La stazione inesistente

Tornai dopo molti anni, da adulto, nella casa di uno zio dove spesso da ragazzo trascorrevo i mesi estivi. E fu decisamente una sorpresa scoprire che non solo non c’erano quadri con vedute di Roma antica, ma addirittura le pareti delle stanze, lungi dall’esser rosse, spiccavano bensì di un giallo antico, tendente all’ocra. Né mai, appresi, erano state ridipinte. Quanto ai quadri dell’Impero, i vecchi zii insistevano nel non averne mai avuti. La ragione per cui io con assoluta certezza li ricordassi invece appesi su insolite pareti rosse affonda le sue radici misteriose nella medesima legge che partorisce i nostri sogni. Di fatto noi non ricordiamo ciò che veramente viviamo, bensì ciò che ci sembra di vivere. Talvolta le due cose coincidono. Ma talvolta no. Ed è l’occasione per domandarci come mai il ricordo di una certa casa abbia preferito l’impressione di ciò che vi sentivi anziché quella di ciò che vedevi.

Quando incontro per la terza volta la signora Elga K., non so ancora che l’argomento sta per irrompere nella nostra seduta, come se suo marito si presentasse a un tratto di ritorno dagli affari in Ungheria.

Intanto, il tè che l’anziana signora si versa non si è ancora del tutto tinto di rosso. Si leggono nel bianco della tazza sfumature di colore fra l’arancio e il giallo, finché il colore si espande del tutto. Il sogno non fa diversamente, in fondo. Irradia i suoi significati fino nel più profondo angolo della visione, non lasciando niente al caso.

Sorseggio il mio tè, senza perdere di vista gli occhi un po’ spauriti di chi si aspetta da me una chiave per lo scrigno. Evito sempre di lasciar capire ai miei pazienti ciò che forse li renderebbe sgomenti, ovvero che nessuno potrà mai ottenere facilmente quella chiave, e lo scrigno può solo essere scassinato a forza di tentare. Sono un ladro, di fatto, armato dei miei ferri del mestiere. Mi asciugo le labbra dal tè un po’ troppo caldo, ripongo il fazzoletto piegandolo a metà e poi esattamente su se stesso: ogni metodo è utile a celare la curiosità che mi infiamma davanti a ogni nuovo meccanismo da affrontare.

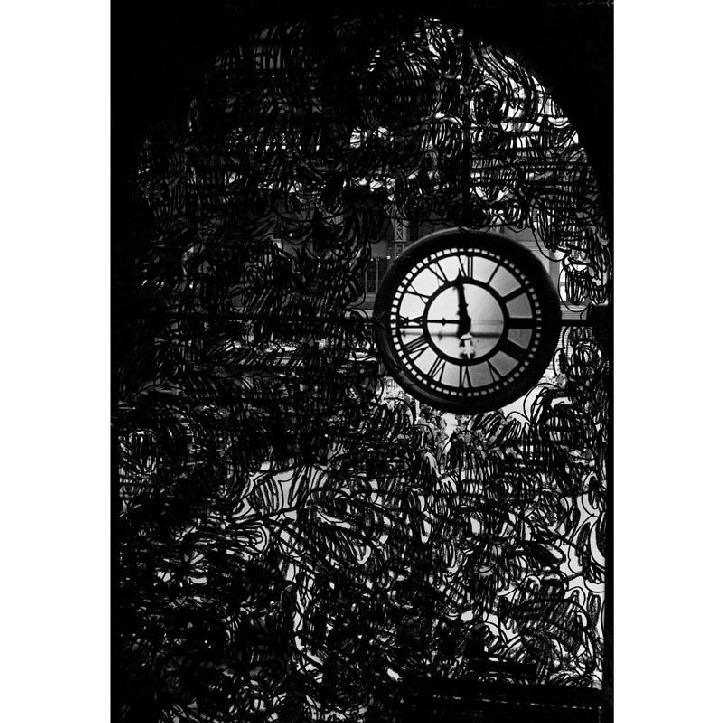

«Signora, nella sua lettera mi ha scritto che le parole non bastano. Bene. Credo abbia ragione. Perciò vorrei mostrarle adesso alcune stampe che mi sono procurato: raffigurano stazioni ferroviarie, con grandi orologi di ferro e ghisa. Le osservi attentamente, mi dica qual è l’immagine più vicina al suo sogno. Ecco: questa è Amburgo. Questa è Francoforte, vista dai binari. E questa in mezzo al fumo è Salisburgo.»

La signora scuote la testa, con movimenti quasi impercettibili. Poi il verdetto: «Nessuna delle tre è la mia».

«Può dirmi cosa manca?

«Non glielo so dire.»

«L’orologio eppure è in tutte e tre.»

«Sì, lo so. Ma non è questo. Quello che manca, dottore, è l’atmosfera.»

E ha decisamente ragione, questa piccola signora dalle labbra graffiate. È vero che il sogno costruisce sempre le sue visioni più sulle atmosfere che non sui luoghi. Anche in questo procede un po’ come i bambini. Mio figlio Oliver ha continuato per anni a chiamare la mia clinica “il posto delle caramelle”, perché ogni volta che ci entrava, una caposala gli regalava dei dolciumi. È fuori dubbio che l’edificio onirico segue lo stesso metodo, e con ogni probabilità trasformerebbe quella clinica in un grande negozio di dolci. Io stesso ricordo negli anni dell’università un incubo ricorrente e angoscioso nel quale avvertivo con estremo realismo i sintomi dell’assideramento. Credo di poter dire con certezza che il sogno traduceva con la metafora del gelo l’ansia da prestazione per gli esami universitari, dal momento che i locali del nostro ateneo erano malamente riscaldati da vecchie stufe spesso guaste. Nel caso della signora Elga, non era da escludere che la stazione non fosse dunque un luogo esatto, ma più un’indicazione sensoriale (un luogo in cui ci si sente come alla stazione). E dunque l’analisi dell’atmosfera è determinante. Sul tavolo, accanto alla teiera, offro alla signora altre stampe: «Andiamo avanti. La stazione che vede qui ora invece è Hannover. E ancora, anche se sbiadita: Bratislava».

«Non vanno bene, non sono queste.» E nel dirlo la signora si versa dalla teiera un’altra tazza di tè. Poi avviene in lei qualcosa. Ferma lo sguardo sull’ultima stampa, afferra la tazza fumante, ce la passa davanti con un movimento assurdo e bizzarro: «Con il fumo davanti la mia stazione è questa. Decisamente, fra tutte direi questa. Ma il fumo non può non esserci, dottore. Anzi, c’era prima il fumo e poi la stazione».

Osservo la stampa, ma la signora Elga non ammette che io prescinda dal fumo. Facendo torto per la prima volta alla sua squisita gentilezza, mi toglie dalle mani la stampa e me la mostra a distanza tenendola sul petto, sotto il mento. «Dottore, voglio che guardi la stazione senza il fumo. E poi che la guardi come l’ho vista io. Lo so che è strano.»

«Questa è la sua stazione. Adesso mi dia una matita, e le farò vedere cosa c’era nel mio sogno. Disegnerò il fumo.»

Osservo divertito la stampa che ho davanti, e non resisto a una risata: «Lei mi aveva parlato di una stazione con un orologio... Quello che vedo è un incendio con dentro un orologio».

«Eppure io nel sogno sapevo che era una stazione.»

«Le credo, però è notevole che lei adesso dia un’importanza così grande al fumo, mentre nella sua lettera non l’aveva proprio scritto.»

«Ha ragione, dottore. Ma è come se nel sogno ci fossero da una parte la stazione, da un’altra il fumo, e da un’altra ancora l’orologio. Non erano insieme. Ho sbagliato io a far sembrare che lo fossero. Anzi, a dire il vero c’erano anche gli stendardi.»

«Vuol dirmi che nel suo sogno la stazione era addobbata? C’erano stendardi?»

«No, non erano nella stazione. Erano con la stazione. Anzi, a dire il vero io non sono certa che la stazione ci fosse davvero. C’era sicuramente il fumo. C’erano gli stendardi, rossi, rossi e lunghissimi.»

«Vuole che togliamo la stazione dal sogno?»

«Gliel’ho detto: non so se ero in una stazione. So che mi sentivo in una stazione.»

«Un momento. Come fa a dirmi che si sentiva in una stazione se non la vedeva?»

«Era un posto pieno di fumo, dottore. E con rumori assordanti di ferro. So questo. Ma la stazione in effetti – la stazione con i binari e i treni, come in queste stampe – io nel sogno non l’ho mai vista. No, non c’era. La sentivo, ma non la vedevo. C’era, però non c’era.»

«Il sogno si conclude con un treno che parte.»

«Le ho scritto questo?»

«I giovani tutti d’oro partono, lei non riesce a trattenerli.»

«Io non sono così certa di averli visti partire su un treno. So che partivano, so che se ne andavano. Sparivano in tutto quel fumo, dottore, fra gli stendardi rossi.»

«Mi ha scritto però di un capostazione.»

«Era uno che comandava, uno che faceva partire la gente.»

«Ma lei lo definisce capostazione. Come era vestito?»

«Oh, aveva una sua divisa, ben cucita, con gli alamari.»

«I capostazione non hanno gli alamari. Vuol dirmi che era un ufficiale?»

«No, affatto. Questo mai.»

«Però abbiamo un terzo elemento ancora che ha a che fare con le stoffe. Lei mi ha detto che nel sogno ha la bocca cucita. Adesso aggiunge gli stendardi rossi e una divisa ben cucita.»

La signora mi osserva, cambia espressione. Gira il cucchiaino nella tazza del suo tè, vorticosamente. Accenna un colpo di tosse, poi senza guardarmi: «Lei crede che il sogno abbia a che fare col mestiere di mio marito. Anzi, di più: lei pensa che il sogno sia una critica a mio marito perché lui ha quei certi modi di trattarmi uguali a quelli che magari aveva Herr Jakob Freud, commerciante di lana».

«Mi permetta di essere sincero. Il fatto che il sogno abbia a che fare con suo marito ce lo dice il fatto che lei venga qui da me ogni volta che lui è in Ungheria.»

«E non crede, dottore, con tutto il rispetto, che lei in questo suo mestiere – come dire? – di interpretatore dei sogni altrui non faccia altro che interpretare i suoi sogni, non i nostri? Lei ci scopre dentro quello che lei, sotto sotto, vuole vederci.»

«Ci sono però dei dati che colpiscono. In primo luogo, questa stazione ferroviaria, da cui comunque il suo sogno parte: suo marito è in affari con l’Ungheria, andrà spesso a Budapest in treno, mi sbaglio?»

«Giusto.»

«E l’orologio: l’ho sentito io stesso dire che il tempo è denaro, infatti lei nel sogno – testualmente – “paga di più col passare del tempo”. Rilegga la sua lettera: è chiaramente un’accusa a suo marito, e i ragazzi dorati sono – penso, è una mia idea – gli anni d’oro della giovinezza che lei ha passato accanto a un uomo attento solo ad arricchirsi e...»

La signora sorride, con estrema pacatezza. «Ha fatto caso, dottore, che le costole di quei volumi dalla copertina rossa formano nella sua libreria una grande esse? L’ha voluto lei, immagino: è l’iniziale del suo nome. E il colore verde della stoffa delle sue tende? Le ha fatte cambiare poco fa perché fossero intonate al mio vestito?»

«Lei mi chiede di analizzare il suo sogno e poi dice che ogni associazione è senza senso?»

«Io so che le ho parlato di stendardi. Perché nel mio sogno c’erano. Ma lei vuol leggerci per forza che gli stendardi sono di stoffa. Io per esempio ci sento dentro qualcosa di diverso.»

«Per esempio cosa?»

«Gli stendardi stanno in alto, sono pericolosi da appendere. Ho sempre sofferto di vertigini, fin da piccola. Non sopporto di vedere per strada chi lavora sopra una scala, o chi si affaccia a un balcone. Una volta, in tribunale, sulla grande scala dell’ingresso, due giovani srotolarono giù un drappo proprio mentre stavo salendo. Vedere quella lingua rossa che scendeva giù dall’alto mi fece venire i brividi.»

«D’accordo, accetto la sua lezione. Ogni sogno vale solo per chi l’ha sognato. Ma io posso suggerire soluzioni, è lei a chiedermele. Mi parli degli orologi. Nel sogno l’orologio ha una funzione tutta sua.»

«Non saprei che dirle. Mio fratello aveva un negozio di orologi, mi sono sempre piaciuti.»

«Però nella sua lettera mi scrive di un orologio vissuto con angoscia.»

«Vorrei che strappasse quella lettera: non l’ho mai scritta.»

«Resterà fra le mie cartelle, non la leggerà mai nessuno.»

«Ad ogni modo, vorrei che la strappasse, ora, qui: voglio vedere che non esiste più. Se lei tiene quel foglio – mi perdoni, è una follia, lo so –, se lei tiene quel foglio è come se il mio sogno fosse un po’ nella mia testa e un po’ altrove, già ora è così, ho fatto male a raccontarglielo, non lo controllo più, è come un evaso.»

«Mi fa sorridere: è venuta qui perché detestava un sogno. Ma adesso ne è quasi gelosa.»

«Non sono gelosa, affatto. Lei non ha capito cosa sento. È molto peggio: mi fa paura. E sa cos’è a farmi più paura? Il fatto che il sogno è sparito. Scomparso. Da quando l’ho scritto, non c’è più.»

«Non è quello che cercava? Si è liberata di un peso.»

«No, nossignore. Non mi sono liberata. Lui non c’è ma c’è lo stesso, ha cambiato vestito.»

«Mi spieghi.»

«Faccio un altro sogno. Diverso. Ma non glielo dirò mai.»

«Lo sa che negli eserciti si usano linguaggi strani? La trincea è un secchio forato, l’assalto è un temporale. Ma questo vale fino a quando non vengono scoperti. Se c’è il minimo dubbio che qualcuno abbia capito – qualcuno dall’esterno, dico – allora il codice cambia: la trincea diventa un otre, l’assalto diventa la vendemmia. Lei mi sta dicendo che il suo sogno della stazione ha cambiato codice. Da quando lei me l’ha scritto.»

Avviene talvolta con i miei pazienti qualcosa di insondabile. Come se nel mezzo di una melodia un pianista suonasse la nota sbagliata, e questo frantumasse per sempre l’incanto del concerto. La signora Elga K. si alza in piedi, compie un mezzo giro della stanza. È rossa in viso, il labbro inferiore le trema: «Non vedo cosa c’entrino i soldati con la mia stazione. Lei ha frainteso tutto, è evidente. Pretendo che strappi quel foglio, a maggior ragione. Sono venuta sperando mi aiutasse, mi sbagliavo. Non mi interessano le sue teorie, lei cerca solo di spremere i sogni per il suo mestiere, lei dice cose gravi, senza senso».

«In questo caso mi perdoni. Accetti le mie scuse.»

«Non le accetto: lei entra come un estraneo così, avventato, spalanca la porta, pretende di sapere cose che non sa, giunge a certe conclusioni.»

«Quali conclusioni? Mi permetta: non vorrei che avesse frainteso.»

«Lei ha detto che il mio sogno – mio, mi spiego? Mio, solo mio! – lei ha detto che il mio sogno ha a che fare con gli artiglieri, coi soldati, quando mai e poi mai io le ho detto questo. Rilegga la mia lettera: c’è menzione di soldati? C’è?»

«No, affatto, ma nemmeno io le ho mai parlato di soldati.»

«Lo ha fatto eccome, un attimo fa.»

«La correggo: io ho parlato del linguaggio in codice degli eserciti, senza dettagli. Le ho detto “negli eserciti si usano linguaggi strani”, e infatti intendevo gli alti gradi, gli ufficiali.»

«Lei ha detto “i soldati”.»

«Le giuro di no.»

«Lei ha detto “i soldati”.»

«Mi ascolti: non è così.»

«Si fermi qui, dottore. Non vada avanti. Non voglio altro.»

Quella fu l’ultima volta che vidi la signora Elga K.

I suoi occhi terrorizzati di quel pomeriggio sono l’immagine che conservo di lei.

Mi aveva scritto di una stazione ferroviaria, che poi però si è tradotta in un luogo denso di fumo con un grande orologio e degli stendardi appesi. Su tutto questo regnava la sensazione di essere appunto in una stazione ferroviaria. Così come in fondo, a un tratto, irrespirabile per la paziente, si è fatta strada la sensazione che io avessi introdotto nel suo sogno un’immagine di soldati. Questo ruolo delle sensazioni dentro i sogni è in effetti il dono che la signora Elga K. ha lasciato al mio lavoro. Nei sogni non ci sono solo dati oggettivi, come nella realtà: nei sogni agiscono anche percezioni di ciò che esiste senza esistere, presenze che esercitano un ruolo per il fatto stesso di essere sentite. Nello strano sogno della signora Elga, la stazione c’era, esisteva, eppure qualcosa proibiva alla paziente di ammetterla fino in fondo.

Anni dopo, casualmente, da una donna di servizio che aveva a lungo lavorato per loro appresi che il loro unico figlio era morto in guerra, arruolato per scelta, decorato al valore, con tre medaglie d’oro. In effetti nel linguaggio dei sogni, il partire equivale quasi sempre al morire, con quel lessico figurato per cui il camminare equivale molte volte al crescere, il salire al far carriera, il cadere all’ammalarsi, lo scivolare al sentirsi inadeguati. Avrei dovuto ricordare che, durante la lunga malattia di mio suocero, registrai di aver fatto più volte dei sogni – anche molto diversi l’uno dall’altro –, tutti ambientati sul Danubio. In questo caso l’analisi del sogno fu quasi immediata: molti anni prima io e Martha avevamo passato dei lieti giorni di vacanza sulla riva del fiume, e non era mancata una traversata sul grande battello preso d’assalto dai turisti. Con strutture narrative diverse, lo schema del mio sogno era sempre quello di un disperato bisogno di scendere a terra, saltando dalla nave oppure forsennatamente a nuoto, dopodiché mi invadeva un senso inebriante di gioia. Il sogno si serviva ora di quell’imbarco, affollato di gente d’ogni età, come metafora del decesso. E non escludo che la scelta del Danubio fosse profondamente influenzata dal fatto che il cimitero dove si trova la tomba di famiglia è subito al di là di un ponte, nel quartiere detto “al di là del fiume”. Nella sua semplicità estrema, il sogno ritraeva una morte imminente, esprimendola nell’immagine fortissima di un andare oltre il fiume. Quanto alla mia gioia per lo scendere dalla nave, essa si commenta da sola.

La signora Elga K. affidava invece a un treno la dipartita del figlio, ed ecco spiegata la stazione ferroviaria, i cui stridori di ferraglia rimandano in effetti subito ai rumori dell’artiglieria. Ciò non significa che la stazione non ci fosse: semplicemente era al tempo stesso metafora del morire e metafora della guerra (da cui il fumo e gli stendardi rossi che sono sangue e scoppi). Ma c’è di più, credo. Quale obolo all’amor di patria, alle madri dei caduti era stato esplicitamente proibito di piangere ai funerali, circostanza traumatica che il sogno ben riassumeva nella bocca cucita. E qui, insisto, come non pensare anche al negozio di famiglia? A rischio di sembrare inopportuno, ho interrogato la governante sulla condotta del signor Oskar K. fra le mura domestiche, sentendomi rispondere che era stato proprio lui a spingere il figlio ad arruolarsi. Come non leggere in lui il nostro capostazione (e ufficiale con gli alamari) ossessionato dal tempo?

O forse no. Forse mi sbaglio.

Nessuno potrà mai dirmi se nel sogno di Elga io sogno mio padre.