La puerta al mundo

La Vida, de extraños ojos, avanza con su máscara y su bastón, ejerciendo sus artes contra el cielo como una estatua de las Montañas Arcadias, y tan solo en los sueños pueden los hombres acertar a vislumbrar el rostro de la Vida, desprovisto de esa máscara.

Los Caminos, de Justin Geoffrey

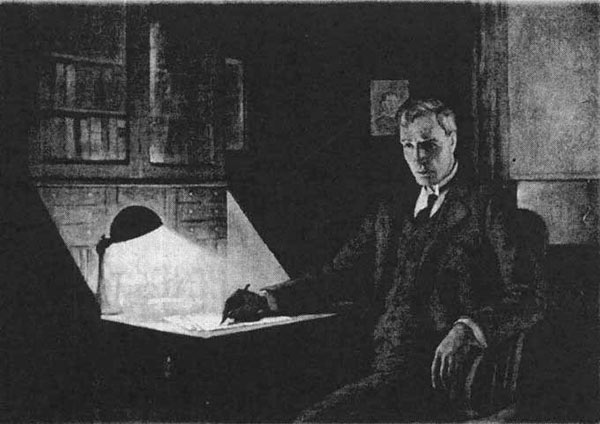

El pausado tic-tac de mi gran reloj holandés era el único sonido que llenaba la estancia. Se acercaba la media noche, y los sonidos de la ciudad parecían haberse tornado cada vez más remotos, hasta desaparecer por completo, dejando en mi casita de las afueras una curiosa sensación de aislamiento y abandono.

Proferí un suspiro de indolente comodidad y mis ojos se apartaron del libro que sostenía en la mano, para vagar por el tranquilo confort de mi habitación. Una sensación de absoluta satisfacción inundaba todo mi ser.

Era bueno poder contar con un techo y unas paredes sólidas durante las noches venideras, y poder gozar de un poco de tranquilidad tras una vida tan turbulenta. El esplendor de mi juventud había pasado. No era un viejo… pero tampoco un jovencito. Las sombras de la edad habían comenzado a insinuarse en mi aspecto exterior.

No sin cierta laxitud, pensé que me había merecido ese poco de comodidad, pues tanto mi juventud como los primeros años de mi madurez no habían sido sino una lucha salvaje que había dejado su huella indeleble sobre ese rostro y ese cuerpo endurecido por el trabajo que albergan la entidad del hombre conocido como John O’Dare. Sonreí al recordar el comentario del crítico acerca de mi último libro, Los dientes de la mordaza: «La temprana vida de O’Dare aparece fuertemente reflejada en el desgarrador realismo y el salvaje espíritu material de esta, su más reciente contribución a la ficción realista».

Me pregunté qué dirían mis críticos si llegara a escribir algunos de mis sueños… ¡yo, el terco realista de puños de hierro! ¡Qué poco sabían ellos acerca de los fulgurantes reinos de muselina y oropel que bullían en mi cerebro desde mi infancia!

Regresé a mi lectura y volví a repasar las líneas escritas por de Casseres:

Estoy ante la puerta de la Habitación Cerrada

y permanezco quieto, susurrándome a mí mismo

sobre mis muchas y fantásticas conjeturas,

que acechan como duendes en el foso del castillo.

Hay marcas de dedos en el pomo de la puerta…

Muchos… muchos ha entrado, pero jamás nadie ha salido.

Al releer aquello, una curiosa impresión se adueñó de mí, como si casi me hubiera topado con cierto significado oculto más allá de lo que parecían decir aquellas líneas; como si en un vistazo hubiera descubierto que constituían un eslabón en una cadena ilusoria, desconocida incluso para el escritor. Dejé a un lado el libro y abrí otro, y, mientras lo hacía, la luz relució, fulgurante, sobre el sencillo anillo que adornaba mi mano. Tal como había hecho ya un millón de veces, observé la gélida piedra azul que llevaba engarzada, y especulé fútilmente acerca de su origen.

Pues aquel anillo era la única herencia que me había quedado de mis antiguamente acaudalados e influyentes ancestros, y fue encontrado en la crispada mano muerta de Lord Donal O’Dare, que había sido encontrado sin vida por sus criados en un círculo de hadas en la parte más agreste de las Montañas de Kerry, con una herida mortal bajo el corazón, la víspera de la Noche de San Juan del año 1600.

Aquello dio origen a las típicas leyendas sobre un origen feérico, aunque lo cierto era que el anillo era una obra de artesanía extremadamente peculiar, que la gélida gema azul jamás había podido ser clasificada correctamente por un experto en joyas, y que nadie había sido capaz de descifrar los curiosos y diminutos caracteres jeroglíficos grabados en el oro. Muchos filólogos habían clamado que representaban una antigua y oscura rama del fenicio, pero las autoridades en la materia habían desechado esa idea.

Apartando de mi mente el anillo de mis antepasados con un encogimiento de hombros, abrí el libro que acababa de coger: Torres en el Cielo, del excéntrico poeta Justin Geoffrey, que murió rabiando a gritos en un manicomio en plena juventud. Mientras ojeaba con indolencia sus páginas impresas, mis ojos se vieron atraídos por un curioso grupo de frases que, extrañamente, me incomodaron, llenándome de vagas premoniciones: «Aristius no podía dormir ya, pues había dejado abiertas ciertas puertas que no habían sido hechas para las manos de los hombres, y había sentido vientos oscuros soplando, gélidos, frente a un pavoroso rostro enloquecido de los Abismos Exteriores».

A menudo había leído aquellas líneas, pero ahora me sobrecogieron con un nuevo y más siniestro significado, pues parecían sugerir algo más real que los meros devaneos de un loco. Deposité a un lado el libro y, por primera vez, fui consciente del absoluto silencio que reinaba en la estancia. Tan solo sonaba el tic-tac del reloj, y, con un horror absoluto, me percaté de que su sonido había cambiado. Escuché con atención. No, no era una alucinación. Su timbre sonoro, aunque suave y mesurado, había cambiado hasta una nota de tono bajo y veloz, tan siniestra como un violín resonando en un bosque encantado a medianoche.

Me atenazó un miedo irracional. Hice cuanto pude por recobrar la compostura. No era ningún cobarde que prefiriera quedarse allí sentado, en mi prosaica sala de lectura, hasta aterrorizarme yo solo como habrían hecho otros hombres, o incluso cualquier niño.

Pero la razón no me acompañaba. Yo sabía que alguna inaudita transmutación del Tiempo, el Espacio o la Naturaleza estaba teniendo lugar en mi morada, y me estremecí de espanto ante lo que podrían contemplar mis ojos… pues lo desconocido es siempre aterrador.

No se trataba solo del sonido del reloj, sino que también la luz había cambiado. Un luminoso resplandor dorado inundaba poco a poco la habitación, provocando que la refracción de la atmósfera quedara curiosamente alterada. No estaba seguro de su dirección, ni de que lo que yo viera fuera en realidad lo que parecía.

Entonces, un repentino sonido rompió aquel hechizo hipnótico. Me puse en pie de un salto cuando los ventanales se abrieron de par en par y una figura irrumpió en la estancia, cerrando las ventanas tras de sí.

Contemplé atónito a mi visitante. Al principio pensé que se trataba de una muchacha, pero entonces vi que era un joven de mediana estatura y complexión esbelta. Una gran mata de desordenado cabello dorado rodeaba una magnífica frente, y dos ojos de mirada clara y profunda me devolvieron mi asombrada mirada.

Era su atuendo lo que le daba aquel fantástico aire de irrealidad; iba vestido con una especie de túnica de seda, de cuello bajo y sin mangas, que le llegaba casi hasta las rodillas, y, en la cintura, llevaba un ancho cinto carmesí con un broche dorado curiosamente grabado. Excepto por las sandalias carmesí de sus pies, dicha túnica era su único atuendo.

—Bueno, muchacho —dije—, ¿dónde es el baile de disfraces? Y ¿por qué has entrado en mi estudio a una hora tan intempestiva?

Sacudió la cabeza, extrañado.

—No te entiendo —repuso con una voz de inusual calidad timbral, que no se puede describir con exactitud—. Escalé la pared equivocada… debería de haber puesto atención y visto a dónde me dirigía… pero tenía miedo…

Sentí una súbita gelidez. Aquello sonaba como los disparates de un lunático. La pared que había escalado… ¿me encontraba acaso frente a un loco evadido de un manicomio?

Pero tampoco había por qué asustarse. El muchacho estaba desarmado y sus suaves miembros blancos no denotaban un gran poder muscular. Si se ponía violento, sabía que podría aplastarle con mis manos desnudas, a pesar de la supuesta fuerza sobrehumana que suelen poseer los alienados.

—Yo estaba en el jardín —dijo, pasándose una mano por la frente como un hombre que hubiera quedado aturdido—. Huí… me encontré allí fuera… —señaló vagamente al ventanal que daba a mi modesta parcela—. Todo es tan extraño e irreal… debo de estar soñando… ¿Qué lugar es este? ¡Seguro que es un sueño! ¡No existe ninguna región tan de pesadilla como esta, bajo el sol viviente!

—¿Quién eres? —pregunté.

—Xatha de Balrahar… ¿quién eres tú?

—Soy John O’Dare —respondí.

Negó con la cabeza.

—¡Qué nombre más extraño! ¿Eres acaso un kassonita?

—Toma asiento —le acerqué una butaca y obedeció, confuso.

Comencé entonces a sentir sospechas sobre mi visitante, como si una mano fría me recorriera la columna vertebral. Aquel bizarro atuendo y su extraño aspecto no inspiraban confianza, y me pareció como si un tenue resplandor dorado emanara de su semblante, de modo que parecía sentado en un latiente estanque de luz antiterrenal. Además, noté, con un ligero estremecimiento de sorpresa, que los caracteres de su broche dorado se parecían mucho a las diminutas inscripciones del anillo de mi antepasado. ¿Habría en verdad escapado de algún asilo para lunáticos? ¿Existiría algún manicomio en el que sus residentes vistieran de un modo tan caro y a la vez inusual? Pues, a pesar de que su atuendo era escaso, era de excelente factura y calidad. De repente, hizo aumentar mi turbación cuando señaló mi mano y exclamó:

—¡Mi anillo! ¿De dónde lo has sacado? Hace solo una luna que me fue arrebatado por el gran hombre oscuro al que Zaga apuñaló… ¡El gran hombre oscuro con extraños atuendos y una cicatriz en la mandíbula!

Debo confesar que di un respingo. Ocurría que Lord Donal O’Dare, según decían los historiadores, era de gran estatura, de tez oscura, y poseía una gran cicatriz en la barbilla… un regalito de otro cacique rival.

La propia extravagancia de la situación calmó mi imaginación, que estaba empezando a desatarse en mi mente caótica. Sin duda, todo aquello era algún tipo de broma que me estaban gastando.

—Si de verdad es tuyo, te lo devolveré —dije en tono conciliador—. Ahora cuéntame cómo llegaste aquí.

Una y otra vez, sacudió la cabeza, inseguro, y comenzó a hablar con un curioso fraseo que no indicaban un origen arcaico más claramente de lo que parecía indicar una fase de la existencia más allá de mi conocimiento.

—Hay una entrada cuyos portales son de ópalo y marfil, y a dicha entrada me acerqué en un silencioso crepúsculo, cuando el cielo de color ámbar se tornaba azulado en el borde del mundo y las grandes casas a oscuras parecían monstruos de basalto contra el cielo.

»Abrí esa entrada con una llave forjada con la plata de un sueño, y penetré en el jardín que se encuentra más allá de esa puerta. Una vez dentro de aquel jardín, el mundo exterior cesó de existir durante un espacio de tiempo. Caminé entre flores de extraña belleza, tan viejas como la juventud, y tan jóvenes como el Tiempo. Inmaculado y sin cambios a lo largo de los eones, este jardín sueña en el cielo, y ningún pie invasor puede aplastar un solo pétalo, pues solo pueden entrar en él aquellas personas para las cuales cada flor es como un dios.

»La noche había caído en el jardín, tendiendo un velo de oscuro oropel, y, a través de las sombras, los grandes rostros blancos de las flores sin nombre asentían en mi dirección y una lluvia de níveos pétalos flotaron hacia mí desde las lianas que abrazaban los jadeantes árboles.

»Los manantiales fluían, haciendo discurrir sus aguas plateadas con un tintineo que flotaba en el aire, y la brisa de la noche me trajo el aroma de la mirra y el aloe, las rosas, raras especias, flores exóticas y los capullos de extraños frutos de jardín.

»Entonces la luna salió lentamente sobre el jardín, iluminando con audacia la sólida muralla negra de los árboles, revelando insospechados valles de plateados ríos serpenteantes, flanqueados de helechos y musgo.

»A lo lejos atisbé el fulgor de místicos lagos, encantados por brumosas islas, y capté el extraño grito del somormujo, despertando los ecos de un deseo no correspondido.

»La luna coronó la oscuridad del borde del mundo y flotó por encima del jardín como una rodela manchada de sangre carmesí. Y, desde algún rincón, apareció un gran murciélago, cuyas alas extendidas ocultaron la luna por un instante. De modo que, durante dicho instante, la luna fue como un exótico medallón rojo, cuya figura grabada fuera la negra forma de un enorme murciélago.

Los ojos del joven parecieron desorbitarse con repentino terror. Crispó las manos.

—Entonces, cuando miré… ¡Vi que no era un murciélago! —su voz descendió hasta un aterrado susurro que provocó el regreso de esa gélida sensación en mi columna vertebral.

»No… era él… ¡Begog! El pánico me invadió cuando le vi descender desde el cielo nocturno. Escapé a ciegas —no por la puerta por la que había entrado, sino escalando la pared exterior—. Y, estúpido de mí, me olvidé de las serpientes que rondan por entre sus rojos pétalos, y que ese Jardín de los sueños se encuentra en el mismísimo borde del mundo…

»Salté… y caí. Me zambullí en una negrura impenetrable… en una oscuridad que recorrí aullando… durante eras… con los vientos de los Abismos soplando gélidos contra mi rostro, mientras notaba el batir de alas negras junto a mi hombro. En una ocasión, una mano con garras me arañó el muslo, haciéndome caer, pero, de algún modo, logré escapar… ¡Mira!

Su pierna mostraba tres rasguños paralelos, en los que la sangre se había secado.

—Entonces volví a emerger a la luz de las estrellas y me encontré frente a tu ventana… pero todo era ya extraño e irreal, igual que ahora… ni tan siquiera reconozco las estrellas de este firmamento… en verdad que debo de haber cruzado el cinturón de oscuridad que se interpone entre los mundos, y estoy sobre otro planeta.

—Pero ¿quién es ese tal Begog que te perseguía? —inquirí, completamente embelesado ante aquel fantástico recital.

—No tan alto —se estremeció con un terror incontenible—. Podría escucharte y acudir al que ha mencionado su nombre… es la maldición de mis ancestros, que se mezclaron en asuntos oscuros y terminaron provocando que este malvado me siga el rastro. ¡Que Zlaxdhtath nos preserve! ¡Que me guarde de las mastodónticas pisadas de sus Pezuñas, de los ojos de Kuddh, y de la cabeza cornuda de Begog!

—Bueno —dije, poniéndome en pie—. Esto está muy claro; o estoy loco, o lo estás tú…

¡Se irguió con un alarido que me heló la sangre en las venas! Con los ojos desorbitados y el cabello revuelto, señaló con el dedo uno de los ventanales.

—¡Begog! —aulló—. Me ha seguido desde mi mundo…

Me di la vuelta y la sangre se me congeló del todo al captar un atisbo de un rostro impío en mi ventana… una vaga y horripilante visión de ojos grandes y crueles, absolutamente carentes de alma, con largas y afiladas fauces… y cuernos. En aquel cegador instante, actué demasiado deprisa como para pensar en ello. Agarré en mi mano un pesado pisapapeles de metal, y lo arrojé con todas mis fuerzas. Tuve una caótica visión de cristales destrozados… sentí, más que vi, como la bestial aparición se llevaba sus brutales manos al ensangrentado rostro… y entonces el joven Xatha me agarró de brazo, frenético, y me obligó a retroceder.

—¡La puerta! —gritaba—. ¡La Puerta al Mundo! Se abre…

Un sobrenatural resplandor verde inundó mi habitación y toda la casa tembló como por una explosión; durante un caótico instante fui consciente de un transitorio estado del ser en el que nada era estable ni poseía una existencia material, pero en el que fui consciente de que un gran portal negro se abría ante mí. Entonces fui engullido y, en la ceguera de la oscuridad más absoluta, no tuve más sensación que la de gigantescos vientos fríos azotándome la cara. Entonces, quedé desprovisto de toda sensación.

Abrí los ojos y me incorporé. Todos los sucesos que me habían llevado a la inconsciencia continuaban estando nítidos en mi mente. Miré en derredor y lancé una imprecación de asombro. Me hallaba recostado sobre una pradera encantadora, cuyas suaves laderas cubiertas de hierba estaban repletas de una miríada de flores de amplios pétalos de extrañas formas y fragancias. Con toda seguridad, aquel no era un paisaje como el que habían conocido mis horas de vigilia.[3]

Ciertamente, debido a mis más reposados apetitos y a mi posterior buena fortuna, se me había dado la oportunidad de disfrutar de una o dos tardes de ensueño haraganeando entre los verdes cojines de mi mecedora preferida, imaginando los suave valles que eran el hogar de las hadas y los druidas adoradores del roble a los que recordara Yeats, y navegando las galerías de la tragedia y la comedia gracias a los agudos comentarios de Wilde, pero la historia de los O’Dare, marcada por los gritos de guerra de nuestros enemigos, incluyendo también mi belicoso pasado, no me había llevado a sentir curiosidad hacia los románticos jardines de Lord Dunsany desde que, asombrado, lo leyera al comienzo de mi mocedad. Aún así, más allá de toda cordura o sentido común, allí estaba yo, en una idílica pradera cuyo verdor inmaculado sobrepasaba los más impecables devaneos de aquel, el más grande de todos los soñadores.

Una interminable sombra verde acariciaba el brillante follaje con exóticos rojos y crepusculares amarillos. Tiernas paletas de largos pétalos de coral y suave anaranjado se reclinaban, con sus alas brillantes extendiendo su perfume y su seductor color bermellón. Lágrimas de rocío… delicadas, como gemas cristalinas que se posaran con suavidad, aportando luz y color… cubrían los alrededores como si fueran el resultado de la ferviente oración de un hombre perdido en el desierto.

Desde la soledad de soltero de mi estudio, donde me encontraba seguro, rodeado de la fortaleza de mi residencia, había pasado por los frígidos tentáculos remolineantes del caos más impío, hasta el borde del Mundo, donde contemplaba paisajes jamás imaginados, y desconocidos incluso para los soñadores del opio, pues lo que ante mí se extendía era un altar natural de la más rara belleza. Todo en cuestión de segundos, o, por lo que yo sabía, ¿no habían sido Eras?

¿Estaba soñando? ¿Podía un hombre, aunque fuera uno como yo, soñar con tan intrincadas texturas tan sublimes, o con la miríada de fragancias que transportaba aquella brisa tan embriagadora? ¿Era posible que los tres dedos de buen whisky irlandés que habían pasado por mis labios antes de la aparición del mozalbete de ojos desorbitados hubieran influido en mí de otro modo precisa percepción?

Recordando entonces las palabras de mi madre acerca de aclararse la cabeza, cerré los ojos y conté hasta tres; entonces, abriéndolos de nuevo, y al encontrar aún el mismo paisaje exótico extendiéndose por todo mi campo visual, consideré incluso pellizcarme, pero me contuve. Reí en voz alta, temiendo que, en breve, fuera a necesitar el talento y la formación de un alienista o loquero.

Medio incorporado, atormentado por un centenar de preguntas sin respuesta, mis sobrecargados sentidos habían aún de depararme una nueva y extraña visión. Una con la que ni los más refinados salones ni las más desbordantes fantasías de mi lejana adolescencia hubieran podido rivalizar.

Apareció una mujer. Se plantó ante mí tan plena y madura como una fruta exquisita. Yo, que nunca fui célibe ni mojigato, quedé transfigurado. Las abundantes formas que contenía el interior de la tenue membrana verdosa de su atuendo de seda me resultaron tan penetrantes como una espada que me atravesara el corazón.

—Vamos. La noche no tardará en caer —ordenó, desapareciendo en el caleidoscopio de flores y hojas entre el cual parecía haberse materializado de repente.

No perdí un solo instante en seguir a aquella extasiadora criatura, que difícilmente podía ser ignorada. Atravesando la suave pared de colorido follaje, y seguido de cerca por mi joven compañero, que continuaba a mi lado, contemplé, a pocos metros más allá, una puerta muy ornamentada, construida con una tosca piedra maciza. En su arco derecho aparecía una regia y singular visión, con una luz cósmica ardiendo en sus ojos esmeralda, que sacudían el alma y algo más.

Antes de que pudiera absorber los detalles de la recia figura curvada, el joven Xatha me empujó, haciéndome atravesar el portal. Como un trueno, o como la voz de un dios, la gruesa puerta se cerró tras de mí.

—El anillo. Debemos sellar la puerta con mi talismán —ordenó el muchacho con un tono que no admitía discusión.

Cerré en mi mano la que, en más de una ocasión durante los últimos tres siglos, había sido la única posesión material del clan O’Dare, pues el hecho de entregarla me resultaba impensable, aunque el tono imperativo del muchacho y el temor de sus ojos parecían exigir actuar sin tardanza.

—Aprieta la gema T’u Wu contra el agujero del sello sagrado de Zlaxdhtath. Deprisa. El tiempo vuela —insistió el muchacho.

Agradecí mentalmente a mi vieja suerte irlandesa por no tener que entregar mi preciada herencia. Con un poderoso golpe de antebrazo, enterré la gema en el pequeño agujero que me indicaba. Un destello de energía, caliente, aunque no abrasador, recorrió todo mi brazo, mientras que la brillante luz esmeralda que había inundado mi estudio iluminaba una intrincada telaraña de venas en el interior de la puerta de piedra. Ante mi incrédula mirada, la puerta, ahora aparentemente cerrada, desapareció, dejando tan solo un muro de piedra impoluto, y sin la menor marca o rastro de la entrada.

El anillo de Lord Donal poseía poder… un vasto poder. En aquella extraña tierra de nuevos colores, de mil preguntas sin respuesta, y de acción desbordante, sostenía un extraordinario talismán de poderes aparentemente inagotables.

Xatha y su embriagadora asociada parecieron calmarse un poco una vez que la apertura quedó sellada.

—Ven. Hay muchas tareas que deben ser terminadas antes de que los siete anillos lunares completen su ciclo.

—Espera. ¿Qué lugar es este?

Xatha y su desconocida compañera se detuvieron en mitad de una entrada y miraron en derredor. La joven me miró como si yo fuera un bárbaro descerebrado.

—Te encuentras en el umbral de la civilización —se colocó con orgullo los brazos en jarras, apoyando las manos sobre los costados—. Abajo, al final de este pasadizo, se encuentran las luminosas torres de Sgra Astdaparl, la ciudad sagrada de Zlaxdhtath.

Tras aquello, se giró tan marcialmente como un soldado, y comenzó a caminar con paso veloz. La seguí pegado a sus talones, acompañado del muchacho Xatha.

Tanto a mí como a las gastadas suelas de mis zapatos nos parecía como si los serpenteantes intestinos por cuyo interior transitábamos no fueran a dejar nunca de descender. Pero la curiosidad que sentía ante aquella situación y mis recién hallados compañeros mantenía mi caóticas facultades mentales lo bastante ocupadas, de modo que tan solo durante unos pocos respiros momentáneos expresaron mis pies su dolorida opinión.

Aunque me maravillaba la notable artesanía que había erigido aquel túnel por el que marchábamos a toda prisa, me contuve de hacer preguntas.

Grabados en el techo del pasaje contemplé algunos emblemas caligráficos elegantemente trazados, que emitían una suave incandescencia de la más pura luz.

Mientras corríamos por el serpenteante túnel de paredes escarlata, me asombré por la suavidad del suelo y los muros laterales, que brillaban como si estuvieran mojados, a pesar de hallarse secos. Me pregunté a mí mismo qué clase de mineros podía lograr trabajar las superficies con tan exacta uniformidad… Pero antes de que pudiera enunciar tal pregunta llegamos ante un largo tramo de escalones que giraban bruscamente a la derecha. Después de unos pocos peldaños más, salimos a campo abierto.

Nos encontrábamos asomados a un mirador elevado muy por encima del suelo de una voluminosa caverna.

—Contempla Sgra Astdaparl. La Joya de Balrahar —dijo Xatha con su voz y su mirada inflamados de orgullo, respeto y admiración.

Sgra Astdaparl hizo desaparecer la ceguera de mis ojos mundanos, y su visión fue como algo curativo.

Por debajo de nuestro punto de observación se alzaba una gran ciudad de espaciosas cúpulas y ornamentados minaretes, brillantemente pintados de azul, naranja y amarillo. Los rojos y verdes de sus tejados de gran pendiente formaban casi un patrón. Amplios bulevares flanqueados con gigantescas estatuas y resplandecientes obeliscos que se erguían como fábulas de la antigüedad. No se advertía ni un solo toque de decadencia o abandono. En verdad que la magnificencia de aquella escultórica Xanadú, a pesar de no estar iluminada por ninguna luna o diadema celeste, brillaba con más fulgor que el opulento rescate de un millón de reyes.

—Sgra Astdaparl —susurré con un tono completamente maravillado.

A mi lado, la amazona que tan parecida se me hacía a la mitológica Afrodita, y que ya antes encandilara mis ojos, sonrió.

Como quiera que jamás he despreciado a las damas ni a su apreciable y encantadora compañía, la dediqué una reverencia y le dije mi nombre, confiando en iniciar un diálogo.

—¿Y el tuyo? —aventuré, aunque refrenando mi lengua.

—Elethia.

Su nombre era en sí un poema de una sola palabra.

—Elethia —salió de mi lengua como si fuera una melodía más tiernamente orquestada que cualquiera de las de los sublimes ballets de Tchaikovski. Me recompensó con una sonrisa.

En verdad que me tenía tan embelesado que, de buena gana me habría enfrentado contra cualquier blasfemia enloquecedora procedente del infierno que hay debajo del infierno tan solo para escuchar cómo mi nombre volvía a ser pronunciado por sus labios. Aunque antes de que pudiera desarrollar una conversación mínimamente estimulante, se puso en marcha de nuevo. Yo, poseído ahora por un nuevo impulso, pues la adoración que sentía hacia ella me había convertido en una mera marioneta, no tardé en seguirla.

Nuestro descenso fue veloz y condenadamente silencioso.

A las ornamentadas puertas doradas de aquella titánica creación del más puro asombro e inocencia —y completamente convencido de que un equipo de arqueólogos y metalúrgicos habrían sentido algo similar al éxtasis analizando sus singulares detalles y diseño—, comencé a hacerme una idea veraz de las mastodónticas proporciones de aquella metrópolis subterránea. Vagos susurros de deja vu jugaron en los límites de mis pensamientos cuando recordé la ciudad de cierta novela fantástica —la primera que leí— y encontré ciertas similitudes en cuanto a los detalles y descripción.

Encontramos por doquier selectas piezas escultóricas, curiosamente pintadas por manos ciertamente dotadas, y muy bien cuidadas, paradisiacos jardines de orquídeas gigantescas, lirios y cerezos, y unos pajarillos similares a los canarios, pero de plumajes que iban desde el amarillo hasta el azul pálido, y que no desmerecían la sobrecogedora belleza del entorno más de lo que lo habrían hecho las pocas macetas que mi querida madre solía tener con geranios y amapolas.

¡Qué aventura más extraña y hermosa!

Deteniéndonos en una especie de café al aire libre, donde se reunía un apuesto grupo de los benditos habitantes de la ciudad, intercambiando saludos e información con voces argentinas de cálida amistad, mis jóvenes y hermosos compañeros pidieron tres cálices de cristal de cierta bebida de un delicado color siena, que acariciaba el paladar a la manera del más fino vino de Burdeos.

Las continuas vejaciones de mi a menudo ruda existencia no tenían cabida allí. No; allí, junto a aquella mujer, entre la acogedora gente de aquella lustrosa Shangri-La, un hombre podía liberarse de las superfluas complejidades derivadas de las ataduras de las necesidades sociales y los convencionalismos mundanos. Allí, en aquella lujuriosa frondosidad, los lirios no se marchitaban y las tumultuosas furias del alma humana descubrían que sus ásperas voces quedaban silenciadas.

Demasiadas pocas palabras cruzamos Elethia y yo mientras Xatha intercambiaba susurros con un anciano de cabello plateado. Cuando volvió junto a nosotros su único comentario fue breve.

Una vez más nos pusimos en marcha. Nuestro paso, antes brioso, se aceleró hasta uno que denotaba urgencia.

Mis preguntas eran cada vez más, pero necesitaba ahorrar el aliento para poder mantener el paso, más de lo que necesitaba las respuestas. Si nos hubiéramos detenido, seguramente me habría reído de mí mismo, pues, a pesar de mis largas zancadas y mi excelente condición física, apenas lograba mantenerme a dos pasos enteros tras los dos veloces jóvenes.

No tardamos en alcanzar una imponente catedral de solemne fachada, con espiras y minaretes de múltiples niveles, así como enhiestas columnas grabadas en espiral, como postes de barbero, pero mostrando unos bajorrelieves de los mismos caracteres jeroglíficos que adornaban el anillo que el muchacho reclamaba como suyo. A pesar de no escuchar el menor comentario al respecto por parte de Xatha o Elethia, supuse que aquella vasta edificación debía de albergar la sede de su gobierno, o, quizás, de su iglesia.

—Ven, John O’Dare. El estimado Padre te aguarda en el interior —me informó Xatha.

En ocasiones, yo había paseado indolente por los grandes pasillos y vestíbulos de los museos, castillos y catedrales de la mayor parte de Europa, pero la majestuosa grandeza de los interiores por los que ahora pasé los hicieron empalidecer a todos ellos, aumentando mi imaginario fantástico de novelista.

Arcos palatinos que se abrían a vastas galerías de impactante decoración, donde cada sublime escultura parecía tan milagrosa como la mismísima Pietá de Miguel Ángel. Los coloridos patrones de las baldosas del suelo bajo nuestros pies, interactuando siempre de un modo armonioso, superaban incluso los más delicados trabajos de artesanía italiana. Y los elegantes brocados de lujosas telas que colgaban como un bosque en torno a las múltiples ventanas octogonales habrían logrado avergonzar, creo yo, a los más finos arquitectos y decoradores de mi mundo.

El escritor que hay en mí reparó en todos los detalles. Pues, si llegaba a despertar de aquel sueño fabuloso —si de un sueño se trataba—, podría decorar una serie entera de novelas fantásticas con todo lo que había a mi alrededor.

Llegamos al fin frente a dos puertas de madera sencilla, de pequeño tamaño —al menos en comparación con las vastas proporciones del edificio—, y adornadas tan solo con un sencillo símbolo jeroglífico… las mismas runas serpenteantes que presentaba cada lado de la gélida gema azul del anillo de Lord Donal.

Siguiendo a Xatha, me encontré en el interior de una galería ovalada de diecisiete columnatas, tan hermosa como pueda concebir la imaginación.

Sentado en un rincón en sombras de un pedestal incrustado de joyas había un hombre encorvado, de avanzada edad, con una nariz puntiaguda que, seguramente, podría haber inspirado a más de un autor de comedia. Sus ojos estaban sellados, como si se hallara embebido en una profunda meditación y sus lívidas manos descansaban sobre un libro enorme.

Xatha permaneció en silencio mientras el anciano continuaba inmóvil, y, aunque mis preguntas, que a duras penas había logrado reprimir hasta el momento, bullían en mi interior como las fuentes termales de Saratoga, logré, a pesar de mi naturaleza, contener la lengua.

El anciano se desperezó. Con cierta gracia regia, sutilmente nublada por sus muchos años de existencia, el hombre del cabello plateado se puso en pie y avanzó unos pasos hacia nosotros.

Alto y delgado, la seda negra de su sencilla pero regiamente cortada túnica colgaba con majestuosidad. El patriarca nos miró con cierta reserva, aunque no con hostilidad, y nos saludó, con una breve inclinación de cabeza.

Xatha y Elethia hicieron una reverencia. Yo, poco familiarizado con las costumbres locales y temiendo que mi negligencia en hacer lo propio pudiera considerarse una falta de respeto, o algo peor, imité su genuflexión.

—Estimado Padre, este hombre, que se hace llamar John O’Dare, luce la banda que nos fue arrebatada por el gran hombre oscuro —dijo Xatha.

Después de examinarme durante un tiempo, de un modo que hacía pensar en un médico que observara los posibles síntomas de una peligrosa enfermedad, habló; su tono me recordó al de mi abuelo.

—Si eres un amigo, hombre extraño, sé bienvenido. Si eres enemigo, no carecemos de recursos.

—Creo que se me puede incluir entre los primeros —repuse.

—Ya veremos. Ahora, joven Xatha, ¿dónde has estado? Temíamos haberte perdido.

Xatha volvió a narrar el relato de su encuentro con Begog en el jardín y de su viaje a través de la luz verde oscuro hasta mi estudio. Apenas acababa de terminar su narración cuando las puertas del salón se abrieron de par en par.

Entró un hombre de gran estatura, y el innegable porte de un guerrero. La multitud de cicatrices de su recia musculatura sugería adustos relatos de innumerables y muy feroces batallas.

Al cruzarse nuestras miradas, su rostro se oscureció de odio y asombro, y, quizás de cierto sano respeto. Fue como si se hubiera encontrado frente a su archinémesis.

—Saludos, Zaga —dijo Xatha.

Zaga, plenamente recuperado de su injurioso encuentro con el acero experto de mi distante antepasado, y seriamente irritado por mi tremendo parecido con Lord Donal, no perdió un instante en plantarme cara.

—¿Mediante qué magia infernal aparece aquí un pariente del hombre oscuro? —clamó, contenido con firmeza por los brazos de Xatha y Elethia— ¡Exijo mi derecho a que se haga justicia… con acero!

El anciano alzó la mano, y ordenó a Zaga que refrenara su ardor.

—Pero Estimado Padre…

—Ningún hombre que esté en esta sala partirá para la Sombría Sala de los Muertos antes del diálogo y la verdad. El derecho y la justicia yacen en las respuestas, no en la ira —dijo el anciano con tono firme—. No es este el Salón de las Furias. Jamás la sangre manchará su honorable suelo. Hasta que este hombre demuestre sus intenciones, será tratado como cualquier otro ciudadano.

—Gracias por tu generosidad. Estaba esperando para preguntar… —aventuré.

—Entiendo. Muchas son tus preguntas.

Según tenía lugar la conversación, descubrí que el augusto anciano era un hombre bueno y honorable. No se lanzaba a responder con presteza, pero tampoco evadía ninguna de mis preguntas. Tras un tiempo durante el cual escuchó mi aparentemente inacabable serie de preguntas, habló de guerras, de sufrimientos, de comienzos, y de mi anillo.

—En los primeros tiempos, cuando el ángel extraño descendió desde la luz verde de las nubes, los Padres fueron obligados a refugiarse bajo tierra. Lejos de la radiación verdosa de las estrellas. Dejaron atrás sus ricas granjas y sembrados, sus animales, y las aguas azules del mundo exterior.

»Mi pueblo, debido a la avaricia y a las oscuras ansias de nuestros antepasados, llevaba siendo atacado por Begog y sus impíos secuaces durante todo un milenio. solo el sello sagrado de Uaxdhtath protegía a mi pueblo de un reino de eterno pesar y tormento.

Como quiera que las energías del anciano menguaran visiblemente, el joven Xatha retomó la narración.

—Tan solo existen tres bandas sagradas… un trío de gemas de poder. Una de ellas viaja en un peregrinaje sagrado con mi hermano mayor, Anrahs. Lleva fuera cuatro largos años, y mucho me temo que podamos haberle perdido. La segunda fue regalada a D’htalare, el delicado gobernante de Shsia-H’to, el día en que se unió a mi hermana pequeña en el rito de la vida. La banda que tú llevas nos fue arrebatada hace varias semanas, y como quiera que se acerca la ceremonia anual de Velaris, las gemas T’u Wu deben ser devueltas al altar de luz y agua de Zlaxdhtath, para renovar la potencia de sus sellos —explicó Xatha.

—Cierto es —dijo el Padre—. Hace mucho tiempo, antes de que nuestro santuario fuera seguro, un profeta de barba oscura caminó entre nosotros. En el Libro de la Carne —que se dice que está escrito con la sangre de los hombres— leyó el hálito del destino. En las entrañas y excrementos de los pájaros y bestias divisó las brechas en el orden que señalaban la perdición. Para protegernos del desastre, el profeta nos entregó el sagrado poder de Zlaxdhtath.

»Cuando los primeros seres oscuros aparecieron para matar y saquear, nuestros Padres buscaron la guía y ayuda del sabio mago del cielo, Yaqub ibn Ishaq as-Sabah.

—¿As-Sabah? ¡Por Judas! ¿El nigromante árabe estuvo aquí? —pregunté, absolutamente perplejo, recordando el largo fin de semana que pasé repasando uno de los volúmenes de la extensa biblioteca de un buen amigo de Nueva Jersey. Allí, en aquellas vetustas y raras páginas, junto a extensas menciones a Alhazred, el libro negro de Von Junzt hablaba a fondo acerca del primer y más oscuro discípulo del árabe loco.

Von Junzt contaba cómo as-Sabah, por entonces en su quinta década de vida, y completamente inmerso ya en los recovecos de las artes oscuras, había viajado a las densas junglas de Asia, donde descubrió la ciudad perdida de Ch’ang-an Wu antes de desaparecer por completo. ¿Acaso Ch’ang-an Wu era la misma ciudad que T’u Wu? ¿Provendrían los anillos y sus gélidas gemas azules de la legendaria ciudad perdida?

—¿Conoces a as-Sabah? —preguntó el Estimado Padre, con un rostro tan sorprendido como el mío.

—Tanto él como su primer maestro, Abdul Alhazred, son venerables, aunque algo oscuras leyendas, entre ciertos ocultistas de mi mundo —expliqué.

—Entonces As-Sabah es reverenciado en ambos mundos, y los anillos que se quitó de sus propios dedos vinieron con él desde tu mundo —la voz del Estimado Padre se apagó. Él era como una noche desolada.

Desde alguna parte escuchamos un temblor y un golpeteo lejano. Momentos después, el suelo que pisábamos se agitó como si un descomunal monstruo behemoth, furiosamente agitado por alguna vejación, pateara el suelo para derribar a todos los que le rodeaban. Resultó complicado mantener el equilibrio. Caímos al suelo como si tiraran de nosotros. Nuestros huesos y músculos golpearon las gruesas losas.

—¡Las hordas de Begog están atacando las puertas! —gritó Xatha por encima del estruendo.

—¡Deprisa! Al portón inferior —ordenó Zaga.

Xatha y yo nos detuvimos al final de una larga escalinata, para proveernos de espadas antes de dirigirnos a la oscura boca de un túnel descendente.

Pegado a los veloces talones del muchacho, que parecía ansioso de estar frente a los invasores, me sumergí en aquel túnel. Tras nosotros, y ampliamente espaciados entre sí, tres pesadas rejas de metal cayeron de sus rendijas en el techo. El sonido del metal chocando con la piedra resultó atronador.

Me pregunté qué estaríamos a punto de encontrar, pues nos habíamos quedado atrapados, y sin ayuda, frente a un desconocido enemigo o enemigos.

Al emerger de la estrechez del túnel, contemplé a aquellos que habían abierto brecha en la cámara cóncava de la parte inferior. solo en las dementes fantasías de esas pobres almas que rabian en los manicomios, o en las más negras y crueles pesadillas del caos, podría uno haber encontrado a los repugnantes seres que ofendieron entonces mi visión. En mi alarma, las advertencias de Von Junzt acerca de las monstruosidades tentaculares que moran en el frío del más allá me recordaron un pasaje del libro de Justin Geoffrey, Lejos del Viejo País, que no pude evitar recitar:

«En la noche van marchando

Con pisadas de elefante;

Y me estremezco de espanto

Mientras me arropo en el lecho.

Alzan alas colosales

Sobre los altos tejados

Que retumban con el paso

De sus mastodónticos cascos».

A pesar de su pequeño tamaño —poco más de la mitad de la altura de un hombre— la descripción que diera el poeta loco me pareció la más apropiada.

En aquel momento —atónito, y decididamente asustado—, enfrentándome al filo del olvido que prometían aquellas fauces manchadas de carroña, todo cuanto yo deseaba era regresar al inofensivo entorno que rodeaba mi domicilio, con sus veloces depredadores y sus torpes criminales acechando en las calles a horas tardías. Pero los deseos, por ardientes que puedan ser, no son como los caballos, y en un instante mi furia, quizás firmemente ligada a mis férreos instintos de supervivencia, me hizo echar mano de la espada que llevaba al costado.

Como si tuviera voluntad propia, salió de su tahalí, mientras yo recordaba a San Miguel enfrentándose al dragón de la Bretaña. Los símbolos y arabescos grabados en el acero parecían refulgir con una radiación celestial, y mi sangre de O’Dare se enalteció.

Controlado por un brazo forjado por mis primeros años de arduo trabajo, que se mantenía aún en forma gracias al gimnasio y mis ocasionales enfrentamientos con algunos rufianes sin modales, el acero surcó el aire y se hundió en la fétida carne de la avanzadilla del grupo. Su tronco y cabeza quedaron limpiamente seccionados del resto del cuerpo.

A mi lado, el acero de Xatha destripó a una segunda bestia, enviándola de vuelta a un infierno innombrable. El tercer y cuarto oponente cayeron con la misma rapidez.

A pocos pasos a mi izquierda, Zaga, la auténtica imagen de un saqueador criado en la batalla, cercenaba huesos y carne con la precisión de un carnicero.

Los últimos tres invasores, aprendiendo de sus compañeros caídos, se hicieron a un lado para intentar rodearnos. Buscando siempre un paso en falso del oponente, los seis combatientes nos enzarzamos en la más oscura de las danzas.

Garras, fauces y espadas hirieron tanto la carne humana como la blasfema. Un corte aquí y un tajo allá. Tanto la sangre como un fluido rancio y oscuro fluyeron por doquier, mientras los agudos chillidos y las fulgurantes espadas saturaban el aire con su sonido.

No tardamos en acabar con ellos. Y, mientras mi sed de sangre iba remitiendo y regresaba el sentido común, me pregunté qué clase de bestia desconocida poseería su oscura morada en el interior de mi pecho.

Los ojos de Xatha parecían arder y el muchacho jadeaba con fuerza. Por Dios que resultaba una visión magnífica de porte primordial en medio de la victoria y de aquella masacre. Me pregunté dónde habría escondido hasta el momento aquella actitud asesina.

Xatha sonrió. Y allí, en el campo de la sangre y el honor, energizado por la bulliciosa vitalidad alimentada por la victoria y el orgullo de los O’Dare, recordé de repente mi profundamente asentado miedo a los reptiles, equiparable al que sentía el Capitán Garfio hacia su némesis cocodrilesca. Sentí un estremecimiento.

Zaga, que permanecía sentado sobre la destrozada espalda de una

bestia a la que había decapitado de un solo tajo, lanzó un escupitajo.

***

—No veo alternativa. Aparentemente, el poder de esta gema ha menguado —dije—. Resulta bastante evidente. No nos queda más alternativa que re-energizar su sello junto con las otras dos gemas.

—Entonces iremos a Shsia-H’to y el compañero vital de mi hermana nos prestará la gema que le regalamos —repuso Xatha.

Partimos en menos de una hora. Dije adiós con la mano a Elethia, y, para mi deleite y más pura alegría, me devolvió el saludo y sonrió.

Avanzamos por el fresco y aterciopelado cielo nocturno, montados sobre las incómodas espaldas de unos dragones de crestas escarlata, con unos grandes ojos plateados, que Xatha había ensillado mediante una magia muy potente. Nuestro veloz viaje transcurrió sin incidentes, y no tardamos en llegar al borde de una vasta extensión árida. Avanzamos dando un rodeo, sin perder de vista el terreno grisáceo.

El pánico y el horror distorsionaron el semblante de Xatha cuando nuestras monturas rodearon aquella tierra hasta que una desolada y quemada montaña de piedra y metal apareció ante nosotros.

—¡También la hermosa Shsia-H’to ha sido asolada! —exclamó.

No tardamos en desmontar, y registramos las ruinas con presteza. Nada descubrimos allí, salvo enloquecedoras atrocidades y una destrucción absoluta.

Más allá de aquel mar de aniquilación apocalíptica, llegamos ante una versión más reducida de la matanza. Allí yacía el cadáver de Anrahs, entre los destrozados restos de un círculo de piedras. Se hallaba mutilado y achicharrado. Y aún así, por fortuna, en el dedo índice de su mano izquierda, había un anillo igual que el mío. Xatha se aprestó a arrodillarse junto al cadáver de su hermano político… y no perdió un instante en quitarle el anillo y colocárselo en su propio dedo, para salvaguardarlo. Sin derramar una sola lágrima —aunque su rostro denotaba un gran sentimiento de pérdida—, regresó sin detenerse hacia su corcel alado y espoleó a la bestia para que retomara el vuelo. Yo, empatizando con su angustia, piqué espuelas en los flancos de mi bestia y le seguí.

Apenas habíamos comenzado nuestro viaje de regreso a Sgra Astdaparl, cuando unas voces demoníacas turbaron nuestra vigilia.

Sus alas batían con potencia por detrás de nosotros, mientras urgíamos a nuestras exhaustas monturas hasta nuevos extremos de esfuerzo. Pero ni nuestras fervientes oraciones ni los jadeos de las pobres bestias alteraron nuestra situación… nuestros perseguidores se acercaban cada vez más.

A nuestras espaldas, con unos rostros negros y chatos, más tetraédricos que redondeados, aquellos seres extendían sus garras para intentar alcanzarnos. Demonios bañados en sangre, divinidades menores de las más básicas pesadillas, con filas enteras de colmillos, tan sombríos como una mazmorra en la noche, y unas alas cuya naturaleza ofendía a aquellos seres que, como nosotros, estaban hechos de hueso y carne, batían en el aire, pegadas a nuestros talones. Las chillonas notas de sus infernales gritos flagelaban tanto mis oídos como mi cordura… y transportaban un nombre blasfemo… Begog.

Y entonces cayeron sobre nosotros… como la plaga sobre un hombre frágil, y su peso exigía nuestra muerte.

Valientemente, apuñalamos sus garras, que aún así lograron clavarse en las partes blandas de nuestras monturas, donde rasgaron y desgarraron. Nuestros corceles alados no tardaron en debilitarse y comenzaron a descender sin control. Temí que, al esfumarse su vitalidad, Xatha y yo no lográramos aterrizar limpiamente y quedáramos aplastados contra el suelo al que nos acercábamos. Pero nuestra fortuna, al menos temporalmente, fue favorable, y logramos plantar el pie en tierra firme antes de que nuestras pobres bestias profirieran sus estertores finales. Los demonios con alas de murciélago, curiosamente, volvieron a remontar el vuelo, sin duda para reagruparse antes de un nuevo y último asalto.

Cruzando una mirada, Xatha y yo intercambiamos un voto mudo de hermanos de armas.

Como un hirviente velo negro las nubes de tormenta soltaron su carga, y los infernalmente grotescos secuaces de Begog cayeron sobre nosotros. Nuestra suerte, condenadamente mutable, nos había traicionado, y un futuro no más brillante que el de ser devorados por demonios nos aguardaba con impaciencia.

Espalda contra espalda, combatimos a aquel grupo con insultos a voz en grito y veloces estocadas, recibiendo cortes y golpes, pero sin ceder jamás a su número abrumador. No logro recordar cuántos cayeron ante nuestros aceros manchados de sangre y vísceras, ni tampoco creo que lo supiera entonces, pero la orografía del campo de batalla fue cambiando según nuevos montículos de muerte y masacre se iban alzando ante nosotros.

Mientras matábamos a los últimos —y yo rezaba implorando un breve respiro, aunque no durara demasiado—, escuchamos un sonido más agudo y estruendoso que el golpear de un millar de sonoros gongs, una cacofonía ensordecedora. Por encima de nosotros, volando como un buitre con alas invisibles y emponzoñando el cielo, una espantosa aglomeración de garras y pezuñas, tentáculos, alas, y enormes cuernos curvos de elefante rugió y descendió en picado.

La gran bestia, de un tamaño muchas veces superior al de su aborrecible progenie, aterrizó con presteza, y, ante su descomunal masa, decidimos escapar.

Nuestra perdición era segura… aquel leviatán descomunal, con sus alas membranosas, grotescamente enormes, nacido en los rincones más aberrantes de algún caótico infierno, estaba casi encima nuestro cuando, sin previo aviso, un nebuloso orbe de brillante luz verdosa apareció en el mismo punto en el que se alzaba Begog. En lo que dura un parpadeo, la gran bestia se había desvanecido por completo; y yo deseé fervientemente que su desaparición se prolongara durante toda la eternidad.

Pasamos muchos días de privaciones, marchando por áridas estepas y planicies de roca, en nuestro viaje de regreso a la hermosa Sgra Astdaparl.

***

La gema de Anrahs se guardó en lugar seguro, y el Estimado Padre devolvió el poder a sus sellos. Xatha, apesadumbrado por la pérdida de sus parientes cercanos, prefirió, lógicamente, descansar unos días en soledad. En cuanto a mí, dado que disponía de mucho tiempo y la perspectiva me agradaba, paseé por la ciudad junto con Elethia, preguntándome en ocasiones si no parecería un dandy presumido. Sus sonrientes ojos de un verde radiante me habían embrujado, y no ansiaba sino perderme en su venerada calidez.

Las semanas, para mí, se fueron convirtiendo en expectantes y gozosos meses, y yo, después de años de ardiente soltería, me encontré pidiéndole a Elethia que se convirtiera en mi compañera de por vida. Ella aceptó y se fijó una fecha para nuestras nupcias.

Poco después de que ella hubiera dado su consentimiento con una valiente sonrisa y un tímido beso, Xatha se sobrepuso de su profunda melancolía. Ahora contaba con un amigo, con una amante enamorada, y con un extenso e inspirador nuevo mundo de inagotables promesas y aventuras. ¡Que se fueran al diablo las ciudades de la Tierra, con sus sociedades histéricas de necios e ignorantes!

Durante una mañana absolutamente espléndida, una semana antes de nuestro enlace, Elethia nos pidió a Xatha y a mí que la acompañáramos a recoger piedras Dhtath, para ofrecérselas a Zlaxdhtath por sus muchas bendiciones.

El reino disfrutaba desde hacía meses de una saludable paz y tranquilidad, por lo que aquel no era sino un agradable paseo de placer más allá de la protección de las puertas hasta las montañas de Anhun.

Atravesando bosques purpúreos, valles enjoyados de helechos de extrañas texturas y praderas de alta hierba punteada con resplandecientes colores paradisiacos, viajamos como despreocupados turistas de domingo, que nada tuvieran que hacer salvo solazarse con el perfume de la flora. El sol amarillo de Balrahar ascendió, perezoso, calentando la suave brisa que acompañó nuestro agradable paseo.

Al llegar a la meseta a la sombra del pico Anhun, empezamos a recolectar las gemas ovaladas, de un color lavanda y el tamaño de un huevo. Elethia encontró al menos dos docenas de las espléndidas gemas cerca del borde de un abrupto precipicio y, tras guardarlas todas, nos sentamos a disfrutar de los clementes rayos del sol.

Como si el cielo de noviembre se encapotara por una sombra inesperada, me asaltó la premonición de una tragedia inminente. Un estruendo atronador rugió por encima de nosotros, y, al girarnos hacia la fuente del espeluznante bramido, contemplamos, nítidamente iluminada por la pura luz del mediodía, la fantasmagórica imagen del mismísimo negro Begog.

Armados solo con espadas, intentamos resguardarnos en un barranco cercano, a pocos metros de allí, pero la gran monstruosidad tentacular se interpuso entre nuestra posición y nuestro pretendido santuario.

Como un animal herido, acosado por atacantes invisibles, Begog bramó y se agitó, haciendo que sus tentáculos temblaran como sacudidos por la electricidad, mientras sus pies con pezuñas golpeaban el suelo de piedra.

Elethia había corrido a demasiada velocidad como para poder frenar a tiempo de apartarse del alcance de la condenada bestia, y recibió el azote de un tentáculo que la proyectó hacia un lado.

Creí desfallecer al verla estamparse contra un tocón de roca. Escuché el desagradable sonido del hueso al astillarse y, absolutamente horrorizado, observé como la tibia le sobresalía de su suave piel de alabastro. No se movía, y me volví loco de preocupación, temiendo que pudiera haber muerto.

Begog bramó por segunda vez, y jamás, en mis casi cinco décadas de existencia, he estado más seguro de la intensidad emocional de una voz… el monstruo se rio de nosotros. El honor de los O’Dare se mezcló con la furia en el interior de mi pecho. No era yo sino un diminuto necio contra un gigante, pero ningún hombre o bestia, no importa su tamaño o su poder, se había reído jamás de un O’Dare para después marcharse tan campante. ¿Y acaso no empuñaba yo un acero de verdad?

Rodeé a la gran bestia, esperando poder desgarrar sus alas o sus patas traseras, mientras Xatha se plantaba ante ella, demandando su atención inmediata con valientes estocadas de su acero; pero, cuando Xatha varió su posición para poder evitar las garras del monstruo, me coloqué sin desearlo demasiado cerca del borde del afilado precipicio. Antes de que pudiera alejarme de aquella precaria posición, las enormes alas de Begog batieron hacia mí, provocando un viento tal que me arrojó hacia atrás.

Como si fuera un pelele, caí por el barranco… agitándome como un pato alcanzado por el plomo de un cazador, solo que yo era un peso muerto, y sin alas.

Abajo, en medio del aire flotaba una nube de un resplandor verdoso. Retorciéndome contra la gélida atmósfera, me proyecté a mí mismo contra su parte central, confiando en que me conduciría a otro destino diferente del suelo demoledor. La buena suerte de los O’Dare estaba conmigo, y conseguí penetrar en el centro de la luz. En menos de lo que dura un simple latido de corazón, la luz verde desapareció; y me vi inmerso una vez más en medio de las negras profundidades del cosmos… con sus gélidos vientos golpeándome como un guantelete.

Durante una hora, un segundo o una Era —no sabría decirlo—, viajé por la negrura.

Hasta que al fin, furioso, conmocionado y descorazonado —o más aún, amargado—, me encontré yaciendo sobre la alfombra color verde esmeralda de mi estudio. Por un breve instante pensé en dar gracias a Dios por haber podido regresar a salvo, hasta que recordé la maldición de mi pérdida.

Como si se tratara del único recuerdo que conservara, salvaguardado por la recia mano del tormento, mi última visión antes de ser arrojado lejos de Balrahar, más allá de la luz verde y nacer de nuevo el mundo de los hombres comunes… esa visión, fue la de Xatha, retrocediendo poco a poco, mientras combatía como un bravo al alado Señor de la Locura, Begog, y a la valiente y hermosa Elethia yaciendo inconsciente… con una

pierna rota. Por Dios, si algo malo le había sucedido…

***

Escribo esta narración mientras aquellos que me conocen, con agitados murmullos, comienzan a cuestionarse mi cordura. Rezo para que, en breve, pueda lograr encontrar la manera de pasar a través de la puerta de luz verde, para volver al jardín.

Todavía conservo el anillo, y, a pesar de que su gema pueda haberse debilitado, me aferró a mi esperanza.

Al otro lado de esta ciudad gris, de apiñadas y poco inspiradas geometrías urbanas, al Este de los muelles, allí donde coloridos dragones estilizados adornan más de una ventana de las tiendas orientales que venden comida seca importada, raras especias, y medicinas exóticas, allí reside un aclamado ocultista cuya reputación ha llegado a mis oídos con bastante frecuencia. Creo firmemente que mi lucha contra Begog y su demoniaca estirpe no fue más que un breve, aunque infernal, episodio en algún tipo de guerra a gran escala, y confío desesperadamente en lograr la ayuda del citado ocultista, para asegurarme un pasaje de regreso hasta las torres de cúpulas doradas de Sgra Astdaparl para allí descubrir qué ha sido de mi hermosa y adorada Elethia.