1. El contexto largo de la conspiración: el insurreccionalismo del Ejército español

1

El contexto largo de la conspiración: el insurreccionalismo del Ejército español

Sería erróneo representarse el movimiento de julio del 36 como una resolución desesperada que una parte del país adoptó ante un riesgo inminente: los complots contra la República son casi coetáneos de la instauración del régimen. [Manuel Azaña, Causas de la guerra de España, 1939].

1.1 A golpes… de Estado

1.1. A GOLPES… DE ESTADO

Esta sentencia de Azaña puede parecer a algunos exagerada en el tiempo, aunque realmente se queda corta. La historia contemporánea de España venía siendo una historia plagada de pronunciamientos militares. Cuando hablamos del cambio histórico y del porqué se sucedían en nuestro país con tanta facilidad los regímenes políticos, debemos de tener algunas claves de carácter estructural, que siempre aparecen por encima de coyunturas y circunstancias concretas. Si nos centramos en el período que transcurre entre las dos repúblicas (1873-1939), las causas del auge y caída de los regímenes no cabe duda de que pudieran ser muchas y muy diferenciadas en el tiempo. Cuestiones económicas, políticas y sociales, sobre todo, se interrelacionan en este complejo proceso. Algunas de las más citadas, como la economía, presentan un carácter cíclico, alternando períodos de prosperidad con otros de mayores dificultades y, por tanto, más proclives a resultar un contexto propicio para el cambio político. Pero la caída de los regímenes incluidos en estos años en muchos casos no coincide con una coyuntura económica de crisis. Hay un factor que en este período se presenta de forma continua y en progreso constante, por lo que resulta de incidencia fundamental en el cambio político de este largo período: el intervencionismo militar en la vida pública española.

Este intervencionismo tuvo distintas manifestaciones. Una de ellas, la más conocida, es el recurso al golpe de Estado, al pronunciamiento, a la rebelión o a la sublevación, pero no es la única. Podemos identificar hasta cuatro formas claras de intervencionismo. La segunda forma fue la de la propia llamada por el rey y los gobiernos, que ven amenazados el régimen y sus intereses (Semana Trágica en 1909, huelga de 1917, Revolución de 1934). La tercera, espontáneamente, en defensa de sus intereses corporativos (Juntas de Defensa, a partir de 1917). La cuarta, al frente del orden público. En este caso no se trata de una intervención puntual, sino continua sobre todo desde 1917.

El intervencionismo, que fue año tras año aumentando en importancia, dio como resultado final la Guerra Civil (1936-1939) y la implantación de la dictadura militar del general Franco (1939-1975). Parte del Ejército intentó la solución por la fuerza a los problemas de la sociedad española de los años treinta, que eran muchos y muy variados; unos propios y otros importados. Pero casi todos nada extraños en el contexto internacional del momento, marcado por la pugna ideológica del fascismo/comunismo y por la crisis económica que estalló en 1929 y se fue expandiendo rápidamente por todos los países.

En sesenta y tres años, entre 1873 y 1936, se desarrollaron ocho golpes de Estado, pronunciamientos, rebeliones o sublevaciones militares; una media de uno cada 7,8 años. Este promedio puede darnos una imagen distorsionada de la realidad, porque durante cuarenta y siete años no hubo ninguno, entre 1875 y 1922. Tal vez era hasta entonces el período más largo de nuestra historia contemporánea. En general, como opina José Varela[1], el caciquismo fue el precio que los políticos estuvieron dispuestos a pagar a cambio de verse libres del golpismo de partido y del caudillismo. Que el poder dependiera de la unidad faccionaria, que no del voto parlamentario, se pagó en gobiernos inestables para comprar un régimen estable. Los políticos de la Restauración apoyaron buena parte de su sistema de cambio político pacífico en la facilidad y probabilidad con que se producían las crisis de gobierno. Los partidos no redujeron la frecuencia de las crisis, lo cual se traducía en monopolio de partido e invitaba al pronunciamiento. Lo que hicieron fue regularizarlas para eliminar el exclusivismo como causa determinante del golpismo.

Si en cuarenta y siete años no se produjeron golpes militares, en dieciséis se realizaron los ocho, lo que da una media de uno cada dos años. Cuatro regímenes se suceden entre 1873 y 1939: Primera República, Restauración, Dictadura, Segunda República. En todos ellos, en su instauración o en su caída, tiene protagonismo el golpismo militar. Y en algunos, como en la Restauración, tanto en una como en otra. Tres golpes de Estado resultaron determinantes en el auge o caída de los regímenes políticos: el del general Martínez Campos de 1874 (aunque quizá sólo adelantó unos días los acontecimientos), el del general Primo de Rivera de 1923 y el de los generales Mola y Franco de julio de 1936.

El general Martínez Campos con la brigada de Dabán se pronunció en Sagunto el 29 de diciembre de 1874. Su triunfo significó el final de la Primera República y la restauración de los Borbones, con la monarquía de Alfonso XII. Cánovas venía preparando el regreso a España del hijo de Isabel II, por eso no le gustó que viniera por vía militar; deseaba que fuera consecuencia de una victoria electoral, por deseo popular, pero se adelantó el Ejército. El 13 de septiembre de 1923 el general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, lanzó su manifiesto golpista que, con el apoyo de Alfonso XIII, bastó para acabar con el régimen pseudodemocrático de la Restauración. El desgaste político y militar del dictador arrastró no solo a la dictadura, sino también a la propia monarquía[2]. El régimen de la Segunda República, nacido al calor de las urnas en abril de 1931, también acabó por un golpe militar: el del 17/18 de julio de 1936, cuyo fracaso provocó la Guerra Civil que terminó con la caída del régimen republicano.

Estos tres golpes militares resultaron determinantes, pero no fueron los únicos. En total, entre 1873 y 1936 los militares protagonizaron cinco más: el de Pavía (enero de 1874), que dio el poder al general Francisco Serrano y Domínguez, el «hombre de ocasiones turbias», según Fernández Almagro; el de 24 de junio de 1926, conocido como Sanjuanada; el de 29 de enero de 1929, cuyo máximo exponente fue el levantamiento del regimiento artillero de Ciudad Real; el de los capitanes Galán y García Hernández en Jaca en 1930; y el de agosto de 1932 del general Sanjurjo (Sanjurjada). A ellos se pueden sumar muchos más intentos y conspiraciones que fueron abortados antes de salir las tropas a la calle. Por ejemplo, desde el regreso de Alfonso XII a España, en enero de 1875, los republicanos, encabezados por Ruiz Zorrilla, intentaron derribar a la monarquía y al régimen de la Restauración en diversas ocasiones. Para ello contó con el concurso de una organización militar secreta y permanente: la Asociación Republicana Militar (ARM), fundada en octubre de 1880 por el teniente Miguel Pérez, más conocido por Siffler. Esta organización preparó tres pronunciamientos, todos ellos fallidos. El primero, el 5 de agosto de 1883, en Badajoz, con repercusión en La Seu d’Urgell y Santo Domingo de la Calzada. El segundo fue el 27 de abril de 1884 en Santa Coloma de Farners, simultaneado con la incursión a través del Pirineo del capitán Mangada. El último sucedió en Madrid, el 19 de septiembre de 1886, capitaneado por el general Villacampa.

Esta primera forma de intervencionismo militar, generalmente se caracterizaba por acciones que pueden considerarse aisladas pero que constituían, y eso era lo importante, una amenaza constante para el poder político. Conspirar y pronunciarse era fácil y poco el riesgo que corrían los protagonistas, por lo menos en los últimos años. Tenían mucho que ganar y muy poco que perder. En el siglo XIX, sobre todo en su primera mitad, la represión fue extremadamente dura para los jefes de las rebeliones militares. La famosa expresión del general Prim «O la faja o la caja», con la que respondió a los que le increpaban por su ambición en las calles de Barcelona diciéndole «Este lo que quiere es la faja», es bien significativa al respecto. Salir en ataúd era la única alternativa al fracaso en un pronunciamiento. En el siglo XX la ley era más permisiva. Las conspiraciones, como mucho, se castigaron con multas económicas y arrestos de varios meses. Las puertas estaban abiertas a la intervención. Incluso las conspiraciones eran públicas, nadie se escondía. El líder socialista Indalecio Prieto ya lo denunciaba en mayo de 1936, por ejemplo. Pero de poco servían las advertencias. Los militares campaban, y nunca mejor dicho, a sus anchas.

La conspiración no resultaba sólo una modalidad violenta en sí, sino que solía aparecer como la fase preliminar o constitutiva de otras acciones de fuerza no espontáneas, que requieren un mínimo de organización previa y condiciones esenciales de seguridad para sus inspiradores y ejecutores. En la mayor parte de los casos, las conspiraciones constituyen rebeliones de élite, por disponer los cuadros políticos, militares y profesionales de una mejor estructura de oportunidades, unas más amplias expectativas de mejora ante el triunfo y mayores y mejores recursos para movilizarse. En general, se trata de «revueltas de privilegiados» o conspiraciones elitistas formadas por un conglomerado de personalidades políticas y castrenses, principalmente, que eligieron formas de violencia política menor, como la conspiración o el golpe de Estado, frente a la revolución o la insurrección de masas.

1.2. Las guerras coloniales y sus consecuencias

1.2. LAS GUERRAS COLONIALES Y SUS CONSECUENCIAS

Tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, el Ejército de ultramar no tardó en convertirse en Ejército colonial. El 14 de febrero de 1908, apenas transcurridos diez años del Desastre de 1898, las tropas españolas entraban en Marruecos con el objetivo de ocupar el puerto de Restinga, al sur del enclave español de Melilla, lo que se realizó sin ninguna baja. Esta operación, justificada en la necesidad de mantener el orden en las cercanías de Melilla, señaló el comienzo de la invasión de Marruecos por España, que acabaría ocupando toda la región norteña hasta 1956.

La guerra de Marruecos puede entenderse como una consecuencia de la guerra de Cuba, por la necesidad de reparar la profunda depresión de la moral nacional, entre otras justificaciones que más tarde se verán. El neocolonialismo español, a partir de 1904, se había centrado predominantemente en Marruecos, eligiendo la penetración pacífica como la vía idónea para reafirmar sus aspiraciones en la costa norte del continente africano. El país, sumido en la depresión del desastre del 98, necesitaba un nuevo ideal, y para ello se sirvió de una penetración cautelosa, inspirada por su clase política y comercial más dinámica. Además, con su prestigio internacional gravemente mermado, el norte de África se convirtió «en un instrumento propicio para realizar la incorporación de España al sistema de relaciones internacionales europeas. La esfera de los intereses norteafricanos permitió asegurar la supervivencia de España en un nuevo marco de relaciones exteriores en el que reingresó por motivos de supervivencia política, más que por motivos clásicamente imperialistas»[3].

Las guerras trajeron muchas consecuencias, y sobre todo las derrotas. La primera, el desprestigio de los militares y el rencor de estos hacia los políticos. En cuestión de días, los militares pasaban de ser vitoreados a ser vilipendiados en la calle y en la prensa; de héroes a villanos. En el ámbito militar, y a pesar de lo extendido que estaba ya el odio a la guerra y que iba estando el antimilitarismo en buena parte de la población, las victorias militares y los ascensos no daban más que gratificaciones: medallas, condecoraciones… y el cariño del pueblo. En contrapartida, las derrotas, y sobre todo las más traumáticas como la de Cuba en 1898 y la de Annual en 1921, tuvieron efectos demoledores en la clase militar. El pueblo les acusó directamente de la responsabilidad. Por ello, en muchos oficiales fue creciendo un latente rencor contra los políticos del régimen de la Restauración por el modo en que los sucesivos gobiernos habían dirigido las guerras, por la mala e insuficiente dotación técnica del Ejército y por la carga de responsabilidades que venían haciendo algunos de ellos sobre los militares y sobre algunos de sus generales, en especial de Weyler, atacado continuamente en el Senado.

Analizando el estado de la sanidad militar española en la guerra de Cuba y en la de Marruecos, como se ha hecho a través de una reciente tesis doctoral[4], puede entenderse en gran parte este atraso de medios, especialmente con respecto a otros países europeos, las consecuencias que tuvo en el elevado número de muertos y heridos, y la culpabilidad del Ejército a la clase política por todo ello. En Cuba, entre 1895 y 1898 fallecieron 2129 hombres en los combates y 52 932 por enfermedades. Murieron el 53 por 100 de los efectivos militares españoles. En el conflicto de Marruecos se calcula que murieron 47 600 soldados; el 63 por 100 como consecuencia de enfermedades (30 000) y el resto, 17 600, en los combates, aunque hay que aclarar que solo en uno de ellos, Annual, perdieron la vida entre 6000 y 12 000 soldados. A las condiciones sanitarias deficientes se sumaban las carencias alimenticias y de vestimenta, lo que hacía que el clima se cebara en una población mal atendida, mal alimentada y mal vestida. Hasta el viaje era un suplicio. A lo largo de los seis meses que duró la repatriación de la guerra cubana se trasladaron 136 761 hombres, de los cuales murieron más de 4000 durante las travesías. Los soldados, que en el fondo de su alma anhelaban el regreso, volvían mudos, tristes, con la imagen del dolor en sus carnes.

El retraso en los cuidados sanitarios españoles se debía tanto a la falta de medios humanos como materiales. Desde 1896 funcionaba en Madrid la primera Escuela de Enfermeras, pero su presencia en los hospitales de campaña fue testimonial hasta la Guerra Civil de 1936-1939. En cuanto a la escasa dotación técnica de los hospitales militares todavía parecía más injustificado, en un país que incluso había inventado el aparato portátil de rayos X, que tuvo un gran impacto en la I Guerra Mundial, a partir de 1914, avalado por Madame Curie. El ingeniero Mónico Sánchez, su inventor, instaló su fábrica en su pueblo natal, Piedrabuena (Ciudad Real), desde donde exportó aparatos a casi todo el mundo[5]. Según los testimonios de la época, al comenzar los años veinte los hospitales de Marruecos no disponían ninguno de aparato de rayos X. La situación sanitaria empezó a mejorar ligeramente durante la dictadura de Primo de Rivera, especialmente a partir de la creación de nuevas instituciones sanitarias y la mejora de las existentes, aunque el gasto destinado a Sanidad suponía alrededor del 0,25 por 100 de los presupuestos, mientras que otros capítulos, como la guerra de Marruecos, tenían una asignación del 15 por 100.

Para la élite militar, las responsabilidades en los reveses militares en Cuba y en Marruecos se debían repartir entre los militares y los políticos. Estos no lo entendieron así, y culparon y buscaron a los responsables exclusivamente en el estamento militar. A la mayor parte de la generación militar de 1898 esto no les gustó. El general Francisco Aguilera gozó de una situación privilegiada en este asunto, como presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, cargo desde el que luchó por llegar hasta el final en todo el asunto de las responsabilidades por los desastres de la guerra de Marruecos, implicaran a quien implicaran: militares, civiles, incluso al rey. Con esto no estuvieron de acuerdo muchos de sus propios compañeros monárquicos recalcitrantes, que, además, con amplio sentido gremialista, intentaban exculpar a sus compañeros de armas.

Cuando llegó a la presidencia del máximo tribunal militar, que debía juzgar las responsabilidades por el desastre de Annual, Aguilera tenía las ideas muy claras. Llegar hasta el final. En este trayecto se fueron separando sus viejos compañeros, más conservadores y más fieles al orden monárquico. La mayor parte del Ejército se asustó de sus intenciones. La clase política civil de turno también, sobre todo los conservadores. Sólo le siguieron los socialistas, los intelectuales y pocos más.

Tal vez por no cesar en su empeño sucedió lo que sucedió: el golpe militar del 13 de septiembre de 1923. Los políticos no habían podido con él, como bien se había demostrado con el incidente en el Senado con Sánchez Guerra[6]. Por eso solo quedaba la vía militar. Y si no, ¿por qué una de las primeras medidas del gobierno militar del general Primo de Rivera fue archivar el expediente Picasso? Todo se revistió como si el «cirujano de hierro» fuera a emprender la ansiada regeneración nacional, acabando con el desorden público y los vicios de la política restauracionista y del caciquismo. Pero en el fondo había más cuestiones. En las primeras horas, los militares triunfantes se apoderaron del archivo del expediente Picasso, que intentaba depurar las responsabilidades de Marruecos. Pocos meses después, el dictador se desembarazó de Aguilera de la presidencia del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Parece evidente que detrás de uno y otro estaba la figura del rey, que tanto odiaba a Aguilera; aunque tal vez más que odio lo que sentía era miedo.

No solo la situación política resultó determinante al forjar la mentalidad del militar español de la época y su rencor a la clase política. Las reformas militares condicionaron en gran manera tanto a la generación del 98 como a la generación africanista. Esta se curtió en la guerra de Marruecos, fue la que en 1933 fundó la Unión Militar Española (UME) y protagonizó el golpe de Estado de julio de 1936.

Tras la derrota en Cuba y pese a la carencia de finalidad profesional alguna, el Ejército español contaba con 499 generales, 578 coroneles y más de 23 000 oficiales. Había en España, solo para 30 000 hombres, seis veces más oficiales que en Francia, por ejemplo, para 180.000. La política militar del Ministerio de la Guerra del gabinete de Romanones pretendió realizar una reforma del Ejército quizás en uno de los momentos más inadecuados, en plena neutralidad de la guerra mundial, en plena acción en la guerra de Marruecos y en plena crisis institucional por el fracaso de 1898, en el que uno de los principales culpables ante la opinión pública era el estamento militar[7]. En septiembre de 1916, Luque, ministro de la Guerra, presentó ante el Senado un proyecto que traía, entre otras, las siguientes novedades: aumento de los efectivos castrenses hasta en 180 000 hombres, notable reducción de la oficialidad y mantenimiento de los ascensos por méritos de guerra.

El primer punto debía realizarse a partir del ahorro que suponía la drástica reducción de oficiales, pues contemplaba dejar unos 13 800 y que 4800 pasaran a las escalas activa y de reserva retribuida, sin destino alguno. Pero, si cabe, más rechazo provocó la tercera de las medidas, pues suponía el beneficio a los militares «africanistas», minoría frente a los militares que ejercían su función en la Península, con pocas posibilidades de ascenso, por lo que se mostraban partidarios de la denominada «escala cerrada»; es decir, de los ascensos por antigüedad. Y todo ello se pretendía en una coyuntura de bonanza económica, generada con los beneficios de la neutralidad en la guerra, que no se correspondía con los salarios de los funcionarios, entre los que se incluían los militares. Significativamente, pocos meses después cayó el gobierno de Romanones y todo su proyecto de reforma militar.

Con todo, la consecuencia más evidente e importante de las guerras fue el incremento del intervencionismo militar. De todos los sectores de la sociedad española, los militares fueron los más traumatizados por el desastre de 1898, tal vez en mayor medida por la humillación de la derrota que por la pérdida efectiva de los restos del imperio colonial. La pérdida del imperio de ultramar trajo como consecuencia inevitable que el militarismo estuviera a partir de entonces más volcado al interior. Hasta ese momento el Ejército parecía una especie de partido. Tenía su prensa y sus diputados y senadores, que, aunque elegidos por los distintos procedimientos de la Constitución de 1876, se consideraban portavoces de la milicia, al igual que el ministro de la Guerra se consideraba portavoz de sus compañeros de armas. Constituían un grupo de presión más poderoso que sus propias fuerzas en el campo de batalla.

A partir de 1898 el Ejército ya no era sólo un partido en la sombra. El intervencionismo ya era público y notorio, todo un abierto desafío. Fue todavía más allá, consiguiendo grandes atribuciones en defensa y en orden público, principalmente. «Las fuerzas armadas alcanzan así, teórica y prácticamente, el estatus de un Estado dentro del Estado»[8]. Cada vez mantenía una mayor cuota de poder pero sin tanto desgaste, actuando desde dentro del sistema político, olvidándose de intervenciones golpistas tipo Pavía, por ejemplo. Pero sólo por un tiempo…

Los militares tenían en común un alto sentido de la responsabilidad y un enorme espíritu patriótico, forjado sobre todo a partir del fracaso colonial e imperialista. A la hora de aparecer como grupo de presión, el Ejército parecía uno. Pero en su seno había múltiples diferencias; unas ideológicas; otras de escalafón; y otras nuevas, como la división territorial. Las guerras de Cuba y de Marruecos significaron, para los veteranos de otras guerras coloniales y para los oficiales más jóvenes y ambiciosos, una vía idónea para ascender profesionalmente, lo que provocó una continua insatisfacción en los oficiales que se habían quedado en España. Por ejemplo, el Desastre del Barranco del Lobo produjo sesenta y un ascensos. Pero también tuvo otras consecuencias, sobre todo al generar una cultura distinta respecto a los militares de la metrópoli. Esta otra cultura se caracterizaba «por su elitismo, por su desprecio a la fácil vida civil y, por extensión, a la vida en la guarnición tradicional, así como por un desdén creciente hacia el gobierno comandado por civiles»[9].

Repasando la vida y biografía de militares como Aguilera, Weyler, Primo de Rivera y Franco, por ejemplo, podemos ver cómo ascendieron continuamente por las guerras, pero estas oportunidades muchos no las quisieron aprovechar, por miedo a la muerte, tanto en el campo de batalla como, más generalizado, en los hospitales como consecuencia de las enfermedades tropicales, venéreas, etc. Aguilera, sin apenas formación académica, aprovechó todas sus oportunidades, participando en la II Guerra Carlista, guerra de los Diez Años en Cuba, guerra de 1895-1898 en Cuba y guerra de Marruecos. Por sus servicios en Cuba ascendió al generalato en 1906[10]. Francisco Franco, curtido en la guerra de Marruecos, llegó a ser general a la edad de 34 años.

A pesar de lo que se ha creído, la generación militar conocida como del 98 no fue una generación con un pensamiento homogéneo a lo largo del tiempo. Es verdad que se forjó en la guerra, en la guerra continua (Cuba, Filipinas, Marruecos) y en el desencanto provocado por los múltiples reveses militares y desastres como en general se calificaron algunos de los más sonados. En esta generación apareció una élite militar con múltiples éxitos militares, con laureadas y condecoraciones, aunque los éxitos militares esporádicos en las batallas no se tradujeron en las victorias finales de las guerras. Entre ellos cabe destacar a Segundo García, Miguel Primo de Rivera y Francisco Aguilera. Todos ellos, además del propio Valeriano Weyler, desaparecieron prácticamente juntos. Esta generación fue, en general, más liberal que la que luego sería conocida como generación africanista.

1.3. Las Juntas de Defensa, vía libre al insurreccionalismo

1.3. LAS JUNTAS DE DEFENSA, VÍA LIBRE AL INSURRECCIONALISMO

El desarrollo de las Juntas de Defensa entre 1916 y 1917 se debía, en gran parte, a esa ya casi práctica habitual de la historia española de la intervención del Ejército en la política. El asociacionismo militar reivindicativo reaparecía coincidiendo con un momento de gran debilidad del poder civil, profundizado por la protesta social tras la desaparición de las condiciones de prosperidad económicas generadas a consecuencia del conflicto de la I Guerra Mundial y por el auge del socialismo y del anarcosindicalismo que dotaban con más intensidad que nunca al conflicto social de unas expresiones y dialécticas de lucha de clases. Pero también hay que apuntar otros factores nuevos, coyunturales, como, sobre todo, la política militar del Ministerio de la Guerra del gabinete de Romanones, ya comentada con anterioridad.

Con el fin de defender solidariamente sus intereses, en el otoño de 1916 actuaba ya en Barcelona una Junta de Defensa de Infantería, presidida por el coronel Benito Márquez, que intentaba reproducir el modelo de las Juntas de Artillería e Ingenieros, establecidas a finales del siglo XIX con la finalidad de velar por el prestigio de estas Armas. La de Infantería parecía, a los ojos del gobierno, más peligrosa para el mantenimiento de la disciplina militar, por ser el Arma más multitudinaria y por sus pretensiones más ambiciosas. Además de velar solidariamente por el prestigio de la Infantería, aspiraba a influir en la realización de una reforma del Ejército que dejara de lado al generalato, al que hacía responsable de las injusticias cometidas en ascensos y recompensas y de paralizar la urgente necesidad de sanear y reorganizar la fuerza armada. Los generales eran vistos por sus subordinados como hombres políticos dentro de la institución militar, por lo que sólo admitían en su seno desde el grado de teniente hasta el de coronel. Esto dio una gran popularidad a las Juntas, cuya aparición y desarrollo provocó una auténtica conmoción en la sociedad.

Fracasado el gobierno de Romanones, en abril de 1917 tomó posesión el gabinete presidido por el liberal García Prieto. El nuevo ministro de la Guerra, general Aguilera, envió el 9 de mayo una circular a todos los capitanes generales obligándoles a prohibir las reuniones de los junteros. Además, llamó con urgencia a Madrid al capitán general de Cataluña, Alfau, para saber si se habían ejecutado las órdenes del gobierno anterior, que decretó la disolución de las Juntas y la prisión del responsable de la Junta Central del Arma de Infantería, coronel Márquez. Alfau solo pudo confirmar el último extremo. Aguilera, enérgico, ordenó al general Alfau que enviase un acta con la disolución de la Junta firmada por todos sus componentes. El 25 de mayo, Alfau exigió a la Junta Superior, reunida en su despacho, que se disolviese en el plazo de veinticuatro horas. La Junta se negó en rotundo a expedir el documento requerido. El capitán general, siguiendo las órdenes del ministro, dispuso el arresto de los junteros, primero en el cuartel de Atarazanas, después en Montjuic. El enfrentamiento era ya abierto y, además, público, lo que costó el puesto a Alfau. Una Junta suplente de la arrestada, presidida por el coronel Echevarría, mantuvo el pulso, reclamando el apoyo de las distintas guarniciones peninsulares. Y no quedó ahí todo.

Además de la destitución del capitán general de Cataluña, el general Aguilera ordenó la detención de la nueva Junta de Defensa, enterándose el gobierno cuando ya estaba hecho, dando así origen a una nueva crisis política que intentó resolver el presidente nombrando al general Marina capitán general de Cataluña.

El 1 de junio, los junteros entregaron a Marina un manifiesto en el que solicitaban para todo el Ejército «justicia y equidad», por medio de reivindicaciones de tipo moral, técnico, económico y profesional. Entre estas últimas, se mostraban contrarios a los ascensos por méritos de guerra, al considerarlos injustos por «la injerencia del favor que anula el mérito y desmoraliza al que, para lograr un beneficio que se le debe, tiene que mendigarlo del personaje influyente, arrastrando a sus pies su dignidad». «Publicado el documento, o tenía que claudicar el Poder público o tenía que claudicar el Ejército. Y sucedió lo peor que pudo suceder: claudicaron los dos», diría el líder político Lerroux, quien a partir de entonces profetizó la dictadura[11].

El capitán general Marina ordenó liberar a los arrestados de Montjuic, para evitar males mayores. Marina transmitió al gobierno la larga lista de reivindicaciones que la Junta presentó (aprobación de un reglamento interno, supresión de los ascensos por méritos de guerra, aumentos retributivos, equiparación de la amortización de cargos militares con los civiles…), autorizando, además, algunas de ellas, como el reglamento de las Juntas. Marina debía estar de acuerdo con el presidente del gobierno, o tal vez más, con el propio rey, porque con quien no lo estaba era con el ministro de la Guerra.

Aguilera no estaba solo en la desautorización de las Juntas Militares de Defensa, pero era el único que, en tales circunstancias, mantenía esa actitud con sinceridad y aplomo, ante la fuerza arrolladora del poderío militar. Dándose cuenta de que dentro del ministerio no tenía la libertad de acción suficiente para proceder según los dictados de su conciencia, dimitió. La dimisión fue admitida con fecha 11 de junio. La fuerza de las Juntas se llevó por medio no sólo a Aguilera en su breve carrera política, sino a todo el gobierno. Como opinara el conde de Romanones, «Luchar abiertamente frente a una gran parte de los deseos del Ejército era temeridad. Someterse a ellos, flaqueza, y aún se hacía más difícil la situación con la actitud del Rey, que era opuesto a las Juntas de Defensa, pero no quería enajenarse las simpatías del Ejército»[12]. El monarca no quería enfrentarse a las Juntas, consciente de que el Ejército era uno de los apoyos básicos de la monarquía.

El nuevo gobierno, presidido por Eduardo Dato, no tardó en aprobar un incremento de la dotación de las clases de tropa y el crédito correspondiente en 1 189 860 pesetas (Gaceta de Madrid, de 2 de julio de 1917), que certificaba el triunfo de las Juntas en una coyuntura difícil para el poder civil, con la efervescencia social y la huelga revolucionaria como telón de fondo. Eran tensiones típicas de los procesos de industrialización y modernización de la sociedad, bajo un importante crecimiento demográfico y una movilidad geográfica y laboral hasta entonces inusual.

Otra de las consecuencias de la victoria de las Juntas de Defensa fue la Ley de Bases de 1918 para la Organización del Ejército. Presentada por el ministro Juan de la Cierva, suprimía casi al completo los ascensos por mérito en campaña. Esta medida resultó enormemente impopular para los militares africanistas. Algunos expertos en historia militar opinan, incluso, que la pugna de las Juntas de Defensa y su resultado fue determinante en la configuración de la conciencia africanista[13]. Primo de Rivera, general curtido en la guerra de Marruecos, quiso acabar con ella y las escalas cerradas y fue contestado con las armas en la mano por parte de los artilleros (1926 y 1929).

Esto ya no era el turno. Los centros de decisión política, debido a la actuación cada vez más notoria de los partidos como cambiantes coaliciones de facciones, estaban desplazándose hacia los cuarteles y el Palacio Real. Junio de 1917 significó una especie de punto de no retorno en ese deslizamiento[14]. Durante los siguientes seis años, hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923, se produjeron en España catorce crisis totales de gobierno, se convocaron cuatro elecciones generales y hasta tres presidentes del gobierno cayeron por directa presión militar. A la vez que los gobiernos caían por una combinación de falta de apoyo popular (Maura, líder conservador, lo expresó con la célebre frase: «La inmensa mayoría del pueblo español está vuelta de espaldas, no interviene para nada en la vida política») y por presiones desde fuera, cediendo la iniciativa política al rey y a los militares, produciéndose, ante el crecimiento de la protesta social, la militarización del orden público.

Lo que dio poder político a las juntas militares en el verano de 1917 fue la crisis económica, política y social desencadenada por la Gran Guerra. El pretorianismo que padeció la vida pública a partir de esos momentos era producto de fuerzas externas al Ejército, pero también de fuerzas internas. Las dificultades económicas provocadas por la guerra de 1914-1918 exacerbaron la insatisfacción profesional de los oficiales cuyas carreras habían quedado estancadas, en espera de una reforma militar que nunca llegaba por falta de recursos, mientras los privilegiados por palacio y los ministros ascendían rápidamente en el escalafón. Alfonso XIII no fue responsable del militarismo que debilitó a la monarquía de la Restauración, pero su actuación como soberano contribuyó a agravar el problema. El monarca puso los intereses del Ejército por encima del principio de supremacía civil, vinculando la corona a una institución internamente dividida y dedicada a la represión de la protesta popular en España y a una guerra colonial en Marruecos[15].

La manera de entender la intervención en política por parte del Ejército es muy diferente de la mostrada en el siglo XIX[16]. No son ya los espadones típicos al frente de los partidos moderado y progresista, sino el Ejército como corporación que desplaza a los partidos en el gobierno del Estado. El intervencionismo es ya abierto insurreccionalismo, que constituye una propuesta doctrinal y una práctica política que se enmarca dentro de los fenómenos de violencia política característicos de la España comprendida entre 1917 y 1939. Y también de Europa. El insurreccionalismo constituye una especie de fantasma que azota al continente europeo a consecuencia de la I Guerra Mundial y de su devastadora herencia, a la que se vino a sumar pronto la crisis económica de 1929 y la depresión de los años treinta, de tremendas consecuencias sociales y políticas.

La historia del insurreccionalismo español es, sobre todo, la historia del insurreccionalismo del Ejército. No sólo por sus intentos, unos fallidos y otros no, de plantear pronunciamientos al estilo del siglo XIX. Más interesante resulta seguir su gran protagonismo en la vida pública, el importante grado de intervencionismo en la política. El pulso del poder militar al poder civil fue constante, sobre todo a partir de 1917, con la excusa de la necesidad de mantener el orden.

Huelgas, agitación social y pistolerismo fueron componentes habituales de la vida cotidiana desde agosto de 1917 a septiembre de 1923. El denominado «Trienio Bolchevique» (1918-1920) consistió en una serie de conflictos locales dispersos, en ocasiones sindicalmente coordinados, de violencia variable, con manifestaciones típicas como motines antifiscales y de subsistencia, huelgas, coacciones y quema de cosechas, en protesta por el incremento de los precios, estancamiento de los salarios y condiciones de trabajo, que hicieron alcanzar importantes cotas a la agitación campesina en Andalucía, especialmente en Córdoba. Las luchas agrarias culminaron en 1919-1920 coincidiendo con la agitación social en las ciudades. Barcelona, ciudad en continuo crecimiento demográfico y económico, fue protagonista de las más importantes acciones del pistolerismo anarcosindicalista, la violencia patronal, los lock-outs, el desarrollo del sindicalismo amarillo, la aplicación de la ley de fugas y otro tipo de abusos y arbitrariedades gubernamentales contra el sindicalismo obrero patrocinadas por el gobernador Martínez Anido. Aunque según las fuentes las cifras varían bastante, parece ser que la conflictividad social en Barcelona de 1910 a 1923 se saldó con 285 muertos y 781 heridos[17].

La respuesta del Estado fue la más fácil. En lugar de ensanchar sus bases sociales para atender las nuevas demandas que generaba la industrialización, incrementó su política represora. La propia actitud de Alfonso XIII no favoreció, sino todo lo contrario, la conversión del régimen liberal de la Restauración en un régimen parlamentario y democrático[18]. La consecuencia de este «desorden público» fue el protagonismo que adquirieron las fuerzas de orden público, y, sobre todo, el Ejército, lo que se traducía en un importante incremento de los presupuestos de los ministerios de la Gobernación y de la Guerra, que hizo que en 1922 el Estado gastara la tercera parte de sus ingresos en defenderse de sus enemigos interiores y exteriores; las partidas de gastos militares, vigilancia, seguridad pública y expediciones de Marruecos suponían 820 millones de un total presupuestario de 2400 millones de pesetas[19]. Por ejemplo, los gastos del Ministerio de Gobernación pasaron de ser el 5,5 por 100 del total del presupuesto del Estado (más de 166 millones de pesetas) en 1919-1920 al 8,6 por 100 (unos 250 millones) en 1922-1923; el presupuesto de la Guardia Civil pasó de 38 millones en 1909 a 97 millones en 1920-1921, debido sobre todo al aumento de la plantilla en varios millares de hombres.

1.4. De la Dictadura a la República

1.4. DE LA DICTADURA A LA REPÚBLICA

La crónica presencia de interferencias militaristas fue una de las causas que ayudan a explicar el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923. Otras fueron la crisis estructural que el Estado de la Restauración venía arrastrando desde 1917 —aunque buena parte de la historiografía extranjera opine lo contrario—; el incremento de la conflictividad social, especialmente en Barcelona, que amenazaba con convertirse en un problema también endémico; y, por último, el asunto de las responsabilidades por el desastre de Annual.

El golpe militar de Primo de Rivera fue la primera ruptura por la fuerza de la legalidad liberal-parlamentaria del siglo XX, y ella determina las posteriores. Fue la propia burguesía que mantenía al sistema de la Restauración la que recurrió al mecanismo insurreccional para evitar su hundimiento, contando con el apoyo de prácticamente todo el Ejército, con la aquiescencia del rey y el respaldo o, por lo menos, la bienvenida de gran parte de la población. La popularidad del régimen fue creciendo los primeros años, sobre todo coincidiendo con las victorias militares en Marruecos, como la del desembarco de Alhucemas (1925) y la rendición de Abd-el-Krim y la victoria final en la guerra (1927). A partir de esta fecha fue disminuyendo a partir de conflictos políticos (convocatoria de Asamblea Nacional) y militares, principalmente, rematados en 1929 con las consecuencias económicas de la crisis mundial.

El insurreccionalismo del Ejército durante la Dictadura se convirtió tanto en una política del Estado, dirigida por los militares en sus primeros años y en carteras determinadas durante todo el régimen, como en un acto contra ella, a partir de las conspiraciones cívico-militares de 1926 y de 1929. En ellas quedaban de manifiesto la ambigüedad en que se movía el Ejército; por un lado, condicionado por problemas profesionales y corporativos; por otro —y este quizá sea más novedoso, sobre todo en 1929—, por discrepancias políticas serias en su seno, especialmente contra el régimen de Primo de Rivera y contra la propia monarquía. El golpe de Estado de 1923 había legitimado el recurso a la violencia y a las armas para alcanzar el poder y cambiar el régimen político. La pasividad social y política con que fue acogido parecía una invitación a que cada cual lo intentara de nuevo. Y parte del Ejército y de los políticos de la Restauración lo intentaron en junio de 1926 y en enero de 1929. Todos entendían que recurrir a las armas para conquistar el poder era una práctica política permitida, como en el siglo XIX.

La Dictadura representó no solo una medida de urgencia para solucionar la crisis de la Restauración, sino un primer intento de atajar la crisis del sistema liberal capitalista. Al fracasar el proyecto de Primo de Rivera de crear un nuevo modelo de Estado, el fin de la Dictadura arrastró consigo a la monarquía misma, salida más fácil de entender al ser pública y notoria la división del Ejército, aumentada durante el gobierno dictatorial, buena parte del cual fue arrastrado hacia posiciones republicanas. «En 1931 —escribe el profesor Ben-Ami— el ejército no se sentía ciertamente republicano, pero la experiencia de la dictadura había hecho comprender a los militares que la filosofía de los cuarteles no era un instrumento adecuado de gobierno, y que una política tajante no podía resolver los complejos problemas económicos y sociales. Fue, además, durante la dictadura, y el período que la siguió, cuando importantes sectores del ejército renovaron la vieja alianza decimonónica entre el ejército y el liberalismo»[20].

La identificación y compromiso del rey con el dictador y con los militares en 1923 fue determinante en la caída de la monarquía ocho años después. El expresidente del Consejo de Ministros José Sánchez Guerra, principal líder político del movimiento opositor de enero de 1929, no quiso colaborar con el gabinete del general Berenguer, sucesor de Primo de Rivera, haciendo pública su posición el día 27 de febrero de 1930 durante un discurso sensacional en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Allí arremetió contra la Dictadura y contra Alfonso XIII, por haber amparado al régimen ilegal, recitando una estrofa del duque de Rivas que levantó las pasiones del público asistente:

No más abrazar el alma

en sol que apagarse puede

no más servir a señores

que en gusanos se convierten.

Miguel Maura, presente en el acto, escribió que este repudio a la persona del rey era la «herida más grave» que había recibido la monarquía, no sólo porque la condenaba directamente, sino que además hacía añicos toda esperanza de reavivar a los partidos tradicionales.

El propio Alfonso XIII tuvo mucha responsabilidad en el intervencionismo del Ejército en la política nacional. El monarca recuperó con prontitud las prerrogativas otorgadas a la corona por la Constitución de 1876, abandonadas en manos de los políticos durante la regencia de su madre. Alfonso XIII tuvo cada vez más un papel protagonista en el juego político de la Restauración, influyendo sobre el gobierno y la administración. También adquirió un papel protagonista como jefe del Ejército. El rey-soldado mostró un enorme interés por los asuntos militares, y sobre ellos quiso siempre tener voz y voto.

El monarca se implicó en la dictadura militar de Primo de Rivera, tal vez por escapar de una vez por todas del temor que le causaba la popularidad de Aguilera, e hizo que su destino se uniera con el del dictador. Aunque en 1930 fracasara de nuevo la vía insurreccional, esta había permitido desarrollar un amplio respaldo social a favor de la República, con un movimiento obrero cada vez más activo, que iba alcanzando la mayoría de edad. Por eso, el resultado electoral del 12 de abril de 1931 no puede entenderse sin la fuerza y el trabajo del insurreccionalismo de los años comprendidos en la crisis de la Restauración, especialmente entre 1926 y 1930, incluso de sus mitos, como el de los fusilamientos de Jaca. Una victoria electoral no se prepara de la noche a la mañana. ¡Y menos con tantos intereses en juego! La República llegó por evolución natural.

Durante la Segunda República, la política de orden público cambió sustancialmente en los primeros años. La Ley de Defensa de la República, de 21 de octubre de 1931, concedía su administración a la autoridad civil, relegando a un segundo plano a la militar. La militarización del orden público siguió su curso, con la creación de la Guardia de Asalto, con estructura y disciplina militares y comandada por jefes procedentes del Ejército.

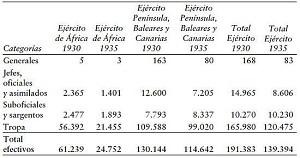

El régimen republicano volvió a retomar como una de sus prioridades la reforma militar, dentro de una serie de reformas con las que quería modernizar la sociedad. Azaña pretendía reducir personal, haciendo un Ejército más ligero; había que potenciar la adquisición de material moderno; y, sobre todo, había que anular la potencialidad política del Ejército[21]. Por decreto de 25 de abril de 1931 se reducían las escalas de generales, jefes y oficiales. El resultado fue la salida de la profesión militar de más de 8000 militares. De un total de 190 generales y asimilados en 1931 se pasó a 90 en 1932, y de 20 576 jefes y oficiales se redujeron las escalas a 12.373. Sin embargo, Azaña no logró el objetivo de alejar la política del Ejército o, por lo menos, de republicanizarlo. Numerosos antirrepublicanos de buena carrera permanecieron en él y otros radicalizaron más su ideología. La reforma militar de Azaña y el incremento de la conflictividad social aumentaron la politización de buena parte del Ejército y de su relanzamiento ideológico hacia la derecha, especialmente del más preparado militarmente, el Ejército de África, que año tras año veía no sólo reducir sus efectivos sino, además, en mayor proporción que el resto de las fuerzas armadas.

La supresión de la Academia General Militar de Zaragoza, dirigida por el general Francisco Franco, tuvo como efecto la politización de una reforma puramente técnica. Resultó uno de los factores más polémicos de la reforma, pero para la República había que cortar de raíz el problema militar. Cuando en 1927 Franco se hizo cargo de ella, comenzó a predominar un profesorado dominado por los militares africanistas. «La academia se convirtió en el semillero de ideas de renacimiento imperial, de los militares como los guardianes y salvadores de España, y, de este modo, se convirtió en parte integral de la política emergente de la derecha ultranacionalista»[22]. Azaña pretendía una política de ascensos basada más en méritos y conocimientos técnicos que en antigüedad. Buena parte de los protagonistas de la sublevación militar de julio del 36 salieron de los descontentos de estas medidas, principalmente de los oficiales pasados a la reserva.

Tabla 1

Ejército de España (1930-1935)

Fuente: Anuarios Militares de España, 1930 y 1935. Elaboración propia.

En agosto de 1932 se produjo la primera de las sublevaciones militares contra el régimen de la Segunda República. En principio, contaba con numerosas adhesiones en el Ejército y debía estallar en varias poblaciones el 10 de agosto, bajo la dirección del general Sanjurjo. Tras el 14 de abril de 1931, este mantuvo el mando de la Guardia Civil, obtuvo temporalmente el alto comisariado en Marruecos y evitó el procesamiento como colaborador de Primo de Rivera y Berenguer, porque Azaña le protegió personalmente ya que pensaba que constituía un factor de estabilidad. A principios de 1932, los problemas de orden público acabaron por enfrentarle con el régimen y Azaña lo trasladó de la Guardia Civil a los Carabineros.

El 10 de agosto Sanjurjo, desde Sevilla, declaró el estado de guerra, destituyó a las autoridades locales y declaró a la prensa que el golpe no quería acabar con el régimen, sino con un gobierno endeble incapaz de controlar el orden público y la unidad de España. La Guardia Civil y el Ejército de la ciudad se pusieron a sus órdenes. Mientras, en Madrid, un grupo de militares y paisanos trató de apoderarse por sorpresa del Ministerio de la Guerra y del Palacio de Comunicaciones. La policía, conocedora del plan, los rechazó a tiros y al amanecer todo había terminado. Fueron detenidos los generales Cavalcanti, Goded, Fernández Pérez, los coroneles Varela y Sanz de Larín y varios jefes, oficiales y paisanos. Cuando se conoció en Sevilla el fracaso del golpe en Madrid, los mandos militares ordenaron retirar las tropas de la calle. Sanjurjo abandonó la ciudad, pero fue detenido por guardias de seguridad cerca de Huelva.

El golpe fracasó pero buena parte de los militares tenían claro que no iban a parar hasta conseguir sus objetivos, por lo que abrieron nuevas vías de organización. En 1933 el Ejército se lanzó a defender sus tesis corporativas y políticas a través de la creación de la Unión Militar Española (UME). A las causas generales ya apuntadas venían a sumarse como condicionantes inmediatos las condenas que siguieron a la Sanjurjada (10 de agosto de 1932), que generaron un gran movimiento de solidaridad con los condenados, y los sucesos de Casas Viejas (12 de enero de 1933), que muchos políticos utilizaron como descrédito de los militares encargados de la represión.

La UME fue extendiéndose rápidamente por la mayoría de las guarniciones, no contando con ningún tipo de persecución ni riesgo para sus miembros. También había calado hondo entre los militares retirados por la «Ley Azaña». A mediados de 1934 se encontraba en pleno funcionamiento, incrementando considerablemente sus afiliados y simpatizantes a partir de la revolución de octubre de ese año. A finales de mayo de 1936, en una circular de la propia organización, dijo contar con 3436 jefes y oficiales en activo, 1843 retirados y 2131 suboficiales, aunque pueden ser cifras un tanto abultadas, pues significaban casi la mitad de las plantillas. La mayoría de los especialistas coinciden en que buena parte de los militares simpatizaban con la UME, aunque sus miembros no llegaban ni al 10 por 100 de los oficiales, porcentaje todavía menor entre los jefes y suboficiales[23].

En la primavera del 36 algunos militares republicanos ya venían advirtiendo sobre el peligro de la UME. El coronel Julio Mangada en un pequeño folleto denunciaba los manejos de la UME en el ministerio y los estados mayores de Madrid, por lo que pedía la disolución del Ejército y su sustitución por una fuerza republicana menos numerosa pero más fiel, porque la mayoría de la oficialidad era adversaria a la República, constituyendo «una pesadilla, un peligro, aparte de una pesada carga para el Erario público»[24].

La UME resultó determinante en la organización de la conspiración de 1936. Su papel fue realmente trascendental en la extensión de la trama, porque «permitió que la conspiración penetrase en el tejido social del Ejército y que al no limitarse esta a las cúpulas militares, tuviese posibilidad de triunfar en las guarniciones donde los generales permanecieron leales al Gobierno»[25]. Junto a los africanistas dominaron el golpe militar. A medida que avanzó la guerra consiguieron hacerse con el mando de la práctica totalidad de las unidades que luchaban en el frente.

La guerra vino de África, como ha escrito acertadamente un historiador[26]. Franco fue un producto de su experiencia colonial. Llegó a África con diecinueve años y, entre un destino y otro, pasó la mayor parte de los dieciocho años de campañas en Marruecos en el protectorado. Fue uno de los primeros subordinados de Berenguer en Regulares, y el lugarteniente de Millán Astray en el momento de la fundación de la Legión. Allí Franco lo obtuvo todo: ascensos, condecoraciones, prestigio, fama… También allí estableció vínculos de camaradería con los que serían sus más estrechos colaboradores durante la guerra, los militares «africanistas», como Mola, Yagüe, Queipo de Llano, Castejón, García-Valiño, Millán Astray, Dávila, Doval, Monasterio, Mizzian… Con ellos compartió una identidad colectiva, valores comunes, rituales propios y redes de solidaridad. Los principios ideológicos de los africanistas eran de un gran simplismo, pero de una enorme eficacia: disciplina férrea, exaltación de la violencia, culto a la patria y a los caídos, fidelidad a los compañeros de armas, autoritarismo, culto al jefe, alto concepto de sí mismos. Constituían una aristocracia guerrera. Para ellos el Ejército representaba la encarnación de la nación y la única vía para la regeneración de España. Se consideraban unos elegidos que defendían la patria en los confines de la civilización.

A partir del desastre de Annual, los africanistas gozaron del apoyo incondicional de los sectores más conservadores de la derecha española, para quien representaban la salvaguarda de la nación. Con la Dictadura de Primo de Rivera los africanistas se dividieron; unos apoyaron el régimen y otros se declararon contrarios. Pero el cerrojazo al asunto de las responsabilidades primero y la victoria militar en Marruecos después, hicieron arrimarse a la mayoría a la Dictadura. En noviembre de 1926, Franco, Goded y Fanjul fueron ascendidos a generales. Al primero, además, se le recompensó con la dirección de la Academia General Militar. Su gestión gozó de una amplia autonomía: reclutó como profesores del centro a destacados militares coloniales y trató de inculcar a sus alumnos el ideario africanista.

El fracaso de la Sanjurjada y la formación de un gobierno conservador atemperaron provisionalmente las ansias golpistas de los africanistas, que resucitaron a finales de 1935, cuando los problemas cercaban al Ejecutivo. Se ampliaron a raíz de la victoria del Frente Popular y de la amenaza que sintieron ante el objetivo de retomar con más fuerza la implantación de las reformas abandonadas del primer bienio y de resucitar el fantasma de la revolución de octubre del 34.

Michael Alpert[27] alude a la lista de africanistas que aparecía en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra del 31 de enero de 1933, en el cual el ministro, Manuel Azaña, decreta sobre la validez de ascensos otorgados durante la campaña de África. Los varios centenares de militares que figuran en las listas ofrecen un posible análisis de comportamientos en la Guerra Civil. En ellas se encuentran los principales protagonistas de la sublevación del 36: Franco, Alonso Vega, Asensio Cabanillas, García Escámez, Muñoz Grandes, Goded, Fanjul, Orgaz, Aranda, Álvarez-Arenas, Varela, Monasterio, Barrón, Delgado Serrano, Losas, Sáenz de Buruaga, Tella, Castejón…

En resumen, la mayor parte de los regímenes políticos del período que precede a la Guerra Civil son consecuencia del triunfo o del fracaso de un golpe de Estado. Pero no era la única forma de intervencionismo militar, hubo otras. La importancia del Ejército en la vida pública podía ser por la propia debilidad del estamento político o la debilidad del estamento político consecuencia del poder de los militares; nunca lo sabremos. El caso es que el Ejército venía teniendo una influencia trascendental en España, especialmente el Ejército curtido en las guerras coloniales, que se favoreció —a costa del riesgo de su propia vida— de ascensos y oportunidades en su carrera. Esto les llevó a la popularidad, y se creyeron con garantías para triunfar en todos los ámbitos de la vida, incluso en el de la política. Los generales Primo de Rivera y Franco son ejemplos de ello.

El Ejército actuó como un grupo de presión homogéneo, aunque en su interior estaba dividido. Por un lado, los militares que hacían la guerra frente a los que permanecían en la metrópoli; por otro, los militares de alta graduación frente a los oficiales y suboficiales, como mostraron las Juntas de Defensa. Por último, los liberales frente a los conservadores. Unas veces actuaron unos, otras otros. Los golpes venían por la izquierda (1926, 1929, 1930) y por la derecha (1923, 1932 y 1936) —si es que se permite esa terminología—, resultando estos últimos más determinantes para el auge y caída de los regímenes políticos.

Muchos pueden opinar que el golpismo no tuvo tanta importancia en la determinación del cambio histórico porque eran acciones aisladas que habitualmente trataban de dar respuesta a un deterioro palpable de la situación social y económica. El caos llevaría de una manera u otra al cambio. Pero más que el valor aislado de cada uno de ellos, tal vez lo más fundamental fue la constante amenaza que supuso para los políticos, que en muchos casos tenían maniatadas sus actuaciones. El contexto tal vez era la excusa perfecta y la causa inmediata, pero la verdadera y profunda era estructural, continua, como era el incremento constante y paulatino del intervencionismo y del poder del Ejército.

Frente a las teorías morfológicas de Spengler y Toynbee, que en plena vorágine del fascismo y el nazismo pretendían explicar el auge y caída de las culturas y de las civilizaciones por cuestiones puramente naturales, al entenderlas como regímenes vivos, que nacen, crecen y mueren, quizá haya que buscar las causas del auge y caída de los regímenes políticos en la teoría más reciente del historiador norteamericano Paul Kennedy, que hace algunos años publicó Auge y caída de las grandes potencias[28]. Esta obra, de gran éxito editorial no solo en los Estados Unidos sino por todo el mundo, describe el auge y la caída de las grandes potencias (España, Países Bajos, Francia, Gran Bretaña…) desde el siglo XVI a través de una estrecha correlación entre las capacidades productivas y de aumento de la renta y la fuerza militar. Las grandes potencias proyectan el poder militar según sus recursos económicos, pero el alto coste de mantener la supremacía militar debilita su base económica. Las potencias en decadencia reaccionan gastando más en defensa y se debilitan aún más desviando recursos esenciales de la nueva inversión productiva.

Tal vez la España del último tercio del siglo XIX y principios del XX debe la fragilidad de su sistema político al exceso de los gastos militares, que detrajeron recursos para otras inversiones más productivas como la industrialización, el desarrollo de las infraestructuras y comunicaciones, la educación y la cultura. Y este poderío militar era como una noria, del que no se podía salir. Cuanto mayor era el presupuesto del Ejército, más fortaleza tenían los militares y más poder ejercían como grupo de presión que impide cambios que puedan perjudicar su estatus. Y si tiene alguna amenaza seria, tiene recursos para abortarla…