Don Quijote como estímulo

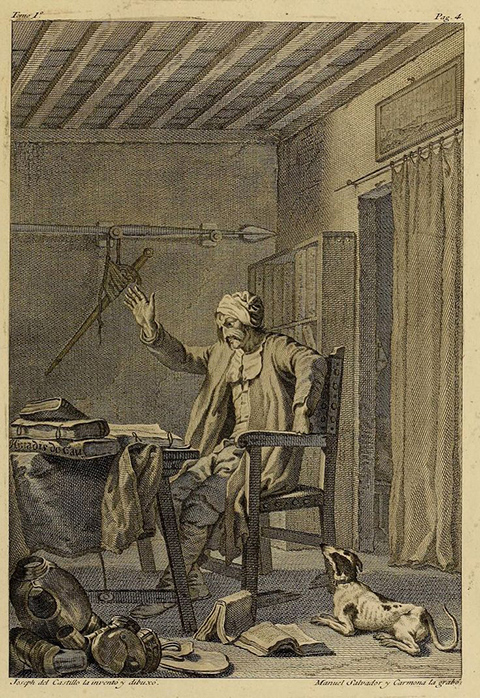

Primera lámina de la edición de Joaquín Ibarra de 1780 del Quijote. La ilustración es de José del Castillo.

Las Meditaciones del Quijote de José Ortega y Gasset (libro impreso por vez primera el 21 de julio de 1914) se pueden entender como una reflexión sobre el inmortal personaje creado por la imaginación cervantina, que nos conduce, a su vez, a tres preguntas insoslayables: qué o quién es don Quijote por sí mismo, quién es para nosotros y, finalmente, a qué nos empuja su figura (particularmente, en el proyecto nacional de una «nueva España»). Además, como sugiere Julián Marías, Meditaciones del Quijote «no es un libro más de Ortega. Es el punto de partida de toda su obra posterior, aquel en que su autor llegó a sí mismo, empezó a poseer su propia filosofía, a instalarse en ella para seguir adelante».

Como explica Ortega en los primeros compases de este libro, la inconexión (en concreto la que tiene que ver con el espíritu nacional) supone el más sangrante aniquilamiento: «el odio que fabrica inconexión, que aísla y desliga, atomiza el orbe, y pulveriza la individualidad». Don Quijote, en este sentido, representa al hombre que desea, por encima de todo, comprender, y que incluso se muestra «agitado» por su falta de intelección de cuanto le rodea.

Es por eso que «el hombre rinde al máximum de su capacidad cuando adquiere plena conciencia de sus circunstancias. Por ellas comunica con el universo». Ortega emplea la imagen del Quijote para situar al individuo en una determinada visión de las cosas. Lo más esencial no es establecer una verdad con respecto al libro de Cervantes, sino la instalación del lector en su propia sociedad con plena conciencia de ella.

A pesar de que don Quijote aparezca como el personaje que guía la obra, el objetivo último de Ortega no es otro que el de profundizar en la perspectiva de cada sujeto: el filósofo, como hiciera ya Platón, nos eleva al pensamiento a través de la palabra, que sin embargo se queda en nada si no se traduce en acción. Y es que al héroe, como en el caso de don Quijote, no le maneja el destino, no existe la funesta mano de la fatalidad: su tragedia es la voluntad de querer ser él mismo, de no amoldarse a lo dado, sino renacer desde el poder creador de la perspectiva individual.

El concepto no puede ser como una nueva cosa sutil destinada a suplantar las cosas materiales. La misión del concepto no estriba, pues, en desalojar la intuición, la impresión real. La razón no puede, no tiene que aspirar a sustituir la vida.

Esta misma oposición, tan usada hoy por los que no quieren trabajar, entre la razón y la vida es ya sospechosa. ¡Como si la razón no fuera una función vital y espontánea del mismo linaje que el ver o el palpar[1]!