L’ordinateur individuel

« Comme nous pouvons le penser »

L’idée d’un ordinateur personnel, une machine que des individus ordinaires pourraient manipuler et emmener chez eux, a été envisagée en 1945 par Vannevar Bush. Après avoir construit son gros calculateur analogique au MIT et aidé à créer le triangle militaire-industriel-universitaire, il écrivit pour le numéro de juillet 1945 de la revue Atlantic un essai*1 intitulé « Comme nous pouvons le penser1 ». Il y imaginait une machine personnelle, qu’il appelait un memex, capable de stocker et de récupérer les paroles, les images d’un individu et d’autres informations : « Considérons un dispositif futur pour usage individuel, qui serait une sorte de fichier et de bibliothèque privée […] Un memex est un dispositif dans lequel un individu stocke tous ses livres, toutes ses archives et communications, et qui est mécanisé de façon à pouvoir être consulté avec une rapidité et une flexibilité extrêmes. C’est une extension agrandie et intime de sa mémoire. » Le mot intime était important. Bush et ses disciples se concentrèrent sur les moyens d’établir des connexions rapprochées et personnelles entre l’homme et la machine.

Bush imagina que ce dispositif aurait un mécanisme de « saisie directe » des données, tel qu’un clavier, vous permettant de mettre en mémoire vos informations et vos archives. Il prédit même les liens hypertexte, le partage de fichiers et les manières de collaborer à des projets. « Des formes totalement nouvelles d’encyclopédies apparaîtront, toutes faites, avec un maillage de pistes associatives qui les sillonnent, prêtes à être introduites dans le memex où elles seront développées et étendues. » Il anticipait Wikipedia avec un demi-siècle d’avance.

Il se trouva que les ordinateurs n’émergèrent pas comme Bush l’avait envisagé, du moins pas au début. Au lieu de devenir des outils et des banques de mémoire personnels à l’usage des particuliers, ils devinrent de monstrueux colosses industriels et militaires que des chercheurs utilisaient en temps partagé mais que l’individu moyen ne pouvait pas toucher. Au début des années 1970, des sociétés innovatrices telles que DEC fabriquaient des mini-ordinateurs de la taille d’un réfrigérateur, mais elles rejetaient l’idée qu’il puisse y avoir un marché pour des modèles qui tiendraient sur le dessus d’un bureau et que des gens ordinaires pourraient acheter et utiliser. « Je ne vois pas pourquoi quiconque voudrait avoir son propre ordinateur », déclara le président de DEC, Ken Olsen, lors d’une réunion de mai 1974 où sa commission des opérations se demandait s’il fallait créer une version modèle réduit du PDP-8 pour les particuliers2. Résultat : la révolution de l’ordinateur individuel, quand elle éclata au milieu des années 1970, fut menée par des entrepreneurs crasseux qui créèrent des sociétés comme Altair et Apple dans des centres commerciaux au bord des autoroutes et dans des garages.

Le brouet culturel

L’ordinateur individuel a été rendu possible par un certain nombre d’avancées technologiques, la plus notable étant le microprocesseur, circuit gravé sur une minuscule puce électronique qui intégrait toutes les fonctions de l’unité centrale d’un ordinateur. Mais les forces sociales contribuent aussi à impulser et à façonner des innovations, qui portent alors la marque du milieu culturel dans lequel elles sont nées. Il y a rarement eu un amalgame culturel aussi puissant que celui qui bouillonna autour la baie de San Francisco à partir des années 1960, et il s’avéra assez mûr pour produire des ordinateurs mijotés à la maison.

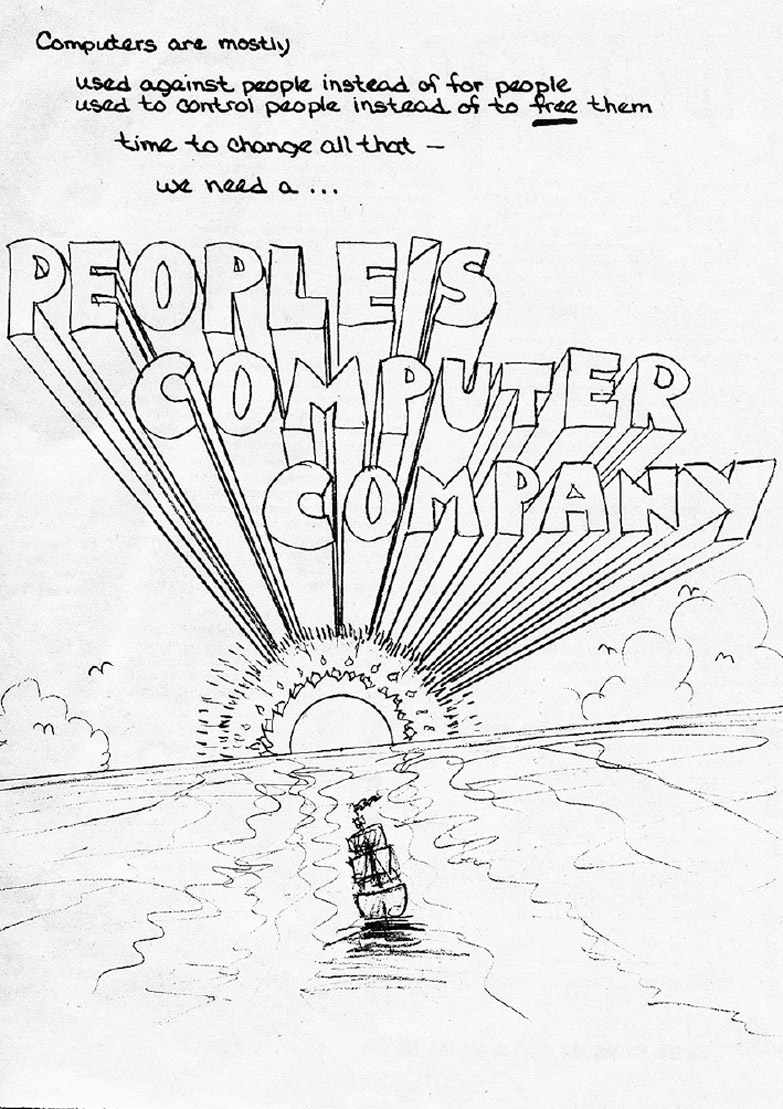

Quelles étaient les tribus qui formaient ce mélange culturel3 ? Tout commença par les ingénieurs avec leurs batteries de stylos dans leurs poches antifuites, qui migrèrent vers cette région avec la croissance des fournisseurs aux armées, tels que Westinghouse et Lockheed. Ensuite naquit la culture entrepreneuriale des start-up, symbolisée par Intel et Atari, où la créativité était encouragée et les bureaucraties abrutissantes dédaignées. Les hackers qui émigrèrent à l’Ouest à partir du MIT apportèrent leur obsession d’ordinateurs palpables au clavier accueillant, qu’ils pourraient toucher et avec lesquels ils pourraient jouer. Il y avait aussi une sous-culture peuplée de wireheads maniaques des branchements, de phreakers, ces pirates téléphoniques, et de bricoleurs endurcis qui prenaient leur pied à squatter les lignes téléphoniques de la Bell ou les ordinateurs en temps partagé des grosses sociétés. En outre, émanant de San Francisco et de Berkeley, il y avait des idéalistes et des organisateurs associatifs qui recherchaient des moyens, pour reprendre les termes de l’activiste Liza Poop, « de coopter les avancées technologiques dans un but progressiste et triompher par là de l’esprit bureaucratique4 ».

Il faut ajouter à cet éclectisme trois courants contre-culturels. Il y avait les hippies, issus de la Beat Generation de la périphérie san-franciscaine et dont la joyeuse rébellion anticonformiste était alimentée par les psychotropes et le rock. Il y avait les activistes de la Nouvelle Gauche, à l’origine du Mouvement pour la liberté d’expression à Berkeley et des manifestations contre la guerre du Vietnam sur les campus du monde entier. Enfin, imbriqués dans le tissu de ces mouvements, il y avait les communautaristes de la Whole Earth – la « Terre entière » –, qui croyaient à la maîtrise de leurs propres outils, au partage des ressources, à la résistance au conformisme et à l’autorité centralisée imposés par les élites au pouvoir.

Si différentes ces tribus soient-elles les unes des autres, leurs univers s’interpénétraient et elles partageaient de nombreuses valeurs. Elles aspiraient à une créativité de bricoleur alimentée par la construction de radios en kit à l’adolescence, la lecture du Whole Earth Catalog à la fac et des fantasmes sur la possibilité d’entrer un jour dans une communauté. Elles portaient profondément en elles cette conviction très américaine, si mal comprise par Tocqueville, qu’un individualisme à tous crins et le désir de former des associations étaient totalement compatibles, voire complémentaires, surtout quand ils impliquaient une création collaborative. La culture américaine du « faire », depuis le temps des constructions collectives de granges et des ouvroirs de couture villageois, impliquait plus souvent le « faire-nous-mêmes » (do-it-ourselves) que le « faire-soi-même » (do-it-yourself ou DIY). En outre, un grand nombre de ces tribus nées autour de la baie de San Francisco à la fin des années 1960 partageaient une résistance aux élites du pouvoir et le désir de prendre en main leur propre accès à l’information. Il fallait rendre la technologie ouverte, sympathique et conviviale plutôt qu’intimidante, mystérieuse et orwellienne. Comme le formulerait en 2013 Lee Felsenstein, l’une des incarnations de beaucoup de ces courants culturels, « nous voulions qu’il y ait des ordinateurs individuels de façon à pouvoir nous libérer des contraintes des institutions, qu’elles soient gouvernementales ou industrielles5. »

Ken Kesey fut l’inspirateur de la branche hippie de cette arborescence culturelle. Après avoir obtenu son diplôme à l’université de l’Oregon, il arriva dans la région de la baie de San Francisco en 1958 pour s’inscrire en troisième cycle au programme d’écriture créative de Stanford. Tout étudiant qu’il était, il travaillait dans l’équipe de nuit d’un hôpital psychiatrique et avait accepté de servir de cobaye pour le projet MKUltra, série d’expériences financées par la CIA afin de tester – entre autres – les effets d’une substance psychotrope, le LSD. Kesey finit par aimer cette drogue, et à l’excès. L’écriture créative, sa rémunération en acide au titre du MKUltra et son travail comme infirmier psychiatrique se combinèrent en une mixture inflammable qui déboucha sur son premier roman, Vol au-dessus d’un nid de coucou.

Tandis que d’autres créaient des entreprises d’électronique dans la périphérie de Stanford, Kesey utilisa l’argent gagné avec son livre, combiné avec un peu d’acide qu’il avait réussi à détourner des expériences de la CIA, pour former une communauté de hippies des premiers jours, les Merry Pranksters – « les Joyeux Farceurs ». En 1964, sa bande et lui s’embarquèrent dans une odyssée psychédélique à travers les États-Unis, dans un vieux bus scolaire de la marque International Harvester surnommé Furthur (pour further, « en avant ! » – la graphie serait corrigée plus tard) repeint en couleurs fluo.

À son retour, Kesey commença à organiser une série d’Acid Tests chez lui, puis, fin 1965, décida, puisqu’il n’était pas seulement un hippie, mais aussi un entrepreneur, de les faire en public. L’un des tout premiers eut lieu en décembre de la même année au Big Ng’s, une boîte de nuit avec orchestre à San Jose. Kesey engagea un groupe de rock qui lui plaisait, les Warlocks, dirigés par Jerry Garcia, qui venaient de se rebaptiser The Grateful Dead – « Les Morts reconnaissants6 ». Le Flower Power était né.

Il y eut concurremment la montée d’un phénomène culturel associé, le mouvement pacifiste, qui partageait cet esprit contestataire. La confluence des sensibilités hippie et anti-guerre du Vietnam conduisit à de mémorables inventions qu’on trouve folkloriques aujourd’hui, mais qui étaient prises au sérieux à l’époque, telles des affiches psychédéliques (lettres molles et couleurs fluos) vous exhortant à « Faire l’amour pas la guerre » et des T-shirts artisanaux colorés au tie-dye et portant des symboles pacifistes.

Les mouvements hippie et pacifiste se méfiaient tous les deux de l’informatique, du moins au début. Les monstrueux gros systèmes avec leurs bandes magnétiques bourdonnantes et leurs voyants clignotants étaient considérés comme des outils orwelliens déshumanisants au service du Big Business américain, du Pentagone et du Pouvoir. Dans Le Mythe de la machine, le sociologue Lewis Mumford nous avertissait que la montée en puissance de l’informatique pourrait signifier que « l’homme deviendra un animal passif, sans but, conditionné par la machine7 ». Dans les manifestations pacifistes et les communautés hippies, de Sproul Plaza à Berkeley au carrefour Haight-Ashbury à San Francisco, l’injonction imprimée sur les cartes perforées, « Ne pas plier, froisser ou mutiler » devint un slogan ironique.

Or, au début des années 1970, quand la possibilité d’ordinateurs personnels se manifesta, les attitudes commencèrent à changer. « L’informatique, d’abord considérée comme un outil détestable du contrôle bureaucratique, fut ensuite accueillie comme un symbole de l’expression et de la libération individuelles », écrivait John Markoff dans son historique de cette période, Ce que disait le Loir : comment la contre-culture a façonné l’industrie de l’ordinateur individuel8. Dans Le Regain américain, qui tint lieu de manifeste pour cette nouvelle époque, Charles Reich, professeur à Yale, dénonçait les vieilles hiérarchies de la société et de l’entreprise et appelait de ses vœux des structures nouvelles qui encourageraient la collaboration et l’émancipation personnelle. Au lieu de critiquer l’informatique en tant qu’outil de l’ancienne structure du pouvoir, il soutenait qu’elle pouvait contribuer au changement des mentalités si on la rendait plus personnelle : « La machine, une fois qu’elle a été construite, peut désormais servir des desseins humains afin que l’homme puisse redevenir une force créative, renouvelant et recréant sa propre vie9. »

Un techno-tribalisme commença d’émerger. Des gourous de la technologie tels que Norbert Wiener, Buckminster Fuller et Marshall McLuhan devinrent des auteurs incontournables dans les résidences universitaires et les communautés. Dans les années 1980, l’évangéliste du LSD Timothy Leary actualiserait son célèbre mantra « Turn on, tune in, drop out » – « branchez-vous, mettez-vous en phase et décrochez » – en « Turn on, boot up, jack in » – « branchez-vous, initialisez et connectez-vous »10.

Richard Brautigan était poète en résidence à Caltech en 1967, année où il saisit la quintessence de la nouvelle culture dans un poème, « All Watched Over by Machines of Loving Grace » (« Tous sous la garde des machines de grâce aimante »), qui commençait ainsi11 :

Il me plaît de penser (et le plus tôt

sera le mieux !)

à une prairie cybernétique

où mammifères et ordinateurs

vivent ensemble dans une harmonie

mutuellement programmatrice

comme l’eau pure

touchant le ciel limpide.

Stewart Brand

La personne qui incarna le mieux et encouragea avec le plus d’exubérance cette connexion entre techies et hippies était un grand escogriffe au sourire ravageur qui se matérialisa tel un lutin dégingandé à l’intersection de divers mouvements culturels marginaux festifs tout au long de trois décennies. « Le mépris de la contre-culture pour l’autorité centralisée a fourni les fondements philosophiques pour la révolution de l’informatique individuelle tout entière », écrirait-il pour Time en 1995 dans un essai intitulé « Tout ça, nous le devons aux hippies ».

« Le communautarisme et les démarches libertaires des hippies formèrent les racines de la cyber-révolution moderne […] La plupart des gens de notre génération méprisaient les ordinateurs vus comme l’incarnation du contrôle centralisé. Mais un minuscule contingent d’entre nous – qualifiés plus tard de “hackers” – adoptèrent les ordinateurs et entreprirent de les transformer en instruments de libération. Ce qui se révéla être la vraie voie royale menant à l’avenir […] de juvéniles programmeurs qui entraînèrent délibérément le reste de la civilisation loin des gros systèmes informatiques centralisés12. »

Brand était né en 1938 à Rockford, dans l’Illinois, où son père était associé dans une agence publicitaire. Comme tant de pères d’entrepreneurs numériques, il était radioamateur. Après une licence en biologie à Stanford, où il était au ROTC, le Corps de formation des officiers de l’armée de terre, Brand servit deux années comme officier dans l’infanterie, où il fit aussi un stage de parachutiste et un autre de photographe militaire. Il entama alors une existence joyeuse sinuant entre divers groupes socio-culturels à l’intersection passionnante où s’entremêlent technologie et performance art13.

On ne sera pas surpris d’apprendre que cette vie à la pointe de la technologie et de la création conduisit Brand à devenir l’un des premiers expérimentateurs du LSD. Après avoir été initié à cette substance dans un cadre pseudo-clinique près de Stanford en 1962, il devint un habitué des réunions des Merry Pranksters de Ken Kesey. Il fut aussi photographe, technicien et producteur d’un collectif multimédias appelé USCO, qui organisait des événements impliquant de l’acid rock, des trucages technologiques, des stroboscopes, des projections et des représentations qui sollicitaient la participation du public. Ils comportaient à l’occasion des conférences de Marshall McLuhan, Richard Alpert et d’autres prophètes du New Age. Un article promotionnel sur USCO notait que ce groupe « unit les cultes du mysticisme et de la technologie pour en faire la base de l’introspection et de la communication », expression qui tenait lieu de credo pour les techno-spiritualistes. La technologie était l’outil de l’expression qui pouvait repousser les frontières de la créativité et, comme la drogue et le rock, être contestataire.

Pour Brand, le slogan contestataire des années 1960, « Le pouvoir au peuple ! » commença à sonner creux quand il fut utilisé par les activistes politiques de la Nouvelle Gauche, mais l’informatique offrait une authentique possibilité d’émancipation de l’individu. « Le pouvoir au peuple, c’était un mensonge romantique, dirait-il plus tard. L’informatique a fait plus que la politique pour changer la société14. » Il visita le Laboratoire d’intelligence artificielle de Stanford et rédigea en 1972 un article pour Rolling Stone, où il le décrivit comme « le lieu le plus branché et le plus buzzant où j’aie eu l’occasion de me trouver depuis les Acid Tests des Merry Pranksters ». Il comprit que cette combinaison de la contre-culture et de la cyberculture était la recette d’une révolution numérique : « Les farfelus qui bossent dans l’informatique » arracheraient le pouvoir aux « institutions riches et puissantes. Que nous soyons prêts ou non, les ordinateurs viennent à nous. C’est une bonne nouvelle, peut-être la meilleure depuis les psychédéliques. » Cette vision utopique, ajouta-t-il, était « dans la droite ligne des fantasmes romantiques des précurseurs de cette science, tels que Norbert Wiener, J. C. R. Licklider, John von Neumann et Vannevar Bush15 ».

Toutes ces expériences amenèrent Brand à devenir l’impresario et le technicien pour l’un des événements fondateurs de la contre-culture des années 1960, le Trips Festival de janvier 1966 au Longshoreman’s Hall de San Francisco. Après les joies des Acid Tests hebdomadaires du mois de décembre, Brand proposa à Kesey qu’ils en fassent une version géante qui durerait trois jours. Cet extravagant spectacle s’ouvrit avec la propre troupe de Brand, America Needs Indians, qui présentait un « sensorium » impliquant un light show de haute technologie, des projections de diapositives, de la musique et des danseurs amérindiens. Il fut suivi de ce que le programme décrivait comme des « révélations, audioprojections, une explosion sans fin, le congrès des merveilles, des projections liquides et le Jazz Mice Septet ». Et ce n’était que le premier soir. Le coup d’envoi de la deuxième soirée fut donné par Kesey qui, arrêté pour possession de drogues quelques jours plus tôt sur le toit de chez Brand à North Beach, était libéré sous caution et orchestrait le spectacle depuis un pupitre en haut d’un échafaudage. Au programme : les Merry Pranksters et leur Symphonie psychédélique, Big Brother and the Holding Company, les Grateful Dead et des membres du groupe local des Hell’s Angels. L’essayiste Tom Wolfe tenta de saisir l’esprit techno-psychédélique dans son ouvrage fondateur du Nouveau Journalisme, The Electric Kool-Aid Acid Test :

« La salle est balayée par des faisceaux lumineux et des films ; cinq projecteurs de cinéma tournent simultanément et Dieu sait combien de light-machines et de générateurs d’interférences, un océan intergalactique de science-fiction éclabousse les murs, des haut-parleurs sont plantés tout autour de la salle comme des lustres incandescents, des stroboscopes explosent, des projecteurs de lumière noire sont braqués sur des objets luminescents (de la peinture fluo est à disposition pour qui veut jouer avec), des feux de carrefour clignotent en rouge et jaune à chaque entrée, et une troupe de filles bizarres en justaucorps fait le tour de la salle en bondissant et en soufflant dans des sifflets à ultrasons. »

La dernière soirée célébra la technologie avec encore plus d’enthousiasme. « Puisque l’élément commun de tous les spectacles est l’ÉLECTRICITÉ, cette soirée sera programmée en direct à partir de stimuli fournis par un BILLARD ÉLECTRIQUE, exultait le programme. Le public est invité à porter des TENUES EXTATIQUES et à amener ses propres GADGETS (des prises secteur seront fournies)16. »

Certes, ce Trips Festival dérangeait avec sa conjonction de la drogue, du rock et de la technologie – « acide et prises secteur fournis ! » Mais, de manière significative, il se révéla être une présentation quintessentielle de la fusion qui façonna l’ère de l’ordinateur individuel : la technologie, la contre-culture, l’esprit d’entreprise, les gadgets, la musique, l’art et l’ingénierie. De Stewart Brand à Steve Jobs, ces ingrédients influencèrent une vague d’innovateurs de la région de San Francisco qui étaient à leur aise à l’interface entre Silicon Valley et Haight-Ashbury. « Le Trips Festival marqua l’émergence de Stewart Brand comme entrepreneur de la contre-culture – mais dans un moule profondément technocratique », notait l’historien culturel Fred Turner17.

Un mois après le Trips Festival, en février 1966, Brand était assis sur le toit gravillonné de son domicile de North Beach, à San Francisco, et se délectait des effets de cent microgrammes de LSD. En contemplant l’horizon, il médita une pensée qu’avait exprimée Buckminster Fuller : si notre perception voit le monde comme une surface plate qui s’étend indéfiniment, plutôt qu’un monde sphérique et de dimension limitées, c’est parce que nous ne l’avons encore jamais vu depuis l’espace. Encouragé par l’acide, il se mit à réfléchir à la petitesse de la Terre et aussi à l’importance qu’il y aurait à faire partager cette vision. « Il fallait que l’idée soit diffusée, ce point d’appui fondamental du levier contre tous les maux du monde, se rappelle-t-il. Une photographie ferait l’affaire – une photo en couleur de la Terre prise de l’espace. Tout le monde verrait la Terre entière, minuscule, dérivant dans l’espace, et personne ne percevrait jamais plus les choses de la même façon18. » Il croyait que cela encouragerait la pensée à l’échelle mondiale, l’empathie pour tous les habitants de la Terre et la connectivité.

Il résolut de convaincre la NASA de prendre pareille photo. Aussi, avec la sagesse non conformiste que donne l’acide, il décida de produire des centaines de badges afin que les gens de l’ère pré-Twitter puissent répandre la bonne parole : « Pourquoi n’avons-nous pas encore vu de photos de la Terre entière ? » y lisait-on. Son plan était d’une simplicité enfantine : « J’ai préparé une pancarte d’homme-sandwich peinte en fluo, avec une petite étagère pour les badges à vendre sur le panneau de devant, j’ai pris une combinaison d’aviateur blanche, avec des bottes, et un chapeau haut de forme où j’avais piqué un cœur et une fleur en cristal, et je suis allé faire mes débuts à la Sather Gate, une des entrées de l’université de Californie à Berkeley, où je vendais mes badges pour vingt-cinq cents. » Les autorités universitaires lui rendirent le service de l’expulser du campus, ce qui suscita un article dans le San Francisco Chronicle, contribuant ainsi à faire connaître cette croisade en solitaire. Il alla porter la bonne parole dans d’autres universités d’un bout à l’autre des État-Unis, et termina à Harvard et au MIT. « Mais qui c’est, celui-là ? » demanda un doyen du MIT en regardant Brand improviser une conférence tout en vendant ses badges. « C’est mon frère », dit Peter Brand, chargé de cours au MIT19.

En novembre 1967, la NASA obtempéra. Son satellite ATS-3 prit une photo de la Terre depuis une altitude de trente-quatre mille kilomètres, qui servit de première de couverture et d’inspiration pour l’aventure suivante de Brand, le Whole Earth Catalog. Comme le titre l’impliquait, c’était (ou du moins prétendait l’être) un catalogue qui estompait habilement la distinction entre consumérisme et communautarisme. Son sous-titre, « Accès aux outils », combinait les sensibilités de la contre-culture du retour à la terre et l’objectif de l’émancipation par la technologie. Sur la première page de la première édition, Brand écrivait : « Un royaume de pouvoir intime et personnel est en train de se développer – le pouvoir pour l’individu de gérer lui-même son instruction, de trouver lui-même son inspiration, de façonner son environnement et partager son aventure avec quiconque s’y intéresse. Les outils contribuant à ce processus sont recherchés par le Whole Earth Catalog, qui en fait la promotion. » Suivait un poème de Buckminster Fuller : « Je vois Dieu dans les instruments et mécanismes au fonctionnement fiable… » La première édition comportait des articles comme La Cybernétique de Norbert Wiener et un calculateur programmable Hewlett-Packard, en compagnie de vestes en daim et de perles à collier. La prémisse sous-jacente était que l’amour de la Terre et l’amour de la technologie pouvaient coexister, que les hippies devraient faire cause commune avec les ingénieurs et que le futur serait un festival où des prises secteur seraient fournies20.

La démarche de Brand ne relevait pas de la Nouvelle Gauche. Elle n’était même pas antimatérialiste non plus, vu sa célébration des jeux et des gadgets qu’on pouvait acheter. Mais il réussit mieux que quiconque à rassembler un grand nombre des tendances culturelles de cette période, depuis les hippies défoncés au LSD jusqu’aux ingénieurs en passant par les idéalistes communautaires qui cherchaient à résister à la mainmise centralisée de la technologie. « Brand a assuré le travail de marketing pour le concept de l’ordinateur individuel à travers son Whole Earth Catalog », déclare son ami Lee Felsenstein21.

Douglas Engelbart

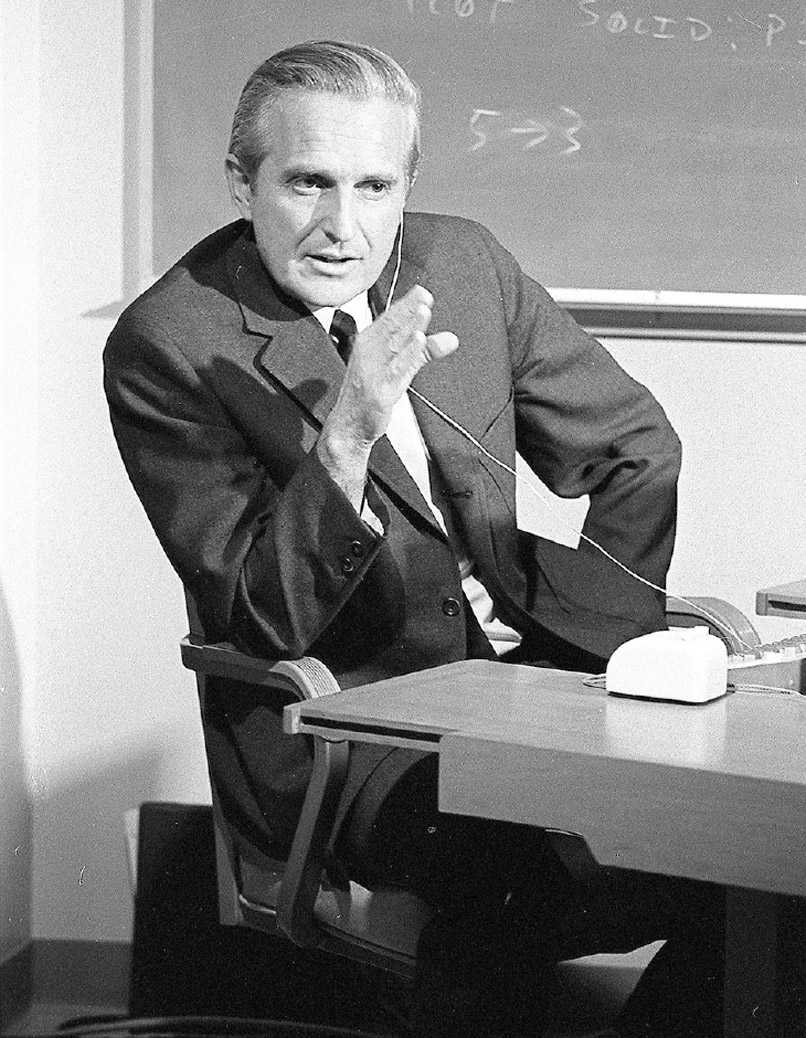

Peu après la publication de la première édition du Whole Earth Catalog, Brand participa en décembre 1968 à la production d’un événement qui était un écho insolite de sa techno-chorégraphie du Trips Festival en janvier 1966. Surnommée « la Mère de toutes les démos », cette spectaculaire présentation devint l’événement fondateur de la culture de l’ordinateur individuel, tout comme le Trips Festival l’avait été pour la culture hippie. Il se produisit parce que, tel un aimant, Brand attirait naturellement les personnalités intéressantes et s’attachait à elles. Cette fois, c’était un ingénieur, Douglas Engelbart, qui s’était choisi pour mission d’inventer des moyens par lesquels l’informatique pourrait augmenter l’intelligence humaine.

Le père d’Engelbart, ingénieur en électricité, avait un magasin à Portland, en Oregon, où il vendait et réparait des postes de radio ; son grand-père, propriétaire de barrages hydroélectriques dans le Nord-Ouest Pacifique, aimait faire visiter aux membres de la famille les gigantesques centrales et leur montrer comment fonctionnaient turbines et générateurs. Il était donc normal que le jeune Douglas développe une passion pour l’électronique. Au lycée, il avait entendu dire que la Marine avait une école plus ou moins secrète où elle formait des techniciens à une mystérieuse nouvelle technologie appelée le radar. Aussi étudia-t-il assidûment pour y être accepté, et il y réussit22.

Il eut sa grande révélation pendant son service dans la Marine. Il avait embarqué sur un bateau qui appareillait juste au sud du Bay Bridge à San Francisco, et tandis que les marins faisaient des signes d’adieu, les haut-parleurs de bord annoncèrent que le Japon avait capitulé et que la Seconde Guerre mondiale était finie. « Nous avons tous crié “Demi-tour ! On rentre et on va arroser ça !” », raconte Engelbart. Mais le vaisseau continua sur sa lancée « droit dans le brouillard et le mal de mer » jusqu’au golfe de Leyte aux Philippines23. Sur l’île de Leyte, Engelbart s’isolait chaque fois qu’il le pouvait dans une hutte au toit de chaume montée sur pilotis qui hébergeait une bibliothèque de la Croix-Rouge ; c’est là qu’il tomba sous le charme d’une réimpression abondamment illustrée dans Life de l’article de Vannevar Bush « Comme nous pouvons le penser », où il avait imaginé le memex, ce système personnel d’information24. « J’ai été carrément emballé par tout ce concept, l’idée d’aider les gens à travailler et à penser de cette manière », raconte Engelbart25.

Après son service dans la Marine, il obtint une licence en ingénierie à l’université d’État de l’Oregon, puis travailla à l’Ames Research Center, le précurseur de la NASA, à Silicon Valley. D’une timidité maladive, il s’inscrivit comme débutant avancé à un cours de danse folklorique grecque au Centre culturel polyvalent de Palo Alto afin de rencontrer une femme qu’il puisse épouser, et il y réussit. Au lendemain de ses fiançailles, tandis qu’il se rendait au travail en voiture, il ressentit une inquiétante appréhension qui allait changer sa vie : « Quand je suis arrivé au travail, je me suis rendu compte que je n’avais plus un seul but26. »

Les deux mois suivants, il s’appliqua assidûment à trouver un but respectable pour son existence : « J’ai regardé toutes les croisades auxquelles on pouvait participer, pour voir comment je pourrais me recycler. » Il fut frappé par le fait que tout effort entrepris pour changer le monde était complexe. Il songea aux gens qui essayaient de combattre la malaria ou d’augmenter la production alimentaire dans les pays pauvres et découvrit que cela débouchait sur une gamme complexe d’autres problèmes tels que la surpopulation et l’érosion des sols. Pour réussir dans n’importe quel projet ambitieux, il fallait évaluer toutes les ramifications complexes d’une action, soupeser les probabilités, partager des informations, organiser les gens, et ainsi de suite. « Et puis un jour il m’est venu brutalement à l’esprit – BOUM ! –, que la complexité était fondamentale. Et ç’a été le déclic ! Si, d’une manière ou d’une autre, on pouvait contribuer de manière significative à aider les humains à gérer la complexité et l’urgence, ce serait universellement utile27. » Pareille entreprise ne se contenterait pas de traiter un problème du monde parmi d’autres : elle donnerait aux gens les outils nécessaires pour s’attaquer à n’importe quel problème.

Engelbart décida que le meilleur moyen d’aider les gens à gérer la complexité consistait à suivre l’orientation donnée par Vannevar Bush. Il essaya d’imaginer la manière de présenter des informations graphiques sur un écran en temps réel, et sa formation d’opérateur radar lui fut très utile : « En l’espace d’une heure, j’avais l’image de quelqu’un assis devant un grand écran plein de toutes sortes de symboles, et on pouvait agir sur des tas de choses pour faire tourner l’ordinateur28. » Ce jour-là, il se proposa comme mission de trouver les moyens de permettre aux gens de décrire visuellement ce qu’ils pensaient et de les connecter à d’autres gens afin qu’ils collaborent – bref, des ordinateurs interactifs en réseau dotés d’affichages graphiques.

Mais on était en 1950, cinq ans avant la naissance de Bill Gates et de Steve Jobs. Les tout premiers ordinateurs commerciaux, tels que l’UNIVAC, n’étaient pas encore disponibles au public. Mais Engelbart accepta pleinement la vision de Vannevar Bush, à savoir qu’un jour les gens auraient leurs terminaux personnels, avec lesquels ils pourraient manipuler, stocker et partager des informations. Cette conception généreuse avait besoin d’un nom convenablement grandiose, et Engelbart en trouva un : intelligence augmentée. Afin de servir comme éclaireur dans cette croisade, il s’inscrivit à Berkeley en informatique et obtint son doctorat en 1955.

Engelbart était l’un de ces individus capables de projeter l’intensité de leur pensée en parlant d’une voix étrangement calme et monocorde. « Quand il sourit, son visage est mélancolique et juvénile, mais dès que l’énergie de sa progression est stoppée et qu’il se tait pour réfléchir, ses yeux bleu pâle semblent exprimer la tristesse ou la solitude, raconte un de ses amis intimes. Sa voix, lorsqu’il vous salue, est faible et douce, comme changée après avoir parcouru une grande distance. Il est à la fois timide et chaleureux, aimable et obstiné29. »

Pour dire les choses franchement, Engelbart donnait parfois l’impression qu’il n’était pas né sur cette planète, ce qui ne l’aidait pas à obtenir un financement pour son projet. Il fut finalement recruté en 1957 pour travailler sur les systèmes magnétiques de stockage de données au Stanford Research Institute (SRI), établissement non lucratif autonome créé par l’université en 1946. L’intelligence artificielle était en vedette au SRI, et plus particulièrement la création d’un système qui imiterait les réseaux de neurones du cerveau humain.

Mais cette quête de l’intelligence artificielle ne passionnait pas Engelbart, qui ne perdait jamais de vue sa mission : augmenter l’intelligence humaine en créant des machines comme le memex de Vannevar Bush qui puissent travailler étroitement avec les humains et les aider à organiser leurs informations. Cet objectif, dirait-il plus tard, était né de son respect envers l’esprit humain, cette « ingénieuse invention ». Au lieu d’essayer de le reproduire dans une machine, Engelbart se concentra sur la manière dont « l’ordinateur pourrait interagir avec les différentes aptitudes que nous possédons déjà30 ».

Il retravailla des années durant son projet d’article décrivant sa vision, jusqu’à ce qu’il atteigne quarante-cinq mille mots, le calibrage d’un petit livre. Il le publia en octobre 1962 sous la forme d’un manifeste intitulé « Augmenter l’intellect humain ». Il commençait par expliquer qu’il ne cherchait pas à remplacer la pensée humaine par l’intelligence artificielle. Au lieu de quoi il soutenait que les talents intuitifs de l’esprit humain devraient se combiner avec les capacités de traitement de la machine pour produire « un domaine intégré où les intuitions, les approximations, les valeurs immatérielles et la “perception humaine de la situation” coexistent utilement avec de puissants concepts, une terminologie et une notation unifiées, des méthodes élaborées et des aides électroniques performantes. » Avec des détails minutieux, il donnait de nombreux exemples de la manière dont fonctionnerait cette symbiose entre l’humain et l’ordinateur, notamment celui d’un architecte utilisant un ordinateur pour concevoir un immeuble et un cadre supérieur qui assemble des informations pour produire un rapport illustré31.

Tandis qu’il travaillait son texte, Engelbart écrivit une lettre d’admirateur à Vannevar Bush, et il consacra toute une section de l’article à une description du memex32. Douze ans après que Bush eut écrit « Comme nous pouvons le penser », il y avait toujours un aspect radical dans son idée voulant qu’humains et ordinateurs interagissent en temps réel au travers d’interfaces simples comprenant des écrans graphiques, des curseurs et des dispositifs de saisie. Engelbart souligna que son système à lui ne serait pas uniquement pour les maths : « Toute personne qui pense avec des concepts symbolisés (que ce soit sous la forme de la langue anglaise, de pictogrammes, de la logique formelle ou des mathématiques) devrait en tirer un profit significatif. » Ada Lovelace aurait été enthousiasmée.

Le traité d’Engelbart parut le mois où Licklider, qui avait exploré les mêmes concepts deux ans plus tôt dans son article sur « La symbiose homme-ordinateur », prit la direction de l’IPTO, le Bureau des techniques de traitement de l’information de l’ARPA. Accorder des subventions fédérales à des projets prometteurs faisait partie des attributions de son nouveau poste. Engelbart se mit sur les rangs. « J’étais devant la porte avec ce rapport de 1962 et une proposition, raconte-t-il. Je me suis dit, “Tout de même, avec tous les trucs qu’il dit vouloir faire, comment pourrait-il me dire non33 ?” » Il ne le pouvait pas, en effet, et Engelbart eut donc une subvention de l’ARPA. Bob Taylor, qui était encore à la NASA, lui donna aussi des fonds. C’est ainsi qu’il put créer son propre centre de recherche au SRI. Ce fut un nouvel exemple de la manière dont les subventions gouvernementales accordées à la recherche spéculative finiraient à être remboursées au centuple par les applications pratiques.

La souris et le NLS

La subvention de la NASA accordée par Bob Taylor était censée s’appliquer à un projet autonome ; Engelbart décida de s’en servir pour trouver le moyen de permettre aux humains d’interagir facilement avec des machines34. « Cherchons donc du côté des dispositifs de sélection à l’écran », suggéra-t-il à son collègue Bill English35. Son objectif était de trouver le moyen le plus simple qu’aurait l’utilisateur de montrer quelque chose sur l’écran et de le sélectionner. Des dizaines de solutions concurrentes pour déplacer un curseur sur l’écran étaient alors testées par les chercheurs : crayons optiques, joysticks, boules suiveuses, pavés sensibles, tablettes avec stylets ; il y avait même un système que l’utilisateur devait contrôler avec les genoux. Engelbart et English les testèrent tous. « Nous avons chronométré le temps qu’il fallait à chaque utilisateur pour amener le curseur sur l’objet », précise Engelbart36. Les crayons optiques semblaient être les plus simples, par exemple, mais ils exigeaient de l’utilisateur qu’il les prenne et les repose à chaque fois, ce qui était fatigant.

Ils firent un tableau des avantages et inconvénients de chaque dispositif, ce qui aida Engelbart à imaginer des périphériques qui n’avaient pas encore été conçus : « Tout comme les règles de la table périodique ont conduit à la découverte de certains éléments précédemment inconnus, ce tableau a, en dernière analyse, défini les caractéristiques souhaitables d’un dispositif qui n’existait pas encore. » Un jour de 1961, il participait à un colloque et se laissa entraîner dans une rêverie. Il se rappela un dispositif mécanique qui l’avait fasciné quand il était au lycée – un planimètre, qui calculait l’aire d’une surface quand on le faisait rouler pour en suivre les contours. Il utilisait deux roues perpendiculaires, l’une horizontale et l’autre verticale, pour totaliser la distance parcourue dans les deux directions : « Rien qu’en pensant à ces deux roues, j’ai trouvé rapidement le reste, c’était très simple et j’ai fait un croquis37. » Dans son carnet, il montrait comment le dispositif pourrait rouler sur un bureau tandis que ses deux roues enregistreraient des tensions plus élevées ou plus faibles à chaque changement de direction. La valeur de cette tension pourrait être transmise via un cordon à l’écran de l’ordinateur pour déplacer un curseur de haut en bas et de droite à gauche.

Le résultat, à la fois simple et profond, était l’expression physique classique de l’idéal de l’augmentation et des impératifs du passage à la pratique. Il utilisait le talent humain de la coordination cerveau-main-œil (chose que les robots ne savent pas bien faire) pour fournir une interface naturelle avec un ordinateur. Au lieu d’agir indépendamment l’un de l’autre, humains et machines agiraient en harmonie.

Engelbart donna son croquis à Bill English, qui sculpta un morceau d’acajou pour faire le premier prototype. Quand ils le testèrent sur leur groupe témoin d’usagers potentiels, il fut plus performant que n’importe quel autre dispositif. Au début, le cordon était à l’avant, mais ils ne se rendirent rapidement compte que le système fonctionnait mieux si le cordon sortait de la partie postérieure, comme une queue. Ils appelèrent ce dispositif une « souris ».

La plupart des authentiques génies (Kepler, Newton, Einstein et même Steve Jobs, pour ne citer qu’eux) ont l’instinct de la simplicité. Mais pas Engelbart. Souhaitant introduire un maximum de fonctions dans tous les systèmes qu’il construisait, il voulait que la souris ait de nombreux boutons, jusqu’à dix, peut-être. Il fut déçu quand le test détermina que le nombre optimal de boutons que devrait avoir la souris était de trois. En fait, même dans cette configuration il y avait au moins un bouton de trop, ou peut-être, comme le soutiendrait plus tard le maniaque de la simplicité Steve Jobs, deux boutons de trop.

Au cours des six années suivantes, qui culminèrent en 1968, Engelbart conçut un système d’augmentation complet qu’il appela oNLine System ou NLS. En plus de la souris, il comportait beaucoup d’autres avancées qui conduiraient à la révolution de l’ordinateur individuel : des graphiques à l’écran, le multifenêtrage, l’édition numérique, des journaux de bord préfigurant les blogs, des collaborations de type wiki, le partage de documents, le courrier électronique, la messagerie instantanée, les liens hypertexte, la vidéoconférence à la Skype et le formatage des documents. L’un de ses protégés technoperformants, Alan Kay, qui ferait plus tard avancer ces idées au Xerox PARC, disait d’Engelbart : « Je ne sais pas ce que fera Silicon Valley quand elle aura épuisé les idées de Doug38. »

La mère de toutes les démos

Engelbart était plus branché sur les danses folkloriques grecques que sur les Trips Festivals, mais il avait connu Stewart Brand quand ils avaient fait leurs expériences avec le LSD dans le même laboratoire. Les entreprises successives créées par Brand, y compris le Whole Earth Catalog, étaient basées à quelques blocs seulement de l’Augmentation Research Center d’Engelbart. Aussi était-ce naturel qu’ils s’associent pour une démonstration du oNLine System d’Engelbart en décembre 1968. Grâce aux talents instinctifs d’impresario de Brand, cette présentation, qu’on appellerait plus tard la « Mère de toutes les démos », devint un grand spectacle multimédias, une sorte d’Electric Kool-Aid Acid Test au silicium. L’événement s’avéra être la fusion ultime des cultures hippie et hacker, et n’a jamais été surpassé, même par les lancements de produits Apple, en tant que démonstration technologique la plus éblouissante et la plus influente de l’ère numérique39.

L’année avait été agitée. En 1968, l’offensive du Têt retourna l’opinion américaine contre la guerre au Vietnam, Robert Kennedy et Martin Luther King furent assassinés, et le président Lyndon Johnson annonça qu’il ne se représenterait pas. Des manifestations pacifistes conduisirent à la fermeture d’universités prestigieuses et perturbèrent la Convention démocrate nationale à Chicago. Les Soviétiques écrasèrent le Printemps de Prague, Richard Nixon fut élu président et Apollo 8 fut mis en orbite autour de la Lune. C’est aussi en cette année-là qu’Intel fut fondé et que Stewart Brand publia le premier Whole Earth Catalog.

La première souris d’Engelbart.

Stewart Brand (au centre) supervisant la Mère de toutes les démos en 1968.

La démonstration d’Engelbart dura quatre-vingt-dix minutes et eut lieu le 9 décembre lors d’un congrès de l’industrie informatique à San Francisco devant une foule de près d’un millier de personnes obligées de rester debout. Portant une chemise blanche à manches courtes et une mince cravate sombre, il était assis à une élégante station de travail de la ligne « Action Office » de chez Herman Miller. L’affichage de son terminal était projeté sur un écran de six mètres de diagonale derrière lui. « J’espère que vous ne serez pas désorientés par cet arrangement plutôt inhabituel », commença-t-il. Il portait un micro-casque comme aurait pu en avoir un pilote de chasse et parlait sur un ton monocorde, évoquant une voix synthétisée qui essaierait d’imiter le narrateur d’un vieux film d’actualités. Howard Rheingold, gourou et chroniqueur de la cyberculture, dirait plus tard qu’Engelbart ressemblait « au Chuck Yeager du cosmos informatique, qui met calmement à l’épreuve le nouveau matériel et en rend compte à son auditoire terrestre stupéfait calmement et sans élever la voix40 ».

« Si dans votre bureau, psalmodiait Engelbart, vous, en tant que travailleur intellectuel, aviez à votre disposition un affichage informatique appuyé par un ordinateur fonctionnant pour vous toute la journée et réagissant instantanément à toutes vos actions, quelle valeur ajoutée pourriez-vous en tirer ? » Il promit que la combinaison de technologies dont il allait faire la démonstration serait « très intéressante », en ajoutant à mi-voix « je crois ».

Une caméra montée sur son terminal fournissait une image vidéo de son visage, tandis qu’une autre caméra placée au-dessus de lui montrait ses mains contrôlant la souris et le clavier. Bill English, le sculpteur de la souris, était assis au fond de l’auditorium comme s’il était un producteur d’actualités télévisées dans sa régie choisissant les images à mélanger, à juxtaposer et à projeter sur le grand écran.

Stewart Brand, lui, se trouvait à cinquante kilomètres au sud, dans le laboratoire d’Engelbart près de Stanford, occupé à générer des images informatiques et à opérer des caméras. Deux lignes à micro-ondes de location et une liaison téléphonique transmettaient au laboratoire les gestes d’Engelbart – chaque clic de la souris et chaque pression d’une touche au clavier –, puis renvoyaient des images et des informations à l’auditorium. Le public incrédule regardait Engelbart collaborer avec des collègues éloignés pour créer un document ; diverses personnes éditaient le texte, ajoutaient des graphismes, changeaient la maquette, construisaient une carte et incrustaient des éléments audio et vidéo en temps réel. Ils arrivaient même à créer ensemble des liens hypertexte. Bref, Engelbart démontra en 1968 presque tout ce qu’un ordinateur relié au réseau peut faire aujourd’hui. Les dieux de la démonstration étaient avec lui, et, à sa grande stupéfaction, il n’y eut pas de pannes. La foule l’acclama debout. Quelques spectateurs se précipitèrent même vers la scène comme s’il était une star du rock, ce qu’il était à certains égards41.

Au bout du couloir, une séance concurrente était présentée par Lester Earnest, qui avait cofondé avec le transfuge du MIT John McCarthy le Laboratoire d’intelligence artificielle de Stanford (ou SAIL pour Stanford Artificial Intelligence Laboratory). Comme le relate John Markoff dans Ce que disait le Loir, ils proposaient un film sur un robot qui agissait comme s’il pouvait voir et entendre. Les deux démonstrations présentaient clairement le contraste entre l’objectif de l’intelligence artificielle et celui de l’intelligence augmentée. Cette dernière avait semblé quelque peu bizarre lorsque Engelbart avait commencé à travailler dessus, mais quand il en exposa tous les éléments dans sa « démo » de décembre 1968 – un ordinateur individuel avec lequel les humains pouvaient facilement interagir en temps réel –, il fit de l’ombre au robot. La manchette de l’article rendant compte du congrès dans le San Francisco Chronicle du lendemain était « L’Univers fantastique de l’ordinateur de demain ». Il y était question du oNLine System d’Engelbart, et non du robot42.

Comme s’il voulait sceller le mariage entre la contre-culture et la cyberculture, Brand invita Ken Kesey au laboratoire d’Engelbart pour qu’il essaie le oNLine System. Kesey, désormais célèbre après l’Electric Kool-Aid Acid Test de Tom Wolfe, eut droit à une présentation détaillée des possibilités du NLS : couper, coller, extraire des données, et créer de manière collaborative des livres et d’autres documents. Il fut impressionné : « C’est ce qui viendra après l’acide », conclut-il43.

Alan Kay

Alan Kay se démena pour s’assurer qu’il ne raterait pas Engelbart et sa Mère de toutes les démos. Avec trente-neuf de fièvre et une angine à streptocoques, il réussit tout de même à se traîner jusqu’à l’avion en Utah, où il était étudiant de licence : « J’étais malade, j’avais des frissons et je pouvais à peine marcher, mais j’étais déterminé à y aller44. » Il avait déjà remarqué et adopté les idées d’Engelbart, mais le côté spectaculaire de la démonstration l’ébranla comme une sonnerie de trompettes : « Pour moi, il était comme Moïse ouvrant la mer Rouge. Il nous a montré une terre promise qu’il fallait trouver, et les mers et les fleuves qu’il nous faudrait franchir pour y arriver45. »

Comme Moïse, Engelbart ne parviendrait pas en réalité à cette terre promise. À sa place, ce serait Alan Kay et une joyeuse bande de collègues au centre de recherche d’une société de photocopieurs qui seraient à l’avant-garde pour introduire les idées de Licklider et d’Engelbart dans le paradis de l’informatique individuelle.

Kay avait appris à aimer à la fois les sciences et les humanités dans son enfance au Massachusetts, où il était né en 1940. Son père était un physiologiste qui concevait des bras et des jambes artificiels. C’est pendant de longues promenades avec lui que le jeune Alan Kay développa son amour de la science. Mais il se passionna aussi pour la musique. Sa mère était peintre et musicienne, tout comme le grand-père maternel d’Alan, Clifton Johnson, un illustrateur et auteur de renom qui tenait les orgues à l’église locale. « Puisque mon père était un scientifique et ma mère une artiste, l’atmosphère de mes premières années était pleine de toutes sortes d’idées et de manières de les exprimer. Je ne faisais pas de distinction entre l’art et la science et je n’en fais toujours pas46. »

À dix-sept ans, il partit dans un camp de vacances pour musiciens, où il joua de la guitare dans l’orchestre de jazz. En outre, comme son grand-père, il adorait les orgues, et il finit par aider un facteur d’orgues à en construire un dans le style baroque espagnol pour un séminaire luthérien. C’était un élève perspicace et cultivé, qui avait souvent des ennuis à l’école, en général pour insubordination, trait fréquent chez de nombreux innovateurs technologiques. Il faillit se faire exclure, mais il brilla aussi dans le jeu radiophonique national Quiz Kids.

Alan Kay s’inscrivit en maths et en biologie à Bethany College en Virginie-Occidentale, mais en fut exclu au printemps de sa première année universitaire après « des absences répétées et non excusées ». Un temps, il s’attarda à Denver, où l’un de ses amis était employé chez United Airlines pour s’occuper du système de réservation informatique de la compagnie. Il fut frappé par le fait que les ordinateurs semblaient augmenter plutôt que réduire la charge de travail répétitif imposée aux humains.

Confronté à la conscription obligatoire, il s’engagea dans l’armée de l’air, où ses excellents résultats dans l’un des tests d’aptitude l’orientèrent vers une formation de programmeur informatique. Il travailla sur l’IBM 1401, premier ordinateur commercialisé à grande échelle pour les PME : « C’était au temps où la programmation était une profession de peu de prestige et où la plupart des programmeurs étaient des femmes. Elles assuraient vraiment. Mon boss était une femme47. » Après son service militaire, il s’inscrivit à l’université du Colorado, où il s’adonna à toutes ses passions : il étudia la biologie, les mathématiques, la musique et le théâtre tout en programmant des superordinateurs au Centre national de recherche atmosphérique.

Il partit terminer ses études à l’université de l’Utah, où il bénéficia de « la plus grande chance de ma vie » : le pionnier de l’informatique David Evans était en train d’y élaborer le meilleur programme graphique des États-Unis. Le jour où Kay arriva en automne 1966, Evans lui remit un document pris dans une pile sur son bureau et lui dit de le lire. C’était la thèse de doctorat présentée au MIT par Ivan Sutherland, qui enseignait alors à Harvard, mais allait bientôt rejoindre l’université de l’Utah. Rédigée sous la direction du théoricien de l’information Claude Shannon, elle était intitulée « Sketchpad : un système de communication graphique homme-machine48 ».

Sketchpad (« carnet de croquis ») était un programme informatique qui inaugurait l’usage d’une interface graphique affichant des icônes et des images sur l’écran, comme les ordinateurs actuels. Ces graphismes, créés et manipulés avec un crayon optique, étaient pour les humains une manière nouvelle et séduisante d’interagir avec les ordinateurs. « Le système Sketchpad permet à un homme et à un ordinateur de converser rapidement au moyen de dessins en mode trait », écrivait Sutherland. La révélation que l’art et la technologie pouvaient se combiner pour créer une interface informatique agréable sollicita l’enthousiasme juvénile de Kay qui tenait à ce que l’avenir soit ludique. Les idées de Sutherland, disait-il, permettaient « d’entrevoir le paradis » et « imprimèrent » en lui une passion pour la création d’ordinateurs personnels conviviaux49.

Il prit contact pour la première fois avec Engelbart au début de 1967, quelques mois après avoir été séduit par les idées de Sutherland et son Sketchpad. Engelbart faisait une tournée des universités, exposant dans ses conférences les idées qu’il finirait par mettre en valeur dans sa Mère de toutes les démos ; il se déplaçait avec un gros projecteur de cinéma Bell & Howell pour montrer un film décrivant son oNLine System. « Le film comportait des arrêts sur image et des séquences au ralenti et en accéléré, avec des inversions du sens de défilement, raconte Kay. [Doug] disait, “Voilà le curseur ! Regardez bien ce qu’il va faire ensuite50 !” »

Un grand bouillonnement agitait le domaine du graphisme et des interfaces utilisateur naturelles, et Kay absorba des idées issues de nombreuses sources. Il assista à une conférence de Marvin Minsky, du MIT, sur l’intelligence artificielle, et la manière sinistre dont l’école étouffait la créativité des jeunes élèves en ne leur enseignant pas comment traiter la complexité d’une manière imaginative. « Il a produit une diatribe géniale contre les méthodes scolaires traditionnelles », raconte Kay51. Il rencontra ensuite le collègue de Minsky, Seymour Papert, qui avait créé un langage de programmation appelé LOGO, assez simple pour qu’un élève de primaire puisse s’en servir. Parmi ses nombreuses possibilités ludiques, il y avait une procédure permettant aux jeunes utilisateurs d’employer des instructions simples pour contrôler une tortue robot qui se déplaçait dans la salle de classe. Après avoir entendu Papert, Kay commença à dessiner des croquis de ce à quoi pourrait ressembler un ordinateur individuel convivial pour un enfant.

Lors d’un congrès à l’université de l’Illinois, Kay vit un affichage rudimentaire à écran plat en verre mince rempli de néon. En additionnant cela dans son esprit avec les démonstrations du NLS d’Engelbart et en estimant grossièrement les effets de la loi de Moore, il se rendit compte que des affichages graphiques avec des fenêtres, des icônes, des liens hypertexte et un curseur contrôlé par une souris pourraient être incorporés à des ordinateurs de taille réduite dans une dizaine d’années. « J’ai presque été effrayé par les implications, raconte-t-il avec sa propension à dramatiser ses récits. Ce devait être le genre de déstabilisation que les gens éprouvèrent après avoir lu Copernic quand ils regardèrent pour la première fois un Ciel différent depuis une Terre différente. »

Kay voyait l’avenir avec une grande précision, et il devint impatient de l’inventer : « Il y aurait des millions de machines individuelles et d’utilisateurs, échappant pour la plupart au contrôle institutionnel direct. » Ce qui exigerait la création de petits ordinateurs individuels à affichage graphique assez simples pour être utilisés par des enfants et assez bon marché pour que tout le monde puisse en posséder un. « Tout cela a convergé pour former l’image de ce que devrait vraiment être un ordinateur individuel. »

Dans sa thèse de doctorat, il en décrivit certains traits, au premier chef la simplicité (« On doit pouvoir apprendre à s’en servir chez soi. ») et la convivialité (« L’amabilité devrait être incorporée. »). Il concevait un ordinateur comme s’il était autant humaniste qu’ingénieur. Il s’inspira d’un imprimeur italien du début du xvie siècle, Aldus Manutius, qui avait compris que les livres personnels auraient besoin de tenir dans les sacoches de selle, et produisit ainsi les premiers livres du format désormais universel. De même, Kay reconnaissait que l’ordinateur individuel idéal ne devrait pas être plus grand qu’un cahier d’écolier. « La marche à suivre était évidente. J’ai fait une maquette en carton pour voir à quoi il ressemblerait et quelle impression on aurait en le manipulant52. »

Kay s’était inspiré de ce qu’Engelbart essayait de faire dans son Augmentation Research Center. Mais au lieu de travailler chez Engelbart, il rejoignit le SAIL, le Laboratoire d’intelligence artificielle de Stanford dirigé par le professeur John McCarthy. Le mariage était mal assorti. Comme McCarthy se concentrait sur l’intelligence artificielle et non sur la manière d’augmenter l’intelligence humaine, il ne s’intéressait guère à des « ordinateurs individuels ». Au lieu de quoi il croyait à de gros systèmes informatiques qui seraient utilisés en temps partagé.

Dans un article qu’il publia en interne en 1970, juste après l’entrée de Kay au SAIL, McCarthy décrivit sa vision de systèmes à temps partagé utilisant des terminaux dotés eux-mêmes d’une puissance de traitement ou d’une mémoire limitées : « Ce terminal est connecté en temps partagé par le système téléphonique à un ordinateur qui a accès à des dossiers contenant tous les livres, revues, journaux, catalogues, horaires d’avion. Via ce terminal, l’utilisateur peut obtenir toutes les informations dont il a besoin, acheter et vendre ; il pourrait communiquer avec des personnes et des institutions, et traiter utilement des informations par d’autres méthodes53. »

McCarthy prévoyait que cela pourrait conduire à la prolifération de nouvelles sources d’informations qui concurrenceraient les médias traditionnels, bien qu’il pense, à tort, que ceux-ci seraient financés par abonnement plutôt que par la publicité : « Puisque le coût du maintien d’un fichier de données dans l’ordinateur et de sa mise à la disposition du public sera modéré, même un lycéen pourrait concurrencer le New Yorker s’il savait assez bien écrire et si le bouche à oreille et les comptes rendus des chroniqueurs le signalaient à l’attention du grand public. » Il prédisait aussi le contenu produit de manière collaborative externalisée (crowdsourcing) : un utilisateur serait en mesure de « dire au système si le remède anti-calvitie de l’an dernier avait marché ou non et d’obtenir un résumé des opinions de ceux qui avaient pris la peine d’enregistrer leur avis sur le remède qu’il envisage d’essayer maintenant ». McCarthy avait une conception idéaliste de ce qui se révélerait être une blogosphère féroce : « La controverse publique peut être menée d’une manière plus efficace qu’à présent. Si je lis quelque chose qui me paraît controversé, je peux demander au système si quelqu’un a déposé une réponse. Ceci, couplé à la possibilité qu’a son auteur de réviser sa déclaration initiale, amènera les gens à converger plus rapidement sur les opinions examinées. »

Les prédictions de John McCarthy étaient visionnaires, mais elles différaient sur un point important de la vision d’Alan Kay – et du monde connecté que nous avons aujourd’hui. Elles ne se fondaient pas sur des ordinateurs individuels dotés chacun d’une mémoire et d’une puissance de traitement autonomes. Au lieu de quoi McCarthy croyait que les gens auraient des terminaux passifs et peu onéreux connectés à de puissants ordinateurs éloignés. Même après que les clubs de bricoleurs eurent commencé à plébisciter les ordinateurs individuels, McCarthy faisait la promotion d’un projet de « Club du terminal domestique » qui louerait aux particuliers pour soixante-quinze dollars par mois des terminaux simples du type téléscripteur leur permettant d’utiliser en temps partagé un gros système informatique éloigné54.

Alan Kay imaginait au contraire que de petits ordinateurs performants, chacun doté de sa propre mémoire et disposant d’une puissance de traitement autonome, deviendraient des outils personnels au service de la créativité individuelle. Il rêvait d’enfants se promenant dans les bois et utilisant leurs ordinateurs sous les arbres exactement comme ils utiliseraient des crayons de couleur et du papier. Alors, au bout de trois ans de labeur au SAIL parmi les évangélistes du temps partagé, Kay accepta en 1971 la proposition de rejoindre un centre de recherche du secteur privé à trois kilomètres de là, qui attirait les jeunes innovateurs voulant faire des ordinateurs qui soient individuels, conviviaux et adaptés aux besoins de chacun. McCarthy rejetterait plus tard ces objectifs comme des « hérésies Xerox55 », mais ce sont eux qui finiraient par indiquer la direction menant à l’ère des ordinateurs individuels.

Le Xerox PARC

En 1970, la Xerox Corporation marcha sur les traces de Bell en lançant un laboratoire dédié à la recherche pure. Afin qu’il ne soit pas contaminé par l’esprit bureaucratique de la société-mère ou par les exigences quotidiennes du commerce, il fut installé dans le parc industriel de Stanford, à presque cinq mille kilomètres du siège de la société à Rochester, dans l’État de New York56.

Parmi les gens recrutés pour diriger le Palo Alto Research Center de Xerox, abrégé en Xerox PARC, se trouvait Bob Taylor, qui avait récemment quitté l’IPTO, le Bureau des techniques de traitement de l’information de l’ARPA, après avoir contribué à édifier ARPANET. Grâce à ses visites aux centres de recherche subventionnés par l’ARPA et aux colloques qu’il organisait pour les étudiants de troisième cycle les plus brillants, il avait développé une sorte de radar pour le talent. « Pendant cette période, Taylor avait travaillé avec beaucoup des meilleurs groupes de recherche en informatique et en avait subventionné beaucoup, raconte Chuck Thacker, l’une des recrues de Taylor. C’est pourquoi il était très bien placé pour attirer un personnel de la plus haute qualité57. »

Taylor possédait une autre facette de son aptitude à diriger, qu’il avait affinée dans ses rencontres avec les chercheurs de l’ARPA et les étudiants en troisième cycle : il était capable de provoquer une « abrasion créative » dans laquelle un groupe de gens peuvent se contester les uns les autres voire tenter d’éviscérer mutuellement leurs idées, mais sont alors tenus de pouvoir exprimer le point de vue de l’autre camp. Ce que faisait Taylor dans ce qu’il appelait les réunions du « Croupier » (allusion aux joueurs qui essaient de battre le croupier au black-jack), dans lesquelles une personne devait présenter une idée tandis que les autres se lançaient dans une critique (habituellement) constructive. Taylor n’était pas lui-même un de ces magiciens de la technologie, mais il savait comment amener un groupe d’entre eux à aiguiser leurs sabres dans des duels amicaux58. Son talent de maître de cérémonie lui permettait de secouer, de cajoler, de caresser dans le sens du poil les génies capricieux et même de leur remonter le moral afin de les amener à collaborer. Il savait bien mieux soigner les egos des gens qui travaillaient sous lui que faire plaisir à ses patrons, mais c’était là son charme – surtout pour qui n’était pas un de ses patrons.

L’une des premières recrues de Taylor était Alan Kay, qu’il connaissait pour l’avoir vu aux colloques de l’ARPA. « J’ai rencontré Alan quand il était doctorant à l’université de l’Utah, et il m’a beaucoup plu », raconte Taylor59. Toutefois, il n’engagea pas Kay pour son propre laboratoire au PARC, mais le recommanda pour un autre groupe de l’établissement. C’était sa manière d’ensemencer le PARC avec des gens qui l’avaient impressionné.

Quand il se présenta au PARC pour l’entretien d’embauche, on demanda à Kay ce que devrait être, d’après lui, sa grande réussite. « Un ordinateur individuel », répondit-il. Quand on lui demanda ce que c’était, il prit un portfolio de la taille d’un cahier d’écolier, en rabattit la couverture et dit : « Ça, ce sera un écran plat. Il y aura un clavier ici en bas, et assez de puissance de traitement pour stocker votre courrier, vos fichiers, votre discothèque, vos œuvres d’art et vos livres. Le tout dans un bloc à peu près de cette taille et pesant environ un kilo. Voilà de quoi je parle. » L’interrogateur se gratta la tête et marmonna : « Ouais, d’accord. » Mais Kay fut engagé.

Avec ses yeux scintillants et sa moustache vivace, Kay finit par passer pour un perturbateur, ce qu’il était. Il prit un malin plaisir à pousser les cadres d’une société fabriquant des photocopieurs à créer un ordinateur convivial et de taille réduite pour les enfants. Le directeur de la planification de Xerox, Don Pendery, un austère natif de la Nouvelle-Angleterre, incarnait ce que le professeur de Harvard Clay Christensen avait baptisé le dilemme de l’innovateur : il voyait l’avenir rempli de créatures ténébreuses qui menaçaient de grignoter le fonds de commerce de Xerox, la photocopie. Il demandait sans cesse à Alan Kay et à d’autres une évaluation des « tendances » qui prédiraient ce que l’avenir réservait à sa société. Pendant une séance quelque peu délirante, Kay, dont les pensées semblaient souvent taillées sur mesure pour aller directement de sa bouche à un dictionnaire des citations, riposta par une phrase qui allait devenir le credo du PARC : « Le meilleur moyen de prédire l’avenir est de l’inventer60. »

Pour son article commandé par Rolling Stone en 1972 sur la culture technique émergente à Silicon Valley, Stewart Brand visita le Xerox PARC, ce qui causa une certaine agitation au siège de la société sur la côte Est lorsque l’article parut. Avec une délectation littéraire, il y décrivait comment la recherche au PARC « s’était éloignée de l’énormité et du centralisme pour aller vers la réduction de la taille et la personnalisation, vers l’octroi d’un maximum de puissance de traitement à tous les individus qui en ont besoin ». Au nombre des gens qu’il avait interrogés se trouvait Alan Kay, qui déclarait : « Les gens ici sont habitués à manipuler la foudre à deux mains. » À cause de personnages comme Kay, le PARC avait acquis une sensibilité ludique à l’instar du Tech Model Railroad Club du MIT. « C’est un lieu où l’on peut encore être un artisan », dit-il à Brand61.

Se rendant compte qu’il lui fallait un nom facile à retenir pour le petit ordinateur individuel qu’il voulait construire, Kay l’appela le Dynabook. Il trouva aussi un nom original pour le logiciel de son système d’exploitation : Smalltalk (« bavardage »). Ce nom était conçu pour rassurer l’utilisateur moyen et ne pas susciter des attentes chez les ingénieurs purs et durs : « J’ai pensé que Smalltalk était une marque tellement innocente que si jamais le logiciel faisait quoi que soit de bien les gens seraient agréablement surpris. »

Il tenait à ce que ses Dynabook coûtent moins de cinq cents dollars « pour que nous puissions les fournir gratuitement aux écoles ». Il fallait aussi que l’ordinateur soit petit et personnel, de façon à ce qu’« un gosse puisse l’emporter avec lui partout où il va se cacher », avec un langage de programmation qui soit convivial : « Les choses simples devraient être simples, les choses complexes devraient être possibles62. »

Kay rédigea une description du Dynabook, intitulée « Un ordinateur individuel pour les enfants de tous âges », qui était une proposition de produit mais surtout un manifeste. Kay commençait par citer l’intuition fondatrice d’Ada Lovelace illustrant la manière dont l’ordinateur pourrait être utilisé pour des tâches créatives : « La machine analytique tisse des motifs algébriques tout comme le métier Jacquard tisse des fleurs et des feuilles. » En décrivant comment les enfants (de tous âges) utiliseraient un Dynabook, Kay montrait qu’il était dans le camp de ceux qui considéraient les ordinateurs principalement comme des outils de la créativité individuelle au lieu de terminaux en réseaux pour la collaboration : « Bien que [le Dynabook] puisse être utilisé pour communiquer avec autrui via les futurs “utilitaires de la connaissance” tels qu’une “bibliothèque” scolaire, nous estimons qu’une part importante de son utilisation impliquera la communication réflexive de son possesseur avec lui-même via ce média personnel, tout comme on utilise actuellement papier et carnets. »

Le Dynabook, poursuivait Kay, ne devrait pas être plus grand qu’un cahier d’écolier ni peser plus de deux kilos. « Son propriétaire pourra gérer et éditer ses fichiers de textes et de programmes quand il le voudra et où il le voudra. Devons-nous ajouter qu’il faut qu’on puisse l’utiliser dans les bois ? » Autrement dit, ce n’était pas un simple terminal passif conçu pour être connecté en réseau et en temps partagé à un gros ordinateur central. Kay envisageait toutefois la jonction entre les ordinateurs individuels et les réseaux numériques : « La combinaison de ce dispositif “universellement portatif” et d’un service d’information global tel que le réseau de l’ARPA ou la télévision par câble interactive fera entrer dans nos foyers les bibliothèques et les écoles (sans parler des magasins et des panneaux d’affichage)63. » C’était une vision séduisante de l’avenir, mais elle mettrait deux décennies à se réaliser.

Afin de promouvoir sa croisade pour le Dynabook, Kay rassembla autour de lui une petite équipe et conçut une mission qui était romantique, fédérative et vague : « Je n’ai recruté que des gens dont les yeux brillaient quand ils entendaient parler d’un ordinateur hypothétique format cahier d’écolier. On passait pas mal de temps pendant la journée à l’extérieur du PARC, à jouer au tennis, faire du vélo, boire de la bière, manger chinois et à parler constamment du Dynabook, qui avait le potentiel d’amplifier les capacités humaines et d’apporter de nouveaux modes de pensée à une civilisation chancelante qui en avait désespérément besoin64. »

Dans un premier pas vers la réalisation du Dynabook, Kay proposa une machine « transitoire ». Elle serait à peu près du volume d’un bagage à main et aurait un petit écran à affichage graphique. En mai 1972, il tenta de persuader ses supérieurs de la division matériel du Xerox PARC d’en fabriquer une trentaine afin de les tester dans des salles de classe et voir si les élèves pouvaient accomplir dessus des tâches de programmation élémentaires. « L’utilité d’un gadget personnel comme lecteur-éditeur de texte à emporter chez soi et comme terminal intelligent est assez évidente, dit-il aux ingénieurs et aux gestionnaires assis dans des fauteuils poires. Maintenant, il faut fabriquer une trentaine de ces engins pour pouvoir démarrer. »

C’était un plaidoyer romantique exprimé avec assurance, comme c’était habituellement le cas chez Kay, mais il ne put éblouir Jerry Elkind, le directeur du laboratoire d’informatique du PARC. « C’était comme si Jerry Elkind et Alan Kay venaient de deux planètes différentes, l’un est un austère ingénieur aux idées tirées au cordeau, l’autre un effronté flibustier philosophique », d’après Michael Hiltzik, qui retraça l’histoire du Xerox PARC. Les yeux d’Elkind ne brillèrent pas quand il imagina des enfants en train de programmer des tortues jouets avec des ordinateurs Xerox. « Laissez-moi jouer l’avocat du diable », répondit-il. L’attention monta d’un cran chez les autres ingénieurs, qui devinèrent qu’une impitoyable éviscération était dans l’air. Le mandat du PARC était de créer le bureau du futur, observa Elkind, alors pourquoi devrait-il s’intéresser au marché des jeux pour enfants ? L’environnement de l’entreprise se prêtait au temps partagé d’ordinateurs gérés par l’entreprise, alors pourquoi le PARC ne continuerait-il pas à explorer ces possibilités ? Après une salve de questions de ce genre, Kay eut envie de se retirer en rampant. Quand tout fut terminé, il pleura. Sa proposition de fabriquer un lot de Dynabook transitoires venait d’être rejetée65.

Bill English, qui avait travaillé avec Engelbart et construit la première souris, était alors au PARC. Après la réunion, il prit Kay à part, le consola et lui donna quelques conseils. Il fallait qu’il cesse de jouer les rêveurs solitaires et qu’il prépare à la place une proposition bien documentée avec un budget à la clé. « C’est quoi, un budget ? » demanda Kay66.

Kay rabaissa les exigences de son rêve et proposa une version transitoire du projet transitoire. Il utiliserait les deux cent trente mille dollars qu’il avait dans son budget pour émuler le Dynabook sur un Nova, un mini-ordinateur de la taille d’un coffre militaire à effets personnels et fabriqué par Data General. Mais cette perspective ne l’enthousiasmait pas vraiment.

C’est alors que deux stars du groupe de Bob Taylor au PARC, Butler Lampson et Chuck Thacker, débarquèrent dans le bureau de Kay avec un plan différent.

« Tu as de l’argent ? demandèrent-ils.

— Oui, environ deux cent trente briques pour les Nova, répondit Kay.

— Qu’est-ce que tu dirais si on te proposait de te fabriquer ta petite merveille ? dirent-ils en faisant allusion au Dynabook transitoire qu’Elkind avait descendu en flammes.

— Je trouverais ça bien », concéda Kay67.

Thacker voulait construire sa propre version d’un ordinateur individuel, et il s’était aperçu que Lampson et Kay avaient le même objectif général en tête. Le plan consistait donc à mettre leurs ressources en commun et démarrer sans attendre la permission de la hiérarchie.

« Et qu’est-ce que vous allez faire avec Jerry ? demanda Kay à propos d’Elkind, sa bête noire.

— Jerry est en déplacement pendant quelques mois pour diriger une mission de travail chez Xerox, dit Lampson. Peut-être qu’on pourra faire passer ça en douce avant qu’il revienne68. »

Bob Taylor avait contribué à l’éclosion du projet parce qu’il voulait éloigner son équipe de la construction d’ordinateurs à temps partagé et concevoir à la place « une collection interconnectée de petites machines à affichage interactif69 ». Il était enchanté de pouvoir faire collaborer au projet trois de ses ingénieurs favoris – Lampson, Thacker et Kay. L’équipe avait une dynamique de type « push-pull » : Lampson et Hacker savaient ce qu’il était possible de faire, tandis que Kay visait l’ordinateur de rêve absolu et les mettait au défi de réaliser l’impossible.

La machine qu’ils conçurent fut dénommée le Xerox Alto (bien que Kay s’obstine à l’appeler « le Dynabook transitoire »). Elle avait un affichage matriciel de type bitmap, ce qui signifiait que chaque pixel de l’écran pouvait être allumé ou éteint pour contribuer à rendre un graphisme, une lettre, un coup de pinceau, etc. « Nous avions choisi de lui donner un affichage bitmap intégral, dans lequel chaque pixel de l’écran était représenté par un bit de la mémoire principale », explique Thacker. Ce qui exigeait beaucoup de mémoire, mais le principe directeur était que la loi de Moore continuerait de régner et que le coût de la mémoire baisserait de manière exponentielle. L’interaction entre l’utilisateur et l’affichage était contrôlée par un clavier et une souris, comme Engelbart l’avait conçue. Quand l’Alto fut terminé en mars 1973, la première image occupant l’écran était une version numérisée, dessinée par Alan Kay, du vorace Macaron, le glouton de Sesame Street.

Le Dynabook dessiné par Kay en 1972.

Lee Felsenstein (né en 1945).

Premier numéro de People’s Computer Company, octobre 1972.

En gardant à l’esprit les enfants (de tous âges), Alan Kay et ses collègues améliorèrent les concepts d’Engelbart en montrant qu’ils pouvaient s’appliquer d’une manière simple, conviviale et intuitive. Engelbart, lui, n’adhéra pas à cette vision. Au lieu de quoi il s’évertua à intégrer un maximum de fonctions dans son oNLine System et n’eut donc jamais le désir de faire un ordinateur qui soit petit et individuel. « Ça, c’est une tout autre direction que celle que j’ai prise, dit-il à des collègues. Si on se limite à ces petits volumes, il faudrait faire l’impasse sur des tas de choses70. » C’est pourquoi Engelbart, tout théoricien visionnaire qu’il était, ne réussit pas vraiment en tant qu’innovateur : il ne cessait d’ajouter des fonctions, des instructions, des boutons et des complexités à son système. Kay rendait tout plus facile, et montrait ainsi pourquoi l’idéal de simplicité – faire des produits que les gens trouvent conviviaux et faciles à utiliser – était essentiel pour les innovations qui font de l’ordinateur un outil personnel.

Xerox envoya des systèmes Alto dans des centres de recherche un peu partout aux États-Unis, diffusant ainsi les innovations dont avaient rêvé les ingénieurs du PARC. Il y eut même un précurseur des protocoles Internet, le PARC Universal Packet, qui permettait l’interconnexion de différents réseaux à transfert par paquets. « L’essentiel de la technologie qui rend Internet possible a été inventé au Xerox PARC dans les années 1970 », prétendrait plus tard Bob Taylor71.

En réalité, bien que le Xerox PARC ait indiqué le chemin du pays de l’ordinateur individuel – un ordinateur que chacun pourrait s’approprier –, la Xerox Corporation ne prit pas la tête de la migration. Elle fabriqua deux mille Alto, principalement destinés à des bureaux chez Xerox ou dans ses filiales, mais ne le commercialisa jamais comme produit grand public*2. « La société n’était pas équipée pour traiter une innovation, raconte Kay. Cela aurait signifié un conditionnement complètement nouveau, de nouveaux manuels, une gestion des mises à jour, la formation du personnel, la localisation pour différents pays72. »

Bob Taylor se rappelle s’être heurté à un mur chaque fois qu’il avait essayé de traiter avec les types en costard-cravate de la côte Est. Ainsi que le lui expliqua le chef d’un établissement de recherche à Webster, dans l’État de New York, « l’ordinateur ne sera jamais aussi important pour la société en général que le photocopieur73. »

Lors d’un somptueux congrès des cadres Xerox à Boca Raton, en Floride (où l’orateur rémunéré du discours d’ouverture était Henry Kissinger), le système Alto fut présenté. Le matin, il y eut une démonstration sur le podium qui rappelait la Mère de toutes les démos de Douglas Engelbart, et, l’après-midi, trente Alto furent mis à disposition en libre-service dans un hall d’exposition. Les cadres Xerox, tous des hommes, ne manifestèrent guère d’intérêt, mais leurs épouses se mirent immédiatement à tester la souris et à pianoter au clavier. Bob Taylor, qui n’avait pas été invité au congrès, était venu quand même : « Les hommes estimaient que savoir taper à la machine était indigne d’eux. C’était un truc de secrétaires. Alors ils n’ont pas pris l’Alto au sérieux, parce qu’ils croyaient que seules les femmes s’y intéresseraient. C’est là que j’ai eu la révélation que Xerox passerait à côté de l’ordinateur individuel74. »

Au lieu de quoi des innovateurs plus entreprenants et plus agiles seraient les premiers à s’aventurer sur le marché de l’ordinateur individuel. Certains finiraient par exploiter sous licence voire dérober des idées du Xerox PARC. Mais au début, les tout premiers ordinateurs individuels furent des concoctions maison qui ne pouvaient plaire qu’aux seuls bricoleurs.

Les organisateurs communautaires

Parmi les tribus gravitant autour de San Francisco dans les années qui menèrent à la naissance de l’ordinateur individuel, il y avait une cohorte d’organisateurs communautaires qui apprirent à aimer les ordinateurs en tant qu’outils pour donner le pouvoir au peuple. Ils adoptaient les technologies à petite échelle, le Mode d’emploi du vaisseau spatial Terre de Buckminster Fuller, et nombre des valeurs du type « outils pour vivre » associées au mouvement de la Whole Earth, sans être sous le charme de psychotropes ou d’expositions répétées aux Grateful Dead.

Fred Moore, par exemple. Fils d’un colonel de l’armée de terre stationné au Pentagone, il était allé en 1959 sur la côte Ouest pour étudier l’ingénierie à Berkeley. Alors même que le renforcement de la présence militaire américaine au Vietnam n’avait pas encore commencé, Moore décida de militer contre la guerre. Il campa sur les marches de Stroul Plaza, qui deviendrait bientôt l’épicentre des manifestations étudiantes, avec une pancarte dénonçant la préparation militaire au ROTC. Sa contestation ne dura que deux jours (son père vint le chercher pour le ramener à la maison), mais il s’inscrivit une nouvelle fois à Berkeley en 1962 et reprit ses activités protestataires. Il fit deux ans de prison comme réfractaire à la conscription puis, en 1968, il partit pour Palo Alto dans un bus Volkswagen avec son bébé, une petite fille dont la mère avait pris le large75.