L’ordinateur

Parfois l’innovation relève de la convergence. Une idée grandiose se présente juste au moment où la technologie existe pour la mettre en œuvre. Par exemple, l’idée d’envoyer un homme sur la Lune a été soumise précisément quand les progrès des circuits intégrés permettaient de loger des systèmes de guidage informatisés dans l’ogive d’une fusée. Il y a toutefois d’autres cas où le moment est mal choisi. Charles Babbage publia son article sur une calculatrice perfectionnée en 1837, mais il fallut cent ans pour accumuler les dizaines d’avancées technologiques nécessaires pour construire un ordinateur.

Certaines de ces avancées semblent presque triviales, mais le progrès ne vient pas seulement sous forme de grands bonds, mais aussi de centaines de petits pas. Prenons par exemple les cartes perforées, comme celles que Babbage avait vues sur les métiers Jacquard et qu’il avait proposé d’intégrer à sa machine analytique. Si le perfectionnement de l’usage des cartes perforées dans les ordinateurs se concrétisa, c’est parce que Herman Hollerith, un employé du Bureau du recensement américain, était consterné de voir qu’il avait fallu près de huit ans pour traiter manuellement le recensement de 1880. Il résolut d’automatiser celui de 1890.

S’inspirant de la manière dont les contrôleurs des chemins de fer poinçonnaient un billet en divers emplacements pour indiquer les caractéristiques de chaque voyageur (sexe, stature approximative, âge, couleur des cheveux), Hollerith conçut des cartes perforées comportant douze rangées et vingt-quatre colonnes qui enregistraient les traits significatifs de chaque individu recensé. Les cartes étaient glissées entre un plateau de coupelles à mercure et un jeu d’aiguilles montées sur ressorts, ce qui créait un circuit électrique chaque fois qu’il y avait une perforation. La trieuse-tabulatrice pouvait produire non seulement les décomptes bruts mais aussi des classements par combinaisons de traits, par exemple le nombre d’hommes mariés à des femmes nées à l’étranger. Grâce aux tabulatrices de Hollerith, le recensement de 1890 fut achevé en un an au lieu de huit. C’était la première application importante des circuits électriques pour le traitement de l’information et, en 1924, après une série de fusions et d’acquisitions, la société fondée par Hollerith deviendrait l’International Business Machines Corporation, ou IBM.

Une manière de considérer l’innovation est d’y voir l’accumulation de centaines de petites avancées, telles que les compteurs et les lecteurs de cartes perforées. Dans des entreprises comme IBM, spécialisées dans des améliorations quotidiennes apportées par des équipes d’ingénieurs, c’est ainsi qu’on préfère appréhender le processus par lequel l’innovation est réellement produite. Quelques-unes des plus importantes technologies de notre époque, comme les techniques de fractionnement développées tout au long des six dernières décennies pour l’extraction du gaz naturel, sont apparues à la suite d’innombrables petites innovations ponctuées de quelques percées et sauts conceptuels.

Dans le cas des ordinateurs, un grand nombre de pareilles avancées incrémentielles furent réalisées par des ingénieurs anonymes dans des entreprises comme IBM. Mais ce n’était pas suffisant. Même si les machines produites par IBM au début du xxe siècle pouvaient compiler des données, elles n’étaient pas ce que nous appellerions des ordinateurs. Elles n’étaient même pas des calculatrices particulièrement adroites. Elles étaient boiteuses. En plus de ces centaines de petites avancées, la naissance de l’ère informatique exigeait quelques sauts imaginatifs à plus grande portée de la part de visionnaires créatifs.

Le numérique triomphe de l’analogique

Les machines conçues par Hollerith et Babbage étaient numériques, c’est-dire qu’elles calculaient avec des nombres – des entiers discrets et distincts tels que 0, 1, 2, 3. Dans ces machines, les nombres entiers étaient ajoutés et retranchés grâce à des engrenages et des rouages qui avançaient d’un chiffre à la fois, comme des compteurs. Une autre démarche de calcul consistait à construire des dispositifs capables d’imiter ou de modéliser un phénomène physique, puis d’effectuer des mesures sur le modèle analogique pour obtenir les résultats recherchés. Ils étaient qualifiés de calculateurs analogiques puisqu’ils fonctionnaient par analogie. Les machines analogiques ne se servent pas de nombres entiers discrets pour effectuer leurs calculs ; au lieu de quoi elles utilisent des fonctions continues. Dans les calculateurs analogiques, une grandeur variable telle que la tension électrique, la position d’un câble sur une poulie, la pression hydraulique ou une mesure de distance sert d’analogue pour la grandeur correspondante dans le problème à résoudre. Une règle à calcul est analogique ; un boulier est numérique. Les montres et horloges à aiguilles sont analogiques, celles qui affichent des chiffres sont numériques.

À peu près à l’époque où Hollerith construisait sa tabulatrice numérique, lord Kelvin et son frère James Thomson, deux des scientifiques les plus distingués d’Angleterre, créaient une machine analogique. Elle était conçue pour exécuter la tâche fastidieuse consistant à résoudre des équations différentielles, ce qui faciliterait la création de tables des marées, et de tables de tir montrant les angles de pointage qui généreraient différentes trajectoires pour des obus d’artillerie. Dans les années 1870, les deux frères conçurent un système fondé sur le planimètre, instrument capable de mesurer la superficie d’une forme bidimensionnelle comme l’espace sous une courbe tracée sur une feuille de papier. L’utilisateur devait suivre le contour de la courbe avec cet instrument, qui calculait alors la superficie en utilisant une petite sphère roulant à la surface d’un grand disque rotatif. En calculant l’aire sous le pic de la courbe, il pouvait ainsi résoudre des équations par intégration – autrement dit, exécuter une tâche fondamentale du calcul intégral. Lord Kelvin et son frère utilisèrent cette méthode pour créer un « synthétiseur harmonique » capable de produire une table annuelle des marées en quatre heures. Mais ils ne purent jamais surmonter les difficultés mécaniques qu’aurait entraînées la combinaison d’un grand nombre de ces dispositifs pour résoudre des équations comportant beaucoup de variables.

Le défi représenté par la mise en liaison d’intégrateurs multiples ne fut pas maîtrisé avant 1931, lorsqu’un professeur d’ingénierie au MIT, Vannevar Bush – retenez son nom, car c’est un des personnages clés de ce livre –, réussit à construire le premier calculateur analogique électromécanique du monde. Il appela sa machine un « analyseur différentiel ». Elle consistait en six intégrateurs à roues et disques, pas si différents que cela de ceux de lord Kelvin, qui étaient connectés via une batterie d’engrenages, de poulies et d’axes mus par des moteurs électriques. Le fait que Bush enseigne au MIT était un avantage : il y avait là des tas de gens capables de monter et d’étalonner des mécanismes complexes. La machine définitive, qui occupait le volume d’une petite chambre à coucher, pouvait résoudre des équations avec jusqu’à dix-huit variables indépendantes. Pendant la décennie suivante, des versions de l’analyseur différentiel de Bush furent reproduites au Centre d’essais balistiques de l’armée de terre à Aberdeen au Maryland, à l’école d’ingénierie électrique Moore de l’université de Pennsylvanie, et aux universités de Manchester et de Cambridge en Angleterre. Elles se révélèrent particulièrement utiles dans la production de tables de tir pour l’artillerie – et pour la formation et l’inspiration de la génération suivante de pionniers de l’informatique.

La machine de Vannevar Bush n’était toutefois pas destinée à être une avancée majeure dans l’histoire de l’informatique, car c’était un calculateur analogique. En fait, elle s’avéra être le dernier soupir du calcul analogique, du moins pour de nombreuses décennies à venir.

De nouvelles démarches, de nouvelles technologies et de nouvelles théories commencèrent à émerger en 1937, soit exactement cent ans après que Babbage eut publié son article sur la machine analytique. Cette date deviendrait un annus mirabilis de l’ère informatique, et le résultat serait le triomphe de quatre propriétés, plus ou moins apparentées entre elles, qui allaient définir le calcul informatique moderne, lequel serait :

Numérique. Un trait fondamental de la révolution informatique était qu’elle se fondait sur des ordinateurs non pas analogiques, mais numériques. Il y avait à cela de nombreuses raisons, comme nous allons le voir, notamment des avancées simultanées dans les domaines de la théorie logique, des circuits et des commutateurs marche-arrêt électroniques qui rendaient une démarche numérique plus fructueuse que la démarche analogique. Il faudrait attendre les années 2010 pour que des informaticiens, cherchant à reproduire le fonctionnement du cerveau humain, commencent à travailler sérieusement sur des manières de ressusciter le calcul analogique.

Binaire. Non seulement les ordinateurs modernes seraient numériques, mais le système de numération qu’ils adopteraient serait binaire – de base 2 –, ce qui signifie qu’il n’utilise que des 0 et des 1 au lieu des dix chiffres de la notation décimale dont nous nous servons quotidiennement. Comme de nombreux concepts mathématiques, la théorie binaire a été développée pour la première fois par Leibniz à la fin du xviie siècle. Dans les années 1940, il devint de plus en plus évident que le système binaire était plus efficace que toutes les autres formes numériques, y compris le système décimal, pour exécuter des opérations logiques utilisant des circuits composés de commutateurs marche-arrêt.

Électronique. Au milieu des années 1930, l’ingénieur britannique Tommy Flowers fut le premier à introduire l’usage des lampes (ou tubes) à vide comme commutateurs marche-arrêt dans les circuits électroniques. Jusque-là, les circuits utilisaient des commutateurs mécaniques et électromécaniques, tels que les relais électromagnétiques cliquetants des centraux téléphoniques, et les lampes servaient principalement d’amplificateurs de signaux plutôt que de commutateurs marche-arrêt. Avec le recours à des composants électroniques comme les lampes à vide et, plus tard, les transistors et les circuits intégrés, les ordinateurs pourraient fonctionner des milliers de fois plus vite que des machines à commutateurs électromécaniques.

Universel. Les machines finiraient par avoir la faculté d’être programmées et reprogrammées – et même de se reprogrammer toutes seules – pour une gamme variée d’utilisations. Elles seraient capables de résoudre non seulement une forme unique de calcul mathématique, comme les équations différentielles, mais pourraient aussi traiter une multiplicité de tâches et de manipulations de symboles impliquant des mots, de la musique et des images aussi bien que des nombres, réalisant ainsi le potentiel célébré par lady Lovelace dans sa description de la machine analytique de Babbage.

L’innovation se produit lorsque des graines arrivées à maturation tombent sur un terreau fertile. Au lieu d’avoir une cause unique, les grandes avancées de 1937 naquirent d’une combinaison de capacités, d’idées et de besoins qui coïncidèrent en de multiples endroits. Comme cela se produit souvent dans les annales de l’invention, et en particulier dans le domaine des technologies de l’information, le moment était idéal et l’atmosphère tendue. Le développement des lampes pour l’industrie de la radio prépara le terrain pour la création de circuits numériques électroniques. Il s’accompagna de percées théoriques en logique qui rendaient les circuits plus efficaces. Et cette marche fut accélérée par les tambours de la guerre. Lorsque les nations commencèrent peu à peu à s’armer en prévision du conflit à l’horizon, il devint clair que la puissance de calcul serait aussi importante que la puissance de feu. Ces avancées se renforcèrent mutuellement, d’autant qu’elles se produisirent quasi simultanément et spontanément à Harvard, au MIT, à Princeton, aux laboratoires Bell, dans un appartement à Berlin et, détail improbable mais intéressant, dans un sous-sol à Ames, en Iowa.

Toutes ces avancées étaient sous-tendues par des percées mathématiques remarquables qu’Ada aurait pu qualifier de poétiques. L’une de ces percées conduisit au concept formel d’un « calculateur universel », machine polyvalente qui pouvait être programmée pour exécuter n’importe quelle tâche logique et simuler le comportement de n’importe quelle autre machine logique. Il fut inventé sous la forme d’une expérience de pensée par un brillant mathématicien britannique dont le destin fut à la fois exemplaire et tragique.

Alan Turing

Alan Turing subit l’éducation stricte d’un enfant né à la marge effrangée de la noblesse britannique1. Sa famille bénéficiait depuis 1638 d’un titre de baronnet, qui, par un cheminement tortueux, échut en fin de lignée à l’un de ses neveux. Mais pour les plus jeunes fils sur l’arbre généalogique, ce qui était le cas de Turing, de son père et de son grand-père, il n’y eut pas de terres et guère de richesse. La plupart firent carrière dans le clergé, comme le grand-père d’Alan, et dans le fonctionnariat colonial, comme son père, modeste administrateur en poste dans diverses régions reculées de l’Inde. Alan fut conçu à Chatrapour, en Inde, et naquit le 23 juin 1912 à Londres, où ses parents étaient en congé. Il n’avait qu’un an lorsque ses parents retournèrent en Inde pour quelques années, confiant leurs enfants – son frère aîné et lui – à un colonel en retraite et à son épouse qui habitaient dans une ville de la côte sud de l’Angleterre. « Je ne suis ni pédiatre, ni psychologue, dirait plus tard son frère, mais je suis certain que pour un nourrisson ce n’est pas une bonne chose que d’être déraciné et placé dans un environnement inconnu2. »

Lorsque sa mère rentra des Indes, Alan vécut avec elle quelques années puis, à treize ans, fut mis en pension. Pour ne pas manquer la rentrée malgré une grève des transports, il se rendit à l’école seul, à bicyclette, prenant deux jours pour parcourir plus de quatre-vingt-dix kilomètres. Il y avait chez lui une intensité solitaire, qui se reflétait dans sa passion pour la course de fond et le cyclisme. Il avait aussi ce trait si répandu chez les innovateurs et élégamment décrit par son biographe Andrew Hodges : « Alan mit longtemps à reconnaître cette ligne floue qui distingue l’initiative de la désobéissance3. »

Dans une poignante réminiscence, sa mère décrivit le fils qu’elle adorait :

« Alan était large d’épaules, grand et puissamment bâti, avec un menton carré et des cheveux bruns rebelles. Ses yeux d’un bleu limpide au fond de leurs orbites étaient son trait le plus remarquable. Son petit nez légèrement retroussé et les plis ironiques de sa bouche lui donnaient une apparence juvénile et parfois enfantine. À tel point qu’à la fin de la trentaine on le prenait encore parfois pour un étudiant de licence. Il avait tendance à être négligent dans sa manière de s’habiller et dans ses habitudes. Ses cheveux étaient généralement trop longs, avec une mèche en surplomb qu’il rejetait en arrière d’un mouvement brusque de la tête […] Il pouvait être replié sur lui-même, en proie à la rêverie et absorbé dans ses pensées, ce qui parfois donnait l’impression qu’il n’était pas sociable […] Il y avait des moments où sa timidité le portait à une extrême gaucherie […] De fait, il avouait que la réclusion dans un monastère médiéval lui aurait très bien convenu4. »

À la Sherborne School, où il était pensionnaire, il prit conscience de son homosexualité. Il s’enticha d’un camarade blond et mince, Christopher Morcom, avec qui il étudiait les maths et discutait philosophie. Mais l’hiver avant la fin de ses études, Morcom mourut subitement d’une tuberculose. Turing écrirait plus tard à la mère de Morcom : « J’adorais carrément le sol qu’il foulait, chose que, je suis navré de le dire, je ne tentai guère de dissimuler5. » Dans une lettre à sa propre mère, Turing semblait trouver refuge dans la foi : « J’ai l’impression que je reverrai Morcom quelque part et qu’il y aura pour nous deux du travail à faire ensemble, comme je crois qu’il y en avait ici-bas. À présent que je dois m’atteler seul à cette tâche, il ne faut pas que je le déçoive. Si je réussis, je serai plus apte à le rejoindre que je ne le suis maintenant. » Mais cette tragédie finit par saper la foi religieuse de Turing. Il se replia encore plus sur lui-même et ne retrouva jamais plus la facilité à nouer des relations profondes. À Pâques 1927, son professeur principal écrivit à ses parents : « Il est indéniable qu’il n’est pas un garçon “normal” ; il ne s’en trouve pas plus mal, mais cela le rend probablement moins heureux6. »

Dans sa dernière année à Sherborne, Turing obtint une bourse pour s’inscrire au King’s College de Cambridge, où il entra en 1931 pour étudier les mathématiques. L’un des trois livres qu’il acheta avec l’argent gagné aux prix de fin d’année était Les Fondements mathématiques de la mécanique quantique de John von Neumann, personnage fascinant, mathématicien d’origine hongroise qui, en tant que pionnier de la conception des ordinateurs, aurait une influence durable sur sa vie. Turing s’intéressait particulièrement aux principes mathématiques de la physique quantique, qui décrit comment les événements au niveau subatomique sont gouvernés par des probabilités statistiques plutôt que par des lois qui les déterminent avec certitude. Il croyait (au moins quand il était jeune) que cette incertitude et cette indétermination au niveau subatomique permettaient aux humains d’exercer leur libre arbitre – trait qui, s’il était avéré, semblerait les distinguer des machines. Autrement dit, puisque les événements au niveau subatomique ne sont pas prédéterminés, cela permettrait que nos pensées et nos actions ne soient pas déterminées. Comme il l’expliquait dans une lettre à la mère de Morcom :

« Autrefois, la science supposait que si tout était connu sur l’univers à n’importe quel moment particulier, alors nous pourrions prédire ce qu’il serait dans tout l’avenir. Cette idée était généralement due au grand succès de la prédiction astronomique. Or la science moderne est parvenue à la conclusion que lorsque nous avons affaire à des atomes et des électrons, nous sommes tout à fait incapables de savoir leur état exact, car nos instruments eux-mêmes sont faits d’atomes et d’électrons. L’idée de pouvoir connaître l’état exact de l’univers doit alors vraiment s’effondrer à petite échelle. Ce qui signifie alors que la théorie affirmant que les éclipses, etc. et jusqu’à nos actions sont prédestinées s’effondre elle aussi. Nous avons une volonté qui est probablement capable de déterminer les actions des atomes dans une petite partie du cerveau et, peut-être, dans tout le cerveau7. »

Pendant le reste de sa vie, Turing se colletterait avec la question de savoir si l’esprit humain était fondamentalement différent d’une machine déterministe, et il parviendrait progressivement à la conclusion que cette distinction était moins tranchée qu’il ne l’avait cru.

En outre, il pressentait instinctivement que, tout comme l’incertitude imprégnait le domaine subatomique, il y avait aussi des problèmes mathématiques qui ne pouvaient se résoudre mécaniquement et étaient destinés à être enveloppés d’indétermination. À l’époque, les mathématiciens se concentraient intensément sur des questions relatives à la complétude et à la cohérence des systèmes logiques, notamment à cause de l’influence de David Hilbert, le génie basé à Göttingen qui, entre autres nombreuses prouesses, avait trouvé la formulation mathématique de la relativité générale en même temps qu’Einstein.

Lors d’un congrès de mathématiciens en 1928, Hilbert posa trois questions fondamentales sur tout système formel de mathématiques, quel qu’il soit : 1. L’ensemble de ses règles était-il complet, de façon que n’importe quel énoncé puisse être prouvé (ou réfuté) en n’utilisant que les règles du système ? 2. Était-il cohérent, de façon que nul énoncé ne puisse être à la fois démontré comme vrai puis démontré comme faux ? 3. Y avait-il une procédure quelconque qui puisse déterminer si un énoncé particulier était démontrable, plutôt qu’autoriser la possibilité que certains énoncés (tels que des énigmes mathématiques durables comme le dernier théorème de Fermat, la conjecture de Goldbach ou la conjecture de Collatz*1) soient destinés à rester dans les limbes de l’indécidabilité ? Hilbert pensait que la réponse aux deux premières questions était oui, ce qui rendait la troisième discutable. Il l’exprima en termes simples : « Il n’existe pas de problème insoluble. »

Moins de trois ans plus tard, le logicien autrichien Kurt Gödel, qui avait alors vingt-cinq ans et vivait chez sa mère à Vienne, expédia les deux premières questions avec des réponses inattendues : non et non. Dans son « théorème de l’incomplétude », il démontra qu’il existait des énoncés qui ne pouvaient être ni démontrés ni réfutés. Parmi eux, en simplifiant quelque peu excessivement, il y avait ceux apparentés aux énoncés autoréférentiels du genre : « Cet énoncé est indémontrable. » Si l’énoncé est vrai, alors il décrète que nous ne pouvons pas prouver qu’il est vrai ; s’il est faux, cela conduit aussi à une contradiction logique. Cela ressemble un peu au « paradoxe du menteur » qui nous vient de la Grèce antique, dans lequel la véracité de l’énoncé « Cet énoncé est faux » ne peut être déterminée. (Si cet énoncé est vrai, alors il est également faux, et vice versa.)

En proposant des énoncés qui ne pouvaient être ni démontrés ni réfutés, Gödel montra que tout système formel assez puissant pour exprimer les mathématiques habituelles était incomplet. Il put aussi produire un théorème associé qui répondait efficacement à la deuxième question de Hilbert.

Il restait la troisième question de Hilbert, celle de la décidabilité, en allemand Entscheidungsproblem – « problème de la décision ». Même si Gödel avait trouvé des énoncés qui ne pouvaient être ni démontrés ni réfutés, peut-être se pouvait-il que cette classe marginale d’énoncés soit d’une manière ou d’une autre identifiée et isolée, conservant alors au reste du système sa complétude et sa cohérence. Ce qui exigerait qu’on trouve une méthode quelconque pour décider si un énoncé était démontrable. Lorsque le grand professeur de mathématiques Max Newman, dont Turing suivait les cours à Cambridge, traitait les questions de Hilbert, il exprimait l’Entscheidungsproblem ainsi : y a-t-il un « processus mécanique » qui puisse servir à déterminer si un énoncé logique particulier est démontrable ?

Le concept d’un « processus mécanique » plut à Turing. Un jour de l’été 1935, il courait en solitaire sur son parcours habituel le long des berges de l’Ely ; au bout de trois kilomètres, il s’arrêta pour s’allonger sous les pommiers de Grantchester Meadows et réfléchir à une idée. Il allait prendre la notion de « processus mécanique » au sens littéral, créer ce processus mécanique – une machine imaginaire – et l’appliquer au problème8.

La « machine à calculer logique » qu’il envisageait (en tant qu’expérience de pensée, pas une machine à construire physiquement) était à première vue tout à fait simple, mais elle pouvait théoriquement traiter n’importe quel calcul mathématique. Elle consistait en un ruban de papier de longueur illimitée contenant des symboles inscrits dans des cases ; dans l’exemple le plus simple, ces symboles pouvaient se réduire à un 1 et une case vide. La machine devait pouvoir lire les symboles sur le ruban et accomplir certaines actions fondées sur la « table d’instructions » qu’elle avait reçue9.

Cette table d’instructions indiquerait à la machine ce qu’elle devrait faire sur la base de toute configuration dans laquelle elle se trouvait et sur le symbole éventuellement présent dans la case. Par exemple, la table d’instructions pour une tâche particulière décréterait que si la machine était dans la configuration 1 et voyait un 1 dans la case, alors elle devrait avancer d’une case vers la droite et passer en configuration 2. C’est quelque peu surprenant, pour nous sinon pour Turing, mais une telle machine, si on lui donne la table d’instructions ad hoc, pourrait exécuter jusqu’au bout n’importe quelle tâche mathématique quelle qu’en soit la complexité.

Comment cette machine imaginaire pourrait-elle répondre à la troisième question de Hilbert, celle de la décidabilité ? Turing aborda ce problème en affinant le concept de « nombres calculables ». Tout nombre réel défini par une règle mathématique pouvait être calculé par sa machine. Même un nombre irrationnel tel que π pouvait être calculé indéfiniment avec une table d’instructions finie. Il en serait de même pour le logarithme de 7, ou la racine carrée de 2, ou la séquence des nombres de Bernoulli pour laquelle Ada Lovelace avait contribué à produire un algorithme, ou tout autre nombre ou série, quel que soit le défi présenté par leur calcul, tant que celui-ci relevait d’un ensemble fini de règles. Tous ces nombres étaient pour Turing des « nombres calculables ».

Turing démontra ensuite qu’il existait aussi des nombres non calculables. Ce sujet était en rapport avec ce qu’il appelait « le problème de l’arrêt » : il ne peut y avoir de méthode pour déterminer à l’avance si toute table d’instructions donnée combinée avec un ensemble donné d’entrées conduira la machine à une réponse ou à tomber dans une boucle où elle continuera de tourner indéfiniment sans arriver nulle part. L’insolubilité du problème de l’arrêt signifiait que le problème de la décidabilité de Hilbert, l’Entscheidungsproblem, était lui-même insoluble. Malgré ce que Hilbert semblait espérer, nulle procédure mécanique ne peut déterminer la démontrabilité de tous les énoncés mathématiques. La théorie de l’incomplétude de Gödel, l’indétermination de la mécanique quantique et la réponse de Turing au troisième défi de Hilbert portèrent toutes des coups à l’idée d’un univers mécanique, déterministe et prévisible.

L’article de Turing fut publié en 1937 sous le titre pas vraiment percutant de « Sur les nombres calculables, avec une application à l’Entscheidungsproblem ». Sa réponse à la troisième question de Hilbert était utile pour le développement de la théorie mathématique. Mais le sous-produit de la preuve de Turing serait bien plus important : le concept d’une machine à calculer logique, qu’on ne tarda pas à appeler machine de Turing. « Il est possible d’inventer une machine unique qui peut être utilisée pour calculer n’importe quelle séquence calculable », déclara-t-il10. Une telle machine serait capable de lire les instructions de n’importe quelle autre machine et d’exécuter toute tâche que cette machine-là pourrait faire. Essentiellement, elle incarnait le rêve de Charles Babbage et de lady Lovelace : une machine universelle totalement polyvalente.

Une solution différente et moins élégante de l’Entscheidungsproblem, affublée de l’appellation rébarbative de « lambda-calcul non typé », avait déjà été publiée au début de l’année par Alonzo Church, un mathématicien de Princeton. Max Newman, son directeur de recherche, jugea que Turing aurait intérêt à étudier à Princeton sous la direction de Church. Dans sa lettre de recommandation, Newman décrivit l’énorme potentiel de Turing : « Il a travaillé sans la moindre supervision ni la moindre critique de qui que ce soit. Ce qui rend d’autant plus important qu’il entre en contact dès que possible avec les chercheurs de pointe dans ce domaine, afin qu’il ne finisse pas par devenir un solitaire confirmé11. »

Turing avait effectivement des tendances à l’isolement. Son homosexualité lui donnait parfois l’impression d’être un étranger ; il vivait seul et évitait les engagements sentimentaux profonds. À un moment, il proposa le mariage à une collègue, mais se sentit alors obligé de l’informer qu’il était gay ; il en fallait plus pour la déconcerter et elle était toujours disposée à se marier, mais il estima que ce serait une imposture et décida de renoncer au projet. Il n’en devint pas pour autant un « solitaire confirmé ». Il apprit à travailler en équipe, avec des collaborateurs, ce qui fut vital pour permettre à ses théories abstraites de se traduire en inventions réelles et tangibles.

En septembre 1936, en attendant que son article soit publié, ce doctorant de vingt-quatre ans s’embarqua pour l’Amérique comme passager de troisième classe sur le vieux paquebot RMS Berengaria, emportant dans ses bagages un sextant en laiton auquel il tenait beaucoup. Son bureau à Princeton se trouvait dans le bâtiment du département de mathématiques, qui à l’époque hébergeait aussi l’Institut d’études avancées (IAS) dont les vedettes s’appelaient Einstein, Gödel et von Neumann. Cultivé et très sociable, von Neumann s’intéressa particulièrement aux travaux de Turing, malgré leurs personnalités très différentes.

Les bouleversements scientifiques et les avancées simultanées de 1937 ne furent pas directement causés par la publication de l’article de Turing. En fait, il passa d’abord inaperçu. Turing demanda à sa mère d’en envoyer des copies au philosophe et mathématicien Bertrand Russell et à une demi-douzaine d’autres célébrités scientifiques, mais le seul compte rendu important fut signé d’Alonzo Church, qui pouvait se permettre d’être élogieux parce qu’il avait devancé Turing dans la solution du problème hilbertien de la décidabilité. Church ne se contenta pas d’être généreux : il introduisit le terme de machine de Turing pour désigner ce que Turing avait appelé machine à calculer logique. C’est ainsi qu’à vingt-quatre ans Turing vit son nom gravé de manière indélébile sur l’un des concepts les plus importants de l’ère numérique12.

Claude Shannon et George Stibitz aux laboratoires Bell

Il y eut une autre percée théorique fondatrice en 1937, similaire à celle de Turing en ce qu’elle n’était qu’une pure expérience de pensée. Elle était l’œuvre d’un étudiant de troisième cycle du MIT, Claude Shannon, qui produisit cette année-là la thèse de troisième cycle la plus influente de tous les temps, un article que le Scientific American qualifierait plus tard de « Magna Carta de l’ère de l’information »13.

Shannon grandit dans une petite ville du Michigan où il construisait des modèles réduits d’avions et des postes de radio amateur, puis il étudia l’ingénierie électrique et les mathématiques à l’université du Michigan. Dans sa dernière année d’études, il répondit à une offre d’emploi punaisée sur un tableau d’affichage qui proposait un poste au MIT : travailler sous la direction de Vannevar Bush pour l’aider à faire fonctionner l’analyseur différentiel. Shannon décrocha le poste et fut fasciné par la machine – moins par les tiges, rouages et poulies qui en formaient les composants analogiques que par les commutateurs à relais électromagnétiques qui faisaient partie du circuit de commande. Chaque fois que des signaux électriques les faisaient s’ouvrir – clic ! – et se refermer – clac ! –, ces commutateurs créaient des configurations de circuits différentes.

Pendant l’été 1937, Shannon se mit en congé du MIT pour aller travailler aux laboratoires Bell, établissement de recherche géré par AT&T. Situé à l’époque à Manhattan, dans la partie bordant l’Hudson de Greenwich Village, c’était le lieu idéal pour transformer des idées en inventions. Des hypothèses abstraites y croisaient des problèmes pratiques, et dans les couloirs et les cafétérias des théoriciens excentriques se frottaient à des ingénieurs de terrain, des mécaniciens endurcis et des solutionneurs de problèmes professionnels, ce qui encourageait une fécondation croisée entre la théorie et l’ingénierie et faisait des laboratoires Bell l’archétype du moteur de l’innovation à l’ère numérique, ce que Peter Galison, historien des sciences de Harvard, a appelé une « zone d’échanges ». Lorsque ces praticiens et théoriciens disparates se réunirent, ils apprirent comment trouver un langage commun pour échanger des idées et des informations14.

Aux laboratoires Bell, Shannon vit de près la prodigieuse puissance des circuits des centraux téléphoniques, qui se servaient de commutateurs électriques pour acheminer les appels et équilibrer les charges. Dans son esprit, il commença à connecter le fonctionnement de ces circuits à un autre sujet qu’il trouvait fascinant, le système formulé quatre-vingt-dix ans plus tôt par le mathématicien britannique George Boole. Boole révolutionna la logique en trouvant des manières d’exprimer des énoncés logiques avec des symboles et des équations. Il donnait la valeur 1 aux propositions vraies et la valeur 0 aux propositions fausses. Un ensemble d’opérations logiques de base – telles que ET, OU, NON, OU BIEN/OU BIEN et SI/ALORS – était traité avec ces propositions, exactement comme si elles étaient des équations mathématiques.

Shannon imagina que les circuits électriques pourraient exécuter ces opérations logiques en utilisant une configuration de commutateurs marche-arrêt. Pour exécuter une fonction ET, par exemple, deux commutateurs pouvaient être mis en série, de façon que les deux soient en position marche pour que le courant passe. Pour exécuter une fonction OU, les commutateurs pourraient être en parallèle, de façon que le courant passe si l’un ou l’autre était en position marche. Des commutateurs légèrement plus polyvalents appelés portes logiques pouvaient réguler et affiner ce processus. Autrement dit, on pouvait concevoir un circuit comprenant un grand nombre de relais et de portes logiques capable d’exécuter, étape par étape, une suite de tâches logiques.

(Un « relais » est simplement un commutateur qui s’ouvre et se ferme par un moyen électrique tel qu’un électro-aimant. Ceux qui s’ouvrent et se ferment audiblement – clic-clac – sont parfois appelés relais électromécaniques, parce qu’ils ont des parties mobiles. Les lampes à vide et les transistors peuvent également être utilisés comme commutateurs dans un circuit électrique ; ils sont appelés relais électroniques parce qu’ils manipulent le flux d’électrons mais n’exigent pas le mouvement de pièces physiques. Une « porte logique » est un commutateur capable de traiter une ou plusieurs données entrantes. Par exemple, dans le cas de deux entrées, une porte logique ET est activée si les deux entrées sont activées, et une porte logique OU est activée si l’une ou l’autre des entrées est activée. L’intuition de Shannon était que ces commutateurs pouvaient être reliés en circuits capables d’exécuter les tâches de l’algèbre logique de Boole.)

Lorsque Shannon retourna au MIT à l’automne, Vannevar Bush, fasciné par ses idées, le pressa de les inclure dans son mémoire de fin d’études. Intitulée « Analyse symbolique des circuits de commutation par relais », elle montrait comment chacune des nombreuses fonctions de l’algèbre de Boole pouvait être exécutée. « Il est possible d’exécuter des opérations mathématiques complexes au moyen de circuits à relais », concluait-il15. Cette idée devint le concept fondamental sous-jacent à tous les calculateurs numériques.

Les idées de Shannon intriguèrent Turing parce qu’elles s’apparentaient élégamment à son propre concept, tout juste publié, d’une machine universelle capable d’utiliser des instructions simples, exprimées en code binaire, pour traiter des problèmes non seulement de mathématiques, mais aussi de logique. En outre, puisque la logique était apparentée à la manière dont raisonne l’esprit humain, une machine qui exécutait des tâches logiques pourrait théoriquement imiter la manière dont pensent les humains.

Au même moment, aux laboratoires Bell, le mathématicien George Stibitz avait pour mission de trouver des manières de traiter les calculs de plus en plus compliqués dont avaient besoin les ingénieurs des téléphones. Les seuls outils à sa disposition étaient des additionneuses de bureau mécaniques, aussi entreprit-il d’inventer quelque chose de mieux en se fondant sur l’intuition de Shannon que des circuits électroniques étaient capables d’exécuter des tâches mathématiques et logiques. Un soir de novembre, il rapporta chez lui quelques vieux relais électromagnétiques récupérés dans la réserve de chez Bell. Sur la table de sa cuisine, avec deux piles, deux ampoules de lampe de poche, deux relais et des interrupteurs à lamelles découpés dans une boîte à tabac, il bricola sur une planchette un circuit logique simple qui pouvait ajouter des nombres binaires. Une ampoule allumée représentait un 1 et une ampoule éteinte représentait un 0. Sa femme le baptisa « modèle K » (K pour kitchen – « cuisine »). Il l’emporta au bureau le lendemain et essaya de convaincre ses collègues qu’avec suffisamment de relais il pourrait fabriquer une machine à calculer.

Une des missions importantes des laboratoires Bell était de trouver comment amplifier un signal téléphonique sur de longues distances tout en filtrant les parasites. Les ingénieurs disposaient de formules traitant de l’amplitude et de la phase du signal, et les solutions de leurs équations impliquaient parfois des nombres complexes (qui comprennent un élément imaginaire représentant la racine carrée d’un nombre négatif). Le supérieur de Stibitz lui demanda si la machine qu’il proposait pouvait traiter les nombres complexes. Quand il le confirma, on lui affecta une équipe pour l’aider à la construire. Ce « calculateur de nombres complexes » fut terminé en 1939. Il comportait plus de quatre cents relais, dont chacun pouvait s’ouvrir et se fermer vingt fois par seconde. Ce qui le rendait à la fois infiniment plus rapide que les calculateurs mécaniques et douloureusement poussif comparé aux circuits à lampes, entièrement électroniques, qui venaient d’être inventés. Le calculateur de Stibitz n’était pas programmable, mais il démontrait le potentiel d’un circuit de relais pour faire des mathématiques en binaire, traiter des informations et manipuler des procédures logiques16.

Howard Aiken

Toujours en 1937, un doctorant de Harvard, Howard Aiken, s’escrimait à effectuer des calculs fastidieux pour sa thèse de physique à l’aide d’une additionneuse. Quand il fit pression sur l’université pour qu’elle construise un calculateur plus sophistiqué, le directeur de son département lui signala qu’il y avait dans les combles du centre scientifique de Harvard des rouages en laiton provenant d’une machine vieille d’un siècle qui semblait similaire à ce qu’il désirait. Lorsqu’Aiken explora le grenier, il découvrit l’un des six modèles de démonstration de la machine à différences de Charles Babbage que son fils Henry avait construits et distribués. Fasciné par Babbage, Aiken fit transporter dans son bureau le jeu de roues décimales en laiton. « Nous avions assurément deux des roues de Babbage, dira Aiken en 1973. C’étaient précisément les roues que j’ai ultérieurement fait monter à l’intérieur du corps du calculateur17. »

En automne de cette même année, juste au moment où Stibitz préparait la démonstration de son modèle K, Aiken rédigea un mémoire de vingt-deux pages, adressé à ses supérieurs à Harvard et aux cadres de chez IBM, détaillant les raisons pour lesquelles ils devraient financer une version moderne de la machine numérique de Babbage. Ce texte commençait ainsi : « Le désir d’économiser du temps et des efforts mentaux dans les calculs arithmétiques et d’éliminer les risques d’erreur est probablement aussi vieux que la science de l’arithmétique elle-même18. »

Aiken avait grandi en Indiana dans des circonstances difficiles. À douze ans, il se servit d’un tisonnier pour défendre sa mère contre son père ivrogne et grossier, qui abandonna plus tard sa famille, sans aucun moyen de subsistance. Le jeune Howard quitta donc l’école au niveau de la troisième pour soutenir sa famille en travaillant comme installateur de téléphones, puis trouva un emploi de nuit à la compagnie d’électricité locale pour pouvoir fréquenter une école technique pendant la journée. Il se força à réussir, mais ce faisant il développa une personnalité de bosseur tyrannique au tempérament explosif, qu’on redoutait « comme une menace d’orage19 ».

L’université Harvard avait des sentiments mitigés quant à la construction de la machine proposée par Aiken – ou alors elle redoutait l’éventualité qu’il puisse se voir accorder une titularisation pour un projet qui semblait plus pratique qu’académique. (À Harvard, dans certaines parties du club élitiste du corps enseignant, dire de quelqu’un qu’il avait l’esprit pratique équivalait à une insulte.) Aiken était soutenu par le président de l’université, James Bryant Conant, qui, en tant que président de la Commission de la recherche pour la défense nationale (NDRC), plaçait Harvard dans une position confortable à l’un des sommets du triangle réunissant universitaires, industriels et militaires. Or son département de physique était plus puriste. Son directeur écrivit à Conant en décembre 1939 pour l’informer que la machine était « désirable si on peut trouver de quoi la financer, mais pas nécessairement plus désirable qu’autre chose », et une commission du corps enseignant dit d’Aiken : « Il conviendrait de lui faire comprendre très clairement que pareille activité n’augmenterait pas ses chances d’être promu au titre de professeur. » Conant finit par l’emporter et autorisa Aiken à faire construire sa machine20.

En avril 1941, tandis qu’IBM construisait l’ASCC (Automatic Sequence Controlled Calculator), futur Harvard Mark I, sur les plans d’Aiken, dans son laboratoire d’Endicott dans l’État de New York, Aiken quitta Harvard pour servir dans la marine américaine. Il enseigna pendant deux ans avec le grade de capitaine de corvette à l’École navale de minage en Virginie. Un collègue le décrivit comme « armé jusqu’aux dents de formules longues comme le bras et de théories de Harvard tapissées de lierre » et se heurtant « de front à une collection de lourdauds du Sud profond [dont aucun] n’aurait fait la différence entre le calcul intégral et un pain de maïs21 ». Il passait beaucoup de temps à réfléchir à l’ASCC et se rendit plusieurs fois à Endicott en uniforme de parade22.

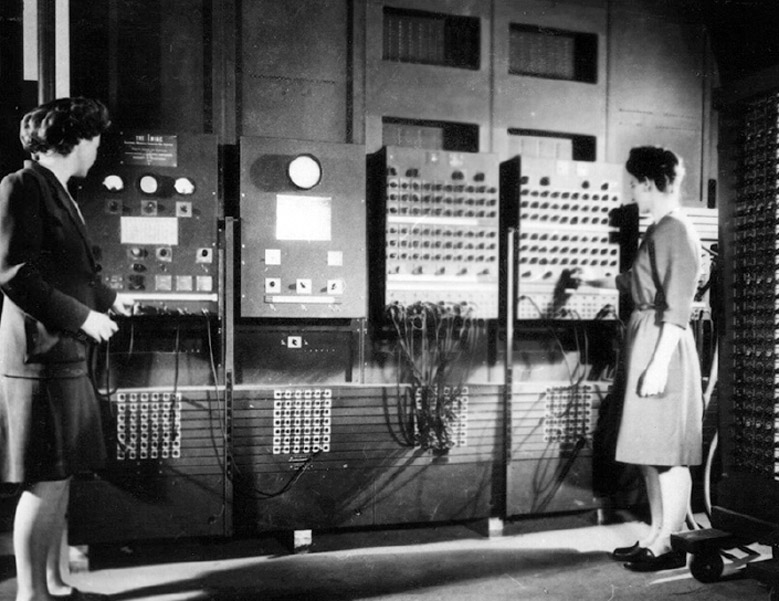

Son service militaire déboucha sur un résultat important : au début de 1944, alors qu’IBM s’apprêtait à expédier l’ASCC terminé à Harvard, Aiken réussit à convaincre la Marine de réquisitionner la machine et de le nommer officier responsable. Ce qui l’aida à circonvenir la bureaucratie universitaire de Harvard, qui hésitait toujours à le titulariser. Le Laboratoire de calcul de Harvard devint alors un établissement naval et tous les membres du personnel aux ordres d’Aiken étaient des gens de la Marine qui venaient travailler en uniforme. Il les appelait son « équipage », ils l’appelaient « commandant » et disaient « elle » pour le Mark I comme si c’était un vaisseau, traditionnellement du genre féminin dans la marine anglophone23.

Le Harvard Mark I empruntait beaucoup d’idées à Babbage. Il était numérique, bien que non binaire ; ses roues avaient dix positions. Sur son arbre de transmission de quinze mètres s’échelonnaient soixante-douze compteurs capables de stocker des nombres allant jusqu’à vingt-trois chiffres, et le produit fini avait seize mètres de longueur, soixante centimètres de profondeur, deux mètres soixante de hauteur et pesait près de cinq tonnes. L’arbre et d’autres parties mobiles étaient mus par l’électricité. Mais le Mark I était lent. Au lieu de relais électromagnétiques, il utilisait des relais mécaniques qu’ouvraient et fermaient des moteurs électriques. Ce qui signifiait qu’il lui fallait environ six secondes pour traiter une multiplication, contre une seconde pour la machine de Stibitz. Il possédait toutefois une caractéristique impressionnante qui deviendrait la règle dans les ordinateurs modernes : il était complètement automatique. Programmes et données étaient saisis sur des bandes de papier perforées et la machine pouvait fonctionner des jours durant sans intervention humaine. Ce qui autorisa Aiken à dire qu’il avait « réalisé le rêve de Babbage24 ».

Konrad Zuse

Ils l’ignoraient, mais en 1937 tous ces pionniers étaient en train de se faire battre à plate couture par un ingénieur allemand qui travaillait dans l’appartement de ses parents. Konrad Zuse terminait le prototype d’un calculateur binaire capable de lire des instructions sur un ruban perforé. Toutefois, du moins dans sa première version, c’était une machine mécanique, et non électrique ou électronique.

À l’instar de maints pionniers de l’ère numérique, Zuse était depuis l’enfance fasciné à la fois par l’art et l’ingénierie. Une fois diplômé d’une école technique supérieure, il fut engagé par le constructeur aéronautique Henschel comme ingénieur analyste de contraintes, ce qui impliquait de résoudre des équations linéaires comportant toutes sortes de facteurs de charge, de résistance et d’élasticité. Même en recourant à des calculatrices mécaniques, il était presque impossible pour une seule personne de résoudre en moins d’une journée plus de six équations linéaires simultanées à six inconnues. S’il y avait vingt-cinq variables, cela pouvait prendre une année. Aussi Zuse, comme bien d’autres, fut poussé par le désir de mécaniser le processus fastidieux de la résolution des équations mathématiques. Il transforma en atelier le salon de ses parents, dans leur appartement près de l’aéroport de Berlin-Tempelhof25.

Dans la première version, le Z1, les chiffres binaires étaient stockés avec des encoches et des picots sur de minces plaques métalliques que Zuse et ses amis découpaient à la scie sauteuse. Au début, il utilisait des rubans de papier perforé pour entrer données et programmes, mais il passa rapidement au film cinéma 35 mm récupéré sur de vieilles bobines, qui était non seulement plus résistant mais aussi meilleur marché. Achevé en 1938, le Z1 réussit à traiter cahin-caha quelques problèmes, mais il n’était pas très fiable. Toutes les pièces devaient être fabriquées à la main, et elles avaient tendance à se gripper. Zuse était handicapé par le fait qu’il n’œuvrait pas dans un centre de recherche comme les laboratoires Bell ni au sein d’une collaboration comme celle existant entre Harvard et IBM, qui lui aurait permis de s’associer à une équipe d’ingénieurs capables de compléter ses propres talents.

Le Z1 prouva toutefois que le concept logique élaboré par Zuse fonctionnerait théoriquement. Un ancien condisciple de l’école technique supérieure, Helmut Schreyer, qui l’aidait dans cette entreprise, suggéra vivement qu’ils produisent une version utilisant des lampes électroniques plutôt que des commutateurs mécaniques. S’ils l’avaient fait immédiatement, ils seraient restés dans l’Histoire comme les inventeurs du premier ordinateur moderne fonctionnel : binaire, électronique et programmable. Mais Zuse et les experts qu’il consulta à l’école technique reculèrent devant la dépense représentée par la construction d’une machine comportant près de deux mille lampes26.

Pour le Z2, ils décidèrent d’utiliser plutôt des commutateurs à relais électromagnétiques d’occasion qui avaient servi dans les centraux téléphoniques ; ils étaient moins fragiles et meilleur marché, mais beaucoup plus lents que des lampes. Le résultat fut un calculateur qui utilisait des relais pour l’unité arithmétique. En revanche, l’unité mémoire, mécanique, recourait à des picots mobiles sur une plaque métallique.

En 1939, Zuse commença à travailler sur un troisième modèle, le Z3, qui utilisait des relais électromagnétiques à la fois pour l’unité arithmétique, l’unité de contrôle et la mémoire. Quand il fut terminé en 1941, il devint le premier calculateur numérique programmable polyvalent fonctionnel. Même s’il n’offrait pas un moyen de traiter directement les sauts et les branchements conditionnels dans les programmes, il pouvait théoriquement fonctionner en tant que machine de Turing universelle. Sa principale différence par rapport aux ordinateurs ultérieurs était qu’il utilisait de bruyants et poussifs relais électromagnétiques au lieu de composants électroniques tels que des lampes ou des transistors.

Helmut Schreyer, l’ami de Konrad Zuse, écrivit ensuite une thèse de doctorat, « Le relais à lampes et les techniques de sa commutation », qui préconisait d’utiliser les lampes à vide pour créer un calculateur rapide et puissant. Mais lorsque Zuse le proposa à l’armée allemande en 1942, les responsables militaires répondirent qu’ils étaient sûrs de gagner la guerre en l’espace des deux ans nécessaires pour construire une telle machine. Ils s’intéressaient plus à des armes nouvelles qu’à des calculateurs. Zuse dut donc renoncer à ses travaux et se remettre à l’ingénierie aéronautique. En 1943, le Z3 et ses plans furent détruits lors des bombardements alliés de Berlin27.

Zuse et Stibitz, travaillant indépendamment l’un de l’autre, avaient tous les deux eu l’idée d’employer des commutateurs à relais pour construire des circuits capables de traiter des calculs en binaire. Comment purent-ils développer cette idée en même temps alors que la guerre et la distance les séparaient ? La réponse est, jusqu’à un certain point, que des avancées dans les domaines technologique et théorique avaient convergé au bon moment. À l’instar de nombreux autres innovateurs, Zuse et Stibitz connaissaient l’usage des relais dans les circuits téléphoniques, et il était raisonnable de les associer à des opérations binaires en mathématiques et en logique. De même, Shannon, qui lui aussi connaissait très bien les circuits téléphoniques, effectua parallèlement le saut théorique confiant aux circuits électroniques les tâches logiques de l’algèbre de Boole. L’idée que des circuits numériques seraient la clé du calcul automatique s’imposait rapidement aux chercheurs presque partout, même dans des endroits isolés comme le centre de l’Iowa.

John Vincent Atanasoff

Loin de Zuse comme de Stibitz, un autre inventeur effectuait lui aussi des expériences avec des circuits numériques en 1937. Travaillant laborieusement dans un sous-sol quelque part en Iowa, il allait produire la prochaine innovation historique : la construction d’un dispositif de calcul qui, au moins en partie, utilisait des lampes à vide. À certains égards, sa machine était moins avancée que les autres. Elle n’était ni programmable ni polyvalente ; au lieu d’être totalement électronique, elle comprenait quelques éléments mobiles à déplacement lent ; et quand bien même le modèle construit était théoriquement capable de fonctionner, l’inventeur ne put en réalité le rendre opérationnel sur une base fiable. Néanmoins, John Vincent Atanasoff – Vincent pour sa femme et ses amis – mérite la distinction d’être le pionnier qui conçut le premier calculateur numérique partiellement électronique, et il le fit après avoir été frappé par l’inspiration pendant un long et impétueux trajet en voiture une nuit de décembre 193728.

Né en 1903, Atanasoff est l’aîné des sept enfants d’un immigrant bulgare et d’une femme issue de l’une des plus vieilles familles de Nouvelle-Angleterre. Son père travailla comme ingénieur dans une centrale électrique dirigée par Thomas Edison, puis s’installa avec sa famille dans une localité de la Floride rurale au sud de Tampa. À neuf ans, Vincent aida son père à installer l’électricité dans la maison familiale, et son père lui donna une règle à calcul Dietzgen. « Cette règle à calcul a été mon steak quotidien », se rappellera-t-il en 198429. Très jeune, il se plongea dans l’étude des logarithmes avec un enthousiasme qui semble un peu délirant quand il en parle avec le plus grand sérieux : « Pouvez-vous vous imaginer comment un gamin de neuf ans qui ne pense qu’au base-ball pourrait être transformé par ce savoir ? Le base-ball a été réduit à presque zéro quand je me suis mis sérieusement aux logarithmes. » Pendant l’été, il calcula le logarithme népérien de 5, puis, avec l’aide de sa mère (qui avait un temps enseigné les maths), il apprit le calcul intégral alors qu’il était encore au collège. Son père l’emmena à l’usine de phosphate où il était ingénieur en électricité pour lui montrer comment fonctionnaient les génératrices. Timide, créatif et brillant, le jeune Vincent expédia les quatre classes du lycée en deux ans et obtint la mention très bien dans toutes les matières de son double emploi du temps.

À l’université de Floride, il étudia l’ingénierie électrique et son penchant pour les travaux pratiques se manifesta dans sa fréquentation de l’atelier et de la fonderie. Toujours fasciné par les mathématiques, il étudia dans sa première année de licence une preuve relative à l’arithmétique binaire. Créatif et sûr de lui, il décrocha son diplôme avec la moyenne la plus élevée de son époque. Il accepta une bourse d’enseignant-chercheur pour faire une maîtrise en maths et en physique à l’université d’État de l’Iowa et, bien qu’il ait été plus tard admis à Harvard, il maintint sa décision de se diriger vers la petite ville d’Ames, perdue au milieu des champs de maïs.

Atanasoff fit ensuite un doctorat en physique à l’université du Wisconsin, où il eut la même expérience que les autres pionniers de l’informatique, à commencer par Babbage. Sa recherche, qui portait sur la polarisation de l’hélium dans un champ électrique, impliquait de fastidieux calculs. Tandis qu’il se démenait pour résoudre les équations à l’aide d’une additionneuse de bureau, il songeait à des moyens d’inventer un calculateur qui puisse l’aider plus efficacement. Après être revenu à l’université de l’Iowa en tant que maître assistant, il estima que ses diplômes en ingénierie électrique, mathématiques et physique l’avaient préparé à cette tâche.

Sa décision de ne pas rester à l’université du Wisconsin ou de ne pas aller à Harvard ou dans une autre grande université à vocation de recherche ne fut pas sans conséquences. À l’université de l’Iowa, où personne à part lui ne travaillait sur les moyens de construire de nouveaux calculateurs, Atanasoff était livré à lui-même. Il pouvait trouver des idées nouvelles, mais il n’avait pas autour de lui de gens sur qui les tester ou qui pourraient l’aider à triompher de défis dans les domaines de la théorie ou de l’ingénierie. Contrairement à la plupart des innovateurs de l’ère numérique, c’était un inventeur solitaire qui trouvait son inspiration au volant de sa voiture et dans des discussions avec l’étudiant de troisième cycle qui était son assistant. Ce qui se révélerait finalement être un inconvénient.

Atanasoff envisageait initialement de construire une machine analogique ; son amour des règles à calcul le conduisit à essayer d’en concevoir une version démesurée en utilisant de la pellicule cinématographique. Mais il se rendit compte que le « film » devrait faire plusieurs centaines de mètres s’il devait résoudre des équations algébriques linéaires avec assez de précision pour répondre à ses besoins. Il construisit aussi un dispositif qui modelait un bloc de paraffine de façon à résoudre une équation différentielle partielle. Les limitations de ces procédés analogiques le poussèrent à essayer plutôt d’en créer une version numérique.

Le premier problème auquel il s’attaqua fut l’enregistrement des données dans la machine. Il recourut au terme de mémoire pour décrire cet élément : « À l’époque, je n’avais qu’une connaissance sommaire des travaux de Babbage et j’ignorais donc qu’il appelait “magasin” le même concept […] Le mot me plaît et peut-être l’aurais-je adopté si j’avais su ; “mémoire” me plaît aussi, à cause de l’analogie avec le cerveau30. »

Atanasoff fit une liste de « mémoires » possibles : un système mécanique à picots ou clavettes, des relais électromagnétiques, un segment de matériau magnétique qui pouvait être polarisé par une charge électrique, des lampes à vide et de petits condensateurs électriques. Les lampes étaient les plus rapides, mais elles étaient onéreuses. Il opta donc pour les condensateurs, petits composants bon marché capables d’emmagasiner, du moins brièvement, une charge électrique. Cette décision était compréhensible, mais elle signifiait que la machine serait lente et bruyante. Même si l’addition et la soustraction pouvaient s’effectuer à des vitesses électroniques, le processus d’entrée/sortie des nombres dans la mémoire ralentirait la cadence des opérations, bridée par la vitesse du tambour rotatif.

Une fois qu’il eut choisi la forme de l’unité mémoire, Atanasoff se tourna vers la construction de l’unité arithmétique et logique, qu’il appela le « mécanisme de calcul ». Il décida qu’elle devrait être entièrement électronique, ce qui impliquait d’employer des lampes, si onéreuses soient-elles. Elles agiraient comme des commutateurs marche-arrêt pour simuler des portes logiques dans un circuit capable d’additionner, de soustraire et d’accomplir n’importe quelle fonction booléenne.

Konrad Zuse (1910-1995) avec le calculateur Z4 en 1944.

John Atanasoff (1903-1995), à l’université d’État de l’Iowa, vers 1940.

Reconstitution du calculateur d’Atanasoff.

Ce qui soulevait un problème mathématique comme il les adorait depuis l’enfance : ce système numérique devrait-il être décimal ou binaire, ou s’appuyer sur une autre base numérique ? En vrai fanatique des nombres, Atanasoff explora maintes possibilités. « Un temps, la base 100 sembla assez prometteuse, écrivait-il dans un article inédit. Le même calcul montra que la base qui donne théoriquement la plus grande vitesse de calcul est e, la base du logarithme naturel31. » Mais le côté pratique l’emporta finalement sur la beauté théorique et Atanasoff choisit la base 2, le système binaire. Fin 1937, ces idées et d’autres encore s’agitaient dans sa tête comme un « méli-mélo » de concepts qui refusaient de « prendre corps ».

Atanasoff adorait les voitures ; il aimait, quand il le pouvait, changer de voiture chaque année, et en décembre 1937 il disposait d’une Ford neuve avec un puissant moteur V8. Désirant se détendre, il se mit au volant pour une balade nocturne qui deviendrait un moment culte dans l’histoire de l’informatique :

« Une nuit de l’hiver 1937, je souffrais de tout mon corps en essayant de résoudre les problèmes de la machine. Je pris ma voiture et roulai à vive allure un long moment afin de contrôler mes émotions. D’ordinaire, je faisais cela sur quelques kilomètres : j’arrivais à me calmer en me concentrant sur la conduite. Or, cette nuit-là, j’étais excessivement tourmenté, et je roulai sans m’arrêter jusqu’à ce que j’aie franchi le Mississippi et sois entré en Illinois. J’étais à trois cents kilomètres de mon point de départ32. »

Il quitta l’autoroute et s’arrêta dans une gargote en pleine campagne. En Illinois, au moins, contrairement à l’Iowa, il avait le droit de boire de l’alcool ; il se commanda un bourbon-soda, puis un deuxième. « Je me rendis compte que je n’étais plus énervé et mes pensées se tournèrent à nouveau vers les calculateurs. Je ne sais pas pourquoi mon esprit fonctionnait alors qu’il ne fonctionnait pas avant, mais tout était calme et les choses se présentaient bien. » La serveuse était négligente, ce qui permit à Atanasoff de traiter son problème sans être dérangé33.

Il ébaucha ses idées en les dessinant sur une serviette en papier, puis commença à examiner une série de problèmes pratiques. Le plus important était la méthode de recharge des condensateurs, qui autrement se videraient au bout d’une minute environ. Il eut l’idée de les placer sur des tambours rotatifs, « à peu près de la taille des boîtes d’un litre et demi de jus de légumes V8 », de façon à ce qu’ils viennent en contact une fois par seconde avec des balais de lecture pour renouveler leur charge. « Pendant cette soirée dans le relais routier, j’ai généré dans mon esprit la possibilité d’une mémoire régénérative. À l’époque, j’appelais ça le “coup de coude” qui rafraîchissait la mémoire. » À chaque rotation du tambour, les balais activaient la mémoire des condensateurs et, si besoin était, extrayaient des données des condensateurs et emmagasinaient de nouvelles données. Il trouva aussi une architecture qui prendrait des nombres sur deux tambours différents, puis utiliserait le circuit à lampes pour les additionner ou les soustraire et stocker le résultat en mémoire. Au bout des quelques heures nécessaires pour tout mettre au point, « je remontai dans ma voiture et rentrai chez moi à une vitesse plus modérée34 ».

En mai 1939, Atanasoff était prêt à commencer la construction d’un prototype. Il avait besoin d’un assistant, de préférence un doctorant de troisième cycle avec une expérience en ingénierie. « J’ai ton homme », lui annonça un jour un autre membre du corps enseignant. C’est ainsi qu’il forma un partenariat avec un autre fils d’ingénieur en électricité autodidacte, Clifford Berry35.

Le calculateur fut conçu et câblé dans un seul but : la résolution d’équations linéaires simultanées. Il pouvait traiter jusqu’à vingt-neuf variables. À chaque étape, la machine d’Atanasoff traiterait deux équations et éliminerait l’une des variables, puis imprimerait les équations résultantes sur des cartes perforées binaires de format 20 x 27,5 cm. Ce jeu de cartes avec l’équation allégée serait alors introduit à nouveau dans la machine pour le début d’un nouveau processus qui éliminerait encore une autre variable. Ce qui demandait un certain temps. La machine (si Atanasoff et Berry arrivaient à la faire fonctionner correctement) mettrait presque une semaine pour venir à bout d’un ensemble de vingt-neuf équations. Il n’empêche que des humains exécutant la même tâche sur des calculatrices de bureau mettraient au moins dix semaines.

Atanasoff présenta une démonstration avec un prototype simplifié fin 1939 et, dans l’espoir de trouver un financement pour construire une machine complète, dactylographia une proposition de trente-cinq pages, dont il fit quelques copies avec du papier carbone : « Le principal dessein de ce mémoire est de présenter la description et l’exposition d’une machine à calculer qui a été essentiellement conçue pour la solution de vastes systèmes d’équations algébriques linéaires. » Comme pour parer des critiques soulignant que c’était là un objectif étriqué pour une machine aussi volumineuse, Atanasoff spécifiait ensuite une longue liste de problèmes exigeant la résolution de ce type d’équations : « calibrage de courbes… problèmes de vibrations… analyse de circuits électriques… structures élastiques. » Il concluait par une liste détaillée des dépenses envisagées, totalisant la coquette somme de 5 330 dollars, qu’il obtint finalement de la part d’une fondation privée36. Il envoya ensuite une des copies de sa proposition à un conseil en brevets de Chicago au service de l’université de l’Iowa, lequel, par une négligence coupable qui allait créer des décennies de controverses historiques et juridiques, ne prit jamais la peine de déposer le moindre dossier de brevet.

En septembre 1942, le modèle définitif de la machine d’Atanasoff était déjà presque terminé. Il était de la taille d’un gros bureau et contenait près de trois cents lampes. Il y avait toutefois un problème : le mécanisme qui produisait des étincelles pour perforer les cartes ne fonctionna jamais correctement, et à l’université d’État de l’Iowa il n’y avait pas d’équipes de mécaniciens et d’ingénieurs à qui il aurait pu s’adresser pour obtenir de l’aide.

À ce stade, les travaux cessèrent. Atanasoff fut mobilisé dans la Marine et affecté au Laboratoire naval des munitions au Maryland, où il travailla sur les mines acoustiques ; il assista plus tard aux essais de la bombe atomique sur l’atoll de Bikini. Se désintéressant du calcul automatique pour embrasser l’ingénierie des munitions, il demeura un inventeur, avec trente brevets à son actif, dont l’un sur un dispositif de dragage de mines. Mais aucun pour son calculateur.

Le calculateur d’Atanasoff aurait pu être une étape importante, mais il fut, au propre comme au figuré, relégué à la poubelle de l’Histoire. La machine presque fonctionnelle fut entreposée au sous-sol du bâtiment de physique de l’université et, quelques années plus tard, apparemment plus personne ne savait à quoi elle servait. Lorsqu’il fallut faire de la place en 1948, un étudiant de troisième cycle, qui n’en reconnut pas la nature, la démonta et mit la plupart des pièces au rebut37. Souvent, les premiers ouvrages consacrés à l’ère de l’informatique ne mentionnent même pas Atanasoff.

Même si elle avait fonctionné correctement, sa machine avait des limitations. Le circuit à lampes effectuait des calculs à la vitesse de l’éclair, mais les unités mémoire à rotation mécanique ralentissaient énormément le processus. Tout comme le système de perforation thermique des cartes, même quand il fonctionnait. Pour être vraiment rapides, il faudrait que les calculateurs modernes soient entièrement électroniques, et non en partie. Le modèle d’Atanasoff n’était pas non plus programmable. Il était conçu pour faire une seule chose : résoudre des équations linéaires.

L’attrait romantique durable d’Atanasoff vient du fait que c’était un solitaire qui bricolait dans son atelier en sous-sol, avec pour seul compagnon le jeune Clifford Berry. Or son histoire prouve que nous ne devrions pas conférer une auréole romantique à pareils marginaux. Comme Babbage – mais pour des raisons totalement différentes –, Atanasoff n’arriva jamais à produire un modèle parfaitement fonctionnel. S’il avait été aux laboratoires Bell, au milieu de nuées de techniciens, d’ingénieurs et de réparateurs, ou dans une grande université à vocation de recherche, une solution aurait était trouvée pour rectifier le lecteur de cartes et améliorer d’autres éléments boiteux de sa machine. En outre, lorsqu’Atanasoff, mobilisé, dut rejoindre la Marine en 1942, il serait resté des membres de l’équipe pour mettre la dernière main à la machine, ou du moins se rappeler pourquoi elle avait été construite.

Ce qui épargna à Atanasoff de n’être qu’une note de bas de page oubliée est quelque peu ironique, vu le ressentiment qu’il éprouva plus tard à propos de cet événement. C’était une visite que lui rendit en juin 1941 un de ces chercheurs qui, au lieu de trimer laborieusement dans son coin, adorait se déplacer, attraper des idées au vol et travailler avec des équipes. Le voyage en Iowa de John Mauchly serait plus tard le sujet de procès coûteux, d’accusations amères et de récits historiques antagonistes. Mais c’est ce qui arracha Atanasoff à l’obscurité et fit avancer l’histoire de l’informatique.

John Mauchly

Au début du xxe siècle, il se développa aux États-Unis, comme plus tôt en Grande-Bretagne, une classe de gentlemen savants qui se réunissaient sous les lambris de clubs d’explorateurs et autres instituts d’exception, où ils aimaient partager des idées, écouter des conférences et collaborer à divers projets. John Mauchly (prononcé « maukli ») fut élevé dans cette ambiance. Son père, physicien, était un des directeurs de recherche au département du magnétisme terrestre de l’institution Carnegie, basée à Washington, fondation américaine la plus en pointe pour promouvoir le progrès et le partage de la recherche. Sa spécialité : relever les variations de la charge électrique dans l’atmosphère et les associer à la météorologie, entreprise collégiale qui impliquait la coordination de chercheurs du Groenland au Pérou38.

En grandissant à Chevy Chase, le jeune John fut exposé à la communauté scientifique de plus en plus nombreuse de cette banlieue de Washington. « Chevy Chase semblait concentrer presque tous les scientifiques de Washington, se vantait-il. Le directeur de la division des Poids et Mesures du Bureau des normalisations habitait à côté de chez nous. Comme le directeur de la division de la Radio du même bureau. » Le directeur de la Smithsonian Institution était lui aussi un voisin. John passa de nombreux week-ends à faire des calculs pour son père avec une additionneuse de bureau, et développa une passion pour la météorologie sur base de données. Il adorait aussi les circuits électriques. Avec ses jeunes amis du voisinage, il posa les lignes d’interphones qui reliaient leurs domiciles et fabriqua des télécommandes pour lancer des feux d’artifice lors de soirées. « Quand j’appuyais sur le bouton, les feux d’artifice partaient à quinze mètres de là. » À quatorze ans, il gagnait de l’argent en aidant les gens du quartier à réparer leur installation électrique39.

En licence à l’université Johns Hopkins, Mauchly s’inscrivit à un module permettant à des étudiants exceptionnellement doués de passer directement dans un programme de doctorat en physique. Il fit sa thèse sur la spectroscopie des bandes d’ondes lumineuses parce qu’elle combinait la beauté des expériences et de la théorie. « Il fallait savoir un peu de théorie pour comprendre en quoi consistaient les spectres de bande, mais ça ne servait à rien si vous n’aviez pas les photographies expérimentales du spectre en question, et qui va faire ça à votre place ? Personne, à part vous. Alors j’ai eu pas mal de formation pratique : souffler du verre, utiliser une pompe à vide, détecter les fuites, etc.40 »

Mauchly avait une personnalité engageante, le désir d’enseigner et une aptitude merveilleuse à expliquer les choses, aussi était-ce naturel qu’il devienne professeur d’université. Pareils postes étaient difficiles à trouver pendant la Dépression, mais il réussit à en décrocher un à Ursinus College, à une heure de voiture au nord-est de Philadelphie. « J’étais le seul à enseigner la physique là-bas41. »

Une composante essentielle de la personnalité de Mauchly était qu’il aimait partager des idées – en général avec un large sourire et un certain flair –, ce qui faisait de lui un enseignant immensément populaire. « Il adorait parler et semblait développer nombre de ses idées dans des échanges pendant la conversation, se rappelle un collègue. John adorait les fêtes et les réunions, il aimait la bonne chère et les alcools de qualité. Il aimait les femmes, les jeunes pousses attirantes, les gens intelligents et ceux qui sortaient de l’ordinaire42. » On prenait des risques en lui posant une question, car il était capable de discourir sérieusement et passionnément sur presque n’importe quel sujet, du théâtre à la physique, en passant par la littérature.

Devant une classe, il se donnait en spectacle. Pour expliquer le concept de moment, il tourbillonnait les bras écartés puis plaqués le long du corps ; pour illustrer l’action et la réaction, il montait sur une planche à roulettes de sa fabrication et se trémoussait par secousses d’arrière en avant, numéro qui le conduisit une fois à tomber et se casser le bras. À des kilomètres à la ronde, on se déplaçait en voiture pour écouter juste avant Noël sa conférence de fin de trimestre, pour laquelle Ursinus College ouvrait son plus grand amphithéâtre afin d’accueillir tous les visiteurs. Il expliquait alors comment la spectrographie et d’autres outils de la physique pouvaient servir à déterminer ce qui était à l’intérieur d’un paquet sans le déballer. Sa femme raconte qu’« il le mesurait, il le pesait, il le mettait sous l’eau, il le sondait avec une grande aiguille43 ».

Dans le droit fil de sa fascination précoce pour la météorologie, la recherche de Mauchly au début des années 1930 était axée sur l’influence éventuelle des éruptions solaires, des taches solaires et de la rotation du Soleil sur les schémas météorologiques de longue durée. Les chercheurs de l’institution Carnegie et du Bureau météorologique américain lui communiquèrent trente années de relevés journaliers issus de deux cents stations, et il entreprit de calculer des corrélations. Il réussit (c’était la Dépression, ne l’oublions pas) à racheter pour une bouchée de pain des additionneuses de bureau d’occasion à des banques en difficulté et à engager via l’Administration nationale de la jeunesse créée par le New Deal un groupe de jeunes gens pour faire des calculs rémunérés cinquante cents de l’heure44.

Comme d’autres chercheurs dont les travaux exigeaient de fastidieux calculs, Mauchly brûlait d’inventer une machine pour les exécuter. Aidé par son caractère sociable, il entreprit de découvrir ce que faisaient les autres et, dans la tradition des grands innovateurs, de rassembler des idées diverses. En 1939, à l’Exposition universelle de New York, il remarqua dans le pavillon IBM un calculateur électrique à cartes perforées, mais il se rendit compte que ce système serait trop lent vu la masse de données qu’il lui fallait traiter. Il vit aussi une machine à chiffrer les messages qui utilisait des lampes à vide. Pourrait-on utiliser des lampes pour d’autres circuits logiques ? Il emmena ses étudiants dans une excursion pédagogique à Swarthmore College observer les dispositifs de comptage dotés de circuits à lampes pour mesurer les décharges ionisantes des rayons cosmiques45. Il prit aussi des cours du soir en électronique et commença à faire des expériences avec ses propres circuits à lampes câblés à la main pour voir de quoi ils étaient capables.

Lors d’un congrès à Dartmouth College, dans l’État du New Hampshire, en septembre 1940, Mauchly assista à une démonstration par George Stibitz du « calculateur de nombres complexes » qu’il avait construit aux laboratoires Bell. Cette démonstration était d’autant plus fascinante que le calculateur de Stibitz se trouvait dans l’immeuble de Bell à Manhattan et qu’il transmettait des données par télétype. Ce fut le premier calculateur à être utilisé à distance. Trois heures durant, il résolut des problèmes soumis par l’assistance, prenant environ une minute pour chacun. Parmi les spectateurs se trouvait Norbert Wiener, pionnier de la systémique de l’information, qui essaya de coller la machine en lui demandant de diviser un nombre par zéro. La machine ne tomba pas dans le piège. Il y avait là aussi l’émigré hongrois John von Neumann, cet esprit universel qui allait bientôt jouer avec Mauchly un rôle majeur dans le développement des calculateurs46.

Lorsqu’il décida de construire son propre calculateur à lampes, Mauchly fit ce que font judicieusement les bons innovateurs : il s’inspira de toutes les informations qu’il avait glanées au cours de ses voyages. Ursinus College n’ayant pas de budget de recherche, Mauchly paya les lampes de sa poche et essaya d’en soutirer gratuitement aux fabricants. Il écrivit à la Supreme Instrument Corp. pour demander des composants en déclarant : « J’ai l’intention de construire une machine à calculer électrique47. » Il découvrit lors d’une visite chez RCA que des lampes au néon pouvaient elles aussi servir de commutateurs ; elles étaient plus lentes mais moins chères que les lampes à vide, et il en acheta un stock à huit cents pièce. « Avant novembre 1940, dirait plus tard sa femme, Mauchly avait testé avec succès certains composants de son projet d’ordinateur et s’était persuadé qu’il était possible de construire une machine numérique simple et bon marché en n’utilisant que des éléments électroniques. » Ce qui se passa, soulignait-elle, avant qu’il n’ait ne serait-ce qu’entendu parler d’Atanasoff48.

Fin 1940, il confia à plusieurs amis qu’il espérait rassembler toutes ces informations pour fabriquer un calculateur électronique numérique. « Nous envisageons maintenant la construction d’une machine à calculer électronique, écrivait-il en novembre à un météorologiste avec qui il avait travaillé. Cette machine exécuterait ses opérations en 1/200e de seconde environ en utilisant des relais à lampes électroniques49. » Il avait beau aimer la collaboration et glaner des informations auprès de beaucoup de gens, il développa un esprit de compétition et voulut être le premier à construire un nouveau type de calculateur. En décembre, il écrivait à un ancien étudiant : « Pour votre information personnelle, je m’attends à avoir, dans un an ou deux, quand je pourrai trouver le matériel et le monter, une machine à calculer électronique […] Gardez-le pour vous, puisque cette année je n’ai pas encore le matériel nécessaire et que j’aimerais bien être “le premier”50. »

Ce mois-là, en décembre 1940, donc, il se trouva que Mauchly rencontra Atanasoff, déclenchant alors une série d’événements suivie par des années de polémiques autour de sa propension à agréger des informations de différentes sources et de son désir « d’être le premier ». Atanasoff, qui participait à un colloque à l’université de Pennsylvanie, assista à une séance où Mauchly proclamait son espoir de construire une machine pour analyser les données météorologiques. Ensuite, Atanasoff l’aborda et lui dit qu’il avait construit un calculateur électronique à l’université de l’Iowa. Mauchly nota à la hâte sur son programme du colloque qu’Atanasoff prétendait avoir conçu une machine capable de traiter et de stocker des données pour un coût de 2 dollars seulement par chiffre. (La machine d’Atanasoff pouvait traiter trois mille chiffres et coûtait environ 6 000 dollars.) Mauchly n’en revenait pas. Il estimait que le coût d’un calculateur à lampes serait de presque 13 dollars par chiffre. Il déclara qu’il voulait bien voir ça et Atanasoff l’invita à se rendre en Iowa.

Pendant toute la première moitié de 1941, Mauchly correspondit avec Atanasoff et continua de s’émerveiller du modeste prix de revient qu’il attribuait à sa machine. « Moins de 2 dollars par chiffre me semble pratiquement impossible et pourtant c’est ce que j’ai cru vous entendre dire, écrivait-il. Votre suggestion d’une visite en Iowa m’a semblé plutôt irréelle la première fois que vous l’avez faite, mais je commence à m’habituer à cette idée. » Atanasoff le pressa d’accepter. « À titre d’incitation supplémentaire, je vous expliquerai cette histoire de 2 dollars par chiffre », lui promit-il51.

Mauchly chez Atanasoff

Cette visite fatidique dura quatre jours en juin 194152. Mauchly vint en voiture de Washington et arriva tard dans la soirée du vendredi 13 juin, accompagné de son fils Jimmy, six ans, à la grande surprise de l’épouse d’Atanasoff, Lura, qui n’avait pas encore préparé la chambre d’amis : « J’ai été obligée de me démener de tous les côtés, de monter au grenier, d’aller chercher des oreillers supplémentaires, et tout le reste53. » Elle leur prépara aussi un souper, puisqu’ils avaient faim en arrivant. Les Atanasoff avaient trois enfants, mais Mauchly escomptait apparemment que Lura s’occupe de Jimmy pendant leur séjour, ce qu’elle fit, à contrecœur. Elle prit Mauchly en grippe. « Je ne crois pas qu’il soit honnête », dit-elle à son mari54.

Atanasoff était impatient d’exhiber sa machine partiellement construite, alors même que sa femme s’inquiétait de sa confiance excessive. « Tu dois rester sur tes gardes jusqu’à ce que [la machine] soit brevetée », l’avertit-elle. Néanmoins, le lendemain matin, Atanasoff emmena Mauchly, avec Lura et les enfants, au sous-sol du bâtiment de physique et retira fièrement un drap pour révéler ce sur quoi Berry et lui-même étaient en train de bricoler.