La programmation

Le développement de l’ordinateur moderne exigeait une autre étape importante. Toutes les machines construites pendant la guerre furent conçues, du moins à l’origine, en vue d’une tâche spécifique, comme résoudre des équations ou déchiffrer des codes. Un véritable ordinateur, comme celui envisagé par Ada Lovelace puis Alan Turing, devrait être capable de traiter en continu et rapidement n’importe quelle opération logique. Ce qui nécessitait des machines dont le fonctionnement n’était pas déterminé par le seul matériel, mais aussi par le logiciel, les programmes qu’elles pouvaient exécuter. Une fois de plus, c’est Turing qui en formula clairement le concept : « Nous n’avons pas besoin d’avoir une infinité de machines différentes accomplissant des tâches différentes, écrivait-il en 1948. Une seule suffira. Le problème d’ingénierie consistant à produire des machines variées pour des tâches variées est remplacé par le travail de bureau consistant à “programmer” la machine universelle pour exécuter ces tâches1. »

Théoriquement, des machines comme l’ENIAC pouvaient être programmées et même passer pour des machines polyvalentes. Mais dans la pratique, le chargement d’un nouveau programme était un processus laborieux impliquant souvent de rebrancher à la main les câbles qui connectaient les différentes unités de l’ordinateur. Les machines de la Seconde Guerre mondiale ne pouvaient pas changer de programme à des vitesses électroniques. Ce qui conduirait à la prochaine étape importante dans la création de l’ordinateur moderne : trouver comment stocker des programmes à l’intérieur de la mémoire électronique de la machine.

Grace Hopper

À commencer par Charles Babbage, les hommes qui inventèrent des calculateurs se concentrèrent principalement sur le matériel. Mais les femmes qui entrèrent en scène pendant la Seconde Guerre mondiale virent assez tôt l’importance de la programmation, tout comme Ada Lovelace en son temps. Elles développèrent des méthodes pour encoder des instructions qui dictaient au matériel les opérations à exécuter. Dans ces logiciels résidaient les formules magiques qui pouvaient transformer les machines de bien des façons, toutes étonnantes.

La plus remarquable pionnière de la programmation fut une femme officier de marine, courageuse et énergique, mais aussi charmante et sociable, Grace Hopper, qui finit par travailler pour Howard Aiken à Harvard puis pour Presper Eckert et John Mauchly. Née Grace Brewster Murray en 1906, elle était d’une famille prospère de l’Upper West Side à Manhattan. Son grand-père était un ingénieur des travaux publics qui l’emmenait dans ses tournées d’inspection à New York, sa mère était mathématicienne et son père cadre dans les assurances. Elle sortit de Vassar College avec une licence en mathématiques et physique, puis étudia à Yale, où elle obtint son doctorat de mathématiques en 19342.

Sa formation n’était pas aussi inhabituelle qu’on pourrait le penser. Elle était la onzième femme à obtenir un doctorat de mathématiques à Yale, la première l’ayant obtenu en 18953. Il n’était pas si extraordinaire que ça, pour une femme, d’être docteur en mathématiques dans les années 1930. En fait, le cas était plus répandu qu’il ne le serait une génération plus tard. Le nombre d’Américaines qui obtinrent des doctorats en mathématiques dans les années 1930 fut de 113, soit quinze pour cent du nombre total de ces doctorats. Pendant la décennie 1950-1959, 106 Américaines seulement obtinrent un doctorat en mathématiques, ce qui représentait un modeste quatre pour cent du total. (Dans la première décennie des années 2000, la situation s’était redressée, et 1 600 doctorats de mathématiques furent décernés à des femmes – trente pour cent du total.)

Après son mariage avec un professeur de littérature comparée, Vincent Hopper, Grace rejoignit le corps enseignant de Vassar College. Contrairement à la plupart des professeurs de mathématiques, elle tenait à ce que ses étudiantes sachent bien écrire. Dans son cours sur les probabilités, elle commença par une leçon sur l’une de ses formules mathématiques favorites – la formule de Stirling, qui donne la valeur approchée de la factorielle d’un nombre – et demanda à ses étudiantes d’écrire un essai sur ce sujet. Ce travail serait noté sur la clarté d’expression et le style. « Je couvrais d’encre [leurs essais], et c’était la rébellion, comme quoi elles s’étaient inscrites à un cours de maths et pas un cours de lettres. Alors je leur expliquais que ça ne servait à rien d’essayer d’apprendre les maths si elles ne pouvaient pas les communiquer à d’autres personnes4. » Toute sa vie durant, elle excella à traduire des problèmes scientifiques – tels que ceux impliquant les trajectoires, l’écoulement des fluides, les explosions, les schémas météorologiques – en équations mathématiques puis en anglais ordinaire.

En 1940, Grace Hopper s’ennuyait. Elle n’avait pas d’enfants, son mariage battait de l’aile et enseigner les mathématiques n’était pas aussi épanouissant qu’elle l’avait espéré. Elle prit un congé sabbatique à Vassar pour suivre les cours de l’éminent mathématicien Richard Courant à l’université de New York, et se concentra sur les méthodes de résolution des équations différentielles partielles. Elle étudiait encore avec Courant lorsque les Japonais attaquèrent Pearl Harbor en décembre 1941. L’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale lui offrit l’occasion de changer de vie. En l’espace de dix-huit mois, elle quitta Vassar College, divorça de son mari et, à trente-six ans, rejoignit la marine américaine. Elle fut envoyée à l’École navale des aspirants de réserve, qui dépendait de Smith College, au Massachusetts, et, en juin 1944, sortit première de sa promotion avec le grade de lieutenant.

Elle présumait qu’elle allait être affectée à une équipe de cryptanalystes, mais à sa grande surprise elle reçut l’ordre de se présenter à l’université Harvard pour travailler sur le Mark I, le monstrueux calculateur numérique équipé de relais électromagnétiques bruyants et d’un arbre de transmission motorisé qui, comme nous l’avons déjà vu, avait été conçu par Howard Aiken en 1937. Lorsque Grace Hopper y fut affectée, cette machine avait déjà été réquisitionnée par la Marine ; Aiken était toujours chargé du projet, mais en tant que commandant de la marine et non plus comme membre du corps enseignant de Harvard.

Lorsque Grace Hopper prit son service en juillet 1944, Howard Aiken lui donna un exemplaire des mémoires de Charles Babbage puis lui fit voir le Mark I. « C’est une machine à calculer », lui dit-il. Grace Hopper en resta sans voix pendant un moment : « Il y avait cette grosse masse mécanique qui faisait un sacré boucan. Elle était à nu, ouverte de tous les côtés et très bruyante5. » Se rendant compte qu’elle aurait besoin de la comprendre complètement afin de pouvoir la contrôler correctement, elle passa des nuits entières à en analyser les plans. La force de Grace Hopper venait de sa capacité à savoir traduire (comme elle l’avait fait à Vassar) des problèmes du monde réel en équations mathématiques, et ensuite de communiquer celles-ci sous forme d’instructions que la machine comprendrait. « J’ai appris les langages de l’océanographie, et toutes ces histoires de dragage de mines, de détonateurs, de fusées de proximité, de biomédical, expliquait-elle. Il nous fallait apprendre leur vocabulaire afin de pouvoir traiter leurs problèmes. Je pouvais commuter mon vocabulaire et parler très technique avec les programmeurs, et ensuite dire la même chose aux gestionnaires quelques heures plus tard, mais avec un vocabulaire totalement différent. » L’innovation requiert la flexibilité.

À cause de son aptitude à communiquer avec précision, Aiken la chargea de rédiger ce qui allait devenir le premier manuel de programmation informatique du monde. « Vous allez écrire un livre, dit-il un jour en s’arrêtant à côté du bureau de Grace.

— Je ne peux pas écrire un livre, répondit-elle. Je n’en ai encore jamais écrit.

— Eh bien, vous êtes dans la Marine, maintenant, déclara-t-il. Et vous allez en écrire un6. »

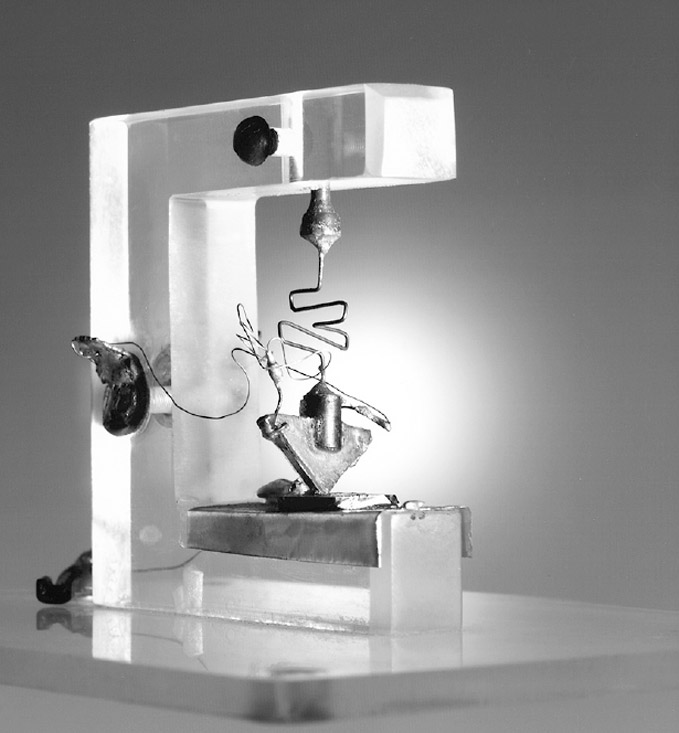

Le résultat fut un ouvrage de cinq cents pages qui était à la fois un historique du Mark I et un guide pour sa programmation7. Le premier chapitre décrivait les calculatrices historiques en mettant l’accent sur celles construites par Pascal, Leibniz et Babbage. Le frontispice était une photographie de la portion de la machine à différences qu’Aiken avait installée dans son bureau, et Grace Hopper commençait par une épigraphe de Babbage. Comme Ada Lovelace, elle comprenait que la machine analytique de Babbage possédait une qualité particulière, dont elle-même et Aiken croyaient qu’elle distinguerait le Mark I de Harvard des autres calculateurs de l’époque. Comme la machine que Babbage n’avait pas construite, le Mark I d’Aiken, qui recevait ses ordres via une bande de papier perforé, pouvait être reprogrammé avec de nouvelles instructions.

Chaque soir, Grace Hopper lisait à Aiken les pages qu’elle avait écrites pendant la journée, ce qui l’aida à apprendre un truc de métier bien connu des bons écrivains : « Il m’a fait remarquer que si on trébuche quand on essaie de lire le texte tout haut, on a intérêt à corriger la phrase en question. Chaque jour j’étais obligée de lire cinq pages de ce que j’avais écrit8. » Ses phrases devinrent simples, directes et limpides. Avec leur solide partenariat, Howard Aiken et Grace Hopper seraient les contreparties modernes, avec un siècle de décalage, de Charles Babbage et lady Lovelace. Plus Grace Hopper apprenait de choses sur Ada, plus elle s’identifiait à elle : « C’est elle qui a écrit la première boucle. Je ne l’oublierai jamais. Aucun de nous ne l’oubliera jamais9. »

Les sections historiques de son livre étaient axées sur des personnalités, soulignant ainsi le rôle des individus. En revanche, peu après que Grace Hopper l’eut achevé, les cadres de chez IBM commandèrent la rédaction de leur propre historique du Mark I, qui attribuait principalement le mérite de sa construction aux équipes d’IBM à Endicott, dans l’État de New York. « Le remplacement de l’historique individuel par l’historique organisationnel servait au mieux les intérêts d’IBM, écrivit l’historien Kurt Beyer dans une étude sur Grace Hopper. Le lieu de l’innovation technologique, selon IBM, était l’entreprise. Le mythe de l’inventeur marginal et solitaire travaillant dans son laboratoire ou dans un sous-sol était remplacé par la réalité – des équipes d’ingénieurs organisationnels anonymes qui contribuaient à des avancées incrémentielles10. » Dans la version IBM de l’Histoire, le Mark I contenait une longue liste de menues innovations, telles que le compteur à cliquet et l’alimentation en cartes à deux étages, qu’IBM attribuait à une brochette d’ingénieurs peu connus qui œuvraient de manière collégiale à Endicott*1.

La différence entre la version de l’Histoire de Grace Hopper et celle d’IBM était plus profonde qu’une polémique sur les mérites respectifs des uns et des autres. Elle témoignait de conceptions fondamentalement antagonistes de l’histoire de l’innovation. Certaines études de la technologie et de la science soulignent, comme Grace Hopper, le rôle d’inventeurs créatifs auteurs de sauts innovants. D’autres études soulignent le rôle des équipes et des institutions, comme le travail collaboratif réalisé aux laboratoires Bell et chez IBM à Endicott. Cette démarche essaie de montrer que ce qui peut ressembler à des impulsions créatrices – des « moments Euréka » – résulte en réalité d’un processus évolutif qui se déclenche quand des idées, des concepts, des technologies et des méthodes d’ingénierie mûrissent de concert. Aucune de ces deux manières de considérer le progrès technologique n’est en elle-même totalement satisfaisante. La plupart des grandes inventions de l’ère numérique sont nées de l’interaction d’individus créatifs (Mauchly, Turing, von Neumann, Aiken) avec des équipes qui savaient comment mettre en œuvre leurs idées.

Le partenaire de Grace Hopper aux commandes du Mark I était Richard Bloch, un mathématicien de Harvard qui avait été flûtiste dans l’orchestre de joyeux farceurs de l’université et avait servi dans la Marine. L’enseigne de vaisseau Bloch commença à travailler pour Aiken trois mois avant l’arrivée de Grace Hopper, et il la prit sous son aile. « Je me rappelle avoir veillé tard dans la nuit à étudier comment fonctionnait cette machine, comment programmer ce truc », dirait-il plus tard. Grace Hopper et lui se relayaient par tranches de douze heures pour satisfaire les exigences de la machine et celles du tout aussi capricieux commandant Aiken. « Parfois il se pointait à quatre heures du matin, et son commentaire était : “Est-ce qu’on fait des nombres ?” Il était sur les nerfs quand la machine s’arrêtait11. »

La démarche de programmation de Grace Hopper était très systématique. Elle décomposait chaque problème de physique ou équation mathématique en petites étapes arithmétiques. « On disait simplement à l’ordinateur ce qu’il avait à faire, étape par étape, expliquait-elle. Prendre ce nombre-ci et l’ajouter à ce nombre-là, puis mettre la réponse ici. Ensuite, prendre ce nombre et le multiplier par cet autre nombre et mettre [le résultat] là12. » Quand le programme avait été transcrit sur la bande perforée et que le moment était venu de le tester, les membres de l’équipe du Mark I, dans une plaisanterie qui devint un rituel, étalaient un tapis de prière, se tournaient vers l’est et priaient pour que leur travail soit accepté.

Tard dans la nuit, Bloch bricolait parfois les circuits du Mark I, ce qui causait des problèmes aux programmes écrits par Grace Hopper. Elle avait une personnalité volatile, le langage salé de l’École navale et les réprimandes qu’elle adressait ensuite au filiforme et placide Bloch annonçaient le mélange de confrontation et de camaraderie qui se développerait plus tard entre ingénieurs matériel et ingénieurs logiciel. « Chaque fois que j’arrivais à faire tourner un programme, il allait là-bas la nuit modifier les circuits de l’ordinateur, et le lendemain matin le programme ne marchait plus, se plaignait-elle. En plus, il était chez lui, en train de dormir, et il ne pouvait pas me dire ce qu’il avait fait. » En pareilles occasions, « ça bardait méchamment, disait Bloch. Aiken ne le prenait pas avec beaucoup d’humour13 ».

De tels épisodes donnèrent à Grace Hopper la réputation d’être irrévérencieuse. Certes, elle l’était. Mais elle avait aussi la capacité des bidouilleurs de programme à combiner l’irrévérence avec l’esprit de collaboration. En réalité, cette camaraderie digne d’un équipage pirate – chose que Grace Hopper partagerait avec des générations subséquentes de programmeurs – fut pour elle plus libératrice que restrictive. Comme le dit Beyer : « Ce furent les aptitudes collaboratives de Hopper plutôt que sa nature rebelle qui créèrent l’espace où purent s’exercer sa pensée et son action indépendantes14. »

En fait, c’était le placide Richard Bloch plutôt que la teigneuse Grace Hopper qui avait les rapports les plus conflictuels avec le commandant Howard Aiken. « Dick s’attirait constamment des ennuis, affirmait Grace Hopper. Moi j’essayais de lui expliquer qu’Aiken était exactement comme un ordinateur. Il est câblé d’une certaine manière, et si tu dois travailler avec lui il faut que tu comprennes comment il est câblé15. » Aiken, qui avait au début hésité à avoir une femme parmi les officiers de son équipage, fit bientôt de Grace Hopper non seulement sa principale programmeuse, mais aussi sa première adjointe. Bien des années plus tard, il se rappellerait avec attendrissement sa contribution à la naissance de la programmation informatique : « Grace was a good man » – Grace était un brave16.

Parmi les pratiques de programmation qu’elle perfectionna à Harvard, il y avait les sous-programmes, ces séquences de code pour des tâches spécifiques, qui sont stockées une fois pour toutes mais peuvent être invoquées si nécessaire à différents points du programme principal. « Un sous-programme est un programme clairement défini, facilement symbolisé, souvent répété, écrivait-elle. Le Mark I de Harvard contenait des sous-programmes pour sinus x, log10(x) et 10x, chacun appelé par un code opérationnel unique17. » C’était un concept qu’Ada Lovelace avait à l’origine décrit dans ses « Notes » sur la machine analytique. Grace Hopper constitua une bibliothèque sans cesse plus étendue de ces sous-programmes. Elle développa aussi, tout en programmant le Mark I, le concept d’un compilateur qui faciliterait ultérieurement l’écriture du même programme pour de multiples machines en créant un processus pour traduire le code source dans le langage machine utilisé par différents processeurs.

En outre, son équipe contribua à populariser les termes bug (« insecte ») et debugging. La version Mark II de l’ordinateur de Harvard était logée dans un bâtiment aux fenêtres non pourvues de moustiquaires. Une nuit, la machine tomba en panne, et les membres de l’équipe commencèrent à chercher l’origine du problème. Ils trouvèrent un papillon de nuit de dix centimètres d’envergure qui avait été écrasé dans un des relais électromécaniques. Il fut extrait de la machine et scotché sur le livre de bord, avec la mention « Panneau F (papillon) dans relais. Premier cas réel de découverte d’insecte18. » À partir de là, l’équipe employa l’expression debugging the machine pour la détection des pannes et l’élimination des erreurs.

En 1945, essentiellement grâce à Grace Hopper, le Harvard Mark I était déjà le gros ordinateur le plus facile à programmer du monde. Il pouvait passer d’une tâche à une autre simplement en obtenant de nouvelles instructions via la bande de papier perforé, au lieu d’exiger une reconfiguration de la partie matériel ou du câblage. Toutefois, cette qualité passa quasi inaperçue, à l’époque comme dans l’Histoire, car le Mark I – et même son successeur en 1947, le Mark II – recourait à des relais électromécaniques lents et bruyants au lieu de composants électroniques comme les lampes à vide. « Lorsqu’on a commencé à s’intéresser un peu au Mark II, raconte Grace Hopper, c’était déjà une machine mort-née et tout le monde passait à l’électronique19. »

Les innovateurs en matière d’informatique, comme d’autres pionniers, risquent de rester en rade s’ils persistent dans leurs habitudes. Les traits mêmes qui les rendent inventifs, tels que l’obstination et la concentration sur leur objectif, peuvent les rendre résistants au changement lorsque se présentent des idées nouvelles. Steve Jobs était célèbre pour son obstination et sa concentration, ce qui ne l’empêchait pas d’éblouir ses collègues et de les laisser perplexes quand il se rendait compte qu’il avait besoin de penser différemment. Il manquait à Aiken cette flexibilité. Il n’était pas assez agile pour exécuter une pirouette. Il avait, en bon commandant de l’US Navy, le sens de l’autorité centralisée, si bien que son équipage n’avait pas les coudées aussi franches que l’équipe de Mauchly et Eckert à l’université de Pennsylvanie. En outre, Aiken mettait la fiabilité au-dessus de la vitesse. Aussi s’accrocha-t-il à l’usage de relais électromécaniques éprouvés et fiables même quand il fut clair pour les gens de Penn et de Bletchley Park que les lampes à vide étaient l’avenir. Son Mark I pouvait exécuter environ trois instructions par seconde, alors que l’ENIAC en chantier à Penn allait pouvoir en exécuter cinq mille dans le même temps.

Quand il se rendit à Penn pour voir l’ENIAC et assister à quelques conférences, « Aiken était absorbé dans sa manière personnelle de faire les choses et ne semblait pas conscient de la signification des nouvelles machines électroniques », lisait-on dans un rapport sur cette réunion20. Il en était de même pour Grace Hopper lorsqu’elle vint voir l’ENIAC en 1945. Le Mark I lui parut supérieur parce qu’il était facilement programmable. Avec l’ENIAC, disait-elle, « on modifiait les branchements, ce qui revenait à construire un ordinateur particulier pour chaque tâche, et nous, nous étions habitués à l’idée de programmer et de contrôler l’ordinateur avec notre programme21. » Le temps qu’il fallait pour reprogrammer l’ENIAC, qui pouvait atteindre un jour entier, annulait l’avantage qu’il possédait en vitesse de traitement, à moins qu’il exécute sans cesse la même tâche.

Mais, contrairement à Aiken, Grace Hopper avait l’esprit assez ouvert pour changer d’opinion. Cette année-là, des progrès étaient en cours pour trouver des méthodes accélérant la reprogrammation de l’ENIAC. Et, détail qui ne pouvait que réjouir Grace Hopper, les gens à la pointe de cette révolution de la programmation étaient des femmes.

Les femmes de l’ENIAC

Tous les ingénieurs qui avaient construit la partie matérielle de l’ENIAC étaient des hommes. Quelque peu ignorées par les trompettes de la renommée, un groupe de femmes – et six en particulier – se révélèrent être au moins aussi importantes dans le développement de l’informatique moderne. Tandis que l’ENIAC était en chantier à l’université de Pennsylvanie en 1945, on estimait qu’il exécuterait à répétition un ensemble spécifique de calculs, comme en exige la détermination de la trajectoire d’un projectile utilisant différentes variables. Or la fin de la guerre signifiait que cette machine était nécessaire pour de nombreux autres types de calculs – ondes sonores, schémas météorologiques, puissance explosive des nouveaux types de bombes atomiques –, ce qui obligerait à le reprogrammer fréquemment, c’est-à-dire à débrancher et rebrancher à la main le fouillis de câbles de l’ENIAC et à remettre ses commutateurs à zéro. Au début, la programmation passait pour être une tâche routinière, voire futile, ce qui explique peut-être pourquoi elle était abandonnée aux femmes, qui à l’époque n’étaient pas encouragées à devenir des ingénieurs. Or, ce que les femmes de l’ENIAC ne tardèrent pas à démontrer, et que les hommes finiraient par comprendre plus tard, c’était que la programmation d’un calculateur pouvait être tout aussi significative que l’architecture de sa partie physique.

L’histoire de Jean Jennings illustre bien le destin des premières programmeuses22. Elle était née dans une ferme aux alentours d’Alanthus Grove (population : 104 habitants) dans le Missouri, dans une famille qui n’avait presque pas d’argent et attachait une grande importance à l’instruction. Son père enseignait dans une école à classe unique, où Jean devint la lanceuse vedette et la seule fille de l’équipe de softball. Sa mère, bien qu’ayant quitté l’école à quatorze ans, donnait des leçons d’algèbre et de géométrie. Jean était la sixième d’une fratrie de sept enfants, qui allèrent tous à l’université. C’était à l’époque où les gouvernements des États reconnaissaient la valeur des études et comprenaient l’intérêt social et économique qu’il y avait à les rendre financièrement abordables. Jean fréquenta l’École normale d’État du nord-ouest du Missouri à Maryville, où les frais de scolarité étaient de soixante-seize dollars par an. (En 2013, ils s’élevaient environ à quatorze mille dollars par an pour les résidents de l’État, soit douze fois plus, même en tenant compte de l’inflation !) Elle prit d’abord le journalisme comme matière principale, mais elle détestait son directeur de recherche et changea pour les mathématiques, qu’elle adorait.

Quand elle finit ses études en janvier 1945, son professeur de calcul intégral lui montra un prospectus où on recherchait des mathématiciennes pour travailler à l’université de Pennsylvanie ; des femmes y étaient employées comme « calculatrices » exécutant des tâches mathématiques répétitives, essentiellement le calcul de tables de trajectoires d’artillerie pour l’armée de terre. Comme le formulait l’une de ces annonces :

ON RECHERCHE des femmes titulaires d’un diplôme en mathématiques […] Nous proposons à des femmes des emplois dans la science et l’ingénierie pour lesquels la préférence était autrefois donnée aux hommes. L’heure est venue pour vous d’envisager de travailler dans la science et l’ingénierie […] Vous allez voir que là comme ailleurs le slogan est : « ON RECHERCHE DES FEMMES23 ! »

Jean Jennings, qui n’était jamais sortie de son Missouri natal, se porta candidate. Lorsqu’elle reçut le télégramme lui annonçant qu’elle était acceptée, elle prit le train de minuit de la Wabash Railroad pour la côte Est et arriva à Penn quarante heures plus tard. « Il va sans dire que là-bas ils ont eu un choc en me voyant arriver si vite24. »

Lorsque Jean Jennings se présenta à l’université, en mars 1945, à l’âge de vingt-quatre ans, environ soixante-dix femmes y travaillaient sur des additionneuses de bureau et griffonnaient des nombres sur de gigantesques feuilles de papier. Adele, l’épouse du capitaine Herman Goldstine, était chargée du recrutement et de la formation. « Je n’oublierai jamais la première fois que j’ai vu Adele, raconte Jean Jennings. Elle est entrée négligemment dans la salle, la cigarette pendouillant au coin de la bouche, elle a calé une jambe sur le coin d’une table et a commencé à nous faire cours avec un accent de Brooklyn légèrement atténué. » Pour Jean Jennings, qui avait eu une enfance de garçon manqué, ulcérée par les innombrables exemples de sexisme auxquels elle avait dû faire face, ce fut un tournant dans sa vie. « J’ai compris que j’étais bien loin de Maryville, où les femmes étaient obligées d’aller en douce dans la serre pour en griller une25. »

Quelques mois après son arrivée, une note de service circula parmi les « calculatrices » : on y proposait six postes pour travailler sur la mystérieuse machine qui occupait une salle fermée à clé au rez-de-chaussée de l’école d’ingénierie Moore sur le campus de Penn. « Je n’avais aucune idée de la nature du travail ni de ce qu’était l’ENIAC, se rappelle Jean Jennings. Tout ce que je savais, c’est que je pourrais peut-être participer à la fondation de quelque chose de nouveau, et je m’estimais capable d’apprendre et de faire n’importe quoi aussi bien que les autres. » Elle cherchait aussi à faire quelque chose de plus passionnant que de calculer des trajectoires d’obus.

Quand elle se présenta pour l’entretien, Herman Goldstine lui demanda ce qu’elle savait sur l’électricité. « J’ai dit que j’avais fait un cours de physique et que je savais que U = RI*2. » À quoi Goldstine répliqua : « Non, non, ça ne m’intéresse pas, mais est-ce que vous avez peur de l’électricité26 ? » Une bonne partie du travail consistait à brancher des fils et à actionner un tas d’interrupteurs, expliqua-t-il. Elle lui dit qu’elle n’avait pas peur. Au cours de l’entretien, Adele Goldstine entra dans le bureau, la regarda, puis hocha la tête. Jean Jennings venait d’être choisie.

En plus de Jean Jennings (future Jean Bartik), il y avait Marlyn Wescoff (future Marlyn Meltzer), Ruth Lichterman (future Ruth Teitelbaum), Betty Snyder (future Betty Hoberton), Frances Bilas (future Frances Spence) et Kay McNulty (qui épouserait plus tard John Mauchly). Elles formaient une de ces équipes disparates typiques que la guerre avait réunies. Wescoff et Lichterman étaient juives, Snyder était quaker, McNulty était une catholique d’origine irlandaise et Jennings une protestante repentie de l’Église du Christ. D’après Jean Jennings : « Si nous nous entendions très bien, c’est surtout parce qu’aucune d’entre nous n’avait jamais été en contact étroit avec quelqu’un de la religion d’une des autres. Nous avons eu quelques grandes discussions sur les vérités et les croyances religieuses. En dépit de nos différences, ou peut-être à cause d’elles, nous étions vraiment bonnes amies27. »

Pendant l’été 1945, les six femmes furent envoyées au Centre d’essais d’Aberdeen pour apprendre à utiliser les cartes perforées IBM et à câbler des tableaux de connexions. « Nous avions de grandes discussions sur la religion, nos familles, la politique et notre travail, raconte Kay McNulty. Nous n’étions jamais à court de sujets de conversation28. » Jean Jennings s’imposa à la tête du groupe : « Nous travaillions ensemble, vivions ensemble, mangions ensemble et veillions jusqu’à des heures indues à discuter de tout et de n’importe quoi29. » Comme elles étaient toutes célibataires et entourées d’un grand nombre de soldats célibataires, il y eut de multiples histoires d’amour entretenues autour de long drinks Tom Collins dans les box du club des officiers. Marlyn Wescoff se trouva un Marine « grand et très beau ». Jean Jennings se fit la paire avec un sergent de l’armée de terre prénommé Pete, qui était « séduisant mais pas vraiment beau ». Il était du Mississippi, et Jean ne cachait pas son opposition à la ségrégation raciale : « Une fois, Pete m’a dit qu’il ne m’emmènerait jamais à Biloxi parce que j’étais tellement franche dans mes opinions sur la discrimination que je me ferais tuer30. »

Au bout de six semaines de formation, les six programmeuses consignèrent leurs cavaliers aux archives de la mémoire et retournèrent à Penn, où on leur donna des schémas et des tableaux, grands comme des affiches, qui décrivaient l’ENIAC. « Quelqu’un nous a donné une grosse pile de plans, c’étaient les schémas de câblage pour tous les panneaux, et on nous a dit : “Voilà, débrouillez-vous pour trouver comment marche la machine, et ensuite, trouvez comment la programmer.” », expliqua Kay McNulty31. Ce qui exigeait d’analyser les équations différentielles et de déterminer ensuite comment connecter les câbles pour établir les circuits électroniques corrects. « Le plus gros avantage qu’il y avait à apprendre [le fonctionnement de] l’ENIAC à partir des schémas était que nous avons commencé à comprendre ce qu’il pouvait faire et ce qu’il ne pouvait pas faire, explique Jean Jennings. Résultat : nous étions capables de diagnostiquer les problèmes presque au niveau d’une lampe individuelle. » Jean Jennings et Betty Snyder conçurent un système pour déterminer laquelle des dix-huit mille lampes avait grillé. « Puisque nous connaissions à la fois l’application et la machine, nous avons appris à diagnostiquer les pannes aussi bien – et parfois même mieux – que les ingénieurs. Et croyez-moi, les ingénieurs ont adoré ! Ils pouvaient se reposer sur nous pour le débogage32. »

Betty Snyder a décrit comment elle faisait des schémas et des tableaux minutieux pour chaque nouvelle configuration de câbles et de commutateurs : « Ce que nous faisions alors était le début d’un programme. » En réalité, elles ne disposaient pas encore de ce terme. Elles consignaient par écrit chaque nouvelle séquence pour plus de sécurité. « Nous avions toutes l’impression que nous serions scalpées si les circuits étaient fichus par notre faute », raconte Jean Jennings33.

Un jour, Jean et Betty étaient assises dans la salle de cours du premier étage qu’elles avaient réquisitionnée et contemplaient les feuilles de papier enroulées qui contenaient les schémas des nombreuses unités de l’ENIAC, lorsqu’un homme entra pour inspecter des défauts de construction : « Bonjour, je suis John Mauchly. Je vérifiais simplement si le plafond n’était pas en train de tomber. » Aucune des deux femmes n’avait encore rencontré le visionnaire de l’ENIAC, mais elles ne furent pas le moins du monde intimidées. « Qu’est-ce qu’on est heureuses de vous voir ! déclara Jean Jennings. Dites-nous comment marche ce satané accumulateur. » Mauchly répondit avec soin à cette question, puis à d’autres. Quand elles en eurent terminé, il leur dit : « Bon, mon bureau, c’est la porte à côté. Alors chaque fois que je suis dans mon bureau, vous pourrez venir me voir et me poser des questions. »

Ce qu’elles firent presque tous les après-midi. « C’était un enseignant merveilleux », dira Jean Jennings. Il poussa ces femmes à envisager les nombreuses tâches que l’ENIAC exécuterait peut-être un jour, en plus du calcul des trajectoires d’artillerie. Il savait que pour devenir un véritable calculateur polyvalent, il faudrait que l’ENIAC inspire des programmeurs capables d’exploiter à des fins diverses les potentialités du matériel. « Il essayait toujours de nous faire penser à d’autres problèmes, raconte Jean Jennings. Il voulait toujours qu’on inverse une matrice ou un truc comme ça34. »

À peu près à l’époque où Grace Hopper faisait de même à Harvard, les femmes de l’ENIAC développaient l’usage des sous-programmes. Elles craignaient que les circuits logiques n’aient pas la capacité suffisante pour calculer certaines trajectoires. C’est Kay McNulty qui trouva une solution. « Oh, je sais, je sais, je sais ! s’exclama-t-elle un jour, tout excitée. Nous pouvons utiliser un programmateur principal pour répéter du code. » Elles essayèrent et ce fut une réussite. « Nous avons commencé à penser comment nous pourrions avoir des sous-programmes, des sous-programmes imbriqués, et ainsi de suite, raconte Jean Jennings. Quand il a fallu traiter ce problème de trajectoire, c’était très pratique de ne pas avoir à répéter tout un programme, on pouvait se contenter d’en répéter des morceaux et de régler le programmateur principal à cette fin. Une fois que vous avez appris ça, vous apprenez comment concevoir votre programme sous forme de modules. La modularisation et le développement des sous-programmes ont été des étapes véritablement cruciales pour l’apprentissage de la programmation35. »

Peu avant sa mort en 2011, Jean Jennings Bartik soulignait fièrement le fait que tous les programmeurs qui avaient créé le premier ordinateur multitâches étaient des programmeuses : « En dépit de notre arrivée à l’âge adulte à une époque où les perspectives de carrière pour les femmes étaient en général très limitées, nous avons contribué à faire démarrer l’ère de l’ordinateur. » Cela s’est produit parce qu’à l’époque beaucoup de femmes avaient étudié les mathématiques et que leurs compétences étaient très demandées. Il y avait aussi un côté ironique : les garçons très fiers de leurs jouets croyaient que l’assemblage du matériel était la tâche la plus importante, et, par là, un travail d’homme. « La science et l’ingénierie américaines étaient encore plus sexistes qu’elles le sont aujourd’hui, disait Jean Jennings. Si les administrateurs de l’ENIAC avaient su à quel point la programmation serait vitale pour le fonctionnement du calculateur électronique et à quel point elle s’avérerait complexe, ils auraient peut-être hésité un peu plus à confier un rôle aussi important à des femmes36. »

Programmes enregistrés

D’emblée, Mauchly et Eckert avaient compris qu’il existait des méthodes pour rendre l’ENIAC plus facile à reprogrammer. Mais ils n’essayèrent pas de le faire, car l’intégration de cette capacité les aurait obligés à construire une architecture matérielle plus compliquée, et ce n’était pas nécessaire pour les tâches qu’ils avaient initialement envisagées. « Nulle tentative n’a été faite pour prévoir le traitement automatique d’un problème, écrivaient-ils dans leur rapport d’avancement de l’ENIAC à la fin de l’année 1943. C’est pour des raisons de simplicité et parce qu’il est prévu que l’ENIAC sera principalement utilisé pour des problèmes d’un type dans lequel une seule configuration sera employée de nombreuses fois avant qu’un autre problème soit soumis à la machine37. »

Or, plus d’un an avant que l’ENIAC soit achevé, en fait dès le début de 1944, Mauchly et Eckert se rendirent compte qu’il y avait un bon moyen de rendre les calculateurs facilement reprogrammables : enregistrer les programmes à l’intérieur de la mémoire de la machine au lieu de les charger à chaque fois. Ils sentaient confusément que ce serait là la prochaine grande avancée dans le développement de l’informatique. Cette architecture à « programmes enregistrés » signifierait que les tâches assignées au calculateur pourraient être modifiées quasi instantanément, sans reconfiguration manuelle du câblage et des commutateurs38.

Pour enregistrer un programme à l’intérieur de la machine, ils auraient besoin de créer une mémoire de grande capacité. Eckert envisagea de nombreuses méthodes pour y parvenir. « Cette programmation pourra être du type temporaire enregistré sur des disques en alliage, ou du type permanent enregistré sur des disques gravés », écrivait-il dans un mémorandum de janvier 194439. Comme pareils disques n’étaient pas encore d’un coût abordable, il proposa à la place de recourir, sur la prochaine version de l’ENIAC, à une méthode d’enregistrement meilleur marché, dite ligne à retard acoustique. Elle avait été inaugurée aux laboratoires Bell par un ingénieur du nom de William Shockley (dont il sera plus amplement question ultérieurement) puis développée au MIT. Le principe de la ligne à retard acoustique était d’enregistrer des données sous forme d’impulsions dans un long tube rempli d’un liquide dense et lourd tel que le mercure. À une extrémité du tube, un signal électrique transportant un flux de données serait converti par un transducteur en quartz en impulsions qui oscilleraient un instant sur toute la longueur du tube. Ces vaguelettes seraient rafraîchies électriquement aussi longtemps que nécessaire. Quand le moment serait venu de récupérer les données, le transducteur en quartz les reconvertirait en un signal électrique. Chaque tube traiterait environ mille bits de données pour un centième du coût d’un circuit utilisant des lampes à vide. D’après une note rédigée par Eckert et Mauchly à l’été 1944, le successeur de l’ENIAC – la nouvelle génération – devait comporter des casiers de ces tubes de ligne à retard au mercure pour emmagasiner à la fois des données et des informations rudimentaires de programmation sous forme numérique.

John von Neumann

C’est à ce moment qu’un des personnages les plus fascinants de l’histoire de l’informatique opère son retour sur scène : John von Neumann, le mathématicien d’origine hongroise qui fut le mentor de Turing à Princeton et lui proposa d’être son assistant. Esprit universel enthousiaste et intellectuel courtois, il apporta des contributions majeures dans les domaines des statistiques, de la théorie des ensembles, de la géométrie, de la mécanique quantique, de la conception des armements nucléaires, de la dynamique des fluides, de la théorie des jeux et de l’architecture des ordinateurs. Il finirait par améliorer de manière significative l’architecture « à programmes enregistrés » qu’Eckert, Mauchly et leurs collègues avaient commencé à envisager – son nom y resterait attaché et il s’octroierait la plus grande part du mérite40.

Von Neumann naquit à Budapest en 1903 dans une famille juive prospère, pendant une période brillante après que l’Empire austro-hongrois eut abrogé les lois restrictives envers les Juifs. En 1913, l’empereur François-Joseph accorda un titre héréditaire au banquier Max Neumann pour « services émérites dans le domaine financier », permettant ainsi aux membres de la famille de se faire appeler margittai Neumann, germanisé en Neumann von Margitta. János (ou, plus familièrement, Jancsi, Johann en Allemagne et, plus tard, en Amérique, John ou Johnny) était l’aîné de trois frères, qui tous se convertirent au catholicisme (« pour des raisons pratiques », avoua l’un d’eux) après la mort de leur père41.

Von Neumann était un autre de ces innovateurs qui se situaient à l’intersection des humanités et des sciences. « Notre père était poète amateur et croyait que la poésie pouvait exprimer non seulement des émotions, mais aussi des idées philosophiques, raconte Nicolas, frère de John. Il considérait la poésie comme un langage à l’intérieur d’un langage, idée qui pourrait être rattachée aux hypothèses émises ultérieurement par John sur les langages de l’ordinateur et du cerveau. » À propos de sa mère, il ajoute : « Elle croyait que la musique, l’art et les plaisirs esthétiques qui leur étaient apparentés méritaient une place importante dans notre vie, que l’élégance était une qualité à révérer42. »

Il y a une pléthore d’anecdotes sur le génie universel du jeune von Neumann, dont certaines sont probablement authentiques. À six ans, dirait-on plus tard, il plaisantait avec son père en grec classique et divisait de tête deux nombres à huit chiffres. Pour épater ses amis dans les soirées, il mémorisait une page de l’annuaire téléphonique puis récitait les noms et les numéros, et il pouvait se rappeler au mot près des pages de romans ou d’articles qu’il avait lus dans cinq langues au choix. « Si une race mentalement surhumaine devait jamais se développer, dit un jour Edward Teller, l’un des pères de la bombe à hydrogène, ses membres ressembleront à Johnny von Neumann43. »

En plus de l’école, il avait des précepteurs en mathématiques et en langues ; à quinze ans, il avait déjà complètement maîtrisé le calcul intégral avancé. Lorsqu’en 1919 le communiste Béla Kun prit brièvement le pouvoir en Hongrie, von Neumann et ses mentors déménagèrent à Vienne puis dans une station balnéaire de l’Adriatique ; il en contracta une aversion au communisme qui durerait toute sa vie. Il étudia la chimie à l’École polytechnique fédérale (ETH) de Zurich (qu’avait fréquentée Einstein) et les mathématiques à la fois à Berlin et à Budapest, et obtint son doctorat en 1926. En 1930, il alla enseigner la physique quantique à l’université de Princeton et y resta après avoir été nommé (avec Einstein et Gödel) parmi les membres fondateurs de l’Institut d’études avancées (IAS)44.

Von Neumann et Turing, qui se rencontrèrent à Princeton, seraient ultérieurement associés comme les grands théoriciens de l’ordinateur universel mais, par leur personnalité et leur tempérament, ils étaient aux antipodes l’un de l’autre. Turing menait une existence spartiate, vivait dans des pensions de famille et des foyers, et en général ne recherchait pas le contact avec autrui ; von Neumann était un élégant bon vivant qui organisait avec sa femme de somptueuses soirées une ou deux fois par semaine dans leur immense maison de Princeton. Turing était un coureur de fond ; on pourrait dire que très peu de pensées ont jamais traversé l’esprit de von Neumann, mais l’idée de courir sur une longue distance (ou même sur une courte distance) en faisait partie. « Il avait tendance à être négligent dans sa manière de s’habiller et dans ses habitudes », avait dit un jour la mère de Turing en parlant de son fils. Von Neumann, lui, portait un costume trois-pièces presque en permanence, y compris pour une excursion à dos d’âne dans le Grand Canyon ; même quand il était étudiant, il était si bien habillé qu’après leur première rencontre le mathématicien David Hilbert n’aurait eu, dit-on, qu’une question en tête : « Qui est son tailleur45 ? »

En société, von Neumann adorait raconter des blagues et réciter des petits poèmes osés en diverses langues, et il mangeait de si bon cœur que sa femme dit un jour qu’il pouvait compter n’importe quoi, sauf des calories. Il conduisait avec une imprudence parfois catastrophique et raffolait des Cadillac voyantes toutes neuves. « Il en achetait une nouvelle au moins une fois par an, qu’il ait ou non démoli la précédente », notait l’historien des sciences George Dyson46.

Pendant qu’il était à l’IAS à la fin des années 1930, von Neumann s’intéressa à la manière de modéliser mathématiquement les ondes de choc explosives. Ce qui l’amena à devenir en 1943 membre du Projet Manhattan et à se rendre fréquemment aux installations secrètes de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, où les armes atomiques étaient développées. Comme ils ne disposaient pas d’assez d’uranium 235 pour faire plus d’une bombe, les scientifiques de Los Alamos essayaient aussi de concevoir un engin qui utiliserait le plutonium 239. Von Neumann se concentra sur les moyens de construire une « lentille explosive » qui comprimerait le cœur en plutonium de la bombe pour atteindre la masse critique*3.

Évaluer ce concept de l’implosion exigeait la résolution d’une nuée d’équations capables de calculer la vitesse d’écoulement de l’air comprimé ou de tout autre matériau produit juste après l’explosion. Aussi von Neumann se donna-t-il pour mission d’appréhender le potentiel des calculateurs hyper-rapides.

Pendant l’été 1944, cette quête le conduisit aux laboratoires Bell pour étudier les versions actualisées du « calculateur de nombres complexes » de George Stibitz. La toute dernière comportait une innovation qui l’impressionna particulièrement : la bande de papier perforé qui introduisait les instructions nécessaires à chaque tâche comprenait aussi les données. Il passa aussi un certain temps à Harvard afin de déterminer si le Mark I de Howard Aiken pourrait servir aux calculs de la bombe. Tout l’été et tout l’automne de cette année-là, il fit la navette en train entre Harvard, Princeton, les laboratoires Bell et le Centre d’essais d’Aberdeen ; voletant comme une abeille conceptuelle d’une équipe à l’autre, il opérait leur pollinisation simple et même croisée avec les idées qui avaient adhéré à son esprit pendant ses déplacements. Tout comme John Mauchly avait glané au cours de ses voyages les idées qui conduisirent au premier calculateur électronique fonctionnel, von Neumann recueillit dans ses pérégrinations les éléments et les concepts qui feraient partie de l’architecture à programme enregistré des ordinateurs.

À Harvard, Grace Hopper et son partenaire en programmation, Richard Bloch, improvisèrent un bureau pour von Neumann dans la salle de conférence juste à côté du Mark I. Von Neumann et Bloch écrivaient des équations sur le tableau noir et les introduisaient dans la machine ; Grace Hopper leur lisait les résultats intermédiaires à mesure que le Mark I les crachait. Quand la machine était en train de « faire des nombres », raconte Grace Hopper, von Neumann sortait de la salle de conférence et faisait irruption pour prédire les résultats. « Je n’oublierai jamais le manège de von Neumann, qui jaillissait une fois, deux fois de la pièce du fond et étalait les résultats au tableau noir ; et il prédisait les chiffres qui allaient sortir avec la plus grande précision dans quatre-vingt-dix-neuf pour cent des cas – c’était fantastique ! On avait carrément l’impression qu’il savait comment le calcul se déroulait, ou qu’il le sentait47. »

Von Neumann impressionna l’équipe de Harvard avec ses aptitudes collaboratives. Il absorbait leurs idées, s’attribuait le mérite de certaines, mais disait aussi très clairement que personne ne devrait revendiquer la possession de quelque concept que ce soit. Quand vint le moment de rédiger un rapport sur ce qu’ils étaient en train de faire, von Neumann insista pour que le nom de Bloch précède le sien. « Je n’avais pas vraiment l’impression que je le méritais, raconte Bloch, mais c’est comme ça que ça s’est trouvé, alors j’apprécie48. » Aiken était lui aussi ouvert au partage des idées. « Ne vous inquiétez pas au sujet des gens qui volent une idée, dit-il un jour à un étudiant. Si elle est originale, vous serez obligé de la leur faire ingurgiter de force. » Il n’empêche qu’il était frappé et même un peu gêné par l’attitude cavalière de von Neumann dans sa manière de choisir à qui revenait le mérite d’une idée : « Il parlait de concepts sans se préoccuper d’où ils venaient49. »

Le problème auquel von Neumann était confronté à Harvard était que le Mark I, avec ses commutateurs électromécaniques, était atrocement lent. Il lui faudrait des mois pour achever les calculs requis par l’élaboration de la bombe atomique. Même si l’introduction des données via la bande perforée était utile dans la reprogrammation du calculateur, il était nécessaire de changer de bande manuellement chaque fois que le Mark I faisait appel à un sous-programme. Von Neumann finit par se convaincre que la seule solution était de construire un calculateur fonctionnant à une vitesse électronique et capable de stocker et de modifier des programmes dans une mémoire interne.

Ce qui le prépara à participer à la grande avancée suivante : le développement d’un calculateur à programmes mémorisés. Aussi est-ce par un heureux hasard qu’il fit une rencontre sur le quai de la gare du Centre d’essais d’Aberdeen fin août 1944.

Von Neumann à l’université de Pennsylvanie

Le capitaine Herman Goldstine, le représentant de l’armée de terre qui travaillait sur l’ENIAC avec Mauchly et Eckert, se trouvait sur le même quai de la gare d’Aberdeen et attendait le train pour le nord. Il n’avait jamais rencontré von Neumann, mais il le reconnut instantanément. Goldstine avait tendance à être ébloui par les brillants esprits, aussi fut-il enthousiasmé par ce qui équivaudrait à un signalement de célébrité dans le monde des mathématiques : « C’est donc avec une témérité considérable que j’abordai ce personnage célèbre dans le monde entier, me présentai et commençai à lui parler. Heureusement pour moi, von Neumann était une personne chaleureuse et amicale qui faisait de son mieux pour mettre les gens à l’aise. » La conversation prit un tour plus sérieux lorsque von Neumann découvrit ce que faisait Goldstine. « Quand il se rendit compte que je m’occupais de la mise au point d’un calculateur électronique capable de 333 multiplications par seconde, le ton de notre conversation changea totalement, passant d’une bonne humeur détendue à une sorte de soutenance de doctorat en mathématiques50. »

Sur l’invitation de Goldstine, von Neumann se rendit à Penn quelques jours plus tard pour voir l’ENIAC en cours de montage. Presper Eckert était curieux de rencontrer le célèbre mathématicien et avait songé à une sorte de test pour voir s’il était « vraiment un génie » : sa première question porterait-elle sur la structure logique de la machine ? Ce fut effectivement la première question que posa von Neumann, gagnant par là tout le respect d’Eckert51.

L’ENIAC pouvait résoudre en moins d’une heure une équation différentielle partielle qui prendrait près de quatre-vingts heures sur le Mark I de Harvard. Von Neumann fut impressionné. Toutefois, reprogrammer l’ENIAC pour exécuter différentes tâches pouvait durer des heures, et von Neumann comprit à quel point cet inconvénient était sérieux quand il s’agissait de s’attaquer à une masse de problèmes dissimilaires. Pendant toute l’année 1944, Mauchly et Eckert s’étaient démenés pour trouver des manières de stocker les programmes à l’intérieur de la machine. L’arrivée d’un John von Neumann débordant d’idées glanées à Harvard, aux laboratoires Bell et ailleurs, fit passer sur une orbite supérieure les cogitations sur les calculateurs à programmes mémorisés.

Von Neumann, qui devint consultant auprès de l’équipe de l’ENIAC, préconisa que le programme du calculateur soit stocké dans la même mémoire que les données, de façon à pouvoir être facilement modifié pendant qu’il tournait. Son travail commença la première semaine de septembre 1944, lorsque Mauchly et Eckert lui expliquèrent la machine en détail et partagèrent avec lui leurs idées sur la création, dans la version suivante, d’« un dispositif de stockage avec des emplacements adressables » qui servirait de mémoire à la fois pour les données et pour les instructions de programmation. Comme le formula Goldstine dans une lettre à son supérieur cette semaine-là : « Nous proposons un dispositif de programmation centralisé dans lequel le programme est stocké sous forme codée dans le même type de dispositifs de stockage évoqués ci-dessus52. »

La série de réunions de von Neumann avec l’équipe de l’ENIAC, et en particulier quatre séances formelles qui eurent lieu au printemps 1945, acquit une telle signification qu’un procès-verbal en fut établi sous le titre « Réunions avec von Neumann ». Marchant de long en large devant le tableau noir et dirigeant la discussion avec la conviction d’un meneur de jeu digne des dialogues socratiques, il absorbait les idées, les affinait puis les écrivait au tableau. « En consultation avec nous, il adoptait la posture du professeur devant ses étudiants, raconte Jean Jennings. On lui expliquait un problème particulier qu’on avait, et on faisait toujours très attention à ce que les questions représentent des problèmes fondamentaux et pas seulement de simples problèmes mécaniques53. »

Von Neumann était ouvert, mais intellectuellement intimidant. Quand il prononçait un jugement, il était inhabituel que quelqu’un le conteste. Mais Jean Jennings le faisait parfois. Un jour, elle critiqua un de ses arguments, et les hommes présents la fixèrent d’un regard incrédule. Mais von Neumann se tut, inclina la tête puis accepta l’objection. Von Neumann savait écouter et maîtrisait l’art doucereux de l’humilité simulée54. D’après Jean Jennings, « il était une stupéfiante combinaison entre un homme très brillant qui sait qu’il est brillant, et un homme qui est en même temps très modeste et timide quand il s’agit de présenter ses idées à autrui. Il ne tenait pas en place et marchait de long en large dans la pièce, mais quand il exposait ses idées c’était presque comme s’il s’excusait de ne pas être d’accord avec vous ou de penser mieux que vous. »

Von Neumann était particulièrement doué pour concevoir les fondements de la programmation informatique, art encore mal défini à l’époque et qui n’avait guère progressé depuis qu’Ada Lovelace avait écrit les étapes nécessaires pour faire générer les nombres de Bernoulli par la machine analytique. Il comprit que la création d’un jeu d’instructions élégant impliquait à la fois une logique rigoureuse et une expression précise. « Il était très minutieux quand il expliquait pourquoi nous avions besoin d’une expression particulière ou pourquoi nous pouvions nous passer d’une instruction, raconte Jean Jennings. C’était la toute première fois que je prenais conscience de l’importance de l’encodage des instructions, de la logique qui était derrière et des ingrédients que devait avoir un ensemble entier d’instructions. » C’était une manifestation de son talent plus général, qui était d’aller droit à l’essence d’une nouvelle idée. « Le don que von Neumann avait – et j’ai remarqué que c’est le cas chez d’autres génies –, c’est la capacité d’extraire d’un problème particulier la seule chose qui compte55. »

Von Neumann avait compris qu’ils faisaient plus que simplement améliorer l’ENIAC afin qu’il puisse être reprogrammé plus rapidement. Plus significatif encore, ils étaient en train de concrétiser la vision d’Ada en créant une machine qui pourrait exécuter n’importe quelle tâche logique sur n’importe quel ensemble de symboles. D’après George Dyson, « l’ordinateur à programme enregistré, tel qu’il a été conçu par Alan Turing et réalisé par John von Neumann, abolit la distinction entre les nombres qui signifiaient des choses et les nombres qui font des choses. Notre univers ne serait plus jamais le même56. »

En outre, von Neumann avait compris plus facilement que ses collègues un important avantage de la coexistence des données et des programmes dans la même mémoire. Cette mémoire pouvait être effaçable – ce que nous appelons aujourd’hui une mémoire vive. Ce qui signifiait que les instructions du programme enregistrées pouvaient être modifiées non seulement à la fin d’un traitement, mais à n’importe quel moment pendant que le programme tournait. Le calculateur pouvait modifier lui-même son programme sur la base des résultats qu’il obtenait. Pour faciliter cela, von Neumann eut l’idée d’un langage de programmation à adresses variables qui permettait une commutation facile pour modifier les instructions en marche57.

L’équipe de l’université de Pennsylvanie proposa à l’armée de terre de construire un ENIAC amélioré sur ces bases. Il serait binaire au lieu d’être décimal, utiliserait des lignes de retard au mercure pour la mémoire et comprendrait une grande partie – mais pas l’intégralité – de ce qu’on appellerait « l’architecture von Neumann ». Dans la proposition originelle faite à l’armée, cette machine s’appelait Electronic Discrete Variable Automatic Calculator. De plus en plus, toutefois, les membres de l’équipe se mirent à le désigner par le terme computer – ordinateur – parce qu’il allait faire bien plus que de simples calculs. Aucune importance. Tout le monde l’appela EDVAC tout court.

Tout au long des années qui suivirent, lors de procès en propriété intellectuelle et de congrès, dans des livres et dans des articles conflictuels d’historiens des sciences, il y aurait des débats pour savoir à qui revenait la plus grande part du mérite relatif aux idées, développées en 1944 et au début de 1945, qui devinrent une partie intégrante du concept d’ordinateur à programme enregistré. Le récit ci-dessus, par exemple, attribue le mérite principal à Eckert et Mauchly pour le concept de programme enregistré, et à von Neumann pour avoir compris l’importance de la capacité de l’ordinateur à modifier en marche son programme enregistré et pour avoir créé la fonctionnalité de programmation à adresses variables qui le facilitait. Mais comprendre dans quelle mesure l’innovation à Penn fut un autre exemple de créativité collaborative est peut-être plus important que de répartir le mérite entre les uns et les autres. Von Neumann, Eckert, Mauchly, Goldstine, Jean Jennings et bien d’autres ont agité collectivement des idées et ont suscité des apports fructueux de la part d’ingénieurs, d’experts en électronique, de spécialistes des matériaux et de programmeurs.

Herman Goldstine (1913-2004) vers 1944.

Presper Eckert (au centre) et Walter Cronkite, présentateur de la chaîne CBS (à droite), examinent une prédiction des résultats des élections donnée par l’UNIVAC en 1952.

La plupart d’entre nous ont participé à des séances collectives de brainstorming qui ont produit des idées créatives. Quelques jours seulement plus tard, il peut déjà y avoir des souvenirs différents sur qui a suggéré quoi le premier, et nous prenons conscience que la formation des idées a été plus influencée par une interaction répétée au sein du groupe que par le lancement individuel d’un concept entièrement original. Les étincelles viennent des idées qui se frottent les unes contre les autres plutôt que d’éclairs qui jaillissent d’un ciel serein. C’était vrai aux laboratoires Bell, à Los Alamos, à Bletchley Park et à Penn. L’une des grandes forces de von Neumann était ses talents d’impresario dans un tel processus créateur collaboratif – interroger, écouter, émettre discrètement des propositions au stade expérimental, articuler et collationner.

La propension de von Neumann à recueillir et à compiler des idées sans se préoccuper d’en localiser l’origine exacte s’est révélée utile pour ensemencer et féconder les concepts qui furent intégrés à l’EDVAC. Mais elle est parfois restée en travers de la gorge de ceux qui se préoccupaient plus de voir leurs mérites – ou même leurs droits de propriété intellectuelle – reconnus là où il fallait. Il proclama un jour qu’il n’était pas possible d’attribuer l’origine d’idées débattues dans un groupe. En entendant cela, Eckert aurait dit : « Vraiment58 ? »

Les avantages et les inconvénients de la démarche de von Neumann devinrent apparents en juin 1945. Après avoir papillonné pendant dix mois autour des travaux exécutés à Penn, il proposa de coucher sur le papier un résumé des discussions de l’équipe. Ce à quoi il s’employa pendant un long trajet en train qui le conduisait à Los Alamos.

Dans son rapport manuscrit, qu’il renvoya par la poste à Goldstine, von Neumann décrivait avec une grande densité de précisions mathématiques la structure et le contrôle logique de l’ordinateur à programme enregistré proposé et expliquait pourquoi il était « tentant de traiter la mémoire tout entière comme un organe unique ». Lorsque Eckert demanda pourquoi von Neumann semblait préparer un article fondé sur les idées que d’autres avaient contribué à développer, Goldstine le rassura : « Il essaie simplement de mettre tout ça au clair dans son esprit et il l’a fait en m’écrivant des lettres de façon que nous puissions lui répondre s’il n’a pas correctement compris59. »

Von Neumann avait laissé des blancs pour insérer des références aux travaux d’autrui et en réalité son texte ne mentionnait jamais l’acronyme EDVAC. Mais lorsque Goldstine fit dactylographier l’article (qui totalisait 101 pages), il en attribua la paternité exclusive à son idole. La page de titre composée par ses soins annonçait « Projet de rapport sur l’EDVAC par John von Neumann ». Goldstine en produisit vingt-quatre exemplaires ronéotés, qu’il distribua fin juin 194560.

Ce « Projet de rapport » fut un document immensément utile qui guida le développement des ordinateurs subséquents pendant au moins une décennie. La décision de von Neumann de le rédiger et d’autoriser Goldstine à le distribuer reflétait l’ouverture d’esprit des scientifiques de formation universitaire, surtout les mathématiciens, qui ont tendance à vouloir publier et disséminer au lieu de tenter de défendre leur propriété intellectuelle. « J’ai certainement l’intention de jouer mon rôle pour maintenir autant que possible cette spécialité dans le domaine public (du point de vue des brevets) », expliqua von Neumann à un collègue. Il avait deux objectifs en rédigeant ce rapport, dit-il plus tard : « contribuer à clarifier et à coordonner la réflexion du groupe travaillant sur l’EDVAC » et « encourager le développement de l’art de construire des calculateurs à grande vitesse ». Il précisait qu’il n’essayait pas de revendiquer la moindre propriété de ces concepts et qu’il n’avait en l’espèce jamais déposé de demande de brevet61.

Eckert et Mauchly voyaient les choses différemment. « Vous savez, nous avons finalement considéré von Neumann comme un trafiquant des idées des autres avec Goldstine comme VRP en chef, dirait plus tard Eckert. Von Neumann volait des idées et essayait de faire croire que les travaux réalisés à l’école Moore étaient les siens62. » Jean Jennings était du même avis. Plus tard, elle déplora que « Goldstine ait soutenu avec enthousiasme les prétentions malhonnêtes de von Neumann et ait en gros aidé ce type à pirater les travaux d’Eckert, de Mauchly et des autres membres du groupe de l’école Moore63 ».

Ce qui consternait particulièrement Mauchly et Eckert, qui essayèrent de faire breveter nombre des concepts sous-jacents à l’ENIAC puis à l’EDVAC, c’était que, d’un point de vue juridique, la diffusion du rapport de von Neumann plaçait lesdits concepts dans le domaine public. Lorsque Mauchly et Eckert tentèrent de faire breveter l’architecture de l’ordinateur à programme enregistré, ils en furent empêchés, car (ainsi que le conclurent finalement à la fois les avocats de l’armée de terre et les tribunaux) le rapport de von Neumann constituait une « publication antérieure » de ces idées.

Ces litiges en matière de brevets servirent de prologue à une interrogation majeure de l’ère numérique : la propriété intellectuelle devrait-elle être librement partagée et placée, chaque fois que c’est possible, dans le domaine public et les banques de données en open source ? Cette démarche, majoritairement suivie par les développeurs d’Internet et du Web, peut encourager l’innovation par la dissémination rapide des idées et leur amélioration par production collaborative. Ou alors, les droits afférents à la propriété intellectuelle devraient-ils être protégés et les inventeurs autorisés à tirer profit de leurs idées et innovations dûment déposées ? Cette démarche, majoritairement suivie dans les industries du matériel informatique, de l’électronique et des semi-conducteurs, est à même de fournir les incitations financières et l’investissement en capital qui encouragent l’innovation et récompensent la prise de risques. Depuis soixante-dix ans que von Neumann a placé son « Projet de rapport » sur l’EDVAC dans le domaine public, la tendance en informatique est toujours, avec quelques exceptions notables, vers une approche plus fermée, plus protectionniste. Un palier décisif a été atteint en 2011 : Apple et Google ont dépensé plus d’argent en procès et en débours liés aux brevets qu’ils n’en ont investi dans la recherche et le développement de nouveaux produits64.

La présentation publique de l’ENIAC

Alors même que l’équipe basée à Penn concevait l’EDVAC, elle se démenait pour rendre fonctionnel son prédécesseur, l’ENIAC. Ce qui se produisit à l’automne 1945.

À cette date, la guerre était déjà finie. Il n’y avait plus besoin de calculer des tables d’artillerie, mais la première tâche de l’ENIAC impliqua néanmoins des armements. Cette commande secrète émanait de Los Alamos, le laboratoire des armes atomiques au Nouveau-Mexique, où le physicien théoricien d’origine hongroise Edward Teller avait élaboré une proposition pour une bombe à hydrogène, surnommée « la Super », dans laquelle un engin à fission atomique serait utilisé pour créer une réaction de fusion. Afin de déterminer comment cela se passerait, les scientifiques avaient besoin de calculer la force des réactions à chaque dix-millionième de seconde.

La nature du problème était classée secret-défense, mais les équations démesurées n’en furent pas moins transmises à Penn en octobre pour que l’ENIAC les traite. Il fallait presque un million de cartes perforées pour entrer les données, et Jean Jennings fut convoquée dans la salle de l’ENIAC avec quelques-uns de ses collègues afin que Goldstine puisse diriger le processus d’initialisation. L’ENIAC résolut les équations et ce faisant démontra que le système élaboré par Teller était affecté d’un défaut. Le mathématicien et réfugié polonais Stanislaw Ulam travailla subséquemment avec Teller (et Klaus Fuch, qui se révéla être un espion russe) pour modifier le concept de la bombe à hydrogène sur la base des résultats fournis par l’ENIAC, de façon à ce qu’il puisse produire une réaction thermonucléaire massive65.

Il fallut attendre que ces tâches classées secret-défense soient terminées pour dévoiler l’ENIAC. Il ne fut pas montré au public avant le 15 février 1946, date à laquelle l’armée et l’université de Pennsylvanie avaient prévu un gala de présentation avec quelques reportages de presse en avant-première66. Le capitaine Goldstine décida que le clou de la présentation serait le calcul d’une trajectoire de projectile. Aussi, trois semaines à l’avance, il invita Jean Jennings et Betty Snyder dans son appartement, et tandis qu’Adele servait le thé, il leur demanda si elles pourraient programmer à temps l’ENIAC pour cette démonstration. « On y arriverait sûrement », dit Jean Jennings, enthousiasmée par cette perspective. Elles pourraient avoir ainsi un contact physique avec la machine, ce qui était rare67. Elles se mirent au travail : enficher les bus mémoire dans les unités correctes et préparer les tiroirs de cartes de programmation.

Les hommes savaient que le succès de leur démonstration était dans les mains de ces deux femmes. Mauchly vint les voir un samedi avec une bouteille d’eau-de-vie d’abricot pour leur faire garder le moral. « C’était délicieux, raconte Jean Jennings. À partir de ce jour, j’ai toujours eu une bouteille d’eau-de-vie d’abricot dans mon placard. » Quelques jours plus tard, le doyen de l’école d’ingénierie leur apporta dans un sac en papier une bouteille de whisky. « Bon travail, leur dit-il. Continuez. » Betty Snyder et Jean Jennings n’étaient pas des piliers de bar, mais ces cadeaux remplirent leurs objectifs. « Ça nous a fait bien comprendre l’importance de cette démonstration », se rappelle Jean Jennings68.

La veille de la démonstration était le 14 février, mais en dépit de leur vie sociale normalement chargée, Betty Snyder et Jean Jennings ne fêtèrent pas la Saint-Valentin. « À la place, nous sommes restées enfermées avec cette merveilleuse machine, l’ENIAC, occupées à faire les dernières corrections et vérifications sur le programme », raconte Jean Jennings. Il y avait un pépin coriace qu’elles n’arrivaient pas à localiser : le programme réussissait brillamment à débiter des données sur la trajectoire des obus d’artillerie, seulement il ne savait pas quand s’arrêter. Même quand l’obus avait percuté le sol, le programme continuait de calculer sa trajectoire « comme un obus hypothétique qui s’enfoncerait dans le sol à la vitesse à laquelle il avait volé », selon la description de Jean Jennings. « À moins que ce problème soit résolu, nous savions que la démonstration serait un fiasco qui plongerait dans l’embarras les inventeurs de l’ENIAC et les ingénieurs69. »

Jean Jennings et Betty Snyder travaillèrent jusqu’à une heure tardive la veille de la présentation à la presse pour essayer de rectifier le tir, mais sans y parvenir. Elles abandonnèrent finalement à minuit, parce que Betty devait prendre le dernier train pour regagner son domicile en banlieue. Mais après s’être couchée, elle trouva la solution : « Je me suis réveillée au milieu de la nuit en pensant avoir identifié l’erreur […] Alors j’ai pris le premier train du matin pour aller sur place examiner un certain fil. » Le problème était qu’un réglage à la fin d’une boucle « faire tant que… » était en retard d’un chiffre. Betty Snyder bascula l’interrupteur ad hoc et la panne fut réparée. « Betty pouvait faire plus de raisonnements logiques pendant son sommeil que la plupart des gens ne peuvent en faire quand ils sont éveillés, dirait plus tard une Jean Jennings admirative. Quand elle dormait, son subconscient défaisait le nœud qui avait résisté à son esprit conscient70. »

Lors de la démonstration, l’ENIAC réussit à débiter en quinze secondes un ensemble de calculs de trajectoires de projectiles qui aurait pris plusieurs semaines aux calculatrices humaines, même en travaillant avec un analyseur différentiel du MIT. Ce fut très spectaculaire. Mauchly et Eckert, comme tous les bons innovateurs, savaient se mettre en scène. L’extrémité des lampes à vide dans les accumulateurs de l’ENIAC, qui étaient disposées en matrices 10 x 10, sortait par des trous pratiqués dans le panneau frontal de la machine. Mais la faible lumière de ces ampoules au néon, qui servaient de témoins, était à peine visible. Eckert se procura donc des balles de ping-pong, les coupa en deux, les numérota et en coiffa les lampes. Lorsque le calculateur commença à traiter les données, on éteignit les lumières dans la salle afin que les spectateurs soient hypnotisés par ces balles de ping-pong clignotantes, spectacle qui deviendrait un cliché obligatoire au cinéma et à la télévision. « À mesure que la trajectoire se calculait, les nombres remplissaient les accumulateurs et étaient transférés d’un endroit à l’autre, et les lumières commençaient à clignoter comme les ampoules des enseignes lumineuses à Las Vegas, disait Jean Jennings. Nous avions réussi ce que nous avions entrepris. Nous avions programmé l’ENIAC71. » Il vaut la peine de le répéter : elles avaient programmé l’ENIAC.

L’inauguration de l’ENIAC fit la une du New York Times sous la manchette « Ce calculateur électronique qui travaille à la vitesse de l’éclair pourrait accélérer l’ingénierie ». L’article commençait ainsi : « L’un des plus grands secrets de la dernière guerre, une stupéfiante machine qui applique pour la première fois la vitesse de l’électronique à des tâches mathématiques jusqu’ici trop difficiles ou trop volumineuses pour être résolues, a été dévoilé ce soir par le ministère de la Guerre.72 » L’article se poursuivait sur une pleine page à l’intérieur du quotidien, avec des photos de Mauchly, d’Eckert, et de l’ENIAC à l’étroit dans sa salle. Mauchly proclamait que la machine allait améliorer les prévisions météorologiques (sa première passion), la conception des avions, et celle de « projectiles opérant à des vitesses supersoniques ». La dépêche de l’Associated Press rendait compte d’une vision encore plus grandiose : « Ce robot a ouvert la voie mathématique vers une vie meilleure pour tous73. » À titre d’exemple d’une « vie meilleure », Mauchly affirmait que les calculateurs pourraient un jour servir à diminuer le coût d’une miche de pain. Il n’expliquait pas comment, mais cette idée et des millions d’autres extrapolations firent surface.

Plus tard, Jean Jennings déplora, dans la tradition d’Ada Lovelace, que de nombreux articles et reportages aient surestimé les capacités de l’ENIAC en le qualifiant de « cerveau géant » et en sous-entendant qu’il pouvait penser : « L’ENIAC n’était pas un cerveau à quelque titre que ce soit. Il ne pouvait pas raisonner, ce qui est toujours le cas des ordinateurs, mais il pouvait fournir aux humains plus de données à utiliser dans leurs raisonnements. »

Elle avait un autre reproche à faire, qui la touchait plus personnellement : « Betty et moi avons été ignorées et oubliées après la démonstration. Nous avons eu l’impression d’avoir joué un rôle dans un film fascinant qui a brusquement mal tourné, dans lequel nous avions travaillé comme des bêtes pendant deux semaines pour produire quelque chose de vraiment spectaculaire, et d’avoir été effacées du scénario. » Ce soir-là, on donna un dîner aux chandelles dans le vénérable Houston Hall de l’université de Pennsylvanie. Il y avait là des vedettes de la science, des huiles de l’armée et la plupart des hommes qui avaient travaillé sur l’ENIAC. Mais ni Jean Jennings ni Betty Snyder n’étaient présentes, ni d’ailleurs aucune autre des programmeuses74. « Betty et moi n’étions pas invitées, raconte Jean Jennings, alors nous avons été comme qui dirait horrifiées75. » Tandis que les hommes et divers dignitaires fêtaient l’événement, Jean et Betty rentrèrent chez elles seules dans la froide nuit de février.

Les premiers ordinateurs à programme enregistré

Le désir de Mauchly et d’Eckert de faire breveter – et de rentabiliser – ce qu’ils avaient contribué à créer souleva des problèmes à Penn, où l’on n’avait pas encore de politique claire en matière de répartition des droits de propriété intellectuelle. Mauchly et Eckert furent autorisés à déposer des demandes de brevet pour l’ENIAC, mais l’université insista alors pour obtenir non seulement des licences d’exploitation libres de droits, mais aussi le droit d’accorder à son tour des licences sur tous les aspects de la conception de l’ENIAC. En outre, les parties ne purent se mettre d’accord sur qui disposerait des droits relatifs aux innovations de l’EDVAC. Le litige était complexe, mais le résultat fut que Mauchly et Eckert quittèrent Penn fin mars 194676.

Ils fondèrent ce qui devint la Eckert-Mauchly Computer Corporation, basée à Philadelphie, et firent œuvre de pionniers dans l’évolution de l’informatique, discipline universitaire promue entreprise commerciale. (En 1950, leur société et les brevets qui leur seraient accordés furent rattachés à Remington Rand, qui devint Sperry Rand et finalement Unisys.) Au nombre des machines qu’ils construisirent se trouvait l’UNIVAC, qui fut acheté par le Bureau du recensement et d’autres clients, dont General Electric.

Avec ses lumières clignotantes et son aura hollywoodienne, l’UNIVAC devint célèbre lorsque CBS l’intégra à sa nuit des présidentielles en 1952. Walter Cronkite, le jeune présentateur vedette des informations, doutait que l’énorme machine puisse être très utile comparée aux compétences des correspondants de la chaîne, mais il convint qu’elle pourrait fournir un spectacle amusant aux téléspectateurs. S’étant assuré le concours d’un statisticien de Penn, Mauchly et Eckert élaborèrent un programme qui comparait les premiers résultats de certaines circonscriptions témoins aux résultats des élections antérieures. À 20 h 30 sur la côte Est, bien avant la fermeture de la plupart des bureaux de vote sur l’ensemble des États-Unis, l’UNIVAC prédisait déjà avec une probabilité de 100 contre 1 une victoire facile de Dwight Eisenhower sur Adlai Stevenson. CBS commença par taire le verdict de l’UNIVAC ; Cronkite dit aux téléspectateurs que l’ordinateur n’avait pas encore abouti à une conclusion. Plus tard dans la nuit, toutefois, quand le décompte des voix eut confirmé qu’Eisenhower avait gagné haut la main, Cronkite délégua l’envoyé spécial Charles Collingwood à l’antenne pour avouer que l’UNIVAC l’avait prédit en début de soirée, mais que CBS n’avait pas passé l’information. L’UNIVAC devint une célébrité et un habitué incontournable des soirées des électorales ultérieures77.

Eckert et Mauchly n’oublièrent pas l’importance des programmeuses qui avaient travaillé avec eux à Penn, même si elles n’avaient pas été invitées au dîner inaugural de l’ENIAC. Ils engagèrent Betty Snyder, qui, sous son nom marital Betty Holberton, devint ensuite une pionnière de la programmation qui contribua au développement des langages COBOL et Fortran, et Jean Jennings, qui épousa un ingénieur et devint Jean Jennings Bartik. Mauchly voulait aussi recruter Kay McNulty, mais quand il eut perdu sa femme, victime d’une noyade accidentelle, il la demanda en mariage. Ils eurent cinq enfants et elle continua à aider à la conception de logiciels pour l’UNIVAC.

Mauchly recruta aussi leur doyenne, Grace Hopper. « Il laissait les gens essayer des trucs, répondit-elle quand on lui demanda pourquoi elle s’était laissée convaincre de rejoindre la Eckert-Mauchly Corporation. Il encourageait l’innovation78. » En 1952, elle avait déjà créé le premier compilateur fonctionnel du monde, le « système A-0 », qui traduisait le code mathématique symbolique en langage machine et facilitait donc l’écriture des programmes pour le commun des mortels.

En bon lieutenant de marine, Grace Hopper appréciait une collaboration du style « tout le monde sur le pont ! » et contribua au développement de la méthode d’innovation dite « open source » en envoyant des versions initiales du compilateur à ses amis et connaissances dans le milieu de la programmation et en leur demandant d’y apporter des améliorations. Elle recourut au même processus de développement ouvert quand elle officia comme directeur technique pour coordonner la création du COBOL, premier langage informatique normalisé multi-plate-forme à vocation commerciale79. Son intuition que la programmation devrait être indépendante de la machine reflétait sa préférence pour la collégialité ; son sentiment était que même les machines devaient pouvoir bien marcher ensemble. Elle montrait aussi qu’elle avait compris très tôt un trait qui définirait l’ère informatique : que le matériel deviendrait une simple marchandise et que la vraie valeur résiderait dans le logiciel – la programmation. Jusqu’à ce que Bill Gates entre en scène, c’était une intuition qui échappait à la plupart des hommes*4.

Von Neumann affichait son dédain pour la démarche mercenaire du tandem Eckert-Mauchly. « Eckert et Mauchly sont un groupe commercial avec une politique commerciale en matière de brevets, se plaignait-il à un ami. Nous ne pouvons pas travailler avec eux directement ni indirectement de la même manière ouverte dont nous travaillerions avec un groupe d’universitaires80. » Or, malgré toute sa rectitude, von Neumann ne dédaignait pas gagner de l’argent avec ses idées. En 1945, il négocia personnellement un contrat de consultant chez IBM qui accordait à cette société les droits sur toutes les inventions qu’il ferait. C’était un arrangement parfaitement valide. Il n’en scandalisa pas moins Eckert et Mauchly : « Il a vendu nos idées à IBM par ce moyen détourné, enrageait Eckert. Il parlait avec une langue fourchue. Il disait une chose et en faisait une autre. Il ne fallait pas lui faire confiance81. »