Ada, comtesse Lovelace

Science poétique

En mai 1833, à dix-sept ans, Ada Byron comptait parmi les jeunes femmes présentées à la cour royale anglaise. Des membres de sa famille s’étaient inquiétés de la façon dont elle s’acquitterait de sa tâche, vu sa nature hypersensible et indépendante, mais finalement elle se comporta, selon sa mère, « de manière acceptable ». Parmi les personnalités qu’Ada rencontra ce soir-là se trouvaient le duc de Wellington, dont elle admira les manières directes, et l’ambassadeur français Talleyrand, soixante-dix-neuf ans, qui lui fit l’effet « d’un vieux singe1 ».

Unique enfant légitime du poète lord Byron, Ada avait hérité de son père son esprit romantique, trait que sa mère essaya de contrebalancer en lui faisant donner des leçons de mathématiques. Cette combinaison produisit chez Ada un amour de ce qu’elle prit l’habitude de dénommer la « science poétique », qui associait son imagination rebelle à son enchantement vis-à-vis des nombres. Pour beaucoup, dont son père, les sensibilités raréfiées de l’ère romantique étaient incompatibles avec l’enthousiasme technologique de la Révolution industrielle. Mais Ada était à son aise à l’intersection des deux.

Aussi n’est-il pas surprenant que son début à la cour, en dépit du prestige attaché à cette occasion, l’ait moins impressionnée que sa participation, quelques semaines plus tard, à un autre événement majestueux de la saison londonienne, lors duquel elle fit la connaissance de Charles Babbage, veuf, quarante et un ans, sommité de la science et des mathématiques devenue une étape incontournable du circuit mondain de la capitale. « Ada a plus apprécié la soirée à laquelle elle était mercredi que n’importe quel autre des assemblages du grand monde, écrivit sa mère à un ami. Elle y a rencontré quelques scientifiques – dont Babbage, qui l’a enchantée2. »

Les revigorants salons hebdomadaires de Babbage, qui comprenaient jusqu’à trois cents invités, mêlaient des lords en habit à queue-de-pie et des dames en robes de brocart à des écrivains, des industriels, des poètes, des comédiens, des hommes d’État, des explorateurs, des botanistes et autres « scientifiques », terme que les amis de Babbage avaient récemment créé3. En introduisant des érudits scientifiques dans ce royaume d’excellence, disait un célèbre géologue, Babbage « affirma avec succès le rang dû à la science dans la société4 ».

Ces soirées proposaient des danses, des lectures, des jeux et des conférences accompagnés d’un assortiment de fruits de mer, de viandes, de gibier, de boissons exotiques et de desserts glacés. Les dames se mettaient en scène dans des tableaux vivants, costumées pour reconstituer des peintures célèbres. Des astronomes installaient des lunettes, des chercheurs exhibaient leurs dispositifs électriques et magnétiques, et Babbage autorisait des invités à jouer avec ses poupées mécaniques. Le clou de ces soirées – et l’une des nombreuses raisons qu’avait Babbage de les organiser – était sa démonstration d’une portion modèle de sa « machine à différences », gigantesque dispositif de calcul mécanique, dont l’original était en construction dans les ateliers du réputé mécanicien Joseph Clement, à Southwark, à l’autre bout de Londres, mais qu’il projetait de faire transférer dans une salle ignifugée des communs attenant à sa résidence. Babbage procédait d’une manière spectaculaire : il tournait la manivelle du modèle qui calculait une séquence de nombres puis, juste au moment où son public commençait à se lasser, il montrait comment la séquence pouvait changer brusquement à la suite d’instructions codées transmises à la machine5.

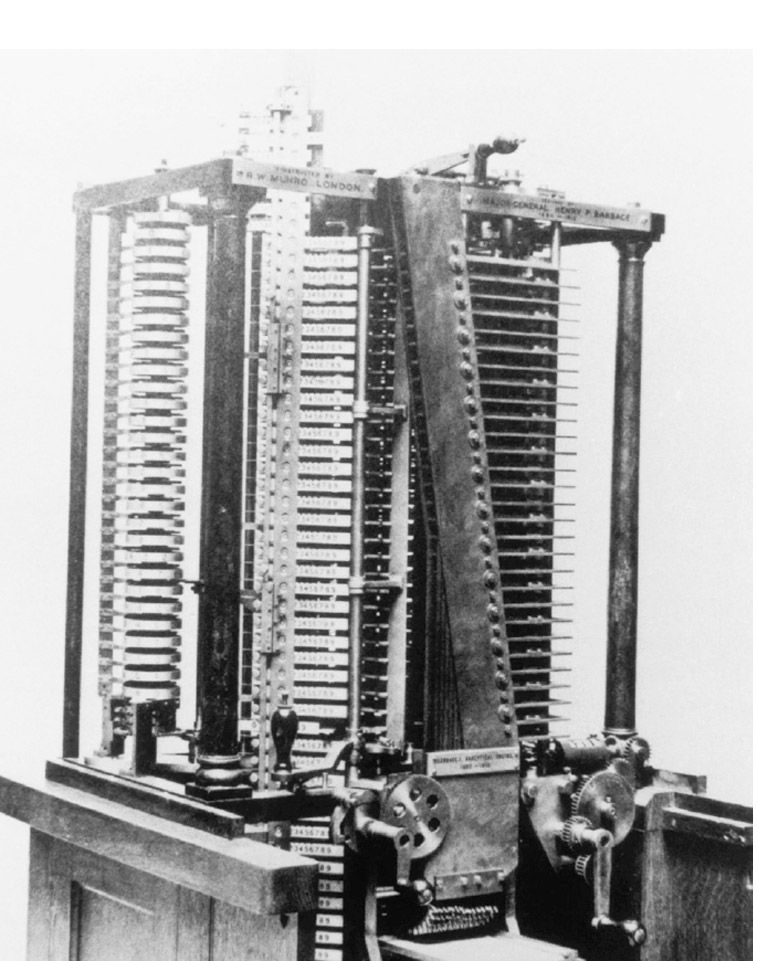

La machine à différences de Babbage, capable de résoudre des équations polynomiales, impressionnait différemment les gens. Le duc de Wellington estimait qu’elle pourrait servir à analyser les variables auxquelles un général aurait à faire face avant d’engager une bataille6. La mère d’Ada, lady Byron, émerveillée, parla d’une « machine pensante ». Quant à Ada, qui dans une remarque célèbre dirait plus tard que les machines ne pourraient jamais véritablement penser, un ami qui s’était rendu avec elles à la démonstration rapporta que « Mlle Byron, jeune comme elle l’était, en comprit le fonctionnement et aperçut la grande beauté de l’invention7 ».

L’amour qu’éprouvait Ada à la fois pour la poésie et les mathématiques la préparait à voir de la beauté dans une machine à calculer. Elle était représentative de l’ère de la science romantique, qui se caractérisait par un enthousiasme lyrique pour l’invention et la découverte – une époque qui introduisit « l’intensité et la passion imaginatives dans le travail scientifique, écrit Richard Holmes dans L’Ère de l’émerveillement. Elle était impulsée par un idéal commun, l’engagement personnel intense et même téméraire dans la découverte8. »

Bref, une époque pas trop différente de la nôtre. Les avancées de la Révolution industrielle, notamment la machine à vapeur, le métier à tisser mécanique et le télégraphe, ont transformé le xixe siècle à peu près de la même manière que les avancées de la révolution numérique – l’ordinateur, la puce électronique et Internet – ont transformé la nôtre. Au cœur de ces deux ères se trouvaient des innovateurs combinant l’imagination et la passion avec une technologie étonnante, mélange qui produisit la science poétique d’Ada et ce que le poète du xxe siècle Richard Brautigan appellerait « des machines de grâce aimante ».

Lord Byron

Si Ada hérita de son père son tempérament poétique et insoumis, il ne fut pas à l’origine de son amour des machines. C’était en fait un luddite. Dans son tout premier discours à la Chambre des lords, prononcé en février 1812 quand il avait vingt-quatre ans, Byron défendit les disciples de Ned Ludd, qui se déchaînaient contre les métiers à tisser mécaniques. Avec un mépris sarcastique, il railla les tentatives des propriétaires de filatures de Nottingham pour imposer une loi qui ferait de la destruction des métiers automatisés un crime punissable de la peine capitale. « Ces machines étaient pour eux un avantage, dans la mesure où elles rendaient caduque la nécessité d’employer un certain nombre d’ouvriers, qui furent en conséquence condamnés à mourir de faim, déclara Byron. Les ouvriers rejetés, dans l’aveuglement de leur ignorance, au lieu de se réjouir de ces améliorations des arts si bénéfiques pour l’humanité, s’imaginèrent qu’ils étaient sacrifiés pour des améliorations mécaniques. »

Deux semaines plus tard, Byron publiait les deux premiers chants de son poème épique Le Pèlerinage de Childe Harold, récit romancé de ses pérégrinations au Portugal, à Malte et en Grèce, et, comme il le nota plus tard : « Un matin je m’éveillai et me découvris célèbre. » Beau, séduisant, troublé, morose, et sexuellement aventureux, il vivait la vie d’un héros byronien tout en en créant l’archétype dans sa poésie. Il devint la coqueluche du Londres littéraire, fêté dans trois réceptions par jour, dont on a surtout retenu un somptueux bal du matin donné par lady Caroline Lamb.

Lady Caroline, bien que mariée à un aristocrate politiquement puissant qui deviendrait plus tard Premier ministre, tomba follement amoureuse de Byron. Même s’il estimait qu’elle était « trop maigre », elle affichait une ambiguïté sexuelle non conformiste (elle aimait s’habiller en page) qu’il trouvait attirante. Ils eurent une liaison tumultueuse et, quand elle fut terminée, lady Caroline ne cessa de le poursuivre de ses assiduités obsessionnelles. Dans une déclaration célèbre, elle le traita de « fou, méchant, et dangereux pour qui voulait le connaître ». Certes, il l’était, mais elle l’était aussi.

À la réception donnée par lady Caroline, lord Byron avait également remarqué une jeune femme qui était, se souvint-il, « habillée plus simplement ». Anne Isabella (« Annabella ») Milbanke, dix-neuf ans, était d’une famille aisée riche en titres nobiliaires. La veille, elle avait lu Childe Harold et avait des sentiments mitigés envers le poète. « Je le trouve trop maniéré, écrivait-elle. Il excelle surtout dans la description des sentiments profonds. » Quand elle l’aperçut de l’autre côté de la salle lors de la réception, ses sentiments devinrent dangereusement contradictoires. « Je n’ai pas cherché à lui être présentée, car toutes les femmes lui faisaient une cour absurde et essayaient de mériter le fouet de sa satire, écrivait-elle à sa mère. Je ne désire pas avoir ma place dans ses poèmes. Je n’ai fait nulle offrande au sanctuaire de Childe Harold, mais je ne refuserai pas de faire sa connaissance si j’en ai l’occasion9. »

Il se trouva qu’elle en eut l’occasion. Après lui avoir été présenté dans les formes, Byron décida qu’elle pourrait peut-être faire une épouse convenable. C’était pour lui une rare manifestation de la raison triomphant du romantisme. Plutôt qu’attiser ses passions, elle semblait être le type de femme qui puisse dompter lesdites passions et le protéger de ses propres excès – et en même temps l’aider à rembourser ses lourdes dettes. Il lui proposa le mariage sans conviction, par lettre. Elle eut le bon sens de refuser. Il se risqua alors dans d’autres liaisons, moins convenables, dont une avec sa demi-sœur, Augusta Leigh. Mais au bout d’un an, Annabella déclencha à nouveau sa cour. Byron, qui s’enfonçait de plus en plus dans les dettes tout en cherchant un moyen de brider ses enthousiasmes, vit la logique – à défaut du romantisme – de la possibilité d’une telle relation. « Seul le mariage et surtout un mariage express peut me sauver, avoua-t-il à la tante d’Annabella. Si votre nièce peut s’obtenir, c’est à elle que je devrais donner la préférence ; sinon, à la toute première femme qui ne me donne pas l’impression de vouloir me cracher à la figure10. » Il y avait des moments où Byron n’était pas romantique. Annabella et lui se marièrent en janvier 1815.

Byron inaugura le mariage à sa manière très byronienne. « J’ai eu lady Byron sur le sofa avant le dîner », écrivit-il à propos du jour de ses noces11. Leur relation était encore active quand ils rendirent visite à sa demi-sœur deux mois plus tard, car c’est à peu près à ce moment qu’Annabella tomba enceinte. Toutefois, pendant cette visite, elle commença à soupçonner que l’amitié de son mari avec Augusta allait au-delà du fraternel, surtout quand il se fut allongé sur un sofa et leur eut demandé à toutes les deux de l’embrasser à tour de rôle12. Le nœud matrimonial commença à se défaire.

Annabella avait reçu des leçons de mathématiques, ce qui amusait lord Byron, et à l’époque où il lui faisait la cour il avait plaisanté sur le mépris qu’il avait pour l’exactitude des nombres. « Je sais que deux et deux font quatre – et je serais heureux de le démontrer si je le pouvais, écrivait-il. Mais il me faut avouer que si par un processus quelconque je pouvais convertir deux et deux en cinq, cela me donnerait un plaisir bien plus grand. » Assez vite, il l’avait surnommée la « Princesse des parallélogrammes ». Mais lorsque le mariage tourna au vinaigre, il affina cette image géométrique : « Nous sommes deux lignes parallèles prolongées jusqu’à l’infini côte à côte sans jamais se rencontrer. » Plus tard, dans le premier chant de son poème épique Don Juan, il se moquerait d’elle : « Les mathématiques étaient sa science de prédilection […] c’était une arithmétique ambulante. »

Le mariage ne fut pas sauvé par la naissance de leur fille, le 10 décembre 1815. Elle fut nommée Augusta Ada Byron, son premier prénom étant celui de la demi-sœur trop bien aimée de Byron. Lorsque lady Byron fut convaincue de la perfidie de son époux, elle appela désormais sa fille par son deuxième prénom. Cinq semaines plus tard, elle entassa ses affaires dans une voiture et s’enfuit pour gagner la résidence de campagne de ses parents avec la petite Ada.

Ada ne revit jamais son père. Lord Byron quitta l’Angleterre en avril 1816, quand lady Byron, dans des lettres tellement calculatrices qu’elles lui vaudraient le surnom de « Médée mathématique », eut menacé de révéler les liaisons incestueuses et homosexuelles qu’on lui attribuait comme moyen d’assurer une séparation à l’amiable qui lui donnerait la garde de leur enfant13.

Dans les premiers vers du chant III de Childe Harold, écrit quelques semaines plus tard, il invoque Ada comme sa muse :

Tes traits ressemblent-ils à ceux de ta mère, ma belle enfant ?

Ada ! fille unique de ma maison et de mon cœur !

La dernière fois que j’ai vu le bleu de tes jeunes yeux,

ils m’ont souri,

Et nous nous sommes quittés.

Byron écrivit ces vers dans une villa sur les bords du lac Léman, où il séjournait avec le poète Percy Bysshe Shelley et la future épouse de celui-ci, Mary. Il pleuvait sans discontinuer. Puisqu’ils étaient condamnés à rester cloîtrés pendant des jours, Byron suggéra qu’ils écrivent des récits d’épouvante. Il produisit un embryon d’histoire de vampire, l’un des premiers efforts littéraires sur ce sujet, mais c’est le récit de Mary Shelley qui deviendrait un classique : Frankenstein, ou le Prométhée moderne. Se référant au mythe grec antique du héros qui façonna un homme à partir de l’argile et déroba le feu aux dieux pour le donner aux humains, Frankenstein était l’histoire d’un savant qui avait littéralement électrisé une créature de sa fabrication pour en faire un humain doué de pensée. C’était un récit à valeur d’avertissement sur la technologie et la science. Il soulevait aussi la question qu’on associerait plus tard à Ada Lovelace : les machines créées par l’homme pourront-elles jamais penser ?

Le chant III de Childe Harold se termine sur la conviction prémonitoire de Byron qu’Annabella essaierait d’empêcher Ada de connaître l’existence de son père, et c’est ce qui se passa. Il y avait un portait de lord Byron dans leur demeure, mais lady Byron le maintenait hermétiquement voilé et Ada le découvrit pour la première fois à vingt ans14.

Lord Byron, en revanche, conservait une image d’Ada sur son bureau où qu’il allât dans ses voyages, et ses lettres exigeaient souvent des nouvelles ou des portraits d’elle. Quand elle eut sept ans, il écrivit à Augusta : « Je voudrais que vous puissiez obtenir de lady B. quelques détails du caractère d’Ada […] Est-elle imaginative ? Est-elle passionnée ? J’espère que les dieux l’ont faite tout sauf poétique – il suffit qu’il y ait un fou dans la famille. » Lady Byron lui fit savoir que l’imagination d’Ada « s’exerçait principalement en liaison avec son ingéniosité mécanique15 ».

C’est alors que Byron, qui parcourait l’Italie sans cesser d’écrire ni d’avoir tout un assortiment de liaisons, se lassa et décida de s’enrôler aux côtés des Grecs contre l’Empire ottoman dans leur lutte pour l’indépendance. Il s’embarqua pour Missolonghi, où il prit le commandement d’une partie de l’armée rebelle et se prépara à attaquer une forteresse turque. Mais avant qu’il ne puisse s’engager dans la bataille, il contracta une violente fièvre, qu’aggrava la décision de son médecin de le traiter par des saignées. Le 19 avril 1824, il mourut. D’après son domestique, il expira en disant, entre autres : « Oh, ma pauvre chère enfant ! ma chère Ada ! Mon Dieu, si j’avais pu la voir ! Donnez-lui ma bénédiction16. »

Ada

Lady Byron voulait s’assurer qu’Ada ne devienne pas comme son père, et une partie de sa stratégie consista à lui imposer l’étude rigoureuse des mathématiques, comme si c’était là l’antidote de l’imagination poétique. Lorsqu’Ada, à cinq ans, exprima sa préférence pour la géographie, lady Byron ordonna que cette matière soit remplacée par des leçons d’arithmétique supplémentaires, et sa gouvernante ne tarda pas à signaler fièrement : « Elle effectue avec exactitude des additions à cinq ou six chiffres. » Malgré ces efforts, Ada développa certains des penchants de son père. Elle eut une liaison, encore jeune adolescente, avec un de ses précepteurs, et lorsqu’ils furent surpris et que le précepteur fut renvoyé, elle essaya de fuguer pour le rejoindre. En outre, elle avait des sautes d’humeur qui la faisaient passer du grandiose au désespoir, et elle souffrait de diverses maladies tant physiques que psychologiques.

Ada accepta la conviction de sa mère qu’une immersion dans les mathématiques pourrait contribuer à dompter ses tendances byroniennes. Après sa dangereuse liaison avec le précepteur, et inspirée par la machine à différences de Babbage, elle décida de son propre chef, à dix-huit ans, de commencer une nouvelle série de leçons. « Il me faut cesser de penser à vivre pour le plaisir ou la satisfaction personnelle, écrivait-elle à son nouveau précepteur. Je trouve que seule une application très étroite et intense dans des matières de nature scientifique semble maintenant empêcher mon imagination de divaguer […] Personnellement, j’estime que la première étape serait de prendre un cours de Mathématiques. » Le précepteur approuva cette prescription : « Vous avez raison de supposer qu’à présent votre principale ressource et sauvegarde réside dans une étude intellectuelle stricte. À cet effet il n’y a aucune matière qui puisse se comparer aux Mathématiques17. » Il lui prescrivit la géométrie euclidienne, suivie d’une dose de trigonométrie et d’algèbre. De quoi guérir quiconque souffre d’un excès de passions artistiques ou romantiques, pensaient-ils tous les deux.

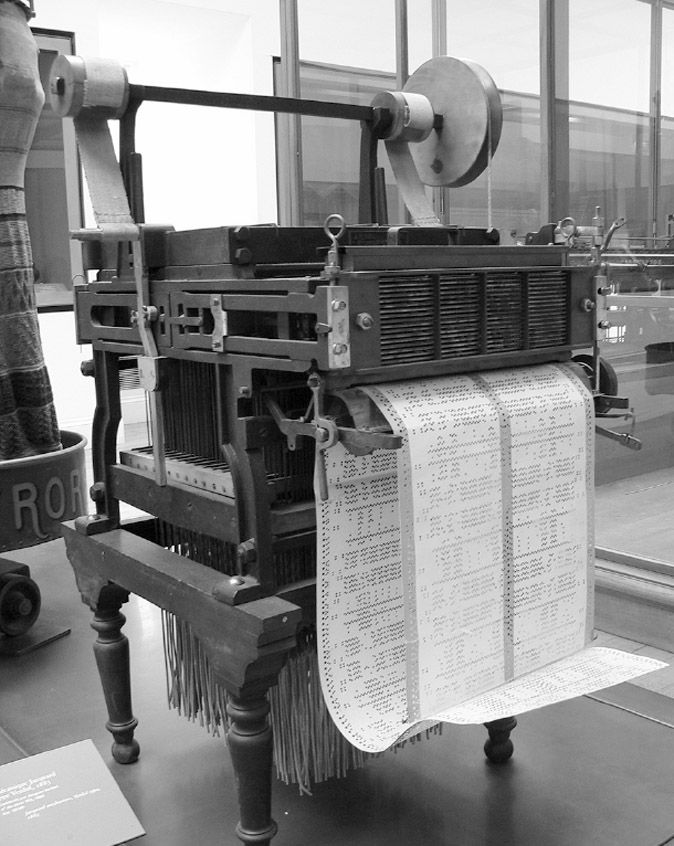

L’intérêt d’Ada pour la technologie fut attisé lorsque sa mère l’emmena en voyage dans les Midlands, le cœur industriel de la Grande-Bretagne, pour lui montrer les nouvelles usines et machines. Ada fut particulièrement impressionnée par un métier à tisser automatisé qui utilisait des cartes perforées pour diriger la création des motifs choisis sur le tissu, et dessina un croquis de son fonctionnement. Dans son célèbre discours à la Chambre des lords, son père avait soutenu les luddites qui mettaient en pièces de tels métiers parce qu’ils craignaient ce que la technologie risquait d’infliger à l’humanité. Mais Ada trouva des accents poétiques pour les défendre et aperçut le rapport avec ce qu’on appellerait un jour des ordinateurs : « Ces machines me rappellent Babbage et son joyau de tous les mécanismes18. »

Son intérêt pour les sciences appliquées fut à nouveau stimulé lorsqu’elle rencontra l’une des rares mathématiciennes et femmes de science britanniques de quelque renom, Mary Somerville. Celle-ci venait de terminer la rédaction d’un de ses ouvrages majeurs, De la connexion des sciences physiques, dans lequel elle associait des développements en astronomie, optique, électricité, chimie, physique, botanique et géologie*1. Ouvrage emblématique de l’époque, il présentait un panorama unifié des extraordinaires activités de découverte alors en cours. Dans la première phrase, elle proclamait : « Le progrès de la science moderne, surtout depuis les cinq dernières années, est remarquable pour sa tendance à simplifier les lois de la nature et à unifier par des principes généraux des domaines séparés. »

Mary Somerville devint l’amie, l’enseignante, l’inspiratrice et la conseillère d’Ada. Elle la rencontrait régulièrement, lui envoyait des ouvrages de mathématiques, concevait des problèmes à lui faire résoudre et lui expliquait patiemment les réponses exactes. Elle était aussi amie avec Babbage, et pendant l’automne 1834 Ada et elle participaient souvent à ses salons du samedi soir. Le fils de Mary, Woronzow Greig, soutint les efforts d’Ada pour se stabiliser en suggérant à l’un de ses anciens condisciples de Cambridge qu’elle ferait une épouse convenable – ou, du moins, intéressante.

William King était un homme en vue, financièrement à l’aise, discrètement intelligent, et aussi taciturne qu’Ada était émotive. Comme elle, il étudiait les sciences, mais son dessein était d’un ordre plus pratique et moins poétique : il s’intéressait principalement aux théories de l’assolement et aux avancées dans le domaine des méthodes de reproduction du bétail. Il proposa le mariage à Ada quelques semaines seulement après avoir fait sa connaissance, et elle accepta. La mère d’Ada, pour des motivations que seul un psychiatre pourrait sonder, jugea indispensable d’informer William de la tentative de fugue d’Ada avec son précepteur. Nonobstant cette information, William demeura disposé à concrétiser le projet du mariage, qui eut lieu en juillet 1835. « Notre doux Seigneur, qui vous a miséricordieusement donné une occasion de vous détourner des chemins dangereux, vous a offert un ami et un protecteur », écrivit lady Byron à sa fille, en ajoutant qu’elle devrait profiter de cette occasion pour « dire adieu » à toutes ses « bizarreries, extravagances et égolâtries19 ».

Le mariage fut régi par le calcul rationnel. Il donnait à Ada une chance d’adopter une vie plus régulière et mieux fondée. Plus important encore, il lui permettait d’échapper à sa dépendance d’une mère dominante. Et il donnait à William une épouse fascinante et excentrique née dans une famille riche et célèbre.

Le cousin au premier degré de lady Byron, le vicomte Melbourne (qui avait la malchance d’avoir été marié à lady Caroline Lamb, décédée depuis), était le Premier ministre. Il s’arrangea pour que, dans la liste des honneurs publiée lors du couronnement de la reine Victoria, William soit promu comte Lovelace. En vertu de quoi son épouse devint Ada, comtesse Lovelace. Elle est donc correctement appelée lady Lovelace, bien qu’elle soit désormais communément connue sous le nom d’Ada Lovelace.

À Noël 1835, Ada reçut de sa mère le célèbre portrait grandeur nature de son père. Peint par Thomas Phillips, il montrait un lord Byron romantique, de profil, contemplant l’horizon, vêtu du costume albanais traditionnel – veste en velours rouge, épée d’apparat et coiffe. Il était resté accroché pendant des années au-dessus de la cheminée chez les grands-parents d’Ada, dissimulé sous un voile de tissu vert depuis le jour où ses parents s’étaient séparés. Elle avait désormais le droit non seulement de le voir, mais d’en avoir la propriété, avec l’encrier et la plume de son père.

Sa mère fit une chose encore plus surprenante lorsque le premier enfant des Lovelace, un garçon, naquit quelques mois plus tard. Malgré le mépris qu’elle affichait pour la mémoire de feu son époux, elle accepta qu’Ada donne à son fils le prénom de Byron. L’année suivante, Ada eut une fille, qu’elle nomma obligeamment Annabella, en hommage à sa mère. Elle contracta alors une maladie mystérieuse – une de plus – qui l’obligea à s’aliter pendant des mois. Elle se remit suffisamment pour avoir un troisième enfant, un garçon prénommé Ralph, mais sa santé demeura fragile. Elle avait des problèmes digestifs et respiratoires aggravés par des traitements à base de laudanum, de morphine et d’autres dérivés de l’opium, ce qui suscitait des sautes d’humeur et, parfois, des hallucinations.

Ada fut de surcroît perturbée par l’irruption dans sa vie d’une tragédie personnelle qui était bizarre même à l’aune des normes de la famille Byron. Elle concernait Medora Leigh, la fille de la demi-sœur et amante occasionnelle de Byron. D’après des rumeurs généralement admises, Medora était la fille de Byron. Elle semblait déterminée à prouver que l’aberration était héréditaire. Elle eut une liaison avec le mari d’une de ses sœurs, puis s’enfuit avec lui en France et eut deux enfants illégitimes. Dans un accès de pharisaïsme, lady Byron se déplaça en France pour secourir Medora puis révéla à Ada l’inceste paternel.

Cette « histoire des plus étranges et des plus terribles » ne sembla pas surprendre Ada. « Je ne suis pas le moins du monde étonnée, écrivit-elle à sa mère. Vous ne faites que confirmer ce dont je n’ai guère douté pendant bien des années20. » Loin d’être scandalisée, elle semblait bizarrement électrisée par cette nouvelle. Elle déclara qu’elle pouvait comprendre le mépris de son père envers l’autorité. À propos de son « génie mal employé », elle écrivit à sa mère : « S’il m’a transmis la moindre portion de ce génie, je l’emploierai à révéler de grands principes, de grandes vérités. Je pense qu’il m’a légué cette mission. Je le ressens fortement, et j’y associe un certain plaisir21. »

Une fois de plus, Ada se mit à l’étude des mathématiques afin de retrouver son équilibre et essaya de persuader Babbage de devenir son professeur : « Je ne suis pas une élève ordinaire, et je pense que j’ai pour réussir besoin d’un enseignant peu ordinaire. » Que ce soit à cause des opiacés, de son éducation, ou des deux, elle avait développé une opinion quelque peu démesurée de ses talents et commença à se prendre pour un génie. Dans sa lettre à Babbage, elle écrivait : « Je ne veux pas passer pour prétentieuse, mais je crois que j’ai le pouvoir d’aller aussi loin que je le veux dans de telles recherches, et même, là où il y a un goût aussi prononcé – une passion, devrais-je presque dire – que celui que j’ai pour elles, je me demande s’il n’y a pas toujours une portion non négligeable de génie naturel22. »

Babbage esquiva la requête d’Ada, ce qui était probablement sage de sa part. Cela préserva leur amitié pour une collaboration encore plus importante, et elle réussit à s’assurer les services d’un professeur de mathématiques hors pair : Augustus De Morgan, un gentleman patient qui faisait œuvre de pionnier dans le domaine de la logique symbolique. Il avait exposé un concept dont Ada se servirait un jour de manière très significative, à savoir qu’une équation algébrique pouvait s’appliquer à d’autres choses que des nombres. Les relations entre des symboles (par exemple, a + b = b + a) pouvaient faire partie d’une logique appliquée à des objets non numériques.

Ada ne fut jamais la grande mathématicienne mise en avant par ses admirateurs, mais elle fut une élève avide, capable d’appréhender la plupart des concepts fondamentaux du calcul intégral, et sa sensibilité artistique lui permettait de se représenter les courbes et trajectoires changeantes que décrivaient les équations. De Morgan l’encouragea à se concentrer sur les règles gouvernant la résolution des équations, mais elle était plus portée à débattre des concepts sous-jacents. De même, en géométrie, elle exigeait souvent des procédés visuels pour se représenter des problèmes, par exemple comment les intersections de cercles dans une sphère la partagent en diverses formes.

L’aptitude d’Ada à apprécier la beauté des mathématiques est un don qui échappe à bien des gens, y compris certains qui se prennent pour des intellectuels. Elle se rendait compte que les mathématiques étaient un langage élégant, capable de décrire les harmonies de l’univers, et, parfois, d’être poétique. Malgré les efforts de sa mère, elle demeura la fille de son père, douée d’une sensibilité poétique lui permettant de considérer une équation comme un coup de pinceau qui peignait un aspect de la splendeur physique de la nature, tout comme elle pouvait se représenter la « mer couleur de vin » d’Homère ou une femme qui « marche en beauté, telle la nuit » de Byron. Mais l’attrait des mathématiques était encore plus profond : il était d’ordre spirituel. Les mathématiques, disait-elle, « constituent le seul langage par l’entremise duquel nous puissions correctement exprimer les grandioses réalités du monde naturel » et elles nous permettent de décrire « les changements dans les relations mutuelles » qui se déploient dans la création. Elles sont « l’instrument grâce auquel le faible esprit de l’homme peut le plus efficacement déchiffrer les œuvres du Créateur ».

Cette aptitude à appliquer l’imagination à la science caractérisa la Révolution industrielle tout comme la révolution informatique, dont Ada deviendrait la sainte patronne. Elle était capable, comme elle le disait à Babbage, d’appréhender le rapport entre la poésie et l’analyse mathématique selon des modes qui transcendaient les talents de son père : « Je ne crois pas que mon père soit (ou puisse jamais avoir été) aussi poète que je suis analyste ; car chez moi l’un et l’autre vont indissolublement de concert23. »

Son engagement renouvelé dans les mathématiques, confia-t-elle à sa mère, stimula sa créativité et conduisit à un « immense développement de l’imagination, à un point tel que si je continue mes études je ne doute pas qu’à terme je devienne poète24 ». Tout le concept de l’imagination, surtout appliqué à la technologie, ne laissait pas de l’intriguer. « Qu’est-ce que l’imagination ? se demandait-elle dans un essai de 1841. C’est la faculté combinatoire. Elle rassemble des choses, des faits, des idées, des conceptions en des combinaisons nouvelles, originales, infinies, sans cesse changeantes […] C’est cela qui pénètre dans les mondes invisibles qui nous entourent, les mondes de la Science25. »

À ce moment-là, Ada croyait déjà posséder des facultés particulières, voire surnaturelles, ce qu’elle appelait « une perception intuitive des choses cachées ». La surestimation de ses propres talents l’amena à suivre des aspirations inhabituelles pour une aristocrate et mère de famille du début de l’époque victorienne. « Je crois posséder une combinaison des plus singulières de qualités exactement taillées pour faire essentiellement de moi une découvreuse des réalités cachées de la nature, expliquait-elle dans une lettre à sa mère en 1841. Je peux projeter des rayons issus de tous les confins de l’univers en une vaste et unique focalisation26. »

C’est dans cet état d’esprit qu’elle décida de reprendre contact avec Charles Babbage, dont elle avait fréquenté les salons pour la première fois huit ans plus tôt.

Charles Babbage et ses machines

Depuis son plus jeune âge, Charles Babbage s’intéressait aux machines qui pouvaient accomplir des tâches humaines. Quand il était enfant, sa mère l’emmenait dans les nombreux musées des merveilles et salles d’exposition qui se multipliaient à Londres au début des années 1800. Dans un établissement de Hanover Square, le propriétaire, qui se faisait appeler Merlin, comme l’enchanteur, l’invita dans un atelier sous les combles qui recelait une gamme variée de poupées mécaniques, qualifiées d’« automates ». L’une était une danseuse en argent, d’une trentaine de centimètres de haut, dont les bras bougeaient avec grâce et qui tenait dans sa main un oiseau capable d’agiter la queue, de battre des ailes et d’ouvrir le bec. L’aptitude de la Silver Lady à manifester des sentiments et une personnalité impressionna le jeune garçon. « Elle avait des yeux pleins d’imagination », se souvint-il. Bien des années plus tard, il découvrit la Silver Lady dans une vente aux enchères à la suite d’une faillite et l’acheta. Elle lui servait d’attraction pour amuser les invités des salons du soir où il célébrait les merveilles de la technologie.

À Cambridge, Babbage se lia d’amitié avec un groupe d’étudiants, dont John Herschel et George Peacock. Déçus par la manière dont on leur enseignait les mathématiques, ils formèrent un club, appelé la Société analytique, qui faisait campagne pour obliger l’université à abandonner la notation du calcul infinitésimal conçue par son ancien étudiant Newton, qui utilisait des points, et à la remplacer par celle de Leibniz, qui utilisait dx et dy pour représenter les incréments infinitésimaux et était donc connue sous le nom de notation « en d ». Babbage intitula leur manifeste « Les principes du D-isme pur en opposition au Gât-isme de l’université27 ». Il était susceptible, mais avait un solide sens de l’humour.

Un jour, Babbage se trouvait dans la salle de la Société analytique en train de travailler sur une table de logarithmes bourrée d’erreurs. Herschel lui demanda ce qu’il pensait. « Plût à Dieu que ces calculs eussent été exécutés par la vapeur ! » soupira Babbage. À cette suggestion d’une méthode mécanique pour compiler les tables de logarithmes, Herschel répondit : « C’est tout à fait possible28. » En 1821, Babbage s’intéressa à la construction d’un tel mécanisme.

Au fil des années, nombreux étaient ceux qui s’étaient attelés plus ou moins sérieusement à la fabrication de dispositifs de calcul. Dans les années 1640, le mathématicien et philosophe français Blaise Pascal avait créé une machine arithmétique mécanique pour réduire la charge de travail répétitif imposée à son père, contrôleur des impôts. Elle comportait des rouages métalliques à rayons avec les chiffres de 0 à 9 gravés sur leur circonférence. Pour ajouter ou soustraire, l’opérateur se servait d’un stylet pour composer un nombre, comme sur un téléphone à cadran, puis composait le nombre suivant ; une armature reportait ou retenait un 1 chaque fois que c’était nécessaire. Ce fut la première calculatrice à être brevetée et commercialisée.

Trente ans plus tard, le mathématicien et philosophe allemand Gottfried Leibniz essaya d’améliorer le dispositif de Pascal avec une « calculatrice pas à pas » qui pouvait aussi multiplier et diviser. Elle comportait un tambour, actionné par une manivelle, dont les cannelures inégales venaient au contact des roues de comptage. Mais Leibniz se heurta à un problème qui deviendrait un thème récurrent de l’ère numérique. Contrairement à Pascal, habile ingénieur qui combinait des théories scientifiques avec le génie mécanique, Leibniz n’avait guère de compétences en ingénierie et ne s’entourait pas de gens qui en auraient eu. Aussi, comme beaucoup de grands théoriciens qui manquèrent de collaborateurs au niveau pratique, ne put-il produire de versions fonctionnelles fiables de sa machine. Néanmoins, son concept central, dit « cylindre de Leibniz », influencerait la conception des calculatrices jusqu’à l’époque de Babbage et au-delà.

Babbage connaissait l’existence des machines de Pascal et de Leibniz, mais il essayait de faire quelque chose de plus complexe. Il voulait élaborer une méthode mécanique pour calculer logarithmes, sinus, cosinus et tangentes*2. Pour ce faire, il adapta une idée que le mathématicien français Gaspard de Prony avait trouvée dans les années 1790. Afin de créer des tables logarithmiques et trigonométriques, Prony décomposa les opérations en étapes très simples mettant en œuvre uniquement l’addition et la soustraction. Il fournit ensuite des instructions sommaires de façon que des dizaines de travailleurs humains peu versés en mathématiques puissent accomplir ces tâches faciles et transmettre leurs réponses à un nouvel ensemble d’exécutants. Autrement dit, Prony avait reproduit une chaîne de montage, cette grande innovation de l’ère industrielle qui fut analysée de manière mémorable par Adam Smith dans sa description de la division du travail dans une manufacture d’épingles. Après un voyage à Paris lors duquel il entendit parler de la méthode de Prony, Babbage écrivit : « Je conçus tout à coup l’idée d’appliquer la même méthode à l’immense tâche qui m’accablait et de fabriquer des logarithmes comme on fabrique des épingles29. »

Babbage comprit que même des processus mathématiques complexes pouvaient se décomposer en étapes qui se ramenaient à calculer des « différences finies » avec de simples additions et soustractions. Par exemple, pour faire une table de carrés – 12, 22, 32, 42 et ainsi de suite –, on pouvait écrire les nombres initiaux comme la suite 1, 4, 9, 16… Ce serait la colonne A. À côté, dans la colonne B, on pouvait calculer les différences entre chacun de ces nombres, ici 3, 5, 7, 9… La colonne C donnerait la différence entre chacun des nombres de la colonne B, soit 2, 2, 2, 2… Une fois le processus ainsi simplifié, il pouvait être inversé et les tâches allouées à des « ouvriers » sans formation particulière. L’un serait chargé d’ajouter 2 au dernier nombre de la colonne B, ensuite il remettrait ce résultat à une autre personne, qui l’ajouterait au dernier nombre de la colonne A, générant ainsi le nombre suivant dans la séquence de carrés.

Babbage conçut un moyen de mécaniser ce processus, qu’il appela Difference Engine – « machine à différences ». Elle pouvait calculer n’importe quelle fonction polynomiale et fournir une méthode numérique pour trouver une solution approchée aux équations différentielles.

Comment fonctionnait-elle ? La machine à différences utilisait des axes verticaux munis de disques portant des chiffres gravés sur la tranche. Ces disques étaient attachés à des rouages qu’on tournait avec une manivelle afin d’ajouter le chiffre en question (ou de le soustraire) au chiffre indiqué sur le disque d’un axe adjacent. La principale complexité consistait à « reporter » ou à « retenir » si nécessaire, comme nous le faisons au crayon quand nous calculons 36 + 19 ou 42 – 17. S’inspirant des machines de Pascal, Babbage trouva certaines solutions ingénieuses qui permettaient aux rouages et aux axes d’assurer le calcul.

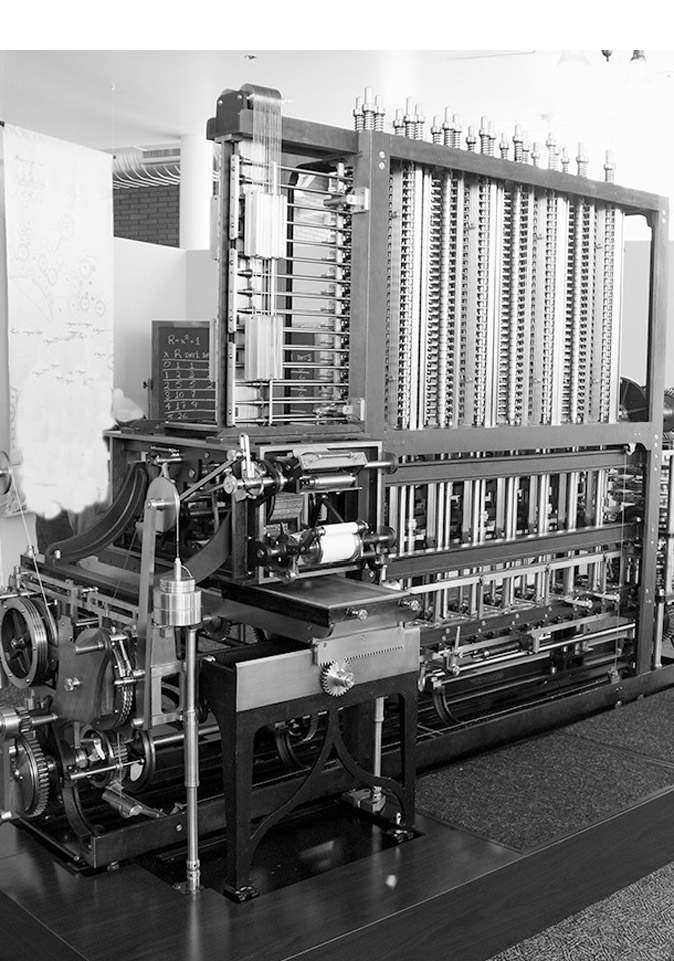

Réplique de la machine analytique.

Le métier Jacquard.

Portrait sur soie de Joseph-Marie Jacquard (1752-1834), tissé par un métier Jacquard.

Cette machine était théoriquement une authentique merveille. Babbage imagina même un moyen de lui faire produire une table des nombres premiers jusqu’à 10 millions. Le gouvernement britannique fut impressionné, du moins au début. En 1823, il lui versa une mise de fonds de 1 700 livres sterling et engloutirait finalement dans la machine plus de 17 000 livres – deux fois le coût d’un navire de guerre – au cours de la décennie que Babbage passa à essayer de la construire. Mais le projet se heurta à deux problèmes. D’abord, si Babbage et le mécanicien Joseph Clement qu’il avait engagé possédaient les compétences nécessaires pour faire fonctionner la machine, leurs ambitions divergentes et l’éloignement physique entre le domicile de Babbage et les ateliers de Clement retardaient sans cesse l’avancement des travaux30. Ensuite, l’inventeur commença à rêver de quelque chose de mieux.

La nouvelle idée de Babbage, qu’il conçut en 1834, était une calculatrice généraliste capable d’exécuter une gamme variée d’opérations différentes à partir d’instructions de programmation qu’on lui donnerait. Elle pouvait accomplir une tâche, puis être commutée pour en accomplir une autre. Elle pouvait même s’obliger elle-même à changer de tâche – ou modifier « son schéma d’activité », comme l’expliqua Babbage –, sur la base de ses propres calculs intermédiaires. Babbage la baptisa Analytic Engine – « machine analytique ». Il avait cent ans d’avance sur son époque.

La machine analytique était le produit de ce qu’Ada Lovelace, dans son essai sur l’imagination, avait appelé la « faculté combinatoire ». À l’instar de nombreux grands inventeurs, Babbage avait combiné des innovations apparues dans d’autres domaines. Il avait initialement utilisé un tambour métallique muni de picots pour contrôler la rotation des axes. Mais il étudia ensuite, comme Ada l’avait fait, le métier automatisé qui fut inventé en 1810 par le Français Joseph-Marie Jacquard et qui transforma l’industrie du tissage de la soie. Les métiers créent un motif en utilisant des crochets qui soulèvent des fils de chaîne précisément choisis, puis une tige pousse un fil de trame sous la chaîne. Jacquard inventa une méthode de contrôle de ce processus utilisant des cartes dans lesquelles des trous avaient été percés. Ces trous déterminaient quels crochets et quelles tiges seraient activés à chaque passage de la navette, automatisant ainsi la création de motifs complexes. Chaque fois que la navette s’élançait pour tirer un nouveau fil, une nouvelle carte perforée entrait en action.

Le 30 juin 1836, Babbage écrivit dans ce qu’il appelait ses « Carnets de brouillons » une annotation qui représenterait une étape décisive dans la préhistoire des ordinateurs : « Ai suggéré le métier Jacquard pour remplacer les tambours31. » Recourir à des cartes perforées plutôt qu’à des tambours en acier signifiait que des instructions en nombre illimité pouvaient être introduites. En outre, la séquence des tâches pouvait être modifiée, ce qui faciliterait la conception d’une machine multitâche, versatile et reprogrammable.

Babbage acheta un portrait de Jacquard et commença à l’exhiber dans ses salons. Il représentait l’inventeur assis dans un fauteuil, avec un métier en arrière-plan, tenant un compas posé sur des cartes perforées rectangulaires. Babbage amusait ses invités en leur demandant de deviner de quoi il s’agissait. La plupart croyaient que c’était une superbe gravure. Il leur révélait alors que c’était en réalité une tapisserie en soie finement tissée, avec vingt-quatre mille rangées de fils, chacune contrôlée par une carte perforée différente. Lorsque le prince Albert, l’époux de la reine Victoria, vint à l’un des salons de Babbage, il lui demanda pourquoi il trouvait cette tapisserie si intéressante. Et Babbage répondit : « Elle contribuera grandement à expliquer la nature de ma calculatrice, la machine analytique32. »

Toutefois, bien peu de gens virent la beauté de la nouvelle machine proposée par Babbage et le gouvernement britannique n’était nullement porté à en financer la construction. En dépit de tous ses efforts, Babbage ne trouva guère d’échos ni dans la presse populaire ni dans les revues scientifiques.

Mais il trouva une convertie. Ada Lovelace appréhendait totalement le concept d’une machine généraliste. Plus important encore, elle envisageait un attribut qui pourrait la rendre véritablement stupéfiante : le potentiel de traiter non seulement des nombres, mais aussi des notations symboliques de quelque nature que ce soit – musicale et artistique, par exemple. Elle vit la poésie contenue dans pareille idée et entreprit d’encourager d’autres à la voir aussi.

Elle inonda Babbage de lettres, dont certaines frôlaient l’insolence, bien qu’il ait vingt-quatre ans de plus qu’elle. Dans l’une d’elles, elle décrit un jeu de solitaire à trente-six billes, où le but est d’exécuter des sauts jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une seule bille. Elle avait maîtrisé la procédure, mais elle essayait de dériver « une formule mathématique […] dont dépend la solution et qui peut être traduite en langage symbolique ». Puis elle demande : « Suis-je trop imaginative pour vous ? Je pense que non33. »

Son objectif était de travailler avec Babbage comme sa publiciste et son associée dans ses efforts pour trouver des appuis lui permettant de construire sa machine analytique. « Je suis très impatiente de vous parler, lui écrivait-elle au début de 1841. Je vais vous donner un indice là-dessus. Je suis convaincue que dans un avenir plus ou moins proche […] ma tête sera peut-être asservie par vous à certains de vos desseins et projets. Si c’est le cas, si jamais je peux être digne ou capable de vous être utile, ma tête vous appartiendra34. »

Un an plus tard, une occasion sur mesure se présenta.

Les « Notes » de lady Lovelace

Dans sa recherche d’appuis pour sa machine analytique, Babbage avait accepté une invitation à faire un exposé devant le Congrès des scientifiques italiens à Turin. Un jeune ingénieur militaire italien, le capitaine Luigi Menabrea, qui serait plus tard Premier ministre, prenait des notes. Avec le concours de Babbage, Menabrea publia une description détaillée de la machine, en français, en octobre 1842.

Un ami d’Ada lui suggéra d’en produire une traduction anglaise pour les Scientific Memoirs, périodique consacré aux articles scientifiques. C’était pour elle l’occasion rêvée de servir Babbage et de montrer ses propres talents. Quand elle eut terminé, elle informa Babbage, qui fut charmé mais aussi quelque peu surpris : « Je lui demandai pourquoi elle n’avait pas elle-même écrit un article original sur un sujet dont elle avait une connaissance aussi intime35. » Elle répondit que l’idée ne lui en était pas venue. En ce temps-là, les femmes ne publiaient en général pas d’articles scientifiques.

Babbage lui suggéra d’ajouter quelques notes au mémoire de Menabrea, projet qu’elle embrassa avec enthousiasme. Elle commença à travailler sur ces « Notes de la traductrice », qui totalisèrent finalement 19 136 mots, soit deux fois plus que la longueur de l’article initial de Menabrea. Signées « A.A.L. », pour Augusta Ada Lovelace, ses « Notes » devinrent plus célèbres que l’article. Elles étaient destinées à faire d’elle une figure iconique de l’histoire de l’informatique36.

Tandis qu’elle rédigeait ces notes sur ses terres du Surrey durant l’été 1843, Babbage et elle échangèrent des dizaines de lettres ; à l’automne, ils se rencontrèrent de nombreuses fois quand elle eut regagné sa résidence londonienne. Une spécialité universitaire mineure et une polémique teintée de sexisme se sont agrégées autour de la question de savoir dans quelle mesure la pensée exprimée était celle d’Ada plutôt que celle de Babbage. Dans ses mémoires, Babbage lui attribue une grande part du mérite : « Nous avons débattu ensemble des différentes illustrations qui pouvaient être introduites ; j’en ai suggéré plusieurs, mais le choix lui en revint entièrement. Il en fut de même pour le traitement algébrique des différents problèmes, à l’exception, effectivement, de celui relatif aux nombres de Bernoulli, que j’avais proposé de résoudre afin d’épargner cette peine à lady Lovelace. Elle me le renvoya pour que j’y porte une correction, ayant détecté une grave erreur que j’avais commise dans le cours du calcul37. »

Dans ses « Notes », Ada examinait trois concepts qui auraient une résonance historique un siècle plus tard lorsque naquit l’ordinateur. Le premier était celui d’une machine universelle, qui pouvait non seulement exécuter une tâche présélectionnée, mais aussi être programmée et reprogrammée pour exécuter une série illimitée de tâches interchangeables. Autrement dit, elle envisageait l’ordinateur moderne. Ce concept était au centre de sa Note A, qui soulignait la distinction entre la machine à différences initiale de Babbage et son projet de machine analytique. « La fonction particulière dont la machine à différences était construite pour calculer l’intégrale est Δ7ux = 0 », commençait-elle en expliquant que le but de cette machine était l’établissement de tables nautiques. « La machine analytique, au contraire, n’est pas simplement apte au calcul des résultats d’une fonction particulière unique, mais à développer et à calculer toute fonction que ce soit. »

Ce qui se faisait, poursuivait-elle, par « l’introduction du principe que Jacquard avait conçu pour réguler, au moyen de cartes perforées, les motifs les plus compliqués dans la fabrication des étoffes de brocart ». Ada était encore plus consciente que Babbage de la signification de cette démarche, à savoir que la machine analytique pouvait être comme le type d’ordinateur que nous trouvons maintenant normal : une calculatrice qui n’est pas limitée à l’exécution d’une tâche arithmétique spécifique, mais peut être une machine universelle. Ce qu’elle expliquait ainsi :

« Les frontières de l’arithmétique furent franchies dès lors que vint l’idée d’employer des cartes. La machine analytique n’occupe pas un terrain commun avec de simples “machines à calculer”. Elle occupe une position à nulle autre pareille. En permettant à un mécanisme de combiner ensemble des symboles généraux, en séquences d’une variété et d’une portée illimitées, un lien unitaire s’établit entre les opérations de la matière et les processus mentaux abstraits38. »

La formulation de ces phrases est un peu tortueuse, mais elles valent la peine d’être relues de près, car elles décrivent l’essence des ordinateurs modernes. Et Ada égaya ce concept d’accents poétiques : « La machine analytique tisse des motifs algébriques tout comme le métier Jacquard tisse des fleurs et des feuilles. » Lorsque Babbage lut la Note A, il fut enthousiasmé et laissa le texte intact. « Ne changez rien, je vous en prie », dit-il39.

Le deuxième concept intéressant d’Ada vient de cette description d’une machine généraliste. Elle se rendit compte que ses opérations n’avaient pas besoin de se limiter aux mathématiques et aux nombres. S’inspirant de l’extension de l’algèbre vers la logique symbolique prônée par De Morgan, elle releva qu’une machine telle que la machine analytique pouvait enregistrer, manipuler, traiter et modifier tout ce qui pouvait s’exprimer par des symboles : la parole, la logique, la musique, etc.

Pour expliquer cette idée, elle définit soigneusement ce qu’était une opération. « Il peut être souhaitable d’expliquer que par le mot “opération” nous voulons dire tout processus qui modifie la relation mutuelle de deux ou plusieurs choses, quelle que soit cette relation. » Une opération effectuée par une calculatrice, relevait-elle, pouvait modifier la relation non seulement entre des nombres mais entre tous les symboles qui étaient logiquement apparentés. « Elle pourrait agir sur autre chose que des nombres, s’il se trouvait des objets dont les relations fondamentales mutuelles puissent s’exprimer par celles de la science abstraite des opérations. » Théoriquement, la machine analytique pouvait même exécuter des opérations sur des notations musicales : « À supposer par exemple que pareille expression et pareilles adaptations s’appliquent aux relations fondamentales des sons dans la science de l’harmonie et à celles de la composition musicale, la machine pourrait composer des morceaux de musique raffinés et scientifiques de n’importe quel degré de complexité. » C’était le sommet du concept de « science poétique » à la lady Lovelace : un morceau de musique raffiné et scientifique composé par une machine ! Son père en aurait frissonné.

Cette intuition allait devenir le concept central de l’ère numérique : n’importe quel contenu, n’importe quelles données ou informations – musique, images, nombres, symboles, sons, vidéo – pourraient être exprimés sous forme numérique et manipulés par des machines. Même Babbage n’en prit pas complètement conscience, tant il se concentrait sur les nombres. Mais Ada comprit que les chiffres sur la tranche des rouages pouvaient représenter autre chose que des quantités mathématiques. Ainsi accomplit-elle le saut conceptuel des machines qui étaient de simples calculatrices vers celles que nous appelons maintenant ordinateurs. Doron Swade, historien de l’informatique spécialisé dans l’étude des machines de Babbage, a déclaré que c’était là une partie de l’héritage historique d’Ada : « Si nous passons l’Histoire au peigne fin pour retrouver cette transition, alors cette transition a été explicitement accomplie par Ada dans son célèbre article de 184340. »

La troisième contribution d’Ada, dans sa Note G finale, a été de comprendre en détail, étape par étape, le fonctionnement de ce que nous appelons aujourd’hui un programme informatique ou un algorithme. L’exemple qu’elle utilisa était un programme pour calculer les nombres de Bernoulli*3.

Pour montrer comment la machine analytique pouvait générer des nombres de Bernoulli, Ada décrivit une suite d’opérations puis fit un tableau présentant comment chacune serait introduite – encodée – dans la machine. Chemin faisant, elle contribua à élaborer les concepts de sous-programme (suite d’instructions qui exécute une tâche spécifique, comme le calcul d’un cosinus ou d’un intérêt composé, et qui peut être reprise par un programme plus vaste chaque fois que c’est nécessaire) et de boucle récursive (suite d’instructions qui se répète*4). Sous-programmes et boucles récursives étaient rendus possibles par le mécanisme à cartes perforées. Soixante-quinze cartes étaient nécessaires pour générer chaque nombre, expliquait-elle ; ensuite le processus devenait itératif lorsque ce nombre était réintroduit pour générer le nombre suivant : « Il est évident que les mêmes soixante-quinze cartes variables peuvent être réutilisées pour le calcul de chaque nombre suivant. » Elle envisageait une bibliothèque de sous-programmes communément employés, idée que ses héritiers intellectuels, dont des femmes comme Grace Hopper à Harvard et Kay McNulty et Jean Jennings à l’université de Pennsylvanie, reprendraient un siècle plus tard. En outre, comme la machine analytique de Babbage autorisait des sauts bidirectionnels dans la suite de cartes perforées en réaction aux résultats intermédiaires qu’elle avait calculés, elle jetait les bases de ce que nous appelons aujourd’hui le branchement conditionnel – suivre une autre séquence d’instructions si certaines conditions sont réunies.

Babbage aida lady Lovelace à effectuer les calculs des nombres de Bernoulli, mais ses lettres montrent à quel point elle se plongeait dans les détails. « J’attaque obstinément et je trie jusqu’au bout toutes les manières de déduire les nombres de Bernoulli, écrivait-elle en juillet, quelques semaines seulement avant la date de remise à l’imprimeur de sa traduction et des notes. Je suis consternée de m’être laissée embourber dans une impasse si stupéfiante avec ces Nombres que je ne peux pas terminer la chose aujourd’hui […] Je suis dans un charmant état de confusion41. »

Quand le problème fut résolu, elle ajouta une contribution toute personnelle : une table et un schéma montrant exactement comment l’algorithme serait introduit dans la calculatrice, pas à pas, avec deux boucles récursives. C’était une liste numérotée d’instructions d’encodage qui comprenait des registres de destinations, des opérations et un commentaire – présentation qui serait familière à quiconque écrit aujourd’hui du code en langage C++. « J’ai travaillé sans interruption et avec beaucoup de succès toute la journée, écrivit-elle à Babbage. Vous admirerez extrêmement la table et le schéma. Ils ont été faits avec un soin extrême. » Il ressort de toutes ses lettres qu’elle avait élaboré la table elle-même ; la seule aide avait été apportée par son mari, qui ne comprenait pas le contenu mathématique, mais était disposé à prendre sa plume pour calligraphier la version définitive : « Lord L. a la bonté de tout repasser à l’encre pour moi. J’avais été obligée de le faire au crayon42. »

C’est principalement sur la base de ce schéma accompagnant le processus complexe de génération des nombres de Bernoulli qu’Ada a été saluée par ses fans comme « la toute première programmeuse ». C’est un peu difficile à défendre. Babbage avait déjà conçu, du moins en théorie, une bonne vingtaine d’explications des processus que sa machine pourrait finalement exécuter. Mais aucune ne fut publiée, et il n’y avait aucune description du mode de séquençage des opérations. Il est donc juste de dire que l’algorithme et la description détaillée de la programmation nécessaire à la génération des nombres de Bernoulli constituaient le premier programme informatique jamais publié. Et les initiales en guise de signature étaient celles d’Ada Augusta Lovelace.

Elle introduisit dans ses « Notes » un autre concept significatif, qui remontait à l’histoire de Frankenstein écrite par Mary Shelley après le week-end pluvieux passé en compagnie de lord Byron. Il soulevait ce qui est encore le thème métaphysique le plus fascinant associé aux ordinateurs, celui de l’intelligence artificielle : les machines peuvent-elles penser ?

Ada estimait que non. Une machine comme celle de Babbage pouvait, affirmait-elle, exécuter des opérations conformément à des instructions, mais elle ne pouvait pas avoir d’idées ou d’intentions par elle-même. « La machine analytique n’a pas la moindre prétention à générer quoi que ce soit, écrivait-elle dans ses “Notes”. Elle peut faire tout ce que nous savons lui commander de faire. Elle peut suivre l’analyse, mais elle n’a pas le pouvoir d’anticiper des relations ou vérités analytiques. » Un siècle plus tard, cette affirmation serait surnommée « l’objection de lady Lovelace » par le pionnier de l’informatique Alan Turing (v. au chapitre 3).

Ada voulait que sa prestation soit considérée comme un article scientifique sérieux et non comme un simple plaidoyer public, aussi déclarait-elle au début de ses « Notes » qu’elle « n’exprimerait aucune opinion » sur la réticence du gouvernement à continuer de financer les efforts de Babbage. Ce qui ne plut pas à Babbage, qui entreprit de rédiger un pavé attaquant le gouvernement. Il voulait qu’Ada l’intègre à ses « Notes » sans que son nom à lui soit mentionné, comme si c’était son opinion à elle. Elle refusa. Elle ne pouvait pas compromettre son travail.

Sans l’informer, Babbage communiqua directement aux Scientific Memoirs l’addendum proposé. La rédaction de la revue décida qu’il devrait paraître séparément et suggéra que l’auteur ait « le courage » de le signer de son propre nom. Babbage savait être charmant quand il le voulait, mais il pouvait aussi être excentrique, obstiné et provocant, comme la plupart des innovateurs. La solution proposée déchaîna sa fureur et il écrivit à Ada de retirer ses « Notes ». C’était maintenant à elle de se mettre en colère : « Mon cher Babbage, écrivit-elle pour ainsi dire d’homme à homme, retirer la traduction et les “Notes” serait déshonorant et injustifiable. » Elle concluait sa lettre ainsi : « Soyez assuré que je demeure votre meilleure amie ; mais que je ne pourrai ni ne voudrai jamais soutenir votre recours à des principes dont j’estime qu’ils sont non seulement erronés en eux-mêmes, mais aussi suicidaires43. »

Babbage recula et accepta de faire publier son article séparément dans un autre périodique. Ce jour-là, Ada se plaignit auprès de sa mère :

« J’ai été harcelée et bousculée de la manière la plus déconcertante par la conduite de M. Babbage […] Je suis désolée d’arriver à la conclusion qu’il est l’une des personnes les plus irréalistes, égoïstes et excessives auxquelles on puisse avoir affaire […] J’ai déclaré immédiatement à Babbage que nul pouvoir ne saurait me conduire à m’impliquer dans une de ses querelles ou à devenir son organe à quelque titre que ce soit […] Il était furieux. Et moi, imperturbable et inflexible44. »

La réaction d’Ada à ce conflit fut une bizarre lettre de seize pages adressée à Babbage, frénétiquement rédigée, qui manifestait avec éclat sa morosité, ses exultations, illusions et passions. Elle le flattait et le critiquait, le louait et le dénigrait. Elle décrivait leurs motivations antagonistes ainsi : « J’ai pour principe intransigeant d’essayer de mettre l’amour de la vérité et de Dieu avant celui de la célébrité et de la gloire. Le vôtre est d’aimer la vérité et Dieu ; mais d’aimer encore plus la célébrité, la gloire et les honneurs. » Elle affirmait voir dans sa propre nature exaltée l’origine de son inévitable notoriété : « Je désire contribuer de toutes mes forces à exposer et interpréter le Tout-Puissant et ses lois […] J’éprouverais une gloire non négligeable s’il m’était accordé d’être au nombre de ses plus éminents prophètes45. »

Ayant posé ces bases, elle lui proposa un marché : ils devraient se constituer en un partenariat commercial et politique. Elle utiliserait ses relations et sa plume persuasive pour appuyer ses efforts visant à construire la machine analytique si – et seulement si – il lui laissait le contrôle des décisions commerciales : « Je vous accorde la priorité et vous propose mes services et mon intellect. N’ayez pas la légèreté de les rejeter. » Certains passages de cette lettre évoquaient un contrat de capital-risque ou un accord prénuptial et prévoyaient même une possibilité d’arbitrage : « Vous vous engagerez à vous conformer totalement à mon jugement (ou à celui de toutes les personnes que vous voudrez bien maintenant me désigner comme arbitres, chaque fois qu’il y aura un différend entre nous) en ce qui concerne toutes les questions pratiques. » En contrepartie, elle lui promettait de « vous présenter en l’espace d’un an ou deux des propositions explicites et honorables pour l’exécution de votre machine46 ».

Cette lettre paraîtrait surprenante si Ada n’en avait pas écrit un grand nombre du même style, car, comme le montre cet exemple, elle se laissait parfois emporter par ses ambitions grandioses. Elle mérite néanmoins le respect en tant que personne qui, s’élevant au-dessus des attentes de son milieu et de son sexe, et refoulant les miasmes des vieux démons familiaux, se consacra diligemment à des exploits mathématiques complexes que la plupart d’entre nous ne voudraient ni ne pourraient tenter. (Les nombres de Bernoulli, notamment, mettraient en échec beaucoup d’entre nous.) Ses travaux mathématiques impressionnants et ses intuitions imaginatives coïncidèrent avec les péripéties dramatiques de l’affaire Medora Leigh et des accès de diverses maladies induisant chez elle une dépendance aux opiacés qui accentuerait ses sautes d’humeur. À la fin de sa lettre à Babbage, elle expliquait : « Mon cher ami, si vous saviez quelles tristes et funestes expériences j’ai eues, sur des modes dont vous ne pouvez avoir conscience, alors vous sentiriez que mes sentiments méritent un minimum de considération. » Ensuite, après une brève diversion où elle soulevait un problème mineur relatif au calcul de différences finies pour obtenir les nombres de Bernoulli, elle s’excusait en disant que « cette lettre est imbibée de larmes » et s’enquérait plaintivement : « Je me demande si vous choisirez ou non de retenir votre fée à votre service47. »

Ada était persuadée que Babbage accepterait sa proposition de partenariat. « Il est si fortement pénétré de l’avantage qu’il aurait à avoir ma plume à son service qu’il va probablement céder, bien que j’exige de très fortes concessions, écrivait-elle à sa mère. S’il consent effectivement à ce que je propose, il me sera probablement possible de lui éviter beaucoup d’ennuis et d’amener sa machine au stade de sa réalisation48. » Babbage estima toutefois plus sage de décliner cette proposition. Il alla voir Ada et « refusa toutes les conditions49 ». Bien qu’ils n’aient jamais plus collaboré dans le domaine scientifique, leur relation survécut. « Babbage et moi sommes plus amis que jamais », écrivait-elle à sa mère la semaine suivante50. Et Babbage accepta un mois plus tard de lui rendre visite dans sa résidence du Surrey ; il lui envoya une lettre affectueuse où il l’appelait « l’Enchanteresse des Nombres » et « ma chère et tant admirée Interprète ».

C’est en ce mois-là, septembre 1843, que parurent la traduction et les « Notes » dans les Scientific Memoirs. Un temps, Ada put jouir des compliments de ses amis et espérer qu’à l’instar de son modèle Mary Somerville elle serait prise au sérieux dans les milieux scientifiques et littéraires. Le fait d’être publiée lui donnait enfin l’impression d’être « une vraie praticienne, écrivait-elle à un avocat. Je suis maintenant aussi attachée à une profession libérale que vous l’êtes51. »

Il n’en serait point ainsi. Babbage ne trouva plus aucun financement pour ses machines ; elles ne furent jamais construites, et il mourut dans l’indifférence générale. Quant à lady Lovelace, elle ne publia jamais d’autre article scientifique. Au lieu de quoi elle se laissa entraîner dans la spirale funeste du jeu et des opiacés. Elle eut une liaison avec un partenaire de jeu qui ensuite la fit chanter et la força à mettre ses bijoux de famille au mont-de-piété. Dans la dernière année de sa vie, elle livra une bataille excessivement douloureuse contre un cancer de l’utérus accompagné d’hémorragies permanentes. Quand elle mourut en 1852, à trente-six ans, elle fut enterrée, conformément à l’une de ses dernières volontés, dans une tombe à la campagne près de son père poète qu’elle n’avait jamais connu et qui était mort au même âge qu’elle.

La Révolution industrielle était fondée sur deux grands concepts d’une profonde simplicité : d’une part, la simplification des projets en les fractionnant en petites tâches faciles qui pouvaient s’effectuer à la chaîne ; ensuite, dans l’industrie textile d’abord, des inventeurs trouvèrent des moyens de mécaniser des étapes des processus de façon à ce qu’elles puissent être exécutées par des machines, dont beaucoup étaient mues par la vapeur. Babbage, prolongeant les idées de Pascal et de Leibniz, essaya d’appliquer ces deux procédés à la production de calculs, créant ainsi un précurseur mécanique de l’ordinateur moderne. Son saut conceptuel le plus significatif était que de telles machines n’étaient pas obligatoirement réglées pour exécuter un processus unique, mais pouvaient en revanche être programmées et reprogrammées avec des cartes perforées. Ada vit la beauté et la signification de cette idée enchanteresse, et elle décrivit aussi une idée encore plus fascinante, dérivée de la première : de telles machines pouvaient traiter non seulement des nombres, mais aussi tout ce qui pouvait être représenté par une notation symbolique.

Au fil des années, Ada Lovelace a été célébrée comme une icône féministe et une pionnière de l’informatique. Par exemple, le département de la Défense américain a baptisé Ada son langage de programmation de haut niveau orienté objet. Toutefois, elle a été aussi raillée comme une mythomane, une inconstante, simple collaboratrice mineure dans les « Notes » signées de ses initiales. Ainsi qu’elle l’a écrit elle-même dans ces « Notes » au sujet de la machine analytique, mais dans des termes qui décrivent aussi sa réputation fluctuante : « Lorsqu’on envisage tout sujet nouveau, on a fréquemment tendance à, premièrement, surestimer ce que l’on trouve déjà intéressant ou remarquable, et, deuxièmement, par une sorte de réaction naturelle, à sous-évaluer le véritable état de l’affaire. »

En réalité, la contribution d’Ada a été à la fois profonde et inspirante. Plus que Babbage ou que toute autre personnalité de son époque, elle a su entrevoir un futur dans lequel des machines deviendraient des partenaires de l’imagination humaine et tisseraient avec elle des tapisseries aussi belles que celles produites par le métier Jacquard. Son appréhension d’une poésie de la science l’a conduite à célébrer un projet de machine à calculer rejeté par la communauté scientifique établie, et elle a compris comment la puissance de calcul de pareil dispositif pourrait traiter n’importe quelle sorte d’informations. Ainsi Ada, comtesse Lovelace, a-t-elle contribué à semer les germes d’une ère numérique qui s’épanouirait cent ans plus tard.

Alan Turing (1912-1954), à la Sherborne School en 1928.

Claude Shannon (1916-2001) en 1951.

*1. C’est dans un compte rendu de ce livre qu’un ami de Babbage, William Whewell, créa le substantif scientist (« scientifique ») pour suggérer l’interconnexion de toutes ces disciplines.

*2. Plus précisément, il voulait utiliser la méthode des différences divisées pour obtenir une approximation très fidèle des fonctions logarithmiques et trigonométriques.

*3. Ainsi nommés en hommage au mathématicien suisse du xviie siècle Jacques Bernoulli, qui étudia les sommes des puissances d’entiers consécutifs, ils forment une suite infinie et jouent un rôle fascinant dans la théorie des nombres, l’analyse mathématique et la topologie différentielle.

*4. L’exemple d’Ada impliquait le calcul de polynômes en utilisant des techniques de différences comme sous-fonction, ce qui exigeait une structure en boucle imbriquée avec une portée variable pour la boucle interne.