Le transistor

L’invention des ordinateurs ne déclencha pas immédiatement une révolution. Parce qu’ils recouraient à d’encombrantes, coûteuses et fragiles lampes à vide qui consommaient beaucoup de courant, les premiers ordinateurs étaient des mastodontes hors de prix que seuls pouvaient s’offrir des sociétés, des universités et centres de recherche et les militaires. En revanche, la véritable naissance de l’ère numérique, dans laquelle les dispositifs électroniques s’installèrent dans tous les aspects de notre vie, eut lieu à Murray Hill, dans le New Jersey, peu après l’heure du déjeuner, le mardi 16 décembre 1947. Ce jour-là, deux chercheurs des laboratoires Bell réussirent à assembler un minuscule appareillage confectionné à partir de quelques lambeaux de feuille d’or, d’un copeau de matériau semi-conducteur et d’un trombone plié. Correctement tordu, il pouvait amplifier un courant électrique et servir d’interrupteur marche-arrêt. Ce « transistor » devint pour l’ère numérique ce que la machine à vapeur avait été pour la Révolution industrielle.

L’avènement des transistors et les innovations subséquentes qui permirent d’en graver des millions sur de minuscules puces électroniques signifiaient que la puissance de traitement de millions d’ENIAC pourrait se nicher à l’intérieur des ogives des fusées spatiales, dans des ordinateurs qu’on pourrait tenir sur les genoux, dans des calculatrices et des lecteurs de musique portables et dans des appareils tenant dans la main capables d’échanger des informations ou du divertissement avec tout nœud ou réseau aux quatre coins de la planète connectée.

Trois collègues passionnés et fortement motivés, dont les personnalités à la fois se complétaient et s’opposaient, resteraient dans l’Histoire comme les inventeurs du transistor : un habile expérimentateur, Walter Brattain, un physicien spécialiste de la théorie des quanta, John Bardeen, et William Shockley, un physicien de l’état solide, le plus passionné et le plus intense des trois, dont les qualités finirent malheureusement par se retourner contre lui.

Mais il y avait dans ce scénario un autre protagoniste qui fut au moins aussi important : les laboratoires Bell, où travaillaient ces hommes. Ce qui a rendu possible le transistor, c’est un mélange de talents divers plutôt que les seuls sursauts imaginatifs de quelques génies. Par sa nature, le transistor exigeait une équipe qui rassemblait des théoriciens dotés d’un sens intuitif des phénomènes quantiques, des physiciens des matériaux capables de recuire des impuretés pour en faire des plaquettes de silicium, et aussi d’habiles expérimentateurs, des chimistes industriels, des spécialistes de la fabrication et d’ingénieux bricoleurs.

Les laboratoires Bell

En 1907, l’American Telephone & Telegraph Company était confrontée à une crise. Les brevets de son fondateur, Alexander Graham Bell, avaient expiré, et la société risquait de perdre son quasi-monopole sur les services téléphoniques. Le conseil d’administration tira de sa retraite un de ses anciens présidents, Theodore Vail, qui décida de revigorer la société en se fixant un objectif audacieux : édifier un système capable d’établir une communication téléphonique entre New York et San Francisco. Ce défi exigeait la combinaison de prouesses d’ingénierie avec des percées purement scientifiques. En utilisant des tubes à vide et d’autres technologies nouvelles, AT&T fabriqua des répéteurs et des amplificateurs qui assurèrent cette fonction dès janvier 1915. Lors de la communication transcontinentale historique, outre Vail et le président Woodrow Wilson, était présent Bell en personne, qui réitéra ses célèbres paroles prononcées trente-neuf ans plus tôt : « Monsieur Watson, venez ici, je veux vous voir. » Cette fois, son ancien assistant Thomas Watson, qui était à San Francisco, répondit : « Cela me prendrait une semaine1. »

Ainsi fut semé le germe d’une nouvelle organisation industrielle qu’on finirait par appeler les laboratoires Bell. Situés à l’origine à Manhattan, sur le côté ouest de Greenwich Village avec vue sur l’Hudson, ils rassemblaient des théoriciens, des physiciens des matériaux, des métallurgistes, des ingénieurs et même des acrobates monteurs de ligne d’AT&T. C’est là que George Stibitz développa un calculateur recourant à des relais électromagnétiques et que Claude Shannon travailla sur la théorie de l’information. Comme le Xerox PARC et d’autres unités de recherche dans l’industrie, les laboratoires Bell montrèrent comment une innovation durable pouvait naître lorsque des gens aux talents variés étaient mis en rapport les uns avec les autres, de préférence en contact physique étroit de façon à ménager des réunions fréquentes et aussi des rencontres non programmées. C’était le côté positif. Le côté négatif, c’était qu’il s’agissait de très grosses bureaucraties au service de grandes entreprises ; les laboratoires Bell, comme le Xerox PARC, montrèrent les limites des organisations industrielles quand elles n’ont pas de dirigeants passionnés ou de rebelles qui peuvent transformer des innovations en produits à succès.

Le chef du département des tubes à vide chez Bell était un Missourien volatile, Mervin Kelly, qui avait fait des études de métallurgie à l’École des Mines du Missouri puis obtenu un doctorat en physique sous la direction de Robert Millikan à l’université de Chicago. Il réussit à améliorer la fiabilité des lampes électroniques en concevant un système de refroidissement à eau, mais se rendit compte que ces lampes ne seraient jamais une méthode d’amplification ou de commutation efficace. Lorsqu’en 1936 il fut promu directeur de la recherche aux laboratoires Bell, sa priorité fut de trouver une solution de rechange.

La grandiose intuition de Mervin Kelly était que les laboratoires Bell, qui avaient été un bastion de l’ingénierie pratique, devraient aussi se concentrer sur la science fondamentale et la recherche théorique, qui étaient jusque-là l’apanage des universités. Il commença par débusquer les plus brillants docteurs en physique des États-Unis. Sa mission était de faire de l’innovation une denrée qu’une organisation industrielle pouvait produire sur une base régulière au lieu de céder ce territoire à des génies excentriques terrés dans des garages ou des greniers.

« On avait fini par s’intéresser un peu chez Bell à la question de savoir si la clé de l’invention était le génie individuel ou la collaboration », écrivait Jon Gertner dans L’Usine à idées, une étude des laboratoires Bell2. La réponse était : l’un et l’autre. « Il faut que beaucoup d’hommes dans de nombreux domaines scientifiques mettent en commun leurs talents variés pour que toute la recherche nécessaire soit concentrée sur le développement d’une seule invention nouvelle », expliquerait plus tard Shockley3. Il avait raison. Toutefois, c’était ici pour lui un rare éclair d’humilité feinte. Plus que quiconque, il croyait en l’importance du génie individuel à son image. Même Mervin Kelly, ce prosélyte de la collaboration, se rendait compte que le génie individuel avait lui aussi besoin d’être encouragé. « Malgré tout l’accent certes nécessaire mis sur l’aptitude à diriger, l’organisation et le travail d’équipe, l’individu est demeuré suprêmement… d’une importance primordiale, dit-il un jour. C’est dans l’esprit d’une personne unique que naissent les idées et concepts créatifs4. » Effectivement, tout au long de l’ère numérique, les deux démarches sont allées de concert. Les génies créatifs (John Mauchly, William Shockley, Steve Jobs) ont généré des idées innovantes. Des ingénieurs à l’esprit pratique (Presper Eckert, Walter Brattain, Steve Wozniak) ont collaboré étroitement avec eux pour transformer des concepts en machines ou produits. Et des équipes collaboratives de techniciens et d’entrepreneurs ont œuvré pour transformer l’invention en un produit à usage pratique. Lorsqu’une partie de cet écosystème était défaillante, comme ce fut le cas pour John Atanasoff à l’université de l’Iowa ou pour Charles Babbage brouillé avec son arrogant mécanicien, de grandioses concepts ont fini dans le sous-sol de l’Histoire. Et quand d’excellentes équipes furent privées de visionnaires passionnés, comme à l’université de Pennsylvanie après le départ de Mauchly et d’Eckert, à Princeton après von Neumann ou aux laboratoires Bell après Shockley, l’innovation commença lentement à dépérir.

Le besoin d’associer des théoriciens à des ingénieurs s’imposait particulièrement dans un domaine qui allait devenir de plus en plus important aux laboratoires Bell : la physique des états solides, qui étudiait comment les électrons circulent dans les matériaux pleins. Dans les années 1930, les ingénieurs de chez Bell bricolaient avec des matériaux comme le silicium – l’élément le plus répandu dans la croûte terrestre après l’oxygène, et composant essentiel du sable –, pour les forcer à accomplir des acrobaties électroniques. Au même moment, dans le même immeuble, des théoriciens se colletaient avec les époustouflantes découvertes de la mécanique quantique.

La mécanique quantique se fonde sur des théories élaborées par le Danois Niels Bohr et d’autres physiciens sur ce qui se passe à l’intérieur des atomes. En 1913, Bohr avait découvert un modèle de la structure atomique dans lequel les électrons orbitaient autour du noyau à des niveaux spécifiques. Ils pouvaient faire un saut quantique d’un niveau au suivant, mais jamais se trouver entre les deux. Le nombre d’électrons dans le niveau orbital extérieur déterminait les propriétés chimiques et électroniques de l’élément en question, notamment sa capacité à conduire l’électricité.

Certains éléments, tel le cuivre, sont de bons conducteurs de l’électricité. D’autres, comme le soufre, sont de très médiocres conducteurs et sont donc de bons isolants. Et puis il y a les éléments intermédiaires, tels que le silicium et le germanium – les semi-conducteurs. Ce qui les rend utiles, c’est qu’ils sont faciles à manipuler pour en faire de bons conducteurs. Par exemple, si on contamine le silicium avec une quantité minuscule d’arsenic ou de bore, ses électrons sont plus libres de leurs mouvements.

Les avancées dans la théorie des quanta se produisirent au moment où les métallurgistes des laboratoires Bell trouvaient comment créer de nouveaux matériaux en utilisant de nouvelles techniques de purification, des tours de main chimiques et des recettes pour combiner des minéraux rares avec des minéraux ordinaires. En cherchant à résoudre certains problèmes de la vie quotidienne, comme des filaments de lampes à vide qui grillaient trop vite ou des membranes d’écouteurs de téléphone affligées d’un son trop métallique, ils mélangeaient de nouveaux alliages et développaient des méthodes pour chauffer ou refroidir ces mixtures jusqu’à ce qu’elles répondent à leurs attentes. Par tâtonnements, comme des cuisiniers aux fourneaux, ils créaient une révolution en science des matériaux qui se ferait main dans la main avec la révolution théorique en cours dans la mécanique quantique.

En effectuant des expériences avec leurs échantillons de silicium et de germanium, les ingénieurs chimistes de chez Bell trouvèrent par hasard des preuves de bien des choses sur lesquelles les théoriciens nourrissaient des hypothèses*1. Il était désormais évident que théoriciens, ingénieurs et métallurgistes avaient beaucoup à apprendre les uns des autres. Un groupe d’étude de l’état solide fut donc formé en 1936 aux laboratoires Bell à partir d’une combinaison de vedettes de la pratique et de la théorie. Il se réunissait une fois par semaine en fin d’après-midi pour partager des découvertes et échanger des commérages sur le mode universitaire, puis levait la séance pour passer à des discussions informelles qui se prolongeaient tard dans la nuit. Il valait la peine de se trouver là en personne au lieu de se contenter de lire les articles des uns et des autres : ces interactions permettaient d’expédier les idées sur des orbites supérieures et, comme des particules élémentaires, s’échappaient à l’occasion pour déclencher des réactions en chaîne.

Un homme se détachait du groupe. William Shockley, un physicien théoricien qui était arrivé aux laboratoires Bell juste au moment où le groupe se formait, impressionnait les autres – et parfois leur faisait peur – avec son intellect et son intensité.

William Shockley

William Shockley grandit dans l’amour de l’art et de la science. Son père étudia l’ingénierie minière au MIT, prit des cours de musique à New York et apprit sept langues lors de ses voyages en Europe et en Asie en tant qu’aventurier et spéculateur en minéraux. Sa mère étudia à la fois les mathématiques et l’art à Stanford et fut l’une des premières alpinistes notoires à avoir réussi l’ascension en solitaire du mont Whitney, en Californie. Ils se rencontrèrent à Tonopah, un minuscule village minier du Nevada où il balisait des concessions et où elle effectuait des relevés topographiques. Après leur mariage, ils s’installèrent à Londres, où leur fils naquit en 1910.

William serait leur unique enfant, et ils s’en félicitèrent. Même tout petit, il avait un tempérament féroce, avec des accès de rage si bruyants et si prolongés que ses parents devaient sans cesse changer de baby-sitter et d’appartement. Dans son journal, son père décrivait le garçon « en train de crier à tue-tête, de se plier en deux et de se détendre comme un ressort » et notait « qu’il a mordu grièvement sa mère de nombreuses fois5 ». Sa ténacité était agressive. Dans toute situation, il fallait carrément le laisser faire. Ses parents finirent par adopter une politique de reddition. Ils renoncèrent à le discipliner et l’instruisirent à la maison jusqu’à l’âge de huit ans. Ils avaient alors déjà déménagé à Palo Alto, où vivaient les parents de sa mère.

Persuadés que leur fils était un génie, les parents de William le firent examiner par Lewis Terman*2, qui avait élaboré le test d’intelligence Stanford-Binet et préparait une étude sur les enfants doués. Le QI du jeune Shockley fut évalué entre 125 et 130, ce qui était respectable mais pas suffisant, aux yeux de Terman, pour le qualifier de génie. Shockley allait devenir un maniaque des tests d’intelligence, qu’il utiliserait pour évaluer les postulants à un emploi et même des collègues, et développa des théories de plus en plus virulentes sur la race et l’intelligence héréditaire qui empoisonneraient les dernières années de sa vie6. Peut-être aurait-il dû tirer de sa propre vie des leçons sur les insuffisances des tests d’intelligence. Même s’il avait été certifié non-génie, il était assez intelligent pour sauter des classes au collège, obtenir une licence à Caltech et ensuite un doctorat en physique des solides au MIT. Il était incisif, créatif et ambitieux. Il avait beau adorer exécuter des tours de magie et faire des blagues, il n’apprit jamais à être facile à vivre ou amical. Son intensité intellectuelle et personnelle, remontant à l’enfance, rendait difficiles les rapports avec lui, et cela ne s’arrangea pas avec le succès, au contraire.

Lorsque Shockley sortit diplômé du MIT en 1936, Mervin Kelly lui fit passer un entretien pour les laboratoires Bell et lui offrit un poste sur-le-champ. Il lui donna aussi une mission : trouver le moyen de remplacer les tubes électroniques par un dispositif qui soit plus stable, plus solide et meilleur marché. Au bout de trois ans, Shockley fut persuadé qu’il pourrait trouver une solution en utilisant un matériau solide comme le silicium au lieu de filaments incandescents à l’intérieur d’une ampoule. « Il m’est venu à l’esprit aujourd’hui qu’un amplificateur utilisant des semi-conducteurs au lieu du vide est en principe possible », écrivit-il dans son carnet de laboratoire le 29 décembre 19397.

Shockley avait le don de se représenter visuellement la théorie des quanta et la manière dont elle expliquait le mouvement des électrons, comme un chorégraphe peut visualiser un ballet. Ses collègues disaient qu’il pouvait regarder un matériau semi-conducteur et voir les électrons. Toutefois, afin de transformer ses intuitions artistiques en une authentique invention, Shockley avait besoin d’un partenaire qui soit un habile expérimentateur, tout comme Mauchly avait eu besoin d’Eckert. Comme il se trouvait chez Bell, il n’en manquait pas sur place, le plus remarquable étant Walter Brattain, un natif des États de l’Ouest joyeusement querelleur qui aimait fabriquer des dispositifs ingénieux à base de composés semi-conducteurs tels que l’oxyde de cuivre. Par exemple, il construisit des redresseurs, qui convertissent le courant alternatif en courant continu, en tirant parti du fait que le courant ne passe que dans une seule direction à travers une interface où un morceau de cuivre est au contact d’une couche d’oxyde de cuivre.

Brattain grandit dans un ranch isolé dans l’est de l’État de Washington, où il garda le bétail dans son enfance. Avec sa voix râpeuse et ses manières directes, il affectait le style modeste du cow-boy sûr de lui. C’était un bricoleur-né aux doigts habiles qui aimait concevoir des expériences. « Il était capable de faire des montages à partir de trombones et de cire à cacheter », se rappela un ingénieur qui avait travaillé avec lui chez Bell8. Mais il avait aussi une aisance décontractée qui le conduisait à chercher des raccourcis plutôt que de patauger dans des essais à répétition.

Pour remplacer le tube électronique par une solution recourant à l’état solide, Shockley imagina de mettre une grille à l’intérieur d’une couche d’oxyde de cuivre. Brattain était sceptique. Il dit en riant à Shockley qu’il l’avait déjà essayé et que ça n’avait jamais produit un amplificateur. Mais Shockley n’en démordait pas. « Si c’est si important que ça, dit finalement Brattain, alors dis-moi comment procéder et on tentera le coup9. » Mais, comme Brattain l’avait prédit, cela ne marcha pas.

La Seconde Guerre mondiale intervint avant que Shockley et Brattain ne trouvent la raison de cet échec. Shockley partit rejoindre l’US Navy pour devenir directeur de recherche dans le Groupe de lutte contre les sous-marins, où il développa des analyses des explosions selon la profondeur pour améliorer les attaques contre les U-Boot allemands. Plus tard, il se déplaça en Europe et en Asie pour aider les escadrilles de bombardiers B-29 à se servir du radar. De même, Brattain partit à Washington pour travailler, lui aussi pour la Marine, sur les techniques de détection des sous-marins axées sur des dispositifs magnétiques aéroportés.

L’équipe de l’état solide

Pendant que Shockley et Brattain étaient absents, la guerre transformait les laboratoires Bell. Ils participèrent de la relation triangulaire qui se forgea entre le gouvernement, les universités et centres de recherche, et l’industrie privée. Comme le note l’historien Jon Gertner, « dans les premières années après Pearl Harbor, les laboratoires Bell s’occupèrent de presque un millier de projets différents pour le compte des militaires – depuis l’équipement radio des tanks jusqu’aux laryngophones pour des pilotes munis de masques à oxygène, en passant par des machines à chiffrer pour encoder les messages secrets10. » Les effectifs du personnel furent multipliés par deux et atteignirent neuf mille personnes.

Brusquement à l’étroit dans leurs locaux du siège à Manhattan, la majeure partie des laboratoires déménagèrent pour s’installer sur cent hectares de terre vallonnée à Murray Hill, dans le New Jersey. Mervin Kelly et ses collègues voulaient que leurs nouveaux locaux donnent l’impression d’un campus universitaire, mais sans la ségrégation imposant que différentes disciplines soient hébergées dans des bâtiments différents. Ils savaient que la créativité était favorisée par les rencontres non programmées. « Tous les bâtiments ont été connectés de façon à éviter une délimitation géographique fixe entre les départements et pour encourager les échanges libres et les contacts étroits entre eux », écrivait un cadre de chez Bell11. Les couloirs, extrêmement longs – plus de deux fois la longueur d’un terrain de football américain –, étaient conçus pour promouvoir les rencontres aléatoires entre chercheurs aux talents et spécialités différents, stratégie que Steve Jobs reprit en concevant le nouveau siège d’Apple soixante-dix ans plus tard. Quiconque se promènerait dans les laboratoires Bell risquait d’être bombardé d’idées fortuites et de les absorber comme une cellule photovoltaïque. L’excentrique théoricien de l’information Claude Shannon parcourait parfois les longs couloirs en granito rouge sur son unicycle tout en jonglant avec trois balles et en saluant les collègues d’un hochement de tête*3. C’était une métaphore représentative de l’atmosphère magico-ludique des lieux.

En novembre 1941, Brattain avait rédigé la dernière inscription de son journal sous le numéro #18194 dans son carnet, avant de quitter les laboratoires Bell à Manhattan pour servir son pays. Presque quatre ans plus tard, il reprit le même carnet dans son nouveau laboratoire à Murray Hill et commença par y inscrire « La guerre est finie ». Kelly l’affecta avec Shockley à un groupe de recherche conçu pour « aboutir à une approche unifiée des travaux théoriques et expérimentaux dans le domaine de l’état solide ». La mission du groupe était la même que celle qui leur avait été confiée avant la guerre : remplacer les tubes à vide par un dispositif utilisant les semi-conducteurs12.

Lorsque Kelly fit circuler la liste de ceux qui allaient être dans le groupe de recherche sur l’état solide, Brattain constata avec émerveillement qu’elle ne comprenait aucun perdant. « Mince alors ! Y a pas un fils de p… dans le groupe », se rappela-t-il avoir dit, avant de nuancer : « Peut-être que c’était moi le fils de p… du groupe. » Mais, comme il le déclarerait plus tard, « c’était probablement l’une des meilleures équipes de chercheurs qu’on ait jamais constituée13. »

Shockley était le principal théoricien, mais vu ses obligations en tant que responsable de l’équipe – il était à un autre étage –, on décida d’ajouter un autre théoricien. Le choix s’arrêta sur un expert à la voix douce, spécialiste des quanta, John Bardeen. Enfant prodige qui avait sauté trois classes à l’école, Bardeen avait écrit sa thèse de doctorat sous la direction d’Eugene Wigner à Princeton ; pendant son service en temps de guerre au Laboratoire naval des munitions, il avait débattu de la conception des torpilles avec Albert Einstein. C’était l’un des meilleurs experts mondiaux sur la théorie des quanta utilisée pour comprendre comment les matériaux conduisent l’électricité, et il avait, d’après ses collègues, « une authentique capacité à collaborer facilement avec les expérimentateurs comme avec les théoriciens14 ». Au départ, il n’y avait pas de bureau séparé pour Bardeen, aussi s’installa-t-il dans un coin du labo de Brattain. C’était une décision intelligente qui montra, une fois de plus, l’énergie créative générée par la proximité physique. Assis côte à côte, le physicien théoricien et l’expérimentateur pouvaient tester mutuellement leurs idées, heure par heure.

Contrairement au volubile et loquace Brattain, Bardeen était si discret qu’il avait été surnommé « John-le-Taiseux ». Pour capter ses chuchotements, il fallait se pencher vers lui, mais on s’apercevait que cela en valait la peine. Il était aussi contemplatif et prudent, tout le contraire de Shockley, qui était vif comme l’éclair et crachait impulsivement théories et affirmations.

Leurs intuitions venaient de leurs interactions. « L’étroite collaboration entre expérimentateurs et théoriciens existait à tous les stades de la recherche, depuis la conception des expériences jusqu’à l’analyse des résultats », explique Bardeen15. Leurs réunions impromptues, dirigées d’ordinaire par Shockley, avaient lieu presque tous les jours – manifestation quintessentielle de créativité où les uns finissaient les phrases des autres. « Nous avions besoin de discuter d’étapes importantes presque sur l’inspiration du moment, raconte Brattain. Beaucoup d’entre nous avaient des idées dans ces groupes de discussion, et la remarque de l’un suggérait une idée à un autre16. »

Ces réunions furent vite surnommées « séances au tableau noir » ou « chalk talks » parce que Shockley y officiait debout, craie en main, pour griffonner les idées au tableau. Brattain, effronté comme toujours, tournait en rond au fond de la salle et criait ses objections à certaines des suggestions de Shockley, pariant parfois un dollar qu’elles ne marcheraient pas. Shockley n’aimait pas perdre. « J’ai fini par comprendre qu’il était agacé quand une fois il m’a payé en pièces de dix cents », confirme Brattain17. Ces interactions débordaient sur les sorties et distractions des chercheurs ; ils jouaient souvent au golf ensemble, allaient boire une bière au restaurant Snuffy’s et disputaient des tournois de bridge avec la participation de leurs épouses.

Le transistor

Avec sa nouvelle équipe aux laboratoires Bell, Shockley ressuscita la théorie avec laquelle il jouait cinq ans plus tôt en cherchant à remplacer le tube à vide par l’état solide. Si un puissant champ électrique était placé juste à côté d’une plaquette d’un matériau semi-conducteur, postulait-il, ce champ attirerait quelques électrons en surface et autoriserait un flux de courant traversant la plaquette. Ce qui permettrait potentiellement à un semi-conducteur d’utiliser un signal très faible pour contrôler un signal beaucoup plus fort. Un courant de très faible puissance pourrait fournir l’alimentation initiale, et contrôler (ou interrompre et rétablir) un courant de sortie d’une bien plus grande puissance. Ainsi le semi-conducteur pourrait-il servir d’amplificateur ou de commutateur marche-arrêt tout comme un tube ou une lampe électronique.

Seulement il y avait un petit problème avec cet « effet de champ » : lorsque Shockley testa cette théorie – son équipe chargea une plaque avec un courant de mille volts et la plaça à un millimètre seulement de la surface du semi-conducteur –, il ne se passa rien. « Pas de changement observable dans le courant », écrivit-il dans son carnet de laboratoire. C’était, dirait-il plus tard, « très mystérieux ».

Identifier la raison de l’échec d’une théorie peut en indiquer une meilleure, et Shockley demanda donc à Bardeen de trouver une explication. Ils passèrent des heures à débattre de ce qu’on appelle les « états superficiels » – les propriétés électroniques et la description selon la mécanique quantique des couches d’atomes les plus proches de la surface du matériau. Au bout de cinq mois, Bardeen eut l’intuition qu’il recherchait. Il s’approcha du tableau noir dans la pièce qu’il partageait avec Brattain et commença à écrire.

Bardeen s’était rendu compte que, lorsqu’un semi-conducteur est chargé, les électrons sont piégés à sa surface. Ils ne peuvent circuler librement. Ils forment comme un bouclier, et un champ électrique, même puissant et à seulement un millimètre de distance, ne peut pénétrer cette barrière. « Ces électrons supplémentaires étaient piégés, immobiles, dans des états superficiels, nota Shockley. En fait, les états superficiels protégeaient l’intérieur du semi-conducteur de l’influence de la plaque témoin positivement chargée18. »

L’équipe avait maintenant une nouvelle mission : trouver le moyen de traverser le bouclier qui se formait à la surface des semi-conducteurs. « Nous nous sommes concentrés sur de nouvelles expériences en rapport avec les états superficiels de Bardeen », expliqua Shockley. Ils allaient être obligés de franchir cette barrière afin de forcer gentiment le semi-conducteur à réguler et amplifier le courant et servir d’interrupteur19.

Les progrès furent lents l’année suivante, mais en 1947 une série de percées conduisirent à ce qu’on appellerait le « mois miracle ». Bardeen s’inspira de la théorie de l’effet dit « photovoltaïque », selon laquelle un faisceau lumineux projeté sur deux matériaux dissimilaires en contact l’un avec l’autre produira une tension électrique. Ce processus, conjectura-t-il, pourrait déloger certains des électrons qui créaient le bouclier. Brattain, travaillant au coude à coude avec Bardeen, conçut des expériences ingénieuses pour tester cette hypothèse.

À la longue, le hasard finit par leur sourire. Brattain effectuait certaines de ses expériences dans un dewar (bouteille Thermos de laboratoire) afin de pouvoir contrôler la température. Mais la condensation à la surface du silicium perturbait continuellement les mesures. Le meilleur remède était peut-être de placer tout l’appareillage sous vide, mais cela aurait exigé beaucoup de travail. « À la base, je suis un physicien paresseux, avoua Brattain. Alors j’ai eu l’idée d’immerger le système dans un liquide diélectrique20. » Il remplit le dewar avec de l’eau, qui s’avéra être un moyen simple d’éviter la condensation. Bardeen et Brattain le testèrent le 17 novembre 1947, et cela marcha merveilleusement.

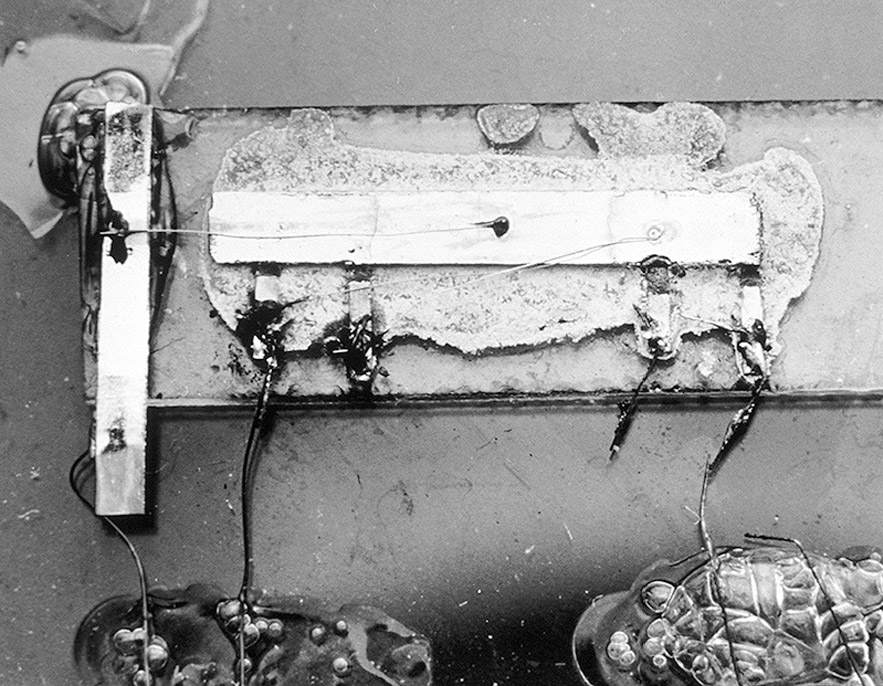

C’était un lundi. Tout au long de la semaine, ils explorèrent une série d’idées théoriques et expérimentales, rebondissant de l’une à l’autre. Le vendredi, Bardeen avait déjà trouvé comment se passer d’immerger le montage dans l’eau. Il suggéra de déposer une simple goutte d’eau, ou alors un peu de gel, juste là où une pointe de métal acérée s’incrustait dans le morceau de silicium. Brattain était enthousiasmé : « Allez, John. On fait le truc ! » Or, nouveau défi, il fallait absolument éviter que la pointe métallique entre en contact avec la goutte d’eau. Mais Brattain, magicien de l’improvisation, régla le problème avec un peu de cire à cacheter. Il trouva une belle plaquette de silicium, déposa une minuscule goutte d’eau à sa surface, enveloppa de cire un morceau de fil métallique pour l’isoler, fit passer le fil à travers la goutte d’eau et perfora le silicium. Le système fonctionnait. Il était capable d’amplifier un courant, du moins légèrement. C’est à partir de ce montage « à pointe de contact » que naquit le transistor.

Bardeen se rendit au bureau le lendemain matin pour noter les résultats dans son carnet. « Ces tests montrent assurément qu’il est possible d’introduire une électrode ou une grille pour contrôler le passage du courant dans un semi-conducteur », conclut-il21. Il alla même pointer le dimanche, jour qu’il réservait normalement au golf. Bardeen et Brattain décidèrent aussi que l’heure était venue d’informer Shockley, qui était plongé dans d’autres recherches depuis des mois. Au cours des deux semaines suivantes, il descendit les voir et fit des suggestions, mais, en général, il laissa ses dynamiques duettistes progresser à toute allure.

Assis à côté de Brattain devant la paillasse de son laboratoire, Bardeen proposait calmement des idées et un Brattain enthousiaste les mettait à l’épreuve. Bardeen écrivait parfois dans le carnet de labo de Brattain tandis que les expériences se déroulaient. C’est à peine s’ils remarquèrent Thanksgiving, occupés qu’ils étaient à essayer différentes solutions : le germanium à la place du silicium, la laque au lieu de la cire, l’or pour les contacts.

D’ordinaire les théories de Bardeen conduisaient aux expériences de Brattain, mais le processus fonctionnait parfois dans l’autre sens : des résultats inattendus suscitaient de nouvelles théories. Dans une des expériences avec le germanium, le courant sembla passer en sens inverse de ce à quoi ils s’attendaient. Or il était amplifié plus de trois cents fois, bien au-delà que ce qu’ils avaient obtenu auparavant. Alors ils finirent par jouer pour de vrai le sketch du physicien dont la méthode marche en pratique, mais pas en théorie. Bardeen trouva bientôt la solution. Il comprit que la tension négative chassait certains électrons et augmentait le nombre de « trous » qui se produisent quand il n’y a pas d’électron dans une position où il pourrait en exister un. Or l’existence de tels trous attire un flux d’électrons.

Il y avait un problème : cette nouvelle méthode n’amplifiait pas les fréquences élevées, notamment les sons audibles. Ce qui la rendait inutile pour la téléphonie. Bardeen supposa que l’eau ou la gouttelette d’électrolyte ralentissaient le processus. Il improvisa donc quelques autres montages. L’un d’eux impliquait la pointe d’un fil métallique piquée dans le germanium à une distance infime d’une plaquette en or qui créait un champ électrique. Cet agencement réussit à augmenter la tension, du moins légèrement, et fonctionnait pour les hautes fréquences. Là encore, Bardeen fournit une théorie expliquant ces résultats accidentels : « L’expérience a suggéré qu’un flux de trous pénétrait dans la surface en germanium à partir du point de contact en or22. »

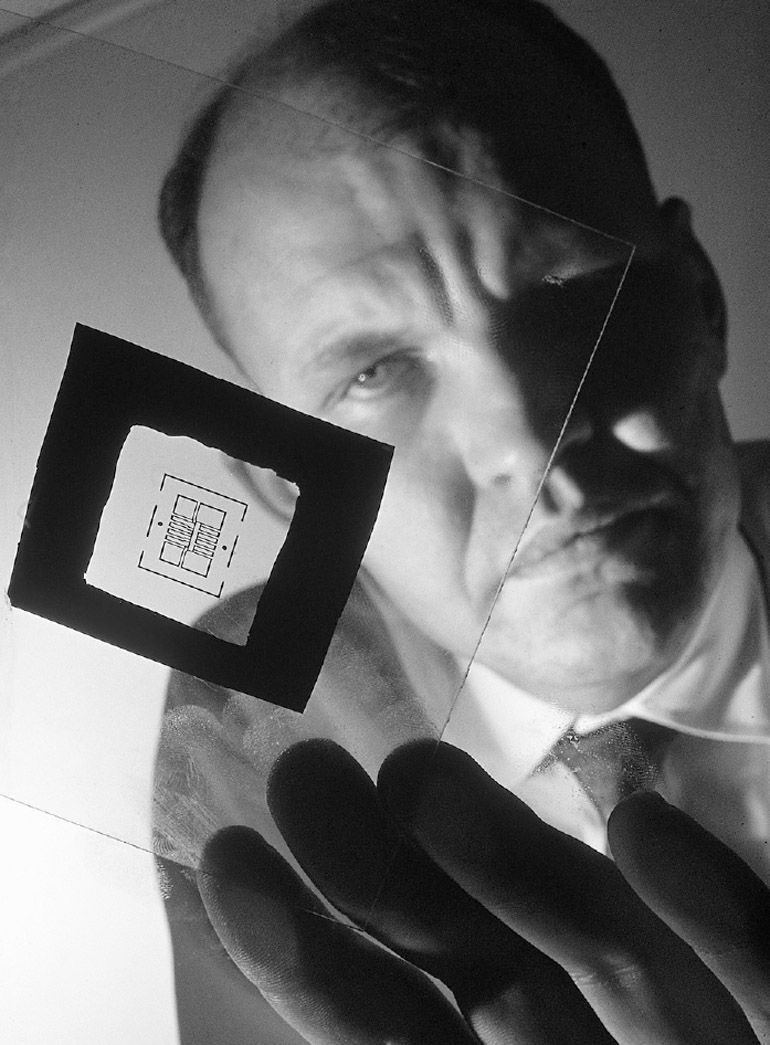

Comme un duo de chanteurs assis ensemble devant un piano, Bardeen et Brattain poursuivirent leur alternance créative. Ils se rendirent compte que le meilleur moyen d’augmenter l’amplification serait d’avoir deux pointes de contact incrustées dans le germanium à un intervalle vraiment rapproché. Bardeen calcula que la distance en question devrait être inférieure à « deux millièmes de pouce », soit cinquante microns. C’était un défi, même pour Brattain. Mais il trouva une méthode ingénieuse : il colla un morceau de feuille d’or sur un petit coin en plastique qui ressemblait à une pointe de flèche, puis se servit d’une lame de rasoir pour pratiquer une fine fente dans la feuille d’or à l’extrémité du coin en plastique, formant ainsi deux points de contact en or très rapprochés. « C’est tout ce que j’ai fait, se rappelle Brattain. J’ai incisé soigneusement avec la lame jusqu’à ce que le circuit s’ouvre, je l’ai mis sur un ressort et je l’ai placé sur le même morceau de germanium23. »

Lorsque Brattain et Bardeen testèrent ce montage l’après-midi du mardi 16 décembre 1947, il se passa quelque chose de prodigieux : il fonctionna. « Je me suis aperçu que si je le tortillais juste comme il le fallait, raconte Brattain, j’avais un amplificateur avec un facteur d’amplification de cent fois, et jusque dans la gamme audio24. »

En rentrant chez lui ce soir-là, le volubile et bavard Brattain annonça à ses collègues dans le parking de la société qu’il venait de faire « l’expérience la plus importante que je ferai jamais dans toute ma vie ». Il les obligea ensuite à jurer de n’en rien dire25. Conformément à son habitude, Bardeen fut moins loquace. Quand il rentra chez lui ce soir-là, il fit quelque chose d’inhabituel : il parla à sa femme de ce qui s’était passé au travail. En une seule phrase. Tandis que sa femme grattait des carottes au-dessus de l’évier de la cuisine, il lui chuchota tranquillement : « Nous avons découvert quelque chose d’important aujourd’hui26. »

Le transistor fut effectivement l’une des découvertes les plus importantes du xxe siècle. Il naquit du partenariat d’un théoricien et d’un expérimentateur travaillant côte à côte dans une relation symbiotique, jonglant avec les théories et les résultats – et vice versa – en temps réel. Il profita également de leur intégration dans un environnement où ils pouvaient circuler dans un long couloir et tomber sur des experts capables de manipuler les impuretés du germanium, être dans un groupe d’étude composé de gens qui comprenaient les explications par la mécanique quantique des états superficiels, où attablés dans une cafétéria avec des ingénieurs qui connaissaient toutes les astuces pour transmettre des signaux téléphoniques sur de longues distances.

Shockley programma une démonstration à l’attention des autres membres du groupe des semi-conducteurs et de quelques responsables des laboratoires Bell pour le mardi suivant, le 23 décembre. Les cadres prirent des écouteurs et parlèrent à tour de rôle dans un microphone de façon à se faire eux-mêmes une idée de l’amplification de la voix humaine réalisée avec un dispositif simple utilisant l’état solide. Ce moment aurait dû résonner comme les premières paroles que Graham Bell avait aboyées dans un téléphone, mais plus tard personne ne se rappellerait les mots prononcés dans l’instrument en cet après-midi historique. Au lieu de quoi l’événement fut immortalisé par des inscriptions discrètes dans les carnets de laboratoire. « En allumant et en éteignant l’appareil, un gain distinct dans le niveau sonore de la parole était perçu », écrivit Brattain27. Bardeen fut encore plus prosaïque : « L’amplification de la tension a été obtenue par l’emploi d’électrodes en or sur une surface de germanium spécifiquement préparée28. »

Le complexe de supériorité de Shockley

Shockley signa l’inscription historique dans le carnet de laboratoire de Bardeen en tant que témoin, mais il ne nota rien ce jour-là dans son propre carnet. Il était manifestement ébranlé. La fierté qu’il aurait dû éprouver devant la réussite de son équipe fut assombrie par son intense et ténébreuse pulsion de gagnant. « Mes émotions étaient quelque peu conflictuelles, avouerait-il plus tard. Mon allégresse en voyant le succès du groupe fut tempérée par le fait que je n’étais pas l’un des inventeurs. J’éprouvai une certaine frustration en constatant qu’au bout de plus de huit années mes efforts personnels n’avaient pas débouché sur une contribution significative de ma part29. » Des forces malsaines commençaient à le ronger au tréfonds de sa psyché. Jamais plus il ne serait ami avec Bardeen et Brattain. Au contraire, il se mit à œuvrer fébrilement pour revendiquer pour lui aussi le mérite de l’invention et à en créer, dans son coin, une version améliorée.

Peu après Noël, Shockley prit le train pour Chicago. Au départ, c’était pour assister à deux colloques, mais il passa le plus clair de son temps dans sa chambre du Bismarck Hotel à concevoir une méthode revue et corrigée pour fabriquer le dispositif à semi-conducteurs. La nuit de la Saint-Sylvestre, pendant que les fêtards dansaient dans la salle de bal à l’étage inférieur, il écrivit sept pages de notes sur du papier millimétré. Quand il s’éveilla le 1er janvier 1948, il en écrivit dix de plus. Il expédia le tout par poste aérienne à un collègue de chez Bell qui les colla dans le carnet de labo de Shockley et demanda à Bardeen de signer en tant que témoin.

À cette date, Mervin Kelly avait déjà chargé l’un des juristes des laboratoires Bell de rédiger le plus rapidement possible un ensemble de demandes de brevet pour le nouveau dispositif. On n’était pas à l’université d’État de l’Iowa, où il n’y avait sur place personne de qualifié pour traiter pareille tâche. Lorsque Shockley rentra de Chicago, il découvrit que Bardeen et Brattain avaient déjà été consultés, et il en fut contrarié. Il les convoqua chacun à leur tour séparément dans son bureau et leur expliqua pourquoi le mérite de la découverte devrait revenir à lui en premier lieu – et peut-être même à lui seul. « Il croyait, raconte Brattain, qu’il pourrait rédiger un brevet, à commencer par l’effet de champ, sur tout le truc. » Bardeen observa son silence habituel, même si après coup il marmonna amèrement. Brattain, lui, conforme à son personnage, ne mâcha pas ses mots. « Et merde, Shockley, cria-t-il, il y a assez de gloire là-dedans pour tout le monde30. »

Shockley insista pour que les juristes de chez Bell déposent un brevet très général fondé sur sa propre intuition initiale quant à la manière dont un effet de champ pouvait influencer le courant dans un semi-conducteur. Mais dans leurs recherches, les juristes découvrirent qu’un brevet avait été accordé en 1930 à un physicien peu connu, Julius Lilienfeld, qui avait proposé (mais n’avait jamais construit ni compris) un dispositif utilisant l’effet de champ. Aussi décidèrent-ils de solliciter un brevet pour l’invention plus étroitement définie d’une méthode à point de contact pour la fabrication d’un dispositif à semi-conducteur, et les seuls noms figurant sur la demande en question seraient ceux de Bardeen et Brattain. Les juristes interrogèrent les deux chercheurs séparément, et tous deux affirmèrent qu’il s’agissait d’un effort commun auquel chacun d’eux avait contribué à parts égales. Shockley était furieux d’avoir été exclu de la plus importante des demandes de brevet. Les cadres de chez Bell essayèrent de dissimuler le désaccord en exigeant que les trois hommes figurent ensemble sur toutes les photos pour la publicité de l’entreprise et les communiqués de presse.

Au cours des semaines suivantes, Shockley fut de plus en plus déconcerté, au point d’avoir du mal à dormir31. Ce qu’il appelait sa « volonté de penser » était impulsée par « [son] propre désir de jouer un rôle plus significatif, plus personnel, et non de simple gestionnaire, dans ce qui était manifestement un développement d’une importance potentielle énorme32 ». Il se réveillait au milieu de la nuit pour faire les cent pas en cherchant des méthodes plus efficaces pour construire le dispositif. Tôt le matin du 23 janvier 1948, un mois après la démonstration de l’invention de Bardeen et Brattain, Shockley s’éveilla avec une intuition qui rassemblait toutes les réflexions qu’il avait faites pendant son voyage à Chicago. Il s’assit à sa table de cuisine et se mit à écrire furieusement.

L’idée de Shockley concernait une façon de construire un amplificateur à semi-conducteur moins rustique que le montage bricolé par Bardeen et Brattain. Au lieu d’enfoncer des électrodes en or dans une plaque de germanium, Shockley imagina une méthode de « jonction » plus simple, une sorte de sandwich. Les couches supérieure et inférieure seraient en germanium dopé par des impuretés de façon à produire un excès d’électrons, avec, entre les deux, une mince tranche de germanium comportant des « trous » – un déficit d’électrons. Les couches de germanium dotées d’un excès d’électrons étaient dites de « type N » (négatif) et la couche affectée d’un déficit d’électrons était de « type P » (positif). Chaque couche serait attachée à un fil qui permettrait de modifier sa tension. La couche intermédiaire P formerait une barrière réglable qui, selon la tension appliquée, régulerait le flux d’électrons entre les couches N supérieure et inférieure. Soumettre cette barrière même à une faible tension positive, écrivait Shockley, « augmenterait de façon exponentielle le flux d’électrons franchissant la barrière ». Plus la charge sur cette couche intérieure P serait forte, plus cette couche aspirerait d’électrons qui circuleraient d’une couche extérieure N à l’autre. Autrement dit, elle pourrait amplifier ou couper le courant traversant le semi-conducteur – et ce en quelques nanosecondes.

Shockley écrivit quelques notes dans son carnet de labo, mais il garda le secret sur son idée pendant presque un mois. « J’éprouvais le désir compétitif de faire de mon propre chef quelques inventions sur le transistor », admettrait-il plus tard33. Il n’informa pas ses collègues avant la mi-février, lorsqu’ils se retrouvèrent à une présentation de travaux dans le même domaine proposée par un scientifique de chez Bell. Shockley se rappelle avoir été « surpris » lorsque ce chercheur présenta certains résultats qui confirmaient le fondement théorique d’un dispositif à jonction, et il se rendit compte que quelqu’un dans l’assistance, très vraisemblablement Bardeen, risquait d’en tirer les conclusions et de passer à l’étape suivante. « À ce stade, affirma-t-il, l’idée d’utiliser des jonctions PN plutôt que des électrodes métalliques n’aurait été qu’une étape mineure et le transistor à jonction aurait été inventé. » Alors avant que Bardeen ou quelqu’un d’autre ne puisse suggérer pareil dispositif, Shockley se leva d’un bond et monta sur le podium pour révéler la configuration sur laquelle il travaillait. « Je ne voulais pas me laisser griller sur ce coup-là », écrivit-il plus tard34.

Bardeen et Brattain furent pris au dépourvu. Le fait que Shockley ait gardé secrète sa nouvelle idée et violé ainsi l’éthique du partage intégrée à la culture d’entreprise chez Bell les choqua. Ils n’en pouvaient pas moins s’empêcher d’admirer la simplicité et l’élégance de sa démarche.

Quand les demandes de brevet pour les deux méthodes eurent été déposées, les huiles des laboratoires Bell décidèrent que le moment était venu de révéler au grand public l’existence du nouveau dispositif. Mais d’abord il leur fallait lui trouver un nom. En interne, on l’avait appelé « triode à semi-conducteurs » et « amplificateur à états superficiels », mais ces dénominations n’étaient pas assez faciles à retenir, s’agissant d’une invention qui, croyaient-ils – et avec raison –, allait révolutionner le monde. Un jour un collègue nommé John Pierce s’aventura dans le bureau de Brattain. En plus d’être un ingénieur compétent, c’était un habile ciseleur du verbe qui écrivait de la science-fiction sous le pseudonyme de J.J. Coupling. Parmi ses nombreux mots d’esprit, on pouvait citer « La nature a horreur du tube à vide » et « Après avoir poussé en désordre pendant des années, le champ de l’informatique semble atteindre le stade de la petite enfance ». « Tu es exactement l’homme que je voulais voir », déclara Brattain. Et il lui posa la question du nom de l’invention. Au bout d’un instant seulement, Pierce trouva une suggestion. Puisque ce dispositif possédait la propriété de transrésistance et devrait donc recevoir un nom similaire à ceux de dispositifs tels que le thermistor et le varistor, Pierce proposa transistor. « C’est ça ! » s’exclama Brattain. Le processus du baptême devait encore être soumis au vote de tous les autres ingénieurs, mais transistor l’emporta facilement devant cinq autres propositions35.

Le 30 juin 1948, la presse se rassembla dans l’auditorium de l’ancien immeuble des laboratoires Bell sur West Street à Manhattan. L’événement, centré sur Shockley, Bardeen et Brattain en tant que groupe, était présenté par le directeur de la recherche, Ralph Brown, en complet sombre et nœud papillon multicolore. Il souligna que l’invention du transistor était née de la combinaison du travail d’équipe collaboratif et de l’intelligence individuelle : « La recherche scientifique est de plus en plus reconnue comme le travail d’un groupe ou d’une équipe […] Ce que nous avons pour vous aujourd’hui représente un bel exemple de travail d’équipe, de brillantes contributions individuelles, et de la valeur de la recherche fondamentale dans un cadre industriel36. » Ainsi était précisément décrite la combinaison qui était devenue la formule de l’innovation à l’ère numérique.

Le New York Times enterra l’information en page 46 en dernière position de sa rubrique « Nouvelles de la radio », après un entrefilet annonçant la prochaine diffusion d’un récital d’orgue. Mais Time en fit le sujet principal de sa section « Science », avec la manchette « Un neurone miniature ». Les laboratoires Bell appliquèrent la règle voulant que Shockley figure sur toutes les photos promotionnelles avec Bardeen et Brattain. La plus célèbre montre le trio dans le laboratoire de Brattain. Juste avant qu’elle ne soit prise, Shockley s’est assis sur la chaise de Brattain, comme si c’était son bureau et son microscope à lui, et est devenu le sujet principal de la photo. Des années plus tard, Bardeen décrirait la consternation durable de Brattain et son ressentiment envers Shockley : « Ce que Walter déteste cette photo ! […] C’est le matériel de Walter et c’est notre expérience à nous, et Bill n’avait rien à voir avec ça37. »

Les radios à transistors

Les laboratoires Bell furent un chaudron de l’innovation. Outre le transistor, ils firent œuvre de pionniers dans les domaines de l’électronique informatique, de la technologie laser et des téléphones portables. Ils étaient toutefois moins doués pour faire fructifier leurs inventions. En tant que filiale d’une société réglementée qui avait un monopole sur la plupart des services téléphoniques, ils n’étaient pas avides de nouveaux produits et, juridiquement bridés, ne pouvaient utiliser le levier du monopole pour investir les autres marchés. Afin d’éviter les critiques du grand public et les procès anti-trust, ils exploitaient leurs brevets en vendant des licences à d’autres sociétés. Pour le transistor, ils fixèrent un prix remarquablement bas, vingt-cinq mille dollars, pour toute société qui voudrait en produire, et proposèrent même des séminaires pour expliquer les techniques de fabrication.

Malgré cette politique de séduction, au moins une jeune pousse eut du mal à leur arracher une licence : une firme de prospection pétrolière basée à Dallas qui avait changé d’orientation et s’était rebaptisée Texas Instruments. Son vice-président délégué, Pat Haggerty, qui plus tard prendrait les commandes de la société, avait servi au Bureau de l’aéronautique de la marine américaine et était convaincu que l’électronique allait transformer presque tous les aspects de la vie. Quand il entendit parler des transistors, il décida que Texas Instruments trouverait un moyen de les exploiter. Contrairement à bien des sociétés établies, elle était assez audacieuse pour se réinventer. Mais les gens des laboratoires Bell, raconte Haggerty, étaient « visiblement amusés par l’effronterie de ces débutants persuadés qu’ils pourraient développer les compétences pour être compétitifs dans ce domaine ». Au début, du moins, Bell refusa de vendre une licence à Texas Instruments : « Cette affaire n’est pas pour vous, leur dit-on. Nous ne pensons pas que vous soyez à la hauteur38. »

Au printemps 1952, Haggerty réussit enfin à persuader les laboratoires Bell de laisser Texas Instruments acheter une licence pour fabriquer des transistors. En outre, il débaucha Gordon Teal, un chercheur en chimie dont le laboratoire se situait non loin de celui de l’équipe des semi-conducteurs sur l’un des immenses couloirs de l’établissement. Teal était expert dans la manipulation du germanium, mais lorsqu’il rejoignit Texas Instruments, il l’avait déjà délaissé pour le silicium, élément plus abondant et plus performant aux hautes températures. Dès mai 1954, il fut en mesure de fabriquer un transistor au silicium qui empruntait l’architecture à jonction NPN élaborée par Shockley.

S’exprimant lors d’un colloque en ce même mois, Teal achevait de lire une communication de trente et une pages qui avait presque endormi son auditoire lorsqu’il déclara : « Contrairement à ce que mes collègues vous ont dit sur les perspectives douteuses des transistors au silicium, il se trouve que j’en ai quelques-uns dans ma poche. » Il plongea ensuite dans un bécher d’huile brûlante un transistor au germanium connecté à un électrophone ; le transistor expira. Teal répéta l’expérience avec un de ses transistors au silicium, et « Summit Ridge Drive » par Artie Shaw et son orchestre fut à nouveau audible avec son plein volume sonore. « Avant la fin de la séance, dirait plus tard Teal, le public stupéfait se bousculait pour avoir des exemplaires de ma communication, que nous avions apportés tout à fait par hasard39. »

L’innovation se produit par étapes. Dans le cas du transistor, il y eut d’abord l’invention, introduite par Shockley, Bardeen et Brattain. Ensuite vint la production, sous la direction d’ingénieurs comme Teal. Enfin – et c’est tout aussi important –, il y eut les entrepreneurs qui trouvèrent comment créer de nouveaux marchés. Le parcours de Pat Haggerty, l’énergique patron de Teal, est un cas haut en couleur dans cette troisième étape du processus d’innovation.

Comme plus tard Steve Jobs, Haggerty pouvait projeter un champ de distorsion de la réalité qu’il utilisait pour inciter les gens à accomplir des choses qu’ils croyaient impossibles. En 1954, les transistors étaient vendus aux militaires pour environ 16 dollars pièce. Or afin de pouvoir percer sur le marché de l’électronique grand public, Haggerty insista pour que ses ingénieurs trouvent une méthode de fabrication permettant de les vendre pour moins de 3 dollars. Ce qu’ils firent. Il développa aussi un talent à la Steve Jobs – imaginer des appareils dont les consommateurs ne savaient pas encore qu’ils en auraient besoin mais dont ils ne pourraient bientôt plus se passer. Dans le cas du transistor, Haggerty eut l’idée d’un récepteur radio de poche. Lorsqu’il essaya de convaincre RCA et d’autres grandes firmes qui fabriquaient des postes de radio de salon de devenir ses partenaires dans cette aventure, ils lui firent remarquer (et avec raison) qu’il n’y avait pas de demande pour des radios de poche chez les consommateurs. Mais Haggerty avait compris qu’il était plus important de générer de nouveaux marchés que de se contenter de vivre sur ses acquis. Il persuada une petite entreprise d’Indianapolis qui fabriquait des amplificateurs d’antennes de télévision de s’associer avec lui pour créer ce qui s’appellerait le Regency TR-1. Haggerty conclut l’affaire en juin 1954, et, conformément à son caractère, insista pour que le produit soit sur le marché en novembre au plus tard. Il le fut.

Le Regency, gros comme un paquet de fiches bristol, utilisait quatre transistors et coûtait 49,95 dollars. Au début, il avait été lancé plus ou moins dans une optique sécuritaire, à présent que les Russes avaient la bombe atomique. « En cas d’attaque ennemie, votre Regency TR-1 deviendra votre plus précieuse possession », lisait-on dans les premiers modes d’emploi. Mais il devint rapidement l’objet des désirs consuméristes et des obsessions adolescentes. Son boîtier en plastique avait quatre couleurs au choix, comme l’iPod : noir, ivoire, rouge mandarin et gris nuage. En l’espace d’un an, il s’en était vendu cent mille, ce qui en fait l’un des nouveaux produits les plus populaires de tous les temps40.

Du jour au lendemain, tout le monde aux États-Unis savait ce qu’était un transistor. Le grand patron d’IBM Thomas Watson Jr acheta une centaine de Regency TR-1 et les donna à ses cadres supérieurs en leur disant de se mettre à plancher sur l’utilisation des transistors dans les ordinateurs41.

Plus fondamentalement encore, le poste à transistors devint le premier exemple majeur d’un thème qui définirait l’ère numérique : la technologie au service de l’individu. La radio n’était plus un appareil de salon partagé par toute la famille ; c’était un appareil pour l’usage individuel qui vous permettait d’écouter de la musique où vous vouliez et quand vous vouliez – même si c’était de la musique que vos parents voulaient interdire.

Et, de fait, il y eut une relation symbiotique entre l’avènement du poste à transistors et la montée en puissance du rock’n’roll. Le premier enregistrement commercial d’Elvis Presley, That’s All Right, Mama, sortit en même temps que le Regency TR-1. Tous les jeunes voulaient une radio pour écouter cette musique rebelle. Et le fait qu’on pouvait emporter ces radios à la plage ou au sous-sol, loin des oreilles désapprobatrices des parents et de leurs doigts prompts à tourner le bouton, permit à cette musique de s’épanouir. « Le seul regret que j’ai à propos du transistor, c’est son usage pour le rock’n’roll », se plaignait souvent son co-inventeur Walter Brattain, en plaisantant un peu sans doute. Roger McGuinn, le chanteur des Byrds, reçut un poste à transistors pour ses treize ans, en 1955 : « J’ai entendu Elvis. Pour moi ç’a été une remise en question42. »

La voie était tracée pour une perception nouvelle de l’industrie électronique, surtout chez les jeunes. Elle ne serait plus au service exclusif des grosses sociétés et des militaires. Elle pourrait aussi émanciper l’individualité, la liberté, la créativité, et même encourager un peu l’esprit de rébellion.

Mettre le feu au monde

Le problème avec les équipes qui réussissent, surtout quand elles sont passionnées, c’est que parfois elles éclatent. Il faut un type particulier de chef – à la fois génial inspirateur et pédagogue exigeant, alliant l’esprit de compétition et l’esprit de collaboration –, pour en assurer la cohésion. Ce n’était pas le profil de Shockley. Mais exactement l’inverse. Comme il l’avait montré lorsqu’il s’était isolé pour concevoir le transistor à jonction, il pouvait être jaloux et cachottier avec ses propres collègues. Un autre talent des grands chefs d’équipe est l’aptitude à susciter un esprit de corps non hiérarchisé. Là aussi, Shockley échoua. Il était autocratique et étouffait souvent la motivation en cassant les initiatives. Brattain et Bardeen avaient eu leur grand triomphe à l’époque où Shockley proposait quelques menues suggestions, mais ne les surveillait pas à chaque instant ni ne les faisait marcher à la baguette. Ensuite, il devint plus autoritaire.

Pendant leurs parties de golf du week-end, Bardeen et Brattain partageaient leur consternation à propos de Shockley. À un moment, Brattain décida qu’il faudrait mettre la puce à l’oreille de Mervin Kelly, le président des laboratoires Bell. « Tu veux l’appeler, ou tu veux que ce soit moi qui le fasse ? » demanda-t-il à Bardeen. Cette corvée échut, on s’en serait douté, à Brattain, le plus volubile des deux.

Il rencontra Kelly chez lui, dans le bureau lambrissé de sa résidence de Short Hills, une banlieue proche. Brattain exposa ses griefs et ceux de Bardeen, et dit à quel point Shockley était maladroit en tant que gestionnaire et collègue. Kelly fit la sourde oreille. « Alors, finalement, sans penser aux conséquences, j’ai dit comme ça que John Bardeen et moi-même savions quand Shockley avait inventé le transistor [à jonction] PNP », raconte Brattain. Autrement dit, il avait laissé échapper une menace voilée en sous-entendant que certains des concepts invoqués dans la demande de brevet pour le transistor à jonction, qui en désignait Shockley comme l’inventeur, provenaient en réalité des travaux de Brattain et Bardeen. « Kelly a compris que ni Bardeen, ni moi, si jamais nous nous retrouvions à la barre d’un tribunal pour un litige impliquant les brevets, ne mentirions sur ce que nous savions. Il a complètement changé d’attitude. Après quoi ma position chez Bell a été un petit peu plus satisfaisante43. » Bardeen et Brattain n’étaient plus sous les ordres de Shockley.

Le nouvel arrangement s’avéra insuffisant pour contenter Bardeen, qui se détourna des semi-conducteurs et commença à travailler sur la théorie de la supraconductivité. Il prit un poste à l’université de l’Illinois. « Mes difficultés sont liées à l’invention du transistor, écrivit-il dans la lettre de démission qu’il adressa à Kelly. Avant cela, il y avait ici une excellente ambiance de recherche […] Après l’invention, Shockley a d’abord refusé que les autres membres du groupe travaillent sur le problème. Bref, il a surtout utilisé le groupe pour exploiter ses propres idées44. »

La démission de Bardeen et les critiques de Brattain fragilisèrent la position et le prestige de Shockley aux laboratoires Bell. Sa personnalité ombrageuse l’écarta des promotions. Il en appela à Kelly et même au président d’AT&T, mais en vain. « Rien à cirer, dit-il à un collègue. Je vais monter ma propre affaire, et comme ça je vais gagner un million de dollars. Et, au fait, je vais faire ça là-bas en Californie. » Quand il entendit parler du projet de Shockley, Kelly n’essaya pas de l’en dissuader. Bien au contraire : « Je lui ai dit que s’il pouvait gagner un million de dollars, qu’il ne se gêne surtout pas ! » Kelly appela même Laurence Rockefeller pour lui recommander de contribuer au financement de l’aventure proposée par Shockley45.

Tout en se colletant avec sa situation en 1954, Shockley passa par une crise de la quarantaine. Après avoir aidé sa femme à lutter contre un cancer des ovaires, il la quitta alors qu’elle était en rémission et se trouva une petite amie qu’il épouserait plus tard. Il obtint un congé sabbatique des laboratoires Bell et, s’agissant d’une crise de la quarantaine classique, il acheta même une voiture de sport, un cabriolet Jaguar XK-120 vert.

Shockley passa un semestre comme professeur invité à Caltech et accepta une prestation de consultant pour le Groupe d’évaluation des systèmes d’armements de l’armée de terre à Washington, mais la plupart du temps il sillonna les États-Unis pour essayer de mieux cerner son nouveau projet, visiter des entreprises de haute technologie et rencontrer des chefs d’entreprise arrivés, comme William Hewlett de Hewlett-Packard et Edwin Land de Polaroid. « Je crois que je vais essayer de lever du capital et démarrer en solo, écrivait-il à sa petite amie. Après tout, il est évident que je suis plus intelligent, plus énergique et que je comprends mieux les gens que la plupart de ces autres types. » Ses journaux intimes de 1954 le révèlent en train de se démener pour trouver un sens à sa quête. « Manque d’appréciation par les patrons, ça veut dire quoi ? » écrit-il un jour. Comme cela arrive dans de nombreuses biographies, il y avait aussi la question de se montrer à la hauteur d’un père défunt. Quand il envisage son projet de créer une société qui rendrait les transistors incontournables, il écrit : « Idée de mettre le feu au monde, papa [serait] fier46. »

Mettre le feu au monde. En dépit du fait qu’il ne réussirait jamais dans les affaires, Shockley donnerait corps à cette idée. La société qu’il était sur le point de fonder allait transformer une vallée connue pour ses vergers d’abricotiers en un lieu où le silicium se changerait en or.

Shockley Semiconductor

En février 1955, lors du gala annuel de la chambre de commerce de Los Angeles, deux pionniers de l’électronique étaient à l’honneur : Lee de Forest, qui avait inventé le tube à vide, et Shockley, l’inventeur de son successeur. Shockley était assis à côté d’un industriel distingué, Arnold Beckman, vice-président de la chambre de commerce. Comme Shockley, Beckman avait travaillé pour les laboratoires Bell, où il avait développé des techniques pour fabriquer des tubes à vide. Professeur à Caltech, il avait inventé divers instruments de mesure, dont un qui évaluait l’acidité des citrons, et, sur la base de son invention, avait édifié une grande entreprise industrielle.

En août de la même année, Shockley demanda à Beckman de siéger au conseil d’administration de sa future société d’électronique. « Je lui ai demandé de m’en dire un tout petit peu plus sur les autres personnes qui seraient au CA, raconte Beckman, et il s’est trouvé qu’il allait avoir un CA composé de presque tous les gens qui étaient dans la fabrication des instruments, et qui tous seraient ses concurrents. » Beckman se rendit compte à quel point Shockley était « incroyablement naïf ». Aussi, afin de l’aider à élaborer une démarche plus raisonnable, il l’invita à passer une semaine à Newport Beach, où était amarré son voilier47.

Shockley projetait de fabriquer des transistors en recourant à la diffusion gazeuse pour doper le silicium avec des impuretés. En ajustant les facteurs durée, pression et température, il pouvait contrôler avec précision le processus, permettant ainsi la fabrication en grande série de différentes variétés de transistors. Impressionné par cette idée, Beckman convainquit Shockley de ne pas lancer sa propre société mais, à la place, de diriger une nouvelle division de Beckman Instruments, que Beckman financerait.

Beckman voulait l’implanter dans la région de Los Angeles, où se trouvaient la plupart de ses autres divisions. Mais Shockley insista pour une implantation à Palo Alto, où il avait été élevé, afin de pouvoir être près de sa mère âgée. Ils ne pouvaient pas se passer l’un de l’autre, ce que d’aucuns trouvaient bizarre, mais qui aurait une signification historique en contribuant à la création de Silicon Valley.

Palo Alto était encore, comme du temps de l’enfance de Shockley, une petite ville universitaire entourée de vergers. Mais au cours des années 1950 sa population doubla, atteignant les cinquante-deux mille habitants, et douze nouvelles écoles primaires furent construites. Cette croissance était en partie due au boom des industries de la défense stimulées par la guerre froide. Des cartouches de film larguées depuis les avions espions américains U-2 étaient envoyées à l’Ames Research Center (ARC) de la NASA dans la ville voisine de Sunnyvale. Des fournisseurs militaires prirent racine dans les zones environnantes, comme la division Missiles & Espace de Lockheed, qui fabriquait des missiles balistiques mer-sol, et Westinghouse, qui produisait des tubes et des transformateurs pour les systèmes de guidage. Des lotissements proliférèrent pour loger les jeunes ingénieurs de l’industrie et les professeurs débutants de Stanford. « Il y avait toutes ces industries militaires à la pointe du progrès, raconte Steve Jobs, qui était né en 1955 et avait grandi dans cette région. C’était mystérieux, très high-tech, et ça rendait la vie très excitante48. »

Les industries de la défense furent rejointes par des sociétés qui fabriquaient des instruments de mesure électriques et d’autres dispositifs technologiques. Les racines de ce secteur remontaient à 1938, lorsque l’entrepreneur en électronique Dave Packard et sa nouvelle épouse avaient emménagé dans une maison à Palo Alto possédant un hangar, où son ami Bill Hewlett ne tarda pas à s’installer. La maison avait aussi un garage – appendice qui deviendrait à la fois utile et iconique à Silicon Valley –, dans lequel ils bricolèrent jusqu’à ce qu’ils aient leur premier produit, un oscillateur audio. Dans les années 1950, Hewlett-Packard était déjà devenu l’exemple à imiter pour les start-up technologiques de la région49.

Par bonheur, il existait un lieu pour les entrepreneurs à l’étroit dans leurs garages. Fred Terman, un doctorant du MIT qui avait étudié sous Vannevar Bush et était devenu le directeur de l’ingénierie à l’université Stanford, créa en 1953 un parc industriel sur trois cent cinquante hectares de terrain vierge appartenant à l’université où les entreprises technologiques pourraient louer des terrains à des conditions avantageuses et construire de nouveaux bureaux. Ce qui contribua à transformer la région. Hewlett et Packard avaient été des étudiants de Terman, et il les avait persuadés de rester à Palo Alto quand ils fonderaient leur propre société au lieu d’aller sur la côte Est, comme le faisaient jusqu’alors la majorité des plus brillants diplômés de Stanford. Ils furent parmi les premiers locataires du Stanford Research Park. Tout au long des années 1950, Terman, qui deviendrait doyen de Stanford, enrichit le parc industriel en encourageant ses occupants à entretenir une relation symbiotique avec Stanford ; employés et cadres pouvaient étudier ou enseigner à temps partiel à l’université, et les professeurs de Stanford avaient toute licence pour conseiller les nouvelles entreprises. Le Stanford Research Park finirait par alimenter des centaines de sociétés, de Varian à Facebook.

Lorsque Terman apprit que Shockley songeait à implanter sa nouvelle entreprise à Palo Alto, il lui écrivit une lettre enjôleuse décrivant tous les bénéfices qu’offrirait la proximité de Stanford. « Je crois que l’implantation ici serait avantageuse pour les deux parties », concluait-il. Shockley était d’accord. Tandis que son nouveau siège de Palo Alto était en construction, Shockley Semiconductor Laboratory, une division de Beckman Instruments, s’installa à titre provisoire dans un hangar métallique qui avait servi à entreposer des abricots. Le silicium était dans la vallée.

Robert Noyce et Gordon Moore

Shockley essaya de recruter certains des chercheurs avec qui il avait travaillé aux laboratoires Bell, mais ils le connaissaient trop bien. Il entreprit donc de dresser une liste des meilleurs ingénieurs en semi-conducteurs dans tous le pays et de les démarcher au téléphone. Le plus remarquable d’entre eux, destiné à être un choix décisif, était Robert Noyce, natif de l’Iowa, enfant prodige charismatique titulaire d’un doctorat du MIT. À l’époque, il avait vingt-huit ans et était directeur de recherche chez Philco à Philadelphie. En janvier 1956, Noyce décrocha son téléphone et entendit « Ici Shockley ». Il comprit immédiatement de qui il s’agissait. « C’était comme si on décrochait et qu’on avait Dieu au bout du fil », déclara Noyce50. Plus tard, il plaisanta : « Quand il est venu ici pour organiser Shockley Labs, il a sifflé et je suis venu51. »

Noyce, troisième des quatre fils d’un pasteur congrégationaliste, grandit dans une succession de minuscules bourgades agricoles de l’Iowa – Burlington, Atlantic, Decorah, Webster City –, où son père se trouvait affecté. Les deux grands-pères de Noyce étaient eux aussi pasteurs de l’Église congrégationaliste, mouvement protestant non conformiste qui était un produit de la Réforme puritaine. Même s’il n’avait pas hérité de leur foi religieuse, Noyce avait absorbé l’aversion de leur Église envers la hiérarchie, l’autorité centralisée et le pouvoir autocratique52.

L’année de ses douze ans, sa famille se fixa finalement à Grinnell (cinq mille deux cents habitants à l’époque), à quatre-vingts kilomètres à l’est de Des Moines, où son père obtint un poste administratif dans l’Église. La principale attraction de la ville était Grinnell College, fondé en 1846 par un groupe de congrégationalistes de Nouvelle-Angleterre. Noyce, avec son sourire contagieux et son corps musclé mais gracieux, s’épanouit au lycée de la ville en tant que brillant élève, sportif et bourreau des cœurs. « Le sourire en coin instantané, les bonnes manières, une famille respectable, les cheveux ondulés hauts sur le front, le petit air canaille – voilà qui faisait une combinaison séduisante », écrit son biographe Leslie Berlin. Et d’après sa petite amie au lycée : « C’était probablement l’homme le plus gracieux physiquement que j’aie jamais rencontré53. »

Des années plus tard, le journaliste littéraire Tom Wolfe rédigea un profil scintillant de Noyce pour Esquire, dans lequel il frôle la canonisation :

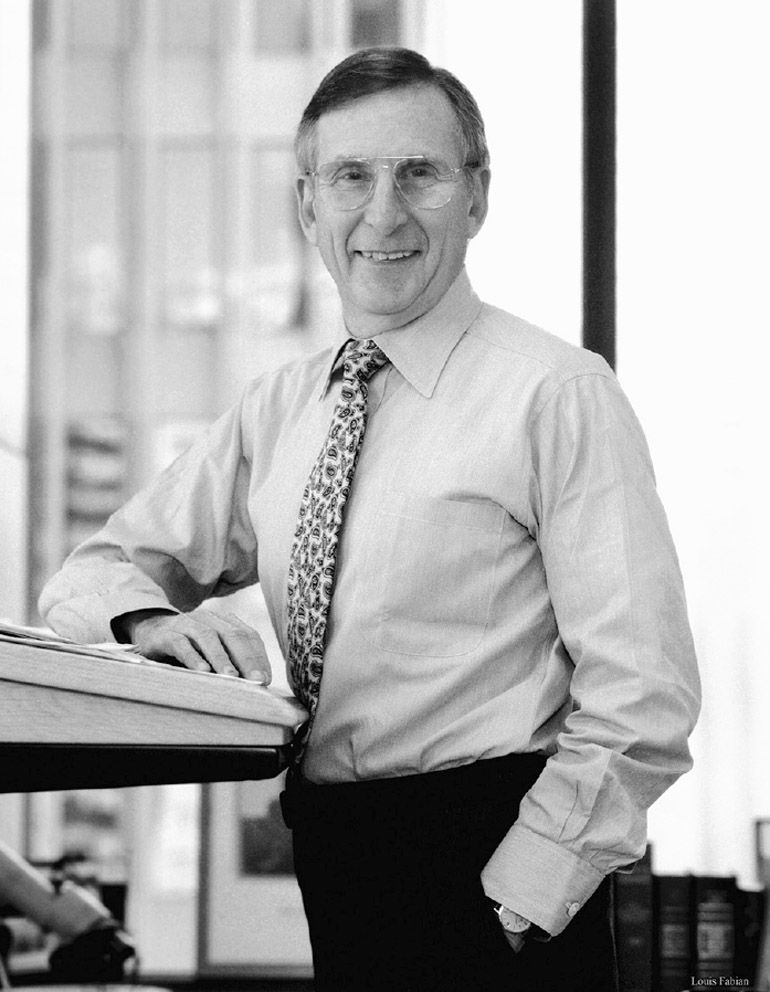

Gordon Moore (né en 1929) chez Intel en 1970.

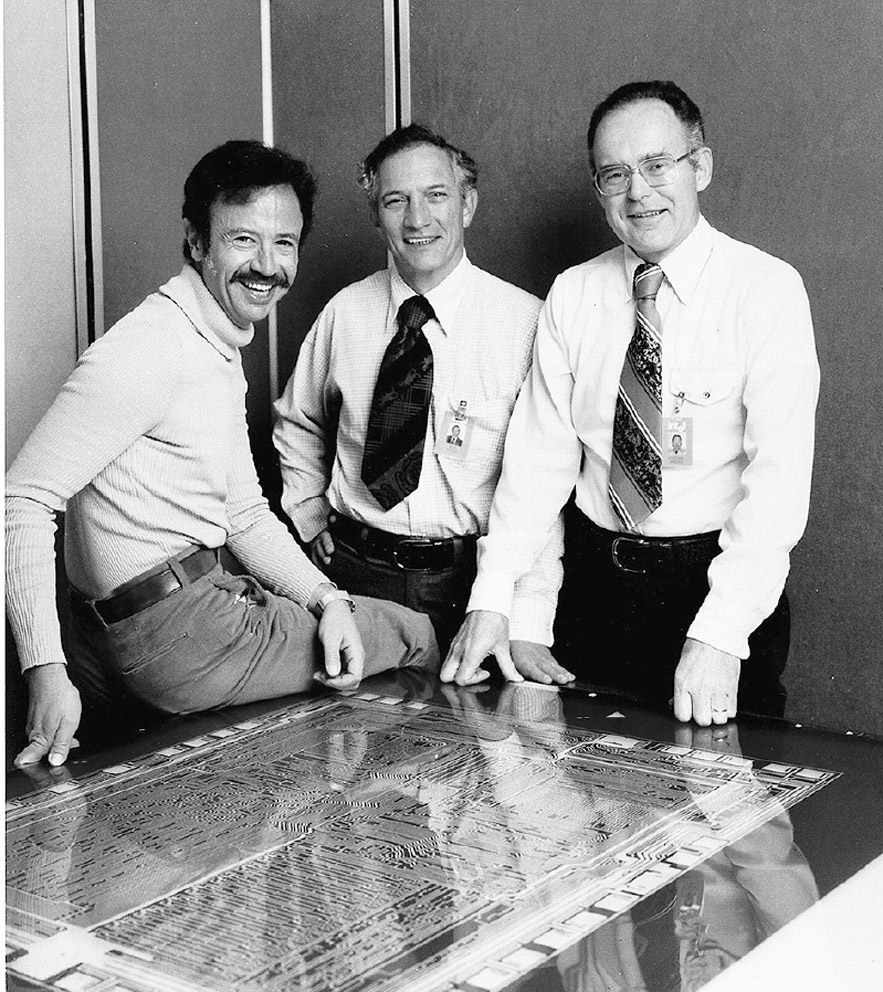

Les « huit traîtres » : Gordon Moore, C. Sheldon Roberts, Eugene Kleiner, Robert Noyce, Victor Grinich, Julius Blank, Jean Hoerni et Jay Last qui quittèrent Shockley en 1957 pour former Fairchild Semiconductor.

« Bob avait une manière particulière de vous écouter et de vous regarder. Il baissait légèrement la tête et levait les yeux avec un regard qui faisait apparemment une centaine d’ampères. Pendant qu’il vous fixait, il ne cillait ni ne déglutissait. Il absorbait tout ce que vous disiez puis répondait très calmement d’une douce voix de baryton, souvent avec un sourire qui exhibait sa superbe dentition. Le regard, la voix, le sourire : tout cela évoquait un peu le personnage filmique du plus célèbre ancien étudiant de Grinnell College, Gary Cooper. Avec son visage volontaire, sa carrure d’athlète et son style Gary Cooper, Bob Noyce projetait ce que les psychologues appellent l’effet de halo. Les individus produisant cet effet semblent savoir exactement ce qu’ils font et, de plus, vous obligent à vouloir les admirer pour cela. Ils vous font voir un halo au-dessus de leur tête54. »

Enfant, Noyce profita d’une situation qui était répandue à l’époque : « Papa réussissait toujours à avoir une sorte d’atelier au sous-sol. » Le jeune Noyce adorait bricoler ; il construisit notamment un poste de radio à lampes, un traîneau à hélice, et un phare qu’il utilisait pour sa tournée matinale de livreur de journaux. Il est surtout célèbre pour avoir construit un deltaplane avec lequel il décollait accroché à l’arrière d’une voiture à pleine vitesse ou en sautant du haut du toit d’une grange. « J’ai grandi dans un trou de l’Amérique profonde, où on était obligé de vivre en autarcie. Si on cassait quelque chose, il fallait le réparer soi-même55. »

Comme ses frères, Noyce était premier de sa classe. Il tondait la pelouse de Grant Gale, un sympathique professeur de physique de Grinnell College. Avec l’aide de sa mère, qui connaissait la famille Gale par l’intermédiaire de l’Église, il décrocha la permission de suivre le cours de Gale à l’université pendant sa dernière année au lycée. Gale devint le mentor intellectuel de Noyce, ce qui se confirma l’année suivante lorsqu’il s’inscrivit en licence à Grinnell.

Il y suivit des études en maths et en physique et brilla dans toutes ses prestations, universitaires et autres, avec une grâce sans affectation. Il s’appliqua à dériver toutes les formules du cours de physique à partir de zéro, devint le champion de plongeon de la ligue interuniversitaire du Midwest sous les couleurs de Grinnell, joua du hautbois dans l’orchestre, chanta dans la chorale, conçut des circuits pour le club d’aéromodélisme, tint le premier rôle dans un soap opera radiophonique et aida son professeur de maths à faire un cours de calcul intégral sur les nombres complexes. On a du mal à le croire, mais tout cela ne l’empêchait pas d’avoir la cote avec tout le monde.

Son affabilité polissonne lui attirait parfois des ennuis. Pendant sa troisième année de licence, lorsque les étudiants de sa résidence décidèrent d’organiser un luau, pique-nique de printemps à la hawaïenne, Noyce et un copain se portèrent volontaires pour quérir le cochon qui serait rôti. Après quelques verres, ils s’introduisirent dans une ferme voisine et, combinant la force et l’agilité, kidnappèrent un cochonnet d’une douzaine de kilos. Après avoir massacré au couteau le porcelet couinant dans le local des douches au premier étage de la résidence, ils le firent rôtir. Il s’ensuivit moult acclamations, applaudissements, bombances et beuveries. Le lendemain matin, ils eurent comme une gueule de bois morale. Noyce et son acolyte allèrent voir le fermier et avouèrent leur forfait, offrant de payer pour ce qu’ils avaient pris. Dans un livre d’images, il aurait été récompensé pour sa sincérité comme George Washington dans l’anecdote du cerisier. Mais dans la besogneuse contrée agricole de l’Iowa, le larcin qu’il avait commis n’était ni amusant ni pardonnable. Le propriétaire de la ferme était l’austère maire de la ville, qui menaça de porter plainte. Le professeur Gale finit par négocier un compromis : Noyce rembourserait la valeur du cochon et serait suspendu pour un semestre, mais pas exclu. Noyce ne se laissa pas abattre56.

Quand Noyce revint en février 1949, Gale lui rendit ce qui était peut-être un service encore plus grand. Le professeur avait été un condisciple de John Bardeen à l’université du Wisconsin, et quand il apprit l’existence du transistor dont Bardeen était le co-inventeur aux laboratoires Bell, il lui écrivit pour obtenir un échantillon. Il contacta aussi le président des laboratoires Bell, qui était un ancien de Grinnell et le père de deux de ses étudiants d’alors. Une liasse de monographies techniques arriva, suivie d’un transistor. « Grant Gale a mis la main sur l’un des premiers transistors à point de contact qui aient jamais été fabriqués, raconte Noyce. C’était pendant ma troisième année là-bas. Je suppose que c’est l’une des choses qui m’ont poussé à m’intéresser aux transistors. » Dans un entretien ultérieur, il décrit son enthousiasme en termes plus imagés : « Ce concept m’a assommé comme la bombe atomique. C’était carrément stupéfiant. Rien que le concept, l’idée qu’on puisse avoir de l’amplification sans le vide. C’était une de ces idées qui vous secoue, vous fait sortir de l’ornière, qui vous fait penser différemment57. »

En recevant son diplôme, Noyce eut également droit à ce qui, pour un homme de son style et de son charme, était la récompense suprême décernée par Grinnell College : le Brown Derby Prize, décerné à « l’étudiant masculin de dernière année de licence qui a eu les meilleures notes avec le moins de travail ». Mais lorsqu’il arriva au MIT pour faire son doctorat, il se rendit compte qu’il allait devoir s’appliquer un peu plus. On lui avait trouvé des faiblesses en physique théorique et il dut donc suivre un cours d’initiation à cette matière. Dès sa seconde année, il avait rattrapé son retard et décroché une bourse universitaire. Sa thèse examinait comment l’effet photoélectrique se manifeste dans l’état superficiel des isolants. Bien que ce ne soit pas un travail de laboratoire ou une analyse exceptionnels, cela le familiarisa avec les recherches de Shockley dans ce domaine.

Lorsqu’il fut convoqué par Shockley, il était donc impatient d’accepter. Mais il lui restait un obstacle à surmonter. Shockley, qui n’avait pas pu triompher à l’issue d’un test de QI quand il était enfant, commençait à manifester la sinistre paranoïa qui empoisonnerait sa carrière ultérieure ; il insista pour que les nouvelles recrues se soumettent à une batterie de tests psychologiques et d’intelligence. Noyce passa donc toute une journée dans un institut spécialisé de Manhattan, à réagir à des taches d’encre, à interpréter des dessins bizarres et à remplir des questionnaires. Les psychologues le classèrent comme un introverti qui ne ferait pas un bon chef d’entreprise, ce qui en disait bien plus sur les faiblesses des tests que sur celles de Noyce58.

L’autre recrue célèbre de Shockley, lui aussi jugé mauvais dirigeant potentiel par les psychologues, était le suave chimiste Gordon Moore, qui reçut, comme Noyce, un appel inattendu de Shockley. Car Shockley était en train de rassembler soigneusement une équipe de talents scientifiques différenciés susceptibles d’être mélangés pour catalyser l’innovation. « Il savait que les chimistes lui avaient été utiles chez Bell, alors il a pensé qu’il lui en fallait un pour sa nouvelle entreprise, il a trouvé mon nom et m’a téléphoné, raconte Moore. Heureusement, j’ai reconnu qui c’était. Je décroche le téléphone et j’entends : “Bonjour, ici Shockley59.” »

Sympathique et volontairement effacé, ce qui dissimulait un intellect de précision, Gordon Moore deviendrait l’une des figures les plus respectées et les plus aimées de Silicon Valley. Il avait grandi près de Palo Alto, à Redwood City, où son père était shérif adjoint. Quand il avait onze ans, le gamin d’à côté reçut un coffret du « Petit Chimiste ». « En ce temps-là, il y avait des trucs vraiment extra dans ces kits de chimie », se rappelle Moore, en déplorant que les réglementations gouvernementales et les craintes des parents aient ensuite émasculé pareils coffrets et probablement privé la nation de quelques scientifiques bien utiles. Il réussit à produire une petite quantité de nitroglycérine, qu’il transforma en dynamite. « Cinquante grammes de dynamite, ça fait un pétard vraiment fantastique », racontait-il allègrement lors d’une interview en agitant ses dix doigts pour bien montrer qu’ils avaient survécu à ces pitreries enfantines60. Le plaisir qu’il trouva dans ces coffrets de chimiste, dit-il, contribua à le mettre sur la voie d’une licence de chimie à Berkeley puis d’un doctorat à Caltech.

Depuis sa naissance jusqu’à ce qu’il ait terminé son doctorat, Moore ne s’aventura jamais plus à l’est que Pasadena. C’était un Californien bon teint, affable et facile à vivre. Pendant une courte période après l’obtention de son doctorat, il alla travailler au Maryland dans un laboratoire de physique de la Marine. Mais lui-même et son épouse adorée, Betty, elle aussi native du nord de la Californie, étaient impatients de rentrer au pays. Il était donc particulièrement réceptif quand il reçut l’appel de Shockley.