CAPÍTULO 13

EL TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD POR DEPENDENCIA

Se dice que los sentimientos de dependencia y apego son conductas universales y quizá definitorias de los mamíferos (Francés, 1988). Si bien apoyarse en alguna medida en los otros es sin duda adaptativo para los individuos, una dependencia excesiva resulta muy problemática, y el grado extremo de dependencia ha sido definida en el DSM-III (APA, 1980) como «trastorno de la personalidad por dependencia» (TPD). El tratamiento del TPD le plantea al terapeuta un interesante dilema. Al principio de la terapia, estos pacientes parecen a veces fáciles de tratar. Prestan tanta atención a los esfuerzos del terapeuta y los aprecian tanto que proporcionan un oportuno alivio, en contraste con muchos otros pacientes que no parecen escuchar o respetar lo que el terapeuta dice. Es fácil comprometerlos con el tratamiento, y empiezan siendo tan cooperadores que crean la expectativa de que habrá un progreso terapéutico muy rápido. Pero quizás esto sólo incremente la frustración del terapeuta en las etapas ulteriores, en las que esos pacientes se aferran al tratamiento, resistiéndose a los esfuerzos del terapeuta tendientes a que asuman una mayor autonomía.

Hill (1970) resume parte de la frustración que implica el trabajo con los dependientes al describir su mejoría inicial:

El paciente se siente alentada por contar con una nueva persona que demuestra interesarse por ella, satisface sus necesidades de dependencia y le ofrece una vida más gratificante […] Invariablemente el paciente tiene un retroceso cuando comprende que la terapia no es una experiencia pasiva (pág. 39).

Ayudar al paciente a superar la dependencia respecto del terapeuta y alentarle a avanzar hacia la autonomía respecto del terapeuta y respecto de sus allegados son los desafíos que se plantean en el trabajo con el TPD.

Reseña histórica

Las primeras descripciones de los individuos dependientes fueron a menudo peyorativas. En los escritos de los psiquiatras del siglo XIX, la pasividad, la ineficacia y la docilidad excesiva características de estos pacientes se consideraban déficit del desarrollo moral; en la descripción del dependiente se empleaban expresiones tales como «inútil», «de voluntad débil» y «degenerado». Aunque observada con frecuencia, la personalidad abiertamente dependiente no tuvo su propio diagnóstico como tipo en casi ninguno de los primeros sistemas de clasificación.

Una perspectiva muy diferente adoptaron los primeros teóricos del psicoanálisis. Tanto Freud como Abraham atribuyeron el carácter «oral-pasivo» a la indulgencia excesiva o a la privación en la etapa oral (o de lactancia) del desarrollo. Abraham (1924/ 1948) escribió:

Algunas personas son dominadas por la creencia de que siempre habrá alguien —desde luego, un representante de la madre— que cuidará de ellas y les brindará todo lo que necesitan. Esta creencia optimista las condena a la inactividad… no hacen ningún tipo de esfuerzo, y en algunos casos incluso desdeñan trabajar para ganarse el pan (págs. 399-400).

El antecedente de la categorización diagnóstica de los tipos de personalidad pasivo-agresiva y dependiente fue la categoría (empleada durante la Segunda Guerra Mundial) de «reacción inmadura», definida como «un tipo neurótico de reacción a las tensiones militares de rutina, que se manifiesta como desamparo o respuestas inadecuadas, pasividad, obstruccionismo o estallidos agresivos» (Anderson, 1966, pág. 756). La personalidad dependiente sólo apareció mencionada brevemente en el DSM-I (APA, 1952) como subtipo pasivo-dependiente del trastorno pasivo-agresivo, caracterizado por un aferramiento inadecuado frente a la frustración ambiental. La personalidad dependiente era ignorada totalmente en el DSM-II (APA, 1968); la categoría más próxima era el trastorno de la personalidad por inadecuación, caracterizado por:

[…] respuestas ineficaces a las exigencias emocionales, sociales, intelectuales y físicas. El paciente no parece ni física ni mentalmente deficiente, pero pone de manifiesto inadaptabilidad, ineptitud, juicio pobre, inestabilidad social y falta de vigor físico y emocional (pág. 44).

Empleando las polaridades clásicas de activo/pasivo, placer/ dolor y sí-mismo / otro, Millón (1969) derivó un sistema clasificatorio con ocho tipos básicos de personalidad. La pauta pasivo-dependiente (originalmente conocida como «personalidad sumisa de Millón») supone búsqueda de placer y evitación del dolor, con espera pasiva de que otras personas proporcionen refuerzo. Millón amplió esta categoría en varios ensayos sucesivos, hasta llegar al TPD tal como apareció por primera vez en el DSM-III (APA, 1980).

La conceptualización psicodinámica contemporánea del TPD sostiene que la excesiva indulgencia o la privación pueden por igual conducir a una dependencia excesiva e inadaptada resultante de la fijación en la etapa oral-lactante del desarrollo. En su estudio de la sobreprotección materna, Levy (1966) consideró que la indulgencia excesiva generaba rasgos de dependencia excesiva como la exigencia, la falta de iniciativa y la insistencia en que los otros hagan por el sujeto lo que él se siente incapaz de hacer por sí mismo. En algunos casos, se entiende que la dependencia excesiva representa la expresión regresiva de los anhelos fálicos insatisfechos de una mujer, que espera que por medio de un apego excesivo logrará el pene que cree necesario para la autoestima (Esman, 1986). Esman (1986) subraya la preeminencia de la hostilidad latente e inconsciente del individuo dependiente hacia sus figuras primarias; la dulzura y la sumisión empalagosas son vistas como una formación reactiva contra la expresión de los sentimientos hostiles que podrían amenazar lo que se considera una relación vital.

Para West y Sheldon (1988), el TPD es un claro ejemplo de trastorno del sistema del apego, examinado sobre todo por Bowlby (1969,1977). La pauta de apego más característica del TPD es el «apego ansioso», que según Bowlby se desarrolla a partir de experiencias que llevan al sujeto a dudar de la disponibilidad y la respuesta de la figura con la que se ha establecido el apego. Cuando estos individuos establecen relaciones se vuelven excesivamente dependientes y viven en una constante ansiedad por temor a perderlas.

Pilkonis (1988) ha realizado otros trabajos sobre el apego y la dependencia, con una metodología prototípica modificada, para llegar a una concepción diferenciada de los constructos de la excesiva dependencia y la excesiva autonomía tal como los perciben los clínicos con experiencia en el tratamiento de la depresión. Los indicadores de dependencia excesiva se agrupan en dos subtipos: indicadores de «apego ansioso» y rasgos típicamente asociados con el trastorno límite de la personalidad. Las características del subtipo «apego ansioso» (entre otras, que el sujeto «tiende a depender demasiado de los demás», que «el rechazo de otra persona lleva a una pérdida de confianza y autoestima» y que «son comunes los sentimientos de desamparo») parecen corresponder con gran aproximación al diagnóstico de TPD.

Características

Según el DSM-III-R (APA, 1987, pág. 354) el rasgo esencial del TPD es «una pauta generalizada de conducta dependiente y sumisa, que se hace patente desde el inicio de la vida adulta y que se da en diversos contextos» (véase la tabla 13.1). Estas personas son incapaces de tomar las decisiones cotidianas, o no están dispuestas a hacerlo a menos de que cuenten con el consejo y el apoyo de otras personas y que puedan estar acuerdo con lo que otras personas sugieren.

TABLA 13.1. Criterios diagnósticos del DSM-III-R para el trastorno de la personalidad por dependencia

Una pauta generalizada de conducta dependiente y sumisa, que se hace evidente desde el inicio de la vida adulta y se da en diversos contextos. Esta pauta se manifiesta al menos por cinco de las siguientes características:

- El sujeto no puede tomar las decisiones cotidianas sin una excesiva cantidad de consejos o recomendaciones por parte de los demás.

- Permite que otras personas tomen la mayor parte de las decisiones importantes; por ejemplo, dónde vivir, qué trabajo realizar, etcétera.

- Tiende a estar de acuerdo con los demás, incluso cuando están equivocados, por temor a que lo rechacen.

- Tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por propia iniciativa.

- Acepta hacer cosas que le desagradan, con el fin de agradar a los demás.

- Se siente desvalido e incómodo cuando se encuentra solo y hace grandes esfuerzos para evitar esa situación.

- Se siente destrozado o desvalido cuando una relación íntima se acaba.

- Con frecuencia se preocupa por el temor de ser abandonado.

- Es fácilmente herido por las críticas o la desaprobación.

Les cuesta iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismos; cuando están solos sienten tanto malestar que hacen grandes concesiones para estar con otros.

Cuando termina una relación estrecha se sienten destrozados y desamparados, y tienden a sentir temor a ser abandonados. Se sienten fácilmente heridos por la crítica o la desaprobación; tienden a someterse a otros y se esfuerzan mucho por gustar. Tienen tanto miedo al rechazo que se manifiestan de acuerdo con otro incluso cuando creen que está equivocado. Estos individuos carecen de autoconfianza; tienden a descartar sus propias capacidades y fuerzas.

La depresión es uno de lo problemas más comunes que se presentan en el TPD. De hecho, la depresión mayor y el trastorno adaptativo eran los diagnósticos del Eje I que Koenigsberg, Kaplan, Gilmore y Cooper (1985) encontraron asociados con más frecuencia con el TPD. Utilizando criterios de inventarios de personalidad, Reich y Noyes (1987) hallaron que el 54% de sus sujetos deprimidos merecían un diagnóstico de TPD. Overholser, Kabakoff y Norman (1989) señalan que los criterios para este trastorno incluyen muchos rasgos que también aparecen en la depresión, entre ellos la falta de iniciativa, sentimientos de desvalimiento y dificultad para tomar decisiones. Como estos sujetos se sostienen demasiado en otras personas de quienes esperan apoyo y cuidados, y se sienten desvalidos ante un abandono potencial, parecen tener una mayor predisposición a la depresión (Birtchnell, 1984; Zuroff y Mongrain, 1987).

Los trastornos por ansiedad son también comunes entre los individuos con TPD. Como para su supervivencia cuentan con las otras personas, son especialmente proclives a la angustia de separación y les preocupa la posibilidad de ser abandonados y tener que cuidarse por sí mismos.

Cuando prevén y temen nuevas responsabilidades que no se creen capaces de asumir, pueden producirse crisis de angustia. Las fobias tienden a atraer cuidados y protección; también permiten evitar las responsabilidades, procuran beneficios secundarios y concuerdan plenamente con la orientación dependiente básica del individuo (Millón, 1981). En su estudio de pacientes con trastorno por angustia, Reich, Noyes y Troughton (1987) encontraron que el TPD era el diagnóstico más frecuente del Eje II, especialmente en el subgrupo con evitación fóbica. Con alguna oscilación determinada por el instrumento utilizado, más o menos el 40% de los sujetos con alguna evitación fóbica satisfacen los criterios para el TPD. Además, en una muestra de pacientes psiquiátricos internos, Overholser y otros (1989) hallaron que los pacientes dependientes presentaban en el MMPI perfiles que sugerían ansiedad, dudas sobre sí mismos o inseguridad social, con independencia del nivel de depresión.

Otros problemas que presentan comúnmente los individuos con TPD son las quejas somáticas, que van desde síntomas de conversión hasta hipocondría y trastorno por somatización. En un estudio de 50 mujeres clasificadas como pasivo-dependientes y atendidas como pacientes externas, Hill (1970) encontró que todas comunicaban quejas somáticas, que por lo general les procuraban más atención por parte de la familia y los profesionales. Muchas de esas pacientes creían que la medicación era la principal fuente potencial de ayuda. Según Greenberg y Dattore (1981), los hombres que padecían un trastorno físico (cáncer, tumores benignos, hipertensión o úlcera gastrointestinal) tenían puntuaciones premórbidas en las escalas del MMPI relacionadas con la dependencia significativamente más altas que las de hombres que se mantuvieron con buena salud durante un período de 10 años. De modo análogo, Vaillant (1078) y Hinkle (1961) encontraron una relación entre rasgos de la personalidad dependiente y una predisposición general a la enfermedad. En una reseña reciente de la literatura empírica, Greenberg y Bornstein (1988 a) llegan a la conclusión de que:

[…] un individuo con orientación de personalidad dependiente corre indudablemente mayor riesgo de padecer diversos trastornos físicos, que de a presentar un tipo particular de síntoma (pág. 132).

Además concluyen que las personas dependientes tienden más a considerar sus problemas en términos somáticos que en términos psicológicos y que es más probable que busquen ayuda profesional, que lo hagan antes, y que cumplan con el tratamiento de modo más escrupuloso que las personas independientes.

El alcoholismo y otros abusos de sustancias son también problemas que presentan comúnmente los individuos dependientes, que suelen ver en ese consumo un modo fácil y pasivo de abordar sus problemas, o por lo menos de huir de ellos. En su reseña de la literatura empírica (compuesta primordialmente por calificaciones de indicaciones de dependencia oral en los tests proyectivos), Greenberg y Bornstein (1988 b) infieren que un individuo con orientación de personalidad dependiente corre el riesgo de padecer diversas condiciones psicopatológicas, entre ellas depresión, alcoholismo, obesidad y tabaquismo.

Diagnóstico

Cuando un individuo se presenta al tratamiento con poca confianza en sí mismo y una clara y elevada necesidad de apoyo debe considerarse la posibilidad de un TPD. Por ejemplo, Karen era una mujer casada de 45 años derivada por su médico debido a problemas de crisis de angustia. Durante la evaluación pareció preocupada, se mostró sensible e ingenua. La emoción la desbordaba fácilmente; lloró varias veces. No desperdició ninguna ocasión para la autocrítica. Por ejemplo, cuando se le preguntó cómo se llevaba con la gente, expresó: «Todos piensan que soy tonta e inadecuada», aunque no podía aducir ninguna prueba. Dijo también que no le había gustado la escuela porque «era tonta», y que siempre sintió que no era suficientemente buena. El terapeuta tuvo que brindarle mucho apoyo para que por lo menos intentara realizar una cuenta regresiva desde 100, y de 7 en 7, como parte de un examen de su estado mental. Además de las crisis de angustia y la conducta de evitación, manifestó que había estado seriamente deprimida, con alternancias, durante por lo menos cinco años, y que padecía un síndrome premenstrual Severo.

Bebía de una a tres copas diarias de alguna bebida alcohólica, pero no consideraba que fuera un problema para ella.

No obstante, para diagnosticar un TPD es importante ir más allá de la presentación inicial y evaluar con cuidado la historia de las relaciones del paciente, observando en particular de qué modo reaccionó a las rupturas y lo que han dicho otras personas Sobre el modo como lo ven. Puede ser útil indagar con detalle cómo toma las decisiones, tanto las cotidianas como las importantes. También se debe recoger información sobre lo que siente el paciente en cuanto a estar solo durante períodos prolongados. Conviene averiguar de qué modo maneja las situaciones en que discrepa con alguien, o se le pide que haga algo desagradable, o es menospreciado. La propia reacción del terapeuta puede alertarle de la posibilidad de que el sujeto tenga un TPD. Un terapeuta que se siente tentado de rescatar al paciente, o se sorprende haciendo excepciones debido a las necesidades que éste aduce, debería sospechar la existencia de un TPD y reunir más datos para confirmar o refutar este diagnóstico.

Karen explicó que su primer matrimonio había durado diez años, aunque era «un infierno». Su esposo tuvo relaciones con muchas otras mujeres y la maltrataba verbalmente. Ella intentó dejarle muchas veces, pero cedía ante sus ruegos insistentes y volvía con él. Finalmente pudo divorciarse, y poco después conoció a su actual esposo y se casó con él, a quien describió como un hombre «bueno y sensible», que le brindaba su apoyo.

Karen manifestó que prefería que otros tomaran las decisiones importantes, y que ella estaba de acuerdo para evitar conflictos.

Le preocupaba que la dejaran sola sin que nadie velara por ella, y dijo que sin el apoyo de otras personas se sentía perdida. Era fácil que se sintiera herida, de modo que trabajaba con empeño para no hacer nada que le atrajera críticas.

Los rasgos de dependencia pueden formar parte de diversos trastornos, de modo que es importante ser escrupulosos para diferenciar un auténtico TPD. Por ejemplo, aunque los pacientes con trastorno histriónico de la personalidad y con TPD parecen igualmente infantiles y proclives al apego, los dependientes son menos engreídos, egocéntricos y superficiales.

El individuo con TPD tiende a ser pasivo, sumiso, discreto y dócil; esto contrasta con las conductas activamente manipulativas, gregarias, atractivas y seductoras del individuo con trastorno histriónico de la personalidad. La persona con un trastorno de la personalidad por evitación tiene también una intensa necesidad del afecto de los otros, pero duda y teme mucho que no llegará a lograrlo; el dependiente tiende a confiar y apoyarse en los otros sin temor; prevé que sus esfuerzos se verán recompensados con afecto y cuidado. Los agorafóbicos dependen de otros de un modo muy específico: necesitan de una persona de confianza para salir con ella y no correr el peligro de sufrir la crisis de angustia que puede provocarles el hecho de estar solos. Por lo general los agorafóbicos insisten más en afirmar su dependencia que los individuos con TPD; exigen activamente que se les acompañe a cualquier lugar a donde vayan. Pero es posible que el paciente satisfaga tanto los criterios del trastorno por angustia con agorafobia como los del TPD, en cuyo caso corresponden los dos diagnósticos (del Eje I y el Eje II, respectivamente).

Aunque Karen recurrió al tratamiento por sus crisis de angustia y había demostrado pautas amplias de evitación en los últimos siete años, reconoció que muchos de sus problemas databan de mucho antes de la agorafobia y las crisis de angustia. No le gustaba hacer cosas sola, y por lo menos desde el tercer grado había tenido pensamientos del tipo «No soy buena». Era claro que esta paciente satisfacía los criterios del TPD y también de la crisis de angustia con agorafobia, así como los de la depresión mayor.

Conceptualización

Aunque en la literatura conductual no se ha dedicado mucho espacio al TPD, estos pacientes han sido considerados a veces como «extremadamente subasertivos» (Marshall y Barbaree, 1984, pág. 417). Turkat y Carlson (1984) asumen un enfoque diferente, y formulan el problema en términos de ansiedad respecto de la toma independiente de decisiones, en su estudio de caso de un paciente con TPD, aunque sin realizar ningún intento de generalizar esa noción al TPD considerado globalmente. Si bien los individuos con TPD son extremadamente no asertivos y muy ansiosos en cuanto a la toma independiente de decisiones, un planteamiento cognitivo-conductual amplio tiene que abarcar más que esas dos características.

El TPD puede concebirse como derivado de dos supuestos clave. Primero, estos individuos se ven a sí mismos como intrínsecamente inadecuados y desvalidos, y por lo tanto incapaces de enfrentarse con éxito al mundo por sí solos. El mundo les parece un lugar frío, solitario e incluso peligroso, en el que es probable que no puedan manejarse solos.

Segundo, llegan a la conclusión de que la solución al problema de ser inadecuado en un mundo espantoso consiste en tratar de hallar a alguien que les proteja y les cuide. Deciden que vale la pena renunciar a la responsabilidad y subordinar sus propias necesidades y deseos, a cambio de que alguien se haga cargo de ellos. Desde luego, esta adaptación tiene consecuencias adversas para el individuo. Por un lado, al apoyarse en otros para manejar los problemas y tomar decisiones, el sujeto tiene pocas oportunidades de aprender las habilidades necesarias para la autonomía. Algunos individuos nunca adquieren las habilidades de la vida independiente (como la asertividad, la resolución de problemas y la toma de decisiones), mientras otros no reconocen las aptitudes que sí tienen, de modo que no las usan, y así se perpetúa la dependencia. Además, la idea de volverse más competente puede ser terrorífica, porque los dependientes temen que si dejan de estar necesitados los abandonarán, y ellos no están en condiciones de enfrentarse solos al mundo.

Este orden de cosas tiene varias desventajas adicionales para la persona dependiente, que siempre cuida mucho de agradar a los otros y evitar el conflicto por temor a poner en peligro esas relaciones de suma importancia y quedarse sola. Por esto, la asertividad y la expresión de la propia opinión están claramente excluidas. Por otro lado, la persona dependiente parece tan desesperada y necesitada, y se aferra tanto a los demás, que puede resultar difícil encontrarle un compañero dispuesto a satisfacer esas necesidades durante un período prolongado, o capaz de hacerlo. Si la relación concluye, el dependiente se siente destruido y no ve ninguna alternativa salvo encontrar a alguien nuevo de quien pueda empezar a depender.

Karen dijo que siempre había tenido una relación excelente con su padre: «Yo era su angelito». Agregó que se había enojado con ella solamente una vez, por una cuestión sin importancia, pero que, salvo eso, entre ellos las cosas siempre habían marchado bien. Describió a la madre como a una persona más dominante, con la que tendía mucho a chocar, pero «Yo recurría a ella para todo». Había sido en la escuela donde aprendió que era tonta y «no suficientemente buena». Comentó que solía «leer hacia atrás», y que las monjas de la escuela católica la ridiculizaban ante los otros niños. Estuvo enferma, a veces faltaba a la escuela, y otras evitaba ir.

Karen se había casado joven, y pasó directamente de apoyarse en sus padres a apoyarse en su marido, sin ningún período intermedio en el que hubiera vivido por su propia cuenta. Le resultó muy difícil dejar a su primer esposo, aunque él la maltrataba y le era infiel; cuando finalmente se separaron, vivir sin él le resultó horrible. Muy pronto después del divorcio entabló una nueva relación, y cuando un nuevo compañero se hizo cargo de ella se sintió tremendamente aliviada.

El individuo con TPD tiende a tener creencias básicas como «No puedo sobrevivir sin alguien que se haga cargo de mí», «Soy inadecuado para manejarme en la vida por mí mismo», «Si mi esposo (padre, etcétera) me deja, me desmoronaré», «Si fuera más independiente, estaría aislado y solo», «La independencia significa vivir completamente por sí mismo». La principal distorsión cognitiva del TPD es el pensamiento dicotómico con respecto a la independencia. Estos individuos creen que uno es completamente desvalido y dependiente, o es completamente independiente y está solo, sin ninguna gradación intermedia. También presentan un pensamiento dicotómico respecto de sus aptitudes: hacen las cosas bien, o están totalmente mal. Desde luego, como no se consideran capaces de funcionar de modo adecuado, por lo general llegan a la conclusión de que son incapaces, un fracaso total. También tienden a presentar la distorsión cognitiva del «catastrofismo», sobre todo cuando se trata de la pérdida de una relación. Se preocupan mucho más de lo normal por lo triste y difícil que sería vivir sin esa relación; creen que perderla representaría un desastre total y determinaría el hundimiento total y permanente de su persona.

Las creencias básicas y las distorsiones cognitivas del TPD conducen a pensamientos automáticos tales como «No puedo», «Nunca seré capaz de hacer eso» y «Soy demasiado estúpido y débil». Cuando a estos pacientes se les pide que hagan algo, tienen también pensamientos del tipo «Oh, mi esposo puede hacer esto mucho mejor que yo» y «Estoy seguro de que en realidad no esperan realmente que yo sea capaz de hacer esto». Por ejemplo, cuando se le pidió que recitara la escala del 7 en el curso de la evaluación inicial, Karen hizo comentarios como «Oh, no sirvo para la aritmética, nunca podré hacerlo» y «¿Es realmente necesario? No hace falta, ya le digo que no puedo hacerlo». En la primera sesión de terapia, cuando el terapeuta esbozó el plan de tratamiento, dijo: «Oh, no seré capaz de registrar los pensamientos» y «Estoy segura de que esto ayuda a algunas personas, pero yo soy demasiado tonta para hacerlo».

Enfoques del tratamiento

Es fácil suponer que la meta del tratamiento con el TPD es la independencia. En realidad, lo que más temen muchos pacientes dependientes es que la terapia les lleve a una independencia y un aislamiento totales: que tengan que enfrentarse a la vida por sus propios medios, sin ninguna ayuda ni respaldo de otros. Una palabra mejor para designar la meta de la terapia con el TPD sería «autonomía». Se ha dicho que tener autonomía es actuar con independencia de los demás, pero siendo también capaz de desarrollar relaciones estrechas e íntimas (Birtchnell, 1984). Para que el paciente lo logre, es necesario ayudarle a aprender a separarse gradualmente de los otros significativos (incluso el terapeuta) y a acrecentar su autoconfianza y su sentido de la propia eficacia. Ahora bien, en vista de su miedo habitual a que la capacidad conduzca al abandono, esto se debe hacer poco a poco y con alguna delicadeza.

Lo mismo que con cualquiera de los trastornos de la personalidad, en las primeras etapas del tratamiento se trabaja por el logro de las metas enunciadas del paciente, con intervenciones tales como ayudarle a puntualizar y cuestionar sus pensamientos automáticos disfuncionales. Aunque al terapeuta podría resultarle obvio desde el principio que la dependencia es el problema principal, pocas veces el propio paciente la reconoce como parte del problema planteado. De hecho, incluso el uso de las palabras «dependencia», «independencia» o «autonomía» puede asustarle en el inicio del tratamiento, si no se siente preparado para explorar esas cuestiones. Sean cuales fueren las metas específicas de la terapia, la cuestión de la dependencia les resultará obvia a terapeuta y paciente a medida que avance el tratamiento.

Pero podría ser más natural y menos temible para el paciente que sea él quien empiece a usar esos términos cuando esté maduro para traerlos a colación.

Aunque en las primeras sesiones del tratamiento no se emplearon explícitamente palabras como «dependencia», Karen pudo enunciar como metas de la terapia, por ejemplo, «Aumentar mi autoconfianza para (a) ser más espontánea e iniciar contactos; (b) iniciar proyectos; (c) asumir tareas en el trabajo; (d) sentirme más cómoda con otras personas, y (e) reducir mi miedo al fracaso y atribuirme más méritos por lo que hago».

En el trabajo con estos pacientes tienen una importancia particular el descubrimiento guiado y la interrogación socrática. Ellos probablemente consideren al terapeuta como «el experto» y estén pendientes de cada una de sus palabras, de modo que resulta tentador decirles exactamente en qué consiste el problema y lo que ellos tienen que hacer, asumiendo un papel autoritario. Lamentablemente, esto alienta al paciente a volverse dependiente del terapeuta, y no a desarrollar autonomía. Pero al menos al principio, estos pacientes necesitan alguna guía activa y sugerencias prácticas para comprometerse con el tratamiento. Un enfoque totalmente no directivo podría generar demasiada ansiedad como para que ellos lo toleren por mucho tiempo. No obstante cuando el paciente le pide al terapeuta que le diga lo que tiene que hacer, éste debe usar la interrogación socrática y el descubrimiento guiado, ayudándole así a llegar a sus propias soluciones.

Karen parecía esperar que el terapeuta le diera las respuestas, sobre todo cuando se trataba de comprender y explicar sus propios sentimientos. Iniciaba las sesiones diciendo: «Esta semana me sentí deprimida y desalentada. ¿Por qué?». Creía que el terapeuta se iba a sentar a explicarle todo, sin ningún esfuerzo por su parte. Él, en cambio, le hacía preguntas sobre cómo se había sentido y cuándo parecieron cambiar sus sentimientos, y acerca de detalles de los pensamientos y sentimientos específicos que había tenido cuando estaba más perturbada.

Mediante este proceso de indagación, Karen podía profundizar en su propia comprensión de lo que había sucedido durante la semana y del modo como sus sentimientos se relacionaban con sus pensamientos.

La relación terapeuta-paciente

Tiene una particular importancia que se preste una cuidadosa atención a un factor a menudo ignorado en los escritos de los terapeutas cognitivo-conductuales: la relación terapeuta-paciente. La conducta dependiente de estos pacientes está lo suficientemente generalizada como para que se manifieste con intensidad en la relación terapéutica. Esto ha llevado a algunos a sugerir que los enfoques humanísticos o no directivos son preferibles a los cognitivo-conductuales, más directivos, que corren el riesgo de alentar al paciente a seguir sumiso en su relación con un terapeuta dominante (por ejemplo, Millón, 1981). Pero la utilización adecuada del enfoque cognitivo-conductual, incluyendo el empleo de la interrogación socrática y el empirismo cooperativo (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979), ayuda a superar cualquier tendencia del terapeuta a caer en un rol autoritario. Como los individuos con TPD inician el tratamiento buscando desesperadamente a alguien que les solucione sus problemas, para comprometerlos con la terapia al principio puede ser necesario permitirles en ella alguna dependencia; no obstante, el terapeuta tiene que trabajar sistemáticamente a lo largo de todo el tratamiento para que el paciente vaya abandonando poco a poco su dependencia. La cooperación no siempre debe ser a partes iguales; es posible que al principio el terapeuta tenga que hacer más que la mitad del trabajo. Sin embargo, esa pauta debe cambiar en el curso del tratamiento, mientras se le va pidiendo gradualmente al paciente que aporte ítems para la agenda, tareas para hacer en casa, etcétera; de un modo cada vez más inequívoco, la terapia pasa a ser obra del propio paciente.

Mientras el terapeuta persiste en el empleo del descubrimiento guiado para ayudar al paciente a explorar sus pensamientos y sentimientos, las interacciones entre ambos en el seno de las sesiones conduce a intervenciones que pueden tener un impacto particularmente fuerte sobre el paciente, debido a su inmediatez. Para usar con más eficacia la relación entre terapeuta y paciente como ejemplo de pauta actual de relación dependiente es necesario alentar al paciente a explorar sus pensamientos y sentimientos respecto del terapeuta y también respecto de otras relaciones. Estos pacientes suelen estar tan concentrados en otras relaciones de sus vidas que quizá ni siquiera les pase por la cabeza que puede ser importante, o incluso apropiado, que discutan sus pensamientos respecto del terapeuta.

En un momento del tratamiento, cuando el terapeuta se centraba en enseñarle a Karen a puntualizar y examinar sus pensamientos automáticos, ella inició la sesión perturbada, disculpándose por no haber realizado los encargos. El terapeuta optó por utilizar los pensamientos y sentimientos de Karen en ese momento como ejemplo para la puntualización de los pensamientos automáticos. Karen dijo que experimentaba altos niveles de ansiedad y culpa; su pensamiento automático primario era «Voy a decepcionar a Sam (el terapeuta)». Pudieron entonces examinar ese pensamiento más objetivamente, y volvieron a evaluar la ansiedad y la culpa después de la discusión. Karen se sintió mucho menos perturbada. El empleo de los pensamientos y sentimientos inmediatos sobre el terapeuta como base para explorar los pensamientos automáticos no sólo permitió realizar una demostración poderosa de la utilidad del proceso para cambiar los sentimientos, sino que también le brindó a la paciente un permiso explícito para discutir abiertamente sus sentimientos respecto del terapeuta.

Otra parte importante de la atención dirigida a la relación paciente-terapeuta consiste en que el terapeuta observe sus propios pensamientos y sentimientos respecto del paciente. La tentación de rescatar a este tipo de paciente suele ser fuerte; a menudo resulta muy fácil aceptar la creencia del paciente en su propio desvalimiento, y sentirse impulsado a salvarle de su frustración por la lentitud del progreso. Lamentablemente, los intentos de rescatar a estos pacientes son incompatibles con la meta de aumentar su independencia y autosuficiencia. Cuando el terapeuta descubre que está haciendo excepciones (por ejemplo, prescribiendo medicación o realizando intervenciones sin pasar por la evaluación completa habitual) porque parece urgente que estos pacientes «patéticos» obtengan una ayuda inmediata, es razonable que pondere si no se está limitando a aceptar la idea del «desamparo» que el dependiente tiene de sí mismo.

Siempre que el terapeuta se siente tentado a ser más directivo y menos cooperativo, o a hacer excepciones, conviene que confeccione un registro de pensamientos disfuncionales para examinar si la excepción responde a los mejores intereses a largo plazo del paciente o sólo sirve para alentar la dependencia.

A menudo el terapeuta de Karen le hacía una pregunta simple sobre sus pensamientos o sentimientos, y ella respondía diciendo: «Tengo la mente en blanco, no puedo pensar». Después de haber tropezado con esas reacciones muchas veces, él experimentaba una intensa frustración y fastidio por la autocensura y el aparente desvalimiento de la paciente. En esos momentos tomaba conciencia de tener pensamientos del tipo de «¡Oh, vamos, tú puedes hacerlo!», «Es muy simple», «Quizá sea realmente estúpida» y «¡Oh, deja de hacerte la desvalida y hazlo!». Pero en lugar de flagelarla con su impaciencia, el terapeuta respondía a sus propios pensamientos con refutaciones como las siguientes: «En realidad no es estúpida; sólo está acostumbrada a verse así. A mí puede parecerme simple, pero sin duda no lo es para ella. Si actúo con impaciencia e irritación, no haré más que confirmarle su creencia de que es estúpida. Lo que tengo que hacer es ir más despacio y ayudarla a advertir esos pensamientos y reflexionar».

En otros momentos de la terapia, el terapeuta se sentía frustrado por el lento progreso de Karen. Por ejemplo, mientras ella se sometía a una exposición en vivo que consistía en conducir su automóvil, el terapeuta la esperaba en la puerta. Karen conducía por sí misma hasta y desde el trabajo. Mientras esperaba, el terapeuta se sintió invadido por la frustración e identificó pensamientos automáticos como «¡Demonios, mira lo que estamos haciendo! ¡Todo este alboroto por conducir dos kilómetros y medio hasta el trabajo! ¿Cuál es el problema de conducir un estúpido automóvil dos kilómetros y medio? ¡Basta con meterse y hacerlo!».

Pero en lugar de dejarse llevar por su frustración, cuestionó esos pensamientos automáticos con respuestas como «Mis metas no pueden ser las suyas. No puedo obligarla a que haga lo que yo quiero. Tiene que avanzar a su propia velocidad. No tengo que tener tanta prisa por mis objetivos. Lo que es insignificante para mí no lo es para ella».

Como los pacientes con TPD son especialmente proclives a desarrollar relaciones abiertamente dependientes, es esencial establecer límites claros en la relación profesional con ellos. Según nuestra experiencia clínica, estos pacientes, con más probabilidades que otros, dicen que se han enamorado del terapeuta. Aun cuando evitar el contacto físico forma parte del estilo habitual del terapeuta, en estos casos es más seguro que ese contacto se reduzca al mínimo (no se les da la mano, no se les dan palmeadas en la espalda, no se les abraza nunca), y es importante hacer cumplir las reglas usuales que impone una relación claramente profesional. Si la exposición a situaciones que provocan ansiedad exige que el terapeuta salga del consultorio con el paciente, es importante que sea explícito acerca de las metas del ejercicio, y que lo mantenga dentro de límites profesionales (por ejemplo, tomando nota de las cogniciones y de los niveles de ansiedad a intervalos regulares), reduciendo al mínimo la conversación informal. Por ejemplo, cuando Karen, por su ansiedad, eludía la tarea de conducir el automóvil, el terapeuta salió con ella para ayudarla a superar ese obstáculo. Pero previamente discutieron los detalles del ejercicio y planificaron una ruta específica; mientras ella conducía él observó sus niveles de ansiedad y sus cogniciones, de modo que Karen no pudiera interpretar mal la situación como si se tratara de «dar un paseo con Sam».

Si el terapeuta advierte que el paciente está empezando a sentir un vínculo emocional con él o si el paciente expresa abiertamente ese sentimiento, es esencial que el terapeuta maneje la situación con cuidado y reflexión. Si la discusión de los pensamientos y sentimientos del paciente respecto del terapeuta ha sido corriente en el tratamiento, resulta perfectamente natural que también se puntualicen y examinen de esa manera los pensamientos y sentimientos de apego excesivos. Es importante que el terapeuta reconozca los sentimientos del paciente y le explique que esas reacciones son comunes en la terapia. Pero también es crucial que establezca explícitamente que, a pesar de esos sentimientos, no hay posibilidad de que la relación deje de ser profesional para convertirse en personal.

Es probable que el paciente presente intensas reacciones emocionales en el proceso de discutir esos sentimientos y ante los límites claros establecidos por el terapeuta. Los pensamientos y sentimientos del paciente sobre esta cuestión tendrán que ser examinados en el curso de varias sesiones, y quizás a lo largo de todo lo que resta del tratamiento.

Intervenciones cognitivas y conductuales

El enfoque cooperativo estructurado que se utiliza en la terapia cognitiva también sirve para alentar al paciente a asumir un papel más activo en el abordaje de sus problemas. Incluso la confección de una agenda es un ejercicio de iniciativa. Por lo común, estos pacientes intentan delegar en el terapeuta todo el poder de la terapia. Por ejemplo, si se les pregunta: «¿En qué quiere que nos concentremos hoy?», responden: «Oh, en lo que usted quiera», o bien: «¿Cómo podría saberlo? Estoy seguro de que lo que piensa usted es mejor». En la terapia cognitiva estándar, el terapeuta le permite al paciente que sugiera temas para la agenda de la sesión, pero los propone él si el paciente no tiene en mente nada en particular. No obstante, con estos pacientes es importante dar un paso más, y explicarles que, como se trata de su terapia, se espera que en cada sesión indiquen a qué quieren dedicar el tiempo.

En el caso de Karen, el terapeuta pudo hacerle colaborar en la confección de la agenda recogiendo todo lo que ella decía al comienzo de la sesión y preguntándole si debían discutirlo. Por ejemplo, cuando al comienzo de la sesión Karen dijo bruscamente: «No hice nada esta semana», el terapeuta le preguntó: «¿Tendremos que incluir eso en nuestro plan para esta semana, y discutirlo?», a pesar de que Karen, en principio, no pretendía proponer un ítem explícito de la agenda. Entre los encargos escritos para la semana se puede incluir tomar nota de algunas ideas de temas para la sesión siguiente. Si el terapeuta deja claro que se espera que el paciente proponga ítems para la agenda, sigue preguntando al principio de cada sesión (aunque esas propuestas no aparezcan), y espera las sugerencias del paciente antes de avanzar, de esa manera alienta la participación activa desde el inicio del tratamiento. Como estos pacientes suelen estar ansiosos por agradar, por lo general tratan de hacer lo que se espera de ellos. Karen terminó llevando sus propios temas para la sesión (por ejemplo, «me siento decaída», «problemas con mi hija»).

Establecer metas claras y específicas es una parte temprana crucial del tratamiento, de modo que el proceso en esa dirección se puede aducir como prueba poderosa para refutar el supuesto subyacente del dependiente que está desvalido. Después de todo, uno de los mejores modos de refutar esta creencia consiste en reunir pruebas concretas de la capacidad personal. Puesto que el principal problema presentado por Karen era la agorafobia, entre sus metas se encontraban las siguientes:

- Ser capaz de conducir.

- Ir sola al mercado.

- Ir de compras sola.

- Sentarme en la iglesia en cualquier lugar que yo quiera.

La exposición gradual a esas situaciones provocadoras de ansiedad proporcionó una excelente refutación de la creencia de Karen en su desvalimiento. Cuando Karen pudo ir sola al mercado, salir de compras y firmar cheques, se sintió muy orgullosa de sí misma y un poco más capaz.

Pero no es necesario que el paciente trabaje con una jerarquía de ansiedades para recoger pruebas sistemáticas de capacidad. El logro de cualquier meta concreta sirve al mismo propósito. Cuando Karen pudo realizar un proyecto de costura, tuvo más confianza en ser capaz de hacer cosas algo más difíciles para ella. Según el esquema de un caso ilustrativo de tratamiento de TPD realizado por Turkat y Carlson (1984) terapeuta y paciente pueden desarrollar en cooperación una jerarquía de acciones independientes cada vez más difíciles. Por ejemplo, una jerarquía de toma de decisiones puede ir desde la elección de la fruta para el almuerzo hasta opciones relacionadas con el trabajo y el lugar de residencia. Cada decisión tomada refuerza la creencia del paciente en que puede hacer por lo menos algunas cosas sin depender de nadie.

Sean cuales fueren las intervenciones específicas en la terapia, es probable que el TPD le impida al paciente progresar hacia sus metas. Cuando esto ocurre, a veces sus pensamientos automáticos se convierten en un foco productivo para la intervención. En la segunda sesión de Karen, cuando se le presentó el concepto de jerarquía, le costó comprenderlo y se puso muy autocrítica. Le parecía demasiado complicado calificar su ansiedad en una escala de 0 a 100, de modo que se planteó emplear una escala de 0 a 10. Cuando se le expuso la idea del entrenamiento en relajación, en la tercera sesión, comunicó los pensamientos siguientes: «No podré hacerlo», «Es demasiado complicado» y «Fracasaré».

En particular, es probable que interfieran pensamientos automáticos acerca de la inadecuación cuando el paciente intenta cumplir con los encargos entre sesión y sesión; por lo cual es necesario suscitar y evaluar esos pensamientos desde el principio del tratamiento. Para refutar algunas de esas ideas son muy útiles los experimentos conductuales realizados en las sesiones.

Por ejemplo, cuando se le expuso a Karen la idea de observar y cuestionar los pensamientos automáticos, ella respondió con su típico «No puedo hacerlo». En lugar de asumir un papel autoritario y seguir avanzando de todos modos, el terapeuta le ayudó a confeccionar una lista con las ventajas y desventajas del registro de pensamientos disfuncionales. Mientras se realizaba esa exploración, ella dijo que pensaba: «No puedo comprender nada escrito». El terapeuta hizo un experimento conductual para cuestionar esa idea, tomando un libro de su biblioteca, abriéndolo al azar en cualquier página y pidiéndole a Karen que leyera la primera oración en voz alta. Después le pidió que le explicara lo que quería decir lo que había leído. Ella pudo hacerlo, y entonces redactaron una respuesta racional convincente para el pensamiento automático: «Es cierto que me resulta difícil comprender algunas cosas escritas, pero si trabajo, por lo general lo logro».

En vista de la tendencia del paciente a sentirse incapaz de hacer cosas por sí mismo, tiene sentido que practique nuevas tareas y encargos para el hogar en la sesión, antes de emprenderlos solo.

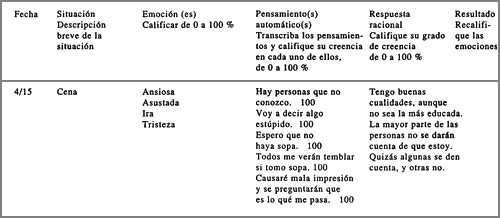

Por ejemplo, con la mayoría de los pacientes es posible explicar las primeras tres columnas de un registro de pensamientos disfuncionales y encargar la identificación de pensamientos de ese tipo entre sesión y sesión. En el caso de Karen, fue necesario que ella y el terapeuta acordaran trabajar juntos en la puntualización de pensamientos durante la sesión hasta que se sintiera cómoda haciéndolo por sí misma. Gradualmente ella fue asumiendo más responsabilidad en la confección de las hojas de pensamientos en el consultorio; sólo al cabo de varias sesiones de práctica transcribió sola sus pensamientos y las correspondientes respuestas durante la sesión y se sintió preparada para empezar a hacerlo sin ayuda. Aunque menospreció su primer intento en casa, en realidad no había sido peor que los esfuerzos iniciales de muchos pacientes (véase la figura 13.1). Después de algunas sugerencias del terapeuta, su segundo intento en casa mejoró mucho (véase la figura 13.2).

Registro diario de pensamientos automáticos

FIGURA 13.1. Primer intento de Karen de emplear el registro de pensamientos disfuncionales

FIGURA 13.2. Segundo intento de Karen de emplear el registro de pensamientos disfuncionales

Cuando se plantean las intervenciones, no se puede presuponer que el paciente tiene verdaderos déficit, aunque parezca incapaz de valerse por sí mismo. Algunos pacientes poseen en realidad muchas de las aptitudes necesarias para un comportamiento adecuado e independiente, pero no reconocen su propia capacidad o no saben usarla. Cuando realmente existe un déficit de aptitudes, se puede entrenar al paciente en asertividad (por ejemplo, Lange y Jacubowski, 1976), resolución de problemas (D’Zurilla y Goldfried, 1971), toma de decisiones (Turkat y Carlson, 1984) e interacción social (Curran, 1977) para aumentar su competencia. Karen se había apoyado en los demás durante tanto tiempo, que tenía auténticos déficit de aptitud, de modo que necesitaba ser entrenada en diversas habilidades para comportarse adecuadamente, además de ser ayudada a refutar sus pensamientos negativos sobre su propia capacidad. Para enfrentarse con la ansiedad le hacía falta entrenamiento en relajación (por ejemplo, Bernstein y Borkovec, 1976). Cuando se examinaron diferentes modos de relaciones con su esposo y con su hija, necesitó algún entrenamiento explícito en asertividad. Ni siquiera en esferas concretas de la vida se podía dar por sentado su nivel de aptitud. En la exposición gradual a situaciones como conducir, no bastó con reducir la ansiedad. Había estado convencida durante tanto tiempo de que era incapaz de hacerlo, que dudaba sobre las decisiones elementales del proceso (por ejemplo, preguntaba: «¿Cómo se decide cuándo detenerse si el semáforo está en ámbar?») y había que abordar esos interrogantes.

Además de entrenar a los pacientes dependientes en diversas habilidades generales para comportarse adecuadamente y para resolver problemas, Overholser (1987) recomienda que se les enseñen habilidades de autocontrol como las desarrolladas por Rehm (1977) para el tratamiento de la depresión. El entrenamiento del autocontrol incluye tres componentes básicos: la autoobservación, la autoevaluación y el autorrefuerzo. La autoobservación consiste en registrar la frecuencia, la intensidad y la duración de conductas específicas, con sus antecedentes y consecuencias respectivos. Tales registros le ayudan al paciente a advertir sus cambios y su mejoría, en lugar de trabajar sólo por la aprobación del terapeuta. La autoevaluación se realiza comparando la propia actuación observada con las normas de actuación. Las personas dependientes (como Karen) pueden tener normas de actuación elevadas, carentes de realismo, o bien atenerse tanto a las normas de otros que no ven con claridad las normas que les convienen. El entrenamiento de una autoevaluación más adecuada ayuda a estos pacientes a desarrollar esas normas propias más realistas, y a advertir cuándo tienen que pedir ayuda y cuándo el pedido de ayuda no es más que un signo de su propia incertidumbre. El autorrefuerzo supone proporcionar consecuencias apropiadas a la actuación, con respecto a las normas. Enseñar al individuo dependiente a reforzar su conducta deseable es probablemente el aspecto más importante del autocontrol, puesto que el dependiente tiende a basarse exclusivamente en el refuerzo que puedan brindarles otras personas. Entre los autorreforzadores iniciales se cuentan las recompensas concretas (por ejemplo, fichas canjeables por un regalo deseado, ir a dar un paseo agradable, leer un capítulo de una novela), pero también deben incorporarse reforzadores cognitivos positivos (por ejemplo, «¡En, realmente fui hasta el final e hice un buen trabajo!»).

Si bien al principio del tratamiento los pacientes con TPD son por lo general colaboradores y están ansiosos por agradar, no suelen cumplir con las tareas para realizar por su cuenta, y este problema se debe a que el paciente cree que no es capaz de realizarlas, o bien a un déficit real de aptitudes. Pero también es posible que se asuste de avanzar con demasiada rapidez en la terapia y de alcanzar pronto sus metas. En tal caso es útil hacer una lista de las ventajas y desventajas de cambiar, explorando seriamente las desventajas que supone alcanzar las metas. A menudo, cuando por primera vez se le pregunta al paciente cuáles son las desventajas de mejorar en la terapia, él se sorprenderá e insistirá en que alcanzar los objetivos es totalmente positivo. Un examen cuidadoso descubre que cualquier tipo de cambio presenta también desventajas. La exploración de las razones para no cambiar induce al paciente a tratar de convencer al terapeuta de que el cambio vale la pena; ya no es el terapeuta quien empuja hacia la autonomía, y entonces es más probable que el paciente consienta.

Como ya hemos dicho, Karen tuvo su primera sesión «en vivo» conduciendo con el terapeuta a su lado. Aunque esa sesión se desarrolló muy bien, y su ansiedad de ella se redujo de acuerdo con lo esperado, de modo que pudo mantenerse al volante más de lo previsto, al final no estaba segura de cómo se sentía y dijo experimentar «muchos sentimientos mezclados», que se abordaron como sigue en la sesión siguiente:

Terapeuta: Aunque la sesión se desarrolló muy bien, usted tuvo algunos sentimientos mezclados. ¿Cuáles son sus pensamientos de esta semana sobre ese asunto?

Karen: No estoy segura de lo que sentí sobre la semana pasada. Estoy muy confundida. Incluso pensé en dejar la terapia.

Terapeuta: Esto me sorprende un poco. Por un lado, lo hizo bien y su ansiedad se redujo en seguida, pero de pronto piensa en abandonar la terapia. ¿Qué cree que está sucediendo?

Karen: No lo sé. Algo me ocurrió la semana pasada. ¿Tengo un conflicto porque sé que puedo hacerlo? ¿Tengo miedo de llegar a ser independiente? Me gusta que George [su esposo] me cuide.

Terapeuta: Esto parece muy importante. Ayúdeme a entenderlo. ¿Para usted conducir significa que podría volverse más independiente, y eso la preocupa?

Karen: Tal vez.

Terapeuta: ¿Qué sucedería si se vuelve más independiente?

Karen: Bien, podría fracasar.

Terapeuta: ¿Qué quiere decir?

Karen: Las personas independientes hacen cosas. Y yo podría fracasar. Supongo que si me apoyo en George, no puedo fracasar.

Terapeuta: Entonces, si es capaz de conducir significa que es más independiente, y en tal caso estará más expuesta al fracaso en algunas cosas.

Karen: Eso creo.

Terapeuta: Muy bien. Hay mucho que decir sobre eso, pero me ayuda a comprender lo que le está pasando. Parecería que su éxito le asusta porque rechaza el modo como se ve a sí misma. ¿Podemos dedicar algún tiempo a discutir esto, para tratar de comprender de qué se trata?

Karen: Sí, me gustaría hacerlo, porque todo me parece muy confuso. (Gran parte de la sesión se dedicó a reunir y examinar la red de cogniciones referentes a la dependencia).

Terapeuta: Muy bien, resumiendo, se diría que no estaba usted preparada para todos los cambios que puede acarrear una mayor independencia. Me pregunto si no tendría sentido ir un poco más despacio, para que sienta que controla más su cambio y que lo realiza a un ritmo que puede controlar.

Karen: ¿Podemos hacer eso? Me siento más cómoda ahora. Estoy empezando a tranquilizarme.

Terapeuta: ¿Se le ocurren formas de avanzar más despacio, a una velocidad más aceptable para usted?

A veces, una exploración de las ventajas y desventajas de cambiar revelará que para el paciente el cambio realmente no vale la pena. Por ejemplo, Dorothy, una ama de casa de 24 años, recurrió al tratamiento por su depresión. Siempre había sido extremadamente dependiente de su madre, y no había aprendido a hacer cosas por sí misma. Creía, sin admitir la menor duda, que ella sola no podía hacer nada con éxito, y por lo tanto la aterraba intentar algo nuevo: estaba segura de fracasar. Se había casado con su novio, a quien conoció en la escuela secundaria, y se había ido a vivir a otro estado; inmediatamente se deprimió. Se sentía abrumada por lo que esperaba de sí misma como esposa, y desvalida para asumir sus nuevas responsabilidades sin tener cerca a su madre. Pensaba constantemente en su incompetencia y creía que todo estaría bien de nuevo si podía volver a su ciudad natal. A medida que avanzaba el tratamiento, reveló su temor de que, si cedía su depresión y aprendía a aceptar la vida lejos de su ciudad natal, su esposo no tendría razón para volver. Cuando reconoció que su meta principal era convencer al marido de que volvieran a su ciudad natal, resultó claro por qué se había opuesto al tratamiento. De hecho, su estado de ánimo no mejoró hasta que su esposo aceptó volver en el plazo de un año.

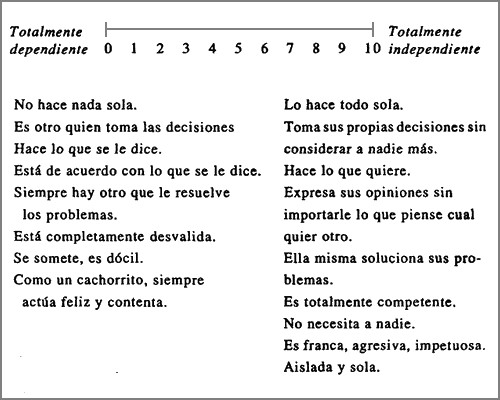

De modo que a veces existen razones muy fuertes para que la persona dependiente sea ambivalente respecto del cambio. Aunque luche contra su desvalimiento, quizá sienta que no tiene poder; asumir el papel de desvalido puede en realidad procurar mucho poder y refuerzo (como en el caso de Dorothy), y quizá resulte difícil renunciar a ese rol. Si se puede ayudar al paciente a identificar lo que perdería siendo menos desvalido, es posible hallar un sustituto más constructivo. Por ejemplo, si a Karen le preocupaba que el esposo no pasara tiempo con ella porque dejaba de ser necesario que la acompañara en las compras, podrían programar una «cita» semanal. De ese modo seguiría pasando tiempo con él, sin necesidad de mostrarse desvalida para lograrlo. La idea dicotómica que el paciente tiene de la independencia es una esfera crucial a explorar. Cuando el paciente cree que uno es totalmente dependiente y desvalido o totalmente independiente, aislado y solo, cualquier movimiento hacia la autonomía puede parecer un paso hacia el aislamiento completo y permanente. Puede ser útil trazar con el paciente un continuo desde la dependencia hasta la independencia (figura 13.3). Cuando él ve que entre los extremos de la dependencia total y la total independencia hay muchos puntos intermedios, le resulta menos terrorífico progresar dando pequeños pasos. Una ilustración útil para los pacientes es que incluso los adultos independientes y que saben arreglárselas toman medidas para asegurarse ayuda cuando la necesitan, por ejemplo asociándose a un automóvil club. Es decir que nadie tiene que ser totalmente independiente siempre, y no es ninguna vergüenza admitir que se necesita ayuda de vez en cuando.

FIGURA 13.3. Un típico continuo de independencia desarrollado en colaboración con una paciente dependiente

El pensamiento dicotómico de Karen la llevaba a inferir que era «estúpida» o «atolondrada» cuando percibía que no alcanzaba la perfección (por ejemplo, si cometía un error pequeño y simple). Le resultó útil refutar esa distorsión cognitiva, realizada poniendo de manifiesto la duplicidad de normas inherentes a su planteamiento. Cuando le preguntamos si sacaría las mismas conclusiones ante el mismo error cometido por un amigo, advirtió que tenía normas totalmente distintas para ella misma y para los demás. Teniendo presente ese pensamiento dicotómico al asignarle tareas, el terapeuta le indicó que confeccionara deliberadamente un registro imperfecto de pensamientos disfuncionales (por ejemplo, con mala ortografía y redacción confusa, sin incluir todos sus pensamientos, poniendo algunos ítems en una columna errónea). Se le explicó a Karen que se pretendía «cortocircuitear» su tendencia a iniciar una tarea, abandonarla en cuanto veía que el resultado no era perfecto y llegar a la conclusión de que era una estúpida.

En algún momento del tratamiento, el paciente dependiente necesitará explorar la creencia de que si se vuelve más competente será abandonado. Un modo útil de cuestionarla consiste en desdeñar experimentos conductuales específicos en los que se comporte con algo más de capacidad y observe la reacción de los demás. Como en este tipo de experimento conductual participan otras personas, se trata verdaderamente de un «experimento», en el sentido de que ni el terapeuta ni el paciente están seguros de cual será el resultado. Aunque quizá sería irracional creer que uno acabará totalmente abandonado y solo para siempre si es asertivo, el terapeuta realmente no sabe si una mayor autonomía conducirá o no al abandono por parte de determinada persona. Sin conocer a George, el esposo de Karen, el terapeuta no tenía forma de prever cómo reaccionaría a los cambios de su mujer. Muchas personas se sienten atraídas por lo individuos dependientes, de modo que es posible que un cónyuge (o progenitor, etcétera) reaccione negativamente si el paciente empieza a cambiar, volviéndose más asertivo e independiente. La conducta dependiente puede ser reforzada activamente por las personas más próximas, que quizá castiguen los intentos de cambiar. Pero es también posible que el cónyuge reaccione bien a esos cambios, aunque el paciente haya estado convencido de que iba a suceder lo contrario. Empezando con pequeños pasos se puede observar la reacción del cónyuge sin provocar consecuencias serias o definitivas.

A Karen la preocupaba mucho Imposible reacción de su esposo a su mayor independencia. Su primera esposa había tenido una relación extraconyugal, y él había manifestado muchas veces el temor de que con Karen le ocurriera lo mismo. Parecía facilitar de muchos modos la dependencia de su mujer —acompañándola a comprar, ofreciéndose a hacer cosas que ella podría hacer por sí misma y preocupándose por ella cuando no sabía exactamente dónde estaba en cualquier momento.

Aunque a Karen le importaban las reacciones de su marido, se había estado sometiendo a una exposición gradual a situaciones cada vez más provocadoras de ansiedad, incluso la de ir sola al supermercado y conducir. Trató de observar las reacciones de su esposo; para su sorpresa, ante su progreso hubo sólo respuestas positivas. El terapeuta había ofrecido ver juntos a Karen y a su esposo en unas cuantas sesiones si parecía necesario hacerlo, pero cuando la paciente pudo percibir la situación objetivamente comprendió que no hacía falta, porque el cónyuge aceptaba perfectamente su progreso.

Cuando la reacción de un cónyuge a la mayor asertividad del otro es de hecho negativa, tal vez sea necesario explorar otras opciones para el tratamiento. La terapia conyugal o familiar suele ayudar a la pareja a adaptarse a los cambios del paciente —y a veces incluso a cambiar juntos—. Pero si el paciente o el cónyuge no están dispuestos a seguir un tratamiento conjunto, existe la posibilidad de explorar las ventajas y desventajas de diversas posibilidades, incluso la de mantener el enfoque presente de la relaciones, modificando la nueva asertividad para que le resulte más tolerable al cónyuge, o aun la de poner fin a la relación. Esta última idea —poner fin a la relación— probablemente asuste mucho al paciente, pero quizás haya que reconocerla como una de las múltiples alternativas posibles.

Sea que el sujeto decida conservar la relación y trabajar por el cambio, seguir con la relación y aceptarla tal como es, o bien cortarla, el terapeuta finalmente tendrá que discutir la posibilidad de que la relación termine, y cuestionar el pensamiento catastrófico del paciente en relación con la pérdida de relaciones. Aunque el paciente insista en que las cosas marchan a las mil maravillas en la relación dependiente, nadie puede dar por sentado que siempre contará con la otra persona, puesto que existe la posibilidad de un accidente. Desde luego, el terapeuta no pretenderá minimizar el duelo que supone la pérdida de una relación importante. La meta no es convencer al sujeto dependiente de que el otro no tiene importancia, sino ayudarle a ver que, aunque el trastorno sea intenso, él puede sobrevivir y sobreviviría a la pérdida de la relación.

Cambiando la estructura misma de la terapia se puede fomentar el progreso desde la dependencia hacia la autonomía. Pasar de la terapia individual a la grupal suele ayudar a reducir la dependencia del paciente respecto del terapeuta, y permite atemperar la intensidad de la relación. En un escenario grupal, el paciente sigue teniendo mucho apoyo, pero empieza a obtener más de los pares que del terapeuta. Este es un buen primer paso para encontrar medios más naturales de apoyo a la autonomía en el círculo familiar y de amigos del paciente. Se ha visto que el modelado aumenta la conducta independiente (Golstein, Martens, Hubben, Van Belle, Schaaf Wirsma y Goedhart, 1973), y en la terapia grupal los otros pacientes sirven como modelo para el desarrollo de muchas habilidades. En otros miembros del grupo que le expresan asertivamente su cólera al líder, o en una pareja que va dando con cuidado pasos para resolver problemas o un dilema, se encuentran ejemplos útiles de las conductas que el paciente trata de aprender. Además, el encuadre grupal proporciona un espacio relativamente seguro para practicar nuevas aptitudes, como la asertividad.

Por ejemplo, practicando la expresión más abierta y asertiva de los sentimientos, primero en dramatizaciones y después compartiendo sentimientos reales con los líderes o los miembros del grupo, obteniendo de los pares retroalimentación constructiva, el paciente adquiere confianza para intentar conductas similares en las relaciones fuera del grupo.

El fin de la terapia

El fin de la terapia puede resultarles muy amenazador a las personas con TPD, convencidas de que sin el apoyo del terapeuta no podrán conservar sus progresos. En lugar de cuestionar esta creencia por medios estrictamente verbales, espaciar las sesiones sirve como experimento conductual para ponerla a prueba. Si las sesiones eran semanales, al hacerlas quincenales el paciente comprueba que no pierde los cambios adquiridos en un intervalo de dos semanas. A continuación se puede pasar a sesiones mensuales. Si el paciente no conserva los cambios adquiridos entre las sesiones quincenales, es posible que aún no esté preparado para el fin del tratamiento, y que sea conveniente volver a las sesiones semanales hasta que queden resueltos más problemas. Cuando el paciente tiene un grado importante de control sobre el espaciamiento de las sesiones, es probable que se sienta menos amenazado y más dispuesto a intentarlo, puesto que no se trata de algo irrevocable. El terapeuta puede ir distanciando las sesiones cada vez más, ofreciendo entrevistas mensuales, trimestrales o incluso semestrales. Pero entonces, si el paciente comprueba que puede pasar un mes sin terapia, comprende que ya no necesita seguir con el tratamiento.

Otra técnica que facilita el fin de la terapia con estos pacientes consiste en ofrecer sesiones de ayuda cuando resulten necesarias. Al dar por concluida la terapia, el terapeuta explica que si el paciente experimenta en el futuro cualquier dificultad, sea por problemas ya discutidos o por otros nuevos, será una buena idea que vuelva a tomar contacto con el profesional en una o dos sesiones de refuerzo. Esas sesiones sirven para «volver a encarrilar» al paciente, alentándole a reactivar las intervenciones que resultaron útiles en el pasado. El solo hecho de saber que se tiene esa posibilidad facilita la transición hacia el fin de la terapia.

Si el paciente dependiente logra más autonomía, tomará decisiones independientes; entonces quizás el tratamiento siga un curso distinto del previsto por el terapeuta. A veces es necesario «aflojar las riendas» con el paciente para permitirle ser más independiente. Por ejemplo, hubo varias sesiones con Karen en las que su motivación pareció desvanecerse, aparte de que no realizaba las tareas para casa.

Sus pensamientos y sentimientos sobre esas tareas ya habían sido examinados extensamente en algunas sesiones. Un día manifestó grandes dudas.

Karen: No quiero hacer nada más.

Terapeuta: Ayúdeme a comprender. Creí que usted quería poder conducir mejor.

Karen: Así es, pero no ahora. Siento que usted me empuja.

Terapeuta: Casi parece un poco enojada…

Karen (después de una pausa): Bien, quizá lo esté. También me siento culpable.

Terapeuta: ¿Culpable?

Karen: Porque debería poner más empeño, y usted se enfadará si no lo hago.

Terapeuta: Pero ¿qué es lo que quiere usted?

Karen (con firmeza): Trabajar este tema a mi propio ritmo.

Terapeuta: Se diría que lo tiene muy claro. ¿Qué hay de malo en eso?

Karen: Bien, supongo que nada. Pero después me pregunto si he realizado algún progreso.

Terapeuta: ¿Le gustaría que dedicáramos algún tiempo a pasar revista a sus progresos, a ver qué nos dicen los hechos y lo que significan para lo que hagamos en adelante?

Karen: Sí. Es una muy buena idea. Ya me siento aliviada. Creía que usted iba a enfadarse conmigo.

Terapeuta: ¿Siente alguna presión que la empuja a agradarme?

Karen: Sí, pero supongo que proviene de mí y no de usted.

(Se dedicaron 15 minutos a pasar revista a sus progresos. Karen se convenció de haber realizado progresos importantes con respecto a siete u ocho metas).

Karen: Ahora me siento mucho más tranquila. No sé cómo he llegado tan lejos.

Terapeuta: Los hechos parecen demostrar que lo ha hecho. ¿Hacia dónde quiere ir ahora?

Karen: Quiero trabajar el tema de la conducción por mí misma. Sé que necesito hacerlo.

Terapeuta: Entonces, ¿desea que dediquemos algo de tiempo a considerar cómo lo hará, y lo que irá alcanzando con un progreso sostenido?

(Se trabajó con estos temas durante 15 minutos).

Terapeuta: Muy bien. Parece que ahora usted tiene un plan claro para continuar progresando, así como algunas ideas sobre qué hacer si surgen problemas. ¿Qué impresión le deja?

Karen: Muy buena. Creía que hoy me iba a ir sintiéndome mal. Pero sé que esto es lo que quiero.

Terapeuta: De modo que usted esperaba que si era clara sobre lo que quería de mí se produciría un desastre. ¿Qué es lo que descubrió?

Karen: Que es todo lo contrario. Y que está muy bien tomar una decisión sobre lo que quiero.

Terapeuta: Y, desde luego, sabe que si desea más ayuda o presenta signos de retroceso lo razonable es que me llame para que consideremos cuál es la mejor forma de actuar.

Aunque el tratamiento del TPD puede ser un proceso lento, arduo y a veces frustrante, también es posible que resulte gratificador. Como lo demostraron Turkat y Carlson (1984) en su estudio de un paciente con TPD, el reconocimiento del trastorno, una formulación global del caso y la planificación estratégica de las intervenciones sobre la base de dicha formulación probablemente logren que el tratamiento sea más eficaz y menos frustrante que el tratamiento sintomático por sí solo.

Con una concepción adecuada y una planificación estratégica cuidadosa, tal vez el terapeuta podrá ver que el paciente se convierte en un adulto autónomo, lo cual procura una satisfacción notablemente análoga a la de observar el crecimiento de un niño.