MODERNIZACIÓN AUTORITARIA A LA SOMBRA DE LA SUPERPOTENCIA, 1944-1968

SOLEDAD LOAEZA

El Colegio de México

INTRODUCCIÓN

La inauguración en Chapultepec en febrero de 1945 de la «Conferencia interamericana sobre problemas de la guerra y de la paz» fue la campanada que anunció una nueva era para México. Ahí, los representantes de 20 repúblicas latinoamericanas y de Estados Unidos discutieron temas del nuevo orden internacional. En las semanas que duró el encuentro, México proyectó la imagen de un país moderno comprometido con la democracia y el desarrollo, capaz de desplegar un activo liderazgo diplomático. Estas percepciones positivas se mantuvieron durante casi un cuarto de siglo. En ese lapso, el país experimentó una acelerada modernización que fue celebrada como el «milagro mexicano», porque después de tres convulsionadas décadas, alcanzó una estabilidad política general que fue el contexto de profundos cambios sociales y económicos.

En 1945 también comenzó una nueva relación de México con el mundo. La imagen del país sin leyes, dominado por la violencia revolucionaria y la xenofobia, quedó atrás y fue sustituida por la de un país de orden, tolerante y confiable. La diplomacia mexicana amplió sus horizontes; Estados Unidos era el principal interlocutor y el eje de sus relaciones con el exterior, pero intensificó sus intercambios con otros países y se hizo presente en los foros internacionales. Acontecimientos y procesos mundiales repercutieron en la vida interna del país como nunca antes. El crecimiento económico sostenido tuvo lugar en una coyuntura excepcional de expansión de la economía mundial (1945-1973), y la consolidación de un Estado centralizado, que era también un agente fundamental de modernización, ocurrió cuando el Estado benefactor se desarrollaba en Europa y en Estados Unidos; al igual que en estos países, en este periodo se profundizó y llegó a su límite la acción transformadora del Estado.

La relación de cooperación que se había establecido con Estados Unidos durante la guerra fue incorporada al proyecto de modernización. Esta discontinuidad histórica definió el rumbo de México en la segunda mitad del siglo XX, al igual que muchas otras decisiones que tomaron los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y de su sucesor, Miguel Alemán Valdés. Por su posición geográfica el país no podía sustraerse al orden que se construyó en el hemisferio en la inmediata posguerra, a la formación de esferas de influencia ni a las restricciones de la vecindad con la superpotencia, líder de las democracias y del mundo capitalista. La contigüidad geográfica ha sido una condición de la relación bilateral entre Estados Unidos y México que no comparten los demás países latinoamericanos, y de ahí sus particularidades. La cercanía intensifica entre los mexicanos reacciones ambivalentes frente a un vecino que, por una parte, ejerce un poderoso atractivo, y, por otra, produce sentimientos defensivos y un deseo imperioso de diferenciación.

Desde 1944 la élite política mexicana buscó los potenciales beneficios de la geografía para aprovechar oportunidades de comercio, inversiones, así como créditos y apoyos financieros de agencias internacionales. En el contexto de la época esta vinculación con Estados Unidos trajo consigo la reproducción del antagonismo ideológico mundial democracia/comunismo como eje de organización de las fuerzas internas. De suerte que aun cuando México estuviera en la periferia del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la historia del periodo estuvo profundamente marcada por la división del mundo en dos bloques adversarios y por el liderazgo ideológico de Washington.

Al finalizar la década de los sesenta estas condiciones habían cambiado: la guerra fría se había regionalizado y se había convertido en un factor de desestabilización interna; el crecimiento excepcional de la posguerra había llegado a su fin en todo el mundo y en México aparecieron síntomas de agotamiento del modelo económico; el intervencionismo estatal empezó a perder apoyo; la desconfianza se instaló en la relación con Estados Unidos, y amplias franjas de la sociedad que se había formado en este periodo rechazaron el autoritarismo, la limitación de las libertades y la desigualdad.

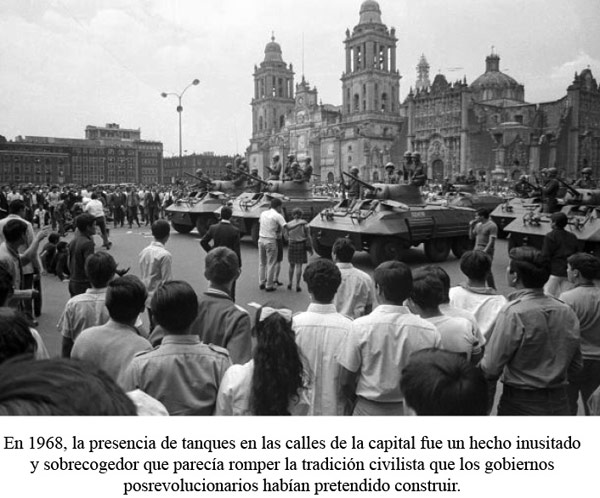

El ominoso presagio de que esa era excepcional terminaba fue el vigoroso movimiento estudiantil que en 1968 amenazó la exitosa celebración de los XIX Juegos Olímpicos, cuya sede era la ciudad de México. La Olimpiada fue la última imagen de las glorias del proyecto modernizador de la Revolución. Hacia 1971 su recuerdo había sido opacado por la balacera que estalló en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, la tarde del 2 de octubre de 1968, en la que cayeron decenas de muertos y heridos. Las movilizaciones políticas y las crisis económicas de los setenta consagraron esa fecha como el traumático final de una época que se había iniciado con la entrada triunfal de México del brazo de Estados Unidos al mundo de la posguerra.

En ese cuarto de siglo asumieron la Presidencia de la República Miguel Alemán (1946-1952), Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), Adolfo López Mateos (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). Todos ellos gobernaron, salvo ajustes contextuales y variaciones de énfasis y de estilo, convencidos de que al Estado correspondía un papel central en la promoción del desarrollo y en la organización de la sociedad y de la política, y que la ampliación de su autoridad era una clave de progreso.

En este lapso la noción de que a más Estado más democracia, era fuente de consenso entre las élites y la gran mayoría de la población, que entendía la democracia como desarrollo económico y cambio social. De suerte que el gran protagonista de este tramo de la historia del siglo XX es el Estado, es decir, el presidente como jefe del gobierno y del Poder Ejecutivo, en una relación de marcada asimetría con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y las fuerzas armadas. La pieza complementaria de este arreglo institucional fuertemente centralizado era un partido dominante sujeto a la autoridad presidencial: el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El primer apartado de este capítulo abarca los años 1944-1948, cuando se reorganizaron las fuerzas políticas a partir del contexto internacional y en torno a la fundación del PRI. El segundo cubre desde 1949 hasta 1957. Es la época de oro del Estado que se instaló como el protagonista inapelable de la transformación del país. Éstos son también los años del despegue económico, del vertiginoso cambio social y la mejor época de un presidencialismo modernizado gracias al desarrollo de dos largos brazos: la administración pública y el PRI. El tercer momento se inició en 1958 con una ola de insurgencia sindical que terminó con la represión del movimiento estudiantil en 1968. Al igual que en los años anteriores, en este periodo el contexto hemisférico fue decisivo. La Revolución cubana desestabilizó el orden regional y fue un catalizador de descontentos y tensiones que en México cimbraron el statu quo construido en 1944-1948. Las protestas de esa década pusieron al descubierto las fracturas internas de la sociedad hasta entonces disimuladas por el nacionalismo y la presunta continuidad revolucionaria.

1944-1948, EL CUATRIENIO FUNDACIONAL

La experiencia de la segunda guerra mundial había mostrado las ventajas de las alianzas internacionales para el desarrollo nacional. La cooperación con Estados Unidos se vio como parte de un modelo de industrialización vinculado con el exterior. No obstante, la consolidación de la relación bilateral demandaba superar el radicalismo revolucionario. Los primeros pasos en esa dirección se habían dado desde 1939, cuando en nombre de la unidad nacional se inició la gradual liquidación de la coalición cardenista, formada por diversas corrientes que se identificaban con las políticas del gobierno de Lázaro Cárdenas, entre ellas los comunistas. La elección presidencial de 1946 fue la oportunidad para concluir esa tarea.

El proceso electoral tenía que ser distinto al de seis años antes, que había estado plagado de abusos, enfrentamientos y denuncias de fraude. La expansión económica que había propiciado la guerra había inyectado en las élites actitudes favorables al cambio y un sentimiento de urgencia por la modernidad. Además, se había integrado al personal político y administrativo una generación de jóvenes profesionistas que habría de desplazar a los militares, y que prometía transformar el país mediante reformas institucionales.

La nueva relación de México con el exterior obligaba a ajustes institucionales y políticos. Estados Unidos se había convertido en una superpotencia industrial y militar. Sus dimensiones ocasionaban un mal disimulado nerviosismo en un vecino pobre, con una población relativamente reducida (20 millones de habitantes frente a 160 millones de norteamericanos) y dispersa en un inmenso territorio, cuyo proceso de industrialización era todavía modesto. El reto que planteaba este nuevo poderío fue un vigoroso estímulo para que el gobierno mexicano se propusiera acelerar el crecimiento económico y fortalecer el Estado, pensando que con ello no solamente cumpliría el viejo anhelo de integrar a la nación, sino que aumentaría la capacidad de negociación con la superpotencia vecina. Una mayor fortaleza estatal era condición necesaria para aminorar los riesgos que entrañaba la política de cooperación con un país más fuerte.

En su calidad de líder mundial Estados Unidos esperaba que sus aliados adoptaran el credo y las instituciones de la democracia liberal —por oposición a la Unión Soviética. En un primer momento, esta postura significó el abandono de la política del «buen vecino» y el compromiso con la promoción de la democracia en América Latina. Así, entre 1944 y 1946 en muchos países de la región se vivió una breve «primavera democrática» que derrumbó dictaduras militares. Se formaron gobiernos constitucionales, elegidos en comicios limpios y competidos, por ejemplo en Brasil, Ecuador, Cuba y Perú. En el optimismo de la victoria y el ánimo de reconstrucción de la posguerra, el presidente Ávila Camacho hizo a un lado a los militares en la competencia por la Presidencia de la República, e impulsó una reforma electoral y la creación de un nuevo partido para reemplazar al Partido de la Revolución Mexicana, PRM, la organización del cardenismo.

Su proyecto se topó con la resistencia de sindicatos y gobernadores que se opusieron a cambios que les arrebataban el control de los procesos electorales: primero, el partido propuesto eliminaba los mecanismos corporativos de selección de candidatos a cargos de elección popular (a excepción de la presidencial) y, segundo, la nueva legislación depositaba en una Comisión Federal de Vigilancia Electoral (CFVE), la responsabilidad de organizar y administrar los comicios.

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) emprendió una enérgica batalla contra el proyecto presidencial. No era la única central sindical, pero sí la más numerosa, y su calidad de bastión cardenista le aseguraba una considerable influencia. El motivo fundamental de su desacuerdo era la propuesta del voto individual en la elección de los candidatos del partido. El voto corporativo favorecía al sector obrero geográficamente concentrado y muy disciplinado, mientras que la propuesta del Presidente beneficiaba al sector campesino, que era mayoritario, y a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), una miscelánea de agrupaciones e individuos que incluía a pequeños comerciantes, industriales, intelectuales, universitarios, taxistas y colonos, entre otros. Además, la centralización de estos procesos fortalecía a la dirigencia partidista.

El apoyo de la CTM quedó condicionado a que la designación del candidato presidencial se hiciera en los términos de la convocatoria de 1939. Ávila Camacho hubiera preferido empezar la campaña con el nuevo partido, pero a cambio de esta concesión obtuvo el respaldo del sector obrero para su secretario de Gobernación, el universitario Alemán, quien fue aclamado candidato de los trabajadores en junio de 1945, y abanderado del PRM el 28 de diciembre de ese año. La fundación del partido de la nueva era se pospuso hasta enero de 1946, una vez que se acordó la firma de un «pacto» entre las corporaciones que se anexó a los estatutos del PRI, que estipulaba que todo acto electoral interno se regiría por el derecho de las mayorías que radicaba en cada uno de los sectores. El nuevo partido se presentó como una organización nacionalista, que no antiimperialista, pluriclasista y comprometida con el sistema democrático de gobierno. Ante la opinión pública el cambio fue introducido como una exitosa transformación del prm en PRI, pero en realidad la fórmula de compromiso fue un duro golpe para el proyecto avilacamachista.

El PRM se oponía a la reforma electoral porque, según su dirigencia, la ley vigente aseguraba la limpieza de las elecciones, pero este argumento provocaba escepticismo. Hasta entonces la responsabilidad de los comicios recaía en los municipios, lo cual se prestaba a un sinfín de abusos por parte de los presidentes municipales y de los gobernadores. Según la nueva ley la única autoridad electoral era la CFVE, integrada por representantes del Poder Legislativo, de los partidos y del gobierno en la persona del secretario de Gobernación; la reforma también establecía los partidos nacionales y el requisito de registro en la Secretaría de Gobernación. Estas medidas tenían varios objetivos: debilitar los cacicazgos locales, frenar la fragmentación de las fuerzas políticas, estabilizar los comicios y poner fin a la violencia que con mucha frecuencia provocaban.

La reforma recibió el apoyo involuntario del gobernador de Guanajuato. El 2 de enero de 1946 —cinco días antes de que fuera expedida la nueva ley electoral— policías municipales y fuerzas federales dispararon contra una manifestación de la Unión Cívica Leonesa (UCL), una coalición de empresarios locales y campesinos miembros de la ultracatólica Unión Nacional Sinarquista (UNS), que había apoyado a un candidato opositor a la presidencia municipal. En el ataque murieron 26 personas, hubo decenas de heridos y encarcelados. Sorpresivamente, el 8 de enero el Congreso de la Unión declaró la desaparición de poderes en el estado y el gobernador fue destituido con el argumento de que se había violado «la libre emisión de la voluntad popular», y el 12 de febrero, el candidato de la UCL quedó instalado como presidente municipal. A partir de estos sucesos se estableció que los resultados electorales en los estados también eran asunto del presidente de la República.

Este episodio fue parte de una política general de centralización; pero la decisión de Ávila Camacho también se explica porque el incidente podía dañar la nueva imagen internacional de México. Además, la elección presidencial que se avecinaba demandaba una atmósfera de tranquilidad, y había que conjurar el riesgo de que se reanimara el sinarquismo o de que la protesta se extendiera a otros estados.

La incertidumbre de la elección presidencial

El PRI debía neutralizar tres áreas de conflicto: la electoral, la sindical y la agraria, pero su primera tarea era asegurar el triunfo de Miguel Alemán, cuya elección no estaba exenta de riesgos. Había por lo menos tres fuentes de incertidumbre: los militares podían rebelarse contra la exclusión de la contienda presidencial de que habían sido objeto; los sindicatos podían oponerse a una candidatura que confirmaba la desconfianza que les inspiraba la reconciliación con los empresarios y con la Iglesia; por último, el candidato tenía que desactivar la hostilidad del embajador de Estados Unidos que promovía la candidatura del secretario de Relaciones Exteriores, Ezequiel Padilla.

Entre mayo y julio de 1945 Alemán logró apagar dos de los focos rojos: primero, Vicente Lombardo Toledano, el líder más distinguido de la coalición cardenista, avaló ante la CTM la candidatura de quien llamó «el hijo de la Revolución», «cachorro de Lázaro Cárdenas y de Ávila Camacho»; luego, el general Miguel Henríquez Guzmán, afín al ex presidente Cárdenas, anunció que no participaría en la contienda.

El contexto internacional era favorable a que un civil ocupara la presidencia; en esos momentos un militar en el Poder Ejecutivo podía evocar las dictaduras derrotadas en Europa. Aun así es sorprendente que el relevo de los militares por los civiles haya ocurrido sin grandes resistencias. Algunos explican la relativa docilidad con que el ejército aceptó este cambio como resultado de la profesionalización que había propiciado la guerra; otros, en cambio, señalan las divisiones internas como el obstáculo para una reacción coordinada. Sea como sea, tan pronto llegó al poder, Alemán llevó a cabo un relevo generacional de la alta oficialía, reorganizó las fuerzas armadas y su distribución territorial. También hizo un esfuerzo notable por mejorar su condición económica, en particular de los altos mandos, al mismo tiempo que disminuía considerablemente el gasto militar. La política de incremento del gasto destinado al bienestar de los oficiales y de reducción del presupuesto para equipo militar se mantuvo hasta 1970.

En 1939 el presidente Cárdenas se había inclinado por el moderado Ávila Camacho para sucederlo en la Presidencia de la República. Su decisión decepcionó al ala radical del PRM, pero fue una manera de reconocer la importancia del apoyo, o al menos de la neutralidad de Washington, para el triunfo electoral de un candidato presidencial y, una vez elegido, para la estabilidad de su gobierno. En 1945 el peso de esa condición había aumentado en forma considerable. Por consiguiente, en septiembre de ese año Alemán se acercó a la embajada de Estados Unidos y se comprometió a mantener las políticas moderadas del avilacamachismo y a excluir del gobierno a Lombardo Toledano y a los comunistas.

Los empeños de Alemán, que era un hombre de habilidad y de suerte, se vieron recompensados por razones que le eran ajenas. Ciertamente, el respaldo que tenía del presidente Ávila Camacho era, a ojos de Washington, un tanto a su favor; pero los norteamericanos no tenían muchas opciones. En esos momentos en México la oposición más fuerte y mejor organizada era la Unión Nacional Sinarquista, que para Estados Unidos era inaceptable, en vista de sus afinidades con el franquismo; por esta última razón y por su cercanía con el catolicismo tampoco simpatizaban con el Partido Acción Nacional (PAN). Más todavía, la intervención reciente de Washington en las elecciones de Brasil y de Argentina había provocado violentas reacciones antinorteamericanas, de suerte que, ante el riesgo de enardecer a los mexicanos, optó por dejar el proceso en sus manos. El éxito de la elección, que transcurrió sin violencia, y la eficacia de la solución autoritaria en que derivó el gobierno alemanista, fueron un feliz precedente para que en el futuro se mantuviera esa misma política de no intervención en los asuntos internos mexicanos.

Muchos aplaudieron la jornada electoral de julio de 1946 que Alemán ganó con 78% del voto, frente a 19% de Padilla, pero se tornó amarga en el proceso de calificación, cuando los diputados priistas se negaron a reconocer las victorias de las oposiciones y se erigieron en mayoría absoluta. El PAN, el Partido Fuerza Popular (PFP), formado por la UNS en febrero, y el Partido Comunista Mexicano (PCM) habían presentado candidatos a diputaciones, al igual que otras dos pequeñas organizaciones efímeras. De un total de 147 curules, las oposiciones, a excepción del PCM, conquistaron nueve. Aun así, la elección fue notable porque por primera vez la contienda presidencial se había dirimido entre dos civiles y había concluido sin tropiezos.

La victoria de Alemán fue en cierta forma sancionada por el presidente Harry S. Truman, durante la visita oficial que hizo a la capital mexicana en marzo de 1947. Más allá de representar el acercamiento entre los dos países, el encuentro fortaleció la posición interna del nuevo presidente mexicano que afianzaba su autoridad ante la opinión pública nacional, dando muestras de capacidad para dialogar con Washington. Para realzar el espíritu de cooperación que animaba a ambas naciones, Truman colocó una ofrenda en el Monumento a los Niños Héroes, caídos en la guerra contra la invasión norteamericana de 1847. A esta visita le siguió en abril la del presidente mexicano a la capital de Estados Unidos y a Nueva York.

En sus encuentros los presidentes hicieron especial hincapié en la coincidencia ideológica entre ambos países, ahora aliados en la defensa de la democracia. En el contexto internacional de la época, para Estados Unidos la geografía imprimía a la relación con México un renovado valor estratégico porque muchos pensaban que la guerra fría podía tornarse caliente, y una relación bilateral armoniosa era indispensable para la defensa hemisférica. De ahí que los militares norteamericanos fueran los más insistentes en mantener la prioridad de esta cooperación.

Superadas las discrepancias políticas entre los dos países, las posibles diferencias entre ellos serían de orden comercial y financiero, o derivarían de temas fronterizos como los trabajadores indocumentados. El acuerdo ideológico no escrito tuvo repercusiones inmediatas en la política interna mexicana; por ejemplo, durante la visita de Truman, el entonces presidente del PRI, general Rodolfo Sánchez Taboada, denunció el comunismo como una influencia perniciosa y a Lombardo Toledano como agente de Moscú.

La reorganización de las fuerzas políticas

La guerra fría y la fundación del PRI obligaron al reacomodo de las fuerzas políticas. La unidad nacional de Ávila Camacho fue un buen punto de partida para su sucesor. Las relaciones con la Iglesia se habían estabilizado y ésta se concentró en un proceso de reconstrucción interna. Su actitud general de apoyo al gobierno le aseguró la tolerancia oficial, y su propia campaña anticomunista, diseñada por el Vaticano, amplió las bases del acuerdo con los gobiernos de la posrevolución. En el sector educativo prevalecía la calma después de la reforma al artículo tercero y de la unificación de los maestros en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Los grupos empresariales habían sido apaciguados por las ventajas que obtuvieron de la expansión económica que trajo la guerra.

La estabilización política exigía desactivar la militancia sindical y las inquietudes en el campo; sin embargo, este objetivo y la estrategia que adoptó el gobierno para alcanzarlo fracturaron la unidad nacional de los años de la guerra. Por una parte, al inicio de su sexenio el presidente Alemán impulsó la reforma del artículo 27 constitucional para modificar las dimensiones de la pequeña propiedad e introducir el juicio de amparo en esa materia; y, por otra, ordenó la ocupación y operación por el ejército de oleoductos e instalaciones petroleras en Azcapotzalco, Minatitlán y Veracruz para poner fin a un paro sindical. Estas dos decisiones fueron un asalto a las bases de apoyo de la coalición cardenista y provocaron una prolongada ruptura en el seno de la élite política entre cardenistas y alemanistas, que el discurso nacionalista apenas disimulaba, y que se mantuvo vigente hasta finales de los sesenta.

La derrota de las izquierdas y del sindicalismo independiente

Durante la segunda guerra mundial la UNS era el principal enemigo del gobierno mexicano que la consideraba la «quinta columna» del fascismo internacional. Incluso los primeros documentos del PRI denuncian a la «reacción» como el más peligroso adversario del progreso nacional. Después de 1945 la ultraderecha católica fue reemplazada por el comunismo, que se convirtió en el nuevo enemigo. Este viraje conmocionó el ámbito sindical y causó conflictos que lo transformaron profundamente.

A principios de 1947 la CTM ya no era la poderosa organización que dos años antes había impuesto sus condiciones a las reformas promovidas por el Presidente. Estaba dividida por luchas intestinas y debilitada por el descontento de muchos trabajadores con el autoritarismo y la corrupción de los líderes, así como por las acciones de Lombardo Toledano, que pretendía atraer a los trabajadores a un nuevo partido. Su estrategia sólo contribuía a la confusión pues no era fácil explicar su empeño en mantenerse como aliado del PRI, aunque la vía de «frente popular» que proponía era la misma que impulsaba Moscú en los países que había liberado en el este de Europa.

Entre febrero y marzo de 1947 la central obrera perdió agremiados y recursos. Ferrocarrileros y petroleros comenzaron un éxodo que siguieron muchos otros. La CTM pasó a ser minoritaria en Jalisco, Puebla, Querétaro y Veracruz, aunque seguía siendo hegemónica en el Distrito Federal. Esta situación empeoró cuando los sindicatos de industria fundaron, también en marzo, la Central Única de Trabajadores (CUT), a la cual se adhirieron electricistas, telefonistas y tranviarios, entre otros. A finales de año, en un movimiento defensivo, la CTM votó la afiliación corporativa al PRI y la prohibición a todos sus miembros de pertenecer a otro partido. Esta decisión estaba dirigida a detener el proyecto de Lombardo, quien, confiado en el respaldo de los trabajadores, había defendido la afiliación individual. A pesar de este descalabro, en 1948 fundó el Partido Popular, y el año siguiente su organización de apoyo, la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), con una importante base campesina que aportó el PCM.

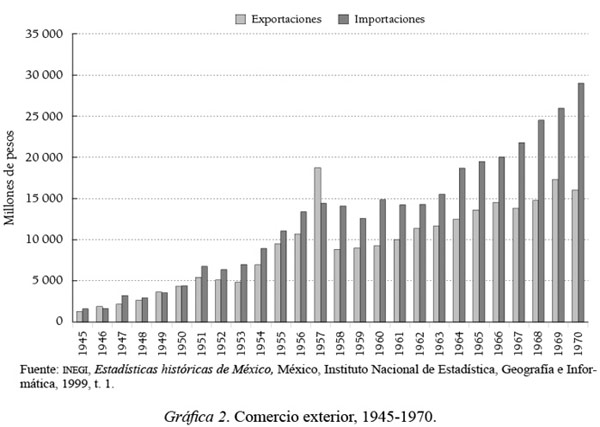

La insurgencia obrera se agudizó a finales de 1947, al mismo tiempo que los partidos comunistas en todo el mundo abandonaron la política de cooperación con los partidos burgueses. Sin embargo, las movilizaciones también estaban motivadas por la carestía —ese año la tasa de inflación fue de 7%— y por la consecuente pérdida de poder adquisitivo del salario. Desde 1945 la economía había mantenido una tasa de crecimiento anual superior a 4%, pero a costa de la expansión inflacionaria del gasto público y de un gran déficit comercial, resultado de la liberación de precios en Estados Unidos al fin de la guerra, y del incremento casi al doble del valor de las importaciones mexicanas; además, muchos de los capitales que se habían refugiado en México, en la paz salieron del país en busca de mejores oportunidades. En julio de 1948, el Banco de México se retiró del mercado cambiario y dejó flotar el peso, cuyo valor era de 4.85 por dólar; el tipo de cambio se estabilizó a mediados de 1949 en 8.65 pesos por dólar.

Las dificultades económicas exacerbaron los conflictos intersindicales que el gobierno aprovechó para intervenir en la vida interna de las organizaciones y llevar a cabo depuraciones antilombardistas y anticomunistas. La Secretaría del Trabajo declaraba la inexistencia de las huelgas y la ilegalidad de los paros, manipulaba y corrompía a los dirigentes, modificaba los contratos colectivos y, en casos extremos, recurría a la policía y al ejército para reprimir a los recalcitrantes.

El tratamiento que recibió el sindicato ferrocarrilero es un ejemplo de estas tácticas. En octubre de 1948 el gobierno impuso en la dirigencia sindical a Jesús Díaz de León, conocido como «El Charro», con el apoyo de la policía, pese a que había sido destituido por el comité directivo. Desde entonces las expresiones «charrismo» y «líderes charros» empezaron a utilizarse para referirse a dirigentes sindicales que eran incondicionales del gobierno.

La «Caravana del hambre» confirmó la reputación de represor de obreros del presidente Alemán. El 20 de enero de 1951, después de más de dos meses de huelga, los mineros de Nueva Rosita, Coahuila, muchos de ellos miembros de la UGOCM, emprendieron una marcha hacia la ciudad de México para, con la mediación del ex presidente Cárdenas, pedir justicia ante la intransigencia de la Secretaría del Trabajo. Recorrieron a pie 1400 kilómetros; durante la travesía organizaron mítines en Saltillo, Monterrey y Tamazunchale, entre otras ciudades. Llegaron a la capital el 1 de marzo, y un poco más de dos semanas después recibieron el fallo adverso de las autoridades; el presidente Alemán nunca los recibió. De los 3000 trabajadores que participaron en el movimiento, sólo 800 fueron recontratados por la empresa.

En los años siguientes, con el apoyo del gobierno, la CTM logró restaurar su posición hegemónica e incluso recuperó a los petroleros. En este proceso Lombardo Toledano perdió el liderazgo que había ejercido entre los trabajadores porque en varios casos promovió las medidas del gobierno, con el argumento de que el enemigo a vencer era el imperialismo, y que a este objetivo debían subordinarse las demandas obreras. Para entonces el experimentado político se encontraba en el ocaso de su carrera, muchos de sus planteamientos eran irrelevantes y él mismo era una reliquia. En 1950 Fidel Velázquez fue elegido secretario general de la central obrera, posición que mantuvo hasta su muerte en 1997.

Al mismo tiempo que cerraba el puño en torno a los sindicatos, el gobierno se propuso estabilizar el campo donde se multiplicaban los conflictos entre pequeños propietarios y ejidatarios. El objetivo prioritario de Alemán era atraer inversión privada para aumentar la producción agrícola. A pesar del descontento de muchos campesinos, la Confederación Nacional Campesina (CNC) no reaccionó ante la disminución del reparto de tierras, ni ante la reforma constitucional de 1946 que favorecía a los empresarios agrícolas. Esta pasividad buscaba prevenir la movilización de los campesinos, pero también reflejaba las dificultades de organización de los trabajadores del campo, cuyas actividades están dispersas y son estacionales. Por esta razón, los principales agentes de control de la participación campesina fueron los comisarios ejidales que tenían a su cargo las relaciones con las instituciones de crédito y de comercialización de los productos agrícolas. La reforma al artículo 27 acentuó la heterogeneidad de la sociedad rural y la diferenciación de los intereses de agricultores, ejidatarios, jornaleros y pequeños propietarios.

La política agraria, las purgas en el movimiento obrero y en el gobierno, el apoyo estatal a la empresa privada y la política de puertas abiertas a la inversión extranjera profundizaron la fisura de la élite política entre quienes se identificaban como cardenistas y quienes apoyaban las decisiones del presidente Alemán. Este antagonismo sostenía la oposición entre izquierda y derecha, y se mantuvo vigente mientras duró el «milagro mexicano». En coyunturas internacionales críticas como la que provocó la caída del presidente guatemalteco Jacobo Árbenz en 1954 y la radicalización de la Revolución cubana en 1961, esta fractura se acentuó y dio forma a corrientes nacionales de opinión que se movilizaron al margen del partido oficial.

EL AUGUE DEL ESTADO DE LA REVOLUCIÓN, 1949-1957

Una vez estabilizada la política, la élite gubernamental concentró los recursos del Estado en la promoción de la industria y en la modernización de las actividades agropecuarias, así como en la consolidación del empresariado local y del mercado interno. También se pusieron en pie políticas sociales que modificaron la fisonomía de la sociedad; la expansión de los servicios de salud favoreció el crecimiento de la población, y la urbanización fortaleció el proceso de transformación de valores y actitudes sociales. El impacto de estas políticas combinado con la mayor complejidad de la estructura productiva y del empleo desencadenó un proceso de movilidad social que, a su vez, promovió la expansión y el fortalecimiento de las clases medias.

Entre 1950 y 1970 la población pasó de casi 26 a 49 millones de habitantes. Este crecimiento fue el resultado del descenso de la mortalidad; nacían siete niños por mujer, pero en el primer año de vida se morían siete de cada 100, y ya no 25 como antes; también aumentó la esperanza de vida de 40 a 60 años entre los hombres y de 42 a 64 años entre las mujeres. El mejoramiento de la salud pública podía atribuirse a la expansión de redes de agua potable y de alcantarillado, a la construcción de hospitales públicos, como el centro hospitalario La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de México, y a las campañas nacionales de erradicación del paludismo, la parálisis infantil, la viruela, el tifo y la tuberculosis. El crecimiento poblacional provocaba una mayor demanda de alimentos, de tierras, de educación, de atención médica, de vivienda y de empleo. Aun así, fue visto con optimismo pues se consideraba un factor de riqueza nacional.

Más allá del control que ejercía el PRI, varios fueron los elementos que se conjugaron para sostener la estabilidad política de estos años, entre ellos el crecimiento económico y el desarrollo institucional que acarreó la acción estatal. Todo ello generó entre amplios grupos sociales una adhesión al arreglo político, que era vaga pero efectiva.

La piedra angular de la modernización autoritaria fue la centralización del poder político que se tradujo en mayor autonomía del Estado, cuyas decisiones solamente respondían a su propia lógica de funcionamiento y expansión. En este arreglo la Presidencia de la República se fortaleció a expensas del Poder Legislativo y del Poder Judicial, y gracias al desarrollo administrativo y al control que ejercía el PRI sobre la participación política. El fortalecimiento del Poder Ejecutivo federal y el aumento de los recursos a su disposición nutrieron el poder del presidente, que podía utilizar discrecionalmente la ley y, en general, los recursos del Estado, incluido, desde luego, el ejército.

Autoridades eclesiásticas complacientes, empresarios prósperos y clases medias en ascenso también formaban parte de un arreglo que combinaba castigos y recompensas, que toleraba mal las oposiciones y frenaba los intentos de participación y de organización política independiente. Más todavía, el discurso oficial nacionalista alentaba el abstencionismo político, insistía en los riesgos de desunión que provocaban las diferencias ideológicas y la competencia por el poder. En cambio, hizo de la estabilidad y de la continuidad virtudes republicanas.

El exitoso arreglo político que había concluido Alemán se vio amenazado en 1952 por la candidatura presidencial del general Miguel Henríquez Guzmán. En el México de entonces, la huella de los militares en el poder aún estaba fresca, y nadie sabía a ciencia cierta si el gobierno civil había sido un paréntesis; además, esta campaña desmentía las pretensiones de unidad del grupo en el poder. Con el apoyo de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), Henríquez Guzmán proponía «reencauzar» la Revolución. Se decía que su movimiento tenía el respaldo del ex presidente Cárdenas, y entre sus aliados se encontraban distinguidos generales como Francisco J. Múgica y Marcelino García Barragán, el periodista Francisco Martínez de la Vega y el líder zapatista Rubén Jaramillo, quien mantenía una oposición activa en el estado de Morelos. El movimiento henriquista tuvo presencia significativa en Nuevo León, y entre grupos campesinos en Jalisco y Michoacán.

Los resultados oficiales de la votación favorecieron al priista Adolfo Ruiz Cortines, ex secretario de Gobernación, con 74% del voto; a Henríquez Guzmán se le reconoció 16%; Efraín González Luna del PAN obtuvo casi 8%, y Lombardo Toledano del PP, 0.98%. Al día siguiente de la elección, el 7 de julio, policías y granaderos disolvieron en la Alameda Central de la capital un mitin en el que los henriquistas pretendían celebrar su victoria; cayeron varios muertos, hubo decenas de heridos y cientos de detenidos que fueron liberados unos días después.

El pacto industrializador y el crecimiento económico

En el discurso de toma de posesión del 1 de diciembre de 1946, el presidente Alemán afirmó: «El país entero reclama la industrialización de México». Sus palabras hubieran podido ser cuestionadas por más de 18 millones de habitantes del campo, que representaban 70% de la población total. La mayoría vivía en localidades pobremente comunicadas, al margen del mercado, no tenía acceso a la educación ni a los servicios públicos y esperaba todavía los beneficios de la reforma agraria. En cambio, la propuesta encontró apoyo en las ciudades: en la capital de la República, en Monterrey, Guadalajara y Puebla, y entre los empresarios y obreros que serían los principales beneficiarios del proyecto.

No obstante, en los primeros años del sexenio el campo fue la fuente de recursos más importante para el desarrollo de la industria. El gobierno construyó grandes obras de irrigación, canales y presas. La superficie de tierra cultivada se extendió gracias a las mejoras en los sistemas de riego y de distribución del agua. Entre 1949 y 1958 la agricultura registró una tasa de crecimiento de 6% anual. También hubo cambios en la producción, se redujo el cultivo de maíz y creció la superficie dedicada a cultivos comerciales como el trigo, la alfalfa, el sorgo y el jitomate, y de productos para la exportación como algodón y café.

La piedra angular de la política de industrialización fue una relación armoniosa entre el gobierno, los sindicatos y los industriales de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), que agrupaba a empresarios medianos y pequeños; la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y los comerciantes miembros de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco). Entre ellos había diferencias, por ejemplo, la Canacintra aplaudía la participación del Estado en la economía que las otras organizaciones miraban con desconfianza. No obstante, en términos generales durante todo el periodo prevaleció la armonía. De hecho funcionarios y empresarios entablaron una relación de consultas regulares e intercambio de opiniones. La acción estatal estaba orientada a crear condiciones propicias para la inversión privada, ya fuera con infraestructura, mecanismos fiscales o créditos. Además, el gobierno mantuvo una política de bajos impuestos y bajos salarios, y de subsidios a los servicios públicos, mientras las centrales obreras garantizaban la paz sindical y demandas salariales modestas.

El intervencionismo estatal de entonces se apoyaba en el paradigma de la política de desarrollo que después de 1945 adoptaron los países más avanzados de América Latina. En este modelo de economía mixta, los recursos públicos se destinaban, por ejemplo, a la construcción de grandes obras hidráulicas y de electrificación, mientras que la inversión privada se orientaba a las manufacturas y a los bienes intermedios como cemento, vidrio y papel, y artículos de consumo como alimentos y bebidas, calzado y ropa.

Después de 1946 el gobierno adoptó explícitamente el proteccionismo del modelo de sustitución de importaciones. En consecuencia, México no ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT en sus siglas en inglés) de liberalización comercial que se originó en La Habana en noviembre de 1947, promovido por Estados Unidos. El gobierno integró un conjunto de medidas —aranceles y permisos de importación— para proteger a la industria nacional de la competencia extranjera. Así, el mercado mexicano quedó casi cerrado a productos del exterior, pero las empresas locales tenían muchas facilidades para la importación de maquinaria y equipo. El mercado cautivo también fue aprovechado por numerosas filiales de grandes corporaciones extranjeras, asociadas con capital nacional, por ejemplo, General Electric, Ford y General Motors.

Nacional Financiera, el banco estatal de desarrollo, desempeñó un papel muy importante en la canalización de fondos para la industria, y en la captación de créditos extranjeros. El gobierno también recurrió al Eximbank y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), antecesor del Banco Mundial, para adquirir préstamos que se destinaban a obras públicas y a nuevas industrias.

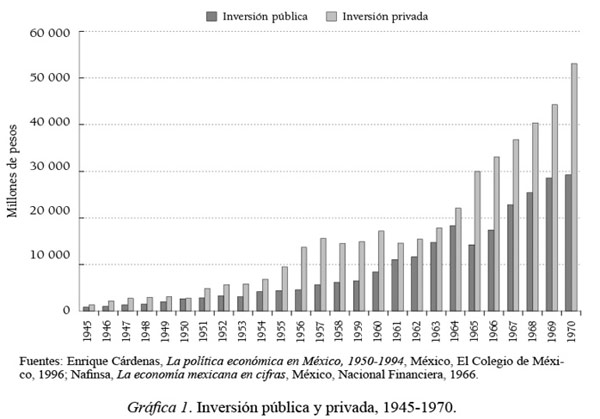

El comportamiento de la inversión privada en esos años da prueba del acuerdo de los empresarios con el modelo de crecimiento; por ejemplo, en 1950 aportaron 58% del total de recursos de inversión. Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines la inversión privada fue todavía más importante: en 1956 su participación en la inversión total fue de 72%; durante los años del «milagro mexicano» registró algunas variaciones, pero la inversión pública nunca superó a la privada. Más aún, el aumento constante de la inversión total y la evolución de la relación entre los dos tipos de inversión refutaba la acusación de que el intervencionismo estatal inhibía al capital privado; de hecho, era prueba de que el efecto era exactamente el contrario: la inversión pública alentaba la inversión privada (véase la gráfica 1).

El crecimiento de la empresa privada da cuenta del éxito de la política de promoción del empresariado. Entre 1941 y 1965 se formaron 486 grandes empresas nacionales, y un gran número de empresas medianas y pequeñas. En consecuencia, las organizaciones empresariales crecieron en tamaño, recursos y funciones; por ejemplo, en 1946 la Concamin representaba a 36 cámaras de industria y en 1967 el número había aumentado a 64 y 14 asociaciones civiles. Asimismo, se fortalecieron la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). En virtud de este crecimiento aumentó la influencia de estas organizaciones de élite en las decisiones gubernamentales.

Entre 1949 y 1958 el PIB creció en términos reales a una tasa anual promedio de 6.6%, y el crecimiento per cápita fue de 3.5% anual, uno de los más altos del mundo en ese entonces, aun cuando la población aumentaba a una elevada tasa de 3.1% al año. Los diferentes sectores económicos crecían en forma equilibrada y a ritmos similares, y se combinaban para lograr una fuerte expansión del empleo y de la producción, sobre todo en la manufactura, gracias a lo cual la economía pudo absorber el crecimiento poblacional.

Al iniciarse la década de los cincuenta la industria nacional satisfacía la demanda interna de textiles, comestibles, bebidas, calzado, jabón y productos intermedios como el hule, el alcohol y el vidrio. Según algunos especialistas, éste hubiera sido un buen momento para que los productos mexicanos compitieran con la producción extranjera; sin embargo, la protección les había restado competitividad. De suerte que las exenciones fiscales y los subsidios no fueron revisados una vez que las empresas se consolidaron, sino que se mantuvieron como factores permanentes de la actividad económica. La continuidad e incluso la profundización del proteccionismo, que ocurrió en los años sesenta, se justificaba con el argumento de que abrir las fronteras o eliminar los apoyos estatales podía precipitar la bancarrota de muchas empresas y el desempleo de miles de trabajadores. Las consecuencias de largo plazo de esta decisión fueron catastróficas para la propia empresa mexicana porque limitó su potencial de expansión.

Los primeros síntomas de que el crecimiento económico perdía dinamismo se manifestaron en 1954. El 17 de abril, Sábado de Gloria, el gobierno anunció sorpresivamente la devaluación del peso y la modificación del tipo de cambio de 8.45 pesos por dólar a 12.50. Según el secretario de Hacienda, Antonio Carrillo Flores, se trataba de «una medida defensiva» para evitar una contracción, efecto de la recesión en Estados Unidos, que ya en esos años era el destino de 75% de las exportaciones mexicanas y el origen de 90% de las importaciones.

La principal preocupación del gobierno era la agricultura, en la que habían aparecido signos de estancamiento después del aumento en las exportaciones que acarreó la guerra de Corea en 1950. La pequeña propiedad se había expandido, pero la productividad de los ejidos era baja, y el crecimiento de la población rural generaba presiones sobre la tierra que dieron lugar a los minifundios, propiedades de menos de 5 hectáreas de muy bajo rendimiento. La pobreza de este sector y de los jornaleros y campesinos sin tierra contrastaba con la prosperidad de los empresarios, establecidos mayoritariamente en los distritos de riego del noroeste del país, cuya producción también estaba orientada a la exportación, y de los productores que aprovecharon la «revolución verde». La Fundación Rockefeller financió la introducción de técnicas modernas de explotación intensiva basada en el uso de fertilizantes, herbicidas y plaguicidas. A resultas de estos cambios la producción de trigo aumentó de 750 kilos por hectárea en 1950, a 3200 kilos por hectárea 20 años después.

La devaluación no frenó la disminución de las exportaciones agrícolas, y no se recuperaron los niveles de años anteriores. En consecuencia, los ingresos públicos por concepto de exportación se redujeron de 20% en 1955, a 9% en 1959 y a 5% en 1963; estos datos apuntaban ya la tendencia a la pérdida de importancia del sector externo que registró el PIB en los años sesenta. Este cambio estructural de la economía imprimía una notable fragilidad a los equilibrios políticos en el campo, porque al deterioro de la agricultura se sumaban las denuncias de los campesinos que eran víctimas de despojos, de abusos de autoridad y de la represión.

El Estado modernizador

El éxito del modelo de crecimiento dependía de normatividades, leyes y reglamentos, de créditos y subsidios, así como de empresas paraestatales y organismos descentralizados, con los que el Estado promovía y orientaba el desarrollo del país. El entramado que resultó de este proceso de institucionalización afianzó la centralización de las decisiones y, por esa vía, el presidencialismo. Por ejemplo, en 1950 el Congreso votó modificaciones a los artículos 49, 52 y 131 constitucionales para ampliar las facultades económicas del Ejecutivo en actividades industriales y comerciales, y en materia de aranceles.

Las funciones de promoción del crecimiento impulsaron el desarrollo administrativo del Estado y una expansión institucional que se convirtió en una tendencia de largo plazo. Se crearon nuevas secretarías, por ejemplo, en 1946 la de Recursos Hidráulicos, Agricultura y Ganadería, y la de Salubridad y Asistencia; en 1958 la Secretaría de la Presidencia, cuya función era la planeación general del gasto público y el desarrollo de regiones y localidades «que le señale el presidente de la República». En 1965 el presidente Gustavo Díaz Ordaz promovió la Ley para el Control de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal. En 1955 había un conjunto heterogéneo de 100 organismos descentralizados, que en 1969 habían aumentado a 166, entre los que se contaban ingenios, inmobiliarias, cooperativas, institutos de investigación, comisiones, fideicomisos, bancos, instituciones de asistencia pública, siderúrgicas y hasta una fábrica de bicicletas (Cóndor).

El Estado se hizo presente en todo el territorio nacional mediante la extensión y aplicación de leyes y reglamentos, con la apertura de oficinas públicas o con la participación de los maestros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los empleados de Salubridad en las campañas nacionales de vacunación o con los ingenieros de Recursos Hidráulicos y de Comunicaciones involucrados en la construcción de presas y carreteras. La organización del PRI, apoyada en sindicatos, en ligas agrarias o en asociaciones de pequeños comerciantes, taxistas y habitantes de colonias populares, fue también un canal de interacción entre la población y el gobierno, relación que se nutría en la escuela pública y en la celebración periódica de campañas electorales y de comicios municipales, estatales y, desde luego, nacionales, pese al fraude sistemático que aseguraba las victorias avasalladoras del partido oficial. El Estado se convirtió en el eje de organización de una sociedad de élites y grandes desigualdades sociales, que fundaba su legitimidad en la continuidad revolucionaria, en la estabilidad institucional y económica y en un discurso que exaltaba el valor de la continuidad y de la reconciliación social que subyacía bajo el nacionalismo mestizo que había reemplazado al nacionalismo revolucionario del cardenismo. La inspiración fundamental era la unidad entre todos los mexicanos que resultaba de una feliz combinación de razas y culturas. El éxito económico y sus beneficios tangibles para muchos reforzaban actitudes conservadoras y alimentaban un consenso amplio que se traducía en adhesión al orden establecido. En 1963 en Estados Unidos se publicó un estudio pionero sobre cultura política en cinco países, entre ellos México, que mostraba que los mexicanos estaban muy orgullosos de su sistema político y convencidos de que la suya era una democracia en construcción.

El presidente de la República era el líder real del PRI, y desde esta posición ejercía una enorme influencia sobre el personal político, al cual en más de un caso elegía personalmente, por ejemplo, cuando «palomeaba» las listas de candidatos a diputados. La obra pública era ampliamente difundida como parte integral de la responsabilidad del presidente que así proyectaba la imagen del constructor y del padre que llevaba empleos a las comunidades y colmaba a sus gobernados de regalos. Además, el presidente, en su calidad de jefe de gobierno, era el árbitro supremo entre intereses en conflicto. Así, al margen incluso del PRI, resolvía las disputas en el seno de la élite política, pero también las diferencias entre el gobierno y los empresarios, y hasta entre ellos mismos. Con frecuencia las decisiones en este terreno escapaban a leyes y reglamentos, y su único apoyo era la autoridad del presidente de la República, quien podía hacer un uso discrecional de la ley. La decisión presidencial era definitiva, y las fuerzas políticas y empresariales la aceptaban como tal.

En estos años la importancia del PRI aumentó considerablemente, porque adquirió la doble función de movilizar apoyo para el presidente y desmovilizar protestas contra el gobierno. Las elecciones se celebraban escrupulosamente cada tres y seis años para dar un toque de legitimidad a decisiones tomadas de antemano; pero además eran la oportunidad para que el presidente ejerciera su calidad de jefe político de la nación. El partido dominaba la casi totalidad de los puestos de elección popular gracias al fraude y a la manipulación del voto, de las credenciales, del padrón y de los órganos electorales. A partir de 1950 la elección interna de candidatos procedió por votaciones en asamblea, cuyos delegados eran designados por los tres sectores. Las corporaciones afiliadas, la CNOP, la CTM, la CNC, fueron clave para el control de los grupos populares. Por ejemplo, en 1953 se formó el Bloque de Unidad Obrera (BUO), en un nuevo intento de unificación y autonomía sindical. Se adhirieron la CTM, la Confederación General de Trabajadores (CGT) y los sindicatos nacionales de ferrocarrileros, electricistas, telefonistas, mineros y cinematografistas. Muchos de ellos desertaron dos años después, cuando el BUO se incorporó al PRI.

En la década de los cincuenta el partido creció y se extendió por todo el territorio nacional. En 1954 reportaba una militancia de 3.5 millones, entre los que se incluía a las mujeres, a quienes ese año se les reconoció el derecho al voto en elecciones federales, pues desde 1948 podían votar en comicios municipales. En 1958 la oposición partidista estaba integrada por el PCM, el PAN, el PP y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), fundado en 1954 para dar cabida a viejos militares revolucionarios que reclamaban un espacio en el seno de la élite política, aunque se mantenían leales al arreglo vigente. Sólo excepcionalmente se les reconocían victorias. El partido oficial se convirtió en la columna vertebral de los equilibrios políticos nacionales, la arena donde se libraban las batallas por el poder, se ajustaban las demandas sociales y se reconciliaban intereses contradictorios.

La fuente de poder del PRI era, primeramente, el apoyo que recibía del Estado, que era de diferentes órdenes: simbólico, pues lo reconocía como el vínculo del presente con los ideales de la Revolución, así como financiero y material, mediante la satisfacción de las demandas de sus afiliados, al constituirse en un eficaz gestor de servicios públicos. El partido era el terreno privilegiado de reclutamiento del personal político y, en algunos casos, también vía de acceso a los altos niveles de la administración pública. El alcance nacional del PRI hizo de él un poderoso agente de socialización, que creó una identidad común a la mayoría de los mexicanos, cuyos componentes eran los valores de independencia nacional, la continuidad y la estabilidad.

El ejército tenía un papel muy importante en la vida política del país y en el mantenimiento del orden público. Desde diciembre de 1946 se estableció la costumbre de que los presidentes del PRI fueran generales: Rodolfo Sánchez Taboada, 1946-1952; Gabriel Leyva Vázquez, 1952-1956; Agustín Olachea Avilés, 1956-1958, y Alfonso Corona del Rosal, 1958-1964. El primer civil, Carlos A. Madrazo, fue nombrado ese último año por el presidente Díaz Ordaz, y a partir de entonces todos han sido civiles.

La presencia de un militar a la cabeza del PRI simbolizaba el compromiso del ejército con el arreglo institucional; también sujetaba a esos oficiales a la autoridad del presidente de la República que los designaba. La misión fundamental del presidente del partido era la misma que la del secretario de Gobernación: preservar la disciplina y asegurar el control político de la población; por ejemplo, en coyunturas electorales locales, el PRI contaba con el respaldo de los jefes de zona militar.

El ejército contribuyó a la centralización: doblegó a caciques y gobernadores. En ocasiones los jefes de zona militar intervenían para asegurarse que los gobernadores cumplieran las decisiones presidenciales; así sucedió en mayo de 1954, cuando luego de un periodo de disturbios públicos en Guerrero, el presidente Ruiz Cortines solicitó al Senado la desaparición de poderes en el estado y la destitución del gobernador, por «incapacidad e ineptitud». El jefe de zona y sus tropas supervisaron el cumplimiento de la decisión porque el gobernador, con el respaldo del Legislativo local, se negó a solicitar licencia, como se lo había sugerido la Secretaría de Gobernación.

Un país en construcción

Entre 1946 y 1958 el país vivió años de optimismo y de febril actividad constructora en los que se difundió la creencia de que recorría la vía segura a la democracia y al desarrollo. Este ánimo se prolongó hasta 1968, aunque con titubeos. El «milagro mexicano» alteró la fisonomía del territorio: se construyeron gasoductos, zonas industriales, sistemas hidroeléctricos, obras portuarias, áreas residenciales, colonias obreras. Se trató de rehabilitar los ferrocarriles y de incrementar la producción de combustibles, principalmente carbón y petróleo.

En 1946 la red nacional de caminos era de más de 18 000 kilómetros, en 1960 era de más de 44 000 y 10 años después se había expandido a 70 000 kilómetros. Se construyeron carreteras y autopistas. En 1960 todas las capitales estatales estaban comunicadas por carretera, se podía viajar de Yucatán a Sonora, y de Tamaulipas a Chiapas. Este sistema favoreció el mercado nacional y propició la formación de regiones económicas, aunque también alentó la migración del campo a la ciudad. El contacto de localidades antes aisladas con los centros urbanos ampliaba el horizonte de los jóvenes que entonces emigraban a la ciudad de México o a Estados Unidos en busca de fortuna.

No obstante, el imán de recursos públicos y de inversiones industriales era la capital de la República, que experimentó una sorprendente transformación. En 1954 Salvador Novo se admiraba de los cambios que habían convertido a su México «quieto y aburrido» en una «metrópoli tan ebullente, tan internacional». Se construyeron los primeros rascacielos, edificios cúbicos y multitudinarios como los multifamiliares Presidente Alemán (15 edificios para 1000 familias) en la colonia del Valle, y Presidente Juárez en la colonia Roma. Se entubaron los ríos Churubusco y Mixcoac para evitar las tremendas inundaciones que sufría la ciudad cada año en la temporada de lluvias. En noviembre de 1952 el presidente Alemán inauguró la Ciudad Universitaria, en el sur de la ciudad, y en mayo de 1954, aun cuando había terminado su mandato, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad de México. En 1957 el presidente Ruiz Cortines cortó el listón del viaducto Miguel Alemán y de la avenida Manuel Ávila Camacho que conectaba Ciudad Satélite con el Distrito Federal. En 1961 se inauguró el primer tramo del Anillo Periférico; en 1964 el Museo de Antropología; el año siguiente la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco y en ella la Plaza de las Tres Culturas, y en junio de 1967 comenzaron los trabajos de la primera línea del Metro.

También se construyeron mercados como el de Jamaica, La Merced, La Viga, Mixcoac, para acoger al comercio callejero en espacios organizados y con buenas condiciones sanitarias. Gigantescas obras de piedra y concreto, como la fuente de Petróleos Mexicanos a los pies de las Lomas de Chapultepec y el Monumento a la Madre en el cruce de Reforma e Insurgentes, contribuyeron al aspecto de ciudad moderna de la capital, al igual que colonias de clase media como Narvarte, Del Valle y Satélite. Al mismo tiempo se multiplicaban los cinturones de miseria donde se hacinaban los migrantes del campo, que tan magistralmente retrató Luis Buñuel en la película Los olvidados, de 1950.

Pulquerías y cantinas fueron sustituidas por bares, centros nocturnos y salones de baile, y el cine desplazó al teatro de revista y a los toros. La calidad de los servicios públicos en la ciudad de México era muy superior a la del resto del país. En 1960, en ella se concentraban 40% de los estudiantes de secundaria y 65% de los de educación superior. Al inicio de la sexta década del siglo la capital era un polo urbano-industrial, símbolo nacional del poder y de la modernidad. Las instalaciones deportivas y los edificios que se construyeron para la XIX Olimpiada, muchos de ellos espectaculares muestras del vigor de la arquitectura mexicana, le imprimieron a la ciudad un sello triunfalista: la Villa Olímpica, el Palacio de los Deportes. En este esfuerzo destacaron las obras de Pedro Ramírez Vázquez y de Félix Candela.

La alianza ideológica con Estados Unidos

En los años cincuenta se profundizó la rivalidad de la guerra fría. Esta evolución hizo de la contención del comunismo la prioridad de Estados Unidos en América Latina; en consecuencia Washington apoyaba a cualquier régimen que fuera eficaz en ese combate. La firmeza del compromiso del gobierno mexicano con la lucha anticomunista amplió su margen de autonomía frente a Estados Unidos en decisiones diplomáticas y económicas.

Entre los dos países surgieron importantes desacuerdos en el ámbito comercial y económico, y en relación con temas fronterizos; por ejemplo, el creciente proteccionismo norteamericano o las regulaciones a la inversión extranjera que intentaban introducir los mexicanos. En 1947-1948 el ganado mexicano se vio afectado por una epidemia de fiebre aftosa; el gobierno de Washington, temeroso del contagio, exigió que se frenara de manera radical. En consecuencia, miles de cabezas de ganado fueron sacrificadas con el «rifle sanitario», lo que causó graves pérdidas a muchos campesinos. Entre 1952 y 1958 un promedio anual de 340 000 trabajadores legales cruzaron la frontera; sin embargo, eran muchos más los «espaldas mojadas» que ingresaban ilegalmente a Estados Unidos. En 1954 el gobierno norteamericano puso en marcha la Operación Wetback y deportó a un millón de trabajadores ilegales, a pesar de las protestas del gobierno mexicano.

En cambio, la más completa armonía reinó en las relaciones políticas. Los presidentes Eisenhower y Ruiz Cortines se reunieron en dos ocasiones; en ellas reiteraron su compromiso con el combate anticomunista. El presidente norteamericano pensaba que la pobreza y la inestabilidad favorecían la influencia comunista, y que había que apoyar el desarrollo mexicano. En los dos periodos de Eisenhower, entre 1952 y 1960, los gobiernos mexicanos pudieron llevar a cabo nacionalizaciones, mantener la protección comercial y las restricciones a la inversión extranjera sin que hubiera represalias por parte de Estados Unidos, y nada impidió que México recibiera créditos del Eximbank y de bancos comerciales como Bank of America y Chemical Bank.

En los años cincuenta el combate anticomunista dominó las relaciones hemisféricas. Este contexto indujo a la diplomacia mexicana a la duplicidad: por una parte, el gobierno defendía en los foros internacionales los principios de no intervención y autodeterminación, pero, por la otra, profundizaba discretamente la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra la influencia soviética o todo aquello que pudiera ser percibido como tal. Así, por ejemplo, en marzo de 1954 México se abstuvo de votar en la X Conferencia Interamericana en Caracas la resolución presentada por la delegación norteamericana que preveía la intervención «defensiva» de los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en caso de que un gobierno comunista llegara al poder en alguno de ellos. Unas semanas después la CIA (Agencia Central de Inteligencia) provocó la caída del presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, con el argumento de que pretendía establecer un régimen comunista. Entonces Ruiz Cortines inició una serie de reuniones «informales y personales» en la residencia de Los Pinos con el embajador de Estados Unidos, Francis White. Según éste, después de estas entrevistas el mandatario mexicano solicitó una colaboración más estrecha con su embajada para combatir la subversión; también pidió que este arreglo se mantuviera privado, pues hacerlo público podía suscitar una reacción antinorteamericana. Entre 1954 y 1955 ocho misiones de alto rango del ejército de Estados Unidos visitaron México.

La cooperación no impidió que el gobierno otorgara asilo político al depuesto Árbenz, pero en mayo de 1954 se celebró en la ciudad de México el Primer Congreso contra la Intervención Soviética en América Latina, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación. El 25 de julio, Andrés Iduarte, director de Bellas Artes, fue cesado en forma fulminante porque el día anterior, en la ceremonia fúnebre en honor de Frida Kahlo en la gran sala de recepción de ese edificio, permitió que la bandera del PCM cubriera el féretro ante el cual él también hizo guardia.

Acciones y propósitos anticomunistas se integraron con naturalidad al discurso oficial para reforzar la fórmula nacionalista e interclasista que promovía el Estado. El anticomunismo penetró con facilidad en la sociedad también porque se presentaba como defensa de la fe religiosa, un tema que para los mexicanos era más importante que la propiedad y la libertad que, en cambio, era el corazón de la campaña anticomunista en otros países. El mensaje tuvo alcance nacional gracias a obispos y párrocos que lo difundieron por todo el país y entre todas las clases sociales. La elevación al cardenalato del arzobispo de Guadalajara, José Garibi Rivera, en diciembre de 1958 contribuyó al resurgimiento del fervor del pueblo católico. La participación de la Iglesia en la organización de acciones «defensivas» de la religión y de los valores nacionales, como distribución de propaganda, jornadas de oración, procesiones y misas multitudinarias significó también su plena reintegración a la vida pública.

Los temores de los anticomunistas se veían reforzados por el nuevo activismo de las izquierdas. La crisis guatemalteca de 1954 galvanizó a la desfalleciente coalición cardenista. El ex presidente Cárdenas anunció su solidaridad con «el gobierno y el pueblo de Guatemala». Estudiantes e intelectuales organizaron comités de apoyo y actos de repudio al intervencionismo de Estados Unidos. La causa del antiimperialismo empezó a cobrar fuerza como factor aglutinador de las izquierdas, y se formó una amplia corriente de opinión, una «nueva izquierda» cuyo principal referente de acción ya no era la Revolución mexicana.

LOS DILEMAS DEL DESARROLLO, 1957-1968

En 1957 dos acontecimientos, uno político y otro telúrico, vaticinaron el fin de la autocomplacencia en que vivía la sociedad mexicana. En mayo el ex presidente Cárdenas abandonó el silencio de «la esfinge de Jiquilpan» y criticó públicamente las «desviaciones de la reforma agraria», las «deformaciones del sindicalismo», y a los hombres que «desde posiciones oficiales» hacían «la contrarrevolución pacífica». Estas declaraciones de quien en febrero del año anterior había recibido en Moscú el Premio Stalin de la Paz, reanimaron las tensiones en el seno de la élite gobernante. También tuvieron efecto entre quienes compartían las críticas del ex presidente contra el charrismo sindical, la miseria en las ciudades, la pobreza y la desigualdad en el campo y la corrupción de muchos funcionarios.

En la madrugada del domingo 28 de julio de 1957, un violento sismo de 7 grados en la escala de Mercalli originado en Guerrero, sacudió durante dos minutos Chilpancingo, Acapulco y la ciudad de México, donde habitaban más de cuatro millones de personas. El Ángel de la Independencia que coronaba la capital de la República desde el Paseo de la Reforma, se vino abajo y quedó hecho añicos. También se desplomaron varios edificios de reciente construcción. Ante la catástrofe el gobierno se puso a la defensiva. La revista Tiempo, que bajo la dirección del escritor Martín Luis Guzmán era una suerte de portavoz oficial, apuntó que la ayuda que muchos espontáneos ofrecieron en la Cruz Roja «era innecesaria», porque «organismos tan importantes como el Departamento del D. F., la Sría. de Comunicaciones, el Ejército Nacional y Petróleos Mexicanos la [pueden] proporcionar sin límites». En la emergencia el gobierno temía que la gente saliera a las calles sin control y emprendiera acciones de consecuencias imprevisibles.

Su inquietud se materializó en unos meses. En febrero de 1958 la capital sufrió nuevos estremecimientos. Después de cuatro años de tregua, un grupo importante de ferrocarrileros bajo el liderazgo de Valentín Campa y Demetrio Vallejo, miembros del Partido Obrero-Campesino de México (POCM), una escisión del PCM, inició paros parciales y escalonados en la ciudad de México, Veracruz y Guadalajara, en demanda de un incremento salarial y en protesta contra la dirigencia sindical. Telegrafistas, petroleros y secciones del SNTE los apoyaron y hubo varios enfrentamientos con la policía en las calles de la capital. Los líderes Campa y Vallejo fueron encarcelados y permanecieron en prisión más de una década.

La inquietud también se manifestó en el campo. Al mismo tiempo que se desarrollaba la huelga ferrocarrilera, en Torreón un grupo de ejidatarios estuvo a punto de linchar al secretario de Recursos Hidráulicos; en marzo, la Unión General de Obreros y Campesinos de México reanimó la causa agrarista en una convención masiva en Los Mochis, y el ejército desalojó a miles de jornaleros que habían ocupado tierras en La Laguna y en el Valle del Yaqui.

Las movilizaciones se extendieron por el país como una amplia ola que reventó en 1968. Los grupos que protestaron fueron distintos, al igual que los motivos del descontento: obreros que se declaraban en huelga y reclamaban autonomía sindical; ejidatarios y agricultores que invadían tierras o tomaban oficinas gubernamentales para exigir créditos o mejores precios de garantía; estudiantes que secuestraban camiones y organizaban paros y marchas en repudio a reformas universitarias; comerciantes que dejaban de pagar impuestos; empresarios que no invertían o sacaban su dinero del país porque temían el avance de los comunistas; médicos y maestros que suspendían labores en demanda de mejores salarios. Los antagonismos también surgieron entre católicos y comunistas, entre simpatizantes de la Revolución cubana y sus adversarios. Aparecieron brotes guerrilleros en Morelos, Guerrero y Chihuahua.

Las movilizaciones se desarrollaron en el contexto de la Revolución cubana que sacudió el orden hemisférico de la posguerra. El triunfo de Fidel Castro y del Che Guevara en enero de 1959 tuvo el efecto de una descarga eléctrica en toda América Latina. La irrupción de estos carismáticos líderes reanimó el mito de la acción revolucionaria, y puso fin al monopolio mexicano sobre el modelo de la revolución exitosa. La experiencia cubana se erigió en un referente de comparación que ponía en entredicho los avances de México o sus pretensiones de independencia frente a Estados Unidos, y era motivo de inquietud y división. Al igual que en otros países de la región, se generalizó la idea de que era urgente poner fin a las condiciones de injusticia en que vivía la mayoría de la población. En los medios universitarios y políticos se discutía cuál era el mejor camino para cambiar esa situación: ¿reforma o revolución?

Las movilizaciones eran un reflejo de fracturas políticas que habían permanecido latentes primero, bajo el amplio manto del nacionalismo mestizo consagrado en la ideología oficial, y, segundo, al cobijo de instituciones nacionales como el PRI y la Iglesia, que imponían una apariencia de homogeneidad, reforzada por el centralismo que asfixiaba y desfiguraba los intereses y las especificidades locales. Nunca como entonces se creyó que todo México era la ciudad de México. Por último, la prosperidad creaba la ilusión de que la igualdad de oportunidades era una realidad que ofrecía un piso común a todos los mexicanos.

Las protestas exhibieron la irrelevancia de los partidos y de los comicios como mecanismos de solución de conflictos. Su impacto en el ámbito electoral y en el debate legislativo fue mínimo. Entre 1958 y 1970 la hegemonía electoral del PRI se mantuvo intacta. En las elecciones presidenciales de 1958, Adolfo López Mateos obtuvo 90% del voto, y en 1964 Gustavo Díaz Ordaz, 89%; en ambos casos sólo el PAN presentó candidato opositor. Además, el partido oficial controlaba la mayoría de los cargos de elección popular en congresos, gubernaturas y municipios. Acción Nacional era el único partido de oposición que tenía credibilidad, aunque en elecciones federales nunca obtuvo más de 12% del voto. En 1964 llevó a la Cámara 20 representantes, el mayor número de diputados panistas en la historia, gracias a la reforma electoral de 1963 que introdujo las diputaciones de partido; en todo el periodo conquistó 20 presidencias municipales. El PP en 1958 se convirtió en el Partido Popular Socialista (PPS), pero siguió siendo considerado como un adlátere del PRI, al igual que el PARM.

Las movilizaciones pusieron al descubierto la vigorosa tendencia asociativa de la sociedad que había sobrevivido al virtual monopolio del PRI sobre la representación, y forzaron el surgimiento a la lucha política de organizaciones de índole social. Por ejemplo, entre 1961 y 1962 asociaciones de ex alumnos de escuelas religiosas, los Rotarios y los Leones y organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia y el Movimiento Familiar Cristiano formaron un frente anticomunista que lanzó una amplia campaña de propaganda contra la Revolución cubana y en defensa de la religión. También alentó el rechazo a los libros de texto gratuitos que empezó a distribuir el gobierno en 1960. Esta movilización obligó al presidente López Mateos a moderar su simpatía por Cuba.

Una corriente de opinión encabezada por los empresarios y la Iglesia sostenía que la cercanía de la experiencia cubana era la causa primera de la inestabilidad política y se oponía a cualquier reforma; otros, pensaban que las transformaciones sociales exigían cambios políticos, pero enfatizaban la necesidad de reformar el modelo económico. Por último, la coalición cardenista minimizaba los cambios ocurridos y concentraba la mirada en la pobreza y la desigualdad que, en su opinión, eran producto del abandono de los caminos de la Revolución y proponían volver a las políticas populares de los años treinta.

En estas circunstancias de crisis internacional y división interna, la defensa del statu quo se convirtió en una preocupación para López Mateos y en una obsesión para Díaz Ordaz. No obstante, tenían pocas armas para defenderlo: las instituciones no estaban diseñadas para acoger la diversidad política que empezaba a cobrar forma, y tampoco había canales efectivos de comunicación entre el gobierno y los gobernados: los partidos políticos eran más instrumentos de la autoridad que de la sociedad, el Congreso era una casa sin ventanas y los medios transmitían información limitada, cuando no falsa. La multiplicación de los conflictos políticos era prueba de que los mecanismos de solución existentes, la cooptación priista o la intervención presidencial, eran obsoletos o insuficientes; en ausencia de ámbitos de negociación cada vez era más frecuente la intervención de la policía o, peor aún, del ejército.

Los acontecimientos de la década planteaban serios dilemas al gobierno: defender el statu quo sin más, podía agravar las tensiones; pero introducir reformas también podía tener consecuencias disruptivas. López Mateos y Díaz Ordaz impulsaron tímidas modificaciones institucionales. El primero amplió el intervencionismo estatal y reforzó la figura presidencial con una política internacional de prestigio; el segundo, intentó fortalecer la vía electoral. Estas propuestas fueron insuficientes ante la magnitud de los efectos desestabilizadores del cambio social.

El desarrollo estabilizador, 1958-1970

En 1958 las huelgas obreras y la incertidumbre que causaba la sucesión presidencial provocaron una fuga de capitales que ejerció fuertes presiones sobre el peso. Según Antonio Ortiz Mena, que en diciembre fue designado secretario de Hacienda por el presidente López Mateos, ese año el país fue «objeto de un importante intento de desestabilización».

En esas circunstancias y para responder a las crecientes dificultades del modelo económico, Ortiz Mena puso en marcha una política económica, que denominó «desarrollo estabilizador», que consistía en lograr la estabilidad de precios y del tipo de cambio, para estimular el ahorro y la inversión privada, nacional y extranjera. Los objetivos eran los mismos que en el pasado: avanzar en la industrialización e impulsar las industrias básicas, pero se pospusieron cambios que muchos consideraban urgentes en el régimen fiscal, en el aparato de protección comercial y en los subsidios que recibía la empresa privada vía precios y tarifas del sector público; esto es, no proponía soluciones a la escasez de recursos públicos y a la insuficiencia del mercado interno. En palabras de Ortiz Mena, la prioridad fue «generar un flujo de recursos financieros mundiales». Su permanencia al frente de la secretaría de Hacienda entre 1958 y 1970 garantizó la continuidad de la política económica.

Según Ortiz Mena, desde las primeras semanas del sexenio sus recomendaciones al presidente quedaron sujetas a consideraciones políticas; por ejemplo, cuando propuso devaluar la moneda para impulsar las exportaciones y fortalecer las finanzas públicas, López Mateos tomó «la decisión política» de no hacerlo porque «hubiera generado descontento y debilitado al gobierno». Según el entonces secretario de Hacienda, al menos hasta 1964, «la estabilidad macroeconómica se convirtió en un pilar no sólo de la política económica, sino también de la estrategia política y social del gobierno».

Entre 1961 y 1962 se registró una importante fuga de capitales y la inversión privada se contrajo como reacción a unas declaraciones del presidente López Mateos. El 1 de julio de 1960, en Guaymas, definió la orientación ideológica de su gobierno como «dentro de la Constitución, de extrema izquierda». Estas palabras y su negativa a romper relaciones con el régimen revolucionario cubano, como exigía Washington, provocaron nerviosismo entre los empresarios. A partir de entonces, el gobierno se sintió obligado a reiterar su respeto a la iniciativa privada, y su compromiso con la economía mixta. Sin embargo, la desconfianza había quedado instalada. Fue necesario recurrir al Fondo Monetario Internacional para obtener un financiamiento compensatorio y aplicar una política de gasto para contrarrestar la caída de la inversión privada.

La estabilidad política consistía en mantener la relación de cooperación con el sector privado nacional y extranjero, así como el apoyo de obreros y clases medias, y constreñir a las fuerzas políticas que el cambio económico había impulsado. La defensa del statu quo aumentó la capacidad de influencia de los empresarios y de los liderazgos sindicales. Así, en 1960 el gobierno diseñó un proyecto de reforma fiscal que ampliaba la base gravable, mismo que la Canacintra y la Concamin condenaron al fracaso. En alianza circunstancial con los sindicatos, se opusieron a la apertura comercial. Los empresarios también estuvieron detrás de la «mexicanización» que obligaba a los inversionistas extranjeros a asociarse con capital local, en una proporción de 49/51 por ciento.

López Mateos y Díaz Ordaz incrementaron la proporción del presupuesto público destinada a educación y salud; la inversión pública en fomento agropecuario disminuyó, pero la reducción fue compensada por créditos de la banca privada y por fondos de la Alianza para el Progreso, el programa de ayuda al desarrollo para América Latina que lanzó el presidente John F. Kennedy para frenar la influencia de la Revolución cubana.

Pese a las dificultades económicas, los dos gobiernos del periodo mantuvieron la política de construcción de infraestructura. En 1960 se anunció la adquisición por parte del Estado de la industria eléctrica; en 1963 se obtuvo la licencia de una empresa alemana para producir, en asociación con capital regiomontano, automóviles Borgward; entre 1967 y 1969 la participación estatal se extendió a siderurgia, cemento, vidrio, celulosa, aluminio y fertilizantes. Como ya se dijo, el gobierno de Díaz Ordaz también hizo importantes erogaciones para la construcción de instalaciones deportivas y edificios para la XIX Olimpiada.

Para financiar esta etapa de la industrialización el Estado recurrió a inversiones y créditos en el exterior que incrementaron el déficit y el endeudamiento públicos. Así, entre 1960 y 1968, la deuda externa aumentó de 813 a 2500 millones de dólares. Aun sin reformas, gracias a la prosperidad de la economía internacional, entre 1963 y 1971 la economía mexicana creció 7% anual; la inflación se mantuvo en 2.8%; aumentó el empleo, y el PIB per cápita se incrementó en más de 3% al año; el tipo de cambio se mantuvo constante en 12.50 pesos por dólar.