DEL DESASTRE A LA RECONSTRUCCIÓN REPUBLICANA, 1848-1876

ANDRÉS LIRA

ANNE STAPLES

El Colegio de México

INTRODUCCIÓN

Tres décadas abarca este capítulo, dos de guerras y revoluciones y una de difícil prueba para el orden constitucional en tiempos de paz. La primera va del fin de la guerra con Estados Unidos, en 1848, a la promulgación de la Constitución de 1857; la segunda se inicia con la guerra civil o de Reforma (1858-1861) que se prolonga en las luchas contra la intervención francesa y el Segundo Imperio, de 1862 a 1867; finalmente, la tercera va del triunfo republicano en 1867 al ascenso de Porfirio Díaz al poder en 1876, años en que advertimos alcances y limitaciones del régimen constitucional de 1857.

1848-1857

Fue una década de estancamiento demográfico, provocado por la guerra de 1846-1848 y por la epidemia de cólera de 1850. El país tenía alrededor de 8 200 000 habitantes; la mayor parte vivía en el medio rural, 13% en centros urbanos y menos de 10% en las ciudades capitales. Los caminos eran peligrosos por la presencia de bandidos. Sin embargo, en las ciudades surgían espacios de sociabilidad como las logias masónicas, sociedades literarias y musicales y agrupaciones políticas, más institutos estatales que competían con seminarios diocesanos y otras instituciones eclesiásticas que hasta entonces habían ejercido gran influencia en la enseñanza superior. Los egresados de ellas, fogueados en discusiones periodísticas y parlamentarias, definieron los «partidos» liberal y conservador de años posteriores.

Territorio y nación, 1848-1853

En 1847 «varios mexicanos» escribieron ensayos en los cuales trataron de explicar el fracaso militar y la indiferencia de los pueblos que vieron avanzar a los estadounidenses sobre la capital y los principales puertos y ciudades del país. La conclusión era desoladora: En México no hay ni ha podido haber eso que se llama espíritu nacional, porque no hay nación. Sin embargo, el análisis de los males enumerados —desigualdad y pobreza, atraso económico, falta de instituciones adecuadas e irresponsabilidad de las clases dominantes: ejército, clero y empleados públicos—, habla de un sentimiento nacional sacudido por la derrota que habría de reconocerse en el tratado entre México y Estados Unidos firmado el 2 de febrero y ratificado por el Congreso mexicano el 30 de junio de 1848, pese a la oposición de los gobiernos estatales, pero no había otra salida, se trataba de salvar lo que se podía a costa de más de la mitad del territorio, 2 400 000 km2.

La indemnización concedida en el tratado fue absorbida por la deuda nacional. De la externa sacaron mejor provecho los británicos; los estadounidenses lograron imponer condiciones, y los franceses, españoles y otros extranjeros con reclamaciones (algunas fraudulentas, pues era práctica socorrida convertir créditos internos en deuda externa para lograr protección diplomática) negociaron en situaciones enojosas con sucesivos gobiernos asediados por las urgencias del ejército y de sus empleados.

El desprestigio de la autoridad correspondía a la desorganización social. La sucesión de los gobiernos lo demuestra. Manuel de la Peña y Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia, se hizo cargo del Ejecutivo de enero a junio de 1848 y logró reunir al Congreso en Querétaro para la firma y ratificación del tratado, sorteando muchas oposiciones. El 13 de junio dejó la presidencia al general José Joaquín Herrera, quien la entregó en enero de 1851 al general Mariano Arista, elegido para un periodo que debía concluir a principios de 1854, pero terminó mal un año antes debido a la imposibilidad de gobernar bajo un sistema en que el Ejecutivo, responsable del orden público en un país plagado de conflictos, se veía limitado por la deplorable situación hacendaria y por las exigencias de un Congreso que le negaba las facultades que requería. Por ello, a los «conservadores», de quienes se hablaba ya en 1850, les resultaba obvio que la culpa era de los «liberales», partidarios del sistema federal, destructor de la unidad nacional. En un editorial de El Universal, Lucas Alamán, indiscutido líder conservador, asumía el calificativo con orgullo. «Nosotros —decía— nos llamamos conservadores, ¿sabéis por qué? Porque queremos primero conservar la vida que queda a esta sociedad que vosotros habéis herido de muerte […] Despojasteis a la patria de su nacionalidad, de sus virtudes, de sus riquezas, de su valor, de su fuerza, de sus esperanzas […] Nosotros queremos devolvérselo todo, por eso nos llamamos conservadores».

Si en la palestra política había encono, en la esfera cotidiana la demanda era simple: tranquilidad, sin hacer mucho caso del signo ideológico. Este deseo de paz se desvanecía antes los levantamientos indígenas que se agravaron después de la guerra. En Yucatán, el de los mayas, conocido como la «guerra de castas», obligó a la población blanca a refugiarse en las ciudades del norte de la península. En la Sierra Gorda, confluencia de los estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, se propagó un movimiento que exigía tierras y justicia, y que repercutió en otros lugares como Tlaxcala y Puebla, e incluso en los pueblos aledaños a la capital de la República, que se oponían a lo dispuesto por las autoridades municipales ladinas o criollas. En la Huasteca y en el Istmo de Tehuantepec hubo levantamientos; en Michoacán, el reclamo frente al abuso en el cobro de derechos y obvenciones parroquiales fue materia de disputa entre pueblos y autoridades eclesiásticas y entre éstas y las autoridades civiles. Todo hacía temer una conflagración mayor alentada por agitadores de pueblos mal avenidos con el principio de propiedad individual como sustento de una economía política basada en el mercado.

Tampoco estaba tranquilo el norte del país. Las tribus «bárbaras» de Estados Unidos penetraban cada vez con más frecuencia en territorio mexicano. «Mangas de comanches» llegaron a verse en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco. En vano el gobierno mexicano reclamaba el cumplimiento de lo pactado en el tratado de 1848, cuya cláusula XI comprometía al gobierno estadounidense a impedir el paso de «salvajes» y a reparar los daños causados por éstos. La cláusula resultó letra muerta debido a la presión de colonos y mineros que se encaminaban hacia los ricos yacimientos auríferos de la Alta California, descubiertos al fin de la guerra con México. La «fiebre del oro» provocó migraciones incontenibles, incluso de algunos mexicanos, cuyos ranchos y propiedades abandonados quedaron más expuestos a los ataques de los indígenas.

No fueron sólo los «bárbaros» los que afectaron los estados fronterizos. Filibusteros acogidos como colonos y encabezados por el conde Gastón Rousset de Boulbon asediaron Sonora y Baja California en 1852. El francés pretendía crear un reino independiente; fracasó en 1853 y fue ejecutado en 1854. Hubo intentos semejantes y no faltó quien propusiera la creación de una «república independiente de la Sierra Madre» en Tamaulipas, para aprovechar el comercio fronterizo que ya reflejaba el expansionismo estadounidense.

En esa situación Mariano Arista veía crecer las dificultades que habían enfrentado sus predecesores en la presidencia, a la que el Congreso negaba facultades. Herrera había intentado reducir el gasto público disminuyendo el tamaño del ejército de 30 a 15 000 hombres. Arista, a su vez, dispuso medidas disciplinarias que produjeron descontento e hicieron más evidente la debilidad del gobierno. En lo económico, había que acudir a préstamos usurarios. Los agiotistas hacían su agosto proporcionando una mínima cantidad en dinero (a veces menos de 10% de la suma pactada) y el resto en títulos de la deuda adquiridos a precios irrisorios y entregados al gobierno en su valor nominal. No había manera de controlar las aduanas por donde salía la plata mexicana y entraban géneros extranjeros de contrabando. La crisis se agudizó a mediados de 1852, cuando un militar de Guadalajara se levantó con el Plan del Hospicio. Arista solicitó al Congreso facultades extraordinarias para someter a los sublevados y como le fueron negadas, renunció el 5 de enero de 1853, lamentándose de que entre nosotros los males sociales son orgánicos; todo parece contrapuesto y heterogéneo, como las razas que pueblan nuestro territorio; y en la obstinada lucha que mantienen el progreso y el retroceso del país, los poderes no pueden tener asiento sólido, y parece que nos amaga un estado perpetuo de anarquía.

Juan Bautista Ceballos se hizo cargo del gobierno, disolvió el Congreso y nombró al general Manuel Robles Pezuela para combatir a los rebeldes. Con ellos se encontró en Arroyozarco y el 4 de febrero firmó los convenios en los que, poniendo la vista en Antonio López de Santa Anna, se propuso una dictadura encargada de imponer el orden y de convocar a un congreso constituyente. Poco después, una junta integrada por un representante de cada estado y uno por cada clase (clero secular, ejército y magistrados, propietarios, mineros, comerciantes e industriales) eligió a Santa Anna como presidente de la República investido de poderes omnímodos en lo ejecutivo y en lo legislativo.

La dictadura de Santa Anna (1853-1855)

El plan de gobierno dictatorial lo había propuesto Lucas Alamán en su Historia de Méjico, a fines de 1852, inspirado en la centralización política y administrativa de la Francia de Luis Napoleón Bonaparte. Alamán tenía reparos en algunos puntos de tan acabado modelo y, sobre todo, desconfiaba del caudillo veracruzano, a quien había visto actuar desde 1822, pero era la única figura capaz de entenderse con el ejército y de entrar en relación con el clero, comerciantes y agiotistas. En 1853 Alamán le escribió una carta en la que resumía el programa conservador: contar con el clero y con la clase propietaria, «parte abreviada de la nación» interesada en el orden y bienestar del país; afirmación exclusiva de la religión católica, único lazo de unión de los mexicanos; desechar principios que habían traído la división, consecuentemente, nada de Federación ni de elecciones, así fueran las de los ayuntamientos. Excluía Congreso y cuerpos representativos; el orden político dependía del Poder Ejecutivo organizado en cinco secretarías y un Consejo de Estado. Por lo que hace al gobierno interior del país, se declaraban en receso las legislaturas de los estados y toda autoridad con funciones legislativas. Se restauraba asimismo el orden territorial de los estados, reincorporándoles ciudades y distritos que se les hubieran separado, con excepción de Aguascalientes, sustraído de Zacatecas en 1835, en momentos —cabe recordar— de conflicto del estado con el gobierno central.

La desconfianza era grande, dados los defectos del caudillo, quien sólo podía ser controlado por los secretarios de Estado bajo la dirección de Alamán desde Relaciones, pero éste murió poco después, el 2 de junio de 1853. Le sucedió otro conservador, Manuel Díez de Bonilla, hombre de cualidades pero sin su autoridad, que tuvo que enfrentar, entre otros problemas, las pretensiones expansionistas del presidente estadounidense Franklin Pierce y de su activo secretario de Estado, William Morny, quienes respaldaban al gobernador de Nuevo México, empeñado en adueñarse de tierras al sur de la frontera fijada en el tratado de 1848. Los estadounidenses despojaban a los pobladores originarios y se adueñaban de sus tierras; así ocuparon y exigieron la venta de La Mesilla, que se consumó a fines de 1853. En México se le consideró un acto de lesa nación, pero vista a la luz de las pretensiones del gobierno norteamericano, resultó un mal menor del que pudo haberse dado en aquellos tiempos de debilidad y vacío diplomático.

La muerte de Alamán dejó al caudillo sin la orientación y control indispensables, pero es difícil imaginar que Alamán, aun con su experiencia y ascendiente, hubiera podido meter en cintura al temperamental y voluntarioso presidente y, sobre todo, hacer frente a un país en el que grupos y personajes desplazados exigían participación en la vida política de aquel régimen excluyente.

Teodosio Lares, secretario de Justicia, inauguró el régimen santanista en 1853 expidiendo un decreto para el uso de la libertad de imprenta, por el cual se obligaba a los impresores a registrarse y a dar fianza para publicar folletos, periódicos y hojas sueltas. La crítica al gobierno se consideraba acto subversivo y sedicioso, e inmoral la reproducción de «máximas y doctrinas contrarias a la tranquilidad pública». Algunos periódicos, como El Monitor Republicano, suspendieron su publicación, otros desaparecieron. El Siglo XIX limitó sus contenidos a asuntos ajenos a la política, ocupándose de temas literarios y de historias de países lejanos, en los que, con vista atenta, los lectores podían ver referencias irónicas a su presente. Por lo demás, hasta el simple desacuerdo tácito, como la no aceptación de invitaciones y distinciones, se castigaron con prisión y destierro.

Sin embargo, en el régimen autoritario es posible apreciar la parte racional y modernizante que inspiraba el proyecto conservador de Alamán, de Lares y de otros personajes, sometidos, muy a su pesar, al protagonismo de «Su Alteza Serenísima». Había proyectos bien estructurados, como la Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo, basada en la legislación francesa, y el Código de Comercio de 1854 de inspiración semejante, por el cual se modificaban añejas costumbres y fueros mercantiles, ofreciendo seguridad y orden a los tratos comerciales, y algo bien importante, el control del contrabando. Como estas leyes, podríamos citar otras que dan cuenta del cuidado con el que se vieron cuestiones relativas a la modernización y disciplina del ejército, las fiscales, así como las educativas. La cabeza rectora de esa abundante y bien tramada legislación fue Teodosio Lares, quien no pudo evitar dictados surgidos del capricho del caudillo y de compromisos impostergables, como ascensos militares otorgados para evitar levantamientos.

La revolución de Ayutla y el nuevo orden liberal, 1854-1857

El plan que se firmó en Ayutla el 1 de marzo de 1854 obedeció a un levantamiento de militares inconformes con medidas del gobierno central que afectaban la autonomía fiscal y sus intereses personales. El movimiento alcanzó las dimensiones de revolución y agrupó a personajes que se identificaron como «liberales».

En el Plan de Ayutla se hablaba de los daños causados por la dictadura al enajenar La Mesilla, se destituía al dictador y a sus funcionarios y se exigía la restauración de las instituciones republicanas. Un consejo de representantes de los estados y territorios nombraría al presidente interino investido de amplias facultades para atender la seguridad e independencia de la nación y para elaborar un estatuto provisional que regiría hasta que se promulgara la constitución aprobada por el congreso extraordinario. Por lo pronto, se abolieron los pasaportes, el impuesto de capitación, levas y demás cargas, y se restablecieron los aranceles y el sistema aduanal. El 11 de marzo el plan fue reformado en Acapulco, y se invitó a Ignacio Comonfort para que encabezara el movimiento. Éste aceptó y propuso combatir las tendencias y afectaciones monárquicas del régimen dictatorial, por considerarlas contrarias al carácter nacional y exigió facultades para reformar la administración pública.

Comonfort, nacido en Puebla en 1812 de una familia de comerciantes, era bien conocido y tenía trato con la gente de lugares clave en la comunicación del Altiplano y la costa del sur. Afiliado a la logia masónica y a la milicia de su estado, se había iniciado en la política y administraba la aduana de Tlapa cuando este distrito pertenecía a Puebla. En 1849, al crearse el estado de Guerrero bajo los auspicios del general Juan Álvarez, el distrito pasó a formar parte del nuevo estado, junto con los del sur del Estado de México y parte de los de Michoacán. Comonfort colaboró activamente con el general Álvarez en el combate a los desórdenes de la región. En 1853, cuando se restituyó el orden territorial de 1835, el gobernador Álvarez mantuvo la paz hasta el momento en que se afectó la autonomía de su jurisdicción. Pero cuando se le retiró la calidad de «puerto de depósito» a Acapulco, fuente de ingresos por el comercio legal e ilegal creciente (es decir, que se podían recibir y almacenar géneros sin cobrar derechos hasta por un año, mientras no salieran de ahí) y cuando encargados y empleados del puerto y de otras aduanas protegidos de Álvarez empezaron a ser removidos y sometidos a proceso, éste finalmente tomó las armas y encabezó la acción militar en los lugares que mejor conocía: Guerrero, Oaxaca y el sur del Estado de México. Mientras, Comonfort se desplazó por Michoacán, Colima y Jalisco, donde entró en contacto con jefes y grupos que sufrían agresiones parecidas a las que hemos descrito. Así logró la adhesión de Gordiano Guzmán, en Jalisco, y de Santiago Vidaurri, cacique de Nuevo León y Coahuila. Con sus recursos, los rebeldes pudieron negociar en el extranjero. Diego Álvarez, hijo del cacique del sur, fue a Nueva York para hacerse de un buque y de armas; Comonfort, a San Francisco y Nueva York donde logró contratar un préstamo de 400 000 pesos, ofreciendo como garantía derechos de la aduana de Acapulco y promesas de concesiones mineras.

En diversas zonas del país se multiplicaron los levantamientos y protestas. Pueblos despojados de sus bienes y de su representación exigieron ser escuchados, pero el remedio era tardío. En vano se trató de poner freno a esos movimientos creando tribunales para atender reclamaciones de tierras; tampoco tuvo mayor efecto el reconocimiento de ayuntamientos y de concejos municipales abolidos en 1853. Esto ocurría a fines de 1854 y en los primeros meses de 1855 cuando la revolución de Ayutla era incontenible. Menos efectivas aún, pese a la retórica de la prensa gobiernista, fueron las dos campañas que el propio Santa Anna organizó para combatir al enemigo en el sur, de donde regresó derrotado, pues no pudo con las guerrillas que lo dejaban penetrar en lugares que no podía dominar y de los que tenía que salir cuanto antes; le fallaron también el soborno y la cooptación, que rechazaron jefes encabezados por Comonfort en Acapulco. Algún éxito tuvo la difusión del temor ante Álvarez y sus tropas, a quienes los propietarios veían como una amenaza. Incluso algunos liberales partidarios del movimiento decían que lo peor que podía pasar era que el gobierno quedara en manos de Álvarez, pero lo cierto es que la revolución de Ayutla unió a liberales notables de varias generaciones que habían sufrido persecución por sus ideales políticos. Quienes como Guillermo Prieto se vieron desterrados de la ciudad de México se relacionaron con personajes de otros lugares. Fuera del país, la expatriación obligada rindió frutos. Cuando Eligio Romero, hombre cercano al general Álvarez, tuvo que refugiarse en Nueva Orleans, entró en relación con Benito Juárez, ex gobernador de Oaxaca y director del Instituto de Ciencias y Artes de su estado; con Melchor Ocampo, quien fuera senador y gobernador de Michoacán; con Ponciano Arriaga, de San Luis Potosí; con el veracruzano José María Mata, en fin, con hombres que se sumarían a la revolución y desempeñarían cargos importantes.

Santa Anna abandonó la ciudad de México el 9 de agosto de 1855. Comonfort logró la adhesión de Manuel Doblado, de Guanajuato, y de Antonio Haro y Tamariz, de Puebla, para evitar que la revolución se disgregara en grupos rivales. En la capital consiguió imponer el orden haciendo que los militares santanistas se declararan a favor de la revolución triunfante, pero su contribución más importante a favor de la unidad fue convencer a quienes se inclinaban por él, debido a su talante conciliador, a que reconocieran al general Álvarez como jefe. El 4 de octubre Álvarez fue nombrado presidente interino en Cuernavaca, donde nombró secretario de Relaciones a Melchor Ocampo, de Justicia a Benito Juárez, de Gobernación a Ponciano Arriaga y de Guerra a Comonfort. El desacuerdo entre el radical Ocampo y el moderado Comonfort era evidente. También lo era la preferencia que éste merecía como jefe militar, por lo que en octubre de 1855 Ocampo renunció después de convocar al Congreso Extraordinario Constituyente. En la convocatoria se aseguraba la representación de todos los estados y territorios, incluso de los que no tenían los habitantes requeridos para elegir diputados. Comonfort fue nombrado presidente sustituto por Juan Álvarez el 12 de diciembre de 1855, cuando éste abandonó la capital. El Congreso se instaló en la ciudad de México en 1856 y culminó su labor un año después, el 5 de febrero de 1857, cuando aprobó la Constitución que entró en vigor el 16 de septiembre. Para entonces se habían dado pasos importantes en la instauración del nuevo orden liberal.

Álvarez promulgó el 23 de noviembre de 1855 la Ley sobre la Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, obra del secretario Benito Juárez, cuya experiencia en el foro y en diversos ramos de la administración le hizo ver la necesidad de asegurar las facultades de la autoridad federal en la solución de conflictos legales. La Ley Juárez, como se la conoce, se destaca por la abolición de los fueros eclesiástico y militar en materia civil y penal; sólo en lo referente al ejercicio del ministerio eclesiástico y a la disciplina militar los miembros de esas corporaciones quedaban sujetos a sus propios tribunales. Por otra parte, la Ley Juárez abolió los tribunales de comercio (compuestos por comerciantes y asesores letrados), al ordenar que los asuntos deberían llevarse a los tribunales del fuero común, donde se resolverían de acuerdo con las disposiciones del derecho comercial. Es decir, sin desconocer la naturaleza y exigencias propias de la materia mercantil, la puso bajo el conocimiento de la justicia ordinaria, sustrayéndola de los cuerpos gremiales de comerciantes.

Como afirmación de la autoridad estatal frente a las corporaciones, la abolición de los fueros tuvo gran importancia. Pero debe reconocerse otro tema central, la determinación propia de la justicia federal de establecer los tribunales de distrito, los de circuito —cuya jurisdicción comprendía determinados distritos— y la Suprema Corte de la Nación que, como máximo tribunal, comprendía a los anteriores. Además, era necesario respetar la autoridad jurisdiccional de los estados y territorios, evitando que los tribunales federales conocieran de las cuestiones del fuero común civil y criminal, como ocurría en el distrito de México, donde la Suprema Corte era el tribunal superior de la entidad. Consecuentemente la Ley Juárez organizó el Tribunal Superior del Distrito, instancia propia equiparable a la de los estados.

La Ley Juárez implicaba todo un proyecto político. Tuvo una repercusión inmediata, no por lo que se refiere a la organización general, sino por los intereses que afectó en el ámbito eclesiástico. Hubo levantamientos al grito de «Religión y fueros», uno en Tolimán, en la Sierra Gorda, encabezado por Tomás Mejía, y otro, de mayores consecuencias, iniciado por el cura de Zacapoaxtla en diciembre de 1855. Esta rebelión se propagó a pueblos de Tlaxcala, Veracruz y Puebla en los primeros meses de 1856 y llegó a adueñarse de la capital de este último estado, cuando cobraba aire de guerra civil. La encabezó Antonio Haro y Tamariz, poblano, y la enfrentaron el presidente Comonfort y el secretario de Gobernación, José María Lafragua, poblanos también, quienes tuvieron que combatirla recurriendo a levas entre la población pobre y a exacciones y préstamos forzosos que se impusieron a la Iglesia. El 22 de marzo, al cabo de meses de guerra desastrosa y destrucción, la ciudad de Puebla fue tomada por las tropas del gobierno dirigidas por Comonfort. Se impuso una sanción al clero poblano para indemnizar a las familias de los combatientes y sus bienes fueron intervenidos. En vano protestó el obispo Pelagio Antonio Labastida y Dávalos. Este hecho fue el preludio a la nacionalización de los bienes del clero dispuesta por Juárez en 1859.

El gobierno liberal tenía que vérselas con la sociedad que rechazaba las reformas y también con el Congreso Constituyente, partidario de reformas radicales y encargado de revisar los actos del Ejecutivo. Así, tras la dura prueba de Puebla, el Ejecutivo revolucionario asumió las facultades legislativas que le confería el Plan de Ayutla y expidió el 16 de mayo el Estatuto Orgánico Provisional que debía regir hasta la promulgación de la Constitución. Ahí se advierten los problemas y contradicciones del momento: la necesidad de afirmar la autoridad del Ejecutivo en la sociedad y frente a los poderes legalmente establecidos y, al mismo tiempo, el respeto a las garantías individuales de libertad, propiedad, seguridad e igualdad.

Al mes siguiente, en junio de 1856, se dio a conocer en el Congreso el proyecto de constitución elaborado por la comisión que presidía Ponciano Arriaga. Era lo opuesto al Estatuto. El Ejecutivo quedaba a merced de un congreso unicameral, dominado por los liberales radicales quienes, pese a ser minoría frente a los moderados, imponían sus iniciativas al Congreso y obligaban al Ejecutivo a asumir su proyecto reformista. Así ocurrió con la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de la República, del 25 de junio, elaborada por el secretario de Hacienda Miguel Lerdo de Tejada, que recogía el viejo propósito de desvincular la propiedad raíz para poner en el mercado bienes de las corporaciones civiles y eclesiásticas que, por su «duración y propósitos indefinidos», impedían que activos empresarios y simples particulares participaran en el comercio y el aprovechamiento de la principal fuente de riqueza, la tierra. Había que poner en circulación los bienes de «manos muertas», creando el mayor número de propietarios individuales, con la menor alteración posible de intereses y derechos de los habitantes.

De acuerdo con el artículo 25, ninguna corporación civil o eclesiástica tendría capacidad para adquirir o administrar bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución, fueran conventos, casas episcopales, colegios, hospitales, casas de corrección, así como mercados, ejidos o demás terrenos de uso público. Para evitar la especulación y el abuso, de los que había lamentables ejemplos en desamortizaciones anteriores, en la adjudicación de los bienes tendrían preferencia los arrendatarios y ocupantes legalmente reconocidos. Sólo por renuncia o falta de ejercicio de esa preferencia, los bienes se pondrían a la venta en pública subasta. El precio se calculaba considerando que la renta o censo anual equivalía a 6% del valor del bien (dicho porcentaje era el máximo interés permitido por la Iglesia). Con tan claras reglas, todos ganarían: las corporaciones recibirían un capital garantizado como crédito a su favor, cuyos réditos se destinarían a los fines a los que cumplían hasta ese momento las rentas o censos de los bienes raíces. El erario público resultaba beneficiado, pues las operaciones de adjudicación y venta causaban derecho de alcabala de 5 por ciento.

Tan conciliadoras disposiciones no tuvieron el efecto deseado. Sólo de aquellos bienes que estaban en arrendamiento y de estimaciones debidamente documentadas, que eran por lo general los de la Iglesia y los de otras corporaciones bien administradas, pudo calcularse el precio. Los de infinidad de pueblos en todo el país no habían sido objeto de trato formal, por lo que se improvisaron estimaciones al realizar las adjudicaciones, mismas que se hicieron de prisa afectando derechos y creando inquietud. Prueba de ello fueron los levantamientos de los pueblos en distintos estados, en los que el gobierno vio la mano de los clérigos y sobre lo cual expidió un decreto llamando a las autoridades eclesiásticas a mantenerse dentro de la ley. Las quejas dieron lugar a disposiciones aclaratorias sobre preferencia de adjudicatarios, sobre el curso de las subastas, sobre irregularidades y abusos y sobre la exención del derecho de alcabala en la adquisición de terrenos cuyo precio fuera inferior a 200 pesos, medida encaminada a facilitar el reparto entre los vecinos que tenían la posesión de esas tierras.

Nada pudo evitar la concurrencia de especuladores, que se adjudicaron propiedades ya arrendadas u otras en las que lograron hacer a un lado a los derechohabientes. El malestar de pueblos, que veían afectada su organización tradicional, y el de los «grandes intereses», inconformes con los resultados de diversas transacciones, crearon un ambiente nada favorable a la desamortización, por lo que el secretario de Hacienda, empeñado en llevarla a cabo, se apresuró a realizar el mayor número de operaciones para afianzar intereses creados, haciéndolo constar en la Memoria de Hacienda de 1856. En ella dio cuenta de un sinnúmero de operaciones por un valor de más de 23 millones de pesos, de las que habían resultado más de 9000 propietarios individuales y un beneficio fiscal de 675 000 pesos (poco más de una cuarta parte en efectivo y el resto en títulos de la deuda pública).

Ese recuento de operaciones, por cuestionable que parezca, da idea de la ubicación de las corporaciones más ricas, comenzando por las del distrito de México, siguiendo por las de Puebla, Veracruz y Guanajuato, así como de la extensión y gama social que abarcó el primer gran impacto desamortizador. Salvo Baja California y Sonora, todos los demás estados y territorios se mencionan en ella, y de los bienes urbanos y rurales de más alto precio se llega a lotes de tierras de comunidades, cofradías y otras organizaciones de pueblos de indios y ayuntamientos diversos. En este caso, muchas operaciones sobre terrenos de los pueblos y cofradías, deben considerarse como una alteración de organizaciones ancestrales dispuestas a ofrecer resistencia legal o por las vías de hecho, llegado el momento de la guerra civil. El cambio se reflejó en el medio urbano, donde la desamortización de bienes de las corporaciones permitió la expansión hacia tierras y edificios de comunidades que ceñían el casco de las ciudades. Caso notable fue el de la capital de la República, rodeada por los barrios y pueblos de las parcialidades de San Juan Tenochtitlan y Santiago Tlatelolco, cuyas tierras fueron siendo enajenadas a partir de 1856. La situación se hizo más evidente con la nacionalización de los bienes del clero en 1859, lo que llevó a la apertura de calles y espacios públicos, al demolerse los edificios eclesiásticos.

El gobierno tuvo que hacerse cargo de los problemas que suscitaba el Congreso a medida que se avanzaba en la discusión del proyecto de constitución, a la que estaban atentos los diversos actores sociales. La libertad de cultos, propuesta en términos conciliadores en el artículo 15 del proyecto, fue materia de los más apasionados discursos y publicaciones; finalmente se excluyó toda referencia al culto religioso en el texto constitucional, con lo cual se dio por sentada la libertad, al no haber limitación expresa. Por lo que toca a la propiedad, hubo también inquietud, pues si bien se declaró la inviolabilidad de la individual, como algunos diputados propusieron límites a la extensión de la propiedad rural y medidas en favor de los pueblos, se levantaron protestas contra lo que se consideró una maniobra socialista. Hubo avances notables en materia de derechos individuales, consagrados como garantías en los primeros 28 artículos y protegidos por el juicio de amparo, en el que se prevenían, además, medios para resolver conflictos entre las autoridades estatales y federales.

El Ejecutivo quedó en situación desfavorable frente al Legislativo unicameral, constituido por diputados elegidos uno por cada 30 000 habitantes, con amplias facultades y en condiciones de actuar ininterrumpidamente, gracias a una comisión permanente. Esto refleja la proverbial desconfianza ante el Ejecutivo, agravada por las circunstancias en que se discutió la constitución, ya que el Congreso, además de constituyente, era revisor de los actos de la dictadura de Santa Anna. El 27 de enero de 1857 entró en vigor la ley del registro civil y el 30, la relativa al establecimiento y uso de cementerios. El 11 de abril se promulgó la ley de derechos y obvenciones parroquiales, un ordenamiento respetuoso de los principios y disposiciones arancelarias vigentes en la Iglesia mexicana. Esas medidas nos parecen ahora moderadas; en aquellos momentos causaron alarma entre las autoridades eclesiásticas y la sociedad.

El ambiente en el que se publicaron esas disposiciones era tenso. Las autoridades eclesiásticas habían condenado la desamortización calificándola como un ataque a la religión. La situación empeoró cuando en marzo de 1857 se exigió a los funcionarios públicos y a quienes participaran en actos que requirieran reconocimiento oficial, jurar la Constitución del 5 de febrero. El arzobispo de México, Lázaro de la Garza, declaró fuera de la Iglesia a quienes lo hicieran y se negó la absolución a quienes, habiéndolo hecho bajo reserva —caso muy común— no abjuraran públicamente.

Todo esto empeoró el ya de por sí difícil ambiente internacional. El papa Pío IX había condenado abiertamente las reformas y el orden liberal. España reclamaba ahora los asesinatos de varios españoles, perpetrados en 1856 en las haciendas de Chiconcuac y San Vicente, por quienes se decía que eran seguidores de Juan Álvarez. Comonfort envió a Madrid a su representante José María Lafragua, quien no fue recibido oficialmente. En el país eran manifiestas las señales de disgusto entre colaboradores cercanos al Presidente, quienes veían la precipitación con la que se imponían medidas que, por deseables que fueran, debían aplazarse. El gobierno, por su parte, dio señales de debilidad e indecisión al suspender algunas medidas, como la intervención de los bienes de la Iglesia en Puebla. Había llegado el momento para la reacción.

El relevo de una generación

Para finales de la década de los cincuenta, desde los años de la guerra con Estados Unidos hasta la Constitución de 1857, la muerte se había llevado a la última generación de novohispanos nacida antes de la Independencia. Lucas Alamán, Juan Rodríguez Puebla, Manuel de la Peña y Peña y Carlos María Bustamante, entre otros, fallecieron. Tocaba ahora gobernar, dirigir, inspirar o desgraciar a la República a los concebidos con el siglo, quienes se habían educado en colegios, institutos y seminarios mexicanos, fuera del dominio de la madre patria. La formación de todos ellos distaba de la de sus padres y abuelos, educados en el respeto a la monarquía. En otro sentido, su educación fue muy parecida, ya que el peso de la Iglesia, como poseedora única de la Verdad y del camino a la salvación, apenas estaba en duda. Las formas exteriores y las modas se habían modificado a lo largo de los primeros cincuenta años del siglo. A pesar del susto creado por la Revolución francesa, los escritores, médicos, modistas y cocineros galos gozaron de la admiración de los ilustrados en México, a tal grado que los descubrimientos franceses vinieron a modernizar la medicina y se invitó a inmigrantes franceses a intentar domiciliarse en las tórridas costas de Veracruz.

Por otro lado, los valores íntimos, las relaciones familiares, el lugar de la mujer y de los niños en la familia, la estratificación social y racial y las divisiones entre jornaleros rústicos y literatos cultos o entre ricos y pobres apenas sufrieron algún cambio. El aprendizaje de la doctrina cristiana en el catecismo del padre Jerónimo Ripalda era común a todos los niños que hablaban español; en 1853 se volvió materia obligatoria en las escuelas del Distrito Federal y los territorios, indicio del creciente miedo a la influencia protestante.

Sobre todo en las ciudades se habían multiplicado las escuelas de primeras letras, sujetas al Ayuntamiento correspondiente, que extendía la licencia al maestro (con la aprobación del párroco, que certificaba los conocimientos de doctrina), conseguía los fondos para su sueldo, arrendaba algún edificio para la escuela (prácticamente no se había construido ninguna ex profeso), premiaba a los mejores alumnos y multaba o arrestaba a los padres de familia que no enviaban a sus hijos a la escuela.

Los jesuitas fueron readmitidos por Santa Anna en su último periodo en el poder. Reabrieron colegios e intentaron, sin mucho éxito, recuperar algunos bienes expropiados por el gobierno virreinal en 1767. Retomaron su antigua labor educativa que conservaría una gran continuidad hasta la fecha, a pesar de la expulsión decretada por Sebastián Lerdo de Tejada en 1874 a los jesuitas extranjeros. Fueron, junto con las Hermanas de la Caridad, admitidas en 1843, punta de lanza de los religiosos extranjeros y nacionales dedicados a la enseñanza. Entre 1848 y 1857 se vivieron la reorganización del Colegio de San Gregorio, que intentó dedicarse, como antaño, exclusivamente a la educación de indígenas; el mejoramiento de San Ildefonso, del Colegio de Minería y de la Academia de San Carlos, todos en la ciudad de México; la reapertura del Colegio de San Nicolás, convertida en Universidad de San Nicolás de Michoacán (gracias al esfuerzo del gobernador Melchor Ocampo); el fortalecimiento de los distintos institutos literarios, y la proliferación de academias comerciales y colegios regenteados por extranjeros, sobre todo franceses. El liberalismo llegó a su punto culminante en el mundo educativo con el artículo tercero de la Constitución de 1857, cuyas cuatro palabras fueron: la enseñanza es libre. Libre de reglamentos gremiales, de requisitos para enseñar, de planes de estudio obligatorio de religión. Favoreció a las corrientes innovadoras y escandalizó a los proponentes de una educación que siempre tuviera, por base, los valores religiosos. Se perdió el consenso en cuanto al sentido de la educación, lo que condujo, entre otros factores, a una escisión tan dramática que se tuvo que dirimir en el campo de batalla.

Los hombres que tuvieron en sus manos las riendas del poder a partir de mediados de siglo, fueron en su gran mayoría blancos, citadinos y con suficientes recursos para mantener una apariencia de decencia. El más pobre, posiblemente, fue el huérfano Juárez, una excepción a la regla tanto por su ascendencia zapoteca como por el desamparo de su niñez. Pero hasta Juárez, que llegó del campo sin hablar castellano, pudo beneficiarse de una educación liberal en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca.

Los institutos fueron, tal vez, la novedad educativa del siglo. Fundados en las capitales de los estados, atendían a una clientela deseosa de ingresar a la abogacía y a la política o al mundo de las letras y dar rienda suelta a las inspiraciones románticas tan en boga. Estos establecimientos, con tintes de la Revolución francesa y de modernidad, diferían de los antiguos colegios de los jesuitas o de las órdenes religiosas en que promovían un ambiente más secular (sin olvidar por completo los ritos religiosos exigidos por las familias, sobre todo las madres de los alumnos); las clases se daban en español y no en latín; por lo general no eran internados, de modo que no imponían una disciplina monacal a los alumnos; los maestros fueron, en ocasiones, de corrientes políticas radicales; intentaban conseguir textos modernos, sin tantos escrúpulos por la ortodoxia; en fin, ofrecían una modalidad de estudios más moderna, sin tantos resabios virreinales. De reciente creación, no estaban atados a tradiciones, usos y costumbres. Por ejemplo, los alumnos no llevaban traje talar. Y sin embargo, no podían salir del contexto de una cultura católica. Al comparar la actuación política de los egresados de los institutos con los de los seminarios diocesanos, cuya orientación era netamente clerical, no advertimos una diferencia ideológica clara entre ellos.

Desde la fundación de los seminarios (también llamados tridentinos, por haber sido ordenado su establecimiento en el Concilio de Trento), los jóvenes, con o sin vocación sacerdotal, habían encontrado en sus aulas la educación superior que faltaba, salvo en algunos colegios de los jesuitas y después de su expulsión en 1767, ni en ellos. Los alumnos podían ser internos o externos; los que se quedaban a dormir con sus familias escapaban de la pésima comida y del ambiente monástico tan criticado por los liberales del siglo XIX. En ciertas épocas, algunos seminarios, como el de Morelia, contrataban a maestros laicos que enseñaban materias seculares (como arquitectura civil), daban más clases de idiomas indígenas que en cualquier otra institución educativa y a veces llevaban la delantera en la innovación pedagógica. Sin embargo, fueron pocas las épocas de libertad académica. A medida que aumentaba la romanización de la Iglesia mexicana, se iba estrechando la ideología educativa. Los miedos de Pío IX a la modernidad, al socialismo y al liberalismo provocaban cada vez mayor intolerancia hacia distintas maneras de pensar. No obstante, vale la pena insistir en la calidad de los estudios llevados a cabo en los seminarios y la contribución que hicieron a la formación intelectual de los mexicanos que estarían en los puestos de mando, con la pluma o la espada en la mano, al frente de los negocios o como creadores de cultura, hasta el final del siglo.

La nueva generación de abogados, políticos y literatos (quienes muchas veces ejercían las tres profesiones a la vez) tuvo la oportunidad de familiarizarse con la ciencia y con la tecnología en mucho mayor grado que sus antecesores. Donde antes habían predominado los estudios humanísticos, ahora incluso los abogados llevaban cursos avanzados de matemáticas. La física y la química tampoco les eran desconocidas. No hubo un rompimiento entre la Ilustración y el positivismo en cuanto al método científico: llegar a la verdad mediante la experimentación y la observación. Estaba de moda cuantificar, enumerar, clasificar. Habían nacido la estadística y la geografía, y los hombres de esta primera generación de mexicanos se entregaron con entusiasmo a conocer su patria en números, en mapas y en descripciones geográficas enciclopedistas. Como nunca antes, la generación de medio siglo pudo tomar las decisiones necesarias con un cúmulo de información que ni soñaron tener quienes les habían precedido. Esto no quiere decir que tuvieran tantas opciones. Las circunstancias de un país pobre, recién mutilado por la guerra con Estados Unidos, con comunicaciones interrumpidas, en mal estado o inexistentes, incapaz de sostener la paz interna ni evitar a los enemigos externos, pusieron cortapisas a las mejores intenciones. Una cosa es lo que esta generación hubiera querido para el país y otra lo que realmente logró hacer.

Una característica de los políticos y de los escritores fue su apego a la vida citadina. La desamortización de los bienes de comunidad es prueba fehaciente de su poca sensibilidad hacia la vida del campo, asociada al aislamiento, la miseria, la ignorancia, la barbarie. Aunque muchos hombres públicos nacieron en pequeños poblados, casi todos se educaron en las ciudades, muchas veces lejos de su núcleo familiar. No adquirieron un conocimiento del campo, no supieron cómo hacerlo rendir, ni cómo tratar sus recursos, tanto naturales como humanos. Lo que no era «decente», urbano, «civilizado», no les interesaba. Su falta de miras provocó una mayor centralización: la sede del poder estaba en la ciudad de México o acaso en Guadalajara, Morelia, Oaxaca, Puebla, Guanajuato o Zacatecas. Apenas salían de la oscuridad otras poblaciones como Monterrey o Saltillo. Las costas se veían con horror, como lugares de enfermedades crónicas, calor y tempestades. Faltarían décadas para desterrar la idea de que las tierras bajas y húmedas eran lugares inhabitables. El desierto tampoco atraía a los colonos. La población estaba distribuida según la presencia o ausencia de agua. Donde había suficiente, como en el centro y sur, la población era densa. Donde no, como en el norte, uno podía caminar cientos de kilómetros sin encontrar a un ser humano.

El medio siglo marcó el momento de una exaltación de los héroes de la patria y la manera de representarlos. Había surgido una nueva generación de escultores y pintores, gracias a la Academia de San Carlos y a las tendencias artísticas que iban llegando de Europa. Se puso de moda hacer retratos de los padres de la patria y de Moctezuma y Cortés, como si fuera posible, por fin, hacer una amalgamación de la historia, combinando las épocas prehispánica, virreinal e independiente. Iturbide fue tema de cuadros y esculturas; en 1853 la Academia propuso un monumento ecuestre de Iturbide parecido al diseñado por Tolsá para conmemorar a Carlos IV, mejor conocido como El Caballito. La aparición de la Historia de Méjico de Alamán (1849-1852), con un punto de vista prohispano, dio lugar a polémicas que habrían de prolongarse por generaciones.

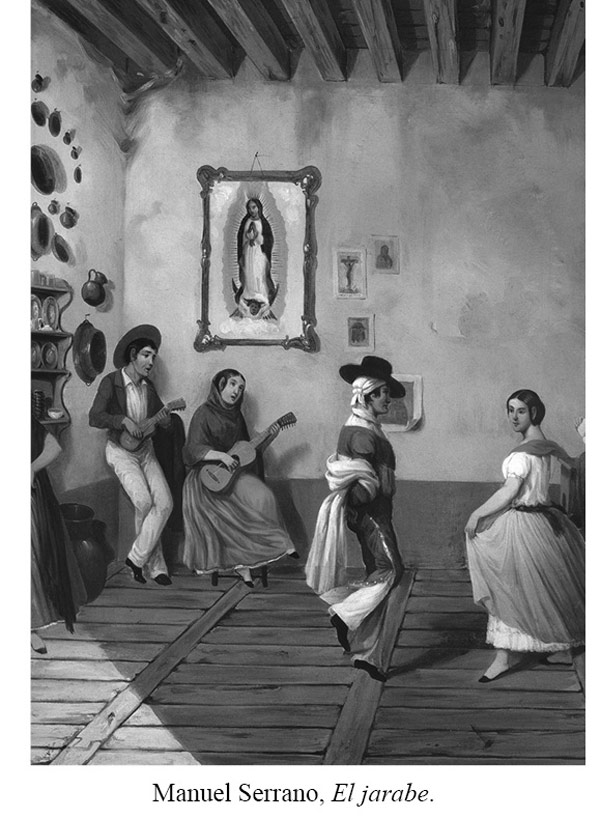

Con la costosa paz lograda en 1848, se dio rienda suelta al gusto por la ópera, por los conciertos, por el teatro. Ese mismo año se formó la Compañía Mexicana de Ópera, se presentaron mujeres de voz entrenada, comedias, bailes, los tradicionales saltimbanquis, y tuvieron lugar, como si no hubiera pasado el tiempo, los acostumbrados desórdenes dentro del teatro por la cancelación de alguna función. El Gran Teatro, centro de la vida cultural de la ciudad de México, sufría como el resto del país el desvío de recursos al esfuerzo bélico, y le quedaba menos presupuesto para limpieza. Una noche, en plena función, una enorme rata recorrió los barandales de los primeros palcos, infundiendo terror a las damas abonadas. Se representaron, durante esa década, óperas de Bellini, Verdi, Rossini y de muchos compositores extranjeros menos conocidos, no muy del agrado del público mexicano. En cambio, la presencia de la actriz Enriqueta Sontag fue el punto culminante de la vida musical y dramática de esos años. Provocó una especie de locura lujuriosa entre los señores y un duelo nacional a la hora de su muerte por cólera en 1854. Músicos y compañías teatrales europeas, circos y cómicos, en números siempre ascendentes, empezaron a recorrer las ciudades principales del país. Uno de los estrenos más sensacionales fue Los tres mosqueteros, que necesitaba cuatro noches para terminar de contar la historia. A pesar de la pobreza generalizada, hubo fondos suficientes para construir el Teatro Santa Anna, después conocido como Teatro Nacional.

Si la vida tenía sus ratos de esparcimiento, también los tenía de enfermedad y muerte. El año 1850 marca el regreso, para quedarse como enfermedad endémica, del cólera. Como había hecho una generación antes, en 1833 provocó la muerte de hasta 5% de la población en algunos lugares; nadie sabía, entonces, que era un problema relacionado con el agua. Se iban poniendo de moda la higiene y la reforma sanitaria, con la esperanza de aminorar la mortandad. Surgió la convicción de que había que proteger a la gente de su propia ignorancia: prohibirles comer fruta, por ejemplo, en tiempos de epidemia.

En cuanto a la historia urbana, hubo pocos cambios. Por ejemplo, en la ciudad de México las entradas por las garitas y los paseos eran los mismos que en la época borbónica. En 1851 sacaron El Caballito de su encierro en el patio de la Universidad y lo instalaron en el Paseo de Bucareli. Se iba diferenciando la vida citadina de la rural: se prohibió el paso de ganado, carros y animales de carga por los espacios reservados para los peatones. Incluso antes de la desamortización se derrumbaron capillas y acueductos, se ampliaron callejones y se abrieron calles en medio de huertas para facilitar el tránsito de carros y carruajes. Otra característica de este periodo fue el despertar de la conciencia obrera. Se formaron las primeras agrupaciones como una respuesta a la falta de trabajo, la inestabilidad laboral y una política fiscal desfavorable; los repetidos pronunciamientos e invasiones que hicieron que artesanos y vagos se confundieron, al estar desocupados ambos grupos. La mecanización empezó a afectar a los sectores tradicionales, sobre todo a la industria textil.

Recuperaciones y recesión

Durante las primeras décadas de la segunda mitad del siglo las innovaciones tecnológicas se fueron introduciendo poco a poco. Sobresale la instalación del primer telégrafo entre el Colegio de Minería y el Palacio Nacional. Este éxito motivó el establecimiento de una línea telegráfica entre México y Veracruz, una verdadera revolución en las comunicaciones. También se mejoró la iluminación callejera tanto de la ciudad capital como de Veracruz. Pero los esfuerzos por comunicar el Atlántico con el Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec, a pesar del interés por abreviar el tiempo de viaje debido a la fiebre del oro en California, no fructificaron.

Facilitar el transporte de personas y mercancías fue una prioridad de la política económica del gobierno. Proyectos como las vías de comunicación, la habilitación de los puertos, las colonias agrícolas, el avío de minas y la construcción de puentes fueron asignados a la Secretaría de Fomento, establecida en 1853, primera de América Latina. La falta de capital, tanto público como privado, impidió la realización de esos proyectos hasta la década de 1880. Quedó en el tintero el deseo de remediar la fragmentación del territorio y reducir los costos y las dificultades del transporte.

El medio siglo se caracterizó por el auge de algunas zonas que entraron al circuito comercial. Un ejemplo sobresaliente fue Matamoros, donde se desarrolló el intercambio con Brownsville. Se estableció una ciudad-campamento de 20 000 almas que disfrutaba de las ganancias del comercio libre, pues desde 1851 se había exentado de impuestos a los hilados y tejidos, la ropa, manufacturas, algodón en rama y productos de consumo ordinario. En 1861 se declaró ilegal este comercio, pero se reanimó el puerto gracias al extraordinario movimiento de productos del sur de Estados Unidos, obstaculizado por el bloqueo de parte de la Unión. A su vez, este comercio llevaría a la formación de grandes fortunas invertidas en tierras, empresas mineras y pujantes industrias, dando origen a la riqueza del noreste del país.

Dos puertos del Golfo desempeñaron papeles clave en el comercio exterior: Matamoros y Veracruz. El puerto jarocho se recuperó de la invasión norteamericana y disfrutó de 12 años de prosperidad. La plaza mercantil se vio reanimada con agentes comerciales, casas comisionistas, el crecimiento del puerto y el aumento de bodegas que servían para almacenar mercancías. En 1856 hicieron su entrada al puerto 108 embarcaciones europeas de gran calado; 80% del comercio exterior pasaba por sus muelles. Éste consistía en bienes de consumo, en su mayor parte suntuarios: textiles, abarrotes, vinos y licores. Las exportaciones eran, en su mayoría, plata acuñada (utilizada como moneda en el intercambio de las potencias comerciales con Oriente) y en menor medida tintes (añil, grana cochinilla, urchilla, maderas tintóreas), maderas finas, vainilla, pieles y cueros; es decir, el comercio abarcaba casi todo el suministro nacional de bienes de consumo importados y casi todas las exportaciones. Esta intensa actividad mercantil disminuyó notablemente con la intervención francesa.

A escala mucho menor, en contraste con el de los puertos volcados hacia el exterior, Tuxpan, Veracruz, tuvo ascendiente en el cabotaje y en el comercio río adentro. Varios cientos de canoas transportaban por el río o por la costa frutas y maderas tropicales, durmientes para el ferrocarril (de guayacán y de zapote) y productos agrícolas como zarzaparrilla, piloncillo, aguardiente, chicle, cera, miel y hule. El cabotaje con el puerto de Veracruz permitía el envío de panela, algodón, maderas, pimienta, frutas, tabaco en rama, vainilla, azúcar y sombreros. En las atarazanas de Tuxpan se construyeron buques pequeños y un número mayor de lanchas para el servicio marítimo. En una situación semejante estaba el pueblo de Tlacotalpan, punto clave en el comercio de toda la trayectoria del río Papaloapan. Desde su muelle se llevaban comestibles y modestos artículos domésticos y agrícolas (machetes, por ejemplo) a las escasas poblaciones de la ribera. Coatzacoalcos fue el punto de articulación de la zona que llegaba hasta Tehuantepec; fue habilitado para el comercio exterior en 1857. Minatitlán tuvo durante algún tiempo una aduana, cuando era el puerto de altura más importante de la región. Salían de allí barcos suecos, alemanes, franceses, canadienses y estadounidenses cargados de maderas preciosas, a cambio de ladrillos, teja, pizarra, mosaicos y otros materiales de construcción que habían llegado como lastre. Más al sur, Campeche y Ciudad del Carmen comerciaban con los mismos productos. Progreso reemplazaba a Sisal como el puerto más utilizado de Yucatán, gracias en parte al camino de ruedas entre Progreso y Mérida.

Así podría uno recorrer ambas costas, apuntando los avances en infraestructura, aumento de la producción en cantidad y en variedad y movimiento de mercancías que tuvieron lugar especialmente durante la década de 1850, a pesar de la guerra de Reforma. Ante el fracaso de los proyectos de mejorar el transporte terrestre, prosperó el transporte marítimo. El desarrollo de los puertos y de la tecnología marítima también influyó en el movimiento de personas y los tiempos necesarios para viajar. Se podía hacerlo, por ejemplo, de Veracruz a La Habana en tres días y 18 horas, o de Veracruz a Tampico en 23 horas; el recorrido desde Southampton, Inglaterra, tardaba unos 25 días.

Todavía predominaba el transporte animal sobre el de ruedas. Por ejemplo, en 1862 por la ciudad de México circulaban 640 carretas y 366 carretones, pero un número mucho mayor de bestias; en la región queretana había 3419 burros y mulas empleados en el transporte, y en la tierra caliente de Michoacán, por dar otro ejemplo, los arrieros tenían 3800 mulas de carga. La arriería fue el medio más adecuado para mover mercancías de un lado al otro del escarpado, desértico o anegado territorio. Una mula no podía aguantar más de 150 o 200 kilos, así que esta limitante, más el carácter estacional de los caminos, intransitables en tiempos de lluvias, frenaba la modernización de este sector y de muchos otros. El mal estado de los caminos y los altos costos e incomodidades del transporte impedían la especialización y el aumento en la escala de la producción.

El balance económico no fue positivo. Hubo un largo periodo de estancamiento y recesión, debido a los pronunciamientos, la invasión estadounidense, la guerra de Reforma y la intervención francesa, uno tras otro, sin dar tiempo de recuperarse. La peor destrucción material y la pérdida de vidas humanas en todo el siglo XIX, ocasionadas por la guerra de Reforma, dieron como resultado un régimen de propiedad muy inseguro y ningún incentivo para invertir. La economía, en términos generales, fue de poco volumen, frágil y fragmentada. Incluso hubo casos de retrocesos, como el de la industria del hierro, en la que se vio que no era rentable la fundición en altos hornos y se retomó el procedimiento artesanal de ferrería y la refundición de hierro importado con técnicas metalúrgicas cercanas a las medievales. Como la mayor parte de la población habitaba en zonas rurales y aisladas, tampoco crecía la demanda interna.

1858-1867

Durante esta década la población apenas creció de 8.2 a 8.7 millones de habitantes, lo cual se explica en buena medida por el estado de guerra que se prolongó desde la reacción conservadora hasta la caída del Segundo Imperio.

La guerra civil, 1858-1860

Comonfort, elegido presidente constitucional a mediados de 1857, tomó posesión el 1 de diciembre. Consciente de los obstáculos que ponía la Constitución al Ejecutivo y al equilibrio de poderes, así como de la creciente oposición a las medidas que venían imponiéndose desde 1855, propuso algunas reformas, que no fueron aceptadas. Ante tal situación, y de acuerdo con notables liberales moderados, en diciembre de 1857 se adhirió al Plan de Tacubaya, proclamado por Félix Zuloaga, que desconocía la Constitución «por ser contraria a los usos y costumbres de la sociedad» y prometía convocar a un nuevo congreso para que redactara una nueva constitución. Como el de Ayutla, el Plan de Tacubaya proponía una dictadura revolucionaria, pero de signo antirreformista. A él se adhirieron militares cercanos a Zuloaga, autoridades de la capital y de Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Poco después, el 11 de enero de 1858, los militares desconocieron a Comonfort, quien tuvo que abandonar el país. Pero antes de salir al destierro puso en libertad al encarcelado Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hubo entonces dos gobiernos, el del golpe militar, encabezado por Zuloaga en la capital, y el del presidente Juárez, quien salió a Guanajuato, donde llamó a defender el orden constitucional. En esa disyuntiva, el papel de los gobiernos estatales sería determinante. Al Plan de Tacubaya se sumaron los estados de México, Puebla, San Luis Potosí, Chihuahua, Durango, Tabasco, Tlaxcala, Chiapas, Sonora, Oaxaca y Yucatán; al gobierno constitucional de Juárez: Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Nuevo León y Coahuila (unidos bajo el mando de Santiago Vidaurri), Tamaulipas, Colima y Veracruz, que originalmente había apoyado el Plan, lo que resultó definitivo, pues en esa guerra contar con el principal puerto del país importaba tanto o más que ocupar la capital de la República.

En el campo de batalla los militares golpistas tenían la ventaja. El 10 de marzo de 1858 Juárez salió de Guanajuato tras la derrota de sus fuerzas en Salamanca. Pasó a Guadalajara, que abandonó cuando sus fuerzas fueron vencidas en San Pedro Tlaquepaque; la guarnición de aquella ciudad se adhirió a la reacción y estuvo a punto de ejecutarlo. Logró embarcarse en Manzanillo para llegar, pasando por Panamá y Nueva Orleans, a Veracruz, donde estableció su gobierno hasta enero de 1861.

La guerra de Reforma, como se conoce también a esta guerra de tres años, se desarrolló en todo el país y en ella desempeñaron un papel relevante las relaciones diplomáticas. Los acreedores extranjeros reconocieron al gobierno que ocupaba la capital de la República. Para ellos era la posición correcta y conveniente, pues Zuloaga contaba con el apoyo de la Iglesia y pensaban que recuperaría su riqueza y garantizaría con ella la deuda. Los representantes de Francia, España, Inglaterra y Estados Unidos, al lado de los de otros países, mostraron su preferencia por este gobierno, que se apresuró a desconocer leyes y disposiciones del gobierno liberal que afectaban a la Iglesia. El 28 de enero de 1858 derogó la ley de desamortización de 1856, en lo referente a los bienes de las corporaciones eclesiásticas, pero nada decía de las civiles. También derogó la de obvenciones y derechos parroquiales de 1857 y las medidas que privaron de sus empleos a quienes no habían jurado la Constitución. Restableció los fueros eclesiástico y militar, y también la Suprema Corte de Justicia. Zuloaga contaba con el ejército de línea contra las fuerzas estatales de la guardia nacional, así que era previsible su triunfo.

Pero las cosas empezaron a cambiar cuando se vio que la resistencia iba para largo y que el gobierno de Estados Unidos reconsideraba su posición ante la indiscreta actitud del representante de España que anunciaba la posible intervención de las potencias europeas. Además, la Iglesia no percibiría beneficio alguno mientras durara la guerra; por el contrario, asumiría su costo, proveyendo al ejército que combatía a «los constitucionales». Los representantes extranjeros veían las pérdidas que causaba la guerra civil y procuraron el avenimiento de los contendientes, sin embargo, los gobiernos no se mostraron dispuestos a oír propuestas conciliatorias y extremaron las medidas. El de Juárez, en Veracruz, habiendo sido amagado en marzo de 1859 por las tropas que comandaba Miguel Miramón, presidente sustituto y el más joven y aguerrido general de la reacción, dictó leyes radicales. Con ello mostró la posibilidad de ofrecer garantías a los acreedores, pues comenzó declarando la nacionalización de los bienes del clero el 12 de julio de 1859 y siguió con el programa de secularización de la sociedad, arrebatando a la Iglesia prerrogativas de orden institucional y de importancia en la vida cotidiana. El 23 de julio promulgó la ley sobre el matrimonio civil y el 28 el reglamento para los juzgados del Registro Civil. Antes, en la ley de 1857, el matrimonio se reconocía como sacramento administrado por la autoridad eclesiástica, del cual había que informar a las autoridades civiles para que tuviera efecto oficial; ahora se le consideraba un contrato civil que debía celebrarse ante las autoridades gubernamentales. El 31 de julio se secularizaron los cementerios, cesando así la intervención del clero en camposantos, panteones y criptas; ahora, la encargada sería la autoridad civil, siguiendo normas de higiene pública. El 11 de agosto se estableció el calendario de días festivos y casi al fin de la guerra, el 4 de diciembre de 1860 se decretó de manera enfática y terminante la ley de libertad de cultos y separación de Estado e Iglesia, que significaba una condena a la injerencia eclesiástica en los asuntos de orden civil. Esta separación había sido anunciada el 12 de julio en la ley de nacionalización, en la que se hizo explícita la protección al culto católico y a los demás que se establecieran en el país, como expresión y efecto de la libertad religiosa. Cesaban así las prerrogativas que en la vida social tenía la Iglesia católica, entre ellas la convalidación de actos públicos por medio del juramento religioso, que tantos problemas había ocasionado. De ahí a la efectiva aplicación de esos principios legales, propios de la República liberal democrática, había un abismo que se hizo evidente en la guerra civil.

El triunfo no dependía de la superioridad militar, sino de la ocupación del territorio. Dos veces intentó Miguel Miramón adueñarse de Veracruz para acabar con el gobierno de Juárez y dos veces fracasó. Pero los constitucionalistas fueron derrotados en Tacubaya, y Miramón, general en jefe y presidente sustituto, ordenó la ejecución de los oficiales prisioneros, lo que Leonardo Márquez cumplió el 11 de abril, fusilando incluso a unos estudiantes de medicina, conocidos hoy como los Mártires de Tacubaya, que atendían a los heridos. El segundo intento de adueñarse de Veracruz tuvo lugar al año siguiente, en marzo de 1860: Miramón había comprado a España dos buques de guerra para llevar a cabo la captura del puerto, pero el gobierno de Juárez, reconocido ya por el de Estados Unidos, consiguió que fueran interceptados por una fragata de guerra norteamericana, considerándolos como piratas. Miramón tuvo que levantar el sitio y volver al interior, donde las fuerzas constitucionales iban ganando espacios importantes. Fue derrotado en Silao y, finalmente, en Calpulalpan, el 22 de diciembre de 1860, por Jesús González Ortega, quien entró a la ciudad de México el día 25. En enero de 1861 el gobierno del presidente Juárez se asentaba en la capital donde enfrentaría discordias internas y una adversa situación internacional.

Durante la guerra, los contendientes exigieron impuestos extraordinarios y préstamos forzosos y dispusieron de recursos destinados al extranjero. Manuel Doblado, gobernador de Guanajuato, se adueñó de la conducta inglesa en 1859 y el gobierno de Juárez tuvo que devolver 400 000 pesos pertenecientes a súbditos británicos. En 1860, Leonardo Márquez entró en la legación británica y dispuso de 600 000 pesos, lo que costó el reconocimiento al gobierno de Miramón.

Otros intentos se dieron por la vía diplomática tratando de conseguir el apoyo de los gobiernos extranjeros. En octubre de 1859, Juan Nepomuceno Almonte, representante del gobierno de Miramón, firmó con el gobierno español un tratado en virtud del cual México se comprometía a castigar a los culpables de las muertes de españoles perpetradas años atrás en Chiconcuac, en San Vicente y en Durango, a indemnizar a los perjudicados y a cumplir con los compromisos contraídos en la convención de 1853. Por su parte, el gobierno de Juárez firmó el 14 de diciembre un tratado comprometiendo el derecho de paso de tropas norteamericanas por los estados del norte y por el Istmo de Tehuantepec. Este acuerdo, conocido como el Tratado Mac Lane-Ocampo, no fue aprobado por el Senado de Estados Unidos, pero al igual que el gobierno de la reacción, el constitucional tuvo que enfrentar las acusaciones de entreguista y las reclamaciones diplomáticas por los daños causados y compromisos contraídos durante la guerra. En 1860, Miramón celebró un ruinoso contrato con el banquero suizo Juan Bautista Jecker, reconociendo un préstamo de 15 millones de pesos, de los cuales sólo recibió 750 000 en efectivo.

La intervención extranjera, 1861-1863

Al llegar Juárez a la ciudad de México, desconoció los acuerdos y deudas del gobierno de Zuloaga y de Miramón y expulsó a los representantes de España, de Guatemala y de Ecuador, al nuncio papal, al arzobispo de México y al obispo de Michoacán por su abierta participación a favor del gobierno del Plan de Tacubaya. Con otros representantes y dignidades disimuló para no agravar la situación. Enfrentó a quienes en el Congreso exigían la entrega inmediata del poder y logró ser elegido presidente constitucional y tener las facultades extraordinarias que exigían las condiciones críticas del gobierno. La reacción seguía activa: bandas de guerrilleros recorrían el interior del país y asolaban los caminos. En junio de 1861, las fuerzas de Márquez fusilaron a Melchor Ocampo, a Santos Degollado y a Leandro Valle.

Había que responder a los gastos más urgentes, como el pago al ejército activo y a los empleados. En julio de 1861 el gobierno declaró una moratoria disponiendo que se quedaría con los ingresos de las aduanas destinados al pago de la deuda extranjera. Los representantes de Francia e Inglaterra pidieron sus pasaportes, dando por terminadas las relaciones diplomáticas. A fines de octubre, Francia, España e Inglaterra celebraron la convención de Londres, de la que resultó un plan de ocupación para asegurar los derechos de sus ciudadanos residentes en México y el pago de las deudas contraídas por el gobierno de México. Las tropas enviadas para tal efecto llegaron a las costas mexicanas en diciembre: España envió 6000 hombres, Inglaterra sólo 700 y Francia 7000, que desembarcaron en Veracruz sin encontrar resistencia. El gobierno mexicano expidió la ley del 25 de enero de 1862, en la que se declaraba enemigos a los invasores y traidores a quienes secundaran sus acciones. Al mismo tiempo, el gobierno se dispuso a negociar y envió al secretario de Relaciones, Manuel Doblado, para tratar con la comisión tripartita que presidía el general español Juan Prim, liberal, casado con una mexicana sobrina del secretario de Hacienda, José González Echeverría, y con intereses comerciales en México. En España había manifiesta simpatía por la intervención política para apoyar el establecimiento de una monarquía con príncipe español, pero Prim se mantuvo firme contra la invasión. Llegó a un acuerdo con Doblado, por el cual se permitía a las tropas trasladarse de la costa a Orizaba y Córdoba para evitar los estragos del «vómito prieto» (fiebre amarilla), con el compromiso de que se retirarían en caso de no pactarse el arreglo del conflicto. Doblado convenció a los comisionados de la disposición del gobierno para pagar la deuda una vez superadas las urgencias que habían llevado a la moratoria. Inglaterra y España respetaron el acuerdo y retiraron sus tropas, no así Francia, que hizo llegar refuerzos con ánimo de ocupar el país, pues el emperador Napoleón III deseaba establecer en México una monarquía con un príncipe católico, siguiendo planes que de tiempo atrás venían fraguándose aquí y allá. El emperador de los franceses se sentía llamado a salvar a la raza latina frente al expansionismo angloamericano y la oportunidad se ofrecía ahora que Estados Unidos entraba en una gran guerra civil. En 1861, 13 estados sureños se confederaron para independizarse de la Unión. La lucha prometía ser prolongada, lo que dejaba libre el camino a las fuerzas europeas para intervenir en el continente americano. Los mexicanos que animaban la intervención monarquista aseguraban en Francia que las tropas francesas serían aclamadas como libertadoras de la nación.

Las cosas no resultarían tan fáciles. En 1862, con el control del camino que unía la costa con el Altiplano, los franceses atacaron la ciudad de Puebla, de donde fueron obligados a retirarse el 5 de mayo por las tropas comandadas por el general Ignacio Zaragoza. La derrota no implicó mayores pérdidas, pero sí fue un serio contratiempo para el mejor ejército del mundo, que se vio obligado a esperar refuerzos. Al año siguiente, cerca de 30 000 franceses y contingentes mexicanos avanzaron sobre Puebla, defendida por el general Jesús González Ortega, gobernador de Zacatecas y militar improvisado, como tantos otros de la guerra civil. La ciudad cayó después de dos meses de sitio, el 17 de mayo de 1863. La derrota sufrida por los franceses el año anterior había sido, en realidad, una retirada, y su poderoso ejército volvió imponiendo su superioridad en un país que quince años atrás había mostrado debilidad y anarquía. La situación era distinta ahora: existía el espíritu nacional que, como antes se dijo, faltaba en 1847. Pero lo había no sólo del lado constitucional republicano, sino también entre quienes con el auxilio extranjero trataban de establecer una monarquía. Así, en aquella intervención que llevó al establecimiento del Segundo Imperio se prolongaría, agravándose, la guerra civil que consumía al país desde 1858.

El Segundo Imperio, 1863-1867

Los franceses ocuparon los principales puertos del Golfo y del Pacífico. Juárez abandonó la capital a fines de mayo de 1863 y estableció el gobierno de la República en San Luis Potosí, desde donde llamó a organizar la guerrilla. El comandante Forey y sus aliados mexicanos entraron el 10 de junio a la ciudad de México y organizaron el gobierno provisional. La Asamblea de Notables, de 235 personas, votó por la monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe católico, y la ofreció a Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria. Mientras, gobernaría la regencia formada por tres notables: el recién nombrado arzobispo de México, Antonio Pelagio Labastida y Dávalos, quien se encontraba en Roma y cuyo lugar ocupó el obispo de Tulancingo, Juan Bautista Omachea, y los generales Juan Nepomuceno Almonte y Mariano Salas.

Entre los partidarios de la monarquía había gente de distintas posiciones: reaccionarios, santanistas convencidos de la necesidad de una dictadura militar y liberales moderados, para quienes la monarquía era una forma de realizar los principios de libertad, propiedad y seguridad. Esa diversidad salió a la luz cuando Forey hizo saber que se respetarían los derechos de quienes habían adquirido bienes de la Iglesia, lo que ratificó su sucesor en el mando, el mariscal Francisco Aquiles Bazaine. El arzobispo Labastida se opuso, mientras que Almonte y Salas estuvieron de acuerdo. El desconcierto era grande. Había que esperar a que el soberano decidiera.

Maximiliano, hermano del emperador Francisco José, nació en 1832. Era un hombre ilustrado, partidario de los principios liberales. Casado con la hija del rey Leopoldo de Bélgica, Carlota Amalia, vivía en el castillo de Miramar, dedicado a sus afanes científicos y artísticos. Ahí recibió a la comisión que le ofreció el trono y condicionó su aceptación al llamado de la nación mexicana manifiesto en testimonios, lo que no fue difícil conseguir, y así, el 10 de abril de 1864, aceptó. Este paso fue acordado con Napoleón III, a quien había confiado el proyecto liberal de su gobierno. «No es con la libertad parlamentaria con la que se regenera un país —contestó el emperador de los franceses a Maximiliano—. Lo que falta en México es una dictadura liberal, es decir, un poder fuerte que proclame los grandes principios de la civilización moderna, tales como la igualdad, la libertad civil y religiosa, la probidad de la administración, la equidad y la justicia». En esto muchos estaban de acuerdo, como se haría evidente una vez llegado Maximiliano al trono del Imperio mexicano.

Maximiliano desembarcó en Veracruz el 29 de mayo de 1864. Traía el proyecto liberal de gobierno y obligaciones y deudas con las potencias europeas. En el Tratado de Miramar, Napoleón III prometía apoyarle con 25 000 soldados y 8000 hombres de la Legión Extranjera y a otorgarle un préstamo de 184 millones de pesos, de los cuales Maximiliano sólo recibiría ocho. El resto se dedicaría al gasto de las tropas francesas y a las que se reclutaran en el país, y al pago de la deuda extranjera. En la inglesa, que era la más considerable, se incluía la generada por el préstamo de Jecker a Miramón. En los acuerdos secretos, Napoleón III se comprometió a mantener 20 000 hombres en México hasta 1867, tiempo más que suficiente para la afirmación del Imperio.

Antes de viajar, Maximiliano y Carlota visitaron a Pío IX, de quien recibieron la bendición. El papa no ignoraba las inclinaciones liberales del príncipe, pero confiaba en que daría satisfacción a las demandas del clero mexicano, reintegrándole los bienes nacionalizados y protegiendo el catolicismo como culto de Estado. En esa época la Iglesia mexicana se encontraba en un proceso de reorganización episcopal. Desde el siglo XVIII se señaló la necesidad de dividir los obispados de Nueva España pero no se hizo entonces. En 1855 se desprendió del obispado de Michoacán el de San Luis Potosí; en 1863 se creó el de Veracruz, y en 1864, con el apoyo de los obispos mexicanos exiliados en Roma, se hizo una división y se erigieron los arzobispados de Guadalajara y de Michoacán con nuevos obispados sufragáneos.

Todo parecía favorable a la restauración del orden tradicional y en diciembre de 1864 llegó a la capital del nuevo Imperio el nuncio Pedro Francisco Meglia, portador de una carta de Pío IX, en la que pedía la intolerancia de cultos y la restitución de los bienes nacionalizados como condición para la firma de un concordato. Por su parte, Maximiliano pretendía el patronato y exigía la protección del culto, cuyos gastos debían correr por cuenta del erario, afirmaba la libertad religiosa y el respeto a los derechos legalmente adquiridos sobre los bienes nacionalizados, considerando que las reclamaciones debían ser revisadas por el Supremo Tribunal del Imperio. Esto provocó la renuncia de varios magistrados que se negaron a conocer de esos asuntos y, finalmente, la salida del nuncio en mayo de 1865.

Ese año se dio a conocer la legislación del Imperio, dictada por el emperador, sobre la base de un claro signo liberal. Se dividió el territorio en 50 departamentos, trazados por Manuel Orozco y Berra, siguiendo el proyecto esbozado por Lucas Alamán en 1852. En cuanto a las autoridades, serían nombradas por el emperador. Sólo en los ayuntamientos municipales habría elecciones para renovar la mitad de sus miembros cada año. En los otros ámbitos no había órganos representativos, pero se crearon cuerpos consultivos que permitían el acercamiento a la sociedad y el conocimiento de sus problemas. Se estableció la Junta Protectora de las Clases Menesterosas, presidida por el jurisconsulto nahuatlato Faustino Galicia Chimalpopoca, para oír quejas y elaborar dictámenes. La mayoría de los casos atendidos correspondieron a pueblos afectados por la desamortización y el despojo de sus tierras. La visita a los pueblos de indios, encabezada por el mismo Galicia Chimalpopoca, buscaba resolver las injusticias. Se dictaron leyes sobre la reparación de daños causados por los ganados en los sembradíos de los pueblos; sobre el arreglo de conflictos por tierras; sobre la restitución y respeto del fundo legal, y sobre los espacios de uso público y recursos comunales. Por una ley de 1866, el reparto de tierras otorgaba la propiedad a los vecinos de los pueblos, tratando de armonizar el interés de las comunidades y la propiedad individual. Esas disposiciones fueron publicadas en español y en náhuatl.

Ésta fue una novedosa política social para los indígenas, que no se había dado en los regímenes republicanos. Por lo que hace a ordenamientos generales, cabe mencionar la restauración de la Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo de 1853; del Código de Comercio de 1854; la promulgación de la Ley sobre Instrucción Pública, que recogía el plan comprensivo de 1854 al lado de disposiciones sobre museos, academias y fomento de la cultura y la educación más allá de las escuelas.

Esfuerzo interesante fue el de la promulgación de los primeros artículos del Código Civil con innovaciones como los derechos de la mujer sobre la patria potestad y el reconocimiento y legitimación de los hijos habidos fuera de matrimonio, puntos en los que se advierte la continuidad del proyecto liberal. Otro empeño fue el de las comunicaciones, particularmente la construcción del ferrocarril México-Veracruz, obra iniciada por gobiernos anteriores e impulsada por el del Imperio hasta completar las dos terceras partes.

Al tiempo que se expresaba en la legislación el proyecto de aquel imperio, cuyo lema era «Equidad en la justicia», se definía su futuro en el apoyo militar de Francia. Confiando en los deseos de la sociedad que buscaba la paz política, Maximiliano procuró evitar rivalidades entre militares ambiciosos y protagónicos. Miramón fue enviado a Prusia y Márquez a Turquía y Tierra Santa para cumplir comisiones que eran, en realidad, destierro, y para dejar el mando al mariscal Bazaine. 30 000 franceses y 20 000 mexicanos al servicio del Imperio fueron ocupando el territorio gracias a la superioridad de aquel ejército profesional y bien provisto, auxiliado por cuerpos especializados en el combate a la guerrilla, como el que mandaba el coronel Charles Dupin.