EL PORFIRIATO

SANDRA KUNTZ FICKER

El Colegio de México

ELISA SPECKMAN GUERRA

Universidad Nacional Autónoma de México

INTRODUCCIÓN

Los años que van de finales de 1876 a mediados de 1911 están marcados por la figura de Porfirio Díaz, que ha dado a este periodo el nombre con el que todos lo conocemos. El Porfiriato está, entonces, definido por dos límites propios de la historia política: comienza con el ascenso de Díaz a la presidencia y termina después de 34 años con su salida del país. Sin embargo, las fronteras se desdibujan cuando atendemos a otros aspectos de la propia historia política, así como a diferentes aspectos de la vida económica, social y cultural, pues si bien en este periodo se presentaron novedades y rasgos peculiares, muchos otros elementos se heredaron y permanecieron, mientras que algunos persistieron después de la Revolución.

El Porfiriato recibió legados varios. Por una parte, un país agotado por décadas de guerra civil, acostumbrado al personalismo y al caciquismo, dividido y heterogéneo, con una economía poco desarrollada, caminos y mercados fragmentados, y una sociedad de tradiciones y prácticas corporativas. Por otra parte, se heredaron también proyectos y leyes comprometidos con la corriente liberal y con el anhelo modernizador. México nació a la vida independiente como una república, con una constitución y principios de respeto a la ley y a las garantías individuales, que confiaba en la representación como expresión de la soberanía y dividía las funciones de gobierno para evitar la concentración de poderes. Todo ello se plasmó en la Constitución de 1857, vigente hasta 1917 y convertida en símbolo del liberalismo y el nacionalismo mexicanos. Además, también desde los años anteriores existía un anhelo por concluir la labor codificadora, por impulsar el desarrollo manufacturero y ampliar las vías férreas y los mercados, por multiplicar la propiedad privada, por incrementar y vigorizar a la población, por sanear y embellecer las ciudades, por educar y crear valores patrios.

El gobierno porfirista respetó el modelo constitucional e hizo suyas gran parte de las aspiraciones de la Reforma, que plasmó en códigos y leyes que transformaron el marco institucional de la nación. Además, impuso una estabilidad política que México no conocía desde que se consumó la Independencia. En parte gracias a ello, la economía se desarrolló, la población aumentó, las ciudades crecieron y adoptaron muchos elementos del nuevo plan urbano, y se desplegaron los primeros esfuerzos en salud y educación. Sin embargo, estos cambios no significaron la superación de problemas y resabios heredados del pasado, ni impidieron que surgieran nuevas dificultades y tensiones propias de toda transformación. Así, por ejemplo, lograr la estabilidad política no conllevó la consolidación de mecanismos y organismos para la participación; el inicio del crecimiento económico no significó que se redujeran las desigualdades sociales y regionales y sí, en algunos casos, su agudización; establecer la igualdad ante la ley no eliminó antiguos rasgos corporativos ni disolvió las tensiones y divisiones sociales. Esta paradoja no fue un fenómeno exclusivo de México, sino que caracterizó en mayor o menor medida a todas las sociedades del antiguo régimen en su proceso de transición hacia la modernidad. En el caso que nos ocupa, probablemente la imagen que mejor describe este periodo es la de una transición desigual e incompleta, en la que se superaron muchos de los rasgos que definían al antiguo régimen sin que ello significara el arribo a un orden completamente nuevo. Así se explica que, con los años, se recrudecieran las tensiones y contradicciones propias de esta difícil convivencia y de esta transición inacabada.

LA DIMENSIÓN POLÍTICA

En el ocaso de 1876, tras su segundo levantamiento contra el gobierno constituido, el general Porfirio Díaz alcanzó la Presidencia de la República por la vía de las armas y bajo la bandera del Plan de Tuxtepec. Al hacerlo, desplazó a algunos de sus correligionarios liberales, a quienes acusó de perpetuarse en el poder. Lo hizo gracias a la alianza con antiguos compañeros de armas, forjados en las guerras de Reforma y contra la intervención francesa, y con la colaboración de caciques regionales que resentían los intentos de centralización del régimen liberal, así como con el apoyo de comunidades campesinas que se resistían a la desamortización. Tras la victoria militar vino la política, pues una vez que triunfó en el campo de batalla, Díaz convocó a elecciones y las ganó, aunque los conservadores se quejaron de fraudes y la resistencia de los lerdistas fue reprimida. Al asumir el poder, sus aliados conformaron los cuadros políticos del gobierno tuxtepecano, y muchos permanecieron durante la administración siguiente del presidente Manuel González. Por otra parte, desde que se hizo cargo de la presidencia provisional en febrero de 1877, y tras asumir la constitucional el 5 de mayo siguiente, el general Díaz procuró cumplir con los compromisos adquiridos en el referido plan, incluidas la convocatoria a elecciones, la no reelección consecutiva y la no injerencia en la vida interna de los estados y municipios. Sin poner en juego aspectos sustantivos de las Leyes de Reforma, comenzó una política de tolerancia con la Iglesia y de conciliación con sus contrincantes políticos, lerdistas, iglesistas y hasta conservadores, a todos los cuales incorporó paulatinamente a su gobierno. Asimismo, el general tejió un complejo entramado de alianzas que le sería políticamente redituable en el corto y mediano plazos. La estrategia consistió en recompensar a los mandos del ejército con gubernaturas y otros cargos en la administración, y al mismo tiempo estrechar la colaboración con los personajes que poseían arraigo en las regiones y controlaban redes clientelares de poder de las cuales podía servirse el gobierno central, a cambio de apuntalarlos frente a grupos rivales en su localidad. Estas medidas le permitieron mantener cohesionada a la nación y reagrupar los poderes regionales a su favor, minimizando la agitación que había prevalecido durante muchas décadas y sofocando los levantamientos que aún proliferaban en varias zonas del país.

Pero si frente a sus contrincantes pacíficos fue conciliador, Porfirio Díaz aplicó una política de mano dura en relación con quienes tomaban las armas contra su gobierno y contra los que amenazaban el orden, como los bandoleros y salteadores de caminos, a quienes aplicó la suspensión de garantías. La misma política se hizo sentir en las campañas de pacificación de ciertos grupos indígenas nómadas del norte, algunos de los cuales asolaban las poblaciones y robaban cultivos y ganado, mientras que otros simplemente reivindicaban su autonomía y desconocían a las autoridades del centro, como los yaquis y mayos.

En su primer periodo de gobierno emprendió también el arduo proceso de reintegración a la comunidad internacional: en abril de 1878 obtuvo el reconocimiento oficial del gobierno de Estados Unidos, lo que creó las condiciones para que, antes del término de su primera gestión, empresas de ese país recibieran las dos concesiones más importantes para construir ferrocarriles en México. Al mismo tiempo, promovió la reanudación de relaciones diplomáticas con algunas potencias europeas, rotas desde la época de la intervención: en el curso de los siguientes años se regularizaron las relaciones con Francia (1880) y con Gran Bretaña (1884), y se firmaron tratados comerciales que contenían la cláusula de la nación más favorecida. Las relaciones con los vecinos del sur, Guatemala y Belice, complicadas por antiguas disputas sobre límites fronterizos, también empezaron a normalizarse a partir de entonces, aunque en ambos casos el acuerdo final se alcanzó tan sólo en las postrimerías del siglo.

En atención al principio de no reelección contenido en el Plan de Tuxtepec e incorporado en 1878 a la Constitución, al terminar su primer periodo presidencial en diciembre de 1880, Porfirio Díaz transmitió pacíficamente el poder al general Manuel González, un antiguo militar conservador convertido a la causa liberal durante la lucha antiintervencionista y fiel aliado suyo desde esa época. Durante su gestión, el general González continuó con la política conciliatoria de su predecesor, combatiendo al mismo tiempo algunos cacicazgos regionales, y empezó a disfrutar los beneficios de la estabilidad. Fue probablemente la idea de que la libertad de que disfrutaba la prensa podía poner en riesgo la paz alcanzada lo que motivó la reforma al artículo 7.º de la Constitución de 1857, relacionado con la libertad de expresión. Éste se modificó en 1883 en lo referente a los órganos competentes para juzgar los delitos de imprenta: conforme a la prescripción original, un juzgado popular se encargaría de lidiar con este tipo de faltas, mientras que en la nueva redacción, tal facultad recaería en los tribunales comunes.

González también compartía las aspiraciones de progreso económico del que estaban imbuidas las mentes liberales de la época, lo que lo impulsó a tomar algunas decisiones cruciales para el desarrollo del país, como el establecimiento de instituciones bancarias (entre ellas el Banco Nacional de México) y la expedición de la Ley de Colonización, que dio mayor impulso a la política de deslindes, así como de sendos códigos de comercio y de minas más acordes con el afán modernizador. Aunque su gestión no había sido mala, Manuel González cometió dos graves errores, ambos relacionados con la economía. Por un lado, con el fin de aliviar la escasez de moneda fraccionaria, lanzó una moneda de níquel que debía sustituir a la de plata, pero que, debido a su escaso valor, fue rechazada por el comercio, lo que provocó gran inquietud entre la gente y desembocó en sonados motines hacia fines de 1883. Ese mismo año, envió secretamente a un emisario para negociar la reanudación del pago de la deuda inglesa, con vistas a obtener un préstamo que mitigara la crisis por la que atravesaban las finanzas públicas. El hecho provocó reacciones muy negativas no sólo porque se filtró a la prensa antes de que el gobierno lo hiciera público, sino porque la negociación comprendía solamente una parte de la deuda nacional y porque los términos del acuerdo eran muy desventajosos, lo cual despertaba sospechas de corrupción. Aunque la moneda de níquel se retiró y el pago de la deuda no se reanudó, ambos acontecimientos desprestigiaron la gestión gonzalista y prepararon el regreso del general Díaz, quien retornó a la presidencia gracias a su reelección no consecutiva en diciembre de 1884.

A partir de entonces, el poder que Porfirio Díaz había alcanzado por la vía de las armas se consolidaría por el camino de la política. En la primavera de 1887 el Congreso de Jalisco propuso la reelección del presidente por otros cuatro años, y la iniciativa fue retomada por buena parte de la prensa y por el Congreso federal, el cual en ese año autorizó la reelección consecutiva por un solo periodo y en 1890 devolvió al artículo 78 de la Constitución su redacción original, que no consideraba restricción alguna en materia de reelección. Ello abrió el camino para que, en medio de un consenso genuino y con apego a los procedimientos legales, en diciembre de 1888 Porfirio Díaz refrendara su permanencia en la presidencia por un cuatrienio más.

Comenzó entonces una segunda y nueva etapa dentro del Porfiriato, caracterizada al mismo tiempo por la madurez en la administración, la centralización de facultades y el reforzamiento de los rasgos autoritarios del régimen. Aunque no todas las reelecciones subsecuentes gozaron del mismo consenso, es preciso decir que tampoco se produjeron en medio de grandes sobresaltos, de manera que desde su regreso en 1884 y hasta su penúltima reelección (en 1904), cuando el mandato presidencial se extendió a seis años, el general Díaz prolongó con un sosiego notable su estadía en la Presidencia de la República.

La «paz forzosa» o el funcionamiento del sistema

Desde la restauración de la República el Estado mexicano había enfrentado un gran reto: desarrollar mecanismos que conciliaran la existencia de actores políticos tradicionales (sujetos colectivos, como los pueblos) y modernos (individuos que se definían a sí mismos como ciudadanos), y que permitieran dar viabilidad y fortaleza al gobierno nacional en el marco de un pacto federal que exigía grandes márgenes de acción y autonomía para los intereses locales y regionales. Este obstáculo se fue resolviendo a lo largo del Porfiriato, en los primeros años mediante la negociación, y más tarde por medio de la consolidación de un gobierno federal que concentró cada vez más facultades a costa de los estados, con un Ejecutivo fuerte que tendió a predominar sobre el Legislativo. No obstante estos rasgos, el régimen porfiriano no puede calificarse como una dictadura, por su apego a las reglas de la democracia formal y al constitucionalismo liberal en el que encontraba su origen. Años más tarde Porfirio Díaz se refirió a esta etapa como la «paz forzosa», reconociendo de manera abierta que se trataba de un estado en el que se contenía la participación popular en espera de que la educación y el progreso material prepararan al pueblo para escoger libremente a sus gobernantes.

Aun cuando el mantenimiento de la paz forzosa exigía un ejercicio autoritario y en ocasiones represivo del poder político, en condiciones normales y a lo largo de todo el periodo aquélla se sustentaba en la aplicación de las reglas formales del juego contempladas en la Constitución y en las leyes electorales. En ambos aspectos, el régimen político mexicano no se distanciaba de otros en América Latina y aun en Europa, pues, de acuerdo con los parámetros de la época, lo importante era apegarse a la legalidad establecida e integrar los poderes del gobierno a fin de garantizar la estabilidad. Las elecciones se celebraban con regularidad, cada dos años para titulares y suplentes de la Cámara de Diputados y el Senado (que se renovaba por mitades), cada seis años para los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, cada cuatro (y luego seis) años para la presidencia y cada cuatro para las gubernaturas de los estados. Al igual que en muchos otros países, las elecciones federales eran indirectas en primer grado, basadas en el voto universal masculino de los casados mayores de 18 años y de los solteros mayores de 21, siempre y cuando contaran con un modo honesto de vivir. Dado el perfil demográfico de la sociedad mexicana, en 1880 votaron unos 13 000 electores, de los cuales unos 12 000 sufragios fueron para Manuel González. En las de 1884, y en las seis que se celebraron en los 20 años sucesivos, prácticamente todos los votos fueron para el candidato único, Porfirio Díaz. Resulta natural pensar que en ese lapso el número de votantes aumentó de manera progresiva, aunque algunos testigos de la época sostenían que eran muchos menos los que en realidad acudían a las urnas.

Gobernadores y jefes políticos: los poderes regionales

En el terreno de la práctica, el paso inicial para el establecimiento de este sistema político consistió en colocar a antiguos aliados en las gubernaturas de los estados, al punto que durante la primera década del régimen, tres cuartas partes de los gobernadores provenían de las fuerzas armadas. Se trataba de contar con cuadros leales que pudieran dar continuidad y alcance nacional a las políticas federales, quienes, sin embargo, no debían tener aspiraciones de suceder a Díaz, a riesgo de volver a la situación de inestabilidad anterior. De ahí que, aprovechando el principio de no reelección entonces vigente, las gubernaturas se renovaran durante el periodo de Manuel González con personajes conocidos localmente, aunque cercanos al gobierno. La relación entre los gobernadores y el poder central terminó de definirse al regreso de Díaz a la presidencia. Fue entonces cuando se consolidó su función de conciliación e intermediación con las élites locales, al mismo tiempo que se selló la adhesión de éstas a las directivas del gobierno federal y, particularmente, del propio Porfirio Díaz.

Gracias a la reforma constitucional de 1887, que autorizó la reelección consecutiva del Ejecutivo federal y de los estatales, y bajo la premisa de lealtad al presidente, muchos gobernadores tuvieron una larga trayectoria en su cargo: en Tlaxcala, Próspero Cahuantzi permaneció 26 años; Mucio Martínez, de Puebla, sumó 18, y Bernardo Reyes 20 en Nuevo León. Muchos otros los emularon: Teodoro Dehesa en Veracruz, José Vicente Villada en el Estado de México, Luis Torres en Sonora. Y si en los años iniciales Díaz optó por los compañeros del ejército o los correligionarios para ocupar posiciones importantes dentro del aparato de gobierno, en los últimos cedió cada vez más a la tentación de abrir esos cargos a individuos con gran poder económico, como Luis Terrazas en Chihuahua y Olegario Molina en Yucatán, lo que contribuyó a minar su legitimidad.

Los gobernadores aseguraban la estabilidad política debido a su manejo de las élites locales y a la posibilidad de controlar la elección de diputados, senadores y jueces afines al régimen. Investigaciones recientes han arrojado luz sobre el procedimiento que se fue estableciendo: el presidente de la República elaboraba una planilla que sólo incluía a quienes debían ser elegidos como titulares y dejaba en blanco las suplencias, que había de llenar la pluma del gobernador. El acuerdo era aceptable para los gobernadores porque no era raro que una suplencia deviniera titularidad en cualquiera de las dos cámaras, dada la movilidad de los legisladores dentro del cuerpo político y la flexibilidad de la legislación electoral vigente, y en vista también de la avanzada edad de muchos titulares, que por esa razón solían no asistir a las sesiones. El acuerdo entre el Ejecutivo federal y los estatales se completaba con el considerable grado de autonomía que el primero otorgaba a los segundos en la elección de los candidatos para ocupar puestos en el gobierno estatal, desde la magistratura hasta las jefaturas políticas, pasando por los integrantes del Congreso local. Naturalmente, el esquema admitía múltiples variaciones, e incluso había casos que escapaban a esta mecánica elemental, pero que por lo general respondían a principios similares de alianzas basadas en el intercambio de bienes políticos mutuamente provechosos.

No obstante lo anterior, desde el segundo periodo presidencial de Díaz, el régimen se caracterizó por una mayor centralización de la toma de decisiones y del ejercicio del poder. Por tanto, a partir de ese momento se acentuaron las tensiones entre un gobierno federal cada vez más autoritario y unas élites regionales que anhelaban más participación en el ejercicio político. Si bien la autoridad de Díaz no fue seriamente cuestionada antes de 1910, los políticos de los estados no siempre estuvieron dispuestos a aceptar imposiciones del centro en las gubernaturas, las jefaturas políticas y las autoridades municipales. Como los gobernadores podían permanecer en el poder durante varios periodos constitucionales, su cargo se convirtió en el terreno más disputado entre los grupos regionales de poder en las dos últimas décadas del Porfiriato.

En muchos estados se organizaron movimientos antirreeleccionistas contra los gobernadores designados desde el centro, y en varias ocasiones lograron imponer a sus propios candidatos o, por lo menos, evitar la reelección de los candidatos oficiales. Por lo general, estos focos de descontento se canalizaban mediante la negociación y la incorporación de los desafectos a algunas posiciones políticas, como presidencias municipales o diputaciones locales, sin excluir cierta dosis de represión selectiva contra la prensa o las manifestaciones públicas de oposición. Como ejemplos típicos de esta dinámica se puede mencionar el intento fallido de reelección de José María Garza Galán, en Coahuila, o la salida forzada del general Martín González del gobierno de Oaxaca, a pesar de que era amigo cercano y aliado incondicional de Porfirio Díaz.

Otra de las prerrogativas de los gobernadores era nombrar y remover a los jefes o prefectos políticos que, como han mostrado investigaciones recientes, fueron piezas clave en el sistema político mexicano del siglo XIX y hasta su desaparición definitiva en la Constitución de 1917. Los jefes políticos, que hacia el final del Porfiriato sumaban unos 300 en todo el país, actuaban como agentes del Ejecutivo en municipios, rancherías y otras localidades dentro del estado. Concebidos como «enlaces» del gobernador, eran intermediarios indispensables en la realización de los programas públicos, la resolución de conflictos, la canalización de peticiones y litigios, así como en la prevención, contención o sofocamiento del descontento local. Contra los afanes de modernización del aparato estatal, las jefaturas políticas concentraban amplias atribuciones legales, que comprendían el campo político, militar, fiscal y educativo, y abarcaban desde la organización de las elecciones hasta la aplicación de las leyes de desamortización, a lo que se sumaban ciertas prerrogativas informales, como un ejercicio discrecional del poder y prácticas clientelares. La concentración del poder en estos funcionarios contrasta con su falta de representatividad —y con frecuencia de legitimidad— entre los habitantes de las localidades sobre las que lo ejercían, y la conjunción de ambos ingredientes fue en muchos casos fuente de resentimientos y reclamos que afloraron en la coyuntura crítica de la Revolución.

Aunque por lo general los jefes políticos encauzaban las políticas del régimen, muchas veces representaban a las élites y grupos regionales y sus aspiraciones de autonomía, erigiéndose como barreras de contención frente a los esfuerzos de centralización desplegados desde los gobiernos estatal o federal. Esta compleja combinación de roles hacía de las jefaturas políticas piezas clave en el funcionamiento del sistema. El ejercicio de esta tarea solía ser un escalón para otros cargos políticos, desde presidencias municipales hasta magistraturas de la Suprema Corte. De hecho, el propio Porfirio Díaz había sido subprefecto de Ixtlán en 1855 y posteriormente jefe político de Tehuantepec, lo que le había dado un conocimiento directo de la importancia de este cargo, sólo en apariencia modesto.

Magistrados y legisladores

Desde 1824, México adoptó el principio de división de poderes, si bien a partir de entonces el equilibrio entre ellos se modificó en los distintos ordenamientos legales y los gobiernos asumieron actitudes diversas frente a ese marco legal. Como las anteriores, la Constitución de 1857 prescribía la división e independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y pretendía garantizarla mediante la elección indirecta de sus miembros, aunque otorgaba un peso menor al Ejecutivo, problema que habrían de enfrentar Juárez y Lerdo durante sus gestiones. En los inicios de la presidencia de Porfirio Díaz, el Poder Legislativo gozaba de gran autonomía, que se manifestó en el rechazo a importantes iniciativas presidenciales. Díaz buscó modificar esa situación, que le dificultaba la gobernabilidad, aunque al hacerlo violentaba la letra de la Constitución. El principal mecanismo al que recurrió fue, como se explicó antes, intervenir en la designación de los candidatos al Congreso, con lo cual fue minando la independencia y erosionando la capacidad de éste para legislar. En la fase de madurez del régimen se presentaron pocas iniciativas independientes y la presión del cuerpo desalentaba el desacuerdo de algunos de sus miembros; las iniciativas que no contaban con el respaldo del Ejecutivo eran rechazadas en la Cámara de Diputados o postergadas indefinidamente en la de Senadores. Esta última, que se había restaurado en 1874 como una representación directa de los estados, fue también cediendo sus facultades a un Ejecutivo que gobernaba de manera cada vez más personal. En fin, la reelección en ambas cámaras era tan común que, al finalizar el Porfiriato, muchos habían ocupado una curul más de 10 veces, ya fuera repitiendo como diputados, ya turnándose entre esa cámara y la de Senadores.

Con todo, esta evolución propició también una suerte de «normalización» en el ejercicio de los poderes, pues, por ejemplo, el uso de atribuciones extraordinarias, tan común en la República Restaurada y en los inicios del Porfiriato, fue progresivamente reducido y confinado a ciertas materias (particularmente dentro del ámbito económico —como el otorgamiento de concesiones ferroviarias o de patentes—, el militar —como las reglas para el ingreso al ejército— o el de la política internacional —como la firma de tratados con otros países—), mientras que el Congreso preservó la facultad para legislar sobre materias políticas (como la organización de las elecciones y las relaciones entre los estados), las reformas a la Constitución y la elaboración del presupuesto. Además, el propio Congreso expidió una serie de códigos y leyes que normarían las esferas civil y penal, además de importantes ámbitos de la actividad económica —como la minería y el comercio. En algunas materias, el desacuerdo entre ambos poderes se prolongó por muchos años, como lo prueba el caso de las alcabalas, que pese a los esfuerzos del Ejecutivo no se eliminaron hasta 1896. Los magistrados de la Suprema Corte eran elegidos mediante procedimientos similares por periodos de seis años. Los ministros del Tribunal Superior de Justicia y los jueces penales del Distrito Federal, cercanos al ámbito de influencia y de intereses de Díaz, eran también elegidos por voto popular en elecciones indirectas o bien designados por el propio presidente de la República. Para algunos autores de la época, como Justo Sierra, el resultado era similar: si los nombraba Díaz le debían lealtad (pues, además, al no ser inamovibles eran vulnerables y debían garantizar la reelección); si eran votados bajo la influencia del presidente, le debían la misma lealtad. Como dijimos, la injerencia en las elecciones no era directa ni definitiva, pues se abrían diferentes resquicios a la negociación. Sin embargo, fueron varios los autores que compartieron y difundieron la preocupación de Sierra y que explican que agrupaciones como la Unión Liberal hayan buscado la inamovilidad de los jueces.

La anhelada independencia garantizaría la imparcialidad en las decisiones judiciales. En cuanto a la justicia local, hay indicios de que el Tribunal Superior de Justicia trataba con benignidad y simpatía a funcionarios u hombres del régimen (policías, militares, diputados), pero lo hacía sin incurrir en prácticas ilegales y respetando los mecanismos procesales. Otra esfera a considerar es la intervención judicial ante actos inconstitucionales por parte de miembros del Poder Ejecutivo o Legislativo, es decir, ante violaciones de las garantías o ante la promulgación de leyes contrarias a la Constitución. La legislación no contemplaba un control de la constitucionalidad, es decir, no permitía al Poder Judicial calificar las leyes emitidas por el Legislativo, y tampoco calificar la legalidad de las elecciones, pues de ello se encargaba el Tribunal Electoral. Sin embargo, permitía admitir demandas y aportar soluciones en casos particulares mediante el recurso de amparo, que interponían ante la justicia federal las personas que veían afectadas sus garantías. El amparo funcionó y se practicó a lo largo del periodo, aunque ciertas decisiones de la Suprema Corte restringieron la amplitud que originalmente se le había concedido. No en lo tocante a la interposición de amparos contra decisiones de los jueces, pues si bien este tipo de amparos se había limitado en 1869 para impedir que la Suprema Corte se convirtiera en un tribunal de última instancia, algunos reclamos se admitieron en el Porfiriato. En cambio, se limitó en lo tocante a la posibilidad de calificar la legitimidad de autoridades y, con ello, la legalidad de su elección. Antes de que empezara el gobierno de Díaz, el presidente del máximo tribunal supuso que el examen de un acto violatorio de las garantías por parte de un funcionario permitía valorar también su competencia o legitimidad; durante el Porfiriato la tendencia cambió, se pensó que el amparo sólo debía examinar la violación de la garantía y no la legitimidad de la autoridad que la violaba. Por tanto, la Suprema Corte se abstuvo de calificar las elecciones, negando la entrada que el amparo podía haberle abierto y optando por una independencia que algunos vieron como muestra de su adhesión al Ejecutivo.

En general, los magistrados compartían con los parlamentarios tanto la permanencia como la movilidad dentro de la clase política: muchos habían sido o llegaron a ser representantes ante el Congreso y otros provenían de los gobiernos estatales, si bien muchos habían seguido una carrera judicial. Como los congresistas, envejecieron con el régimen y, en su mayoría, cayeron con él.

Los apoyos y los allegados

Como se ha demostrado, y contra lo que pudiera pensarse, el ejército porfirista era pequeño y se encontraba pobremente armado para los estándares internacionales. El ejército federal tenía entre 24 000 y 30 000 efectivos, la tercera parte de lo que aconsejaban los militares franceses (un militar por cada 100 habitantes en tiempos de paz). Junto al ejército existían otros cuerpos armados, como la Guardia Nacional y las fuerzas auxiliares de los estados, que sumaban unos 70 000 efectivos. La Guardia Nacional constituía el núcleo originario del Ejército Mexicano, forjado en 1846 en el contexto de la guerra con Estados Unidos y reflejo de la dispersión del poder entre los caudillos regionales, expresaba las aspiraciones federalistas y autonomistas, y de sus filas procedían tanto ciertos líderes tuxtepecanos —incluido el propio Porfirio Díaz— como algunos desafectos al régimen. A partir de 1880, cuando empezaron a graduarse los primeros cuadros profesionales del Colegio Militar (reabierto en 1869), se procuró reemplazar ese grupo con el ejército auxiliar, que tenía un entrenamiento deficiente pero resultaba menos amenazante a los ojos del régimen. Completaban el cuadro los cuerpos paramilitares de la gendarmería fiscal (1000 elementos) y los Rurales, la fama de los cuales provenía de su participación en actos represivos, pero cuya importancia se ha sobrestimado, pues se trataba de apenas 1600 elementos apostados en algunas villas de los estados del centro.

Existían claras diferencias entre el ejército permanente y el auxiliar, en parte por el origen social de sus miembros y en parte por sus funciones. El primero, más elitista, respondía al llamado de las autoridades estatales para hacer frente a perturbaciones graves del orden público, como la rebelión de Tomóchic, en Chihuahua, que fue violentamente reprimida por esta agrupación. El segundo, de composición más popular, se consideraba idóneo para controlar focos locales de oposición, pero como se involucró cada vez más en asuntos políticos de los estados perdió confiabilidad a los ojos del régimen, lo que, a partir de 1893, provocó que se le fusionara con el cuerpo de Rurales, dependiente de la Secretaría de Gobernación. De modo más general, a partir de entonces el gobierno decidió disminuir el peso político del sector castrense, lo que se manifestó en la reducción del número de gobernadores con trayectoria militar de 21 a ocho en el curso de unos cuantos años. Esta tendencia se vio temporalmente contenida por la llegada de Bernardo Reyes a la Secretaría de Guerra y Marina en 1900. Reyes organizó la Segunda Reserva, un cuerpo de 20 000 ciudadanos armados inspirado en la Guardia Nacional cuya capacidad de convocatoria y movilización pareció un peligro potencial para el poder presidencial. Ello explica su disolución y el relevo de Reyes como secretario de Guerra, tras lo cual sobrevino una etapa de corrupción y desmoralización del ejército que, al verse acompañada por una reducción ulterior en sus efectivos totales, terminó por debilitar al brazo armado del poder político.

En forma aparentemente paradójica, al mismo tiempo que el ejército pasaba a segundo plano se acentuaba el endurecimiento del régimen, lo que se hizo notar en el automatismo de las prácticas electorales, en una vigilancia más estrecha sobre la prensa y en la represión de cualquier movilización opositora. Todo esto fue en parte resultado de la mayor capacidad del Estado para controlar, administrar y hacer cumplir la ley: se había construido un aparato político eficaz que aplicaba el remedio que la situación reclamaba, ya fuera mediante la conciliación, la negociación o, en casos extremos, la represión. A ello contribuyó también que se incorporara una nueva generación de políticos a la clase gobernante que, a partir de los años de 1890, desplazó en cierta medida a la anterior. Este grupo provenía de círculos de clase media urbana, ostentaba un nivel educativo más alto que el promedio y compartía una concepción de la historia y de la sociedad fundada en la filosofía positivista, la cual, como se verá después, buscaba aplicar los principios y métodos de la ciencia a la resolución de los problemas sociales. El grupo propugnaba por un orden «científico» de la política y la administración que propiciara el progreso material, y de ahí que se les conociera, no sin cierto sarcasmo, como «los científicos».

Aunque nunca fue un grupo popular ni llegó a ser muy numeroso, algunos de sus integrantes ocuparon puestos clave en la administración, lo que les dio una gran influencia y visibilidad. Miembros prominentes del grupo se hicieron presentes en el gabinete (José Yves Limantour, Enrique Creel, Justo Sierra), en el Congreso (Francisco Bulnes, Emilio Rabasa, Pablo Macedo), en el gobierno de los estados (Ramón Corral, Emilio Pimentel, Alfredo Chavero) y algunos ocuparon varios de estos puestos. La importancia que otorgaban a la estabilidad y al progreso material los llevó a justificar la realización trunca del credo liberal, sobre todo en lo tocante a las libertades civiles y las prácticas democráticas. Su visión tecnocrática de la política pudo haberles acarreado pocas simpatías, pero ciertamente le imprimió una mayor eficacia a la administración pública (que incluyó el establecimiento de nuevas dependencias de gobierno y el registro de los principales indicadores económicos), les permitió alcanzar el largamente anhelado equilibrio presupuestal —que durante varios años fue en realidad un holgado superávit fiscal— y consolidar el crédito internacional, lo que a su vez hizo posible utilizar un endeudamiento externo moderado como medio para promover el desarrollo económico. Pese a que algunas de sus iniciativas les ganaron la fama de beneficiar en exceso los intereses foráneos y a ciertos grupos empresariales, lo cierto es que sus decisiones reflejaban un creciente nacionalismo y hasta un antinorteamericanismo: en la primera década del siglo favorecieron a inversionistas europeos a fin de disminuir la presencia de Estados Unidos en México, lo que provocó cierto distanciamiento en las relaciones con el poderoso vecino. Asimismo, encabezaron el proceso de adquisición de las principales líneas ferroviarias que concluyó en la llamada «mexicanización» de los ferrocarriles en 1908, y al año siguiente impulsaron una ley minera que revertía algunos de los principios liberalizadores que habían caracterizado a la de 1892. En opinión de muchos, los «científicos» ofrecieron a Díaz la ocasión de mantener dividida a la élite gobernante, lo que le permitía preservar su condición de mediador indispensable para la estabilidad política de la nación.

Las oposiciones

Pese a la incuestionable fortaleza del régimen, acaso no hubo un momento en el cual no aparecieran, aquí o allá, corrientes críticas de opinión, movilizaciones reivindicativas o francas rebeliones. Las críticas más tenaces, aunque nunca realmente amenazantes, provenían de las filas de los liberales puros y de los representantes de la Iglesia. Estos grupos se expresaban a través de la prensa: los primeros en periódicos como El Monitor Republicano y El Diario del Hogar; los otros, en El Tiempo y La Voz de México. Sus directores y redactores padecieron con frecuencia cárcel y persecución, en tanto que periódicos más radicales fueron de plano suprimidos.

La oposición liberal estaba formada por los herederos de la Reforma que se sentían desencantados por el incumplimiento de la Constitución de 1857 y no se resignaban a renunciar al ejercicio pleno de las libertades civiles y políticas en nombre del orden y la estabilidad, o que rechazaban las justificaciones positivistas del régimen y demandaban que se cumpliera la Constitución. La Iglesia en su conjunto, aunque no olvidaba las arbitrariedades y despojos de que había sido víctima por obra de los liberales, en atención a la política conciliadora tuvo un trato cordial con Díaz, pero algunos sectores lo criticaron tanto en lo político como en lo social. En el segundo ámbito se desarrolló una corriente de catolicismo social que cuestionó desde la forma en que el positivismo y el materialismo amenazaban los valores y el espíritu del catolicismo, hasta la opresión y los malos tratos de que eran víctimas los trabajadores a manos de hacendados abusivos. Junto a estos militantes católicos había grupos que en general compartían una visión conservadora y propugnaban por la persistencia de una sociedad corporativa, con cotos y privilegios sociales claramente demarcados.

Otros tropiezos en la senda de la estabilidad procedían de los levantamientos agrarios que, como se verá más adelante, se presentaron con impresionante frecuencia durante todo el siglo XIX y que respondían a motivaciones que iban desde la defensa de la autonomía política, de las tierras comunales o de la cultura tradicional, hasta el rechazo a la imposición de autoridades o al aumento de los impuestos. Si bien frente a los reclamos pacíficos el gobierno solía adoptar una actitud benevolente y Díaz podía intervenir en persona para dar un fallo a favor de las comunidades, ante las movilizaciones violentas era implacable: fusiló a dirigentes, encarceló a muchos participantes y combatió militarmente los movimientos armados. En el marco de esa continuidad, a principios de los años de 1890 se vivió una coyuntura muy seria debido a la combinación de una crisis económica, agravada por epidemias y condiciones climáticas que arruinaron las cosechas en muchas partes del país, por un lado, y por el otro, el deseo de aprovechar la reforma a la Constitución que permitía la reelección indefinida de los gobernadores para colocar a los candidatos favoritos de las élites locales —pero no necesariamente del poder federal— en esos cargos. En el norte, donde la situación fue más crítica, el general Bernardo Reyes se convirtió en la figura clave, tanto para mediar y distribuir prebendas entre la clase política local, como para ejercer dosis variables de represión. Dentro de una lógica algo distinta debe mencionarse el combate contra los yaquis, una nación india que se resistía a la lógica integradora del Estado nacional y contra la que se siguió una guerra sin cuartel, que continuó hasta el decenio de 1930. En la primera década del siglo XX, unos 6500 yaquis (trabajadores y sus familias) fueron deportados a Yucatán, donde se les forzó a trabajar en las haciendas henequeneras.

La estabilidad del régimen enfrentaba aún otro reto: en las ciudades, los empleados y obreros fabriles se constituían en una fuerza con creciente capacidad de expresión. Una industrialización tardía y la inexistencia de derechos laborales mínimos consagrados por la ley retrasaron por algún tiempo la conformación de un movimiento obrero en sentido estricto. Los trabajadores industriales se asociaban en organizaciones de corte mutualista, a veces patrocinadas por el gobierno, y las autoridades mediaban en forma paternalista en los conflictos obrero-patronales, conteniendo los afanes de movilización de una clase asalariada cada vez más numerosa. En concordancia, las asociaciones mutualistas apoyaban al régimen y formaban parte importante en los clubes, en los desfiles y en las proclamas a favor de la reelección.

Este relativo sosiego no excluyó el estallido de huelgas a lo largo de todo el periodo, que por lo general se resolvieron pacíficamente con la intermediación de las autoridades o de la organización oficial de los trabajadores, el Congreso Obrero, o con la represión esporádica del radicalismo obrero, que aparecía aquí y allá bajo las banderas del anarquismo y vagas versiones del socialismo. Con todo, nada de eso se asemejaba a lo que sucedería en 1906, año en que las movilizaciones de trabajadores ferroviarios, la aparición de organizaciones militantes entre los obreros de la industria textil (en particular el Gran Círculo de Obreros Libres) y las campañas de propaganda del Partido Liberal Mexicano confluyeron para crear un clima de creciente agitación. Este ambiente se tradujo en paros y movilizaciones laborales cuyas expresiones más estruendosas fueron la huelga que estalló en el norte de Sonora, en la Cananea Consolidated Copper Company, y la reacción de los trabajadores tras la publicación del laudo presidencial que pretendía solucionar el conflicto en la fábrica textil de Río Blanco, en Veracruz. La notoriedad de estos hechos no reside en el radicalismo de las demandas de los trabajadores y ni siquiera en lo insostenible de su situación laboral, sino en que pusieron en evidencia las resquebrajaduras del régimen, su incapacidad para encontrar salidas pacíficas a conflictos aislados, y el pasmo, si no la complicidad, con que consintió respuestas represivas totalmente desproporcionadas, en el primer caso por parte de la policía norteamericana y en el segundo de las fuerzas federales. A partir de entonces, el crecimiento inevitable de las plantillas de trabajadores en los sectores modernos de la actividad económica y la creciente influencia del anarcosindicalismo en los núcleos más avanzados del movimiento obrero acentuaron los impulsos hacia la organización independiente y hacia la movilización reivindicativa, y ambas fueron recibidas por el gobierno con recelo o franca animadversión.

Prensa, clubes y partidos políticos; el fin del régimen

Probablemente la mayor fragilidad del régimen porfirista radicó en no haber creado los mecanismos para la transmisión pacífica del poder político. La elección indirecta de los gobernantes buscaba garantizar la representación tamizando las diferencias, de manera que la lucha entre facciones se redujera al mínimo. A este mismo impulso debe atribuirse la falta de organizaciones políticas permanentes durante buena parte del Porfiriato. Aunque en épocas de elecciones proliferaban los «clubes», por medio de los cuales solían encauzarse las candidaturas, su existencia era breve y se reducía a ese propósito; en cambio, las inquietudes de orden político se expresaban en la prensa periódica, que acaso por esta razón proliferó generosamente en estos años. Hubo periódicos oficiales que, como El Imparcial, contaron con el subsidio del régimen y se convirtieron en propagandistas de sus logros. Los hubo también independientes, opositores, radicales; nacionales y estatales; católicos, liberales, anarquistas; de larga vida y de publicación efímera, ya porque tuvieran como único propósito promover alguna candidatura, ya porque fueran clausurados por lastimar la delicada sensibilidad del régimen. En cualquier caso, los periódicos hacían las veces de organizaciones políticas porque, en el fondo, se pensaba que los partidos alentaban la división y promovían el faccionalismo, y que éstos eran enemigos irreconciliables de la unidad y la paz.

En 1892 los «científicos» fundaron la Unión Liberal, para apoyar la tercera reelección de Díaz y aceptando sin excesivo pesar el sacrificio de una democracia plena ante la necesidad de continuar la tarea de modernizar el país. Sin embargo, éste no fue el germen de una vida partidaria más amplia, por cuanto la iniciativa no fue secundada por otros grupos que mantenían posturas críticas —como los católicos o los liberales puros—, y porque el régimen, lejos de alentar el fortalecimiento de la oposición, reaccionaba contra cualquier atisbo de organización independiente aprehendiendo, desterrando o neutralizando de cualquier otra forma a sus dirigentes. Es difícil decir con qué mezcla exacta de genuino consenso, conformidad y temor ocurrían, pero el hecho es que los brotes de oposición tenían generalmente un tinte local y no cuestionaban el statu quo. Aunque hubo muchas asociaciones políticas, como clubes, círculos y «sociedades de amigos», con enorme frecuencia encaminadas a apoyar la candidatura de Díaz y las de los gobernadores, se trataba casi siempre de agrupaciones semioficiales de dudosa representatividad. La ausencia de un sistema de partidos es quizá una de las grandes anomalías que marcaron la evolución política de México respecto a otros países, incluso dentro del contexto latinoamericano, durante este periodo.

Entre los primeros clubes nacionales que no se formaron bajo la motivación exclusiva de promover la siguiente reelección del presidente debe mencionarse el Club Liberal Ponciano Arriaga, fundado en 1901 en San Luis Potosí por iniciativa de Camilo Arriaga. Si bien en su origen sus reivindicaciones apenas iban más allá de pedir que se observaran los preceptos liberales, pronto se dividió y radicalizó, al grado de que, cuando en 1905 se constituyó formalmente como Partido Liberal Mexicano, sus principales dirigentes, los hermanos Flores Magón, entonces en el exilio, profesaban ideas anarquistas y propugnaban por un amplio programa de reforma social.

La aparición de las primeras agrupaciones políticas independientes anuncia el principio de la última fase del régimen porfirista, aunque el factor que desató su declive fue la creación de la vicepresidencia con vistas a las elecciones de 1904, debido al significado que ésta adquirió como el ámbito en que habría de dirimirse la futura sucesión de Porfirio Díaz. Los contendientes más visibles, el «científico» José Yves Limantour y el militar de brillante carrera Bernardo Reyes, renunciaron a manifestar públicamente sus ambiciones y se sometieron a los designios del gran elector, quien se decantó por un personaje gris que difícilmente representaría una amenaza en el futuro: el sonorense Ramón Corral, miembro del grupo «científico». La división en la élite gobernante debilitó al gobierno y creó un foco de inestabilidad que se volvería más difícil de manejar con el correr de los años: el de los seguidores de Reyes, que se convirtieron en críticos acérrimos de la política de los «científicos» y en opositores potenciales del régimen. El quiebre en la clase política se produjo al tiempo que el gobierno mexicano enfrentaba complejos desafíos en el contexto internacional. La actividad de «los científicos» en pos de un mayor acercamiento con Europa y la «mexicanización» de las principales líneas férreas generaron contrariedad entre grupos de interés económico y en círculos gubernamentales de Estados Unidos, misma que se acentuó debido a posturas encontradas en relación con Centroamérica y a la supuesta existencia de un tratado en el que México otorgaba privilegios a Japón, potencia emergente que, a los ojos de Washington, parecía amenazar sus intereses. Aunque no se ha podido demostrar que el gobierno norteamericano hubiera «abandonado» al presidente Díaz, y mucho menos que hubiera actuado de alguna manera para favorecer su caída, es cierto que al finalizar la primera década del siglo XX las relaciones entre ambos no se encontraban en su mejor momento.

A medida que se aproximaban las elecciones de 1910, y particularmente tras las declaraciones que emitiera Díaz en 1908, ante el periodista estadounidense James Creelman, asegurando que vería con buenos ojos la formación de partidos políticos y no aspiraría a una nueva reelección, los vientos de cambio cobraron ímpetu en muchas partes del país. Se publicaron numerosos folletos, de autores jóvenes, y periódicos que hacían suyas las inquietudes políticas. A fines de ese mismo año se constituyó en Guadalajara el Partido Independiente, que apoyaba la candidatura de Bernardo Reyes a la vicepresidencia. A su gran popularidad entre miembros del ejército y la francmasonería se sumaba la que tenía entre las clases medias urbanas y la de muchos de los que se oponían a los «científicos», ante quienes se presentaba como una opción nacionalista. En el curso de 1909 se organizaron otros clubes que apoyaban su candidatura, como el Partido Democrático y el Club Soberanía Popular que, pese a no cuestionar las reglas del juego del sistema, fueron objeto de una represión selectiva y desarticuladora por parte del régimen. El movimiento reyista permaneció inconexo y falto de liderazgo, pues el propio Reyes nunca asumió formalmente la candidatura y, antes bien, aceptó el camino del destierro que Díaz le impuso al encomendarle una misión militar en Europa en noviembre de 1909.

A mediados de ese año hizo su aparición otra organización política cuyo nombre definitivo fue el de Partido Anti-Reeleccionista, en la que participaba media centena de individuos, algunos ya connotados en el medio político o intelectual, como José Vasconcelos, Filomeno Mata y Francisco Madero, heredero de una próspera familia de empresarios coahuilenses y autor del libro La sucesión presidencial de 1910. Acto seguido, los promotores del nuevo partido iniciaron giras por toda la República para divulgar su mensaje, que se resumía en el lema «Sufragio efectivo, no reelección». En particular, Madero recorrió buena parte del país, realizando mítines y promoviendo la formación de clubes antirreeleccionistas. En abril del año siguiente, los representantes de todos los clubes así formados se reunieron y eligieron como candidato a la presidencia al propio Madero, y a la vicepresidencia a Francisco Vázquez Gómez. En ese momento sus posibilidades de éxito parecían nulas. Luis González afirma que el padre de Madero, don Evaristo, le advirtió que lo suyo era «el desafío de un microbio a un elefante».

Fue así como el grupo gobernante envejeció sin sentirse obligado a prever su reemplazo. En 1910, Porfirio Díaz cumpliría 80 años y 34 en el poder, mientras varios gobernadores lo seguían con una veintena de años en funciones y más de 70 años cumplidos, y cuatro miembros de su gabinete rondaban las dos décadas de permanencia en sus cargos. No es de extrañar, entonces, que cuando los antirreeleccionistas iniciaron su movilización, el gobierno de Díaz, entumecido y mal preparado para enfrentar contrincantes reales, haya leído mal las señales del momento y haya activado una vez más los anquilosados mecanismos de la reelección. Contradiciendo su propia declaración al periodista James Creelman en el sentido de que no buscaría una vez más la presidencia, Díaz aceptó la candidatura que le ofreció el Club Reeleccionista, persiguió o encarceló a sus opositores y se reeligió por un «último» —Porfirio Díaz dixit— periodo de seis años. Ni los resultados electorales que anunciaban un triunfo apabullante para el presidente, ni las vistosas conmemoraciones del Centenario de la Independencia convencieron al candidato antirreeleccionista, Francisco I. Madero, de desandar sus pasos. Desde San Antonio, Texas, donde se había refugiado tras escapar de su encarcelamiento en San Luis Potosí, llamó al pueblo de México a levantarse contra lo que consideraba un gobierno emanado del fraude electoral. La respuesta a esta convocatoria marcó el comienzo de la Revolución mexicana.

LA ECONOMÍA

Entre 1876 y 1910 tuvo lugar en México un notable proceso de desarrollo económico: se construyeron vías de ferrocarril que unieron el país y permitieron ampliar los mercados; se intensificó la producción minera y agrícola y se consolidó un sector de la economía orientado a la exportación; la mayor acumulación de riqueza hizo posible el inicio de la industrialización. En ello influyeron varios factores, entre los cuales es preciso destacar la estabilidad política y la transformación del marco legal, que propiciaron la llegada de capitales extranjeros y una mayor apertura a la economía internacional.

Estabilidad, recuperación y crecimiento económico

El gran logro del régimen encabezado por Porfirio Díaz fue la reanudación del crecimiento económico, que arrancó desde un nivel muy bajo tras décadas de estancamiento o franca depresión. Fue, además, una conquista conscientemente buscada por la élite gobernante y que se pensaba alcanzar con la estabilidad política, al punto que las reelecciones del presidente se justificaban, entre otras razones, para que pudiera realizar «el programa económico que nuestro estado social demanda». La estabilidad, de hecho, hizo posible un amplio programa de reformas legales que atrajeron a los inversionistas extranjeros a desarrollar el potencial económico del país y crearon un ambiente de confianza que alentó también a los empresarios nacionales a invertir en actividades productivas.

Entre los cambios institucionales más significativos se encuentran las leyes que transformaron la estructura de la propiedad raíz (aunque seis de ellas se expidieron antes de la llegada de Díaz al poder y solamente dos durante su mandato), las cuales contribuyeron a individualizar la propiedad de las corporaciones indígenas y eclesiásticas, a privatizar enormes extensiones de tierras baldías y a perfeccionar los derechos de propiedad sobre la tierra, y al mismo tiempo procuraron obtener ingresos para la hacienda pública. En cambio, el propósito de colonizar el territorio con inmigrantes laboriosos y emprendedores no se alcanzó, pues muy pocos respondieron a la convocatoria del gobierno. También en el campo de la minería se introdujeron importantes cambios legales. Ésta era una actividad muy importante, pues estimulaba los mercados regionales, proveía a la economía nacional de dinero y aportaba asimismo la mercancía-medio de pago con la que México participaba en el mercado internacional para adquirir importaciones y saldar el déficit comercial: la plata. Las nuevas leyes sustituyeron la legislación colonial, muy anticuada para las necesidades de la minería moderna, e introdujeron innovaciones como la sociedad anónima, la libertad de explotación y una forma de concesión que se acercaba a la propiedad privada. Estas modificaciones abrieron la puerta para que se constituyeran, dentro y fuera del país, sociedades accionarias de grandes dimensiones que rehabilitaron la minería mexicana mediante el uso de tecnología avanzada y con la explotación de minerales industriales en gran escala. Otro cambio legal de consecuencias importantes fue la abolición de las alcabalas, lograda sólo tras vencer la resistencia de los estados, medida que representó el último toque en el largo proceso de consolidación política, administrativa y financiera del Estado federal, cuya contraparte económica fue la unificación del mercado nacional.

Junto con la transformación del marco institucional se ampliaron las competencias del Estado, su capacidad administrativa y su presencia material, posibilitada en parte por el incremento en los ingresos públicos. Asimismo, el gasto público, antes concentrado en el pago del ejército y de la deuda pública, amplió sus alcances para abarcar la promoción económica, en particular los subsidios a la expansión ferroviaria. El fortalecimiento de las finanzas públicas fue resultado del auge económico, la diversificación de las fuentes de ingreso y la regularización del crédito externo. Los ingresos del gobierno federal pasaron de 16 millones de pesos en 1870 a 111 millones en 1910, al mismo tiempo que disminuía su dependencia de los derechos de importación. Por su parte, si bien las finanzas de los estados padecieron por la abolición de las alcabalas y la centralización fiscal, también se vieron favorecidas por la bonanza general. Aunque en medio de una gran disparidad, en conjunto sus ingresos aumentaron a más del triple, al pasar de 8 a 28 millones de pesos entre 1881 y 1908.

El restablecimiento del crédito público se produjo gracias a la exitosa renegociación de la deuda externa entre 1886 y 1888, en lo que desempeñó un papel importante la creación del Banco Nacional de México, que siendo un organismo privado actuó como intermediario en los tratos con los acreedores extranjeros e hizo préstamos de corto plazo al propio gobierno. La renegociación de la deuda redujo su monto total y mejoró las condiciones de pago. A partir de entonces, México pudo utilizar el endeudamiento externo como un instrumento complementario para promover el desarrollo económico.

De la reactivación de la economía al crecimiento económico moderno

Desde finales de 1870, la estabilidad política, el nuevo marco legal y la mayor presencia estatal propiciaron cierta reactivación económica en los ámbitos tradicionales, como la minería, la producción fabril de textiles y tabaco, las artesanías y el comercio. Además, México seguía exportando plata y algunos productos agropecuarios como vainilla, tintes naturales, maderas finas, ganado y pieles. Estos signos de revitalización no anunciaban, sin embargo, cambios relevantes en el nivel, la estructura o el emplazamiento geográfico de la actividad económica. La inmensa mayoría de la población habitaba en el medio rural y se dedicaba a la agricultura, y una parte considerable se encontraba vinculada a los pueblos o atada por coacciones extraeconómicas a las haciendas. Muchas de estas unidades productivas se relacionaban sólo esporádicamente con la economía de mercado, aunque ello variaba de acuerdo con las características de cada región, del transporte y de los productos que se cultivaban. Los bajos salarios y el hecho de que una parte de ellos se pagara en especie reducía la capacidad de compra de la población, es decir, la profundidad del mercado. Por su parte, la falta de medios de transporte estrechaba sus dimensiones y alcance geográfico, y mantenía el territorio nacional en un estado de severa fragmentación.

Las cosas cambiaron a partir de la década de 1880. El factor decisivo para transformar la estructura y el mapa productivo de la economía fue la construcción de ferrocarriles, que arrancó en ese año y continuó hasta el final del Porfiriato. Las líneas atravesaron el territorio nacional desde la capital hasta la frontera con Estados Unidos y desde las áreas del centro-norte hasta el Golfo de México, entrelazaron importantes regiones económicas y más tarde alcanzaron también la frontera con Guatemala (véase el mapa 1). El Estado impulsó decididamente la expansión ferroviaria como parte medular de su proyecto económico, la cual fue financiada con recursos provenientes sobre todo de Estados Unidos y Gran Bretaña. El gobierno federal otorgó a las empresas contratantes concesiones para construir y explotar las vías durante 99 años, que incluían exenciones fiscales y, en muchos casos, subsidios por kilómetro construido, a cambio de lo cual pudo ejercer su influencia en la determinación del trazo y la política tarifaria. La presencia regulatoria del Estado se reforzó con la Ley de Ferrocarriles de 1899 y se consolidó con la adquisición de la mayoría accionaria de las principales empresas, en un proceso que concluyó en 1908 con la formación de los Ferrocarriles Nacionales de México.

Los ferrocarriles fueron el proyecto modernizador más importante del Porfiriato. Integraron materialmente a la nación: atravesaron la mayor parte de los estados, tocaron las principales ciudades y centros de comercio e impulsaron la ocupación y el desarrollo del inmenso territorio norteño. Redujeron de manera considerable los costos del transporte, lo cual favoreció especialmente las actividades que se veían en mayor medida obstaculizadas por su carestía, como los bienes básicos destinados al mercado interno, los combustibles y los minerales de baja ley. En esta medida, fueron el vehículo más poderoso para multiplicar los intercambios, fomentando una organización más eficiente de la actividad económica y la integración de un mercado nacional.

La construcción de ferrocarriles marcó el inicio de la apertura a la inversión extranjera, alentada por la consolidación de las instituciones y posibilitada por la expansión internacional del mercado de capitales. Aunque frecuentemente cuestionada por la ideología surgida de la Revolución, la inversión extranjera constituía un requisito indispensable para el crecimiento, dadas las condiciones de atraso y la escasez de ahorro interno en la economía mexicana. En el sector minero, las incursiones tempranas de capital nortemericano en los yacimientos del norte del país se convirtieron en verdaderas oleadas de inversión cuando los ferrocarriles abrieron nuevas regiones mineras y aumentaron la rentabilidad de los minerales de baja ley. Junto a la plata se empezaron a explotar en gran escala el oro y los minerales industriales, como el plomo y el cobre, de gran demanda en el mercado internacional. A partir de la década de 1890 las actividades extractivas se vieron enriquecidas con el establecimiento de una industria metalúrgica tecnológicamente avanzada, de capital extranjero pero con la participación de empresarios mexicanos, y con grandes plantas de procesamiento en Monterrey, Aguascalientes, San Luis Potosí y otras ciudades del norte del país (véase el mapa 1).

Las inversiones extranjeras abarcaron muchos otros campos de la economía. Capitalistas de Francia, Gran Bretaña y Alemania, junto a la élite de comerciantes adinerados de la ciudad de México, protagonizaron en los años de 1880 la aparición de los primeros bancos, que en las siguientes décadas se multiplicaron para formar una red de dimensiones limitadas pero de alcance nacional. Simultáneamente, inversionistas foráneos organizaron compañías de deslinde y colonización, y más tarde participaron también en proyectos de infraestructura portuaria y de servicios, como electricidad y drenaje. Aunque las estimaciones disponibles son imprecisas, se ha calculado el monto total de la inversión extranjera hacia 1910 en 800 millones de dólares, de los cuales 38% era estadounidense, 29% británico, 27% francés y el resto de otros orígenes.

Auge exportador, modernización económica e industrialización

A partir de 1850 el crecimiento de las economías avanzadas y la reducción de los costos del transporte marítimo promovieron la expansión del comercio internacional. Para México, cuyo desarrollo se veía frenado por la estrechez del mercado interno, integrarse a la economía internacional se presentaba como la única oportunidad para dar un mejor uso a los recursos disponibles y arrancar un proceso de crecimiento económico. Sin embargo, sólo se pudo aprovechar esa oportunidad una vez que el país superó sus dificultades internas, es decir, hacia el último cuarto del siglo XIX, y lo hizo mediante el despliegue de viejas y nuevas actividades exportadoras, alentadas por el apogeo de la demanda externa y por la vecindad con el gran mercado estadounidense. Al auge de las exportaciones contribuyó también la devaluación de la plata, pues los exportadores pagaban sus costos en esta moneda en tanto que obtenían oro por la venta de sus productos en el exterior. Esta ventaja cesó, evidentemente, cuando el país adoptó el patrón oro con la reforma monetaria de 1905.

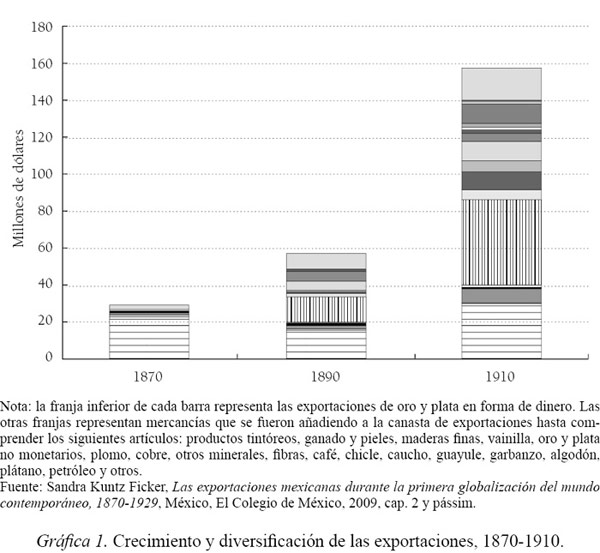

Entre 1870 y 1910 no sólo aumentó significativamente el valor total de las exportaciones (de 29 a 157 millones de dólares), sino que su composición se diversificó en forma considerable, como se ilustra en la gráfica 1.

A los metales preciosos y los artículos tradicionales se sumaron los minerales industriales (cobre, plomo, antimonio y zinc) y una gran variedad de nuevos productos agrícolas. La diversificación productiva implicaba, naturalmente, una mayor difusión geográfica, que llegó a abarcar casi todo el territorio nacional: ganadería, minería y metalurgia en el norte, maderas y resinas en el Golfo, café en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, cobre en Baja California y Sonora y henequén en Yucatán.

El capital extranjero controlaba muchas de las actividades exportadoras, y esto hacía que una parte de sus utilidades se enviaran al exterior. Aun así, su contribución a la economía del país fue significativa y variada: desde el aumento en el nivel de la actividad económica y los beneficios directos en salarios, impuestos y otras derramas de riqueza que podían emplearse en nuevas empresas productivas, hasta los beneficios indirectos que tenían las inversiones en infraestructura de transporte, energía eléctrica y servicios, que las empresas exportadoras realizaban como parte de su actividad. En particular, la derrama salarial contribuyó a ampliar y fortalecer el mercado interno y a crear una demanda para la producción agrícola e industrial.

Así, el modelo de crecimiento sustentado en las exportaciones contribuyó a fortalecer un sector de la economía orientado al mercado interno. No debe sorprender, entonces, que esa derrama de riqueza favoreciera el despegue de la industrialización. A diferencia de las actividades exportadoras, en la producción industrial predominaban los empresarios mexicanos, que incursionaron tanto en las ramas productoras de bienes de consumo (textiles, cerveza, jabón, cigarros) como en las de bienes intermedios para la producción (papel, cemento, vidrio, hierro y acero). Las ciudades del centro (Puebla, Veracruz, Guadalajara, Querétaro y la capital), polos históricos de atracción de población y recursos, concentraron una gran parte de la actividad industrial, aunque la expansión de las comunicaciones y la colonización del norte impulsaron el surgimiento de importantes centros industriales en Monterrey, Torreón y Chihuahua. Como era de esperar, la industrialización se vio acompañada por otros cambios estructurales, como la urbanización y la proletarización de una parte de la fuerza de trabajo, aunque en una escala aún insuficiente para transformar la naturaleza de la economía nacional.

Bajo el impulso de la urbanización y el crecimiento de la demanda se desarrollaron también sectores de la agricultura y de la ganadería que producían para el mercado interno, y que en algunas ocasiones desplegaron importantes vinculaciones con la industria, como en los casos del tabaco, el azúcar, el algodón, el trigo y los cueros. Sin embargo, mientras que la agricultura comercial prosperó, la agricultura de subsistencia, que hasta el final del periodo representó 80% de la producción agrícola total, mantuvo rasgos productivos sumamente arcaicos, y su baja productividad detuvo el crecimiento del sector agrícola en su conjunto. Aun cuando la agricultura de exportación creció a una tasa de 5.8% anual entre 1895 y 1907, el producto agrícola total lo hizo apenas en 3.1%. Además, si bien sólo en algunos casos el cultivo de artículos comerciales sustituyó al de productos básicos, como el maíz, las contingencias climáticas creaban fenómenos periódicos de escasez.

Pese a que las cifras disponibles no son del todo confiables, el cuadro 1 ofrece estos y otros indicadores del desempeño de la economía mexicana durante el Porfiriato.

Además de los rasgos que ya se han mencionado, merece destacarse el hecho de que el pib per cápita creció a más del doble entre 1877 y 1910, mientras que el valor agregado de la industria minero-metalúrgica se multiplicó por seis. Notoriamente, los sectores que funcionaban como motor del crecimiento eran los destinados a la exportación, con el minero-metalúrgico a la cabeza. No obstante, el sector manufacturero creció a lo largo de todo el periodo, en particular en los años de mayor cambio estructural, entre 1895 y 1907.

La desigualdad del desarrollo

El modelo de crecimiento impulsado por las exportaciones hizo posible tanto la recuperación económica como cambios estructurales que iniciaron el tránsito de una economía preindustrial a una moderna, capaz de un crecimiento sostenido. Lejos de impedir el desarrollo de una industria orientada al mercado interno, contribuyó a él al imprimir dinamismo a la economía en su conjunto. Sin embargo, no resolvió algunos problemas ancestrales, que en algunos casos incluso se agudizaron o se complicaron con otros que traía consigo el propio modelo. El más grave de ellos fue la severa concentración de la propiedad agraria, que se acentuó cuando la construcción de ferrocarriles, los deslindes y una mejor definición de los derechos de propiedad hicieron aumentar el valor de los terrenos. Muchas veces la propiedad privada se expandió a costa de la propiedad comunal de los pueblos, y aun cuando éstos sobrevivieron, lo hicieron en continua pugna con las haciendas por la tierra y otros recursos naturales que habían sido de uso común, como el agua y los bosques.

Con todo, la concentración de la propiedad era sólo el aspecto más visible de una generalizada concentración de la riqueza y el ingreso, que se fortaleció debido a que al crecimiento de la economía no fue seguido por una activación de mecanismos redistributivos, que por lo demás no se concebían en el marco de las atribuciones de un Estado liberal. Pese a esa concentración, el aumento en la producción de riqueza representó una mejoría para los que se integraron a la economía monetaria o que participaron en las nuevas actividades, aunque se trataba de un segmento relativamente pequeño de la población. En 1910, poco más de un tercio de los mexicanos (5.3 millones) conformaba la población económicamente activa, y 68% de ellos (3.6 millones) se ocupaba en actividades agrícolas. La fuerza laboral empleada en el sector moderno de la economía (ferrocarriles, industria, minas y metalurgia, electricidad, gas y petróleo) ascendía a 800 000 trabajadores. Dentro de estas actividades, la mano de obra calificada era todavía más pequeña. La evidencia indica que los salarios reales se incrementaron en casi todas las ocupaciones en las dos últimas décadas del siglo XIX, pero esto sucedió en medio de una fuerte diversidad regional y sectorial. Los salarios más altos se obtenían en las áreas del norte y el Golfo de México, y particularmente en la minería y la metalurgia, seguidas por las actividades industriales. Los más bajos se relacionaban con la agricultura de subsistencia, en tanto las actividades agropecuarias relacionadas con la exportación solían ofrecer mejores salarios. Sin embargo, la participación en actividades agrícolas de carácter comercial no garantizaba una elevación en el nivel de vida, e incluso podía tener efectos sociales regresivos, como lo prueban los cultivadores del tabaco en Valle Nacional o los cosechadores de henequén en la Península de Yucatán. Pero aun en los casos en que se produjera un mejoramiento absoluto de los niveles de ingreso, en relación con la mayor cantidad de riqueza producida que se concentraba en muy pocas manos, es probable que tuviera lugar un empeoramiento relativo en su distribución. Debe tenerse en cuenta, además, que, en la medida en que el crecimiento poblacional era un fenómeno reciente, casi dos tercios de los mexicanos constituían una población inactiva —o no incorporada formalmente a la fuerza laboral— y más de la mitad de ésta tenía menos de 18 años. Esto reducía la generación de riqueza y provocaba que tan sólo un tercio de los habitantes tuviera sobre sus espaldas el sostenimiento de toda la población del país.

Por otra parte, mientras que en las primeras décadas de prosperidad económica los salarios reales tendieron a mejorar, en el último decenio del Porfiriato retrocedieron ante el avance de la inflación. La situación se tornaba más seria en épocas de recesión o crisis económica, que se sucedieron con implacable regularidad en 1885, 1892, 1901 y 1907. La segunda y la última fueron las más graves; ambas se originaron en la economía internacional y se manifestaron en México mediante el cese de la inversión extranjera, la caída de las exportaciones y el consecuente declive en la producción y el empleo de las actividades exportadoras, en los ingresos públicos y en la demanda. En 1907 la crisis afectó con particular fuerza la minería norteña de cobre y plata, dejó sin empleo a cientos de trabajadores y golpeó severamente el sistema bancario, lo que perjudicó a los empresarios endeudados o necesitados de crédito. Ambas crisis coincidieron con sucesos internos que agravaron su efecto, desde la pérdida de cosechas hasta las epidemias, y su repercusión fue tanto mayor cuanto más integrada se encontraba la economía mexicana al mercado internacional. De esta manera, la vulnerabilidad externa provocada por el modelo de crecimiento agravaba los problemas estructurales de la economía nacional.

No es posible completar este panorama sin destacar los agudos contrastes que se advertían en la economía mexicana en todos los niveles: entre sectores tradicionales y modernos, entre la agricultura de subsistencia y la comercial, entre la agricultura y la industria, entre el campo y la ciudad, entre el norte y el sur, entre los pueblos y las haciendas, entre las pequeñas y las grandes propiedades, entre los pobres y los ricos, entre la periferia y el centro del país, entre la capital y el interior. La profundidad de estos contrastes y la escasa medida en que se aminoraron a lo largo de este periodo, e incluso la probabilidad de que se hayan ampliado en muchos casos, hace pensar en una transición incompleta, que si bien transformó, no sin cierta dosis de violencia, algunos rasgos arcaicos de la economía, dejó que otros sobrevivieran en fuerte tensión con el impulso modernizador. Sin pretender definirlos como causas económicas de la Revolución, puede afirmarse que estos contrastes y tensiones, agravados por las coyunturas de crisis y la escasa respuesta del gobierno ante las necesidades de la población, se encontraban entre las motivaciones subyacentes que aflorarían una vez que los acontecimientos políticos desencadenaron la rebelión.

POBLACIÓN Y SOCIEDAD

Durante el Porfiriato la población creció de 9 500 000 a más de 15 millones. En otros países de América la migración fue importante para el incremento poblacional, pero las ofertas salariales y las oportunidades que México ofrecía a los migrantes eran menos atractivas que las que otorgaban Argentina o Estados Unidos, y llegaron pocos extranjeros: en 1895 sólo habitaban en el país alrededor de 50 000 y en 1910, 100 000. La población aumentó gracias a la elevación de la natalidad y la reducción de la mortalidad, a su vez logrados por la paz y, en algunas regiones, por la oferta de alimentos y los avances de la medicina.

Dado ese aumento en la natalidad, la población era joven: a partir de 1895 casi la mitad tenía menos de 15 años y otro porcentaje importante entre 16 y 30. Tampoco era homogénea la distribución geográfica. Los estados del norte abarcaban la tercera parte del territorio nacional pero sólo estaban habitados por alrededor de 8% (en 1877) u 11% (en 1910) de los mexicanos; en cambio, los estados del centro, que no ocupaban más de una décima parte del territorio, concentraban entre 36% (en 1877) y 34% (en 1910) de la población. Otros estados densamente poblados eran Jalisco, Michoacán y Oaxaca, que más o menos contaban, cada uno, con los mismos habitantes que en conjunto tenían los cinco estados del norte o los cuatro del sureste, es decir, entre 7 y 10% del total.

Sin embargo, no era una población estática. Los cambios económicos propiciaron movimientos migratorios que el ferrocarril facilitó. Ciudades, fábricas, puertos, cruces ferroviarios y cultivos de exportación ofrecieron trabajo a campesinos sin tierra, mineros de reales abandonados y obreros de fábricas clausuradas, pues la actividad industrial no lograba estabilizarse. La movilidad no trajo una redistribución en el territorio nacional, pero cambiaron los porcentajes y se dieron acomodos regionales. Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Durango estaban en pleno desarrollo económico y ganaban pobladores, lo mismo que los puertos comerciales (Veracruz y Tampico) y, en el centro, el Distrito Federal. En cambio, debido a su elevada densidad demográfica, a la concentración de la propiedad rural y al atraso en las técnicas de cultivo, los estados de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas y San Luis Potosí expulsaban migrantes.

También se produjo una redistribución entre el campo y la ciudad. En 1877 el país era básicamente rural y lo siguió siendo: en 1900 cerca de 80% de los mexicanos habitaban localidades con menos de 2500 habitantes, todavía en 1910 vivían en ellas 70%. Sin embargo, los movimientos migratorios favorecieron a las urbes, que crecieron en regiones comerciales, mineras o industriales; en algunas se instalaban las autoridades federales o estatales, mientras que todas manejaban la economía de las zonas vecinas y se convirtieron en imán para sus pobladores. Rancherías como Torreón y Gómez Palacio, gracias al paso del ferrocarril hacia Ciudad Juárez, en 30 años atrajeron casi 50 000 habitantes. Monterrey quintuplicó su población; México, Guadalajara y San Luis Potosí la duplicaron. Si para 1877 sólo cuatro ciudades contaban con más de 50 000 habitantes y 28 con más de 20 000 (10 eran ciudades capitales), después de 1900 ya eran cinco las que tenían más de 50 000 habitantes (siete en 1910) y el número de urbes habitadas por más de 20 000 habitantes rebasaba las 70 (casi la mitad eran capitales, pero cabe señalar que los datos varían enormemente según la fuente) (véase el mapa 2).

Los trazos sociales

El individualismo no se impuso al corporativismo. Por décadas los liberales anhelaron una sociedad de pequeños propietarios, iguales en derechos, educación e incluso cultura y raza. La ley contemplaba esta igualdad, pero subsistían múltiples reminiscencias corporativas, que se solían vincular con el ámbito indígena y campesino pero que también se manifestaban en las ciudades. Si algunas corporaciones resultaban contrarias al individualismo y la propiedad privada, a la secularización o a la modernidad económica (como las comunidades campesinas, las cofradías o los gremios), otras se ajustaban a la legislación liberal y no contradecían las reglas del juego, pero revelaban un sentido de cuerpo y un anhelo de agrupación que iba más allá de la simple asociación (como las sociedades mutualistas o de profesionistas, las comunidades de extranjeros y paisanos, los barrios). Numerosos individuos conservaban su espíritu de cuerpo y se sentían identificados con su grupo, más aun, se reconocían como parte de un grupo.

Además, lejos se estaba de una concepción igualitaria, pues con criterios culturales, raciales o socioeconómicos se trazaron líneas divisorias. Los trazos no necesariamente eran nuevos, pero sí los instrumentos con que se dibujaron. Se utilizaron herramientas de la ciencia y se realizaron estudios cartográficos, estadísticos, médicos, lingüísticos. Los mexicanos fueron medidos y fotografiados, y los resultados permitieron justificar, con nuevos argumentos, viejas divisiones o prejuicios. Estudios sobre los criminales los presentaban como diferentes a los hombres honrados en razón a sus «anomalías orgánicas», supuestamente transmitidas por herencia. Esto cuestionaba la idea —fundamental para el liberalismo— de que todos los hombres nacen iguales y con libertad para decidir sobre sus actos.