LA DISOLUCIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y EL PROCESO DE INDEPENDENCIA

ALFREDO ÁVILA

Universidad Nacional Autónoma de México

LUIS JÁUREGUI

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Durante mucho tiempo, los historiadores relataron los acontecimientos de la segunda década del siglo XIX en Nueva España como la gesta de un pueblo para alcanzar la independencia. Las investigaciones recientes no sostienen este aserto. Si bien desde el siglo XVI se fue configurando un sentimiento de diferencia de los españoles americanos frente a los peninsulares, llamado después «patriotismo criollo», esto no excluía otras identidades. Los «indios» (el término legal de aquella época) se identificaban como naturales de su pueblo, su localidad; mientras que los integrantes de las «naciones» vizcaína o montañesa mantenían sus identidades sin importar dónde habían nacido. Las identidades corporativas también eran importantes. En última instancia, los habitantes de los territorios españoles de la América Septentrional formaban parte (junto con enormes regiones en el resto del continente, en Europa, Asia y África) de una monarquía católica, en competencia con otras potencias europeas y en plena reconfiguración. La disolución de esa monarquía fragmentó esos territorios. La posterior integración de algunos de ellos condujo al establecimiento de varios estados que asentaron su legitimidad en un lenguaje político fundado en los derechos de los ciudadanos. Las guerras civiles que contribuyeron a la fractura del orden jerárquico colonial dificultaron el establecimiento de gobiernos sólidos, capaces de imponer la soberanía del Estado ante los actores políticos internos y externos.

LA ÚLTIMA NUEVA ESPAÑA

Al comenzar el siglo XIX, las condiciones sociales y económicas de Nueva España presentaban fuertes contrastes. Con más de 5 millones de habitantes, unas cuantas familias se contaban entre las más acaudaladas del mundo. Ciertas regiones, como la Intendencia de Guanajuato, contribuían de modo decisivo a la economía mundial, aunque en muchas otras las formas de producción apenas habían cambiado en los últimos siglos. Las reformas borbónicas beneficiaron a algunos sectores sociales, pero incrementaron la presión fiscal a un nivel más alto que el de otros países. Los cambios administrativos aplicados por la monarquía española afectaron de manera diferenciada a aquella sociedad compuesta mayoritariamente por indígenas y mestizos sobre los que se hallaba una minoría de españoles, tanto europeos como americanos. La generalidad de la población era menor de 25 años; la mayoría se asentaba en la Intendencia de México y, en menor proporción, en la de Guadalajara. Como ocurría de tiempo inmemorial, la agricultura era en su mayor parte de subsistencia; los bienes de la tierra se generaban en propiedades comunales de los pueblos, tierras de grandes terratenientes, arrendadas a rancheros y, en menor medida, de pequeños propietarios. El crecimiento demográfico de fines del siglo creó presiones sobre las tierras más productivas, lo que, junto con los cambios económicos, enfrentó a la población indígena con la necesidad de mantener su subsistencia, cultura y tradiciones frente a la política de una Corona más preocupada por obtener recursos que en proteger a los sectores desposeídos de su virreinato más rico. No obstante, los pueblos de indios gozaban de algunos privilegios legales, de los que carecía el creciente número de mestizos pobres, sobre quienes pesaban altas cargas fiscales y dificultades para ocupar oficios estables.

Resulta imposible hacer una clasificación por clases de los diversos sectores sociales novohispanos. Por encima de los más pobres había curas, pequeños comerciantes, arrieros, artesanos, profesionistas, los miembros más acomodados de los pueblos de indios, pequeños propietarios rurales, medieros y arrendatarios, personas que podían progresar pero eran muy vulnerables a las crisis agrícolas y económicas, lo mismo que a las decisiones de las autoridades. En cambio, las familias más prósperas estaban mejor preparadas para las contingencias de la política y la economía. Unidos por relaciones de parentesco y negocios, los grandes comerciantes, los mineros y latifundistas aprovechaban las oportunidades de enriquecimiento del orden colonial. Los integrantes de los consulados o del Tribunal de Minería fueron de los más grandes prestamistas internos de la Corona. Las relaciones que entablaron con funcionarios reales les permitieron incrementar sus privilegios y fortunas.

Con respecto al resto del mundo noratlántico, Nueva España comenzó el siglo XIX en condiciones desfavorables. La tecnología aplicada a las actividades económicas era arcaica. Según Alejandro de Humboldt, los mineros novohispanos no estaban interesados en introducir innovaciones para producir plata de modo eficaz, debido a la importancia y abundancia de los yacimientos. La tecnología obsoleta con que se producían textiles, cerámica, papel o vinos hacía que las manufacturas novohispanas fueran poco competitivas frente a las importadas. Durante mucho tiempo, estos productos provenían de una metrópoli que tampoco era competitiva, pero cuando, debido a las guerras con Gran Bretaña, se autorizó en 1797 la llegada de barcos de naciones neutrales, Nueva España se vio inundada de manufacturas baratas, producidas en países con tecnologías y sistemas de producción más eficientes.

El orden corporativo tampoco contribuía al desarrollo económico. Los privilegios de los gremios y de los poderosos consulados ponían trabas a la producción y el comercio. Por su parte, el gobierno sólo fomentaba la actividad minera. La exportación de plata en moneda, ya fuera para el pago de productos importados, ya para la tesorería de Madrid o sus acreedores, provocaba escasez de numerario para las transacciones pequeñas, lo que ocasionaba el uso de arcaicos sistemas de intercambio y crédito. Las recaudaciones fiscales se multiplicaron por cuatro entre 1770 y 1808, pero fueron insuficientes para contribuir a los elevados gastos de la monarquía, por lo que también se recurrió a préstamos y donaciones, tanto de corporaciones como de individuos e incluso de los pueblos de indios.

Pese al incremento de las recaudaciones, las necesidades de la monarquía española eran mayores. En 1803, para no participar en un nuevo conflicto con Gran Bretaña, se firmó un tratado con Francia, a la que se entregarían 6 millones de libras mensuales. Se comprometió a las tesorerías americanas (y en concreto a la de México) a pagar directamente a los acreedores extranjeros. Un año después, el Decreto de Consolidación de Vales Reales exigió a la Iglesia y a su Juzgado de Capellanías y Obras Pías que cobrara los capitales que tenía prestados, para enviarlos a la metrópoli. La medida afectó a muchas unidades productivas rurales y urbanas, pues ante la escasez de numerario la mayoría trabajaba gracias al crédito de esas instituciones. El cierre de préstamos tuvo consecuencias terribles, en especial para los sectores sociales de escasos recursos, pero también afectó a algunos grandes terratenientes, como Gabriel de Yermo. Muchos pequeños propietarios llegaron a perder sus propiedades o, en el mejor de los casos, como les sucedió a Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, a tratar de sobrevivir sin posibilidades de crédito. Numerosas representaciones de corporaciones y productores solicitaron sin éxito que el decreto no se aplicara. En cuatro años, más de 10 millones de pesos se enviaron a la metrópoli por concepto de la consolidación, a lo que se debe sumar la continua salida de plata por exportación, las donaciones y préstamos y las crecientes recaudaciones.

Los habitantes de Nueva España dejaron de estar en condiciones de enfrentar adversidades como la sequía de 1803 en Yucatán o la iniciada en 1808 en el centro del virreinato. En 1810 los productores rurales requerían un auxilio crediticio que ya no funcionaba. Al impacto de la elevación en los precios de los alimentos, ocasionada por la crisis agrícola y el acaparamiento de granos, se sumó el repudio por la forma como se aplicó la consolidación y por la extracción de recursos que, en buena medida, iban a dar a manos de acreedores extranjeros.

CRISIS DE LEGITIMIDAD

Muchos de los agravios mencionados no eran nuevos ni se pueden considerar causas de la rebelión que estalló en 1810, pero sí contribuyen a explicar las características de la respuesta novohispana a la crisis política que se presentó en la metrópoli con la invasión napoleónica. El deterioro de las condiciones económicas de la mayoría de la población empezó a considerarse peligroso, como se puede ver en el memorial de 1804 del obispo de Valladolid Antonio de San Miguel, quien proponía varias reformas legales y sociales para evitar una conmoción. Algo semejante se puede decir del «estado de la opinión»: el público discutía siempre los asuntos del día; tampoco era extraño que las noticias de la metrópoli y el mundo ocasionaran rumores. En diversos espacios, desde los parques y pulquerías hasta los conventos y corporaciones, la gente oía y expresaba sus opiniones. En la última década del siglo XVIII se incrementó el número de noticias, algunas muy alarmantes, como las que llegaban de Francia. Los rumores también aumentaron y las autoridades ya no fueron tan tolerantes: muy pronto, empezaron a ver muestras de sedición en los pasquines, opiniones y redes de correspondencia, que antes no llamaban su atención. Al comenzar el siglo XIX, amplios sectores de la población novohispana compartían la paranoia de las autoridades en contra de franceses perniciosos, de revolucionarios potenciales y de amenazas externas.

La década de 1790 fue catastrófica para la monarquía española. Los gastos militares la condujeron a una crisis generalizada. La alianza con los franceses no impidió que los británicos aumentaran su influencia en el comercio hispanoamericano y Napoleón no era confiable. Luego de dos años de paz, en 1804 se reinició el conflicto entre España y Gran Bretaña. Las consecuencias fueron muy costosas. El ministro Manuel Godoy recurrió a medidas extraordinarias para obtener recursos, pero nada fue suficiente para cubrir los gastos de la competencia militar. En 1807, Bonaparte envió tropas a la Península Ibérica para someter a Portugal, tradicional aliada de los británicos. Al mismo tiempo, había entrado en contacto con los enemigos de Godoy, entre quienes se hallaban algunos de los más importantes nobles de España, reunidos alrededor del heredero al trono, Fernando de Borbón. Cuando Carlos IV descubrió que su hijo participaba en una conspiración, decidió arrestarlo. Las averiguaciones mostraron a las autoridades la injerencia napoleónica en la política interna española, por lo que Godoy decidió ser cauto. Al comenzar 1808, propuso a la familia real seguir el ejemplo de la portuguesa: abandonar Europa y refugiarse en América. Esta medida se frustró en Aranjuez el 17 de marzo: un motín popular llevó a apresar al ministro y obligó a Carlos IV a abdicar en favor de Fernando.

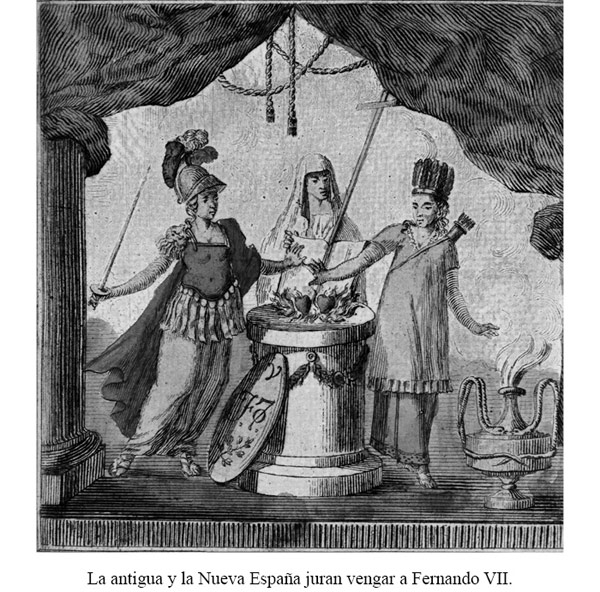

El nuevo orden de cosas no duró. Napoleón trasladó a la familia real a Bayona, donde consiguió que Fernando devolviera el trono a su padre, quien nombró al mariscal francés Joachim Murat como su lugarteniente. Poco después, la Gaceta de Madrid publicó una carta de Carlos IV en la que informaba que había cedido a su «aliado» y «querido amigo» el emperador de los franceses todos sus derechos sobre España e Indias. Napoleón, a su vez, entregó la Corona española a su hermano José Bonaparte. Las instituciones de la monarquía llamaron a la obediencia, pero la insurrección se extendió por toda la Península. Los rebeldes rechazaron las cesiones de Bayona, por haber sido forzadas. En varias ciudades se organizaron juntas provisionales de gobierno, encargadas de dirigir la resistencia y de conservar la independencia. Fernando fue proclamado rey por la mayoría de esas juntas, pues lo consideraban víctima de la perfidia de Godoy. En muy poco tiempo, las condiciones políticas de España cambiaron de manera radical. El aliado se convirtió en enemigo y los británicos ahora ofrecían su ayuda.

Estas transformaciones ocasionaron incertidumbre en Hispanoamérica. Las gacetas y la correspondencia de Europa informaron del nombramiento de Murat como lugarteniente del reino, de las renuncias de Bayona y de la insurrección popular contra los franceses. La situación era delicada. El Ayuntamiento de México, en nombre de todo el reino, hizo una representación en la que exigía al virrey que no obedeciera a Murat ni reconociera la cesión de los dominios españoles a los Bonaparte. Poco después, el mismo Ayuntamiento propuso seguir el ejemplo peninsular y establecer una junta provisional encabezada por el virrey, que guardara el reino a sus legítimos monarcas. El argumento principal se fundaba en la tradición política y jurídica española. Desde el punto de vista de los capitulares, resultaba inconcebible que el reino estuviera sin rey. La prisión del monarca no implicaba su desaparición. Sólo se lo consideró incapacitado para reinar, de ahí que se le debían nombrar «guardadores», como se hacía cuando el príncipe era menor de edad.

La Audiencia y los consulados de México y Veracruz se opusieron. Una junta daría demasiado poder a Iturrigaray y amenazaba la frágil dependencia con respecto a la Península, pues en sus manos estaría la capacidad de ratificar a los funcionarios virreinales. En las semanas siguientes, el virrey convocó a una reunión que sólo acentuó las diferencias entre los partidarios de formar una junta y los defensores del orden tradicional. Las discusiones mostraron dos puntos de vista diferentes en torno al estatus de los dominios españoles en América. Mientras los integrantes del Ayuntamiento de México aseguraban que Nueva España era un reino que dependía de sus monarcas, la mayoría de los miembros de la Audiencia suponía que era una colonia de Castilla. En el debate aparecieron algunos términos que no dejaron de causar inquietud. El inquisidor Bernardo de Prado y Ovejero objetó las referencias al «pueblo» en el discurso del síndico Francisco Primo de Verdad, quien sólo atinó a responder que se refería a las autoridades constituidas.

Iturrigaray fue el más beneficiado de esa reunión, pues se ratificó la lealtad a Fernando VII, pero se negó obediencia a cualesquier autoridades metropolitanas. El mercedario Melchor de Talamantes lo expresó con claridad: «En el reino de Nueva España no hay autoridad alguna que pueda sujetar al virrey, ¡pobre reino!». Para tranquilidad de la Audiencia, antes de concluir agosto arribaron a Nueva España dos representantes de la Junta de Sevilla, que se había titulado gobernadora de España e Indias. Con ese carácter, buscaba apoyo y reconocimiento de los americanos y ratificaba en sus cargos a las autoridades. Todos estuvieron de acuerdo en ayudar a los patriotas que peleaban en contra del ejército imperial francés, pero algunos rechazaron el reconocimiento a una junta que pretendía tener autoridad en todos los dominios de la monarquía sólo porque así lo había proclamado. Además, una semana después se conocieron los pliegos de la Junta de Asturias, con pretensiones semejantes a las de la de Sevilla. Iturrigaray no dudó en proclamar entonces que frente a la multiplicación de órganos que decían actuar en nombre del rey, no reconocería como supremo a ninguno.

Las noticias provenientes de España y las que se originaban en la propia ciudad de México también llegaron a numerosos pueblos, villas y ciudades de todo el virreinato. Los informes que recibió Iturrigaray indicaban que en algunos lugares se presentaron juntas de vecinos y manifestaciones populares. En San Miguel el Grande se reunió «una junta general del vecindario», lo mismo que en Mérida y en San Luis Potosí. Otras ciudades reportaban «una increíble agitación». Xalapa y Querétaro estuvieron dispuestas a enviar representantes a la junta general propuesta por la ciudad de México, mientras que la Audiencia de Guadalajara —después de una reunión de vecinos principales y autoridades— advirtió al virrey que no convenía promover una junta. Al comenzar septiembre, una nueva reunión en la ciudad de México repitió los resultados de las anteriores. Para los defensores del orden colonial la situación se volvía intolerable, tanto por el protagonismo del virrey como por los riesgos de establecer una junta. La noche del 15 de septiembre de 1808 un grupo de hombres acaudillados por Gabriel de Yermo irrumpió en el Palacio de Gobierno. El virrey y los principales promotores de una junta fueron apresados. A la mañana siguiente, un bando proclamó que todo se había hecho en beneficio del pueblo y a su nombre.

De inmediato hubo reacciones contra la violenta destitución del virrey. Unos versos anónimos advirtieron que «quien prendió a Iturrigaray / sin hacer ruido ni fuego / lo podrá hacer desde luego / con el viejo Garibay», quien había ocupado el cargo de virrey. La legitimidad de las nuevas autoridades estaba en duda, pues habían destituido a un funcionario designado por el rey. No obstante, los principales tribunales y corporaciones de Nueva España se apresuraron a reconocer el nuevo orden y lo mismo hizo la Junta de Sevilla, que a cambio recibió el reconocimiento de Garibay y los recursos enviados.

La autoridad de la Junta de Sevilla para respaldar un gobierno cuyo origen era ilegal también estaba en duda. En la propia Península Ibérica se criticaban esas pretensiones de supremacía. La proliferación de juntas obstaculizó la resistencia ante los franceses, por lo que se planteó la necesidad de instaurar un gobierno único. La dificultad para realizar este proyecto provenía de las juntas, poco dispuestas a obedecer una entidad superior, por lo que se pensó en constituir una Junta Central, compuesta por los delegados de esos organismos provisionales de gobierno.

En 1809, la Junta Central convocó a los reinos americanos para que enviaran representantes. Los americanos se veían así «elevados a la dignidad de hombres libres». Cada virreinato o capitanía designaría un vocal, elegido mediante un procedimiento complejo: los concejos de las capitales de provincia elegirían tres nombres de «patricios», es decir de naturales destacados del lugar, que se sortearían. Los ganadores de cada provincia integrarían una lista para que, mediante el mismo procedimiento, el Ayuntamiento de la sede del gobierno virreinal o de capitanía seleccionara al vocal para ir a la Junta Central. El proceso en Nueva España se llevó a cabo con pocas irregularidades, salvo que la mayoría de los elegidos en las intendencias era de origen peninsular. En Michoacán se presentó una discusión por el número de votos que obtuvo el asturiano Manuel Abad y Queipo. Por su parte, en la intendencia de Arizpe —cuya capital no contaba con ayuntamiento— se reunió una junta con representantes de varias poblaciones para hacer la elección. Al finalizar el proceso en toda Nueva España, el ganador fue Miguel de Lardizábal y Uribe, pero cuando llegó su nombramiento a España, la Junta Central ya se había disuelto.

La decisión de incluir representantes de los dominios americanos en los órganos de gobierno de la monarquía española generó simpatía entre los criollos de las principales ciudades de Nueva España, interesados en participar en la solución de la crisis política y en tener mayor presencia en las instituciones locales y provinciales. No obstante, la violenta destitución de Iturrigaray dejó una estela de inconformidad. Ni siquiera el nombramiento del arzobispo Francisco Xavier Lizana como virrey tranquilizó los ánimos exaltados. En 1809, un pasquín llamaba a los «americanos» a «proclamar la independencia», para conservar el reino al legítimo monarca. No queda claro el carácter del grupo que, poco antes de finalizar 1809, fue descubierto en Valladolid. En las reuniones que se realizaban en casa de José María García Obeso participaban algunos oficiales criollos, entre quienes se incluían José María Izazaga y Mariano Michelena. Fueron acusados de promover la independencia y de instar a los barrios indígenas de la ciudad a rebelarse con la promesa de la abolición del tributo. Como Michelena señalaría tiempo después, la posibilidad de la independencia se desprendió precisamente de las acusaciones contra los americanos. El propio arzobispo virrey pudo percatarse de que las intenciones de los acusados no eran sediciosas, por lo que detuvo los procesos en su contra.

Las condiciones políticas durante el gobierno de Lizana estaban muy enrarecidas, por lo que se podía acusar a cualquier persona de infidente. Mariano Beristáin, quien se caracterizó por su lealtad a la metrópoli, llegó a suponer que la prisión de los monarcas españoles y del papa bien podía ser una señal apocalíptica. En la tradición del patriotismo criollo, imaginó a México como seguro asilo del católico rey y del pontífice. El temor a caer en manos de Napoleón se expandió gracias a rumores y al propio discurso de las autoridades. En las declaraciones de las personas que durante aquellos meses fueron acusadas de conspiradores, siempre se aludía a que su verdadero interés era evitar que el reino cayera en manos de una potencia extranjera.

En septiembre de 1810 fue descubierta en el Bajío otra red de descontentos, quienes participaban en las reuniones en la casa de Josefa Ortiz y José Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro. El notable número de oficiales criollos alertó a las autoridades. Ignacio Allende, Juan e Ignacio Aldama y Mariano Abasolo servían en diversos regimientos. El párroco de Dolores, Miguel Hidalgo, también se hallaba involucrado. La mañana del 16 de septiembre, dos días después de que Francisco Xavier Venegas se hiciera cargo del virreinato, Hidalgo convocó a sus feligreses en defensa del reino que los «gachupines» «querían entregar a los franceses», en contra de la opresión y de los tributos. En pocas semanas, la insurrección se extendió.

NUEVA ESPAÑA ENTRE EL CONSTITUCIONALISMO Y LA RESTAURACIÓN

En 1809, poco antes de disolverse, la Junta Central convocó a Cortes Generales y Extraordinarias. Los diputados que integrarían esa asamblea serían elegidos mediante diferentes procedimientos. Las juntas superiores establecidas en España podrían enviar sus representantes, lo mismo que las «ciudades con voto en Cortes». Habría, además, un diputado por cada 50 000 habitantes de las provincias peninsulares. Podría darse el caso de ciudades que eligieran diputados de los tres tipos, por la población, por contar con el privilegio medieval de voto en Cortes y por ser sede de una junta. Los dominios americanos fueron invitados a enviar representantes, aunque con instrucciones diferentes a las de la metrópoli. La Regencia determinó que habría un diputado por cada provincia o intendencia. El procedimiento sería el mismo que se llevó a cabo antes para enviar un vocal a la Junta Central, es decir, los ayuntamientos de las capitales provinciales elegirían a tres personas, cuyos nombres se sortearían. Para América no fueron contemplados representantes de las juntas superiores ni de las dos ciudades que, según las Leyes de Indias, contaban con un privilegio semejante para participar en las Cortes, México y Cuzco. México envió su diputado, pero en carácter de capital de intendencia. Mientras que en la metrópoli serían cuerpos políticos (ciudades con privilegio, juntas de gobierno y el «pueblo») los que elegirían representantes, en América serían las intendencias, es decir, las unidades administrativas coloniales.

La invitación a participar en las Cortes fue bien vista por los grupos políticos de las ciudades de Nueva España. En algunas, como Zacatecas, no se vio incompatibilidad en enviar un agente para negociar con los insurgentes y un diputado a las Cortes. El proceso se llevó a cabo según lo establecido. Las instrucciones señalaban que los elegidos debían ser naturales de su provincia y, aunque muy pronto se explicó que también podían incluirse los avecindados. La mayoría de los elegidos fueron americanos oriundos de las intendencias que los eligieron.

El 24 de septiembre de 1810 se reunieron las Cortes. Aquellos 300 diputados, elegidos y suplentes, reunidos en el pequeño templo de San Felipe Neri de Cádiz, cuya legitimidad se ponía en duda, asediados por las tropas francesas, en una ciudad con fiebre amarilla y viruelas, y rodeados por la armada británica, se propusieron la tarea de elaborar una Constitución y leyes para una nación de más de 26 millones de personas que vivían en Europa, América y Asia.

Un tercio de los diputados de las Cortes eran americanos, por lo que la Constitución y las demás leyes promulgadas por aquella asamblea no fueron sólo «españolas», en el sentido europeo que se da en la actualidad a ese adjetivo, sino también hispanoamericanas. No obstante, los americanos siempre se toparon con una barrera infranqueable a la hora de proponer medidas a favor de la igualdad en la representación política, como pudo constatar José Miguel Guridi y Alcocer, diputado por Tlaxcala. Los diputados peninsulares frenaron también las demandas de mayores facultades de autogobierno, dado que las consideraban federalistas y divisorias de la soberanía nacional, aunque algunas de estas propuestas se concretaron en instituciones como los ayuntamientos elegidos. José Miguel Ramos Arizpe, diputado por Coahuila, impulsó el establecimiento de las diputaciones provinciales, órganos encargados del «gobierno económico» de las provincias.

La Constitución se promulgó en marzo de 1812. El discurso preliminar señalaba que nada se estaba innovando respecto de las viejas leyes fundamentales del reino, pero era un documento revolucionario, que se proponía proteger los derechos de los ciudadanos, establecía sus obligaciones frente a la nación y despojaba al monarca de la soberanía. Quienes promovieron estas medidas y dieron su apoyo al orden constitucional empezaron a ser conocidos como «liberales», término que implicaba generosidad. Pese a que la Iglesia y el ejército mantuvieron privilegios, el nuevo objeto de la ley era el ciudadano, el individuo. El orden corporativo fundado en privilegios había desaparecido legalmente, como pudo observarse cuando el Consulado de México exigió el envío de representantes ante las Cortes, demanda que fue rechazada por los legisladores. Algunas corporaciones, como los decadentes gremios o los consulados, desaparecerían poco después de la independencia. No obstante, el orden legal anterior al constitucionalismo no fue fácil de sustituir. La normatividad minera, por ejemplo, estuvo vigente hasta la segunda mitad del siglo XIX. De hecho, esa centuria se caracterizó por el empeño de los gobiernos nacionales en combatir los privilegios corporativos.

Los primeros artículos de la Constitución de 1812 estaban dedicados a afirmar que la soberanía sólo pertenecía a la nación española, una entidad que incluía a todos los hombres libres de los dominios de la monarquía en «ambos hemisferios». Entre los territorios que la componían se hallaban, en «la América Septentrional, Nueva España con la Nueva Galicia y Península de Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo Domingo, y la isla de Puerto-Rico con las demás adyacentes a éstas y al continente en uno y otro mar». Es decir, constitucionalmente Nueva España quedaba reducida sólo al territorio de la Audiencia de México con el de Nueva Galicia y la capitanía de Yucatán, sin las provincias internas, o —desde otro punto de vista— se ampliaban sus dimensiones hasta incluir toda la «América Septentrional» descrita en la cita anterior.

El gobierno de la nación española estaría integrado por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El primero en manos de las Cortes con el rey, pues si bien era facultad de la asamblea elaborar las leyes, el monarca conservaba un amplio poder de veto que le permitía impedir la publicación de las mismas hasta por tres años. Asimismo, el rey era el titular del Poder Ejecutivo. Despojado de la soberanía, estaba sujeto a la supervisión de las Cortes y su poder se hallaba acotado, aunque no se le podían fincar responsabilidades políticas y su figura era inviolable. El Poder Judicial era el menos definido de los tres. Estaría en manos de los tribunales y del Supremo Tribunal de Justicia. En América seguirían siendo las audiencias los máximos órganos de apelación, aunque esas instituciones perdieron legalmente sus facultades gubernativas y de consulta.

El arreglo de las elecciones se dejó en buena medida en los ayuntamientos, instituciones de índole administrativa cuyos integrantes también serían elegidos. Cada año, los ciudadanos con derechos políticos elegirían a un determinado número de compromisarios que, a su vez, nombrarían a los regidores y alcaldes de las poblaciones con más de 1000 habitantes. Una vez establecido el Ayuntamiento constitucional, se procedería a la elección de los diputados de la diputación provincial y los de Cortes, mediante un proceso indirecto.

La Constitución establecía que, sin distinción geográfica, habría un diputado por cada 70 000 habitantes. Esta medida parecía dar a América la anhelada equidad en la representación; pero los diputados peninsulares la obstruyeron. El artículo 18 constitucional excluía de la ciudadanía a la población que no tuviera su origen en los dominios españoles. Esta disposición resultaba de enorme importancia, pues si bien otorgaba a los indígenas de América y Filipinas los mismos derechos que a los españoles —los convertía en ciudadanos—, perjudicaba en cambio a quienes tenían un origen africano, es decir, un número verdaderamente significativo en ciertas regiones de América. Una medida como ésta no parecía tan extraordinaria en el contexto de las constituciones y leyes de la época en el resto del mundo atlántico, pero según los artículos 29 y 31, los descendientes de africanos no se incluirían en la base para calcular el número de diputados. Esta exclusión era por completo inaceptable para los diputados americanos, pero no encontraron eco en una asamblea dominada por peninsulares. El debate continuaría en las Cortes ordinarias, tanto en 1813 y 1814 como en las de 1820 y 1821, sin resultados favorables.

La Constitución de Cádiz propició algunos cambios en Nueva España. La libertad de prensa favoreció la publicación de varios periódicos, si bien por poco tiempo, como El Pensador Mexicano de José Joaquín Fernández de Lizardi y El Juguetillo de Carlos María de Bustamante. Estos escritores promovieron la participación de los ciudadanos para ejercer sus derechos, en especial el de votar. El decreto de libertad de prensa se conoció mucho antes de que fuera ratificado por la Constitución, pero el virrey Venegas no permitió que entrara en vigor. Consideraba que, dada la guerra civil, una medida así minaría la legitimidad del régimen, más necesitado que nunca de contar con el apoyo indiscutible de sus gobernados.

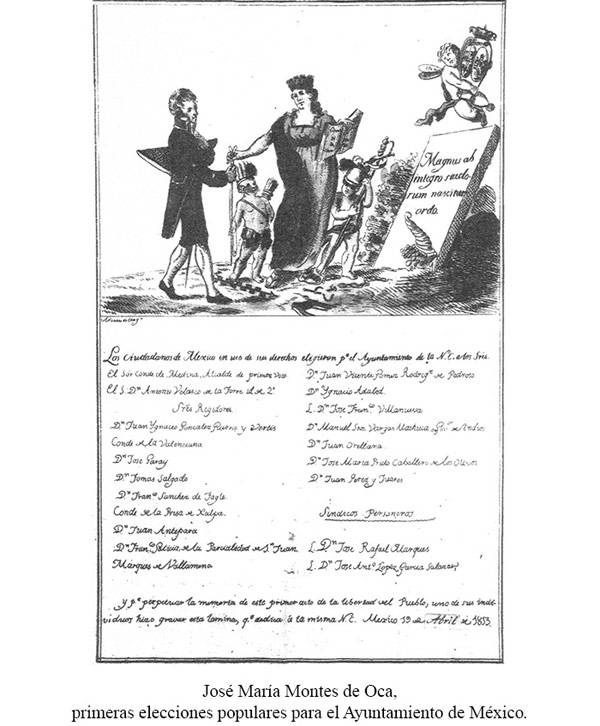

En septiembre de 1812, Venegas promulgó la Constitución en Nueva España. La Iglesia celebró ceremonias religiosas en las que agradecía a Dios por las bendiciones que ese documento traería a los habitantes de Nueva España. Se procedió a establecer las nuevas instituciones, en especial los ayuntamientos constitucionales. En noviembre de 1812 se llevó a cabo la primera parte del proceso para elegir a los miembros del Ayuntamiento de la ciudad de México. Al parecer, nadie se esperaba la entusiasta participación de los ciudadanos. Las descripciones muestran que mucha gente salió a votar, incluidas algunas personas que legalmente no podían hacerlo. Se denunció que varios individuos repartieron papeles con los nombres de los candidatos, algo que no estaba contemplado en la ley, aunque no estuviera prohibido. La mayoría de los elegidos favorecía que los criollos se encargaran del gobierno de sus propias provincias. Incluso algunos simpatizaban con los insurgentes y los habían apoyado. La sociedad secreta de los Guadalupes intervino en favor de la elección de americanos comprometidos con la búsqueda de mayores facultades de autogobierno. Por estas razones, las autoridades superiores suspendieron tanto las elecciones como la libertad de prensa.

En los archivos puede verse documentación que prueba que en otras poblaciones también se realizaron elecciones, aunque con retraso. En la provincia de Nueva España parece que sucedió algo semejante a lo que pasó en la ciudad de México: muchos de los ganadores en las elecciones eran «equilibristas». En Yucatán y en Oaxaca se establecieron los ayuntamientos constitucionales en los lugares que contaban con más de 1000 habitantes. Los historiadores contemporáneos están de acuerdo en que durante la vigencia de la Constitución de Cádiz, en 1812-1814 y 1820-1821, el número de ayuntamientos que se estableció en Nueva España superó el millar, lo cual significa que muchas poblaciones que antes dependían del gobierno de otras ciudades (las cabeceras) aprovecharon para tener autogobierno, pero también da cuenta de que muchas repúblicas de indios desaparecieron. Esas comunidades quedaron sujetas a cabeceras municipales que podían ser interétnicas o simplemente controladas por blancos.

Como puede apreciarse, la transformación en las «jerarquías territoriales» no sólo fue en el sentido de que los pueblos sujetos ganaran independencia frente a sus cabeceras. Las parcialidades indígenas de San Juan y de Santiago quedaron subordinadas al Ayuntamiento criollo de la ciudad de México. Algo semejante sucedió en otros pueblos que se convirtieron en dependencias de ayuntamientos en los que rara vez hubo regidores indígenas. No obstante, las elecciones de las autoridades municipales cada año favorecieron que los pueblos se consideraran soberanos. Incluso asumieron facultades no previstas por la Constitución, como la administración de justicia que de manera informal quedó en manos de los alcaldes constitucionales.

A mediados de 1813, en la ciudad de México se completó el proceso para elegir al nuevo Ayuntamiento. El siguiente paso fue realizar elecciones para enviar diputados a las Cortes Ordinarias y para integrar las diputaciones provinciales. La diputación de Yucatán se instaló al comenzar 1813; después, en la segunda mitad de ese año, la de Guadalajara. En cambio, la diputación provincial de Nueva España (que incluía México, Puebla, Oaxaca y Veracruz) no se estableció hasta 1814, poco antes de que la Constitución fuera abolida.

La Constitución enfrentó muchos obstáculos. Los más importantes fueron la insurgencia y la actitud de las autoridades frente a la rebelión. Para los virreyes y para los militares la Constitución representaba un problema en la guerra contra los insurgentes. La libertad de prensa favorecía que se expresaran opiniones adversas y críticas al gobierno, por lo que Venegas retrasó su entrada en vigor. En 1812, cuando los resultados de las elecciones de la ciudad de México no fueron satisfactorios para las autoridades, algunos periodistas fueron perseguidos. Fernández de Lizardi fue apresado, mientras que Bustamante huyó rumbo a los territorios insurgentes.

Venegas y su sucesor Félix María Calleja emplearon la Constitución y las leyes liberales a su conveniencia. Las leyes fiscales impulsadas por las Cortes fueron bien vistas por Calleja, quien las siguió aplicando incluso después de la restauración absolutista. Esto se debió a que el orden liberal exigía que todas las personas, sin importar privilegios, contribuyeran al sostenimiento del Estado. Dadas las condiciones de guerra de Nueva España, resultaba muy importante una medida así. Sin embargo, cuando la Constitución amenazaba con debilitar la autoridad del virrey, simplemente se acudía a las viejas leyes para no aplicarla.

La Constitución de Cádiz despojaba al virrey de la enorme autoridad que antes tenía. Le quitaba muchas facultades y, lo más importante, lo convertía en jefe político de la provincia de Nueva España, sin injerencia legal en Guadalajara, San Luis Potosí, las Provincias Internas de Oriente, las Provincias Internas de Occidente y Yucatán. En cada una de esas provincias se estableció un jefe político y una diputación provincial. Sin embargo, el virrey encontró la manera de no perder sus facultades de gobierno. Las Cortes nombraron a Calleja capitán general de «la provincia de Nueva España», pero también lo llamaron «virrey gobernador […] y presidente de la Real Audiencia». Este nombramiento dio argumentos a Calleja para ignorar aspectos de la Constitución que le quitaban poder en las otras provincias. Sin embargo, algunos jefes políticos también emplearon la Constitución para enfrentársele. Bernardo de Bonavía, comandante de las Provincias Internas de Occidente, consideraba que él era independiente del gobierno de México. Durante varios meses mantuvo ríspida correspondencia con Calleja y consiguió mantener su autonomía en Durango. En mayo de 1814, la diputación provincial de Guadalajara envió una representación a las Cortes en la que señalaba que, según la Constitución, el reino de Nueva Galicia había quedado separado del virreinato de Nueva España. En ese sentido, las provincias de Guadalajara y de Zacatecas eran independientes de México y no reconocían más autoridad que la del jefe político José de la Cruz. Algo muy similar ocurría con el jefe político y comandante general, Joaquín de Arredondo, de las Provincias Internas de Oriente.

Las derrotas francesas en Europa pronto modificarían la situación política de la nación española. Napoleón firmó un tratado de paz y amistad con Fernando VII, le devolvió el trono de España y lo dejó en libertad. Las noticias de ese tratado ocasionaron inquietud tanto en la Península como en América. La Regencia y las Cortes no podían reconocer a un rey por gracia divina ni por un acuerdo con el emperador de los franceses. Para que Fernando de Borbón fuera declarado legítimo monarca debía jurar la Constitución. En Nueva España, los insurgentes consideraron que como el rey había hecho un compromiso con Francia, no cambiaban las condiciones para concluir la guerra. Fernando había regresado «afrancesado», por lo que el reino seguía en peligro de perderse.

El monarca recibió una entusiasta bienvenida. La mayoría de los españoles pelearon contra los franceses para recuperar a su rey y defender su religión, y no para promover reformas. Muchas corporaciones y grupos privilegiados no estaban satisfechos con la declaración de igualdad legal decretada por las Cortes. Incluso, algunos diputados, entre quienes se hallaba el poblano Antonio Pérez, propusieron a Fernando VII abolir la Constitución pues, decían, sólo Dios podía conceder la soberanía a los príncipes. No negaban que unas Cortes pudieran ser benéficas para la monarquía, siempre y cuando se limitaran a representar los intereses de los súbditos para que el legítimo soberano atendiera sus demandas. Por eso, el propio Fernando VII permitió que algunos diputados le presentaran sus solicitudes, pero persiguió y apresó a los más liberales, como Ramos Arizpe. En distintos lugares hubo muestras de resistencia contra estas medidas, pero la oposición fue mínima. El rey contaba con un amplio respaldo entre los grupos poderosos y los sectores populares. Mucha gente trataba de olvidar los años de guerra y pensaba que se podía regresar a la situación que había antes de que los franceses invadieran España.

En Nueva España, Calleja disolvió las instituciones constitucionales, aunque mantuvo las disposiciones que le convenían. Las diputaciones provinciales y los ayuntamientos constitucionales desaparecieron, pero no fue fácil restablecer las instituciones anteriores. El Tribunal de la Inquisición se reinstaló y destacados miembros de la Iglesia promovieron una campaña de lealtad a la Corona. El canónigo capitalino José Mariano Beristáin y Souza pronunció un sermón en el que comparó a Fernando VII con Cristo, algo que no dejó de ocasionar escándalo.

Se conformó entonces un grupo en Nueva España al que después se daría el nombre de «serviles», integrado, entre otras personas, por el futuro obispo de Sonora fray Bernardo del Espíritu Santo, por Manuel Gómez Marín, Juan Bautista Díaz Calvillo, Juan de Sarría y Alderete y Matías de Monteagudo. Con sermones e impresos, estas personas desprestigiaban la obra de los «filósofos modernos» y defendían las instituciones tradicionales de la monarquía católica. Fray José de San Bartolomé aseguraba la necesidad que los católicos tenían de un tribunal como el del Santo Oficio: «Siendo anexo a la condición humana el error y la deficiencia, la limitación e ignorancia, ningún sistema diplomático o legal alcanza a ser remedio de todos los males», de ahí que la Constitución hubiera errado desde un principio al declarar que el orden político debía guiarse por la voluntad libre del pueblo.

Para este grupo de pensadores el liberalismo y la insurgencia eran lo mismo, parte de un plan para derribar el trono y el altar. La verdadera libertad radicaba en la renuncia de la voluntad, algo que los liberales considerarían aberrante: «La verdadera y legítima libertad del hombre no consiste en pecar sino en alejarse de sus ocasiones y peligros». La hipótesis de una conspiración masónica revolucionaria la había elaborado décadas antes el jesuita francés Augustin Barruel y fue ampliamente difundida en España por fray Rafael de Vélez, confesor de Fernando VII, cuya obra fue publicada en Nueva España a iniciativa del importante abogado Agustín Pomposo Fernández de San Salvador.

EL CAMINO INSURGENTE

El constitucionalismo español tuvo consecuencias en lo que se ha llamado «la revolución territorial de los pueblos novohispanos». Las poblaciones en las que se establecieron ayuntamientos constitucionales buscaron obtener facultades de autogobierno frente a sus antiguas cabeceras; este proceso se completó con la insurrección iniciada en 1810, no tanto porque los objetivos y el programa insurgente triunfaran sino por la desestructuración del orden jerárquico colonial.

Miguel Hidalgo aprovechó los temores de la época. Mantener la sujeción a una metrópoli que en cualquier momento podía caer en manos de Napoleón representaba un riesgo para la religión. La alianza con Gran Bretaña tampoco se miraba con buenos ojos. Los insurgentes no se cansarían de afirmar que las autoridades estaban a punto de entregar el reino a los ingleses o a los franceses. Se acusaba a los españoles europeos de «impíos e irreligiosos», adjetivos empleados contra los franceses en los sermones anteriores a la insurrección. La acusación que con mayor fuerza se lanzaba contra los españoles peninsulares era la de codiciosos y explotadores.

En la tradición de los proyectos de reformas políticas, económicas y sociales del pensamiento ilustrado español, Hidalgo dictó disposiciones para abolir el tributo, la esclavitud y las diferencias legales de castas, y para reducir las alcabalas. El proyecto político de los insurgentes también incluía la reunión de «un congreso que se componga de representantes de todas las ciudades», cuyo objetivo sería conservar la religión y dictar «leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo». El panorama previsto parecía idílico: cuando los naturales de cada lugar fueran los gobernantes, en vez de gente proveniente de otros lados, «gobernarán con dulzura de padres», «desterrarán la pobreza, moderando la devastación del reino y la extracción de su dinero, fomentarán las artes, se avivará la industria».

En las villas y ciudades conquistadas por los insurgentes se establecieron gobiernos integrados por criollos, después de destituir a los gachupines. Este fenómeno se presentó incluso en algunas poblaciones que hasta entonces habían estado sujetas a cabeceras con ayuntamiento, con lo que cesaba esa dependencia. Zacatecas y San Luis Potosí no esperaron la llegada de las tropas insurgentes para sustituir con americanos a los foráneos en los puestos de gobierno. La fuerza del movimiento encabezado por Hidalgo y Allende puede apreciarse mejor si se considera que antes de concluir 1810 se habían establecido gobiernos americanos en las principales ciudades de cinco intendencias, una de ellas sede de audiencia: Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí, Valladolid y Zacatecas.

Según Calleja, quien se destacaría en el combate a la insurgencia, establecer gobiernos americanos generó simpatía, incluso entre algunos peninsulares que vislumbraban las ventajas de la independencia. No obstante, la violencia alejó el apoyo de los sectores sociales más encumbrados de Nueva España. La sangrienta ocupación de Guanajuato y los ajusticiamientos de gachupines crearon desacuerdos en torno a la alternativa insurgente, en particular porque en 1810 la oferta de participación en la metrópoli era atractiva. El mando insurgente también se hallaba dividido, por la estrategia misma que debía seguirse y porque los más destacados oficiales de las milicias se oponían a la violencia de las masas, permitida por el cura de Dolores. Para Allende, la opción era consolidar la posición de las ciudades bajo gobiernos americanos, pero Hidalgo se opuso, lo que propició que las fuerzas del rey recuperaran las ciudades del Bajío.

El ejército de Nueva España no estaba preparado para una insurrección de la magnitud de la que se presentó en 1810. Las primeras fuerzas que dirigió Calleja fueron las de «patriotas de Fernando VII», un cuerpo organizado por las propias autoridades de San Luis Potosí. Los únicos cuerpos de veteranos se hallaban en Acapulco, Campeche, Isla del Carmen, México, Puebla, San Blas, Xalapa y Veracruz. Otras fuerzas armadas eran las milicias provinciales, las fuerzas de los presidios y los cuerpos de dragones, algunos de los cuales se unieron a los insurgentes. Sin contar a los indios flecheros, había cerca de 22 000 elementos de tropa al inicio de la insurrección. Por ello, Venegas se vio en la obligación de organizar nuevas compañías de patriotas. El ejército del rey no era tan diferente del insurgente, integrado por unos cuantos veteranos y un alto número de novatos.

Al mismo tiempo, las autoridades lanzaron una campaña de propaganda para desprestigiar a los insurgentes. La violencia de los rebeldes fue bien aprovechada para conseguir este objetivo. Si Hidalgo acusaba al gobierno virreinal de planear la entrega del reino a los franceses, los defensores del orden colonial difundieron la especie de que la insurrección obedecía a la iniciativa de agentes napoleónicos. El obispo electo de Michoacán Manuel Abad y Queipo fulminó con una excomunión a los líderes insurgentes, que fue secundada por edictos inquisitoriales y multitud de prédicas. Beristáin dio entonces a las prensas sus Diálogos patrióticos para mostrar los objetivos sanguinarios que, según él, eran los únicos que perseguían los insurrectos. Fernández de San Salvador encabezó al claustro universitario para mostrar que, bajo la promesa de libertad de los insurgentes, se escondía el riesgo de perderla para siempre. Para Abad y Queipo, el peligro de la insurrección radicaba en que su eventual triunfo destruiría las bases sobre las cuales cualquier gobierno podía ser obedecido, pues se «canonizaría la rebelión».

Es posible que esta retórica persuadiera a los partidarios del autogobierno de no apoyar a los insurgentes. Una de las versiones difundidas sobre la decisión de Hidalgo de no tomar la ciudad de México después del triunfo del Monte de las Cruces, de finales de octubre de 1810, aludía a correspondencia de personajes notables de la capital en la que rechazaban la violencia. En noviembre, la desastrosa batalla de Aculco obligó a los insurgentes a retirarse del centro político virreinal. Si bien en Valladolid Hidalgo consiguió reorganizar su ejército, tomó la decisión de ir a Guadalajara, en vez de fortalecer las posiciones del Bajío, como sugirió Allende. Calleja aprovechó la retirada de los insurgentes, recuperó las plazas que estaban en manos de los criollos, reinstaló a las antiguas autoridades y ajustició a los cabecillas locales como escarmiento. En enero de 1811, en el puente de Calderón, en las afueras de Guadalajara, los insurgentes sufrieron una seria derrota. Hidalgo fue destituido del mando y los restos del ejército rebelde huyeron al norte, con la mira puesta en Estados Unidos. Nunca llegaron a su meta, pues fueron capturados, juzgados y ejecutados.

La medida que no quiso tomar Hidalgo —fortalecer las villas y ciudades ganadas— fue adoptada por Calleja. Debido al aumento del bandolerismo y la inseguridad, promovió la formación de milicias urbanas y compañías sueltas en las áreas rurales. En abril de 1811, dictó un «Reglamento político militar» para organizar esos cuerpos. Las milicias se encargarían de defender sus propios territorios frente a insurgentes y bandidos, mientras que el ejército se destinaría a aniquilar los grupos rebeldes más importantes. Entre los aspectos más destacados del reglamento vale la pena mencionar que los cuerpos militares estarían formados por cualquier tipo de gente, no necesariamente por los «más distinguidos» o propietarios. Era obligación de todos defender su patria y su rey. Los milicianos elegirían a sus propios jefes, bajo la supervisión de los comandantes de las provincias. El plan de Calleja tuvo dos efectos importantes. Contuvo la insurgencia y contribuyó a que las poblaciones sin ayuntamiento adquirieran autonomía frente a las cabeceras de las que dependían.

Pese a los triunfos realistas, la insurgencia continuó. Desde septiembre de 1810, Hidalgo y Allende enviaron agentes a diversas regiones del virreinato para promover la insurrección. En algunos lugares, como Zacatecas y los Llanos de Apan consiguieron su objetivo; en Oaxaca, en cambio, fueron fusilados. Las instrucciones que los jefes de la insurgencia dieron a sus seguidores no se limitaban a extender la guerra. En noviembre de 1810, el cura de Carácuaro José María Morelos dio a conocer las instrucciones de Hidalgo, en un plan de gobierno, el cual resaltaba la propuesta de reunir un congreso que gobernaría en nombre de Fernando VII, integrado sólo por criollos, pues los peninsulares serían destituidos de los cargos públicos. También suprimía algunas contribuciones y reducía las alcabalas. De igual manera eliminaba las distinciones jurídicas entre indios, castas y criollos, y abolía la esclavitud y los ominosos tributos. Morelos ordenó restituir las tierras usurpadas a los pueblos. Con la misma ingenuidad de otros jefes insurgentes, aseguró que el establecimiento de gobiernos de criollos sería suficiente para que «dentro de breve tiempo seremos todos ricos y felices».

Instrucciones semejantes recibió Ignacio López Rayón. Tras el fusilamiento de los líderes insurgentes en el Bajío, Rayón organizó una junta de gobierno en Zitácuaro. Compuesta por tres vocales, la Junta Nacional Americana tenía la misión de conservar la independencia del reino para entregarlo a Fernando VII cuando fuera liberado. José Sixto Verduzco, José María Liceaga y el propio Rayón recuperaron los argumentos que algunos criollos, como Jacobo de Villaurrutia, habían esgrimido en 1808 contra la pretensión de las juntas peninsulares de gobernar a los americanos. No obstante, las condiciones de 1811 eran diferentes. Las Cortes de Cádiz habían integrado diputados de toda la monarquía española, incluidos de Nueva España. Esto condujo a los insurgentes a organizar un gobierno alterno, en un intento por cuestionar la legitimidad de la metrópoli. Ese objetivo se cumplió al menos parcialmente, pues algunos destacados políticos de la ciudad de México mantuvieron estrechos vínculos con la Junta de Zitácuaro y con José María Morelos pese a que participaban en las instituciones establecidas por el constitucionalismo español, razón por la cual fueron calificados de «equilibristas».

En mayo de 1812, José María Cos, uno de los más destacados ideólogos insurgentes, dio a conocer un manifiesto que contenía un «Plan de paz y guerra». En este documento se presentaba el conflicto que afectaba a Nueva España como una contienda entre dos naciones, la americana y la española, y no como una guerra civil. En septiembre, Rayón dio a conocer sus «Elementos constitucionales», que servirían de base al gobierno alterno. Junto con la defensa de la religión católica, reconocía la soberanía popular, garantizaba los derechos del ciudadano, la apertura comercial y el autogobierno. El gobierno provisional estaría en manos de una junta, integrada por cinco vocales, quienes actuarían en nombre de Fernando VII. Para desgracia de Rayón, estos elementos ni siquiera fueron bien vistos por otros líderes insurgentes.

Casi todos los dirigentes rebeldes actuaban por cuenta propia; aunque muchos reconocieron la superioridad de la Junta de Zitácuaro, en la práctica no la obedecían. Algunas regiones controladas por los insurgentes se organizaron para cobrar impuestos, administrar los bienes nacionales (propiedades confiscadas a los enemigos), satisfacer las necesidades espirituales de la gente con una vicaría castrense y, por supuesto, mantener las hostilidades, como hizo Francisco Osorno en Apan y en la Sierra Norte de Puebla. Algo semejante sucedió en Texas, donde Bernardo Gutiérrez de Lara declaró a aquella provincia y a la «república mexicana» independientes de España en 1813.

José María Morelos fue uno de los jefes insurgentes que más se empeñaron en mantener un mando unificado, aunque tuvo serias discrepancias con la Junta Nacional Americana. Desde finales de 1810 había salido de su parroquia para tomar Acapulco, objetivo que no logró. No obstante, consiguió que algunas importantes familias de terratenientes del sur de la intendencia de México le dieran su apoyo. En 1811, su ejército obtuvo significativas victorias en Chilapa, Taxco, Izúcar y Cuautla. Desde este lugar planeó dirigirse a Puebla, pero en febrero fue sitiado por las fuerzas de Calleja. Tras dos meses de constantes asedios y en medio del hambre ocasionada por el sitio, Morelos escapó. Para Calleja fue humillante su huida, pero fue una derrota más grave para los rebeldes, quienes se percataron de su incapacidad para avanzar hacia el centro del virreinato. Otra terrible consecuencia del sitio de Cuautla fue la aparición en los meses siguientes de unas «fiebres misteriosas» que cobraron la vida de más de 55 000 personas tan sólo en la Intendencia de México. La tifoidea ocasionó una catástrofe en Puebla y cabe suponer que en las regiones controladas por los insurgentes también hubo numerosos decesos.

Acompañado de algunos destacados militares, como los Galeana, los Bravo, Guadalupe Victoria, Manuel de Mier y Terán y, en especial, Mariano Matamoros, Morelos ocupó Oaxaca antes de concluir 1812. En contra de la voluntad de Ignacio López Rayón, promovió que las corporaciones oaxaqueñas seleccionaran el quinto vocal de la Junta Nacional Americana. Suponía que la mejor manera de ganar el apoyo de los poderosos de esa ciudad era haciéndolos partícipes del gobierno por medio de un representante. El elegido fue un rico comerciante criollo de la región, José María Murguía y Galardi.

Para comienzos de 1813, Rayón había destituido a Verduzco y a Liceaga, quienes lo acusaban de despotismo. Pese a que Morelos adoptó una actitud conciliadora, prestó atención a la propuesta que le hiciera Carlos María de Bustamante, el abogado que había participado en el proceso para establecer el primer Ayuntamiento constitucional de la capital. Debido a que Venegas suspendió el proceso electoral y persiguió a algunos periodistas, Bustamante huyó al bando insurgente. Se consideraba un defensor de los derechos que la Constitución de 1812 otorgaba a los ciudadanos, pero estaba convencido de que el gobierno monárquico era por naturaleza arbitrario y no los respetaría.

Bustamante propuso la elección de un congreso que, como hicieron las Cortes de Cádiz, redactara una constitución. Al mismo tiempo que Morelos se dirigía de nuevo a tomar Acapulco, ordenó que se realizaran esas elecciones. El 13 de septiembre de 1813, el Congreso de Anáhuac se instaló en Chilpancingo. Sólo José Manuel de Herrera fue elegido para esa asamblea, por la provincia insurgente de Tecpan. Murguía se integró con la cuestionable legitimidad que le dio haber sido designado como representante de las corporaciones oaxaqueñas ante la Junta Nacional Americana, mientras que Bustamante lo hizo en nombre de la ciudad de México, que lo había votado como elector en noviembre de 1812. Los demás integrantes del Congreso estaban ahí en representación de las provincias que controlaban como militares.

Morelos sentó los principios sobre los cuales los diputados llevarían a cabo su labor constituyente en los «Sentimientos de la nación»: América sería libre e independiente de cualquier nación o monarquía, se abolía la esclavitud y las diferencias legales por motivos de nacimiento, el gobierno estaría en manos de americanos y la religión católica se protegería. Con estos fundamentos, el 6 de noviembre el Congreso declaró la independencia de la América Septentrional. Las condiciones militares obligaron a esa asamblea a desarrollar sus trabajos en situaciones muy adversas. El Congreso de Anáhuac promulgó en octubre de 1814 el «Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana», en el que se prescribía la división de poderes y el reconocimiento de derechos a los ciudadanos, así como la protección de la religión. El Decreto ofreció una opción constitucional frente al regreso del absolutismo en España en mayo de 1814.

Las circunstancias no podían ser peores para los insurgentes. Las tropas expedicionarias fortalecieron al ejército realista, lo mismo que el restablecimiento del absolutismo, que permitió al virrey Calleja actuar de modo más expedito y eficiente contra los independentistas. El «Decreto constitucional» no tuvo más vigencia que en los lugares donde el propio Congreso se hallaba. La captura y muerte de Morelos a fines de 1815 significaron también el fin del gobierno constitucional insurgente. Una Junta Subalterna mantuvo durante los años siguientes la imagen de un gobierno independiente. Las divisiones entre los propios líderes rebeldes los condujeron al precipicio. En diciembre de 1815, Mier y Terán disolvió el Congreso de Anáhuac que, en palabras de Cos, para entonces no era más que un grupo de abogados y curas sin ninguna representación, pero con pretensiones de soberanía.

LA ECONOMÍA NOVOHISPANA EN LA GUERRA

La insurrección iniciada en 1810 se había extendido con rapidez. Con el saqueo de fuertes cantidades de plata y el asesinato de muchos hombres ricos se resquebrajó aún más el sistema crediticio que sostenía la actividad minera, agrícola e industrial. Con la rebelión se cortó el abastecimiento norteño de insumos para el Bajío. En pocas semanas los obrajes de Querétaro se vieron desprovistos de la lana proveniente del norte novohispano. Hacia la otra dirección, se interrumpió el abastecimiento de dinero, víveres y manufacturas a ciudades lejanas como Saltillo, Monterrey, Durango o Chihuahua. La dimensión del saqueo a todo tipo de unidades económicas se incrementó cuando muchos pueblos de Guanajuato, Michoacán, la zona de Toluca y hasta Puebla y Veracruz se unieron a la insurgencia. Estas zonas experimentaron un muy considerable descalabro económico.

Lo que los ejércitos guerrilleros no arruinaron, los realistas lo arrasaron en búsqueda de comida, caballos y armas. Cuando se marcharon destruyeron toda posibilidad de que el enemigo pudiera aprovechar aquellas tierras. En el caso de la Intendencia de Valladolid, fuentes judiciales de años posteriores a la guerra muestran cómo se redujo la expectativa de recuperar la actividad económica: animales, semillas, obras de irrigación, herramientas, libros de cuentas, cercos, molinos, etc., todo sufrió merma o fue completamente destruido. Cuando se restableció una aparente normalidad, muchos propietarios habían abandonado sus tierras, dejándolas a aparceros y arrendatarios, que las dedicaron sobre todo a su propia subsistencia. Esta situación contrasta con lo que sucedió en la provincia de Guadalajara, donde prevalecieron grandes propiedades familiares agrícolas.

El periodo de 1810 a 1821 no fue de completa devastación económica, aunque sí fue lo suficientemente grave como para determinar las difíciles condiciones materiales de las primeras décadas del México independiente. En el ámbito de la agricultura, la situación fue dispareja. El Bajío y Occidente tuvieron fuertes pérdidas de cosechas, con el consecuente desabasto y el incremento de precios. En Oaxaca, Puebla y Valladolid, todavía en 1814 y 1815 había condiciones adversas de producción como resultado del saqueo y el abandono de unidades de producción por parte de empresarios y trabajadores, así como de las dificultades de comercio y transporte. Aunque para 1818 se había logrado pacificar una parte importante del virreinato, Michoacán continuaba siendo una tierra «arruinada» donde los precios eran muy elevados.

La inseguridad de los caminos y la obligación de transportar mercancías en convoy llevó a muchos militares a hacerse del negocio de confiscar recuas de mulas que viajaban de manera independiente. El surgimiento de este grupo de «militares mercaderes» propició la creación de ferias ilegales, como las de Puebla y Orizaba, que abastecían tanto a realistas como a insurgentes y que en muchos casos sirvieron de estímulo a las economías locales. De forma similar, tanto militares realistas como insurgentes «vendían» protección al transporte de mercancías, lo que les proporcionaba capital suficiente para dedicarse al comercio en los núcleos urbanos que vivieron un desabasto generalizado.

Si bien los insurgentes no ocuparon la ciudad de México, las tropas rebeldes interceptaban víveres y plata destinados a esa urbe. Los indios dejaron de proveer una serie de artículos de primera necesidad porque los hacendados ya no hacían tratos con ellos. Los antiguos monopolios de la carne, producto muy consumido en la ciudad de México, se vieron rebasados por tratantes individuales que, además, vendían animales enfermos. En general hubo un acaparamiento de productos e incluso no faltaron las confiscaciones militares de lo que ingresaba a la ciudad. Inútilmente, las autoridades dictaron bandos para reforzar las garitas y disciplinar a los soldados y la policía. Los graves efectos de la epidemia de 1813 en mucho se debieron a la deficiente alimentación de la gente más necesitada.

Guadalajara no sufrió el desabasto de la capital virreinal, a juzgar por el comportamiento de los precios de la carne. Desde años antes venía experimentando un repunte en la demanda, por el crecimiento demográfico, que fue atendido de manera eficaz por las producciones ampliadas de su hinterland agrario. Después de 1812 Guadalajara vivió un fuerte proceso de comercialización de su espacio con motivo de la llegada de los «panameños», comerciantes sudamericanos que trajeron capitales y modificaron el panorama económico del Occidente novohispano. No menos importante fue el repunte del puerto de San Blas, como resultado de la ocupación de Acapulco por parte de las tropas de Morelos.

La minería, principal actividad exportadora de Nueva España, se vio muy afectada por la destrucción de su infraestructura, el resquebrajamiento de los sistemas de crédito y el aumento generalizado de los precios. En el caso del trabajo, los mineros que no se unieron al levantamiento insurgente huyeron de la violencia o fueron reclutados por los dueños de las minas para combatir a los rebeldes.

El golpe más fuerte que experimentó la minería novohispana se dio en Guanajuato, que en la época contaba con los yacimientos más productivos del virreinato. También lo resintieron Real del Monte, Pachuca y Temascaltepec. Por el contrario, las actividades mineras de Taxco, Zacatecas, Real de Catorce, Durango y Cosalá conservaron un ritmo de producción sostenido en los años de la guerra, fenómeno que enfrentó numerosos obstáculos, en vista de que el precio de todos los insumos se había elevado sustancialmente. Sin embargo, varios factores permitieron mantener la producción de estos últimos reales mineros. Destaca que ninguno sufrió el saqueo que se vivió en el Bajío; Taxco sostuvo su producción por ser una zona realista muy guarnecida y Real de Catorce contó con inversionistas que arriesgaron sus capitales aun en aquellos turbulentos años.

Lo que en definitiva contribuyó al sostenimiento de la minería durante la guerra fue que se establecieran casas de moneda provinciales. En los siglos anteriores, la minería novohispana había crecido en parte por el llamado sistema de «rescates». Esta forma de crédito, realizada por grandes comerciantes de la ciudad de México con sus agentes en los reales mineros, resultaba del monopolio de acuñación ejercido por la Casa de Moneda de la ciudad de México. Así, a cambio de plata en lingotes, la ceca proporcionaba moneda fraccionaria de plata a los mineros y comerciantes. A pesar de este mecanismo, en Nueva España siempre escaseó ese tipo de moneda. Las personas comunes hacían sus transacciones por la vía del trueque, como sucedía en las haciendas, donde un trabajador intercambiaba su mano de obra por productos. En los pueblos, villas y ciudades, si la gente acudía a alguna tienda, las llamadas «pulperías», utilizaba los «tlacos», seudomonedas de cuero o madera expedidas por la propia pulpería o por un conjunto de ellas como medio para facilitar la venta.

La escasez de numerario se agravó después de estallar la insurrección de 1810. Por este motivo varias ciudades solicitaron la apertura de casas de moneda locales, las cuales se establecieron entre 1811 y 1814 en Chihuahua, Durango, Sombrerete, Guadalajara y Zacatecas, con o sin la anuencia de las autoridades. Como la Casa de Moneda de México no tenía autoridad sobre estos establecimientos, presentó diversas quejas aduciendo no sólo que los mineros se verían perjudicados al recibir menos moneda por sus extracciones, sino que las cecas provinciales fortalecerían el poder de los grupos regionales. Los insurgentes también emprendieron una política de fabricación de monedas, mientras que el gobierno virreinal acuñó unas cuantas monedas de cobre, e incluso no faltó quien recurriera a la muy lucrativa falsificación y a la acuñación clandestina.

Abrir casas de moneda provinciales respondió también a la necesidad de los grupos económicos locales de reducir la hegemonía de la ciudad de México. Esta actitud se observa en la disminución de recursos fiscales enviados a la capital virreinal. Durante los años de la guerra, las tesorerías provinciales mantuvieron para sí los excedentes fiscales arguyendo inseguridad en los caminos y la necesidad de financiar la defensa local. Cuando en 1816 y 1817 terminó la etapa más violenta de la guerra, las casas de moneda fueron clausuradas con el argumento de que las acuñaciones eran defectuosas; sólo se dejó abierta la Casa de Moneda de Durango debido a la distancia que la separaba de la capital. Aun así, debido a la escasez de insumos, no se pudo solucionar el problema de la falta de circulante en esta y otras regiones norteñas. El fraccionamiento fiscal experimentado durante la guerra se mantuvo, lo cual marcó el destino financiero de las regiones del México independiente.

El numerario de las casas provinciales sirvió para dotar de insumos la minería local, que pronto descubrió que para proveerse de azogue (mercurio) y otros productos era innecesario, costoso e inseguro el sistema de importación por el puerto de Veracruz. Por tal motivo se diseñó el transporte de materiales y equipos mineros desde este puerto hasta Altamira y de ahí a San Luis Potosí, donde se distribuía al norte y occidente del virreinato. Aun así, y a favor del contrabando, el costo del azogue se incrementó considerablemente, en particular debido a las enormes distancias que debía recorrer y a la escasez de mulas.

Aunque era legal la ruta de introducción de azogue y otros productos por Altamira hacia San Luis Potosí, se consideraba contrabando sacar plata por este conducto. Según la ley, sólo se podía exportar el metal por Veracruz. Sin embargo, mucha plata en lingotes salió por Altamira y Tampico. Desde finales del siglo XVIII, las leyes e instituciones sumamente rígidas hacían muy onerosa la actividad del comercio exterior y, consecuentemente, volvían muy atractivo el contrabando. La debilidad de las instituciones después de la guerra también propició que el comercio ilegal fuera difícil de controlar, como sucedió durante casi todo el siglo XIX.

Las cifras oficiales muestran que, después de 1812, el comercio exterior por Veracruz se mantenía como en los primeros años de la década de 1790. Empero, las dimensiones de ese comercio durante la guerra deben matizarse. Las cifras oficiales, que sólo registran el movimiento por Veracruz, muestran que después de un largo periodo de superávit comercial, en los últimos seis años del periodo colonial la balanza comercial novohispana mostró un déficit por el incremento sustancial de las importaciones. Éstas casi siempre provinieron de la metrópoli, desde donde otros europeos, más que los propios españoles, remitieron todo tipo de mercancías al territorio novohispano. La introducción de productos también creció por el comercio neutral y la reexportación, legal a partir de 1808, originada en otros puertos americanos, particularmente La Habana. Debido al contrabando, disminuyeron las únicas exportaciones novohispanas que se hacían por Veracruz, plata y grana cochinilla, pero también por la apertura de otros puertos al comercio exterior, como Tampico, que se legalizó en 1817.

En 1814, los grupos políticos de la península de Yucatán, sobre todo del puerto de Campeche, elaboraron y aprobaron su propio reglamento de comercio que permitía importar mercancías muy demandadas (como la harina) y un conjunto de productos extranjeros enviados desde La Habana. La Corona española aprobó a regañadientes el reglamento yucateco en 1817.

El resultado de abrir Tampico, así como el reglamento de comercio yucateco, fueron causa del incremento en el contrabando. El consulado de Veracruz, que reiteradamente había advertido sobre las consecuencias de legalizar más puertos de entrada a Nueva España, impugnó ambas medidas. La queja del cuerpo de comerciantes era una respuesta a las medidas adoptadas por las autoridades virreinales que permitieron la llegada de barcos no españoles a muchos puertos americanos, excepto Veracruz. Ese consulado no estaba en contra del comercio libre, pues observaba la enorme escasez de productos que se vivía en el virreinato, su deseo era participar en él.

Aparte de las quejas de la corporación, un hecho era incontestable: la población de Nueva España con recursos se había acostumbrado a las manufacturas extranjeras: telas, papel, hierro, licores, especias, etc., aunque el grueso de la población, la más pobre, vivía de sus propias producciones o adquiría productos desechados por las clases pudientes. Ante este hecho y por la imposibilidad de establecer medidas de control, las autoridades metropolitanas y virreinales, sin considerar los efectos económicos, permitieron la entrada de cualquier producto extranjero; de ahí que se aceptara el comercio neutral (que repuntó en 1817-1818 y 1820) o de plano que se mirara para otro lado frente al contrabando.

Los años de la guerra presenciaron un cambio legal que condicionó en muchos sentidos la economía novohispana. Esta afirmación es particularmente certera para el caso de la fiscalidad. Casi desde el inicio del periodo, la tributación se fue construyendo con la idea liberal de que todos los habitantes pagaran los mismos impuestos. En el gobierno siempre prevaleció la idea de que, si proporcionaba más recursos, cualquier medida era aceptable. Los primeros indicios de que la fiscalidad en Nueva España se modificaría se dieron en el ámbito del tributo que pagaban los indios, mulatos y negros libres. Venegas, por cuestiones políticas más que distributivas, ordenó en 1810 eliminar el «tributo de indios». En la misma disposición se determinó que los indios pagarían la alcabala, un impuesto del que se hallaban exentos desde el siglo XVI. En 1815, pese al restablecimiento del gobierno absolutista, no fue posible reinstaurar el tributo de indios, eliminado definitivamente en 1820 cuando de nuevo entró en vigencia la Constitución de Cádiz.

Tanto el cura de Dolores como Morelos pretendían reducir la presión fiscal que experimentaba la sociedad desde finales del siglo XVIII. En el decreto de Hidalgo de octubre de 1810 se señalaba la necesidad de eliminar la alcabala, pero por las exigencias de la guerra sólo se redujo, y se aplicaría a todos por igual. También se decretó el fin de los monopolios que, como en el caso del tabaco, vendían un producto caro y malo. Lo más importante del decreto de Hidalgo era que apuntaba al principio de igualdad fiscal; es decir que todos debían pagar impuestos. La novedad era que las cargas debían ser menores a las aplicadas por el oprobioso sistema fiscal virreinal. En 1811 la Junta Nacional Americana buscó establecer un plan general de impuestos, eliminando o reduciendo los más injustos y pesados para la población pobre. Por supuesto, la guerra hizo imposible lograr este ideal. En cambio, el gobierno insurgente sobrevivió con las llamadas «fincas nacionales» que resultaron muy productivas.

En los últimos años de la dominación española la hacienda del rey pasó por momentos difíciles. El año de 1809 fue el de mayor recaudación bruta en la historia de la Real Hacienda de Nueva España. A partir de entonces los ingresos se redujeron considerablemente hasta llegar a ser un tercio de lo que fueron en aquel año. Y es que el centro del virreinato, la zona que más contribuía al erario, fue escenario de la parte más violenta y destructiva de la guerra. Cuando esta etapa terminó, sufrió numerosas incursiones guerrilleras, inseguridad en sus caminos y un relajamiento generalizado en el pago de los impuestos. Las milicias creadas por el plan militar de Calleja requerían dinero para salarios, armas y caballos. El recurso se generó con la creación de impuestos extraordinarios en cada localidad. Ante esta nueva carga, la población evadió el pago de gravámenes a las autoridades superiores. El plan de Calleja, y en general la inseguridad para personas y valores en los caminos, fueron la excusa para que las autoridades provinciales dejaran de enviar sus excedentes a la ciudad de México o a las tesorerías deficitarias.

La caída de los ingresos del erario novohispano resultaba grave pues buena parte de las posesiones españolas en el Caribe, Yucatán y el extenso norte dependían de las tesorerías mexicanas. Para hacer frente a estos gastos y a las necesidades de la metrópoli, las autoridades virreinales se vieron obligadas a aplicar nuevos impuestos generales. Se incrementaron las tasas de la alcabala: primero en 1811, después en 1816. Ambas alzas dieron recursos, sobre todo en 1817 y 1820, que de todos modos fueron insuficientes y provocaron enorme descontento entre la población.

Ante la disminución de recursos y el aumento de los gastos, sobre todo militares, las autoridades virreinales recurrieron a préstamos internos. En los meses inmediatamente posteriores al inicio de la rebelión, se colectaron préstamos para socorrer a la metrópoli en su lucha contra el ejército invasor francés. Poco después, la solicitud de préstamos fue para mantener en pie la estructura gubernamental del propio virreinato. La Real Hacienda también echó mano de los «ahorros» de los habitantes del virreinato, como las cajas de comunidad de los indios, los montepíos civiles, los recursos de los ayuntamientos, las herencias en litigio, etcétera.

Los consulados de México, Veracruz y Guadalajara, el Tribunal de Minería, los hacendados y burócratas también colaboraronn en la recaudación de préstamos. Se organizaron cuerpos ad hoc que decidían cómo se colectarían uno y otro préstamo entre la población y cuáles serían los impuestos hipotecados para el pago de los réditos. Tal situación hizo crisis en los últimos años del periodo colonial pues las autoridades hacendarias dejaron de pagar los réditos, lo que provocó descontento y temor entre los capitalistas de que sus riquezas se verían aún más mermadas. Esto fue un motivo más para la fuga de capitales de aquellos años, que en muchos sentidos limitó la recuperación económica de los años posteriores y resquebrajó la confianza de los ricos en el gobierno.

En 1813 Calleja comunicaba a las autoridades en España que el erario se hallaba exhausto, en deuda y sin crédito, debido a la interrupción de los caminos, la paralización de la agricultura, de la industria, del comercio y de las minas. En ese momento tan difícil se implementaron las reformas emanadas de la Constitución de 1812, entre las que destacan las fiscales, específicamente la contribución directa de noviembre de 1813 que en Nueva España se denominó «contribución extraordinaria de guerra». Este gravamen, parecido al impuesto sobre la renta actual, fue bien recibido por las autoridades virreinales, que vieron la oportunidad de mejorar la condición del tesoro, pero muchos ayuntamientos y diputaciones provinciales lo rechazaron. La restauración del absolutismo en 1814 permitió al virrey Calleja aplicar, con nombre distinto, las contribuciones directas. En 1816 y 1817 prácticamente todas las regiones novohispanas las pagaron, aunque no fueron suficientes para aliviar la penuria del erario. Cuando México se independizó, la población ya conocía los impuestos directos y su idea liberal de igualdad, uniformidad y proporcionalidad. Por cuestiones recaudatorias, este ideal se tergiversó, algo común en sociedades con enormes desigualdades. En todo caso, la aplicación de un nuevo impuesto, que venía a agregarse a las sobretasas de alcabala y a otras cargas generales y locales, generó descontento entre la población.

SOCIEDAD Y CULTURA

Los procesos iniciados hacia 1810 ocasionaron un completo trastorno en Nueva España. Las jerarquías territoriales características del orden colonial se derrumbaron, por efecto de la guerra y gracias al liberalismo. Los fundamentos mismos de la legitimidad política se volvieron cuestionables. Por supuesto, la vida de la gente común también sufrió transformaciones, aunque se procurara mantener un orden cotidiano. Las cosas no volverían a ser iguales en la hermosa y próspera Guanajuato después de la masacre de las tropas insurgentes y los trabajadores de las minas y los pobres de la ciudad que habían sido dejados a su suerte por las autoridades locales. Guadalajara también vivió una experiencia dramática, cuando Hidalgo estableció su gobierno en ese lugar. La liberación de presos terribles como Agustín Marroquín, quien pronto encabezó la matanza de gachupines, no debió ser tan traumática como la llegada de un ejército de más de 10 000 personas a una ciudad en la que vivían menos de 20 000.