Capítulo 8

. . . . . . . . . . . .

La Sábana Santa

. . . . . . . . . . . .

En este capítulo

• La pasión de Jesús

• Una Polaroid en el año 30

• Carbono-14 versus análisis de polen

. . . . . . . . . . . .

No concibo ninguna forma de empezar esta parte que no pase por tratar uno de los mayores misterios científicos de nuestro tiempo, que aúna como pocos el mito, la tradición religiosa y la modernidad. Un enigma que se cruzó en mi camino en 1975, en medio del frenesí de los comienzos, y al que me he quedado enganchado sin remedio. Un misterio que, a nivel personal, me ha permitido redescubrir la figura de Jesús de Nazaret.

Llevo treinta y cinco años

estudiando la Síndone de Turín y, en ese dilatado tiempo, tras

acumular cientos de datos, he llegado a la íntima conclusión de que

el famoso lienzo de lino no sólo es auténtico, sino que, sobre

todo, contiene la imagen de Jesús de Nazaret. Sé que los más

escépticos pondrán en duda mi afirmación. Seguramente estarán

pensando en que los análisis de carbono-14, realizados en 1988,

determinaron el origen medieval de la tela al datarla entre los

años 1260 y 1390. Según el radiocarbono, es imposible que la

Síndone sea auténtica.

Llevo treinta y cinco años

estudiando la Síndone de Turín y, en ese dilatado tiempo, tras

acumular cientos de datos, he llegado a la íntima conclusión de que

el famoso lienzo de lino no sólo es auténtico, sino que, sobre

todo, contiene la imagen de Jesús de Nazaret. Sé que los más

escépticos pondrán en duda mi afirmación. Seguramente estarán

pensando en que los análisis de carbono-14, realizados en 1988,

determinaron el origen medieval de la tela al datarla entre los

años 1260 y 1390. Según el radiocarbono, es imposible que la

Síndone sea auténtica.

Pero los análisis de carbono-14 no han sido los únicos realizados sobre la tela. El resto de estudios y análisis corroboran la teoría de que la Sábana Santa es auténtica, con una precisión y exactitud tales que ponen en duda la eficacia del radiocarbono. Esta técnica, como hemos visto en el capítulo 3, no es infalible, sobre todo cuando la muestra está contaminada. Más allá de los análisis científicos y de las pruebas, acercarse a la Síndone es también acercarse a la figura de Jesús de Nazaret y al misterio de su pasión y muerte. Un relato que empieza hace casi 2000 años, en la capital de Tierra Santa, Jerusalén.

Historia de una tela errante

Para aquellos que no

estén muy versados en historia religiosa, recordaré que Jesús de

Nazaret, según nos dicen los evangelios, fue apresado por los

soldados romanos después de celebrarse la Última Cena. Y no porque

Jesús se hubiera enfrentado directamente a la autoridad de Roma,

que en aquellos tiempos era la dueña y señora de Judea, sino más

bien porque los sacerdotes judíos, el poder establecido, temían la

creciente popularidad del nazareno entre los fieles. Temerosos de

perder la influencia que tenían sobre la población, los sacerdotes

del templo presionaron a Poncio Pilato, el gobernador romano, para

que apresara a Jesús.

Para aquellos que no

estén muy versados en historia religiosa, recordaré que Jesús de

Nazaret, según nos dicen los evangelios, fue apresado por los

soldados romanos después de celebrarse la Última Cena. Y no porque

Jesús se hubiera enfrentado directamente a la autoridad de Roma,

que en aquellos tiempos era la dueña y señora de Judea, sino más

bien porque los sacerdotes judíos, el poder establecido, temían la

creciente popularidad del nazareno entre los fieles. Temerosos de

perder la influencia que tenían sobre la población, los sacerdotes

del templo presionaron a Poncio Pilato, el gobernador romano, para

que apresara a Jesús.

El gobernador, tras lavarse las manos y acatar el criterio de los sacerdotes, dio la orden de crucificar a Jesús en el Calvario. Antes había sometido a Jesús a innumerables torturas, con la intención de contentar a los principales judíos y evitar la crucifixión del reo. Sin embargo, los sacerdotes del templo no se conformaron con los azotes y las humillaciones, y no dejaron de presionar a Pilato hasta conseguir de él la condena a muerte de Jesús. En ese momento se inició el misterio de la pasión y muerte de Jesús; punto de arranque de una historia que tiene a un lienzo de lino como invitado muy especial. Empecemos.

Abandonada en una cueva

Nuestra historia arranca, por lo tanto, con la ejecución de un hombre. Un condenado que fue torturado y azotado; que tuvo que cargar con un pesado madero hasta el lugar de su muerte; que fue clavado de muñecas y pies en una cruz, hasta fallecer asfixiado, y que, por último, fue sepultado siguiendo la tradición judía, la religión a la que Jesús de Nazaret pertenecía. Dicha tradición ordenaba que se envolviera a los fallecidos en una tela antes de sepultarlos. Un lienzo de lino que cubría al muerto en su totalidad, por delante y por detrás.

El proceso se celebró a toda velocidad. La tradición judía obliga a dar sepultura a los muertos enseguida, para no contaminar la tierra. Así que José de Arimatea, un judío noble que se contaba entre los seguidores de Jesús, reclamó el cuerpo y procedió a su entierro. Tal y como se hacía con los criminales, suicidas y otros proscritos, el cuerpo no fue lavado, perfumado ni vestido. Se dejó tal cual, simplemente envuelto en una sábana, y se sepultó en una cueva apartada y poco conocida, para así evitar saqueos, actos de venganza o la peregrinación de sus seguidores.

Y, en ese momento, al poco de morir, un

fenómeno singular y extraordinario acaeció en la oscuridad de

aquella cueva. En aquel lienzo, por unas razones que se nos

escapan, quedó dibujada la imagen de un hombre muerto, dando vida a

la Sábana Santa. Los creyentes relacionan ese acontecimiento con la

resurrección; quienes no lo son, aún hoy no encuentran explicación.

Sea como sea, la imagen de un hombre de notable talla y cabellos

largos queda grabada en un lienzo de lino de 4,37 m de largo y 1,1

m de ancho. Y, a partir de ahí, empieza el misterio.

Y, en ese momento, al poco de morir, un

fenómeno singular y extraordinario acaeció en la oscuridad de

aquella cueva. En aquel lienzo, por unas razones que se nos

escapan, quedó dibujada la imagen de un hombre muerto, dando vida a

la Sábana Santa. Los creyentes relacionan ese acontecimiento con la

resurrección; quienes no lo son, aún hoy no encuentran explicación.

Sea como sea, la imagen de un hombre de notable talla y cabellos

largos queda grabada en un lienzo de lino de 4,37 m de largo y 1,1

m de ancho. Y, a partir de ahí, empieza el misterio.

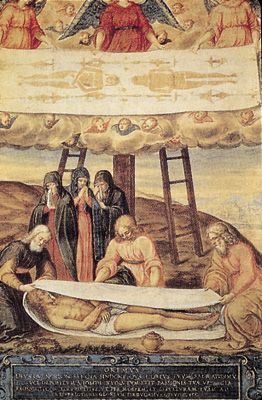

Figura 8-1: Cuando murió envolvieron a Jesus en una tela

Según los evangelios, Jesús abandonó el sepulcro al tercer día de su muerte. Y, evidentemente, no se llevó la sábana consigo. El lienzo se quedó en el sepulcro, donde —según la descripción del Evangelio de San Juan— lo encontraron las mujeres que habían ido a adecentar la sepultura. Sorprendidas al no encontrar el cuerpo, salieron corriendo a dar la buena nueva, sin reparar en el valor que tenían las vendas allí abandonadas.

A partir de aquí, el rastro de la Síndone se pierde y empieza un sinfín de rumores y leyendas. Eusebio de Cesarea, por ejemplo, insinúa que la sábana fue sacada de Jerusalén antes del asedio de las legiones romanas de Tito. Los responsables de la mudanza fueron un grupo de cristianos, que la habrían ocultado en la ciudad de Pella, al este del Jordán. Otros rumores nos llevan, en cambio, en otra dirección: hacia la antigua ciudad de Edesa.

Por la puerta de atrás

Los evangelios

apócrifos, aquellos no reconocidos por la Iglesia, ofrecen una

versión distinta de la que sugiere Eusebio de Cesarea. Hablan de un

rey sirio, Abgar, que estaba enfermo de lepra y que, al saber de

los milagros de Jesús, le rogó que lo curase. En una más que

supuesta carta, Jesús respondió anunciándole que, una vez cumplida

su misión, enviaría a Edesa (hoy la ciudad turca de Urfa) a uno de

sus discípulos para sanarlo. La tradición asegura que Abgar, al

envolverse en la Sábana Santa, quedó curado.

Los evangelios

apócrifos, aquellos no reconocidos por la Iglesia, ofrecen una

versión distinta de la que sugiere Eusebio de Cesarea. Hablan de un

rey sirio, Abgar, que estaba enfermo de lepra y que, al saber de

los milagros de Jesús, le rogó que lo curase. En una más que

supuesta carta, Jesús respondió anunciándole que, una vez cumplida

su misión, enviaría a Edesa (hoy la ciudad turca de Urfa) a uno de

sus discípulos para sanarlo. La tradición asegura que Abgar, al

envolverse en la Sábana Santa, quedó curado.

Al margen de esta improbable leyenda, lo que parece más seguro es que el lienzo saliera de Jerusalén por simples razones de seguridad. La ley judía prohíbe el contacto con cadáveres o restos funerarios, como la Sábana Santa, así que es muy posible que los primeros cristianos lo sacaran de Israel. Si los judíos la hubieran encontrado, la habrían quemado. Así que, según muchos expertos, la Síndone salió de Israel con destino a algún lugar del Asia Menor. Y la ciudad de Edesa fue la escogida, quién sabe si gracias a las simpatías del rey Abgar.

Tras la muerte del rey, uno de sus hijos se hizo con el poder. Pero, a diferencia de su padre, no era cristiano; más bien le iban la superstición y el paganismo. Así que, ante el peligro que acechaba a la tela, los cristianos de Edesa la escondieron en el interior de la muralla, sobre la puerta occidental. Y después, durante siglos, el silencio. No hay noticias de la sábana.

La otra Sábana Santa

Según la tradición cristiana, durante el ascenso al monte Calvario y mientras Jesús de Nazaret portaba la cruz, una mujer llamada Verónica se acercó a él y enjugó la sangre de su rostro en un pañuelo. Ese paño manchado de sangre y sudor se quedó grabado con la imagen de Jesús, y se convirtió en una reliquia sagrada y codiciada en toda la cristiandad… hasta el punto de que varias ciudades reclaman hoy que son las verdaderas guardianas de la tela, entre ellas Roma, París, Jaén y Alicante.

Pero lo cierto es que Verónica nunca existió. Ese nombre de mujer está compuesto por las palabras latinas vera e icon, lo que se podría traducir por “verdadera imagen”. Por lo tanto, y según el criterio de este investigador, la tradición cristiana se inventó la existencia de Verónica para reforzar la creencia en el origen divino de aquel rostro, muy parecido al de la Síndone.

Hasta el año 525, momento en el que nos encontramos con una nueva pista. Cuentan las crónicas que, en esa fecha, Eulalio, obispo de Edesa, tuvo un sueño. En él, una mujer le señaló el lugar donde se hallaba escondida la tela. Al retirar los ladrillos de la muralla, el obispo, en efecto, encontró el lienzo. Desde entonces, la imagen se expuso y veneró en Edesa… aunque sólo se mostraba la parte de la cabeza. La tela recibió el nombre de mandilion, y permaneció en Edesa durante cuatrocientos años. Su fama llegó hasta los últimos confines de la cristiandad. Y ya se sabe que en cuanto un objeto gana fama y prestigio son muchos los que lo codician.

Escala en Constantinopla

Así, en 944, el supersticioso emperador de Bizancio, Romano I Lecapeno, decidió que el mandilion iba a ser para él, porque suponía que así obtendría la protección divina. En vez de enviar a un correo para negociar la venta de la reliquia, Lecapeno envió sus ejércitos hacia Edesa con la misión de obtener la tela a cualquier precio. Tras días de asedio, Edesa se rindió y el mandilion entró triunfante en Constantinopla el 16 de agosto del año 944.

La tela fue expuesta en la iglesia de

Santa María de Blanquernas, donde se podía contemplar todos los

viernes. Gracias a los textos de Robert de Clari, soldado y

cronista de la mal llamada IV Cruzada, sabemos de la veracidad de

esta afirmación: “Había en Constantinopla, entre otros, un

monasterio que se llamaba de Nuestra Señora Santa María de

Blanquernas, donde se conservaban las Síndones en que Nuestro Señor

fue envuelto […] que cada viernes se mostraba vertical, de modo que

se podía ver bien la figura de Nuestro Señor”. Parece más claro que

el agua.

La tela fue expuesta en la iglesia de

Santa María de Blanquernas, donde se podía contemplar todos los

viernes. Gracias a los textos de Robert de Clari, soldado y

cronista de la mal llamada IV Cruzada, sabemos de la veracidad de

esta afirmación: “Había en Constantinopla, entre otros, un

monasterio que se llamaba de Nuestra Señora Santa María de

Blanquernas, donde se conservaban las Síndones en que Nuestro Señor

fue envuelto […] que cada viernes se mostraba vertical, de modo que

se podía ver bien la figura de Nuestro Señor”. Parece más claro que

el agua.

Por desgracia, de nuevo la guerra y el fanatismo religioso importunaron el tranquilo descanso de la Síndone. En la noche del 9 al 10 de abril de 1204, los cruzados atacaron Constantinopla. La ciudad ardió y la Síndone desapareció, sin que sepamos a ciencia cierta cuál fue su nuevo destino ni quiénes fueron sus nuevos propietarios. Sin embargo, todo señala a una mítica orden religiosa y militar, una protagonista habitual en la mayoría de enigmas cristianos.

La conexión templaria

No es ningún secreto que la Orden del Temple, compuesta por una casta de monjes soldado, se fundó, entre otras razones, para tratar de reconquistar Tierra Santa y, sobre todo, para poner a salvo determinados símbolos y objetos religiosos. Entre los más importantes, el cáliz de la Última Cena —el Grial—, el arca de la Alianza y, en especial, la Sábana Santa. Los caballeros templarios disponían de información privilegiada y, mientras conquistaban las ciudades santas, se dedicaban a peinar cada rincón en búsqueda de esas reliquias sagradas.

Según mi opinión, los templarios jamás encontraron el Grial ni el Arca de la Alianza, pero sí dieron con la Sábana Santa, guardada en un monasterio de Constantinopla. Y se sabe con certeza que todas las reliquias reunidas por los templarios se llevaron a la fortaleza de San Juan de Acre, en la costa norte del actual Israel, hasta el año 1291, momento en el que los templarios tuvieron que salir pitando ante la llegada de los musulmanes. Desde ahí los templarios viajaron a Chipre, Marsella, Besançon y París. ¿Siguió la Síndone el mismo recorrido que el de sus nuevos propietarios? Es muy posible.

Uno de los argumentos que apunta a los templarios como los custodios de la tela durante 145 años es la acusación, por parte del Vaticano, de que veneraban a un extraño rostro llamado Bafumet. Era un rostro que se parecía enormemente al de la Sábana Santa… La posesión de la tela sería, entre otras razones, la causa de la persecución y encarcelamiento de los miembros de la poderosa orden. Así, en la noche del 6 de octubre de 1307, pocas horas antes de su detención, un carro abandonaba la fortaleza del Temple, en las afueras de París. La lluvia apretaba, y el hombre que llevaba el carro se protegía con una sábana. Los soldados de Felipe IV registraron la carga de paja, pero no encontraron nada. La Síndone, que protegía de la lluvia al conductor, pasó desapercibida y puesta a buen recaudo.

Moneda de cambio

Siete años después de la caída de la

cúpula templaria, en 1314, se quemó vivos a sus principales

dirigentes en una pequeña isla del Sena. Sin embargo, la Sábana

Santa siguió sin aparecer… hasta 1349, cuando el señor de Lirey,

llamado Godofredo, sacó a la luz el lienzo del hombre muerto. La

Sábana, por fin, volvió a exponerse al público en la colegiata de

Lirey.

Siete años después de la caída de la

cúpula templaria, en 1314, se quemó vivos a sus principales

dirigentes en una pequeña isla del Sena. Sin embargo, la Sábana

Santa siguió sin aparecer… hasta 1349, cuando el señor de Lirey,

llamado Godofredo, sacó a la luz el lienzo del hombre muerto. La

Sábana, por fin, volvió a exponerse al público en la colegiata de

Lirey.

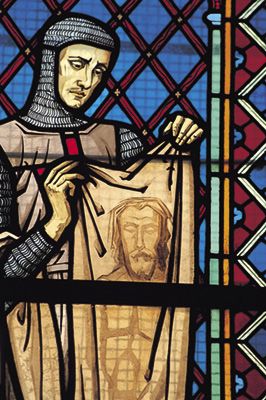

Figura 8-2: Caballero cruzado con la Síndone

Sin embargo, su peregrinaje no acabó allí. En 1415, Margarita de Charnay, nieta de Godofredo, retiró la Síndone de la colegiata de Lirey y se la llevó al castillo de Saint Hippolyte. ¿El motivo? Los constantes saqueos y pillajes que había generado la guerra de los Cien Años. Pero cuando Margarita se quedó viuda, la falta de recursos la empujó a exhibir la Sábana a cambio de algún dinero.

Pero, con el dinero obtenido, Margarita no consiguió saldar sus deudas y no tuvo más remedio que vender el lienzo a la casa de Saboya. El 22 de marzo de 1453 se firmó en Ginebra el correspondiente contrato. A cambio, Luis I, duque de Saboya, le entregó a Margarita el castillo de Varambon y las rentas del señorío de Miribel, cerca de Lyon. A partir de ese momento, y hasta 1983, la Síndone fue propiedad de los Saboya. El 18 de marzo de ese año los herederos de Humberto II de Saboya, antiguo rey de Italia, entregaron la Sábana al Vaticano.

Salvada por los pelos

A pesar de que la Sábana, después de años de peregrinaje, había encontrado por fin a unos propietarios legales, la casa de Saboya, la tela no encontraría un lugar de reposo definitivo hasta mucho después. Tras el contrato de venta, la Síndone se guardó en la capilla de Chambéry, donde sufrió un terrible incendio. En la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532, las campanas de la capilla avisaron del fuego, al parecer provocado por los calvinistas, y a la Síndone le faltó poco para acabar convertida en cenizas.

La urna de plata que contenía la Sábana

se salvó en el último momento, pero las altas temperaturas

provocaron que el metal se fundiera y traspasase los 48 pliegues en

los que se hallaba doblado el lienzo. El agua que se empleó para

enfriar la urna impregnó parte de la sábana, y formó unos rombos

que se repiten simétricamente a lo largo de la imagen. Por suerte,

la catástrofe sólo lastima los laterales de la imagen. Las monjas

clarisas de Chambéry remendaron los desperfectos, siempre de

rodillas, y cosieron un forro en la parte posterior del lienzo. La

Sábana Santa se salvó… pero aún no había encontrado reposo. Un

acontecimiento sorprendente cerró por fin el deambular de la

tela.

La urna de plata que contenía la Sábana

se salvó en el último momento, pero las altas temperaturas

provocaron que el metal se fundiera y traspasase los 48 pliegues en

los que se hallaba doblado el lienzo. El agua que se empleó para

enfriar la urna impregnó parte de la sábana, y formó unos rombos

que se repiten simétricamente a lo largo de la imagen. Por suerte,

la catástrofe sólo lastima los laterales de la imagen. Las monjas

clarisas de Chambéry remendaron los desperfectos, siempre de

rodillas, y cosieron un forro en la parte posterior del lienzo. La

Sábana Santa se salvó… pero aún no había encontrado reposo. Un

acontecimiento sorprendente cerró por fin el deambular de la

tela.

En 1578 se declaró una epidemia de peste en Milán. San Carlos Borromeo, entonces cardenal de la ciudad, hizo una solemne promesa: si desaparecía la peste, caminaría hasta Chambéry y se arrodillaría ante la Síndone. En efecto, la epidemia remitió y el cardenal se dispuso a cumplir su promesa. Pero al final se ahorró el viaje… La casa de Saboya se apiadó del pobre cardenal y, para evitar que cruzase los Alpes a pie, trasladó la Sábana a mitad de camino entre Milán y Chambéry. ¿Y qué quedó en medio de ambas ciudades? Exacto, la actual morada de la Sábana Santa, la catedral de Turín. Al fin, en 1578 la tela llegó a Turín y, en 1694, se guardó en un capilla diseñada a tal efecto. Y allí ha permanecido hasta nuestros días.

Lo que nos cuenta la Sábana

Si la Sábana Santa contiene el retrato de Jesús de Nazaret poco después de su muerte, un estudio minucioso de los detalles de la tela nos va a revelar mucho sobre las características físicas del hijo de Dios y sobre cómo se produjo su fallecimiento. En octubre de 1978, un nutrido grupo de científicos de la NASA, la agencia espacial estadounidense, tuvo acceso a la Síndone con el fin de someter la tela a una minuciosa y amplísima batería de experimentos. Fue el llamado proyecto STURP, y sus resultados impresionaron a los especialistas. Veamos algunos de ellos.

El hombre de la Síndone

Los primeros estudios se dedicaron a detallar la apariencia física del hombre que aparece en la tela. Todos los investigadores, incluso aquellos que no formaban parte del proyecto STURP, llegaron a la conclusión de que aquel hombre era un verdadero atleta. Esto es lo que descubrieron al medir sus proporciones.

• La altura de aquel hombre era de 1,81 m.

• El perímetro de la caja torácica, medido a la altura del gran pectoral, es de 99 cm.

• La longitud de las piernas, desde el talón a la cadera, es de 94 cm.

• Extremidades superiores: 82 cm de longitud

• Anchura de los hombros: 45 cm

• Perímetro máximo de las rodillas: 42 cm

• Peso total, alrededor de los 80 kg

• Rostro estrecho, de rasgos semíticos

• Raza blanca

• Tipo mesocéfalo

En resumen, un ejemplar humano proporcionado, que gozaba de una óptima salud y que podía hacer gala de una extraordinaria belleza. Además, su fisonomía encaja a la perfección con los rasgos étnicos propios de la región de Palestina.

Tras este primer vistazo a la tela, los investigadores apreciaron dos detalles de interés. El primero, que la tela no mostraba signo alguno de putrefacción. El segundo, que la imagen no estaba compuesta de pintura ni de ningún otro tipo de pigmento; sólo un análisis más profundo del lienzo podría revelar su naturaleza.

Análisis de sangre

Los científicos del programa STURP empezaron con el estudio de los numerosos coágulos que pueden apreciarse en la tela. Una serie de manchas y reguerillos de sangre que se ven a simple vista. Lo primero que llamó la atención a los investigadores fue el impecable estado de dichas manchas, con los bordes perfectamente definidos y sin roturas. Pero los datos de interés empezaron a llegar cuando se analizó su bioquímica.

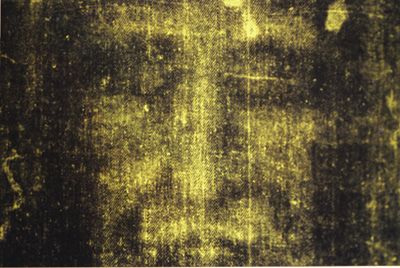

Figura 8-3: El hombre de la Sábana Santa

Al introducir un

escáner entre la tela y el forro cosido por las monjas de Chambéry,

se observó que la sangre había penetrado también en el reverso del

lienzo. Al analizarla descubrieron que se trataba de sangre humana

del grupo AB, un tipo muy común entre los judíos. Los análisis

fueron más allá, y determinaron que en el lienzo había presencia de

sangre venosa y arterial, así como albúmina del suero

sanguíneo.

Al introducir un

escáner entre la tela y el forro cosido por las monjas de Chambéry,

se observó que la sangre había penetrado también en el reverso del

lienzo. Al analizarla descubrieron que se trataba de sangre humana

del grupo AB, un tipo muy común entre los judíos. Los análisis

fueron más allá, y determinaron que en el lienzo había presencia de

sangre venosa y arterial, así como albúmina del suero

sanguíneo.

La presencia de sangre venosa y arterial corrobora la hipótesis de que aquel hombre envuelto en la sábana tenía heridas por todo el cuerpo, que mancharon la tela de forma desordenada. Si un falsificador hubiera decidido manchar la sábana para darle más realismo, habría usado sangre extraída de una vena o de una arteria, pero no de ambas… Sobre todo porque los dos tipos de circulación sanguínea no fueron descubiertos hasta el siglo XVI, por Miguel Servet, lo que le valió, por cierto, una condena a la hoguera.

En cuanto a las heridas

que presenta el hombre de la tela, todas se corresponden con lo que

describe la tradición cristiana. Esto es lo que vieron los hombres

de la NASA:

En cuanto a las heridas

que presenta el hombre de la tela, todas se corresponden con lo que

describe la tradición cristiana. Esto es lo que vieron los hombres

de la NASA:

• El cadáver muestra signos de hematidrosis, es decir, que el cuerpo sudó sangre; muy probablemente por el estrés extremo al que lo sometieron.

• El rostro muestra un fuerte bastonazo, que le hundió la nariz. Según la tradición, Jesús recibió una bofetada durante el interrogatorio en casa de Anás. Pudo ser muy bien un golpe dado con bastón.

• Muestra las señales de entre 120 y 200 azotes. Por su disposición, dos fueron los verdugos que lo flagelaron, utilizando látigos con bolas de plomo.

• La cabeza muestra las heridas de la corona de espinas, algunas con una longitud de 6 cm.

• Hombros y omóplatos aparecen escaldados por la fricción. La carga de la cruz habría podido provocar dichas heridas.

• En las rodillas, encontraron rastros de sangre y aragonito, uno de los componentes de la tierra típica de Jerusalén. Las tres caídas de Jesús en su camino al Calvario explicarían la presencia del depósito.

• Hay dientes rotos, resultado de las caídas y los puñetazos de los soldados.

• Las muñecas fueron atravesadas por clavos de hierro de entre 20 y 25 cm de longitud, que provocaron la contracción de los pulgares. El clavo de la mano derecha fue sacado y vuelto a clavar.

• Un solo clavo penetró los pies y los unió a la madera. La pierna izquierda quedó flexionada, y el rigor mortis provocó que fuera imposible volver a estirarla. Así aparece en la Síndone.

• Tiene una herida de lanza en el costado derecho. Según los médicos, y tal como apuntan los evangelios, el hombre ya estaba muerto cuando recibió la lanzada. El reguero de sangre que brota de la herida certifica que el fallecimiento se había producido hacía apenas unos minutos.

Figura 8-4: Izquierda, negativo de la sábana. En él aparece la huella de la lanzada, en el costado derecho (izquierdo en la imagen)

Por lo que vemos, del estudio de la sangre y las heridas no podemos extraer ninguna prueba contraria a la hipótesis de que la imagen de la Síndone es la de Jesús de Nazaret. Si un falsificador hubiera sido el autor de la tela, hay que reconocer que su conocimiento de la Pasión de Jesús era profundo y detallado. Incluso pensó en los detalles casi irrelevantes como los dientes, las rodillas o el contenido reguero de sangre que provocó la lanzada. ¿Un falsificador excelente, o quizá demasiados detalles para tratarse de un fraude?

Grabado en las fibras

Tras asegurar que la sangre impregnada en la tela era humana, del tipo AB, y surgida de múltiples heridas, los investigadores de la NASA centraron su atención en el estudio de los hilos. Y, de nuevo, se encontraron con varias sorpresas. El tejido de la Síndone está compuesto de hilo de lino, que a su vez está formado por unas 200 fibras. Pues bien, de esas 200 fibras, sólo dos o tres, las más superficiales, aparecen chamuscadas y son, por lo tanto, las responsables de la formación de la imagen.

En un primer momento

los científicos atribuyeron el abrasamiento de las hebras

superficiales a una radiación misteriosa y desconocida. Sólo una

energía intensa y muy breve podía explicar una imagen de estas

características. Después, al examinar las fibras en el microscopio,

se percataron de algo mucho más sutil. Las hebras, en realidad, no

estaban quemadas, sino que parecían deshidratadas, como si hubieran

sido envejecidas y oxidadas en centésimas de segundo. En resumen,

se había vuelto amarillas, tal y como hace el lino por la acción

del paso del tiempo.

En un primer momento

los científicos atribuyeron el abrasamiento de las hebras

superficiales a una radiación misteriosa y desconocida. Sólo una

energía intensa y muy breve podía explicar una imagen de estas

características. Después, al examinar las fibras en el microscopio,

se percataron de algo mucho más sutil. Las hebras, en realidad, no

estaban quemadas, sino que parecían deshidratadas, como si hubieran

sido envejecidas y oxidadas en centésimas de segundo. En resumen,

se había vuelto amarillas, tal y como hace el lino por la acción

del paso del tiempo.

Sin embargo, el resto de las fibras conservan la frescura original y un color más claro, propios de un lino que no ha sido envejecido con métodos artificiales. Lo que los ojos aprecian en la Síndone, por lo tanto, no es otra cosa que un cambio de tonalidad en las referidas fibras. Así, la imagen de la Sábana Santa tiene su origen en un singular mecanismo de envejecimiento. Algo aceleró la descomposición del lino, que se volvió viejo en centésimas de segundo. ¿Cómo poder hacerlo, y sólo en dos o tres fibras de cada uno de los hilos? La pregunta, de momento, no tiene respuesta.

Más hallazgos inexplicables

El descubrimiento de la extraña deshidratación y envejecimiento del lino rompió los esquemas de muchos de los científicos del proyecto STURP, pero estas sorpresas no serían las únicas que encontrarían mientras trabajaban sobre la tela. Al realizar una tomografía de la imagen descubrieron que la impresión de la tela era tridimensional. Al contrario de lo que ocurre con una fotografía normal, la imagen de la Síndone conservaba una notable cantidad de información subterránea, que sólo se puede detectar al ser escaneada por ordenador.

La imagen, por lo tanto, no era plana. La intensidad lumínica de cada punto era distinta y dependía de la distancia del cuerpo al lienzo; así, las zonas del cadáver que tocaban la tela, como por ejemplo la nariz, disfrutaban de un brillo superior a las que se hallaban más alejadas del cuerpo. El hallazgo fue tan asombroso que los investigadores de la NASA repitieron el experimento una y otra vez, utilizando incluso voluntarios envueltos en sábanas.

En el transcurso de estas pruebas, Jackson y Jumper, dos de los investigadores, descubrieron otro detalle singular. Al examinar las espaldas de hombre muerto comprobaron que los músculos deltoides y dorsales aparecían extrañamente abombados. Lo lógico es que se hubieran presentado totalmente aplastados, como consecuencia de la presión del cuerpo sobre la losa del sepulcro. Este hallazgo llevó a los científicos a la siguiente deducción: durante el proceso de formación de la imagen, el cadáver tuvo que permanecer ingrávido, suspendido en el aire. Otro misterio que los científicos no supieron cómo explicar, pero que no sería el último.

Un detalle a cara o cruz

Mientras Jackson y Jumper analizaban la tela, pudieron notar sobre los ojos del hombre la forma de dos círculos. Al poco tiempo, el padre Filas, un jesuita estadounidense, descubrió que las letras que se podían leer en uno de los círculos —en concreto, “UCAI”— eran idénticas a las que presentan los leptones, unas pequeñas monedas de bronce de 2 g de peso y 15 mm de diámetro. Unas monedas acuñadas por Poncio Pilato en la provincia romana de Judea entre los años 29 y 32. “UCAI”, las letras que se podían leer, formaban parte de la leyenda de Tiberiou Caisaros, es decir, “de Tiberio César”, el emperador que gobernaba en el año 30, fecha de la muerte de Jesús de Nazaret.

Este hallazgo certificaba que la Sábana Santa fue utilizada en el siglo I para envolver el cadáver de un hombre ajusticiado, al que le cerraron los párpados según el ritual judío. ¿Cómo podía saber un falsificador medieval que el hombre de la Sábana había fallecido entre los años 29 y 32? La fecha de la crucifixión de Jesús, el 7 de abril del año 30, fue establecida definitivamente por exégetas e historiadores en el siglo XX.

La Síndone a juicio

A la vista de todos estos descubrimientos, nadie mínimamente bienintencionado debería dudar del auténtico origen de la Sábana Santa de Turín. Aun así, en septiembre de 1988 una noticia conmocionó al mundo: dos laboratorios europeos y otro estadounidense dieron a conocer el resultado de sus análisis sobre una muestra de la Síndone. En concreto, su trabajo consistió en datar la tela a partir de la técnica del carbono-14 —echa un vistazo al capítulo 3—, un método válido para fechar objetos de origen orgánico, como una tela de lino.

El dictamen del carbono-14

Según los análisis realizados mediante la técnica del radiocarbono, el tejido de la Sábana Santa era de origen medieval, y se confeccionó entre los años 1260 y 1390. Este dato sólo podía significar que la imagen del hombre muerto era una falsificación. Los periódicos de todo el mundo propagaron el hallazgo desde sus primeras páginas, mientras que los informativos de radio y televisión abrían sus espacios con la noticia.

De inmediato, otros científicos reaccionaron. Se puso en tela de juicio la precisión del carbono-14, porque se contaron hasta 26 irregularidades en los procesos de datación efectuados por los tres laboratorios. El profesor Tite, director del laboratorio de investigación científica del Museo Británico y coordinador de los análisis, reconoció que el resultado no tenía por qué ser exacto.

Por un lado, el

accidentado itinerario que había sufrido la tela, incendio

incluido, habría podido provocar que el tejido estuviera

contaminado por miles de partículas orgánicas de un origen más

reciente. El más frecuente de los problemas que suelen provocar

errores en la prueba es sin lugar a dudas la contaminación de la

muestra. Por otro, hay que apuntar que los análisis no tuvieron en

cuenta algo importante. Y es que es más que probable que el

misterioso fenómeno que había originado la imagen, calificado como

“una radiación”, hubiera alterado las proporciones del isótopo del

carbono presentes en la tela. Así, la datación estaría

distorsionada y el experimento sería nulo.

Por un lado, el

accidentado itinerario que había sufrido la tela, incendio

incluido, habría podido provocar que el tejido estuviera

contaminado por miles de partículas orgánicas de un origen más

reciente. El más frecuente de los problemas que suelen provocar

errores en la prueba es sin lugar a dudas la contaminación de la

muestra. Por otro, hay que apuntar que los análisis no tuvieron en

cuenta algo importante. Y es que es más que probable que el

misterioso fenómeno que había originado la imagen, calificado como

“una radiación”, hubiera alterado las proporciones del isótopo del

carbono presentes en la tela. Así, la datación estaría

distorsionada y el experimento sería nulo.

Figura 8-5: La tridimensionalidad de la imagen

Así pues, los análisis habían

fijado que la tela era medieval, aunque había serias dudas de que

se hubieran llevado a cabo en las mejores condiciones. Por fortuna,

el carbono-14 no ha sido el único método de análisis científico que

se ha efectuado sobre la Síndone. Otras técnicas han ofrecido

conclusiones muy distintas, así que lo mejor que podemos hacer es

repasarlas. La contundencia de las mismas habla por sí sola.

Así pues, los análisis habían

fijado que la tela era medieval, aunque había serias dudas de que

se hubieran llevado a cabo en las mejores condiciones. Por fortuna,

el carbono-14 no ha sido el único método de análisis científico que

se ha efectuado sobre la Síndone. Otras técnicas han ofrecido

conclusiones muy distintas, así que lo mejor que podemos hacer es

repasarlas. La contundencia de las mismas habla por sí sola.

Lo que el ojo no ve

En 1898, un fotógrafo aficionado de

Turín, Secondo Pía, recibió el encargo de sacar unas fotografías de

la Sábana Santa, por orden de la casa de Saboya, propietaria de la

tela. Eran las primeras fotografías que se iban a obtener de la

Síndone. Al revelar aquellas enormes y primitivas placas en

negativo, el fotógrafo se quedó perplejo. Pía reconoció que, cuando

vio los resultados, le temblaron las manos y la placa estuvo a

punto de caérsele al suelo, lo que habría dado al traste con el

descubrimiento. ¿Qué fue lo que vio el fotógrafo amateur?

En 1898, un fotógrafo aficionado de

Turín, Secondo Pía, recibió el encargo de sacar unas fotografías de

la Sábana Santa, por orden de la casa de Saboya, propietaria de la

tela. Eran las primeras fotografías que se iban a obtener de la

Síndone. Al revelar aquellas enormes y primitivas placas en

negativo, el fotógrafo se quedó perplejo. Pía reconoció que, cuando

vio los resultados, le temblaron las manos y la placa estuvo a

punto de caérsele al suelo, lo que habría dado al traste con el

descubrimiento. ¿Qué fue lo que vio el fotógrafo amateur?

Descubrió que el negativo no era tal, sino que en realidad se trataba de la imagen acabada de un positivo. Es decir, que la tela está concebida como un negativo fotográfico. Al hacer la foto y revelar la placa, lo que mostraba la película era la imagen real, perfectamente definida y acabada. Aquella fotografía negativa permitió ver detalles de la Sábana que eran imposibles de ver a simple vista, y aquello no hizo sino aumentar el misterio alrededor de la tela. Sobra decir que, con una cámara digital, el descubrimiento no habría sido posible.

Desde que se produjo el descubrimiento, las autoridades de la casa de Saboya y del Vaticano limitaron el acceso de fotógrafos a la tela. Pero todas las imágenes que se han tomado después, incluso ya entrado el siglo XX, han confirmado los resultados que obtuvo Pía. La Síndone es un negativo fotográfico, y sólo puede apreciarse con todo detalle al invertir los campos de luz. La pregunta surge inmediatamente: ¿Qué falsificador conocía los conceptos fotográficos de negativo y positivo en plena Edad Media? Evidentemente, nadie. La fotografía no se inventó hasta el siglo XIX.

Espina de pescado

Finalmente, en 1969 se obtuvo la prueba definitiva que sitúa la tela en la Palestina del siglo I. Un grupo de expertos, autorizado por el cardenal Pellegrino, tomó muestras del tejido y ratificó lo ya sabido: no hay restos de pintura ni de pigmentos. Poco más tarde, el profesor Raes, del Instituto de Tecnología Textil de Gante, analizó los hilos y descubrió la presencia de fibras de algodón, del tipo Herbaceum.

En Europa no se tejió

el algodón hasta finales del siglo XV. Además, la Síndone fue hecha a mano

siguiendo un patrón denominado “espina de pescado”, una técnica que

no llegó a Europa hasta ese mismo siglo XV. Por lo tanto era imposible que la tela se

hubiera fabricado en la Europa medieval. En cambio, el algodón sí

se tejía en el Oriente Medio del siglo I, y además siguiendo esa misma estructura en

espina. Raes afirmó que la tela, por lo tanto, era idéntica a las

que se confeccionaban en Oriente Medio durante el siglo

I. Si se tratara de una

falsificación, ¿cómo se las habría ingeniado el autor del truco

para introducir en la Edad Media unas fibras que eran

desconocidas?

En Europa no se tejió

el algodón hasta finales del siglo XV. Además, la Síndone fue hecha a mano

siguiendo un patrón denominado “espina de pescado”, una técnica que

no llegó a Europa hasta ese mismo siglo XV. Por lo tanto era imposible que la tela se

hubiera fabricado en la Europa medieval. En cambio, el algodón sí

se tejía en el Oriente Medio del siglo I, y además siguiendo esa misma estructura en

espina. Raes afirmó que la tela, por lo tanto, era idéntica a las

que se confeccionaban en Oriente Medio durante el siglo

I. Si se tratara de una

falsificación, ¿cómo se las habría ingeniado el autor del truco

para introducir en la Edad Media unas fibras que eran

desconocidas?

El polen no engaña

De entre todos los

análisis realizados sobre la tela, hay uno que resulta definitivo

—y demoledor— a la hora de probar su autenticidad. Consiste en el

análisis del polen acumulado en la tela, lo que nos permite

identificar en qué regiones ha estado ubicado un objeto. En cada

zona crecen plantas distintas, y muchas son exclusivas de un único

territorio. En el caso de que se encuentren trazas de polen de

especies desaparecidas, puede servir también para datar la muestra.

La ciencia que se ocupa de esta tarea es la palinología.

De entre todos los

análisis realizados sobre la tela, hay uno que resulta definitivo

—y demoledor— a la hora de probar su autenticidad. Consiste en el

análisis del polen acumulado en la tela, lo que nos permite

identificar en qué regiones ha estado ubicado un objeto. En cada

zona crecen plantas distintas, y muchas son exclusivas de un único

territorio. En el caso de que se encuentren trazas de polen de

especies desaparecidas, puede servir también para datar la muestra.

La ciencia que se ocupa de esta tarea es la palinología.

La noche del 23 de noviembre de 1973, un

palinólogo y experto criminalista, Max Frei, profesor de la

Universidad de Zúrich y director de los laboratorios policiales de

Neuchatel y Hiltrup, tuvo acceso a la Sábana Santa y tomó muestras

del polvo adherido al lino. Al analizarlas con el microscopio

electrónico, encontró hongos, esporas y polen. Y Frei, como el

fotógrafo Secondo Pía, se quedó sin palabras.

La noche del 23 de noviembre de 1973, un

palinólogo y experto criminalista, Max Frei, profesor de la

Universidad de Zúrich y director de los laboratorios policiales de

Neuchatel y Hiltrup, tuvo acceso a la Sábana Santa y tomó muestras

del polvo adherido al lino. Al analizarlas con el microscopio

electrónico, encontró hongos, esporas y polen. Y Frei, como el

fotógrafo Secondo Pía, se quedó sin palabras.

Entre los granos que encontró aparecieron restos de polen de plantas típicamente palestinas. La assueda fue una de las primeras. Después llegaron otros pólenes de la flora halófita, que crecía en el Néguev —un desierto al sur del actual Israel— y en los estratos del lago de Genezaret. Hoy en día, estas plantas están extinguidas, pero eran comunes en la Palestina del siglo I, hace 2000 años.

A continuación descubrió polen del Linum mucronatum, una planta que sólo crece en Turquía. Después, otros nueve pólenes de la región de Anatolia. Más tarde, otras 12 especies que crecen en Francia e Italia… En total, 22 pólenes distintos que certificaban el peregrinaje de la Sábana Santa por Israel, Edesa, Constantinopla, Francia e Italia. O sea, que el análisis del polen confirma lo que ya intuíamos gracias a la historia.

Sobra decir que en la Edad Media, la época de la que dataría la supuesta falsificación, era del todo imposible manipular un análisis de polen de una manera tan precisa. En primer lugar no había microscopios, por lo que era imposible separar unos granos de otros. Tampoco se tenía suficiente información sobre qué plantas eran propias de una zona y, en cambio, totalmente desconocidas en otra. Y mejor no hablar de la imposibilidad de encontrar pólenes de especies ya extinguidas…

Después de haber dedicado más

de treinta años al estudio de la Síndone, y de haber sopesado todas

las investigaciones existentes, puedo encontrar razones que

justifiquen un posible fallo de las pruebas del carbono-14, como

por ejemplo un hipotético problema de contaminación o de exceso de

radiación. En cambio, no puedo refutar los experimentos que

analizaron la fisonomía, el tejido, la sangre y, muy en especial,

el polen. Hoy, quizá, podrían falsearse los resultados, pero no en

la Edad Media, cuando, según los escépticos, se habría

confeccionado la tela. Por lo tanto, y con los resultados en la

mano, hoy me atrevo a afirmar que la imagen que muestra la Sábana

Santa es la de Jesús de Nazaret, el hijo de Dios según la tradición

cristiana. El que tenga oídos, que oiga.

Después de haber dedicado más

de treinta años al estudio de la Síndone, y de haber sopesado todas

las investigaciones existentes, puedo encontrar razones que

justifiquen un posible fallo de las pruebas del carbono-14, como

por ejemplo un hipotético problema de contaminación o de exceso de

radiación. En cambio, no puedo refutar los experimentos que

analizaron la fisonomía, el tejido, la sangre y, muy en especial,

el polen. Hoy, quizá, podrían falsearse los resultados, pero no en

la Edad Media, cuando, según los escépticos, se habría

confeccionado la tela. Por lo tanto, y con los resultados en la

mano, hoy me atrevo a afirmar que la imagen que muestra la Sábana

Santa es la de Jesús de Nazaret, el hijo de Dios según la tradición

cristiana. El que tenga oídos, que oiga.