CAPÍTULO 11

EL PRÍNCIPE NEGRO

e detuvieron al borde del río y se dijeron adiós. Pero la despedida fue larga, porque todos aquellos miles de monos querían estrecharle la mano al doctor.

Después, cuando el doctor y sus animales iban caminando solos, Polynesia dijo:

—Tenemos que pisar sin hacer ruido y hablar bajito, pues estamos cruzando el país de los Yoliyinki. Si el rey nos oyese, enviaría a los soldados a detenernos. Estoy segura de que está todavía muy enfadado por la faena que le hice. Lo que quisiera saber es dónde vamos a conseguir otro barco para volver a casa… Pero, bueno, a lo mejor encontramos por la costa alguno que no le haga falta a nadie. No hay que empezar a preocuparse antes de tiempo.

Un día, cuando estaban atravesando una parte muy tupida del bosque, Chi-Chi se adelantó para buscar cocos. Y mientras estaba ausente, el doctor y los demás animales, que no conocían bien las sendas de la selva, se perdieron en la espesura. Y dieron vueltas y más vueltas sin poder encontrar el camino de la costa.

Al no verles por ninguna parte, Chi-Chi se acongojó muchísimo. Trepó a las ramas más elevadas de los árboles más altos para tratar de localizar la chistera del doctor; hizo señas con los brazos y gritó; llamó a cada animal por su nombre, pero en vano. Parecían haber desaparecido.

Y, en efecto, estaban del todo perdidos. Se habían apartado mucho del camino, y la selva estaba tan poblada de arbustos, enredaderas y matas que apenas podían moverse y el doctor tenía que sacar la navaja y abrirse camino cortando plantas. Unas veces tropezaban e iban a caer en lugares encharcados; otras se quedaban enganchados en las tupidas plantas enredaderas; otras se arañaban con las espinas y, en dos ocasiones, estuvieron a punto de perder el maletín de las medicinas en la maleza. Las penalidades se les hacían interminables y no encontraban ningún sendero.

Finalmente, después de andar totalmente a ciegas, durante muchos días, con la ropa hecha jirones y la cara cubierta de barro, entraron, por error, en la parte de atrás del jardín del rey, donde fueron apresados por sus hombres.

Sin embargo, Polynesia subió volando a lo alto de un árbol del jardín, sin que nadie lo viera, y se escondió. El doctor y los demás fueron conducidos ante el rey.

—¡Ja, ja! —exclamó el rey—. ¡Así que os han vuelto a pescar! Esta vez no os escaparéis. Llevadlos otra vez a la cárcel y poned dobles cerraduras en la puerta. ¡Este hombre fregará el suelo de mi cocina durante el resto de su vida!

Así, condujeron al doctor y a sus animales otra, vez a la cárcel, donde les encerraron. Y al doctor le informaron que por la mañana empezaría a fregar el suelo de la cocina.

Todos se sentían muy desgraciados.

—Esto es un gran contratiempo —dijo el doctor—, pues, realmente, no tengo más remedio que volver a Puddleby. Ese pobre marinero va a creer que le he robado el barco si no vuelvo pronto… ¿Estarán muy apretadas esas bisagras?

Pero la puerta era muy fuerte y estaba muy bien cerrada con llave. No parecía haber posibilidad de escapar. Entonces Gub-Gub se puso a llorar otra vez.

Durante todo ese tiempo, Polynesia siguió encaramado en el árbol del jardín del palacio. No decía nada y guiñaba los ojos, lo cual era siempre señal, en el caso de Polynesia, de que algo pasaba. Quedarse callado guiñando los ojos quería decir que alguien se había metido en un lío y que estaba pensando como arreglar las cosas. Todo el que fastidiaba a Polynesia, o a alguno de sus amigos, casi siempre acababa después arrepintiéndose de ello.

Al cabo de un rato vio a Chi-Chi balanceándose de árbol en árbol buscando al doctor. Cuando Chi-Chi le vio, subió a su árbol y le preguntó qué había sido de él.

—Al doctor y a todos los animales les han apresado los hombres del rey y los han vuelto a encerrar —susurró Polynesia—. Nos perdimos en la selva y entramos por error en el jardín del palacio.

—Pero ¿no pudiste guiarlos? —preguntó.

Chi-Chi, que se puso a regañar al loro por dejar que se perdiesen mientras él se había ido a buscar cocos.

—Tuvo toda la culpa ese estúpido cerdo —dijo Polynesia—. Se apartaba continuamente del sendero para sacar raíces de jengibre, y como yo tenía que ocuparme de cogerle y traerle, una de las veces, cuando llegamos al pantano, torcí hacia la izquierda en vez de a la derecha. ¡Ssss! ¡Mira! El príncipe Bumpo está entrando en el jardín. Hay que evitar que nos vea. ¡No te muevas, por lo que más quieras!

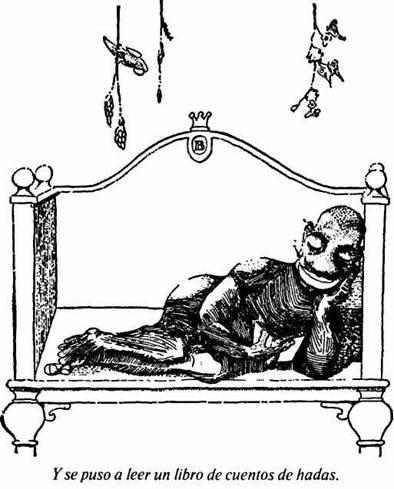

Y, efectivamente, allí estaba el príncipe Bumpo, el hijo del rey, abriendo la cancela. Llevaba un libro de cuentos de hadas debajo del brazo y avanzaba lentamente por el camino de grava, tarareando una triste canción, hasta que llegó a un banco de piedra que había justo debajo del árbol donde estaban escondidos el loro y el mono. Entonces se tumbó en el banco y se puso a leer los cuentos de hadas.

Chi-Chi y Polynesia le observaban manteniéndose en silencio y muy quietecitos.

Al cabo de un rato el hijo del rey dejó el libro y suspiró con cansancio.

—¡Si yo fuese un príncipe blanco! —dijo con una mirada lejana y soñadora en los ojos.

Entonces el loro dijo alto, con una vocecita aguda y suave como si fuese una niña pequeña:

—Bumpo, por ventura hay alguien que podría convertiros en un príncipe blanco.

El hijo del rey se levantó del banco de un salto y empezó a mirar en torno suyo.

—¿Qué es lo que oigo? —exclamó—. ¡Me ha parecido la dulce y musical voz de un hada allende el follaje! ¡Qué raro!

—Respetable príncipe —dijo Polynesia manteniéndose muy quieto para que Bumpo no pudiese verle—, habéis pronunciado unas palabras cargadas de verdad. Pues soy yo Tripsitinca, la reina de las hadas, quien os ha hablado. Estoy oculta en el capullo de una rosa.

—¡Oh! Dime, reina de las hadas —exclamó Bumpo juntando las manos de alegría—, ¿quién tiene el don de poderme convertir en un hombre blanco?

—En la cárcel de vuestro padre está recluido un famoso hechicero —dijo el loro—. Responde al nombre de John Dolittle. Mucho es lo que sabe de medicina y de magia y ha realizado grandes portentos. Sin embargo, vuestro real padre le deja languidecer durante muchas horas interminables y eternas. Acudid a él en secreto, valiente Bumpo, cuando el sol se haya puesto y, fijaos bien, os aseguro que os convertiréis en el príncipe más blanco que jamás haya conquistado a una hermosa dama. Ya he hablado bastante. Tengo que retornar al País de las Hadas. ¡Adiós, adiós!

—¡Adiós! —exclamó el príncipe—. ¡Mi eterno agradecimiento para ti, mi buena Tripsitinca!

Y volvió a sentarse en el banco con una sonrisa en los labios esperando que el sol se pusiese.