se piensa

Acerca de «2001»

«2001» representa un hito importante en la historia de la ciencia ficción cinematográfica, tanto por su conjunto como por sus detalles aislados. Obra sabiamente elaborada, es difícil hablar de ella en su totalidad sin extenderse fuera de los límites en que debemos movernos en estas páginas. Es por ello que, dejando para más adelante, cuando ya nuestra exaltada mente esté más reposada, una visión general de la cinta, hayamos preferido reunir en un solo artículo tres visiones parciales de la misma sobre tres aspectos importantísimos de su realización, tratados por tres especialistas en sus respectivos temas: un encargado de relaciones humanas, un sociólogo y un técnico en sistemas.

1.- Amanecer del hombre

El espectador de 2001, ganado por la publicidad del film, se sienta en su butaca esperando ver el anunciado desfile de modelos aeroespaciales, la soberbia técnica futurista, las bóvedas espaciales de un impresionante viaje hacia otro planeta, En una palabra, la fantástica cinta de «anticipación» que se le ha prometido que era 2001: una odisea del espacio.

Pero he aquí que las primeras secuencias ofrecen una inesperada visión retrospectiva: «Amanecer del hombre»; y la fabulosa ambientación, el magnífico colorido, las soberbias escenas, llenas de aciertos técnicos y de interpretación, ganan los ánimos del espectador, que se sumerge en sensaciones aprobativas muy distintas de las que al principio esperaba.

Tratemos sin embargo de analizar, mejor dicho de ver tales escenas con una postura difícil de adoptar en la contemplación del film, a causa del arrobamiento en que nos imbuye: la de, siguiendo las finalidades de su trama argumental, conocer unas posibles circunstancias del principio del hombre: el despertar de nuestras reacciones.

Tras un desfile corto, pero sublime, de amaneceres grandiosos coloreados de vida, aparece por primera vez el hombre-mono, en su vivir primario, en el centro de una naturaleza agreste y salvaje.

La fiera necesidad de sobrevivir acucia su inteligencia.

Se agrupa en familias para fortalecerse contra sus adversarios. Busca refugios pedregosos que le protejan de las bestias. Cuando su sed le agarrota la garganta, organiza la batida que servirá para arrebatar el agua a quien la posea.

Sigilosamente, el cabecilla organiza el sistema táctico. Inician la aproximación silenciosa al objetivo. A la vista de su enemigo, se lanzan decididamente al ataque, empleando dos soberbias armas psicológicas: los aullidos y los saltos que impresionan al descuidado enemigo y le obligan, tras leve intento de resistencia, a abandonar la lucha, dejando a los victoriosos la codiciada posesión.

Un despertar les sorprende con la extraña aparición de un monolito, un algo, de líneas perfectas, que les asombra por su desconocida apariencia.

El miedo a lo nuevo y el asombro y curiosidad a lo extraño luchan en su interior, haciéndoles retroceder y acercarse.

Por fin, vence la atracción que el objeto ejerce en el más decidido. Este acciona cautelosamente sus sentidos, tratando de saber y conocer qué es aquello. El resto del grupo, a la prudente expectativa, no tarda en ser arrastrado por el ejemplo.

El inicio del desarrollo de sus reacciones y sensaciones agudiza y afila sus mentes.

Ante la osamenta de unos tapires, rebuscando semillas o gusanos que le sirvan de alimento, una inspiración brota en el pensamiento de uno de ellos.

Un hueso recio puede servir para golpear con más fuerza que sus patas. Lo sopesa. Lo prueba, golpeando huesos que se levantan astillados al aire. El efecto es grandioso. Un cráneo se parte. La imaginación configura escenas de una fantasía.

Se siente arrebatadoramente feliz ante su descubrimiento.

Enseña a su familia el invento, su utilidad, y ésta lo adopta y emplea.

Los frutos de su aplicación mejoran su forma de vivir. Ya tienen un alimento más sustancioso y exquisito: la carne de los animales que derriban.

Sus defensas pueden mantenerse más descuidadas, pues tienen un arma que les ayuda. Ahora se aventuran solos; ya pueden vivir separados del grupo.

Los hijos examinan curiosamente los nuevos utensilios e imitan a los mayores jugando con los huesos.

En el asalto para la conquista del agua, el nuevo aliado les hace más decididos. El enemigo desconoce su poder y se enfrenta a él.

La fuerza que antes empleó para abatir al animal que le sirve de alimento le ayuda a vencer a su adversario.

Y entonces se produce la asociación y derivación del útil-arma.

Sus enemigos retroceden espantados ante tal poderío. La muerte de su compañero les aterra. Ahora conocen otro medio de morir. Por primera vez uno de ellos perece a manos de un semejante.

Al vencedor el triunfo le llena de alegría y, exaltado, lanza al aire su arma.

El hombre ha descubierto su primer artefacto, el antecesor de inventos que le llevarán a la construcción de ingenios que le transportarán rumbo al infinito. Con un salto de siglos, tras ese prólogo imborrable, la película que esperábamos puede ya empezar[1].

R. CORDÓN

2.- La vida cotidiana en «2001»

He visto la película 2001: una odisea del espacio, pero no he leído el libro que Clarke ha escrito sobre el guión; por tanto, dispongo de unos elementos de juicio más limitados, ya que en la obra se tendrán que explicar puntos que en la película se pueden dejar en meros esquemas visuales, a la libre interpretación del espectador.

Pero no obstante siempre me ha gustado ese juego mental, usual en algunas ciencias como es la arqueología, en que a partir de algunos indicios se trata de construir la realidad total. Y esto es lo que voy a tratar aquí, a modo de juego que el lector, el que haya visto la cinta, naturalmente, podrá completar si lo desea. Se trata de reconstruir la vida cotidiana del año 2001, a partir de los indicios dados en el film.

La vida cotidiana en el espacio…

Ante todo veamos la situación política. Se puede afirmar que el mundo sigue dividido en bloques, y que estos bloques siguen, al menos en una cierta escala, empeñados en una guerra fría. Esto lo podemos inferir del encuentro entre el doctor Heywood Floyd, de los Estados Unidos, y los científicos rusos Elena, amiga del doctor, y Smyslov.

Los americanos disponen de una base en la Luna, y los rusos de otra, separadas entre sí. Los americanos han hallado algo que los desconcierta y lo mantienen en secreto, mientras que los rusos tratan de desvelarlo. Hasta se ha dado un incidente: una nave rusa averiada (tal vez un truco para introducirse en el área sellada, a modo de caballo de Troya) ha solicitado permiso de descenso en la base yanqui y, a pesar de que los tratados obligan a la asistencia, se le ha negado el permiso de descenso. Una típica situación de la guerra fría.

Y, no obstante, existe una cierta cooperación, pues la rueda, la gigantesca estación espacial en órbita ecuatorial sobre la Tierra, es utilizada tanto por las naves de la Pan American como por las de la Aeroflot. Quizá se trate de una estación puesta bajo el control de un organismo supranacional, como la ONU. Esto tiende a ser confirmado por la existencia de una seguridad, con controles de voz, prevista para diversos idiomas, lo que da una idea de utilización multinacional.

En cuanto a los sistemas económicos, no parecen haber variado mucho, sino más bien consolidado, ya que podemos ver que las grandes firmas capitalistas se han extendido hasta el espacio. Y tenemos una línea lunar servida por naves de la Pan American, un hotel orbital de la cadena Hilton, servicio de comunicaciones videofónicas de la Bell Telephone Co., y emisiones de TV al Cosmos de la BBC.

Aunque mucho nos parece que algunos de estos servicios deben de contar con un fuerte subsidio gubernamental, pues de lo contrario vuelos como el de las naves de la Pan American que cubren los dos trayectos Tierra-Rueda y Rueda-Clavius (base de los EUA en la Luna) no serían demasiado rentables, ya que en los que podemos contemplar el único pasajero es el doctor Heywood; y suponemos también que el costo de los viajes debe ser «astronómico». A menos, naturalmente, que se trate de servicios de prestigio, mantenidos con fines publicitarios, por lo que en los mismos sería aceptable el tener pérdidas, pérdidas imputables a la cuenta de publicidad, por supuesto.

Por otra parte nos hace contemplar la idea de que sean servicios subvencionados el que, tras mantener una muy real conversación por videófono con su hija, el único cargo que se le hace al Dr. Heywood es de 1,98 dólares, cantidad tan ínfima que sólo se puede explicar por lo antes sugerido, por una, muy poco probable, alza de la moneda y de su poder adquisitivo, o por un avance tecnológico importante que abaratase estos procesos.

El capítulo de la llamada por videófono nos hace, preguntarnos también por la moneda como bien de cambio, dado que en el aparato público no aparece ningún orificio por donde introducir monedas, sino uno para la introducción de una tarjeta, a todas luces de crédito, a la cual será cargado el importe. Ello nos hace pensar en que tal vez se trate de que la actual proliferación de dichas tarjetas, de continuar, haya llevado a la implantación oficial de ese sistema, con la consiguiente desaparición de monedas y billetes, o por lo menos a convertir la tarjeta de crédito en un sustituto oficialmente refrendado.

También en la conversación entre el astronauta Poole y sus padres, en el día de su cumpleaños, le comunican que los salarios atrasados le serán ingresados en su cuenta bancaria, práctica ya usual en las empresas de extensa nómina y sistema que, de generalizarse, podría contribuir a la sustitución del sistema actual por otro del tipo aquí reseñado.

Pasemos ahora a un tema tan importante para muchos como es el gastronómico. En su viaje en «autobús» lunar entre la base yanqui de Clavius y el lugar donde se ha hallado el objeto misterioso, en el cráter de Tycho, los americanos toman un pequeño refrigerio consistente en unos bocadillos, bocadillos que se dice que son sintéticos, producidos en la Luna, pero que casi se parecen ya en sabor a la comida natural. Esto nos lleva a pensar en que, resuelto o no el problema de la superpoblación y el consiguiente de la escasez de alimentos, al menos en la Tierra se siguen consumiendo alimentos naturales, y los sintéticos son sólo necesarios en lugares de costoso abastecimiento como las bases lunares. Lo que es confirmado por la visible repugnancia con que el doctor Heywood sorbe, en su viaje por la Pan American, algunos alimentos para astronauta, líquidos, demostrando su poca costumbre a los mismos. El que los astronautas de la Discovery, la nave exploradora lanzada hacia Júpiter, estén más acostumbrados a los alimentos que se les suministra, no va en contra de esta posibilidad, tan sólo puede significar una resignación ante lo inevitable tras siete meses de viaje y de consiguiente dieta.

Por lo que se refiere a la ocupación de los períodos de ocio, nos disgusta ver continuada una tendencia actual: la preponderancia de la TV en la distribución de las horas. Ya en la nave de la Pan American que sube a la rueda vemos pantallas individuales para cada pasajero, aunque nos agrade comprobar que una persona inteligente, como es el Dr. Heywood, se queda dormido ante lo que tiene todas las trazas de ser una telecomedia. No pasa igual en la que va a Clavius, ya que en este caso es mucho más impresionante la visión, a través de los portillos panorámicos de la superficie lunar que se aproxima. También en la nave Discovery contemplamos un programa de noticias; con el presentador sentado ante el habitual mural relacionado con lo que se va a emitir, que en este caso es una fotografía de Andrómeda; de la BBC, a través del canal 12, lo que nos da idea del desarrollo de ese medio de comunicación y entretenimiento.

Por otra parte, aún hay una pequeña esperanza para los poco aficionados a la TV: los niños aún prefieren las fiestas, tal como nos dice la hija del Dr. Heywood en su conversación con su padre. Y cuando se le pregunta qué regalo desea, contesta, tras pedir un teléfono en clara imitación del mundo tecnificado de los mayores, que lo que realmente desea es un mono tití, una mascota que le haga compañía y que la proteja un poco del miedo subconsciente ante ese frío mundo de la ciencia.

… allá donde no hay arriba ni abajo

Porque otro de los aspectos, el final de los que trato de deducir de la visión de la cinta, es el asombro, que en algunos momentos se convierte en miedo, del Hombre enfrentado a la Máquina.

Este aspecto, que creemos denota la mano de Kubrick, trasciende en todos los momentos álgidos de la cinta, y se puede leer en el rostro del Dr. Heywood enfrentado con la kilométrica lista de instrucciones que tiene que leer antes de poder usar el retrete de la nave en estado de ingravidez. Y se puede leer en el rostro de la azafata de la nave de la Pan American cuando tiene que caminar, a gravedad cero, con la única ayuda de sus zapatos adherentes. Y se puede leer en el rostro del astronauta Bowman cuando el omnipresente, y algo fanfarrón, computador Hal 9000 juzga la calidad de sus dibujos.

Pero que, sobre todo, se puede leer en ese mismo rostro cuando, tras la muerte de sus compañeros de tripulación, asesinados por Hal, realiza la macabra acción de desconectar las memorias de la máquina, lo que en cierto modo constituye su real ejecución por el crimen cometido.

Resumiendo: el mundo del 2001, tal como se nos aparece en esta producción, la primera a la que se puede llamar realmente de ciencia ficción, es un mundo con los problemas del nuestro, con una tecnología derivada de la nuestra y con unos hombres que somos nosotros mismos, algo más viejos, y nuestros hijos.

Un mundo en el que podríamos vivir.

Luis VIGIL

3.- Mi amigo Hal

Había leído mucho sobre 2001 y, por los orígenes de esta información recibida, me inclinaba a creer que iba a tratarse de un espectáculo maravilloso. Aunque desgraciadamente no se pueda decir lo mismo la mayoría de las veces, hay que proclamar que la obra supera a su lanzamiento publicitario y a lo que de ella se dice en el mismo. Creo que la mayoría de los amantes de la ciencia ficción habrán quedado tan satisfechos como yo.

Hay muchas cosas en 2001 sobre las que hablar y escribir. Sobre el conjunto y sobre cada uno de los extraordinarios y cuidados pormenores de la realización. Pero voy a centrar mi interés en un punto concreto que creo merece ser comentado por su extraordinaria relevancia dentro de la obra.

2001 nos presenta una expedición con un origen desconcertante y un destino que no lo es menos, y desconocido para sus miembros excepto uno: un privilegiado cerebro que no necesita descanso, no medita las jugadas de ajedrez, concede entrevistas a los informadores respondiendo con una confianza en sí mismo excepcional, cuida de la salud física y mental de su acompañantes, atiende a la navegación y al mantenimiento y es capaz de urdir un maquiavélico plan para deshacerse de aquellos a quienes considera peligrosos.

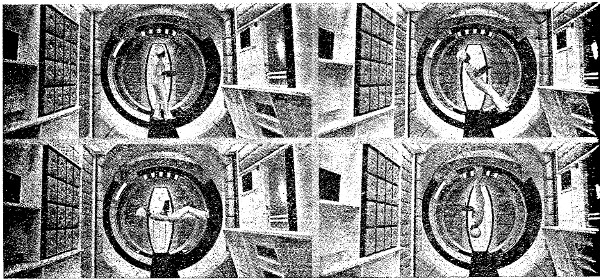

El hombre visto a través del múltiple ojo de Hal 9000.

Fijemos nuestra atención en Hal 9000.

Con una técnica que en la actualidad ya se está utilizando, Hal 9000 es construido por otro computador, perteneciente a su misma familia. Hoy mismo los nuevos computadores (o calculadoras, u ordenadores…) son desarrollados con la ayuda de equipos preexistentes que se utilizan tanto para auxiliar en las investigaciones previas al diseño como en este mismo. Y no sólo esto, sino que colaboran eficazmente durante el complejo proceso que supone la construcción y todas las pruebas que se realizan durante el mismo y al final. De modo que, sin perder las buenas costumbres, Hal es puesto en el mundo por este mismo método. Se inicia entonces su período de instrucción. Hemos de suponer que gran parte de sus conocimientos le son transmitidos automáticamente por el computador que le construye y, posteriormente, se le enseñan nuevas tareas y, lo que es más importante, cómo concebir él mismo nuevas formas de actuar. Y nada de todo ello es fantástico, en sentido peyorativo. Aunque en la actualidad no estemos muy cerca de encontrar el modo de realizarlo, tampoco estamos demasiado lejos. Un más amplio conocimiento del cerebro humano (que tan poco y tan mal utilizamos) puede ser la clave para conseguir ese desarrollo de los computadores.

Sigamos con Hal. Terminado su aprendizaje, podemos imaginarle llevando una vida activa, acorde con su gran capacidad de trabajo. Por ejemplo, colaborando en un estudio de racionalización de cultivos marinos. O en nuevas aplicaciones de la energía nuclear. Quizá se vea implicado en cuestiones de investigación espacial antes de llegar a intervenir en el proyecto Discovery. Y suponemos que hasta este punto Hal se ha comportado correctamente. En este momento entramos en contacto con él. Con el más perfecto computador, según propia manifestación. Con un ser casi omnipresente, al menos en su medio, gracias a un sistema de terminales que incluye todos los tipos imaginables y que están continuamente en funcionamiento, para evitar sorpresas (y también para darlas). Se nos muestra aquí con una serie de posibilidades completamente aceptables, pero no por ello menos maravillosas. Desgraciadamente, Hal, con toda su seguridad afirmada, comete un error. Es muy grave para quien asegura que es infalible fallar en la apreciación de un circuito eléctrico no muy complejo y que está totalmente bajo control, como vemos cuando lo analizan conjuntamente Poole, Bowman y Hal, después de haberlo retirado de la antena exterior, por indicación del último. Pero ¿realmente Hal se ha equivocado o está provocando adrede una situación de duda? Más parece lo segundo, y así ha sido interpretado por algunos. Este sofisticado ser parece haber aprendido mucho de sus diseñadores humanos. Demasiado. Ojalá este tan próximo mañana no nos depare frutos tan peligrosos, aunque mucho me temo que éste sea un deseo absurdo o inútil, porque el hombre es un hábil maestro en el arte de crear instrumentos ideales para su propia perdición.

HAL 9000: el corazón de un computador demasiado humano

Entiendo que la situación creada y su desenlace obedecen a un deseo de dramatizar la acción. ¿Quizá de mostrar al hombre en lucha contra su propia obra, que lo anonada, lo supera y trata de aniquilarlo? Ésta me parece una explicación plausible del papel de Hal en 2001. A falta del relato escrito por Clarke sobre la película, dejo para otra ocasión un análisis más profundo de este punto y voy solamente a repasar, porque vale la pena, algunas de las extraordinarias características de Hal.

Hal posee una serie interminable de unidades de entrada y salida de información. Tiene, pues, una muy alta capacidad sensorial para poder llevar a cabo su misión sin descuidar nada de lo que está bajo su inmediato control. Además puede suministrar complejos datos, extraordinariamente elaborados y útiles, en el momento preciso. Ya en los actuales ordenadores estamos utilizando terminales de pantalla parecidos a los que muestra Hal y para aplicaciones muy similares. La NASA cuenta con gran número de ellos en sus instalaciones de control de vuelo espacial. También están siendo usados en sorprendentes estudios sobre métodos de enseñanza con ordenador. Y en algo tan prosaico como es un Banco también se dispone de ellos para mostrar en un momento dado la información solicitada (y no me refiero a los circuitos cerrados de televisión que se usan para control de talones). Las pantallas de Hal y otras similares que aparecen en la estación orbital y en las naves de enlace con la Tierra y la Luna muestran constantemente una información completa sobre aquello que está ocurriendo. Prescindiendo de la verosimilitud de cada dato, que en muchos casos no ha sido descuidada, hay que convenir en que un efecto se consigue plenamente: mostrar al espectador la potencia de los instrumentos de trabajo en manos del hombre del primer año del siglo XXI, tal como los suponen los realizadores de 2001.

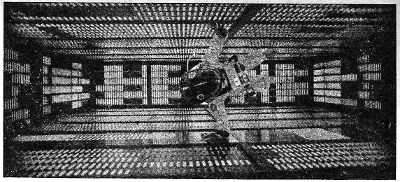

Hal tiene diseminados por la nave Discovery una buena cantidad de «ojos» que le permiten seguir, entre otras cosas, los movimientos de los hombres que le acompañan. Por el momento, los ojos de nuestros actuales ordenadores leen muchas menos cosas; pero es previsible un desarrollo no muy lejano de su capacidad de percepción, en tanto no cambie el sistema de soportar la información que venimos utilizando la humanidad. Indudablemente esta característica de Hal refuerza en gran manera al personaje. Dramáticamente, causa un impacto mayor un computador que ve, que si se le hubiera dotado de otros medios de control. En realidad, a muchos espectadores ha producido menor impresión la ingente tarea de controlar la nave realizada por Hal, sin usar el ojo, que la capacidad de leer los labios humanos que demuestra. Creo que éste es precisamente el fin buscado. Hal, como el cíclope Polifemo, hijo de Neptuno, que en la Odisea homérica devora a los compañeros de Ulises, posee un solo ojo, aunque aparezca varias veces repetido. Bowman tiene que enfrentarse a él en desigual combate, de características épicas. El héroe lucha con su enemigo y consigue inutilizarle. Esto último en una secuencia que es, a mi entender, una de las más emocionantes de 2001: Bowman, introducido en el propio cerebro de Hal, va desconectando, poco a poco, las unidades de proceso mental inteligente que, colocadas para acercarle al hombre, tanto le han alejado de él.

En la cabecera de estas líneas he hecho profesión de amistad hacia Hal, lo que equivale a una profesión de fe. Está claro que no me refería al Polifemo del siglo XXI, sino al extraordinario producto de la mente humana que representa. Hal, en muchos de sus aspectos, responde a aquello que, esperamos de los ordenadores en un próximo futuro, los que trabajamos con ellos.

Hal, magníficamente introducido en 2001, juega un importante papel, que permite resaltar más aún el valor de la obra, al dejar a Bowman solo ante el escalofriante final.

Fernando ESPAÑA

Divagaciones sobre el estreno de «El enigma … de otro mundo»

«El enigma de otro mundo» se encuentra incluida dentro de la serie —escasa serie— de obras antológicas de ciencia ficción que todos los aficionados al género desearían volver a ver. Y ello es debido tanto a los propios méritos del film como a las circunstancias que rodearon su aparición. De todo ello nos habla, en un artículo retrospectivo, nuestro «desempolvador oficial» de la ciencia ficción: Alfonso Figueras.

Aunque el cine en sí es un elemento de ciencia ficción, una imperfecta «máquina del tiempo», como vehículo de expresión de la ciencia ficción escrita no ha tenido, por lo menos hasta ahora, la misma suerte que la literatura encasillada con el mismo nombre, salvo en unas pocas —poquísimas, si tenemos en cuenta la larga lista de producciones del género— excepciones.

El largo desfile de films, más o menos de ciencia ficción, mezclados con elementos de pura fantasía, entreverados muchas veces con toques de tipo terrorífico, empezó con el cine mismo, de la mano del gran Méliès y del injustamente olvidado español Segundo de Chomón[2]. Metros y metros de película que formarían una fila interminable, desde el primitivo Viaje a la Luna hasta el ambicioso intento de Metrópolis, película estrenada justamente en los años en que en Estados Unidos tomaba gran auge el «Amazing Stories» de Gernsback, y en los que John Campbell dirigía la revista «Unknown».

Es en esta época, en las postrimerías del arte silente, cuando Fritz Lang presenta La mujer en la Luna, en la que intervienen Hermann Oberth y Willy Ley como consejeros técnicos. Parece que la cosa empieza a marchar, pero con el advenimiento del aditamiento del sonido en la pantalla (la «máquina del tiempo» se perfecciona) el cine pasa a convertirse en una especie de sucursal de los teatros «de varietés»[3], con gran detrimento de los films de índole fantástica, que pasan a la catalogación de los llamados «clase B» y a formar seriales tipo Buck Rogers, Flash Gordon y otros excesos de este género. Claro que siguen habiendo excepciones, y dignas de tener en cuenta por cierto. El hombre invisible, La vida futura, son ejemplos de ello, junto con algunas otras, pocas, archiconocidas, antológicas para todos aquellos que han seguido de cerca las peripecias de la ciencia ficción en el cine.

John W. Campbell leyendo una de sus revistas

Se empezó a hablar en España de «el enigma» o «la cosa», en los años apasionados en los que un puñado de aficionados, un grupo de escritores y dibujantes, Antonio Ribera, Eugenio Danyans, Jordi Buxadé, Julio Ribera —que entonces dibujaba la versión gráfica de «Capitán Rido»—, yo mismo, clamábamos en las editoriales en una interminable lucha en pro del advenimiento de la ciencia ficción en España; eran los años dorados de la desaparecida colección «Futuro», y de la aparición en la prensa por primera vez de los nombres, hoy míticos, del capitán Mantell y del fantasmagórico Adamski, junto con las primeras noticias sobre los OVNI, buscadas con afán y lupa por los especialistas, dada la parquedad con que los periódicos nacionales han abordado siempre estos temas. Sesma, desde Madrid, ponía ya anuncios en los diarios y revistas pidiendo informaciones de observaciones particulares sobre estos enigmáticos fenómenos que aparecían en el cielo. Era la época, que dentro de poco empezaremos a calificar de dorada, en que nos lanzábamos a la calle para iniciar la siempre interminable búsqueda por los kioscos de los primeros ejemplares de «Más Allá» que empezaban a llegar a España. Fue en aquella época precisamente que aparecieron en las vallas publicitarias de varias ciudades unos extraños carteles, en los que, en gruesos caracteres, podía leerse: EL ENIGMA, sobre unos hipnóticos círculos concéntricos, y un poco más abajo, en letra pequeña: … de otro mundo.

Y ya que hemos llegado fatalmente a este punto, creo que es momento de hablar un poco ya sobre esta película. Si he dado este pequeño rodeo para llegar hasta aquí ha sido a fin de fijar un poco las circunstancias que rodearon la venida de esta película, causando una expectación —que hoy sería a todas luces excesiva— indudablemente motivada, más que por su excesivamente sencilla y un poco truculenta trama, por un hecho cautivador: el de que en ella el primer ser proveniente del espacio exterior iba a dar sus primeros pasos por nuestro planeta… aunque fuera solamente sobre el mágico lienzo de la pantalla plateada.

La película, aunque de impacto y de fuerza oculta contenida, daba sin embargo la impresión de haber sido «lanzada» con miedo por los distribuidores españoles, y quizá por ello pasó algo inadvertida para los exégetas del séptimo arte y un poco sin pena ni gloria por las pantallas del país… aunque por supuesto no fuera así para aquel puñado de aficionados que asistimos estremecidos a su proyección.

Una promoción teatral del film: el actor Jolly Jazzbo caracterizado como «la cosa»

Casi ininteligible durante su primer cuarto de hora, a consecuencia de un pésimo doblaje, como si los distribuidores estuvieran empeñados en hacer pasar el film como perteneciente a un subgénero tipo «clase B» (es inconcebible la alergia existente hacia todo lo que se refiere al tema OVNI, aunque ello entrañe el peligro de perder dinero), las iniciales protestas del público se acallaban rápidamente a medida que éste, poco a poco, iba interesándose por el asunto, llevado por buen camino y con mucho oficio por Christian Nyby, su director, y realizado con una gran honradez, teniendo en cuenta la parquedad de medios con que dicho realizador tuvo que desenvolverse para crear su obra.

Para mí, El enigma tiene este hálito misterioso del que carecían otros films de ciencia ficción realizados también en aquella época. Ni siquiera Ultimátum a la Tierra, a pesar de su magnífica puesta a punto, tenía el poder de sugestión que irradiaba de la producción de Howard Hawks y Christian Nyby. Desde su arranque, con el inconcreto vehículo especial enterrado en la nieve ártica, el invisible y sólo presentido artefacto, la película cobraba una sugestiva y tremenda fuerza de miedo verdadero a lo desconocido, que impregnaba al espectador sensible. Si a ello le añadimos la visión del traslado, con «la forma» o «la cosa» encerrada en su ataúd de hielo, hasta el campamento, en una atmósfera opresiva y angustiosa, comprenderemos el ambiente que respiraba todo este film: con los humanos enfrentados con la semivelada «cosa» venida de otro mundo, la figura indiferente, en su aparente muerte, ante las órdenes cuchicheadas para velarlo antes de rendir informe, velarlo y montar guardia junto al bloque de hielo, el presentimiento de la primera y segunda víctima… en un verdadero «clímax», hasta el momento en que la «cosa», entrevista como una gigantesca forma gesticulante, sacudiéndose los perros que le atacaban, después de escapar de la cárcel de hielo, ya fundido, que la aprisionaba, se perdía por los inhóspitos parajes árticos, para reaparecer, más concreta, en el dintel de la puerta, delineada ya con forma y perfiles humanos, aunque de rasgos faciales confusos. Ésta su segunda aparición era un verdadero «shock», que culminaba con la amputación traumática de una de las manos del fantástico ser, mano que horas después se movería y crisparía por sí sola de una manera insólita, ante los aterrorizados ojos de un puñado de seres humanos…

Puede que todo esto estuviera tratado de una forma algo truculenta, a lo «grand guignol»; pero «grand guignol» era también el Frankenstein de Whale, sin que esto sea óbice para que aquella película esté considerada como un clásico en su género, «ciencia ficción gótica», diría yo en este caso, pero ciencia ficción al fin y al cabo.

«La cosa» de otro mundo prolifera…

En resumen, El enigma impresionaba, desde el principio hasta su final, con la muerte del ser en medio de las descargas eléctricas, en una apoteosis de crispación; y si contenía claros elementos de truculencia, tenía también la gran virtud de no aterrorizar al público con las monstruosidades físicas ni los rostros horripilantes que suelen ser corrientes en este tipo de películas, sino tan sólo con un terror subjetivo, mental, no debido a lo que veía el espectador sino más bien a lo que no veía. Porque en todo el transcurso de la cinta las verdaderas facciones de «la cosa» no se veían nunca claramente, dejando con ello libertad a la imaginación del espectador; sus contornos eran humanos, y esto era todo lo que podía verse claramente, ya que una especie de confusa niebla hacía siempre que sus rasgos faciales aparecieran borrosos y difuminados, unas veces utilizando la poca luz ambiental y otros aprovechando el movimiento de la figura en sí[4].

El enigma tenía, evidentemente, también algunos defectos, y cualquier crítico de cine se apresuraría a enumerarlos. Pero, sobre todos ellos, y para los aficionados a la ciencia ficción, tenía una gran virtud que superaba a todos los posibles fallos: la de que, ateniéndose a la época de su realización, y gracias a no echar mano a los socorridos efectos tales como robots, pistolas desintegradoras, trajes plateados ni tambaleantes platillos de hojalata, daba la impresión de algo real, estremecedor; algo que flotaba en el ambiente, algo especial… este algo maravilloso y aterrador al mismo tiempo que rodea a todo lo que se refiere a «cosas venidas de otros mundos»…

Alfonso FIGUERAS