Capítulo 3.

Un día había llegado y se había ido, y otra noche extendía sus alas oscuras sobre la durmiente ciudad. Avanzando adusto por la oscuridad iluminada por las estrellas, con los puños enterrados en los bolsillos de su abrigo, Harrison se detuvo bruscamente, y lanzó una imprecación.

—¿Por qué demonios no pensaría antes en eso?

Poco después, se encontraba bajo la ventana del joven Willington, ahora oscura y silenciosa. El corpulento detective sacudió la cabeza, musitando entre dientes:

—¡Pobre diablo!

La escalera de mano aún permanecía apoyada contra la fachada. La ventana, cuando subió hasta ella, sólo estaba cerrada en apariencia. Pocos segundos después, se encontraba en la habitación a oscuras, agachándose ante un viejo armario. Depositó su linterna eléctrica en el suelo, de modo que el haz de luz iluminara la cerradura, y se puso a trabajar con una ganzúa. Pocos momentos después, gruñó con airada satisfacción.

Tras estudiar durante varios minutos lo que había encontrado, se puso en pie, salió de la estancia, y bajó las escaleras. Una luz ardía al otro lado de la cortina que ocultaba la entrada del estudio, y la evitó. Tras cruzar el vestíbulo principal, entró en una alcoba, en la que estuvo ocupado durante varios minutos. Ningún ruido turbaba el silencio de la casa. Los criados se habían retirado, y las suaves pisadas del detective, —acostumbrado a evitar los sentidos felinos de los habitantes del barrio oriental—, no llamaron la atención del único ocupante de la casa, inmerso como estaba en sus propias ocupaciones.

Abandonando la alcoba, Harrison volvió a cruzar el vestíbulo, y se detuvo ante la cortina y la puerta del estudio, observando sombrío la figura marchita que leía un enorme volumen en una cómoda mecedora. El sujeto estaba tan absorto en su lectura que, cuando el detective habló, dio un respingo y se volvió.

Abner Jeppard era la imagen de lo que su sobrino podría llegar a ser algún día… una figura frágil y delgada, de cabellos blancos y suaves, rostro enjuto y sensible, y unos ojos oscuros y expresivos que le examinaban tras unas gafas de gruesa montura.

—Pero… qué… —balbució, evidenciando el hecho de que los nervios frágiles eran algo típico de la familia— ¿De dónde… quién es usted, señor?

—Me llamo Harrison —repuso el detective—. Disculpe que haya irrumpido de un modo tan informal —avanzó a grandes zancadas y tomó asiento frente al anciano. Tras apoyar la barbilla sobre uno de sus puños como martillos, miró fijamente a su anfitrión, el cual, como era lógico, parecía un tanto nervioso ante aquel intenso escrutinio, además de perplejo por las maneras de su visitante.

—¿Sabe dónde está su sobrino Edward? —preguntó Harrison de repente.

Jeppard negó con la cabeza.

—Salió de casa a primera hora de la mañana. Solemos vernos muy poco, salvo en raras ocasiones. Supongo que estará con algún amigo.

—Es un muchacho nervioso y muy excitable —dijo Harrison* Un tipo como yo, por ejemplo, tiene la salud de un toro, y resulta igual de difícil de poner contra las cuerdas. Pero los nervios de Edward son más fáciles de sojuzgar.

—Lo reconozco, señor; pero aún no veo por qué…

—¿Ha oído usted hablar del poder de la sugestión? —antes de que Jeppard, con una expresión de creciente asombro en el rostro, pudiera responder, Harrison continuó— Algunos investigadores de las ciencias psíquicas, creen que la mente subconsciente registra todas las sugestiones que se le hacen, ya esté despierta o dormida, y que, con el tiempo, dichas sugestiones terminan por subir a la mente consciente. Si se alimenta un impulso de manera continuada en la mente subconsciente, no tardará en abrirse camino, con el tiempo, hacia la mente superior, dando como resultado una acción de alguna clase. ¿Me sigue usted?

El otro respondió asintiendo con la cabeza, y Harrison prosiguió:

—Dado que la mente subconsciente no duerme jamás, el mejor momento para influir en ella es cuando su poseedor está dormido… porque en ese instante, la mente consciente no tiene control sobre el subconsciente. Todo ello según la vieja idea de la hipnosis.

—¿Y bien?

—Bien, supongamos que alguien deseara persuadir a otra persona… pongamos por caso a su sobrino Edward… para que cometiera un crimen, como, por ejemplo, matar a su mejor amigo. Si se pudiera susurrar esa sugestión de forma continuada al oído del durmiente, según esta teoría, Edward terminaría, al final, cometiendo ese asesinato, a pesar de sí mismo.

—Las dificultades son obvias —objetó Jeppard.

—Por supuesto. Pero podrían ser solventadas con ciertos conocimientos de mecánica y electricidad. Usted debería saberlo, ya que, según tengo entendido, es una especie de inventor.

»Edward es un neurótico; no costaría demasiado hacer que perdiera la cabeza por completo. Una sugestión continua provocaría una obsesión, y, con el tiempo, terminaría obligándole a matar a su amigo. Aún así, eso no sería sino una remota posibilidad. El peligro mayor sería que Edward se volviera loco, o bien que pensara que se estaba volviendo loco, y, como resultado, se suicidara.

—Pero usted sólo le está usando a él como ejemplo —protestó Jeppard, arrugando los labios—. Habla como si esa fantástica suposición fuera una realidad.

—¡Lo es! —espetó Harrison, abandonando su máscara de indiferencia. Su férrea mano se proyectó hacia delante, cerrándose sobre el hombro de Abner Jeppard con una fuerza brutal—. No sé cuál es su juego, pero sí que sé cómo lo ha llevado a cabo. Creía que a nadie se le ocurriría mirar en el armario cerrado del fondo de la alcoba de Edward, ¿verdad? Bueno, a la mayoría de la gente no se le habría ocurrido forzar lo que a todas luces parecía ser un armario vacío. Pero yo soy, de profesión, un cazador de hombres, y los que son como yo tenemos nuestros instintos.

»Fue condenadamente astuto al conseguir que Edward no pudiera sospechar de usted. De noche, siempre se quedaba en su propio cuarto, y no salía jamás, ni hacía nada que pudiera hacerle pensar en usted. Pues bien, si usted se hubiera acercado anoche por la habitación de Edward, habría descubierto que yo estaba con él cuando empezaron los susurros. Admito que me engañaron. Incluso cuando trepé hasta el tejado y encontré un montón de cables que no parecían formar parte del tendido eléctrico ordinario, no se me ocurrió que pudieran significar nada importante.

»Pero, esta noche, finalmente, mi cerebro se puso a trabajar, de modo que regresé a la habitación y forcé ese armario cerrado… el que se supone que se ha quedado sin llave. Encontré en él su fonógrafo eléctrico, así como el disco que reproduce. No puse en marcha el disco, porque ya sabía qué clase de sonidos tenía grabados en su superficie.

Jeppard se arrellanó en la mecedora, presa de un ataque de debilidad; su tez había adquirido una tonalidad verdosa y enfermiza; se aflojó el cuello de la camisa, como si sintiera una soga alrededor de su propia garganta.

—Bajé aquí, y me colé en su propio dormitorio —prosiguió Harrison, de forma implacable—. Fue muy descuidado de su parte no cerrarlo con llave. Pero ¿a quién se le ocurriría investigar en esa pequeña cómoda que hay junto a su cama? Su anticuada cerradura no me llevó ni tres segundos. No fue difícil descubrir el uso de todas esas bombillitas, interruptores y botones. Es una pena que un genio de la electrónica como usted tenga que ser un criminal, Jeppard. Obviamente, colocó ese fonógrafo en el armario de Edward cuando el muchacho estaba ausente. Los cables discurren por el fondo del armario, suben hasta el tejado, y, luego, vuelven a bajar hasta la cómoda de su dormitorio. Para atormentar a Edward, usted ni siquiera tenía que levantarse de la cama. Una señal eléctrica le informaba de cuándo el muchacho apagaba o encendía las luces. Cuando le parecía que ya había tenido tiempo de quedarse dormido, apretaba un botón, que ponía en marcha ese fonógrafo infernal. Cuando sus luces se encendían, mostrando que el joven se había levantado a investigar, usted apagaba el fonógrafo. Claro está que el disco lo grabó usted mismo.

»Edward recibió perfectamente la sugestión. De acuerdo con su teoría particular, dicha sugestión estaba calculada para hacer de él un asesino, o bien un maníaco.

—¡El que está loco es usted! —Jeppard estaba recuperando parte de su compostura—. ¿Qué más da que yo colocara un fonógrafo en su habitación? No puede usted probar que fuera nada más que una broma extraña. No ha causado daño a nadie…

—¿No? —la risa de Harrison parecía el rugido de un tigre en plena cacería—. De modo que no sabe dónde está Edward, ¿verdad? Se lo diré. Está en el manicomio. ¡Mató a James Clanton hace sólo una hora!

—¡Dios mío! —Abner Jeppard emitió un alarido estrangulado. Hizo un gesto para incorporarse, pero luego volvió a dejarse caer en la mecedora, como si tuviera las piernas paralizadas.

—¿Por qué dice usted eso? —preguntó con sarcasmo el corpulento detective—. ¿No era para conseguir eso para lo que se ha tomado tantas molestias? Pero ahora que su secreto ha sido descubierto, la cosa adquiere un matiz muy diferente, ¿verdad que sí? ¿Qué tenía usted contra Clanton? ¿O sólo pretendía que Edward se volviera loco?

»Bueno, no importa. Edward ya está completamente loco. Cuando presente mis pruebas, tendrá que quedarse de por vida en el manicomio, justo como usted había planeado… ¡Pero usted irá a la silla eléctrica!

Un salvaje alarido de pavor salió de los labios grises de Jeppard. Se puso en pie, aferrando al detective por las solapas. En su desesperación, parecía el enfermizo reflejo de un animal aterrado, desnudo e indefenso… una visión que habría sobrecogido a cualquier naturaleza que fuera menos recia que la de Harrison.

—¡A la silla no! ¡Confesaré! ¡Ayúdeme! ¡Jure que me ayudará! ¡Envíeme a prisión, si quiere, pero a la silla no! Lo que ha dicho es cierto. Planeaba destruir a Edward… no tenía nada contra James Clanton, pero era la víctima más lógica. Edward siempre estaba con él. Tampoco tenía nada en especial contra el mismo Edward. Era cosa de dinero… de la herencia de Edward. Yo perdí toda mi parte en un invento que no llegó a funcionar. Con el dinero de Edward, podría haber seguido investigando, y perfeccionarlo. Pero ese dinero estaba fuera de mi alcance, de modo que no podía ni tocarlo, a menos que él muriera, o fuera declarado mentalmente incapaz…

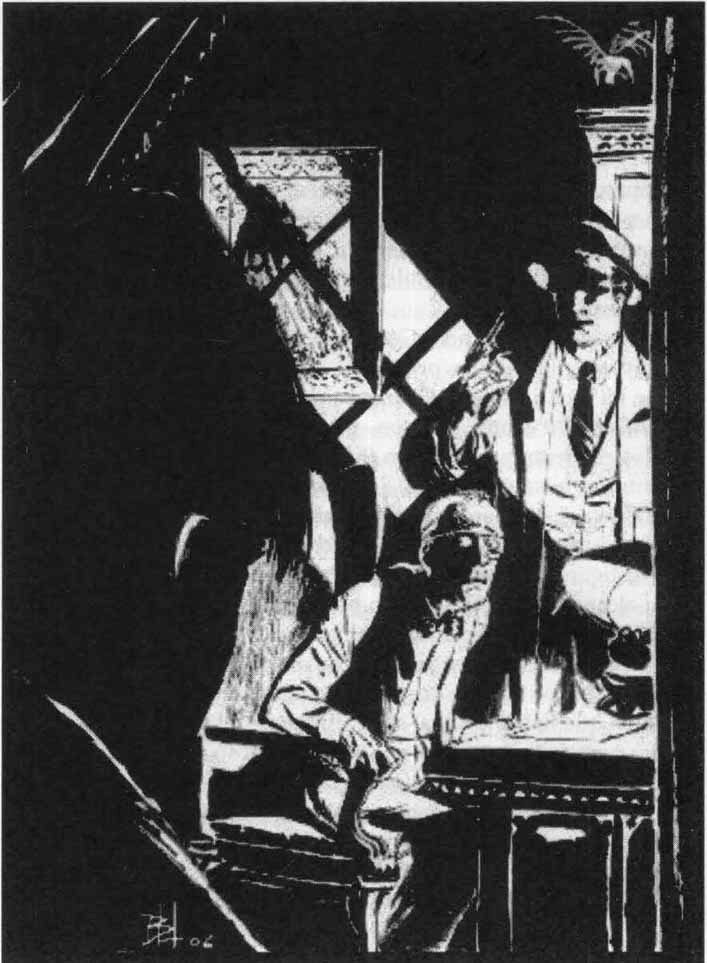

Harrison escuchó cómo una puerta se abría suavemente, pero estaba distraído con la desesperación del frenético semblante que había junto al suyo. Entonces, el tembloroso individuo cesó de balbucear, y su mirada se posó más allá de Harrison, en la puerta y la cortina.

Con un grito espantoso, retrocedió, haciendo que el detective retrocediera a trompicones por la repentina violencia de su movimiento. Harrison, al volverse, divisó una figura que permanecía en las sombras del umbral, y que decía:

—¿Dónde está Edward?

—¡James Clanton! —gritó Abner Jeppard— ¿Has venido desde el Infierno para atormentarme? —se agarró el pecho, desplomándose tras el escritorio.

Harrison se inclinó sobre él, luego se incorporó con un gruñido y negó con la cabeza en dirección al joven Clanton, que avanzaba hacia ellos, lívido de horror.

—¿Qué ha pasado? —susurró—. Vine a ver a Edward. Llamé a la puerta, pero no me abrió nadie, de modo que entré, como tengo costumbre de hacer. ¿Qué…?

—La fatalidad —gruñó Harrison de forma enigmática. Luego decidió aclarar sus palabras—. El corazón del viejo era delicado, y sufrió una fuerte conmoción al pensar que eras un fantasma. En cuanto a Edward, está descansando en mi habitación de hotel. Lleva allí todo el día. En el estado de nervios que estaba, prefería que estuviera en un lugar seguro. Aunque a estas alturas ya estará mucho más tranquilo —y susurró entre dientes—: Mejor que haya ocurrido de este modo. Nunca había oído de ningún jurado que condenara a un hombre por este tipo de crimen tan especial.

—¿Qué está diciendo? —inquirió Clanton.

—No me prestes atención. Tengo el hábito de hablar solo —gruñó Harrison—. Estaba meditando acerca de la eficacia de una mentira, cuando uno trata con criminales. Mentir es vina mala costumbre, pero en ocasiones es el mejor modo de obtener una confesión. La mentira fue idea mía… no me mires así; te lo explicaré en su momento… pero el hecho de que entraras aquí justo en el momento que lo hiciste… eso fue la fatalidad, algo que nadie podría haberse imaginado en ningún momento.