III.

Pocos minutos después, conducía por la carretera con su coche prestado. El cementerio que contenía la tumba de Job Hopkins era pequeño y exclusivo, de esos que sólo reciben los huesos de los hombres más distinguidos. El viento ululaba por entre los cipreses, provocando que sus sombrías ramas se inclinaran por encima del brillante mármol.

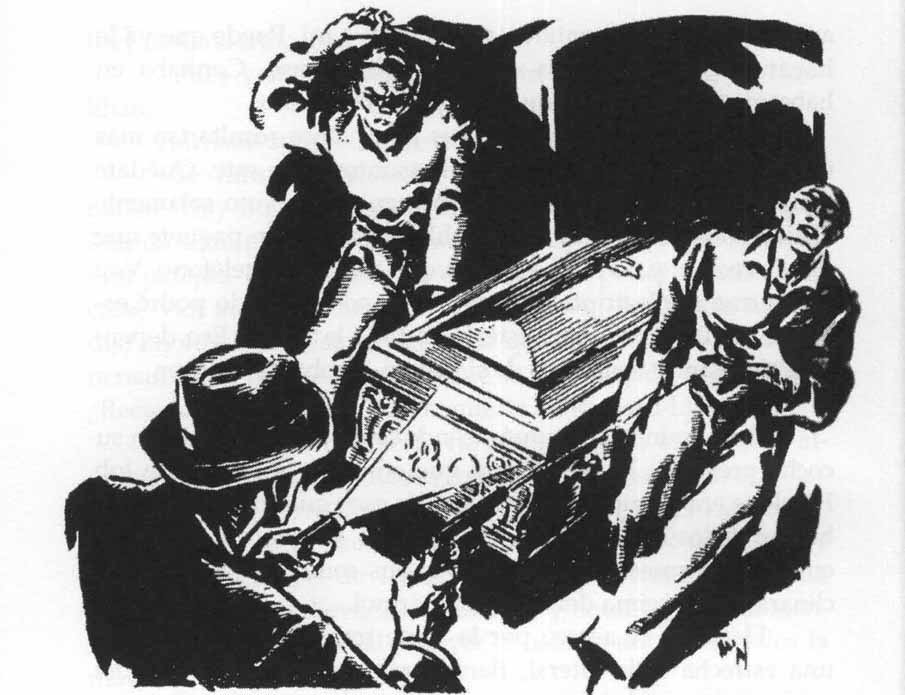

Harrison se acercó por la parte trasera, avanzando por una estrecha calle lateral, flanqueada con árboles. Salió del automóvil, escaló el muro, y caminó por la penumbra, bajo los pálidos rayos de luna que penetraban por entre las oscuras ramas de los cipreses. Frente a él, la tumba de Job Hopkins relucía blanquecina. Mientras se detenía, agazapándose en las sombras, detectó un resplandor… un chispazo de luz… Acababa de apagarse, y, por la puerta abierta de la tumba, apareció media docena de formas cobijadas en las sombras. Su corazonada había resultado acertada, pero habían logrado llegar antes que él. Una fiera cólera se adueñó de él ante aquel crimen necrófilo; saltó hacia ellos, gritando una orden con un salvaje alarido.

Se dispersaron como ratas, y su veloz ráfaga de disparos reverberó entre los sepulcros sin lograr el menor resultado. Avanzó con descuido, lanzando salvajes imprecaciones, penetró en la tumba y, enfocando su linterna hacia el interior, parpadeó ante una visión espantosa. El ataúd había sido abierto por completo, pero la tumba en sí no estaba vacía. Tirado a un lado con descuido, en el suelo, y junto al ataúd, yacía el cadáver embalsamado de Job Hopkins… y le habían quitado la mandíbula inferior.

—¡Qué diablos…! —Harrison se interrumpió de repente, perplejo ante el súbito desmoronamiento de su teoría—. No querían el cuerpo. ¿Qué era lo que querían? ¿Su dentadura? Y también se llevaron la dentadura de Richard Lynch…

Devolviendo el cuerpo a su lugar de reposo, volvió a salir, cerrando la puerta de la tumba por detrás de él. El viento aullaba por entre los cipreses, y, mezclándose con él, se escuchó el bajo sonido de un gemido. Pensando que, después de todo, alguno de sus disparos podía haber acertado, siguió la fuente de aquel sonido, caminando alerta, con la pistola y la linterna preparadas.

El gemido parecía provenir de un grupo de cedros de baja altura, junto al muro, y, entre ellos, encontró a un hombre en el suelo. La luz de la linterna reveló su robusta figura, así como el rostro cuadrado —y ahora convulsionado— de un mongol. Sus ojos rasgados estaban abiertos de par en par, y la espalda de su abrigo estaba empapada de sangre. El hombre agonizaba, pero Harrison no encontró en él ni rastro de una herida de bala.

En su espalda, entre los hombros, sobresalía la empuñadura de un curioso cuchillo curvo. Los dedos de su mano derecha habían sido horriblemente destrozados, como si hubieran intentado mantener su presa sobre algo que su asesino deseaba.

—Mientras huía de mí, se topó con alguien que se escondía entre los cedros —musitó Harrison—. Pero ¿quién? Y ¿por qué? Por Dios, Willoughby no me lo ha contado todo.

Incómodo, se puso en pie bajo las sombras que le envolvían. Ni una sola pisada, por sigilosa que fuera, rompió aquel silencio sepulcral. Tan sólo el viento que aullaba por entre los cedros y los cipreses. El detective estaba solo con los muertos… con los cadáveres de los ricos en sus ornamentadas tumbas, y con el hombre amarillo de ojos abiertos cuya carne aún no se había vuelto rígida.

—Has vuelto muy pronto —dijo Hoolihan, cuando Harrison volvió a entrar en el estudio de Willoughby—. ¿Ha ido todo bien?

—¿Dijeron algo los muchachos amarillos? —replicó Harrison, sin contestar a su pregunta.

—Ni una palabra, —gruñó el jefe—. Se quedaron ahí, sentados, como si fueran ídolos de piedra. Les he mandado a comisaría, junto con Harper. Aún le quedaba un hálito de vida.

—Señor Willoughby —Harrison se sentó con cansancio en una mecedora y fijó su fría mirada sobre el filántropo—. ¿Estaría en lo cierto si pensara que usted, Richard Lynch y Job Hopkins estuvieron en otro tiempo conectados de alguna manera?

—¿Por qué lo pregunta? —inquirió Willoughby.

—Porque, de algún modo, ustedes tres están interrelacionados en este asunto. La muerte de Lynch no fue accidental, y estoy bastante seguro de que Job Hopkins fue envenenado. Ahora, esa misma banda está detrás de usted. Pensaba que podía ser alguna clase de chantaje, para el cual robaban los cadáveres de sus víctimas, pero el aparente intento de robar el cadáver de Richard Lynch de la morgue, ahora parece que, en realidad, no era más que un intento exitoso de quitarle la dentadura. Esta noche, una banda de mongoles ha entrado en la tumba de Job Hopkins, obviamente con el mismo propósito…

Le interrumpió un grito ahogado. Willoughby se echó hacia atrás en el asiento, con el rostro lívido.

—¡Dios mío, después de todos estos años!

Harrison levantó la cara.

—¿Entonces usted conoce a Yarghouz Barolass? ¿Sabe por qué anda detrás de usted?

Willoughby negó con la cabeza.

—Nunca antes había oído mencionar a ese tal Yarghouz Barolass. Pero sí sé por qué mataron a Lynch y a Hopkins.

—Entonces será mejor que vaya contándolo —advirtió Harrison—. Porque si no, estaremos trabajando a oscuras.

—¡Lo haré! —el filántropo se encontraba visiblemente conmocionado. Se secó el sudor de la frente con una mano temblorosa, y logró recomponerse, no sin esfuerzo.

»Hace veinte años —comenzó—, Lynch, Hopkins y yo, unos jóvenes que acabábamos de salir de la universidad, nos encontrábamos en China, al servicio del señor de la guerra Yuen Chin. Eramos ingenieros químicos. Yuen Chin era un visionario… un hombre adelantado a su tiempo, desde el punto de vista científico. Había previsto el día en que los hombres podrían hacer la guerra por medio de gases y productos químicos letales. Nos proporcionó un espléndido laboratorio, en el que habríamos de descubrir o inventar algunos de dichos elementos de destrucción, para que él los empleara.

»Nos pagó bien; los cimientos de todas nuestras fortunas se basaban en esa fortuna. Éramos jóvenes, pobres, y carentes de escrúpulos.

»Más por azar que por habilidad, logramos dar con un secreto mortal… la fórmula de un gas venenoso, mil veces más letal que cualquier otro que se haya soñado jamás. Para eso era para lo que nos pagaba… para inventar o descubrir algo así para él, pero el descubrimiento nos abrió los ojos. Nos dimos cuenta de que el hombre que poseyera el secreto de ese gas podría conquistar el mundo con facilidad. Deseábamos ayudar a Yuen Chin contra sus enemigos mongoles; pero no teníamos intención de elevar un imperio mandarín a la altura de un imperio mundial, ni tampoco deseábamos ver cómo nuestro infernal descubrimiento era empleado contra las vidas de nuestra propia gente.

»Y a pesar de todo, no queríamos destruir la fórmula, porque preveíamos una época en la que América, entre la espada y la pared, podría llegar a tener una desesperada necesidad de dicha arma. De manera que escribimos la fórmula en código, pero dejamos fuera tres símbolos, sin cualquiera de los cuales la fórmula resultaba ininteligible e indescifrable. Entonces, cada uno de nosotros se hizo extraer un diente de la mandíbula inferior, y, en cada uno de los dientes de oro que nos colocaron, grabamos esos tres símbolos. De ese modo, tomamos precauciones contra nuestra propia codicia, así como contra la avaricia de los demás. Resultaba concebible que alguno de nosotros cayera tan bajo como para vender el secreto, pero le resultaría inútil sin los otros dos símbolos.

»Yuen Chin fue derrotado, y le decapitaron en el gran patio de ejecuciones de Pekín. Nosotros escapamos… Lynch, Hopkins y yo, no sólo con nuestras vidas intactas, sino también con gran parte del dinero que nos había sido pagado. Pero la fórmula, escrita en un pergamino, no tuvimos más remedio que dejarla atrás, escondida entre los polvorientos archivos de un antiguo templo.

»Sólo un hombre conocía nuestro secreto: un viejo dentista chino, que nos ayudó en el asunto de los dientes. Le debía la vida a Richard Lynch, y cuando juró guardar eterno silencio sobre el tema, supimos que podíamos confiar en él.

—¿Entonces, usted cree que alguien va detrás de esos símbolos secretos?

—¿Qué otro motivo podría haber? Aunque no logro comprenderlo. El viejo sacamuelas debe de haber muerto hace ya largo tiempo. ¿Quién puede haber descubierto el secreto? No le habrían sacado nada por mucho que le hubieran torturado. Pero, aún así, es el único motivo por el que ese sujeto, al que ustedes llaman Yarghouz Barolass, asesinó y mutiló los cadáveres de mis antiguos compañeros, y por el que ahora anda detrás de mí.

»Bueno, aunque yo amo la vida al igual que cualquier otro hombre, el peligro en el que estoy envuelto resulta insignificante, comparado con la amenaza mundial que hay contenida en esos pequeños símbolos tallados… dos de los cuales están ya, según dice usted, en manos de algún implacable enemigo del mundo occidental.

»Alguien ha encontrado la fórmula que dejamos escondida en el templo, y, de algún modo, ha descubierto parte de su secreto. De China puede venir cualquier cosa. Justo ahora, el proscrito Señor de la Guerra Yah Lai está amenazando con derrocar al gobierno nacional… ¿Quién sabe con que diabólicas connotaciones estará bullendo el caldero chino?

»Pensar en el secreto de ese gas en las manos de algún conquistador oriental, resulta apabullante. ¡Dios mío, caballeros, me da la sensación de que no se dan cuenta de la increíble importancia de todo este asunto!

—Me hago una ligera idea, —gruñó Harrison—. ¿Ha visto alguna vez una daga como esta? —le presentó el arma con el que habían asesinado al mongol.

—Muchas veces, en China, —se apresuró a responder Willoughby.

—Entonces, ¿no es un arma mongola?

—No; es indudablemente china; suelen llevar una inscripción en manchú en la empuñadura.

—¡Ummmmmm! —Harrison se arrellanó en su asiento, con la barbilla apoyada en su puño, golpeando distraído la hoja del cuchillo contra el tacón de su zapato, absorto en sus pensamientos. Tenía que admitir que estaba completamente perdido, en medio de un callejón sin salida. Ante sus compañeros, parecía una sombría figura que personificaba el castigo, cerniéndose sobre el destino de los culpables. En realidad, estaba maldiciendo su mala suerte.

—¿Qué piensas hacer ahora? —quiso saber Hoolihan.

—Sólo se puede hacer una cosa, —respondió Harrison—. Voy a intentar seguir el rastro de Yarghouz Barolass. Voy a empezar en River Street… Dios sabe que estaré buscando a una rata en un pantano. Quiero que dejes escapar «sin querer» a uno de esos mongoles, Hoolihan. Intentaré seguirle sin ser detectado hasta el escondrijo de Yarghouz…

El teléfono resonó estrepitosamente.

Harrison llegó hasta el aparato con una gran zancada.

—¿Quién está al aparato, por favor? —al otro lado de la línea sonó una voz que poseía un acento sutil, pero definido.

—Soy Steve Harrison, —gruñó el detective.

—Le habla un amigo, Detective, —dijo la suave voz—. Antes de que sigamos esta conversación, permítame avisarle de que le va a resultar imposible rastrear esta llamada, y, además, no le haría ningún bien intentarlo.

—¿Y bien? —Harrison estaba tenso, como un gran perro de pelea.

—El señor Willoughby, —prosiguió la suave voz—, es un hombre condenado. En realidad, es como si ya hubiera muerto. Los guardias y las pistolas no van a poder salvarle, cuando los Hijos de Erlik estén listos para atacar. ¡Pero usted puede salvarle sin disparar un solo tiro!

—¿Ah sí? —fue el gruñido inarticulado que la garganta de toro de Harrison dejó escapar, sediento de sangre.

—Si tuviera la bondad de acudir a solas a la Casa de los Sueños en Levant street, Yarghouz Barolass hablaría con usted, y se podría arreglar cierto compromiso, en virtud del cual la vida del señor Willoughby podría ser perdonada.

—¿Compromiso? ¡Y un cuerno! —rugió el corpulento detective, mientras la carne de sus nudillos se volvía blanca— ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Crees que voy a caer en una trampa como esa?

—Ustedes tienen un rehén, —replicó la voz—. Uno de los hombres que han apresado es hermano de Yarghouz Barolass. Estamos dispuestos a dejar que sufra en sus carnes cualquier intento de traición por nuestra parte. ¡Juro por los huesos de mis ancestros que nadie intentará causarle el menor daño!

La voz cesó, y se escuchó un click en el otro extremo de la línea.

Harrison se dio la vuelta.

—¡Yarghouz Barolass debe estar empezando a desesperarse cuando intenta un truco tan infantil como este! —juró. Luego, tras considerarlo, musitó, casi para sí—: ¡Por los huesos de sus antepasados! Jamás oí de un mongol que haya roto ese juramento. Y toda esa historia acerca del hermano de Yarghouz podría ser el cebo. Y aún así… bien, quizá esté intentando engañarme… apartándome de Willoughby… pero, por otra parte, a lo mejor creen que yo jamás caería en un truco como este… ¡Ah, al diablo con todo! ¡Ya es hora de dejar de pensar y comenzar a actuar!

—¿Qué quieres decir? —quiso saber Hoolihan.

—Que pienso ir solo a la Casa de los Sueños.

—¡Estás loco! —exclamó Hoolihan—. ¡Llévate una brigada, acordona el lugar y haz una redada!

—Y encontrarme así con una ratonera vacía, —gruñó Harrison, con esa peculiar obsesión suya por trabajar siempre solo.