Döblinger Volkswohnungsbau, Villen und Weinberge

Sehenswertes

Karl-Marx-Hof: Obgleich mit gut 1.300 Wohneinheiten nach dem Sandleiten-Hof (1.500 Wohnungen) im 16. Bezirk nur das zweitgrößte, ist der von Wagner-Schüler Karl Ehn entworfene und 1930 feierlich eröffnete Karl-Marx-Hof das architektonisch spektakulärste, international bekannteste und sozialgeschichtlich bedeutendste Volkswohnungsbauprojekt des Roten Wien. Der gut einen Kilometer lange, pfirsichrot und ockergelb kolorierte „Superwohnblock“ zwischen der Heiligenstädter Straße und den Gleisanlagen der Franz-Josephs-Bahn integriert weitläufige Gartenhöfe mit Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Wasch- und Badehäusern. Sein dominierender Mittelteil ist von emporragenden Turmaufbauten gekrönt, hohen Durchgangsbögen zum dahinter liegenden (U-)Bahnhof durchbrochen und an seinen Fassaden mit Keramikskulpturen von Josef Riedel verziert. Die Steinfiguren symbolisieren die sozialistischen Werte Freiheit, Fürsorge, Aufklärung und Körperkultur und werden von Otto Hofners frei stehender Bronzeplastik „Der Sämann“ auf dem rasenbepflanzten Vorplatz ergänzt. Der heißt „Platz des 12. Februar“, weil der Bürgerkrieg zwischen Sozialdemokraten und Austrofaschisten hier besonders blutig tobte und Letztere die „rote Festung“ am 12. Februar 1934 scharf beschossen.

Das alles und noch viel mehr erfährt man seit Frühjahr 2010 in der eigentlich längst überfälligen Dauerausstellung Das Rote Wien in den einst als Gemeinschaftsbad und Wasserdepot genutzten oberen Geschossen eines der beiden Waschsalons des Karl–Marx-Hofes, die übrigens bis heute in kollektivem Betrieb sind. Sie erzählt vornehmlich mit Text-, Bild-, Ton- und Filmdokumenten die Geschichte des Roten Wien (siehe Gesch. S. 29 f.) und akzentuiert dessen kommunale Bautätigkeit, Bildungs- und Kulturarbeit, Fest- und Feierkultur.Do 13–18, So 12–16 Uhr und nach Voranmeldung, 3 €. Karl-Marx-Hof, Waschsalon Nr. 2, Halteraugasse 7, Tel. 0664/88540888, www.dasrotewien-waschsalon.at.

Beethoven-Wohnungen: Im damals ebenerdigen Weinhauerhaus an der Döblinger Hauptstraße 92 verbrachte der 1792 endgültig nach Wien übergesiedelte gebürtige Rheinländer Beethoven den Sommer 1803. Weil er hier u. a. die 3. Sinfonie komponierte, ist es als Gedenkstätte Eroicahaus ausgewiesen. Auf sein Domizil am hübschen Heiligenstädter Pfarrplatz verweist heute nur noch eine Informationstafel an der Hauswand des Weingasthauses Mayer am Pfarrplatz (s. u.).

Gleich um die Ecke findet man des Komponisten Haus an der Probusgasse 6, das mit einem idyllischen Innenhof gesegnet ist. Weil der Musiker, der 1827 zunächst auf dem Währinger Friedhof begraben und unterdessen auf den Zentralfriedhof überführt wurde, dort einen nie abgesandten (als Faksimile ausgestellten) Brief an seinen Bruder verfasst haben soll, in dem er seine beginnende Taubheit eingestand, firmiert es auch unter „Heiligenstädter Testament-Haus“.

Eroicahaus: Nur auf

Anfrage, Tel. 5058747-85173; Heiligenstädter Testamenthaus: Di–So, Fei 10–13,

14–18 Uhr, 2 € , www.wienmuseum.at.

Insektenpulverfabrik Zacherl: Die bunt gemusterte, reich mosaikverzierte, mit verspielten Türmchen und einer Kuppel geschmückte ehemalige Fabrik an der Nusswaldgasse 14 erinnert an ein Märchenschloss aus Tausendundeiner Nacht. Weil sein Bauherr Johann Evangelist Zacherl, der hier ein Insektenpulver namens „Zacherlin“ herstellte, den Rohstoff für sein Produkt aus Persien bezog, hatte er die Architektenbrüder Mayreder 1892/93 mit dem Bau eines Firmensitzes im orientalischen Stil beauftragt.

Villa Wertheimstein: In der in der zweiten Hälfte der 1820er Jahre erbauten, vom gleichnamigen Park umgebenen Villa an der Döblinger Hauptstraße 96, wo heute das Döblinger Bezirksmuseum untergebracht ist (Sa 15.30–18, So 10–12 Uhr), gingen vom Ende des 19. bis zum Beginn des 20. Jh. namhafte Dichter, Denker, Maler und Musiker ein und aus. Sie kamen auf Einladung der Gattin des zweiten Hausbesitzers, Josefine von Wertheimstein, die in ihrem Salon u. a. Hans Makart, Arthur Rubinstein oder Hugo von Hofmannsthal empfing.

Haus Knips: Eine der letzten Stadtvillen vom Zeichentisch Josef Hoffmanns, der sich bei ihrem Entwurf (1924/25) an den Wohnhäusern des Wiener Biedermeier orientierte und sie als zweigeschossigen, geschlossenen Baukörper mit angegliedertem eingeschossigem Wirtschaftsgebäude konzipierte. Blickfänge der schlichten und distinguiert anmutenden Villa in der Nusswaldgasse 22 sind die mit filigranen Diamantmotiven dekorierte, mausgrau verputzte Fassade mit ihren großen, diagonal gesprossten Fenstern und die von gezackten Art-déco-Motiven bekrönten Fenster des Seitentraktes.

Villenkolonie Hohe

Warte: Ähnlich wie

im norddeutschen Worpswede schloss sich in Wien zu Beginn des

20. Jh. eine kleine Gruppe von Künstlern zu einer Lebens- und

Arbeitsgemeinschaft im Grünen zusammen. Zu ihren Mitgliedern

zählten der secessionistische Maler und Designer Kolo Moser und

sein Berufskollege Carl Moll sowie die Fotografen Victor Spitzer

und Hugo Henneberg. Weil sie alle großbürgerlicher Herkunft und

recht gut betucht waren, beauftragten sie den zeitgenössischen

Stararchitekten Josef Hoffmann mit

den Entwürfen für ihre Villen, deren architektonische Details sich

wegen des üppigen Efeubewuchses ihrer Fassaden und/oder des dichten

Buschwerks der sie umgebenden Gärten eigentlich nur im Winter

offenbaren.

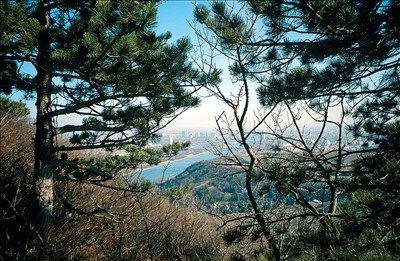

Die früheren Künstlerdomizile stehen in exponierter Lage in den Sträßchen rund um die St.-Michael-Kirche, von wo man den Blick über die von Weinstöcken überzogenen Hänge des Wienerwaldes bis hin zu den Gipfeln von Kahlen- und Leopoldsberg schweifen lassen kann. In der Wollergasse 8, 10 und 12 baute Hoffmann die Häuser Henneberg (1900/01), Moll II (1906/07) und Ast (1910–12), in der Steinfeldgasse 4 und 8 die Villa Spitzer (1901/02) und das Doppelhaus Moser-Moll (1900/01).

Grinzing: Als Hochburg der urwienerisch-gemütlichen, schrammelmusikbegleiteten Weinseligkeit geschickt vermarktet, wird das architektonisch malerische Weinhauerdorf mit Biedermeierflair an lauen Frühlings-, Sommer- und Herbstabenden von Touristenhorden in Beschlag genommen. Die drängen in die Gaststuben und -gärten der zahlreichen Heurigen in Grinzinger- und Himmelstraße, Cobenzl- und Sandgasse, von denen allerdings viele das Markenzeichen „Heuriger“ oder „Buschenschank“ (siehe Essen und Trinken, S. 75) nur zu Werbezwecken im Namen führen: In Wirklichkeit handelt es sich oft um Gaststätten mit Restaurantkonzession, die folglich auch nicht an die Auflage gebunden sind, nur selbst gekelterte Weine auszuschenken und lediglich kalte Speisen anzubieten.

Wer bei Tageslicht in die Hochburg des Weines

kommt, kann am Rande des Ortskerns den Grinzinger

Friedhof aufsuchen, wo Gustav Mahler, seine

Ex-Ehefrau Alma Mahler-Werfel und der Schriftsteller Heimito von

Doderer die letzte Ruhe fanden.

Am Cobenzl/Lebensbaumkreis Am Himmel: Die 1907 von der Stadt Wien übernommenen, inzwischen von einem kommunalen Weingut bewirtschafteten Ländereien liegen in aussichtsreicher Lage oberhalb von Grinzing. Ursprünglich wurden sie von den Jesuiten kultiviert und gingen dann zu Beginn des 19. Jh. in den Besitz Philipps Graf von Cobenzl über, der sie mit einem palastartigen, heute als Schlossrestaurant geführten Sommerdomizil garnierte. In dessen Umgebung breitet sich ein beliebtes, hier und da mit Villen und Wochenendhäuschen bebautes Naherholungs- und Wandergebiet aus. Zu dem gehört auch eine Wein- und Wiesenlandschaft namens „Am Himmel“, die 1784 ebenfalls mit einem Schlösschen dekoriert, später von einem Gasthaus versorgt und schon zu Beginn des 19. Jh. als Ausflugsziel geschätzt wurde. Während diese Gebäude inzwischen gänzlich verschwunden sind, war die dort anlässlich der Hochzeit von Kaiser Franz Joseph I. zwischen 1854 und 1856 erbaute Sisi-Kapelle in Rudimenten noch vorhanden. Sie ging Ende der 1990er Jahre in den Besitz des gemeinnützigen Vereins Kuratorium Wald über, der sie renovieren, mit einem Glasdach versehen ließ und als Erlebnisraum zwischen Natur und Kultur revitalisierte. Als solcher präsentiert sich auch das vom selben Verein 1997 installierte keltische Baumhoroskop, bei dem sich 22 verschiedene Bäume, denen bestimmte Eigenschaften und Geburtsdaten zugeordnet sind, zu einem sog. „Lebensbaumkreis“ schließen. Der wird am Wochenende mit (vornehmlich klassischer) Musik beschallt und bildet den Mittelpunkt saisonaler Freiluftveranstaltungen wie Oster- oder Kürbismarkt.

Kahlenberg: Der 483 m hohe Berg eröffnet eine atemberaubende Aussicht auf Wien, die man auf einer Aussichtsterrasse zwischen der Designerherberge Kahlenberg und der Modul University Vienna oder den Terrassen der angrenzenden Café-Restaurants genießen kann. Er wird von der Josefskirche aus dem Jahre 1697 behütet, in deren Vorgängerkirche der Kapuzinerpater Marco d’Aviano am Vorabend der entscheidenden Schlacht gegen die Türken am 12. September 1683 in Anwesenheit des später siegreichen Polenkönigs Jan Sobieski eine Messe gelesen haben soll. In Erinnerung an das historische Ereignis ist das Gotteshaus mit Votivgaben polnischer Gläubiger angefüllt und steht bis heute unter polnischer Regie.

Das mit terrassierten Glasfronten versehene

und einer rundum verglasten „Konferenzkuppel“ gekrönte Suitehotel Kahlenberg eröffnete wenige Monate

bevor die Modul University Vienna,

eine Privatuniversität für Tourismus, im Wintersemester 2007/08

ihren englischsprachigen Vorlesungsbetrieb für maximal 150

zahlungskräftige Studenten aufnahm (www.modul.ac.at).

Den beiden Neubauten mussten ein Restaurant aus den 1930er Jahren und die Reste eines Jahrzehnte jüngeren Hotels weichen, während die Stefaniewarte, 1887 für Kronprinzessin Stefanie erbaut und bis 1921 Endstation einer Drahtseilbahn aus Nussdorf, erhalten geblieben ist.

Leopoldsberg: Obgleich sich der zweite Wiener Hausberg nur 425 m hoch in den Himmel streckt, ist die von ihm genossene Aussicht nicht minder eindrucksvoll, zumal man hier der Donau noch etwas näher rückt und den Blick bis Klosterneuburg schweifen lassen kann. Darüber hinaus betritt man mit ihm einen Schauplatz der frühen Stadtgeschichte, weil hier einst eine Keltensiedlung stand und die imposanten Reste der mittelalterlichen Burg von einer Babenberger-Residenz aus der Zeit um 1100 stammen sollen. Die derzeit etwas verwahrloste und gesperrte Burganlage, in der bis 2007 ein Ausflugslokal untergebracht war, sollte eigentlich bis 2010 zum Klosterhotel postmodernisiert und ausgebaut sein. Inzwischen hat der Investor seine Pläne allerdings minimiert und unlängst lediglich die Instandsetzung und den Einbau eines Luxusrestaurants angekündigt. Ebenso wie die Burg ist auch die barocke Kirche zum Heiligen Leopold in ihrer Nachbarschaft zurzeit meistens geschlossen, worüber man sich mit einem Besuch des romantischen Winzerörtchens Kahlenberger Dorf zu Füßen des Berges hinwegtrösten mag.