Spaziergang 9: Leopoldstadt und Prater

Sehenswertes

Der Prater (von lat. pratum = Wiese) liegt zwischen Donaukanal und Donau und war seit 1560 ein kaiserliches Jagdgebiet, das Joseph II. 1766 für die Öffentlichkeit freigab. Seither entwickelte sich sein Nordwestzipfel – zunächst „Volksprater“, dann (nach der Figur des Hanswurst) „Wurstelprater“ genannt – zu einem Rummelplatz mit Karussells, Schau- und Schießbuden, Geisterbahnen, Variétes, Würstelständen und Restaurants. Auf ihm dreht sich seit 1898 das von dem englischen Ingenieur Walter Basset anlässlich des 50-jährigen „Dienstjubiläums“ von Kaiser Franz Joseph I. konstruierte und inzwischen weltberühmte Riesenrad, das 2003 um ein historisches High-Tech-Panorama bereichert wurde. Gleich nebenan wurde 1927 ein Planetarium eröffnet, das sich sein Domizil mit dem kleinen Pratermuseum teilt, das anhand alter Schaubudenfiguren, Programmzettel, Gemälde und Fotografien die Geschichte der beliebten Dauerkirmes und ihrer Schaustellerfamilien erzählt. Daneben steht ein seltsames kugelartiges Gebilde, das sich „Unabhängige Republik Kugelmugl“ nennt. Es wurde in den 1970er Jahren von einem gewissen Edwin Lipburger erbaut, als staatsfreier Raum deklariert und 1990 im Prater postiert.

Der schon heruntergekommene Wurstelprater wurde in den vergangenen Jahren unter der Regie des Franzosen Emmanuel Mongon saniert. Sei neues Entree simuliert mit auf alt getrimmten, vornehmlich gastronomisch genutzten Stahlbetonbauten nach Machart von Disneyland das „Wien um 1900“. Dadurch hat der legendäre Vergnügungspark, der ab 2011 um eine Dependance des Londoner Wachsfigurenkabinetts Madame Tussauds bereichert sein wird, zwar sein Schmuddelimage verloren, zugleich aber auch viel von seinem alten Charme eingebüßt.

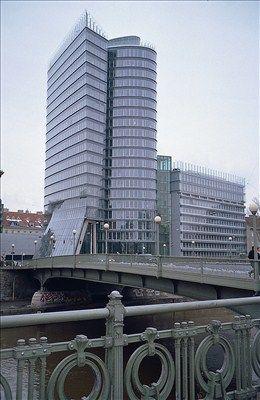

Das historische Messegelände

nordöstlich des Wurstelpraters wurde schon zu Beginn des neuen

Jahrtausends mit einem architektonisch zeitgemäßen, ebenso

funktionalen wie repräsentativen Messe- und Kongresszentrum

versehen. Bereits anlässlich der Weltausstellung des Jahres 1873

war es vom Park abgetrennt und mit Ausstellungspavillons bebaut

worden. Der größte und prächtigste war die von Carl von Hasenauer

kreierte Rotunde, die später den

architektonischen Mittelpunkt der Verkaufsveranstaltungen der 1921

gegründeten Wiener Messe AG bilden sollte. Nachdem der imposante

Pavillon 1937 einem Brand zum Opfer gefallen war, hatte sich das

Messegeschehen nach dem Zweiten Weltkrieg zwischenzeitlich auf das

heutige Areal des Museumsquartiers verlagert, bis das Pratergelände

ab 1985 wieder auf- und ausgebaut und schließlich zum hypermodernen

MessezentrumWienNeu mit

60.000 m² Ausstellungsfläche aufgebläht wurde.

Zwischen Messe und Prater nimmt derzeit der von namhaften Architekten (u. a. Zaha Hadid) geplante neue Campus der Wiener Wirtschaftsuniversität Gestalt an, sodass sich das Gelände, auf dem bislang der Straßenstrich floriert(e), bis 2012 zu einem „urbanen Stadtteilzentrum mit multifunktionalem Nutzungskonzept“ entwickeln soll. Östlich der Messe reihen sich mehrere Sportanlagen auf. Da wären zunächst die Trabrennbahn Krieau, die 1910 eröffnet wurde, und das 1931 eingeweihte, seither mehrfach veränderte Praterstadion, das im Jahre 1992 nach dem Tod des berühmten österreichischen Spielers und Trainers Ernst Happel in Ernst-Happel-Stadion umbenannt wurde. Es wurde anlässlich der Fußball-EM 2008 erneut modernisiert und ans städtische U-Bahn-Netz angeschlossen. Südöstlich davon findet man das Stadionbad und ein 20.000 m² großes, vornehmlich von jüdischen Wienern bewohntes und bespieltes Areal mit Sportanlagen, Schule und Altenheim (Bus 84a, Simon-Wiesenthal-Gasse). Dabei handelt es sich um das seit 2006 bebaute, erst ein Jahr zuvor restituierte Grundstück des einst weltweit mitgliederstärksten (7.000 Mitglieder) und erfolgreichen jüdischen Sportvereins Hakoah (Kraft). 1909 aufgrund des wachsenden Antisemitismus in anderen Wiener Sportvereinen gegründet und später von den Nazis zerschlagen, wurde dieser nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich wiederbelebt. Weiter südöstlich schließen sich Golfplatz sowie Radrenn- und Pferderennbahn Freudenau (Baujahr 1839) an.

Abgesehen von diesen Großanlagen präsentiert sich der Prater, der von der asphaltierten, knapp 5 km langen Hauptallee und etwa zur Hälfte vom Schienennetz einer Liliputbahn durchzogen wird, als eine von Wasserflächen aufgelockerte Wald- und Wiesenlandschaft mit Spiel-, Hunde- und Picknickplätzen. Für das leibliche Wohl der Spaziergänger sorgen größere und kleinere Gartenlokale sowie das 1783 von Isidore Canevale vom Jagdschloss in ein Lusthaus (Bus 77a) verwandelte gleichnamige Café-Restaurant an der Südostflanke des Parks.

Riesenrad: Das Riesenrad dreht sich ganzjährig (Jan.–Feb. 10–19.45, März– Mitte April u. Okt.–Dez. von 10 bis 21.45, Mitte April–Sept. 9–23.45 Uhr; 24.12. 10–15.15, 31.12. 10–1.45 Uhr). Eine Runde kostet 8,50 € bzw. 3,50 € für Kinder (inklusive Panorama). Vergünstigte Familien- und Kombitickets, z. B. für Riesenrad und Tierpark Schönbrunn 16,50 €. Luxus- und Extrawaggons für maximal 12 Personen und mindestens 30 Min. zu mieten, ca. 200 € pro Stunde. www.wienerriesenrad.com.

Liliputbahn: Rundfahrt 4 € bzw. 2,50 € für Kinder, Teilstrecken 2,20 €.

Pratermuseum und Planetarium: Fr–So,

Fei 10–13, 14–18 Uhr, 2 €; Vorstellungen im Planetarium

Di–So, 8 €. Oswald-Thomas-Platz 1 (am Riesenrad).

Tel. 7267683 bzw. 7295494.

Johann-Strauß-Gedenkstätte: Die Wohnung, in der der Walzerkönig von 1863 bis 1870 lebte, ist mit Möbeln, Musikinstrumenten, Ölgemälden, Fotos und anderen persönlichen Utensilien des Komponisten ausgestattet und von den Klängen des als inoffizielle österreichische Hymne bezeichneten Walzers „An der schönen blauen Donau“ erfüllt. Die Exponate sind aus mehreren Strauß-Wohnungen zusammengetragen worden und bilden die authentische Kulisse für die in Schubladenschränken untergebrachte schriftliche Dokumentation seines Lebenswerkes.

Di–So 10–13, 14–18 Uhr, 2 €. Praterstraße 54, Tel. 2140121.

Theater Nestroyhof Hamakom: Schon ein Jahr nach Fertigstellung des vom jüdischen Architekten Oskar Marmorek entworfenen Jugendstilgebäudes wurde im 1899 eröffneten „Etablissement Nestroy-Säle“ Theater gemacht. Später sorgten hier Varietétheater, Folies Comiques, Trianon Theater und Theater Reklame nebst Tanzbar Sphinx für Unterhaltung, bis das Gebäude 1940 arisiert und der Industriellenfamilie Polsterer übereignet wurde. 1952 an die letzte rechtmäßige Besitzerin zurückgegeben, diente der Nestroyhof bis 1997 als Verkaufsfläche für verschiedene Supermärkte, bevor er seit 2004 wieder vielfältig, aber ohne integratives Gesamtkonzept kulturell genutzt wurde. Ein solches wurde 2008 von Frederic Lion und Amira Bibawy entwickelt und mit finanzieller Unterstützung der Stadt Wien realisiert. Seit Herbst 2009 kommen in dem von Gregor Eichinger für diesen Zweck umgestalteten historischen Zentrum jüdischen Stadtteillebens Eigen- und Koproduktionen des neu gegründeten Theaters sowie Gastspiele auf die Bühne. Ferner werden dort Lesungen, Filme und Kunstausstellungen präsentiert. Alle kulturellen Aktivitäten des neuen alten Kulturortes mit dem hebräischen Beinamen hamakom, zu Deutsch „der Ort“, sollen dem zwischenmenschlichen und kulturellen Austausch und den Themenfeldern Immigration, Rassismus, Ausgrenzung und Diaspora gewidmet sein (www.hamakom.at.).

Kriminalmuseum: Das Domizil des Museums ist das sog. „Seifenhaus“, das 1685 erstmals urkundlich erwähnt, höchstwahrscheinlich aber viel älter und mit einem wunderschönen Pawlatschenhof (Laubenganghof) gesegnet ist. Das Museum dokumentiert die grausigsten Gewaltverbrechen vom Mittelalter bis in die jüngste Vergangenheit und die Entwicklung des Wiener Polizei- und Sicherheitswesens. Zu den Exponaten zählen Tatwerkzeuge, Totenschädel und -masken später hingerichteter Delinquenten sowie zeitgenössische Polizeiberichte, Bilder, Fotos und Zeitungsartikel.

Do–So 10–17 Uhr, 5 €. Große

Sperlgasse 24, Tel. 2144678, www.kriminalmuseum.at.

Gebäude im Augarten: Die Geschichte des Gartenpalais Augarten beginnt mit der Errichtung eines Jagdschlösschens im Jahre 1614. Nachdem Schloss und Park in den 1650er Jahren zur (Alten) Favorita ausgebaut worden waren, wurde der gesamte Schlosspark von den Türken (1683) zerstört, worauf unter der Leitung von Johann Bernhard Fischer von Erlach das Palais Augarten und heutige Domizil der Sängerknaben errichtet wurde. Das Saalgebäude der Porzellanmanufaktur ergänzte ab 1704 das bauliche Ensemble des Augartens, das in den 1780er Jahren zudem um das erwähnte Hauptportal mit der Inschrift „Allen Menschen gewidmeter Erlustigungsort, gewidmet von ihrem Schätzer“ und ein ebenfalls von Isidore Canevale entworfenes Gartenschlösschen für Joseph II. erweitert wurde. Letzteres heißt Kaiser-Joseph-Stöckl und liegt hinter dem Hauptschloss.

Filmarchiv Austria/Audiovisuelles Zentrum Wien: Beim Audiovisuellen Zentrum Wien handelt es sich um die in mehrere Abteilungen gegliederte Multimediathek und Datenbank des Filmarchivs Austria, dessen zentrales Filmdepot in Laxenburg bei Wien untergebracht ist. Das Zentrum veranstaltet sporadisch Sonderretrospektiven und Spezial-Events wie Wander- und Open-Air-Kino, unterhält eine Bibliothek und verkauft Bücher, Videos und Plakate.Büro: Mo–Do 8.30–17, Fr 8.30–16 Uhr. Bibliothek: Mi 9–17, Do 9–19, Fr 9–15 Uhr. Shop: Mo–Do 8.30–16.30, Fr bis 16 Uhr. Obere Augartenstraße 1, Tel. 2161300.

Augarten Contemporary: Das von der Österreichischen Galerie Belvedere betriebene Museum präsentiert Bronze- und Steinskulpturen des österreichischen Bildhauers Gustinus Ambrosi (1893–1975), und zwar vornehmlich Köpfe und Büsten berühmter Persönlichkeiten wie Friedrich Nietzsche oder Otto Wagner. In einem modernen Museumsanbau an die frühere Wohnung und das Atelier des Bildhauers werden in drei lichten Ausstellungsräumen Wechselausstellungen zur Gegenwartskunst gezeigt. Ihnen angegliedert sind ein Café sowie eine Künstlerwohnung (Augarten Residency). Eingerahmt wird das Ganze von einem Skulpturengarten, in dem Beispiele der österreichischen und internationalen Bildhauerkunst des 20. Jh. zu sehen sind.Do–So 11–19 Uhr, 5 €. Eingang vom Park oder Scherzergasse 1a. Das Café ist Di–So von 10 bis 24 Uhr geöffnet.