Capítulo 16

Cómo China se hizo china

Inmigración, acción afirmativa, multilingüismo, diversidad étnica… Mi Estado de California figuró entre los pioneros de estas líneas políticas tan controvertidas y encabeza ahora una reacción en su contra. Una ojeada al interior de las aulas del sistema de enseñanza pública de Los Ángeles, a las que asisten mis hijos, permite observar en las caras de los alumnos el reflejo abstracto del debate. Esos niños representan más de 80 lenguas maternas, siendo una minoría los blancos de lengua inglesa. Todos los compañeros de juego de mis hijos tienen por lo menos a uno de sus padres o abuelos nacido fuera de Estados Unidos. Ése es el caso de tres de los cuatro abuelos de mis hijos. Pero la inmigración no hace sino recuperar la diversidad que caracterizó a América durante miles de años. Antes de la llegada de los europeos, Estados Unidos estaba poblado por cientos de tribus de indígenas americanos que hablaban lenguas diferentes, que no pudieron ser sometidas al control de un solo gobierno hasta los últimos cien años.

En estos aspectos, Estados Unidos es un país perfectamente «normal». Las seis naciones más pobladas del mundo son todas, menos una, crisoles de pueblos que han logrado hace poco su unificación política, y que continúan habitadas por cientos de grupos étnicos con sus respectivos idiomas. Por ejemplo, Rusia, que al principio era un pequeño país eslavo en torno a Moscú, no inició su expansión más allá de los Urales hasta 1582. Desde entonces hasta el siglo XIX, Rusia procedió a engullir decenas de pueblos no eslavos, muchos de los cuales conservan su idioma e identidad cultural anteriores. Del mismo modo que la historia de Estados Unidos es la historia de cómo nuestro territorio llegó a ser estadounidense, la historia de Rusia es la historia de cómo Rusia fue rusa. India, Indonesia y Brasil son asimismo creaciones políticas recientes (o recreaciones, como en el caso de India) en las que se hablan, respectivamente, 850, 670 y 210 lenguas.

La gran excepción a esta regla de los crisoles de pueblos en tiempos recientes es la nación más poblada del mundo: China. Hoy China parece política, cultural y lingüísticamente monolítica, por lo menos a la gente no especializada. Estaba ya unificada en 221 a. C., y ha permanecido así durante casi todos los siglos transcurridos desde entonces. A partir de los comienzos del lenguaje escrito en China, éste se ha valido de un solo sistema de escritura, mientras que la Europa moderna utiliza decenas de alfabetos modificados. De los 1200 millones de habitantes de China, más de 800 millones hablan el chino-mandarín, idioma que es, con mucha diferencia, el que mayor número de personas hablan como propio en el mundo. Alrededor de otros 300 millones hablan otras siete lenguas tan parecidas a aquélla como el español lo es al italiano. Por ello, China no sólo no es un crisol de pueblos, sino que además parece absurdo preguntar por qué China llegó a ser china. China ha sido siempre china casi desde los primeros tiempos de su historia conocida.

Tan por cierta tomamos esta aparente unidad de China que nos olvidamos de lo sorprendente que resulta. Una de las razones por las que no tendríamos que haber dado por sentada esta unidad es la genética. Aunque una clasificación racial esquemática de los pueblos del mundo engloba a todos los chinos en los pueblos denominados mongoloides, tal grupo oculta una diversidad mucho mayor que la existente en Europa entre suecos, italianos, irlandeses, etc. En particular, los chinos del norte y los del sur son genética y físicamente distintos. Los chinos del norte son muy parecidos a los tibetanos y los nepalíes, mientras que los del sur se parecen a los vietnamitas y los filipinos. A menudo basta una ojeada para que un chino del norte distinga a otro del sur, y viceversa, por el aspecto físico: los del norte suelen ser más altos y corpulentos, de tez más pálida, nariz más puntiaguda y ojos más pequeños que parecen más oblicuos (por lo que se llama pliegue epicántico).

El norte y el sur de China se diferencian asimismo por su clima: el norte es más seco y frío; el sur, más húmedo y cálido. Las diferencias genéticas que surgen de esos ambientes distintos dieron lugar a una larga historia de moderado aislamiento entre los pueblos septentrionales y meridionales de China. No obstante, ¿cómo acabaron esos pueblos siendo cultural y lingüísticamente idénticos o muy semejantes?

También resulta curiosa la aparente unidad lingüística casi total en comparación con la disparidad idiomática en otras regiones del mundo habitadas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, vimos en el capítulo anterior que Nueva Guinea, con menos de una décima parte de la superficie de China y con sólo unos 40 000 años de historia humana, contiene 1000 lenguas, que incluyen grupos lingüísticos cuyas diferencias son mucho mayores que las existentes entre las ocho lenguas principales de China. Europa occidental ha desarrollado o adquirido unas 40 lenguas sólo en los 6000-8000 años transcurridos desde la llegada de los idiomas indoeuropeos, con hablas tan dispares como el inglés, el finés, el ruso y las lenguas romances. En cambio, algunos fósiles testimonian la presencia humana en China desde hace más de medio millón de años. ¿Qué sucedió a las decenas de miles de hablas distintas que tienen que haber surgido en China a lo largo de ese amplísimo lapso de tiempo?

Estas paradojas insinúan que también China fue diversa en otros tiempos, como lo siguen siendo las restantes naciones muy pobladas. China sólo se diferencia en que fue unificada mucho antes. Su «chinificación» supuso la homogeneización drástica de una inmensa región en un antiguo crisol de pueblos, la repoblación china del Asia suroriental tropical y una masiva influencia en Japón, Corea e incluso posiblemente en India. Así pues, la historia de China constituye la clave de toda la historia de Asia oriental. Este capítulo contará la historia de cómo China llegó a ser china.

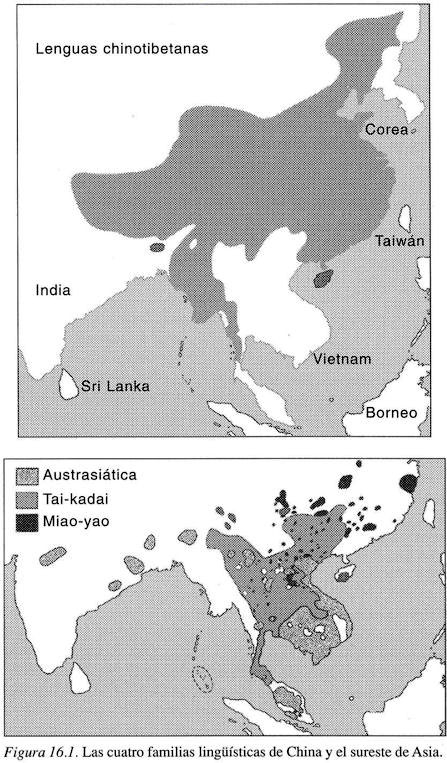

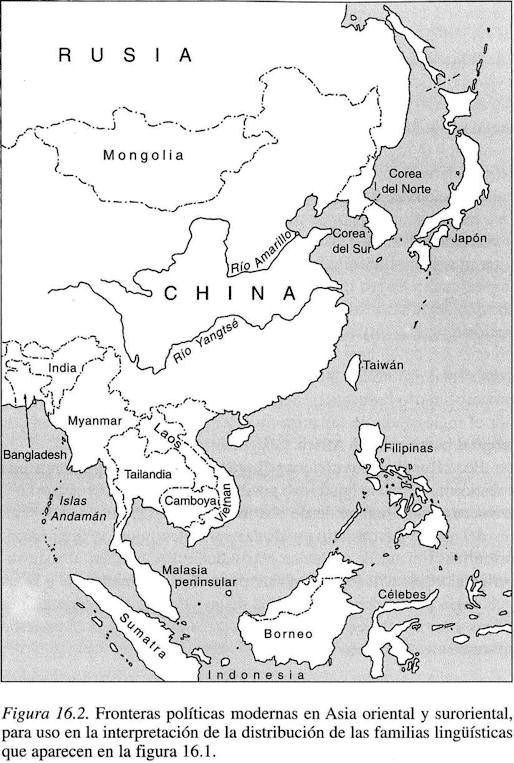

Un punto de partida muy oportuno es un mapa lingüístico detallado de China (véase fig. 16.1). Una observación del mismo nos abre los ojos a todos los que estamos acostumbrados a la idea de una China monolítica. Resulta que, además de las ocho lenguas «grandes» de China —el mandarín y sus siete parientes cercanos (todos los cuales se suelen denominar en conjunto «lengua china»), con un número de hablantes de entre 11 y 800 millones cada una—, existen en ese país más de 130 lenguas «pequeñas», algunas de los cuales son propias de sólo unos pocos miles de hablantes. Todos estos idiomas, «grandes» y «pequeños», pertenecen a cuatro familias de lenguas, que difieren mucho en cuanto a concentración de las zonas en donde se hablan.

En un extremo, el mandarín y sus parientes, que constituyen la subfamilia china de la familia lingüística chino-tibetana, se concentran sin interrupciones desde el norte hasta el sur de China. Se puede atravesar China, desde el norte hasta el golfo de Tonkín en el sur, sin salir de la zona ocupada por los que tienen al mandarín y sus parientes como lengua propia. Las otras tres familias se distribuyen de forma fragmentada, al ser habladas por «islas» de pueblos rodeadas por un «mar» de hablantes del chino y otras familias lingüísticas.

Especialmente fragmentada es la distribución de la familia lingüística miao-yao (también llamada hmong-mien), que comprende 6 millones de hablantes repartidos entre unas cinco lenguas, que llevan los pintorescos nombres de miao rojo, miao blanco (también llamada miao listado), miao negro, miao verde (también llamada miao azul) y yao. Los hablantes de miao-yao viven en decenas de pequeños enclaves, rodeados todos ellos por hablantes de otras familias lingüísticas y diseminados por un área de cerca de 1 300 000 km2 que se extiende desde el sur de China hasta Tailandia. Más de 100 000 refugiados miaoparlantes de Vietnam han llevado esta lengua a Estados Unidos, donde se les conoce mejor con el nombre alternativo de hmong.

Otro grupo lingüístico fragmentado es la familia austrasiática, cuyas lenguas más habladas son el vietnamita y el camboyano. Los 60 millones de hablantes austrasiáticos están repartidos desde Vietnam al este hasta la península de Malaca al sur e India septentrional al oeste. La cuarta y última de las familias lingüísticas chinas es el grupo tai-kadai (que incluye el tailandés y el laosiano), cuyos 50 millones de hablantes están repartidos desde China meridional hacia el sur hasta la Tailandia peninsular y hacia el oeste a Myanmar (fig. 16.1).

Como es lógico, los hablantes miao-yao no adquirieron su actual distribución fragmentada como resultado de antiguos vuelos de helicóptero que los lanzaran aquí y allá por todo el territorio asiático. En cambio, puede conjeturarse que antaño tuvieron una distribución más compacta, que se fragmentó al expansionarse hablantes de otras lenguas o al inducir éstos a los miao-yao a abandonar sus propias lenguas. En efecto, gran parte de ese proceso de fragmentación lingüística se produjo en los últimos 2500 años y está bien documentado históricamente. Los antepasados de los hablantes modernos de tailandés, laosiano y birmano se desplazaron en su totalidad hacia el sur desde la China meridional y regiones adyacentes a sus actuales emplazamientos dentro de épocas históricas, inundando uno tras otro los asentamientos de emigrantes anteriores.

Los chinoparlantes desarrollaron un esfuerzo especial en la sustitución y conversión lingüística de otros grupos étnicos, a quienes consideraban primitivos e inferiores. La historia documentada de la dinastía china Zhou, desde 1100 a. C. hasta 221 a. C., describe la conquista y absorción por Estados chinoparlantes de casi toda la población de China que no hablaba chino.

Podemos aplicar varios tipos de razonamiento para tratar de reconstituir el mapa lingüístico de Asia oriental a partir de hace varios miles de años. Primero, podemos invertir las expansiones lingüísticas históricamente conocidas de recientes milenios. Segundo, podemos argumentar que las zonas modernas que tienen una lengua o un grupo lingüístico únicos emparentados que ocupan una gran superficie ininterrumpida dan testimonio de una expansión geográfica reciente de ese grupo, de manera que no haya transcurrido suficiente tiempo histórico como para que se diferencie en muchas lenguas. Por último, podemos razonar, a la inversa, que las áreas modernas con gran diversidad de lenguas dentro de determinada familia lingüística están más cerca del primitivo centro de distribución de esa familia lingüística.

Utilizando esos tres tipos de razonamiento para dar marcha atrás al reloj lingüístico, llegamos a la conclusión de que el norte de China estuvo en un principio ocupado por hablantes de chino y otras lenguas chino-tibetanas; que diferentes partes del sur de China estuvieron de diversos modos ocupadas por hablantes de lenguas miaoyao, austrasiáticas y tai-kadai, y que hablantes chino-tibetanos han sustituido a la mayoría de hablantes de esas otras familias en el sur de China. Una convulsión lingüística todavía más drástica debe haberse propagado por Asia suroriental al sur de China: en Tailandia, Myanmar, Laos, Camboya, Vietnam y Malasia peninsular. Cualesquiera fueran las lenguas primitivas allí habladas, deben haberse extinguido por completo ahora, dado que todas las lenguas modernas de esos países parecen ser invasoras recientes, procedentes en especial del sur de China o, en algunos casos, de Indonesia. Puesto que la supervivencia de las lenguas miao-yao ha sido escasa hasta el presente, podemos asimismo aventurar que el sur de China albergara en otros tiempos otras familias además de los grupos miao-yao, austrasiático y tai-kadai, pero que esas otras familias no han dejado vestigios supervivientes modernos. Como veremos, la familia lingüística austroindonesia (a la que pertenecen todas las lenguas filipinas y polinesias) pueden haber sido una de esas otras familias que desaparecieron de China continental, y que ahora conocemos sólo por haberse extendido a islas del Pacífico y haber sobrevivido en ellas.

Estas sustituciones lingüísticas en Asia oriental nos recuerdan la expansión de lenguas europeas, en especial el español y el inglés, por el Nuevo Mundo, donde en la antigüedad se hablaban mil o más lenguas autóctonas americanas. Sabemos por nuestra historia reciente que el inglés no llegó a sustituir a las lenguas autóctonas estadounidenses por el mero hecho de que el inglés sonara más musical a los oídos de los indios. Esa sustitución supuso el exterminio de casi todos los indios por guerras provocadas, asesinatos perpetrados y enfermedades introducidas por colonos angloparlantes, y los indios que han sobrevivido son presionados para que adopten el inglés, nueva lengua mayoritaria. Las causas inmediatas de esa sustitución lingüística fueron la superioridad tecnológica y de organización política, cuya razón básica fue una pronta aparición de la producción de alimentos, que ofrecía a los invasores europeos una gran ventaja sobre los indios americanos. En lo esencial, el mismo proceso supuso la sustitución de las lenguas aborígenes australianas por el inglés, y la de las primitivas lenguas pigmea y khoisan por lenguas bantúes en el África subecuatorial.

Por ello, las convulsiones lingüísticas de Asia plantean una cuestión correlativa: ¿qué hizo posible que los hablantes chino-tibetanos se expansionaran desde el norte al sur de China, y los hablantes del grupo austrasiático y de las restantes familias lingüísticas primitivas del sur de China se expandieran hacia el sur al Asia suroriental tropical? Llegados a este punto, hemos de recurrir a la arqueología para obtener evidencias de las ventajas tecnológicas, políticas y agrícolas que algunos asiáticos es evidente que obtuvieron sobre otros.

Al igual que en las restantes partes del mundo, el registro arqueológico de Asia oriental durante la mayor parte de la historia humana revela sólo los escombros de los cazadores-recolectores que utilizaban útiles de piedra no pulimentada y no conocían la alfarería. Las primeras evidencias de algo diferente en Asia oriental provienen de China, donde alrededor de 7500 a. C. aparecen ya vestigios de cultivos, huesos de animales domésticos, alfarería y útiles de piedra pulimentada (Neolítico). Esa fecha coincide con los mil años del comienzo del Neolítico y de la producción alimentaria en el Creciente Fértil. Pero como son escasos los hallazgos arqueológicos que han dado a conocer ese milenio anterior en China, no es posible saber a ciencia cierta si los orígenes de la producción alimentaria china fueron contemporáneos a los del Creciente Fértil, o un poco anteriores o posteriores. Por lo menos, sí podemos decir que China fue uno de los primeros centros mundiales de domesticación de plantas y animales.

En realidad, puede ser que China haya albergado dos o más focos independientes de origen de producción alimentaria. Ya he citado las diferencias ecológicas entre el norte seco y fresco y el sur húmedo y cálido de China. En determinadas latitudes se dan asimismo distinciones ecológicas entre las tierras bajas litorales y las mesetas del interior. En estos ambientes dispares crecen distintas plantas salvajes autóctonas, que habrían estado de modos diversos a la disposición de los campesinos en ciernes de varias partes de China. En efecto, los primeros cultivos identificados son dos especies de mijo resistentes a la sequía en China septentrional, y arroz en la meridional, lo que apunta la posibilidad de que en el norte y en el sur existiesen centros independientes de aclimatación de plantas.

En los yacimientos arqueológicos chinos donde se han hallado las primeras evidencias de cultivos aparecieron asimismo huesos de cerdos, perros y gallinas domésticos. A estas plantas y animales domésticos se sumaron paulatinamente otras muchas aclimataciones chinas. Entre los animales, eran muy importantes los búfalos acuáticos (para tirar de los arados), siendo otros los gusanos de seda, los patos y los gansos. Entre los cultivos posteriores habituales en China figuran la soja, el cáñamo, los cítricos, el té, los albaricoques, los melocotones y las peras. Además, al igual que el eje eurasiático este-oeste hizo posible que muchos de estos animales y cultivos chinos se expandieran hacia el oeste en tiempos arcaicos, también las aclimataciones de Asia occidental se expandieron hacia el este, a China, donde adquirieron mucha importancia. Contribuciones especialmente significativas del oeste a la primitiva economía china fueron la cebada, los ganados vacuno y equino y (en menor magnitud) las ovejas y cabras.

Como en otras partes del mundo, la producción alimentaria condujo paso a paso en China a los otros jalones de la «civilización» expuestos en los capítulos 11 a 14. En el tercer milenio a. C. tuvo su origen una magnífica tradición china de metalurgia del bronce, que acabaría dando lugar a que en China se desarrollase, con mucha diferencia, la primera producción de hierro fundido del mundo, alrededor de 500 a. C. Los 1500 años que siguieron vieron el raudal de inventos tecnológicos chinos, mencionados en el capítulo 13, que son entre otros el papel, la brújula, la carretilla y la pólvora. Las ciudades fortificadas empezaron a construirse en el tercer milenio a. C., con cementerios cuya variada gama que va de simples sepulturas a tumbas ornamentadas con gran boato denota las incipientes diferencias de clases. Como testimonio de esas sociedades estratificadas cuyos gobernantes tenían la posibilidad de movilizar entre la plebe grandes masas laborales nos quedan la Gran Muralla y demás enormes murallas urbanas defensivas, suntuosos palacios y, como apoteosis, el Gran Canal (el más largo del mundo, con más de 1500 km), que une el norte con el sur de China. Los primeros escritos datan del segundo milenio a. C., pero es probable que la escritura surgiera con anterioridad. Así, nuestro conocimiento arqueológico de las primeras ciudades y organizaciones estatales chinas se completa gracias a relatos escritos de las primeras dinastías chinas, que se remontan a la dinastía Xia en los alrededores de 2000 a. C.

En cuanto a la más funesta de las secuelas de la producción alimentaria, las enfermedades infecciosas, no podemos especificar si fue en el Viejo Mundo donde tuvo lugar el origen de la mayoría de dolencias graves de ese Viejo Mundo. No obstante, relatos escritos europeos de las épocas romana y medieval describen con claridad la llegada desde Oriente de la peste bubónica, y posiblemente del sarampión, de manera que estos gérmenes patógenos pudieron ser de origen chino o de Asia oriental. Es más probable aún que la gripe (contagiada por los cerdos) haya surgido en China, dado que fue en esa nación donde los cerdos fueron antes domesticados y luego adquirieron tanta importancia.

La gran extensión de China y su diversidad ecológica auspiciaron muchas culturas regionales independientes, que la arqueología distingue por sus dispares estilos de alfarería y otros artificios. En el cuarto milenio a. C., esas culturas locales se expandieron por la geografía y empezaron a actuar entre sí, compitiendo unas con otras y fusionándose. Al igual que los intercambios de aclimataciones entre regiones ecológicamente diversas enriquecieron la producción alimentaria de China, los intercambios entre regiones de culturas diferentes favorecieron su desarrollo y su tecnología, y la feroz competencia entre tribus guerreras dio lugar a la formación de Estados más grandes y centralizados (capítulo 14).

Aunque el gradiente norte-sur de China retrasó la difusión de cultivos, no constituyó una barrera tan importante como en América y en África, dado que las distancias norte-sur de China eran más cortas, y porque China no está dividida por desiertos, como sucede en África y en el norte de México, ni por un angosto istmo como en América Central. En cambio, los largos ríos que recorren China de oeste a este (el Amarillo al norte, el Yangtsé al sur) facilitaron la difusión de cultivos entre el litoral y el interior, mientras que su gran superficie de este a oeste y su territorio relativamente poco accidentado permitieron que esos dos grandes sistemas fluviales llegaran a unirse por canales, facilitando así los intercambios norte-sur. Todos estos factores geográficos contribuyeron a la temprana unificación cultural y política de China, mientras que Europa occidental, de superficie similar pero con un territorio muy escarpado y cuyos ríos no servían para tales contactos, se ha resistido a la unificación cultural y política hasta nuestros días.

Algunos descubrimientos se expandieron desde el sur hacia el norte de China, en especial la fundición de hierro y el cultivo de arroz. Pero el sentido predominante de la expansión fue el de norte a sur. Esa tendencia es de lo más claro para la escritura: a diferencia de Eurasia occidental, que produjo una multitud de primitivos sistemas de escritura, como la cuneiforme de los sumerios, los jeroglíficos egipcios, la hitita, la de Creta y el alfabeto semítico, en China se desarrolló un solo sistema de escritura muy bien documentado. Se perfeccionó en China septentrional, se extendió y prevaleció sobre otros sistemas emergentes, o los sustituyó, evolucionando hasta la escritura que se sigue utilizando hoy en China. Otras peculiaridades importantes de las sociedades del norte de China que se transmitieron hacia el sur fueron la tecnología del bronce, las lenguas chino-tibetanas y la organización política. Las tres primeras dinastías chinas, Xia, Shang y Zhou, emergieron en China septentrional en el segundo milenio a. C.

Los escritos que se han conservado del primer milenio a. C. atestiguan que la etnia china solía ya entonces (al igual que hoy) considerarse culturalmente superior a los «bárbaros» no chinos, y a su vez los chinos del norte incluso solían considerar como bárbaros a los del sur. Por ejemplo, un escritor de la última época de la dinastía Zhou describía así en el primer milenio a. C. a los restantes pueblos de China: «Los pueblos de esas cinco regiones —los Estados medios y los rong, yi y otras tribus salvajes que les rodean— tenían sus varias naturalezas propias, que era imposible educar. Las tribus del este se denominaban yi. Tenían el pelo desordenado y se tatuaban el cuerpo. Algunos comían alimentos crudos, sin cocinar al fuego». El autor zhou seguía describiendo tribus salvajes al sur, al oeste y al norte como que incurrían en prácticas igualmente bárbaras, como la de deformarse los pies, tatuarse la frente, vestir pieles, vivir en cavernas, no comer cereales y, por supuesto, ingerir sus alimentos crudos.

Los Estados organizados por esa dinastía Zhou del norte de China, o con arreglo a su modelo, se extendieron hacia el sur durante el primer milenio a. C., hasta culminar en la unificación política de China bajo la dinastía Qin en 221 a. C. Su unificación cultural se aceleró en ese mismo período, al absorber los Estados chinos «civilizados» a los «bárbaros» analfabetos, o ser imitados por éstos. Algo de esa unificación cultural se produjo de manera feroz: por ejemplo, el primer emperador Qin condenó a la hoguera, como sin valor, todos los libros de historia escritos antes, con gran perjuicio de nuestro conocimiento de las primitivas historia y escritura chinas. Estas y otras disposiciones draconianas tienen que haber contribuido a la expansión de las lenguas chino-tibetanas del norte de China a la mayor parte del territorio chino, y a reducir el miao-yao y otros grupos de lenguas a su actual distribución fragmentada.

En Asia oriental, el ser China la primera en iniciar la producción de alimentos, la tecnología, la escritura y la organización política tuvo como consecuencia que las innovaciones chinas contribuyeran asimismo de forma decisiva al desarrollo en regiones vecinas. Por ejemplo, hasta el cuarto milenio a. C. la mayor parte de Asia suroriental tropical estaba todavía ocupada por cazadores-recolectores que hacían útiles de piedra o mica, pertenecientes a la tradición hoabinhiana así denominada por su localización en la zona de Hoa-Binh, en Vietnam. Más adelante se expandieron hacia Asia suroriental tropical métodos de cultivo chinos, tecnologías neolíticas, el sistema de vida en aldeas y la alfarería similares a las del sur de China, con el probable acompañamiento de familias lingüísticas de ésta. Las expansiones históricas hacia el sur de birmanos, laosianos y tailandeses a partir de China meridional completó la chinificación del Asia suroriental meridional. Todos estos pueblos modernos son brotes recientes de sus parientes del sur de China.

Tan poderosa fue la apisonadora china que los anteriores pobladores de Asia suroriental pocos vestigios han dejado tras ellos en los pueblos actuales de la región. Sólo tres grupos limitados de cazadores-recolectores —los negritos semang de la península de Malaca, los habitantes de las islas Andamán y los negritos veddoid de Sri Lanka— permanecen como testimonio de que los primitivos habitantes del Asia suroriental tropical pudieron haber sido de tez oscura y cabello rizado, igual que los neoguineanos actuales y a diferencia de los chinos meridionales y sus descendientes actuales del Asia suroriental tropical, todos ellos de cabello lacio y tez pálida. Esos pocos negritos de Asia suroriental pueden ser los últimos supervivientes de los primeros pobladores que colonizaron Nueva Guinea. Los negritos semang subsistieron como cazadores-recolectores que comerciaban con campesinos vecinos, adoptando de éstos una lengua austroasiática, de forma muy parecida a como los cazadores-recolectores negrito-filipinos y pigmeos africanos adoptaron lenguas de los campesinos con quienes comerciaban. Sólo en las remotas islas Andamán se conservan, como últimos vestigios supervivientes de los que habrían sido cientos de lenguas aborígenes surasiáticas ahora extinguidas, hablas no relacionadas con las familias lingüísticas del sur de China.

Incluso Corea y Japón estuvieron fuertemente influidos por China, si bien su aislamiento geográfico con respecto a ésta les aseguró no perder sus lenguas ni sus rasgos distintivos físicos y genéticos, como los perdió el Asia suroriental tropical. Corea y Japón adoptaron el arroz de China en el segundo milenio a. C., la metalurgia del bronce hacia el primer milenio a. C., y la escritura en ese mismo primer milenio a. C. China también transmitió a Corea y Japón los cultivos de trigo y cebada de Asia occidental.

No obstante, no debemos exagerar al describir así el papel primordial de China en la civilización de Asia oriental. No se trata de que todos los avances culturales de Asia oriental provinieran de China y que coreanos, japoneses y asiáticos del sureste tropical fueran bárbaros sin inventiva que no aportaron nada. Los primitivos japoneses desarrollaron una de las alfarerías más antiguas del mundo y se establecieron como cazadores-recolectores en aldeas que vivían de los ricos recursos pesqueros japoneses, mucho antes de que llegara la producción de alimentos. Algunas plantas probablemente se aclimataron por primera vez o por separado en Japón, Corea y Asia suroriental tropical.

Pero, con todo, el papel de China alcanzó dimensiones colosales. Por ejemplo, el prestigio de que goza todavía la cultura china en Japón y Corea es tan grande que Japón no piensa en absoluto abandonar su sistema de escritura derivada del chino a pesar de sus inconvenientes para representar los vocablos japoneses, aunque Corea está por fin reemplazando ahora su engorrosa escritura de tipo chino por un excelente alfabeto han'gul. Esta persistencia de la escritura china en Japón y Corea es un recuerdo vivo en el siglo XX de la domesticación de plantas y animales en China hace casi 10 000 años. Gracias a los logros de los primeros agricultores de Asia oriental, China fue de los chinos, y los pueblos desde Tailandia hasta la isla de Pascua (como veremos en el capítulo próximo) devinieron parientes suyos.