EPILOG

Die Zukunft der Geschichte als

Naturwissenschaft

Yalis Frage berührte den Kern der gegenwärtigen Probleme der Menschheit und der Geschichte unserer Spezies seit dem Ende der letzten Eiszeit. Welche Antwort können wir geben, nun, da wir am Ende unserer Rundreise durch die Kontinente angekommen sind?

Ich würde zu Yali sagen: Die auffälligen Unterschiede zwischen der Geschichte der Völker der verschiedenen Kontinente, in großen Zeiträumen betrachtet, beruhen nicht auf angeborenen Unterschieden zwischen den Völkern, sondern auf der Unterschiedlichkeit ihrer Umwelt. Hätte man die Bevölkerungen Australiens und Eurasiens im ausgehenden Eiszeitalter miteinander vertauscht, so würden die ursprünglichen australischen Aborigines nach meiner Vermutung heute den größten Teil Nord- und Südamerikas und Australiens sowie Eurasien in ihrem Besitz halten, während die ursprünglichen Eurasier ihr Dasein als unterdrückte Minderheit in Australien fristen würden. Man mag geneigt sein, eine derartige Behauptung als bedeutungslos zurückzuweisen, da es sich um ein rein imaginäres Experiment handelt, dessen postuliertes Ergebnis weder bestätigt noch widerlegt werden kann. Historiker sind aber durchaus in der Lage, verwandte Hypothesen anhand von Erkenntnissen über die Vergangenheit zu testen. So kann beispielsweise untersucht werden, was geschah, als europäische Bauern nach Grönland oder in die amerikanische Prärie umsiedelten oder als Bauern ursprünglich chinesischer Herkunft auszogen, um schließlich auf den Chathaminseln, in den Regenwäldern Borneos oder auf den Vulkanböden Javas oder Hawaiis eine neue Heimat zu finden. Diese retrospektiven Tests zeigen, daß die Nachfahren ein und desselben Ahnenvolkes je nach der Umwelt, in der sie landeten, ausstarben, zu Jägern und Sammlern wurden oder Staaten mit komplexer Organisation errichteten. Ähnlich erging es australischen Jägern und Sammlern, die es auf die Flindersinsel, nach Tasmanien oder Südostaustralien verschlug. Je nach ihrer neuen Umwelt starben sie aus, verharrten als Jäger und Sammler auf dem niedrigsten technischen Niveau der jüngeren Geschichte oder wurden zu erfolgreichen Fischern, die komplizierte Kanalsysteme anlegten und instand hielten.

Natürlich unterscheiden sich die Kontinente in unzähligen Merkmalen ihrer Umwelt, die auf die eine oder andere Weise die Entwicklung menschlicher Zivilisationen beeinflußten. Eine lange Liste aller nur denkbaren Unterschiede wäre aber keine Antwort auf Yalis Frage. Für unsere Fragestellung bedeutsam erscheinen mir lediglich vier Gruppen von Unterschieden.

Die erste umfaßt Unterschiede in der Ausstattung mit Wildpflanzen und -tieren, die das Ausgangsmaterial der Domestikation bildeten. Die Landwirtschaft, die domestizierter Pflanzen und Tiere bedurfte, war von entscheidender Bedeutung für die Anhäufung von Lebensmittelüberschüssen, mit denen Spezialisten, die selbst nicht zur Nahrungserzeugung beitrugen, miternährt werden konnten, sowie für die Entstehung großer Bevölkerungen, die auch ohne technische und politische Neuerungen allein wegen ihres zahlenmäßigen Gewichts einen Machtfaktor darstellten. Aus beiden Gründen fußten alle ökonomisch differenzierten, sozial geschichteten Gesellschaften mit zentralistischer politischer Ordnung oberhalb der Stufe kleinerer Häuptlingsreiche auf der Landwirtschaft.

Die meisten Pflanzen- und Tierarten erwiesen sich jedoch als ungeeignet für die Domestikation, so daß nur eine relativ kleine Zahl von Anbaupflanzen und Haustieren die Grundlage der Landwirtschaft bildete. Wie wir gesehen haben, unterschied sich die Zahl der Domestikationskandidaten von Kontinent zu Kontinent erheblich, was mit der unterschiedlichen Größe der Landmassen zusammenhing, aber (im Fall der großen Säugetiere) auch damit, daß die Welle des Aussterbens gegen Ende des Eiszeitalters die verschiedenen Kontinente mit unterschiedlicher Wucht überrollte. So waren Australien und Nord- und Südamerika viel schwerer betroffen als Eurasien oder Afrika. Am Ende war Afrika biologisch etwas schlechter ausgestattet als Eurasien mit seiner viel größeren Ausdehnung, aber deutlich besser als der amerikanische Doppelkontinent, der wiederum besser dastand als Australien und auch als Yalis Heimat Neuguinea (dessen Fläche etwa einem 70stel der Fläche Eurasiens entspricht und dessen große Säugetiere am Ende des Eiszeitalters ausnahmslos verschwanden).

Auf jedem Kontinent beschränkte sich die Domestikation von Pflanzen und Tieren auf einige wenige, besonders begünstigte Regionen, die nur einen Bruchteil der Gesamtfläche ausmachten. Auch im Bereich technischer und politischer Innovationen kam es häufiger zur Übernahme von Errungenschaften anderer Gesellschaften als zu Neuerfindungen. Diffusion und Migration innerhalb eines Kontinents leisteten somit wichtige Beiträge zur Entwicklung der dortigen Gesellschaften, die, bedingt durch Vorgänge, wie sie die sogenannten Musketenkriege der neuseeländischen Maori in so einfacher Form veranschaulichen, auf lange Sicht meist einen ähnlichen Werdegang erlebten (sofern die jeweiligen Umweltbedingungen dies zuließen). Gesellschaften, die ins Hintertreffen gerieten, machten entweder den Rückstand wett oder wurden (wenn sie das nicht schafften) von konkurrierenden Gesellschaften verdrängt.

Als zweite Gruppe von Faktoren möchte ich deshalb jene anführen, die einen Einfluß auf das von Kontinent zu Kontinent sehr unterschiedliche Tempo von Diffusion und Migration haben. Am schnellsten verliefen diese Prozesse in Eurasien, bedingt durch die vorherrschende Ost-West-Achse und die relativ geringen ökologischen und geographischen Barrieren. Für die Ausbreitung von Kulturpflanzen und Haustieren, die in hohem Maße klima- und somit breitenabhängig sind, ist das unmittelbar einsichtig. Das gleiche gilt aber auch für die Ausbreitung technischer Neuerungen, und zwar insofern, als sie auf eine bestimmte Umwelt zugeschnitten sind. In Afrika und besonders in Amerika verlief die Diffusion wegen der dominierenden Nord-Süd-Achse und der hohen geographischen und ökologischen Hürden langsamer. Erschwert war die Ausbreitung auch in Neuguinea, dessen zerklüftete Landschaft nebst der langen, geschlossenen Gebirgskette größere Fortschritte in Richtung auf eine politische und sprachliche Vereinigung verhinderte.

Mit der zweiten Gruppe von Faktoren, in deren »Zuständigkeit« die Diffusion innerhalb der Kontinente fällt, ist eine dritte verwandt, deren Faktoren die Diffusion zwischen Kontinenten beeinflussen, die ja ebenfalls zur Entstehung eines Vorrats an domestizierten Pflanzen und Tieren sowie technischen Errungenschaften beitragen kann. Von der interkontinentalen Diffusion profitierten die einzelnen Kontinente je nach geographischer Lage in sehr unterschiedlichem Maße. Am mühelosesten fanden Neuerungen innerhalb der letzten 6000 Jahre den Weg von Eurasien nach Afrika südlich der Sahara, wo die meisten Vieharten eurasischen Ursprungs sind. Keinen Beitrag leistete die interhemisphärische Diffusion indessen zur Entstehung der indianischen Hochkulturen in Amerika, das von Eurasien auf Äquatorhöhe durch breite Ozeane und im hohen Norden durch geographische Hindernisse und ein unwirtliches, nur für Jäger und Sammler geeignetes Klima getrennt war. Das Australien der Aborigines, jenseits der Gewässer des indonesischen Archipels gelegen, erhielt aus Eurasien erwiesenermaßen nur den Dingo.

Die vierte und letzte Faktorengruppe beinhaltet Unterschiede in der Fläche und Bevölkerungsgröße der Kontinente. Mehr Land und mehr Bewohner bedeuten auch mehr potentielle Erfinder, mehr konkurrierende Gesellschaften, mehr Innovationen, die übernommen werden können – und mehr Druck auf einzelne Gesellschaften, sich Neuerungen zu eigen zu machen, um nicht von Rivalen hinweggefegt zu werden. Das letztere Schicksal ereilte die afrikanischen Pygmäen und zahlreiche andere Jäger- und Sammlerpopulationen, die Landwirtschaft treibenden Völkern weichen mußten. Umgekehrt widerfuhr es auch den störrisch konservativen grönländischen Wikingern, an deren Stelle eskimoische Jäger und Sammler traten, deren Methoden zur Nahrungsgewinnung unter den Verhältnissen Grönlands der Wikinger-Landwirtschaft haushoch überlegen waren. Unter den Landmassen unseres Planeten hatte Eurasien die größte Fläche und die größte Zahl konkurrierender Gesellschaften, während Australien, Neuguinea und insbesondere Tasmanien am kärgsten ausgestattet waren. Nordund Südamerika waren trotz ihrer großen Gesamtfläche durch geographische und ökologische Hindernisse so zersplittert, daß der Doppelkontinent im Grunde mehreren kleinen Kontinenten mit spärlichen Verbindungen untereinander glich.

Diese vier Gruppen von Faktoren stehen für große Umweltdifferenzen zwischen den Kontinenten, die objektiv quantifizierbar und nicht umstritten sind. Man mag an meinem subjektiven Eindruck zweifeln, daß Neuguineer intelligenter sind als Europäer, doch niemand kann bestreiten, daß Neuguinea viel kleiner ist und sehr viel weniger große Säugetierarten besitzt als Eurasien. Bringt man diese Unterschiede zur Sprache, ruft man jedoch bei Historikern Unmut hervor und sieht sich rasch dem Vorwurf des »geographischen Determinismus« ausgesetzt. Dieses Etikett weckt offenbar unangenehme Assoziationen wie etwa die, daß menschliche Kreativität nichts zähle oder daß Menschen nur willenlose Roboter seien, fest programmiert durch die Einflüsse von Klima, Flora und Fauna. Solche Befürchtungen sind natürlich unbegründet. Ohne die menschliche Erfindungsgabe würden wir unser Fleisch noch heute mit Steinwerkzeugen zerkleinern und roh essen, wie es unsere Vorfahren vor einer Million Jahren taten. In jeder menschlichen Gesellschaft gibt es erfinderische Geister. Wahr ist aber auch, daß die Umwelt in manchen Regionen mehr Ausgangsmaterial bereithält und günstigere Bedingungen für die Nutzung von Erfindungen bietet als in anderen.

Diese Antworten auf Yalis Frage sind sicher länger und komplizierter, als er sie sich gewünscht hätte. Historiker werden sie dagegen eher für zu kurz und simplifizierend halten. Wenn die Geschichte aller Kontinente der letzten 13000 Jahre in ein Buch von 550 Seiten gezwängt wird, bleibt im Durchschnitt etwa eine Seite je Kontinent und 120 Jahre, so daß Kürze und Vereinfachung unvermeidlich sind. Die komprimierte Darstellung hat aber auch einen Vorteil: Langzeitvergleiche zwischen Regionen liefern Erkenntnisse, die Untersuchungen kürzerer Zeitspannen in einzelnen Gesellschaften nicht hergeben.

Natürlich bleiben zahlreiche Probleme, die Yalis Frage aufwirft, ungelöst. Zur Zeit können wir nur Teilantworten geben und Vorschläge für die weitere Forschung machen, nicht jedoch eine vollständige Theorie präsentieren. Es kommt jetzt darauf an, die naturwissenschaftliche Komponente der Humangeschichte auszubauen, vergleichbar mit anerkannten historischen Naturwissenschaften wie Astronomie, Geologie und Evolutionsbiologie. Ich möchte dieses Buch deshalb mit einigen Gedanken zur Zukunft der Geschichtswissenschaft und einem Ausblick auf einige ungelöste Probleme abschließen.

Die nächstliegende Fortführung dieses Buchs besteht in der weiteren Quantifizierung – und somit überzeugenderen Darlegung – der interkontinentalen Unterschiede hinsichtlich der vier am wichtigsten erscheinenden Faktorengruppen. Um die Unterschiede im Ausgangsmaterial der Domestikation zu veranschaulichen, hatte ich für jeden Kontinent die Gesamtzahl wilder landbewohnender Pflanzen- und Fleischfresser (Tabelle 8.2) sowie großsamiger Getreidearten (Tabelle 7.1) angegeben. Es würde sich anbieten, auch die entsprechende Zahl großsamiger Hülsenfrüchte, wie Bohnen, Erbsen und Wicken, zu ermitteln. Außerdem habe ich Faktoren angeführt, die große Säugetiere als Domestikationskandidaten disqualifizieren, aber keine genaueren Angaben darüber gemacht, wie viele Kandidaten auf jedem Kontinent durch jeden dieser Faktoren aus dem Rennen geworfen werden. Dies wäre interessant zu wissen, insbesondere für Afrika, wo ein höherer Anteil der in Frage kommenden Tierarten ausschied als in Eurasien: Welche disqualifizierenden Faktoren spielten in Afrika die größte Rolle, und worauf ist ihr häufiges Auftreten bei afrikanischen Säugetieren zurückzuführen? Es sollte auch quantitatives Datenmaterial zusammengetragen werden, um meine vorläufigen Berechnungen zu überprüfen, nach denen die Diffusion entlang der Hauptachsen Eurasiens, Nord- und Südamerikas und Afrikas in unterschiedlichem Tempo verlief.

Eine zweite Fortführung wäre die Betrachtung kleinerer räumlicher und zeitlicher Einheiten als der für dieses Buch gewählten. Vielen Lesern ist sicher schon die Frage in den Sinn gekommen (sie drängt sich ja geradezu auf), warum es innerhalb Eurasiens die Gesellschaften Europas und nicht Vorderasiens, Chinas oder Indiens waren, die Amerika und Australien kolonisierten, in der technischen Entwicklung die Oberhand gewannen und die politische und wirtschaftliche Führungsrolle in der modernen Welt übernahmen. Ein Historiker, der irgendwann zwischen 8500 v. Chr. und 1450 n. Chr. gelebt und über den weiteren Gang der Geschichte nachgegrübelt hätte, wäre sicher zuallerletzt darauf gekommen, daß ausgerechnet Europa, das von den drei Regionen der Alten Welt während des größten Teils jener 10 000 Jahre die rückständigste Region war, einmal die Vorherrschaft erlangen würde. Von 8500 v. Chr. bis zum Aufstieg Griechenlands und später Roms ab ca. 500 v. Chr. stammten fast alle wichtigen Neuerungen im westlichen Eurasien – Pflanzen- und Tierdomestikation, Schrift, Metallverarbeitung, Rad, Staatenbildung und so weiter – aus dem Bereich des Fruchtbaren Halbmonds in Vorderasien oder dessen Umgebung. Bis zum Aufkommen von Wassermühlen ab etwa 900 n. Chr. leistete Europa westlich und nördlich der Alpen keine größeren Beiträge zu Technik und Zivilisation der Alten Welt, sondern war lediglich Nutznießer von Entwicklungen, die sich im östlichen Mittelmeerraum, in Vorderasien und China abspielten. Selbst zwischen 1000 und 1450 n. Chr. war der Strom wissenschaftlicher und technischer Erkenntnisse überwiegend von den islamischen Gesellschaften, die sich von Indien bis Nordafrika erstreckten, nach Europa gerichtet und nicht umgekehrt. In diesen Jahrhunderten war China, wo die Landwirtschaft nur wenig später als in Vorderasien erfunden wurde, in der Technik weltweit führend.

Wie kam es dann, daß Vorderasien und China ihren enormen Vorsprung von mehreren tausend Jahren vor dem Nachzügler Europa einbüßten? Als Antwort kann natürlich auf unmittelbare Faktoren verwiesen werden, die hinter dem Aufstieg Europas standen: Entstehung von Kaufmannsschicht und Kapitalismus, Schutz von Erfindungen durch Patente, kein Aufstieg absoluter Despoten, keine vernichtende Besteuerung, kritischempirische Geisteshaltung in griechischjüdischchristlicher Tradition. Es bleibt aber die Frage nach den tieferen Ursachen dieser unmittelbaren Faktoren: Warum bildeten sie sich in Europa heraus und nicht in China oder Vorderasien?

Für Vorderasien ist die Antwort klar. Nach dem Verlust seines Vorsprungs, der auf dem gehäuften Vorkommen domestizierbarer Wildpflanzen und -tiere beruhte, besaß der Fruchtbare Halbmond keine zwingenden geographischen Vorteile mehr. Wie der Vorsprung allmählich dahinschwand, läßt sich anhand der immer weiteren Verlagerung der mächtigsten Reiche in Richtung Westen verfolgen. Nach dem Aufstieg vorderasiatischer Staaten im 4. Jahrtausend v. Chr. blieb das Machtzentrum zunächst innerhalb der Region und wechselte zwischen Reichen wie Babylonien, dem Hethiterreich, Assyrien und Persien. Mit der Unterwerfung aller fortgeschrittenen Zivilisationen, von Griechenland im Westen bis Indien im Osten, durch Alexander den Großen im späten 4. Jahrhundert v. Chr. verschob sich die Macht erstmals unwiderruflich nach Westen. Im 2. Jahrhundert v. Chr. verlagerte sie sich mit der Unterwerfung Griechenlands durch Rom noch weiter westwärts und schließlich, nach dem Fall des Römischen Reiches, nach West- und Nordeuropa.

Der Hauptgrund für diese Machtverschiebung wird offenkundig, sobald man das Vorderasien der Gegenwart mit Schilderungen aus der Antike vergleicht. Heute ist schon die Bezeichnung »Fruchtbarer Halbmond« ein Widerspruch in sich. Weite Teile dieser Region sind Wüste, Halbwüste, Steppe oder schwer erosionsgeschädigte Gebiete, die sich für eine landwirtschaftliche Nutzung nicht eignen. Hinter dem befristeten Reichtum einiger Staaten der Region, der auf einem nicht nachwachsenden Rohstoff beruht, dem Öl, verbergen sich eine elementare Armut und das Unvermögen, genügend Nahrung für den Eigenbedarf zu produzieren.

In der Antike waren dagegen große Teile Vorderasiens und des östlichen Mittelmeerraums inklusive Griechenlands mit Wald bedeckt. Wie es zur Wandlung der Region von fruchtbarem Waldland zu Wüste oder erosionsgeschädigtem Buschland kam, wissen Paläobotaniker und Archäologen zu berichten. Die Wälder mußten der Landwirtschaft weichen oder wurden gerodet, um Bauholz oder Brennmaterial für den häuslichen Bedarf oder für die Gipsherstellung zu gewinnen. Wegen der geringen Niederschlagsmengen und der entsprechend niedrigen Primärproduktivität konnte die Vegetation nicht so schnell nachwachsen, wie sie vernichtet wurde; ein übriges taten die vielen Ziegen, die überall grasten. Nach dem Verschwinden von Wald und Grasdecke nahm die Erosion ihren Lauf, und die Täler versandeten, während die Bewässerungslandwirtschaft zur allmählichen Versalzung der Böden führte. Diese Entwicklungen, die in der Jungsteinzeit einsetzten, hielten bis in die jüngere Vergangenheit an. So wurden die letzten Wälder in der Nähe der alten nabatäischen Hauptstadt Petra im heutigen Jordanien durch osmanische Türken beim Bau der Hejaz-Eisenbahn kurz vor dem Ersten Weltkrieg gerodet.

Die Gesellschaften Vorderasiens und des östlichen Mittelmeerraums hatten somit das Mißgeschick, in einer ökologisch besonders empfindlichen Region beheimatet zu sein. Indem sie die eigene Ressourcenbasis zerstörten, begingen sie ökologischen Selbstmord. So verlagerte sich die Macht immer weiter nach Westen, während die Gesellschaften des östlichen Mittelmeerraums, angefangen mit den ältesten Kulturen im Osten (im Bereich des Fruchtbaren Halbmonds), eine nach der anderen die eigene Existenz untergruben. Nord- und Westeuropa blieb dieses Schicksal erspart, aber nicht etwa weil seine Bewohner ein klügeres Verhalten an den Tag legten, sondern weil sie das Glück hatten, in einer weniger empfindlichen, niederschlagsreicheren Umwelt mit rasch nachwachsender Vegetation zu leben. Weite Teile Nord- und Westeuropas ermöglichen noch heute, 7000 Jahre nach der Ankunft von Ackerbau und Viehzucht, eine intensive Bodenbewirtschaftung. Europa empfing Anbaupflanzen, Haustiere, Technik und Schrift aus dem fruchtbaren Schoß Vorderasiens, das sich in der Folge als wichtiges Zentrum von Macht und Innovation nach und nach selbst zerstörte.

Auf diese Weise verlor Vorderasien seinen enormen Vorsprung, den es Europa gegenüber anfangs besaß. Warum aber erging es China genauso? Daß China ins Hintertreffen geriet, verwundert zunächst, besitzt es doch eine Reihe unbestreitbarer Vorteile: die Entstehung der Landwirtschaft fast so früh wie in Vorderasien; eine immense ökologische Vielfalt zwischen Nord- und Südchina, zwischen Pazifikküste und Himalaja, die zur Entstehung eines breiten Fächers von Anbaupflanzen, Tieren und Technologien führte; ein großes, von der Natur reich ausgestattetes Territorium, das dem größten Volk der Erde als Ernährungsgrundlage dient; und schließlich eine im Vergleich zu Vorderasien niederschlagsreichere, ökologisch weniger empfindliche Umwelt, die noch heute, nach fast 10 000 Jahren, eine ertragreiche Intensivlandwirtschaft ermöglicht (wenngleich Chinas Umweltpro bleme in letzter Zeit zunehmen und schwerwiegender sind als die Westeuropas).

Diese Vorteile und der zeitliche Vorsprung führten dazu, daß China im Mittelalter Vorreiter der technischen Entwicklung war. Zu den vielen Erfindungen chinesischen Ursprungs zählen beispielsweise Gußeisen, Kompaß, Schießpulver, Papier, Drucktechniken und viele andere, die schon erwähnt wurden. Auch als politisches Machtzentrum, dessen Flotten die Meere beherrschten, war China unangefochten. Anfang des 15. Jahrhunderts entsandte es Schatzflotten, bestehend aus Hunderten von Schiffen, die bis zu 120 Meter lang waren und deren Besatzungen insgesamt bis zu 28 000 Mann zählten, über den Indischen Ozean bis an die Ostküste Afrikas, Jahrzehnte bevor Kolumbus mit seinen drei vergleichsweise bescheidenen Schiffen den eher schmalen Atlantik überquerte und auf Amerika stieß. Warum umfuhren die chinesischen Schiffe nicht Afrikas Südspitze nach Westen und kolonisierten Europa, bevor Vasco da Gama mit seiner winzigen Flotte in entgegengesetzter Richtung um das Kap der Guten Hoffnung segelte und damit das Startsignal für die Kolonisierung Ostasiens durch Europa gab? Und warum überquerten chinesische Schiffe nicht den Pazifik und kolonisierten Amerikas Westküste? Kurzum, warum verlor China seinen technischen Vorsprung vor dem lange Zeit so rückständigen Europa?

Einen Anhaltspunkt bei der Suche nach einer Antwort gibt uns das Ende der chinesischen Schatzflotten. Sieben dieser Flotten stachen zwischen 1405 und 1433 n. Chr. in See. Dann wurden sie durch lokale politische Ränke, wie sie überall auf der Welt denkbar sind, gestoppt. Am chinesischen Hof entbrannte ein Machtkampf zwischen zwei Fraktionen, den Eunuchen und ihren Widersachern. Die Kastraten hatten die Entsendung der Flotten betrieben und auch die Kapitäne gestellt. Als die andere Fraktion die Oberhand gewann, wurden in einer Gegenreaktion keine weiteren Flotten mehr ausgeschickt, später sogar die Werften abgerissen und die Hochseeschifffahrt per Dekret verboten. Diese Episode erinnert an die Gesetze, die in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts die Einführung der elektrischen Straßenbeleuchtung in London unterbanden, an den Isolationismus der USA zwischen den Weltkriegen und an viele andere, durch die lokale Politik bedingte Rückschritte in zahlreichen Ländern. In China gab es jedoch einen entscheidenden Unterschied, und der bestand in der politischen Einheit der gesamten Region unter einem Herrscher. So führte eine einzige Entscheidung dazu, daß in dem ganzen riesigen Raum keine Flotten mehr entsandt wurden. Unumkehrbar wurde sie obendrein dadurch, daß es keine Werften mehr gab, auf denen Schiffe hätten gebaut werden können, um die Torheit jener Entscheidung zu beweisen und für den Wiederaufbau anderer Werften als Vorbild zu dienen.

Man vergleiche diese Entwicklung in China mit dem Beginn der Erkundung der Meere von Europa aus, das in viele kleinere und größere Staaten zersplittert war. Christoph Kolumbus, Italiener von Geburt, wandte sich zuerst an den König von Portugal. Als der sein Ersuchen ablehnte, ihm Schiffe für eine Entdeckungsreise gen Westen zur Verfügung zu stellen, trat er an den Herzog von Medina-Sedonia heran, der ebenfalls ablehnte, dann an den Grafen von Medina-Celi, der das gleiche tat, und schließlich an den König und die Königin von Spanien. Auch das spanische Königspaar wies Kolumbus’ Ersuchen zurück, besann sich dann aber eines anderen und gab seinem erneuten Ersuchen statt. Wäre Europa unter einem der ersten drei Herrscher, die Kolumbus die Unterstützung verweigert hatten, vereint gewesen, so hätte die Kolonisierung Nord- und Südamerikas durch Europa möglicherweise gar nicht erst begonnen.

Gerade weil Europa so zersplittert war, gelang es Kolumbus beim fünften Versuch, einen von Europas Hunderten von Fürsten für sein Vorhaben zu gewinnen. Nachdem Spanien auf diese Weise die Kolonisierung Amerikas durch Europäer eingeleitet hatte, erkannten bald auch andere europäische Staaten, welche Reichtümer dort harrten, was sechs von ihnen veranlaßte, ebenfalls Kolonien in Amerika zu gründen. Ähnlich war es mit der Erfindung der Kanone, der elektrischen Beleuchtung, der Drucktechnik, kleiner Feuerwaffen und zahllosen anderen Erfindungen: Jede wurde in einigen Teilen Europas aus Gründen, die in den lokalen Verhältnissen wurzelten, anfangs ignoriert oder stieß auf Widerstand, fand aber, nachdem sie sich in einer Region durchsetzen konnte, auch den Weg ins übrige Europa.

Diese Konsequenzen der politischen Uneinigkeit Europas stehen in scharfem Gegensatz zu den Folgen der politischen Geschlossenheit Chinas. Immer wieder kam es vor, daß der chinesische Hof Entwicklungen stoppte, nicht nur im Bereich der Hochseeschifffahrt. So brach China die Entwicklung einer raffinierten, wassergetriebenen Spinnmaschine ab, machte im 14. Jahrhundert an der Schwelle zu einer industriellen Revolution kehrt, schaffte praktisch alle mechanischen Uhren ab, nachdem seine Uhrmacher Weltrang erlangt hatten, und verabschiedete sich gegen Ende des 15. Jahrhunderts ganz von der Herstellung mechanischer Geräte und der Weiterentwicklung der Technik. Diese potentiell schädlichen Folgen der staatlichen Einheit flackerten im modernen China erneut auf, insbesondere während der »Kulturrevolution« der 60er und 70er Jahre, als eine Entscheidung, getroffen von einem einzigen Mann an der Spitze des Riesenreichs oder einer kleinen Führungsclique, das gesamte Schulwesen des Landes für fünf Jahre lahmlegte.

Chinas Einheit und Europas Uneinigkeit haben beide eine lange Tradition. Die fruchtbarsten Regionen des heutigen China wurden erstmals im Jahr 221 v. Chr. unter einem Herrscher vereint und sind es seitdem die meiste Zeit geblieben. Seit den Anfängen der Schrift gab es in China ein einziges Schriftsystem; seit langer Zeit dominiert eine einzige Sprache, und die weitgehende kulturelle Einheit besteht seit zweitausend Jahren. Demgegenüber ist Europa einer politischen Einigung zu keiner Zeit auch nur nahe gekommen: Im 14. Jahrhundert war es in tausend unabhängige Kleinstaaten zersplittert, um 1500 n. Chr. in 500 und in den 80er Jahren unseres Jahrhunderts in 25 Staaten. Während ich dies schreibe, ist die Zahl schon wieder auf fast 40 gestiegen. Immer noch werden in Europa 45 Sprachen gesprochen, jede mit eigenem modifiziertem Alphabet, und die kulturelle Vielfalt ist gewaltig. Die Meinungsverschiedenheiten, die heute den politischen Einigungsprozeß im Rahmen der Europäischen Union (EU) behindern, sind symptomatisch für Europas tief verwurzelte Uneinigkeit.

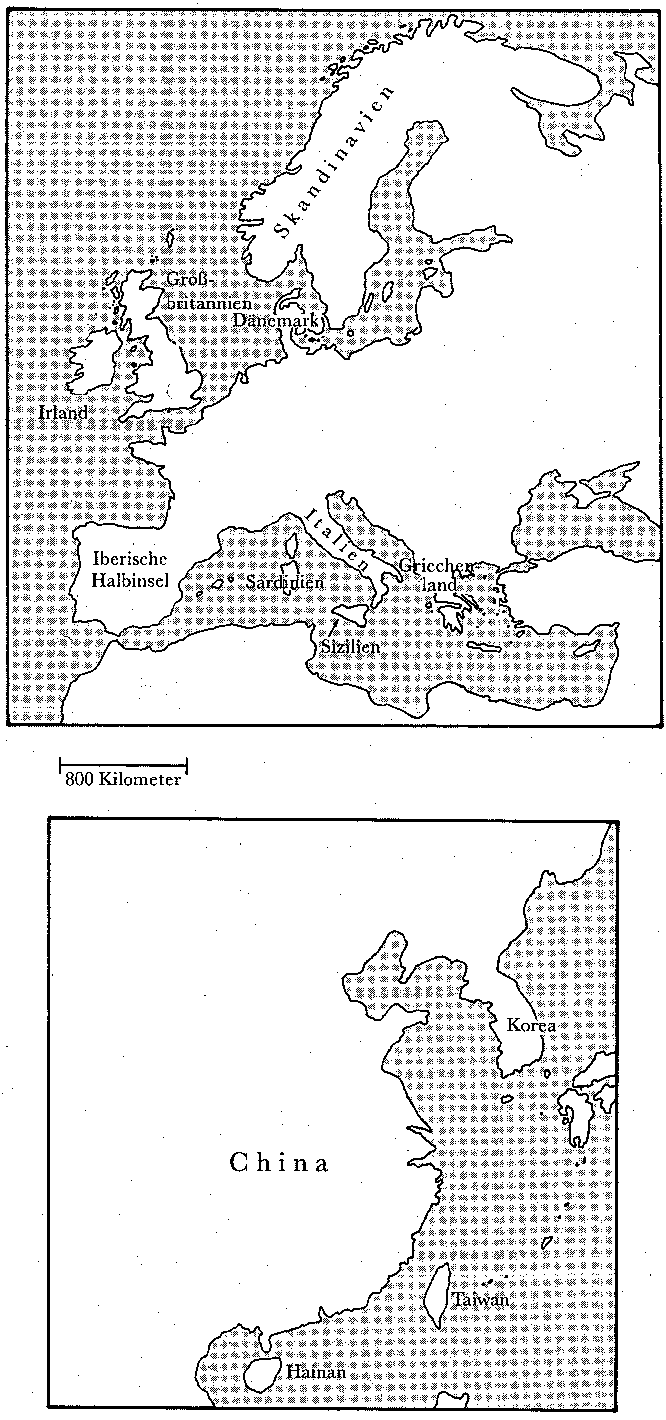

Wenn wir verstehen wollen, warum China seine politische und technische Vorrangstellung an Europa verlor, müssen wir deshalb nach den Gründen für Chinas jahrtausendelange Einheit und Europas Uneinigkeit fragen. Wieder bringt uns ein Blick auf die Landkarte der Antwort näher. Europa ist stark zergliedert und besitzt fünf große Halbinseln, die in ihrer Abgeschiedenheit fast Inseln gleichen und jeweils eigene Sprachen, ethnische Gruppen und Staaten hervorbrachten. Ich spreche von Griechenland, Italien, der Iberischen Halbinsel, Jütland und der Skandinavischen Halbinsel. Chinas Küsten verlaufen sehr viel gleichmäßiger als die europäischen, und von den Halbinseln, die aus ihnen hervorragen, erlangte nur Korea eigenständige Bedeutung. Europa hat auch zwei Inseln (Großbritannien und Irland), die groß genug sind, um ihre politische Unabhängigkeit zu behaupten und eigene Sprachen und ethnische Besonderheiten zu bewahren. Eine von ihnen (Großbritannien) ist sogar von solcher Größe und liegt so nah am Festland, daß sie zu einer bedeutenden europäischen Macht aufsteigen konnte. Selbst die beiden größten Inseln Chinas, Taiwan und Hainan, sind nur jeweils etwa halb so groß wie Irland, und keine von ihnen erlangte vor dem Aufstieg Taiwans in den letzten Jahrzehnten größere politische Bedeutung; Japan wiederum war aufgrund seiner geographischen Isolation bis in die jüngere Vergangenheit politisch sehr viel stärker vom asiatischen Festland abgeschnitten als Großbritannien vom europäischen. Europa ist durch hohe Gebirge (Alpen, Pyrenäen, Karpaten und norwegisch/schwedisches Grenzgebirge) in verschiedene sprachliche, ethnische und politische Räume gegliedert, während die Gebirge Chinas östlich des Himalaja sehr viel weniger gewaltige Barrieren darstellen. Das Landesinnere wird in West-Ost-Richtung von zwei langen, schiffbaren Flußsystemen (Jangtse und Gelber Fluß) durchzogen, zwischen denen relativ leicht zu bewältigende Verbindungen bestehen (seit längerer Zeit auch in Form von Kanälen). Diese Konstellation führte dazu, daß China schon sehr früh von zwei ausgedehnten geographischen Kernregionen mit hoher landwirtschaftlicher Produktivität dominiert wurde, zwischen denen nur geringe Barrieren lagen und die schließlich zu einem einzigen politischen Kern verschmolzen. Die beiden wichtigsten Ströme Europas, Rhein und Donau, können sich von der Größe her nicht mit den chinesischen messen und sind Verbindungselement für ein viel kleineres Gebiet. Anders als China ist Europa von etlichen verstreuten Kernregionen geprägt, von denen keine groß genug ist, um die anderen längere Zeit zu beherrschen, und die alle zum Zentrum auf Unabhängigkeit pochender Staaten wurden.

Vergleich der Küstenlinien von China und Europa im gleichen Maßstab. Wie man sieht, ist der Verlauf in Europa sehr viel ungleichmäßiger, und es gibt mehr große Halbinseln sowie zwei größere Inseln.

Nachdem China im Jahr 221 v. Chr. seine Einheit endgültig erreicht hatte, konnte nie wieder ein anderer unabhängiger Staat auf chinesischem Boden entstehen und sich längere Zeit behaupten. Zwar kam es seither wiederholt zu Spaltungen, doch am Ende stand jedesmal die Wiederherstellung der Einheit. Dagegen brachten selbst so fest entschlossene Eroberer wie Karl der Große, Napoleon und Hitler die gewaltsame Einigung Europas nicht zuwege; nicht einmal Rom beherrschte auf dem Höhepunkt seiner Macht mehr als die Hälfte der Fläche Europas.

Chinas geographische Geschlossenheit und die verhältnismäßig niedrigen inneren Barrieren stellten somit zunächst einen Vorteil dar. Nord- und Südchina, die Küste und das Landesinnere steuerten verschiedene Anbaupflanzen, Haustierarten, Techniken und Kulturmerkmale bei. So stammten Hirseanbau, Bronzeverarbeitung und die Schrift aus Nordchina, während der Reisanbau und die Herstellung von Gußeisen im Süden erfunden wurden. Ich habe in diesem Buch oft die Diffusion der Technik als Geschehen beschrieben, das in Abwesenheit schwer zu überwindender Barrieren stattfindet. Chinas geographische Geschlossenheit erwies sich im Laufe der Zeit jedoch als Nachteil, da die Entscheidung eines einzigen Tyrannen Innovationen stoppen konnte – was auch wiederholt geschah. Europas geographische Balkanisierung führte demgegenüber zur Entstehung Dutzender oder sogar Hunderter unabhängiger, miteinander konkurrierender Kleinstaaten und potentieller Zentren von Innovation. Ging ein Staat einer bestimmten Neuerung nicht weiter nach, tat es mit Sicherheit ein anderer und zwang seine Nachbarn, es ihm gleichzutun, wollten sie nicht militärisch erobert oder wirtschaftlich abgehängt werden. Europas innere Barrieren waren hoch genug, um eine politische Vereinigung zu verhindern, aber zu niedrig, um die Ausbreitung neuer Techniken und Ideen zu stoppen. Es hat nie einen Tyrannen gegeben, der ganz Europa »den Hahn abdrehen« konnte, wie in China.

Diese Gegenüberstellung zeigt, daß die Evolution der Technik durch den Faktor der geographischen Geschlossenheit positiv, aber auch negativ beeinflußt werden konnte. Über sehr lange Zeiträume verlief sie möglicherweise am schnellsten in Regionen mit mittlerer geographischer Geschlossenheit. Die technologische Entwicklung der letzten tausend Jahre in China, Europa und auf dem indischen Subkontinent veranschaulicht die Auswirkungen hoher, mittlerer und geringer geographischer Geschlossenheit.

Natürlich gab es weitere Faktoren, die zum unterschiedlichen Verlauf der Geschichte in verschiedenen Teilen Eurasiens beitrugen. So waren Vorderasien, China und Europa in unterschiedlichem Maße der Bedrohung durch den Ansturm von Reiternomaden aus Zentralasien ausgesetzt. Die berittenen Horden eines dieser Hirtenvölker, der Mongolen, zerstörten zwar am Ende sogar die uralten Bewässerungsanlagen im Iran und Irak, doch gelang es keinem der asiatischen Nomadenvölker, sich in den Wäldern Westeuropas jenseits der ungarischen Tiefebene festzusetzen. Ein weiterer Umweltfaktor war die zentrale Lage Vorderasiens im Schnittpunkt von Handelsverbindungen zwischen China, Indien und Europa, während China von den anderen fortgeschrittenen Zivilisationen Eurasiens stärker isoliert war und im Grunde einer riesigen Insel innerhalb eines Kontinents glich. Von Bedeutung war die relative Abgeschiedenheit Chinas insbesondere auch im Hinblick darauf, daß Techniken, die sich bereits durchgesetzt hatten, später wieder aufgegeben wurden, was stark an Vorgänge auf Tasmanien und anderen Inseln erinnert (Kapitel 12 und 14). Diese kurze Darstellung mag zumindest einen kleinen Eindruck davon vermitteln, welche bedeutende Rolle Umweltfaktoren nicht nur für das, was ich als Grundmuster des Geschichtsverlaufs bezeichnet habe, sondern auch für historische Entwicklungen in kleinerem zeitlichem und räumlichem Maßstab spielen.

Die Geschichte Chinas und des Fruchtbaren Halbmonds hält für die moderne Welt aber auch eine heilsame Lehre bereit: Die Zeiten ändern sich, und Vorherrschaft in der Vergangenheit garantiert keine Vorherrschaft in der Zukunft. Man könnte sogar fragen, ob die geographische Argumentation, auf die ich mich in diesem Buch durchweg gestützt habe, für die moderne Welt nicht jede Bedeutung verloren hat, wo doch Ideen heute blitzschnell über das Internet in jeden Winkel des Globus dringen und Güter über Nacht per Luftfracht von einem Kontinent zum anderen befördert werden. Man könnte meinen, daß im globalen Wettbewerb der Völker ganz neue Regeln gelten, mit der Folge des Aufstiegs neuer Mächte – etwa Taiwan, Korea, Malaysia und insbesondere Japan.

Bei genauerer Überlegung wird jedoch klar, daß die scheinbar neuen Regeln nur Varianten der alten sind. Ja, es stimmt, daß der Transistor, 1947 von Bell Labs im Osten der USA erfunden, einen Sprung über eine Entfernung von 13 000 Kilometern machte und in Japan den Grundstein für eine Elektronikindustrie legte – er versäumte indes den kürzeren Sprung nach Zaire oder Paraguay. Die Länder, die in der Gegenwart zu neuer Macht aufsteigen, sind in der Regel jene, die schon vor Jahrtausenden mit den alten, auf Landwirtschaft basierenden Machtzentren verbunden waren oder von dort neu besiedelt wurden. Im Gegensatz zu Zaire und Paraguay konnten Japan und die anderen Aufsteiger der letzten Jahrzehnte Transistoren in wirtschaftlichen Erfolg ummünzen, weil ihre Bevölkerungen schon seit vielen Jahrhunderten mit der Schrift, mit Maschinen und zentralisierter politischer Macht vertraut waren. Die beiden ältesten Zentren der Landwirtschaft, der Fruchtbare Halbmond und China, dominieren noch heute die Welt, entweder durch ihre unmittelbaren Nachfolgestaaten (Volksrepublik China), durch Staaten in benachbarten Regionen, die schon früh unter ihrem Einfluß standen (Japan, Korea, Malaysia, Europa), oder durch überseeische Staaten, die von Einwanderern aus solchen Regionen besiedelt und regiert wurden (USA, Australien, Brasilien). Die Bewohner Afrikas südlich der Sahara, die australischen Aborigines und die amerikanischen Indianer brauchen sich keine großen Hoffnungen zu machen, dereinst die Herrschaft über die Welt zu erringen. Dafür haben die Entwicklungen, die sich vor 10 000 Jahren abspielten, zu tiefe Spuren in der Gegenwart hinterlassen.

Von den anderen Aspekten, die bei der Beantwortung von Yalis Frage eine Rolle spielen, sind besonders kulturelle Faktoren und die Einflüsse einzelner Menschen hervorzuheben. Beginnen wir mit ersteren. Die Vielfalt der kulturellen Besonderheiten der Völker ist überwältigend. Zum Teil ist sie zweifellos das Produkt von Umwelteinflüssen, wofür ich in diesem Buch zahlreiche Beispiele angeführt habe. Wichtig ist aber auch die Frage nach der Bedeutung lokaler kultureller Faktoren, die nicht mit der Umwelt zusammenhängen. So kommt es vor, daß eher nebensächliche kulturelle Merkmale aus trivialen, zeit- und ortsgebundenen Gründen entstehen, sich dann verfestigen und eine Gesellschaft für kulturelle Entscheidungen von größerer Tragweite prädisponieren, wie es die Chaostheorie in anderen Wissenschaftsfeldern suggeriert. Derartige kulturelle Prozesse sind die Joker-Karten der Geschichte und tragen mit zu ihrer Unvorhersehbarkeit bei.

In Kapitel 12 erwähnte ich als Beispiel die amerikanische QWERTY-Tastatur für Schreibmaschinen und Computer. Aus etlichen konkurrierenden Vorschlägen wurde sie ursprünglich aus relativ banalen Gründen ausgewählt, die mit der Fertigung von Schreibmaschinen im Amerika der 1870er Jahre, einer 1882 getroffenen Entscheidung einer gewissen Miss Longley, die in Cincinnati ein Institut für Stenographie und Maschineschreiben gegründet hatte, und mit dem Erfolg von Miss Longleys Star-Typisten Frank McGurrin zusammenhingen, der 1888 in einem Wettkampf, der in der Öffentlichkeit große Beachtung fand, seinen Konkurrenten Louis Taub, Protagonist einer Nicht-QWERTY-Tastatur, vernichtend schlug. Zwischen den 60er und 80er Jahren des 18. Jahrhunderts hätte noch jederzeit eine andere Tastatur das Rennen machen können – kein Merkmal der amerikanischen Umwelt begünstigte die QWERTY-Tastatur gegenüber ihren Rivalen. Nachdem die Entscheidung aber einmal gefallen war, etablierte sich die QWERTY-Tastatur so fest, daß sie ein Jahrhundert später auch für Computertastaturen übernommen wurde. Ähnlich triviale, heute nicht mehr nachvollziehbare Gründe standen möglicherweise hinter der Einführung eines auf 12 anstatt 10 basierenden Rechensystems durch die Sumerer (dem wir die 60minütige Stunde, den 24stündigen Tag, das zwölfmonatige Jahr und den 360-Grad-Kreis verdanken); ihm steht beispielsweise das verbreitete mesoamerikanische Rechensystem gegenüber, das auf der Zahl 20 basiert.

Diese Details von Schreibmaschinen, Uhren und Kalendern hatten keine weitergehenden Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaften, die sie einführten. Man kann sich aber leicht ausmalen, daß es anders hätte kommen können. Wäre etwa die amerikanische QWERTY-Tastatur nicht auch anderswo in der Welt eingeführt worden – hätten sich also beispielsweise Japan oder Europa der sehr viel effizienteren Dvorak-Tastatur verschrieben –, so wäre jene banale Entscheidung aus dem 19. Jahrhundert möglicherweise zu einer schweren Bürde für die Wettbewerbsposition der USA auf dem Gebiet der Technik im 20. Jahrhundert geworden.

Ähnlich ergab eine Untersuchung an chinesischen Kindern, daß sie schneller schreiben lernen, wenn man ihnen eine alphabetische Umschrift chinesischer Laute (Pinyin genannt) beibringt, als wenn sie in der traditionellen chinesischen Schrift mit ihren Tausenden von Zeichen unterrichtet werden. Man hat behauptet, die chinesische Schrift sei wegen ihrer Zweckmäßigkeit beim Unterscheiden der großen Zahl von Wörtern mit unterschiedlicher Bedeutung, aber gleichen Lauten (Homophonen) im Chinesischen entstanden. Trifft dies zu, so hatte die Vielzahl der Homophone in der chinesischen Sprache möglicherweise einen großen Einfluß auf die Rolle der Lese- und Schreibfertigkeit in der chinesischen Gesellschaft, doch es dürften wohl kaum Merkmale der chinesischen Umwelt gewesen sein, die zur Entstehung einer an Homophonen reichen Sprache beitrugen. War ein linguistischer oder kultureller Faktor der Grund für die ansonsten rätselhafte Tatsache, daß hochentwickelte Anden-Zivilisationen schrift-los blieben? War es etwas an Indiens Umwelt, das zur Entstehung einer starren Kastenhierarchie mit schwerwiegenden Folgen für die technische Entwicklung auf dem Subkontinent führte? Lag es an der chinesischen Umwelt, daß die Lehren des Konfuzius auf fruchtbaren Boden fielen und kultureller Konservatismus zu einem prägenden Element der chinesischen Gesellschaft wurde, mit womöglich tiefgreifenden Folgen für den Lauf der Geschichte? Warum war missionarischer religiöser Eifer unter Europäern und Bewohnern des Nahen Ostens (Christen und Moslems) eine treibende Kraft bei dem Bemühen, fremde Länder zu kolonisieren oder zu erobern, nicht aber unter Chinesen?

Diese Beispiele verdeutlichen die Vielzahl von Fragen im Zusammenhang mit kulturellen Besonderheiten, die keinen Bezug zur Umwelt haben und anfangs von geringer Bedeutung sind, im Laufe der Zeit jedoch zu wesentlichen, dauerhaften Merkmalen einer Kultur werden können. Welcher Stellenwert ihnen zukommt, ist eine wichtige ungeklärte Frage. Einer Antwort nähert man sich wohl am ehesten, wenn man sich auf Muster des Geschichtsverlaufs konzentriert, die auch nach Berücksichtigung wichtiger Umweltfaktoren rätselhaft bleiben.

Und was ist mit dem Einfluß einzelner Gestalten der Geschichte? Ein bekanntes Beispiel aus dem 20. Jahrhundert ist das knappe Scheitern des Attentats auf Hitler vom 20. Juli 1944, an das sich eine Erhebung in Berlin anschließen sollte. Die Pläne dafür hatten Deutsche geschmiedet, die den Krieg als verloren erkannten und Frieden schließen wollten, solange die Ostfront noch weitgehend auf russischem Territorium verlief. Hitler wurde durch die Explosion eines unter einem Konferenztisch plazierten Sprengsatzes mit Zeitzünder verwundet; er wäre wohl getötet worden, hätte die Aktentasche mit dem Sprengsatz nur ein bißchen näher an dem Tisch gelegen, an dem er saß. Man darf annehmen, daß die Landkarte Osteuropas heute anders aussähe und der kalte Krieg anders verlaufen wäre, wenn Hitler an jenem Tag den Tod und der Zweite Weltkrieg ein Ende gefunden hätte.

Weniger bekannt, aber noch schicksalhafter war ein Verkehrsunfall im Sommer 1930, über zwei Jahre vor Hitlers Machtergreifung, bei dem eine Limousine, in der Hitler auf dem Beifahrersitz (dem »Todessitz«) saß, mit einem schweren Lastwagen zusammenstieß. Der Lkw bremste gerade noch rechtzeitig, so daß Hitlers Limousine nicht völlig zerquetscht wurde. Wegen des starken Einflusses, den die Psychopathologie Hitlers auf die Politik und den Erfolg der Nazis hatte, wäre der Zweite Weltkrieg (der früher oder später womöglich auch ohne ihn ausgebrochen wäre) sicher anders verlaufen, hätte der Lkw-Fahrer eine Sekunde später auf die Bremse getreten.

Man kann unschwer eine Reihe weiterer berühmter Gestalten aufzählen, die wie Hitler den Verlauf der Geschichte nachhaltig beeinflußten, etwa Alexander der Große, Augustus, Buddha, Jesus, Lenin, Martin Luther, der Inka-Herrscher Pachacuti, Mohammed, Wilhelm der Eroberer und der Zulu-Häuptling Shaka, um nur einige zu nennen. Inwiefern griffaber jeder von ihnen tatsächlich in die Geschichte ein und war nicht »bloß« zur rechten Zeit am rechten Ort? Eine klare Antwort gibt der Historiker Thomas Carlyle: »Die Weltgeschichte, sprich die Geschichte des vom Menschen auf Erden Erreichten, ist im Kern nichts anderes als die Geschichte großer Männer, die hier wirkten.« Die entgegengesetzte Position nimmt der preußische Staatsmann Otto von Bismarck ein, der das politische Geschehen im Gegensatz zu Carlyle lange Zeit von innen erlebte: »Politik ist, daß man Gottes Schritt durch die Weltgeschichte hört, dann zuspringt und versucht, einen Zipfel seines Mantels zu fassen.«

Ebenso wie kulturelle Besonderheiten tragen auch einzelne Menschen mit ihrem Handeln zur Unberechenbarkeit des Geschichtsverlaufs bei. Deshalb mag es wohl sein, daß sich Geschichte nicht durch Kräfte der Umwelt beziehungsweise irgendwelche anderen generalisierbaren Faktoren erklären läßt. Für das Anliegen dieses Buchs spielten sie jedoch keine Rolle, denn selbst der leidenschaftlichste Verfechter der These, die Geschichte sei das Werk »großer Männer«, dürfte kaum in der Lage sein, das allgemeinste Verlaufsmuster der Geschichte auf das Wirken einer Handvoll solcher herausragenden Gestalten zurückzuführen. Vielleicht gab Alexander der Große den schriftbesitzenden, Landwirtschaft treibenden, eisenverarbeitenden Staaten im westlichen Eurasien tatsächlich einen Anstoß und beeinflußte ihre weitere Entwicklung, doch er hatte nicht das Geringste damit zu tun, daß solche Staaten im westlichen Eurasien schon existierten, als in Australien noch Jäger und Sammler umherzogen, die weder Schrift noch Metallwerkzeuge kannten. Es bleibt dennoch eine wichtige offene Frage, wie bedeutsam und nachhaltig die Folgen des Handelns einzelner Persönlichkeiten für den Gang der Geschichte waren.

Das Fach Geschichtswissenschaft wird im allgemeinen nicht den Natur-, sondern den Geisteswissenschaften zugerechnet. So empfinden sich die meisten Historiker denn auch nicht als Naturwissenschaftler und machen während ihrer Ausbildung wenig Bekanntschaft mit den klassischen Naturwissenschaften und ihren Methoden. Weit verbreitet ist die Vorstellung von Geschichte als einer bloßen endlosen Ansammlung einzelner Fakten (»eine blöde Jahreszahl nach der anderen«).

Daß es schwieriger ist, allgemeine Prinzipien aus dem Studium der Geschichte als aus der Beobachtung der Umlaufbahnen von Planeten abzuleiten, leuchtet ein. Mir erscheinen die Schwierigkeiten jedoch nicht unüberwindlich. Vor ähnlichen Problemen stehen nämlich auch andere historische Fächer, die dennoch einen sicheren Platz im Kreis der Naturwissenschaften haben, wie Astronomie, Klimatologie, Ökologie, Evolutionsbiologie, Geologie und Paläontologie. Die Vorstellung, die sich die meisten Menschen von den Naturwissenschaften machen, beruht leider oft auf der Physik und einer Handvoll anderer Disziplinen mit ähnlichen Methoden. Ihre Vertreter blicken oft mit von Unwissenheit zeugender Geringschätzung auf Disziplinen herab, für die ihre Methoden ungeeignet sind und die sich deshalb anders behelfen müssen; dies gilt beispielsweise auch für meine eigenen beiden wissenschaftlichen Schwerpunkte, die Ökologie und die Evolutionsbiologie. Insofern habe ich viel Verständnis für Studenten der Geschichtswissenschaft und die Probleme, denen sie gegenüberstehen.

Historische Naturwissenschaften im weiteren Sinne (einschließlich Astronomie usw.) haben viele Merkmale gemein, die sie von nichthistorischen Naturwissenschaften, wie Physik, Chemie und Molekularbiologie, unterscheiden. Ich will vier Aspekte herausgreifen: Methodologie, Kausalität, Prädiktion und Komplexität.

In der Physik ist das Laborexperiment die Hauptquelle neuer Erkenntnisse. Grob skizziert, wird dabei der Parameter, der Gegen stand des Interesses ist, verändert und in parallelen Kontrollexperimenten konstant gehalten; andere Größen bleiben unterdessen strikt konstant; schließlich werden Experiment und Kontrollexperiment repliziert. Auf solchem Wege erhält man quantitative Daten. Diese Vorgehensweise, die auch in der Chemie und Molekularbiologie gut funktioniert, wird in den Köpfen vieler Menschen mit Wissenschaft schlechthin gleichgesetzt, so daß Experimente oft als Inbegriff der »wissenschaftlichen Methode« gelten. In den meisten historischen Naturwissenschaften sind Laborexperimente hingegen aus offenkundigen Gründen selten oder gar nicht möglich. Man kann die Entstehung einer Galaxie nun einmal nicht unterbrechen, Wirbelstürme oder Eiszeiten anhalten, Grizzlybären in einigen Nationalparks zu Forschungszwecken ausrotten oder die Evolution der Dinosaurier noch einmal neu starten. Die historischen Naturwissenschaften sind deshalb darauf angewiesen, Erkenntnisse auf andere Weise zu gewinnen, beispielsweise durch Beobachtung, Vergleich und sogenannte natürliche Experimente (auf die ich gleich noch eingehen werde).

Im Vordergrund des Interesses stehen in den historischen Naturwissenschaften Kausalketten unmittelbarer und eigentlicher Ursachen. Während Begriffe wie »eigentliche Ursache«, »Zweck« und »Funktion« weder in der Physik noch in der Chemie eine Rolle spielen, sind sie für das Verständnis lebender Systeme allgemein und menschlicher Aktivitäten im besonderen unverzichtbar. Ein Evolutionsbiologe, dessen Forschungsgegenstand Schneehasen sind, deren Fell im Sommer braun und im Winter weiß ist, würde sich beispielsweise nicht mit der Feststellung der unmittelbaren Ursache des Farbwandels begnügen, etwa der molekularen Beschaffenheit der Fellpigmente und der biosynthetischen Abläufe. Wichtiger erschienen ihm Fragen nach der Funktion (Tarnung gegen natürliche Feinde?) und der eigentlichen Ursache (natürliche Selektion, ausgehend von einer einstigen Hasenpopulation mit ganzjährig gleicher Fellfärbung?). Ähnlich würde sich ein europäischer Historiker nicht damit begnügen wollen, den Zustand Europas in den Jahren 1815 und 1918 als den eines Kontinents zu beschreiben, in dem nach verlustreichem Krieg wieder Frieden eingekehrt war. Das Verständnis der sehr unterschiedlichen Ketten von Ereignissen, die zu den beiden Friedensverträgen führten, ist unverzichtbar, wenn man begreifen will, warum nach dem Friedensschluß von 1918 nur zwei Jahrzehnte vergingen, bis ein noch verheerenderer Krieg ausbrach, nicht aber nach dem Frieden von 1815. Chemiker versuchen indes nicht, Sinn und Zweck im Zusammenstoß von Gasmolekülen zu erkennen, und sie suchen auch nicht nach einer letzten Erklärung für solche Kollisionen.

Ein weiterer Unterschied zwischen historischen und nichthistorischen Naturwissenschaften betrifft den Stellenwert von Vorhersagen. In Chemie und Physik ist die Nagelprobe dafür, ob man ein System verstanden hat, die richtige Vorhersage seines künftigen Verhaltens. Auch in dieser Hinsicht blicken viele Physiker auf Evolutionsbiologen und Historiker herab, die damit offenbar nicht dienen können. In den historischen Naturwissenschaften können zwar Aposteriori-Erklärungen geliefert werden (beispielsweise, warum der Einschlag eines Asteroiden vor 66 Millionen Jahren zum Aussterben der Dinosaurier führte, von den meisten anderen Tierarten aber überlebt wurde), doch mit Apriori-Aussagen tut man sich schwer (ohne Erkenntnisse über das tatsächliche Geschehen wären wir unsicher, welche Arten genau aussterben würden). Allerdings werden in der Geschichtswissenschaft und in den historischen Naturwissenschaften durchaus Vorhersagen darüber getroffen (und getestet), was uns künftige wissenschaftliche Entdeckungen über Ereignisse der Vergangenheit enthüllen werden.

Die Eigentümlichkeiten historischer Systeme, die Vorhersageversuche so kompliziert machen, lassen sich auf verschiedene Weise beschreiben. Man kann zum Beispiel darauf hinweisen, daß menschliche Gesellschaften und Dinosaurier äußerst komplexe und durch eine enorme Vielzahl unabhängiger Variablen gekennzeichnet sind, die wiederum in Rückkoppelungsbeziehungen zueinander stehen. Aus dieser Beschaffenheit ergibt sich, daß unbedeutende Veränderungen auf niedriger Organisationsebene weitreichende Verände rungen auf höherer Ebene nach sich ziehen können. Ein typisches Beispiel ist die Folge der Bremsreaktion jenes Lkw-Fahrers in Hitlers beinahe tödlichem Verkehrsunfall von 1930 für das Leben von hundert Millionen Menschen, die im Zweiten Weltkrieg getötet oder verwundet wurden. Obwohl unter Biologen weitgehend Einigkeit darüber herrscht, daß biologische Systeme letzten Endes durch ihre materiellen Eigenschaften vollständig determiniert sind und den Gesetzen der Quantenmechanik gehorchen, folgt aus diesem deterministischen Kausalzusammenhang aufgrund der Komplexität solcher Systeme nicht, daß sich ihr Verhalten in der Praxis tatsächlich vorhersagen läßt. So hilft die Quantenmechanik wenig, wenn man beispielsweise verstehen will, warum in Australien so viele Beuteltierarten durch eingeführte Raubtiere ausgerottet wurden oder warum die Alliierten und nicht die Mittelmächte im Ersten Weltkrieg den Sieg davontrugen.

Jeder Gletscher, Spiralnebel oder Wirbelsturm, jede menschliche Gesellschaft und jede biologische Spezies, ja selbst jedes Individuum und jede einzelne Zelle von Geschöpfen mit geschlechtlicher Fortpflanzung ist einzigartig, da sie von so vielen Größen beeinflußt wird und sich aus so zahlreichen variablen Teilen zusammensetzt. Dagegen sind in der Physik alle Elementarteilchen oder Isotope und in der Chemie alle Moleküle des gleichen Typs identisch. Physiker und Chemiker sind deshalb in der Lage, allgemeine deterministische Gesetze auf makroskopischer Ebene zu formulieren, während sich Biologen und Historiker mit statistischen Trends begnügen müssen. Ich kann beispielsweise mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen, daß von den nächsten 1000 Babys, die in der medizinischen Abteilung der University of California, wo ich arbeite, zur Welt kommen, nicht weniger als 480 und nicht mehr als 520 männlichen Geschlechts sein werden. Ich konnte jedoch beim besten Willen nicht im voraus wissen, daß meine beiden eigenen Kinder Söhne sein würden. Ähnlich können Historiker feststellen, daß die Wahrscheinlichkeit, daß aus Stammes gesellschaften Häuptlingsreiche wurden, mit der Größe und Dichte der örtlichen Population sowie der Möglichkeit zur Erzeugung von Nahrungsmittelüberschüssen wuchs. Jede solche örtliche Population ist jedoch auf ihre Weise einzigartig, mit der Folge, daß in den Hochländern Mexikos, Guatemalas, Perus und Madagaskars, nicht aber im Hochland Neuguineas oder Guadalcanals Häuptlingsreiche entstanden.

Eine weitere Möglichkeit, die Komplexität und mangelnde Vorhersagbarkeit historischer Systeme ungeachtet ihrer eigentlichen Determiniertheit zu beschreiben, ist der Verweis auf die langen Kausalketten, die die letztendlichen Auswirkungen von den eigentlichen Ursachen, die womöglich außerhalb der Reichweite der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin liegen, trennen können. So geht das Aussterben der Dinosaurier möglicherweise auf den Einschlag eines Asteroiden zurück, dessen Bahn durch die Gesetze der klassischen Mechanik vollständig determiniert war. Hätte es vor 67 Millionen Jahren schon Paläontologen gegeben, hätten diese das nahende Ende der Dinosaurier indes nicht vorhersagen können, da Asteroiden und ihre Bahnen in einen Wissenschaftsbereich fallen, der mit Dinosauriern sonst nichts zu tun hat. Ein weiteres Beispiel ist die »Kleine Eiszeit« zwischen 1300 und 1500 n. Chr., die zum Verschwinden der grönländischen Wikinger beitrug, aber von keinem Historiker und wahrscheinlich nicht einmal von modernen Klimatologen hätte vorausgesagt werden können.

Die Probleme von Historikern bei der Suche nach Kausalbeziehungen in der Geschichte menschlicher Zivilisationen ähneln somit im großen und ganzen den Schwierigkeiten, vor denen auch Astronomen, Klimatologen, Ökologen, Evolutionsbiologen, Geologen und Paläontologen stehen. Jede dieser Disziplinen leidet, die eine mehr, die andere weniger, unter der Unmöglichkeit, kontrollierte experimentelle Interventionen vorzunehmen und zu wiederholen, unter der Komplexität, die mit der enormen Vielzahl von Variablen einhergeht, unter der daraus resultierenden Einzigartigkeit jedes Systems und unter der Unmöglichkeit, allgemeine Gesetze zu formulieren, sowie unter der Schwierigkeit der Vorhersage künftiger Eigenschaften und Verhaltensweisen des jeweiligen Untersuchungsgegenstands. Prognosen sind in der Geschichte wie in den historischen Naturwissenschaften am ehesten möglich, wenn große zeitliche und räumliche Maßstäbe gewählt werden, da sich dann die Einzigartigkeit von Millionen von Einzelereignissen tendenziell ausgleicht. So wie ich die Geschlechterverteilung der nächsten 1000 Neugeborenen, nicht aber das Geschlecht meiner beiden eigenen Kinder vorherzusagen vermochte, können Historiker Faktoren erkennen, durch deren Wirken der Ausgang der Kollision zwischen amerikanischen und eurasischen Gesellschaften nach 13 000jähriger getrennter Entwicklung zwangsläufig war, nicht aber das Ergebnis der amerikanischen Präsident schaftswahlen von 1960. Der Verlauf einer einzigen im Fernsehen übertragenen Live-Debatte der beiden Kandidaten im Oktober 1960 hätte Nixon statt Kennedy den Wahlsieg bescheren können; die Eroberung Amerikas durch Europäer war dagegen nicht durch Äußerungen einzelner Personen zu verhindern.

Wie kann nun die Humangeschichte von den Erfahrungen der historischen Naturwissenschaften profitieren? Als nützlich erwiesen haben sich die vergleichende (komparative) Methode und sogenannte natürliche Experimente. Weder Astronomen, die über die Entstehung von Galaxien forschen, noch Historiker können zwar ihre Systeme in kontrollierten Laborexperimenten manipulieren, doch beide können sich natürlicher Experimente bedienen, indem sie Systeme miteinander vergleichen, in denen ein vermuteter Kausalfaktor an- oder abwesend (beziehungsweise stark oder schwach ausgeprägt) ist. So waren Epidemiologen, denen die Möglichkeit versperrt ist, Menschen zu Versuchszwecken größere Mengen Salz zu verabreichen, dennoch in der Lage, die Folgen einer salzreichen Ernährung zu ermitteln, indem sie Personengruppen verglichen, die sich in der Höhe ihres Salzverbrauchs bereits unterschieden. Ähnlich können Kulturanthropologen, die nicht die Macht haben, in einem Experiment verschiedene menschliche Gemeinschaften für viele Jahrhunderte besser oder schlechter mit Ressourcen auszustatten, dennoch die langfristigen Auswirkungen einer unterschiedlichen Segnung mit den Gaben der Natur studieren, indem sie Vergleiche zwischen polynesischen Gesellschaften anstellen, die sich in der jüngeren Vergangenheit auf verschiedenen Inseln mit unterschiedlicher Ressourcenausstattung entwickelten. Dem Geschichtsforscher bieten sich neben dem Vergleich der fünf bewohnten Kontinente zahlreiche weitere natürliche Experimente zur Auswertung an. So können auch große Inseln, auf denen in relativer Isolation komplexe Gesellschaften entstanden (z. B. Japan, Madagaskar, Hispaniola, Neuguinea, Hawaii und viele andere), und Kulturen auf Hunderten kleinerer Inseln sowie regionale Gesellschaften innerhalb jedes Kontinents zum Gegenstand von Vergleichen gemacht werden.

Natürliche Experimente sind in jedem Bereich der Wissenschaft, ob Ökologie oder Geschichte, potentieller Kritik aus methodischer Sicht ausgesetzt. Diese bezieht sich beispielsweise auf die Auswirkungen der natürlichen Variation anderer als der untersuchten Variablen, durch welche die Aussagefähigkeit des Experiments beeinträchtigt werden kann, sowie auf Probleme bei der Ableitung von Kausalketten aus beobachteten Korrelationen zwischen Variablen. Derartige methodische Probleme sind in einigen historischen Naturwissenschaften ausführlich thematisiert und diskutiert worden. Insbesondere in der Epidemiologie, in der es um die Gewinnung von Erkenntnissen über menschliche Krankheiten durch den Vergleich von Personengruppen (oft mit Hilfe retrospektiver historischer Studien) geht, bedient man sich schon lange und mit Erfolg formalisierter Verfahren für den Umgang mit ähnlichen Problemen wie jenen, die sich dem Historiker bei der Erforschung der Geschichte menschlicher Gesellschaften stellen. Intensiv beschäftigt hat sich auch die Ökologie mit den Problemen bei natürlichen Experimenten, da sie häufig auf diese Methode zurückgreifen muß, wenn direkte experimentelle Interventionen zur Manipulation bestimmter ökologischer Variablen unmoralisch, ungesetzlich oder unmöglich sind. In der Evolutionsbiologie wurden in letzter Zeit immer raffiniertere Methoden entwickelt, um aus Vergleichen verschiedener Pflanzen und Tiere mit bekannter Evolutionsgeschichte Schlüsse ziehen zu können.

Kurzum, ich gestehe ein, daß die Geschichte unserer Spezies viel schwerer zu verstehen ist als Probleme in Wissenschaftsbereichen, in denen historische Verläufe keine Rolle spielen und weniger Variablen zu berücksichtigen sind. In mehreren Disziplinen wurden aber Methoden entwickelt, mit denen historische Probleme erfolgreich analysiert werden können, was dazu geführt hat, daß die Erforschung der Geschichte von Dinosauriern, Spiralnebeln und Gletschern als Domäne naturwissenschaftlicher und nicht geisteswissenschaftlicher Fächer gilt. Durch Selbstbeobachtung können wir jedoch weitaus mehr Einsichten in die Verhaltensweisen und Eigenschaften von Menschen als in die von Dinosauriern gewinnen. Ich hege deshalb den Optimismus, daß die Geschichte menschlicher Gesellschaften auf ebenso naturwissenschaftliche Weise erforscht werden kann wie die der Dinosaurier – mit Gewinn für unsere heutige Gesellschaft, indem wir daraus lernen, wie die moderne Welt geformt wurde und was unsere Zukunft bestimmen könnte.