KAPITEL 3

Bauern-Power

Die Wurzeln der Ungleichheit

Seit der Abzweigung unserer Urahnen vom gemeinsamen Stammbaum mit den Vorfahren der Menschenaffen vor rund sieben Millionen Jahren ernährte sich der Mensch die allermeiste Zeit ausschließlich von Wild, das er jagte, und wilden Pflanzen, die er sammelte. Erst innerhalb der letzten 11 000 Jahre gingen einige Völker zu dem über, was wir als Nahrungsmittelerzeugung oder Landwirtschaft bezeichnen, also zur Domestikation von Wildtieren und -pflanzen zur Gewinnung von Nahrung in Form von Fleisch und pflanzlicherKost. Heute leben die meisten Erdbewohner von Nahrungsmitteln, die entweder von ihnen selbst oder von anderen Menschen erzeugt wurden. Falls das gegenwärtige Tempo des Wandels anhält, werden die wenigen noch verbliebenen Scharen von Jägern und Sammlern ihre Lebensweise innerhalb der nächsten zehn Jahre aufgeben, sich auflösen oder aussterben. Damit würde eine Daseinsweise, auf die der Mensch seit Jahrmillionen festgelegt war, endgültig der Vergangenheit angehören.

Diverse Völker vollzogen den Übergang zur Landwirtschaft zu unterschiedlichen prähistorischen Zeitpunkten.

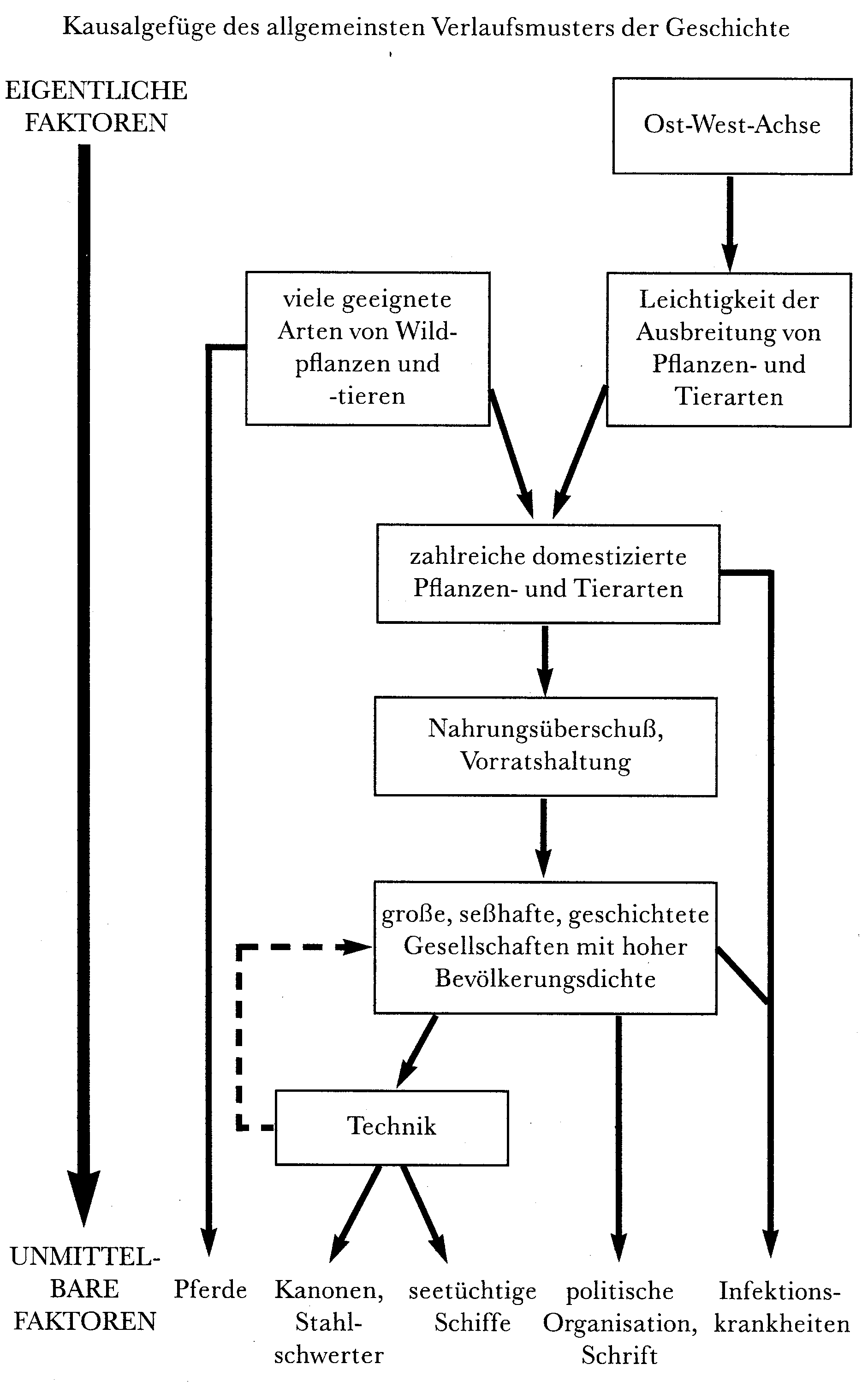

Einige, wie zum Beispiel die australischen Aborigines, taten diesen Schritt nie. Von den Völkern, die ihn taten, entwickelten einige (z. B. die alten Chinesen) die Landwirtschaft von allein, während andere (z. B. die alten Ägypter) sie ihren Nachbarn abschauten. Wie wir sehen werden, war die Einführung der Landwirtschaft eine wichtige Etappe auf dem Weg, der zur militärischen und politischen Überlegenheit einiger Völker über andere führte. Deshalb liefern die geographischen Unterschiede im Ob und Wann des Übergangs zu Ackerbau und Viehzucht auf den verschiedenen Kontinenten einen wichtigen Beitrag zur Erklärung unterschiedlicher späterer Geschichtsverläufe. Bevor wir uns in den nächsten sechs Kapiteln damit auseinandersetzen, wie es zu den geographischen Unterschieden bei der Produktion von Nahrungsmitteln kam, wollen wir in diesem Kapitel die wesentlichen Zusammenhänge skizzieren, die bewirkten, daß die Landwirtschaft all die Vorteile bescheren konnte, die Pizarro die Gefangennahme Atahualpas ermöglichten (Abbildung 3.1).

Abbildung 3.1 [S. 125]. Schematische Darstellung der Kausalketten, die von eigentlichen Faktoren (wie der Ausrichtung der Kontinentalachsen) zu unmittelbaren Faktoren (wie Kanonen, Pferden und Krankheiten) hinführten, die einige Völker in die Lage versetzten, andere zu unterwerfen. Beispiel: Zahlreiche epidemische Krankheiten entwickelten sich in Regionen, die besonders gut mit domestikationsfähigen Pflanzen- und Tierarten ausgestattet waren. Das lag zum einen daran, daß dort im Laufe der Entwicklung Nutzpflanzen und Vieh einen größeren Beitrag zur Ernährung leisteten, so daß Gesellschaften mit hoher Bevölkerungsdichte entstehen konnten, die wiederum einen guten Nährboden für Epidemien abgaben; zum anderen stammten die Krankheiten von Erregern der domestizierten Tiere selbst ab.

Der erste Zusammenhang ist der nächstliegende und einleuchtendste: Mehr Kalorien bedeuten mehr Menschen. Von allen Wildpflanzen und -tieren, die in der Natur vorkommen, ist nur eine kleine Zahl für Menschen genießbar beziehungsweise lohnt die Mühe des Jagens oder Sammelns. Die meisten Arten taugen für uns nicht als Nahrung, weil sie einen oder gleich mehrere der folgenden Nachteile aufweisen: Sie sind unverdaulich (wie Baumrinde), giftig (wie Monarchfalter und Fliegenpilze), haben einen zu geringen Nährwert (wie Quallen), sind mühsam zuzubereiten (wie sehr kleine Nüsse), mühsam zu sammeln (wie die Larven der meisten Insekten) oder gefährlich zu jagen (wie Nashörner). Das Gros der Biomasse (Gesamtheit aller organischen Substanzen) auf den Kontinenten kommt in Form von Holz und Blättern vor, die für uns überwiegend nicht als Nahrung verwertbar sind.

Durch Auswahl und Anbau beziehungsweise Haltung der wenigen für Menschen genießbaren Pflanzen- und Tierarten mit der Folge, daß 90 Prozent statt 0,1 Prozent der Biomasse eines Hektars Land auf sie entfallen, erhalten wir erheblich mehr eßbare Kalorien pro Hektar. Folglich kann eine bestimmte Fläche eine weit größere Zahl von Ackerbauern und Viehzüchtern – in der Regel zehn- bis hundertmal mehr – ernähren als Jäger und Sammler. Diese auf schieren Zahlen basierende Stärke war der erste von vielen militärischen Vorteilen, die Landwirtschaft betreibende Stämme gegenüber Stämmen von Jägern und Sammlern errangen. – In Gesellschaften mit Haustierhaltung trug das Vieh auf vier verschiedene Arten zur Ernährung einer größeren Zahl von Menschen bei: durch Lieferung von Fleisch, Milch und Dünger sowie als Zugtiere bei der Feldbestellung. An erster und wichtigster Stelle wurden Haustiere zum Hauptlieferanten von tierischem Eiweiß und traten damit die Nachfolge von Wildtieren an. Heute decken beispielsweise die meisten Amerikaner ihren Bedarf an tierischem Eiweiß durch Verzehr von Rind-, Schweine-, Schaf- und Hühnerfleisch, während Wild (z. B. Hirschfleisch) zur seltenen Delikatesse geworden ist. Daneben wurden einige domestizierte Säugetiere zu Lieferanten von Milch und Milchprodukten wie Butter, Käse und Joghurt. Neben Kühen dienen Schafe, Ziegen, Pferde, Rentiere, Wasserbüffel, Jaks, Dromedare und Kamele als Milchspender. Auf diese Weise liefern sie während ihrer Lebensspanne ein Mehrfaches der Kalorienzahl, die man erhielte, würde man sie nur schlachten und ihr Fleisch verzehren.

Außerdem trugen große domestizierte Säugetiere im Zusammenspiel mit domestizierten Pflanzen auf zweierlei Art zur Ausweitung der Nahrungsproduktion bei. Zum einen können Bodenerträge, wie jeder Bauer oder Gärtner weiß, mit Hilfe von Dung und Jauche erheblich gesteigert werden. Selbst nach Erfindung synthetischer Düngemittel, die in modernen Chemiefabriken hergestellt werden, ist in den meisten Ländern tierischer Dung – vor allem von Kühen, aber auch von Jaks und Schafen – nach wie vor das Düngemittel Nummer eins. In traditionellen Gesellschaften fand Dung auch als Brennstoff Verwendung.

Zum anderen steigerten die größten unter den domestizierten Säugetieren als Zugtiere die Erträge des Pflanzenanbaus, indem sie Pflüge zogen und so die Bestellung von Land ermöglichten, das sonst unbebaut geblieben wäre. Zu den am stärksten verbreiteten Zugtieren zählten Kühe, Pferde, Wasserbüffel, Bali-Rinder und Kreuzungen aus Jak und Kuh. Ein Beispiel für ihren hohen Nutzen lieferten die ersten prähistorischen Bauern in Mitteleuropa, die der sogenannten bandkeramischen Kultur zugeordnet werden, die um 5000 v. Chr. auftauchte. Ursprünglich waren sie auf leichte Böden angewiesen, die mit Grabstöcken bestellt werden konnten. Nur gut tausend Jahre später – inzwischen war der Ochsenpflug eingeführt – mußten diese Ackerbauern jedoch auch vor schweren Böden und harten Soden nicht mehr haltmachen. Ähnlich wurden in Nordamerika von einigen Indianerstämmen der großen Präriegebiete zwar Flußtäler bestellt, doch die festen Soden der ausgedehnten Hochlandflächen blieben bis zum 19. Jahrhundert, als Europäer mit ihren Haustieren und Pflügen Einzug hielten, landwirtschaftlich ungenutzt.

So führte die Domestikation von Pflanzen und Tieren auf direktem Wege zu höheren Bevölkerungsdichten, da mehr Nahrung erzeugt werden konnte als zuvor. Ein ähnlicher, wenn auch weniger direkter Effekt hängt mit den Folgen der Seßhaftigkeit zusammen, die eine Bedingung der Landwirtschaft war. Während die meisten Jäger und Sammler auf der Nahrungssuche häufig von einem Ort zum anderen ziehen, müssen Bauern stets in der Nähe ihrer Felder und Obstgärten bleiben. Die daraus resultierende Seßhaftigkeit trägt zu höheren Bevölkerungsdichten bei, da sie kürzere Abstände zwischen zwei Geburten erlaubt. Bei Jägern und Sammlern kann eine Mutter beim Umzug zu einem anderen Lagerplatz außer ihrer spärlichen Habe nicht mehr als ein Kind tragen. Den nächsten Sproß kann sie sich erst leisten, wenn der vorige schon schnell genug laufen kann, um mit den Erwachsenen Schritt zu halten. Nomadische Jäger-Sammler-Kulturen sorgen deshalb in der Regel dafür, daß zwischen zwei Geburten ein Abstand von etwa vier Jahren liegt. Die dazu praktizierten Methoden sind unter anderem langes Stillen, sexuelle Abstinenz, Kindestötung und Abtreibung. Im Gegensatz dazu können Angehörige seßhafter Völker, denen sich das Problem des Mitschleppens von Kleinkindern beim Weiterziehen nicht stellt, so viele Kinder zur Welt bringen und großziehen, wie Nahrung vorhanden ist. In vielen bäuerlichen Gesellschaften ist der durchschnittliche Geburtenabstand mit etwa zwei Jahren halb so lang wie bei Jägern und Sammlern. Die höhere Geburtenrate der Bauern führte in Kombination mit ihrer Fähigkeit, pro Hektar mehr Personen zu ernähren, zu weitaus höheren Bevölkerungsdichten.

Eine andere Folge der seßhaften Lebensweise ist die Möglichkeit, Nahrungsvorräte anzulegen, was ja nur Sinn ergibt, wenn man zur Bewachung in der Nähe bleibt. Zwar erbeuten auch nomadische Jäger und Sammler zuweilen mehr Nahrung, als sie in wenigen Tagen verzehren können, doch im Grunde nützt ihnen das wenig, da eine längere Bewachung nicht in Frage kommt. Nahrungsvorräte sind dagegen eine Voraussetzung zur Unterhaltung von Personen, die spezialisierten Tätigkeiten nachgehen und selbst keine Nahrung produzieren – ganz besonders, wenn ganze Städte miternährt werden sollen. Nomadische Jäger-Sammler-Kulturen verfügen deshalb über wenige oder gar keine derartigen »Vollzeit-Spezialisten«. Diese tauchten erstmals in seßhaften Gesellschaften auf.

Zu ihnen zählen zum Beispiel Könige und Bürokraten. Gesellschaften von Jägern und Sammlern sind in der Regel vergleichsweise egalitär. Selten findet man in ihnen Vollzeitbürokraten oder Häuptlinge mit erblichem Status. Typisch sind für sie eher schwach ausgeprägte Formen politischer Organisation auf der Ebene von Kleinverbänden oder Stämmen, was daran liegt, daß alle gesunden Jäger und Sammler genötigt sind, einen Großteil ihrer Zeit der Nahrungsbeschaffung zu widmen. Wo Nahrungsvorräte angelegt werden, kann es dagegen einer politischen Elite gelingen, die Kontrolle über die von anderen produzierten Nahrungsmittel an sich zu bringen, Abgaben zu erheben, sich selbst vom Zwang zur Nahrungserzeugung zu befreien und nur noch politischen Geschäften nachzugehen. Entsprechend werden klei nere Agrargesellschaften oft von Häuptlingen regiert, während größere auch Könige an der Spitze haben können. Diese komplizierteren politischen Gebilde sind viel eher zur Führung längerer Eroberungskriege imstande als egalitäre Scharen von Jägern und Sammlern. In einigen Regionen wie an der Nordwestküste Nordamerikas und der Küste Ecuadors, die von der Natur besonders reich gesegnet sind, wurden Jäger und Sammler ebenfalls seßhaft, legten Nahrungsmittel vorräte an und ließen sich von Häuptlingen regieren. Weitere Schritte auf dem Weg zur Monarchie taten sie jedoch nicht.

Mit den Nahrungsvorräten, durch Abgabenerhebung aufgebaut, können nicht nur Könige und Bürokraten, sondern noch weitere Spezialisten miternährt werden. Von größter unmittelbarer Bedeutung für die Führung von Eroberungskriegen sind natürlich Berufssoldaten. Der Erfolg der Engländer im Kampf gegen Neuseelands gut bewaffnete Maori-Bevölkerung war diesem entscheidenden Punkt zuzuschreiben. Die Maoris errangen zunächst beeindruckende Siege, waren jedoch nicht in der Lage, ein stehendes Heer zu unterhalten, so daß sie am Ende vor der britischen Streitmacht aus 18 000 Berufssoldaten kapitulieren mußten. Nahrungsvorräte können auch dazu dienen, Priester mitzuernähren, die Eroberungskriege religiös legitimieren. Oder Handwerker wie zum Beispiel Schmiede, die Schwerter und Kanonen oder andere militärische Technologien erfinden. Sie können auch zur Unterhaltung von Schreibern verwendet werden, die mehr Informationen festhalten, als irgendein Mensch in seinem Gedächtnis speichern kann.

Bis jetzt ging es um den direkten und indirekten Wert von Nutzpflanzen und Vieh als Nahrungslieferanten. Darüber hinaus profitieren wir von ihnen jedoch noch auf andere Weise, beispielsweise als Spender von Schutz vor Kälte sowie von wertvollen Materialien. Aus Pflanzen und Vieh werden Naturfasern zur Herstellung von Kleidung, Decken, Netzen und Seilen gewonnen. In den meisten frühen Hauptzentren der Landwirtschaft wurden nicht nur Nahrungs-, sondern auch Faserpflanzen domestiziert – man denke vor allem an Baumwolle, Flachs (zur Herstellung von Leinen) und Hanf. Etliche domestizierte Tierarten dienten als Lieferanten tierischer Fasern – insbesondere Schafe, Ziegen, Lamas und Alpakas sowie Seidenraupen. Die Knochen domestizierter Tiere spielten eine wichtige Rolle als Rohstoff für die Artefakte jungsteinzeitlicher Völker vor dem Aufkommen der Metallverarbeitung. Kuhhäute dienten zur Lederherstellung. Eine der ältesten Kulturpflanzen in vielen Teilen Nord- und Südamerikas wurde ebenfalls nicht zur Nahrungsgewinnung angebaut: der als Behälter verwendete Flaschenkürbis.

Eine Revolution bewirkten domestizierte Säugetiere auch im Transportwesen, wo sie bis zur Erfindung des Automobils gegen Endedes 19. Jahrhunderts das Haupttransportmittel im Überlandverkehr darstellten. Vor der Domestikation geeigneter Tierarten war der Rücken des Menschen die einzige Möglichkeit, um Güter und Personen auf dem Landweg zu befördern. Dieser Zustand änderte sich dramatisch: Zum erstenmal in der Geschichte der Menschheit wurde es möglich, schwere Güter und Personen in großer Zahl und mit relativ hoher Geschwindigkeit über große Entfernungen zu bewegen. Als Reittiere dienten in verschiedenen Kulturen das Pferd, der Esel, der Jak, das Rentier sowie das Dromedar und das zweihöckerige Kamel. Als Lasttiere wurden die gleichen fünf Arten und zusätzlich das Lama genutzt. Kühe und Pferde wurden vor Wagen gespannt, Rentiere und Hunde in arktischen Regionen vor Schlitten. Zum Haupttransportmittel im Fernverkehr avancierte in den meisten Teilen Eurasiens das Pferd. Eine ähnliche Rolle spielten die drei Kamelarten (Dromedar, zweihöckeriges Kamel und Lama) in einigen Gebieten Nordafrikas und Arabiens, in Zentralasien und den Anden. Der unmittelbarste Beitrag zu Eroberungskriegen war die Domestikation des Pferdes, das in seiner militärischen Funktion zum Jeep und Panzer der antiken Kriegführung in Eurasien aufstieg. Wie wir in Kapitel 2 sahen, waren Cortés und Pizarro mit Hilfe des Pferdes imstande, die Reiche der Inkas und Azteken mit nur jeweils einer kleinen Schar von Abenteurern zu erobern. Einige Jahrtausende zuvor (um 4000 v. Chr.), als Pferde noch ohne Sattel geritten wurden, waren sie womöglich der entscheidende militärische Faktor, der für die Ausbreitung von Sprechern indogermanischer Sprachen aus dem Gebiet der heutigen Ukraine nach Westen sorgte. Diese Sprachen verdrängten am Ende sämtliche älteren westeuropäischen Sprachen mit Ausnahme des Baskischen. Als Pferde später ins Joch gespannt und zum Ziehen von Wagen und anderen Gefährten eingesetzt wurden, revolutionierten pferdebespannte Kampfwagen (Erfindung um 1800 v. Chr.) die Kriegführung im Nahen Osten, im Mittelmeerraum und in China. Im Jahr 1675 v. Chr. ermöglichten es Pferde sogar einem fremden Volk, den Hyksos, das noch pferdelose Ägypten zu erobern und vorübergehend den Pharaonenthron zu besteigen.

Noch später, als Sattel und Steigbügel erfunden waren, konnten die Hunnen und andere Völker, die Woge um Woge aus den Steppen Asiens nach Westen vordrangen, mit ihren Pferden das Römische Reich und seine Nachfolger in Schrecken versetzen; Höhepunkt dieser Entwicklung war die Eroberung eines großen Teils Asiens und Rußlands durch die Mongolen im 13. und 14. Jahrhundert. Erst mit Einführung von Lastkraftwagen und Panzern im Ersten Weltkrieg wurde das Pferd als Angriffsvehikel und schnelles Transportmittel allmählich abgelöst. Dromedare und zweihöckerige Kamele spielten in ihren Verbreitungsgebieten eine ähnliche militärische Rolle. Bei allen diesen Beispielen besaßen Völker mit domestizierten Pferden (oder Kamelen) beziehungsweise verbesserten Techniken ihrer Nutzung gewaltige militärische Vorteile gegenüber Völkern, denen es an diesen mangelte.

Von ebenso großer Bedeutung für den Ausgang von Eroberungskriegen waren die Krankheitserreger, die sich in Kulturen mit domestizierten Tieren entwickelten. Infektionskrankheiten wie Pocken, Masern und Grippe entstanden als Krankheitserreger des Menschen durch Mutation sehr ähnlicher Erreger tierischer Krankheiten (Kapitel 10). Jene, die Tiere domestizierten, gehörten zu den ersten Opfern der neu entstandenen Erreger, entwickelten dann aber auch beachtliche Resistenzen gegen die neuen Krankheiten. Kamen solche teilresistenten Menschen in Kontakt mit Völkern, die mit den betreffenden Erregern noch keine Bekanntschaft gemacht hatten, brachen Epidemien aus, die bis zu 99 Prozent der noch nicht resistenten Bevölkerung dahinrafften. Krankheitserreger, die letztlich von domestizierten Tieren stammten, spielten eine entscheidende Rolle beim Sieg der Europäer über Indianer, Australier, Südafrikaner und Pazifikinsulaner.

Kurzum, die Domestikation von Pflanzen und Tieren führte zur Erzeugung von erheblich mehr Nahrung und somit zu viel höheren Bevölkerungsdichten. Nahrungsmittelüberschüsse und (in einigen Gebieten) die Möglichkeit zum Transport dieser Überschüsse mit Hilfe von Tieren schufen die Voraussetzung für die Entstehung seßhafter, politisch zentralisierter, sozial und ökonomisch differenzierter und technisch innovativer Gesellschaften. Die Verfügbarkeit domestizierter Pflanzen und Tiere liefert also die eigentliche Erklärung dafür, daß Schrift, Waffen aus Stahl und politische Reiche am frühesten in Eurasien aufkamen, auf anderen Kontinenten dagegen erst später oder gar nicht. Die militärische Nutzung von Pferden und Kamelen und die tödliche Wirkung von Krankheitserregern, die letztendlich tierischen Ursprungs waren, vervollständigen die Liste der wichtigsten Bindeglieder zwischen Landwirtschaft und Eroberung, denen wir im weiteren nachgehen wollen.