KAPITEL 1

Vor dem Startschuß

Was geschah auf den

Kontinenten

bis 11000 v. Chr.?

Ein geeigneter Ausgangspunkt für den Vergleich historischer Entwicklungen auf den verschiedenen Kontinenten liegt um 11 000 v. Chr.[2] In diese Zeit fallen die Entstehung der ersten Dörfer in einigen Teilen der Welt, die unbestrittene Erstbesiedlung Nordund Südamerikas, das Ende der letzten Eiszeit sowie der Beginn der erdgeschichtlichen Neuzeit. Zumindest in einer Region begann die Domestikation von Pflanzen und Tieren binnen weniger Jahrtausende nach jenem Zeitpunkt. Hatten wohl schon damals die Bewohner einiger Kontinente einen klaren Vorsprung vor denen anderer?

Falls dies so war, würde ein solcher in den letzten 13 000 Jahren noch erweiterter Vorsprung Yalis Frage vielleicht beantworten. In diesem Kapitel möchte ich Sie deshalb auf eine Blitzreise durch die menschliche Geschichte auf allen Kontinenten entführen. Betrachtet werden soll der Zeitraum seit unserem Ursprung als Spezies bis vor rund 13 000 Jahren. Diese Jahrmillionen sollen nun auf weniger als 20 Seiten abgehandelt werden, was natürlich bedeutet, daß ich über Details hinweggehen und nur solche Entwicklungen thematisieren werde, die mir für den Gegenstand dieses Buches am bedeutsamsten erscheinen.

Unsere engsten lebenden Verwandten im Tierreich sind drei Arten von Menschenaffen: der Gorilla, der gewöhnliche Schimpanse und der Zwergschimpanse, auch Bonobo genannt. Die Tatsache, daß diese nur in Afrika vorkommen, läßt nebst einer Fülle fossiler Indizien darauf schließen, daß sich die Anfänge der menschlichen Evolution in Afrika abspielten. Dort begann die Geschichte des Menschen vor rund sieben Millionen Jahren (Schätzungen schwanken zwischen fünf und neun Millionen Jahren) als etwas Eigenständiges, von der Geschichte der Tiere Getrenntes. In jener Zeit spaltete sich eine Population afrikanischer Menschenaffen in mehrere Gruppen auf, von denen sich die eine im Laufe der Evolution zum heutigen Gorilla entwickelte, die zweite zu den beiden heutigen Schimpansenarten und die dritte zum Menschen. Offenbar erfolgte die Abspaltung der Ahnenlinie des Gorillas einige Zeit vor der Trennung der Menschen- von denen der Schimpansen-Ahnen.

Aus Fossilienfunden ergibt sich, daß die zum Menschen führende Abstammungslinie vor etwa vier Millionen Jahren weitgehend den aufrechten Gang erreicht hatte und vor rund zweieinhalb Millionen Jahren begann, an Körpergröße und relativem Hirnvolumen zuzunehmen. Diese Urmenschen werden als Australopithecus africanus, Homo habilis und Homo erectus klassifiziert, wobei die Evolution anscheinend in dieser Reihenfolge verlief. Während der Homo erectus, das vor rund 1 700 000 Jahren erreichte Stadium, dem heutigen Menschen in der Körpergröße ähnelte, war sein Gehirn noch nicht einmal halb so groß wie das unsere. Steinwerkzeuge erlangten vor rund zweieinhalb Millionen Jahren größere Verbreitung, waren aber noch äußerst primitiv und nur sehr grob aus Steinbrocken gehauen. Aus zoologischer Sicht war der Homo erectus eindeutig mehr als ein Affe, aber bis zum anatomisch modernen Menschen war es noch ein weiter Weg. – In den ersten fünf bis sechs Millionen Jahren, nachdem wir vor rund sieben Millionen Jahren auf den Plan traten, spielte sich unsere Geschichte ausschließlich auf dem afrikanischen Kontinent ab. Der erste unserer Urahnen, der auch außerhalb Afrikas Verbreitung fand, war der Homo erectus. Als Beleg hierfür dienen Fossilienfunde auf der Insel Java in Südostasien, die zu der gebräuchlichen Bezeichnung Java-Mensch führten (Abbildung 1.1). Der älteste Java-Mensch wird üblicherweise auf die Zeit vor rund 1 000 000 Jahren datiert. Nach neuen Erkenntnissen könnte das Alter der Fossilien jedoch sogar 1 800 000 Jahre betragen. (Genaugenommen ist die Bezeichnung Homo erectus den auf Java gefundenen Fossilien vorbehalten, während die afrikanischen Funde, die ebenfalls als Überreste des Homo erectus klassifiziert wurden, womöglich eine andere Bezeichnung rechtfertigen.) Die frühesten unumstrittenen Indizien für das Auftreten von Menschen in Europa sind unterdessen ca. eine halbe Million Jahre alt, wobei von manchen Wissenschaftlern auch eine frühere Präsenz behauptet wird. Man sollte natürlich meinen, daß die Besiedlung Asiens mit der Europas einherging, wo doch Eurasien eine zusammenhängende Landmasse ohne größere natürliche Hindernisse bildet.

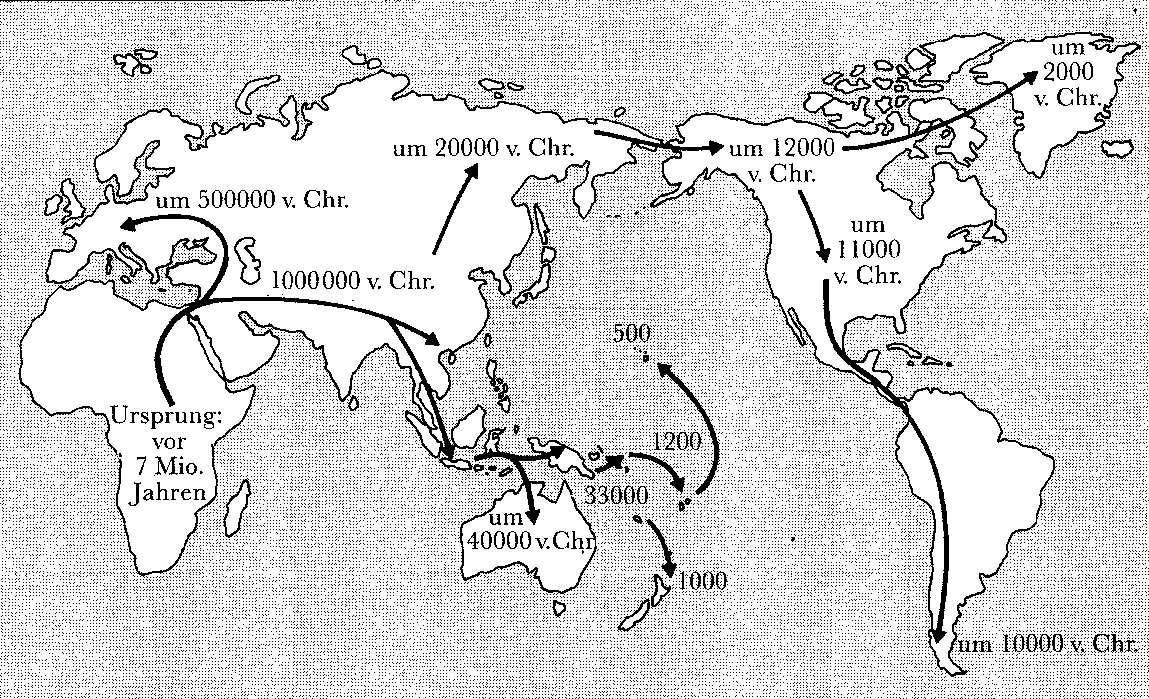

Abbildung 1.1 Die Eroberung der Erde durch den Menschen

Hier stoßen wir auf ein Problem, das in diesem Buch wiederholt auftauchen wird. Immer wenn ein Wissenschaftler behauptet, »den, die oder das älteste/n X« entdeckt zu haben – wobei es sich um das älteste menschliche Fossil in Europa, die ersten Hinweise auf domestizierten Mais in Mexiko oder das älteste Irgendwas irgendwo auf der Welt han deln mag –, findet sich jemand, der alles daransetzt, etwas noch Älteres zu präsentieren. In Wirklichkeit muß es natürlich tatsächlich einen »ältesten X« geben, der alle Behauptungen eines noch früheren X Lügen straft. Wie wir sehen werden, bringt jedoch jedes Jahr für praktisch jeden X neue Entdeckungen und Behauptungen eines angeblich noch älteren X, verbunden mit der Widerlegung einiger oder sämtlicher »ältester-X«-Behauptungen des Vorjahres. Oft dauert die Suche Jahrzehnte, bevor sich in der archäologischen Fachwelt Konsens einstellt.

Die fossilen Überreste von Menschen, die vor rund einer halben Million Jahren lebten, weisen gegenüber älteren Homoerectus-Skletten einen größeren, runder geformten und weniger kantigen Schädel auf. Afrikanische und europäische Schädel von vor einer halben Million-Jahren besaßen genügend Ähnlichkeit mit den Schädeln des heutigen Menschen, um sie bereits als Angehörige unserer Spezies, des Homo sapiens, und nicht mehr als Homo erectus einzustufen. Diese Unterscheidung entbehrt allerdings nicht der Willkür, da ja der Homo sapiens aus dem Homo erectus hervorging. Diese frühen Homo sapiens unterschieden sich von den heutigen Vertretern der Spezies Mensch jedoch immer noch in einzelnen anatomischen Merkmalen, besaßen ein deutlich kleineres Gehirn und waren auch in ihren Artefakten und ihrem Verhalten von den heutigen Menschen kraß verschieden. Neuzeitliche Steinzeitvölker, zu denen beispielsweise noch Yalis Urgroßeltern zählten, hätten für die Steinwerkzeuge aus der Zeit vor einer halben Million Jahren ob ihrer primitiven Machart nur Verachtung empfunden. Die einzige andere bedeutende Erweiterung des kulturellen Repertoires unserer Urahnen, die für jene Zeit zuverlässig belegt ist, war der Gebrauch des Feuers.

Es wurden vom frühen Homo sapiens weder Kunstgegenstände, Werkzeuge aus Knochen noch irgendwelche anderen Dinge gefunden – alles, was wir von ihnen haben, sind Skelettreste und jene primitiven Steinwerkzeuge. Es gab noch keine Menschen in Australien, wohl aus dem naheliegenden Grund, daß man Boote gebraucht hätte, um von Südostasien dorthin zu gelangen. Auch Nord- und Südamerika waren noch unbesiedelt, denn es hätte ja zuvor der nächstgelegene Teil des eurasischen Kontinents, nämlich Sibirien, in Besitz genommen werden müssen, und vielleicht wären auch Boote erforderlich gewesen. (Die heutige flache Beringstraße zwischen Sibirien und Alaska war aufgrund des Sinkens und Wiederansteigens des Meeresspiegels während der Eiszeiten manchmal eine Meerenge, dann wieder eine breite, trockene Landbrücke zwischen den Kontinenten.) Die Kunst des Bootsbaus und das Überleben im kalten Sibirien lagen jedoch noch weit außerhalb der Fähigkeiten des frühen Homo sapiens.

Ab der Zeit vor einer halben Million Jahren begannen die menschlichen Populationen Afrikas und des westlichen Eurasiens sich in ihrer Skelettanatomie voneinander und von ostasiatischen Populationen zu unterscheiden. Die menschlichen Geschöpfe, die im Zeitraum vor 130 000 bis 40 000 Jahren in Europa und Westasien lebten, sind durch besonders zahlreiche Skelettfunde vertreten und werden als Neandertaler bezeichnet – manche Wissenschaftler sprechen von einer eigenen Spezies, dem Homo neanderthalensis. Im Widerspruch zu der landläufigen Vorstellung, daß die Neandertaler wie Affen aussehende Rohlinge waren, die in Höhlen hausten, besaßen sie etwas größere Gehirne als wir. Sie waren außerdem die ersten Menschen, bei denen vieles dafür spricht, daß sie ihre Toten begruben und ihre Kranken pflegten. Verglichen mit den geschliffenen Steinäxten neuzeitlicher Neuguineer waren ihre Steinwerkzeuge jedoch noch immer primitiv und wurden in der Regel auch noch nicht in verschiedenen Standardformen mit klar erkennbaren Funktionen angefertigt.

Die wenigen in Afrika gefundenen Skelettreste aus dem gleichen Zeitraum haben mehr Ähnlichkeit mit unseren heutigen Skeletten als mit denen der Neandertaler. In Ostasien sind noch weniger Skelette aus jener Zeit erhalten, doch wie es aussieht, unterschieden sich die Ostasiaten sowohl von den Afrikanern als auch von den Neandertalern. Aufschluß über die damalige Lebensweise geben uns am ehesten Steinartefakte und die Knochen von Beutetieren aus Fundstätten im südlichen Afrika. Trotz modernerer Anatomie im Vergleich zu ihren Neandertaler-Zeitgenossen verwendeten jene Afrikaner vor 100 000 Jahren im wesentlichen die gleichen primitiven Steinwerkzeuge wie sie und kannten ebenfalls noch keine Standardformen. Auch Kunstobjekte sind uns von ihnen nicht überliefert. Nach den Knochen der Tiere zu urteilen, die sie erlegten, war ihr Jagdgeschick nicht sehr beeindruckend – bei ihrer Beute handelte es sich hauptsächlich um leicht zu tötende, ausgesprochen harmlose Arten. Büffel, Wildschweine und andere gefährlichere Tiere standen noch nicht auf ihrem Speiseplan. Nicht einmal die Kunst des Fischfangs beherrschten sie: In Fundstätten direkt an der Küste kamen weder Fischknochen noch Angelhaken zum Vorschein. Von modernen Menschen konnte man bei diesen Geschöpfen noch genausowenig sprechen wie bei den Neandertalern, die zur gleichen Zeit lebten.

Vor rund 50 000 Jahren fiel endlich der Startschuß für die Menschheitsgeschichte, und der »große Sprung nach vorn«, wie ich diese Phase nenne, begann. Die frühesten eindeutigen Belege für jene Entwicklung stammen aus Fundstätten in Ostafrika, in denen standardisierte Steinwerkzeuge und der erste erhaltene Schmuck (Perlenketten aus Schalen von Straußeneiern) zutage kamen. Ähnliche Entwicklungen folgten kurz darauf im Nahen Osten und in Südosteuropa, dann (vor rund 40 000 Jahren) auch in Südwesteuropa, wo eine Fülle von Artefakten auftauchten, die mit Funden anatomisch völlig moderner Skelette von Menschen, die als Cromagnonrasse bezeichnet werden, im Zusammenhang standen. Von da an wird der an archäologischen Stätten gefundene Abfall rasch immer interessanter und läßt keinen Zweifel mehr daran, daß wir es mit nicht nur biologisch, sondern auch vom Verhalten her modernen Menschen zu tun haben.

Von Cromagnon-Menschen hinterlassene Abfallhaufen enthalten nicht nur Werkzeuge aus Stein, sondern auch aus Knochen, deren Eignung als Werkstoff (z. B. zur Herstellung von Angelhaken) früheren Menschen offenbar entgangen war. Werkzeuge wurden in vielfältigen, eindeutigen Formen angefertigt, die so modern waren, daß ihre Funktionen als Nadeln, Ahlen, Gravierwerkzeuge usw. für uns noch heute klar erkennbar sind. Neben einteiligen Werkzeugen, wie zum Beispiel Schabern, wurden nun erstmals auch mehrteilige Werkzeuge gefunden. Zu den mehrteiligen Waffen, die an Cro-Magnon-Fundstätten zum Vorschein kamen, zählten unter anderem Harpunen, Speer schleudern und schließlich auch Pfeil und Bogen, die Vorläufer von Flinten und anderen mehrteiligen Waffen der Neuzeit. Die so gewonnene Fähigkeit, aus sicherer Entfernung zu töten, ermöglichte das Jagen so gefährlicher Tiere wie Nashörner und Elefanten, während die Erfindung des Seils, aus dem Netze, Angelschnüre und Schlingen hergestellt werden konnten, zur Erweiterung unseres Speiseplans um Fisch und Vögel führte. Überreste von Häusern und genähter Kleidung belegen die stark gewachsene Fähigkeit zum Überleben in kaltem Klima, während Schmuck und sorgfältig begrabene Skelette von revolutionären Veränderungen in ästhetischer und spiritueller Hinsicht zeugen.

Die bekannteste Hinterlassenschaft der Cromagnons sind die Zeugnisse ihres künstlerischen Schaffens in Form grandioser Höhlenmalereien, Statuen und Musikinstrumente, die heute noch als Kunst betrachtet werden. Jeder, der die überwältigende Kraft der lebensgroßen Pferde- und Stiergemälde in der Höhle von Lascaux in Südwestfrankreich auf sich wirken läßt, begreift sofort, daß die Urheber geistig ebenso modern gewesen sein müssen wie anatomisch.

Im Zeitraum vor 100 000 bis 50 000 Jahren vollzog sich offenbar ein folgenschwerer Wandel in den Fähigkeiten unserer Vorfahren. Der »große Sprung nach vorn« wirft zwei wichtige, bis heute ungeklärte Fragen auf: die nach der Ursache und die nach dem Ort des Geschehens. Zur Ursache habe ich in meinem Buch Der Dritte Schimpanse auf eine Vervollkommnung des Stimmapparats und somit die Entstehung der anatomischen Grundlage der Sprache, von der die menschliche Kreativität in so hohem Maße abhängt, als Möglichkeit hingewiesen. Andere Autoren gehen davon aus, daß in jener Zeit eine Veränderung in der Organisation des Gehirns eintrat, die bei unverändertem Hirnvolumen die Entstehung der Sprache ermöglichte.

Mit Blick auf die Geographie des »großen Sprungs« stellt sich die Frage, ob er weitgehend in einem einzigen geographischen Raum stattfand und die dort lebenden Menschen in die Lage versetzte, sich in andere Teile der Welt auszubreiten und die dortigen menschlichen Populationen zu verdrängen, oder ob er sich in verschiedenen Regionen parallel abspielte. Im zweiten Fall würde es sich bei jeder der heutigen Populationen in den betreffenden Gebieten um Nachfahren der vor dem »großen Sprung« dort lebenden Populationen handeln. Die relativ modern wirkenden Schädel aus Afrika aus der Zeit vor ungefähr 100 000 Jahren wurden als Indiz für die erste Möglichkeit herangezogen – der Entwicklungssprung hätte demnach in Afrika stattgefunden. Auch die Ergebnisse molekularbiologischer Untersuchungen (anhand der sogenannten Mitochondrien-DNS) wurden zunächst dahingehend bewertet, daß der Ursprung des modernen Menschen in Afrika liegt, aber inzwischen sind Zweifel an der Gültigkeit dieser Interpretation aufgekommen. Auf der anderen Seite wurden von Vertretern der physischen Anthropologie an Schädeln von Menschen, die vor mehreren hunderttausend Jahren in China und Indonesien lebten, Merkmale entdeckt, die noch heute bei Chinesen beziehungsweise australischen Aborigines anzutreffen sind. Sollten sie recht haben, spräche das für eine parallele Evolution und die gleichzeitige Entstehung des modernen Menschen in verschiedenen Regionen statt in einem einzigen Garten Eden. Die Frage bleibt vorerst ungeklärt.

Die Indizien für eine regional beschränkte Geburt des modernen Menschen und sein anschließendes Vordringen in bis dahin von anderen Populationen besiedelte Regionen sind in Europa am stärksten. Vor rund 40 000 Jahren betraten die Cromagnons die europäische Bühne, mit moderner Skelettanatomie, überlegenen Waffen und anderen neuartigen kulturellen Merkmalen. Binnen weniger Jahrtausende waren die Neandertaler, die Hunderttausende von Jahren die alleinigen Bewohner Europas gewesen waren, wie vom Erdboden verschluckt. Diese Reihenfolge spricht sehr dafür, daß die modernen Cromagnons ihre weit überlegene Technik und ihre Sprachfähigkeit beziehungsweise ihre für Sprache ausgelegten Gehirne in irgendeiner Weise nutzten, um die Neandertaler mit Krankheiten anzustecken, sie zu töten oder zu vertreiben. Nennenswerte Hinweise darauf, daß auch eine Vermischung stattfand, wurden nicht gefunden.

Der »große Sprung nach vorn« fällt zeitlich mit der ersten nachgewiesenen Ausweitung der Grenzen des menschlichen Lebensraums in großem Stil seit der Besiedlung Eurasiens durch unsere Urahnen zusammen. Ich spreche von der Besiedlung Australiens und Neuguineas, zu jener Zeit noch ein zusammenhängender Kontinent. Eine Vielzahl von Fundstätten, die mit der Radiokarbon-Methode datiert wurden, bezeugen die Anwesenheit des Menschen in Australien/Neuguinea im Zeitraum zwischen 40 000 und 30 000 Jahren vor unserer Zeitrechnung (natürlich gibt es auch hier die üblichen, aber umstrittenen Behauptungen einer noch früheren Präsenz). Binnen kurzer Zeit nach jener ersten Besiedlung hatten die Neuankömmlinge den gesamten Kontinent in Besitz genommen und sich an seine vielfältigen Lebensräume angepaßt, von den tropischen Regenwäldern und Hochgebirgen Neuguineas über das trockene Landesinnere bis hin zum regenreichen Südostzipfel Australiens.

Während der Eiszeiten war ein so großer Teil der ozeanischen Wassermassen in Gletschern gebunden, daß der Meeresspiegel an die 150 Meter unter seinen gegenwärtigen Stand sank. Als Folge davon wurden die heutigen Flachmeere zwischen dem asiatischen Festland und den indonesischen Inseln Sumatra, Borneo, Java und Bali trockengelegt. (Das gleiche geschah auch in anderen Teilen der Welt mit flachen Meerengen wie der Beringstraße und dem englischen Kanal.) Das Festland Südostasiens reichte damals über 1000 Kilometer weiter nach Osten als heute. Das änderte aber nichts daran, daß die indonesischen Inseln zwischen Bali und Australien weiter von Tiefseerinnen umgeben waren. Um vom asiatischen Festland nach Australien/Neuguinea zu gelangen, mußten mindestens acht Tiefseerinnen überquert werden, von denen die breiteste wohl über 80 Kilometer maß. Während die meisten dieser Rinnen zwischen Inseln lagen, die sich in Sichtweite voneinander befanden, war Australien selbst von den nächstgelegenen indonesischen Inseln Timor und Tanimbar aus niemals sichtbar. Deshalb ist die Besiedlung von Australien/Neuguinea insofern besonders bedeutsam, als dafür Wasserfahrzeuge erforderlich waren und somit der älteste Beweis für den Gebrauch solcher Fahrzeuge durch den Menschen erbracht war. Erst rund 30 000 Jahre später (vor 13 000 Jahren) tauchten Boote in einem anderen Teil der Welt auf, und zwar im Mittelmeerraum.

Anfangs hielten es Archäologen für möglich, daß die Besiedlung von Australien/Neuguinea zufällig durch eine Handvoll Menschen erfolgte, die beim Fischen auf einem Floß nahe einer der indonesischen Inseln aufs Meer getrieben wurden. Im Extremfall hätte es sich bei den ersten Siedlern um eine einzige schwangere Frau mit einem männlichen Fötus im Leib handeln können. Die Verfechter dieser Zufallstheorie mußten sich jedoch von neueren Entdeckungen überraschen lassen, die ergaben, daß kurz nach der Besiedlung Neuguineas noch andere, weiter östlich gelegene Inseln vor ca. 36 000 Jahren von Menschen in Besitz genommen wurden: Neubritannien und Neuirland im Bismarckarchipel und die Insel Buka im Salomonarchipel. Buka liegt außer Sichtweite seiner Nachbarinsel im Westen und konnte nur durch Überquerung von rund 150 Kilometer offenem Meer erreicht werden. Daraus folgt, daß die ersten Australier und Neuguineer wahrscheinlich in der Lage waren, gezielte Reisen über das Wasser zu unternehmen, um in Sichtweite gelegene Inseln zu erreichen. Außerdem dürften sie häufig genug mit Flößen oder einfachen Booten hinaus aufs Meer gefahren sein, um wiederholt auch außer Sichtweite liegende Inseln durch Zufall zu entdecken und zu besiedeln.

Womöglich war die Besiedlung von Australien/Neuguinea, neben den ersten Ausflügen über das Meer und der ersten Ausweitung unseres Lebensraums seit der Besiedlung Eurasiens, mit einer weiteren Premiere verbunden: der ersten Massenausrottung von Großtierarten durch den Menschen. Heute gilt Afrika als Kontinent der Großtiere schlechthin. In Eurasien gab es jedoch bis in die Neuzeit ebenfalls eine Vielzahl von Großtierarten, wenn auch nicht in solcher Fülle wie in der afrikanischen Serengeti. So wurden in Asien Nashörner, Elefanten und Tiger angetroffen, in Europa Elche, Bären und (bis in die Antike) Löwen. Australien und Neuguinea können heutzutage keine vergleichbar großen Säugetierarten vorweisen – die größte sind wohl rund 100 Pfund schwere Känguruhs. In früheren Zeiten hatte der Kontinent Australien/Neuguinea jedoch sein eigenes Ensemble von Großtieren, darunter Riesenkänguruhs, nashornähnliche Beuteltiere mit der Bezeichnung Diprotodonten, die so groß wie eine Kuh werden konnten, und sogar ein Beutel-»Leopard«. Außerdem lebten dort einst 400 Pfund schwere flugunfähige Vögel, die Straußen ähnelten, sowie Reptilien von imposanter Größe, beispielsweise eine Eidechse, die um eine Tonne wog, eine Riesenpython und Landkrokodile.

All diese australisch/neuguineischen Großtiere (die sogenannte Megafauna) verschwanden nach der Ankunft des Menschen. Während über den genauen Zeitpunkt ihres Aussterbens noch gestritten wird, sind inzwischen mehrere archäologische Fundstätten in Australien, die mehrere Jahrzehntausende abdecken, sorgfältig freigelegt worden. Unter den Bergen von Tierknochen, die dabei zum Vorschein kamen, fand sich für den Zeitraum der letzten 35 000 Jahre keine Spur der ausgestorbenen Großtiere. Demnach dürfte die Megafauna bald nach dem Eintreffen des Menschen in Australien ausgestorben sein.

Das nahezu gleichzeitige Verschwinden so zahlreicher Großtierarten wirft natürlich die Frage nach der Ursache auf. Eine naheliegende Antwort wäre, daß sie von den ersten Menschen, die den Kontinent betraten, getötet oder auf indirekte Weise ausgerottet wurden. Man vergegenwärtige sich, daß die Evolution der Tierwelt von Australien/Neuguinea über Jahrmillionen in Abwesenheit menschlicher Jäger stattgefunden hatte. Wir wissen, daß die Vögel der Galapagosinseln ebenso wie die Vögel und Säugetiere der Antarktis, die erst in jüngerer Vergangenheit Bekanntschaft mit dem Menschen machten, noch heute unbeirrbar zahm sind. Hätten Naturschützer nicht durch rasches Handeln für ihren Schutz gesorgt, wären sie längst ausgestorben. Auf anderen erst in historischer Zeit entdeckten Inseln, wo solche Schutzmaßnahmen nicht ergriffen wurden, kam es denn auch wiederholt zu Ausrottungen. Unter den Opfern war zum Beispiel die Dronte auf Mauritius, die zu so etwas wie einem Symbol des Artensterbens geworden ist. Man weiß inzwischen auch, daß auf jeder näher untersuchten, in prähistorischer Zeit besiedelten Meeresinsel die Besitzergreifung durch den Menschen mit einem plötzlichen Artensterben einherging, und zwar ohne Ausnahme. Zu den Opfern zählten die Moas von Neuseeland, die Riesenlemuren von Madagaskar und die großen flugunfähigen Gänse von Hawaii, um nur einige Beispiele zu nennen. Ganz genauso, wie Menschen in jüngerer Vergangenheit seelenruhig auf zahme Dodos und Inselrobben zugehen und sie abschlachten konnten, taten es unsere prähistorischen Ahnen vermutlich mit Moas und Riesenlemuren.

Eine Hypothese zur Erklärung des Aussterbens der australischen und neuguineischen Großtiere lautet mithin, daß diese vor rund 40 000 Jahren von dem gleichen Schicksal ereilt wurden. Die meisten Großtierarten Afrikas und Eurasiens konnten im Gegensatz dazu bis in die Neuzeit überleben, da sich ihre Evolution über Hunderttausende oder gar Millionen von Jahren parallel zur Evolution des Menschen vollzog. Dadurch hatten sie genügend Zeit, den Menschen fürchten zu lernen, während sich die anfangs sehr bescheidenen Jagdkünste unserer Vorfahren ganz allmählich verbesserten. Die Dodos, Moas und vielleicht auch die Großtierarten von Australien/Neuguinea hatten das Pech, aus heiterem Himmel und ohne behutsame Vorbereitung durch die Evolution mit menschlichen Eindringlingen konfrontiert zu werden, die bereits über ausgereifte Jagdfertigkeiten verfügten.

Die sogenannte »Overkill«-Hypothese ist für Australien/Neuguinea jedoch nicht unumstritten. Kritiker wenden ein, daß bisher noch keinerlei Knochen ausgestorbener australischer/neuguineischer Großtiere gefunden wurden, an denen sich nachweisen ließe, daß menschliche Jäger am Werk waren. Befürworter der »Overkill«-Hypothese halten dem entgegen, daß Funde solcher Spuren auch nicht zu erwarten seien, sofern die Ausrottung sehr schnell und vor sehr langer Zeit stattfand, beispielsweise innerhalb weniger Jahrtausende vor etwa 40 000 Jahren. Die Kritiker parieren wiederum mit einer Gegentheorie: Vielleicht erlagen die Großtiere vielmehr einem Klimawechsel, beispielsweise einer schweren Dürre auf dem ohnehin sehr trockenen australischen Kontinent. Die Debatte dauert an.

Mir persönlich ist es rätselhaft, warum die australischen Großtiere über Zehnmillionen von Jahren zahllose Dürreperioden hätten überstehen sollen, um dann alle nahezu im gleichen Moment (jedenfalls auf einer Zeitskala, die in Jahrmillionen mißt) just dann tot umzufallen, als die ersten Menschen eintrafen. Zudem starben die Großtiere nicht nur im trockenen Landesinneren Australiens aus, sondern auch im feuchtheißen Neuguinea und im feuchtkühlen Südosten Australiens. Jeder Lebensraum ohne Ausnahme, von den Wüsten über die kalten bis hin zu den tropischen Regenwäldern, war davon betroffen. Deshalb halte ich es für am ehesten denkbar, daß die Großtierwelt von Australien/Neuguinea tatsächlich von Menschen ausgelöscht wurde, und zwar direkt (Erlegung als Jagdbeute) ebenso wie indirekt (als Folge von Bränden und Eingriffen des Menschen in die Umwelt).

Unabhängig davon, ob sich am Ende die »Overkill«-oder die Klimahypothese als richtig erweist, werden wir sehen, daß das Verschwinden der gesamten Großtierwelt in Australien/Neuguinea schwerwiegende Folgen für den weiteren Geschichtsverlauf hatte. Durch die Ausrottungen jener Zeit verschwanden sämtliche großen Wildtiere, die später vielleicht hätten domestiziert werden können. Zurück blieben die Bewohner Australiens und Neuguineas ohne ein einziges heimisches Haustier.

Die Besiedlung von Australien/Neuguinea erfolgte also erst um die Zeit des »großen Sprungs nach vorn«. Eine weitere Ausdehnung des menschlichen Lebensraums, die kurz darauf begann, war auf die kältesten Regionen Eurasiens gerichtet. Obwohl die Neandertaler während der Eiszeit lebten und an die Kälte angepaßt waren, drangen sie nicht weiter nach Norden vor als bis nach Norddeutschland und Kiew in der Ukraine. Das überrascht insofern nicht, als es ihnen offenbar an Nadeln, genähter Kleidung, warmen Behausungen und anderen Voraussetzungen für das Überleben in wirklicher Kälte mangelte. Anatomisch moderne Völker, die über diese technische Ausstattung verfügten, wanderten vor etwa 20 000 Jahren nach Sibirien ein (und wieder gibt es die üblichen, umstrittenen Behauptungen einer viel früheren Besiedlung). Auf das Konto der damaligen Expansion könnte das Aussterben des Wollmammuts und des Wollnashorns in Eurasien gehen.

Mit der Besiedlung von Australien/Neuguinea hatte der Mensch drei der fünf bewohnbaren Kontinente in Besitz genommen. (Europa und Asien werden in diesem Buch als ein Kontinent behandelt. Die Antarktis zähle ich nicht mit, weil Menschen erst im 19. Jahrhundert dorthin vordrangen und diese Region bis heute noch nie eine menschliche Population ernährt hat.) Damit blieben nur noch zwei Kontinente übrig, Nord- und Südamerika. Daß ihre Besiedlung zuletzt stattfand, ist nicht verwunderlich, mußte man doch entweder Boote besitzen (deren Existenz selbst für Indonesien bis vor 40 000 Jahren nicht belegt ist und die in Europa erst viel später in Erscheinung traten), um von der Alten Welt auf dem Seeweg dorthin zu gelangen, oder zuvor Sibirien besiedeln (was erst vor rund 20 000 Jahren geschah), um von dort aus die Bering-Landbrücke zu überqueren.

Wann genau im Zeitraum vor 14 000 bis 35 000 Jahren Nord- und Südamerika erstmals von Menschen besiedelt wurden, ist ungewiß. Die ältesten unumstrittenen Funde stammen aus Alaska und werden auf etwa 12 000 v. Chr. datiert. Für den Zeitraum danach gibt es eine Fülle von Fundstätten in den USA südlich der kanadischen Grenze und in Mexiko aus den Jahrhunderten unmittelbar vor 11 000 v. Chr. Die letzteren Fundstellen werden nach der Stadt Clovis in New Mexico, in deren Nähe die charakteristischen großen Speerspitzen aus Stein zum erstenmal identifiziert wurden, als Clovis-Stätten bezeichnet. Inzwischen kennt man Hunderte solcher Stätten in allen 48 Bundesstaaten der USA zwischen Kanada und Mexiko sowie in Mexiko selbst. Bald darauf tauchten auch im Amazonasgebiet und in Patagonien eindeutige Beweise menschlicher Präsenz auf. Diese Fakten lassen die Interpretation zu, daß die Clovis-Fundstätten die erste Besiedlung Nord- und Südamerikas durch den Menschen dokumentieren, der sich rasch vermehrte, ausbreitete und beide Kontinente in Besitz nahm.

Es mag zunächst verwunderlich klingen, daß die Clovis-Nachfahren innerhalb von weniger als tausend Jahren bis nach Patagonien an der Südspitze Südamerikas vordringen konnten, das immerhin rund 13 000 Kilometer von der amerikanischkanadischen Grenze entfernt liegt. Auf das Jahr bezogen, ergibt sich jedoch eine durchschnittliche Ausbrei tungsgeschwindigkeit von nur 13 Kilometern, eine für Jäger und Sammler unbeeindruckende Distanz, die sie nicht selten an einem einzigen Tag zurücklegen.

Erstaunt könnte man auf den ersten Blick auch darüber sein, daß sich Nord- und Südamerika offenbar in so kurzer Zeit mit Menschen füllte, daß diese einen Anreiz verspürten, weiter nach Süden in Richtung Patagonien vorzudringen. Aber auch diese Frage klärt sich rasch, betrachtet man die Zahlen etwas genauer. Angenommen, ganz Nord- und Südamerika waren am Ende von einer Jäger- und Sammlerpopulation mit einer durchschnittlichen Bevölkerungsdichte von etwa 2,5 Personen pro Quadratkilometer (ein hoher Wert, gemessen an den Verhältnissen bei neuzeitlichen Jägern und Sammlern) besiedelt, so bot der Doppelkontinent rund zehn Millionen Menschen Platz. Selbst wenn es sich bei den Erstbesiedlern um nicht mehr als 100 Personen gehandelt hätte und ihre Zahl um nur 1,1 Prozent im Jahr gewachsen wäre, hätten ihre Nachfahren die Zehn-Millionen-Marke innerhalb von tausend Jahren leicht erreicht. Dabei ist ein Bevölkerungswachstum von 1,1 Prozent im Jahr alles andere als viel: Bei der Besiedlung unberührter Gebiete wurden in der jüngeren Geschichte regelmäßig Wachstumsraten von bis zu 3,4 Prozent registriert, beispielsweise bei der Besiedlung der Pitcairninsel durch die Meuterer von der Bounty und ihre tahitianischen Frauen.

Zu der Fülle von Fundstätten aus den ersten Jahrhunderten nach Ankunft der Clovis-Jäger in Amerika gibt es eine Parallele in Form der ebenfalls großen Zahl von Ausgrabungsstätten, die an die Besiedlung Neuseelands durch die Vorfahren der Maori in späterer Zeit erinnern. Eine Vielzahl von Fundstellen ist auch für die Anfangsphase der sehr viel früheren Besiedlung Europas durch anatomisch moderne Menschen sowie die Besiedlung von Australien/Neuguinea dokumentiert. Das bedeutet, daß alles, was wir über das Clovis-Phänomen und seine Ausbreitung über ganz Nord- und Südamerika wissen,

mit Erkenntnissen über andere unumstrittene Erstbesiedlungen unberührter Regionen übereinstimmt.

Was mag es bedeuten, daß sich die Clovis-Fundstätten aus den Jahrhunderten unmittelbar vor 11 000 v. Chr. derart häufen und nicht etwa aus der Zeit um 16 000 oder gar 21 000 v. Chr.? Zwei Dinge spielen hierbei eine Rolle: Sibirien war immer eine kalte Region, und zudem bedeckte während eines großen Teils des Eiszeitalters eine geschlossene Eiskappe ganz Kanada von West nach Ost und bildete ein unüberwindliches Hindernis. Wir haben bereits gesehen, daß die zum Überleben in extremer Kälte erforderlichen Techniken erst nach der Invasion Europas durch anatomisch moderne Menschen vor etwa 40 000 Jahren aufkamen und daß Sibirien erst rund 20 000 Jahre später von Menschen besiedelt wurde. Irgendwann im Laufe der Jahrtausende gelangten jene frühen Sibirjaken nach Alaska. Das geschah entweder durch Überquerung der Beringstraße (die selbst heute nur 80 Kilometer breit ist) oder zu Fuß während einer Eiszeit, als die Beringstraße wegen des gesunkenen Meeresspiegels gerade trocken lag. Während der Jahrtausende, in denen sie wiederholte Male aus dem Wasser ragte, war die Bering-Landbrücke wohl bis zu 1500 Kilometer breit und von offener Tundra bedeckt, so daß sie von Menschen, die an kaltes Klima angepaßt waren, mühelos überquert werden konnte. Das letzte Mal versank die Landbrücke um 14 000 v. Chr. durch einen neuerlichen Anstieg des Meeresspiegels wieder in den Fluten. Ungeachtet dessen, ob jene frühen Sibirjaken nun per Pedes oder per Boot nach Alaska kamen, stammen die ältesten gesicherten Beweise für die Präsenz des Menschen in Alaska aus der Zeit um 12 000 v. Chr.

Bald danach öffnete sich ein eisfreier Nord-Süd-Korridor durch die kanadische Eiskappe und erlaubte den ersten Bewohnern Alaskas die Durchreise bis in die Präriegebiete nahe der heutigen kanadischen Stadt Edmonton. Damit war das letzte ernsthafte Hindernis zwischen Alaska und Patagonien beseitigt. Die Pioniere von Edmonton müssen ein Land vorgefunden haben, in dem es Wild im Überfluß gab und das ihnen reiche Nahrung bot. So vermehrten sie sich und breiteten sich allmählich nach Süden aus, um am Ende die gesamte Hemisphäre zu besiedeln.

Und noch etwas an dem Clovis-Phänomen entspricht unseren Erwartungen hinsichtlich der ersten Präsenz des Menschen südlich der kanadischen Eiskappe. Wie Australien/Neuguinea, so waren auch Nord- und Südamerika einst von Großtieren im Überfluß bevölkert. Vor 15 000 Jahren muß der amerikanische Westen ein ganz ähnliches Bild abgegeben haben wie die afrikanische Serengeti heute. Herden von Elefanten und Pferden durchstreiften, von Löwen und Geparden umpirscht, das Land. Dazu gesellten sich so exotische Arten wie Kamele und Riesenfaultiere. Wie in Australien/Neuguinea starben auch in Nord- und Südamerika die meisten großen Säugetierarten aus. Während die Woge des Aussterbens Australien wahrscheinlich vor über 30 000 Jahren erfaßte, donnerte sie über Nord- und Südamerika in dem Zeitraum vor etwa 12 000 bis 17 000 Jahren hinweg. Bei jenen amerikanischen Säugetierarten, deren Knochen am häufigsten gefunden wurden und eine besonders genaue Datierung zuließen, kann der Zeitpunkt des Aussterbens genauer bestimmt werden: Er muß um das Jahr 11 000 v. Chr. gelegen haben. Vielleicht am präzisesten gelang die Datierung beim Shasta-Faultier und der Harrington-Bergziege im Gebiet des Grand Canyon; beide Populationen verschwanden vor 11 100 Jahren plus/minus ein bis zwei Jahrhunderte. Nach vorliegenden Erkenntnissen fällt dieses Datum, ob zufällig oder nicht, genau mit dem Eintreffen der ersten Clovis-Jäger in dem Gebiet zusammen.

Die Entdeckung einer Vielzahl von Mammutskeletten mit Clovis-Speerspitzen zwischen den Rippen läßt vermuten, daß dieses zeitliche Zusammentreffen kein Werk des Zufalls war, sondern auf Ursache und Wirkung beruhte. Auf dem Weg nach Süden durch den Kontinent begegneten die Jäger Großtieren, die noch nie einen Menschen erblickt hatten und mithin leichte Beute waren – bis hin zur Ausrottung. Eine Gegentheorie besagt, daß die großen amerikanischen Säugetiere nicht von Menschenhand ins Jenseits befördert wurden, sondern einem Klimawechsel am Ende der letzten Eiszeit zum Opfer fielen, der sich (als ob die Arbeit des Paläontologen nicht schon schwer genug wäre) ebenfalls in der Zeit um 11 000 v. Chr. vollzog.

Ich persönlich habe mit der Klimatheorie des Aussterbens der amerikanischen Megafauna das gleiche Problem wie mit einer solchen Theorie für Australien/Neuguinea. Die Großtierarten des Doppelkontinents hatten bereits 22 Eiszeiten überlebt. Warum suchten sich die meisten von ihnen nun ausgerechnet die 23. aus, um sich in Anwesenheit all jener doch so harmlosen Menschen von dieser Welt zu verabschieden? Und warum starben sie in allen Lebensräumen gleichzeitig aus? Warum nicht bloß in denen, die am Ende der letzten Eiszeit schrumpften, sondern auch in jenen, die sich stark ausdehnten? Ich habe da schon eher die Clovis-Jäger im Verdacht, aber die Debatte geht weiter. Egal, welche Theorie sich am Ende als richtig erweist: Es verschwanden so die meisten Großtierarten, die später von den indianischen Bewohnern Amerikas hätten domestiziert werden können.

Ungeklärt ist auch die Frage, ob die Clovisjäger tatsächlich die ersten Amerikaner waren. Nach dem gewohnten Strickmuster werden in Nord- und Südamerika Jahr für Jahr neue Fundstätten präsentiert, die angeblich aus noch älterer Zeit stammen. Einige von ihnen erscheinen, wenn man zum erstenmal davon hört, überzeugend und hochinteressant, doch dann tauchen unweigerlich Interpretationsprobleme auf. Handelte es sich bei den angeblichen Steinwerkzeugen, die gefunden wurden, tatsächlich um von Menschenhand gefertigte oder nur um Zufallsprodukte der Natur? Sind die gemeldeten Datierungen mit Hilfe der Radiokarbon-Methode wirklich korrekt und nicht mit einem der vielfältigen Probleme behaftet, die bei dieser Methode auftreten können? Und falls die Datierungen zutreffen, existiert dann tatsächlich ein Zusammenhang mit menschlichen Artefakten oder lag vielleicht nur ein 15 000 Jahre alter Klumpen Holzkohle zufällig neben einem erst 9000 Jahre alten Steinwerkzeug?

Diese Probleme will ich anhand des folgenden vielzitierten Beispiels einer angeblichen Prä-Clovis-Fundstätte verdeutlichen. In einer brasilianischen Höhle, Pedro Furada genannt, entdeckten Archäologen Höhlenmalereien, die ohne Zweifel von Menschen stammten. Unter den Steinen am Fuße einer Felswand fanden sie außerdem einige Steine, die man nach ihrer Form für primitive Werkzeuge halten konnte. Weiter stieß man auf vermeintliche Feuerstellen, für die eine Datierung anhand der ebenfalls gefundenen Holzkohlereste ein Alter von rund 35 000 Jahren ergab. Die Berichte über Pedro Furada wurden in der Fachwelt so ernst genommen, daß sogar die renommierte internationale Wissenschaftszeitschrift Nature Artikel darüber brachte.

Aber: Kein einziger der Steine, die vor der Felswand gefunden wurden, weist eindeutige Spuren einer Bearbeitung durch Menschen auf, wie es bei den Clovis-Spitzen und Cromagnon-Werkzeugen der Fall ist. Wenn Hunderttausende von Steinen im Laufe von Jahrzehntausenden von einer hohen Felswand herabstürzen, zerspringen viele beim Aufschlag in Stücke, und einige ähneln dann unweigerlich primitiven Werkzeugen, die auch von Menschen stammen könnten. In Westeuropa sowie in anderen Teilen des Amazonasgebiets datierten Archäologen mit der Radiokarbon-Methode die für die Höhlengemälde verwendeten Pigmente, doch in Pedro Furada geschah dies nicht. In der Umgebung der Höhle kommt es oft zu Waldbränden, bei denen Holzkohle entsteht, die von Wind und Wasser immer wieder auch in Höhlen getragen wird.

Es fehlt der Beweis für einen Zusammenhang zwischen der 35 000 Jahre alten Holzkohle und den Höhlenmalereien von Pedro Furada. Zwar halten die ursprünglichen Entdecker an ihrer Überzeugung fest, aber eine Gruppe von Archäologen, die an der Ausgrabung nicht beteiligt, für Prä-Clovis-Entdeckungen jedoch aufgeschlossen war, verließ die Fundstätte nach einem kürzlichen Besuch eher enttäuscht.

Die nordamerikanische Ausgrabungsstätte mit den größten Anerkennungschancen als Ort älterer Funde ist Meadowcroft Rock Shelter in Pennsylvania. Laut Radiokarbon-Datierung beträgt das Alter der dort gefundenen, mit Menschen in Verbindung gebrachten Gegenstände etwa 16 000 Jahre. Es besteht kein Zweifel an der Echtheit der zahlreichen Artefakte, die in etlichen sorgfältig freigelegten archäologischen Schichten zum Vorschein kamen. Die ältesten Radiokarbon-Datierungen ergeben jedoch keinen Sinn, da es sich bei den Pflanzenund Tierarten, die ihnen zufolge in dem Gebiet gelebt hatten, um solche handelt, die erst viel später, als das Klima milder geworden war, in Pennsylvania vorkamen, nicht aber um Arten, die man in dem eisigen Klima vor 16 000 Jahren dort erwarten konnte. Deshalb drängt sich der Verdacht auf, daß die Holzkohlereste aus den ältesten Schichten mit menschlichen Artefakten aus jüngerer Zeit stammen und irgendwann nach unten sickerten, wo sie sich mit älterer Holzkohle vermischten. Der aussichtsreichste Prä-Clovis-Kandidat in Südamerika ist die Fundstätte bei Monte Verde in Südchile, die mindestens 15 000 Jahre alt sein soll. Viele Archäologen nehmen diese Datierung inzwischen sehr ernst, doch die Ergebnisse wurden noch nicht detailliert veröffentlicht, und angesichts all der desillusionierenden Erfahrungen der Vergangenheit ist sicher Vorsicht geboten.

Falls es in Nord- und Südamerika tatsächlich Prä-Clovis-Menschen gab, stellt sich die Frage, warum der Nachweis ihrer Existenz immer noch so schwer zu erbringen ist. Hunderte amerikanischer Fundstätten wurden von Archäologen eindeutig auf ein Alter zwischen 2000 und 11 000 v. Chr. datiert, darunter Dutzende von Clovis-Fundstätten im Westen Nordamerikas, Felshöhlen in den Appalachen und Fundstätten an den Küsten Kaliforniens. Unter all den archäologischen Schichten mit unzweifelhaften Zeugnissen menschlicher Präsenz finden sich an vielen dieser Orte weitere Schichten, aus denen zwar Überreste von Tieren zutage gefördert wurden, aber nichts, was auf Menschen schließen ließe. Die schwache Beweislage für die Existenz von Prä-Clovis-Menschen in Nord- und Südamerika steht im krassen Gegensatz zu der überwältigenden Fülle von Beweisen in Europa, wo Hunderte von Fundstätten Zeugnis von der Anwesenheit moderner Menschen lange vor dem Auftauchen der Clovis-Jäger in Amerika um 11 000 v. Chr. ablegen. Noch bemerkenswerter ist, daß in Australien/ Neuguinea, wo nur knapp ein Zehntel so viele Archäologen tätig sind wie in den USA, über hundert eindeutige Prä-Clovis-Fundstätten über den ganzen Kontinent verstreut entdeckt wurden.

Gewiß flogen die ersten menschlichen Bewohner Amerikas nicht mit dem Hubschrauber von Alaska nach Meadowcroft und Monte Verde und ließen alle dazwischenliegenden Gebiete einfach aus. Verfechter einer Prä-Clovis-Besiedlung führen an, die Prä-Clovis-Menschen seien – aus unbekannten Gründen und ohne Parallele in anderen Teilen der Welt – über Tausende oder vielleicht gar Zehntausende von Jahren wegen ihrer geringen Bevölkerungsdichte archäologisch so gut wie unsichtbar geblieben. Mir erscheint diese Vermutung viel unplausibler als die, daß auch Monte Verde und Meadowcroft, wie schon so viele zunächst heiß gehandelte Prä-Clovis-Fundstätten, eines Tages in neuem Licht gesehen werden. Ich denke, wenn es tatsächlich Prä-Clovis-Siedlungen in Amerika gegeben hätte, dann hätte sich das inzwischen an vielen Orten deutlich gezeigt, und niemand würde mehr darüber streiten. In der Archäologie wird aber weiter emsig über diese Fragen debattiert.

Für unser Verständnis der späteren amerikanischen Vorgeschichte ist allerdings ohne Belang, welche Interpretation sich am Ende als richtig erweist. Entweder Nord- und Südamerika wurden um 11000 v. Chr. erstmals besiedelt und füllten sich binnen relativ kurzer Zeit mit Menschen, oder die Erstbesiedlung erfolgte etwas früher (nach Meinung der meisten Verfechter der Prä-Clovis-Theorie vor 15000 oder 20000 Jahren, vielleicht auch vor 30000 Jahren, aber kaum noch früher), wobei jene Prä-Clovis-Siedler bis ca. 11000 v. Chr. gering an der Zahl blieben, unauffällig waren oder wenig Spuren hinterließen. In beiden Fällen waren Nord- und Südamerika unter den fünf bewohnbaren Kontinenten die mit der kürzesten menschlichen Siedlungsgeschichte.

Mit der Besiedlung Nord- und Südamerikas war der größte Teil der bewohnbaren Gebiete der Kontinente und großen Inseln sowie der Inselweit Indonesiens bis nach Neuguinea und weiter ostwärts von Menschen in Besitz genommen. Die Besiedlung der verbliebenen Inseln wurde erst in jüngerer Vergangenheit abgeschlossen: Mittelmeerinseln wie Kreta, Zypern, Korsika und Sardinien wurden zwischen 8500 und 4000 v. Chr. von Menschen bevölkert, die Inseln der Karibik ab ca. 4000 v. Chr., die polynesische und mikronesische Inselwelt zwischen 1200 v. Chr. und 1000 n. Chr., Madagaskar irgendwann zwischen 300 und 800 n. Chr. und Island im 9. Jahrhundert n. Chr. Amerikanische Indianer, möglicherweise Vorfahren der heutigen Inuit, drangen um 2000 v. Chr. in arktische Gefilde vor. Damit blieben nur die entlegensten Inseln des atlantischen und indischen Ozeans (wie die Azoren und die Seychellen) sowie die Antarktis als unbewohnte Gebiete übrig, die in den letzten 700 Jahren der Entdeckung durch europäische Forschungsreisende harrten.

Welche Bedeutung mögen die unterschiedlichen Besiedlungs zeitpunkte der einzelnen Kontinente für den späteren Geschichtsverlauf gehabt haben, falls sie denn überhaupt eine Rolle spielten? Angenommen, ein Archäologe könnte mit einer Zeitmaschine eine Reise ins Jahr 11 000 v. Chr. unternehmen. Würde er wohl anhand dessen, was er sähe, die Reihenfolge, in welcher auf den verschiedenen Kontinenten technische Zivilisationen entstehen würden, vorhersagen können – und somit in groben Zügen den Zustand der heutigen Welt?

Vielleicht würde sich unser Archäologe fragen, ob ein Entwicklungsvorsprung eine entscheidende Rolle spielen könnte. Afrika wäre dem Rest der Welt dann einen Riesenschritt voraus: Mindestens fünf Millionen Jahre länger als auf jedem anderen Kontinent hatte der Mensch dort nach der Trennung von seinen engsten tierischen Verwandten gelebt. Und falls es stimmt, daß der anatomisch moderne Mensch vor rund 100 000 Jahren in Afrika geboren wurde und von dort zu anderen Kontinenten aufbrach, hätte dies zudem jegliche Entwicklungsvorsprünge wieder zunichte gemacht, zu denen es womöglich anderswo auf der Welt gekommen wäre, so daß die Afrikaner erneut die Nase vorn gehabt hätten. Hinzu kommt, daß die genetische Vielfalt des Menschen nirgendwo so groß ist wie in Afrika; vielleicht würde sich dies auch in besonders vielfältigen Erfindungen niederschlagen.

Doch dann würde der Archäologe vielleicht innehalten und fragen: Was bedeutet eigentlich ein »Vorsprung« im Hinblick auf unser Thema? Der Vergleich mit einem Wettrennen darf nicht wörtlich genommen werden. Wenn mit Vorsprung die Zeit gemeint ist, die vergeht, bis ein ganzer Kontinent nach der Ankunft der ersten Pioniere besiedelt ist, dann reden wir von einer relativ kurzen Spanne: So dauerte selbst die Besiedlung der gesamten Neuen Welt von Nord bis Süd weniger als tausend Jahre. Meint man aber die für die Anpassung an lokale Verhältnisse benötigte Zeit, so gebe ich zu, daß dieser Prozeß in einigen Regionen mit extremen Umweltbedingungen viel Zeit in Anspruch nahm: Beispielsweise dauerte es 9000 Jahre, bis nach der Besiedlung Nordamerikas auch die arktischen Gebiete des Kontinents in Besitz genommen waren. Nachdem erst der Erfindergeist des modernen Menschen erwacht war, ging es jedoch relativ schnell, bis die meisten übrigen Gebiete erforscht und die Anpassung an die dortigen Bedingungen vollzogen war. So benötigten die Vorfahren der Maori, nachdem sie Neuseeland erreicht hatten, offenbar nicht einmal hundert Jahre, bis sie alle für die Steingewinnung lohnenden Orte entdeckt hatten; nur einige Jahrhunderte mehr, bis auch der letzte Moa in einem Terrain, das zu den unwegsamsten der Welt zählt, niedergemetzelt war; und nur wenige Jahrhunderte bis zur Ausbildung vielfältiger Gesellschaftsformen, von Jäger- und Sammlerkulturen an den Küsten bis hin zu bäuerlichen Gesellschaften, die neue Methoden der Speicherung von Lebensmitteln erprobten.

Unser Archäologe würde deshalb vielleicht nach Nord- und Südamerika blicken und den Schluß ziehen, daß Afrikas scheinbar enormer Vorsprung von den ersten Amerikanern binnen höchstens tausend Jahren wettgemacht worden wäre. Danach hätten Amerikas größere Fläche (50 Prozent mehr als Afrikas) und die weitaus vielfältigeren Umweltbedingungen den amerikanischen Indianern einen Vorsprung vor den Afrikanern verschafft.

Als nächstes würde sich der Archäologe vielleicht Eurasien zuwenden und folgenden Gedankengang entwickeln: Eurasien ist von allen Kontinenten der größte. Er war länger besiedelt als jeder andere Kontinent mit Ausnahme Afrikas, wobei die lange Anwesenheit des Menschen in Afrika vor der Besiedlung Eurasiens vor einer Million Jahren womöglich ohnehin zu nichts geführt hätte, weil die Urmenschen damals noch auf sehr primitiver Entwicklungsstufe standen. Unser Archäologe würde dann vielleicht die jungsteinzeitliche Blütezeit im Südwesten Europas vor 12 000 bis 20 000 Jahren mit ihren berühmten Kunstwerken und raffinierten Werkzeugen zur Kenntnis nehmen und sich fragen, ob Eurasien nicht schon damals auf dem Wege war, zumindest in einzelnen Regionen einen Vorsprung zu erringen.

Zu guter Letzt würde der Archäologe den Blick nach Australien/Neuguinea wenden. Als erstes würde er die kleine Fläche von Australien/Neuguinea (es handelt sich um den kleinsten Kontinent), den großen Anteil von Wüsten, die nur wenige Menschen ernähren konnten, die abgeschiedene Lage des Kontinents und seine viel spätere Besiedlung im Vergleich zu Afrika und Eurasien bemerken. All das wären Gründe, um Australien/ Neuguinea eine recht langsame Entwicklung menschlicher Zivilisationen vorherzusagen.

Doch es gilt zu bedenken, daß die Australier und Neuguineer mit Abstand die ersten waren, die Flöße oder einfache Boote besaßen. Mindestens so früh wie die Cromagnons in Europa schufen sie Höhlenmalereien. Wie Jonathan Kingdon und Tim Flannery feststellten, verlangte die Besiedlung von Australien/Neuguinea auf dem Weg über die Inseln des asiatischen Festlandsokkels vom Menschen die fortwährende Anpassung an die neuen Umweltbedingungen, die er auf den Inseln Zentralindonesiens – einem wahren Labyrinth von Küsten mit der reichhaltigsten Meeresfauna, den vielfältigsten Korallenriffen und den größten Mangrovenwäldern der Welt – vorfand. Jedesmal, wenn die Kolonisten zur nächsten Insel übersetzten, mußten sie sich erneut anpassen, um den neugewonnenen Lebensraum in Besitz zu nehmen und zu bevölkern, bevor der Blick zur nächsten Insel schweifte und alles wieder von vorn begann. Es war ein bis dahin beispielloses goldenes Zeitalter sukzessiver Bevölkerungsexplosionen. Vielleicht waren es jene Zyklen von Kolonisation, Anpassung und explosionsartigem Bevölkerungswachstum, die der Evolution als Grundlage dienten, um die Voraussetzungen für den »großen Sprung nach vorn« zu schaffen, die dann womöglich westwärts auf Eurasien und Afrika zurückwirkten. Sollte dieses Szenario zutreffen, hätten Australien und Neuguinea einen gewaltigen Vorsprung errungen, der noch lange nach dem »großen Sprung« als Motor der menschlichen Entwicklung fortgewirkt haben könnte.

Wie Sie sehen, hätte es ein zeitreisender Beobachter im Jahr 11 000 v. Chr. schwer gehabt, sich für einen Kontinent als wahrscheinlichen Kandidaten für die schnellste Entwicklung menschlicher Gesellschaften zu entscheiden. Für jeden Kontinent ließen sich einige Argumente anführen. Im Rückblick wissen wir natürlich, daß die richtige Antwort Eurasien gelautet hätte. Doch wie sich zeigen wird, waren die Gründe für das raschere Tempo der Entwicklung in Eurasien ganz und gar nicht jene relativ simplen, die unser imaginärer Archäologe im Jahr 11 000 v. Chr. in Betracht zog. Um die Suche nach den wahren Ursachen geht es im restlichen Teil dieses Buches.