KAPITEL 15

Wie China chinesisch wurde

Die Geschichte Ostasiens

Immigration, positive Diskriminierung, Multilingualismus, multikulturelle Gesellschaft– Kalifornien, der Staat, in dem ich lebe, gehörte bei jedem dieser umstrittenen Themen zu den Pionieren und hat sich nun an die Spitze einer Gegenbewegung gestellt. Ein Blick in die Klassenzimmer der staatlichen Schulen von Los Angeles, die auch meine Söhne besuchen, verleiht den abstrakten Debatten konkrete Gestalt in Form der Gesichter von Kindern. Bei ihnen zu Hause werden mehr als 80 Sprachen gesprochen, wobei englischsprechende Weiße die Minderheit bilden. Jeder der Spielkameraden meiner Söhne, ohne Ausnahme, hat mindestens einen außerhalb der USA geborenen Eltern- oder Großelternteil; das gilt auch für drei der vier Großeltern meiner Kinder. Durch Einwanderung wird unterdessen lediglich die Vielfalt wiederhergestellt, die Amerika jahrtausendelang prägte. Bevor die Europäer kamen, lebten auf dem Gebiet der heutigen USA Hunderte von Indianerstämmen mit Hunderten von Sprachen. Erst innerhalb der letzten hundert Jahre kam dieses große Gebiet unter die Herrschaft einer einzigen Regierung.

In dieser Hinsicht sind die USA ein durch und durch »normales« Land. Alle bis auf eins der sechs bevölkerungsreichsten Länder der Erde sind Schmelztiegel von Völkern, die erst in jüngerer Vergangenheit zur politischen Einheit gelangten und noch heute Hunderte von Sprachen und ethnischen Gruppen beheimaten. Rußland beispielsweise, einst ein kleiner slawischer Staat mit Moskau als Zentrum, begann erst ab 1582 n. Chr. mit der Eroberung von Gebieten jenseits des Urals. Ab diesem Zeitpunkt bis zum 19. Jahrhundert unterwarf es einige Dutzend nichtslawische Völker, von denen viele ihre Sprache und kulturelle Identität bis in die Gegenwart bewahren konnten. Wie die amerikanische Geschichte davon handelt, wie unser Kontinent amerikanisch wurde, so handelt die russische Geschichte davon, wie Rußland russisch wurde. Auch Indien, Indonesien und Brasilien sind politische Schöpfungen jüngeren Datums (bei Indien handelt es sich um eine Wiedererschaffung) und Heimat von etwa 850, 670 beziehungsweise 210 Sprachen.

Die große Ausnahme von der Regel, daß die großen Staaten der Gegenwart erst in jüngerer Vergangenheit geformt wurden, bildet China, das bevölkerungsreichste Land der Erde. In seiner heutigen Form wirkt China zumindest für den Laien in politischer, kultureller und sprachlicher Hinsicht wie ein Monolith. Es erreichte seine politische Einheit bereits im Jahr 221 v. Chr. und konnte sie seitdem die meiste Zeit behaupten. Seit der Erfindung der Schrift gab es in China nur ein einziges Schriftsystem, während in Europa heute Dutzende modifizierter Alphabete in Gebrauch sind. Von den 1,2 Milliarden Chinesen sprechen über 800 Millionen Mandarin, die Sprache mit mehr Sprechern als jede andere auf der Welt. Rund 300 Millionen Chinesen sprechen andere Sprachen, die aber mit Mandarin wie auch miteinander so eng verwandt sind wie Spanisch und Italienisch. Somit ist China nicht nur kein Schmelztiegel der Völker, sondern es scheint geradezu absurd zu fragen, wie China chinesisch wurde. China war schon immer chinesisch, fast seit Beginn seiner überlieferten Geschichte.

Uns kommt die scheinbare innere Einheit Chinas so selbstverständlich vor, daß uns gar nicht auffällt, wie erstaunlich sie eigentlich ist. Dagegen sprechen schon genetische Unterschiede. Nach einem groben Rassenschema gehören alle Chinesen zu den sogenannten Mongoliden. Hinter dieser Klassifizierung verbergen sich jedoch größere Unterschiede als etwa zwischen Schweden, Italienern und Iren. Insbesondere unterscheiden sich Nordund Südchinesen genetisch und physisch recht stark voneinander: Während die Nordchinesen den Tibetern und Nepalesen am meisten ähneln, sind die Südchinesen eng mit Vietnamesen und Filipinos verwandt. Meine nordund südchinesischen Freunde können sich oft gegenseitig auf einen Blick am Aussehen erkennen: Die Nordchinesen sind meist größer, schwerer, hellhäutiger, haben spitzere Nasen und kleinere, stärker »geschlitzte« Augen (was von der sogenannten Epikanthus-Lidfalte herrührt).

Nord- und Südchina unterscheiden sich sowohl landschaftlich als auch klimatisch voneinander. Der Norden ist trockener und kälter, der Süden feuchter und heißer. Genetische Unterschiede, die sich unter so unterschiedlichen Bedingungen herausbildeten, deuten darauf hin, daß über lange Zeiträume nur begrenzte Kontakte zwischen den Völkern Nord- und Südchinas bestanden. Wie kommt es, daß heute dennoch eine weitgehende sprachliche und kulturelle Einheit zwischen Nord- und Südchinesen besteht?

Daß China offenbar einen nahezu homogenen Sprachraum bildet, verblüfft auch angesichts der sprachlichen Vielfalt in anderen Regionen der Erde, in denen Menschen seit langer Zeit siedeln. Wir hatten ja im letzten Kapitel gesehen, daß beispielsweise in Neuguinea, dessen Fläche weniger als einem Zehntel der Fläche Chinas entspricht und dessen Besiedlungsgeschichte nur etwa 40 000 Jahre zurückreicht, tausend Sprachen gesprochen werden, untergliedert in Dutzende von Sprachfamilien, die sich weit stärker voneinander unterscheiden als die acht wichtigsten chinesischen Sprachen. In Westeuropa entstanden allein in den 6000 bis 8000 Jahren seit dem Eintreffen der indogermanischen Sprachen etwa 40 Sprachen, darunter so verschiedenartige wie Englisch, Finnisch und Russisch. Von Fossilienfunden wissen wir aber, daß der Mensch schon vor über einer halben Million Jahren nach China kam. Was geschah also mit jenen Zehntausenden von Sprachen, die dort in einem so langen Zeitraum entstanden sein müssen?

Alles deutet darauf hin, daß auch in China einst die Vielfalt regierte, wie noch heute in allen anderen großen, dichtbevölkerten Ländern. Anders war bei China nur, daß der politische Einigungsprozeß sehr viel früher begann. Er umfaßte eine drastische Homogenisierung einer riesigen Region in einem frühzeitlichen Schmelztiegel, die Neubesiedlung Südostasiens und die massive Beeinflussung der Entwicklung in Japan, Korea und vielleicht sogar Indien. Die Geschichte Chinas bildet somit den Schlüssel zum Verständnis der Geschichte ganz Ostasiens. In diesem Kapitel werde ich davon erzählen, wie China chinesisch wurde.

Als Ausgangspunkt bietet sich eine Sprachenkarte Chinas an (siehe Abb. 15.1). Schon ein kurzer Blick darauf verdeutlicht, daß es mit der monolithischen Einheit nicht weit her ist. Neben den acht »großen« Sprachen – Mandarin und seinen sieben engen Verwandten, die oft zusammen als »Chinesisch« bezeichnet und von jeweils zwischen elf und 800 Millionen Menschen gesprochen werden – existieren in China noch über 130 »kleine« Sprachen, von denen viele nur wenige tausend Sprecher haben. All diese Sprachen, »große« und »kleine«, lassen sich vier verschiedenen Sprachfamilien zuordnen, deren Verbreitungsgebiete sich in ihrer Größe stark unterscheiden.

Das eine Extrem bildet Mandarin mit seinen Verwandten, also die chinesische Untergruppe der sinotibetischen Sprachfamilie, die ein geschlossenes Verbreitungsgebiet von Nord- bis Südchina aufweist. Würde man von der Mandschurei im Norden Chinas bis zum Golf von Tonking im Süden wandern, brauchte man nie das Gebiet zu verlassen, dessen Bewohner als Muttersprache Mandarin oder eine verwandte Sprache sprechen. Die anderen drei Sprachfamilien haben stärker zersplitterte Verbreitungsgebiete; sie gleichen Inseln in einem Meer von Chinesisch und anderen Sprachfamilien.

Am stärksten zersplittert ist das Verbreitungsgebiet der Miao-Yao-Sprachfamilie mit sechs Millionen Sprechern und etwa fünf Sprachen, die so bunte Namen haben wie Rot-Miao, Weiß-Miao, Schwarz-Miao, Grün-Miao (auch Blau-Miao genannt) und Yao. Miao-Yao-Sprecher leben in Dutzenden kleiner Enklaven, die alle von anderen Sprachfamilien umgeben und über ein Gebiet von fast eineinhalb Millionen Quadratkilometern verstreut sind, das von Südchina bis nach Thailand reicht. Durch über 100 000 Miao-Sprecher, die nach dem Ende des Vietnamkriegs aus ihrer Heimat flohen, wurde die Verbreitung dieser Sprachfamilie in jüngster Zeit auch auf die USA ausgedehnt.

Eine weitere Gruppe von Sprachen ohne geschlossenes Verbreitungsgebiet ist die austroasiatische Sprachfamilie mit den bedeutendsten Vertretern Vietnamesisch und Kambodschanisch. Die 60 Millionen Sprecher austroasiatischer Sprachen leben verstreut im Raum zwischen Vietnam im Osten, der Malaiischen Halbinsel im Süden und Nordindien im Westen. Die vierte und letzte Sprachfamilie Chinas ist die Tai-Kadai-Familie (Thai und Lao), deren 50 Millionen Sprecher in dem Gebiet zwischen Südchina, Südthailand und Myanmar im Westen beheimatet sind (Abb. 15.1).

Natürlich war die Zersplitterung der Gebiete, in denen Miao-Yao-Sprachen gesprochen werden, nicht etwa eine Folge davon, daß ihre Sprecher in grauer Vorzeit per Hubschrauber über die Landschaft schwebten und hier und dort abgesetzt wurden. Vielmehr ist anzunehmen, daß sie einst ein geschlosseneres Siedlungsgebiet besaßen, in das dann aber Sprecher anderer Sprachen vordrangen, von denen die Miao-Yao-Sprecher entweder verdrängt oder zur Aufgabe ihrer eigenen Sprachen veranlaßt wurden. Da sich der Prozeß der sprachlichen Zersplitterung weitgehend innerhalb der letzten 2500 Jahre abspielte, wissen wir über seinen Verlauf relativ gut Bescheid. Die Vorfahren der heutigen Thai-, Lao- und Birmanischsprecher wanderten alle in historischer Zeit von Südchina und den angrenzenden Regionen in ihre heutigen Siedlungsgebiete, in denen bis dahin die Nachfahren älterer Wanderungsbewegungen lebten. Als besonders tatkräftig erwiesen sich bei der Verdrängung und sprachlichen »Bekehrung« anderer ethnischer Gruppen die Sprecher chinesischer Sprachen, die sich überlegen wähnten und auf alle anderen als primitiv herabblickten. Während der Herrschaft der Chou-Dynastie (1100–221 v. Chr.) wurden die meisten in China ansässigen Völker, deren Sprache nicht Chinesisch war, unterworfen und in Staaten von Chinesischsprechern eingegliedert.

Für den Versuch, die Sprachenkarte Ostasiens von vor mehreren tausend Jahren zu rekonstruieren, bieten sich mehrere Methoden an. Erstens können wir die bekannten sprachlichen Expansions bewegungen der letzten Jahrtausende auf der Landkarte rückwärts verfolgen. Zweitens können wir in den Fällen, in denen heute ein großes, geschlossenes Gebiet von Sprechern einer einzigen Sprache oder Sprachgruppe bewohnt wird, auf eine erst in jüngerer Zeit erfolgte geographische Expansion dieser Gruppe schließen, was den Grund dafür liefert, daß noch keine Differenzierung in eine Vielzahl von Sprachen stattgefunden hat. Drittens können wir umgekehrt folgern, daß Gebiete, in denen viele verschiedene Sprachen der gleichen Familie gesprochen werden, dichter an dem Zentrum liegen, von dem einst die Verbreitung der jeweiligen Sprachfamilie ausging.

Dreht man die linguistische Uhr auf diese Weise zurück, so ergibt sich, daß Nordchina ursprünglich von Sprechern chinesischer und anderer sinotibetischer Sprachen bewohnt war, daß verschiedene Teile Südchinas von Sprechern der Miao-Yao-, der austroasiatischen und der Tai-Kadai-Sprachen besiedelt waren und daß Sprecher sinotibetischer Sprachen in Südchina die meisten dieser anderen Sprachfamilien ersetzt haben. Noch dramatischer müssen die sprachlichen Umwälzungen gewesen sein, die sich in Südostasien vollzogen – in Thailand, Myanmar, Laos, Kambodscha, Vietnam und auf der Malaiischen Halbinsel. Die Sprachen, die dort ursprünglich gesprochen wurden, müssen allesamt ausgestorben sein, denn bei den heutigen Sprachen dieser Länder handelt es sich offenbar ausnahmslos um neuere Eindringlinge von hauptsächlich südchinesischer und in einigen Fällen indonesischer Herkunft. Da die Miao-Yao-Sprachen dem Aussterben nur knapp entgangen sind, ist zu vermuten, daß in Südchina einst neben Miao-Yao, austroasiatischen und Tai-Kadai-Sprachen noch andere Sprachfamilien beheimatet waren, von denen aber keine bis in die Gegenwart überlebt hat. Wie wir noch sehen werden, könnte die austronesische Sprachfamilie (der alle philippinischen und polynesischen Sprachen angehören) eine solche Familie sein, die vom chinesischen Festland verschwand und die wir nur kennen, weil sie sich in der Inselwelt des Pazifiks ausbreitete und dort bis heute überlebt hat.

Das Verschwinden von Sprachen in Ostasien erinnert an die Ausbreitung europäischer Sprachen, insbesondere des Englischen und Spanischen, in der Neuen Welt, wo einst tausend oder mehr indianische Sprachen gesprochen wurden. Aus unserer eigenen Geschichte wissen wir, daß Englisch die Indianersprachen in den USA nicht deshalb ablöste, weil die Sprache der Weißen in den Ohren der Indianer so schön melodisch klang. Vielmehr war der Triumphzug des Englischen davon begleitet, daß englischsprechende Einwanderer die meisten Indianer gewaltsam oder durch eingeschleppte Krankheiten ins Jenseits beförderten und anschließend die Überlebenden mit Nachdruck dazu trieben, die neue Mehrheitssprache zu übernehmen. Unmittelbare Ursache dieser Vorgänge war die technische und politische Überlegenheit der fremden Eindringlinge aus Europa, deren eigentliche Ursache wiederum in der frühen Entstehung der Landwirtschaft in Eurasien lag. Es waren im Grunde die gleichen Vorgänge, die in Australien zur Verdrängung der Aborigines-Sprachen durch Englisch und in Afrika südlich der Sahara zur Verdrängung der Pygmäen- und Khoisan-Sprachen durch Bantu-Sprachen führten.

Die sprachlichen Umwälzungen in Ostasien werfen somit die Frage auf, was es denn war, das den Sprechern si notibetischer Sprachen die Ausbreitung von Nord- nach Südchina und den Sprechern austroasiatischer und anderer ursprünglich in Südchina beheimateter Sprachen die Ausbreitung nach Südostasien ermöglichte. Zur Beantwortung dieser Frage wollen wir uns an die Archäologie wenden, die uns vielleicht Hinweise auf technische, politische und landwirtschaftliche Vorteile liefern kann, die einige Völker Asiens gegenüber anderen erlangten.

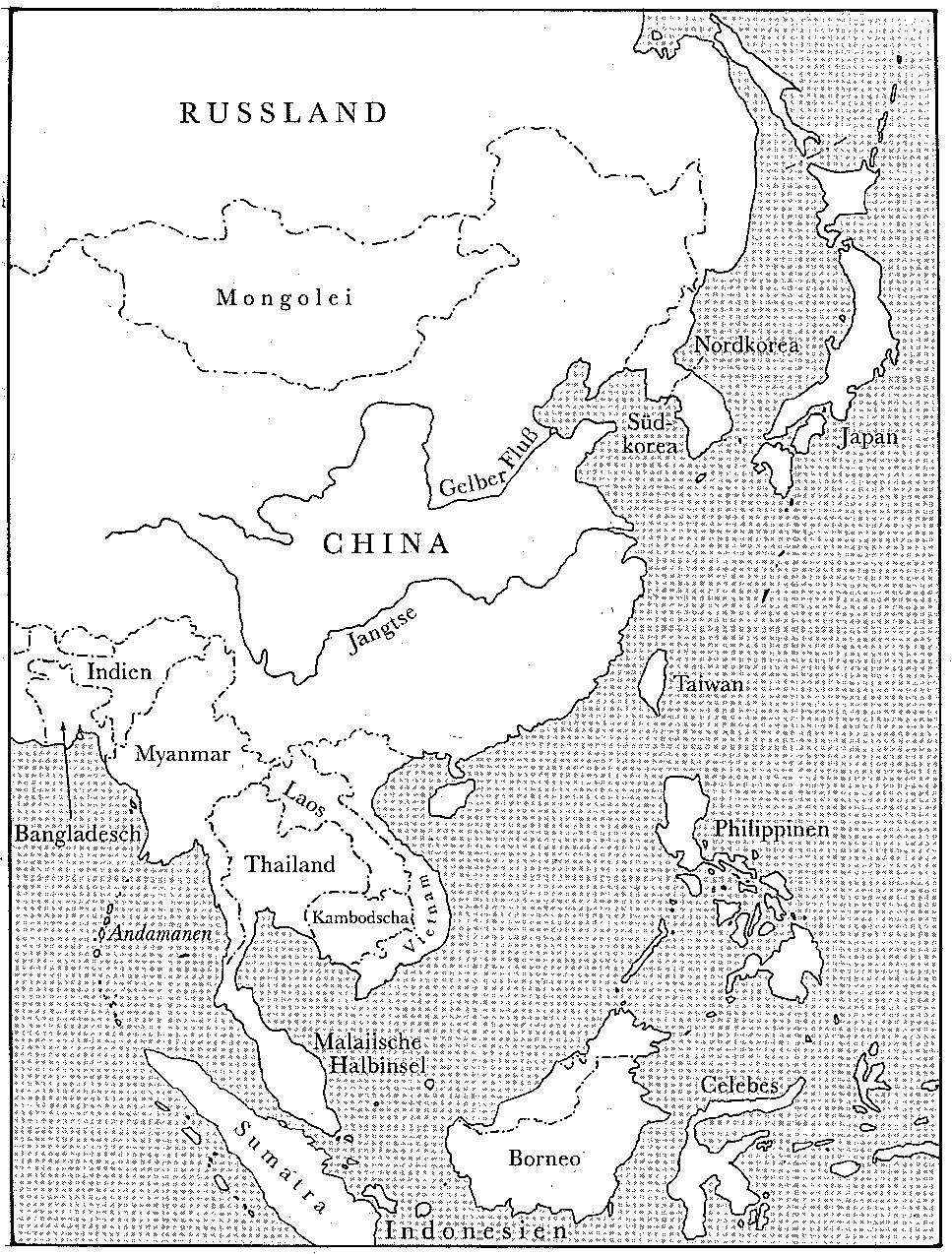

Abbildung 15.1

Die vier Sprachfamilien Chinas und Südostasiens

Abbildung 15.2

Heutige politische Grenzen in Ost- und Südostasien als

Interpretationshilfe für Abbildung 15.1

Wie überall auf der Welt kamen an den archäologischen Fundstätten in Ostasien größtenteils Hinterlassenschaften von Jägern und Sammlern zutage, die ungeschliffene Steinwerkzeuge benutzten und die Töpferei noch nicht kannten. Die ersten Anzeichen für einen Wandel in Ostasien stammen aus China, wo um 7500 v. Chr. Überreste von Kulturpflanzen, Knochen von Haustieren, Töpferwaren und geschliffene (neolithische) Steinwerkzeuge auftauchten. Dieser Zeitpunkt und der Beginn von Jungsteinzeit und Landwirtschaft in Vorderasien liegen höchstens tausend Jahre auseinander. Da über das Jahrtausend davor für China nur wenig archäologische Erkenntnisse vorliegen, läßt sich gegenwärtig nicht entscheiden, ob die Landwirtschaft in China, verglichen mit dem Fruchtbaren Halbmond, etwa zur gleichen Zeit, etwas früher oder etwas später auf den Plan trat. Kein Zweifel besteht jedoch an Chinas Rang als eines der ältesten Zentren der Domestikation von Pflanzen und Tieren.

Möglicherweise gab es in China sogar zwei oder mehrere voneinander unabhängige Orte, an denen die Landwirtschaft entstand. Auf die ökologischen Unterschiede zwischen dem kühlen, trockenen Norden und dem warmen, niederschlagsreicheren Süden habe ich ja bereits hingewiesen. Deutliche Unterschiede gibt es aber auch auf gleicher geographischer Breite zwischen dem Küstentiefland und den Hochebenen im Landesinneren. In so verschiedenartigen Umgebungen sind natürlich auch unterschiedliche Wildpflanzen heimisch, so daß angehenden Bauern in verschiedenen Regionen Chinas jeweils anderes Ausgangsmaterial zur Verfügung gestanden hätte. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß die ältesten bekannten Anbaupflanzen in Nordchina zwei dürreresistente Sorten Hirse waren, in Südchina aber Reis, was getrennte Zentren der Pflanzendomestikation in Nord- und Südchina als möglich erscheinen läßt.

An den Fundstätten mit den ältesten Überresten von Kulturpflanzen fand man auch Knochen domestizierter Schweine, Hunde und Hühner. Zu den ersten Haustieren und Anbaupflanzen gesellten sich nach und nach die vielen anderen in China domestizierten Pflanzen und Tiere. Von den Tieren spielte sicher der Wasserbüffel die wichtigste Rolle (als Zugtier, um ihn vor den Pflug zu spannen), aber auch Seidenraupen, Enten und Gänse hatten ihre Bedeutung. Bekannte chinesische Kulturpflanzen aus späterer Zeit waren Sojabohnen, Hanf, Zitrusfrüchte, Tee, Aprikosen, Pfirsiche und Birnen. Überdies erlaubte die Ost-West-Achse Eurasiens, die ja in frühgeschichtlicher Zeit die Ausbreitung vieler chinesischer Haustiere und Anbaupflanzen nach Westen ermöglichte, umgekehrt auch die Ausbreitung zahlreicher domestizierter Pflanzen und Tiere aus dem westlichen Teil Asiens in Richtung Osten nach China, wo sie Bedeutung erlangten. Wichtige Beiträge zur frühen chinesischen Landwirtschaft, die aus dem Westen stammten, waren Weizen und Gerste, Kühe und Pferde sowie (von geringerer Bedeutung) Schafe und Ziegen.

Wie überall auf der Welt führte die Landwirtschaft in China nach und nach auch zu den anderen Kennzeichen der »Zivilisation«, die wir in den Kapiteln 10–13 erörterten. Eine äußerst kunstvolle Bronzeverarbeitung entstand im 3. Jahrtausend v. Chr.; auf ihrer Grundlage begann die Herstellung von Gußeisen in China viel früher als irgendwo sonst auf der Welt, nämlich schon um 500 v. Chr. In den 1500 Jahren danach folgte eine Vielzahl weiterer Erfindungen (siehe Kapitel 12); hierzu zählten unter anderem Papier, Kompaß, Schubkarre und Schießpulver. Aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. stammen die ersten befestigten Städte, deren Friedhöfe mit einer großen Bandbreite von karg und üppig ausgestatteten Gräbern nunmehr von Klassenunterschieden zeugen. Beweise für die Existenz von Gesellschaften mit sozialer Schichtung, deren Herrscher große Heere von Arbeitskräften mobilisieren konnten, sind auch die Stadtmauern mit gewaltigen Ausmaßen, riesige Paläste und nicht zuletzt der Große Kanal (längster Kanal der Welt mit fast 1800 Kilometern Länge), der Nord- und Südchina verbindet. Die Existenz der Schrift ist in China erstmals für das 2. Jahrtausend v. Chr. belegt, vermutlich entstand sie aber schon früher. Von jener Zeit an wird unser archäologisches Wissen über Chinas werdende Städte und Staaten durch schriftliche Aufzeichnungen über die ersten chinesischen Dynastien ergänzt, beginnend mit der Hsia-Dynastie, die um 2000 v. Chr. begründet wurde.

Was Infektionskrankheiten betrifft, eines der unheilvolleren Nebenprodukte der Landwirtschaft, ist die Herkunft der schlimmsten Erreger, deren Ursprung in der Alten Welt liegt, nicht genau feststellbar. Die Auswertung europäischer Quellen von den Zeiten Roms bis zum Mittelalter ergibt jedoch, daß die Beulenpest und womöglich auch die Pocken aus dem Osten kamen, so daß diese Krankheiten chinesischen beziehungsweise ostasiatischen Ursprungs sein könnten. Die Grippe (vom Schwein auf den Menschen übertragen) stammt mit noch größerer Wahrscheinlichkeit aus China, da Schweine dort sehr früh domestiziert wurden und große Bedeutung erlangten.

Chinas Größe und ökologische Vielfalt hatte die Entstehung einer Vielzahl örtlicher Kulturen zur Folge, die von Archäologen anhand besonderer Keramikstile und Artefakte unterschieden werden können. Im 4. Jahrtausend v. Chr. begannen diese Kulturen, geographisch zu expandieren und sich gegenseitig zu beeinflussen, miteinander zu konkurrieren und sich zu vereinigen. Wie der Austausch domestizierter Pflanzen und Tiere zwischen ökologisch verschiedenartigen Regionen eine Bereicherung der chinesischen Landwirtschaft darstellte, so bereicherte auch der Austausch zwischen kulturell unterschiedlichen Regionen die chinesische Kultur und Technik, während erbitterte Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Häuptlingsreichen die Entstehung immer größerer und stärker zentralistisch organisierter Staaten vorantrieben (Kapitel 13).

Die Ausbreitung von Kulturpflanzen wurde in Nord-Süd-Richtung zwar durch die mit dem geographischen Gefälle einhergehenden klimatischen Veränderungen erschwert, sie stellten aber wegen der geringeren Nord-Süd-Ausdehnung Chinas keine so große Barriere dar wie in Afrika oder Nord- und Südamerika; zudem ist China weder wie Afrika und der Norden Mexikos durch eine Wüste noch wie Mittelamerika durch eine schmale Landenge in zwei Teile geteilt. Im Gegenteil, Chinas große, von Westen nach Osten fließende Ströme (Gelber Fluß im Norden und Jangtse im Süden) erleichterten die Diffusion von Anbaupflanzen und Techniken zwischen Küste und Landesinnerem, während die breite Ost-West-Ausdehnung und das relativ ebene Terrain, das sogar die Verbindung der beiden Stromsysteme durch Kanäle zulassen sollte, den Austausch zwischen Chinas Norden und Süden erleichterte. All diese geographischen Faktoren trugen zur frühen kulturellen und politischen Einigung Chinas bei, während Westeuropa, das ähnlich groß ist, aber durch ein unwegsameres Gelände und das Fehlen einigender Flüsse geprägt ist, der kulturellen und politischen Einigung bis heute widersteht.

Einige Neuerungen fanden den Weg vom Süden in den Norden, zu erwähnen sind insbesondere die Eisenerzverhüttung und der Reisanbau. Überwiegend gelangten jedoch Errungenschaften aus dem Norden in den Süden, wofür die Ausbreitung der Schrift das deutlichste Beispiel darstellt: Im Gegensatz zum westlichen Eurasien, das eine Fülle von Schriftsystemen hervorbrachte (sumerische Keilschrift, ägyptische Hieroglyphen, hethitische Keilschrift, minoische Silbenschrift, semitisches Alphabet usw.), entstand in China nur ein einziges, gut dokumentiertes Schriftsystem. Sein Ursprung lag in Nordchina, von wo es sich ausbreitete, um andere Systeme zu ersetzen beziehungsweise die Durchsetzung etwaiger im Entstehen begriffener Systeme zu verhindern und sich allmählich zu der chinesischen Schrift zu entwickeln, die noch heute verwendet wird. Andere wichtige Merkmale und Errungenschaften nordchinesischer Gesellschaften, die nach Süden gelangten, waren Bronzeverarbeitung, sinotibetische Sprachen und Staatenbildung. So waren die drei ersten chinesischen Dynastien, Hsia, Shang und Ghou, die im 2. Jahrtausend v. Chr. aufstiegen, ausnahmslos nordchinesischen Ursprungs.

Aus erhaltenen Schriften aus dem 1. Jahrtausend v. Chr. wissen wir, daß Chinesischstämmige schon zu jener Zeit gegenüber nichtchinesischen »Barbaren« ein Gefühl kultureller Überlegenheit hegten (wie es viele noch heute tun), wobei in Nordchina selbst Südchinesen als Barbaren galten. So beschrieb ein Schriftsteller der späten Chou-Dynastie im 1. Jahrtausend v. Chr. die anderen Völker Chinas auf folgende Weise: »Die Völker dieser fünf Regionen – die Mittelstaaten und die Rong, Yi und die anderen wilden Stämme um sie her – hatten alle ihre eigene Natur, von der man sie nicht abbringen konnte. Die Stämme im Osten wurden Yi genannt. Sie trugen ihr Haar offen und Tätowierungen auf dem Körper. Manche von ihnen aßen ihre Nahrung ungekocht.« Der Chou-Autor schilderte auch die wilden Stämme im Süden, Westen und Norden als recht barbarisch; ihm zufolge drehten sie ihre Füße nach innen, tätowierten sich die Stirn, behängten sich mit Fellen, hausten in Höhlen, aßen kein Getreide und verspeisten natürlich alles roh.

Im Laufe des 1. Jahrtausends v. Chr. wurden nach dem Vorbild der Chou-Dynastie oder unter deren Mitwirkung auch in Südchina eine Reihe von Staaten gegründet. Höhepunkt dieser Entwicklung war die politische Einigung Chinas unter der Qin-Dynastie im Jahr 221 v. Chr. Im gleichen Zeitraum beschleunigte sich auch der Prozeß der kulturellen Einigung. »Zivilisierte« Staaten mit Schrift schluckten analphabetische »Barbaren« oder wurden von diesen nachgeahmt. Zum Teil verlief die kulturelle Einigung recht brutal: So erklärte der erste Qin-Kaiser alle bisherigen Geschichtsbücher für wertlos und befahl ihre Verbrennung, sehr zum Leidwesen späterer Historiker und Schriftforscher. Diese und andere drakonische Maßnahmen müssen mit zur Ausbreitung der sinotibetischen Sprachen aus dem Norden in ganz China beigetragen haben, wobei Miao-Yao und andere Sprachfamilien in ihre heutige Zersplitterung gedrängt wurden.

Innerhalb Ostasiens hatte Chinas Vorsprung in der Landwirtschaft, Technik, Schrift und Staatenbildung zur Folge, daß chinesische Innovationen auch auf die Entwicklung in benachbarten Regionen starken Einfluß nahmen. So lebten bis zum 4. Jahrtausend v. Chr. im größten Teil Südostasiens immer noch Jäger und Sammler, die Geröllwerkzeuge verwendeten und zur Hoa-Binh-Kultur, benannt nach dem Ort Hoa-Binh in Vietnam, gezählt werden. Danach verbreiteten sich Kulturpflanzen aus China, neolithische Technik, dörfliche Seßhaftigkeit und Töpferei im Stil Südchinas auch in Südostasien, wahrscheinlich begleitet vom Vorrücken südchinesischer Sprachfamilien. Die historische Südwanderung von Birmanen, Laoten und Thais aus Gebieten in Südchina vervollständigte die Sinifizierung Südostasiens. Alle drei Völker sind jüngere Ableger ihrer südchinesischen Vettern.

Die chinesische Dampfwalze hatte solche Wucht, daß die älteren Völker Südostasiens in der heutigen Bevölkerung kaum Spuren hinterlassen haben. Nur drei Jäger-Sammler-Völker – die Semang auf der Malaiischen Halbinsel, die Bewohner der Andamanen und die Wedda in Sri Lanka – haben bis heute überlebt und geben Anlaß zu der Vermutung, daß die früheren Bewohner Südostasiens möglicherweise dunkelhäutig waren und Lockenhaar hatten, ganz so wie die modernen Neuguineer und im Gegensatz zu den hellhäutigen, glatthaarigen Südchinesen und ihren Ablegern, den modernen Südostasiaten. Jene Restpopulationen von Negritos in Südostasien sind möglicherweise die letzten Überlebenden jener Bevölkerung, aus der sich die Besiedler Neuguineas rekrutierten. Die Semang behaupteten sich als Jäger und Sammler, die mit benachbarten Bauernvölkern Handel trieben und von ihnen eine austroasiatische Sprache übernahmen – ganz ähnlich wie philippinische Negritos und afrikanische Pygmäen, die ebenfalls Sprachen ihrer bäuerlichen Handelspartner übernahmen. Nur auf der entlegenen Inselgruppe der Andamanen haben sich Sprachen, die keine Verwandtschaft zu den südchinesischen Sprachfamilien aufweisen, bis heute gehalten – als letzte Vertreter einer einstigen Vielfalt von vermutlich Hunderten inzwischen ausgestorbener südostasiatischer Sprachen.

Selbst Korea und Japan unterlagen dem starken Einfluß Chinas, obgleich die geographische Trennung bewirkte, daß ihnen im Gegensatz zu den Bewohnern Südostasiens weder ihre Sprachen noch ihre physische und genetische Eigenheit abhanden kamen. Korea und Japan übernahmen von China im 2. Jahrtausend v. Chr. den Reis, spätestens zu Beginn des 1. Jahrtausends v. Chr. die Bronzeverarbeitung und im 1. Jahrtausend n. Chr. die Schrift. Über China gelangten auch Weizen und Gerste aus dem westlichen Asien nach Korea und Japan.

Bei der Schilderung der Rolle Chinas als Wegbereiter der ostasiatischen Zivilisation sollten wir uns indes vor Übertreibung hüten. Nicht jeder kulturelle Fortschritt in dieser Region war chinesischen Ursprungs, und Koreaner, Japaner und Südostasiaten waren auch keine einfallslosen Barbaren, deren Beitrag zur kulturellen Entwicklung getrost vernachlässigt werden kann. So zählen japanische Keramiken zu den ältesten der Welt, und japanische Jäger und Sammler wurden lange vor Ankunft der Landwirtschaft in Dörfern seßhaft, um sich von den reichen Gaben des Meeres zu ernähren. Wahrscheinlich wurden auch einige Kulturpflanzen in Japan, Korea und Südostasien zuerst oder jedenfalls eigenständig domestiziert.

Nicht zu leugnen ist jedoch die ungeheuer wichtige Rolle Chinas. So steht die chinesische Kultur in Japan und Korea noch heute in so hohem Ansehen, daß man in Japan nicht daran denkt, das auf der chinesischen Schrift basierende Schriftsystem abzuschaffen, obwohl es sich nicht sehr gut zur Abbildung der japanischen Sprache eignet, während Korea erst jetzt angefangen hat, sein plumpes, ebenfalls von der chinesischen Schrift abgeleitetes Schriftsystem durch das wunderbare koreanische Han’gul-Alphabet zu ersetzen. Diese Beharrlichkeit der chinesischen Schrift in Japan und Korea ist ein lebendiges Vermächtnis der Domestikation von Pflanzen und Tieren in China vor fast 10 000 Jahren. Dank der Leistungen der ersten Bauern in Ostasien wurde China chinesisch, und Völker in einem Gebiet, das von Thailand bis zur Osterinsel reichte (mehr dazu im nächsten Kapitel), wurden ihre Vettern.