KAPITEL 18

Wie Afrika schwarz wurde

Die Geschichte Afrikas

Mag man sich auch noch so gründlich durch die Lektüre von Büchern auf Afrika vorbereitet haben – die ersten Eindrücke sind trotzdem überwältigend. Auf den Straßen von Windhoek, der Hauptstadt des seit wenigen Jahren unabhängigen Namibia, erblickte ich schwarze Hereros, schwarze Ovambos, Weiße und Namas, die in keine der beiden Kategorien zu passen schienen. Das waren keine Fotos in einem Lehrbuch, sondern Lebewesen aus Fleisch und Blut, die da vor meinen Augen wandelten. Vor den Toren von Windhoek führten die letzten der einst zahlreichen Kalahari-Buschmänner ihren Kampf ums Überleben. Was mich in Namibia am meisten überraschte, war jedoch ein Straßenschild: Eine der Hauptstraßen im Zentrum Windhoeks hieß, man höre und staune, Goering Street!

Es würde doch wohl kein Land so unter dem Einfluß verbohrter Altnazis stehen, sagte ich mir, daß es eine Straße nach dem berüchtigten »Reichsmarschall« und zweiten Mann im Dritten Reich, Hermann Göring, benennen würde! So war es denn auch nicht, wie sich herausstellte. Die Straße trug ihren Namen vielmehr zum Gedenken an Görings Vater Heinrich, der an der Gründung der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika als »Reichskommissar« entscheidend mitgewirkt hatte. Aber auch Heinrich Göring hatte wahrlich keine weiße Weste: Unter anderem war er verantwortlich für einen der brutalsten Angriffe, die je von europäischen Kolonialmächten gegen Afrikaner geführt wurden: den deutschen Vernichtungsfeldzug von 1904 gegen die aufständischen Hereros. Auch wenn heute das Geschehen im benachbarten Südafrika das Interesse der Weltöffentlichkeit stärker erregt, so lastet doch auf Namibia ebenfalls ein schweres Erbe der kolonialen Vergangenheit, das dem Land beim Aufbau einer multikulturellen Gesellschaft große Probleme bereitet. Für mich war Namibia ein Lehrstück dafür, wie untrennbar Gegenwart und Vergangenheit in Afrika miteinander verknüpft sind.

Für die meisten Amerikaner und viele Europäer ist ein »echter« Afrikaner schwarz. Afrikaner mit weißer Hautfarbe gelten als fremde Eindringlinge der jüngeren Vergangenheit, und die Rassengeschichte Afrikas wird mit der Geschichte des europäischen Kolonialismus und Sklavenhandels gleichgesetzt. Für diese Sichtweise gibt es verständliche Gründe: Schwarze sind die einzigen Afrikaner, die den meisten Amerikanern aus eigener Anschauung bekannt sind, wurden sie doch als Sklaven in großer Zahl in die USA verschleppt. Es könnte jedoch sein, daß große Teile Afrikas bis vor wenigen Jahrtausenden von ganz verschiedenen Völkern bewohnt wurden, und auch unter den sogenannten Schwarzafrikanern sind die Unterschiede groß. Schon vor der Ankunft weißer Kolonialisten lebten in Afrika nicht nur Schwarze, sondern es waren dort (wie wir sehen werden) fünf der sechs wichtigsten Formengruppen der menschlichen Spezies vertreten, von denen drei ausschließlich in Afrika ansässig waren. Ein Viertel aller Sprachen der Welt wird nur in Afrika gesprochen. Kein anderer Kontinent kommt Afrika auch nur nahe, was die Vielfalt der menschlichen Spezies betrifft.

Die Vielfalt der afrikanischen Völker war das Ergebnis von Afrikas vielfältiger Geographie und langer Vorgeschichte. Als einziger Kontinent erstreckt sich Afrika von der nördlichen bis zur südlichen gemäßigten Zone. Es umfaßt einige der trockensten Wüsten, der größten Regenwälder und der höchsten äquatorialen Berge unseres Planeten. Die Anwesenheit des Menschen reicht in Afrika länger zurück als irgendwo sonst auf der Welt. Vor rund sieben Millionen Jahren stand hier die Wiege der Menschheit, und wahrscheinlich ist auch der anatomisch moderne Homo sapiens ein Geschöpf Afrikas. Die wechselseitigen Einflüsse, die die zahlreichen afrikanischen Völker über lange Zeiträume aufeinander ausübten, waren die Zutaten einer faszinierenden Vorgeschichte, in deren Verlauf sich unter anderem zwei der dramatischsten Bevölkerungsverschiebungen der letzten 5000 Jahre abspielten: die Bantu-Expansion und die Besiedlung Madagaskars von Indonesien aus. Wer wo vor wem ankam, hat in Afrika noch heute weitreichende Konsequenzen.

Wie gelangten nun aber jene fünf Hauptgruppen der Menschheit dorthin, wo sie heute auf der afrikanischen Landkarte angesiedelt sind? Warum sind die Schwarzen heute am weitesten verbreitet, warum nicht die vier anderen Gruppen, die im Afrikabild der meisten Amerikaner und Europäer gar nicht vorkommen? Wie können wir je hoffen, Antworten auf diese Fragen zu finden, wo doch – anders als etwa beim Aufstieg Roms – keine schriftlichen Aufzeichnungen Licht auf die frühe afrikanische Vergangenheit werfen? Die Vorgeschichte Afrikas gibt unendlich viele Rätsel auf, von denen erst ein Teil gelöst ist. Bei näherer Betrachtung stößt man allerdings auf einige ebenso verblüffende wie unbeachtete Parallelen zur amerikanischen Vorgeschichte, die Gegenstand des vorangegangenen Kapitels war.

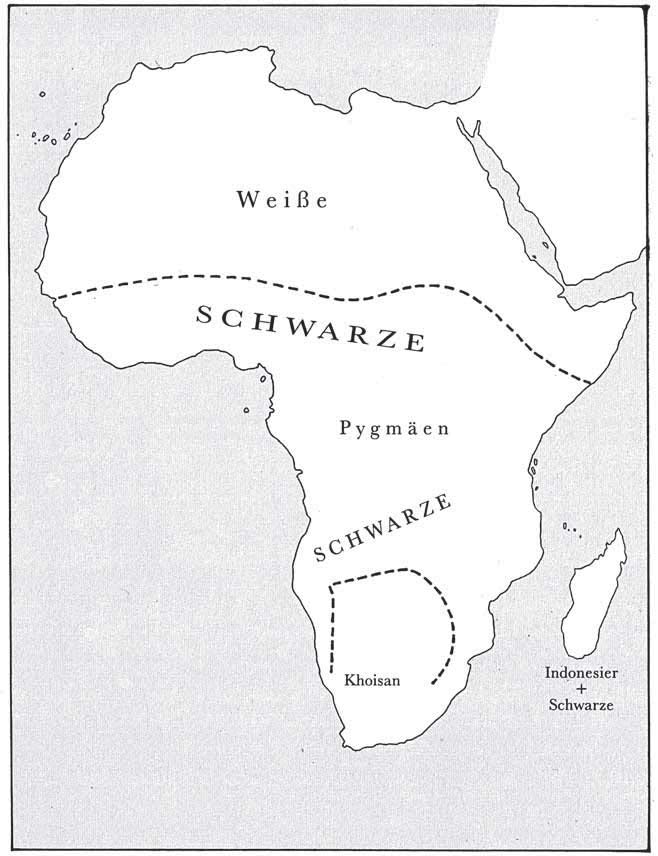

Die fünf Hauptgruppen unserer Spezies, die schon vor dem Jahr 1000 n. Chr. in Afrika beheimatet waren, werden von Nichtwissenschaftlern gemeinhin als Schwarze, Weiße, afrikanische Pygmäen, Khoisan und Asiaten bezeichnet. Die jeweiligen Verbreitungsgebiete sind in Abbildung 18.1 dargestellt, die Unterschiede in Hautfarbe, Haartyp und -farbe sowie in den Gesichtszügen vermitteln die Porträts im Bildteil. Die Schwarzen lebten früher nur in Afrika, und die Verbreitung von Pygmäen und Khoisan ist noch heute auf Afrika beschränkt, während Weiße und Asiaten auf anderen Kontinenten weitaus zahlreicher sind als in Afrika. Diese fünf Gruppen verkörpern sämtliche Hauptrassen der Menschheit mit Ausnahme der australischen Aborigines und ihrer Verwandten.

Völker Afrikas (um 1400 n. Chr.)

Abbildung 18.1 Kritische Hinweise zur Verwendung dieser vertrauten, aber problematischen Kategorien zur Beschreibung der Bevölkerungsverteilung in Afrika finden sich im Text.

Ich höre schon den Aufschrei vieler Leser an dieser Stelle: Zwängen Sie doch die Menschheit nicht willkürlich in derartige Rassenstereotype! Ja, ich gebe zu, daß jede dieser »Hauptgruppen« oder »Hauptrassen« in sich sehr heterogen ist. Die gemeinsame Etikettierung von so unterschiedlichen Völkern wie Zulus, Somalis und Ibus als »Schwarze« ignoriert die Fülle von Unterschieden, die zwischen ihnen bestehen. Nicht minder große Unterschiede bleiben außer acht, wenn wir Ägypter, Berber und Schweden zusammen in einen Topf mit der Aufschrift »Weiße« werfen. Hinzu kommt, daß die Grenzen zwischen Schwarzen, Weißen und den anderen Hauptgruppen fließend sind: Jedes Volk der Erde hat mit jedem anderen Volk, dem es je begegnete, gemeinsame Nachkommen hinterlassen. Wie wir sehen werden, sind die genannten Hauptgruppen für das Verständnis der Geschichte aber dennoch von so großem Nutzen, daß ich nicht darauf verzichten möchte, sie zu verwenden. Ich tue das im vollen Bewußtsein ihrer Unzulänglichkeit, ohne darauf allerdings in jedem Satz erneut hinzuweisen.

Von den fünf afrikanischen Gruppen sind Vertreter etlicher schwarzer und weißer Populationen Amerikanern und Europäern wohlbekannt, so daß sich eine Beschreibung ihrer physischen Erscheinung an dieser Stelle erübrigt. Schon vor 1400 n. Chr. war der größte Teil des Kontinents, genauer gesagt die Südsahara und der größte Teil Afrikas südlich der Sahara (siehe Abbildung 18.1), von Schwarzen besiedelt. Wenngleich die schwarze Bevölkerung der Neuen Welt hauptsächlich aus den Küstenregionen Westafrikas stammt, siedelten Völker, die ihnen vom Aussehen her ähnlich sind, traditionell auch in Ostafrika bis hinauf in den Sudan und im südlichen Afrika bis zur Südostküste von Südafrika. Weiße, von Ägyptern und Libyern bis hin zu Marokkanern, bewohnten die nordafrikanische Küstenzone und die nördliche Sahara. Man würde Nordafrikaner sicher nicht mit blonden, blauäugigen Schweden verwechseln, aber dennoch würden sie die meisten Laien wegen ihrer helleren Haut und dem glatteren Haar im Vergleich zu den »schwarzen« Völkern weiter südlich als »Weiße« bezeichnen. Die Mehrzahl der afrikanischen Schwarzen und Weißen lebte von Ackerbau oder Viehzucht oder beidem.

Anders die nächsten beiden Gruppen, Pygmäen und Khoisan, die als Jäger und Sammler weder Anbaupflanzen noch Vieh besaßen. Wie Schwarze sind Pygmäen dunkelhäutig und kraushaarig. Sie unterscheiden sich von ihnen jedoch durch ihren sehr viel kleineren Wuchs, die etwas ins Rötliche gehende Hautfarbe, die stärkere Gesichts- und Körperbehaarung und die vorstehende Stirn. Die meisten Pygmäen leben als Jäger und Sammler verstreut in den zentralafrikanischen Regenwäldern und treiben Handel mit benachbarten schwarzen Bauern (oder verdingen sich bei diesen als Landarbeiter).

Von den genannten Gruppen sind Amerikanern oder Europäern die Khoisan am wenigsten bekannt, ja vermutlich haben viele noch nie ihren Namen gehört. Einst im ganzen südlichen Afrika verbreitet, umfaßten die Khoisan nicht nur kleinwüchsige Jäger und Sammler, die San, sondern auch Rinderhirtenstämme von größerer Statur, die Khoikhoin. (Diese Bezeichnungen werden heute den älteren Namen Hottentotten und Buschmänner vorgezogen.) Sowohl Khoikhoin als auch San unterscheiden (beziehungsweise unterschieden) sich im Aussehen stark von den Schwarzen: Ihre Haut ist gelblich, ihr Haar sehr eng gelockt, und die Frauen haben einen starken Fettansatz am Gesäß (Fachausdruck: Steatopygie). In den letzten Jahrhunderten ist die Zahl der Khoikhoin stark geschrumpft: Europäische Kolonisten erschossen oder vertrieben sie oder infizierten sie mit Krankheiten; von den Überlebenden vermischten sich viele mit Europäern, woraus die Populationen hervorgingen, die in Südafrika als »Coloreds« oder »Basters« bekannt sind. Die San wurden ähnlich stark dezimiert, doch wenigstens eine kleine Zahl von ihnen konnte ihre Eigenständigkeit in namibischen Wüstengebieten, die für Landwirtschaft nicht taugen, bewahren. Ins Bewußtsein einer breiteren Öffentlichkeit drangen sie vor einigen Jahren durch den Kinofilm Die Götter müssen verrückt sein. Die weiße Population im Norden des Kontinents birgt keine großen Überraschungen, da Völker von ähnlichem Aussehen in benachbarten Regionen des Nahen Ostens und Europas beheimatet sind. Während der gesamten überlieferten Geschichte haben zwischen Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika Völkerwanderungen in alle Richtungen stattgefunden. Ich werde deshalb in diesem Kapitel nicht ausführlich auf die weißen Afrikaner eingehen, da ihre Herkunft kein Geheimnis darstellt. Rätsel geben uns indessen Schwarze, Pygmäen und Khoisan auf, deren heutige Verbreitungsgebiete auf umfassende Wanderungen in der Vergangenheit schließen lassen. So deutet beispielsweise das fragmentierte Verbreitungsgebiet der 200 000 Pygmäen, die verstreut unter 120 Millionen Schwarzen leben, darauf hin, daß dieses Jägervolk einst in den Regenwäldern am Äquator weit verbreitet war, bis schwarze bäuerliche Völker einwanderten und die Pygmäen in isolierte Rückzugsgebiete vertrieben. Das Gebiet der Khoisan im südlichen Afrika ist überraschend klein für ein Volk mit so ausgeprägter Anatomie und Sprache. Hatten möglicherweise auch die Khoisan einst ein viel größeres Verbreitungsgebiet, bis ihre nördlicheren Populationen auf irgendeine Weise eliminiert wurden?

Die größte Anomalie habe ich bis zum Schluß aufgehoben. Sie betrifft Madagaskar, jene große Insel, die nur 400 Kilometer vor der afrikanischen Ostküste und damit sehr viel näher an Afrika als an irgendeinem anderen Kontinent liegt (zwischen Madagaskar und Asien beziehungsweise Australien erstreckt sich der Indische Ozean in seiner vollen Breite). Die Bevölkerung Madagaskars setzt sich aus zwei Elementen zusammen. Zum einen aus afrikanischen Schwarzen, was nicht weiter überrascht, zum anderen jedoch aus Menschen, die aufgrund ihres Aussehens sofort als Südostasiaten erkennbar sind. Die von allen Bewohnern Madagaskars – Asiaten, Schwarzen und Mischlingen – gesprochene Sprache gehört zur austronesischen Sprachfamilie und weist starke Ähnlichkeit mit der Maanyan-Sprache Borneos auf, einer Insel, die rund 6500 Kilometer entfernt auf der anderen Seite des Ozeans liegt. Kein anderes Volk, das den Maanyan oder anderen Bewohnern Borneos auch nur entfernt ähnelt, lebt im Umkreis von Tausenden von Kilometern um Madagaskar.

Diese madagassischen Austronesier mit ihrer austronesischen Sprache und abgewandelten austronesischen Kultur lebten bereits auf Madagaskar, als die ersten Europäer im Jahr 1500 die Insel betraten. Für mich gibt es in der gesamten menschlichen Siedlungsgeographie nichts Verblüffenderes. Man stelle sich vor, Kolumbus hätte bei seiner Ankunft in Kuba blonde, blauäugige Skandinavier mit einer dem Schwedischen ähnlichen Sprache vorgefunden, während das nordamerikanische Festland von indianischen Sprechern amerindischer Sprachen bewohnt war. Wie um alles in der Welt konnten prähistorische Bewohner Borneos, die vermutlich in Booten ohne Karten oder Kompaß reisten, bis nach Madagaskar gelangen?

Das Beispiel Madagaskars zeigt, daß Sprachen ebenso wie die physische Erscheinung von Völkern wertvolle Hinweise auf ihre Herkunft geben können. Ein bloßer Blick auf die Bewohner Madagaskars genügt, um zu wissen, daß ein Teil von ihnen aus Südostasien stammt. Woher genau, das könnten wir allerdings nicht sagen, und auf Borneo wären wir sicher nicht gekommen. Was können wir aber noch aus afrikanischen Sprachen lernen, das uns nicht schon afrikanische Gesichter verraten?

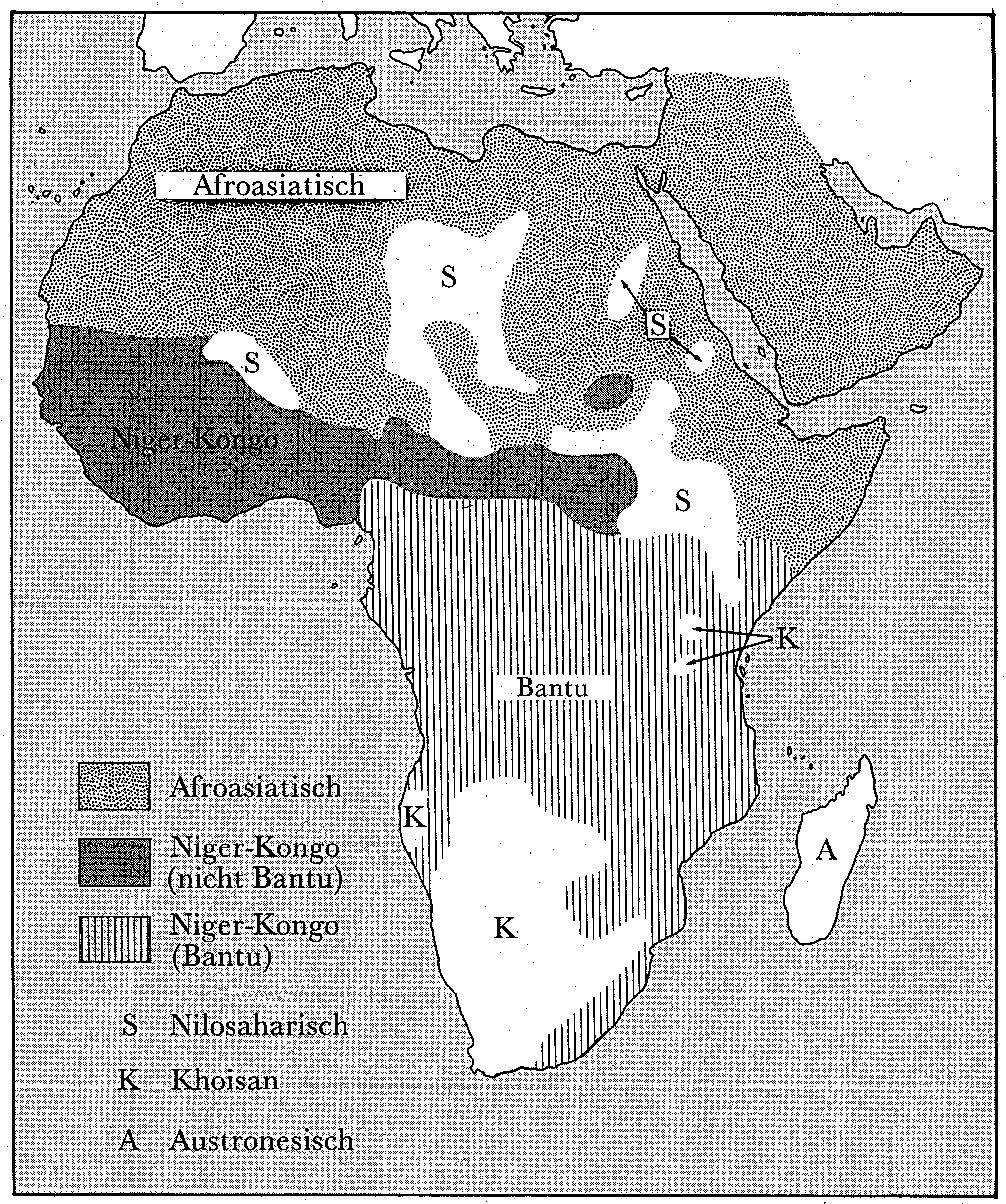

Klarheit in die schwindelerregende Komplexität der 1500 Sprachen Afrikas brachte der berühmte Linguist Joseph Greenberg von der Stanford University, der erkannte, daß sämtliche dieser Sprachen insgesamt nur fünf Sprachfamilien zuzuordnen sind (Verbreitungsgebiete siehe Abbildung 18.2). Wer von Ihnen geglaubt hat, die Linguistik sei eine besonders langweilige, trockene Disziplin, wird sicher erstaunt sein zu erfahren, in welch faszinierender Weise Abbildung 18.2 zu unserem Verständnis der afrikanischen Geschichte beiträgt.

Wenn wir zunächst Abbildung 18.2 mit Abbildung 18.1 vergleichen, so erkennen wir eine grobe Übereinstimmung zwischen Sprachfamilien und menschlicher Anatomie: Die Sprachen einer bestimmten Sprachfamilie werden in der Regel von Menschen gesprochen, die sich nach ihrem Aussehen einordnen lassen. So sind afroasiatische Sprecher überwiegend Menschen, die wir als Weiße oder Schwarze klassifizieren würden, nilosaharische und Niger-Kongo-Sprecher sind Schwarze, Khoisan-Sprecher Khoisan und Austronesischsprecher Indonesier. Dies läßt vermuten, daß sich die Evolution der Sprachen parallel zur Evolution ihrer Sprecher vollzog.

Im oberen Teil von Abbildung 18.2 verbirgt sich die erste Überraschung, ein schwerer Schlag für Eurozentriker, die fest an die Überlegenheit der sogenannten westlichen Zivilisation glauben. Man hat uns beigebracht, daß die westliche Zivilisation im Nahen Osten entstand, in Europa durch Griechen und Römer zur Blüte gelangte und daß sie drei der großen Religionen der Menschheit hervorbrachte: Christentum, Judentum und Islam. Diese Religionen entstanden im Schoße von Völkern mit drei eng miteinander verwandten, sogenannten semitischen Sprachen: Aramäisch (die Sprache Jesu Christi und der Apostel), Hebräisch und Arabisch. Mit semitischen Völkern assoziieren wir automatisch den Nahen Osten.

Greenberg fand jedoch heraus, daß die semitischen Sprachen in Wirklichkeit nur einen von sechs oder noch mehr Zweigen der sehr viel größeren Sprachfamilie der afroasiatischen Sprachen bilden, deren übrige Zweige (bestehend aus 222 überlebenden Sprachen) gänzlich auf Afrika beschränkt sind. Selbst die semitische Untergruppe ist in erster Linie afrikanisch – 12 von ihren 19 überlebenden Sprachen werden in Äthiopien gesprochen. Dies läßt vermuten, daß die afroasiatischen Sprachen ursprünglich aus Afrika stammen und daß nur ein Zweig in den Nahen Osten hinüberwuchs. Somit war möglicherweise Afrika die Geburtsstätte der Sprachen, die von den Verfassern des Alten und des Neuen Testaments und des Korans, Stützpfeiler der westlichen Zivilisation, gesprochen wurden.

Die nächste Überraschung in Abbildung 18.2 ist eine scheinbare Kleinigkeit, die ich unerwähnt ließ, als ich gerade ausführte, daß zwischen Völkern mit physischen Unterschieden meist auch ausgeprägte sprachliche Unterschiede bestehen. Von den fünf in Afrika vertretenen Gruppen – Schwarze, Weiße, Pygmäen, Khoisan und Indonesier – besitzen nur die Pygmäen keine eigenen Sprachen: Jeder Pygmäenverband spricht die gleiche Sprache wie die benachbarten schwarzen Bauern. Vergleicht man jedoch, wie eine bestimmte Sprache von Pygmäen und Schwarzen gesprochen wird, so stellt man fest, daß die Pygmäen-Version einige eigene Wörter und lautliche Besonderheiten aufweist.

Abbildung 18.2 Sprachfamilien Afrikas

Gewiß waren Menschen von so unverwechselbarer Gestalt wie die Pygmäen, die noch dazu in einer so charakteristischen Umwelt lebten wie dem äquatorialafrikanischen Regenwald, ursprünglich isoliert genug, um eine eigene Sprachfamilie zu entwickeln. Inzwischen sind diese Sprachen aber verschwunden, und wie wir Abbildung 18.1 entnehmen konnten, ist das heutige Verbreitungsgebiet der Pygmäen äußerst fragmentiert. Geographische und linguistische Indizien leiten uns somit zu der Annahme, daß die Heimat der Pygmäen von schwarzen Bauern »überflutet« wurde, deren Sprachen die verbliebenen Pygmäen übernahmen, wobei nur Spuren ihrer eigenen Sprachen in Form einzelner Wörter und Laute erhalten blieben. Wie an anderer Stelle geschildert, gilt Ähnliches für die malaysischen Negritos (Semang) sowie für die philippinischen Negritos, die austroasiatische beziehungsweise austronesische Sprachen von den Bauern, die in ihr Land eindrangen, übernahmen.

Ähnlich deutet die bruchstückhafte Verbreitung nilosaharischer Sprachen in Abbildung 18.2 darauf hin, daß viele Sprecher dieser Sprachen von Sprechern von Niger-Kongo- oder afroasiatischen Sprachen überrollt wurden. Von noch dramatischeren Vorgängen zeugt die Verbreitung der Khoisan-Sprachen. Diese Sprachen sind berühmt und einzigartig wegen ihrer geschnalzten Konsonanten. (Falls Sie sich schon einmal über einen Namen wie !Kung Bushman gewundert haben: Das Ausrufezeichen steht nicht für voreiliges Erstaunen, sondern dient Linguisten zur Darstellung von Schnalzlauten.) Alle heutigen Khoisan-Sprachen sind auf das südliche Afrika beschränkt, mit zwei Ausnahmen, bei denen es sich um sehr typische, mit Schnalzlauten gespickte Khoisan-Sprachen mit der Bezeichnung Hadza und Sandawe handelt. Beide werden in Tansania gesprochen, fast 2000 Meilen vom nächstgelegenen Verbreitungsgebiet einer Khoisan-Sprache im Süden Afrikas entfernt.

Auch Xhosa und einige andere Niger-Kongo-Sprachen des südlichen Afrika sind voller Schnalzlaute. Noch unerwarteter begegnen uns Schnalzlaute und Khoisan-Wörter in zwei afroasiatischen Sprachen, die von Schwarzen in Kenia gesprochen werden, also noch weiter vom heutigen Lebensraum der Khoisan-Völker entfernt als Hadza und Sandawe in Tansania. Dies alles deutet darauf hin, daß sich das Verbreitungsgebiet der Khoisan-Sprachen und -Völker vom südlichen Afrika einst viel weiter nach Norden erstreckte als heute, bis es, ähnlich wie die Heimat der Pygmäen, von schwarzen Völkern »überflutet« wurde, so daß nur sprachliche Relikte übrigblieben. Diese Erkenntnis, abgeleitet aus linguistischen Indizien, ist von großer Bedeutung, und man hätte sie wohl kaum durch anatomische Untersuchungen an heutigen Völkern gewinnen können.

Den bemerkenswertesten Beitrag der Linguistik habe ich jedoch noch gar nicht erwähnt. Abbildung 18.2 ist zu entnehmen, daß die Niger-Kongo-Sprachfamilie in ganz Westafrika und im größten Teil Afrikas südlich des Äquators verbreitet ist, so daß auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist, wo sie innerhalb dieses riesigen Gebiets ursprünglich beheimatet war. Greenberg erkannte jedoch, daß sämtliche Niger-Kongo-Sprachen Afrikas südlich des Äquators zu einer einzigen Untergruppe namens Bantu gehören. Sie umfaßt nahezu die Hälfte der 1032 Niger-Kongo-Sprachen und über die Hälfte der Niger-Kongo-Sprecher (an die 200 Millionen Menschen). Diese 500 Bantu-Sprachen ähneln einander jedoch so stark, daß man sie auch schon als 500 Dialekte einer einzigen Sprache beschrieben hat.

Zusammen bilden die Bantu-Sprachen nur einen untergeordneten Zweig der Niger-Kongo-Sprachfamilie. Die meisten der 176 anderen Untergruppen drängen sich in Westafrika, also auf einem Bruchteil des gesamten Verbreitungsgebiets der Niger-Kongo-Sprachen. Die typisch sten Bantu-Sprachen und jene anderen Niger-Kongo-Sprachen, die mit den Bantu-Sprachen am engsten verwandt sind, konzentrieren sich auffällig in einem winzigen Gebiet in Kamerun und im angrenzenden Osten Nigerias. Offensichtlich entstand die Niger-Kongo-Sprachfamilie in Westafrika und der Bantu-Zweig am östlichen Rand dieses Raumes, in Kamerun und Nigeria; von dort aus eroberten die Bantu-Sprachen den größten Teil Afrikas südlich des Äquators. Diese Expansion muß so weit zurückliegen, daß das Ur-Bantu genügend Zeit hatte, um 500 Ableger zu bilden; sie kann andererseits noch nicht allzu lange her sein, da sich die aus dem Ur-Bantu hervorgegangenen Sprachen immer noch recht stark ähneln. Da alle anderen Niger-Kongo-Sprecher schwarz sind wie die Bantu selbst, hätten wir aus Erkenntnissen der physischen Anthropologie allein nicht darauf schließen können, wer in welche Richtung wanderte.

Ich will diese Art der linguistischen Argumentation einmal am Beispiel des geographischen Ursprungs der englischen Sprache verdeutlichen. Heute leben mit Abstand die meisten Menschen, deren Muttersprache Englisch ist, in Nordamerika; andere finden wir über den Globus verstreut in Großbritannien, Australien und anderen Ländern. In jedem dieser Länder werden eigene Dialekte des Englischen gesprochen. Besäßen wir keine weiteren Kenntnisse über die Geschichte und die Verbreitungsgebiete von Sprachen, so hätten wir vielleicht darauf getippt, daß Englisch einst in Nordamerika entstand und später von Kolonisten nach Großbritannien und Australien gebracht wurde.

Nun ist es aber so, daß die vielen englischen Dialekte nur einen einzigen Zweig der germanischen Sprachfamilie bilden. Alle anderen Untergruppen – die skandinavischen Sprachen, Deutsch und Niederländisch – drängen sich auf engem Raum im Nordwesten Europas. Insbesondere Friesisch, die mit dem Englischen am engsten verwandte germanische Sprache, wird nur in einem kleinen Küstengebiet Hollands und Norddeutschlands gesprochen. Aus diesem Sachverhalt würde ein Linguist sofort den Schluß ziehen, daß die englische Sprache im Nordwesten Europas entstand und von dort den Weg in die weite Welt antrat. In der Tat wissen wir aus der Geschichtsschreibung, daß das Englische im 5. und 6. Jahrhundert n. Chr. von eben dort mit den Angelsachsen nach England gelangte.

Die gleiche Logik sagt uns, daß die nahezu 200 Millionen Bantu, die heute die afrikanische Landkarte dominieren, ursprünglich aus Kamerun und Nigeria stammen. Neben dem nordafrikanischen Ursprung der Semiten und der Herkunft der madagassischen Asiaten ist dies eine weitere Erkenntnis, die ohne die Hilfe der Linguistik nicht möglich gewesen wäre.

Wir hatten bereits aus den Verbreitungsgebieten der Khoisan-Sprachen und dem Fehlen von Pygmäen-Sprachen den Schluß gezogen, daß Pygmäen und Khoisan-Völker einst stärker verbreitet waren, bis sie von Schwarzen »überflutet« wurden. (Ich verwende »überfluten« als neutralen, alles umfassenden Begriff, der offenläßt, ob es dabei zur Eroberung, Vertreibung, Vermischung, Tötung oder Infektion mit Krankheiten kam.) Von den Verbreitungsgebieten der Niger-Kongo-Sprachen wissen wir nun, daß die Schwarzen, die die »Überflutung« verkörperten, Bantu waren. Die bisher erörterten anatomischen und linguistischen Indizien führten uns zwar zu der Erkenntnis, daß jene prähistorischen Ausbreitungsbewegungen stattgefunden haben, doch ihre Ursachen sind damit noch nicht enträtselt. Erst die Indizien, die ich im folgenden präsentieren werde, können uns helfen, Antworten auf zwei weitere Fragen zu finden: Was versetzte die Bantu in die Lage, die Oberhand über Pygmäen und Khoisan zu gewinnen? Wann erreichten die Bantu die angestammten Gebiete der Pygmäen und Khoisan-Völker?

Wir wollen der Frage nach der Bantu-Überlegenheit nachgehen, indem wir die verbliebene Form von Indizien aus dem lebendigen Hier und Heute untersuchen: domestizierte Pflanzen und Tiere nebst den Erkenntnissen, die aus ihnen ableitbar sind. Wie wir in früheren Kapiteln sahen, sind diese Erkenntnisse von großer Bedeutung, da die Landwirtschaft höhere Bevölkerungsdichten, Krankheitserreger, technische Errungenschaften, neue Formen politischer Organisation und sonstige Ingredienzien der Macht hervorbrachte. Völker, die aufgrund des Zufalls ihrer geographischen Heimat die Landwirtschaft erbten oder entwickelten, waren so in der Lage, Völker mit einer weniger günstigen Geographie zu verdrängen.

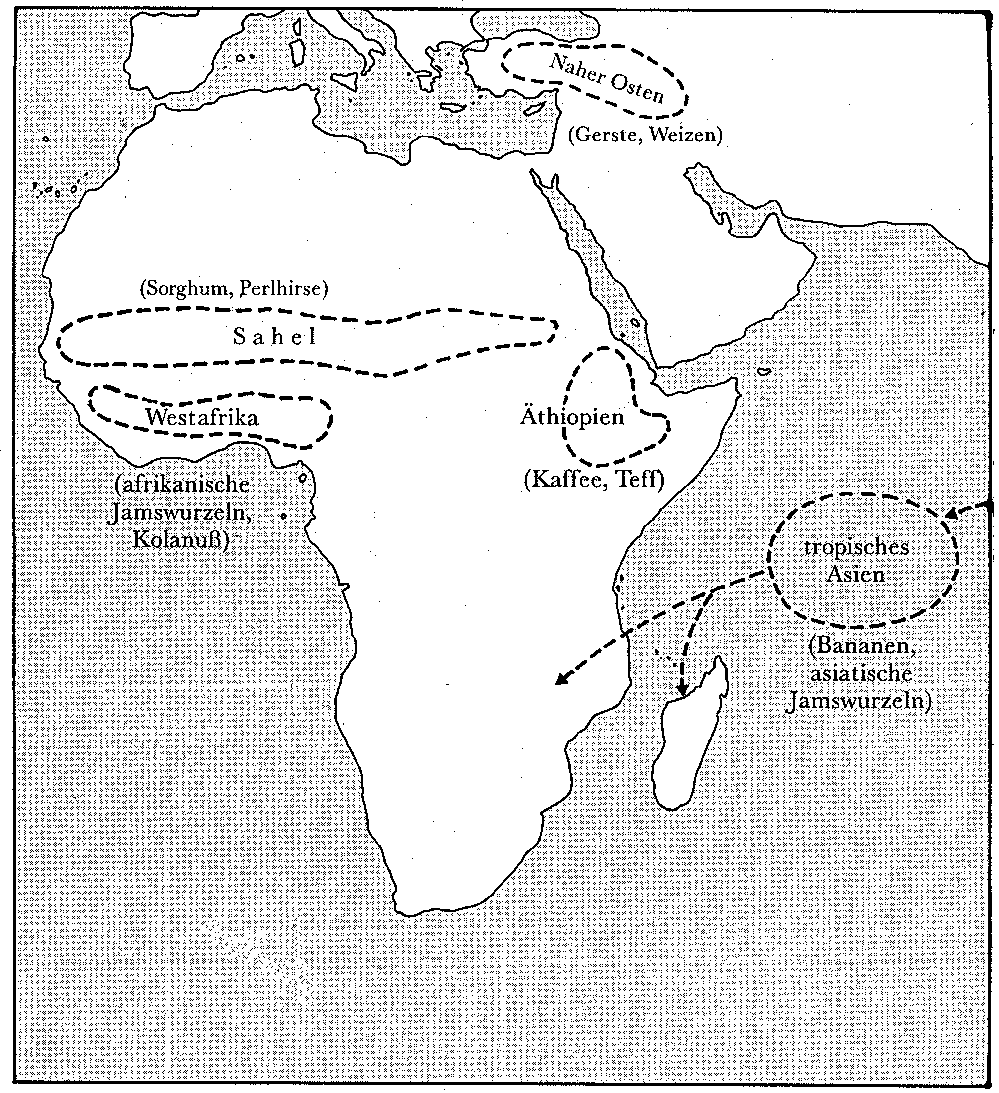

Als die Europäer im 15. Jahrhundert in Afrika südlich der Sahara eintrafen, bauten die Afrikaner fünf Gruppen von Kulturpflanzen an (siehe Abbildung 18.3), von denen jede mit Bedeutung für die afrikanische Geschichte befrachtet war. Die erste Gruppe war nur in Nordafrika bis hinauf ins Hochland von Äthiopien verbreitet. In Nordafrika herrscht ein mediterranes Klima, das sich dadurch auszeichnet, daß die Niederschläge vor allem in den Wintermonaten fallen. (Südkalifornien hat ebenfalls ein mediterranes Klima, was erklärt, warum mein Keller und der von Millionen anderen Südkaliforniern im Winter oft überflutet wird, im Sommer aber garantiert knochentrocken ist.) Im Bereich des Fruchtbaren Halbmonds in Vorderasien, wo die Landwirtschaft geboren wurde, herrschen ähnliche klimatische Verhältnisse mit erhöhtem Niederschlag während der Wintermonate.

Deshalb waren alle ursprünglichen Anbaupflanzen Nordafrikas in ihrem Keimungs- und Wachstumsverhalten an winterliche Regenfälle angepaßt. Von der Archäologie wissen wir, daß diese Pflanzen erstmals vor etwa 10 000 Jahren in Vorderasien domestiziert wurden. Von dort breiteten sie sich in benachbarte Regionen Nordafrikas mit ähnlichen Klimaverhältnissen aus und bildeten das Fundament des Aufstiegs der alten ägyptischen Zivilisation. Zu ihnen zählten so bekannte Gewächse wie Weizen, Gerste, Erbsen, Bohnen und Weinbeeren. Diese sind uns deshalb so vertraut, weil sie sich auch in klimatisch verwandte benachbarte Regionen Europas und von dort nach Amerika und Australien ausbreiteten und zu einigen der bedeutendsten Anbaupflanzen der gemäßigten Breiten wurden.

Wenn man die Sahara von Norden her durchquert und in der südlich angrenzenden Sahelzone wieder auf Regen trifft, stellt man fest, daß die Niederschläge im Sahel nicht in den Wintermonaten, sondern im Sommer fallen. Selbst wenn die an winterliche Niederschläge angepaßten Anbaupflanzen aus Vorderasien irgendwie den Weg durch die Sahara gefunden hätten, wäre es schwierig gewesen, sie in der Sahelzone heimisch zu machen. Statt dessen finden wir dort zwei Gruppen afrikanischer Anbaupflanzen, deren wilde Vorfahren unmittelbar südlich der Sahara vorkommen und an sommerliche Niederschläge und geringere jahreszeitliche Schwankungen der Tageslänge angepaßt sind. Die eine Gruppe besteht aus Pflanzen, deren Vorfahren in der Sahelzone von Westen nach Osten weit verbreitet sind und die wahrscheinlich auch in diesem Raum domestiziert wurden. Hierzu zählen insbesondere Sorghum und Perlhirse, die in großen Teilen Afrikas südlich der Sahara eine wichtige Rolle in der Landwirtschaft spielen. Sorghum erwies sich als so nützliches Anbaugewächs, daß es mittlerweile auf allen Kontinenten in Regionen mit heißem, trockenem Klima angebaut wird, auch in den USA.

Abbildung 18.3 Ursprungsgebiete traditionell in Afrika angebauter Kulturpflanzen (d.h. vor Ankunft der Kulturpflanzen europäischer Kolonisten), mit zwei Beispielen für jedes Gebiet.

Die andere Gruppe besteht aus Pflanzen, deren wilde Vorfahren in Äthiopien vorkommen und vermutlich im äthiopischen Hochland domestiziert wurden. Die meisten werden auch heute noch ausschließlich in Äthiopien angebaut und sind Amerikanern und Europäern unbekannt – zu ihnen zählen unter anderem rauscherzeugende Samenkörner, Gewächse mit bananenartigen Früchten (Ensete), die zum Bierbrauen verwendete Fingerhirse und Teff, eine Getreidesorte mit winzigen Samenkörnern, aus der in Äthiopien Brot gebacken wird. Jeder kaffeesüchtige Leser kann sich bei den alten Äthiopiern für die Domestikation des Kaffeestrauchs bedanken. Seine Verbreitung blieb auf Äthiopien beschränkt, bis er in Arabien Fuß faßte und schließlich seinen Siegeszug um die Welt antrat; heute ist er in vielen Ländern, von Brasilien bis Neuguinea, von überragender wirtschaftlicher Bedeutung.

Die vorletzte Gruppe afrikanischer Anbaupflanzen entwickelte sich im feuchtheißen Klima Westafrikas aus wildwachsenden Vorfahren. Einige, darunter afrikanischer Reis, blieben praktisch auf diese Region beschränkt. Andere, etwa die afrikanische Jamswurzel, konnten sich auch in anderen Gebieten Afrikas südlich der Sahara etablieren, und zwei weitere, Ölpalme und Kolanuß, schafften sogar den Sprung auf andere Kontinente. Die koffeinhaltigen Samen der Kolanuß wurden in Westafrika als Rauschmittel gekaut, lange bevor die Coca-Cola-Company erst die Amerikaner und dann den Rest der Welt nach einem Erfrischungsgetränk verrückt machte, dem in seiner ursprünglichen Form Extrakte aus der Kolanuß beigemischt waren.

Die letzte Gruppe afrikanischer Anbaupflanzen ist ebenfalls an ein feuchtes Klima angepaßt, sorgt aber in Abbildung 18.3 für die größte Überraschung. Bananen, asiatische Jamswurzeln und Taro waren in Afrika südlich der Sahara schon im 15. Jahrhundert weit verbreitet, und an der Küste Ostafrikas wurde asiatischer Reis angebaut. Doch beheimatet waren diese Gewächse in Südostasien. Ihre Präsenz in Afrika würde uns in helles Erstaunen versetzen, hätte uns nicht schon die Anwesenheit von Indonesiern auf Madagaskar mit Afrikas prähistorischer asiatischer »Connection« bekannt gemacht. Fuhren Austronesier von Borneo zur Küste Ostafrikas, überließen dankbaren afrikanischen Bauern ihre Kulturpflanzen, nahmen afrikanische Fischer an Bord und stachen im Abendrot wieder in See, um Madagaskar zu besiedeln, ohne weitere austronesische Spuren in Afrika zu hinterlassen?

Die verbliebene Überraschung besteht darin, daß der Ursprung sämtlicher heimischer Anbaupflanzen Afrikas – jener der Sahelzone, Äthiopiens und Westafrikas – nördlich des Äquators lag. Kein einziges afrikanisches Kulturgewächs war südlich des Äquators beheimatet. Dies läßt schon ahnen, warum Sprecher von Niger-Kongo-Sprachen, die aus Gebieten nördlich des Äquators stammten, in der Lage waren, die äquatorialafrikanischen Pygmäen und die Khoisan-Völker südlich des Äquators aus ihrer angestammten Heimat zu verdrängen. Daß weder Khoisan noch Pygmäen eine eigene Landwirtschaft entwickelten, lag nicht an ihrer Unzulänglichkeit als Bauern, sondern einzig und allein daran, daß die meisten Wildpflanzen des südlichen Afrika für die Domestikation nicht in Frage kamen. Weder Bantu-Bauern noch weißen Farmern, den Erben einer jahrtausendealten landwirtschaftlichen Tradition, gelang es später, aus heimischen Gewächsen des südlichen Afrika neue Nahrungspflanzen zu züchten.

Viel schneller als Afrikas domestizierte Pflanzen sind seine wenigen Haustierarten aufgezählt. Das einzige Tier, von dem wir mit Sicherheit wissen, daß es in Afrika domestiziert wurde, da seine wildlebenden Vorfahren nirgendwo anders anzutreffen sind, ist das Perlhuhn. Die wilden Vorfahren domestizierter Rinder, Esel, Schweine, Hunde und Hauskatzen waren in Nordafrika, aber auch in Südwestasien heimisch, so daß sich nicht genau sagen läßt, wo sie zuerst domestiziert wurden; die ältesten zur Zeit bekannten Daten für domestizierte Esel und Hauskatzen deuten allerdings auf Ägypten. Nach neueren Erkenntnissen wurden Rinder möglicherweise sowohl in Nordafrika als auch in Südwestasien und Indien unabhängig domestiziert und bildeten gemeinsam die Vorfahren der heutigen afrikanischen Rinderrassen. Alle übrigen Haustiere Afrikas müssen an anderen Orten domestiziert und später nach Afrika gebracht worden sein, was daran zu erkennen ist, daß ihre wildlebenden Vorfahren nur in Eurasien vorkommen. So wurden Afrikas Schafe und Ziegen in Südwestasien domestiziert, seine Hühner in Südostasien, seine Pferde im Süden Rußlands und seine Kamele vermutlich in Arabien.

Das Überraschendste an dieser Aufzählung afrikanischer Haustiere ist wieder einmal das, was fehlt. Vertreten ist keine einzige der großen wilden Säugetierarten, für die Afrika berühmt ist und die dort in so großer Zahl und Vielfalt beheimatet sind – Zebras und Gnus, Nashörner und Flußpferde, Giraffen und Büffel. Wie wir sehen werden, war diese Tatsache für den Lauf der afrikanischen Geschichte nicht minder folgenschwer als der Mangel an einheimischen Kulturpflanzen in Afrika südlich des Äquators.

Dieser kurze Überblick über die wichtigsten afrikanischen Anbaupflanzen und Haustiere verdeutlicht, daß einige von ihnen eine weite Reise hinter sich haben, sowohl innerhalb als auch außerhalb Afrikas. Wie auf anderen Kontinenten hatten auch in Afrika einige Völker mehr »Glück« als andere hinsichtlich der Ausstattung mit domestizierbaren Wildpflanzen und -tieren, die sie in ihrer Umgebung vorfanden. Zieht man die Parallele zur Verdrängung australischer Aborigines, die als Jäger und Sammler lebten, durch britische Kolonisten, die sich von Weizen und Rindfleisch ernährten, drängt sich der Verdacht auf, daß einige der »glücklicheren« Afrikaner aus ihrem Vorteil Kapital schlugen, indem sie ihre afrikanischen Nachbarn »überfluteten«. Wenden wir uns nun an die Archäologie, um herauszufinden, wer wann wen »überflutete«.

Welche Erkenntnisse kann uns die Archäologie über Zeitpunkte und Orte der Entstehung von Ackerbau und Viehzucht in Afrika vermitteln? Jedem von der Geschichte der westlichen Zivilisation durchdrungenen Leser sei verziehen, wenn er vielleicht meint, daß die afrikanische Landwirtschaft im Niltal Ägyptens ihren Ausgang nahm, im Land der Pharaonen und Pyramiden. Schließlich war Ägypten um 3000 v. Chr. zweifellos die am weitesten entwickelte afrikanische Gesellschaft und eines der frühesten Zentren der Schrift. Die ältesten archäologischen Funde, die die Existenz der Landwirtschaft in Afrika belegen, stammen jedoch möglicherweise aus der Sahara.

Wie jeder weiß, ist die Sahara heute zum größten Teil so trocken, daß dort nicht einmal Gras wächst. Zwischen 9000 und 4000 v. Chr. herrschte jedoch ein feuchteres Klima. Damals gab es in der Sahara etliche Seen und zahlreiches Wild, und die Saharabewohner begannen, Vieh zu züchten und Töpferwaren herzustellen; später hielten sie auch Schafe und Ziegen, und möglicherweise begannen sie sogar mit der Domestikation von Sorghum und Hirse. Die saharische Weidewirtschaft ist älter als der früheste belegte Zeitpunkt der Ankunft der Landwirtschaft in Ägypten (5200 v. Chr.) in Form eines kompletten Bündels aus Winterpflanzen und Haustieren vorderasiatischer Herkunft. Auch Westafrika und Äthiopien waren Keimstätten der Nahrungsproduktion; um 2500 v. Chr. hatten Viehzüchter bereits die heutige Grenze zwischen Äthiopien und Nordkenia nach Süden überschritten.

Während es sich hierbei um Folgerungen handelt, die auf archäologischen Indizien beruhen, gibt es noch eine weitere, unabhängige Methode zur Datierung der Ankunft domestizierter Pflanzen und Tiere, und zwar durch einen Vergleich der Bezeichnungen, die in modernen Sprachen für sie verwendet werden. Vergleicht man die Namen bestimmter Pflanzen in südnigerianischen Sprachen, die zur Niger-Kongo-Familie gehören, ergibt sich eine Einteilung in drei Gruppen. Die erste umfaßt Fälle, bei denen die Bezeichnung für eine bestimmte Anbaupflanze in allen südnigerianischen Sprachen sehr ähnlich ist. Dies gilt beispielsweise für die westafrikanische Jamswurzel, die Ölpalme und die Kolanuß – Gewächse, von denen man schon aufgrund botanischer und anderer Indizien annahm, daß sie in Westafrika heimisch waren und dort erstmals domestiziert wurden. Da es sich bei ihnen um die ältesten westafrikanischen Kulturpflanzen handelt, finden wir die gleichen Bezeichnungen in allen modernen südnigerianischen Sprachen wieder.

Die nächste Gruppe bilden Anbaupflanzen, deren Namen nur innerhalb einer kleinen Untergruppe der südnigerianischen Sprachen ähnlich sind. Hierbei haben wir es mit Pflanzen vermutlich indonesischer Herkunft zu tun, wie etwa Bananen und asiatischen Jamswurzeln. Offenbar trafen sie erst im südnigerianischen Raum ein, als der Prozeß der Differenzierung von Sprachen in Untergruppen schon begonnen hatte, so daß in jeder Untergruppe andere Namen für die neuen Pflanzen gefunden wurden und entsprechend auch in den modernen Sprachen anzutreffen sind. Die letzte Gruppe bilden Namen ohne sprachgruppenbezogene Ähnlichkeit. Es handelt sich dabei um Kulturgewächse aus der Neuen Welt, wie Mais und Erdnüsse, von denen wir wissen, daß sie nach Beginn der transatlantischen Schiffahrt (1492 n. Chr.) in Afrika eingeführt wurden und sich seitdem entlang der Handelswege ausbreiteten, oft unter Beibehaltung ihrer portugiesischen oder anderer fremdländischer Namen.

Selbst wenn uns keinerlei botanische oder archäologische Erkenntnisse vorlägen, könnten wir allein aus den linguistischen Indizien den Schluß ziehen, daß zuerst heimische westafrikanische Pflanzen domestiziert wurden; als nächste kamen indonesische und zuletzt die von Europäern eingeführten Gewächse. Der Historiker Christopher Ehret von der University of California in Los Angeles hat mit Hilfe dieses sprachwissenschaftlichen Erklärungsansatzes versucht, die Reihenfolge zu ermitteln, in der die Sprecher der verschiedenen afrikanischen Sprachfamilien mit der Nutzung von Haustieren und domestizierten Pflanzen begannen. Mit einem als Glottochronologie bezeichneten Verfahren, das auf Berechnungen der Veränderungsgeschwindigkeit von Wörtern über längere Zeiträume basiert, ist die vergleichende Sprachwissenschaft sogar in der Lage, die ungefähren Zeitpunkte von Domestikationen beziehungsweise der Ankunft von Kulturpflanzen zu nennen.

Wenn wir die direkten archäologischen und die eher indirekten linguistischen Erkenntnisse zusammen betrachten, können wir folgern, daß die Sprachen jener Völker, die vor Jahrtausenden in der Sahara Sorghum und Hirse domestizierten, Vorgängersprachen der heutigen nilosaharischen Sprachen waren. Entsprechend handelte es sich bei den Sprachen jener bäuerlichen Bewohner Westafrikas, die als erste für tropischfeuchte Klimaverhältnisse geeignete Anbaupflanzen domestizierten, um Vorgängersprachen der modernen Niger-Kongo-Sprachen. Und schließlich waren es möglicherweise Sprecher afroasiatischer Vorgängersprachen, die sich um die Domestikation heimischer Anbaupflanzen Äthiopiens verdient machten; auf jeden Fall aber waren sie es, die in Nordafrika Kulturpflanzen aus Vorderasien einführten.

Die Pflanzenbezeichnungen in modernen afrikanischen Sprachen gewähren uns so einen Blick auf die Existenz dreier afrikanischer Sprachen vor Tausenden von Jahren: die Vorgängersprachen der heutigen nilosaharischen, Niger-Kongo- und afroasiatischen Sprachen. Aus anderen linguistischen Indizien konnten wir zudem auf die Existenz der Vorgängersprache des Khoisan schließen, nicht aber auf die Namen von Kulturpflanzen (da die Ahnen der heutigen Khoisan keine Pflanzen domestizierten). Nun ist Afrika mit seinen 1500 Sprachen der Gegenwart gewiß groß genug, um die Annahme zu rechtfertigen, daß es dort vor Tausenden von Jahren mehr als nur vier Vorgängersprachen gab. Sie alle müssen jedoch verschwunden sein – entweder weil ihre Sprecher zwar überlebten, aber ihre ursprüngliche Sprache verloren, wie die Pygmäen, oder weil die Sprecher selbst verschwanden.

Das Überleben der vier heutigen afrikanischen Sprachfamilien (die erst in jüngerer Vergangenheit eingetroffene austronesische Sprache Madagaskars bleibt hier außer acht) beruht sicher nicht auf einer ihnen innewohnenden Überlegenheit als Mittel der Kommunikation. Es muß vielmehr einem Zufall der Geschichte zugeschrieben werden: Die Ahnen der Sprecher von nilosaharischen, Niger-Kongo- und afroasiatischen Sprachen lebten zufällig zur rechten Zeit am rechten Ort, um in den Besitz von Haustieren und domestizierten Pflanzen zu gelangen, die es ihnen erlaubten, sich stärker zu vermehren und anderen Völkern ihre Lebensräume abspenstig zu machen oder ihnen wenigstens ihre Sprache aufzuzwingen. Die wenigen Khoisan-Sprecher, die bis in die Neuzeit überlebt haben, verdanken dies vor allem dem Umstand, daß sie abgelegene Gebiete im südlichen Afrika bewohnen, die für die Landwirtschaft der Bantu ungeeignet sind.

Bevor wir die Geschichte der Khoisan-Völker in die Zeit vor dem Einströmen der Bantu zurückverfolgen, wollen wir zuerst einmal sehen, welche Erkenntnisse die Archäologie hinsichtlich der anderen großen prähistorischen Völkerverschiebung Afrikas – der Besiedlung Madagaskars durch Austronesier – für uns bereithält. Bei Forschungsarbeiten auf Madagaskar fanden Archäologen heraus, daß austronesische Kolonisten spätestens um 800 n. Chr., vielleicht aber schon um 300 n. Chr. auf der Insel eintrafen. Dort begegneten sie einer Welt fremdartiger Tiere (und begannen sofort mit ihrer Ausrottung), die so exotisch waren, als kämen sie von einem anderen Stern – das Ergebnis ihrer langen Evolution in madagassischer Abgeschiedenheit. Unter anderem trafen sie auf riesige Elefantenvögel, primitive Primaten von der Größe von Gorillas, Lemuren genannt, und Zwergflußpferde. Bei Ausgrabungen an Stätten der ältesten menschlichen Siedlungen auf Madagaskar kamen Überreste von Eisenwerkzeugen, Vieh und Anbaupflanzen zum Vorschein, was davon kündet, daß es sich bei den Kolonisten nicht bloß um eine Kanuladung Fischer handelte, die vom Kurs abgekommen waren, sondern um eine regelrechte Expedition. Wie kam es zu einem solchen prähistorischen Unternehmen über eine Entfernung von mehr als 6000 Kilometern?

Einen Hinweis liefert ein alter Reiseführer für die Seefahrt auf dem Indischen Ozean, der Periplus maris Erythraei, verfaßt von einem unbekannten Kaufmann, der um 100 n. Chr. in Ägypten lebte. Darin wird ein blühender Seehandel zwischen Indien, Ägypten und der Küste Ostafrikas geschildert. Mit der Ausbreitung des Islam ab etwa 800 n. Chr. beginnt eine Zeit, für die der transozeanische Handel durch Funde großer Mengen nahöstlicher (und zuweilen sogar chinesischer!) Erzeugnisse wie Töpferwaren, Glas und Porzellan in Siedlungen entlang der ostafrikanischen Küste archäologisch gut dokumentiert ist. Die Händler warteten auf günstige Winde, die es ihnen ermöglichten, den Indischen Ozean zwischen Ostafrika und Indien direkt zu überqueren. Als der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama als erster Europäer die Südspitze Afrikas umsegelte und im Jahr 1498 an der Küste Kenias eintraf, fand er dort Siedlungen von Swahili-Händlern vor. Er warb einen Lotsen an und ließ sich von ihm auf der direkten Route nach Indien leiten.

Ein ebenso reger Seehandel herrschte indessen zwischen Indien und Indonesien im Osten. Mag sein, daß die austronesischen Besiedler Madagaskars auf jener östlichen Handelsroute nach Indien gelangten, dann auf die westliche Route einschwenkten und nach Ostafrika weiterfuhren, um sich dort mit Afrikanern zu vereinen und Madagaskar zu entdecken. Jene Vereinigung von Austronesiern und Ostafrikanern lebt heute in Madagaskars austronesischer Sprache fort, die Lehnwörter aus Bantu-Sprachen von der Küste Kenias enthält. Umgekehrt finden sich jedoch keine austronesischen Lehnwörter in kenianischen Sprachen, und auch sonst sind die Spuren der Austronesier in Ostafrika sehr spärlich: Sie bestehen hauptsächlich aus Musikinstrumenten von möglicherweise indonesischem Ursprung (Xylophone und Zithern) und natürlich jenen austronesischen Kulturgewächsen, die für die afrikanische Landwirtschaft so große Bedeutung erlangen sollten. Man fragt sich daher, ob die Austronesier, anstatt die leichtere Route nach Madagaskar über Indien und Ostafrika einzuschlagen, vielleicht (auch wenn es unglaublich erscheinen mag) schnurstracks über den Indischen Ozean segelten, Madagaskar entdeckten und erst später auch die ostafrikanischen Handelswege befuhren. Ganz ist das Rätsel um die verblüffendste Tatsache der menschlichen Siedlungsgeographie also immer noch nicht gelöst.

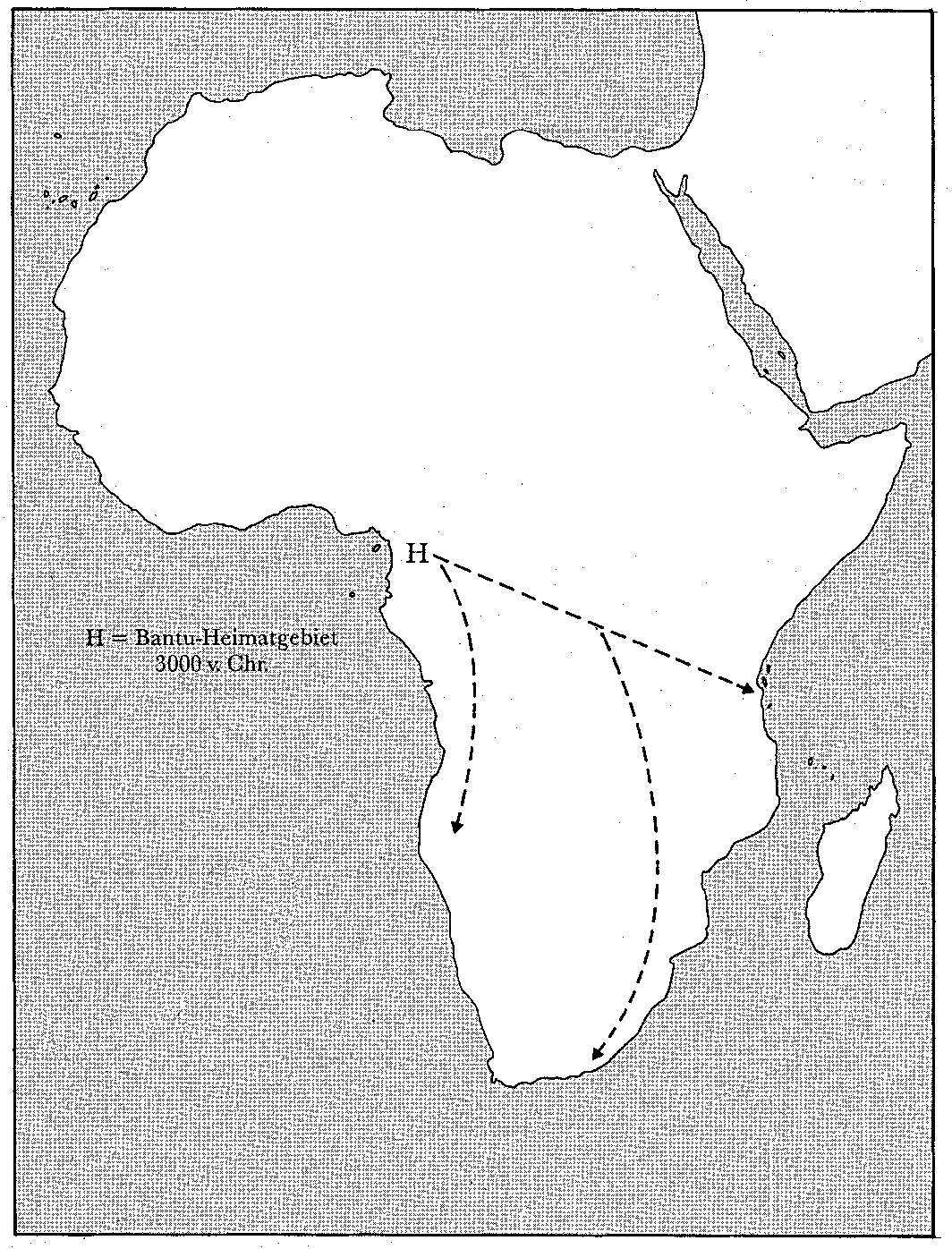

Und was können wir von der Archäologie über die andere große Völkerverschiebung der jüngeren afrikanischen Vorgeschichte erfahren – die Bantu-Expansion? Wie wir aus Erkenntnissen über heutige Völker und ihre Sprachen wissen, war Afrika südlich der Sahara nicht immer schwarz, wie es heute unserer Vorstellung entspricht. Vielmehr haben wir Anlaß zu der Vermutung, daß Pygmäen einst in den Regenwäldern Zentralafrikas und Khoisan-Völker in trockeneren Teilen Afrikas südlich der Sahara weit verbreitet waren. Kann die Archäologie diese Annahmen wohl bestätigen oder widerlegen?

Im Fall der Pygmäen lautet die Antwort »noch nicht«, da Archäologen erst noch alte menschliche Skelette in den zentralafrikanischen Regenwäldern entdecken müssen. Für die Khoisan kann die Frage dagegen mit »Ja« beantwortet werden. In Sambia, nördlich des neuzeitlichen Khoisan-Verbreitungsgebiets, fanden Archäologen Skelette von Menschen, die Ähnlichkeit mit modernen Khoisan aufweisen, sowie Steinwerkzeuge, die denen vergleichbar sind, die Angehörige von Khoisan-Völkern im südlichen Afrika noch anfertigten, als die ersten Europäer eintrafen.

Wie kam es aber zur Verdrängung jener nördlichen Khoisan durch Bantu? Archäologische und linguistische Indizien deuten darauf hin, daß die Expansion bäuerlicher Bantu-Sprecher aus den Savannengebieten Westafrikas in die niederschlagsreicheren Waldgebiete an der westafrikanischen Küste möglicherweise schon um 3000 v. Chr. begann (Abbildung 18.4). Wörter, die noch heute in allen Bantu-Sprachen vorkommen, belegen, daß die Bantu schon damals Vieh hielten und an feuchte Klimaverhältnisse angepaßte Gewächse wie Jamswurzeln anbauten, jedoch nicht über Metall verfügten und immer noch weitgehend vom Jagen und Sammeln sowie vom Fischfang lebten. In den Wäldern verloren sie ihr Vieh, das von Tsetsefliegen übertragenen Krankheiten zum Opfer fiel. Während sie in die äquatorialen Regenwälder des Kongobeckens vordrangen, dort Wald für Pflanzungen rodeten und sich weiter vermehrten, schrumpfte der Lebensraum der pygmäischen Jäger und Sammler, die immer weiter in die Wälder zurückgedrängt wurden.

Um etwa 1000 v. Chr. kamen die Bantu am Ostrand wieder aus den Wäldern hervor und begannen mit der Besiedlung der offeneren Landschaft im Bereich des Ostafrikanischen Grabens und der großen Seen. Dort stießen sie auf ein buntes Völkergemisch aus afroasiatischen und nilosaharischen Ackerbauern und Hirten, die Hirse und Sorghum anbauten und in trockeneren Gebieten Vieh züchteten, sowie aus Khoisan, die vom Jagen und Sammeln lebten. Dank der an feuchte Klimaverhältnisse angepaßten Kulturpflanzen, die sie aus ihrer westafrikanischen Heimat mitbrachten, konnten die Bantu in niederschlagsreichen Gebieten Ostafrikas, mit denen die ehemaligen Bewohner nicht viel anzufangen wußten, Landwirtschaft treiben. In den letzten Jahrhunderten v. Chr. rückten sie bis an die Küste Ostafrikas vor.

In Ostafrika gingen die Bantu langsam dazu über, auch Hirse und Sorghum anzubauen (die nilosaharischen Bezeichnungen für diese Gewächse behielten sie bei). Von ihren nilosaharischen und afroasiatischen Nachbarn übernahmen sie außerdem die Viehzucht, die schon früher einmal zu ihrem landwirtschaftlichen Repertoire gehört hatte. Eine weitere Errungenschaft, in deren Besitz sie in Ostafrika gelangten, war die Eisenverhüttung, die in der Sahelzone gerade erst begonnen hatte. Der Ursprung der Eisenverarbeitung in Afrika südlich der Sahara in der Zeit bald nach 1000 v. Chr. ist noch ungeklärt. Der frühe Zeitpunkt – er fällt ziemlich genau mit der Ankunft nahöstlicher Eisenverarbeitungstechniken in Karthago an der afrikanischen Nordküste zusammen – veranlaßt viele Historiker zu der Annahme, daß die Metallverarbeitung von Norden den Weg durch die Sahara in südlichere Regionen fand. Andererseits geht die Kupferverhüttung in der westafrikanischen Sahara und im Sahel mindestens auf die Zeit um 2000 v. Chr. zurück. Sie könnte Vorläufer und Wegbereiter einer eigenständigen afrikanischen Entdeckung der Eisenverarbeitung gewesen sein. Für diese Hypothese spricht auch, daß sich die von Schmieden in Afrika südlich der Sahara angewandten Eisenverhüttungstechniken von denen des Mittelmeerraums stark unterschieden. So verstanden sich afrikanische Dorfschmiede womöglich schon 2000 Jahre vor der Einführung von Bessemer-Schmelzöfen in Europa und Amerika im 19. Jahrhundert darauf, in ihren Schmelzöfen so hohe Temperaturen zu erzeugen, daß sie darin Stahl herstellen konnten.

Abbildung 18.4 Ungefährer Verlauf der Expansion von Sprechern von Bantu-Sprachen, deren Heimat im Nordwesten des heutigen Bantu-Gebiets lag, im östlichen und südlichen Afrika zwischen 3000 v. Chr. und 500 n. Chr.

Nachdem sich nun auch Eisenwerkzeuge an die Seite ihrer feuchtigkeitsliebenden Kulturpflanzen gesellt hatten, verfügten die Bantu über eine militärischindustrielle Ausstattung, mit der sie im damaligen Afrika südlich des Äquators nicht mehr aufzuhalten waren. In Ostafrika mußten sie sich noch gegen zahlreiche nilosaharische und afroasiatische Bauernvölker behaupten, die Eisenwerkzeuge besaßen wie sie. Doch nach Süden erstreckte sich ein riesiges, dünnbesiedeltes Gebiet über eine Entfernung von mehr als 3000 Kilometern. Die dort lebenden Khoisan-Völker besaßen weder Eisenwerkzeuge noch Anbaupflanzen. Es dauerte nur wenige Jahrhunderte, bis die Bantu-Bauern in einem der rasantesten Kolonisierungszüge der neueren Vorgeschichte bis nach Natal an der Ostküste des heutigen Südafrika vorgestoßen waren.

Man läuft leicht Gefahr, dieses Geschehen, bei dem es sich zweifellos um eine rasche Expansion mit dramatischen Folgen handelte, in grober Vereinfachung so darzustellen, als seien alle Khoisan, die den Bantu im Wege standen, von ihren anstürmenden Horden niedergetrampelt worden. Die Realität war sicher komplizierter. Die Khoisan-Völker des südlichen Afrika waren schon mehrere Jahrhunderte vor dem Bantu-Vorstoß im Besitz von Schafen und Rindern. Die ersten Bantu-Pioniere, vermutlich wenige an der Zahl, suchten sich Gebiete mit Feuchtwäldern, die für ihre auf Jamswurzeln basierende Landwirtschaft geeignet waren. Dabei »übersprangen« sie trockenere Gebiete, in denen die von der Viehzucht und vom Jagen und Sammeln lebenden Khoisan ungestört blieben. Zweifellos entstanden zwischen Khoisan und Bantu, die, ähnlich wie Pygmäen und Bantu noch heute in Äquatorialafrika, zwar Nachbarn waren, aber jeweils unterschiedliche ökologische Lebensräume bewohnten, auch Handels- und Heiratsbeziehungen. Erst allmählich, als sich die Zahl der Bantu vervielfachte und sie begannen, Vieh zu züchten und an Trockenheit gewöhnte Getreidearten anzubauen, drangen sie auch in die Gebiete zwischen den niederschlagsreicheren Regionen vor. Das Ergebnis war letzten Endes das gleiche: Bantu-Bauern nahmen den größten Teil der angestammten Khoisan-Gebiete in Besitz, und die ehemaligen Bewohner hinterließen nur Spuren in Form von Schnalzlauten in manchen Nicht-Khoisan-Sprachen, vergrabenen Skeletten und Knochenwerkzeugen, die der Entdeckung durch Archäologen harren, und der an Khoisan erinnernden körperlichen Erscheinung einiger Bantu-Völker im südlichen Afrika.

Was mit all jenen verschwundenen Khoisan-Populationen genau geschah, wissen wir nicht. Mit Gewißheit können wir bloß sagen, daß Gebiete, in denen Khoisan-Völker lange gelebt hatten, vielleicht Zehntausende von Jahren, heute von Bantu bewohnt sind. Wir können nur versuchen zu erraten, was sich damals abspielte, indem wir anschauen, was in der jüngeren Vergangenheit in vergleichbaren Situationen passierte, wenn stahlgerüstete weiße Bauern auf Jäger und Sammler stießen, die nur Steinwerkzeuge besaßen, beispielsweise australische Aborigines oder kalifornische Indianer. Wir wissen, daß diese Zusammenstöße für die Jäger und Sammler innerhalb kurzer Zeit das Ende bedeuteten: Sie wurden von ihrem Land verjagt, die Männer wurden getötet oder zu Sklaven gemacht, die Frauen geraubt, und beide Geschlechter fielen Krankheiten zum Opfer, die die bäuerlichen Eindringlinge einschleppten. Ein Beispiel für eine solche Krankheit ist in Afrika die Malaria; sie wird von Mücken übertragen, deren Brutstätten in der Nähe von Dörfern liegen. Die anrückenden Bantu hatten bereits erbliche Abwehrkräfte gegen die Malaria entwickelt, die Khoisan aber vermutlich noch nicht.

Abbildung 18.1, in der die Verteilung menschlicher Populationen in Afrika um 1400 n. Chr. dargestellt ist, zeigt jedoch, daß nicht alle Khoisan von Bantu überrannt wurden, sondern daß einige von ihnen in Regionen Südafrikas, die für die Bantu-Landwirtschaft ungeeignet waren, überlebten. Die Xhosa, das südlichste Bantu-Volk, blieben am Fish River an Südafrikas Südküste stehen, rund 1300 Kilometer östlich von Kapstadt. Nun ist das Kap der Guten Hoffnung nicht etwa zu trocken, um dort Landwirtschaft zu treiben. Ganz im Gegenteil, es ist heute so etwas wie die Kornkammer Südafrikas. Der Grund liegt vielmehr darin, daß in der Kapregion ein mediterranes Klima mit winterlichen Niederschlägen herrscht, in dem die an Sommerregen gewöhnten Bantu-Gewächse nicht gedeihen. Als 1652 die Holländer in Kapstadt eintrafen, ihre an Winterregen angepaßten Pflanzen nahöstlicher Herkunft im Gepäck, hatten die Xhosa den Fish River immer noch nicht überschritten.

Dieses scheinbar unbedeutende Faktum der Pflanzengeographie hatte schwerwiegende Folgen für die heutige Politik. Eine davon war, daß die südafrikanischen Weißen, nachdem sie die Khoisan-Bevölkerung der Kapregion innerhalb kurzer Zeit umgebracht, mit Krankheiten infiziert oder vertrieben hatten, mit Recht behaupten konnten, daß sie länger als die Bantu in diesem Gebiet ansässig waren und somit ältere Rechte daran besaßen. Ernst muß man diesen Anspruch nicht nehmen, da die älteren Rechte der Kap-Khoisan die Weißen auch nicht davon abgehalten hatten, sie ihrer Heimat zu berauben. Folgenschwerer war indes, daß es die holländischen Siedler 1652 nur mit einer kleinen Population von Khoisan-Viehzüchtern aufnehmen mußten, nicht aber mit einer dichten bäuerlichen Bantu-Population mit Waffen und Werkzeugen aus Stahl. Als die Weißen schließlich nach Osten vordrangen und im Jahr 1702 am Fish River mit den Xhosa zusammenstießen, begann eine Zeit erbitterter Kämpfe. Obwohl die Europäer ihre Soldaten zu dieser Zeit bereits von sicheren Stützpunkten am Kap mit Nachschub versorgen konnten, brauchten sie 175 Jahre und neun Kriege, bis ihre Armeen die Xhosa unterworfen hatten. Das entsprach einem Vorrücken von durchschnittlich weniger als einer Meile pro Jahr. Wie hätten sich die Weißen je am Kap festsetzen können, wenn schon die ersten holländischen Schiffe auf derart massiven Widerstand gestoßen wären?

Die Probleme des heutigen Südafrika beruhen somit wenigstens zum Teil auf geographischem Zufall. In der Heimat der Kap-Khoisan gab es wenige Wildpflanzen, die sich zur Domestikation eigneten; die Bantu hatten dagegen von ihren Vorfahren (5000 Jahre früher) Anbaupflanzen geerbt, die an sommerliche Niederschläge gewöhnt waren, während die Europäer von ihren Vorfahren (10 000 Jahre früher) Anbaupflanzen geerbt hatten, die bei Winterregen gedeihen. Und wieder, wie schon durch das Straßenschild »Goering Street« in der Hauptstadt des eben unabhängigen Namibia, wird man daran erinnert, wie sehr Afrikas Vergangenheit in seine Gegenwart hineinwirkt.

Wir wissen also, warum die Bantu die Khoisan verdrängen konnten und nicht umgekehrt. Wenden wir uns nun der noch offenen Frage in unserem afrikanischen Puzzle zu: Warum gelang es Europäern, Afrika südlich der Sahara zu kolonisieren? Daß es nicht umgekehrt kam, ist besonders überraschend, wo doch in Afrika über Millionen von Jahren die einzige Wiege der menschlichen Evolution stand und vielleicht auch der anatomisch moderne Homo sapiens geboren wurde. Zu dem gewaltigen zeitlichen Vorsprung gesellten sich noch Vorteile, die mit den mannigfaltigen klimatischen und lebensräumlichen Verhältnissen sowie der besonders großen menschlichen Vielfalt verbunden sind. Hätte ein Außerirdischer unseren Planeten vor 10000 Jahren besucht, so wäre er vermutlich zu dem Schluß gekommen, Europa werde dereinst als Ansammlung von Vasallenstaaten eines subsaharischen afrikanischen Großreichs enden.

Die unmittelbaren Gründe für den Ausgang der Kollision von Afrika und Europa liegen auf der Hand. Wie beim Zusammenprall mit den indianischen Bewohnern Amerikas genossen die Europäer, als sie Afrika betraten, drei wichtige Vorteile: Sie besaßen Schußwaffen und andere technische Errungenschaften, die Schrift und eine politische Organisation, die es ihnen ermöglichte, ein so aufwendiges Unterfangen wie die Erforschung und Eroberung eines fremden Kontinents zu betreiben. Diese Vorteile offenbarten sich schon bald nach dem Beginn der Kollision: Knapp vier Jahre, nachdem Vasco da Gama 1498 zum erstenmal die ostafrikanische Küste erreicht hatte, kehrte er mit einer von Kanonen starrenden Flotte zurück, um Kilwa, den wichtigsten Hafen Ostafrikas, über den der Handel mit Gold aus Simbabwe abgewickelt wurde, zur Kapitulation zu zwingen. Was waren aber die Gründe dafür, daß Europäer früher als subsaharische Afrikaner in den Besitz der genannten drei Vorteile kamen?

Wie wir sahen, haben alle drei ihre Wurzeln in der Entstehung der Landwirtschaft. Diese hatte jedoch in Afrika südlich der Sahara (verglichen mit Eurasien) Verspätung, bedingt durch den Mangel an domestizierbaren heimischen Tier- und Pflanzenarten, die wesentlich kleinere für landwirtschaftliche Zwecke geeignete Fläche und die dominierende Nord-Süd-Achse mit ihrem Bremseffekt auf die Ausbreitung von Landwirtschaft und Erfindungen. Wir wollen untersuchen, wie diese Faktoren im einzelnen wirkten.

Beginnen wir mit den Haustieren. Wie schon erörtert, stammen jene, die wir heute in Afrika südlich der Sahara antreffen, aus Eurasien, ein paar Ausnahmen vielleicht aus Nordafrika. Dies bedeutet, daß Haustiere erst Tausende von Jahren, nachdem eurasische Zivilisationen mit ihrer Nutzung begannen, nach Afrika südlich der Sahara gelangten. Das klingt zunächst verblüffend, da Afrika für uns der Kontinent der großen wilden Säugetiere ist. Wir sahen aber in Kapitel 8, daß ein wildlebendes Tier nur dann als Domestikationskandidat in Frage kommt, wenn es eine Reihe bestimmter Eigenschaften aufweist. So muß es einigermaßen sanftmütig und unterwürfig gegenüber Menschen sein. Es darf in seiner Ernährung nicht zu wählerisch sein und muß eine gewisse Immunität gegen Krankheiten besitzen. Ferner muß es schnell wachsen und sich auch unter den Bedingungen der Gefangenschaft fortpflanzen. Eurasiens Kühe, Schafe, Ziegen, Pferde und Schweine zählten zu den wenigen großen Wildtierarten der Welt, die jedem dieser Kriterien genügten. Ihre afrikanischen Pendants – wie etwa Kaffernbüffel, Zebra, Buschschwein, Nashorn und Nilpferd – wurden dagegen niemals domestiziert, auch nicht in der Neuzeit.

Es stimmt natürlich, daß afrikanische Großtiere in der Geschichte wiederholt gezähmt wurden. So benutzte Hannibal bei seinem erfolglosen Feldzug gegen Rom gezähmte Afrikanische Elefanten, und von den alten Ägyptern wird behauptet, daß sie Giraffen und andere Tiere zähmten. Doch keine dieser gezähmten Kreaturen wurde im eigentlichen Sinne domestiziert, sprich in Gefangenschaft durch Zuchtwahl genetisch modifiziert, um für den Menschen nützlicher zu sein. Wären afrikanische Nashörner und Nilpferde domestiziert und als Reittiere abgerichtet worden, hätten sie, statt nur als Futter für Armeen zu dienen, auch eine schlagkräftige Kavallerie abgegeben, gegen die europäische Reiter auf Pferden schlechte Chancen gehabt hätten. Bantu-Stoßtrupps auf Nashörnern hätten das römische Reich aus den Angeln heben können. Doch dazu kam es nie.

Ein zweiter Faktor ist ein ähnlicher, wenn auch nicht ganz so krasser Unterschied zwischen Afrika südlich der Sahara und Eurasien in der Ausstattung mit domestizierbaren Pflanzen. Im Sahel, in Äthiopien und Westafrika wurden zwar eine Reihe heimischer Gewächse domestiziert, doch ihre Zahl war sehr viel geringer als in Eurasien. Wegen dieser beschränkten Vielfalt des Ausgangsmaterials begann möglicherweise selbst die früheste Landwirtschaft in Afrika mit einigen Jahrtausenden Verspätung gegenüber Vorderasien.

Was die Domestikation von Pflanzen und Tieren betrifft, besaß somit Eurasien und nicht Afrika den zeitlichen Vorsprung und auch die größere Vielfalt. Ein dritter Faktor ist die Fläche Afrikas, die nur etwa der Hälfte Eurasiens entspricht. Von ihr liegt nur etwa ein Drittel indem Raum zwischen Sahara und Äquator, der schon vor 1000 v. Chr. von Bauern und Viehzüchtern bewohnt war. Heute hat Afrika weniger als 700 Millionen Einwohner, Eurasien dagegen vier Milliarden. Bekanntlich führen eine größere Fläche und eine höhere Zahl von Bewohnern unter sonst gleichen Umständen zu einer größeren Zahl konkurrierender Gesellschaften und Erfindungen, mit der Folge einer beschleunigten Entwicklung.

Der letzte Faktor zur Erklärung der langsameren Entwicklung Afrikas nach dem Ende des Eiszeitalters, verglichen mit Eurasien, liegt in der unterschiedlichen Ausrichtung der Hauptachsen der beiden Kontinente. Afrikas Hauptachse verläuft wie die des amerikanischen Doppelkontinents von Norden nach Süden, Eurasiens dagegen von Osten nach Westen (Abbildung 9.1). Bewegt man sich entlang einer Nord-Süd-Achse vorwärts, durchquert man Zonen, in denen sehr unterschiedliche Temperaturen und Niederschlagsmengen auftreten, in denen die Tageslängen variieren und unterschiedliche Tier- und Pflanzenkrankheiten vorkommen. Es war deshalb sehr schwierig, die in einem Teil Afrikas domestizierten Pflanzen und Tiere in einen anderen Teil mitzunehmen und dort heimisch zu machen. Im Vergleich dazu war der Austausch von Kulturgewächsen und Haustieren in Eurasien ohne größere Probleme zwischen Gesellschaften möglich, die Tausende von Kilometern voneinander entfernt, jedoch auf gleicher geographischer Breite lagen und ähnliche klimatische Verhältnisse und Tageslängen aufwiesen.

Die langsame (wenn überhaupt) Ausbreitung von Anbaupflanzen und Vieh entlang der afrikanischen Nord-Süd-Achse hatte schwerwiegende Folgen. So verlangten die mediterranen Gewächse, die in Ägypten zu den wichtigsten Anbaupflanzen wurden, Niederschläge im Winter und Tageslängen, die im Rhythmus der Jahreszeiten schwankten – oder sie keimten nicht. Sie konnten sich deshalb nicht weiter südlich als bis in den Sudan ausbreiten, wo eine Zone beginnt, in der es im Sommer regnet und die Tageslänge im Laufe des Jahres beinahe konstant ist. Weizen und Gerste aus Ägypten fanden den Weg zum Kap der Guten Hoffnung mit seinem mediterranen Klima erst, als sie von europäischen Kolonisten im Jahr 1652 per Schiff dorthin gebracht wurden, so daß aus den Khoisan nie Bauern werden konnten. Ähnlich gelangten die an Sommerregen und geringe oder gar keine jahreszeitlichen Schwankungen der Tageslänge angepaßten Kulturpflanzen der Sahelzone zwar mit den Bantus ins südliche Afrika, konnten aber in der Kapregion selbst nicht gedeihen, was den Vorstoß der Bantu-Landwirtschaft zum Stehen brachte. Bananen und andere tropische Gewächse aus Asien, für die Afrikas Klima hervorragend geeignet ist und die heute zu den ertragreichsten Gewächsen der afrikanischen Tropen zählen, konnten Afrika auf dem Landweg nicht erreichen. Offenbar trafen sie erst im ersten Jahrtausend n. Chr. ein, also lange nach ihrer Domestikation in Asien, weil sie warten mußten, bis auf dem Indischen Ozean ein reger Handelsverkehr entstand.

Afrikas Nord-Süd-Achse stellte auch für die Ausbreitung von Haustieren ein ernstes Hindernis dar. Die in Äquatorialafrika von Tsetsefliegen übertragenen Trypanosomen, gegen die afrikanische Säugetiere resistent sind, hatten eine vernichtende Wirkung auf eingeführtes eurasisches und nordafrikanisches Vieh. Die Rinder, die von Bantu aus der tsetsefreien Sahelzone mitgebracht wurden, blieben bei der Bantu-Expansion durch die äquatorialen Regenwälder auf der Strecke. Das Pferd – es war schon um 1800 v. Chr. in Ägypten eingetroffen und hatte bald darauf eine Revolution der Kriegführung in Nordafrika ausgelöst – durchquerte die Sahara erst im ersten Jahrtausend n. Chr., um den Aufstieg westafrikanischer Königreiche zu beflügeln. Durch die Tsetsefliegen-Zone hindurch nach Süden breitete es sich jedoch nie aus. Rinder, Schafe und Ziegen waren schon im dritten Jahrtausend v. Chr. an den Nordrand der Serengeti vorgedrungen, doch es sollte noch über 2000 Jahre dauern, bis sie die Serengeti durchquerten und im südlichen Afrika Einzug hielten.

Auch technische Errungenschaften kamen entlang der afrikanischen Nord-Süd-Achse nur im Schneckentempo voran. Die Töpferei, im Sudan und in der Sahara schon um 8000 v. Chr. bekannt, erreichte die Kapregion erst um die Zeitwende. Obwohl die Schrift in Ägypten schon um 3000 v. Chr. erfunden wurde und in Alphabetform nach Nubien und Äthiopien (möglicherweise von Arabien aus) gelangte, wurde sie im übrigen Afrika nirgendwo unabhängig entwickelt, sondern erst von Arabern und Europäern eingeführt.

Fazit: Die Kolonisierung Afrikas durch Europäer hatte nichts mit Unterschieden zwischen afrikanischen und europäischen Völkern zu tun, wie weiße Rassisten meinen. Vielmehr waren letztlich geographische und biogeographische Zufälligkeiten – insbesondere die unterschiedliche Größe, Achsenausrichtung und Ausstattung mit Pflanzen- und Tierarten beider Kontinente – entscheidend für den ungleichen Gang der Geschichte in Afrika und Europa.