KAPITEL 17

Kollision der Hemisphären

Die Geschichte Eurasiens und Amerikas im Vergleich

Die größte Bevölkerungsverdrängung innerhalb der letzten 13 000 Jahre war jene im Gefolge der Kollision von Alter und Neuer Welt vor wenigen Jahrhunderten. Ihr dramatischster, entscheidendster Moment war der Sieg von Pizarros winziger Armee aus spanischen Abenteurern über den Inka-Herrscher Atahualpa, den absoluten Herrscher über den größten, wohlhabendsten, bevölkerungsreichsten und administrativ und technisch fortgeschrittensten Staat Amerikas. Atahualpas Gefangennahme symbolisiert die Eroberung Nord- und Südamerikas durch die Europäer, denn das gleiche Bündel unmittelbarer Faktoren, das zu der Eroberung führte, ermöglichte auch die Siege von Europäern über andere Zivilisationen der Neuen Welt. Wir wollen uns nun noch einmal der Kollision der Hemisphären zuwenden und dabei die seit Kapitel 2 gewonnenen Erkenntnisse anwenden. Die zu beantwortende Kernfrage lautet: Warum fuhren Europäer ins Land der Indianer und eroberten es, warum geschah nicht das Umgekehrte? Als Ausgangspunkt der Betrachtung soll ein Vergleich der eurasischen und indianischen Gesellschaften im Jahr 1492, dem Zeitpunkt der »Entdeckung« Amerikas durch Kolumbus, dienen.

Beginnen wir mit der Nahrungserzeugung, einem wichtigen Bestimmungsfaktor lokaler Bevölkerungsgröße und gesellschaftlicher Komplexität, die somit einen der eigentlichen Faktoren hinter dem Eroberungsgeschehen darstellt. Der auffallendste Unterschied zwischen amerikanischer und eurasischer Nahrungserzeugung zeigte sich in der Bedeutung großer domestizierter Säugetiere. In Kapitel 8 habe ich Ihnen die 13 Arten vorgestellt, die in Eurasien zu den wichtigsten Lieferanten von tierischem Eiweiß (Fleisch und Milch), Wolle, Häuten und Fellen, zum Haupttransportmittel für Personen und Güter, zum unverzichtbaren Mittel der Kriegführung und (als Zugtiere und Düngerlieferanten) zum wertvollen Helfer in der Landwirtschaft wurden. Bevor im Mittelalter Wasser- und Windmühlen die eurasischen Säugetiere ablösten, waren diese neben menschlicher Muskelkraft zudem wichtige Lieferanten von »industrieller« Energie, beispielsweise beim Drehen von Schleifsteinen und bei der Wasserförderung aus Brunnen. Demgegenüber besaßen Nord- und Südamerika nur eine einzige große domestizierte Säugetierart, das Lama/Alpaka, dessen Verbreitungsgebiet auf einen kleinen Teil der Anden und die Küste Perus beschränkt war. Zwar diente es als Fleisch-, Woll- und Fell-Lieferant sowie als Lasttier, es ließ sich aber nicht melken, trug niemals einen Reiter, zog weder Karren noch Pflug, spendete keine Energie und fand auch keine kriegerische Verwendung.

Diese Unterschiede zwischen eurasischen und indianischen Gesellschaften sind von enormer Tragweite. Sie rühren im wesentlichen von dem Aussterben (der Ausrottung?) der meisten großen Säugetierarten in Nord- und Südamerika am Ende der letzten Eiszeit her. Wären die amerikanischen Großsäuger nicht ausgestorben, hätte die jüngere Geschichte einen ganz anderen Verlauf nehmen können. Als Cortés und seine Schar zerlumpter Glücksritter im Jahr 1519 an der Küste Mexikos landeten, wären sie womöglich von Tausenden aztekischer Kavalleristen auf heimischen Pferden ins Meer zurückgejagt worden. Statt von eingeschleppten Pocken dahingerafft zu werden, hätten die Azteken vielleicht die Spanier mit amerikanischen Krankheitserregern, gegen die sie selbst resistent waren, infiziert und auf diese Weise ins Jenseits befördert. Womöglich hätten auf tierischer Muskelkraft basierende amerikanische Zivilisationen selbst Konquistadoren ausgeschickt und in Europa Angst und Schrecken verbreitet. Dieser hypothetische Lauf der Dinge war jedoch aufgrund des massenhaften Artensterbens, das sich vor vielen Jahrtausenden in der Neuen Welt ereignete, von vornherein ausgeschlossen.

Durch das Verschwinden zahlreicher Säugetierarten in Nord- und Südamerika schnitt Eurasien im Vergleich sehr viel besser ab. Die meisten Domestikationskandidaten kamen als potentielle Haustiere aus diesem oder jenem von einem halben Dutzend Gründen (Kapitel 8) nicht in Frage. So besaß Eurasien am Ende 13 große Haustierarten, Amerika dagegen nur eine einzige, die obendrein ein recht kleines Verbreitungsgebiet hatte. In beiden Hemisphären gab es daneben domestizierte Vögel und Kleinsäugetiere – in Nord- und Südamerika zählten dazu der Truthahn, das Meerschweinchen und die Moschusente (mit lediglich lokaler Verbreitung) und der Hund (größeres Verbreitungsgebiet), in Eurasien Huhn, Gans, Ente, Katze, Hund, Kaninchen, Honigbiene, Seidenraupe und einige weitere Arten. Die Bedeutung all dieser kleinen domestizierten Arten war jedoch verschwindend gering verglichen mit den großen Säugetieren.

Eurasien und Nord- und Südamerika unterschieden sich auch im Hinblick auf die Erzeugung pflanzlicher Nahrung voneinander, wenngleich der Unterschied hier weniger ausgeprägt war als bei tierischer Nahrung. In Eurasien war die Landwirtschaft im Jahr 1492 weit verbreitet. Nur in wenigen Gebieten lebten noch Jäger und Sammler, die weder Anbaupflanzen noch Haustiere besaßen. Hierzu zählten die Ainu im Norden Japans, einige rentierlose sibirische Völker und kleinere Jäger-Sammler-Gruppen in den Wäldern Indiens und Südostasiens, die mit ihren bäuerlichen Nachbarn im Handelsaustausch standen. Eine Reihe weiterer eurasischer Gesellschaften, insbesondere die Hirtenvölker Zentralasiens und die rentierhaltenden Lappen und Samojeden in den eurasischen Polargebieten, besaßen zwar Haustiere, trieben aber wenig oder gar keinen Ackerbau. Praktisch alle übrigen eurasischen Gesellschaften kannten sowohl Ackerbau als auch Viehzucht.

Auch in Nord- und Südamerika wurde vielerorts Landwirtschaft betrieben, doch verglichen mit Eurasien war ein viel größerer Teil des Landes von Jägern und Sammlern bewohnt. Zu den landwirtschaftslosen Regionen zählten der gesamte nördliche Teil Nordamerikas, der südliche Teil Südamerikas, die kanadische Prärie und der gesamte nordamerikanische Westen mit Ausnahme kleinerer Gebiete im Südwesten der USA mit Bewässerungslandwirtschaft. Bemerkenswerterweise finden wir unter den Gebieten ohne präkolumbianische Landwirtschaft auch jene Regionen, die heute zu den fruchtbarsten Anbau- und Weideflächen Nord- und Südamerikas zählen: die Pazifikstaaten der USA, den kanadischen Weizengürtel, die argentinische Pampa und Teile Chiles mit mediterranem Klima. Daß es dort früher keine Landwirtschaft gab, ist allein auf den örtlichen Mangel an domestizierbaren Wildpflanzen und -tieren sowie auf geographische und ökologische Barrieren zurückzuführen, die verhinderten, daß Kulturpflanzen und die wenigen Haustierarten aus anderen Teilen Nord- und Südamerikas den Weg in diese Regionen fanden. Sobald die Europäer Haustiere und Anbaupflanzen eingeführt hatten, verwandelten sich diese Gebiete in fruchtbare Regionen, wovon nicht nur europäische Siedler, sondern in einigen Fällen auch Indianer profitierten. So erlangten indianische Gesellschaften in den nordamerikanischen Präriegebieten, im Westen der USA und in der argentinischen Pampa großen Ruhm für ihr Geschick im Umgang mit Pferden, aber auch mit Rinder- und Schafherden. Jene berittenen Präriekrieger und Navajo-Schafzüchter und -Weber prägen heute das Bild weißer Amerikaner von den Indianern; dabei wird oft vergessen, daß die Voraussetzungen für dieses Image erst nach 1492 geschaffen wurden. Diese Beispiele zeigen, daß das einzige, was fehlte, um in weiten Teilen Nord- und Südamerikas die Landwirtschaft auf den Plan zu rufen, geeignete Haustiere und Anbaupflanzen waren. In jenen Teilen Nord- und Südamerikas, in denen die Landwirtschaft schon länger existierte, wies sie fünf schwerwiegende Nachteile gegenüber ihrem eurasischen Pendant auf: starke Abhängigkeit von Mais, einer eiweißarmen Pflanze (im Gegensatz zu Eurasiens diversen eiweißreichen Getreidearten); mühsames Einpflanzen der Saat von Hand (statt Breitsaat); Feldbestellung per Hand (statt durch Pflügen mit Hilfe von Zugtieren, wodurch eine einzelne Person ein viel größeres Stück Land bearbeiten kann und die Bestellung fruchtbarer, aber harter Böden und Soden ermöglicht wird, die von Hand nur schwer zu bearbeiten sind, wie etwa die Böden der nordamerikanischen Prärie); Fehlen von tierischem Dünger zur Ertragssteigerung; Verrichtung landwirtschaftlicher Tätigkeiten wie Dreschen, Mahlen und Bewässern ausschließlich mit menschlicher (statt tierischer) Muskelkraft. All diese Unterschiede lassen darauf schließen, daß die eurasische Landwirtschaft im Jahr 1492 durchschnittlich mehr Kalorien und Eiweiß pro investierter Arbeitsstunde erzeugte als die indianische.

Diese Unterschiede sind von großer Bedeutung für die Erklärung der Ungleichheit eurasischer und indianischer Gesellschaften. Die wichtigsten unmittelbaren Faktoren, die aus ihnen resultierten, waren Unterschiede in bezug auf Krankheitserreger, Technik, politische Organisationsformen und Schrift. Den unmittelbarsten Zusammenhang zwischen einzelnen Faktoren gab es bei Krankheitserregern und Landwirtschaft. Zu den Infektionskrankheiten, von denen eurasische Gesellschaften mit hoher Bevölkerungsdichte regelmäßig heimgesucht wurden und gegen die viele Eurasier folglich eine Immunabwehr entwickelten oder erbliche Abwehrkräfte besaßen, zählte das ganze Spektrum der verheerendsten Krankheiten der Geschichte: Pocken, Masern, Grippe, Pest, Tuberkulose, Fleckfieber, Cholera, Malaria und einige weitere. Verglichen mit dieser Gruselliste waren die einzigen Massen-Infektionskrankheiten, die mit Gewißheit in präkolumbianischen Indianergesellschaften auftraten, nichtsyphilitische Spirochäteninfektionen. (Wie ich in Kapitel 10 ausführte, ist bis heute ungeklärt, ob die Syphilis ursprünglich eurasischer oder amerikanischer Herkunft ist; die Behauptung, die Tuberkulose sei schon vor der Ankunft des Kolumbus’ in Amerika bekannt gewesen, halte ich für unbewiesen.)

Die Unterschiede in bezug auf Krankheitserreger waren paradoxerweise das Resultat von Unterschieden in der Ausstattung mit ansonsten äußerst nützlichen Haustieren. Die meisten der Mikroben, auf deren Konto Infektionskrankheiten in Gesellschaften mit hoher Bevölkerungsdichte gehen, entwickelten sich im Laufe der Evolution aus Vorläufern, die Auslöser von Infektionskrankheiten bei Haustieren waren, mit denen bäuerliche Bevölkerungen ab der Zeit vor etwa 10 000 Jahren in dauerndem innigem Kontakt standen. Da Eurasien mit zahlreichen Haustierarten gesegnet war, entwickelten sich dort entsprechend viele derartige Mikroben, während in Nord- und Südamerika weder Haustiere noch von diesen übertragene Mikroben stark vertreten waren. Andere Gründe für die geringe Zahl lebensbedrohlicher Krankheitserreger, die in indianischen Gesellschaften heimisch waren, bestanden darin, daß Dörfer, ideale Brutstätten von Krankheitsepidemien, in Nord- und Südamerika erst Tausende von Jahren später aufkamen als in Eurasien und daß die drei Regionen der Neuen Welt, in denen sich Gesellschaften mit urbanen Zentren entwickelt hatten (Anden, Mesoamerika, Südwesten der USA) zu keiner Zeit durch so intensive Handelsbeziehungen miteinander verbunden waren wie Europa mit Asien, von wo die Pest, die Grippe und vielleicht auch die Pocken nach Europa gelangten. So kam es, daß selbst Malaria und Gelbfieber, jene Infektionskrankheiten, die den Europäern bei der Kolonisierung der amerikanischen Tropen und speziell beim Bau des Panamakanals schwer zu schaffen machen sollten, keineswegs amerikanische Krankheiten waren, sondern von Mikroben aus tropischen Gegenden der Alten Welt hervorgerufen werden, die Europäer nach Amerika eingeschleppt hatten.

Weitere unmittelbare Faktoren, die neben Krankheitserregern bei der Eroberung Nord- und Südamerikas durch Europäer eine wichtige Rolle spielten, hängen mit dem technischen Entwicklungsstand zusammen. Sie waren letztlich das Resultat dessen, daß ökonomisch differenzierte, politisch zentralisierte Agrargesellschaften mit hoher Bevölkerungsdichte, die miteinander in Kontakt und in Konkurrenz standen, in Eurasien schon wesentlich länger existierten. Ich will fünf Bereiche der Technik herausgreifen, die mir wichtig erscheinen:

Erstens waren bis zum Jahr 1492 alle komplexen eurasischen Gesellschaften zur Verwendung von Metall – erst Kupfer, dann Bronze und schließlich Eisen – bei der Werkzeugherstellung übergegangen. Dagegen waren Stein, Holz und Knochen immer noch die wichtigsten Arbeitsmaterialien der indianischen Werkzeugmacher, wenn auch in den Anden und einigen anderen Regionen Nord- und Südamerikas Kupfer, Silber, Gold und Legierungen zu Schmuck verarbeitet wurden; bei der Werkzeugherstellung war Kupfer nur von lokaler Bedeutung.

Zweitens war die Militärtechnik in Eurasien viel weiter fortgeschritten als in Nord- und Südamerika. Europäer verfügten über stählerne Schwerter, Lanzen und Dolche, ergänzt durch kleinere Feuerwaffen und Artilleriegeschütze; hinzu kamen Stahlrüstungen und -helme oder Kettenpanzer. Die indianischen Krieger waren dagegen nur mit Knüppeln und Äxten aus Stein oder Holz (in den Anden gelegentlich auch aus Kupfer), Schleudern und Pfeil und Bogen bewaffnet; ihre leichten Rüstungen boten ihnen zudem viel schwächeren Schutz. Die indianischen Heere verfügten auch nicht über Tiere als Pendant zu Pferden, deren Nutzen im Gefecht und als schnelles Transportmittel den Europäern riesige Vorteile verschaffte, bis einige indianische Gesellschaften selbst Pferdebesitzer wurden.

Drittens besaßen eurasische Gesellschaften eine enorme Überlegenheit bei der Nutzung verschiedener Energiequellen als Antriebskraft für Maschinen. Der älteste Fortschritt auf diesem Gebiet war der Einsatz von Tieren – Kühen, Pferden, Eseln – als Zugtieren in der Landwirtschaft, zum Drehen von Rädern beim Kornmahlen, zur Wasserförderung aus Brunnen und zur Beoder Entwässerung von Feldern. Wasserräder tauchten erstmals in römischer Zeit auf und kamen im Mittelalter, zusammen mit Gezeiten- und Windmühlen, vielerorts in Gebrauch. Gepaart mit Mechanismen zur Kraft übertragung dienten Maschinen, die Wasser und Wind als Energiequellen nutzten, nicht nur zum Mahlen von Getreide und zur Förderung von Wasser, sondern sie fanden daneben unzählige andere »industrielle« Verwendungen, so bei der Zuckergewinnung, beim Betrieb von Gebläseöfen, bei der Zerkleinerung von Erzen, bei der Papierherstellung, beim Schleifen und Polieren von Steinen, beim Ölpressen, bei der Salzgewinnung, bei der Tuchherstellung und beim Holzsägen. Für gewöhnlich wird der Beginn der industriellen Revolution mit der Erfindung der Dampfmaschine im 18. Jahrhundert in England gleichgesetzt, doch in Wirklichkeit hatte eine industrielle Revolution auf der Grundlage von Wasser- und Windkraft in vielen Teilen Europas schon im Mittelalter begonnen. In Nord- und Südamerika verrichtete man 1492 dagegen all jene Tätigkeiten, für die man sich in Eurasien auf Tiere, Wasser- und Windkraft stützte, immer noch ausschließlich mit menschlicher Muskelkraft.

Lange bevor damit begonnen wurde, das Rad zur Kraftübertragung zu nutzen, war es in Eurasien schon zur Grundlage des Güter- und Personenverkehrs geworden, und zwar nicht nur in Form von Fuhrwerken, vor die Zugtiere gespannt wurden, sondern auch in Form der Schubkarre, die es ermöglichte, mit erheblich verringertem Kraftaufwand – wenngleich immer noch mit reiner Muskelkraft– schwere Gegenstände zu transportieren. Auch in der Töpferei und der Uhrenherstellung gewann das Rad in Eurasien große Bedeutung. All diese Verwendungszwecke waren den Bewohnern Nord- und Südamerikas fremd; nur in Keramikgegenständen aus Mexiko, die als Spielzeug dienten, tauchte das Rad überhaupt auf. – Das verbleibende Gebiet der Technik, das Erwähnung verdient, ist die Seeschiffahrt. In vielen eurasischen Gesellschaften wurden große Segelschiffe gebaut, von denen einige sogar gegen den Wind segeln und Ozeane überqueren konnten, ausgerüstet mit Sextanten, Magnetkompassen und Kanonen. In puncto Fassungsvermögen, Geschwindigkeit, Manövrierfähigkeit und Seetüchtigkeit waren diese eurasischen Schiffe den Flößen, die im Handel zwischen den fortgeschrittensten Gesellschaften der Neuen Welt in den Anden und in Mesoamerika eingesetzt wurden, haushoch überlegen. Die indianischen Flöße fuhren vor dem Wind her entlang der Pazifikküste. Für Pizarro war es auf seiner ersten Reise nach Peru ein Kinderspiel, ein solches Floß mit seinem Schiff einzuholen und aufzubringen.

Abgesehen von Krankheitserregern und technischem Entwicklungsstand unterschieden sich die eurasischen und indianischen Gesellschaften auch in der politischen Organisation. Im ausgehenden Mittelalter war der größte Teil der Fläche Eurasiens unter kleineren und größeren Staaten aufgeteilt. Etliche davon, so die Staaten der Habsburger, der Osmanen und der Chinesen, der Mogulstaat in Indien und der mongolische Staat auf dem Höhepunkt seiner Macht im 13. Jahrhundert, waren vielsprachige Gebilde, deren Ursprung in der Eroberung anderer Staaten lag und die wir deshalb gemeinhin als »Reiche« bezeichnen. Viele eurasische Staaten und Reiche besaßen offizielle Religionen, die den Zusammenhalt förderten, indem sie der Legitimierung politischer Herrschaft und von Kriegen gegen andere Völker dienten. Die Verbreitung von Stammesgesellschaften und Nomadengruppen beschränkte sich in Eurasien weitgehend auf die Rentierzüchter in den Polargebieten und die Jäger und Sammler Sibiriens sowie einige Enklaven auf dem indischen Subkontinent und in Südostasien.

Zwei Reiche in Nord- und Südamerika, das der Azteken und das der Inkas, ähnelten ihren eurasischen Pendants in bezug auf Größe, Bevölkerungszahl, Vielsprachigkeit, offizielle Religion und den Ursprung in der Eroberung kleinerer Staaten. Neben ihnen existierten in der Neuen Welt keine weiteren politischen Gebilde, die in der Lage waren, Mittel und Kräfte für öffentliche Bauten oder Kriege in einem solchen Umfang zu mobilisieren, wie es viele eurasische Staaten vermochten. Indessen besaßen sieben europäische Staaten (Spanien, Portugal, England, Frankreich, Holland, Schweden und Dänemark) die Mittel, um sich zwischen 1492 und 1666 Kolonien in Amerika anzueignen. In der Neuen Welt gab es ferner zahlreiche Häuptlingsreiche (einige waren im Grunde kleine Staaten), die vornehmlich im tropischen Südamerika, in Teilen Mesoamerikas außerhalb der Reichweite der Azteken und im Südwesten der USA angesiedelt waren. In allen übrigen Regionen Amerikas ging der politische Zusammenschluß der Bewohner nicht über die Ebene von Stammesgemeinschaften oder Jäger-Sammler-Gruppen hinaus.

Der letzte unmittelbare Faktor, der hier angeführt werden soll, ist die Schrift. In den meisten eurasischen Staaten gab es eine schriftkundige Bürokratie, und in einigen konnte sogar ein beachtlicher Teil der Bevölkerung lesen und schreiben. Die Schrift war ein mächtiges Instrument in der Hand europäischer Gesellschaften; sie spielte eine ungemein wichtige Rolle, indem sie die staatliche Verwaltung und den wirtschaftlichen Austausch effizienter machte, zu Entdeckungs- und Eroberungsfahrten nützliche Informationen beisteuerte und Wissen aus fernen Zeiten und von fernen Orten zugänglich machte. Demgegenüber beschränkte sich die Verbreitung der Schrift in Nord- und Südamerika auf die Oberschicht in einem kleinen Teil Mesoamerikas. Die Inkas verwendeten zwar in ihrem Buchhaltungswesen eine Art Knotenschrift (Quipu genannt), doch diese war zur Übermittlung detaillierter Informationen kaum so geeignet, wie wir es von anderen Schriften kennen.

Eurasische Gesellschaften besaßen demnach zur Zeit des Kolumbus’ große Vorteile gegenüber indianischen Gesellschaften, was Landwirtschaft, Krankheitserreger, Technik (einschließlich Waffen), politische Organisation und Schrift anbelangt. Dies waren die Hauptfaktoren, die über den Ausgang der postkolumbianischen Kollisionen von Alter und Neuer Welt entscheiden sollten. Jedoch bildeten die genannten Unterschiede, wie sie sich im Jahr 1492 darstellten, lediglich eine Momentaufnahme historischer Entwicklungen, die sich in Nord- und Südamerika über mindesten 13000 Jahre und in Eurasien über einen wesentlich längeren Zeitraum vollzogen hatten. Insbesondere für die indianischen Bewohner Amerikas markierte das Jahr 1492 das Ende ihrer eigenständigen Entwicklung. Wir wollen uns nun den früheren Phasen der Geschichte beider Kontinente zuwenden.

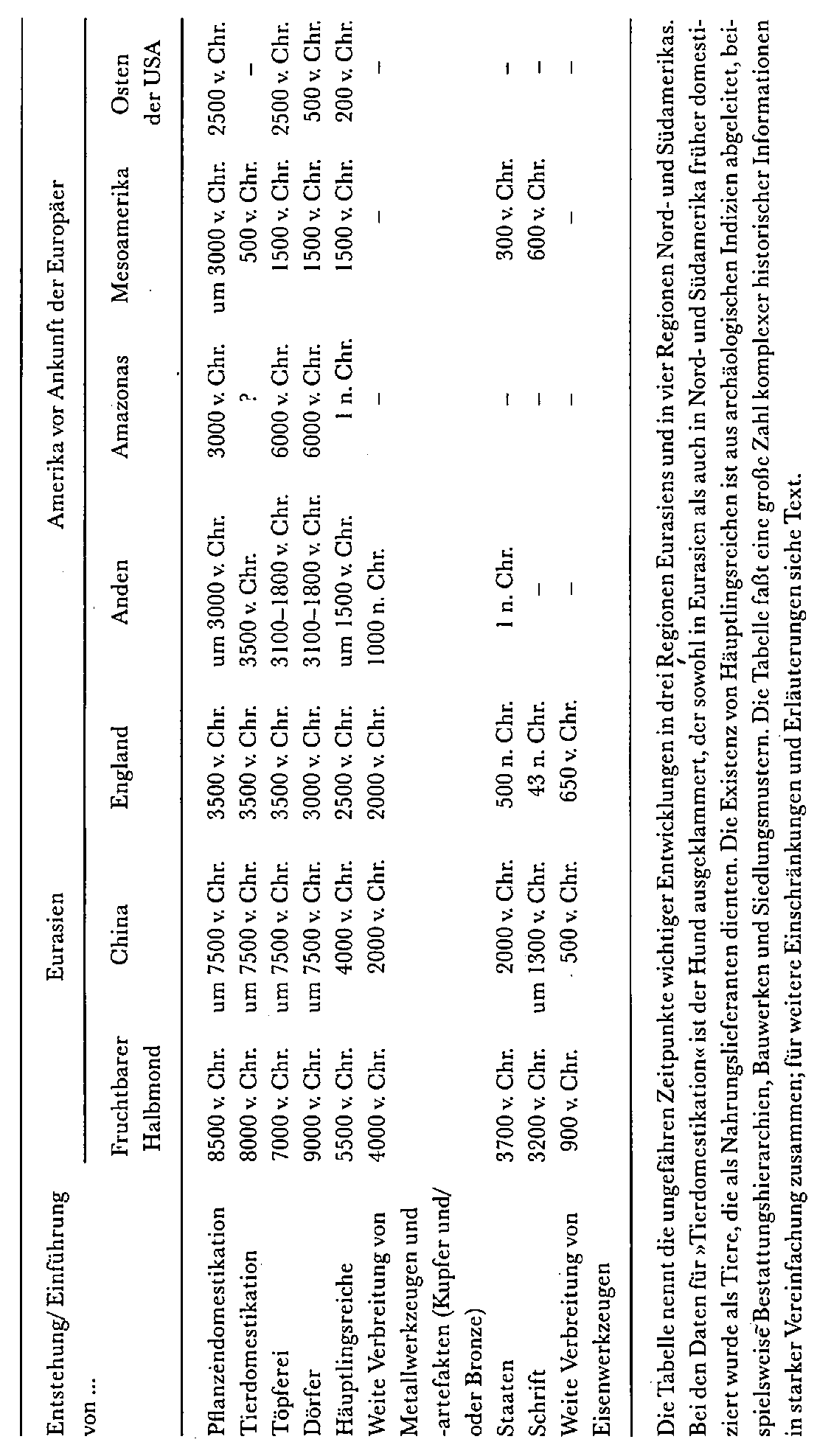

Tabelle 17.1 gibt einen Überblick über die ungefähren Zeitpunkte wichtiger Entwicklungen in den bedeutendsten »Ursprungsgebieten« der beiden Hemisphären (Fruchtbarer Halbmond und China in Eurasien; Anden, Amazonasgebiet und Mesoamerika in der Neuen Welt). Die Tabelle enthält auch Daten für die weniger bedeutende Region im Osten der USA sowie für England, bei dem es sich überhaupt nicht um ein »Ursprungsgebiet« handelt, das aber mit aufgeführt ist, um die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Neuerungen aus Vorderasien zu illustrieren.

Die Tabelle muß jeden Fachgelehrten zu heftigem Kopfschütteln veranlassen, da sie äußerst vielschichtige historische Sachverhalte auf eine kleine Zahl scheinbar präziser Daten reduziert. Die angegebenen Daten stellen aber lediglich den Versuch dar, nach pragmatischen Kriterien ungefähre Zeitpunkte auf einem Kontinuum zu benennen. So ist beispielsweise der Zeitpunkt, an dem ein bedeutender Anteil aller Werkzeuge aus Metall hergestellt wurde, wichtiger als das Datum des ersten von irgendeinem Archäologen entdeckten Metallwerkzeugs, aber wie häufig mußten Metallwerkzeuge vorkommen, um das Attribut »weit verbreitet« zu verdienen? Es kommt natürlich auch vor, daß in verschiedenen Teilen des gleichen Ursprungsgebiets ein und dieselbe Neuerung zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Erscheinung tritt. So tauchten in der Andenregion Keramikgegenstände in Küstengebieten Ecuadors 1300 Jahre früher (3100 v. Chr.) auf als in Peru (1800 v. Chr.). Manche Zeitpunkte, zum Beispiel die der Entstehung von Häuptlingsreichen, sind aus archäologischen Funden schwerer abzuleiten, als wenn man es mit der Datierung von Artefakten wie Keramiken oder Metallwerkzeugen zu tun hat. Einige der Daten in Tabelle 17.1 sind überdies nicht sehr zuverlässig, insbesondere die für den Beginn der Landwirtschaft in Amerika. Dennoch bietet die Tabelle, solange man sich vergegenwärtigt, daß sie eine grobe Vereinfachung darstellt, nützliche Anhaltspunkte für den Vergleich des Geschichtsverlaufs auf beiden Kontinenten.

Der Tabelle zufolge fing die Landwirtschaft in den eurasischen »Ursprungsgebieten« etwa 5000 Jahre früher als in den amerikanischen an, einen wesentlichen Beitrag zur menschlichen Ernährung zu leisten. Ein wichtiger Punkt muß in diesem Zusammenhang erwähnt werden: Während das ungefähre Alter der Landwirtschaft in Eurasien unumstritten ist, gibt es über den Zeitpunkt ihres Beginns in Amerika Kontroversen. Insbesondere werden von Archäologen häufig wesentlich ältere als die in der Tabelle genannten Zeitpunkte für die Domestikation von Pflanzen angegeben, wobei man sich auf Fundstätten in Mexiko (Höhle von Coxcatlán) und Peru (Höhle von Guitarrero) sowie mehrere weitere amerikanische Ausgrabungsstätten beruft. Diese Behauptungen werden zur Zeit aus mehreren Gründen einer erneuten Prüfung unterzogen: Neuere direkte Radiokarbon-Datierungen der Überreste von Pflanzen haben in einigen Fällen jüngere Daten ergeben; die zuvor gemeldeten älteren Daten basierten dagegen auf der Analyse von Holzkohleresten, von denen man lediglich annahm, daß sie aus derselben Zeit stammten wie die Pflanzenreste, was aber möglicherweise nicht zutraf; zudem ist ungewiß, ob es sich bei einigen der älteren Pflanzenüberreste tatsächlich um Kulturpflanzen handelte oder lediglich um Wildpflanzen, die in der Natur gesammelt und zur Lagerstätte getragen wurden. Doch selbst wenn die Pflanzendomestikation in Amerika früher begonnen haben sollte als nach den Daten in Tabelle 17.1, so wurde die Landwirtschaft in den amerikanischen Regionen dennoch mit Sicherheit erst viel später zur Grundlage der Ernährung und einer seßhaften Lebensweise als in den eurasischen.

Wie wir in Kapitel 4 und 9 sahen, spielten in beiden Hemisphären nur relativ kleine Gebiete die Rolle von »Ursprungsgebieten«, in denen die Landwirtschaft unabhängig entstand, um sich von dort auszubreiten. Es handelte sich dabei in Eurasien um den Bereich des Fruchtbaren Halbmonds und China und in Amerika um die Anden, das Amazonasgebiet, Mesoamerika und den Osten der USA. Das Tempo der Ausbreitung der wichtigsten Entwicklungen ist für Europa am besten dokumentiert, sicher wegen der großen Zahl dortiger Archäologen. Wie Tabelle 17.1 für England zeigt, liegt zwischen dem Aufkommen von Landwirtschaft und seßhaftem Dorfleben in Vorderasien und dem Eintreffen dieser Errungenschaften in England eine Zeitspanne von 5000 Jahren; dagegen brauchten Häuptlingsreiche, Staaten, die Schrift und insbesondere Metallwerkzeuge für den Weg von Vorderasien nach England erheblich weniger Zeit: 2000 Jahre vergingen, bis Metallwerkzeuge aus Kupfer und Bronze in England weit verbreitet waren, und nur 250 Jahre, bis viele Engländer auch Eisenwerkzeuge besaßen. Offenbar war es für eine Gesellschaft seßhafter Bauern wesentlich leichter, die Metallverarbeitung von einer anderen Agrargesellschaft zu »borgen«, als für nomadische Jäger und Sammler, die Landwirtschaft von seßhaften Bauern zu übernehmen (oder von Bauern verdrängt zu werden).

Woran lag es, daß sich alle wichtigen Entwicklungen in Amerika später vollzogen als in Eurasien? Vier Gruppen von Gründen bieten sich zur Beantwortung dieser Frage an: Amerika hatte einen späteren Start, eine schlechtere Ausstattung mit Wildpflanzen und -tieren, die als Domestikationskandidaten in Frage kamen, sowie größere Diffusionsbarrieren, und möglicherweise waren die Gebiete mit hoher Siedlungsdichte in Amerika kleiner und isolierter als in Eurasien.

Beginnen wir mit dem zeitlichen Vorsprung Eurasiens. Seit ungefähr einer Million Jahren leben Menschen in Eurasien, also sehr viel länger als in Nord- und Südamerika. Nach den archäologischen Funden, die wir in Kapitel 1 erörterten, begann die Besiedlung Amerikas, angefangen mit Alaska, erst um 12 000 v. Chr. Einige Jahrhunderte vor 11 000 v. Chr. begann der Vorstoß der sogenannten Clovisjäger in den Raum südlich der kanadischen Eiskappe, um gegen 10 000 v. Chr. die Südspitze Südamerikas zu erreichen. Selbst wenn sich die Behauptung als wahr erweisen sollte, daß es ältere menschliche Bewohner in Amerika gab, war doch die Zahl jener postulierten Prä-Clovis-Menschen aus unbekannten Gründen sehr spärlich, und sie gründeten auch keine größere Zahl eiszeitlicher Jäger- und Sammlergesellschaften mit wachsenden Bevölkerungen und Neuerungen in Technik und Kunst wie in der Alten Welt. In Vorderasien nahte nur 1500 Jahre, nachdem die Nachfahren der Clovis-Jäger den Süden von Südamerika erreicht hatten, bereits die Geburt der Landwirtschaft.

Mehrere mögliche Konsequenzen des eurasischen Vorsprungs verdienen eine nähere Betrachtung. Erstens: Könnte nach 11 000 v. Chr. sehr viel Zeit verstrichen sein, bis Nord- und Südamerika sich mit Menschen gefüllt hatten? Eine Analyse der wahrscheinlichen Zahlen und Größenordnungen führt zu dem Ergebnis, daß dieser Effekt zur Erklärung der 5000 Jahre späteren Entstehung bäuerlicher Siedlungen kaum beitragen kann. Nach den Berechnungen in Kapitel 1 hätte die Besiedlung Nord- und Südamerikas durch Jäger und Sammler schon innerhalb von 1000 Jahren einen Sättigungsgrad erreicht, selbst wenn ursprünglich nicht mehr als 100 wagemutige Pioniere von Kanada aus südwärts in die USA vorgedrungen sein sollten und ihr Bevölkerungswachstum lediglich ein Prozent pro Jahr betrug. Bei einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von einer Meile im Monat hätten jene Pioniere die Südspitze Südamerikas schon 700 Jahre nach der Überschreitung der kanadischen Grenze erreicht. Diese angenommenen Ausbreitungs- und Bevölkerungswachstumsraten sind keineswegs hoch, sondern im Gegenteil sehr niedrig, vergleicht man sie mit bekannten Raten der Besiedlung unberührter beziehungsweise spärlich besiedelter Gebiete in der jüngeren Geschichte. Es ist deshalb anzunehmen, daß der gesamte amerikanische Doppelkontinent binnen weniger Jahrhunderte nach der Ankunft der ersten Kolonisten vollständig von Jägern und Sammlern in Besitz genommen war.

Entsprach zweitens die Verspätung von 5000 Jahren möglicherweise zum großen Teil dem Zeitraum, den die ersten Amerikaner benötigten, um mit den lokalen Pflanzen-, Tier- und Gesteinsarten ihrer neuen Umgebung vertraut zu werden? Wenn wir wieder den Vergleich mit neuguineischen und polynesischen Jägern und Sammlern oder Bauern ziehen, die in fremde Gebiete vordrangen und sie besiedelten, wie die Maoris in Neuseeland oder die Tudawhe im neuguineischen Karimui-Becken, dann ist anzunehmen, daß die ersten Besiedler Amerikas in weit weniger als einem Jahrhundert die für die Steingewinnung lohnendsten Orte entdeckten und lernten, nützliche von giftigen Wildpflanzen und -tieren zu unterscheiden.

Welche Rolle spielte drittens der zeitliche Vorsprung der Eurasier auf technischem Gebiet? Die frühen Bauern in Vorderasien und China waren Erben all jener Techniken, die von der Anatomie und vom Verhalten her moderne Homo sapiens in diesen Regionen seit mehreren Jahrzehntausenden hervorgebracht hatten. So konnten die ersten Getreidebauern Vorderasiens auf Steinsicheln, unterirdische Nahrungsspeicher und andere Errungenschaften zurückgreifen, die dortige Jäger und Sammler zum Ernten, Lagern und Verarbeiten von Wildgetreide genutzt hatten. Demgegenüber führten die ersten Amerikaner bei ihrer Ankunft in Alaska Gegenstände mit sich, die auf die arktische Tundra Sibiriens zugeschnitten waren. Für jeden neuen Lebensraum, den sie betraten, mußten sie die geeigneten Werkzeuge und Methoden selbst erfinden. Dieser technische Rückstand könnte wesentlich zur Verzögerung der weiteren Entwicklung in Nord- und Südamerika beigetragen haben.

Ein Faktor, der noch offenkundiger zu der Verspätung beitrug, war die Ausstattung mit Wildpflanzen und -tieren, dem »Rohmaterial« aller Domestikationsbemühungen. Wie in Kapitel 5 erörtert, entscheiden sich Jäger und Sammler nicht etwa für die Landwirtschaft, weil sie den Segen vorhersehen, der in ferner Zukunft ihren Nachfahren zuteil werden könnte, sondern weil die bäuerliche Nahrungsproduktion von Beginn an Vorteile gegenüber der Lebensweise der Jäger und Sammler verspricht. Verglichen mit dem Jagen und Sammeln, war die im Entstehen begriffene Landwirtschaft in Amerika weniger attraktiv als in Vorderasien oder China, was zum Teil daran lag, daß in Nord- und Südamerika so gut wie keine domestizierbaren Säugetiere zur Verfügung standen.

Deshalb waren die angehenden Bauern in Amerika weiterhin auf Wild als Lieferant von tierischem Eiweiß angewiesen und blieben zwangsläufig Teilzeit-Jäger und -Sammler, während in Vorderasien ebenso wie in China die Domestikation von Tieren zeitlich sehr dicht auf die Pflanzendomestikation folgte, so daß Anbaupflanzen und Haustiere bald die Oberhand über die Jagd- und Sammelwirtschaft gewannen. Hinzu kam, daß eurasische Haustiere ihrerseits die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft verbesserten, indem sie Dünger lieferten und später Pflüge zogen.

Bestimmte Merkmale amerikanischer Wildpflanzen trugen ebenfalls dazu bei, daß die Landwirtschaft in Amerika im Vergleich zum Jagen und Sammeln schlechter abschnitt. Dies läßt sich am deutlichsten für den Osten der USA belegen, wo weniger als ein Dutzend Wildpflanzen domestiziert wurden; darunter waren kleinsamige, aber keine großsamigen Getreidearten und auch keine Hülsenfrüchte, Faserpflanzen, Obst- oder Nußbäume. Ähnlich klar liegen die Dinge bei Mesoamerikas Hauptanbaupflanze, dem Mais, der auch in anderen Teilen Nord- und Südamerikas zum wichtigsten Kulturgewächs aufstieg. Während in Vorderasien aus Wildweizen und -gerste mit minimalen Änderungen binnen weniger Jahrhunderte Kulturpflanzen gezüchtet wurden, dauerte es möglicherweise Jahrtausende, bis aus Teosinte Mais wurde; dazu bedurfte es drastischer Veränderungen der Reproduktionsbiologie, die Samen mußten viel größer werden und ihre steinharten Schalen verlieren, und auch die Kolben mußten enorm wachsen.

Selbst wenn wir von den jüngst postulierten späteren Zeitpunkten des Beginns der Pflanzendomestikation in Amerika ausgehen, wären somit etwa 1500 bis 2000 Jahre zwischen jenem Auftakt (um 3000–2500 v. Chr.) und der Existenz ganzjährig bewohnter Dörfer an vielen Orten Mesoamerikas (1800–500 v. Chr.), in den Anden und im Osten der USA vergangen. Die indianische Landwirtschaft blieb lange Zeit ein bloßes Anhängsel der Nahrungsgewinnung durch Jagen und Sammeln und diente nirgends als Lebensgrundlage größerer Populationen. Geht man von den traditionell angenommenen früheren Zeitpunkten des Beginns der Pflanzendomestikation in Amerika aus, so vergingen nicht 1500 bis 2000, sondern 5000 Jahre, bis Dörfer entstanden, die auf Landwirtschaft basierten. Im Unterschied dazu war die Entstehung von Dörfern in großen Teilen Eurasiens zeitlich eng mit dem Beginn der Landwirtschaft verknüpft. (Die Jagd- und Sammelwirtschaft war in manchen Gebieten beider Hemisphären schon vor dem Aufkommen der Landwirtschaft ertragreich genug, um die Entstehung von Dörfern zu ermöglichen – in der Alten Welt beispielsweise in Japan und Vorderasien, in der Neuen Welt in Küstengebieten Ecuadors und im Amazonasgebiet.) Welchen Stellenwert der Mangel an domestizierbaren Wildpflanzen und -tieren in der Neuen Welt hatte, veranschaulichen die Veränderungen, die in indianischen Gesellschaften durch das Eintreffen fremder Anbaupflanzen oder Haustiere aus anderen Teilen Nord- und Südamerikas beziehungsweise aus Eurasien ausgelöst wurden. Beispiele hierfür sind die Ankunft von Mais im Osten der USA und im Amazonasgebiet, die Einführung des im südlichen Andenraum domestizierten Lamas in den nördlichen Anden und das Auftauchen des Pferdes in vielen Teilen Nord- und Südamerikas.

Neben Eurasiens früherem Start und seinen Tier- und Pflanzenarten trug auch die leichtere Ausbreitung von Tieren, Pflanzen, Ideen, Techniken und Menschen zur Beschleunigung der dortigen Entwicklungen bei. Die Ursache liegt in verschiedenen geographischen und ökologischen Faktoren. Im Gegensatz zur in Amerika dominierenden Nord-Süd-Achse ermöglichte die eurasische Ost-West-Achse die Ausbreitung von Pflanzen und Tieren, Menschen und kulturellen Errungenschaften ohne einen wesentlichen Wechsel der geographischen Breite und der damit verbundenen Umwelteigenschaften. Anders als Eurasien mit seiner relativ konstanten Breite entlang der gesamten Ost-West-Ausdehnung verengt sich die Neue Welt in Mittelamerika und besonders in Panama zu einem Nadelöhr. Nicht zuletzt waren Nord- und Südamerika auch durch Gebiete, die sich für landwirtschaftliche Zwecke oder eine dichte menschliche Besiedlung nicht eigneten, stärker zergliedert. Ökologische Barrieren dieser Art waren beispielsweise die Regenwälder der Landenge von Panama, die mesoamerikanische Zivilisationen von solchen in den Anden und im Amazonasgebiet trennten, die Wüsten im Norden Mexikos, die als Hindernis zwischen Mesoamerika und den Zivilisationen im Südwesten und Südosten der USA lagen, texanische Trockengebiete zwischen dem Südwesten und dem Südosten der USA sowie die Wüsten und hohen Berge, die Gebiete an der Pazifikküste der USA, die an sich für Landwirtschaft gut geeignet waren, unzugänglich machten. Die Folge war, daß zwischen den Zivilisationszentren in Mesoamerika, im Osten der USA, in den Anden und im Amazonasgebiet kein Transfer von Haustieren, Schrift oder politischen Organisationsformen und nur eine begrenzte beziehungsweise äußerst langsame Diffusion von Anbaupflanzen und technischen Neuerungen stattfand.

Einige Konsequenzen dieser inneramerikanischen Barrieren verdienen besondere Erwähnung. So fand die Landwirtschaft vom Südwesten der USA und vom Mississippital nie den Weg zu den heutigen amerikanischen Kornkammern in Kalifornien und Oregon, deren indianische Bewohner Jäger und Sammler blieben, weil es ihnen schlichtweg an geeigneten Anbaupflanzen und Haustieren mangelte. Aus dem Andenhochland gelangten Lamas, Meerschweinchen und die Kartoffel nie ins Hochland von Mexiko, so daß Mesoamerika und Nordamerika ganz ohne domestizierte Säugetiere (vom Hund abgesehen) auskommen mußten. In umgekehrter Richtung drang die domestizierte Sonnenblume aus dem Osten der USA nie bis nach Mesoamerika vor, und der domestizierte Truthahn schaffte es von Mesoamerika aus weder bis nach Südamerika noch in den Osten der USA. Mais und Bohne brauchten 3000 beziehungsweise 4000 Jahre, um die gut 1100 Kilometer von den Ackern Mexikos bis zu denen im Osten der USA zu überwinden. Nachdem der Mais dort endlich eingetroffen war, vergingen sieben weitere Jahrhunderte, bis eine an die nordamerikanischen Klimaverhältnisse angepaßte Sorte gezüchtet war; vermutlich löste sie am Mississippi die Entstehung der Moundbuilder-Kultur aus. Mais, Bohnen und Kürbisse benötigten möglicherweise mehrere Jahrtausende, um von Mesoamerika in den Südwesten der USA zu gelangen. Während sich Anbaupflanzen aus Vorderasien schnell genug nach Westen und Osten ausbreiteten, um an anderen Orten der eigenständigen Domestikation der gleichen oder eng verwandter Arten zuvorzukommen, führten die geographischen und ökologischen Barrieren in Nord- und Südamerika dazu, daß etliche Kulturpflanzen an verschiedenen Orten parallel domestiziert wurden.

Ebenso bemerkenswert wie die Auswirkungen der Barrieren auf die Ausbreitung von Anbaupflanzen und Haustieren waren ihre Folgen in anderen Bereichen menschlicher Zivilisation. Alphabete, deren Ursprung letztendlich im östlichen Mittelmeerraum lag, wurden von allen komplexen Gesellschaften Eurasiens – außer in einigen Regionen Ostasiens, in denen sich Ableger des chinesischen Schriftsystems etablierten – übernommen, von England bis nach Indonesien. Demgegenüber fanden die Schriftsysteme Mesoamerikas, die einzigen der Neuen Welt, nie den Weg zu den Zivilisationen im Andenhochland und im Osten der USA, wo sie womöglich auf fruchtbaren Boden gefallen wären. Das in Mesoamerika erfundene Rad, das dort nur als Spielzeug Verwendung fand, erhielt nie Gelegenheit, sich mit dem in den Anden domestizierten Lama zusammenzutun, um der Neuen Welt zu Fortbewegung auf Rädern zu verhelfen. In Eurasien maß die Ausdehnung Makedoniens und des Römischen Reiches von West nach Ost an die 5000 Kilometer, das Mongolenreich brachte es sogar auf fast 10 000 Kilometer. Die Staaten und Reiche Mesoamerikas unterhielten dagegen weder mit den Häuptlingsreichen im Osten der USA (ca. 1100 Kilometer weiter nördlich) noch mit den Reichen und Staaten der Anden (ca. 2000 Kilometer weiter südlich) politische Beziehungen – wahrscheinlich wußten sie nicht einmal von deren Existenz.

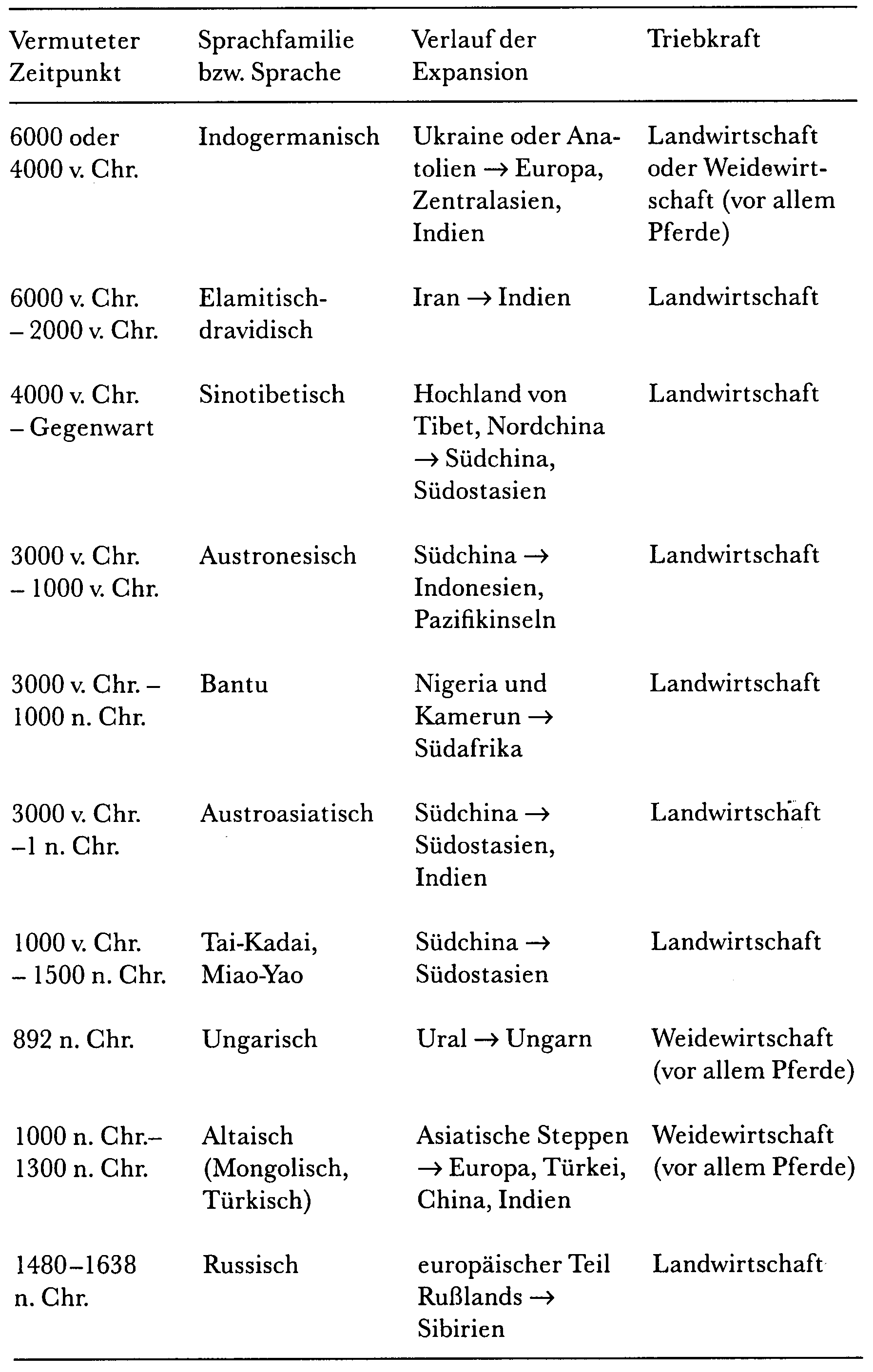

Die stärkere geographische Zersplitterung Nord- und Südamerikas im Vergleich zu Eurasien spiegelte sich auch im Bereich der Sprachen und ihrer Verbreitungsgebiete wider. In Eurasien werden alle Sprachen bis auf wenige Ausnahmen von Linguisten übereinstimmend in etwa ein Dutzend Sprachfamilien eingeordnet, von denen jede bis zu einigen hundert verwandte Sprachen umfaßt. So setzt sich beispielsweise die indogermanische Sprachfamilie, zu der Englisch ebenso wie Französisch, Russisch, Griechisch und Hindu gehören, aus etwa 144 Sprachen zusammen. Nicht wenige Sprachfamilien besitzen ein großes, geschlossenes Verbreitungsgebiet – das der indogermanischen Sprachfamilie umfaßt den größten Teil Europas sowie weite Teile Westasiens einschließlich Indiens. Die Erkenntnisse von Linguisten, Historikern und Archäologen lassen zusammen nur den Schluß zu, daß jeder dieser Sprachgroßräume das Ergebnis der historischen Expansion einer Vorgängersprache ist, auf die eine örtliche sprachliche Differenzierung folgte, die zur Entstehung einer Familie verwandter Sprachen führte (siehe Tabelle 17.2). Die meisten derartigen Expansionen sind anscheinend auf die Überlegenheit der bäuerlichen Sprecher der jeweiligen Vorgängersprache gegenüber Jäger- und Sammlervölkern zurückzuführen. Wir haben uns mit diesem Thema bereits in Kapitel 15 und 16 am Beispiel der sinotibetischen, austronesischen und anderer ostasiatischer Sprachfamilien auseinandergesetzt. Zu den wichtigsten sprachlichen Ausbreitungsbewegungen des letzten Jahrtausends zählen jene, in deren Verlauf indogermanische Sprachen von Europa nach Amerika und Australien, die russische Sprache von Osteuropa nach Sibirien und Türkisch (eine Sprache der altaischen Sprachfamilie) von Zentralasien nach Westen in die Türkei gelangten.

Mit Ausnahme der eskimoaleutischen Sprachfamilie der amerikanischen Arktis und der Na-Dené-Sprachfamilie in Alaska, Nordwestkanada und im Südwesten der USA gibt es in ganz Nord- und Südamerika keine Beispiele einer größeren sprachlichen Expansion, über die sich Sprachwissenschaftler auch nur halbwegs einig wären. Die meisten Experten für Indianersprachen konnten neben dem Eskimo-Aleutischen und dem Na-Dené keine weiteren großen, klar abgrenzbaren sprachlichen Gruppierungen feststellen. Bestenfalls unterteilen sie die übrigen Indianersprachen (deren Zahl nach verschiedenen Schätzungen zwischen 600 und 2000 liegt) in hundert oder mehr Sprachgruppen oder Einzelsprachen. Eine abweichende Meinung vertritt der amerikanische Linguist Joseph Greenberg, der alle Indianersprachen mit Ausnahme der Eskimoaleutischen und Na-Dené-Sprachen einer einzigen großen Sprachfamilie, Amerind genannt, mit rund einem Dutzend Zweigen zuordnet.

Tabelle 17.2 Sprachenausbreitung in der Alten Welt

Einige von Greenbergs Unterfamilien sowie einige der Gruppierungen, die von anderen Linguisten beschrieben wurden, könnten zum Teil auf Bevölkerungsexpansionen in der Neuen Welt zurückgehen, hinter denen als Triebkraft die Landwirtschaft stand. Ich denke dabei an die utoaztekischen Sprachen Mesoamerikas und der westlichen USA, die Otomangue-Sprachen Mesoamerikas, die Natchez-Muskogee-Sprachen im Südosten der USA und die arawakischen Sprachen der Karibik. Daß sich Linguisten so schwer auf eine einheitliche Klassifizierung der Indianersprachen verständigen können, spiegelt indes die Schwierigkeiten wider, denen sich komplexe indianische Gesellschaften bei dem Versuch, innerhalb der Neuen Welt zu expandieren, ausgesetzt sahen. Wäre es Landwirtschaft treibenden Stämmen gelungen, mit ihren Anbaupflanzen und Haustieren große Gebiete in Besitz zu nehmen und innerhalb kurzer Zeit die dort lebenden Jäger und Sammler zu verdrängen, hätten sie gewiß, ähnlich wie eurasische Völker, Spuren in Form leicht erkennbarer Sprachfamilien hinterlassen, und die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den verschiedenen Indianersprachen wären nicht so umstritten.

Wir haben bisher drei Gruppen tieferer Ursachen identifiziert, die entscheidend dafür waren, daß die europäischen Eindringlinge in Amerika die Oberhand gewannen: Eurasiens großer zeitlicher Vorsprung bei der menschlichen Besiedlung, die Überlegenheit seiner Landwirtschaft infolge der besseren Ausstattung mit domestizierbaren Pflanzen und besonders Tieren sowie die geringen geographischen und ökologischen Barrieren, die der Ausbreitung von Tieren, Pflanzen, Ideen, Techniken und Menschen im Wege standen. Eine vierte Ursache, allerdings spekulativerer Art, könnte man aus dem rätselhaften Ausbleiben bestimmter Erfindungen in Nord- und Südamerika ableiten, genauer gesagt der Nichterfindung von Schrift und Rad in komplexen Andengesellschaften, obwohl diese ungefähr gleich alt waren wie jene mesoamerikanischen Gesellschaften, in denen Schrift und Rad erfunden wurden; rätselhaft ist auch, daß Räder in Mesoamerika nur in Form von Spielzeug Verwendung fanden und später sogar wieder in Vergessenheit gerieten, obwohl sie dort sicher von großem Nutzen hätten sein können (wie die Schubkarre in China). All das erinnert an ebenso verblüffende Nichterfindungen beziehungsweise das Abhandenkommen von Erfindungen in kleinen isolierten Gesellschaften, beispielsweise in Tasmanien, Australien, Japan, auf polynesischen Inseln und in der amerikanischen Arktis. Gewiß, Nordund Südamerika sind zusammen alles andere als klein: Die Fläche des Doppelkontinents entspricht immerhin 76 Prozent der Fläche Eurasiens, und auch die Zahl seiner Bewohner konnte sich im Jahr 1492 im Vergleich zur eurasischen vermutlich sehen lassen. Wie wir erfahren haben, sind Nord- und Südamerika jedoch in »Inseln« zersplittert, zwischen deren Kulturen kaum Kontakte bestanden. Vielleicht ist die Geschichte des Rads und der Schrift in Amerika ein Beispiel für das gleiche Phänomen, das wir in extremer Form bei echten Inselkulturen beobachten konnten. – Nach mindestens 13 000jähriger getrennter Entwicklung kam es innerhalb der letzten tausend Jahre schließlich zur Kollision zwischen amerikanischen und eurasischen Kulturen. Zuvor hatten sich die Kontakte zwischen Alter und Neuer Welt auf Jäger und Sammler an beiden Ufern der Beringstraße beschränkt.

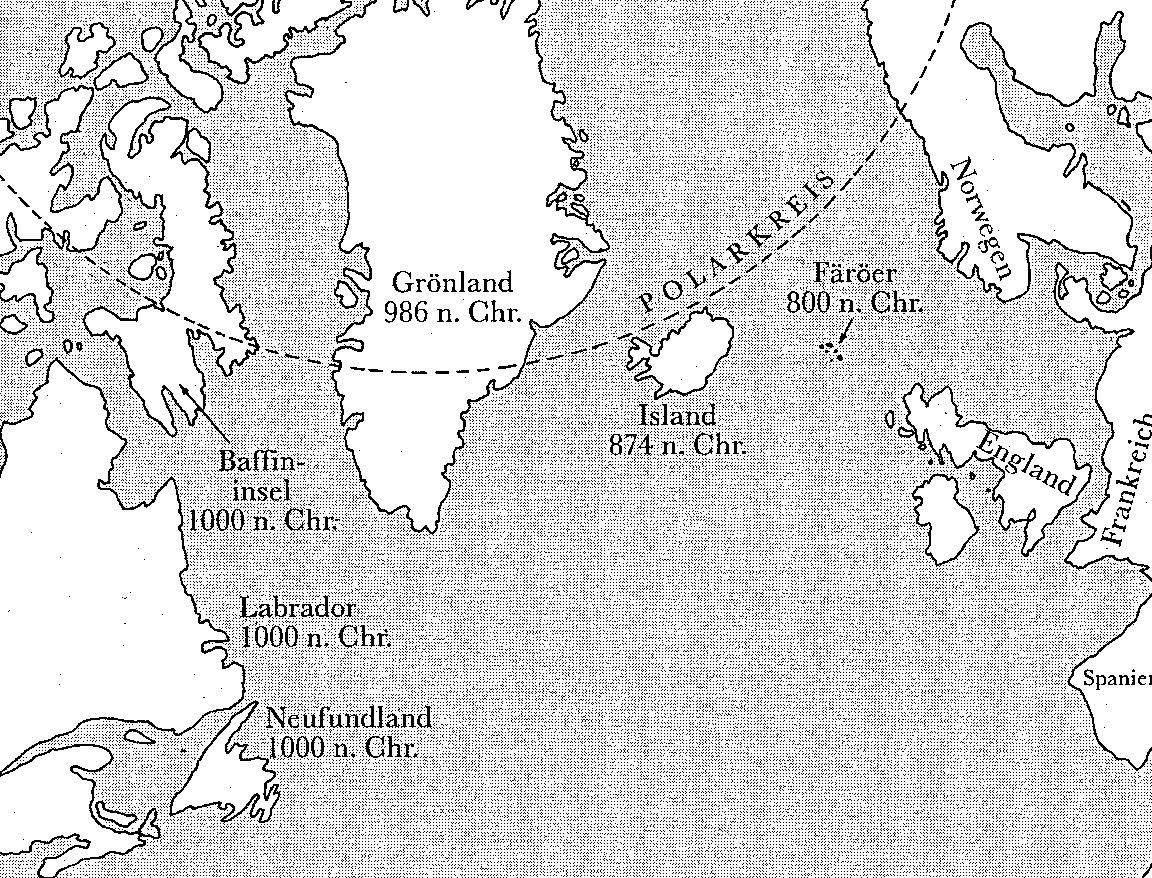

Von indianischer Seite wurde nie der Versuch unternommen, Eurasien zu kolonisieren, sieht man davon ab, daß sich eine kleine Population von Inuit (Eskimos) aus Alaska auf der anderen Seite der Beringstraße an der sibirischen Küste niederließ. Die ersten Versuche einer Kolonisierung Amerikas, die historisch belegt sind, unternahmen Wikinger in arktischen und subarktischen Breiten (Abbildung 17.1). Von Norwegen aus besiedelten sie im Jahr 874 n. Chr. Island und von dort im Jahr 986 n. Chr. Grönland, um dann zwischen etwa 1000 und 1350 n. Chr. mehrfach Fahrten zur Nordostküste Nordamerikas zu unternehmen. Die einzigen bisher entdeckten Überreste einer Wikinger-Siedlung in Amerika liegen in Neufundland – vermutlich jener Region, die in alten Wikinger-Sagen als Vinland (Weinland) bezeichnet wurde. In den Sagen ist allerdings auch von anderen Landungsstellen die Rede, die offenbar weiter südlich an den Küsten Labradors und der Baffininsel lagen.

Abbildung 17.1 Expansion der Wikinger von Norwegen über den Nordatlantik, mit den ungefähren Zeitpunkten ihrer Ankunft an den verschiedenen Stationen

Das isländische Klima ermöglichte Viehhaltung und in sehr bescheidenem Umfang auch Ackerbau. Die Insel ist groß genug, um den Nachfahren der Wikinger bis heute als Lebensgrundlage zu dienen. Dagegen ist Grönland zum größten Teil von Eismassen bedeckt, und selbst die beiden Fjorde, an denen die Bedingungen für die Landwirtschaft noch am günstigsten sind, konnten nicht nennenswert zur Nahrungsversorgung der Wikinger beitragen. Die grönländische Wikinger-Population umfaßte nie mehr als einige tausend Menschen, die immer auf Lebensmittel- und Eisenlieferungen aus Norwegen und Holz aus Labrador angewiesen waren. Anders als die Osterinsel und andere entlegene polynesische Inseln vermochte Grönland keine autarke bäuerliche Gesellschaft zu ernähren, wenngleich vor, während und nach der Wikinger-Zeit Eskimos auf der Insel lebten und den Daseinskampf als Jäger und Sammler erfolgreich meisterten. Die Bevölkerungen Islands und Norwegens waren selbst zu klein und zu arm, um die grönländischen Wikinger auf die Dauer zu unterstützen.

Während der »Kleinen Eiszeit«, die im 13. Jahrhundert einsetzte, führte die Abkühlung des Nordatlantiks zu einer weiteren Verschlechterung der Bedingungen für die Landwirtschaft auf Grönland, aber auch für Grönlandfahrten von Norwegen und Island aus. Zum letzten überlieferten Kontakt zwischen Grönländern und Europäern kam es im Jahr 1410, als ein isländisches Schiff im Sturm vom Kurs abkam. Als Europäer im Jahr 1577 endlich wieder begannen, Grönland zu besuchen, existierte die Wikinger-Kolonie nicht mehr – sie war offenbar irgendwann im 15. Jahrhundert sang- und klanglos verschwunden.

Indessen lag die Küste Nordamerikas, bedingt durch den Stand des Schiffbaus in der Heimat der Wikinger im Zeitraum 986–1410 n. Chr., außerhalb der Reichweite von Schiffen, die direkt von Norwegen in See stachen. Statt dessen unternahmen die Wikinger ihre Amerikafahrten von Grönland aus, das von Nordamerika nur durch die 300 Kilometer breite Davisstraße getrennt ist. Die Chancen, daß jene winzige Kolonie zum Ausgangspunkt für die Erkundung, Eroberung und schließlich Besiedlung Amerikas werden konnte, waren indes gleich Null. Selbst bei der einzigen auf der Insel Neufundland entdeckten Wikinger-Siedlung handelte es sich offenbar lediglich um ein Winterlager, das ein paar Dutzend Menschen wenige Jahre lang bewohnt hatten. In den Wikinger-Sagen wird an mehreren Stellen geschildert, wie das Lager in Vinland von »Skraelings« angegriffen wird; gemeint waren offenbar neufundländische Indianer oder Dorset-Eskimos.

Das Schicksal der grönländischen Kolonie, des entlegensten Außenpostens Europas im Mittelalter, ist eines der großen Rätsel der Archäologie. Verhungerten die letzten grönländischen Wikinger etwa? Versuchten sie, der Insel mit Schiffen zu entfliehen? Schlossen sie Mischehen und gingen in der Eskimo-Bevölkerung auf? Erlagen sie Krankheiten oder wurden gar von Eskimo-Pfeilen getötet? Während diese Fragen nach den unmittelbaren Gründen weiter der Beantwortung harren, liegen die tieferen Ursachen für das damalige Scheitern der Kolonisierung Grönlands und Amerikas klar auf der Hand. Sowohl der Ausgangspunkt (Norwegen) als auch die Zielgebiete (Grönland und Neufundland) sowie der Zeitraum (984–1410 n. Chr.) sorgten von vornherein dafür, daß Europas potentielle Vorteile in den Bereichen Landwirtschaft, Technik und politische Organisation nicht wirksam zur Geltung kommen konnten. In Regionen, die für eine auch nur halbwegs intensive landwirtschaftliche Nutzung zu weit im Norden lagen, konnten es die Eisenwerkzeuge einer kleinen Schar von Wikingern, die von einem der ärmeren Staaten Europas nur schwach unterstützt wurden, mit den Stein-, Knochen- und Holzwerkzeugen von eskimoischen und indianischen Jägern und Sammlern, den Weltmeistern im Überleben in der Arktis, nicht aufnehmen.

Dem zweiten eurasischen Versuch einer Kolonisierung Amerikas war Erfolg beschert, weil Ausgangspunkt, Zielgebiet und Zeitraum eine wirksame Entfaltung der europäischen Überlegenheit ermöglichten. Im Gegensatz zu Norwegen verfügte Spanien über genügend Wohlstand und Bewohner, um Entdeckungsfahrten finanzieren und Kolonien unterstützen zu können. Zudem lagen die Landungsstellen in Amerika in subtropischen Breiten, die sich hervorragend für die Landwirtschaft eigneten, zunächst überwiegend auf der Grundlage indianischer Kulturgewächse, aber auch eurasischer Haustiere (insbesondere Rinder und Pferde). Die koloniale Expansion Spaniens über den Atlantik begann 1492, am Ende eines Jahrhunderts, in dem der Bau seetüchtiger Schiffe in Europa rasante Fortschritte gemacht hatte und in dessen Verlauf etliche Errungenschaften auf Gebieten wie Navigation und Schiffbau von verschiedenen Kulturen der Alten Welt (Islam, Indien, China, Indonesien), die sie im Indischen Ozean erprobt hatten, übernommen worden waren. So wurde es möglich, daß in Spanien gebaute und bemannte Schiffe ohne Zwischenstation à la Grönland direkt zu den Westindischen Inseln segelten. Zu Spaniens Kolonien in der Neuen Welt gesellten sich schon bald die Kolonien eines halben Dutzends anderer europäischer Staaten.

Die ersten europäischen Siedlungen in Nord- und Südamerika, angefangen mit jener, die Kolumbus im Jahr 1492 gründete, lagen auf den Westindischen Inseln. Die dort lebenden Indianer, deren Zahl zum Zeitpunkt ihrer »Entdeckung« Schätzungen zufolge über eine Million betrug, wurden auf den meisten Inseln durch Krankheiten, Vertreibung, Unterjochung, Kriege und willkürliche Ermordung rasch dezimiert. Um das Jahr 1508 wurde die erste Kolonie auf dem amerikanischen Festland gegründet, am Isthmus von Panama. Die Eroberung der beiden großen Reiche, des Azteken- und des Inka-Reichs, folgte 1519–1520 und 1532–1533. In beiden Fällen spielten von Europäern eingeschleppte Krankheiten (vermutlich die Pocken) eine maßgebliche Rolle, indem sie die Herrscher töteten und einen großen Teil der Bevölkerung dahinrafften. Die überwältigende militärische Überlegenheit selbst winziger Gruppen berittener Spanier, im Verein mit ihrem politischen Geschick beim Ausnutzen von Streitigkeiten unter den Indianern, tat ein übriges. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden auch die anderen indianischen Staaten in Mittelamerika und im nördlichen Südamerika von Europäern unterworfen.

Die Zerstörung der am weitesten entwickelten Indianerkulturen Nordamerikas – im Südosten der USA und im Tal des Mississippi – war weitgehend das Werk von Krankheiten, die von frühen europäischen Entdeckungsreisenden mitgebracht worden waren und ihnen nun vorauseilten. Im Zuge der Ausbreitung von Europäern in Nord- und Südamerika wurden viele weitere indianische Gesellschaften – beispielsweise die Mandan-Prärieindianer und die Sadlermiut-Eskimos – durch Krankheiten ausgelöscht, ohne daß es kriegerischer Anstrengungen bedurfte. Bevölkerungsreiche Indianergesellschaften, die den Ansturm der Krankheitskeime überlebten, teilten das Schicksal der Inkas und Azteken und wurden mit militärischen Mitteln vernichtet, zunehmend unter Einsatz europäischer Berufssoldaten, die von indianischen Verbündeten unterstützt wurden. Hinter den Soldaten standen mächtige politische Apparate, zunächst jene der europäischen Mutterländer, dann die europäischen Kolonialverwaltungen und schließlich unabhängige neoeuropäische Staaten, die aus den Kolonien hervorgingen.

Kleinere indianische Gesellschaften wurden eher beiläufig und willkürlich vernichtet, durch Überfälle und Einzelmorde, ausgeführt von Privatpersonen. So zählte die Jäger- und Sammlerbevölkerung Kaliforniens ursprünglich rund 200 000, war aber in hundert kleine Stämme aufgesplittert, von denen keiner so groß war, daß ein regelrechter Krieg erforderlich gewesen wäre, um ihn zu besiegen. Die meisten dieser Stämme wurden während oder kurz nach dem kalifornischen Goldrausch in den Jahren 1848–52, als Goldsucher in großer Zahl herbeiströmten, ausgerottet oder von ihrem Land vertrieben. So wurde beispielsweise der Stamm der Yahi im Norden Kaliforniens, der etwa 2000 Angehörige zählte und keine Feuerwaffen besaß, in vier Überfällen von bewaffneten weißen Siedlern vernichtet: Der erste war ein Überraschungsangriffim Morgengrauen auf ein Yahi-Dorf am 6. August 1865, an dem 17 Siedler beteiligt waren; es folgte 1866 ein Massaker an Yahi, die in einer Schlucht überrascht worden waren, dann um 1867 eins an 33 Yahi, die man zu einer Höhle verfolgt hatte, und 1868 ein letztes Massaker, verübt von vier Cowboys an etwa 30 Yahi, die in einer anderen Höhle gefangen saßen. Zahlreiche Gruppen von Amazonasindianern wurden während des Kautschukbooms Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts auf ähnliche Weise von weißen Siedlern umgebracht. Die letzten Stadien der Eroberung spielen sich in diesem Jahrzehnt vor unseren Augen ab: Zunehmend erliegen die Yanomami und andere indianische Gesellschaften des Amazonasgebiets, die ihre Unabhängigkeit noch bewahren konnten, Krankheiten, werden von Goldsuchern ermordet oder von Missionaren und staatlichen Stellen »zivilisiert«.

Das Resultat von alldem war die Vernichtung bevölkerungsreicher indianischer Gesellschaften in den meisten Regionen mit gemäßigtem Klima, die für die Landwirtschaft und die Physiologie der europäischen Einwanderer geeignet waren. In Nordamerika leben heute die meisten Indianerstämme, die sich in intakten Gemeinschaften behaupten konnten, in Reservaten oder sonstigen Gebieten, die weder für die europäische Landwirtschaft noch für die Ausbeutung von Bodenschätzen in Frage kommen, beispielsweise in arktischen Regionen oder Trockengebieten im Westen der USA. In den amerikanischen Tropen traten vielerorts Einwanderer aus tropischen Gebieten der Alten Welt (insbesondere Schwarzafrikaner, aber auch Inder und in Surinam Javaner) an die Stelle der indianischen Bevölkerung.

In einigen Teilen Mittelamerikas und der Anden waren die Indianer ursprünglich so zahlreich, daß selbst nach Epidemien und Kriegen heute immer noch ein großer Teil der Bevölkerung aus Indianern und Mischlingen besteht. Dies gilt insbesondere für das Andenhochland, wo Frauen europäischer Abstammung aus physiologischen Gründen Probleme mit dem Gebären von Nachwuchs haben und die heimischen Anbaugewächse in der Landwirtschaft immer noch dominieren. Selbst dort, wo Indianer überlebten, gerieten sie kulturell und sprachlich in den Schatten der Alten Welt.

Von den ursprünglich Hunderten von Indianersprachen in Nordamerika werden bis auf 187 keine mehr gesprochen, und von diesen letzten 187 ist 149 das Aussterben gewiß, da sie heute nur noch von den Alten gesprochen, aber vom Nachwuchs nicht mehr gelernt werden. In allen der rund 40 Länder der Neuen Welt ist eine indogermanische Sprache oder Kreolisch offizielle Amtssprache. Selbst in den Ländern mit dem größten indianischen Bevölkerungsanteil, wie Peru, Bolivien, Mexiko und Guatemala, zeigt ein Blick auf Fotos von Führern aus Wirtschaft und Politik, daß ein unverhältnismäßig hoher Anteil dieser Schicht europäischer Abstammung ist. An der Spitze mehrerer Karibikstaaten stehen Schwarzafrikaner, während Guyana bereits mehrere Präsidenten indischer Herkunft hatte.

Wie stark die einstige Indianerbevölkerung Nord- und Südamerikas dezimiert wurde, ist umstritten. Schätzungen für Nordamerika gehen von bis zu 95 Prozent aus. Aufgrund der Einwanderung von Völkern aus der Alten Welt (Europäer, Afrikaner, Asiaten) ist die Gesamtbevölkerung Nord- und Südamerikas heute jedoch etwa zehnmal so groß wie im Jahr 1492. Die jetzigen Bewohner bilden ein Gemisch von Völkern aller Kontinente mit Ausnahme Australiens. Die Wurzeln jener gewaltigen Bevölkerungsverschiebung, die sich in den letzten 500 Jahren vollzog und die alles in den Schatten stellte, was sich je auf einem Kontinent – mit Ausnahme Australiens – ereignete, liegen letztendlich in Entwicklungen, die sich zwischen 11000 v. Chr. und der Zeitwende abspielten.