KAPITEL 10

Tödliche Gabe

Die Evolution der Krankheitskeime

Wir wissen nun, wie die Landwirtschaft in wenigen Zentren entstand und sich von dort mit unterschiedlichem Tempo in andere Gebiete ausbreitete. Diese geographischen Unterschiede beinhalten wichtige Elemente der Antwort auf Yalis Frage, wie einige Völker zu mehr Macht und Einfluß gelangten als andere. Allerdings kann die Landwirtschaft selbst natürlich nicht als unmittelbare Erklärung herangezogen werden. In einem Kampf Mann gegen Mann stünde ein nackter Bauer nicht besser da als ein nackter Jäger. Ein Teil der Erklärung für die größere Macht bäuerlicher Gesellschaften besteht vielmehr darin, daß die Landwirtschaft eine wesentlich höhere Bevölkerungsdichte ermöglichte: Zehn nackte Bauern wären einem allein kämpfenden nackten Jäger mit Sicherheit überlegen. Der andere Teil der Erklärung lautet, daß weder Bauern noch Jäger und Sammler nackt sind, jedenfalls nicht im übertragenen Sinne. Bauern atmen in der Regel gefährlichere Krankheitskeime aus, verfügen über bessere Waffen und Rüstungen, besitzen überhaupt wirksamere Techniken und leben unter zentralistischen Regierungen mit schriftkundigen Herrschaftsschichten, die zur Führung von Eroberungskriegen besser in der Lage sind. In den nächsten vier Kapiteln soll es deshalb darum gehen, wie die Landwirtschaft als tiefere Ursache zu Krankheitserregern, Schrift, Techniken und zentralistischer Herrschaft als unmittelbaren Ursachen führte.

Der Zusammenhang zwischen Haustieren und Kulturpflanzen auf der einen Seite und Krankheitserregern auf der anderen wurde mir auf unvergeßliche Weise durch einen Fall veranschaulicht, über den mir ein Bekannter, der von Beruf Arzt ist, berichtete. Als er noch ein unerfahrener Jungmediziner war und im Krankenhaus arbeitete, wurde er einmal in ein Zimmer gerufen, in dem sich ein Mann in Begleitung seiner Ehefrau befand, der an rätselhaften Symptomen litt. Die Behandlung wurde dadurch erschwert, daß die Eheleute Schwierigkeiten hatten, sich untereinander und mit meinem Bekannten zu verständigen. Der Patient, ein scheuer Mann, war an einer Lungenentzündung erkrankt, die ein nicht identifizierter Mikro organismus verursacht hatte. Er sprach nur wenig Englisch, weshalb seine hübsche Frau als Dolmetscherin einsprang. Sie machte sich große Sorgen um ihren Mann und war verängstigt durch die ungewohnte Krankenhausumgebung. Mein Bekannter hatte eine anstrengende Woche Dienst hinter sich und war obendrein gestreßt ob der Schwierigkeit herauszufinden, welche ungewöhnlichen Risikofaktoren zu der merkwürdigen Krankheit geführt haben mochten. Unter der enormen Anspannung, unter der er stand, vergaß er alles, was man ihm über Vertraulichkeit im Umgang mit Patienten beigebracht hatte, und beging den schrecklichen Fehler, die Frau zu bitten, ihren Mann nach irgendwelchen sexuellen Erlebnissen zu fragen, von denen die Infektion vielleicht herrühren könnte.

Vor den Augen des Arztes lief der Patient im Gesicht puterrot an, versuchte sich unter der Bettdecke zu verkriechen und stammelte mit kaum vernehmbarer Stimme einige Worte. Seine Frau stieß daraufhin einen Wutschrei aus und kniete sich auf ihn. Bevor mein Bekannter einschreiten konnte, ergriff sie eine schwere Metallflasche, schlug sie ihrem Mann mit voller Wucht auf den Kopf und stürmte aus dem Zimmer. Es dauerte eine Weile, bis der Mann wiederbelebt war, und noch länger, bis ihm in gebrochenem Englisch entlockt werden konnte, womit er seine Frau so in Rage gebracht hatte. Die Antwort kam nur stockend: Er hatte zugegeben, daß er bei einem kürzlichen Besuch auf dem elterlichen Bauernhof mehrmals mit Schafen sexuell verkehrt hatte; vielleicht hatte er sich den mysteriösen Krankheitserreger dabei zugezogen.

Diese Geschichte mag wie ein bizarrer Einzelfall ohne weitere Bedeutung klingen. Sie steht jedoch sinnbildlich für die äußerst wichtige Thematik menschlicher Krankheiten tierischen Ursprungs. Nur wenige von uns lieben Schafe in dem fleischlichen Sinn wie der Patient meines Bekannten. Dafür lieben viele von uns platonisch Haustiere wie Hunde oder Katzen. Als Ganzes erweckt die Menschheit gewiß den Eindruck einer ungeheuren Zuneigung zu Schafen und anderem Vieh, urteilt man nach der enormen Zahl dieser Tiere auf unseren Höfen und Weiden. Nach einer neueren Statistik hatten die 17 085 400 Einwohner Australiens eine so hohe Meinung von Schafen, daß sie nicht weniger als 161 600 000 davon als Vieh hielten.

Manchmal stecken sich Erwachsene, noch häufiger aber Kinder, bei Haustieren mit Krankheiten an. Normalerweise verläuft die Sache harmlos, aber das war und ist nicht immer so. Bei den verheerendsten Infektionskrankheiten der jüngeren Geschichte – Pocken, Grippe, Tuberkulose, Malaria, Pest, Masern und Cholera – handelte es sich ausnahmslos um Erreger, die sich aus Krankheiten von Tieren entwickelt hatten; paradoxerweise sind die meisten der für unsere epidemischen Krankheiten verantwortlichen Erreger heute praktisch auf den Menschen beschränkt. Da Krankheiten die größten Todbringer der Geschichte waren, haben sie deren Verlauf auch entscheidend mit beeinflußt. Bis zum Zweiten Weltkrieg starben in Kriegen mehr Menschen an Krankheiten als in Schlachten. Wenn in militärgeschichtlichen Werken die Heldentaten großer Generäle gepriesen werden, bleibt eine viel weniger imposante Wahrheit oft unerwähnt: Siegreich waren in den Kriegen der Vergangenheit nicht immer die Armeen mit den besten Generälen und Waffen, sondern oftmals jene, die ihre Gegner mit den schlimmsten Krankheiten infizieren konnten.

Das grauenvollste Beispiel für die Rolle, die Krankheitserreger in der Menschheitsgeschichte spielten, lieferte die europäische Eroberung Nord- und Südamerikas, die mit der Fahrt des Kolumbus im Jahr 1492 begann. So zahlreich die indianischen Opfer der säbelschwingenden spanischen Konquistadoren auch gewesen sein mochten, so verschwindend wenige waren es doch im Vergleich zur Zahl der Opfer spanischer Krankheitserreger. Warum verlief der Austausch von Krankheiten zwischen Indianern und Europäern so einseitig? Warum dezimierten nicht die Krankheiten der Indianer die spanischen Invasoren, verbreiteten sich nach Europa und löschten dort 95 Prozent der Bevölkerung aus? Ähnliche Fragen stellen sich im Zusammenhang mit der Dezimierung vieler anderer eingeborener Völker durch eurasische Krankheitserreger sowie der Dezimierung europäischer Möchtegern-Konquistadoren in den tropischen Gebieten Afrikas und Asiens.

Fragen nach dem tierischen Ursprung menschlicher Krankheiten berühren damit ein Kernthema des Geschichtsverlaufs – und einige der großen gesundheitspolitischen Herausforderungen von heute. (Denken Sie nur an Aids, eine Krankheit mit explosionsartiger Ausbreitungs geschwindigkeit, die sich möglicherweise aus einem Virus wildlebender afrikanischer Affen entwickelte.) In diesem Kapitel wollen wir zunächst die Frage stellen, was eigentlich eine »Krankheit« ist, wo uns doch die meisten Arten von Lebewesen nicht krank machen. Wir werden der Frage nachgehen, warum viele unserer häufigsten Infektionskrankheiten in Form von Epidemien auftreten, so wie beispielsweise die gegenwärtige Aidsepidemie oder die Pestepidemien (»Schwarzer Tod«) im Mittelalter. Weiter werden wir erörtern, wie die Vorfahren der Mikroben, die heute nur noch bei Menschen auftreten, von ihren ursprünglichen tierischen Wirten auf uns übertragen wurden. Und schließlich werden wir sehen, inwiefern die Kenntnis der tierischen Ursprünge unserer Infektionskrankheiten zum Verständnis des folgenschweren, nahezu völlig einseitigen Austauschs von Krankheitserregern zwischen Europäern und Indianern beiträgt.

Verständlicherweise neigen wir dazu, das Thema Krankheiten nur von unserer Warte her zu betrachten: Was können wir tun, um uns vor ihnen zu schützen und den Mikroben, die sie in uns anzetteln, den Garaus zu machen? Merzen wir doch diese Schufte aus und kümmern uns nicht darum, welche Motive sie haben! Aber: Eine alte Weisheit besagt, daß man den Feind verstehen muß, bevor man ihn besiegen kann, und das gilt in der Medizin ganz besonders.

Lassen wir deshalb unsere Voreingenommenheit kurz beiseite und betrachten Krankheiten einmal aus dem Blickwinkel von Mikroben. Schließlich sind diese Organismen ebenso ein Produkt der natürlichen Auslese wie wir selbst. Welchen Evolutionsvorteil zieht wohl eine Mikrobe daraus, wenn sie uns irgendeine merkwürdige Krankheit beschert, sagen wir, Geschwüre im Genitalbereich oder Durchfall? Und warum sollten sich Mikroben entwickeln, die uns sogar umbringen? Dies erscheint besonders rätselhaft und widersinnig, da ja eine Mikrobe, die ihren Wirt umbringt, ebenfalls zum Tode verurteilt ist.

Mikroben entwickeln sich im Grunde ganz genauso wie andere Arten von Pflanzen oder Tieren. Durch den Prozeß der natürlichen Auslese werden diejenigen Individuen begünstigt, die am meisten Nachwuchs produzieren und dafür sorgen, daß sich dieser in geeignete Lebensräume ausbreiten kann. Für eine Mikrobe läßt sich Ausbreitung rechnerisch als Zahl der Neuinfektionen pro ursprünglichem Krankheitsträger ausdrücken. Dieser Wert hängt zum einen davon ab, wie lange jeder Infizierte in der Lage bleibt, neue Opfer anzustecken, und zum anderen davon, wie leicht der Erreger von einem Opfer auf ein anderes übertragen wird.

Mikroben haben sich im Laufe der Evolution diverse Verbreitungswege von einer Person zur anderen, aber auch von Tieren zum Men schen erschlossen. Erreger, die in dieser Disziplin erfolgreicher sind, hinterlassen mehr Nachwuchs und werden von der natürlichen Selektion entsprechend bevorzugt. Viele unserer sogenannten »Krankheitssymptome« verkörpern nichts anderes als die Art und Weise, wie eine findige Mikrobe unseren Körper oder unser Verhalten derart verändert, daß wir, ohne gefragt zu werden, zu ihrer Verbreitung beitragen.

Die müheloseste Übertragungsweise besteht für einen Krankheitserreger darin, einfach dazusitzen und auf die Weitergabe an das nächste Opfer zu warten. Diese passive Strategie wird von Mikroben angewandt, die darauf warten, daß ihr derzeitiger Wirt von einem anderen Wirt verspeist wird. Beispielsweise gilt dies für Salmonellen, die durch den Verzehr bereits infizierter Eier oder Fleischstücke in unseren Körper gelangen; oder für Würmer, die in Schweinen darauf warten, daß wir ihren Wirt töten und ohne ausreichendes Garen verspeisen, um dann an Trichinose zu erkranken; ganz ähnlich ist es auch bei den Würmern, mit denen sich Sushi-Freunde in Japan und anderswo gelegentlich beim Schlemmen von rohem Fisch infizieren. Während diese Parasiten allesamt durch den Verzehr eines Tieres in den menschlichen Organismus gelangen, wurde das Virus, das im Hochland von Neuguinea die Lachkrankheit (Kuru) verursachte, durch den Verzehr eines anderen Menschen übertragen. Es konnte sich durch Kannibalismus verbreiten, wenn nämlich Babys von Hochlandbewohnern den schlimmen Fehler begingen, sich nach dem Herumspielen mit rohem Hirn, das ihre Mütter gerade zum Kochen aus toten Kuru-Opfern herausgeschnitten hatten, die Finger abzulecken.

Eine leichte Abwandlung der Methode des Wartens, bis ein neuer Wirt den alten verspeist, wenden einige Mikroben an, die nicht auf den Tod des alten Wirts warten und sich statt dessen im Speichel eines Insekts, das den alten Wirt beißt oder sticht und dann fortfliegt, quasi »per Anhalter« auf die Suche nach einem neuen Wirt begeben. Solche kostenlosen Passagen sind beispielsweise von Mücken, Flöhen, Läusen und Tsetsefliegen erhältlich, den jeweiligen Überträgern von Malaria, Pest, Typhus und Schlafkrankheit. Eines besonders schmutzigen Tricks zur passiven Ergatterung des Transports bedienen sich Mikroben, die im Mutterleib auf den Fötus übergehen, so daß Babys schon bei der Geburt infiziert sind. Durch dieses Verhalten stellen uns die Mikroben, die für Syphilis, Röteln und nun auch Aids verantwortlich sind, vor ein schwieriges ethisches Dilemma, das jenen, die an Gerechtigkeit auf der Welt glauben, viel Kopfzerbrechen bereitet.

Andere Krankheitserreger nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand, indem sie die Anatomie oder das Verhalten ihres Wirts so abwandeln, daß ihre Übertragung beschleunigt wird. Aus unserer Sicht sind offene Geschwüre im Genitalbereich, wie sie zum Beispiel Syphilis verursacht, schlichtweg eine Plage. Vom Standpunkt der Mikrobe stellen sie dagegen eine nützliche Methode dar, um den Wirt zu veranlassen, Mikroben durch eine Körperöffnung in einen neuen Wirt zu schleusen. Die kleinen Hautverletzungen, die bei Pocken auftreten, dienen in ähnlicher Weise dazu, Mikroben durch direkten oder indirekten Körperkontakt zu verbreiten (manchmal geschah das auf sehr indirekte Weise, beispielsweise in Nordamerika, wo »kriegerische« Indianerstämme ausgelöscht wurden, indem man sie mit Decken beschenkte, die Pockenpatienten gehört hatten).

Eine noch energischere Strategie wird beispielsweise von den Erregern der Grippe, der Erkältung und des Keuchhustens verfolgt, die ihren Wirt zum Husten oder Niesen zwingen, wodurch sie in Richtung möglicher neuer Wirte versprüht werden. Das Cholerabakterium zettelt in seinem Opfer starken Durchfall an, den es dazu nutzt, in Wasser zu gelangen, das dann von potentiellen neuen Opfern aufgenommen wird. Unübertroffen, wenn es um die Abwandlung des Wirtsverhaltens geht, ist indes das Tollwutvirus, das nicht nur den Weg in den Speichel eines infizierten Hundes findet, sondern das Tier auch gleich noch zur Raserei bringt, so daß es um sich beißt und dadurch viele andere Opfer ansteckt. Der Preis für die größte körperliche Anstrengung gebührt aber eindeutig Würmern, wie etwa Hakenwürmern, die sich aus dem Wasser oder Boden, wohin ihre Larven mit den Fäkalien eines früheren Opfers gelangen, selbst den Weg durch die Haut eines neuen Wirts bahnen.

Während also Geschwüre an den Genitalien, Durchfall und Husten aus unserer Sicht »Krankheitssymptome« sind, handelt es sich aus der Sicht der Erreger um clevere Strategien zur eigenen Verbreitung. Es liegt deshalb im Interesse der Erreger, uns »krank zu machen«. Warum aber sollte ein Erreger die doch augenscheinlich unsinnige Strategie verfolgen, seinen eigenen Wirt umzubringen?

Von der Warte des Erregers handelt es sich dabei lediglich um eine unbeabsichtigte Nebenwirkung (schwacher Trost für uns!) der an sich erfolgreichen Verbreitung von Mikroben auf dem Weg über die Symptome des Wirts. Ja sicher, ein an Cholera Erkrankter kann an extremem Flüssigkeitsverlust sterben, wenn er nicht rechtzeitig behandelt wird. Aber wenigstens eine Zeitlang, nämlich solange der Patient noch lebt, kommt dem Cholerabakterium zugute, daß es in großer Zahl in das Wasser gelangt, das ihm womöglich Zutritt zu seinem nächsten Opfer verschafft. Unter der Voraussetzung, daß jeder Erkrankte auf diesem Wege im Durchschnitt mehr als eine weitere Person ansteckt, kann sich das Bakterium ausbreiten, auch wenn der erste Wirt ums Leben kommen sollte.

So weit unsere unvoreingenommene Betrachtung der Interessen der Erreger. Kommen wir nun zurück zu unserem eigenen selbstsüchtigen Interesse, gesund und am Leben zu bleiben – am besten durch Tötung der ungeliebten Krankheitserreger. Eine unserer häufigsten Reaktionen auf eine Infektion ist Fieber, das wir gemeinhin ebenfalls nur als »Krankheitssymptom« betrachten, als ob es uns ganz ohne Zweck plagen würde. Die Regulierung der Körpertemperatur unterliegt jedoch unserer unbewußten Kontrolle und ist nicht dem Zufall überlassen. Da manche Mikroben hitzeempfindlicher sind als wir selbst, versuchen wir sie durch Erhöhung unserer Temperatur zu Tode zu rösten, bevor wir selbst geröstet werden.

Eine weitere häufige Reaktion auf eingedrungene Krankheitserreger ist die Mobilisierung unserer Immunabwehr. Weiße Blutkörperchen und andere Zellen machen Jagd auf fremde Mikroben und versuchen, sie zu töten. Die speziellen Antikörper, die sich mit der Zeit gegen eine bestimmte Mikrobe bilden, die uns infiziert hat, senken die Wahrscheinlichkeit einer erneuten späteren Infektion nach der Genesung. Wie jeder aus eigener Erfahrung weiß, ist die Resistenz gegen manche Krankheiten – wie Grippe und Erkältung – nur von vorübergehender Dauer, so daß wir uns nach einiger Zeit erneut anstecken können. Bei anderen Krankheiten – wie Masern, Mumps, Röteln, Keuchhusten und den inzwischen besiegten Pocken – verschaffen uns die nach der Erstinfektion gebildeten Antikörper lebenslange Immunität. Auf diesem Prinzip basieren auch Impfungen: Die Antikörperbildung wird angeregt, ohne daß die Krankheit voll ausbricht, indem Totimpfstoff oder abgeschwächte Varianten des Erregers gespritzt werden.

Leider Gottes brechen einige besonders clevere Mikroben nicht nur in unser Immunsystem ein, sondern verstehen es obendrein, uns zu überlisten, indem sie diejenigen Teile ihrer Hülle, die von unseren Antikörpern erkannt werden (die sogenannten Antigene), verändern. Die ständige Evolution neuer beziehungsweise die Wiederkehr älterer Stämme des Grippevirus mit jeweils unterschiedlichen Antigenen erklärt, warum Sie vielleicht neulich wieder an Grippe erkrankt sind, obwohl sie gerade erst vor zwei Jahren von dieser Geißel geplagt wurden. Malaria und Schlafkrankheit verstehen es noch besser, ihre Antigene rasch zu verändern und auf diese Weise durch die Maschen unseres Immunsystems zu schlüpfen. Nahezu unübertroffen ist in dieser Hinsicht das Aidsvirus, das ständig neue Antigene entwickelt, selbst wenn es sich schon im Körper eines Patienten befindet, bis unser Immunsystem vor dem Ansturm irgendwann kapituliert.

Unsere langsamste Abwehrreaktion erfolgt auf dem Weg über die natürliche Selektion, die von Generation zu Generation die Häufigkeit des Auftretens bestimmter Erbanlagen verändert. Gegen fast jede Krankheit sind einige Menschen aufgrund ihrer erbbiologischen Ausstattung resistenter als andere. Beim Ausbruch einer Epidemie würden jene, die im Besitz von Abwehrgenen gegen einen bestimmten Erregertyp sind, eher zu den Überlebenden gehören als andere, denen es an solchen Genen mangelt. Auf diese Weise wurden menschliche Bevölkerungen im Laufe der Geschichte nach wiederholtem Kontakt mit einem Krankheitserreger zu einem höheren Prozentsatz gegen diesen resistent – einfach deshalb, weil Pechvögel ohne die richtigen Gene in einer Epidemie eher ums Leben kamen und so daran gehindert wurden, ihre Erbanlagen weiterzugeben.

Schwacher Trost, werden Sie vielleicht wieder denken. Diese evolutionäre Reaktion hilft dem genetisch anfälligen Erkrankten, der womöglich sterben muß, auch nicht weiter. Das ist sicher richtig. Als Folge dieses Selektionsmechanismus ist eine Bevölkerung jedoch insgesamt besser gegen bestimmte Krankheitserreger geschützt. Beispiele liefern Sichelzellen-, Tay-Sachs- und Mukoviszidose-Gene, die Schwarzafrikaner, mittel-/osteuropäische Juden und Nordeuropäer jeweils gegen Malaria, Tuberkulose und bakterielle Durchfallerkrankungen schützen. – Kurzum, die Interaktion des Menschen mit den meisten Arten von Lebewesen – ich will einmal Kolibris als Beispiel nehmen – macht weder Mensch noch Kolibri »krank«. Keiner von beiden mußte Abwehrmechanismen gegen den jeweils anderen entwickeln. Dieses friedliche Miteinander war deshalb möglich, weil Kolibris zur Verbreitung oder Fütterung ihres Nachwuchses nicht auf unsere Hilfe angewiesen sind. Statt dessen hat es die Evolution so eingerichtet, daß sie sich von Nektar und Insekten ernähren, deren sie unter Einsatz ihrer eigenen Flügel habhaft werden. – Bei den Mikroben hat es die Evolution dagegen so gewollt, daß sie sich von Nährstoffen in unserem Körper ernähren, und sie besitzen auch keine Flügel, um sich zum Körper eines neuen Opfers zu bewegen, nachdem das alte gestorben oder resistent geworden ist. Deshalb mußten sich Krankheitserreger kleine Tricks aneignen, um von einem potentiellen Opfer zum nächsten zu gelangen. Viele dieser Tricks sind das, was wir als »Krankheitssymptome« erleben. Natürlich haben wir im Laufe der Evolution auch Gegentricks entwickelt, worauf die Erreger allerdings wiederum mit Gegen-Gegentricks reagierten. So kam es, daß wir mit unseren pathogenen Quälgeistern in einen eskalierenden evolutionären Wettkampf gerieten, bei dem der Tod eines Teilnehmers der Preis der Niederlage und die natürliche Selektion der Schiedsrichter ist. Betrachten wir als nächstes die Form des Wettkampfs: Handelt es sich um einen Blitz- oder einen Guerillakrieg?

Angenommen, man zählt in einem bestimmten Gebiet die Zahl der Erkrankungen an einer bestimmten Infektionskrankheit und verfolgt die Veränderung im Zeitablauf. Dabei stößt man zwischen verschiedenen Krankheiten auf große Unterschiede im Verlaufsmuster. Bei einigen, wie beispielsweise Malaria oder Hakenwurmbefall, treten Neuerkrankungen in Infektionsgebieten relativ gleichmäßig über das Jahr verteilt auf. Dagegen verursachen sogenannte epidemische Krankheiten längere Zeit gar keine Krankheitsfälle und dann eine regelrechte Krankheitswelle, um anschließend wieder eine Zeitlang in Vergessenheit zu geraten.

Unter den epidemischen Krankheiten ist die Grippe, über die in manchen Jahren ganz besonders gestöhnt wird (dann hat das Grippevirus Grund zur Freude) Amerikanern und Europäern aus persönlicher Erfahrung am vertrautesten. Choleraepidemien treten in längeren zeitlichen Abständen auf; so war der Ausbruch in Peru von 1991 der erste, von dem die Neue Welt in diesem Jahrhundert heimgesucht wurde. Noch heute sorgen Grippe- und Choleraepidemien für Schlagzeilen, doch vor dem Aufkommen der modernen Medizin waren Seuchen noch viel bedrohlicher. Die größte Krankheitsepidemie der Menschheitsgeschichte war eine Grippewelle, der am Ende des Ersten Weltkriegs 21 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Der Schwarze Tod (Beulenpest) raffte zwischen 1346 und 1352 sage und schreibe ein Viertel der Bevölkerung Europas dahin – in manchen Städten kamen bis zu 70 Prozent der Einwohner ums Leben. Als die Canadian Pacific Railroad Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts durch die kanadische Provinz Saskatchewan gebaut wurde, schrumpfte die dortige Indianerbevölkerung, die zuvor kaum in Berührung mit Weißen und ihren Krankheitserregern gekommen war, auf grund massenhafter Tuberkuloseerkrankungen jährlich um 9 Prozent.

Die Infektionskrankheiten, die regelmäßig in Form von Epidemien statt als vereinzelte Krankheitsfälle auftreten, weisen mehrere gemeinsame Eigenschaften auf. Erstens werden sie von einer infizierten Person rasch und effektiv auf andere übertragen, so daß binnen kurzer Zeit die gesamte Population mit dem jeweiligen Erreger in Berührung kommt. Zweitens handelt es sich um »akute« Krankheiten, denen man entweder innerhalb kurzer Zeit erliegt oder von denen man sich vollständig wieder erholt. Drittens entwickeln diejenigen Menschen, die wieder gesund werden, Antikörper, die einen langjährigen, vielleicht sogar lebenslangen Schutz vor einer erneuten Erkrankung an dem gleichen Erreger bewirken. Und viertens treten diese Krankheiten in der Regel nur beim Menschen auf; die Mikroben, die sie auslösen, leben meist nicht im Erdboden oder in den Körpern von Tieren. Alle vier genannten Eigenschaften treffen auf die bekanntesten akuten, epidemisch auftretenden Kinderkrankheiten in Amerika und Europa zu: Masern, Röteln, Mumps, Keuchhusten und Pocken.

Warum die Kombination dieser vier Merkmale zum epidemischen Auftreten einer Krankheit führt, ist schnell erklärt. Vereinfacht ausgedrückt, geschieht folgendes: Die schnelle Ausbreitung von Mikroben und das rasche Auftreten von Symptomen bedeutet, daß jedes Mitglied einer lokalen menschlichen Population binnen kurzer Zeit infiziert und bald darauf entweder verstorben oder wieder gesund und immunisiert ist. Da die Mikroben aber nur in lebendigen menschlichen Körpern überleben können, verschwindet die Krankheit, bis eine neue Generation von Babys das ansteckungsfähige Alter erreicht – und jemand den Erreger von außen einschleppt und für den Ausbruch einer neuen Epidemie sorgt.

Ein klassisches Beispiel für den epidemischen Verlauf solcher Krankheiten ist die Geschichte der Masern auf den entlegenen Färöer-Inseln im Nordatlantik. Im Jahr 1781 erreichte eine schwere Masernepidemie die Inselgruppe. Nachdem sie vorbei war, traten viele Jahre keine Masern mehr auf, bis 1846 ein Zimmermann mit dem Schiff aus Dänemark eintraf und die Krankheit mitbrachte. Innerhalb von drei Monaten hatte sich nahezu die gesamte Bevölkerung der Färöer-Inseln (7782 Menschen) angesteckt; entweder erlagen die Menschen der Krankheit, oder sie konnten sich wieder erholen, so daß dem Masernvirus bis zur nächsten Epidemie erneut der Nährboden entzogen war. Untersuchungen haben ergeben, daß die Masern in Populationen von weniger als einer halben Million Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit aussterben. Erst in größeren Populationen hat die Krankheit eine Chance, so lange von einem Gebiet zum anderen zu wechseln, bis im ursprünglichen Infektionsgebiet wieder genügend Babys geboren sind, um eine erneute Masernepidemie zu ermöglichen.

Was für die Masern auf den Färöer-Inseln gilt, trifft auch auf die anderen verbreiteten Infektionskrankheiten mit akutem Verlauf zu. Um nicht auszusterben, benötigen sie eine menschliche Population von ausreichender Größe und Dichte, damit eine größere Zahl ansteckungsfähiger Kinder zu einem Zeitpunkt vorhanden ist, an dem der betreffende Erreger sonst mangels weiterer Opfer aussterben würde.

Krankheiten dieses Typs konnten sich einleuchtenderweise in kleinen Gruppen von Jägern und Sammlern oder Brandrodungsfeldbauern nicht behaupten. Wie Amazonasindianer und Pazifikinsulaner in jüngerer Vergangenheit auf tragische Weise erfahren mußten, kann eine von außen eingeschleppte Epidemie kleinere Stämme, deren Angehörige keine Antikörper gegen die Erreger besitzen, so gut wie ausrotten. So fielen im Winter 1902 nicht weniger als 51 der 56 Sadlermiut-Eskimos von Southampton Island, einer Insel in der kanadischen Arktis, einer Ruhrepidemie zum Opfer, die ein Matrose des Walfangschiffs Active eingeschleppt hatte. Hinzu kommt, daß infizierte Erwachsene eher an Masern und unseren anderen »Kinderkrankheiten« sterben als Kinder und daß sämtliche Erwachsenen des Stamms für die Erreger empfänglich sind. (Im Gegensatz dazu erkranken erwachsene Amerikaner oder Europäer heute nur selten an Masern, da die meisten diese Krankheit entweder im Kindesalter schon hatten oder dagegen geimpft wurden.) Nach Auslöschung der meisten Stammesangehörigen verschwindet die Epidemie dann wieder. Die geringe Bevölkerungsgröße kleiner Stämme erklärt nicht nur, warum von außen eingeschleppte Epidemien bei ihnen nur von kurzer Dauer sind, sondern auch, warum sie keine epidemischen Krankheiten hervorbringen konnten, um damit ihrerseits Besucher zu infizieren.

Das heißt natürlich nicht, daß Infektionskrankheiten in kleinen menschlichen Populationen unbekannt sind. Tatsache ist aber, daß in solchen Gruppen nur bestimmte Typen von Infektionskrankheiten auftreten. Einige werden von Mikroben hervorgerufen, die auch in Tieren oder im Erdreich leben können, was dazu führt, daß die Erreger nicht aussterben, sondern permanent in der Umwelt zugegen sind und jederzeit Menschen befallen können. So sind afrikanische Affen Träger des Gelbfiebervirus, das für die Bewohner ländlicher Gebiete in Afrika eine ständige Bedrohung darstellt; zur Zeit des Sklavenhandels gelangte das Gelbfieber auch in die Neue Welt, wo das Virus ebenfalls von Affen auf Menschen übertragen wird.

Eine weitere Art von Infektionskrankheiten kleiner menschlicher Populationen sind chronisch verlaufende Krankheiten wie Lepra und Frambösie (im Volksmund auch »Himbeerpocken« genannt). Da der Erreger sehr lange braucht, bis ihm sein Wirt erliegt, kann dieser in der Zwischenzeit weitere Menschen in seiner Umgebung anstecken. Im Karimui Valley im Hochland von Neuguinea, wo ich in den 60er Jahren tätig war, lebte in starker Abgeschiedenheit eine Bevölkerung von wenigen tausend Menschen, von denen ein größerer Anteil als irgendwo sonst auf der Welt an Lepra erkrankt war: rund 40 Prozent! Und schließlich sind kleine Populationen auch anfällig für Infektionskrankheiten ohne tödlichen Verlauf, gegen die keine Immunität entwickelt wird, so daß die gleiche Person wiederholt an ihnen erkranken kann. Das gilt beispielsweise für Hakenwurm- und viele andere von Parasiten verursachte Krankheiten.

All diese Krankheitstypen, die für kleine, abgeschiedene Populationen charakteristisch sind, müssen zu den ältesten Krankheiten der Menschheit gehört haben. Sie waren es, die sich in den ersten Jahrmillionen unserer Evolutionsgeschichte, als unsere Gesamtpopulation auf der Erde noch winzig und zersplittert war, entwickeln und behaupten konnten. Zudem gleichen diese Krankheiten denen unserer engsten wildlebenden Verwandten, der afrikanischen Menschenaffen. Demgegenüber konnten sich die Infektionskrankheiten des zuvor beschriebenen Typs erst im Zuge der Entstehung großer, auf engem Raum lebender Populationen entwickeln. Diese begann mit dem Aufstieg der Landwirtschaft vor rund 10 000 Jahren und beschleunigte sich mit der Entstehung von Städten vor einigen Jahrtausenden. Die ersten belegten Ausbrüche vieler heutiger Infektionskrankheiten liegen erstaunlich kurz zurück: Pocken um 1600 v. Chr. (gefolgert aus Pockennarben, die an einer ägyptischen Mumie entdeckt wurden), Mumps um 400 v. Chr., Lepra um 200 v. Chr., Kinderlähmung als Epidemie im Jahr 1840 n. Chr. und Aids im Jahr 1959.

Warum gab der Aufstieg der Landwirtschaft den Anstoß zur Evolution unserer typischen Infektionskrankheiten? Eine gerade erwähnte Ursache ist die Tatsache, daß die Landwirtschaft eine wesentlich höhere Bevölkerungsdichte ermöglicht als die Jagd- und Sammelwirtschaft– im Durchschnitt ist sie zehn- bis hundertmal so hoch. Hinzu kommt, daß Jäger und Sammler häufig den Lagerplatz wechseln und dabei ihre Exkrementhaufen samt allen Mikroben und Wurmlarven zurücklassen.

Seßhafte Bauern leben dagegen inmitten ihrer eigenen Ausscheidungen, so daß für Mikroben der Weg vom Körper der einen Person in das Trinkwasser der nächsten ausgesprochen kurz ist.

Einige bäuerliche Bevölkerungen machen es ihren fäkalen Bakterien und Würmern noch leichter, neue Opfer zu infizieren, indem Urin und Exkremente gesammelt und als Dünger auf den Feldern, wo Menschen arbeiten, verstreut werden. Bewässerungslandwirtschaft und Fischzucht schaffen ideale Lebensbedingungen für Schnecken, die als Zwischenwirt von Saugwürmern dienen, die im erwachsenen Stadium in unsere Haut eindringen, wenn wir durch das fäkalienhaltige Wasser waten, und bei uns Bilharziose hervorrufen. Seßhafte Bauern sind aber nicht nur von ihren eigenen Exkrementen umgeben, sondern auch von Nagetieren, die von Nahrungsvorräten angelockt werden und Krankheiten auf den Menschen übertragen können. Lichtungen, wie sie afrikanische Bauern in den Urwald schlagen, schaffen ideale Brutbedingungen für Malariamücken.

War somit der Aufstieg der Landwirtschaft ein Glücksfall für unsere Mikroben, so galt dies um so mehr für die Entstehung von Städten, in denen Menschen noch enger zusammengepfercht unter noch schlechteren hygienischen Bedingungen hausten. Erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts können die Städte Europas ihre Bevölkerungszahl aus eigener Kraft halten; davor mußte ein ständiger Zustrom aus ländlichen Gebieten die hohe Sterberate der Stadtbewohner, die durch die typischen Infektionskrankheiten auf engem Raum lebender Menschenmassen bedingt war, ausgleichen. Ein weiterer Glücksfall für Mikroben war die Entstehung der internationalen Handelsrouten, die in römischer Zeit die Bevölkerungen Europas, Asiens und Nordafrikas zu einer gigantischen Brutstätte für Krankheitserreger vereinigte. Damals erreichten die Pocken erstmals Rom, wo zwischen 165 und 180 n. Chr. mehrere Millionen Menschen dem Pockenvirus zum Opfer fielen.

Auf ähnliche Weise wurde die Beulenpest während der Herrschaft des römischen Kaisers Justinian nach Europa eingeschleppt (542–543 n. Chr.). Als »Schwarzer Tod« suchte die Pest Europa jedoch erstmals im Jahr 1346 mit voller Wucht heim, nachdem eine neue, über Land führende Handelsroute nach China den schnellen Transport von Pelzen, in denen Flöhe nisteten, aus pestverseuchten Gebieten Zentralasiens entlang der eurasischen Ost-West-Achse nach Europa ermöglicht hatte. Heute sind selbst die längsten Interkontinentalflüge kürzer als die kürzeste menschliche Infektionskrankheit. So konnte es geschehen, daß eine Maschine der argentinischen Fluggesellschaft Aerolineas Argentinas 1991 nach einem Zwischenstopp in Lima (Peru) noch am selben Tag mehrere Dutzend cholerakranke Passagiere in meiner Heimatstadt Los Angeles, über 5000 Kilometer von Lima entfernt, ablud. Die explosionsartige Zunahme der Fernreisen von Amerikanern und die wachsende Zahl von Einwanderern sind gerade dabei, unser Land erneut in einen Schmelztiegel zu verwandeln – diesmal von Mikroben, die vor kurzem als Erreger irgendwelcher exotischer Krankheiten in irgendwelchen fernen Ländern weithin unbekannt waren.

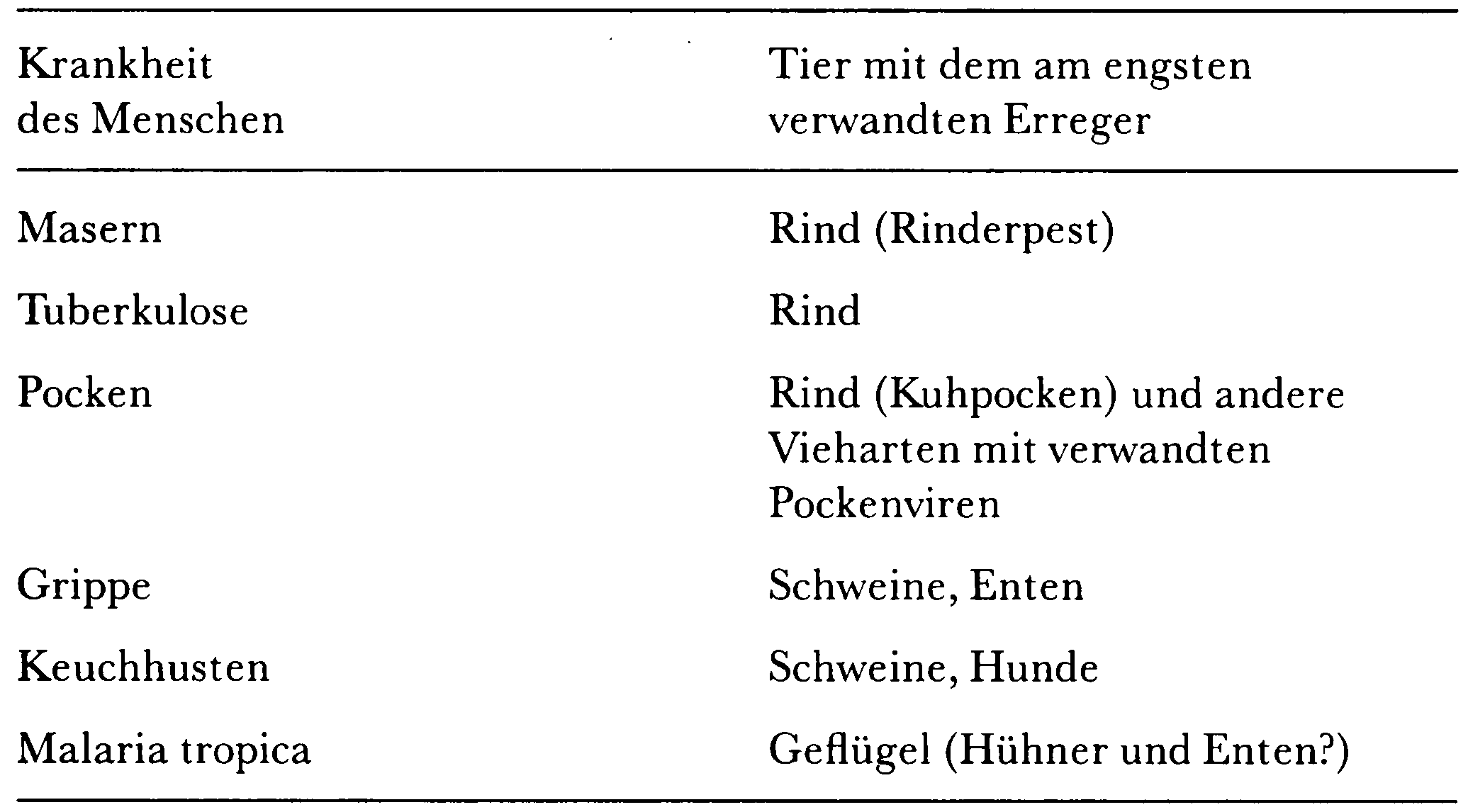

Tabelle 10.1 Tödliche Geschenke unserer lieben Tiere

Als die menschliche Bevölkerung in manchen Gebieten eine ausreichende Größe und Dichte erreicht hatte, begann die Phase der Menschheitsgeschichte, in der endlich unsere typischen Massenkrankheiten entstehen und die Zeiträume zwischen Epidemien überdauern konnten. Diese Aussage wirft allerdings die Frage auf, woher denn diese Krankheiten, die es vorher gar nicht geben konnte, plötzlich kamen.

Antworten darauf wurden in den letzten Jahren durch molekular biologische Untersuchungen der als Erreger identifizierten Mikroben zutage gefördert. Für viele Erreger von Krankheiten, die nur beim Menschen auftreten, können Molekularbiologen inzwischen den jeweils engsten Verwandten bestimmen. Diese Verwandten sind ihrerseits Erreger von Infektionskrankheiten, die ebenfalls unter Bedingungen des massenhaften Zusammenlebens auftreten – allerdings nicht bei Menschen, sondern bei verschiedenen Haustierarten! Auch bei Tieren sind große, dichte Populationen die Voraussetzung epidemischer Krankheiten. Betroffen sind nicht beliebige Arten, sondern in erster Linie domestizierte, in sozialen Gemeinschaften lebende Tiere mit den erforderlichen größeren Populationen. Als wir diese Arten domestizierten, beispielsweise Kühe und Schweine, brachten sie in die Partnerschaft ihre epidemischen Krankheiten ein, die nur darauf warteten, auf uns übertragen zu werden.

So ist das Masernvirus am engsten mit dem Erreger der Rinderpest verwandt. Die Rinderpest ist eine gefährliche Seuche der Rinder und vieler wildlebender Wiederkäuer, die nicht auf den Menschen übertragen wird. Umgekehrt erkranken Rinder nicht an Masern. Die enge Verwandtschaft zwischen Masern- und Rinderpestvirus läßt vermuten, daß der Erreger der Rinderpest auf den Menschen übersprang, wo nach verschiedenen Anpassungen das Masernvirus aus ihm hervorging. Der Sprung zum menschlichen Wirt ist alles andere als überraschend, bedenkt man, wie eng viele Bauern mit ihrem Vieh zusammenleben und auf diese Weise dem Kot, Urin, Atem, den Wunden und dem Blut der Tiere nahe sind. Unsere Nähe zu Rindern begann schon vor 9000 Jahren, als wir sie domestizierten – so hatte das Rinderpestvirus reichlich Zeit, um uns als potentiellen Lebensraum zu entdecken. Wie Tabelle 10.1 zeigt, lassen sich andere bekannte Infektionskrankheiten ebenso zu unseren lieben Tieren zurückverfolgen.

Aufgrund der räumlichen Nähe zwischen uns und den Tieren, die wir lieben, müssen wir einem Dauerbeschuß durch ihre Mikroben aus gesetzt sein. Durch das Wirken der natürlichen Selektion gelingt es aber nur wenigen dieser Eindringlinge, sich als Krankheiten des Menschen zu etablieren. Ein kurzer Überblick über heutige Krankheiten soll uns helfen, die vier Stadien der Evolution einer typisch menschlichen Krankheit von einer tierischen Vorläuferkrankheit zu verfolgen.

Das erste Stadium illustrieren Dutzende von Krankheiten, mit denen wir uns gelegentlich bei unseren Schoßoder Haustieren unmittelbar anstecken. Dazu zählen Katzenkratzkrankheit, Leptospirose, mit der wir uns bei Hunden anstecken, Psittakose (auch Papageienkrankheit genannt), die von Hühnern und Papageien übertragen wird, und Brucellose von unserem Vieh. Ähnlich anfällig sind wir für Krankheiten wilder Tiere wie etwa Tularämie, die sich Jäger gelegentlich beim Abhäuten von Hasen zuziehen. All diese Mikroben befinden sich noch in einem frühen Stadium ihrer Evolution zu spezialisierten menschlichen Krankheitserregern. Sie werden noch nicht direkt von einem Menschen auf den anderen übertragen, und selbst die Übertragung von Tieren auf Menschen ist noch die Ausnahme.

Im zweiten Stadium verändert sich ein ehemaliger tierischer Krankheitserreger mit der Zeit so, daß er direkt von Menschen auf Menschen übertragen werden kann, woraufhin Epidemien ausbrechen. Aus einem von mehreren Gründen enden solche Epidemien jedoch nach einiger Zeit, beispielsweise durch Behandlungserfolge der modernen Medizin oder weil jeder im Umkreis des Erregers bereits infiziert und immun wurde oder weil alle infiziert wurden und starben. So tauchte 1959 in Ostafrika eine zuvor unbekannte Krankheit auf, das sogenannte O’Nyongnyong-Fieber, an dem mehrere Millionen Afrikaner erkrankten. Es wurde wahrscheinlich von einem Affenvirus hervorgerufen, das Mücken auf Menschen übertrugen. Daß die Erkrankten rasch gesundeten und gegen weitere Ansteckung immun wurden, trug mit dazu bei, daß die neue Krankheit schnell wieder verschwand. In den USA tauchte im Sommer 1942 eine mysteriöse Krankheit auf, die als Fort-Bragg-Fieber bezeichnet wurde und bei der es sich um eine bis dahin unbekannte Form der Leptospirose handelte. Auch diese neue Krankheit war bald wieder vergessen.

Eine unheilbare, stets tödlich verlaufende Krankheit, die aus einem anderen Grund verschwand, war die durch Kannibalismus übertragene neuguineische Lachkrankheit, als deren Erreger ein langsam wirkendes Virus ermittelt wurde. Kuru, wie diese Krankheit auch hieß, war drauf und dran, den 20 000 Angehörige zählenden Stamm der Foré im Hochland von Neuguinea auszulöschen, als das Gebiet 1959 unter australische Verwaltung gestellt und daraufhin dem Kannibalismus (und damit auch der Übertragung von Kuru) ein Ende gesetzt wurde. Die Annalen der Medizin sind voll von Berichten über Krankheiten, die sich von allen heute auftretenden unterscheiden, einst jedoch schreckliche Epidemien auslösten und dann ebenso geheimnisvoll verschwanden, wie sie gekommen waren. Das Englische Schweißfieber, das Europa zwischen 1485 und 1552 in Angst und Schrecken versetzte, oder das Picardie-Schweißfieber, das im 18. und 19. Jahrhundert in Frankreich grassierte, sind nur zwei von vielen epidemischen Krankheiten, die in Vergessenheit gerieten, lange bevor die moderne Medizin Methoden zur Bestimmung ihrer Erreger entwickelte.

Ein drittes Stadium der Evolution unserer bekanntesten Infektionskrankheiten wird von ehemaligen tierischen Erregern verkörpert, die sich beim Menschen »etablieren« konnten, (noch?) nicht ausgestorben sind und bei denen offen ist, ob sie eines Tages zur tödlichen Bedrohung für uns werden. Noch sehr ungewiß ist beispielsweise die Zukunft des Lassa-Fiebers, das durch ein wahrscheinlich von Nagetieren übertragenes Virus hervorgerufen wird. Lassa-Fieber trat erstmals 1969 in Nigeria auf und führte dort zu einer oft tödlich verlaufenden Erkrankung, die so hochgradig ansteckend war, daß man dazu überging, die Krankenhäuser zu schließen, sobald auch nur ein einziger Fall auftrat. Besser etablieren konnte sich bisher die Lyme-Krankheit, die durch eine Spirochäte hervorgerufen wird. Übertragen wird diese Bakterie durch den Biß einer Zeckenart, die bei Mäusen und Rehen angetroffen wird. Obwohl die Erkrankung eines Menschen erstmals 1962 bekannt wurde, hat die Lyme-Krankheit in vielen Teilen der USA schon jetzt epidemische Ausmaße erreicht. Noch weniger gefährdet (aus der Sicht des Virus) ist die Zukunft des von einem Affenvirus abstammenden Aidserregers, der erstmals um 1959 bei einem Menschen nachgewiesen wurde.

Das Endstadium dieser Evolutionskette bilden die lange bekannten epidemischen Krankheiten, die nur beim Menschen auftreten. Sie müssen die Überlebenden einer weitaus größeren Zahl von Erregern sein, die den Sprung vom Tier zum Menschen versuchten, in der Mehrzahl aber scheiterten.

Was geschieht eigentlich in jenen Stadien, in denen eine reine Tierkrankheit zu einer rein menschlichen Krankheit wird? Eine Etappe ist der Wechsel des Zwischenüberträgers: Wenn beispielsweise eine Mikrobe, die sich eines Gliederfüßers als Überträger bedient, zu einem neuen Wirt wechselt, ist sie möglicherweise gezwungen, sich wiederum einen Gliederfüßer zu suchen. So wurde Typhus ursprünglich durch Rattenflöhe von Ratten auf Ratten übertragen, was eine Zeitlang ausreichte, um auch Menschen mit Typhus zu infizieren. Irgendwann entdeckte der Typhuserreger, daß die Körperläuse des Menschen ein viel effektiveres Vehikel für die Reise von Mensch zu Mensch darstellten. Seit die meisten Amerikaner läusefrei sind, hat Typhus einen neuen Weg zu uns entdeckt, und zwar durch Ansteckung von Flughörnchen im Osten der USA, um dann auf Menschen überzuspringen, auf deren Dachböden die Tiere hausen.

Kurzum, Krankheiten sind nichts anderes als ein Ausdruck der Evolution, in deren Verlauf sich Krankheitserreger durch natürliche Selektion an neue Wirte und Überträger anpassen. So unterscheiden sich Immunabwehr, Läuse, Exkremente und Physiologie des menschlichen Körpers von denen der Rinder. In der neuen Umgebung muß eine Mikrobe neue Lebens- und Fortpflanzungsweisen entwickeln. Human- und Tiermedizinern gelang es in einer Reihe aufschlußreicher Fälle, derartige Veränderungen konkret zu beobachten.

Der am gründlichsten untersuchte Fall handelt von den Geschehnissen nach dem Eintreffen der Myxomatose in Australien. Nachdem das Myxovirus, ursprünglich nur von einer brasilianischen Wildkaninchenspezies bekannt, unter europäischen Kaninchen, die eine andere Spezies bilden, eine tödliche Epidemie ausgelöst hatte, wurde der Erreger 1950 bewußt in Australien eingeführt. Man verband damit die Hoffnung, den Kontinent von der Kaninchenplage zu befreien, die von der törichten Aussetzung europäischer Kaninchen im 19. Jahrhundert herrührte. Im ersten Jahr verursachte die Myxomatose bei infizierten Kaninchen eine (für die australischen Farmer) erfreuliche Sterblichkeitsrate von 99,8 Prozent. Zum Glück für die Kaninchen und zum Bedauern der Farmer sank die Sterblichkeit jedoch im zweiten Jahr auf 90 Prozent und später bis auf 25 Prozent, so daß die Hoffnung auf eine völlige Ausrottung der Kaninchen in Australien begraben werden mußte. Das Problem war, daß sich das Myxovirus im eigenen Interesse, das sich von den Interessen des Menschen wie von denen der Kaninchen unterschied, veränderte. Der Wandel bestand darin, daß weniger Kaninchen getötet wurden und tödlich infizierte Kaninchen länger lebten, bevor sie an der Erkrankung starben. Das Resultat war für die kaninchengeplagten Farmer negativ, für das Virus aber positiv: Ein weniger rasch tödlich wirkendes Myxovirus hat mehr Zeit, seinen Nachwuchs an eine größere Zahl von Kaninchen weiterzugeben, als das ursprüngliche, hochgradig virulente Virus.

Ein ähnliches Beispiel beim Menschen war die erstaunliche Evolution der Syphilis. Heute denkt man beim Namen Syphilis an Geschwüre im Genitalbereich und eine sehr langsam verlaufende Krankheit, die nur zum Tod führt, wenn sie viele Jahre unbehandelt bleibt. Als die Syphilis 1495 in Europa erstmals definitiv diagnostiziert wurde, waren ihre Opfer dagegen häufig von oben bis unten mit Pusteln übersät, hatten wunde Stellen im Gesicht und starben innerhalb weniger Monate. Bis 1546 war aus der Syphilis die Krankheit mit den heute bekannten Symptomen geworden. Offenbar waren die veränderten Syphilis-Spirochäten, ähnlich wie bei der Myxomatose, in der Lage, ihre Opfer länger am Leben zu halten und auf diese Weise für eine größere Verbreitung ihres Nachwuchses zu sorgen.

Ein gutes Beispiel für die Bedeutung tödlicher Krankheitserreger für den Verlauf der Menschheitsgeschichte ist die Eroberung und Entvölkerung der Neuen Welt durch Europäer. Weitaus mehr Indianer erlagen eurasischen Krankheiten als Verwundungen durch eurasische Stich- und Schußwaffen. Die Krankheitsepidemien schwächten die indianische Gegenwehr, indem sie die Mehrzahl der Indianer samt ihren Führern töteten und die Moral der Überlebenden erschütterten. So landete Cortés im Jahr 1519 mit 600 Mann an der Küste Mexikos, um das Reich der ausgesprochen kampflustigen, militärisch erfahrenen Azteken mit seinen vielen Millionen Einwohnern zu erobern. Daß Cortés überhaupt die Azteken-Hauptstadt Tenochtitlan erreichte, unter Verlust von »nur« zwei Dritteln seiner Streitmacht entkam und sich den Weg zurück zur Küste bahnen konnte, zeugt von der militärischen Überlegenheit der Spanier ebenso wie von der anfänglichen Naivität der Azteken. Doch bei Cortés nächstem Anlauf wußten die Azteken, was sie von den Spaniern zu erwarten hatten, und begegneten ihnen mit entschlossenem, äußerst zähem Widerstand. Ausschlaggebend für den Sieg der Spanier war letztlich ein Pockenvirus, das 1520 von einem infizierten Sklaven aus Kuba eingeschleppt wurde. Die Epidemie, die daraufhin ausbrach, raffte beinahe die Hälfte der Azteken einschließlich ihres Herrschers Cuitlahuac dahin. Die Überlebenden waren demoralisiert von der rätselhaften Krankheit, die Indianer tötete, aber Spanier wie als Symbol ihrer Unbesiegbarkeit verschonte. Bis 1618 war die Bevölkerung Mexikos, die ursprünglich etwa 20 Millionen zählte, auf 1,6 Millionen geschrumpft.

Pizarro hatte ähnliches Glück, als er 1531 an der Küste von Peru landete, um mit 168 Mann das Inka-Reich mit seinen mehreren Millionen Untertanen zu erobern. Von großem Vorteil für Pizarro und tragisch für die Inkas war, daß im Jahr 1526 die Pocken auf dem Landweg eingetroffen waren. Der Seuche fiel ein großer Teil der Inka-Bevölkerung zum Opfer, einschließlich des Herrschers Huayna Capac und seines designierten Nachfolgers. Wie in Kapitel 2 geschildert, hatte die Verwaisung des Throns zur Folge, daß zwischen zwei anderen Söhnen von Huayna Capac, Atahualpa und Huascar, ein Streit um die Nachfolge entbrannte, der in einen regelrechten Bürgerkrieg mündete. Diese Spaltung machte sich Pizarro bei der Eroberung des Inka-Reichs zunutze.

Wird heute nach den einwohnerstärksten Zivilisationen der Neuen Welt vor 1492 gefragt, fallen den meisten von uns nur Azteken und Inkas ein. Vergessen wird dabei, daß in Nordamerika eine Reihe bevölkerungsreicher Zivilisationen in einem Gebiet existierten, wo man sie auch am ehesten vermuten würde, nämlich im Tal des Mississippi, dessen Böden heute zu den fruchtbarsten der USA zählen. Zum Untergang dieser Kulturen trugen die Konquistadoren jedoch nicht direkt bei; vielmehr wurde ihnen diese Arbeit von Krankheitserregern abgenommen, die ihnen vorauseilten. Als Hernando de Soto 1540 als erster europäischer Konquistador durch den Südosten der heutigen USA marschierte, fand er verlassene Städte vor, die erst zwei Jahre zuvor aufgegeben worden waren, da ihre Bewohner verheerenden Krankheitsepidemien zum Opfer gefallen waren. Eingeschleppt hatten diese Epidemien Indianer von der Küste, die dort mit Spaniern in Berührung gekommen waren. Somit reisten die Krankheitserreger der Spanier schneller landeinwärts als sie selbst.

De Soto hatte aber noch Gelegenheit, einige der dichtbesiedelten Städte am Unterlauf des Mississippi kennenzulernen. Nach seiner Expedition vergingen viele Jahre, bis wieder Europäer ins Mississippital kamen, aber das hielt die eurasischen Mikroben, die nun in Nordamerika Fuß gefaßt hatten, nicht davon ab, sich weiter auszubreiten. Bei der Ankunft der nächsten Europäer am unteren Mississippi – es handelte sich um französische Siedler, und das 17. Jahrhundert neigte sich dem Ende zu – waren fast sämtliche der großen Indianerstädte verschwunden. Ihre Überreste sind heute als die berühmten Erdwallanlagen des Mississippitals zu bewundern. Erst seit kurzem wissen wir, daß viele der Hügelbauer-Gesellschaften zum Zeitpunkt der Ankunft von Kolumbus in der Neuen Welt noch weitgehend intakt waren und daß ihr Zusammenbruch irgendwann zwischen 1492 und der systematischen Erforschung des Mississippi durch Europäer erfolgte, vermutlich ausgelöst durch Krankheitsepidemien.

Als ich klein war, lernten wir in der Schule, daß Nordamerika ursprünglich von nur rund einer Million Indianern bewohnt war. Diese geringe Zahl erleichterte die Rechtfertigung der Eroberung durch die Weißen, konnte man doch von einem nahezu unbesiedelten Kontinent sprechen. Archäologische Ausgrabungen und die Analyse von Berichten, die uns die ersten Europäer, die an den Küsten Nordamerikas landeten, hinterließen, belegen indes, daß die wahre Zahl eher bei 20 Millionen lag. Nach Schätzungen schrumpfte die indianische Bevölkerung der Neuen Welt innerhalb von ein bis zwei Jahrhunderten nach der Ankunft von Kolumbus um etwa 95 Prozent.

Die häufigste Todesursache waren Krankheiten aus der Alten Welt, mit denen die Indianer zuvor nicht in Berührung gekommen waren und gegen die sie deshalb weder Immunkräfte noch eine genetische Abwehr besaßen. Pocken, Masern, Grippe und Typhus führten die Liste der Todbringer an. Als wäre das nicht genug, folgten Diphtherie, Malaria, Mumps, Keuchhusten, Pest, Tbc und Gelbfieber auf dem Fuße. In zahllosen Fällen wurden die weißen Ankömmlinge Zeugen der Massaker, die ihre Krankheitserreger unter den Indianern anrichteten. So wurden 1837 die Mandan, ein Prärieindianerstamm mit hochentwickelter Kultur, mit Pocken infiziert, die ein Dampfschiff mitgebracht hatte, das von St. Louis den Missouri hinauffuhr. In einem der Mandan-Dörfer schrumpfte die Bevölkerung binnen weniger Wochen von 2000 auf weniger als 40 Einwohner.

Während über ein Dutzend Infektionskrankheiten aus der Alten Welt in der Neuen Welt seßhaft werden konnten, gelangte möglicherweise keine einzige tödliche Krankheit amerikanischen Ursprungs nach Europa. Eine Ausnahme war vielleicht die Syphilis, deren Herkunft aber noch umstritten ist. Diese Einseitigkeit des Erregeraustauschs ist um so verblüffender, wenn man bedenkt, daß große, dichte Populationen eine der Voraussetzungen für die Evolution unserer typischen Infektionskrankheiten sind. Sollten die jüngsten Erkenntnisse über die Bevölkerungszahl der präkolumbianischen Neuen Welt zutreffen, so lag diese nicht sehr weit unter der damaligen Bevölkerungszahl Eurasiens. Einige Städte der Neuen Welt, wie Tenochtitlan, zählten sogar zu den bevölkerungsreichsten der Erde. Woran lag es dann, daß in Tenochtitlan keine bösartigen Krankheitserreger auf die Spanier warteten?

Ein Grund könnte darin liegen, daß der Aufstieg menschlicher Populationen mit hoher Siedlungsdichte in der Neuen Welt später begann als in der Alten Welt.

Als weiterer Grund wäre zu nennen, daß die drei wichtigsten Bevölkerungszentren Amerikas – die Anden, Mesoamerika und das Mississippital – nie durch regelmäßigen Handelsaustausch verbunden und somit zu einer gemeinsamen Brutstätte für Mikroben vereint wurden, wie es in römischer Zeit mit Europa, Nordafrika, Indien und China geschah. Diese Faktoren erklären aber immer noch nicht, warum in der Neuen Welt offenbar keine einzige tödliche Infektionskrankheit entstand. (Zwar wurde in der Mumie eines vor 1000 Jahren gestorbenen peruanischen Indianers Tuberkulose-DNS nachgewiesen, aber das verwendete Analyseverfahren unterschied nicht zwischen menschlicher Tuberkulose und dem eng verwandten, bei Wildtieren verbreiteten Erreger Mycobacterium bovis.) Bei der Lösung dieses Rätsels bringt uns eine simple Frage weiter: Aus welchen Mikroben hätten die gefährlichen Krankheiten der Indianer eigentlich entstehen sollen? Wir haben gesehen, daß eurasische Infektionskrankheiten sich aus Krankheiten domestizierter eurasischer Herdentiere entwickelten. Im Gegensatz zur Vielzahl derartiger Tierarten in Eurasien wurden in Nordund Südamerika von allen Abteilungen des Tierreichs nur ganze fünf Arten domestiziert: der Truthahn in Mexiko und im amerikanischen Südwesten, das Lama/Alpaka und das Meerschweinchen in den Anden, die Moschusente im tropischen Südamerika und der Hund in ganz Nord- und Südamerika.

Dieser krasse Mangel an Haustieren in der Neuen Welt ist wiederum Ausdruck eines Mangels an biologischem »Rohmaterial«. Etwa 80 Prozent der großen Säugetiere Nord- und Südamerikas starben am Ende der letzten Eiszeit vor rund 13 000 Jahren aus. Die wenigen Domestikationskandidaten, die den Indianern danach verblieben, bildeten im Vergleich zu Schweinen und Rindern kein sonderlich geeignetes Reservoir für die Entstehung von Massenkrankheiten. So leben Moschusenten und Truthähne weder in großen Schwärmen, noch eignen sie sich als Schmusetiere (wie beispielsweise junge Lämmer), mit denen wir gerne körperlichen Kontakt pflegen. Meerschweinchen trugen möglicherweise eine Trypanosomeninfektion, wie die Chagas-Krankheit, oder die Leishmaniase zum Inventar unserer Krankheiten bei, doch selbst das ist nicht bewiesen. Am meisten überrascht aber das Fehlen von Krankheiten, die von Lamas (oder Alpakas) auf den Menschen übertragen wurden, könnte man doch in diesen Arten so etwas wie ein südamerikanisches Pendant zu eurasischen Vieharten sehen. Vier Gründe sprechen jedoch dagegen, daß von Lamas Krankheiten auf Menschen übertragen wurden: Sie wurden nicht in vergleichbar großen Herden gehalten wie Schafe, Ziegen und Schweine; ihre Gesamtzahl entsprach nicht annähernd der von eurasischen Haustierpopulationen, da das Lama nie über die Anden hinaus Verbreitung fand; Lamamilch wird von Menschen nicht getrunken (wodurch ein Übertragungsweg entfällt); und schließlich werden Lamas nicht in Ställen im engen Kontakt mit Menschen gehalten. Im Gegensatz dazu legen junge Mütter im Hochland von Neuguinea nicht selten auch Ferkel zum Stillen an die Brust, und Schweine ebenso wie Rinder leben häufig mit ihrem Besitzer unter einem Dach.

Die geschichtliche Bedeutung von Krankheiten tierischen Ursprungs reicht weit über die Kollision von Alter und Neuer Welt hinaus. Auch in vielen anderen Teilen der Welt spielten eurasische Krankheitserreger eine entscheidende Rolle bei der Dezimierung von Urbevölkerungen. Betroffen waren beispielsweise die Bewohner pazifischer Inseln, die australischen Aborigines und die Khoisan-Völker (Hottentotten und Buschmänner) im südlichen Afrika. Die kumulative Sterblichkeit dieser Völker, die zuvor keine Bekanntschaft mit eurasischen Krankheitserregern gemacht hatten, lag zwischen 50 und 100 Prozent. So schrumpfte die indianische Bevölkerung von Hispaniola von etwa acht Millionen bei Kolumbus’ Ankunft im Jahr 1492 auf Null im Jahr 1535. Als 1875 ein Fidschi-Häuptling von einer Reise nach Australien heimkehrte, brach auf den Fidschiinseln kurz darauf eine Masernepidemie aus, die ein Viertel der damaligen (Rest-)Bevölkerung (die meisten Fidschi-Insulaner waren schon früher Krankheitsepidemien zum Opfer gefallen, die seit dem ersten Besuch von Europäern im Jahr 1791 wiederholt ausbrachen) das Leben kostete. Durch Syphilis, Gonorrhöe, Tuberkulose und Grippe, 1788 von Kapitän Cook und seiner Mannschaft eingeschleppt, sowie eine schwere Typhusepidemie im Jahr 1804 und zahlreiche »kleinere« Epidemien schrumpfte die Bevölkerung Hawaiis von etwa einer halben Million im Jahr 1788 auf 84 000 im Jahr 1853, als auch noch die Pocken Hawaii heimsuchten und rund 10 000 der Überlebenden töteten. Die Reihe der Beispiele ließe sich nahezu endlos fortsetzen.

Es war allerdings nicht so, daß Krankheitserreger immer und überall nur auf der Seite der Europäer standen. Während in der Neuen Welt und in Australien wenige beziehungsweise keine epidemischen Krankheiten auf sie warteten, läßt sich dies für die Tropenregionen Afrikas und Asiens gewiß nicht behaupten. Die bekanntesten und gefährlichsten tropischen Geißeln waren (und sind) Malaria in der Alten Welt, Cholera in Südostasien und Gelbfieber in Afrika. Sie bildeten für die europäischen Kolonisierungsanstrengungen in tropischen Gefilden das größte Hindernis und erklären auch, warum die koloniale Aufteilung Neuguineas und des größten Teils Afrikas erst beinahe 400 Jahre nach der Aufteilung der Neuen Welt unter europäischen Mächten begann. Nachdem Malaria und Gelbfieber an Bord europäischer Handelsschiffe auch nach Nord- und Südamerika gelangt waren, wurden sie bei der Kolonisierung tropischer Gebiete der Neuen Welt ebenfalls zum Hindernis Nummer 1. Ein bekanntes Beispiel ist die Vereitelung des französischen Panamakanal-Projekts durch diese beiden Krankheiten; auch das am Ende erfolgreiche Kanalbauprojekt der USA drohte an ihnen zu scheitern.

Lassen Sie uns vor dem Hintergrund all dieser Zusammenhänge noch einmal die Bedeutung von Krankheitserregern für die Beantwortung von Yalis Frage rekapitulieren. Ohne Zweifel waren die Europäer den meisten der nichteuropäischen Völker, über die sie den Sieg davontrugen, in puncto Bewaffnung, Technik und politischer Organisation haushoch überlegen. Doch das allein erklärt noch nicht vollständig, wie es geschehen konnte, daß eine anfangs kleine Zahl europäischer Immigranten einen so großen Teil der Bevölkerung Nord- und Südamerikas und einiger anderer Regionen der Welt von ihrem Platz verdrängen konnte. Vielleicht wäre es nicht so gekommen, hätten die Europäer kein so unheilvolles Mitbringsel im Gepäck gehabt: die Krankheitserreger, die sich in den Jahrtausenden des engen Zusammenlebens der Eurasier mit ihren Haustieren entwickelt hatten.