KAPITEL 16

Schnellboot nach Polynesien

Die Geschichte der austronesischen Expansion

Für mich persönlich ist die Geschichte der pazifischen Inselwelt mit einem Erlebnis verknüpft, das ich hatte, als ich einmal in Begleitung von drei Indonesiern einen Laden in Jayapura betrat, der Hauptstadt des indonesischen Teils von Neuguinea. Meine Begleiter hießen Achmad, Wiwor und Sauakari, und der Inhaber des Geschäfts hieß Ping Wah. Achmad, ein indonesischer Beamter, gab sich als Anführer unserer kleinen Gruppe, da er mit mir zusammen eine ökologische Untersuchung im Auftrag der Regierung durchführen sollte und Wiwor und Sauakari von uns als lokale Mitarbeiter angeheuert worden waren. Achmad war jedoch noch nie in seinem Leben in einem neuguineischen Bergwald gewesen und hatte keine Ahnung, was man an Vorräten benötigte. Die Situation, die sich entspann, entbehrte nicht der Komik.

Als wir den Laden betraten, war Ping Wah gerade dabei, eine chinesische Zeitung zu lesen. Beim Anblick von Wiwor und Sauakari las er ruhig weiter, doch sobald er Achmad bemerkte, schob er die Zeitung eilig unter den Ladentisch. Achmad hob ein Axtblatt hoch, woraufhin Wiwor und Sauakari losprusteten, weil er es verkehrt herum hielt. Wiwor und Sauakari zeigten ihm, wie man ein Axtblatt richtig hält und seine Qualität prüft. Dann fiel Achmads und Sauakaris Blick auf Wiwors nackte Füße, deren breit gespreizte Zehen kundtaten, daß er sein Leben lang barfuß gegangen war. Sauakari kramte die breitesten Schuhe hervor, die er in dem Laden finden konnte, und hielt sie gegen Wiwors Füße, doch sie waren immer noch zu eng, woraufhin Achmad, Sauakari und Ping Wah in schallendes Gelächter ausbrachen. Achmad nahm aus einem Regal einen Plastikkamm und fuhr sich damit durch sein glattes schwarzes Haar. Dann reichte er Wiwor den Kamm. Als der nur den Versuch machte, sich ebenfalls zu kämmen, blieb der Kamm sofort in seinem zähen, krausen Haar stecken und brach ab, als Wiwor ein wenig Kraft anwendete. Alle lachten, Wiwor eingeschlossen. Zur Revanche erinnerte er Achmad daran, nur ja viel Reis einzukaufen, da man in neuguineischen Bergdörfern keine Lebensmittel außer Süßkartoffeln kaufen könne, und an denen werde sich Achmad sicher den Magen verderben – noch mehr Heiterkeit.

Bei allem Gelächter spürte ich die Spannungen, die in der Luft lagen. Achmad war Javaner, Ping Wah Chinese, Wiwor Hochland-Neuguineer und Sauakari Tiefland-Neuguineer von der Nordküste. Javaner beherrschen die indonesische Regierung, die in den sechziger Jahren den westlichen Teil Neuguineas annektierte und den Widerstand der Neuguineer mit Bomben und Maschinengewehren niederschlug. Achmad entschloß sich später, in der Stadt zu bleiben und mich mit Wiwor und Sauakari allein in den Dschungel ziehen zu lassen, um die Untersuchung durchzuführen. Zur Begründung verwies er auf sein glattes Haar, das sich so deutlich von dem der Neuguineer unterschied, und erklärte mir, daß die Einheimischen jeden mit solchem Haar, dem sie fernab der Stützpunkte der Armee begegneten, umbringen würden.

Ping Wah hatte seine Zeitung versteckt, weil die Einfuhr von Druckmaterial in chinesischer Schrift im indonesischen Teil Neuguineas offiziell verboten ist. In großen Teilen Indonesiens liegt der Handel in den Händen chinesischer Einwanderer. Latente gegenseitige Ängste zwischen den im Wirtschaftsleben dominierenden Chinesen und den politisch mächtigen Javanern entluden sich 1966 in blutigen Unruhen, bei denen Javaner Hunderttausende von Chinesen abschlachteten. Wiwor und Sauakari teilten den Groll der meisten Neuguineer gegen die javanische Diktatur, aber sie verachteten sich auch gegenseitig. Hochlandbewohner blicken auf Tieflandbewohner als verweichlichte Sagofresser herab, während sie von diesen umgekehrt mit Hinweis auf ihre Lockenpracht und die ihnen nachgesagte Arroganz für bornierte »Großköpfe« gehalten werden. Nachdem wir in einem abgelegenen Teil des Dschungels unser Lager aufgeschlagen hatten, gerieten Wiwor und Sauakari schon nach wenigen Tagen so heftig aneinander, daß sie drauf und dran waren, mit Äxten aufeinander loszugehen.

Spannungen zwischen den verschiedenen Volksgruppen, die Achmad, Wiwor, Sauakari und Ping Wah repräsentieren, beherrschen das politische Geschehen in Indonesien, dem Land mit der viertgrößten Bevölkerung der Welt. Die Wurzeln dieser Spannungen liegen Tausende von Jahren in der Vergangenheit. Meist denken wir bei großen, transozeanischen Völkerverschiebungen an die Ereignisse in Nord- und Südamerika nach der Entdeckungsreise des Kolumbus, sprich die großangelegte Vertreibung und Ausrottung von Nichteuropäern durch Europäer. Es kam aber schon lange vor Kolumbus zu Völkerverschiebungen, bei denen in vorgeschichtlicher Zeit nichteuropäische Völker andere nichteuropäische Völker verdrängten. Wiwor, Achmad und Sauakari stehen für drei vorgeschichtliche Bevölkerungswellen, die vom asiatischen Festland in den Pazifik rollten. Die Hochlandbewohner, zu denen Wiwor gehört, sind wahrscheinlich die Nachfahren einer frühen Welle, die vor 40 000 Jahren in der Besiedlung Neuguineas gipfelte. Achmads Vorfahren waren ursprünglich an der südchinesischen Küste beheimatet und kamen vor etwa 4000 Jahren nach Java, wo sie die Verdrängung von Völkern vollendeten, die mit Wiwors Vorfahren verwandt waren. Mit der gleichen Welle gelangten Sauakaris Ahnen vor etwa 3600 Jahren von der südchinesischen Küste nach Neuguinea, während Ping Wahs Vorfahren noch heute in China leben.

Die Völkerverschiebung, die Achmads und Sauakaris Vorfahren nach Java beziehungsweise Neuguinea brachte, die sogenannte austronesische Expansion, war eine der größten derartigen Bewegungen der letzten 6000 Jahre. Durch sie wurden unter anderem die entlegensten Inseln des Pazifiks von den Polynesiern besiedelt, den größten Seefahrern unter den Völkern der Jungsteinzeit. Austronesische Sprachen werden heute von Madagaskar bis zur Osterinsel – das entspricht mehr als der Hälfte des Erdumfangs – als Muttersprache gesprochen. In diesem Buch, das von Völkerverschiebungen seit dem Ende des Eiszeitalters handelt, spielt die austronesische Expansion eine zentrale Rolle als eines der wichtigsten Phänomene, die einer Erklärung bedürfen. Warum besiedelten austronesische Völker, die ursprünglich vom chinesischen Festland stammten, Java und die anderen Inseln Indonesiens, um dort ältere Bewohner zu verdrängen, und warum besiedelten nicht umgekehrt Indonesier China und verdrängten die Chinesen? Warum waren die Austronesier nach der Eroberung ganz Indonesiens nicht in der Lage, mehr als einen schmalen Küstenstreifen des neuguineischen Tieflands in Besitz zu nehmen, und warum war es für sie völlig unmöglich, Wiwors Volk im neuguineischen Hochland zu verdrängen? Wie wurden die Nachfahren chinesischer Einwanderer zu Polynesiern?

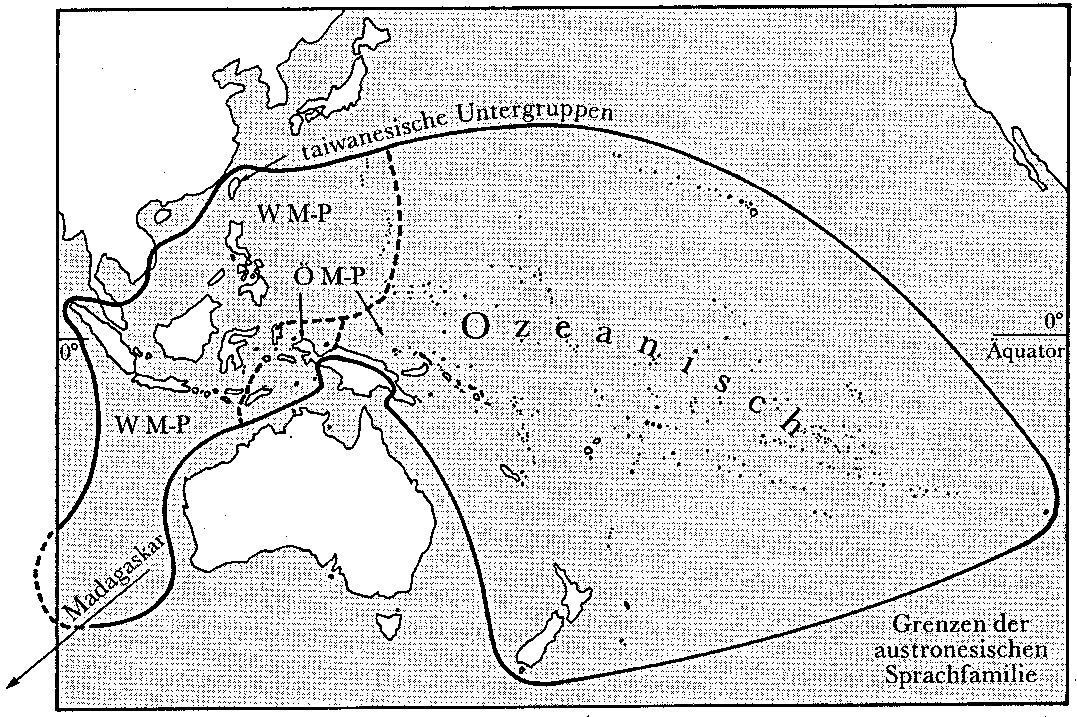

Heute ist die Bevölkerung Javas, der meisten anderen indonesischen Inseln (mit Ausnahme der östlichsten) und der Philippinen relativ homogen. Vom Aussehen her und genetisch ähneln die Bewohner dieser Inseln den Südchinesen und stärker noch den Südostasiaten, insbesondere den Bewohnern der Malaiischen Halbinsel. Nicht minder homogen sind ihre Sprachen: Auf den Philippinen und im westlichen und mittleren Teil Indonesiens werden zwar nicht weniger als 374 Sprachen gesprochen, doch alle sind eng miteinander verwandt und gehören zur gleichen Unter-Untergruppe (westliche malaiopolynesische Sprachen) der austronesischen Sprachfamilie. Auf dem asiatischen Festland leben Sprecher austronesischer Sprachen auf der Malaiischen Halbinsel und in kleinen Gebieten in Vietnam und Kambodscha nahe den westlichsten indonesischen Inseln Sumatra und Borneo; daneben werden sie auf dem Festland jedoch nirgendwo gesprochen (siehe Abbildung 16.1). Eine Reihe austronesischer Wörter hat Eingang in europäische Sprachen gefunden, zum Beispiel »Tabu« und »Tattoo« (aus einer polynesischen Sprache) und »Amok«, »Batik« und »Orang-Utan« (aus dem Malaiischen).

Die genetische und sprachliche Uniformität Indonesiens und der Philippinen ist zunächst ebenso überraschend wie die weitgehende sprachliche Uniformität Chinas. Der berühmte javanische Homo erectus beweist, daß zumindest der westliche Teil Indonesiens seit einer Million Jahren von Menschen bewohnt ist. Diese lange Zeitspanne sollte den Bewohnern genügt haben, um sich genetisch und sprachlich zu differenzieren und sich an die tropischen Bedingungen anzupassen, doch statt dessen sind Indonesier und Filipinos hellhäutig.

Überraschend ist auch, daß Indonesier und Filipinos neben ihrer Hellhäutigkeit und genetischen Verwandtschaft mit Südostasiaten und Südchinesen diesen noch in anderer Hinsicht physisch stark ähneln. Ein Blick auf die Landkarte zeigt, daß Indonesien die einzige mögli che Route darstellte, über die Menschen vor 40 000 Jahren nach Neuguinea und Australien gelangen konnten, so daß man eigentlich eine Ähnlichkeit der modernen Indonesier mit den modernen Neuguineern und Australiern erwartet hätte. In Wirklichkeit gibt es aber nur wenige Populationen auf den Philippinen und im westlichen Indonesien, die Ähnlichkeit mit den Bewohnern Neuguineas haben; hierzu zählen insbesondere die philippinischen Negritos, die in abgelegenen Bergregionen leben. Bei ihnen könnte es sich – wie bei den drei anderen in Kapitel 15 erwähnten Populationen, die Ähnlichkeiten mit den Neuguineern aufweisen – um Überreste der Vorfahren von Wiwors Volk aus der Zeit vor der Besiedlung Neuguineas handeln. Selbst diese Negritos sprechen austronesische Sprachen, die denen ihrer philippinischen Nachbarn ähneln, was vermuten läßt, daß auch ihnen (wie den Semang in Malaysia und den Pygmäen in Afrika) ihre ursprüngliche Sprache abhanden kam.

Abbildung 16.1 Die austronesische Sprachfamilie besteht aus vier Untergruppen, von denen drei auf Taiwan beschränkt sind und eine (die malaiopolynesische) ein sehr großes Verbreitungsgebiet hat. Die malaiopolynesische Untergruppe besteht ihrerseits aus zwei Unter-Untergruppen, den westlichen (W M–P) und den östlichen (Ö M–P) malaiopolynesischen Sprachen. Letztere werden in vier Unter-Unter-Untergruppen eingeteilt, die sehr weit verbreitete ozeanische im Osten und drei weitere im Westen mit einem wesentlich kleineren Verbreitungsgebiet, bestehend aus Halmahera, nahe gelegenen ostindonesischen Inseln und der Westseite von Neuguinea.

Das alles spricht dafür, daß Indonesien und die Philippinen in jüngerer Vergangenheit entweder von südostasiatischen oder südchinesischen Sprechern austronesischer Sprachen besiedelt wurden. Dabei mußten die vorherigen Bewohner mit Ausnahme der philippinischen Negritos weichen – und ihre Sprachen mit ihnen. Dieses Geschehen liegt offenbar nicht weit genug in der Vergangenheit, daß die Neuankömmlinge genug Zeit gehabt hätten, um dunkelhäutig zu werden und eigene Sprachfamilien oder gar charakteristische genetische Merkmale zu entwickeln oder sich genetisch zu differenzieren. Zwar ist die Zahl ihrer Sprachen im Vergleich zu den acht vorherrschenden Sprachen des chinesischen Festlands gewaltig, sie unterscheiden sich jedoch wie diese nicht sehr stark voneinander. Daß auf den Philippinen und in Indonesien so zahlreiche ähnliche Sprachen entstehen konnten, zeugt lediglich davon, daß die Inseln im Gegensatz zu China nie eine politische und kulturelle Einigung erfuhren.

Die Verbreitungsgebiete der verschiedenen Sprachen geben interessante Hinweise auf den geographischen Verlauf der vermuteten austronesischen Expansion. Insgesamt gehören zur austronesischen Sprachfamilie 959 Sprachen, die in vier Untergruppen eingeteilt werden. Eine davon, die malaiopolynesische, umfaßt bereits 945 der 959 Sprachen und erstreckt sich geographisch über fast das gesamte Verbreitungsgebiet der austronesischen Sprachfamilie. Bevor europäische Sprecher indogermanischer Sprachen vor wenigen Jahrhunderten nach Übersee aufbrachen, war die austronesische Sprachfamilie weltweit am stärksten verbreitet. Das läßt den Schluß zu, daß die malaiopolynesische Untergruppe sich erst vor relativ kurzer Zeit aus der austronesischen Sprachfamilie herausbildete und sich weit entfernt von der austronesischen Urheimat ausbreitete, wobei zahlreiche lokale Sprachen entstanden, die alle eng miteinander verwandt sind, weil zuwenig Zeit verging, um große Unterschiede entstehen zu lassen. Die geographische Heimat der austronesischen Sprachfamilie sollte deshalb nicht im Verbreitungsgebiet der malaiopolynesischen, sondern der drei anderen austronesischen Untergruppen gesucht werden, die sich weit stärker voneinander und vom Malaiopolynesischen unterscheiden, als dies bei den Unter-Untergruppen des Malaiopolynesischen untereinander der Fall ist.

Bemerkenswerterweise haben die drei anderen Untergruppen fast genau das gleiche Verbreitungsgebiet, das noch dazu verglichen mit dem der malaiopolynesischen Untergruppe winzig klein ist. Alle drei werden ausschließlich von Ureinwohnern Taiwans gesprochen, einer nur etwa 150 Kilometer vor der Küste Südchinas gelegenen Insel. Die Ur-Taiwanesen hatten ihre Insel weitgehend für sich, bis Chinesen vom Festland innerhalb der letzten tausend Jahre in großer Zahl überzusiedeln begannen. Nach 1945 und besonders nach dem Sieg der Kommunisten über Chiang Kaisheks Nationalisten schwoll der Strom weiter an, was inzwischen dazu geführt hat, daß die Ureinwohner nur noch eine Minderheit von zwei Prozent der Bevölkerung bilden. Das gehäufte Vorkommen von drei der vier Untergruppen der austronesischen Sprachfamilie in Taiwan läßt vermuten, daß die Insel die gesuchte Urheimat ist, in der austronesische Sprachen am längsten gesprochen wurden und folglich am meisten Zeit zur Differenzierung hatten. Alle anderen austronesischen Sprachen, von denen Madagaskars bis hin zu den Sprachen der Osterinsulaner, wären demnach auf eine Bevölkerungsexpansion zurückzuführen, deren Ursprungsort auf Taiwan lag.

Schauen wir nun, welche Erkenntnisse die Archäologie für uns bereithält. In den Überresten vorgeschichtlicher Dörfer findet man zwar neben Knochen und Töpferwaren keine versteinerten Wörter, sie geben aber dennoch Auskunft über Bewegungen von Völkern und kulturellen Artefakten, die mit Sprachen im Zusammenhang stehen könnten. Wie die übrige Welt war auch der größte Teil des heutigen austronesischen Sprachraums – Taiwan, Philippinen, Indonesien und zahlreiche Pazifikinseln – ursprünglich von Jägern und Sammlern bevölkert, die weder Töpferwaren noch geschliffene Steinwerkzeuge, Haustiere oder Anbaupflanzen kannten. (Ausnahmen bildeten lediglich Madagaskar, der östliche Teil Melanesiens, Polynesien und Mikronesien, wohin Jäger und Sammler niemals vordrangen und die erst nach Beginn der austronesischen Expansion von Menschen in Besitz genommen wurden.) Die ersten archäologischen Hinweise auf Veränderungen innerhalb »Austronesiens« kommen aus – Taiwan. Etwa ab dem 4. Jahrtausend v. Chr. tauchte ein unverwechselbarer Keramikstil, der als Tap’enk’eng bezeichnet wird und auf einen älteren Stil des südchinesischen Festlands zurückgeht, auf Taiwan und an der gegenüberliegenden Küste Südchinas auf. Überreste von Reis und Hirse, die an etwas jüngeren Fundstätten auf Taiwan zum Vorschein kamen, deuten darauf hin, daß Landwirtschaft betrieben wurde.

Die Tap’enk’eng-Fundstätten auf Taiwan und an der südchinesischen Küste sind übersät mit Fischgräten und Schalen von Weichtieren sowie steinernen Netzgewichten und Dechseln zum Aushöhlen von Kanus. Offenbar besaßen jene ersten neolithischen Bewohner Taiwans Boote, die zum Fischfang auf hoher See und zur regelmäßigen Überquerung der Formosastraße zwischen Taiwan und dem Festland taugten. Vielleicht war die Formosastraße das Übungsrevier, in dem Festlandchinesen die nautischen Fähigkeiten erwarben, die ihnen später die Eroberung des Pazifiks ermöglichen sollten.

Eine spezielle Sorte von Artefakten, die ein Bindeglied zwischen Taiwans Tap’enk’eng-Kultur und späteren Kulturen der pazifischen Inselwelt darstellt, ist der Rindenklopfer, ein Gerät aus Stein zum Zerdrücken der faserigen Rinde bestimmter Baumarten, um daraus Taue, Netze und Kleidung herzustellen. Nachdem die Pazifickolonisten das Verbreitungsgebiet von Faserpflanzen und Haustieren, die Wolle lieferten, hinter sich gelassen hatten, mußten sie sich mit Kleidung aus Baumrinde behelfen. Bewohner von Rennell, einer polynesischen Insel, auf der westliche Sitten und Errungenschaften erst in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts Einzug hielten, erzählten mir von einer wunderbaren Nebenwirkung des Einbruchs der neuen Zeit: Endlich wurde es ruhig auf der Insel. Der Lärm der Rindenklopfer, der bis dahin täglich vom Morgengrauen bis nach Einbruch der Dunkelheit über der Insel gelegen hatte, verstummte!

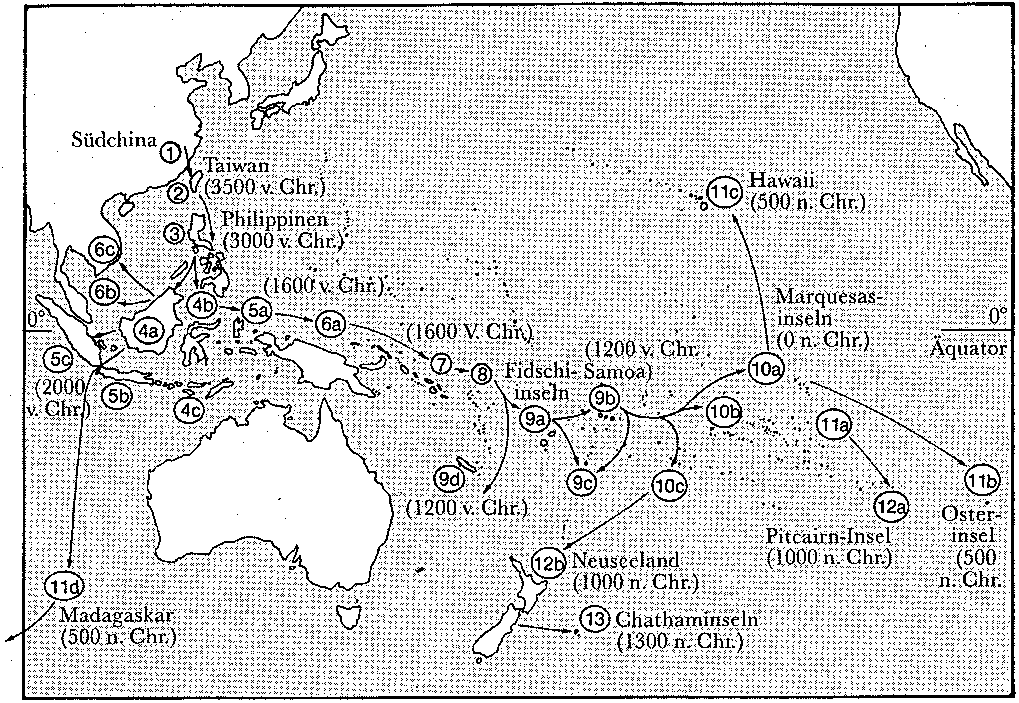

Archäologische Indizien zeigen, daß innerhalb von rund tausend Jahren nach dem Eintreffen der Tap’enk’eng-Kultur auf Taiwan Kulturen, bei denen es sich offensichtlich um deren Ableger handelte, von Taiwan aus immer weiter vordrangen und damit begannen, den heutigen austronesischen Sprachraum zu besiedeln (Abbildung 16.2). Zu diesen Indizien zählen geschliffene Steinwerkzeuge, Töpferwaren, Knochen von Hausschweinen und Überreste von Nutzpflanzen. So wich beispielsweise die verzierte Tap’enk’eng-Keramik auf Taiwan einer unverzierten roten Keramik, die auch an Fundstätten auf den Philippinen und auf den indonesischen Inseln Celebes und Timor angetroffen wurde. Das »Kulturbündel« aus Töpferei, Steinwerkzeugen und domestizierten Pflanzen und Tieren tauchte um 3000 v. Chr. auf den Philippinen, um 2500 v. Chr. auf den indonesischen Inseln Celebes, Borneo und Timor, um 2000 v. Chr. auf Java und Sumatra und um 1600 v. Chr. im Gebiet von Neuguinea auf. Wie wir sehen werden, gewann die Ausbreitung dort an Tempo, bis die Besitzer der genannten Errungenschaften schließlich in rasender Geschwindigkeit ostwärts in den bis dahin menschenleeren Pazifik jenseits der Salomoninseln vorstießen. Die letzten Phasen der Expansion im 1. Jahrtausend n. Chr. beinhalteten die Besiedlung sämtlicher polynesischer und mikronesischer Inseln, die für Menschen geeignete Lebensbedingungen aufwiesen. Überraschenderweise fegte die Ausbreitungswelle auch in westlicher Richtung über den Indischen Ozean hinweg bis zur Ostküste Afrikas, wo sie in der Besiedlung Madagaskars gipfelte.

Abbildung 16.2 Verlauf der austronesischen Expansion mit ungefähren Zeitangaben. 4a = Borneo, 4b = Celebes, 4c = Timor (um 2500 v. Chr.), 5a = Halmahera (um 1600 v. Chr.), 5b =Java, 5c = Sumatra (um 2000 v. Chr.), 6a = Bismarckarchipel (um 1600 v. Chr.), 6b = Malaiische Halbinsel, 6c = Vietnam (um 1000 v. Chr.), 7 = Salomoninseln (um 1600 v. Chr.), 8 = Santa Cruz, 9c = Tonga, 9d = Neukaledonien (um 1200 v. Chr.), 10b = Gesellschaftsinseln, 10c = Cookinseln, IIa = Tuamotu-Archipel (um 1 n. Chr.).

Mindestens bis zu dem Zeitpunkt, als die austronesische Expansion die Küsten Neuguineas erreichte, dienten vermutlich Doppelausleger-Segelkanus, wie sie noch heute in Indonesien weit verbreitet sind, als Verkehrsmittel zwischen den Inseln. Dieser Bootstyp verkörperte einen wichtigen Fortschritt gegenüber den schlichten Einbaumkanus, die bei Völkern mit traditioneller Lebensweise noch heute das vorherrschende Fortbewegungsmittel auf Binnengewässern darstellen. Ein Einbaumkanu ist genau das, was der Name besagt: ein ausgehöhlter, vorn und hinten mit der Dechsel bearbeiteter Baumstamm. Da das Kanu unten genauso rund ist wie der Baumstamm, aus dem es gemacht wurde, kippte es schon beim kleinsten Ungleichgewicht seitwärts. Jedesmal, wenn ich mit Neuguineern im Einbaum auf neuguineischen Flüssen unterwegs war, verbrachte ich den größten Teil der Fahrt in heller Angst: Es schien immer, als könnte die kleinste meiner Bewegungen das Kanu zum Kentern bringen und mich und mein Fernglas der Gesellschaft der Krokodile ausliefern. Neuguineer vollbringen irgendwie das Kunststück, ihre Einbäume sicher über ruhige Seen und Flüsse zu paddeln, doch nicht einmal ihnen gelingt es, einen Einbaum auf offenem Meer zu steuern, auch bei schwachem Seegang nicht. Deshalb mußte eine Möglichkeit zur Stabilisierung von Kanus gefunden werden – nicht nur, damit die austronesische Expansion den Weg über Indonesien nehmen konnte, sondern schon als Voraussetzung für die ursprüngliche Besiedlung Taiwans.

Die Lösung bestand darin, zwei kleinere Baumstämme (»Ausleger«) parallel zum Rumpf an beiden Seiten mit Hilfe von Querstäben zu befestigen. Immer wenn sich der Rumpf nach einer Seite zu legen begann, sorgte der Auftrieb des Auslegers auf der betreffenden Seite dafür, daß das Boot in der Waagerechten blieb, so daß es praktisch nicht kentern konnte. Möglicherweise war die Erfindung des Doppelausleger-Segelkanus der technologische Durchbruch, der die austronesische Expansion vom chinesischen Festland auslöste.

Das verblüffende Zusammentreffen archäologischer und sprachlicher Indizien in zwei Fällen untermauert den Schluß, daß es sich bei jenen Menschen, die vor Jahrtausenden eine neolithische Kultur nach Taiwan, auf die Philippinen und nach Indonesien brachten, um Sprecher austronesischer Sprachen handelte, die zugleich die Vorfahren der heutigen Bewohner dieser Inseln waren. Erstens weisen beide Arten von Indizien eindeutig auf die Besiedlung Taiwans als erste Stufe der Expansion, die von der südchinesischen Küste ausging, und die Besiedlung der Philippinen und Indonesiens von Taiwan aus als nächste Stufe hin. Wäre die Malaiische Halbinsel der Ursprungsort der Ausbreitungsbewegung gewesen, und hätte sie sich von dort zur nächstgelegenen indonesischen Insel, Sumatra, fortgepflanzt, um danach weitere indonesische Inseln zu erfassen und schließlich auf die Philippinen und Taiwan überzugreifen, müßten die tiefsten Gräben (als Ausdruck der längsten verstrichenen Zeiträume) innerhalb der austronesischen Sprachfamilie zwischen den modernen Sprachen der Malaiischen Halbinsel und Sumatras zu finden sein, während die Sprachen Taiwans und der Philippinen erst in jüngerer Vergangenheit innerhalb der gleichen Untergruppe angefangen hätten, sich zu differenzieren. In Wirklichkeit sind die Unterschiede auf Taiwan am größten, während die Sprachen der Malaiischen Halbinsel und Sumatras zur gleichen Unter-Unter-Untergruppe gehören: einem jüngeren Zweig der westlichen malaiopolynesischen Unter-Untergruppe, die wiederum einen relativ jungen Zweig der malaiopolynesischen Untergruppe darstellt. Diese Details der sprachlichen Verwandtschaft stimmen vollkommen mit den archäologischen Indizien überein, die für eine Kolonisierung der Malaiischen Halbinsel in jüngerer Vergangenheit und erst nach der Besiedlung Taiwans, der Philippinen und Indonesiens sprechen.

Das zweite Zusammentreffen archäologischer und sprachlicher Indizien betrifft das kulturelle Rüstzeug der frühen Austronesier. Die Archäologie liefert uns hierzu direkte Hinweise in Form von Töpferwaren, Schweinen, Fischgräten usw. Man könnte sich natürlich fragen, wie ein Linguist, der sich mit dem Studium moderner Sprachen beschäftigt und unwissend bleiben muß, was deren schriftlose Vorgänger betrifft, jemals herausfinden soll, ob die Austronesier, die vor 6000 Jahren auf Taiwan lebten, Schweine hielten oder nicht. Der Schlüssel liegt in der Rekonstruktion des Wortschatzes verschwundener Ursprachen durch vergleichende Analysen der Wortschätze moderner Sprachen, die aus ihnen hervorgingen.

So sind die Bezeichnungen für »Schaf« in vielen Sprachen der indogermanischen Sprachfamilie, deren Verbreitungsgebiet von Indien bis nach Irland reicht, recht ähnlich: »avis«, »avis«, »ovis«, »oveja«, »ovtsa«, »owis« und »oi« auf litauisch, sanskrit, lateinisch, spanisch, russisch, griechisch beziehungsweise irisch. (Das moderne englische Wort »sheep« hat offenbar eine andere Wurzel, doch der ursprüngliche Stamm ist in dem Wort »ewe« = Mutterschaf erhalten geblieben.[4])Ein Vergleich mit den Lautverschiebungen, die im Laufe der Geschichte der verschiedenen heutigen indogermanischen Sprachen stattgefunden haben, legt den Schluß nahe, daß die ursprüngliche Form in der vor etwa 6000 Jahren gesprochenen indogermanischen Ursprache »owis« gelautet hat. Jene schriftlose Vorgängersprache bezeichnen wir als Urindogermanisch.

Offensichtlich besaßen die Urindogermanen vor 6000 Jahren Schafe, was auch archäologische Funde bestätigen. Nahezu 2000 Wörter ihrer Sprache lassen sich auf ähnliche Weise rekonstruieren, darunter solche wie »Ziege«, »Pferd«, »Rad«, »Bruder« und »Auge«. Dagegen kann kein urindogermanisches Wort für »Gewehr« rekonstruiert werden – hierfür greifen die verschiedenen indogermanischen Sprachen auf unterschiedliche Wurzeln zurück: Englisch auf »gun«, Französisch auf »fusil«, Russisch auf »ruzjo« usw. Das sollte uns auch nicht überraschen: Wie hätte man vor 6000 Jahren schon ein Wort für Gewehr haben können, wo doch Schießeisen erst innerhalb der letzten 1000 Jahre erfunden wurden? Da somit kein gemeinsamer Wortstamm mit der Bedeutung »Gewehr« vorhanden war, mußte jede indogermanische Sprache ihr eigenes Wort erfinden oder entlehnen, als das Gewehr schließlich da war.

In gleicher Weise können wir nun moderne taiwanesische, philippinische, indonesische und polynesische Sprachen miteinander vergleichen, um eine in grauer Vorzeit gesprochene uraustronesische Sprache zu rekonstruieren. Es wird niemanden überraschen, daß diese rekonstruierte Sprache Wörter mit Bedeutungen wie »zwei«, »Vogel«, »Ohr« und »Kopflaus« besaß: Natürlich konnten die Uraustronesier schon bis zwei zählen, kannten Vögel und hatten Ohren und Kopfläuse. Interessanter ist aber, daß in der rekonstruierten Sprache auch Wörter für »Schwein«, »Hund« und »Reis« vorkamen, was auf entsprechende Elemente der uraustronesischen Kultur schließen läßt. Das rekonstruierte Uraustronesisch ist voller Vokabeln, die auf die Bedeutung des Meeres als Nahrungsquelle hinweisen, wie etwa »Auslegerboot«, »Segel«, »Riesenvenusmuschel«, »Octopus«, »Fischfalle« und »Meeresschildkröte«. Diese sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse über die Kultur der Uraustronesier, wo und wann sie auch gelebt haben mögen, weisen eine gute Übereinstimmung mit archäologischen Erkenntnissen über jene Bewohner Taiwans vor 6000 Jahren auf, die töpferten, Landwirtschaft betrieben und mit Booten aufs Meer fuhren.

Nach der gleichen Methode kann auch Urmalaiopolynesisch rekonstruiert werden, jene Sprache, die von Austronesiern gesprochen wurde, nachdem sie Taiwan verlassen hatten. In ihr sind Wörter für zahlreiche tropische Früchte enthalten, wie Taro, Brotfrucht, Banane, Jamswurzel und Kokosnuß, für die in der rekonstruierten uraustronesischen Sprache kein Wort gefunden wurde. Das bedeutet, daß viele tropische Früchte erst nach der Emigration von Taiwan zum austronesischen Repertoire hinzukamen. Dieser Schluß steht im Einklang mit archäologischen Erkenntnissen: Während die von Taiwan (etwa 23 Grad nördlicher Breite) aufgebrochenen Bauern nach Süden vordrangen und sich dem Äquator näherten, stellten sie ihre Ernährung zunehmend auf tropische Wurzel- und Baumfrüchte um, die sie später mit auf die Reise in den tropischen Pazifik nahmen.

Was versetzte diese Austronesisch sprechenden Bauern aus Südchina nun aber in die Lage, die ursprüngliche Jäger- und Sammlerbevölkerung der Philippinen und des westlichen Indonesien so vollständig zu überrennen, daß von ihr wenig genetische und überhaupt keine sprachlichen Spuren übrigblieben? Die Gründe lagen, wie bei der Verdrängung beziehungsweise Vernichtung der australischen Aborigines durch Europäer innerhalb der letzten zwei Jahrhunderte und der Verdrängung der ursprünglichen Südostasiaten durch Südchinesen zu einem früheren Zeitpunkt, in der viel größeren Bevölkerungsdichte der bäuerlichen Eindringlinge, ihren überlegenen Werkzeugen und Waffen, ihren besseren nautischen Fähigkeiten und den Infektionskrankheiten, gegen die sie im Gegensatz zu den Jägern und Sammlern, in deren Territorien sie einrückten, Abwehrkräfte entwickelt hatten. Genauso konnten Austronesisch sprechende Bauern auf dem asiatischen Festland einen Teil der dortigen Jäger- und Sammlerbevölkerung der Malaiischen Halbinsel verdrängen. Austronesier besiedelten die Halbinsel von Süden und Osten her (von den indonesischen Inseln Sumatra und Borneo kommend), während ungefähr zur gleichen Zeit bäuerliche Sprecher austroasiatischer Sprachen von Norden her (Thailand) auf die Halbinsel vorrückten. Anderen Austronesiern gelang es, sich in einigen Teilen Südvietnams und Kambodschas zu etablieren, wo noch heute ihre Nachfahren, die Cham, als Minderheit leben.

Weiter konnten die austronesischen Bauern jedoch nicht auf das südostasiatische Festland vordringen, da austroasiatische und Tai-Kadai-Bauern dort bereits seßhaft geworden waren und die ältere Jäger- und Sammlerbevölkerung verdrängt hatten und weil austronesische Bauern keinen Vorteil gegenüber den austroasiatischen und Tai-Kadai-Bauern besaßen. Austronesischsprecher waren zwar nach unseren Erkenntnissen ursprünglich an der Küste Südchinas beheimatet, doch werden austronesische Sprachen auf dem chinesischen Festland heute nirgendwo mehr gesprochen. Möglicherweise gehörten sie zu den Hunderten ehemaliger chinesischer Sprachen, die im Zuge der Südausbreitung von Sprechern sinotibetischer Sprachen eliminiert wurden. Als am engsten mit dem Austronesischen verwandte Sprachfamilien gelten Tai-Kadai, Austroasiatisch und Miao-Yao. Während austronesische Sprachen in China dem Ansturm chinesischer Dynastien nicht standhielten, konnten sich einige ihrer verwandten Sprachen (ersten oder zweiten Grades) offenbar behaupten.

Wir haben nun die ersten Phasen der austronesischen Expansion über eine Entfernung von 4000 Kilometern von der Küste Südchinas über Taiwan und die Philippinen bis nach West- und Zentralindonesien verfolgt. Im Zuge dieser Ausbreitung nahmen die Austronesier sämtliche bewohnbaren Gebiete der Inseln, auf die sie vordrangen, in Besitz, von den Küstengebieten bis tief ins Innere und vom Tiefland bis zu den Gebirgen. Bis 1500 v. Chr. waren sie bis zur ostindonesischen Insel Halmahera vorgedrungen, wie ihre typischen archäologischen Hinterlassenschaften – insbesondere Schweineknochen und schlichte Keramik mit rötlichem Tonschlicker – belegen. Damit lag die Westspitze der riesigen, gebirgigen Insel Neuguinea nur noch rund 300 Kilometer entfernt. Würden sie auch diese Insel überrennen, wie sie es schon mit den großen, gebirgigen Inseln Celebes, Borneo, Java und Sumatra getan hatten?

Daß es nicht dazu kam, zeigt ein Blick in die Gesichter der meisten modernen Neuguineer, und auch genetische Untersuchungen liefern den Beweis. Mein Freund Wiwor und alle anderen Bewohner des neuguineischen Hochlands unterscheiden sich deutlich von Indonesiern, Filipinos und Südchinesen durch ihre dunklere Hautfarbe, ihr krauses Haar und ihre Gesichtsform. Die meisten Tieflandbewohner aus dem Inneren Neuguineas und von der Südküste sehen den Hochlandbe wohnern ähnlich, sind jedoch meist von größerem Wuchs. Genetikern gelang es bei Untersuchungen nicht, austronesische Genmarker in Blutproben von neuguineischen Hochlandbewohnern nachzuweisen.

Bei den Völkern der neuguineischen Nord- und Ostküste sowie des Bismarckarchipels und der Salomoninseln nördlich und östlich von Neuguinea ist das Bild dagegen komplizierter. Vom Aussehen her stehen sie zwischen Hochlandbewohnern wie Wiwor und Indonesiern wie Achmad, wenngleich die Ähnlichkeit mit Wiwor im Durchschnitt erheblich größer ist. So hat beispielsweise mein Freund Sauakari, der von der Nordküste stammt, gewelltes Haar, das irgendwo in der Mitte zwischen Achmads glattem und Wiwors krausem Haar einzuordnen wäre, und eine etwas hellere Hautfarbe als Wiwor, aber eine viel dunklere als Achmad. Genetischen Analysen zufolge sind die Bewohner des Bismarckarchipels und der Salomoninseln ebenso wie Neuguineer von der Nordküste etwa zu 15 Prozent Austronesier und zu 85 Prozent neuguineische Hochlandbewohner. Daraus läßt sich schließen, daß die Austronesier Neuguinea und die umliegenden Inseln zwar erreichten, es aber nicht schafften, bis ins Inselinnere vorzudringen, sondern sich statt dessen mit den älteren Inselbewohnern an der Nordküste und auf den Nachbarinseln vermischten.

Die modernen Sprachen erzählen im Grunde die gleiche Geschichte, liefern aber noch weitere Details. In Kapitel 14 hatte ich ja bereits erwähnt, daß die meisten neuguineischen Sprachen, die sogenannten Papua-Sprachen, mit keiner anderen Sprachfamilie der Welt verwandt sind. Sämtliche Sprachen, die in den Bergen Neuguineas, im gesamten südwestlichen und südlichen Tiefland einschließlich der Küstenregionen sowie im nördlichen Inselinneren gesprochen werden, sind Papua-Sprachen. Austronesische Sprachen werden dagegen nur in einem schmalen Streifen entlang der Nord- und Südostküste gesprochen. Zu ihnen zählen auch die meisten Sprachen des Bismarckarchipels und der Salomoninseln, während Papua-Sprachen nur auf wenigen dieser Inseln vereinzelt gesprochen werden.

Die austronesischen Sprachen des Bismarckarchipels, der Salomoninseln und des neuguineischen Küstengebiets bilden eine eigene Unter-Unter-Untergruppe mit der Bezeichnung Ozeanisch, die mit der Unter-Unter-Untergruppe von Sprachen, die auf Halmahera und an der Westseite Neuguineas gesprochen werden, verwandt ist. Diese sprachliche Verwandtschaft bestätigt nur, was schon der Blick auf die Landkarte vermuten läßt, daß nämlich Austronesischsprecher den Weg nach Neuguinea und zu den umliegenden Inseln über Halmahera nahmen. Merkmale der austronesischen und Papua-Sprachen und ihrer Verbreitung in Nord-Neuguinea zeugen von einem lange währenden Kontakt zwischen den austronesischen Eindringlingen und den Papua-Sprechern, die schon vor ihnen da waren. Sowohl die austronesischen als auch die Papua-Sprachen der Region lassen in Wortschatz und Grammatik starke Einflüsse der jeweils anderen Sprachen erkennen, so daß in manchen Fällen kaum zu entscheiden ist, ob man es mit von Papua-Sprachen beeinflußten austronesischen Sprachen oder umgekehrt mit von austronesischen Sprachen beeinflußten Papua-Sprachen zu tun hat. Bei Reisen entlang der Nordküste Neuguineas oder auf den kleineren Inseln, die vor der Küste liegen, passiert man abwechselnd Dörfer, in denen austronesische oder Papua-Sprachen gesprochen werden, ohne daß mit den sprachlichen Grenzen auch Unterschiede im Aussehen der Bewohner einhergingen.

Das alles deutet darauf hin, daß die Nachfahren der austronesischen Neuankömmlinge und der ursprünglichen Neuguineer an der neuguineischen Nordküste und auf den vorgelagerten Inseln seit Jahrtausenden miteinander Handel trieben, Mischehen schlossen und Gene und Sprachen austauschten. Während dieser langen Zeit des Miteinanders wurden austronesische Sprachen offenbar erfolgreicher übertragen als austronesische Gene, mit dem Ergebnis, daß die meisten Bewohner des Bismarckarchipels und der Salomoninseln heute austronesische Sprachen sprechen, obwohl sie vom Aussehen und von den Genen her immer noch überwiegend Papuas sind. Tief im Inneren Neuguineas konnten sich indessen weder Gene noch Sprachen der Austronesier durchsetzen. Das Ergebnis ihrer Invasion unterschied sich somit kraß von dem, was sich auf Borneo, Celebes und anderen großen indonesischen Inseln abspielte, die von der austronesischen Dampfwalze überrollt wurden und deren frühere Bewohner kaum genetische oder sprachliche Spuren hinterließen. Um zu verstehen, was auf Neuguinea geschah, wollen wir unseren Blick nun wieder archäologischen Erkenntnissen zuwenden.

Um 1600 v. Chr. tauchten die typischen archäologischen Spuren der austronesischen Expansion – Schweine, Hühner, Hunde, Keramik mit rötlichem Tonschlicker und Dechseln aus geschliffenem Stein und Muschelschalen – in der Region um Neuguinea auf, fast zeitgleich mit ihrem Erscheinen auf Halmahera. Zwei Merkmale aber unterscheiden ihre Ankunft dort von ihrem Eintreffen auf den Philippinen und in Indonesien.

Das erste Merkmal betrifft den Stil ihrer Keramik, der, obgleich rein ästhetischer Natur und ohne wirtschaftliche Bedeutung, dem Archäologen sofort verrät, ob es sich um eine frühe austronesische Siedlung handelt. Im Gegensatz zum größten Teil der frühen austronesischen Keramik auf den Philippinen und in Indonesien, die ohne Verzierungen war, wiesen die in der Region von Neuguinea gefundenen Gegenstände feine, in horizontalen Streifen angeordnete geometrische Muster auf. Andere Merkmale, wie etwa die Form der Gefäße und der rötliche Tonschlicker, glichen dem Stil jener älteren Keramik aus Indonesien. Anscheinend kam den austronesischen Siedlern erst in der Region von Neuguinea die Idee, Gefäße zu »tätowieren«; die Anregung dazu mag von Körpertätowierungen und geometrischen Mustern gestammt haben, mit denen sie ihre Kleidung aus Baumrinde schon früher verziert hatten. Nach der ersten archäologischen Fundstätte wird dieser Stil als Lapita-Keramik bezeichnet.

Ein wesentlich bedeutsamerer Unterschied der frühen austronesischen Siedlungen in der neuguineischen Region betrifft ihre Verbreitung. Anders als auf den Philippinen und in Indonesien, wo selbst die ältesten bekannten Siedlungen von Austronesiern auf großen Inseln wie Luzon, Borneo und Celebes gefunden wurden, entdeckt man Orte mit Lapita-Keramik in der Region von Neuguinea praktisch nur auf kleinen Eilanden vor der Küste größerer, abgelegener Inseln. Bis heute kam Lapita-Keramik nur an einem einzigen Ort (Aitape) an der Nordküste von Neuguinea selbst sowie an einigen Stellen auf den Salomoninseln zum Vorschein. Die meisten Lapita-Fundstätten in der Region um Neuguinea befinden sich im Bismarckarchipel und dort auf kleinen Eilanden vor der Küste der größeren Bismarckinseln; vereinzelt liegen sie auch an der Küste der größeren Inseln selbst. Da die Hersteller der Lapita-Keramik (wie wir sehen werden) Seefahrer waren, die Tausende von Meilen übers Meer zurückzulegen vermochten, ist der Grund dafür, daß sie ihre Dörfer nicht zu den größeren Bismarckinseln oder nach Neuguinea verlegten, sicher nicht darin zu suchen, daß die Entfernung von einigen Meilen beziehungsweise wenigen Dutzend Meilen sie daran hinderte.

Die Lebensgrundlage der Lapita-Töpfer kann anhand von Abfallresten rekonstruiert werden, die Archäologen an Lapita-Fundstätten zutage förderten. Die Bewohner dieser Siedlungen lebten hauptsächlich vom Meer: Fisch, Schweinswale, Meeresschildkröten, Haie und Schalentiere waren die wichtigsten Bestandteile ihrer Nahrung. Daneben hielten sie Schweine, Hühner und Hunde und aßen die Nüsse zahlreicher Bäume (auch Kokosnüsse). Es ist anzunehmen, daß ihr Speiseplan auch die üblichen austronesischen Wurzelfrüchte umfaßte, wie Taro und Jamswurzeln, doch das läßt sich heute schwer nachweisen, da harte Nußschalen nun einmal eher als Wurzeln Tausende von Jahren in Abfallhaufen überdauern.

Natürlich kann es keinen direkten Beweis dafür geben, daß die Lapita-Töpfer Sprecher einer austronesischen Sprache waren. Zwei Tatsachen legen diesen Schluß jedoch sehr nahe. Erstens weisen die Verzierungen auf ihren Krügen, die Krüge selbst sowie verwandte Utensilien Ähnlichkeiten mit Funden auf, die in Indonesien und auf den Philippinen an Orten, an denen Vorfahren moderner Austronesischsprecher gelebt hatten, zutage gefördert wurden. Zweitens gelangte die Lapita-Keramik auch auf entlegene, zuvor nicht von Menschen besiedelte Pazifikinseln, auf denen heute eine austronesische Sprache gesprochen wird, ohne daß Hinweise auf eine größere zweite Welle von Ankömmlingen nach jener ersten, die Lapita-Krüge dorthin brachte, vorliegen (hierauf komme ich noch zurück). Es ist also davon auszugehen, daß die Lapita-Keramik die Ankunft der Austronesier in der neuguineischen Region markiert.

Was aber taten jene austronesischen Krugmacher auf kleinen Eilanden vor der Küste größerer Inseln? Wahrscheinlich unterschied sich ihre Lebensweise gar nicht so sehr von jener, die moderne Krugmacher bis in die jüngste Vergangenheit auf kleinen Inseln im Gebiet um Neuguinea pflegten. Im Jahr 1972 besuchte ich eines dieser Dörfer auf Malai, einem kleinen Eiland der Siassi-Gruppe vor der mittelgroßen Insel Umboi, die wiederum der größeren Bismarckinsel Neubritannien vorgelagert ist. Als ich, ohne etwas über die Bewohner Malais zu wissen, an Land ging, um vogelkundliche Studien zu betreiben, verschlug mir der Anblick fast den Atem. Statt eines der üblichen kleinen Dörfer mit flachen Hütten, umgeben von großen Gärten, in denen Obst und Gemüse angebaut wurde, und einigen Kanus am Strand lag vor mir eine große Ansammlung zweigeschossiger, eng nebeneinanderstehender Holzhäuser, zwischen denen kein Platz für Gärten war – ein neuguineisches Pendant zu Manhattan. Am Strand erblickte ich Reihen großer Kanus. Wie sich herausstellte, waren die Inselbewohner nicht nur Fischer, sondern auch spezialisierte Töpfer, Holzschnitzer und Händler, die von der Anfertigung wunderbar verzierter Krüge und Holzschalen lebten, die sie mit ihren Kanus zu größeren Inseln transportierten und dort gegen Schweine, Hunde, Gemüse und andere Bedarfsgüter eintauschten. Selbst das Holz für ihre Kanus stammte nicht von Malai, sondern von der nahe gelegenen Insel Umboi, da die Bäume auf Malai nicht groß genug waren, um daraus Kanus zu bauen.

Bevor die Europäer auf den Plan traten, lag das Monopol für den Schiffsverkehr zwischen den Inseln um Neuguinea in den Händen solcher spezialisierten Kanubauer und Töpfer, die ohne Navigationsinstrumente über das Meer fuhren und ihre Siedlungen auf kleinen Inseln oder manchmal auch an der Küste des Festlands errichteten. Als ich 1972 nach Malai kam, existierten diese Handelsnetze schon nicht mehr oder waren stark geschrumpft, was zum Teil mit der Konkurrenz von europäischer Motorschiffahrt und Aluminiumgefäßen zusammenhing, zum Teil aber auch mit dem Verbot des Kanu-Fernverkehrs, das die australische Kolonialverwaltung nach einer Reihe von Unfällen, bei denen Menschen ertrunken waren, verhängt hatte. Ich hege die Vermutung, daß die Lapita-Töpfer in der Zeit ab 1600 v. Chr. die Rolle seefahrender Händler in der Region um Neuguinea spielten.

Das Vordringen austronesischer Sprachen an die neuguineische Nordküste und selbst auf die größten Bismarck- und Salomoninseln muß im wesentlichen nach der Lapita-Ära erfolgt sein, da Lapita-Funde vorwiegend von kleinen Eilanden im Bismarckarchipel stammen. Erst um die Zeitwende tauchten vom Lapita-Stil beeinflußte Töpferwaren an der Südseite der großen Halbinsel im Südosten Neuguineas auf. Als Europäer gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit der Erforschung Neuguineas begannen, war die gesamte übrige neuguineische Südküste immer noch ausschließlich von Papua-Sprechern bewohnt, obgleich Austronesisch sprechende Populationen nicht nur auf der südöstlichen Halbinsel, sondern auch auf den Inseln Aru und Kei (etwa 120 Kilometer vor der Südküste von West-Neuguinea) anzutreffen waren. Austronesier hatten somit Tausende von Jahren Zeit, um das Inselinnere und die Südküste Neuguineas von nahen Stützpunkten aus zu kolonisieren, taten es aber nicht. Selbst die Kolonisierung des nördlichen Küstensaums war eher sprachlicher als genetischer Natur: Alle Völker der Nordküste blieben in genetischer Hinsicht überwiegend Neuguineer. Bestenfalls übernahmen einige von ihnen austronesische Sprachen, vielleicht, um sich mit den seefahrenden Händlern, die verschiedene Gesellschaften miteinander verbanden, verständigen zu können.

Demnach zeitigte die austronesische Expansion in der Region von Neuguinea ein völlig anderes Ergebnis als in Indonesien und auf den Philippinen. Während hier die vorherigen Bewohner verschwanden – vermutlich wurden sie vertrieben, umgebracht, mit Krankheiten infiziert oder von den Eindringlingen assimiliert –, hielt dort, also in der neuguineischen Region, die bereits ansässige Bevölkerung die Invasoren an den meisten Orten auf Distanz. In beiden Fällen waren die Eindringlinge Austronesier, und auch die ansässigen Bevölkerungen ähnelten sich genetisch, sofern meine Vermutung zutrifft, daß die von Austronesiern verdrängten ursprünglichen Bewohner Indonesiens Verwandte der Neuguineer waren. Worauf mag ein derart unterschiedlicher Ausgang zurückzuführen sein?

Die Antwort ist rasch gefunden, zieht man den unterschiedlichen kulturellen Entwicklungsstand der Urbevölkerungen Indonesiens und Neuguineas in Betracht. Vor der Ankunft der Austronesier war der größte Teil Indonesiens nur dünn besiedelt. Die dort lebenden Jäger und Sammler verfügten nicht einmal über geschliffene Steinwerkzeuge. Im Gegensatz dazu wurde im neuguineischen Hoch- und wahrscheinlich auch Tiefland sowie im Bismarck- und Salomonarchipel schon seit Jahrtausenden Landwirtschaft getrieben. Das Hochland von Neuguinea wies sogar eine der höchsten Bevölkerungsdichten auf, die in der jüngeren Vergangenheit irgendwo auf der Welt von einer steinzeitlichen Gesellschaft erreicht wurde.

Im Wettbewerb mit diesen angestammten neuguineischen Populationen besaßen die Austronesier wenige Vorteile. Einige der Kulturpflanzen der Austronesier, wie Taro, Jamswurzeln und Bananen, waren in Neuguinea vermutlich schon vor ihrer Ankunft eigenständig domestiziert worden. Bereitwillig integrierten die Neuguineer die von den Austronesiern mitgebrachten Hühner, Hunde und insbesondere auch Schweine in ihre Landwirtschaft. Geschliffene Steinwerkzeuge waren in Neuguinea schon lange in Gebrauch. Die Abwehrkräfte der Neuguineer gegen Tropenkrankheiten waren denen der Austronesier ebenbürtig, da sie den gleichen fünffachen genetischen Schutz gegen Malaria besaßen wie diese, wobei sich einige oder sogar alle beteiligten Gene unabhängig auf Neuguinea entwickelt hatten. Die Neuguineer waren bereits erfahrene Seefahrer, mag ihre Navigationskunst auch nicht an die der Lapita-Töpfer herangereicht haben. Zehntausende von Jahren vor der Ankunft der Austronesier kolonisierten sie den Bismarckarchipel und die Salomoninseln, und schon mindestens 18000 Jahre vor dem Auftauchen der Austronesier blühte im Bismarckarchipel der Handel mit Obsidian (einem vulkanischen Gesteinsglas, geeignet zur Herstellung scharfkantiger Werkzeuge). In jüngerer Vergangenheit drangen Neuguineer offenbar sogar gegen den Strom der Austronesier westwärts in den Osten Indonesiens vor, wo im Norden der Insel Halmahera und auf Timor typische Papua-Sprachen gesprochen werden, die mit einigen westneuguineischen Sprachen verwandt sind.

Kurzum, der unterschiedliche Ausgang der austronesischen Expansion veranschaulicht in großer Deutlichkeit die Rolle der Landwirtschaft bei Bevölkerungsverschiebungen. Bäuerliche Austronesier wanderten in zwei Regionen ein (Indonesien und Neuguinea), deren bisherige Bewohner wahrscheinlich obendrein miteinander verwandt waren. Während in Indonesien noch Jäger und Sammler lebten, trieben die Bewohner Neuguineas bereits Landwirtschaft und hatten viele der üblichen Begleiterscheinungen hervorgebracht (hohe Bevölkerungsdichte, Abwehrkräfte gegen Krankheiten, fortgeschrittene Technik usw.). So kam es, daß die austronesische Expansion die ursprünglichen Indonesier hinwegfegte, in der Region von Neuguinea jedoch mehr oder weniger steckenblieb, so, wie es ihr schon im Gebiet der Landwirtschaft treibenden austroasiatischen und Tai-Kadai-Völker in Südostasien ergangen war.

Bis hierher haben wir die austronesische Expansion durch Indonesien bis an die Strände Neuguineas und des südostasiatischen Festlands verfolgt. In Kapitel 18 werden wir sehen, wie sie sich über den Indischen Ozean nach Madagaskar fortsetzte, und in Kapitel 14 erfuhren wir bereits, daß ökologische Hindernisse Austronesier davon abhielten, im Norden und Westen Australiens heimisch zu werden. Der letzte Akt der austronesischen Expansion begann, als die Lapita-Töpfer an den Salomonen vorbei ostwärts in den Pazifik hineinfuhren und dort eine Inselwelt in Besitz nahmen, die noch kein Mensch vor ihnen betreten hatte. Um 1200 v. Chr. tauchten Lapita-Tonscherben, das vertraute Dreigespann aus Schweinen, Hühnern und Hunden sowie andere typische archäologische Hinterlassenschaften der Austronesier auf den Fidschiinseln, im Samoa- und Tongaarchipel auf, über tausend Meilen östlich der Salomonen. In den ersten Jahrhunderten nach der Zeitwende traten die meisten dieser Markenzeichen (mit der bemerkenswerten Ausnahme von Töpferwaren) auch auf den Inseln Ostpolynesiens, insbesondere auf den Gesellschafts- und Marquesasinseln, in Erscheinung. Weitere ausgedehnte Kanureisen brachten austronesische Siedler im Norden nach Hawaii, im Osten zur Pitcairn- und zur Osterinsel und im Südwesten nach Neuseeland. Die Ureinwohner der meisten dieser Inseln sind heute Polynesier, also direkte Nachfahren der Lapita-Töpfer. Ihre Sprachen sind eng mit denen der neuguineischen Region verwandt, und ihre Hauptanbaupflanzen gehören zum austronesischen »Kulturbündel« aus Taro, Jamswurzel, Banane, Kokosnuß und Brotfrucht.

Mit der Inbesitznahme der Chathaminseln vor Neuseeland um 1400 n. Chr., also knapp hundert Jahre vor dem Auftauchen europäischer »Entdeckungsreisender« war die Entdeckung des Pazifiks durch Asiaten endlich abgeschlossen. Ihre jahrzehntausendelange Entdeckertradition hatte begonnen, als Wiwors Vorfahren über Indonesien nach Neuguinea und Australien vordrangen. Sie endete erst, als es nichts mehr zu entdecken gab, weil nahezu jede bewohnbare Pazifikinsel in Besitz genommen war.

Für jeden, der sich für die Weltgeschichte interessiert, sind die Gesellschaften Ostasiens und des Pazifiks sehr aufschlußreich, da sie viele Beispiele für den prägenden Einfluß der Umwelt auf den Gang der Geschichte liefern. Je nach geographischer Herkunft unterschieden sich die Völker Ostasiens und des Pazifiks in ihrem Zugang zu domestizierbaren Wildpflanzen und -tieren sowie in der Intensität ihres Kontakts zu anderen Völkern. Ein ums andere Mal verdrängten Völker, die im Besitz der Voraussetzungen für die Landwirtschaft waren und deren geographische Heimat die Bekanntschaft mit technischen Neuerungen aus anderen Regionen begünstigte, andere Völker, denen es daran mangelte. Und immer wieder war zu beobachten, daß sich die Nachkommen einer Welle von Kolonisten, die in Regionen mit unterschiedlichen Umweltbedingungen geschwappt war, je nach der ökologischen Beschaffenheit des neuen Lebensraums höchst unterschiedlich entwickelten. So haben wir etwa erfahren, daß die Südchinesen die Landwirtschaft und verschiedene technische Errungenschaften eigenständig hervorbrachten, die Schrift und weitere Techniken sowie politische Strukturen aus Nordchina übernahmen und in der Folge Südostasien und Taiwan unter weitgehender Verdrängung der vorherigen Bewohner besiedelten. Von den Nachfahren beziehungsweise Verwandten jener bäuerlichen Kolonisten aus Südchina kehrten die Yumbri in den Regenwäldern von Nordostthailand und Laos zur Jagd- und Sammelwirtschaft zurück, während enge Verwandte der Yumbri, die Vietnamesen (Sprecher einer Sprache der gleichen Unter-Untergruppe der austroasiatischen Sprachfamilie), im fruchtbaren Delta des Roten Flusses weiter Landwirtschaft trieben und ein eigenes, auf Metallverarbeitung basierendes Reich errichteten. Ähnlich sahen sich die Punan, ebenfalls bäuerliche austronesische Emigranten aus Taiwan und Indonesien, in den Regenwäldern Borneos gezwungen, wieder als Jäger und Sammler zu leben, während ihre Verwandten auf Java, das mit fruchtbaren Vulkanböden gesegnet ist, der Landwirtschaft treu blieben, ein von Indien beeinflußtes Königreich gründeten, die Schrift einführten und das prächtige buddhistische Monument von Borobudur bauten. Jener Zweig der Austronesier, der schließlich Polynesien besiedelte, geriet außer Reichweite der ostasiatischen Schrift und Metallverarbeitung, was zur Folge hatte, daß er metall- und schriftlos blieb. Indessen entwickelten sich die austronesischen Gesellschaften politisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich in verschiedenen Lebensräumen höchst unterschiedlich. So waren die Besiedler Ostpolynesiens binnen tausend Jahren auf den Chathaminseln wieder zur Jagd- und Sammelwirtschaft zurückgekehrt, während sie auf Hawaii ein Staatsgebilde mit intensiver Landwirtschaft errichteten.

Als schließlich die Europäer eintrafen, waren sie aufgrund ihrer Überlegenheit im Bereich der Technik und auf anderen Gebieten in der Lage, den größten Teil Südostasiens und der pazifischen Inselwelt vorübergehend unter ihre Kolonialherrschaft zu bringen. Örtliche Krankheitserreger und die bäuerlichen Bewohner der Region hinderten die Europäer jedoch an den meisten Orten daran, sich in größerem Umfang als Siedler niederzulassen. Nur auf Neuseeland, Neukaledonien und Hawaii – den größten und entlegensten Inseln, deren Klima aufgrund der äquatorfernen Lage am ehesten dem gemäßigten Klima Europas entspricht – sind heute größere europäische Populationen ansässig. Im Unterschied zu Australien, Nord- und Südamerika sind Ostasien und die meisten Pazifikinseln somit weiter in der Hand der Völker, die schon vor der Ankunft der Europäer dort lebten.