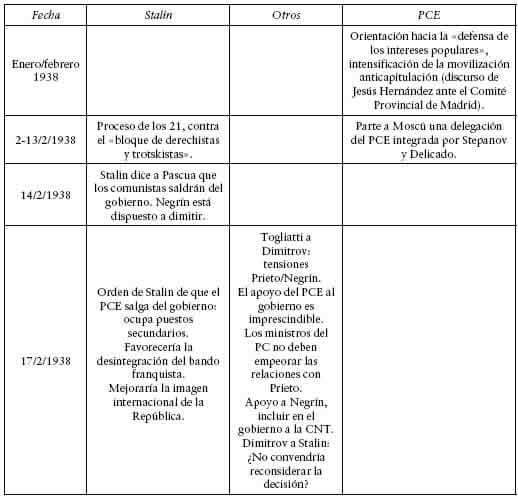

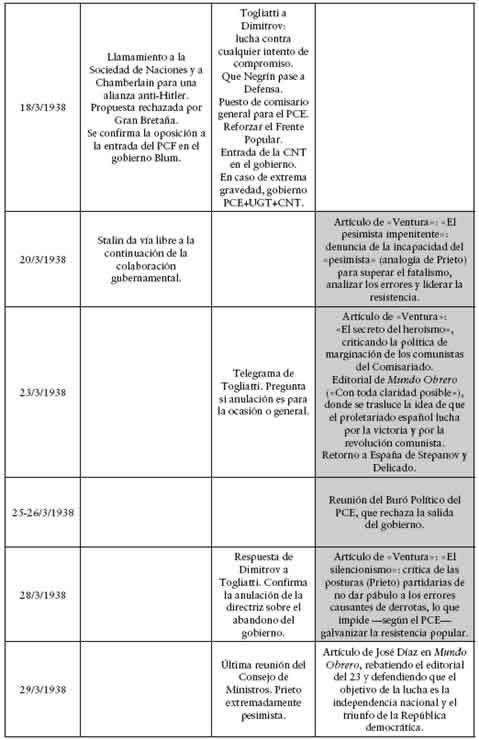

13. El descenso de la cima: las ambivalentes relaciones con el PSOE y la guerra patriótica (1938)

13

El descenso de la cima: las ambivalentes relaciones con el PSOE y la guerra patriótica (1938)

LA CAÍDA DE LARGO CABALLERO supuso un punto de inflexión en las relaciones que comunistas y socialistas habían mantenido desde la formación del Frente Popular. El PC actuó en la crisis como un factor precipitante en un proceso que estaba cruzado por tensiones de carácter estructural (la evolución de la guerra y la forma de enfrentarse a ella por el presidente del Consejo), así como inter e intrapartidarias (la competencia por el espacio político con los comunistas y por el control del partido y el sindicato con las corrientes socialistas adversas).

El desplazamiento del sector caballerista facilitó al sector nucleado en torno a las figuras de Negrín en la presidencia del gobierno, Lamoneda en el partido y González Peña en el sindicato pilotar un doble proceso: la aproximación de posturas con el PC, con el horizonte de una fusión orgánica más enunciada en la teoría que prudentemente abordada en la práctica; y, al mismo tiempo, de defensa de un espacio propio del socialismo histórico frente al sorpasso que percibían en el fulgurante desarrollo organizativo y numérico del PCE.

Por otra parte, los comunistas españoles tocaron el techo de su expansión durante los meses centrales de 1937. Alcanzaron sus máximas cotas de afiliación, presencia e influencia entre marzo y noviembre, desde el Pleno ampliado del Comité Central en Valencia hasta el rodaje del primer gobierno Negrín, pasando por los hechos de mayo, la salida de Caballero del gabinete, la campaña antitrotskista y los primeros atisbos de cansancio por la duración y destino incierto de la guerra. Fueron meses cruciales, durante los que algunos sectores del PCE creyeron llegado el momento de un salto cualitativo, refrenado y reconducido por una nueva tutela de la Internacional, perseverante en la línea de no abandonar el seguimiento gubernamental y la defensa de la República, en un contexto internacional sobre el que se abigarraban los nubarrones amenazantes alimentados por el revisionismo diplomático del Eje.

PUGILATOS DE HONOR Y HEGEMONÍA

Tras la caída de Largo Caballero, las relaciones entre el PCE y el PSOE deben analizarse dependiendo del sector del partido socialista de que se trate. En general, los contactos con el equipo de dirección, el que encabezado por Lamoneda prestó su apoyo al gabinete encabezado por Negrín, siguieron manteniendo un flujo regular, al menos hasta el primer trimestre de 1938, en pos siempre de un nunca acabado proceso de fusión orgánica a través del Comité Nacional de Enlace. Postulada retóricamente, la unidad orgánica de las fuerzas proletarias nunca superó el escollo de los debates teóricos acerca de la forma de organización y de la adscripción internacional del futuro partido unificado. Mientras los comunistas tenían muy claro que la respuesta a todas las cuestiones era la adopción del modelo organizativo leninista y la adhesión a la Comintern, los socialistas, reticentes al proceso unificador, no dejaron de plantear dudas al respecto[1].

En la prensa partidaria se sucedieron los excursos acerca de las ventajas del círculo socialista o de la célula comunista como estructura básica; del ámbito territorial o de la organización en el lugar de trabajo; de la pluralidad de corrientes o del centralismo democrático; de la vinculación a una u otra Internacional, sin que en la práctica se avanzase más allá del mantenimiento de relaciones de colaboración —a medida que avanzaba la guerra, cada vez menos franca— en los comités de enlace locales y en los distintos comités de Frente Popular.

Más crudo fue el enfrentamiento con el sector caballerista, que estalló en toda su intensidad con la crisis de gobierno de mayo y que acabó determinando las líneas de fractura que explotarían violentamente en los últimos compases de la guerra. La primera apuesta del sector de Caballero fue negar el apoyo de la UGT al nuevo gobierno liderado por Negrín. Cuando el presidente de la República procedió a abrir consultas, el PC se pronunció por un gobierno de Frente Popular «que diera satisfacción a las grandes masas del país en los problemas de la guerra, de la industria y de la limpieza de la retaguardia… Un gobierno sin exclusión de las organizaciones sindicales». Pascual Tomás, por la UGT, afirmó, por el contrario, que la UGT solo daría su apoyo a un gobierno en el que Largo Caballero ocupase la presidencia y la cartera de Guerra. Mundo Obrero le respondió que debía estar hablando «en nombre propio», porque las bases de la UGT, en opinión de los comunistas, pensaban de distinta forma[2].

El 30 de mayo se produjo un intento de dimisión de la Comisión Ejecutiva de UGT por el apoyo incondicional prestado por el sindicato al nuevo gabinete. Las críticas de los comunistas apuntaron de inmediato hacia Caballero como responsable de una posible ruptura o debilitamiento de la unidad antifascista[3]. Jesús Hernández firmó un artículo titulado «No contra un hombre, sino contra una política», que mereció duras descalificaciones de la prensa libertaria (en concreto de Castilla Libre), que condenó lo que a su juicio era el aplastamiento de una tendencia revolucionaria en el seno del Comité Nacional de la UGT. Más allá de valoraciones puntuales, la argumentación anarquista apuntaba ya a la conformación de una alianza con la izquierda socialista para oponerse al predominio del PCE, alianza que se reforzaría en los meses siguientes.

La batalla definitiva en el seno de la UGT se desencadenó entre los meses de agosto y octubre, y en su transcurso se emplearon todo tipo de argucias y filibusterismos. Ante la petición de convocatoria de un Comité Nacional para dilucidar las diferencias, en aplicación del artículo 33 de los estatutos del sindicato, los seis miembros caballeristas que controlaban la Comisión Ejecutiva llegaron a dar de baja a treinta y dos federaciones, incluidas algunas tan emblemáticas como las de Minería o Enseñanza, con la excusa de no encontrarse al corriente en el pago de cuotas. Caballero intervino con una declaración pública, la primera después de su salida del gobierno, en la que se despachó contra los comunistas, obteniendo de la prensa de estos los más duros epítetos publicados hasta entonces[4].

Bolloten calificó la operación que consumó la destitución de la Ejecutiva favorable a Caballero como «una resonante victoria para los comunistas». Se basó para ello en la asignación de supuestas simpatías comunistas encubiertas a cinco de los miembros de la nueva Ejecutiva, de los que solo realmente dos eran militantes o simpatizantes del PCE: Felipe Pretel (tesorero) y Amaro del Rosal (vicesecretario)[5]. Por cierto, y para mayor abundamiento, ambos habían sido miembros de la anterior Ejecutiva, y los dos figuraban entre aquellos cuya reincorporación exigió Caballero en noviembre para poner fin al pleito, a lo que, en principio, se negaron los comunistas del Comité Nacional[6].

Oculta deliberadamente Bolloten que la Ejecutiva se componía de 15 integrantes, y no cita que en el Comité Nacional menos de la tercera parte de sus miembros (11 sobre 38) eran comunistas. Afirma, por último, para magnificar la capacidad de maniobra del PC que, aunque es posible que Caballero contara con la mayoría en este órgano y en las bases, sus oponentes lograron de todos modos descabalgarle. Acude para demostrarlo a unas cifras que proporcionó Salas Larrazábal en su Historia sobre el Ejército Popular de la República, recogiendo datos de un pleno celebrado en mayo de 1937 en el que 14 federaciones votaron a favor de Caballero (representando a 930 000 afiliados) y 24 en contra (en nombre de 650 000). Claro que entre esta fecha y octubre las circunstancias, máxime en aquel contexto, podían cambiar aceleradamente[7].

Más allá de las fuentes memorialísticas restan pocos datos primarios para evaluar el peso de tendencias en el seno del sindicato a nivel global. Poseemos, sin embargo, cifras a nivel local en lugares tan emblemáticos como Madrid, fortaleza del caballerismo merced a la posición adoptada por la Agrupación Socialista Madrileña desde mucho antes, incluso, de la salida del gobierno de su líder. Se trata de un informe interno que el PC realizó para pasar revista a su influencia sindical en algún momento del primer semestre de 1938[8]. En él se recoge el peso relativo de los afiliados a sindicatos según sus simpatías: comunistas, partidarios de la unidad en el partido único, adversarios de esta unidad, indecisos e indefinidos (tabla 20):

Tabla 20.

La ponderación de afiliados simpatizantes del PC en Madrid debe tener en cuenta la presencia de sindicatos, como el metalúrgico El Baluarte, donde el predominio de los comunistas era manifiesto. En cualquier caso, conviene retener dos cosas. La primera, que la UGT en Madrid estaba partida en tres sectores —el comunista inequívoco (37,9 por 100), el caballerista (39 por 100), y un heterogéneo abanico que probablemente abarcaba desde centristas a indefinidos, pasando por los no comunistas proclives a la unidad y los indecisos (23,1 por 100)—. La segunda, como evidencia la lectura de estos datos, era que en el bastión caballerista los apoyos al viejo líder de la izquierda socialista, siendo importantes, no eran hegemónicos.

De la alianza coyuntural de los sectores anticaballeristas se derivó, el 12 de octubre, la destitución de la antigua Ejecutiva y la designación de una nueva. Tronó entonces la voz de Caballero, con motivo de un acto de su sindicato, la Sociedad de Albañiles. Como se desprende de la reseña que publicó Mundo Obrero, el grado de crispación había alcanzado su punto máximo:

El historiador de rencores y menudencias… tiene una preocupación harto sospechosa, harto desorbitada por hablar de un españolismo, de un nacionalismo que los trabajadores, que los revolucionarios de España llevamos en el corazón, pero que no podemos desviarlo hasta el punto de que se convierta en la negación de nuestro internacionalismo de clase… [Caballero reclama para sí y la UGT la única ayuda internacional, olvidándose de las Brigadas Internacionales] Peligroso camino. Tan peligroso que le hace decir palabras como estas. «Todo el mundo se pregunta si van a ayudar a España para que luego sean los comunistas los que rijan el destino de nuestro país». Exactamente igual dice Franco… Miedo al comunismo. Caballero lo tiene igual que toda la reacción nacional e internacional. Naturalmente, no dice que los comunistas no asaltamos nunca ninguna posición ajena. No dice que desenvolvemos nuestra actividad basada en estrictas normas democráticas que, esté seguro de ello, de haberse podido manifestar en términos generales, es decir, en todos los organismos y por todo el país, no hubieran podido él y los suyos aparentar una hegemonía mayoritaria ni podrían ponerse en duda representaciones que siempre, siempre, son inferiores al volumen y a la fuerza de nuestro partido… No secunde Caballero el pavor de los dictadores fascistas. No tenga miedo al comunismo. España, una vez ganada la guerra, tendrá el régimen que el pueblo español quiera. Nada más que ese. Pero precisamente ese[9].

Del texto se deducen dos factores que evidenciaban el estado exultante del partido comunista en aquel periodo: la presunción de hegemonía, refrenada por consideraciones de subordinación al interés superior de la guerra, y las veladas alusiones finales a la consecución de un salto cualitativo en la naturaleza del régimen tras la futura victoria.

¿UNA TERCERA REPÚBLICA?

Estas manifestaciones y otras han servido a algunos autores para confirmar su tesis acerca de la voluntad comunista de implantación de una democracia popular avant la lettre. De Bolloten a Beevor, pasando por Gorkin, Payne y Radosh, toda una corriente historiográfica especializada en leer la historia hacia delante ha concluido que durante la contienda ya no podía hablarse, en puridad, de la continuidad de la Segunda República española, sino de una fantasmal Tercera República configurada con los rasgos de los sistemas totalitarios que se extendieron por el Este de Europa tras la guerra mundial: régimen de partidos limitado y hegemonizado por el comunista[10]; libertades cercenadas; control policial y militar de la sociedad; y subordinación a los intereses de la potencia tutelar, la Unión Soviética[11].

Sobre si hubo o no una solución de continuidad entre la República del 14 de abril y la situación posterior al 18 de julio se debatió, efectivamente, en las propias filas comunistas. Es más, podemos anticipar que las dos tendencias, la del desbordamiento y la de la preservación del marco democrático, estuvieron presentes durante la mayor parte de la contienda, conviviendo y oponiéndose dialécticamente. En los momentos iniciales de la guerra, como ya se señaló anteriormente, el PCE apostó por ampliar al máximo la base gubernamental mediante la incorporación de todas las fuerzas nacionales, desde los católicos nacionalistas a la CNT. Un gobierno de salvación dentro del marco de la República Democrática, destinado a realizar las tareas de la revolución democrático-burguesa: reforma agraria, ayuda a la pequeña propiedad industrial y comercial, seguros sociales, jornada máxima, salario mínimo, seguro de paro, enfermedad y vejez, erradicación del analfabetismo, libertades políticas, libertad de culto y reconocimiento de derechos a las nacionalidades. En resumen, el gobierno que, además de la victoria, debería asegurar «el pan, el trabajo, la tierra, la libertad y una amplia democracia para todos los españoles»[12]. A todas estas características se añadió, a partir de octubre, el carácter de guerra de independencia nacional frente a la agresión nazifascista, pero en todo caso, cuando se reunieron las Cortes a comienzos de octubre, el secretario general del partido, Díaz, no dudó en establecer una línea de continuidad entre el gobierno Caballero y sus predecesores: «El gobierno actual es la continuación del anterior, es un gobierno republicano democrático»[13].

No era esta la posición, sin embargo, de algunos asesores extranjeros, como Marty, quien, en su informe del 10 de octubre, afirmó que el gobierno y el PC deberían incidir mucho más en la profundización en los aspectos sociales que en la vindicación del carácter democrático de la República. «No estamos combatiendo únicamente para destruir el fascismo, sino también por los derechos democráticos y los intereses vitales de las masas». Era necesario asumir la existencia del control obrero de las empresas y la tierra, y regularlo. Impulsar «medidas de seguridad social, protección de ancianos, por los accidentes de trabajo, ayudas a las embarazadas», que atraerían al pueblo hacia la República. No es difícil detectar en estas propuestas la urgencia de entrar a competir con los anarquistas en una situación en que estos estaban llevando la iniciativa en la dinámica de la transformación social. No era cuestión de oponerse a lo que en muchas zonas del país eran hechos consumados, sino incidir sobre el gobierno y su presidente para dar a la República un contenido social: «Debemos crear una República de trabajadores, como está escrito en la Constitución». La consecuencia de esta orientación era clara: la República del Frente Popular del 16 de febrero no era la misma que la del 14 de abril[14].

No obstante, la posición pública del PCE siguió invariablemente defendida por Díaz. El 3 de diciembre, en plena batalla de Madrid, pronunció un nuevo discurso en las Cortes en el que sostuvo que la lucha entablada en España era entre la democracia y el fascismo. En la ya entonces suscitada polémica sobre la prelación entre guerra y revolución, Díaz defendió que si no se ganaba la guerra, «todos los ensayos doctrinales caerán como un castillo de naipes». Y concluyó:

Nosotros, comunistas, sin renunciar en un ápice a nuestra ideología y a nuestro programa, decimos que hoy sólo puede haber un objetivo, un solo programa: ganar la guerra. A este objetivo estamos dispuestos a sacrificar y sacrificamos todas las otras reivindicaciones… Los intereses de los obreros, de los campesinos, de la pequeña burguesía y de los extranjeros respetuosos a la República están salvaguardados por el gobierno del FP[15].

La victoria de Madrid y el incremento de efectivos en las filas del partido parecieron estimular una ampliación de las expectativas. Un editorial de Mundo Obrero de finales de enero de 1937 afirmaba que «el final de la guerra será la confirmación de las conquistas sociales de los obreros y de los campesinos». No era casual la alusión a estas dos clases fundamentales ya que no en vano eran los pilares básicos de la «República de nuevo tipo, una auténtica República democrática y popular». ¿Cuál es el contenido de este régimen? Francisco Antón, responsable del Comité Provincial de Madrid, lo expuso ante una asamblea de activistas: una República en la que la clase obrera tenía el control sobre la producción; en la que los campesinos trabajaban la tierra para ellos mismos sin rendir tributo al cacique o al terrateniente; en la que estaban garantizados todas las libertades y los intereses de las masas populares y el gobierno era la expresión de todo el pueblo laborioso[16].

Era conveniente por tanto, señalaba Mundo Obrero,

que sobre las conciencias y los cerebros del proletariado y de los combatientes españoles no se siembren ideas confusas que den por resultado el error mayúsculo de considerar que la democracia que nosotros y que todo el pueblo español defendemos tiene nada en común con la mal llamada democracia de los países capitalistas… Es evidente que nuestra República no es igual que la República francesa. Es evidente que nuestra democracia no es como la democracia inglesa. Es más, nuestra República no es ni siquiera la República de 1931. Más decimos: no es tampoco la República inmediatamente anterior al 18 de julio de 1936… Al final de la guerra, con nuestra victoria, el pueblo —libremente— decidirá sus futuros destinos. Y nosotros, como todos los sectores del proletariado y del antifascismo, respetaremos la voluntad popular[17].

Esta aparente radicalización del discurso comunista suscitó polémicas con el órgano anarcosindicalista en Madrid, CNT, que llevó el debate guerra-revolución al punto que más podía doler a los comunistas, el de la puesta en duda de su coherencia marxista-leninista por el abandono de las posiciones de vanguardia en la revolución social en curso. El reproche llevó al diario portavoz del PCE en la zona centro a definir su postura acerca de la naturaleza de la revolución. Para el PC, no cabía duda de que lo que se estaba desarrollando en España «desde la caída de la dictadura de Primo de Rivera» era la revolución democraticoburguesa. Un proceso que aún no estaba cerrado. Para darlo por terminado hacía falta que se resolvieran todos los problemas de esta fase, lo que aún no había ocurrido. Hay que señalar que, para pretender ser una defensa del leninismo, al comentarista le salió un artículo bastante «menchevique», a fuer de gradualista.

Lo esencial venía a continuación: frente a la concepción anarquista, «la presente guerra no se trata de una lucha social o de clases», dado el amplio abanico de fuerzas antifascistas implicadas en ella, desde la CNT a los republicanos y nacionalistas vascos. Era una guerra antifascista y contra la vieja oligarquía:

Nuestra guerra no se hace… bajo la bandera de comunismo o monarquía, de revolución proletaria y dictadura del proletariado contra la dictadura de los grupos más atrasados, más reaccionarios de las clases dominantes… Se hace nuestra guerra bajo la bandera de la República democrática y parlamentaria —contra la cual se han sublevado ellos— contra el fascismo. Todavía más a nuestro favor: la guerra ha entrado en una nueva fase. Ya lucha el pueblo español, TODO EL PUEBLO ESPAÑOL, contra el fascismo extranjero que ha invadido nuestro país. Es una guerra, por tanto, nacional[18].

El discurso comenzaba a deslizarse hacia la formulación de la naturalización de la contienda como guerra patriótica, que se erigiría en el núcleo de la propaganda para la movilización desde 1938 y hasta el final. Pero en el primer semestre de 1937 aún había campo propicio para las concepciones revolucionarias. El 4 de abril Mundo Obrero enumeró ante los detractores de la línea del PCE los logros de una revolución democrática inextricablemente unida al desarrollo de la guerra: tierra en poder de los campesinos; fábricas en poder del Estado y bajo control obrero; riqueza financiera del país controlada por el Estado; armas en poder del pueblo, no del ejército de casta; eliminado el poder de la Iglesia; gobierno expresión de la voluntad popular. «Estos son los rasgos esenciales de nuestra revolución —proclamó—. De la revolución hecha e inseparable de la guerra, porque sólo ganando la guerra podemos consolidarla y desarrollarla en toda su amplitud hacia el Socialismo»[19].

De este periodo data el informe de un asesor soviético que actuó bajo el nombre en clave de «Miguel»[20]. En él abordó las relaciones dialécticas entre guerra y revolución, seguramente como material para la impartición de cursos en una de las escuelas de cuadros del partido. Según «Miguel», la revolución se estaba decidiendo en el campo de batalla y sus fuerzas impulsoras eran el proletariado, los campesinos y la pequeña burguesía urbana. No existía separación entre guerra y revolución porque la guerra era la revolución misma. La alianza interclasista estaba destinada a permanecer durante mucho tiempo, debido a la existencia de un enemigo común: «los terratenientes, los caciques, la gran burguesía y además el invasor que quiere convertir nuestro país en un país colonial».

«Miguel» creía que los reproches de los anarquistas cuando decían que

el proletariado no quiere luchar por la democracia burguesa, por aquella República Democrática que desde el año 1931 venía oprimiendo y persiguiendo a los trabajadores

eran vanos. Efectivamente —sostenía—,

la República del 14 de abril era una República Democrática y la actual también lo es. Sin embargo, la diferencia es enorme. Aquella República Democrática estaba basada sobre el poderío económico y político de la gran burguesía, de los terratenientes, de la Iglesia, de los caciques y usureros. En cambio nuestra República Democrática, la del 20 de julio, es una República basada sobre el predominio de las masas proletarias, campesinas y pequeño-burguesas dirigidas por el proletariado.

El asesor soviético llegaba a la conclusión de que

por la República del 14 de abril no vale la pena batirse, hoy en cambio por la República Democrática del 20 de julio vale la pena, es absolutamente necesario batirse si no queremos traicionar la causa del proletariado y de todo el pueblo.

La profundización y la ampliación de la revolución iban a depender del desarrollo de la guerra, que plantearía cada vez nuevos problemas por resolver. Así, por ejemplo, «la guerra exige imperiosamente la creación de una potente industria de guerra, cosa que no puede ser resuelta seria y definitivamente sin la nacionalización de las industrias básicas del país, del transporte». Si la revolución de octubre podía hacer valer su magisterio, la evolución que podía esperarse del desarrollo de la guerra marcaba una dirección bien definida:

Es sabido, por ejemplo, que la política económica que el gobierno soviético había marcado en la primavera de 1918 admitía el comercio libre, había establecido el control obrero, etc. Sin embargo, al comenzar la guerra civil en la segunda mitad de 1918 se pasó poco a poco al comunismo de guerra, a la liquidación del comercio, a la nacionalización de toda la industria, tanto la grande como la pequeña, etc. Es un hecho histórico que el comunismo de guerra ha sido establecido como resultado de la guerra civil.

Los hechos de mayo marcaron un punto de inflexión y, al mismo tiempo, de conciencia escindida. En el seno del PC convivieron durante un tiempo las tendencias pragmáticas y las maximalistas. En plena crisis, el 5 de mayo, Mundo Obrero, polemizando de nuevo con CNT acerca del partido único del proletariado y el trotskismo, orilló el sintagma «revolución democrática» para acogerse a un mayor espíritu unitario y, sobre todo, patriótico. Como apoyo argumental suscribía unas palabras de Azaña:

Sobre esta base de la unión del pueblo español en defensa de sus libertades esenciales de hombre y de las libertades e independencia de su patria es sobre la que está asentada esta enorme coalición de las fuerzas políticas y sociales y de gobierno en defensa de España. Yo estimo que esta coalición y esta unión deben continuar, por lo menos, hasta la paz: por lo menos, hasta la victoria. QUISIERA QUE DESPUÉS TAMBIÉN [las mayúsculas son de Mundo Obrero], porque cuando se acabe la guerra y ya haya forzosamente que prestar atención a una porción de problemas que ahora no están más que latentes, nos va a parecer que la guerra es cosa de juego, y que los problemas de entonces serán mucho más difíciles y graves, con ser tan terrible el problema de la guerra misma, y para entonces será necesario también la cohesión de los españoles y el espíritu de abnegación y sacrificio que hoy por hoy reina entre vosotros[21].

A últimos de mayo, sin embargo, el mismo periódico vitoreaba a la «revolución popular española» y sostenía que cuando terminara la guerra, España dispondría libremente de sus destinos porque para ello se habían abierto por primera vez las auténticas vías democráticas. Cerraba con una frase de Negrín: «Terminada la guerra, España será lo que ella quiera»[22]. La línea de desbordamiento perseveró durante los meses siguientes, y creyó acreditarse mediante la consigna de la necesidad de convocar elecciones. En un editorial firmado por su director, Navarro Ballesteros, Mundo Obrero glosó de esta forma la conveniencia de los comicios retornando al argumento de la disimilitud entre la democracia de los países capitalistas y la democracia popular republicana esmaltada con «las conquistas revolucionarias logradas por obreros y campesinos» mediante «la revolución popular que se desarrolla envuelta en una guerra por la independencia de España»[23].

Pero nadie mejor que Dolores Ibárruri para ejemplificar esa línea de progresión hacia metas ulteriores. En un mitin ante la Conferencia Provincial de Madrid, y en medio del clima de agitación subsiguiente a la batalla de Teruel, dijo:

Nosotros tenemos nuestra política independiente. Hemos dicho siempre que a pesar de ser los más ardientes defensores del FP no hemos arriado nuestras banderas revolucionarias… Nosotros defendemos ardientemente la república democrática; pero mantenemos la necesidad imprescindible de consolidar las conquistas revolucionarias del pueblo. Nosotros seremos y somos en el Gobierno —y conste que a pesar de todas las maniobras no nos echarán de él— la garantía de que la revolución no caminará hacia atrás, sino que se consolidará y marchará, en pleno desarrollo, hacia sus últimas consecuencias[24].

Cuando Teruel fue momentáneamente reconquistado para la República y los obstáculos de Prieto a la propaganda y la actuación en el seno del EPR encendieron los ánimos, algunos dirigentes piafaban de incomprensión ante el freno tascado por Moscú, ante lo que creían tener al alcance de la mano: «¿Dónde va Prieto? —se preguntaban—. Crea las condiciones de la derrota». Había que negarse a «recibir palos», cuando hasta Rojo —se llegó a creer— se había dado de alta en el partido y Camacho, jefe del Aire, debía admitir que cuando «el Partido da una orden, toda la aviación va donde el partido dice». Los apuntes de Togliatti hervían con las interrogantes de sus tutelados locales. ¿Qué se interponía entre el PCE y su objetivo máximo? ¿Qué opciones había?: «¿Levantarse? No puede ser. ¿Quitar a Prieto?… Hernández: ¡No! ¿Por qué no podemos hacernos con el poder?»[25].

No es, pues, de extrañar que en organizaciones ya de por sí radicalizadas por la experiencia de combate constante en primera línea, como Madrid, se lanzasen a contender con los órganos de expresión de republicanos y anarquistas acerca de las visiones del porvenir tras la anhelada victoria. El 23 de marzo de 1938, en el paroxismo de la movilización de la opinión republicana con motivo del avance franquista hacia el Mediterráneo, Mundo Obrero publicó un artículo que haría correr ríos de tinta. Se tituló «Con toda la claridad posible». Se trataba de una respuesta a El Sindicalista, que había sostenido que la única solución para la guerra era «que España no sea ni fascista ni comunista, porque Francia lo quiere así». Esto indignó a los responsables de Mundo Obrero, quienes corrieron a contestar que

el pueblo español no hace su revolución a gusto del capitalismo. Ni su victoria depende del compromiso previo de hacer la revolución a la medida del capitalismo extranjero. El pueblo español vencerá a pesar de todo. Vencerá con la oposición del capitalismo. Vencerá sin pactos ni mediadores. Y dará a su revolución popular el curso que su voluntad estime oportuno.

Se rechazaron de manera firme los ataques contra el partido y contra la Unión Soviética, a la que se acusaba en algunos foros de cobrar la factura por su apoyo material en forma de imposición de «consignas importadas». Atacar a la URSS y al Partido Comunista de España y «querer ligar la suerte de nuestro pueblo al criterio del capitalismo, ponerlo como condición de victoria, es levantar la bandera de Franco, Hitler y Mussolini. Es hacer el juego a los agentes del enemigo, a los derrotistas y a los amigos del compromiso», sentenció Mundo Obrero[26].

El artículo suscitó una contundente respuesta de José Díaz el día 29. Con el mismo título —«Con toda la claridad posible»— refutó las tesis contenidas en el texto madrileño:

No conozco el periódico contra el cual está dirigida vuestra polémica; es probable que… esté escrito por gentes que no quieren bien a nuestro Partido y comprenden bien los problemas de nuestra guerra. Pero la afirmación de que «la única solución para nuestra guerra es que España no sea fascista ni comunista» es plenamente correcta y corresponde exactamente a la posición de nuestro Partido. Es necesario repetirlo una vez más, para que sobre ello no quede la menor duda: el pueblo de España combate en esta guerra por su independencia nacional y por la República democrática… Nuestro Partido no ha pensado nunca que la solución de esta guerra pueda ser la instauración de un régimen comunista. Si las masas obreras y campesinas y la pequeña burguesía urbana nos siguen y nos quieren es porque saben que nosotros somos los defensores más firmes de la independencia nacional, de la libertad y de la Constitución republicana[27].

Esta apelación a la legalidad constitucional —que no podía ser otra que la de la República del 14 de abril— cerró toda incursión posterior por las deslizantes pendientes del desbordamiento revolucionario, que solo harían alguna tímida aparición, de la mano de Stepanov y Pasionaria, durante los momentos finales inmediatamente previos a la descomposición de la zona republicana.

EL GIRO PATRIÓTICO

Desde entonces, el discurso del PCE se centró en la defensa de un patriotismo sin concesiones a componentes de tipo revolucionario. La proclamación por el gobierno Negrín del programa de los Trece Puntos reafirmó esta tendencia, hasta el punto de que Pasionaria defendió en su informe al Pleno del Comité Central de mayo que la clave de la victoria era «la defensa de la libertad y la independencia de la Patria»[28]. La prensa se llenó de apelaciones a este sentimiento: en su salutación al nuevo gobierno Negrín —«Gobierno de Guerra y de Unión Nacional»— el Comité Provincial de Madrid lanzó un comunicado titulado «Fe en el triunfo», que resumía lo que sería el marco argumentativo del PC hasta el final de la guerra: esfumado el término revolución, se apostó por un discurso resistencialista («¡Una muralla de piedra y cemento!») y patriótico («¡Hoy, más que nunca, necesitamos mantener nuestra unidad firme para salvar a España!»)[29]. Su concreción gráfica fue recogida por Mundo Obrero el 28 de abril: Junto a un vehemente titular («Como el 2 de mayo de 1808 ¡Todos en pie por la independencia de la Patria!»), la primera página contenía un mapa de la invasión de 1808, para concluir: «Como a Napoleón, venceremos a Hitler y a Mussolini»[30].

El uso del vocabulario y del repertorio de mitos y referencias patrióticas no era nuevo, ni en el transcurso de la guerra ni en el caso específico del PCE. Ya en los primeros compases del conflicto, Azaña, el 23 de julio, y ABC el 25 del mismo mes aludieron a una «segunda guerra de independencia»[31]. El partido comunista contribuyó a la caracterización de la contienda en octubre de 1936 como «guerra nacional-revolucionaria» y formuló su apuesta por la regeneración de España mediante un gobierno popular. Para la movilización subsiguiente en las nuevas circunstancias marcadas por la guerra y la revolución, el arsenal marxista-leninista típico del que disponía la agitprop comunista se reveló insuficiente. Era preciso ofrecer a los distintos sectores combatientes de la España antifascista una referencia común, frente a la excesiva fragmentación de símbolos, puntos de referencia y discursos concurrentes.

El PCE gestionó entonces la elaboración de un discurso patriótico cuyas imágenes y tópicos reprodujeron los estereotipos e iconos del siglo XIX y la revolución liberal, e incluso más antiguos. Frente al monopolio del patriotismo que pretendía detentar un enemigo que, por añadidura, estaba subordinado al decisivo apoyo de potencias extranjeras, los comunistas y, por extensión, la mayoría de los republicanos, quisieron reivindicarse como los verdaderos patriotas. Para instilar a la población ese orgullo nacional renovado recurrieron a un repertorio de mitos históricos reconocibles por la población, y cuya presencia se encontraba explícita en la pedagogía republicana de preguerra. Frente a los mitos de la cristiandad medieval, la unificación territorial de los Reyes Católicos y la proyección agresiva del imperio de Carlos V y Felipe II —genealogía de la hispanidad esgrimida por la reacción—, Pasionaria, en agosto de 1937, propuso otra cronología, trufada de personajes caracterizados por una enérgica rectitud frente al abuso de los poderosos o poseídos del espíritu de resistencia (El Cid, Agustina de Aragón, la Madre España —fusión del pueblo y la nación— Goya…); y de hitos resistencialistas: Sagunto, Numancia, los vascones frente a Roma, los comuneros, las germanías y los rabassaires; la guerra de Independencia, cuyo 2 de mayo prefiguraba la resistencia de Madrid; hasta llegar al octubre asturiano de 1934 y el levantamiento popular contra el golpe del 18 de julio. En este contexto, obras como los Episodios Nacionales de Galdós devinieron un importante recurso de rememoración histórica, el modelo a seguir por una nueva literatura nacional-comunista[32].

Quizás el texto doctrinal más completo acerca del giro patriótico del discurso comunista español sea el debido a Jesús Hernández. El orgullo de sentirnos españoles apareció en la prensa comunista el 4 de abril, y se publicó posteriormente como separata. Su contexto es el del final de las discusiones internas sobre el abandono comunista del gobierno, la formulación del programa de Unión Nacional en torno a los Trece Puntos del nuevo gabinete Negrín y el clima internacional previo a los acuerdos de Munich.

Comenzaba Hernández rememorando el origen de la guerra y recordando que habían sido los sectores más reaccionarios de la vieja sociedad española —«los grupos semifeudales, el círculo reducido de privilegiados, los magnates reaccionarios de la banca y de la industria, las camarillas monárquicas y fascistas del ejército y gran parte del alto clero»— los que se habían sublevado no ya «contra el Gobierno legítimo y constitucional de España», el del Frente Popular, triunfante en las urnas el 16 de febrero de 1936, sino «contra la legalidad republicana, contra un régimen pacíficamente instaurado por la voluntad mayoritaria del pueblo español». Es decir, contra la República del 14 de abril. Fueron estas «fuerzas tenebrosas» las que entregaron el país a la colonización de las potencias extranjeras. Se produjo la agresión italo-alemana y entonces la guerra adquirió su verdadera fisonomía: ya no era «la guerra del pueblo español contra sus esclavizadores indígenas, contra las cuadrillas más negras de la reacción» sino «la guerra de todo un país, la guerra de autodefensa de todo un pueblo por la independencia nacional, por la integridad y soberanía de su territorio, por los sentimientos cardinales de la dignidad humana, por la democracia y por la libertad».

La médula de la lucha del pueblo español era, por tanto, la voluntad de no convertirse en una colonia fascista. Y en esa lucha cabían todos:

Nuestra lucha nacional no es exclusiva de comunistas, de anarquistas o de socialistas, sino la lucha de todo el pueblo español por un régimen de libertad democrática y parlamentario. Régimen dentro del cual están garantizadas todas las posibilidades para el desarrollo político, económico y cultural de nuestro pueblo.

El dilema no era fascismo o comunismo, sino «o la supervivencia de un país democrático y civilizado como tal o su degeneración en tierra colonizada». No había nada más revolucionario que defender «ligados a todos los patriotas españoles, la independencia de nuestro territorio y la libertad de sus ciudadanos», principio sin el cual no podía desarrollarse ni la libertad colectiva ni la libertad individual. Dejarse arrastrar por la fraseología pseudorrevolucionaria solo contribuía a dividir y debilitar la unidad popular. En las circunstancias del momento, era inútil «atormentarse el cerebro con profecías de regímenes futuros ni conjeturas sobre la correlación de fuerzas al día siguiente de la victoria». Lo único importante era asegurar que España saldría incólume de la agresión extranjera, «para asegurar la democracia, para afirmar su libertad, para ensanchar su cultura, para ofrecer a todos sus hijos un clima de bienestar y de democracia, para contribuir a la paz del mundo». La consumación, en definitiva, del patriotismo y el programa regenerador del ideario popular de izquierdas.

La defensa de la patria debía ser el objetivo esencial de cada sector antifascista. «Y la patria somos todos nosotros. Es el pueblo. Es la España físicamente aferrada a su suelo para no dejarse arrasar y someter». «Somos nosotros los patriotas», proseguía Hernández. Consciente de lo chocante que podía parecer esta afirmación en boca de una fuerza que se había definido siempre por su internacionalismo, el dirigente comunista justificó sus palabras:

A nadie le suene a extraña esta afirmación. Contra una turba de generales traidores y de verdugos traficantes de su país, asumimos la responsabilidad ante el mundo y la Historia de salvar la independencia de España y sentimos nuestras venas inflamadas de entusiasmo por el orgullo de ser españoles. Por eso en esta hora suprema de impedir que España perezca con todo lo que representa en la historia de la civilización, con todo lo que tiene derecho a ser, hay que esclarecer constantemente ante todos los españoles este carácter básico de la lucha.

Para ello no sobraba nadie. Miles de compatriotas que no estaban adscritos a ninguna ideología revolucionaria se sentían igualmente impelidos a la lucha ante el peligro de que España cayera bajo dominio extranjero. Estos hombres eran útiles, necesarios, e indispensables:

En el derecho a defender la independencia y la libertad españolas ningún español nos es ajeno. Debemos, con todo cuidado, no hacernos extraños a estos patriotas, forzándoles a defender concepciones políticas que no se han acomodado aún a sus convicciones… He aquí la única cualidad que nos es obligada a todos los españoles, sea cual fuera nuestra bandería política. Quien, llámese como se llame, luche por impedir el regreso a ese pretérito de ignorancia y miseria, a esa amenaza de ignominia y de muerte, es nuestro aliado, nuestro amigo y camarada, aunque no se cubra con el pabellón político de nuestras respectivas ideologías proletarias. No es imprescindible. Basta con que sea honradamente un español, un patriota que ama a su país[33].

El giro patriótico supuso, pues, la subordinación de los objetivos de transformación a los de defensa nacional dentro del paradigma nacional-revolucionario que hasta 1937 había defendido el Partido Comunista. Se pusieron en valor, en definitiva, los valores fundacionales de la República del 14 de abril como denominador común a todos los verdaderos españoles que luchaban por la independencia de España —incluidos los de la zona franquista— en el marco de un regeneracionismo inserto en el difuso pero reconocible ideario popular de izquierdas que había fraguado durante el último tercio del siglo XIX y el primero del XX. Los contenidos de un marxismo-leninismo enunciado poco menos que en términos rituales quedaron relegados definitivamente al papel de referentes propios de autoidentificación dentro del magma de una «unión nacional» que perviviría a la guerra y a la derrota[34]. Una unión nacional que, erigida en formulación estratégica del PCE, cuyas sucesivas coberturas desde los tiempos de la guerrilla hasta los de la Junta Democrática, pasando por la Unión Democrática Española y el Pacto para la Libertad, consolidaría la concepción del partido como el principal albacea del legado republicano y, por tanto, la fuerza con la que necesariamente había que contar en el futuro para la recuperación de la democracia y las libertades abrogadas por la dictadura franquista[35].

DE CRISIS A CRISIS: LOS COMUNISTAS Y EL ENFRENTAMIENTO CON PRIETO

Mientras los comunistas pulsaban la vena patriótica de la resistencia, estaba a punto de sonar el canto del cisne de los intentos de unidad orgánica del proletariado. A mediados de octubre de 1938, la prensa comunista publicó las primeras disensiones públicas con Prieto a cuenta del papel del comisariado[36]. El episodio de la reconquista y pérdida de Teruel ahondaría la polémica con el ministro de Defensa Nacional, y con ella se iría al garete de forma definitiva, debido al reagrupamiento de sectores socialistas antes rivales, la línea de aproximación entre estos y los comunistas.

Ni que decir tiene que la salida de Caballero del gobierno, a pesar de que las intenciones de Stalin y la Comintern fueran las de que hubiera conservado la presidencia, fueron capitalizadas por los dirigentes comunistas locales como un triunfo personal. En el pecado de la desaforada propaganda llevaron, posteriormente, la penitencia de cargar con el sambenito del maquiavelismo, pues fueron legión, desde Azaña hasta los centristas de su partido —excepción hecha, lógicamente, de sus propios seguidores y de los anarquistas—, los que respiraron aliviados por la salida de Caballero del gobierno. En cualquier caso, el paso dado debía ser considerado tan grande por los comunistas que no temieron fanfarronear sobre su poder de influencia incluso ante sus colegas del gabinete. Con motivo de una de las reuniones en las que se trató acerca del espinoso asunto de la desaparición de Andrés Nin y de las responsabilidades que cupieran a quien entonces era director general de seguridad, el comunista Ortega, como quiera que se plantease su destitución con desdoro, el ministro Jesús Hernández expuso con cierta altanería la posición de su partido al respecto:

Ya sabéis cómo trabajamos nosotros —declaró Hernández—; siempre planteamos las cuestiones abiertamente, y si no nos escucháis, recurrimos a las masas. Ahora bien, no queremos causar una crisis gubernamental, pero si la política del gobierno no cambia, nos veremos obligados a forzar una crisis, y ya habréis comprobado a raíz de la crisis del gobierno Caballero que poseemos la fuerza suficiente para ello[37].

Si estas manifestaciones de fuerza se hacían ante los demás, en petit comité algunos se mostraban exultantes. A Codovilla, el viejo tutor de la Comintern, se le calentó la boca en una reunión con carácter ampliado del máximo órgano de dirección, el Buró Político, a la que asistieron Giorla, Hernández, Uribe, Checa, Delicado, Martínez Cartón, Etelvino Vega y José Antonio Uribes[38]. Para el argentino, se estaba entrando en una nueva y decisiva fase. «Hemos llegado a una tal situación que solamente el Partido del proletariado puede salir airoso de ella», dijo, para soltar a continuación:

Estamos en una encrucijada que es preciso romper para poder triunfar… Es necesario partir del punto de vista de que el proletariado ha de tener la hegemonía en la dirección del país. Los obreros, los que trabajan con entusiasmo, están cansados de esta retaguardia en la que abundan las clases parasitarias y los despreocupados por los problemas de la guerra. Solamente el PC es el que puede organizar todas las energías del pueblo.

Lógicamente, tal desarrollo del partido no podía ser visto sino con reticencia por todos aquellos que no formaban parte «de todas las fuerzas sanas y honradas de España» que habían encontrado su eje fundamental en el PC, y por lo tanto se aprestaban a lanzar contra él «todo lo más podrido que tiene nuestra retaguardia». Codovilla elevó el tono. Se acercaban momentos decisivos: la lucha contra el partido «se hará cada vez más aguda, sobre todo entre los alegres que creían que nuestra lucha era una algarada que iba a durar unos meses, que todo iba a ser requisar pollos y jamones». La situación no podía continuar así mucho tiempo:

Cada día el gobierno va consumiéndose; las masas se plantean por qué el partido no tiene una mayor participación en el gobierno porque ven en él el único que puede organizar todas las energías que existen en nuestro pueblo. El gobierno actual no representa ni refleja la combatividad de los frentes; en el carácter social tampoco representa al pueblo… Creo que es necesario, primero, que el gobierno arroje el lastre burgués[39]. Segundo, que el partido tenga mayor fuerza en el gobierno ocupando carteras decisivas. Está comprobado que solamente él puede limpiar de enemigos la retaguardia y además intensificar el trabajo en las industrias. Debemos tener una participación más directa en la dirección de la guerra; debemos trabajar con esa perspectiva. Debemos valorizar nuestro partido y cuando pidamos algún sitio de dirección debe ser completo, para evitar con la coparticipación que nuestros esfuerzos sean baldíos. Cuanta más energía mostremos, más nos haremos respetar.

Las implicaciones eran evidentes: dejarse de tácticas unitarias con la burguesía, acción decidida, reclamar más poder para el partido. El retroceso al lenguaje del tercer periodo se consumaba en el cierre de su intervención: «En el Comité de Enlace hay que decirles [a los socialistas]: si vosotros no realizáis la unidad lo hará la base sin vosotros». Para Codovilla, los tiempos de frente único por la base habían vuelto.

A alguno, en Moscú, debieron endurecérsele las arterias leyendo las conclusiones del tutor de la IC. Llovía sobre mojado. Alguien tan poco mesurado como André Marty había calificado sus métodos de dirección en octubre de 1936 como los propios de un «cacique»[40]. Fue entonces cuando la Comintern, que había mandado a España a Stepanov en enero —otro destacado representante del ala más dogmática (si no fuera incurrir en el pleonasmo) del estalinismo—, decidió enviar en misión a Palmiro Togliatti («Alfredo», como sería conocido entre los españoles). La intención parecía clara: había que consignar a un tutor que tutelase a los tutores. En el marco de esa redundancia, Codovilla era quien más chirriaba y quien fue, por lo tanto, sacrificado.

Sobre si Togliatti había estado o no antes en España se ha vertido una larga polémica, aguzada con el testimonio de Jesús Hernández que, por su enemistad con el personaje, lo convirtió en el deus ex machina de todas las decisiones adoptadas por el PCE desde entonces, en particular las que tuvieron que ver, a su juicio, con las eliminaciones políticas de Caballero y Prieto y la supuesta instrumentalización de Negrín. Ricardo Miralles, en su biografía de Negrín, cuestiona la veracidad del testimonio de Hernández sobre la presencia de Alfredo en una reunión del Buró Político preparatoria de la caída del gobierno de Largo Caballero, cuando aún no había llegado por esas fechas[41]. Marcela y Mauricio Ferrara también lo negaron[42], pero otro biógrafo de Togliatti, Giorgio Bocca, recurrió a G. R. Colodny —antiguo combatiente de las Brigadas Internacionales que resultó herido en Brunete— para sostener su apuesta por la veracidad del testimonio del ministro comunista.

Colodny cita un párrafo del diario de Koltsov, corresponsal de Pravda: «Al mismo tiempo que llegaba la plana mayor del general Goriev a Madrid, llega a la capital española una delegación de la Comintern, encabezada por Palmiro Togliatti y por André Marty, que pone manos a la obra la transformación de la colección políglota de voluntarios en una unidad de ataque». Eusebio Cimorra, antiguo secretario de Hernández y editorialista de Mundo Obrero y Frente Rojo, al narrar muchos años después los prolegómenos de la caída de Largo Caballero, recuerda: «Durante esos días de la crisis alguna noche no se apagaron las luces en el despacho del ministro de Instrucción Pública; Jesús Hernández y Palmiro Togliatti estaban preparando la soflama del primero, que había de ser el discurso principal en el acto público contra Largo Caballero, en Valencia, el acto que presidió Pasionaria»[43]. Por último, otro dirigente del PCI, Mauro Scoccimarro, afirma rotundamente: «[Togliatti] estuvo ya en 1936; estoy segurísimo». Para Bocca, la respuesta al porqué de la insistencia de Togliatti en negarlo, incluso tras la muerte de Stalin, radica en que «la regla de la Comintern es que el silencio, una vez decidido, se mantiene para siempre, con el fin de no desmentir a los que hacen de cobertura»[44].

Sin embargo, otro eminente historiador del PCI, Paolo Spriano, desautoriza los asertos de Bocca: niega que Scoccimarro pudiera ser una fuente directa, pues se encontraba preso en una cárcel italiana durante el periodo 1936-1939, y cuestiona la validez de la cita que Colodny atribuye a Koltsov y que trata sobre la presencia de Togliatti en España en octubre de 1936, junto a mandos de las Brigadas Internacionales, dado que nunca fue expresada por el periodista soviético, sino que está extraída de un libelo norteamericano de comienzos de la Guerra Fría. Según Spriano, los archivos del PCI documentan la estancia de Togliatti en Moscú mes a mes y semana a semana durante el primer año completo de la guerra civil. Togliatti, según el testimonio de Humbert-Droz, habría asistido entre el público a los dos grandes procesos de enero, contra Zinoiev y Kamenev, y de febrero de 1937, contra Piatakov y Radek, y se encontraría en Moscú cuando murió Gramsci (el 27 de abril de 1937), remitiendo desde allí una carta a Piero Sraffa fechada el 20 de mayo. Spriano excluye, casi con total seguridad, que «Ercoli» hubiera estado en España antes del verano de 1937, aunque tampoco puede descartar que pudiera haber efectuado alguna visita anterior[45]. Pese a todo, queda sin llenar un hueco cronológico entre el mes de febrero y el 12 de marzo de 1937, que bien pudiera haberse colmado con la visita de Togliatti a España entre el 20-21 de febrero (fecha de la llegada a la Península del nuevo embajador designado por Stalin para sustituir a Rosenberg, Lev Gaiskis) y los días 25-26 del mismo mes (días en los que André Marty retorna a Moscú desde España para informar a la Comintern, a la reunión de cuyo secretariado asisten él y «Ercoli» el 12 de marzo). A la eventualidad de una estancia previa apuntan las palabras del futuro senador vitalicio triestino y figura controvertida de la presencia internacionalista en España, Vittorio Vidali, «comandante Carlos», que al narrar a Bocca la reacción que en la Comintern y Stalin provocó la no deseada caída de Largo Caballero recordaba que «se decidió enviar a España a Togliatti de forma estable»[46].

En cualquier caso, mientras no sea franco el acceso a los archivos exteriores soviéticos, hay que moverse en el terreno de las conjeturas. A la luz de lo que conocemos por los diarios de Dimitrov, es casi seguro que la imputación de Hernández, realizada en 1953, acerca de la responsabilidad de Togliatti en la caída de Caballero y el ascenso de Negrín sea malintencionada, y obedezca a un ajuste de cuentas entre dos personajes cuya enemistad era patente ya desde los tiempos de la guerra. Ahora bien, eso no descarta la presencia de «Ercoli» en España antes de su toma de posesión como delegado de la Comintern. De hecho, hay tres mensajes descifrados por los servicios británicos que hacían referencia o iban firmados por «Alfredo» entre el 13 de enero y el 3 de febrero de 1935[47].

Lo primero que hizo Togliatti, tras recomendar encarecidamente a Moscú que Codovilla, que había partido allí para informar a «la Casa», no regresara[48], fue pulsar la realidad del país, girando visitas a los frentes y recibiendo informes de los comités provinciales. En las primeras reuniones con el Buró Político ya pudo percatarse de que se estaban abriendo grietas con Prieto, quien mientras duró la confrontación con Caballero no había dudado en apoyar el proceso de aproximación unitaria entre socialistas y comunistas. En una reunión del 17 de agosto varios miembros del Buró Político plantearon los problemas existentes en las relaciones con el PS. Giorla aseguró que, aunque el programa común era aceptado por los socialistas, salvo en lo referente a la cuestión nacional de Cataluña, Euskadi y Galicia, el proceso orgánico de fusión no avanzaba con ritmo suficiente. Incluso más, desde la ruptura con los caballeristas, en algunos lugares (Madrid y Alicante) habían dejado de funcionar los comités de enlace. Pasionaria abundó en las tesis de la unidad por la base de su amigo Codovilla: si las cosas no funcionaban, había que trabajar con los obreros socialistas incluso allí donde no se hayan podido constituir comités de enlace. Stepanov cerró el turno haciendo hincapié en la necesidad de fortalecer el Frente Popular y de reconstituir las relaciones con la CNT para restar plataformas de apoyo a Caballero en su lucha antiunitaria[49].

No era tarea fácil la de recomponer puentes con los confederales cuando, al mismo tiempo, la 11.ª División, al mando de Enrique Líster, estaba aplicando el decreto de disolución del Consejo de Aragón, promulgado por el gobierno el 11 de agosto[50]. El ente administrativo aragonés se había erigido en un contrapoder autónomo que, desde su creación en octubre de 1936 había procedido a controlar la producción y el consumo en la parte de la región que permaneció leal, a asegurar el orden revolucionario y la consolidación de las colectividades, regular los salarios, y canalizar la exportación de aceite, almendra y azafrán a través del puerto de Tarragona. Sus adversarios, el resto de las fuerzas republicanas —republicanos, socialistas y comunistas—, acusaron a sus dirigentes de imponer el colectivismo «a pistoletazo limpio»[51], y en cualquier caso, de gestionar una burbuja autosuficiente, que en nada contribuía al esfuerzo de guerra general, en el marco de aquel «frente tranquilo» como era el de Aragón.

Pero si conocidos son los argumentos de los opuestos al Consejo, menos lo son los de la propia organización confederal, que también hizo su lectura de lo ocurrido. Y no fue precisamente autoindulgente. De hecho, Francisco Ascaso, desplazado a Valencia poco antes de la disolución del Consejo, fue excluido de las filas confederales[52]. En el Pleno de Regionales de octubre de 1938, el Comité Nacional de la CNT consideró que aunque en Aragón se dieron las bases para realizar un gran ensayo, «el proyecto se frustró y no por culpa de los militantes aragoneses, sino [por] aquellos que por apetencias personales, deshicieron y deshonraron aquella rica región con una política de grupo». Además, la dirección había incurrido en un prurito purista, en el que no habían caído otras organizaciones regionales menos publicitadas, pero cuyos resultados fueron más efectivos y duraderos:

En la mayoría de los casos en Aragón no estaban legalizadas las Colectividades. En cambio en Centro, reconociendo los defectos de la Ley de Reforma Agraria, supieron nuestros compañeros manejarla de tal forma que los funcionarios comunistas se ven imposibilitados de realizar su labor de obstrucción a las realizaciones conseguidas[53].

Si, a pesar de todo, el caso aragonés había sido elegido como el paradigma del «sueño igualitario» anarcosindicalista, era previsible que cuando se aplacaran los ecos de la revuelta barcelonesa, los días del Consejo de Aragón estuvieran contados.

El día 5 de agosto, Enrique Líster recibió directrices para llevar a cabo la operación, por boca del ministro de Defensa, Prieto. Se eligió a la 11.ª División, que acababa de participar en la batalla de Brunete, porque se temía la posible reacción de otras tres divisiones (la 25, 26 y 28) bajo influencia anarquista desplegadas en el frente aragonés, y se precisaba de una unidad fogueada y disciplinada[54]. Líster partió inmediatamente para Caspe. Durante los días que transcurrieron hasta la promulgación oficial del decreto, las fuerzas a su mando se prodigaron en ejercicios demostrativos de fuerza —maniobras de infantería en los alrededores de la ciudad, desfiles de tanques, moviendo ostensiblemente los cañones de sus torretas, despliegue de fuerzas motorizadas— con el objetivo de ejercer una presión psicológica sobre los posibles defensores del Consejo. Cuando llegó la hora H, se comprobó la eficacia de sus resultados: el Consejo de Aragón se desmoronó sin un tiro. Apenas hubo resistencia, dado que, pese a las propuestas en este sentido de la FAI, el Comité Nacional de la CNT logró sacar adelante una resolución en el Pleno de Regionales celebrado en Valencia pocos días antes de la publicación del decreto de disolución (el 7 de agosto), en el sentido de «que la Regional de Aragón opte por el camino de la habilidad para sostener el Consejo, y si se disuelve, que procure situarse lo mejor posible, interviniendo en el organismo que se forme, neutralizando así la ofensiva del adversario»[55].

En los primeros momentos se temió que hubiera fusilamientos, pero lo cierto es que no se desbordó la represión sangrienta que muchos temían y de la que, a pesar de todo, se ha seguido hablando en las memorias y la historiografía posterior. Según el testimonio de Antonio Gambau, hubo tres muertos al intentar fugarse del Palacio de Chacón, sede del Estado Mayor de la 11.ª División, adonde se condujo a los cerca de 150 detenidos en las primeras operaciones[56]. Sobre el destino de los presos existen discrepancias: Líster habla de que todos los consejeros, menos el presidente Ascaso, fueron detenidos cuando intentaban huir. Otros «ciento veintitantos», entre los que según él se encontraban cuatro miembros del Comité Nacional de la CNT, fueron todos puestos en libertad el día 13, y los medios —edificios, imprenta, etc.— que estaban en poder del Consejo de Aragón entregados a disposición del Comité del Frente Popular. Por el contrario, el acta de traspaso de poderes entre el disuelto Consejo y el nuevo gobernador general, José Ignacio Mantecón, recoge la firma de los consejeros salientes, lo que indica que no huyeron, sino que fueron detenidos después del acto protocolario y de forma arbitraria por las fuerzas de Líster. Por otra parte, el Comité Regional de la CNT presentó ante el Pleno Regional de sindicatos celebrado en Caspe los días 11 y 12 de septiembre la cifra de 475 presos en las cárceles de Caspe, Barbastro y Alcañiz; en diciembre seguían siendo 89, acusados en su mayoría de robos, violencias diversas y tenencia ilícita de armas. Serían puestos en libertad por orden de los gobernadores civiles, sin haberse celebrado juicio y por efecto de la presión popular ejercida durante los días de la batalla de Teruel[57].

EL DETERIORO DE LAS RELACIONES CON LOS SOCIALISTAS

El 18 de agosto el Comité Provincial de Madrid informó a Togliatti de la situación de ruptura de los comités de enlace y de los pleitos sindicales. La ASM dejaba sentir todo su poder a favor de Caballero. Pero afloraban también los problemas con Prieto. Francisco Antón, secretario del Comité Provincial de Madrid y comisario de Brigada, se estaba colocando en rumbo de colisión con el ministro de Defensa Nacional. Quizás por ello no dudó en verter acres comentarios sobre Prieto, del que dijo que estaba «en la cima de su grandeza» al tiempo que infundía las primeras sospechas sobre sus simpatías por el apaciguamiento. Volveremos más adelante sobre este punto porque sería el punto de arranque de la siguiente campaña.

Togliatti tuvo que modular también las reacciones de los comunistas españoles ante la iniciativa de Stalin de promover la convocatoria de unas elecciones en territorio republicano para fortalecer la imagen democrática de la República en guerra. Las lecturas de raíz bolloteniana situaron en este punto el origen de la añagaza soviética para constituir una «república democrática» avant la lettre al estilo de las que proliferarían tras el Telón de Acero en los años cincuenta. Lo cierto es que, en el caso español, el asunto suscitó enormes resistencias por parte de la dirección local, mucho menos matizadas de las que, a priori, se pulsaron entre otras personalidades ajenas al partido. Cuando el 30 de septiembre Hernández se encargó de soltar la sonda en el Consejo de Ministros —«¿Qué piensa el pueblo?, etc.»—, Prieto concordó en que «este parlamento es una comedia» pero consideró que la celebración de unas elecciones, a pesar de ser una cosa justa, era un proyecto irrealizable en aquellas circunstancias. Azaña, según consignó Togliatti, no era contrario a ello siempre que se limitasen al ámbito catalán.

El episodio de la discusión sobre la oportunidad de celebrar elecciones se tradujo en una manifestación disciplinada hacia fuera del partido que escondió una tenaz oposición en el interior, al estilo de lo que en teología se denominaría reserva mental. El debate más enconado se produjo en una reunión del Buró Político del 4 de octubre. Abrió el turno de intervenciones Hernández, quien alertó de que «nadie va a aceptar nuestra solución, por miedo de nuestra fuerza». En buena lógica, si el partido obtenía el 50 por 100 o más de los escaños debería «tener puesto de mando en el país». A continuación, con habilidad de esgrimista, esquivó cualquier posible acusación de oponerse a la directriz superior escudándose en lo que en teoría leninista se llamaría el análisis de la realidad concreta: «La justeza de la línea tropieza con obstáculos formidables». Las Cortes no representarían a toda España, sino solo al 45 por 100 del país; los partidos republicanos burgueses resultarían probablemente laminados; se corría el riesgo de que los socialistas se aglutinaran en torno a los caballeristas. Había una salida parcial: celebrar elecciones en Cataluña, como había aceptado Azaña. Como alternativa global, Hernández propuso aprovechar la reforzada presencia en la dirección de la UGT para cerrar acuerdos de enlace con la CNT.

Pasionaria dijo que las críticas de su compañero de Buró eran justas. Existía el peligro de que los socialistas se acercaran a los anarquistas contra el PC. Delicado, por su parte, hizo equilibrios sobre el filo de la navaja: lo propuesto era un «50 por 100 difícil». También puso como excusa una posible escisión socialista. Antón avisó del riesgo de la formación de un bloque contra el partido. Mije apostó por las elecciones solo en Cataluña.

Uribe fue, curiosamente, el más crítico con la propuesta. La «idea de elecciones entra en conflicto con el Frente Popular», afirmó, y por tanto carecían de valor analogismos como los de «la comparación con Rusia 1917-1919». En el colmo del arrebato para un disciplinado dirigente comunista, dijo que la cuestión «se nos plantea mal», porque así no se fortalecería el Frente Popular. Dado el carácter de la guerra que estaba en curso, la única opción pasaba por no apartarse de la línea del Frente Popular y de la defensa de la República democrática.

El único asistente a la reunión del Buró Político que se pronunció incondicionalmente a favor de las elecciones fue el joven Santiago Carrillo, que creyó confiadamente en que había posibilidades para ello porque las «masas populares [eran] favorables» y, por lo tanto, había que «plantear públicamente» la consigna.

Pues bien, a pesar de todo lo anterior, el PCE dio un supremo ejemplo de disciplina (o de bipolaridad, según se mire) lanzando una campaña pública durante dos meses, en la que, con la contumacia de la propaganda masiva, se exigió la convocatoria de las elecciones. Valga como ejemplo el editorial que Mundo Obrero insertó en su primera página el 13 de noviembre:

Vivimos en régimen democrático… No es una democracia al uso en los países capitalistas. Las conquistas revolucionarias logradas por obreros y campesinos dan a nuestra democracia un contenido especial, nuevo. Es el signo peculiar de nuestra revolución popular, que se desarrolla envuelta en una guerra por la independencia de España… El secretario de nuestro partido ha planteado la necesidad de acondicionar los órganos de dirección de nuestro país a esta realidad. Los órganos actuales —Parlamento, Consejos Provinciales y Ayuntamientos— ¿reflejan ni exacta ni aproximadamente los cambios que se han producido en la correlación de clases de nuestro país? La respuesta es negativa. Sobre todo el Parlamento no refleja ni poco ni mucho los cambios que se han producido en la situación… El PC va a plantear en el FP, a todos los partidos y organizaciones y en primer lugar al PS, la necesidad de una consulta electoral. Esperemos la respuesta. Las razones son tan sólidas que nos autorizan a suponer que todos estarán de acuerdo[58].

Pronto los avatares de la guerra, con la reconquista y pérdida de Teruel, y los conflictos exacerbados en torno a la procedencia de llevar a cabo campañas de agitación para galvanizar una resistencia que algunos —el ministro de Defensa Nacional y el propio presidente de la República— consideraban prácticamente inútil, llevarían a los comunistas a abandonar la reivindicación electoral para concentrarse en un nuevo polo de interés: el mantenimiento de la resistencia y la lucha por cortar las tentaciones de capitulación. Y Prieto se situaría en la intersección de ambos factores.

Los choques con Prieto se habían venido dando en varios campos y al mismo tiempo desde la creación del primer gobierno Negrín. En una tormentosa reunión del gabinete el 14 de julio, había dejado claro que no iba a dejar de seleccionar a sus subordinados y que, para trabajar con ellos, prefería no contar con los comunistas, al tiempo que tomó medidas en un sentido muy similar al de su predecesor en el ministerio y antiguo rival, consistentes en la limitación de la propaganda y del reclutamiento político en el seno del EPR. La prensa del PCE encontró pronto la línea de continuidad entre ambas situaciones y la puso de relieve públicamente, aunque con la cautela, todavía, de achacar la tentación del «ejército apolítico» a los tiempos de Caballero-Asensio[59]. Bien visto, a tenor de lo que pasó luego con ambos, no dejaba de ser una advertencia.

CUESTIÓN DE CIFRAS: LA PRESENCIA COMUNISTA EN EL EPR

Como ya se ha dicho, los comunistas fueron desde muy pronto impulsores decididos de la formación del Ejército Popular. El programa en el que se expusieron las propuestas del PCE para el fortalecimiento de la capacidad combativa de la República vio la luz el 18 de diciembre de 1936 y fue conocido como el de «las ocho condiciones de la victoria». En él se exigía la creación «del gran ejército popular», la «disciplina férrea y obediencia a los mandos, un plan general de operaciones y mando único, la implantación del servicio militar obligatorio y asegurar una dirección político-militar a la guerra»[60].

El peso específico de los comunistas en el seno del nuevo ejército ha sido, tradicionalmente, objeto de polémica, casi siempre en el sentido de valorarlo como determinante y arrollador. Por ejemplo, en su monografía sobre la URSS y el PCE, Payne no deja de recopilar citas favorables a su desarrollo del genial artefacto bolloteniano que alude a la existencia de una «Tercera República» o «República revolucionaria» durante la guerra civil, y entre ellas, como no, concita la de una «gran mayoría de historiadores profesionales» que tienden a estar de acuerdo «acerca de la posición predominante, prácticamente hegemónica, adquirida por los comunistas en el ejército» y en ciertas instituciones del Estado. Destaca entre esta pléyade la sentencia de David T. Cattell, quien en plena Guerra Fría concluyó que «a partir de las evidencias parece claro que el partido [comunista] se hallaba en posición de tomar el poder absoluto en el gobierno leal si quería y cuando quisiera»[61]. Lástima que ni él, ni Bolloten, ni el profesor Payne hayan tenido a bien explicar por qué entonces no lo hicieron, en lugar de recurrir a las complejas teorías del «camuflaje». Ni por qué tanto poder militar se deshizo como un azucarillo impidiendo al PCE sofocar el golpe de Casado o tomar posiciones decisivas ni siquiera en los momentos finales de desintegración del Estado republicano.

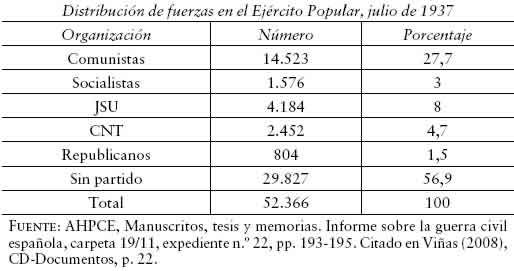

Los autores que apostaron por la hegemonía del PC en el ejército fueron las primeras víctimas de la propaganda comunista al respecto. Ciertamente, las cifras arrojadas por los documentos elaborados por el propio partido y algunos de los asesores rusos así permitirían pensarlo (tabla 21). Al cabo de un año de guerra, en julio de 1937, un informe interno reflejaba la siguiente correlación de fuerzas en el EPR:

Tabla 21.

El aluvión de combatientes que habían acudido a las filas del Ejército Popular se nutría, consecuentemente con el origen del impulso, de una mayoría significativa de adherentes y simpatizantes comunistas. Se ha dicho que ello fue el resultado de la oleada de movilización de milicias políticamente conscientes, entre las que el PCE, por sus dotes organizativas y de trabajo político, logró gran número de adherentes. Es cierto que la mitad de los nuevos soldados con afiliación política procedía del PCE, que hizo un enorme esfuerzo de incorporación de sus militantes a filas: en el Pleno de marzo se evaluaron en 131 600 (el 52,8 por 100) los afiliados que estaban combatiendo en el EPR, sobre un total de 249 140[62]. En el caso de Madrid, de los 63 426 miembros con que decía contar el partido a comienzos de 1938, 46 978 (el 74 por 100) estaban integrados en el EPR o en las fuerzas armadas de retaguardia[63]. Pero no es menos cierto que más de la mitad (el 56,9 por 100) de los reclutas del EPR se inscribieron bajo la categoría «sin partido».

Pese a los posibles matices, había un estado de percepción tan extendido sobre la supuesta aplastante hegemonía comunista que hizo confesar a Rojo que «el 80 por 100 del Ejército sigue a los comunistas» y que «cualquier medida del Gobierno dirigida contra el PCE lo estaba inevitablemente en contra del Ejército y lo debilitaba»[64]. A nivel de mandos, la presencia comunista resultaba muy destacada:

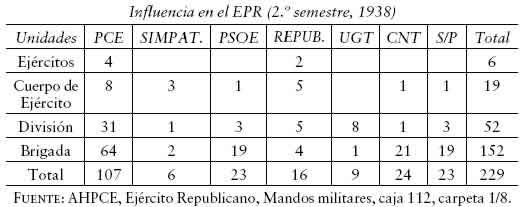

Tabla 22.

Como concluía uno de los más significados asesores soviéticos, Sthern (tabla 22), la presencia comunista era mucho más elevada que la de cualquier otro partido y sobresalía en aviación, tanques y blindados, en el Ejército del Centro y los cuerpos destinados al sur. Todas las brigadas (en número de 25) que participaron en las operaciones de Madrid tenían en su mayoría mandos comunistas. Las mejores divisiones (la 11 de Líster, la 46 de El Campesino y la 39 de Gustavo Durán) estaban comandadas por miembros relevantes del partido[65].

Descendiendo de la cantidad a la calidad, la valoración sobre el control político y la calidad de la organización de los comunistas en las distintas unidades (tabla 23) arrojaba resultados que añadían algo de templanza al entusiasmo:

Tabla 23.

De las 147 brigadas organizadas en julio de 1937, existía una organización política consolidada en 43 de ellas. El PCE reconocía su control sobre 19 (un 44,2 por 100), pero al mismo tiempo confesaba que el resto se hallaba en manos de los socialistas (con un aplastante peso de la tendencia caballerista, por lo tanto, sin posibilidad alguna de establecer con ellas alguna forma de enlace unitario) y anarquistas, con los que las relaciones, a raíz de los hechos de mayo, estaban en su peor momento. El nivel de trabajo de los colectivos militares comunistas en otras unidades donde todavía ninguna fuerza había alcanzado una entidad tal que permitiera adscribirla a una u otra organización dejaba bastante que desear (tabla 24): frente a las 19 unidades controladas, 11 mostraban un nivel aceptable, y otras 19 se encontraban en situaciones que iban de los primeros pasos (7) a la regular o mala implantación organizativa:

Tabla 24.

Para establecer un enlace entre la organización de los comunistas en el ejército y el partido en cada circunscripción territorial se crearon las Comisiones Político-Militares (CPM) de los correspondientes comités provinciales. Las CPM se encargaban de supervisar el trabajo de partido en las unidades, la composición, las condiciones materiales y la moral de la tropa, las obras de fortificación y las relaciones con las otras organizaciones. En octubre, Togliatti solicitó informes de ellas, y el balance arrojó resultados desiguales[66].

Había lugares —la mayoría— donde la CPM era muy mala o casi inexistente (Extremadura, Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Córdoba, Castellón, Alicante y Cartagena). Bastantes de ellas se caracterizaban por su sectarismo o por el trabajo del partido al margen de los mandos y de los comisarios. En Extremadura, por ejemplo, los comisarios eran en su mayoría socialistas caballeristas, obstaculizando en lo que podían el trabajo del PC. Como respuesta, los comunistas cargaron contra los comisarios, enajenándose el apoyo de los soldados, que se alinearon con los socialistas. Lo mismo ocurrió en Toledo.

Allí donde, a pesar de todo, existían comités de enlace, las relaciones eran meramente formales. Podía haber células del partido en la mayoría de las unidades, pero con deficiente o mala organización, debido en muchas ocasiones a la débil educación política de los mandos militares comunistas, cuyos efectos eran aún más graves si se tiene en cuenta que actuaban sobre una mayoría de afiliados de extracción campesina y muy bajo nivel cultural. A ello se añadía la falta de orientación sobre la línea política, como en Ciudad Real, donde ni siquiera llegaba la propia prensa, el principal vehículo de información sobre las posiciones del partido. En la gran mayoría de los lugares que reportaban información se evidenciaban problemas de fortificación, baja moral —acompañada en ocasiones de deserciones al enemigo— y deficientes condiciones materiales de la tropa.

Allí donde las CPM funcionaban bien (Almería, Murcia, Jaén, Este y Levante) era debido a todo lo contrario: las relaciones con los anarquistas era fluidas, neutralizando el trabajo adverso de los comisarios caballeristas, existía organización en todas las unidades y a todos los niveles (Levante) y se publicaban boletines de trabajo (Jaén). En la Marina existía organización en todas las unidades de la escuadra, se había impulsado el Hogar del Marino y las casas regionales. Pero, de nuevo, afloraban denuncias de sectarismo y de preocupación por la mala calidad del trabajo de la CPM en el estratégico enclave de Cartagena. No se salvaba, incluso, una de las joyas del partido, la Aviación, cuyo balance hablaba de «dificultades. Comisarios malos. Organización poca. Nivel político muy bajo».

EL CAMPO DE BATALLA DEL COMISARIADO

Uno de los ámbitos donde se produjeron las controversias más encendidas entre el PCE y otras fuerzas políticas —con derivaciones políticas en las dos crisis gubernamentales, la de mayo de 1937 que supuso la caída de Caballero, y la de abril de 1938 que llevó aparejada la de Prieto— fue el del Comisariado[67]. Una de las ideas más perdurables ha sido la de que la institución del Comisariado tuvo su origen en el modelo soviético y que fue injertado en el ejército de la República por influencia comunista. Sin embargo, la iniciativa para su formación se debió a Largo Caballero, en su doble condición de presidente del gobierno y ministro de la Guerra, por decretos del 16 y 17 de octubre de 1936, para formalizar la figura —surgida espontáneamente durante los primeros compases de la guerra— del delegado de los comités de milicias. El comisario habría de encargarse de estimular a los combatientes, mantener la moral y recordarles el sentido de la lucha que se estaba desarrollando.

Los anarquistas también reivindicaron su participación en su creación y defensa en fecha tan avanzada como octubre de 1938: el secretario confederal, Mariano Vázquez, defendió al Comisariado de los ataques de un sector de su propio movimiento —la FAI— alegando que «este órgano fue propuesto por nuestra organización»; y González Inestal, subcomisario general por la CNT, aseguró que «nuestra organización ha sido la más fiel defensora del Comisariado, y que Prieto no la deshizo ya por presión nuestra»[68].

Dado que el PCE fue la primera fuerza que entendió la utilidad del Comisariado se ha considerado que fue la que más miembros aportó a su formación. Alpert cita diversas fuentes (Líster, Koltsov, distintos portavoces de la Comintern) en las que se proporcionan datos como que el 80 por 100 de los comisarios del frente central eran comunistas. Prieto, por su parte, al justificar sus medidas limitadoras de la influencia del PC, consideraba que no menos del 49 por 100 de los comisarios obedecían a esta disciplina, ya fuera bajo las siglas del partido o de la JSU. Sus adversarios acusaron al PCE de utilizar a sus comisarios en agresivas campañas de proselitismo, y de ahí que tanto Caballero como Prieto se fijaran como objetivo la reducción del peso específico de los comunistas en la institución. Por ello, asimismo, se consideró que esta pugna había conducido al despliegue de las campañas hostiles que habían culminado con el fin de sus respectivas carreras políticas.