Antes de cruzar la puerta de entrada Lucía ya sabía que en casa las cosas estarían, como mínimo, revueltas. Había escuchado las voces de su madre desde el mismísimo ascensor. ¡No quería imaginar lo que estarían pensando los vecinos!

De manera que, para no agravar las cosas, como últimamente la relación con su madre no era de color de rosa, entró sigilosa, la saludó a ella y a su marido, José María, con un «hola» escueto al pasar por la sala, donde discutían rodeados de papeles por todas partes, y se dirigió a la cocina para merendar. Esa tarde tenía clase de baile y necesitaba coger fuerzas después de un martes tan largo y horroroso. Por lo menos, ir a la academia serviría para alejarse de los problemas del colegio y de la casa. Allí estaría tranquila.

En la cocina abrió la cremallera de la mochila y sacó la bolsa sucia y los papeles de las magdalenas, que había dejado ahí metidos esa mañana al volver del aula de estudio con las prisas. También tomó el móvil, que Morticia le había devuelto tras acabar la última hora de clase (no sin antes advertirle que la próxima vez que la pillara —o en su defecto, la delataran— el castigo podría ser peor), y lo guardó en su bolsillo para tenerlo más a mano. Se hizo un bocadillo pequeño de jamón serrano y, se estaba bebiendo un vaso de zumo de naranja, cuando su madre apareció en la cocina. Lucía procuró beberse el zumo lo más rápido posible para no compartir espacio con ella porque no tenía ganas de discusiones. Y es que desde que salía con Mario, su madre se había convertido en la persona más desconfiada y crítica que había conocido nunca. Antes ya lo era, pero Lucía estaba convencida de que se había ganado su confianza en ese último año a base de buen comportamiento. Debía de estar equivocada...

—¿Qué tal en clase? —le preguntó su madre sin prestarle mucha atención.

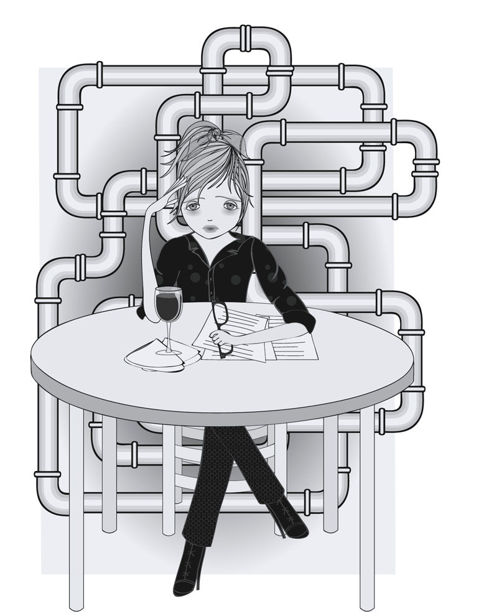

Se estaba sirviendo un poco de vino en una copa.

—Bien —respondió ella concisa.

María se sentó en una de las sillas de la mesa y apoyó la cabeza entre las manos en un gesto de lo más afligido. Recordó la explicación de Raquel sobre el gen recesivo y pensó que su madre también debía de tenerlo, porque tenía el pelo tan pelirrojo como ella. Su madre suspiró y a Lucía se le encogió el corazón: se la veía muy abatida. Por mucho que discutieran no le gustaba verla de esa forma. Así que acabó por preguntarle:

—¿Pasa algo?

María negó con la cabeza y cuando la levantó para mirarla, Lucía se encontró con unos ojos muy cansados y apagados. Se abalanzó sobre ella y la abrazó para consolarla aunque todavía no conocía el motivo de su congoja. Aquella debía de ser la primera vez que veía a su madre tan triste. No recordaba cuando su padre se marchó de casa, pero dudaba que se hubiera visto tan mal como en ese momento. María la envolvió con sus brazos y la apretó contra su pecho. Después inspiró profundamente, como para captar su aroma, y soltó el aire lentamente. Cuando se separó de Lucía, tragó saliva y comenzó a hablar más calmada:

—Quizá me he equivocado cogiendo el restaurante.

—¿Por qué? —preguntó Lucía sorprendida. Tomó asiento en la silla que estaba a su lado.

—Porque todo son problemas. Todavía no hemos abierto y ya estoy cansada de pelearme con todo el mundo.

—¿Tú? —se le escapó a Lucía, que se llevó las manos a la boca para frenar lo que ya era irrefrenable.

Y es que la madre de Lucía también era conocida como la ogro, gracias a su capacidad para sacar de quicio a cualquiera (sobre todo a su hija), con su elevadísimo nivel de exigencia. María sonrió para asombro de Lucía.

—Sí, yo. Todos tenemos un límite, Lucía. Y temo haber alcanzado el mío.

—A ver... ¿Con quién te has peleado ahora?

Lucía sintió que se habían invertido los papeles. Normalmente era su madre la que la consolaba a ella.

María resopló antes de empezar a explicar que los obreros habían tenido que derribar una de las paredes del restaurante. Enterita.

—Era una pared preciosa, cubierta de piedra antigua. Era la que más me gustaba, la base de la estética del local. Y resulta que está deteriorada y que hay que tirarla. ¿Qué voy a poner allí para que consiga el mismo efecto? Ni idea... Y, mientras tanto, venga a soltar dinero: una cosa, y otra, y otra... —María movía las manos en el aire en un gesto asqueado.

Lucía le acarició el brazo para transmitirle lo mucho que lo sentía. Hacía tiempo que no compartía un momento de paz con su madre y, a pesar de que los motivos eran dolorosos, lo agradeció. Dejó la mochila medio abierta que continuaba llevando colgada del hombro encima de la mesa y, al hacerlo, se cayó una carpeta llena de dibujos que tenía dentro. Su madre alargó la mano y cogió uno de ellos. Lo había hecho en el autobús, en el camino de vuelta a casa días atrás. Solo había dibujado en lápiz, nada complejo, una plaza por la que pasaba todos los días que le gustaba mucho. Justo en el centro había un olivo con la copa aplanada, que debía de tener muchos años y, a su alrededor, flores preciosas que, a pesar de estar en pleno invierno, brillaban alegres. Todo en él transmitía júbilo y vida a pesar de ser de color gris grafito. María pasó el dedo por el dibujo.

—¿Te gusta? —le preguntó Lucía.

Su madre asintió al tiempo que respondía:

—Mucho. Eres una artista.

—Te lo regalo —decidió Lucía sacando el dibujo de la carpeta—. A ver si así te dejas contagiar de su alegría.

María sonrió y Lucía creyó verla más animada cuando se lo entregaba.

—Tienes que firmarlo. Siempre te lo digo y nunca me haces caso —se quejó su madre de pronto con el ceño fruncido.

—Vale, cascarrabias.

Le cogió el dibujo de las manos, abrió el estuche de lápices que guardaba dentro de la mochila y firmó la lámina. Al lado apuntó la fecha. Después se lo devolvió a su madre inclinando la cabeza.

—Gracias. Me encanta —dijo ella sin apartar los ojos de él.

—Bueno, voy a cambiarme para ir a clase de baile —anunció Lucía poniéndose de pie.

—¿Hoy no te acompaña Mario?

Su madre volvió la cabeza para mirarla y a Lucía le chocó descubrir que no lo decía con saña, ni con segundas intenciones. Así que respondió sin rencores:

—No. Tiene que estudiar.

—Eso está bien. —María asintió y volvió a mirar la lámina.

Aunque no fue más que un pequeño intercambio, Lucía sintió que en algo había avanzado. Antes de abandonar la cocina se acercó a su madre y le dio un beso en la mejilla. María alzó la cabeza y encogió los hombros para retener ese contacto un poco más. Madre e hija sonreían contentas de que el peor distanciamiento que habían tenido nunca hubiera llegado a su fin.