Für die übrige Welt spielte sich die Tragödie Leningrads weitgehend nach dem Motto »Aus den Augen, aus dem Sinn« ab. Sobald die unmittelbare Gefahr für die Stadt zurückgewichen war, wandten sich die Alliierten zuerst der Schlacht um Moskau und dann einer Vielzahl von Niederlagen im Fernen Osten und anderswo zu. Der erste Monat der Leningrader Massentode – Dezember 1941 – fiel mit der Einnahme von Hongkong zusammen, der zweite mit schweren Verlusten der Atlantikschifffahrt durch deutsche U-Boote, der dritte damit, dass Japan nicht nur Singapur eroberte, sondern auch 70000 britische und Commonwealth-Soldaten gefangen nahm. Was die Sowjetunion anging, so beabsichtigten Großbritannien und die USA, sie vom Kollaps und der Schließung eines Separatfriedens abzuhalten, wobei sie den immer aufdringlicheren Rufen Stalins – und der britischen Linken – nach einer zweiten Front standhielten. Der erste Arktis-Konvoi mit Panzern, Hurricane-Jagdflugzeugen und anderem Militärbedarf, ermöglicht durch das Leih-Pacht-Abkommen, traf Ende August in Archangelsk ein und markierte den Auftakt zu vier langen Jahren bitterer diplomatischer Auseinandersetzungen. »Die Sowjetregierung stand unter dem Eindruck«, schrieb Churchill später, »daß sie uns großes Wohlwollen damit bewies, daß sie im eigenen Land um ihr Dasein kämpfte.«2

Überall an der Ostfront kam die Wehrmacht im Januar 1942 zum Stillstand. Zuweilen machen sich spätere Beobchter lustig über den Hang der nationalsozialistischen Generale, in der Nachkriegszeit die Schuld für die Niederlage im Osten beim Wetter, bei den Straßen oder bei Hitlers Schikanen zu suchen – überhaupt bei allem anderen als ihren eigenen Fehlern oder den überlegenen Fähigkeiten der Russen auf dem Schlachtfeld. Dies ist jedoch unfair, denn sogar nach russischen Maßstäben war der Winter 1941/42 außerordentlich kalt, und er hatte schwere Folgen für die deutschen Streitkräfte, besonders für die der Heeresgruppe Nord. Der plötzliche Temperatursturz sei, wie Hitler am 12. Januar beim Essen in der Wolfsschanze beklagte, eine unvorhergesehene Katastrophe, die sämtliche Gewehre, Maschinengewehre und Feldgeschütze auf deutscher Seite ausgeschaltet habe.3 Flugzeuge konnten nicht starten, Panzer- und Lastwagenmotoren sprangen nicht an, und Pferde stapften durch bauchhohen Schnee, weshalb Soldaten tagsüber einen Pfad an der Route freischaufeln mussten, die ihre Fahrzeuge bei Nacht einschlagen sollten. Die Deutschen stahlen Kleidung und Bettwäsche von russischen Bauern (in sowjetischen Karikaturen wurden sie als »Winterfritzen«, bekleidet mit Schals und Rüschenunterhosen, verspottet) oder litten unter Frostbeulen und Erfrierungen. Die spanische »Blaue Division«, die Franco zur Unterstützung für den Krieg gegen den Kommunismus entsandt hatte, habe ihren Namen, höhnte die Presse, nicht von der Farbe ihrer Hemden, sondern ihrer Gesichter.

Fritz Hockenjos’ Fahrradzug – nun in der Umschulung zu einer Skijägereinheit – war in das Örtchen Swanka am Westufer des Wolchow versetzt worden. Als Quartier diente ein verlassenes Kloster auf dem früheren Gut von Gawriil Derschawin, dem Hofdichter Katharinas der Großen. Von dem Beobachtungsposten an der Spitze eines Glockenturms zogen sich schneebedeckte Wälder und Heideflächen in alle Richtungen bis zum Horizont, unterbrochen nur von dem breiten Band des gefrorenen Flusses, einer Reihe von Telegrafenmasten an der Eisenbahnlinie Moskau–Leningrad und den Flugzeugen, die auf einer fernen russischen Rollbahn starteten oder landeten. Am anderen Ufer des Flusses lag die gerade von den Russen neu zusammengestellte 2. Stoßarmee, die jeden Tag angreifen konnte. Dahinter wanderten die Reste von Einheiten, die in den jüngsten Kämpfen zerschlagen worden waren, durch die mit Frost überzogenen Wälder. Hockenjos schrieb:

Täglich sind wir Zeugen, Zuschauer und Mitspieler des grausamen Dramas, das sich in diesen Wochen in den weißen Wäldern … abspielt: ein Regiment Russen geht zugrunde … Das Waldgefecht vom 30. Dezember war wohl der letzte Verzweiflungskampf; unter den Toten befand sich auch der russische Regimentskommandeur. Die Übriggebliebenen haben längst die Waffen von sich geworfen und das letzte Stück Hartbrot gegessen; nun irren sie kreuz und quer durch die Wälder wie Tiere, die von ihrer Herde getrennt sind, und wie Tiere dumpf und stumpf. Sie denken nicht mehr daran, auszubrechen, obwohl unsere Linie dünn genug ist. Sie denken auch nicht daran, sich zu ergeben. Sie laufen und laufen, um den Hunger zu betäuben und der Kälte zu entgehen. Der Wald ist voll von ihren Spuren. Keine Streife, die nicht täglich auf sie stößt und einige von ihnen abschießt. Einer meiner Streifen geschah es in einer eisigen Mondnacht, daß sie plötzlich neben sich her, dreißig Schritt seitwärts vom Weg, eine lange Reihe von Schatten lautlos traben sah. Sie schoß hinein, was die Läufe hergaben, einige fielen in den Schnee, die andern trabten lautlos weiter, die Richtung nur ein wenig mehr nach dem Waldinnern nehmend … Was der Kugel entgeht, fällt durch Hunger und Kälte, einer nach dem andern. Sie verkriechen sich im Gestrüpp, um zusammengekrümmt zu verenden. Einige irren am hellen Tag an den Waldrändern umher, einige kommen bei unserm Gefechtsstand auf den Posten zu, als sähen sie ihn nicht; kaum vermögen sie mehr die schwarzerfrorenen Hände zu heben oder die Lippen zu bewegen, Blut sickert aus den aufgeplatzten Gesichtern. Die Kugel ist eine Gnade für sie.

Einige Male geschieht bei uns folgendes: Der Posten ruft in den Bunker herunter: »’s ischt wieder oiner do!« – Worauf der Obergefreite K. herumfragt: »Wer von de Neie het no koine Filzstiefel?« – Es melden sich ein paar von den Neuen, und K. sagt: »Karle, gang mit em hente nom!« – Der Karle zwängt sich von der Pritsche, nimmt das Gewehr und geht hinaus. Es fällt ein Schuß, und der Karle kommt herein mit ein Paar Filzstiefeln unterm Arm.

Hockenjos und seine Männer entkleideten auch gefrorene russische Leichen: »Die Filzstiefel müssen wir leider aufschneiden, um sie von den starren Füßen zu kriegen, aber man kann sie wieder zusammennähen. So weit wie die vom Zweiten Bataillon sind wir noch nicht, die den toten Russen die Beine abschlagen und auf dem Bunkerofen auftauen.« Im Februar, notierte er mit einem gewissen Stolz, hatten sie sich in »echte Frontschweine« verwandelt. Ungewaschen und bärtig, hatten sie gelernt, ihre gefütterten Baumwollhosen über ihren zusammengenähten Filzstiefeln zu tragen, damit kein Schnee eindrang, und die Mäntel am Kragen nicht zuzuknöpfen, um rasch nach Handgranaten greifen zu können. Unter den Helmen waren ihre Köpfe mit Wollschals umhüllt, und ihre Nasen verklebten sie »zum Schutz gegen Erfrieren mit Leukoplast«. Manchmal waren die Landser nur noch durch ihre EK-Bändchen von den Russen zu unterscheiden. »Wie deutsche Soldaten sehen wir jedenfalls alle nicht mehr aus«, gab Hockenjos zu.4

Die Entbehrungen, welche die Belagerer Leningrads durchmachten, waren jedoch kaum der Rede wert, verglichen mit denen der Verteidiger. Eine der am wenigsten bekannten Enthüllungen aus den Archiven betrifft den Hunger innerhalb der Roten Armee. Das Brot der dürftigen Rationen »ähnelte Asphalt«, und die Buchweizengrütze wurde als »Schrapnell« bezeichnet.5 Doch innerhalb des Leningrader Blockaderings desertierten Soldaten nicht nur, schossen sich selbst in Hände oder Füße oder begingen in erheblicher Zahl Selbstmord, sondern starben auch an Hunger. Neben der Blockade selbst waren dafür Desorganisation, Diebstahl und Korruption verantwortlich. Zwar reichte die Militärverpflegung – mindestens 500 Gramm Brot und 125 Gramm Fleisch für einen Frontsoldaten, 300 Gramm Brot und 50 Gramm Fleisch in der Etappe6 – theoretisch zum Überleben, doch in der Praxis erhielten viele Männer weit weniger.7

Einer von ihnen war Semjon Putjakow, ein sechsunddreißigjähriger Infanterist, den man an einem Flugplatz in einem ruhigen Abschnitt der finnischen Front, knapp nordwestlich von Leningrad, stationiert hatte. Seit seiner Einberufung schrieb er in seinem Tagebuch eine lange Reihe von Klagen nieder: über den Mangel an Ausbildung, über »ins Museum gehörende« Gewehre, über seinen Leutnant (»so blöde, dass sogar die ungebildetsten Soldaten über seine Befehle staunen«) und über die Grobheit der höheren Offiziere sowie deren Gebrauch von Militärfahrzeugen zur Beförderung ihrer Freundinnen. Anfang Dezember bemerkte er, dass die Offiziere dem Kantinenpersonal befahlen, die Rationen für sechs Soldaten auf acht zu verteilen, und daraufhin den Überschuss für sich selbst verwendeten. Am Ende des Monats wurde er ständig von Hunger gequält und geriet in Schwierigkeiten, weil er unangenehme Fragen stellte:

Gestern erkundigte ich mich während des Mittagessens bei einem der politischen Mitarbeiter, warum wir nicht unsere vollständigen Portionen bekämen. Ich hielt ihn für einen gerechten Mann, der wollte, dass die uneingeschränkte Norm unseren Magen erreichte. Aber er begann zu brüllen, dass es nicht den Vorschriften entspreche, wenn wir die Normen überprüften. Also fragte ich, wo die Vorschriften festlegen, dass sie uns weniger geben könnten, als uns zusteht. Danach geriet er außer sich. Ich muss seinen Familiennamen ermitteln. Seine hässliche Fratze sieht gesünder aus, als es der Fall sein sollte.8

Er feierte Silvester, indem er sich rasierte, ein Foto seiner Frau und seiner Kinder betrachtete und sich Mahlzeiten von früheren Familienzusammenkünften in Erinnerung rief. Am 8. Januar konnte er kaum noch gehen: »Nagte während des Holzfällens an Pferdeknochen. Hunger, Hunger. Mein gedunsenes Gesicht schwillt nicht ab. Sie sagen, dass die Rationen erhöht werden sollen, aber ich glaube es nicht … Weiß der Teufel, was ich schreibe und wofür.« Wütend schimpft er über den Feldwebel und den Leutnant seines Zuges, die beide korrupt seien: »Sie sind keine Männer, sondern Tiere in Menschengestalt.« Andere Soldaten der Einheit waren bereits vor Hunger gestorben – »abscheuliche Hungertode … es wäre besser, in der Schlacht gegen die Faschisten zu fallen«. Ein paar Tage nachdem er versucht hatte, sich offiziell bei einem Militärarzt zu beschweren, wurde er verhaftet. Man bezichtigte ihn, »Enttäuschung über die Lebensmittelversorgung der Roten Armee ausgedrückt« zu haben, und richtete ihn am 13. März 1942 hin.

Die Gesamtzahl der Hungertode in den Leningrader Armeen ist unmöglich zu schätzen, doch Putjakows Erfahrung war kein Einzelfall. Soldaten erzählten ähnliche Geschichten in ihren Briefen nach Hause. »Wir haben schrecklichen Hunger«, schrieb einer. »Wir wollen nicht an Hunger zugrunde gehen. Einige Genossen sind bereits ins Krankenhaus geschickt worden. Manche sind gestorben. Was wird geschehen? Welchen Nutzen haben Todesfälle wie diese für das Vaterland?« – »Wir werden jeden Tag schwächer«, schrieb ein anderer. »Wir bekommen kein Fleisch oder Fett und nur 300 Gramm Brot. In der Suppe ist kein einziges Korn, keine Kartoffel, kein Kohl – es ist bloß trübes Salzwasser … Wir sind stark abgemagert und sehen aus wie Schatten. Wir nagen an Leinsamenkuchen, die statt Hafer an die Pferde verfüttert werden. Und wir füllen uns mit Wasser.« Ein Dritter hatte »genug vom Leben. Entweder werde ich verhungern oder mich erschießen. Ich halte es nicht mehr aus.«9 Wassili Tschurkin, mit seiner Geschützbatterie an der Front südlich von Ladoga, klagte darüber, dass manche seiner Kameraden vor Schwäche kaum noch stehen könnten, doch dass ein fauler Politruk sie zwinge, an jedem Haltepunkt einen besonders bequemen Bunker für ihn zu bauen, während sie selbst draußen im Schnee schliefen. Der Mann sei »ganz und gar untauglich – bloß ein sinnloses Zusatzgewicht«.10 Innerhalb der Stadt waren die Leningrader schockiert über die extreme Abzehrung der Soldaten, die sie in Krankenhäusern oder beim Marsch durch die Straßen sahen.11

Wie einige hungernde Zivilisten in Leningrad ließen sich auch manche Soldaten zum Kannibalismus verleiten. Hockenjos stieß in den Wäldern hinter Swanka auf ein »Menschenfresserlager«. Die von Fleisch entblößten Gliedmaßen bestätigten die Aussagen von zwei jungen Krankenschwestern der Roten Armee, die in Gefangenschaft geraten waren und im Feldlazarett seines Bataillons eingesetzt wurden. Wassili Jerschow – derselbe Mann, der angeblich gesehen hatte, wie Kinder an einem Kontrollpunkt antisowjetische Flugblätter verteilten – war oberster Nachschuboffizier der 56. Schützendivision der 55. Armee, die südlich von Leningrad in Kolpino lagerte. Zu seinen Pflichten gehörte die Versorgung eines Lazaretts in den ehemaligen Ischorski-Werken. Zwei- bis dreitausend Kranke und Verwundete lagen auf Stroh in Werkhallen mit Glasdächern und Zementfußböden; die zweihundert oder mehr, die täglich das Leben verloren, wurden auf dem Fabrikhof begraben. Das medizinische Personal, obwohl zahlreich, war unqualifiziert und – trotz einer offiziellen »Etappennorm« von 250 Gramm Brot pro Tag – ebenfalls abgemagert. »Eines Tages«, berichtet Jerschow,

fiel Lagun auf, dass ein Militärarzt, Hauptmann Tschepurny, im Schnee auf dem Hof buddelte. Aus einem Versteck beobachtete der Feldwebel, wie er ein Stück Fleisch von einem amputierten Bein abschnitt, es sich in die Tasche steckte, das Bein wieder im Schnee vergrub und davonging. Eine halbe Stunde später betrat Lagun das Zimmer des Arztes, als wolle er ihn etwas fragen, und sah, dass er Fleisch aus einer Bratpfanne aß. Der Feldwebel war sicher, dass es sich um Menschenfleisch handelte … Also schlug er Alarm, und im Lauf der sich anschließenden Ermittlung wurde deutlich, dass nicht nur die Kranken und Verwundeten des Lazaretts Menschenfleisch aßen, sondern auch die ungefähr zwanzig medizinischen Mitarbeiter, von Ärzten und Krankenschwestern bis hin zu Außendienstlern. Alle ernährten sich systematisch von Leichen und amputierten Beinen. Sie wurden auf speziellen Befehl des Militärrats erschossen.

Ihr Henker war der fröhliche, vulgäre Hauptmann Borissow von der Sonderabteilung, dem militärischen Ableger des NKWD. Ihm übergab Jerschow die Wodkaration für Erschießungskommandos (jeweils 600 Gramm, ein Drittel vor und zwei Drittel nach der Exekution). »Ich muss unterstreichen«, setzt Jerschow hinzu, »dass Hauptmann Borissow 40–60 Prozent der Verurteilten persönlich erschoss … Er konnte keinen Tag ohne Alkohol leben, und deshalb versuchte er, so viele Hinrichtungen wie möglich selbst zu vollziehen.«12

Jerschow verzeichnete auch, dass verhungernde Soldaten die beiden Träger ermordeten, die zweimal täglich Thermoskanister voll Suppe, mit Lederriemen auf ihrem Rücken festgeschnallt, von den Feldküchen zur Front schleppten:

Anfang Januar 1942 erhielt der Divisionskommandeur dringende Anrufe vom Regiments- und vom Bataillonskommandeur. Sie beschwerten sich, weil diese oder jene Gruppe von Soldaten nicht verpflegt worden sei, denn der Träger sei anscheinend von deutschen Scharfschützen getötet worden und nicht mit seinem Kanister erschienen. Gründliche Nachprüfungen ergaben, dass sich etwas Unglaubliches abspielte. Soldaten verließen ihre Schützengräben früh am Morgen, um den Trägern entgegenzugehen, erstachen sie und nahmen die Nahrung mit. Dann aßen sie so viel, wie sie konnten, vergruben den ermordeten Träger im Schnee, versteckten den Kanister und kehrten in ihre Schützengräben zurück. Die Mörder erschienen dann noch zweimal am selben Tag: zuerst, um den Inhalt des Kanisters aufzuessen, und dann, um Stücke Menschenfleisch abzuschneiden und sie ebenfalls zu verzehren. Um Ihnen eine Vorstellung von der Größenordnung zu vermitteln, kann ich Ihnen mitteilen, dass es in meiner Division im Winter 1941–1942 allein an der Front, ohne Einheiten in der Etappe zu berücksichtigen, etwa zwanzig solcher Fälle gab.13

Trotz des furchtbaren Zustands seiner Leningrader Armeen bezog Stalin sie in die allgemeine späte Winteroffensive ein, die bereits im November und Dezember, mitten in der Schlacht um Moskau, geplant worden war. Viel zu ehrgeizig angelegt, sollte sie dazu dienen, Smolensk, das ukrainische Donezbecken und die Krim zurückzuerobern sowie Leningrad zu befreien. Im weiteren Sinne sollte sie den Deutschen die Atempause rauben, in der sie neue Angriffe für das Frühjahr vorbereiten konnten.

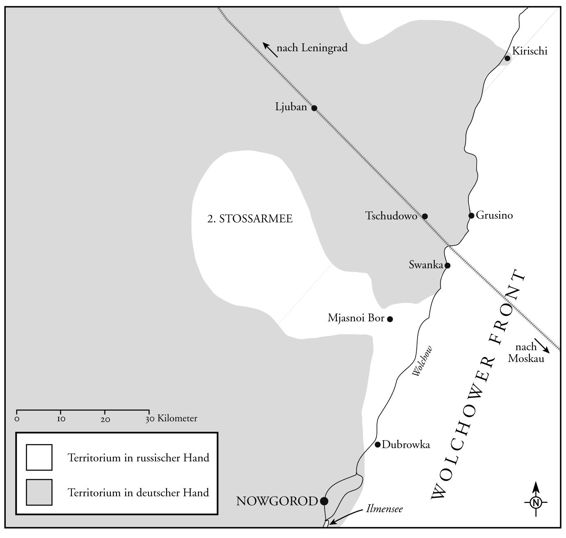

Die Hauptverantwortung für das Durchbrechen der deutschen Befestigungen um Leningrad trug General Merezkows Wolchow-Front. Sie lag der 18. Armee der Heeresgruppe Nord an einer Linie gegenüber, die vom Ladogasee nach Südosten und am Fluss Wolchow entlang nach Nowgorod verlief. Während die Armeen innerhalb des Belagerungsrings mit aller Macht nach Süden und Osten vorstoßen sollten, hatten die Streitkräfte der Wolchow-Front den Auftrag, den Fluss westwärts zu überqueren und die deutschen Truppen um Ljuban, Tosno und Mga abzutrennen. Insgesamt sollten zunächst 326000 Soldaten für das Unternehmen eingesetzt werden, was theoretisch einen fünfzigprozentigen Vorteil an Personal, einen sechzigprozentigen an Kanonen und Minenwerfern und eine dreißigprozentige Überlegenheit an Flugzeugen mit sich brachte.14

Stalin ignorierte Merezkows Bitten um mehr Artillerie, Reservisten und Zeit, in der dieser seine Einheiten konzentrieren und seine Logistik neu ordnen konnte. Er bestand darauf, dass die Offensive in der ersten Januarwoche einzuleiten sei. Um den (mutmaßlich verängstigten) Merezkow auf Trab zu halten, entsandte er den üblen Lew Mechlis nach Leningrad, Chef der Politischen Hauptverwaltung der Roten Armee und Organisator der militärischen Säuberungen von 1937/38.15 Von Beginn an nahmen die Dinge einen ungünstigen Verlauf: Am 4. und 5. Januar wurden nach achtundvierzig Stunden schwerer Kämpfe bei Kirischi nur fünf Kilometer Boden gewonnen, am 6. Januar gingen bei einem Angriff über das Wolchow-Eis hinweg bereits in den ersten dreißig Minuten über dreitausend Mann durch Maschinengewehrfeuer verloren. »Fortsetzung der Angriffe des Feindes«, schrieb General Halder abschätzig in seinem Tagebuch, »aber kein Großangriff.«16 Unkoordiniert und sporadisch setzte sich die Offensive bis in den Februar hinein fort. Hockenjos, der am 20. Februar nach Swanka zurückkehrte, fand das Kloster durch Beschuss vom anderen Wolchow-Ufer halb zerstört vor: »An den Hängen und im Klosterhof klaffen Trichter an Trichter, der Schnee ist pulverschwarz oder rot vom Ziegelstaub der zermalmten Mauern. Die Eichen und Kiefern am Vorderhang sind nur noch traurige Besen.« Eine Woche später wurde ein zweiter Sowjetansturm mühelos zurückgeschlagen:

Stalins neue Offensive … wurde fortgesetzt am Vormittag mit einem Potpourri von Ari-, Pak-, Ratschbum- und GrW-Grüßen, die der Iwan uns auf und um das Haus pflasterte, und fand seinen Höhepunkt, als mitten im hellsten Mittag fünfzehn Russen im Schneehemd und wohl von einer Festzulage Wodka befeuert, über die freie Fläche krochen. Der Leutnant von der Ari, Vogt und ich lagen in einem Laufgraben am Vorderhang, hatten Drahtverbindung zu den schweren Waffen und schauten ihnen zu. Zuerst machten sie sich an die Gruppe dunkler Punkte heran, die seit dem letzten Russenangriff mitten auf dem Wolchow lagen, und durchsuchten die Leichen nach Eßbarem; wir sahen mit dem Glas, wie sie Konserven aus den Rucksäcken der Toten holten. Dann wühlten sie sich weiter durch den Schnee auf unsere Waldspitze zu, die am Nordfuß des Klosterhügels gegen den Fluß vorspringt und in der mein linker Posten steht. Zweihundert Meter davor überfiel sie dann das Feuer unserer schweren Waffen. Die Einschläge lagen gut, die meisten der Fünfzehn blieben liegen. Ich hätte die Kerle ja gern näher an meine Posten herangelassen, um sie desto sicherer mit dem Gewehr zu erwischen oder gar im Waldrand zu schnappen, meine Männer lagen dort längst auf der Lauer. Aber die Herren von den schweren Waffen waren in der Überzahl und wollten sich das gefundene Fressen nicht entgehen lassen. In der Abenddämmerung wollten zwei von den toten Russen wieder lebendig werden und sich dünn machen, doch meine Posten paßten auf und schossen sie ab. Wieder sieben Russen weniger.17

Ein paar Kilometer stromaufwärts, gegenüber dem Dorf Mjasnoi Bor (»Fleischwald«), machte die Offensive bessere Fortschritte. Ihre Speerspitze war die neu gebildete 2. Stoßarmee. Obwohl sie von einem militärisch unfähigen Handlanger Berijas geführt wurde und mit Rekruten aus der baumlosen Wolgasteppe besetzt war, gelang es ihr, die deutschen Linien am 17. Januar zu durchbrechen und tief in die deutsche Etappe vorzudringen. Bis Ende Februar hatten 100000 Mann einen ungefähr fünfzig Quadratkilometer großen Kessel besetzt, dessen Nordrand nur zehn Kilometer von einem der Hauptangriffsziele, der Eisenbahnstadt Ljuban, entfernt war.

Die Erfolge waren auf dem Papier jedoch eindrucksvoller als in der Realität. Bemühungen, die Lücke in der feindlichen Linie zu erweitern, scheiterten gegen rasch herbeigeholte Verstärkungen. Ljuban blieb knapp außer Reichweite, und der gewonnene Boden bestand – von ein paar Ausnahmen abgesehen – aus flachen und praktisch unbewohnten Wäldern, Torfmooren und Sümpfen. Hitler durchschaute die Verwundbarkeit der 2. Stoßarmee und befahl dem neuen Befehlshaber der Heeresgruppe Nord, Georg von Küchler (der Leeb im Januar abgelöst hatte), die Stoßarmee durch das Unternehmen »Raubtier« von der übrigen Wolchow-Front abzuschneiden. »Gefordert wird Zusammenfassen der Luftwaffe: 7.3. bis 14.3. … Nach Abschluß des Einbruchs am Wolchow soll nicht mehr viel Blut aufgewendet werden; um den Feind im Sumpf niederzukämpfen, muß man ihn verhungern lassen.«18 Der Gegenangriff begann am 15. März in der Morgendämmerung, und innerhalb von fünf Tagen waren zwei Straßen – mit den Spitznamen Erika und Dora – durchtrennt, die in das besetzte Gebiet führten. Am Ende des Monats, nach verzweifelten, hin und her wogenden Kämpfen um Mjasnoi Bor, hielten die Sowjetsoldaten einen nur noch anderthalb Kilometer breiten Korridor in den Kessel, über den Vorräte nachts mit Schlitten befördert werden mussten.

Karte 5: Der Kessel von Mjasnoi Bor, Mai 1942

Im April setzte das Tauwetter ein. Die frostige Stille wurde durch Nieselregen und das Rauschen von Wasser ersetzt. Hockenjos, der immer noch in Swanka untergebracht war, beobachtete die sich wandelnde Landschaft, fotografierte die ersten kleinen, nun sichtbar werdenden Erdflecke – dunkel und mit Strohbüscheln durchsetzt –, und saß stundenlang auf dem Glockenturm des Klosters:

Die Senke … zeigt sich nun als schilfbestandenes Ried mit weiten Wasserflächen zwischen vergilbtem Gras, schwarzer Moorerde und spärlichen Schneeresten, darüber ein hoher Frühlingshimmel mit feinem Lämmerwolkenmuster, ein Meer voll Lerchenjubel und Kiebitzgeschrei …

Überall … hocken die wachfreien Mannschaften mit nacktem, bleichem Oberkörper …19

Der eingeschlossenen 2. Stoßarmee bescherte das Tauwetter nur neues Elend. Der Korridor, der sie noch mit der russischen Front verband, wurde unpassierbar, womit die Nachschublieferungen und die Evakuierung der Verwundeten nicht mehr fortgesetzt werden konnten. Pferde starben und wurden gegessen; Unterstände wurden überschwemmt, und Geschosse mussten mit der Hand getragen werden. Die Männer wateten bis zur Hüfte durchs Wasser oder sprangen unter deutschen Spottrufen »wie Kaninchen« von Grasbüschel zu Grasbüschel. Für die Deckung am Tage bauten sie »Schutzwälle« aus Ästen, Moos und Laub; nachts schliefen sie im Freien am Feuer, wo sie sich ihre durchnässten Filzstiefel und Steppjacken versengten. Um die Offensive wiederzubeleben, tauschte Stalin seine Generale aus. Er rief Merezkow zurück und unterstellte die Leningrader der Wolchow-Front, die von Schukows Protegé Michail Chosin befehligt wurde. Andrej Wlassow, ein hochgewachsener, bebrillter Berufssoldat, der die 37. Armee aus der Umzingelung bei Kiew hinausgeführt und im Dezember den Gegenangriff vor Moskau organisiert hatte, wurde eingeflogen, um das Kommando über die 2. Stoßarmee zu übernehmen.

Am 12. Mai gab Chosin, der vom Nachrichtendienst erfahren hatte, dass die Deutschen Verstärkungen herbeiholten, Wlassow den Befehl, aus der Umzingelung auszubrechen und zur übrigen Wolchow-Front zurückzukehren. Obwohl fünf Divisionen und vier Brigaden durch den Mjasnoi-Bor-Korridor hinausgelangten und laut deutschen Unterlagen mindestens zweitausend Mann desertierten, blieben weitere sieben Divisionen und sechs Brigaden – ungefähr 20000 Mann – immer noch im Kessel gefangen.20 »Der Feind umringte eine Einheit immer als Erstes«, erinnerte sich ein Überlebender, »wartete, bis sie durch den fehlenden Nachschub geschwächt war, und schlug dann zu«:

Wir waren völlig hilflos, da wir keine Munition, kein Benzin, kein Brot, keinen Tabak, nicht einmal Salz hatten. Am schlimmsten war der Mangel an medizinischer Hilfe. Keine Medikamente, kein Verbandsmaterial. Man möchte den Verwundeten helfen, aber wie? Unsere Unterwäsche ist seit Langem für Verbände verbraucht worden; wir haben nur noch Moos und Baumwolle. Die Feldlazarette sind überfüllt, und die wenigen Mediziner verzweifeln. Viele Hundert nicht mehr gehfähiger Verwundeter liegen einfach unter Büschen. Um sie herum summen Mücken und Fliegen wie Bienen in einem Korb. Näherst du dich, fliegt der ganze Schwarm hinter dir her, bedeckt deinen ganzen Körper, kriecht dir in Mund, Augen und Ohren – unerträglich. Mücken, Fliegen und Läuse – unsere verhassten Feinde … Die Läuse sind nichts Neues – aber in solchen Mengen … Die grauen Teufel fressen uns bei lebendigem Leibe auf, mit Genuss … Der Versuch, sie zu zerquetschen, lohnt sich nicht. Du kannst sie nur, wenn du einen freien Moment hast, von dir schütteln. An jedem einzelnen Knopf findest du sechs oder sieben …

Doch das Hauptproblem war der Hunger. Bedrückender, nie endender Hunger. Wohin du auch gingst, was du auch tatst, der Gedanke ans Essen verließ dich nie … Unser Nachschub hing nun von U2-Flugzeugen ab. Jedes war in der Lage, fünf oder sechs Säcke suchari zu tragen. Aber es gab Tausende von uns – wie könnte genug für alle da sein? Wenn ein Sack landet, ohne beim Aufprall zu zerplatzen, dann entspricht das einem Stück Trockenbrot für zwei Soldaten. Im Übrigen ist man sich selbst überlassen. Man muss essen, was man findet: Baumrinde, Gras, Blätter, Zaumzeug … Einmal hat jemand in der Asche einer Hütte eine alte Kartoffel entdeckt. Wir zerschnitten sie, und jeder erhielt ein winziges Stück. Welch ein Festmahl! Manche Männer leckten an ihrem Stück, andere rochen daran. Der Duft erinnerte mich an zu Hause und an meine Familie.21

Ein weiterer Austausch der Befehlshaber – man entfernte Chosin und trennte die beiden nördlichen Kommandoposten wieder voneinander (die Wolchow-Front wurde dem rehabilitierten Merezkow zurückgegeben, die Leningrader Front ging an den schweigsamen Artilleristen Leonid Goworow) – kam viel zu spät, um etwas ausrichten zu können.22 Bis Mitte Juni wurden die Reste der 2. Stoßarmee in einen kleinen Sumpfstreifen westlich von Mjasnoi Bor gedrängt:

Weiße Nächte, weshalb deutsche Flugzeuge rund um die Uhr am Himmel waren, uns mit Bordwaffen angriffen und Bomben abwarfen. Das Granatfeuer dröhnte pausenlos und betäubend, genau wie das Knarren der berstenden und brennenden Bäume … Wir waren keine Armee mehr, sondern eine Schar von Marktbesuchern. Ein völliges Durcheinander – keine Kommunikation zwischen Einheiten, der Gehorsam gegenüber dem Oberkommando existierte nicht mehr. Keine Information über unsere eigene Lage, doch unbegrenzte Mengen deutscher Propaganda – Flugblätter, Zeitungen, farbige Bekanntmachungen, die sich auf dem Boden häuften und in denen wir zur Kapitulation aufgefordert wurden … Der Wald brennt, der Torf schwelt. Überall sind Bombentrichter und verdrehte, geborstene Bäume – Stapel nutzloser Gewehre, ruinierte Geschützlafetten. Und Leichen – Leichen, wohin man blickte. Tausende, stinkend und von Fliegen bedeckt, in der Junisonne verwesend. Wenn du an einer vorbeigehst, erheben sich die Fliegen und stürzen sich auf dein Gesicht – du kannst nichts erkennen, sie sind in deinen Augen, deiner Nase, überall. Große, dicke summende Fliegen – es ist widerlich, sich an sie zu erinnern. Auf jedem Flecken trockenen Bodens liegen verwundete Soldaten, schreiend, seufzend, flehend – manche bitten um Wasser, andere darum, dass jemand ihrem Leben ein Ende setzt. Aber niemand ist interessiert. Menschen, gleichgültig, mürrisch, halb wahnsinnig, wandern durch die Wälder; mit Mützen, deren Ohrenklappen unter dem Kinn zusammengebunden sind, um die Mücken fernzuhalten; mit von Schlafmangel roten und geschwollenen Augen … Niemand muß Wache halten, wir verlieren das Gefühl für die Zeit. Welches Datum ist heute? Ist es Tag oder Nacht?23

Das Ende kam in den unerbittlich sonnenhellen Nächten zwischen dem 21. und dem 24. Juni: in Form einer Reihe selbstmörderischer Ausbruchversuche durch eine Lücke in den deutschen Linien, die vier Kilometer lang und nur ein paar hundert Meter breit war. Wer genug Kraft besaß, trug ein Gewehr; die Abgezehrten und Verwundeten hatten keine Waffen bei sich. Das deutsche Feuer war, mit den Worten eines Überlebenden, »so heftig, dass alles in die Luft geschleudert wurde – Menschen, Erde, Bäume. Vor Rauch war nichts zu sehen.« Über alte und neue Leichen stolpernd, suchte er Unterschlupf in einem Bombenkrater und rutschte dann, vorbei an einem deutschen Panzer, auf einen Fluss zu. »Eine erstaunliche Stille kehrte ein, dann plötzlich eine Stimme: ›Halt! Wer ist da!‹ Es waren unsere Soldaten, die sich zur anderen Seite durchgeschlagen hatten.«24

Ein Soldat, der sich nicht mehr zu seiner eigenen Seite durchschlug, war General Wlassow. Er hatte ein paar Tage vorher jegliche Funkverbindung zum Hauptquartier eingestellt. Es ist unklar, wie genau er die nächsten drei Wochen verbrachte, aber am 12. Juli wurde er von den Deutschen in einem Dorf am Westrand des Kessels gefasst und nach Winniza in der Zentralukraine geflogen, der Stätte von Hitlers neuem vorgelagerten Hauptquartier und eines Sonderlagers für hochrangige sowjetische Gefangene. Hier – vielleicht aus Zorn über die Mjasnoi-Bor-Katastrophe, vielleicht nach Jahren der Frustration und des unterdrückten Zweifels – wandte sich Wlassow gegen Stalin: Er schrieb einen Brief an die nationalsozialistischen Behörden, in dem er ausführte, dass zahlreiche Sowjetbürger überaus antibolschewistisch eingestellt seien, weshalb man Zivilisten in besetzten Gebieten besser behandeln und sowjetische Kriegsgefangene für eine Russische Nationalarmee rekrutieren solle. Aber er hatte die Adressaten falsch eingeschätzt, denn Hitler tat den Vorschlag als Hirngespinst ab. Obwohl die Nationalsozialisten Wlassow ausgiebig für Propagandazwecke nutzten, indem sie ihn in die besetzten Territorien schickten und seinen Namen auf Flugblättern nannten, auf denen die Rote Armee zur Kapitulation aufgefordert wurde, begegnete er Hitler nie persönlich und erhielt erst im Februar 1945 den Befehl über zwei aus Kriegsgefangenen gebildete Divisionen. Im Mai wurde er von den Sowjets in den Wirren des Prager Aufstands gefangen genommen. Sie verurteilten ihn im Juli 1946 zum Tode und richteten ihn am 2. August 1946 hin.25

Wlassows Verrat war fatal für den Ruf der 2. Stoßarmee, deren Untergang nun nicht mehr mit heldenhaftem Widerstand, sondern mit einer bewussten Massendesertion in Verbindung gebracht wurde. Im August holte man Generalmajor Afanasjew, Wlassows Kommunikationschef, hinter den feindlichen Linien hervor, wo er wochenlang zusammen mit Partisanen von Igeln gelebt hatte, und flog ihn zurück nach Moskau. Sein Vernehmungsbericht, in dem er schildert, dass Wlassow in stumme Gleichgültigkeit verfallen und dann allein im Wald verschwunden sei, lässt vermuten, dass er sich vor einer Verratsanklage fürchtete. Auf dem Rückflug über die sowjetischen Linien hatte Afanasjew den Ruf »Hurra! Lang lebe unser großer und geliebter Freund und Lehrer Genosse Stalin!« nicht unterdrücken können, obwohl er der einzige Passagier gewesen sei und der Pilot ihn nicht gehört habe.26

Nach dem Krieg war jegliche Erwähnung der 2. Stoßarmee tabu. Man schrieb keine historischen Abhandlungen über sie, hielt keine Zeremonien ab und errichtete keine Denkmäler, den Witwen der Gefallenen wurden sogar Militärpensionen verwehrt. Ehemalige Kämpfer der Armee mussten ihren Dienst als schändliches Geheimnis behandeln, etwa so, als stammten sie aus der Familie eines Kulaken oder eines Geistlichen. Die Rehabilitation begann erst Ende der siebziger Jahre, als örtliche Freiwilligengruppen Reisen in die Provinzen organisierten, um Tausende noch unbegrabener Leichen zu bergen und anständig zu bestatten.

Sascha Orlow ist der Sohn eines der Gründer der Freiwilligenbewegung. Bekleidet mit hohen Gummistiefeln und einer Armeejacke, steht er neben einem stillgelegten Halbkettenfahrzeug in der Wildnis ein paar Kilometer südöstlich von Mjasnoi Bor. Schnee und Himmel sind von eintönigem, trübem Grau; die Orange- und Goldfarben der frischen Weiden und toten Schilfrohre sind gedämpft. Knapp außer Sicht, wo sich der Boden senkt, liegt der Wolchow. Außer dem Zwitschern von Finken in einem nahe gelegenen Gesträuch herrscht Stille. Hier, erklärt Sascha, habe sich ein deutscher Bunker befunden. Er kratzt den Schnee mit dem Fuß weg und legt rasch einen Lederstiefel, eine rostige Säge, zwei mit Sand gefüllte grüne Weinflaschen, den Teil eines Munitionsgürtels, ein Ofenrohr, das gewundene Skelett eines Schlauches und Dutzende von zugespitzten Gewehrpatronen des Kalibers 7,92 mm frei, die in säuberlichen Reihen in einem verfaulten Holzkasten verpackt sind. Er ignoriert nervöse Bitten zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, zerschmettert eine der Patronen an einem Stein und kippt ein Häufchen glänzender schiefergrauer Flocken auf den Boden. Ein Feuerzeug knistert, und sie flammen prasselnd auf, so dass eine kleine Fontäne leuchtender weißer Funken entsteht.

Die Funde der Gruppe sind in der Turnhalle der örtlichen Schule ausgestellt. Man sieht handgemalte Landkarten, auf denen die Fronten sorgfältig in sich überschneidendem Rot und Grau markiert sind, eine Vielzahl von Handwaffen (die Miliz beschlagnahmt sie, wie Sascha kommentiert, von Zeit zu Zeit, doch die Mitglieder der Gruppe besorgen dann einfach neue), dazu etliche Helme, Wasserflaschen und Blechlöffel mit in den Griff gekratzten kyrillischen Initialen. Drei dicke Ordner sind mit den »Hundemarken« der Roten Armee gefüllt: schmalen, mit der Hand ausgefüllten Papierformularen, die man zusammenrollte und in kleine Bakelitzylinder mit Schraubverschluss steckte. Heutzutage ist der Text fast immer unleserlich, weshalb man von den 29000 Leichen, die aus der Mjasnoi-Bor-Gegend geborgen wurden, nur 1800 identifiziert hat. Saschas wertvollstes Ausstellungsstück, ausgegraben an der Stätte von Wlassows letztem Hauptquartier, hängt an der Wand. Es ist eine Druckform, deren Bleisatzzeilen noch in einem zerfressenen Metallrahmen stecken. Gedacht war sie für die ein Blatt umfassende »Zeitung« der 2. Stoßarmee. Die Schlagzeilen lauten: »Tod den deutschen Okkupanten«, »Der Feind wird unseren Widerstand nicht brechen«, und »Unser Sieg ist nahe«. Die Ausgabe, die wohl nie hergestellt wurde, ist auf Mittwoch, den 24. Juni, datiert – den Tag, an dem die Überreste der 2. Stoßarmee zum letzten Mal durch den Mjasnoi-Bor-Korridor stürmten.

Insgesamt büßten die Leningrader Front und die Wolchow-Front durch die Winteroffensive von Januar bis April 1942308000 ihrer 326000 aktiven Kämpfer ein. Davon wurden 213303 als »medizinische Verluste« eingestuft, das heißt als Verwundete und im Krankenhaus Gestorbene, während 95000 als »unwiederbringliche Verluste«, das heißt als in der Schlacht Gefallene, als Kriegsgefangene oder Verschollene galten. Durch die Aktionen vom Mai und Juni verloren die nördlichen Fronten weitere 94000 Mann, darunter mindestens 48000, die laut deutschen Unterlagen bei Mjasnoi Bor in Gefangenschaft gerieten.27

Ilja Frenklach, ein Überlebender der dem Untergang geweihten Volkswehr, war in eine Aufklärungseinheit der 52. Armee der Wolchow-Front versetzt worden. Er hatte die Aufgabe, stundenlang regungslos im Niemandsland zu liegen und die feindlichen Linien mit einem Feldstecher zu beobachten. Der Grad der Verwesung der ihn umgebenden Leichen zeigte an, ob sie der »Einberufung in den Himmel« vom Herbst oder Frühjahr angehörten. »Während du dort lagst«, erinnerte er sich,

konntest du nicht anders, als einen Vergleich anzustellen: Warum sind die Deutschen so gut ausgebildet, während wir nur versuchen, sie mit unserer Zahl zu erdrücken? Warum setzen sie ihre Technik und ihren Verstand ein, während wir nur Bajonette haben? Warum fließt unser Blut bei jedem Angriff in Strömen, und warum häufen unsere Toten sich zu Bergen auf? Wo sind unsere Panzer? Wer braucht dieses elende Dorf Dubrowka? Dazu kam eine Menge anderer unbeantworteter Fragen.

Ein Gefühl des Ekels ergriff uns – nur Männer, die in den ersten beiden Kriegsjahren bei Leningrad oder am Wolchow gekämpft haben, werden verstehen, was ich meine. Wenn unsere Generale und Obersten fachmännisch vorgegangen wären, hätten wir mit einem Viertel der Verluste siegen können … Schlachter und Leichenbestatter – davon hatten wir viele.28