12

EL CAMPAMENTO LAURENCE

Como era la que más tiempo pasaba en casa, nombraron a Beth encargada del correo. La joven disfrutaba yendo cada día al buzón, abriendo el candado que cerraba la portezuela y repartiendo la correspondencia. Un día de julio, volvió a casa con las manos llenas y entregó tantas cartas y paquetes que parecía una auténtica cartera.

—Mamá, ¡aquí tienes tus flores! Laurie no se olvida nunca —comentó al tiempo que las colocaba en un jarrón que había en el «rincón de Marmee», cuyo contenido el afectuoso joven renovaba a diario—. Señorita Meg March, tengo una carta y un guante para usted —prosiguió Beth. Entregó ambos artículos a su hermana, que estaba sentada detrás de su madre, dando unas puntadas a unos puños.

—No entiendo. ¿Me dejé un par y solo vuelve uno? —inquirió Meg observando su guante gris de algodón—. ¿No se te habrá caído el otro en el jardín?

—No. En el buzón no había más que uno. Estoy segura.

—No soporto tener guantes desparejados. En fin, espero que el otro aparezca. La carta no es más que la traducción de una canción alemana que quería. Supongo que la habrá hecho el señor Brooke, porque ésta no es la letra de Laurie.

La señora March miró a Meg, que estaba muy guapa con un sencillo vestido de guinga. Los rizos le caían sobre la frente y, sentada junto a un costurero lleno de ordenados rollos blancos, tenía un aspecto muy femenino. Ajena a los pensamientos de su madre, la joven cosía y cantaba; sus dedos se movían con destreza y en su mente bullían ilusiones juveniles, tan frescas e inocentes como las flores que decoraban su cinturón. La señora March sonrió de satisfacción.

—La doctora Jo tiene dos cartas, un libro y un sombrero viejo muy curioso que llenaba todo el buzón y hasta sobresalía un poco —explicó Beth entre risas antes de dirigirse hacia el estudio, donde Jo estaba escribiendo.

—¡Qué bromista es Laurie! Le comenté que me encantaría que se pusieran de moda los sombreros de ala ancha porque, en los días de mucho sol, se me quema la cara. Y él dijo: «¿Qué importa la moda? Si has de sentirte más cómoda, ponte un sombrero grande». Le dije que lo haría si lo tuviese y, ahora, me manda éste para burlarse de mí. Pues me lo pondré para divertirme y le demostraré que, en efecto, no me preocupa ir a la moda. —Jo dejó el sombrero sobre un busto de Platón y leyó las cartas.

Una de ellas era de su madre y, al leerla, se le encendieron las mejillas y los ojos se le inundaron de lágrimas. La carta decía lo siguiente:

Querida:

Te escribo estas pocas líneas para decirte lo mucho que me satisfacen tus esfuerzos por controlar tu mal genio. Nunca dices nada de tu lucha, tus éxitos y tus fracasos, y puede que creas que nadie los ve, excepción hecha del Amigo, al que supongo pides ayuda cada día, a juzgar por lo gastadas que están las tapas de tu libro de oraciones. Quiero que sepas que yo también los veo y aprecio mucho tu sincero deseo de mejorar, que comienza a dar frutos. Sigue adelante, querida, con paciencia y con coraje, y recuerda que nadie te quiere tan tiernamente ni te comprende mejor que yo.

MAMÁ

¡Cómo me anima esto, mamá!, se dijo Jo. Tus palabras son más valiosas que una montaña de dinero o de alabanzas. ¡Oh, mamá, no sabes cómo me esfuerzo! Seguiré esforzándome sin desfallecer gracias a tu apoyo.

Recostó la cabeza sobre los brazos y derramó unas lágrimas de felicidad que cayeron sobre el cuento que estaba escribiendo. Había pensado que, en efecto, nadie reparaba en sus esfuerzos por mejorar y por eso el mensaje de su madre era doblemente valioso y motivador, porque era inesperado y provenía de la persona que más respeto le inspiraba. Sintiéndose más fuerte que nunca para vencer a su Apollyón particular, prendió la nota en el forro de su vestido, a modo de escudo protector y recordatorio de que no debía bajar la guardia. Luego procedió a abrir la segunda carta, preparada para encajar tanto buenas como malas noticias. Era de Laurie y, en letra elegante, se leía:

Querida Jo:

Mañana vendrá a casa un grupo de amigos y amigas ingleses con los que espero pasar un buen rato. Si hace buen tiempo, montaré una tienda de campaña en Longmeadow, remaremos en el río, comeremos y jugaremos al cróquet. Encenderemos una hoguera para preparar la comida, como si estuviésemos en un campamento gitano, y estaremos de jarana. Son gente estupenda y les encanta esta clase de fiestas. Brooke también vendrá, para vigilar que nos portamos bien, y Kate Vaughn hará lo propio con las chicas. Quiero que vengáis todas, y eso incluye a Beth, no quiero excusas de ningún tipo, nadie la molestará. No os preocupéis por la comida, yo me encargo de eso y de todo lo demás. Solo venid, estaremos entre amigos.

Ahora te dejo, pues tengo que darme prisa con los preparativos. Con cariño,

LAURIE

—¡Qué maravilla! —exclamó Jo, que corrió a comunicar a Meg la buena noticia—. Mamá, nos dejas ir, ¿verdad? A Laurie le seríamos de mucha ayuda, porque yo sé remar, Meg puede ocuparse de la comida y seguro que las niñas también pueden colaborar de alguna forma.

—Espero que los Vaughn no sean demasiado mayores y refinados. ¿Qué sabes de ellos? —preguntó Meg.

—Solo que son cuatro hermanos. Kate es mayor que tú, Fred y Frank, que son gemelos, tienen mi edad y Grace, la pequeña, tiene nueve o diez años. Laurie los conoció en el extranjero y trabó amistad con los chicos pero, por la mueca que hace cuando habla de Kate, sospecho que no le cae demasiado bien.

—Menos mal que mi vestido estampado de estilo francés está limpio. Es de lo más adecuado y, además, me favorece mucho —apuntó Meg, complacida—. Y tú, Jo, ¿tienes algo decente que ponerte?

—El traje marinero escarlata y gris me basta y me sobra. Pienso remar y correr, y no quiero que ninguna prenda almidonada me frene. Betty, ¿vendrás?

—Si me aseguráis que ningún chico me dirigirá la palabra.

—¡Ni uno solo!

—Me gusta complacer a Laurie y el señor Brooke no me da miedo, lo encuentro muy amable; pero no quiero cantar, tocar ni tener que decir nada. Me portaré bien y no molestaré a nadie. Jo, si puedo contar con tu protección, iré.

—¡Ésta es mi chica! Me encanta ver que intentas superar tu timidez. Luchar contra nuestros defectos es difícil, lo sé muy bien, pero una palabra de aliento siempre ayuda. Mamá, gracias por todo —dijo Jo, y le dio un beso en la mejilla, que la señora March apreció mucho más que si le hubieran devuelto la rosada tersura de su juventud.

—Yo he recibido una caja de chocolatinas y un dibujo que quería copiar —explicó Amy mostrando su correo.

—A mí el señor Laurence me ha enviado una nota para pedirme que toque para él esta noche, antes de que enciendan las lámparas, y por supuesto pienso ir —dijo Beth, cuya amistad con el anciano señor seguía creciendo.

—Bueno, démonos prisa y adelantemos trabajo para que mañana podamos divertirnos sin remordimientos —dijo Jo, preparada para cambiar la pluma por la escoba.

A la mañana siguiente, cuando el sol entró en el dormitorio de las jóvenes para anunciarles un buen día, vio una escena muy cómica. Todas se ocupaban de los preparativos que consideraban necesarios para la fête. Una hilera de papeles para rizar el flequillo cruzaba la frente de Meg, Jo se había aplicado una gruesa capa de crema en la cara para aliviar el malestar de las quemaduras solares, Beth se había llevado a la cama a Joanna para que la inminente separación no fuese tan dura, y Amy, superando en espectacularidad al resto, se había puesto una pinza en la nariz para levantar su humillante apéndice. Era la clase de pinza que los artistas usan para sujetar el papel al tablón de dibujo y, por ello, le parecía de lo más adecuada y eficaz para este nuevo propósito. Al sol debió de hacerle mucha gracia la escena porque se adentró en el dormitorio con una fuerza tal que despertó a Jo, quien a su vez despertó al resto con las carcajadas que le provocó ver el adorno de Amy.

El sol y las risas auguran un buen día de fiesta, y en ambas casas se inició enseguida una animada actividad. Beth, que fue la primera en estar lista, informaba de lo que ocurría en la casa vecina y entretenía a sus hermanas mientras se arreglaban con sus frecuentes telegramas desde la ventana.

—¡Allí va un hombre con la tienda! La señora Barker está guardando la comida en una cesta grande y otra pequeña. El señor Laurence acaba de echar un vistazo al cielo y a la veleta. ¡Me encantaría que nos acompañase! Ahí está Laurie, parece un marinero, ¡qué guapo está! ¡Oh, no! Está llegando un carruaje lleno de gente… una joven alta, una niña y dos niños ¡horribles! Uno de ellos está cojo, ¡pobrecito! ¡Lleva una muleta! Laurie no nos lo dijo. Daos prisa, chicas, que se está haciendo tarde. Vaya, ahí está Ned Moffat. Mira, Meg. ¿No es el muchacho que te saludó el otro día, cuando estábamos comprando?

—Así es. ¡Qué raro que venga! Pensé que estaba en casa de los Mountain. Y ahí viene Sallie; me alegra que haya vuelto a tiempo. Jo, dime, ¿estoy bien? —preguntó Meg, muy nerviosa.

—Pareces una flor. Ponte bien el vestido y endereza tu sombrero; inclinado queda algo cursi y, además, saldrá volando como sople un poco de aire. Ahora sí. ¡Vamos!

—Eh, Jo, no pensarás llevar ese sombrero, ¿verdad? ¡Es horrible y queda demasiado ridículo! No trates de parecer un chico, querida —la reprendió Meg mientras Jo se sujetaba con un lazo rojo el sombrero de paja y ala ancha, pasado de moda, que Laurie le había enviado a modo de broma.

—Claro que pienso llevarlo. ¡Es estupendo! Protege del sol, es ligero y grande. Será divertido. Además, si me siento cómoda, me da igual parecer un chico —afirmó Jo, que emprendió la marcha muy decidida, seguida por las demás. Formaban un grupo resplandeciente, todas tan bien arregladas, con trajes estivales y el rostro alegre bajo los desenfadados sombreros.

Laurie corrió a darles la bienvenida y les presentó a sus amigos con gran cordialidad. El jardín se convirtió en un improvisado recibidor en el que permanecieron durante varios minutos. Meg agradeció que la señorita Kate, a pesar de tener veinte años, vistiese con una sencillez que las jóvenes norteamericanas harían bien en imitar, y se sintió especialmente halagada cuando Ned, todo un caballero, aseguró que había aceptado la invitación para verla de nuevo. Jo comprendió enseguida por qué Laurie fruncía la boca al hablar de Kate; la joven tenía un aire distante y envarado que contrastaba con la actitud desenfadada y natural del resto de las muchachas. Beth observó a los niños y concluyó que el cojo, lejos de ser «horrible» como había pensado, era educado y débil, y decidió mostrarse más atenta con él precisamente por eso, Grace le pareció a Amy una personita alegre y bien educada; después de mirarse fijamente en silencio durante varios minutos, se hicieron grandes amigas.

La tienda, la comida y los útiles aguardaban en el lugar de la fiesta, por lo que el grupo subió a dos barcas que partieron a la vez, mientras el señor Laurence los despedía agitando el sombrero desde la orilla. Laurie y Jo remaban en una barca, y el señor Brooke y Ned en la otra, mientras Fred Vaughn, el gemelo travieso, entorpecía el avance de ambas moviendo el remo sin ton ni son desde una chalana. El divertido sombrero de Jo resultó de lo más útil. Al principio, les permitió romper el hielo, puesto que provocó más de una carcajada; después, levantó una suave y agradable brisa al aletear con los movimientos que hacía Jo al remar y, como ella mismo hizo notar, si les sorprendía un chaparrón todos podrían guarecerse en él como si fuera un paraguas. Los modales de Jo tenían a Kate perpleja. Le sorprendió oírla exclamar «¡Por Cristóbal Colón!» cuando le resbaló el remo de las manos, y observar que Laurie, que le puso el pie al acomodarse en la barca, le decía: «Querida amiga, ¿te he hecho daño?». Sin embargo, después de examinar con su anteojo a la peculiar joven, la señorita Kate decidió que era «rara, pero lista» y le sonrió desde lejos.

En el otro bote, Meg gozaba de una excelente posición, frente a los dos remeros, que admiraban la vista y manejaban las palas con una destreza y un empeño nada habituales. El señor Brooke era un joven serio y discreto, con unos hermosos ojos marrones y una voz muy agradable. A Meg le gustaba su carácter tranquilo y le consideraba una enciclopedia ambulante, una fuente de saber. No solía hablar mucho con ella, pero sí la miraba con frecuencia y ella estaba segura de que no lo hacía con animadversión. Ned, que estaba en la universidad, adoptaba el aire de superioridad que los estudiantes de primer año parecen considerar un deber ineludible; no destacaba por su inteligencia, pero era un joven alegre, de buen carácter, el acompañante perfecto para una tarde de picnic. Sallie Gardiner estaba concentrada en dos asuntos: por un lado, mantener impoluto su vestido de piqué blanco y, por otro, charlar con Fred, que parecía poseer el don de la ubicuidad y no paraba de asustar a Beth con sus travesuras.

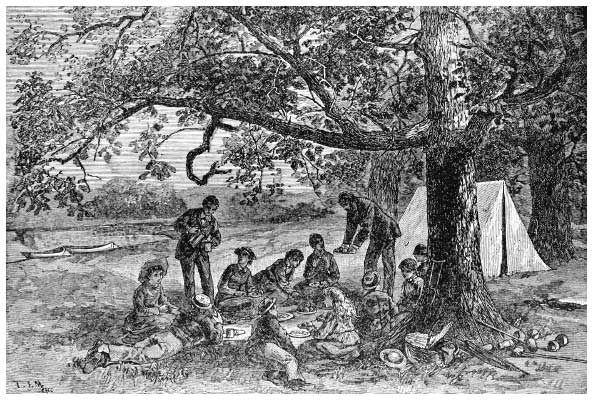

Longmeadow no quedaba lejos de la casa pero, cuando llegaron, encontraron la tienda montada y todo dispuesto en un prado con tres robles de copa ancha en el centro y una zona despejada convertida en campo de cróquet.

—¡Bienvenidos al campamento Laurence! —dijo el joven anfitrión cuando todos bajaron de las barcas entre exclamaciones de júbilo—. Brooke será el comandante en jefe; yo, el comisario general, los demás jóvenes tendrán el rango de oficiales y las damas formarán la compañía. La tienda está a vuestra disposición; el primer roble es la sala; el segundo, el comedor, y el tercero, la cocina. Ahora, vayamos a jugar un rato antes de que haga demasiado calor; comeremos después.

Frank, Beth, Amy y Grace se sentaron para ver jugar a los ocho restantes. El señor Brooke formó equipo con Meg, Kate y Fred, y Laurie lo hizo con Sallie, Jo y Ned. El equipo de los ingleses jugó bien, pero el de los estadounidenses lo hizo mejor y defendieron su territorio con el mismo entusiasmo con el que los colonos proclamaron la independencia el 4 de julio de 1776. Jo y Fred tuvieron varios encontronazos y, en una ocasión, estuvieron a punto de protagonizar una riña sonada. Jo acababa de fallar un lanzamiento y estaba de muy mal humor. Le llegó el turno a Fred, que se encontraba junto a ella; la bola dio en un palo y no se coló por muy poco. El joven aprovechó que no había nadie cerca para empujarla discretamente con el pie antes de que los demás llegasen a comprobar si había o no entrado.

—¡Lo he logrado! Ahora, señorita Jo, la pondré en su sitio y la ganaré —gritó el joven caballero, que se preparó para dar un nuevo golpe.

—La ha empujado; le he visto, me toca a mí —espetó Jo con dureza.

—No la he tocado, ¡le doy mi palabra! Puede que la pelota llegase rondando los últimos centímetros, pero eso está permitido, de modo que, por favor, apártese y déjeme seguir.

—En Estados Unidos no solemos hacer trampas. Pero no se prive por mí —replicó Jo muy enfadada.

—Todo el mundo sabe que los yanquis son los más tramposos del mundo. ¡Allá va! —dijo Fred golpeando la pelota de Jo con la suya y lanzándola muy lejos.

Jo abrió la boca con intención de soltar alguna grosería, pero se contuvo a tiempo, se puso roja como un tomate y, sin moverse del sitio, comenzó a dar golpes con el palo en el suelo con mucho empeño, mientras Fred alcanzaba la meta y, exultante, se declaraba salvado. Jo fue a rescatar su bola y tardó un buen rato en encontrarla, pues había ido a parar entre unos arbustos; cuando volvió, tenía el semblante más tranquilo, estaba de mejor humor y esperó pacientemente su turno. Hubo de dar varios golpes para recuperar la posición perdida pero, cuando lo consiguió, el equipo contrario había avanzado mucho; la bola de Kate estaba a unos centímetros de la meta, por lo que les faltaba un tiro para declararse vencedores.

—¡Por Jorge! ¡Estamos perdidos! Kate, dile adiós a tu bola. La señorita Jo me debe una, de modo que estás acabada —exclamó Fred, alterado, mientras los demás se acercaban para ver el desenlace del partido.

—A pesar de su fama de tramposos, los yanquis suelen ser generosos con sus enemigos —explicó Jo lanzando al muchacho una mirada que lo hizo enrojecer—, sobre todo cuando van a derrotarlos —añadió mientras ganaba el partido con un inspirado tiro y sin rozar la bola de Kate.

Laurie arrojó al aire su sombrero pero, comprendiendo que celebrar la derrota de sus huéspedes sería poco delicado, frenó su entusiasmo y le susurró a su amiga al oído:

—¡Bien hecho, Jo! Ha hecho trampas, yo le he visto. No lo puedo acusar en voz alta, pero tienes mi palabra de que no volverá a ocurrir.

Meg la llevó a un lado con la excusa de arreglarle una trenza suelta y le dijo, en tono de aprobación:

—Este muchacho te ha provocado de mala manera pero tú has sabido mantener la calma. ¡Estoy muy contenta, Jo!

—No me alabes tanto, Meg, podría darle una bofetada ahora mismo. De no haberme quedado entre los arbustos hasta contener mi rabia, seguro que hubiese perdido los estribos. Todavía no estoy todo lo tranquila que quisiera, de modo que espero que ni se me acerque —dijo Jo, mordiéndose los labios mientras observaba a Fred bajo la enorme ala del sombrero.

—¡Es hora de comer! —informó el señor Brooke tras consultar su reloj—. Comisario general, encienda el fuego y vaya a por agua mientras la señorita March, la señorita Sallie y yo ponemos la mesa. ¿Quién sabe hacer un buen café?

—Jo —respondió Meg, encantada de recomendar a su hermana. Y Jo, feliz de poder mostrar sus avances tras las clases de cocina, fue a preparar el puchero mientras los niños recogían ramas secas y los jóvenes encendían el fuego o traían agua de un manantial cercano. La señorita Kate dibujó unos bocetos y Frank conversó un rato con Beth, que estaba trenzando unos juncos para improvisar unos platos.

El comandante en jefe y sus ayudantes pusieron enseguida el mantel y colocaron la comida y la bebida de forma muy decorativa, con hojas verdes a modo de centro de mesa. Jo anunció que el café estaba listo y todo el mundo se sentó a disfrutar de una abundante comida, porque la juventud no suele tener problemas de dispepsia y el ejercicio despierta mucho el apetito. Fue una comida muy alegre, desenfadada y divertida, con frecuentes carcajadas que sobresaltaban a un venerable caballo que pastaba cerca. El terreno sobre el que habían colocado el mantel era desigual, lo que provocó no pocos estropicios con tazas y platos; la leche se llenó de bellotas que caían del árbol, un grupo de hormiguitas negras se sumó al festín sin que nadie las invitara y unas velludas orugas se deslizaron tronco abajo para ver mejor qué ocurría. Tras la valla asomaron las cabecitas de tres niños y, desde el otro lado del río, se oyó a un perro ladrar con toda su fuerza.

—Si te apetece, puedes echarles sal —dijo Laurie mientras le tendía a Jo un plato de fresas.

—No, gracias, las prefiero con arañas —repuso ella sacando dos incautas arañas que habían muerto ahogadas en la nata—. ¿Por qué me haces pensar ahora en aquella horrible comida que organicé, con lo buena que está la tuya? —añadió Jo, y ambos se rieron y compartieron plato, puesto que la vajilla se había quedado corta.

—Aquel día me divertí tantísimo que no logro olvidarlo. En cuanto a hoy, no es mérito mío. Yo no he hecho nada. Es todo gracias a ti, a Meg y a Brooke, y por eso me siento en deuda con vosotros. ¿Qué haremos cuando terminemos de comer? —preguntó Laurie, como si la comida fuese su último as en la manga.

—Podríamos jugar hasta que refresque un poco. Yo he traído «Autores» y es posible que la señorita Kate conozca algún entretenimiento nuevo y agradable. Ve a preguntarle; es tu invitada y deberías pasar más tiempo con ella.

—¿Acaso tú no eres mi invitada también? Pensé que se llevaría bien con Brooke, pero a él solo le interesa hablar con Meg y Kate no hace sino mirarlos todo el rato con ese ridículo anteojo que ha traído. De todos modos, iré con tal de que dejes de darme lecciones de urbanidad. No eres la persona más indicada, Jo.

La señorita Kate conocía varios juegos nuevos y; cuando las chicas no quisieron comer más y los chicos no pudieron seguir comiendo, se reunieron todos en la sala de estar para jugar al embrollo.

—Una persona empieza a contar una historia, una cualquiera que le agrade, y se calla en un punto culminante. El siguiente continúa y hace lo mismo. Si se hace bien, resulta de lo más divertido. Al final, la historia acaba siendo un embrollo, una mezcla de situaciones cómicas y dramáticas con la que pasar un buen rato. Por favor, señor Brooke, empiece usted —elijo Kate con un gesto autoritario que sorprendió a Meg, quien solía tratar al tutor con el respeto debido a todo caballero.

El señor Brooke, que estaba tumbado en la hierba entre las dos jóvenes, obedeció y empezó a relatar la historia, con sus hermosos ojos marrones fijos en las brillantes aguas del río, donde se reflejaba el sol.

—Érase una vez un

caballero que salió a buscar fortuna por el mundo, pues no poseía

nada más que la espada y el escudo. Viajó durante mucho tiempo,

casi veintiocho años, y pasó muchas penalidades, hasta que llegó al

palacio de un rey, anciano y bondadoso, que había ofrecido una

recompensa a quien domase y adiestrase un potro muy rebelde al que

tenía en gran estima. El caballero aceptó el reto y fue logrando

progresos, lento pero seguro. El potro, aunque caprichoso y

salvaje, era gallardo y no tardó en tomar aprecio a su nuevo amo.

El caballero lo entrenaba a diario e iba con él a dar una vuelta

por la ciudad, momento que aprovechaba para buscar a una bella

joven que solo había visto en sueños. Un día, mientras cabalgaba

por una calle tranquila, divisó en la ventana de un castillo

ruinoso el rostro amado. Encantado, el caballero preguntó quién

vivía en el viejo castillo y le contestaron que varias princesas

cautivas por culpa de un hechizo y que, para ganar dinero y comprar

su libertad, hilaban sin descanso durante todo el día. El caballero

deseaba liberarlas, pero era pobre, por lo que se limitó a acudir

allí cada día con la esperanza de ver el dulce rostro de su amada a

la luz del sol. Al fin, decidió entrar en el castillo y averiguar

cómo podía rescatarlas. Fue a la entrada y llamó. La enorme puerta

se abrió de par en par y el caballero contempló…

—Érase una vez un

caballero que salió a buscar fortuna por el mundo, pues no poseía

nada más que la espada y el escudo. Viajó durante mucho tiempo,

casi veintiocho años, y pasó muchas penalidades, hasta que llegó al

palacio de un rey, anciano y bondadoso, que había ofrecido una

recompensa a quien domase y adiestrase un potro muy rebelde al que

tenía en gran estima. El caballero aceptó el reto y fue logrando

progresos, lento pero seguro. El potro, aunque caprichoso y

salvaje, era gallardo y no tardó en tomar aprecio a su nuevo amo.

El caballero lo entrenaba a diario e iba con él a dar una vuelta

por la ciudad, momento que aprovechaba para buscar a una bella

joven que solo había visto en sueños. Un día, mientras cabalgaba

por una calle tranquila, divisó en la ventana de un castillo

ruinoso el rostro amado. Encantado, el caballero preguntó quién

vivía en el viejo castillo y le contestaron que varias princesas

cautivas por culpa de un hechizo y que, para ganar dinero y comprar

su libertad, hilaban sin descanso durante todo el día. El caballero

deseaba liberarlas, pero era pobre, por lo que se limitó a acudir

allí cada día con la esperanza de ver el dulce rostro de su amada a

la luz del sol. Al fin, decidió entrar en el castillo y averiguar

cómo podía rescatarlas. Fue a la entrada y llamó. La enorme puerta

se abrió de par en par y el caballero contempló…

—… a una joven bellísima que, tras un grito de alegría, exclamó: «¡Al fin! ¡Al fin!» —continuó Kate, que había leído muchas novelas caballerescas francesas y era una gran aficionada al género—. «Es ella», dijo el conde Gustave, y cayó rendido a sus pies, henchido de felicidad. «Por favor, levantaos», susurró la joven tendiéndole la mano, de marmórea blancura. «No antes de que me digáis cómo puedo rescataros», afirmó el caballero, aún hincado de rodillas. «Por desgracia, mi cruel destino me condena a permanecer aquí hasta que mi tirano sea derrotado». «¿Dónde está el villano?». «En el salón malva; id, valeroso caballero, y salvadme de la desesperación». «Así lo haré y ¡volveré victorioso o muerto!». Tras pronunciar aquellas terribles palabras, corrió hacia el salón malva, abrió la puerta de un puntapié y, cuando se disponía a entrar, recibió…

—… un golpe impresionante; un viejo vestido de negro le lanzó un diccionario de griego a la cabeza —siguió Ned—. Sir Como-sea-que-se-llame se recuperó de inmediato, arrojó al tirano por la ventana y se marchó para volver junto a la dama, victorioso, pero con un chichón en la frente; encontró la puerta cerrada con llave, rasgó las cortinas e hizo con ellas una escalera que se rompió cuando no había terminado de bajar, de modo que cayó de cabeza en el foso desde cinco metros de altura. El caballero, que nadaba como un pato, dio varias vueltas hasta llegar a una portezuela custodiada por dos fortachones. Golpeó la cabeza del uno con la del otro, con lo que crujieron como nueces, y después, haciendo gala de su impresionante fuerza, destrozó la puerta, y subió por unas escaleras de piedra cubiertas de una gruesa capa de polvo, con sapos grandes como puños y unas arañas que pondrían histéricas a las señoritas March. Al llegar a lo alto, vio una escena que le heló la sangre y casi le cortó la respiración…

—Tenía ante sí a una mujer alta, vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo y una lamparilla en la mano —prosiguió Meg—. Le indicó por señas que la siguiese y lo condujo, sigilosa, por un pasillo oscuro y frío como una tumba, flanqueado por sombrías efigies con armaduras, en medio de un silencio sepulcral, con la luz azulada de la lámpara de aceite como guía. La fantasmagórica figura volvía la cabeza hacia él de vez en cuando y mostraba, tras el blanco velo, el brillo de unos ojos terroríficos. Llegaron a una puerta con cortinajes tras los que sonaba una música hermosísima. El caballero se disponía a entrar, pero el espectro lo retuvo y agitó ante él, con aire amenazador…

—… una caja de rapé —siguió Jo en un tono muy grave que impresionó al auditorio—. «Gracias», dijo el caballero, muy educado, al tiempo que tomaba un pellizco que le hizo estornudar varias veces con tanta fuerza que se le cayó la cabeza, «¡Ja, ja!», rió el espectro, Tras mirar por el ojo de la cerradura y ver que la princesa seguía hilando para salvar su vida, el diabólico espíritu recogió el cuerpo de su víctima y lo puso en una gran caja de latón junto con otros once caballeros descabezados, como si fueran sardinas. De pronto, todos se levantaron y empezaron a…

—… bailar al son de una chirimía —intervino Fred aprovechando que Jo hacía una pausa para tomar aliento— y, mientras bailaban, el ruinoso y viejo castillo se convirtió en un buque de guerra. «¡Izad el foque, tensad las drizas, virad el timón a sotavento y zafarrancho de combate!», rugió el capitán al ver aparecer en el horizonte un barco pirata portugués con una bandera negra como el carbón ondeando en su trinquete. «A por ellos, mis valientes. ¡La victoria es nuestra!», grita el capitán antes de que empiece la cruenta lucha. Por supuesto, los ingleses vencieron, como ocurre siempre, y, tras hacer prisionero al capitán del barco pirata, se lanzaron contra la goleta, cuyos puentes estaban llenos de cadáveres y los imbornales rebosaban sangre porque su tripulación había recibido la consigna de «usar el alfanje y vender caro el pellejo». «Auxiliar de contramaestre, coja una gaza del foque y azote a este hombre para que confiese sus pecados el doble de rápido», indicó el capitán inglés. El portugués calló como un muerto y recorrió el tablón mientras los marineros gritaban entusiasmados. Pero el astuto perro buceó y se situó bajo el buque de guerra, le hizo un agujero y lo hundió. Y el barco fue a parar al fondo del mar, donde…

—¡Válgame el cielo! ¿Qué puedo decir después de esto? —exclamó Sallie cuando Fred terminó su atropellada narración, que era un auténtico galimatías de términos náuticos y aventuras sacadas de sus libros favoritos—. Llegaron al fondo del mar, donde les dio la bienvenida una atractiva sirena, que se entristeció mucho al encontrar una caja con caballeros sin cabeza. Los puso en salmuera con idea de averiguar aquel misterio, puesto que, por su condición femenina, era muy curiosa. Al correr el tiempo, un buceador pasó junto a la sirena y ésta le dijo: «Si te la puedes llevar, te regalo esta caja de perlas». Había decidido devolver a su lugar a los caballeros, pero no podía llevarlos ella porque pesaban demasiado. El buceador se sintió defraudado cuando abrió la caja y vio que no contenía perlas. La dejó en un campo abandonado, donde la encontró…

—… una niña que cuidaba a cien gansos bien alimentados que vivían en el campo —continuó Amy cuando Sallie dio por terminada su parte—. La niña sintió lástima por los caballeros y le preguntó a una anciana qué podía hacer para ayudarlos. «Tus gansos te lo dirán, lo saben todo», contestó la mujer. Así pues, les preguntó qué podía ponerles por cabeza, puesto que habían perdido las suyas, y los cien gansos abrieron el pico a un tiempo y exclamaron…

—¡Calabazas! —exclamó

Laurie enseguida—. «Eso es», dijo la niña, y corrió a buscar doce

buenas calabazas en el huerto. Las colocó y los caballeros

revivieron de inmediato, le dieron las gracias y se marcharon sin

notar el cambio, puesto que había muchas otras personas con

calabazas por cabeza en el mundo. El caballero que nos ocupa

decidió reunirse con su amada de dulce rostro, y le informaron de

que las princesas se habían liberado por sí mismas y todas se

habían marchado para casarse, menos una. Al enterarse, el caballero

se entusiasmó, montó al potro, que había seguido a su lado en los

buenos y malos momentos, y galopó hasta el castillo para averiguar

quién permanecía en él. Miró por encima del seto y vio a la reina

de su corazón cogiendo flores en el jardín. «¿Me regaláis una

rosa?», preguntó. «Tendréis que entrar a por ella, yo no puedo ir

hacia vos, no sería correcto», contestó ella, dulce como la miel.

El caballero trató de saltar el seto, pero este crecía, era cada

vez más alto, para su desesperación. Así pues, se armó de paciencia

y comenzó a arrancar las ramas hasta que hizo un hueco por el que

asomar la cabeza e implorar: «Por favor, dejadme entrar. ¡Dejadme

entrar!». Sin embargo la hermosa princesa pareció no oírle o no

entenderle, ya que siguió cogiendo flores y le dejó a solas con su

lucha. Frank os contará si logró o no entrar…

—¡Calabazas! —exclamó

Laurie enseguida—. «Eso es», dijo la niña, y corrió a buscar doce

buenas calabazas en el huerto. Las colocó y los caballeros

revivieron de inmediato, le dieron las gracias y se marcharon sin

notar el cambio, puesto que había muchas otras personas con

calabazas por cabeza en el mundo. El caballero que nos ocupa

decidió reunirse con su amada de dulce rostro, y le informaron de

que las princesas se habían liberado por sí mismas y todas se

habían marchado para casarse, menos una. Al enterarse, el caballero

se entusiasmó, montó al potro, que había seguido a su lado en los

buenos y malos momentos, y galopó hasta el castillo para averiguar

quién permanecía en él. Miró por encima del seto y vio a la reina

de su corazón cogiendo flores en el jardín. «¿Me regaláis una

rosa?», preguntó. «Tendréis que entrar a por ella, yo no puedo ir

hacia vos, no sería correcto», contestó ella, dulce como la miel.

El caballero trató de saltar el seto, pero este crecía, era cada

vez más alto, para su desesperación. Así pues, se armó de paciencia

y comenzó a arrancar las ramas hasta que hizo un hueco por el que

asomar la cabeza e implorar: «Por favor, dejadme entrar. ¡Dejadme

entrar!». Sin embargo la hermosa princesa pareció no oírle o no

entenderle, ya que siguió cogiendo flores y le dejó a solas con su

lucha. Frank os contará si logró o no entrar…

—¡No puedo! Yo no juego, nunca lo hago —dijo Frank, consternado por el apuro del que debía salvar a la ridícula pareja. Beth había desaparecido detrás de Jo y Grace se había quedado dormida.

—¿Vamos a dejar al pobre caballero peleando con el seto? —preguntó el señor Brooke, sin dejar de mirar el río y jugueteando con la rosa silvestre que llevaba en el ojal.

—Supongo que la princesa le dio una flor y le abrió la puerta al cabo de un rato —dijo Laurie sonriendo mientras tiraba bellotas a su tutor.

—¡Vaya una historia sin pies ni cabeza nos ha salido! Con un poco de práctica, podríamos lograr algo más atinado. ¿Conocéis la verdad? —preguntó Sallie cuando terminaron de reírse de la historia del caballero.

—Espero que sí —respondió Meg con tono serio.

—Me refiero al juego.

—¿En qué consiste? —inquirió Fred.

—Bueno, juntamos las manos, poniendo las unas sobre las otras, elegimos un número y vamos retirando las manos por turnos. La persona que las aparta en el momento en que se diga el número elegido tiene que contestar la verdad a las preguntas que le formulen los demás. Es muy divertido.

—Probemos —dijo Jo, a la que le encantaba probar cosas nuevas.

La señorita Kate, el señor Brooke, Meg y Ned se excusaron, pero Fred, Sallie, Jo y Laurie juntaron las manos y contaron. Laurie fue el primero en tener que contestar.

—¿Quiénes son tus héroes? —preguntó Jo.

—Mi abuelo y Napoleón.

—¿Qué dama te parece más hermosa? —preguntó Sallie.

—Margaret.

—¿A cuál prefieres? —inquirió Fred.

—A Jo, por supuesto.

—¡Qué preguntas más tontas! —exclamó Jo, y se encogió de hombros con desdén al ver que todos reían por el tono decidido de Laurie.

—Probemos otra vez. El juego de la verdad no está mal —opinó Fred.

—Para usted es de lo más adecuado —musitó Jo molesta.

En ese segundo turno, le tocó a ella contestar.

—¿Cuál es su peor defecto? —preguntó Fred para poner a prueba la virtud de Jo, de la que él carecía.

—Mi mal pronto.

—¿Qué es lo que más deseas? —preguntó Laurie.

—Unos cordones nuevos para las botas —contestó Jo, que había adivinado su intención y se salió por la tangente.

—Esa respuesta no vale. Tienes que decir qué es lo que más deseas.

—Talento. ¿A que te gustaría poder regalármelo, Laurie? —dijo Jo con una sonrisa al ver la expresión de contrariedad de su amigo.

—¿Qué virtudes valoras más en un hombre? —inquirió Sallie.

—Valor y honradez.

—Me toca a mí —dijo Fred al retirar la mano.

—Ahora es la oportunidad —susurró Laurie al oído de Jo, que asintió y preguntó:

—¿Hizo usted trampas en el partido de cróquet?

—Bueno, sí, un poco.

—¡Bien! Y la parte del cuento que explicó, ¿no la sacó de El león de mar? —siguió Laurie.

—En gran medida, sí.

—¿Cree que la nación inglesa es perfecta en todo? —intervino Sallie.

—Me avergonzaría de mí mismo si no lo creyera.

—Es un verdadero patriota. Ahora, señorita Sallie, no es necesario que contemos, le toca a usted. Primero heriré sus sentimientos preguntándole si se considera coqueta —dijo Laurie, mientras Jo hacía un gesto con la cabeza a Fred para indicar que ya estaban en paz.

—¡Qué impertinente! Por supuesto que no lo soy —exclamó Sallie con un aire que demostraba lo contrario.

—¿Qué es lo que más odia? —preguntó Fred.

—Las arañas y el pudin de arroz.

—¿Qué es lo que más te gusta? —inquirió Jo.

—Bailar y los guantes franceses.

—Bueno, creo que el juego de la verdad es bastante tonto; ¿por qué no jugamos a algo más inteligente como, por ejemplo, «Autores»? Así, de paso, refrescamos la memoria —propuso Jo.

Ned, Frank y las niñas se sumaron, y los tres mayores se fueron a charlar a un rincón. La señorita Kate retomó su boceto, Margaret la observaba dibujar y el señor Brooke estaba tendido sobre la hierba fingiendo leer un libro.

—¡Qué bien lo hace! ¡Cómo me gustaría saber dibujar! —apuntó Meg con admiración y algo de pena.

—¿Por qué no va a clases? Me da la impresión de que tiene gusto y talento para el dibujo —repuso Kate amablemente.

—No tengo tiempo.

—Supongo que su madre prefiere que aprenda otras cosas. La mía también, pero yo le demostré que tenía talento después de tomar unas cuantas clases a escondidas y a partir de entonces me animó a continuar. ¿No podría pedirle ayuda a su institutriz?

—No tengo.

—Ah, olvidaba que las jóvenes norteamericanas suelen ir a la escuela. Papá dice que aquí las escuelas son excelentes. Usted irá a una privada, ¿verdad?

—No voy a la escuela. De hecho, yo soy institutriz.

—¡Oh! ¿En serio? —dijo la señorita Kate por no decir «¡Qué horror, querida!», aunque su tono y la expresión de su rostro la delataban, hasta el punto de que Meg se puso roja y deseó no haber sido tan sincera.

El señor Brooke levantó la vista y dijo:

—Las jóvenes norteamericanas valoran la independencia tanto como sus antepasados y se las admira y respeta por ganarse la vida por sí mismas.

—¡Oh, sí, claro! Está muy bien y no tengo nada en contra de eso. En mi país hay muchas jóvenes respetables de gran valía que lo hacen; los nobles las emplean como institutrices porque, al ser hijas de caballeros, tienen buenos modales y son cultas —dijo la señorita Kate en un tono condescendiente que hirió el orgullo de Meg e hizo que su trabajo pareciera degradante, además de carente de encanto.

—Señorita March, ¿le sirvió la canción alemana? —inquirió el señor Brooke para cambiar de tema.

—Sí, fue un gesto muy amable, me siento en deuda con quien la tradujo, fuese quien fuese —respondió Meg, y su rostro abatido volvió a iluminarse.

—¿No lee en alemán? —preguntó la señorita Kate con sorpresa.

—No muy bien. Mi padre, que es quien me estaba enseñando, está fuera y, sola, no consigo avanzar porque no tengo a nadie que me corrija la pronunciación.

—Si quiere, podría practicar un poco ahora. Aquí tiene María Estuardo, de Schiller, y un maestro que disfruta enseñando —dijo el señor Brooke tendiéndole con una amable sonrisa el libro.

—Es muy difícil, me da miedo intentarlo —dijo Meg con gratitud pero avergonzada al pensar en leer con aquella joven tan culta a su lado.

—Leeré un poco para que se anime. —Y la señorita Kate leyó uno de los pasajes más bellos con una pronunciación perfecta pero perfectamente carente de emoción.

El señor Brooke no hizo observación alguna y devolvió el libro a Meg, que comentó, inocentemente:

—Pensé que era poesía.

—Lo es en parte; intente leer este fragmento.

El señor Brooke esbozó una sonrisa curiosa, cuando abrió el libro por el lamento de María.

Meg, que seguía obedientemente las indicaciones que su nuevo profesor le hacía usando una brizna de hierba como puntero, leyó lentamente, con timidez, sin ser consciente de que convertía hasta las palabras más duras en poesía gracias a la dulzura y musicalidad de su voz. El verde puntero avanzó página abajo y la joven se fue perdiendo en la belleza de la triste escena descrita y, olvidando que no estaba sola, adoptó una entonación levemente más dramática al leer las palabras de la desdichada reina. De haber visto cómo la contemplaban aquellos ojos marrones, se habría interrumpido en el acto pero, como no levantó la vista, pudo aprovechar la lección hasta el final.

—¡Muy bien! ¡En serio! —exclamó el señor Brooke, que pasó por alto los muchos errores de Meg y parecía de verdad alguien que «disfruta enseñando».

La señorita Kate contempló con el anteojo la escena y, tras cerrar el cuaderno de dibujo, comentó con condescendencia:

—Tiene buen acento y, con el tiempo, lo hará de maravilla. Le recomiendo que siga estudiando, porque a una institutriz le es muy útil saber alemán. Voy a echar un vistazo a Grace, que no para de correr y brincar. —Dicho esto, la señorita Kate se marchó añadiendo para sus adentros: ¡Qué raros son los yanquis! Mucho me temo que van a echar a perder a Laurie.

—Había olvidado que los ingleses desprecian a las institutrices y no las consideran como nosotros —apuntó Meg mientras observaba, con expresión de enojo, cómo se alejaba la mujer.

—Los tutores tampoco están demasiado bien vistos, como he tenido la desgracia de comprobar. Para los trabajadores, no hay mejor lugar que Estados Unidos, señorita Margaret. —El señor Brooke parecía tan satisfecho y alegre que Meg se arrepintió de haberse quejado de sus cargas.

—Entonces, me alegro de vivir aquí. No me gusta mi trabajo, pero me reporta muchas satisfacciones, de modo que no me puedo quejar. No obstante, desearía disfrutar enseñando, como usted.

—Sospecho que disfrutaría si tuviese a Laurie por alumno. Sentiré mucho no estar con él el año que viene —comentó el señor Brooke mientras hacía un agujero en la hierba.

—Supongo que irá a la universidad. —Las palabras salieron de los labios de Meg, pero sus ojos preguntaban: «¿Y qué será de usted?».

—Sí, es hora de que vaya; ya está casi preparado y, en cuanto salga, se hará soldado.

—¡Me alegra saberlo! —exclamó Meg—. Me parece que todos los jóvenes se enrolarían gustosos, aunque a las madres y las hermanas que se quedan en casa les resulte duro —añadió con pena.

—Yo no tengo hermanas y solo unos pocos amigos a los que les importaría si vivo o muero —dijo el señor Brooke con amargura mientras, con aire distraído, dejaba la rosa en el agujero y lo cubría de tierra, como si fuese una tumba.

—Estoy segura de que a Laurie y a su abuelo les importaría mucho y, si algo le ocurriera, todos en mi familia lo lamentaríamos mucho —repuso Meg con el corazón en la mano.

—Se lo agradezco, es muy amable —dijo el señor Brooke, nuevamente animado; pero, antes de que pudiese terminar la frase, Ned llegó montado en un viejo caballo para lucir sus dotes de jinete ante las jóvenes, y ya no tuvieron ocasión de charlar a solas en lo que restó del día.

—¿No te gusta montar? —le preguntó Grace a Amy mientras descansaban después de una carrera por el campo, organizada por Ned.

—Me encanta. Mi hermana Meg solía montar cuando papá era rico, pero ahora ya no tenemos caballos y hemos de conformarnos con Manzano —explicó Amy entre risas.

—¿Qué es Manzano?, ¿un burro? —preguntó Grace, picada por la curiosidad.

—Verás, a Jo le encantan los caballos, al igual que a mí, pero solo nos queda una vieja silla de montar y ningún caballo. En el jardín hay un manzano que tiene una rama baja, así que le colocamos la silla, sujetamos las riendas y nos turnamos para imaginar que vamos cabalgando.

—¡Qué divertido! —Grace se echó a reír—. En casa tengo un poni y paseo en él por el parque casi a diario, con Fred y Kate. Es muy agradable, porque siempre me encuentro con amigas mías y la alameda está llena de damas y caballeros.

—¡Qué delicia! Espero ir a Europa algún día, pero preferiría ir a Roma que a Alameda —dijo Amy, que no tenía la más remota idea de lo que significaba «alameda» pero no se atrevía a preguntarlo.

Frank, que estaba sentado detrás de las niñas escuchando lo que decían, apartó la muleta con un gesto de invitación al ver cómo los demás muchachos se divertían haciendo gimnasia. Beth, que estaba recogiendo las cartas desperdigadas del juego «Autores», levantó la mirada y dijo con amabilidad pero sin abandonar su habitual timidez:

—Parece cansado; ¿puedo ayudarle en algo?

—Por favor, converse conmigo; me aburro aquí solo, sentado —contestó Frank, que a todas luces no estaba acostumbrado a salir de casa.

Si le hubiese pedido que pronunciase un discurso en latín, a la vergonzosa joven no le hubiese parecido una tarea más difícil de cumplir pero, como no tenía adonde huir, Jo no estaba cerca para escudarse tras ella y el pobre niño parecía tan necesitado de compañía, resolvió valientemente probar suerte.

—¿De qué quiere hablar? —preguntó juntando con torpeza las cartas y dejando caer la mitad al intentar atarlas.

—Bueno, podríamos charlar sobre críquet, remo o caza —apuntó Frank, que aún no se había hecho a la idea de que debía renunciar a ciertos entretenimientos.

¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer? No sé nada de todo eso, pensó Beth. Su nerviosismo era tal que olvidó la cojera del niño y preguntó, con la esperanza de hacerle hablar:

—Yo no he ido nunca de caza, pero supongo que usted es un experto.

—Fui de caza en una ocasión, pero ya no podré volver nunca porque tuve una mala caída al saltar una valla alta. Los caballos y las cacerías han acabado —explicó Frank con un suspiro que hizo que Beth lamentase haber hablado sin pensar.

—Los ciervos de su país son mucho más bonitos que nuestros búfalos, que son feísimos —dijo Beth buscando inspiración en las praderas y felicitándose por haber leído uno de los libros de chicos que tanto gustaban a Jo.

Los búfalos dieron pie a una conversación más satisfactoria y, en su afán por entretener al muchacho, Beth se olvidó de sí misma y no se percató de la sorpresa y alegría con que sus hermanas la observaron conversar animadamente con aquel jovencito que había considerado horrible y del que creía que debían protegerla.

—¡Dios la bendiga! Siente lástima por él y por eso es tan amable —comentó Jo con una sonrisa al verla desde el campo de cróquet.

—Siempre he pensado que es una santa —añadió Meg como si aquella escena fuese la prueba definitiva.

—Hacía tiempo que no oía a Frank reír así —explicó Grace a Amy mientras hablaban de muñecas y creaban un juego de té con cascaras de bellota.

—Mi hermana Beth puede ser fastidiosa cuando se lo propone —dijo Amy, complacida por el éxito de su hermana. En realidad había querido decir «fascinante» pero, como no conocía bien el significado de ninguna de las dos palabras, le pareció que «fastidiosa» era la adecuada y le sonó bien.

La tarde acabó con un improvisado circo, una partida del zorro y las gallinas y un partido amistoso de cróquet. Al ponerse el sol, ya habían recogido la tienda, guardado los cestos, retirado los palos del campo de juego y cargado los botes, y el grupo se aventuró río abajo, cantando a voz en cuello. Ned, en un arranque sentimental, cantó una balada con el melancólico estribillo:

¡Solo estoy, sí, solo estoy!

Y la letra:

Si ambos somos jóvenes y tenemos corazón,

¿por qué nos mantenemos tan fríamente a distancia?

sin dejar de mirar a Meg con una expresión tan lastimera que ella soltó una carcajada que echó a perder el efecto de la canción.

—¿Cómo puede ser tan cruel conmigo? —le susurró Ned aprovechando que los demás hablaban y no le oirían—. Primero pasa todo el día pegada a esa estirada inglesa y ahora se burla de mí.

—No era mi intención, pero estaba tan gracioso que no he podido evitarlo —contestó Meg, pasando por alto a propósito la primera parte de su reproche, pues ciertamente le había huido por lo ocurrido en la fiesta de los Moffat y por lo que le había oído decir a él después.

Ned se sintió ofendido y, volviéndose hacia Sallie en busca de consuelo, dijo:

—Esta muchacha no es nada coqueta, ¿verdad?

—Es cierto, pero es un encanto —contestó Sallie defendiendo a su amiga sin por ello negar sus faltas.

—Tampoco es tan inocente como parece —apostilló Ned, que pretendía dárselas de listo y lo consiguió como suele ocurrir con los caballeros.

Los asistentes a la fiesta se despidieron muy cordialmente en el mismo jardín en el que se habían encontrado. Los Vaughn se marchaban a Canadá. La señorita Kate siguió con la mirada a las cuatro hermanas mientras atravesaban el jardín en dirección a su casa y dijo, sin el tono resabido habitual en ella:

—A pesar de lo maleducadas que pueden parecer a simple vista, las jóvenes norteamericanas son muy agradables cuando se las conoce mejor.

—No puedo estar más de acuerdo —convino el señor Brooke.