Capítulo 5

Rara avis

El jaguar es un animal ruidoso; ruge mucho por la noche, en especial antes del mal tiempo.

Me desperté con una pequeña expectativa excitante corriendo por mis venas. Me costó un instante recordar el motivo, pero enseguida me vino a la cabeza: estaba a punto de iniciar un nuevo cuaderno científico. El primero lo había llenado a rebosar de infinidad de preguntas, algunas respuestas y diversas observaciones y dibujos. Había sido mi fiel compañero durante el año anterior, e incluía mis notas sobre la nueva especie de algarroba vellosa que el abuelo y yo habíamos descubierto, la Vicia tateii. Tal vez un día —quién sabe— el cuaderno se convertiría en un objeto de interés científico e histórico.

Pero ahora ya había llegado la hora de decirle adiós al viejo y empezar el alegre cuaderno rojo que el abuelito me había dado. Lo abrí, aspiré el aroma a papel y cuero fresco. ¿Había algo que superase las promesas y el potencial de una página en blanco? ¿Qué otra cosa podía resultar más placentera? No importaba que pronto hubiera de estar cubierta de una tosca caligrafía; ni tampoco que mis renglones tomaran inevitablemente una inclinación descendente hacia la esquina derecha; ni que yo hiciera borrones con la tinta, ni que los dibujos nunca me salieran como había previsto en mi imaginación. Todo eso no importaba. Lo que contaba era la posibilidad misma. Una podía vivir de la pura posibilidad, al menos por un tiempo.

Bajé con todo sigilo, evitando el tramo traicionero que había en mitad del séptimo peldaño y cuyo crujido era como un disparo de pistola. Apenas comenzaba a haber movimiento en la casa. Si me apresuraba, podría disponer de un rato para mí sola. Me colé por la puerta principal y salí al fresco de la mañana dispuesta a tomar mis notas.

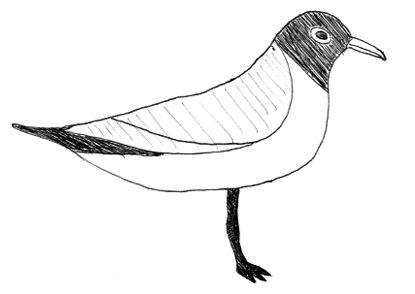

Y ahí mismo, para mi sorpresa, en el patio de delante, había un extraño pájaro gris y blanco. Era del tamaño de una gallina, pero con una forma totalmente distinta. Tenía el plumaje lustroso; el pico curvo, aguzado y rojizo. Sus patas eran amarillas y, mira por dónde, con terminación palmípeda. Por consiguiente, era un pájaro que podía nadar, además de volar. Y aquel pico no parecía pensado para picotear fruta o atrapar insectos, sino para desgarrar carne. ¿Un pájaro carnívoro, pues? ¿Un pato carnívoro? Me senté en el porche, despacito y en silencio para no espantarlo, abrí mi nuevo cuaderno y escribí: sábado, 8 de septiembre de 1900. Muy nuboso, viento del sudoeste. Extraño pájaro en el patio, con este aspecto:

Me apresuré a terminar el dibujo antes de que mi modelo saliera volando. Le estaba dando los últimos toques cuando se abrió la puerta principal y salió Harry:

—Bicho —gritó—, a desayunar.

El pájaro, sobresaltado, alzó el vuelo, alejándose hacia los robles de Virginia que bordeaban nuestro patio, y se posó de nuevo en el suelo. Eso me sorprendió. Me detuve a reflexionar. No era un paseriforme o pájaro vulgar: imposible con esas patas palmípedas.

—¿Has visto ese pájaro, Harry? ¿Qué crees que es?

Pero Harry había vuelto adentro.

Antes de seguirlo, eché un vistazo rápido a mi barómetro y observé que la presión había descendido de forma significativa. ¿Se habría estropeado mi instrumento? Le di un golpecito con la uña, pero se mantuvo en su sitio.

Entré en casa y, justo en ese momento, se levantó viento y cerró la puerta a mi espalda con estrépito. Entonces no le atribuí ningún significado a ese detalle.

Como era sábado, tenía mi media hora obligatoria de práctica de piano después del desayuno. Luego fui a buscar al abuelo a la biblioteca. Di unos golpecitos en la puerta y él gritó: «Adelante, si no hay más remedio». Estaba sentado ante su escritorio leyendo Las talofitas de Norteamérica. He de confesar que los hongos no eran precisamente mi tema favorito, pero como él siempre me recordaba, todas las formas de vida estaban entrelazadas y no debíamos descuidar ninguna. Hacerlo era prueba de un intelecto superficial y una erudición chapucera.

—Abuelito —dije—, ¿puedo usar el atlas de pájaros?

—Querrás decir si puedes consultar el atlas de pájaros. Y la respuesta es sí, claro, puedes consultarlo. Mis libros son tuyos.

Lo dejé trabajando y saqué de la estantería la pesada Guía de campo Thompson de los pájaros. La hojeé y me distraje unos momentos con el asombroso despliegue del pavo real y la extraña forma del flamenco, antes de llegar a una sección que no había explorado hasta entonces: «Aves marinas del golfo de México». Para una chica que nunca había estado en la costa, aquello resultaba sumamente interesante.

—¡Caray! —exclamé inclinándome sobre las páginas.

—Calpurnia, me consta que eres capaz de expresarte sin recurrir a vulgares exclamaciones. El uso de la jerga popular denota una pobre imaginación y una mente perezosa.

—Sí, señor —murmuré, aunque mi mente estaba en otro lado. Observé atentamente una ilustración del pájaro que había visto en el patio—. ¡Recórcholis!

—Calpurnia.

—¿Humm? ¡Ay, perdón! Abuelo, mire este pájaro. He visto uno igual esta mañana.

Él se levantó y atisbó por encima de mi hombro.

—¿Estás segura? —preguntó frunciendo el entrecejo.

Abrí mi cuaderno y le enseñé mi dibujo.

—Es el mismo, ¿no?

El abuelo comparó ambos dibujos, llevando de uno a otro su deformado índice.

—La silueta es correcta —murmuró— y también la gorguera, así como las plumas primarias y secundarias. ¿Estás segura de que tenía esta zona oscura de aquí, entre el ala superior y la extremidad distal del ala?

—Sí, señor.

—¿Y no tenía una «ventana» blanca aquí, en el ala?

—No, señor, que yo haya visto.

—Entonces es una gaviota reidora, o Leucophaeus atricilla. Qué extraño. Es una gaviota que se halla habitualmente a un margen de cuarenta kilómetros tierra adentro, y, por el contrario, aquí está, a trescientos kilómetros de la costa. —Se echó hacia atrás en la silla, juntó las yemas de los dedos y miró hacia el techo con el entrecejo fruncido, perdido en sus pensamientos. La biblioteca quedó en silencio, salvo por el tictac del reloj de la repisa de la chimenea. No me atreví a interrumpir sus cavilaciones. Tras unos minutos, se levantó y escrutó su propio barómetro, que estaba colgado en la pared. Tenía una expresión grave y distante.

—¿Está estropeado su barómetro, señor? —quise saber—. Al mío también le pasa algo raro.

—No. A los barómetros no les pasa nada. Pero tenemos que avisarles… Espero que no sea demasiado tarde.

Me recorrió un escalofrío.

—Avisar, ¿a quién? Y demasiado tarde, ¿para qué?

Como estaba sumido en sus cavilaciones, no me respondió. Se puso el abrigo y el sombrero, cogió el bastón y se fue hacia la puerta. ¿Qué sucedía? Me apresuré a seguirlo, muerta de ansiedad. Él caminaba con paso vivo, echando miradas inquietas al cielo y murmurando:

—Ojalá no sea demasiado tarde.

—Demasiado tarde, ¿para qué?

—Podría estar acercándose una terrible tormenta. Me temo lo peor. Debemos avisar a la gente de la costa. Tu madre tiene parientes en Galveston, ¿no?

—El tío Gus y la tía Sophronia. Y su hija Aggie. Que es mi prima, por lo tanto, aunque nunca nos hemos visto.

—Tu madre debería llamarlos por teléfono de inmediato.

—¿Por teléfono? ¿A Galveston? —La idea me dejó patidifusa. Nunca habíamos hecho una cosa tan absurda; el gasto y los inconvenientes que representaba eran inconcebibles. Observé los rollizos cúmulos del horizonte, y, aunque eran muchos, no aprecié ningún augurio de catástrofe. Me parecieron nubes vulgares.

Pasamos junto a la limpiadora de algodón, que había sido de mi abuelo y ahora era de mi padre. Había una hilera de viejos confederados y de combatientes indios sentados enfrente, que se mecían rítmicamente mientras hablaban de glorias y derrotas pasadas, haciendo de vez en cuando una pausa, en el movimiento hacia delante, para escupir tabaco. Todo el suelo en torno a ellos estaba salpicado de asquerosos y relucientes grumos que parecían babosas muertas. Backy Medlin era el que mejor puntería tenía, pese a ser el más viejo y decrépito, tal vez porque llevaba practicando más tiempo que nadie. Era capaz de darle de lleno a una cucaracha, Periplaneta americana, a tres metros de distancia, una hazaña muy admirada por mis hermanos. Los viejos carcamales saludaron a mi abuelo, que había luchado junto a ellos en la guerra, pero él no dio muestras de haberlos oído.

Nos apresuramos hasta la oficina de Western Union, que estaba alojada junto al periódico y a la centralita de teléfonos. La campanilla de la puerta anunció nuestra llegada y el telegrafista, el señor Fleming, salió a recibirnos.

Al ver al abuelo, se puso firmes y le dirigió un saludo militar, diciendo:

—Capitán Tate.

—Buenas tardes, señor Fleming. No es necesario el saludo. Los dos somos viejos. La guerra terminó hace mucho.

El señor Fleming se colocó en posición de descanso.

—La Guerra de Agresión del Norte nunca terminará, capitán. ¡La Causa no está perdida! ¡El Sur se alzará de nuevo!

—No vivamos atascados en el pasado, señor Fleming. Seamos hombres con visión de futuro.

Ya había oído conversaciones parecidas otras veces. El señor Fleming se exaltaba con facilidad y era capaz de escupir vitriolo a propósito de los yanquis. En circunstancias normales, habría resultado entretenido, pero hoy no era un día normal.

El abuelo prosiguió:

—Hemos de apresurarnos. Tengo que enviar tres telegramas inmediatamente.

—Por supuesto, señor. Si escribe su mensaje aquí, los despacharé en cuanto pueda. ¿A quiénes van dirigidos?

—A los alcaldes de Galveston, Corpus Christi y Houston. Aunque me temo que no conozco sus nombres.

—No se preocupe. Los dirigiremos al excelentísimo alcalde de cada lugar, y con eso bastará. Yo conozco a todos los jefes de telégrafos. Nos aseguraremos de que los telegramas llegan a su destino.

El abuelo escribió el mensaje y se lo entregó al señor Fleming, que lo examinó con sus anteojos de media luna y lo leyó en voz alta:

—«Gaviota avistada a trescientos kilómetros de la costa. Stop. Indicios de gran tormenta aproximándose. Stop. Evacuación tal vez resulte necesaria. Stop». —Se alzó las gafas sobre la frente y frunció el entrecejo—. ¿Es correcto, capitán?

—Correcto, gracias. La isla de Galveston no tiene rompeolas y es extremadamente vulnerable. O sea que envíe ese primero.

—Esto es un asunto muy grave. ¿De veras cree que la gente debería salir de allí solo por un pájaro?

—Señor Fleming, ¿usted ha visto alguna vez una gaviota reidora en el condado de Caldwell?

—No… supongo que no. Pero incluso así me parece una medida muy drástica. Me imagino que allá abajo están acostumbrados a los vendavales.

—Pero no como este, señor Fleming. Temo que se produzca una catástrofe de enorme magnitud.

—¿De veras ha visto una gaviota?

—La ha visto mi nieta a primera hora de la mañana.

El telegrafista me miró de soslayo y se estremeció. Yo podía leerle el pensamiento; era algo así como: «¿Evacuar las mayores ciudades de Texas por el testimonio de una niña? ¿Qué locura es esta?».

El abuelo continuó diciendo:

—Hay pruebas de que los animales poseen sentidos de los que nosotros carecemos, que pueden advertirles de los desastres naturales. Existen muchos relatos de casos similares. Los elefantes de Batavia tienen fama de prever los maremotos; y los murciélagos de Mandalay, de predecir los terremotos.

El señor Fleming habló lentamente:

—Bueno… ahora mismo están todas las líneas ocupadas. El precio del algodón está experimentando hoy grandes oscilaciones, de manera que hay mucho tráfico comercial. Tengo un montón de órdenes de compra y venta acumuladas antes que usted. Me temo que habrá un par de horas de espera.

Yo nunca había oído al abuelo alzar la voz, y tampoco lo hizo en ese momento, pero su mirada se volvió de hielo y su tono, de acero. Inclinándose sobre el mostrador y arqueando sus pobladas cejas, taladró al telegrafista con sus penetrantes ojos azules.

—Esto, señor Fleming, es una cuestión de suma gravedad; posiblemente, un asunto de vida o muerte. Las simples transacciones comerciales tendrán que esperar.

El señor Fleming se removió, amedrentado, y dijo:

—Bien, capitán, tratándose de usted, lo pondré en el primer puesto de la fila. Habrá que esperar diez minutos a pesar de todo.

—Así me gusta, señor Fleming. Sus servicios en este momento de apuro no caerán en saco roto.

El abuelo tomó asiento y miró al vacío. Yo estaba demasiado nerviosa para quedarme sentada. Como no iba a suceder nada durante un rato, crucé corriendo la calle hasta la limpiadora de algodón, donde mi padre estaba trabajando en su oficina acristalada. Al verme, me hizo una seña a través del cristal. El lugar era como de costumbre un hervidero de actividad: todo el mundo ocupado en la incesante tarea de separar las semillas del algodón y de empaquetar la fibra en balas enormes para enviarlas río abajo. El tamborileo de las grandes correas de cuero de las máquinas, el ruido ensordecedor de la planta entera, las órdenes transmitidas a gritos… todo ello no hacía más que aumentar mi tensión. Me refugié en la relativa calma de la oficina del ayudante de dirección y observé a Polly, el loro que vivía allí, desde una distancia prudencial.

Polly (al parecer todos los loros recibían este nombre, fuera cual fuese su género) era un loro del Amazonas de noventa centímetros que el abuelo me había comprado cuando cumplí doce años: el pájaro más espléndido que habíamos visto en nuestra vida, de pecho dorado, alas azul celeste y cola carmesí. Era picajoso e irritable: rasgos muy desafortunados en un pájaro provisto de un pico alarmante y unas garras tremendas. Se había convertido en una presencia inquietante en nuestra casa hasta el punto de que, para alivio de todos (incluida yo misma), se lo habíamos dado al ayudante de dirección de la limpiadora, el señor O’Flanagan, un viejo lobo de mar al que le encantaban los loros. Según decían, a puerta cerrada, cantaban juntos groseras canciones marineras.

Se me ocurrió comparar a la gaviota con el loro: ambos tan lejos de su hábitat, el uno desplazado por la naturaleza, el otro por el hombre. ¿Soñaba Polly con el clima tropical? ¿Soñaba con las selvas exuberantes llenas de frutas maduras y pegajosas y de sabrosas larvas blancas? Y sin embargo, vivía encadenado a una percha en una limpiadora de algodón de Fentress, Texas, y yo era, estrictamente hablando, parte del motivo de que fuera así. Por primera vez, me compadecí de él.

Cogí una galletita salada del cuenco del escritorio y me acerqué con cautela. Él me observó con su temible ojo amarillo y gritó: «¡Craaaac!». Tragué saliva y le tendí lentamente mi ofrenda de paz, que sujetaba con la puntita de dos dedos: dedos que tal vez dejarían de ser míos en un instante.

—Polly, ¿quieres una galleta? —susurré.

Él extendió una garra terrorífica y yo me cuestioné de repente mi propia cordura. ¿Te has vuelto loca? ¡Retírate ahora mismo con todos los dedos intactos! El loro, no obstante, cogió la galleta de mi mano temblorosa con una delicadeza sorprendente y luego dijo con aquella voz nasal y como de otro mundo:

—’acias.

Parpadeé sin dejar de mirarlo. Él parpadeó también, y entonces, mordisqueó la golosina con tanta pulcritud, con tanta precisión y elegancia como una dama refinada en un almuerzo elegante. Bueno. Habíamos alcanzado una especie de tregua.

El señor O’Flanagan entró y nos saludó.

—Veo que estás hablando con Polly. Es un buen pájaro, ¿verdad, muchacho? —Le alborotó las plumas de la parte posterior del cuello, un gesto que yo pensé que lo irritaría, pero el loro se inclinó sobre la mano del hombre, emitiendo unos melifluos gorjeos de placer. Me asombró esta faceta de Polly, y pensé que quizá podríamos hacernos amigos también. Pero ahora me aguardaban asuntos más acuciantes, y se me ocurrió que aquel hombre podría resultar de ayuda.

—Señor O’Flanagan… Usted ha navegado por todo el mundo, ¿verdad?

—Así es, muchacha. He visto amanecer en Bora-Bora; he visto las hogueras de los faros en la Tierra del Fuego…

—¿Es cierto que…? —Titubeé, debatiéndome sobre si poner en cuestión el criterio del abuelo. Pero había demasiado en juego, incluida mi propia tranquilidad.

—¿Sí, cielo?

Me lancé.

—¿Es cierto que los animales pueden predecir un desastre?

—Yo creo que sí, querida. Una vez, cuando estaba en Nueva Guinea, vi cómo huían las serpientes de sus refugios en gran número, una hora antes de que hubiera un terremoto.

Sentí un inmenso alivio. Salí corriendo del despacho y, mirando hacia atrás, grité un «¡Gracias!».

Llegué a la oficina de telégrafos justo cuando el señor Fleming introducía su código de identificación en el «dispositivo» y lo manipulaba con un rítmico traqueteo para enviar el primer telegrama. Estiré el cuello por encima del mostrador para observar, fascinada por esa capacidad milagrosa para «hablar» instantáneamente con alguien que se encontraba a cientos de kilómetros. Los dedos del señor Fleming saltaban sobre el dispositivo, marcando las señales cortas y las señales largas y mandando el mensaje a lo largo de un cable eléctrico a la increíble velocidad de cuarenta palabras por minuto. Era un aparato maravilloso, y yo albergaba el deseo de poseer uno. Quizá un día, en el futuro, cada uno de nosotros tendría su propio telégrafo personal e intercambiaría mensajes con sus amigos a lo largo de un cable eléctrico. Sí, era descabellado, lo sabía, pero una también tenía derecho a soñar.

Tres minutos después, el señor Fleming dijo:

—Bien, ya está. Aquí tiene su recibo, capitán.

—Señor Fleming, le agradezco su encomiable servicio.

El telegrafista se puso firmes y saludó militarmente.

—Gracias, capitán.

Caminamos hasta la limpiadora; el abuelo estaba otra vez sumido en sus pensamientos. Una vez allí, estuvo conferenciando con mi padre detrás del cristal. Al principio papá parecía desconcertado, luego, preocupado. El abuelo emergió al cabo de unos minutos y emprendimos la vuelta a casa.

Yo pregunté con agitación:

—¿Nosotros estaremos a salvo aquí? ¿También deberíamos evacuar la zona?

—¿Cómo? ¡Ah, no! Quizá tengamos fuertes vientos y lluvia torrencial, pero no creo que se produzcan víctimas. Estando a tanta distancia de la costa, no.

—¿Está seguro? ¿Cómo puede saberlo?

—La gaviota podría haber volado todavía más hacia el interior, hasta la región de Hill Country, pero se ha detenido aquí. ¿Te ha parecido que tuviera alguna herida?

—No, señor.

—Entonces no se ha detenido aquí por una herida, sino porque ha considerado Fentress un lugar seguro. Los huracanes pierden rápidamente fuerza cuando empiezan a avanzar tierra adentro. Yo confío en la gaviota. ¿Y tú?

Pese a la confirmación del señor O’Flanagan, no fui capaz de responder; me reconcomía la inquietud por todo lo que había desatado. Tres grandes ciudades podían ser víctimas del pánico, y todo porque Calpurnia Virginia Tate había avistado brevemente a un pájaro desconocido. Yo. Una niña anónima de un pueblo perdido. ¿Qué había hecho? De los nervios, me salieron ronchas en el cuello.

—Abuelito —dije con voz temblorosa—, ¿y si… y si resulta que era otro tipo de pájaro? ¿Y si me he equivocado? —La urticaria se me extendió por el pecho.

—Calpurnia, ¿tú crees en tus poderes de observación o no?

—Pues… sí. Pero.

—Pero ¿qué?

—Supongo que necesito saber si… ¿usted cree en ellos?

—¿Es que no te he enseñado nada?

—No, señor, usted me ha enseñado mucho. Es que…

—¿Qué?

Hice un esfuerzo para contener las lágrimas. La responsabilidad que había recaído sobre mí era demasiado grande. Y justo entonces, cuando la desesperación iba a abrumarme, pasamos la curva de la carretera… y ahí estaba la gaviota, en nuestro propio sendero de acceso. Nos detuvimos en seco. El ave abrió el pico y se rio de nosotros, «¡Ja, ja, jaaaaa!», con un grito áspero y burlón, como de otro mundo, que resultaba incluso peor que los gritos de Arren. Después se alejó aleteando torpemente. Alcé la vista hacia el abuelo con el corazón palpitante.

—¿Ves por qué se llama gaviota reidora? —observó—. Si lo oyes una vez, ya no se te olvida.

Me recorrió un enorme alivio y mis ronchas se aplacaron. Deslicé la mano en la suya y me reconforté sintiendo su enorme y callosa palma.

—Ya veo —contesté, estremecida—. Ahora lo entiendo.

El viento cambió y sopló hacia el este. Aunque había refrescado, el aire parecía extrañamente más denso, si es que una cosa así era posible.

Entramos en la biblioteca y volvimos a mirar el barómetro.

—El mercurio continúa bajando. Ya va siendo hora de atrancar las escotillas.

—¿Nosotros tenemos escotillas?

—Es una expresión náutica. Hablo metafóricamente. Los marinos aseguran las escotillas de la cubierta del barco cuando amenaza tormenta.

—¡Ah!

—Hemos de hablar más a fondo de la meteorología en general, pero ahora no es el momento apropiado. —Cruzó el pasillo y entró en el salón, donde mamá estaba con su cesta de costura haciendo remiendos.

Me acerqué con sigilo hasta allí. No era espiar exactamente, ¿verdad? Quiero decir, si hubieran querido conversar en privado, habrían cerrado la puerta, ¿no?

Mamá alzó la voz:

—¿Por un pájaro? ¿Va a sembrar el pánico por la mitad del estado por un pájaro?

Mis ronchas resurgieron. Me rasqué la nuca furiosamente.

La voz del abuelo no se alteró.

—Margaret, la gaviota y el descenso del barómetro son motivo para preocuparse seriamente. Si no hacemos caso de estas señales, será por nuestra cuenta y riesgo.

En ese momento Sul Ross y Jim Bowie entraron ruidosamente por la puerta principal, y yo salté como un gato escaldado. Subí corriendo a mi habitación antes de que delataran mi presencia y me preguntaran por qué tenía un aire tan culpable y qué era lo que había oído.

Mamá permaneció callada durante el almuerzo, lanzando miradas aprensivas del abuelo a la ventana y de la ventana al abuelo. Después, ante la insistencia de él, fue a la oficina de teléfonos y puso una conferencia de larga distancia a Galveston, una extravagancia inaudita que costaba la friolera de tres dólares (¡!) y requería los servicios de cuatro operadoras sucesivas, todas las cuales sin duda fisgaban la conversación. La conexión era muy deficiente, pero, por un pequeño milagro, mi madre había logrado hablar con su hermana, Sophronia Finch, que le explicó a gritos a través de la línea que, sí, que estaban sufriendo fuertes vientos, pero que no se preocupase, que estaban acostumbrados a esas cosas, que Gus, calzando sus botas de goma, había salido en ese preciso momento para asegurar los postigos de la casa. Además, en la oficina meteorológica, los expertos del gobierno no parecían excesivamente alarmados.

Después de la cena, nos sentamos en el porche y estuvimos buscando luciérnagas en vano. La temporada de las luciérnagas llegaba a su fin, o quizá estaban muertas de miedo entre las altas hierbas, atrancando sus diminutas escotillas. El aire se mantenía en suspenso y resultaba opresivo, pero mis hermanos hacían carreras, daban volteretas y peleaban por el suelo en montones que se formaban y deshacían y volvían a formarse, según fugaces combinaciones de aliados y enemigos.

Yo me senté a los pies del abuelo, que se balanceaba lentamente en su vieja mecedora de mimbre mientras fumaba un puro. La punta del cigarro relucía en la oscuridad como la luciérnaga más gorda y más roja de todas.

—El barómetro sigue descendiendo —me dijo—. Lo noto en los huesos.

—¿Cómo es posible?

Pero antes de que pudiera responder, mamá gritó:

—¡Ya es hora de acostarse!

—Buenas noches, abuelito —susurré, y le di un beso. Él no pareció notarlo. Lo dejé allí, meciéndose poco a poco y mirando todo el rato hacia el este, con la cara oculta por las sombras.

Aquella noche Idabelle se puso a rondar por la escalera y a maullar sin parar de un modo muy irritante. La cogí en brazos y me la llevé conmigo a la cama, donde la calmé con palmaditas y dulces palabras hasta que al fin se acomodó y se echó a dormir. ¿Su agitación era también una advertencia? Pregunta para el cuaderno: ¿no sería de esperar que los gatos fueran especialmente sensibles a tales cosas, puesto que su pelaje y sus bigotes captaban extrañas vibraciones y cosas parecidas? Me imaginé que si yo estuviera equipada así, sería capaz de captar señales lejanas de acontecimientos insólitos. Me quedé dormida y soñé que era una gata.

Me desperté de golpe a media noche. La temperatura había bajado y no había ni rastro de Idabelle. La lluvia arreciaba en mi ventana. El cristal se estremecía en el marco y su traqueteo rítmico me puso los pelos de punta. Me envolví en mi edredón y, finalmente, caí en un sueño agitado, esta vez poblado de pájaros extraños y vientos aullantes.

Al día siguiente mi padre nos explicó que todas las líneas telefónicas con la isla de Galveston estaban cortadas. No recibían noticias ni podían enviarlas.