Konsalik-Bücher

im Spiegel der Kritik

Der Arzt von Stalingrad

In diesem Buch hat der Autor die Erlebnisberichte vieler ehemaliger Kriegsgefangener, die aus russischen Lagern zurückkehrten, zu einem erschütternden und aufrüttelnden Roman gestaltet. Ort des Romans ist das große Kriegsgefangenenlager von Stalingrad, in dem viele Tausende unter den härtesten Bedingungen und ohne Nachricht aus der Heimat viele Jahre verbringen mußten. Aber in diesem Lager gibt es Männer, die in eisigen Wintern und unter primitivsten Verhältnissen, abgeschnitten von allen medizinischen Hilfsmitteln, nur eine Aufgabe kennen: ihren leidenden Kameraden zu helfen. Es sind die deutschen Ärzte des Lagers, allen voran ihr Chef Dr. Fritz Böhler, der unter den unvorstellbar primitivsten Verhältnissen die schwierigsten Operationen ausführt. Das aufopferungsvolle Wirken der Ärzte und ihr medizinisches Können macht auch auf die Russen starken Eindruck. So stellen sie nach und nach das notwendigste Material zur Verfügung, so daß es Dr. Böhler gelingt, sein Lazarett zu einem Musterlazarett auszugestalten. Im Lauf der Jahre entwickelt sich zwischen den Ärzten und ihren russischen Kollegen und dem Lagerkommandanten sogar eine Art von Freundschaft. Die Anwesenheit einer russischen Lagerärztin und einer jungen hübschen Komsomolzin führt auch zu zwei Liebesverhältnissen, die eine tragische Lösung finden, als die Stunde der Entlassung für die deutschen Ärzte gekommen ist. Konsalik hat die Ereignisse seines Romans sehr dramatisch gestaltet, ihren Ablauf sehr spannend geschildert und ein Hoheslied der Menschlichkeit und ärztlichen Pflichtauffassung geschaffen. Die Lektüre des Buches … hinterläßt einen starken und nachhaltigen Eindruck. MM

Das Menschenrecht, Wien, September 1958

Strafbataillon 999

Tatsachenbericht aus der Hölle

Der Autor der Romane ›Arzt von Stalingrad‹ und ›Die Rollbahn‹ schildert diesmal die Leiden einer vom NS-Terror in ein Strafbataillon des Zweiten Weltkrieges – lies: ›Himmelfahrtskommando‹ – gezwungenen Gruppe ehemaliger Offiziere, Wissenschaftler und anderer Gegner des Regimes. Obgleich das Buch ein Roman und sein eigentlicher Held ein Berliner Arzt ist, dessen Selbstversuch mit einem neuentdeckten Antibiotikum als ›Selbstverstümmelung‹ geahndet wird, liest die Erzählung sich wie ein Tatsachenbericht aus der Hölle. Von einem sadistischen Oberfeldwebel wird ein Strafbataillon so teuflisch gepeinigt, daß die ›Frontbewährung‹ dann geradezu als Hafterleichterung empfunden wird. Auf verlorenem Posten werden die Verdammten schließlich Mann für Mann hingeopfert, der frühere Oberst an der Seite des Kriminellen, der Wissenschaftler wie der Bauer. Selbst ein anständig denkender Kommandeur vermochte sich gegen bestialische Befehle nicht durchzusetzen. Der Roman ist eine erschütternde Anklage der Menschenschinderei.

Neues Österreich, Wien, 13.12.59

Es gibt keine Waffengattung, deren Leistung und Schicksal man vergessen hat, in Wort und Bild festzuhalten. Nur eine davon hat bisher eine Ausnahme gemacht: die Gattung der Waffenlosen. Der erbärmlichste Haufen, den es in der deutschen Soldatengeschichte jemals gegeben hat, wurde lange totgeschwiegen. Weshalb eigentlich? Nun – weil von denen, die ohne Waffen dorthin geschickt wurden, wo der Gegner mit Steinen nach ihnen werfen konnte, kaum einer zurückkehrte. Heinz-Günther Konsalik hat lange suchen müssen, bis ihm authentische Berichte zugänglich waren, aus denen dann sein ›Strafbataillon 999‹ entstand.

Konsalik läßt sich auf keiner der 379 Seiten zu tendenziösen Ausschweifungen verleiten. Er berichtet nur das, was geschehen ist. Keine Zeile ist erdichtet.

Wer den Film gesehen hat, sollte das Buch unbedingt noch lesen. Dann erst schließt sich ihm der Kreis.

Das Neue Journal, Wiesbaden, 25.4.60

Russische Sinfonie

Zwei Romane, deren erster ›Der Himmel über Kasakstan‹ betitelt (S. 9-359) ist, und deren zweiter die Seiten 363-760 umspannt und ›Natascha‹ heißt. Beiden gemeinsam ist eine akkurate Sachkenntnis, eine Vorliebe zu ausschwebenden Schlüssen (…), ein straff gebautes Handlungsgerüst, eine dem Sowjet-Russen gegenüber geradezu erstaunliche Objektivität. Aber während der erste Roman relativ humorlos bleibt, verdient der zweite, der das Heranreifen einer Nationalheldin und Nationalsopranistin malt, mit Rabelais verglichen zu werden. Denn dem Verfasser gelang es, eine pralle Figur auf die Beine zu stellen, deren Format den Rahmen durchschnittlicher Illustriertenromane sprengt. ›Der Himmel über Kasakstan‹ behandelt Schicksale einer seit 174 Jahren in Wolhynien ansässigen Bauernfamilie, die von den Nazis ›heim ins Reich‹ transportiert wird. Beizeiten schließt Erna-Svetlana mit dem jungen Boris Bekanntschaft, sie verlieren und finden sich, erleben den Krieg und sorgen dafür, daß ihre Biographie ein reines Muster erhält; Boris kommt nämlich noch lange nicht nach dem Nazideutschland, sondern wird wegen Mordes an einem Stalin-Preisträger zum Tode verurteilt, und da die Todesstrafe abgeschafft ist, kriegt er lebenslängliche Zwangsarbeit. Auf S. 262 erfolgt der politische Umschwung, Stalin stirbt, und wir landen am Niederrhein – dort, wo der Strom breit und behäbig dahinfließt. Ende gut, alles gut. Erzählt ist das geradezu, manchmal derb, manchmal ruppig, manchmal etwas primitiv. »Das Fanatische war abgefallen wie eine alte Haut« – »Boris schlug ihn tot, wirklich wie eine Maschine« … – ›Natascha‹ enthält zwar auch ganz hübsche Schnitzer, aber sie fallen nicht ins Gewicht, weil Luka so überragend, konsequent und humorig gezeichnet ist, daß alle stilistischen Mängel verblassen …

Hans Reimann, 14. Literazzia, 1965

Badisches Tagblatt

… Es ist ein Buch voller Dramatik und von der ersten bis zur letzten Seite lesenswert. Man kann mit Recht sagen, daß diese beiden Rußlandromane mit zum Besten gehören, was Konsalik je geschrieben hat.

Expreß, Wien

… Die ›Russische Sinfonie‹ ist die Wiedergabe des Bildes des heutigen Rußlands, wobei Konsalik es sich erneut angelegen sein ließ, aktuelles Geschehen in seinen beiden Bänden zu verarbeiten. ›Natascha‹, wie einer der Bände heißt, ist jedenfalls ein überaus starkes Buch geworden. Man geht sicherlich nicht fehl, wenn man auch diesen Konsalik-Büchern hohe Auflagen voraussagt.

Main-Echo, Aschaffenburg

Heinz G. Konsalik … qualifiziert sich mit diesem Werk als hervorragender Kenner des Lebens in Sowjetrußland … Hier schillert das Leben in der Weite Rußlands kräftig und farbig. Der urige sibirische Bär Luka wirkt neben der zarten Natascha Astachowa, die vom einfachen ukrainischen Bauernmädchen zur gefeierten Sängerin aufsteigt, wie ein Fossil aus der Eiszeit. Luka durchgeistert die ganze Geschichte als der brave Soldat Schwejk der Sowjetunion …

Diagnose Krebs

Keinen leichten Stoff greift der bekannte Schriftsteller in seinem Werk auf, wenn er diese Krankheit, die eine Geißel der Menschheit wurde, zum Thema eines Romans wählt. Ärzte und Wissenschaftler stehen in einem dauernden Kampf, aber ist der, einmal eingeschlagene Weg immer der richtige? Konsalik stellt in den Mittelpunkt seines Romans den Arzt Dr. Hansen, der, erfüllt von seiner Aufgabe, die ihm der Eid des Hippokrates auferlegt, einen Kampf beginnt, von dem er weiß, daß er daran zerbrechen kann. Trotz seiner Praxis, die ihn Tag und Nacht beschäftigt, hat Dr. Hansen noch nicht verlernt, in seinen Patienten immer den hilfesuchenden Menschen und nicht den ›Fall‹ zu sehen. Hieraus entspringt seine Idee, neue Wege zur Behandlung der gefährlichsten Krankheit einzuschlagen, eine neue Krebstherapie zu entwickeln, um vielleicht jenen helfen zu können, denen mit den bekannten Methoden nicht zu helfen ist. Dr. Hansen weiß, daß er sich damit in bewußten Widerspruch zur Schulmedizin stellt und schärfsten Angriffen ausgesetzt sein wird. Doch ist nicht der kleinste Funke einer Hoffnung, zu einem Erfolg zu gelangen, wichtiger? Mit gewohnter Meisterschaft gestaltet Konsalik dieses ungewöhnliche Thema zu einem Roman voller Spannung und Dramatik und von höchster Aktualität.

Freie Presse, Bielefeld, 7.2.62

Das geschenkte Gesicht

Dieser Roman ist die Geschichte von tapferen Soldaten, deren Gesicht durch Kriegsverletzungen bis zur Unkenntlichkeit zerstört worden ist. Selbst die Angehörigen, die Frau oder Mutter, erkannten ihren Mann oder Sohn nicht wieder. Mit Behutsamkeit und unendlicher Geduld sind die Ärzte bemüht, diesen Menschen zu helfen und ihnen ihr Gesicht wiederzugeben. Aber auch die seelischen Wunden müssen sich schließen. Mittelpunkt der Handlung ist Schloß Bernegg, das im Krieg in ein Lazarett für Gesichtsverletzte umgewandelt worden ist. Hier gibt es keine Spiegel, alle Fenster sind aus Mattglanz, denn keiner der 132 Patienten könnte den Anblick seines Gesichtes ertragen. Konsaliks aufrüttelnder Roman ist eine Anklage gegen den Wahnsinn des Krieges, eine Mahnung zur Vernunft.

Offenbach-Post, 17.12.62

Rausch

Der Alkoholismus ist gefährlich. Außerordentlich gefährlich sogar. Gerade die sehr nüchternen Statistiken beweisen es. Die Ärzte sprechen nicht umsonst gerade jetzt warnend vom Wohlstandsalkoholismus, der ebenso bei Männern wie bei Frauen und nicht zuletzt sogar auch bei Jugendlichen weit verbreitet ist. Während es früher meistens die nackte Not war, die den Menschen zur Flasche greifen ließ, sind es heute häufig andere Gründe. Die Mahnungen der Mediziner sind durchaus ernst zu nehmen, wenn sie auch genug unbeachtet verhallen. Wer sieht schon die Insassen einer Trinkerheilanstalt oder eines Irrenhauses, wenn er nicht als Polizeibeamter, Fürsorger, Pfleger oder Arzt beruflich damit zu tun hat? Wer weiß schon, unter welchen menschenunwürdigen Verhältnissen zum Beispiel die in jeder Stadt anzutreffenden Wermutbrüder vegetieren?

Konsalik hat dieses nun wirklich nicht besonders dankbare Thema aufgegriffen und eindringlich die Gefahren des Alkoholismus in allen seinen Schattierungen gezeigt. Nach zweifellos sehr sorgfältigen Recherchen schildert er – nie beschönigend –, wie vernichtend, zerstörend die Sucht nach dem Alkohol nicht nur sein kann, sondern auch häufig genug ist. Der Anfang dazu ist meistens harmlos. Man trinkt mal etwas, um sich Mut zu machen oder um etwas zu vergessen. Wer denkt schon daran, daß dieses Vergessen noch nicht einmal bis zum nächsten Morgen reicht.

Konsalik hat sich aber nicht damit begnügt, Fakten zusammenzutragen und reportagenhaft aneinander zu reihen. Er hat vielmehr die schicksalhafte Verbindung einiger zu labiler Menschen in ihrer gemeinsamen Sucht nach dem Alkohol auf einem überschaubaren Bereich romanhaft dramatisiert. Dabei beschönigt er nichts. Konsalik schreibt realistisch. Sogar sehr realistisch. Er wird jedoch nie zu kraß. Er schreibt, wie sich viele Institutionen bemühen, den Alkoholikern zu helfen, sie von ihrer Sucht zu befreien. Er schreibt aber auch, wie unzureichend oft genug die Methoden vor allem staatlicher Stellen sind und wie leicht der einzelne Kranke zum Routinefall werden kann.

Da ist zum Beispiel der Elektriker Kaul, der aus Verzweiflung säuft, weil er fälschlich glaubt, daß er den Unfalltod eines Arbeitskollegen verschuldet hat, und der seitdem von einem Arbeiter erpreßt wird. Da ist der berühmte Chirurg Dr. Lingen, der nach einem Autounfall das Gefühl in den Fingerspitzen verlor und es nur wieder gewinnt, wenn er trinkt. Und da ist der katholische Priester, der einfach nicht vergessen kann, daß er im Krieg bei Stalingrad und auf anderen Schlachtfeldern den Sterbenden in einer ausweglosen Lage Gottes Wort verkündigen mußte. Jetzt braucht er vor jeder Predigt Alkohol. Immer mehr Alkohol. Kaul und Lingen können gerettet werden. Für den Seelsorger, der doch so vielen geholfen hat – gerade auch diesen beiden Männern – kommt jede menschliche Hilfe zu spät. Die Vergebung nicht. Konsaliks Roman wird vielen nicht so ganz angenehm sein. Wer liest schon gern von den Schattenseiten des Lebens. Aber gerade deshalb sollte er uns zu denken geben. Konsalik beweist uns nämlich, wie gefährlich der Rausch ist, der die Menschen – immer nur für kurze Augenblicke – glücklich machen kann, um sie schließlich ins Unglück zu stürzen. Dabei ist es gleichgültig, ob man diesen Rausch dem Morphium, dem Kokain oder dem Alkohol ›verdankt‹.

Hans Joachim Biermann

dpa – Buchbrief, 4.2.66

Stalingrad

Dem Massengrab entkommen

So zogen sie in die Gefangenschaft, die Überlebenden der 6. Armee in Stalingrad. Es waren noch neunzigtausend, aber nur sechstausend sahen die Heimat wieder, die anderen waren an den Unbilden des Steppenwinters, an Entkräftung, an Hunger und Typhus zugrunde gegangen. ›Stalingrad, Massengrab‹ – Heinz G. Konsalik wollte es noch einmal hinausschreien, mit Bild und Wort. Sicher gibt es keine bessere, auf die Photoarchive beider Seiten gestützte Dokumentation jener Schlacht, die sich Deutschen und Russen unvergeßlich eingeprägt hat. Zum erstenmal kann man auch Bilder des alten Stalingrad und des neuen Wolgograd (photographiert von ›stern‹-Reporter Hilmar Pabel) vergleichen.

In dieser Woche, da sich in Hamburg die Heimkehrer zum ›Feldgottesdienst‹ (mit anschließender Rede des Bundesverteidigungsministers) zusammenfinden, könnte es manchem nicht schaden, zuvor die Bilder dieses Buches zu betrachten; hier den Feldmarschall, der auf eigenen Wunsch im Auto in die Gefangenschaft fährt, dort die humpelnden Landser, die angefrorenen Füße mit Stroh und Lumpen umwickelt. Oder den steifgefrorenen unbekannten Soldaten in den Ruinen, wozu Konsalik ein Soldatenlied der Wehrmacht zitiert: »Falle, wer fallen mag: / kann er nicht mit uns laufen, / so mag er sich verschnaufen / bis an den jüngsten Tag.«

Die Bilder vom Leiden und Sterben deutscher und russischer Menschen sprechen für sich; des Kommentars Konsaliks hätte es kaum bedurft. Der Ernst seines Engagements gegen den Krieg sei unbestritten, aber er tut des Guten zuviel. Allzu häufiger Gebrauch des Wortes ›Wahnsinn‹ stumpft den Leser ab oder entwertet die Aussage des Dokuments.

Konsalik, Erfolgsautor der Nachkriegszeit, kann wohl nicht anders; er hat, wie er zu seiner Rechtfertigung hervorhebt, im Kriege oft genug im Dreck gelegen. Davongekommen, will er die ›Mär vom Heldentod‹ niederschreien, um zu verhindern, »daß Deutschland, daß die deutsche Jugend vor allem, wieder einmal der Hypnose seiner Politiker, Militärs und Historiker verfallen könnte«. Jene aber, die es wirklich angeht, die Masse derer, die noch in allen Kriegen als Kanonenfutter herhalten mußten, sie wird er nicht erreichen, denn sie werden die fünfundzwanzig Mark dafür nicht erübrigen wollen … Warum nicht ›Stalingrad‹ als Taschenbuch? (Inzwischen als Goldmann-TB erschienen. D. Verl.)

Die Zeit, 13.6.69 (Nr. 24)

Bluthochzeit in Prag

Man kennt ihn als Autor griffig geschriebener Zeitbücher: Konsaliks Ruhm hat mit seinem dokumentarähnlichen ›Stalingrad‹ eine neue Lesergemeinde abseits der Illustriertenromane alter Art erschlossen. Er ist ein gründlicher Mann von vielschichtigem Interesse, das er auf eine bemerkenswerte Art von Allgemeinverständnis umsetzen kann. Aktueller Anlaß zu diesem Roman ist der 21. August 1968, als Sowjetpanzer und Soldaten der Warschauer-Pakt-Staaten Dubceks tschechoslowakische Art des Kommunismus mit Liberaldekoration erstickten. Konsalik hat aus dieser Katastrophe für eine Doppelnation, die mit Sicherheit noch lange nachhallen wird im Literaturbereich, mehr gemacht als einen Tatsachenbericht oder eine Dokumentation. Er versuchte, Weltgeschichte oder kommunistische Politik dorthin zu projizieren, wo sie Hoffnungen zerstört, Menschen in Verzweiflung stürzt und Blut fließen läßt. Tatsachen und Gefühle, Ideologien und Wirklichkeit des einzelnen stoßen in diesem Roman aufeinander. Sie werden in allen Richtungen ausgelotet und verständlich gemacht. Das geschieht zwar gelegentlich mit Bitternis und Sarkasmus, aber wie sonst soll ein Schreiber, der über diese Ereignisse berichtet, und sei es auch in Romanform, anders reagieren denn als Mensch.

Offenbach-Post, 8.4.70

Liebe ist stärker als der Tod

Modernes Märchen

Wie ein modernes Märchen mutet Konsaliks Roman ›Liebe ist stärker als der Tod‹ an, allerdings fehlt das Happy-End. Er spielt in dem alten Paris jenseits des Boulevard Saint-Germain-des-Prés, wo in den Dachkammern der hohen, halb verwitterten Mietshäuser auch heute noch mancher Künstler und Pseudo-Künstler darbt und darauf hofft, zum Durchbruch zu gelangen. Genau gesagt: In der Rue de Princesse, wo die Concierge Madame Coco über das Liebesglück des Malers Pierre de Sangries und seiner Ev wacht.

Da gibt es die wahren Freunde, wie den Theologiestudenten, genannt das Gebetbuch, den noch verkannten Schriftsteller ›Roter Henry‹, dann Ponpon, den einäugigen Schlangenmenschen, den berühmten Kunsthändler Callac, einstiger Liebhaber der Madame Coco und nach sechzig Jahren noch in dieser Erinnerung schwelgend, und nicht zuletzt den Hund ›Bouillon‹, eine häßliche, aber treue Promenadenmischung. Nicht zu vergessen die Zunft russischer Taxifahrer, Emigranten adliger Abstammung. Sie alle tragen dazu bei, daß der künstlerisch sehr begabte Pierre – inspiriert durch seine Liebe zu Ev – als Maler höchste Anerkennung findet. Aber da beginnt für Pierre schon der Wettlauf mit dem Tod, dem er unausweichlich ausgeliefert ist.

Konsalik versteht es, dieses bittere Ende versöhnlich zu gestalten, wie er überhaupt einfühlsam und ergreifend, jedoch nicht sentimental, dieses Buch geschrieben hat, in einem subtilen Stil, gewürzt mit ironischen Bemerkungen und hin und wieder auch drastischen Ausdrücken, über die man belustigt hinwegliest, denn dies gehört nun mal zu einem echten Konsalik.

Mit seinen Schilderungen der Provence und der Camargue gelingt es ihm, Sehnsüchte zu wecken nach einem Leben in Freiheit, losgelöst von allen Konventionen, nach einem Stück Paradies, das es auch für Pierre und Ev war. Eine lohnende Lektüre, ohne daß das Gefühl aufkommt, man hätte Derartiges schon einmal gelesen, zumal das Thema nicht neu ist.

Gerda Muth

Die Rheinpfalz, Ludwigshafen, 26.11.75

Engel der Vergessenen

Abenteuer um Lepra

Der C.-Bertelsmann-Verlag hat den neuen Konsalik herausgegeben, die unzähligen Verehrer des Erfolgsautors können aufatmen. Und in erprobter Weise, knochenhart, polternd, mit Herz und Schnauze, füllt er die Seiten des exotischen Abenteuerromans ›Engel der Vergessenen‹ mit Intrigen, Liebe, Auf-die-Zähne-Beißen und mit Suche nach Gerechtigkeit. Was dem überlebensgroßen Arzt Dr. Haller alles widerfährt, der da unfreiwillig auszog, das Gruseln zu lernen, vermag auch den Abgebrühtesten wieder munter zu machen: in Deutschland zu Unrecht verfemt, landet er in einem menschenunwürdigen Lepradorf in Hinterindien, einem Müllplatz mit lebendem Unrat, wo die Ärmsten der Armen wie wilde Tiere gehalten werden. Er löst sich aus seinem Selbstmitleid und nimmt den Kampf auf gegen Korruption, Unfähigkeit, Vorurteile und Gleichgültigkeit. Der Privatkrieg gegen sadistische Verwaltungsbeamte und bestochene ›Kollegen‹ ebenso wie berufliche Fähigkeiten rücken den kleinen Bruder von Albert Schweitzer in Götternähe, doch die Dankbarkeit allein seiner Patienten reicht nicht aus zum Schutz gegen Gift und Mord. Unter welchen Umständen. Liebesbeweisen und Gefahren sich der außen rauhbeinige und innen zartbeseelte vom Himmel gefallene ›Engel‹ aus diesem Dschungel rettet, sei hier nicht vorweggenommen.

Heinz Konsalik zeichnet ein glaubwürdiges Bild der in Sumpf und Schlamm ertrinkenden Aussätzigen, er rüttelt am Schlaf der Gerechten, die immer noch der falschen Meinung anhängen, Lepra komme einem Todesurteil gleich, und so nebenbei wischt er der Entwicklungshilfe eins aus, die aus lauter bürokratischer Gründlichkeit oft an den wirklichen Bedürfnissen vorbeiplant. Im Haudegen-Stil der tollen Kerle geschrieben, serviert der Verfasser früherer Bestseller wie ›Der Arzt von Stalingrad‹, ›Strafbataillon 999‹ usw. die bitteren Wahrheiten in Form sich überstürzender Geschehnisse und in rasantem Tempo. Dies mag nicht jedermanns Geschmack entsprechen, doch Tatsache bleibt, daß dieser Abenteuerroman mit moralischem Anspruch glänzend unterhält und den Leser gleichzeitig tief betroffen macht.

Luzerner Tagblatt, 11.4.74

Um wieder einmal von einem Roman zu sprechen, der zu jenen Büchern zählt, in denen man sich ›festliest‹ – weil sie halt so spannungsreich komponiert sind: Konsaliks ›Neuer‹ ist solch ein Roman; und es ist wieder ein Arztroman. Hauptfigur: Dr. Reinmar Haller; er verläßt die Heimat – infolge eines Schuldspruchs, den er als ungerecht empfindet – und gerät auf die Leprastation Nongkai in Hinterindien. Dort beginnt er zuzupacken, denn das abgelegene Krankendorf steckt voller skandalöser Zustände. Haller lädt sich Ärger über Ärger auf. Nur zwei Menschen halten zu ihm, ein junger indischer Assistenzarzt und Siri, die bezaubernde Tochter des Dorfbürgermeisters. Trotzdem wird Haller das Opfer von Intrigen; sein Leben schwingt hin und her, zwischen aufopfernder Arbeit und herber Enttäuschung. Schließlich wird er infolge Gehirnschlag teilweise gelähmt … Aber das ist noch nicht alles aus der prall gefüllten dramatischen Romanhandlung, die Konsalik zu Papier brachte. Und in jedem Kapitel überrascht der weithin bekannte Autor immer wieder mit neuen, dem Leben abgelauschten Situationen und Konflikten.

Reutlinger General-Anzeiger, 23.3.74

So einen rechten, ehrlichen Schmöker lobe ich mir. Kein Tiefsinn, kein literarischer Ehrgeiz, keine sprachlichen Spitzfindigkeiten. Dialoge wie Pistolenduelle, Aktion im Expreßtempo, Liebe ohne zimperliches oder raffiniertes Getue, Horror, gezielt in kräftigen Dosen verabreicht. Dann und wann Nachdenkliches: »Es gibt Augenblicke im Leben, in denen man spürt, daß in der nächsten Sekunde etwas passiert …« – wie wahr, wie wahr! Und das alles in einer exotischen Welt: Birma diesmal – der Bestseller-Autor Heinz G. Konsalik kennt sich auch dort spielend aus. Sein ›Engel der Vergessenen‹ (C. Bertelsmann Verlag, 461 S.) ist ein deutscher Modearzt, durch einen Justizirrtum daheim disqualifiziert, der sich eine Leprosen-Station im Dschungel als letzte Station seines verpfuschten Lebens ausgesucht hat. Angesichts des menschlichen Elends und der Korruption, die jede Hilfe von außen paralysiert, wird er zum zornig rasenden Retter und macht sich alle Funktionäre zwischen Rangun und Urwald zum Feind. Infame Lügen, gedungene Mörder, asiatische Folter, Rudel von Krokodilen – nichts kann ihm etwas anhaben. Zerschunden, zerschlagen rafft er sich wieder auf, von den Kranken verehrt, von zwei Frauen geliebt: ein Supermann mit sympathischen Schwächen, ein Engel mit Kodderschnauze – wer könnte es fertigbringen, von ihm nicht hingerissen zu sein!

Gertrud Stolte-Adelt

Welt am Sonntag, 3.11.74

Im Tal der bittersüßen Träume

Chaos in der mexikanischen Wüste

In einem kleinen mexikanischen Dorf, von Gott und den Menschen verlassen, kämpfen ein paar hundert Indios einen verzweifelten Kampf gegen den Durst. Unter der brennenden Sonne treibt ein Drama seinem Höhepunkt zu. Die Gegner: Ein skrupelloser Rauschgiftpflanzer, der den einzigen lebensspendenden Brunnen besitzt – auf der anderen Seite ein Schweizer Arzt, ein Priester vom Schlage des Don Camillo und die schöne Evita, die die Indios von der Gewaltherrschaft des Gangsters zu befreien versuchen. Endlose Demütigungen nehmen die entkräfteten Menschen von dem Reichen und Starken hin, aber schließlich überschreitet er jegliches Maß. Ein Chaos bricht los.

Konsalik, der Journalist mit dem sicheren Gefühl für Erfolgsthemen, bringt alles zusammen, was zu einem zünftigen Abenteuerroman gehört. Der Priester, der Arzt und die schöne Evita kämpfen – wie man es auf dem Einband lesen kann – ›mit den Entrechteten für eine schönere Zukunft‹. Von einer solchen Ankündigung darf man sich nicht täuschen lassen. Rauschgiftbekämpfung und soziale Aufklärung sind ›in‹. So sind die zeitgenössischen Probleme zum Rahmen degradiert worden, zum Rahmen für eine der üblichen Gangster- und Lovestories. Der Schriftsteller badet sich in Brutalitäten und viel Sex. Über die Grenzen des Glaubwürdigen geht er dabei weit hinaus. Als i-Punkt funktioniert dann auch die Ironie des Schicksals. Nachdem die grünenden Gärten des Bösen von den Verdurstenden gestürmt und vernichtet worden sind, da endlich beginnt es zu regnen. Aus dem Regen wird eine Sintflut, die das zerstört, was die Dürre ließ.

In den Trümmern bleibt die Kirche stehen, und da treffen sich die Hauptakteure wieder. Man stellt fest, was man in so einem phantastischen Durcheinander nicht erwartet hätte: ein Stück Realität. Nur ein bißchen Volk ist zermahlen worden. Die Generäle leben und fangen von vorn an, jeder auf seine Weise. Die Katastrophe hat nichts geändert. Und das beruhigt. Das kennen wir ja.

Was Stil und Inhalt betrifft – warum muß es immer literarisch sein? Wenn es nur spannend ist. Und das hat der Routinier Konsalik fertiggebracht: Ein Buch, bei dem man nach zehn Seiten bereits gefesselt ist, und am Ende feststellt, daß man glühende Ohren und Durst auf ein kühles Bier hat.

Sabine Korsukéwitz,

Schwäbische Zeitung, Ravensburg, 2.7.75

Heinz G. Konsaliks Romane sind über die ganze Welt verbreitet. Ein solcher Erfolgsschriftsteller hat gute und schwache Stunden mit entsprechenden Erlebnissen. Konsaliks neues Buch ›Im Tal der Träume‹ dürfte zu seinen stärkeren Erfolgen werden, denn was Aktualität und Spannung betrifft, ist es kaum überbietbar, und der Reportagestil des Autors sichert ununterbrochene Leselust von Anfang bis Ende. Der Roman spielt in Mexiko, das gibt genügend exotischen Hintergrund für die Neugier. Sein Bösewicht ist ein Ami, der seine versteckten riesigen Hanf- und Peyotlkakteenfelder von den armen Indios ausbeuterisch zur Ansammlung seiner Millionen verwertet. Dieser Paddy schwimmt mit seinem Marihuana und Meskalin auf der Rauschgiftwelle. Extreme Trockenheit treibt ihm die Indios zu, der sich die Töchter des Landes mit zehn Litern Wasser erkauft und die Landleute süchtig macht. Symbolhaft ist das Hausgrundstück des Millionärs, eine paradiesische Oase mit künstlichen Bächen und lustigen Rasensprengern inmitten einer verdurstenden Umwelt. Aber Konsalik hat auch Helfer in seinen Roman eingebaut: Einen sozial gesinnten Priester und einen schweizerischen Arzt. Der Kampf dieser beiden gegen den unmenschlichen Paddy beginnt, zieht sich als Handlung durch das Buch, reißt die hilflosen Indios hin und her, bis schließlich und endlich auch die Cholera eingreift. Und bis unendlicher Regen herniederströmt. Bis das Dorf Santa Magdalena zerstört ist und neues Leben mit einem neuen Haziendero daraus entsteht, der auch Paddy heißt und geläutert ist und den Pater Felix lobt und dem Doktor Högli mit Bravo auf die Schulter klopft – kein vernichtendes Finale, weder Haß noch Rache, sondern Liebe, Gemeinsamkeit und Neubeginn – und die Indios sind immer dabei, wenn die antiken Götter kämpfen. Wirklich ein spannendes Buch, von dessen Inhalt man ungestraft soviel verraten darf, steckt doch noch mehr darin.

Kurt Wildner

Wetzlarer Neue Zeitung, 20.3.75

Spannende Unterhaltung

Korruption, durchschnittene Kehlen, bitterer Kampf, Tiertöter und eifersüchtige Frauen.

›Im Tal der bittersüßen Träume‹ baut der amerikanische Geschäftemacher Jack Paddy Hanf und Peyotl-Kakteen an, Pflanzen, aus denen Marihuana und Meskalin gewonnen werden können. Das mexikanische Dorf Santa Maria wird von ihm beherrscht; die Indios behandelt er, als wären sie seine Sklaven. Das läßt den linksgerichteten Priester Felix Moscia auf den Plan treten, eine packend stilisierte Figur, die ein Vetter von Don Camillo sein könnte. Bundesgenossen im Kampf gegen den skrupellosen Unterdrücker findet er in dem Arzt Richard Högli und dessen Freundin, einer (selbstverständlich) bildhübschen Millionärstochter.

Aber wenn das Dreigespann auch schon leise Hoffnungsschimmer sieht, so kommen Naturgewalten in die Quere. Erst eine schier endlose Dürre, dann gewaltige Wolkenbrüche und katastrophale Überschwemmungen. Und zum bitteren Ende bricht auch noch die Cholera aus. Konsalik versteht es, immer ein Überraschungsmoment hinter das andere zu setzen; er ist nun einmal unumstrittener Meister in Sachen Hochspannung. Und – wie könnte es bei ihn anders sein? – am Ende siegt das Gute. Zuvor aber hat der Leser manchen beschleunigten Herzschlag zu überstehen.

Eine auf typisch englische Art quälende Mordgeschichte, in der die Opfer unschuldige Kinder und auch Tiere sind, die auf gleichartige Weise bestialisch umgebracht werden. Aber auch Frauen gehören zu den Opfern, und ein Motiv findet sich nirgends. Also ein Geisteskranker? Die Folgerung liegt nahe für den jungen Polizisten Grennon. Aber wer ist es? Einer von den drei Brüdern auf dem alten Gutshof, von denen zweien übermäßige Körperkräfte nachgesagt werden und von denen einer, ein ruheloser Typ, der selbst dann noch als Fernfahrer durch die Lande rast, als er eine Gaststätte aufgemacht hat, am liebsten und immer wieder Steinbecks ›Von Menschen und Mäusen‹ liest? Grennon hat noch andere Probleme. Mit dem Chef kommt er nicht recht klar, seine hemmungslos eifersüchtige Frau macht ihm das Leben zur Hölle, weil sie glaubt, er interessiere sich mehr für ihr Baby als für sie, seine junge Polizeikollegin liebt ihn, und schließlich kann er auch dem Bett der Fernfahrergattin nicht widerstehen. Dennoch packt er am Ende das Problem.

Ein unheimliches, ein unheimlich gutes Buch.

Christof Kapper

Bücherkommentare, 5/1975

Ein neuer Konsalik, wie ihn Millionen Leser ›lieben‹ – ist zu einem stereotypen Werbeslogan für jedes neue Buch des Erfolgsautors Konsalik geworden und mag für seinen letzten, im Bertelsmann Verlag erschienenen Roman sogar zutreffen. Der wirkungsvolle Titel ›Im Tal der bittersüßen Träume‹ macht neugierig auf den Inhalt, und selbst der größte Skeptiker wird nicht umhin können, dem Autor zuzugestehen, daß er sein Handwerk versteht und seine Leser von der ersten bis zur letzten Seite zu fesseln vermag. Zumindest was diesen Roman betrifft … Er läßt sich nicht einen dramatischen Effekt entgehen, schreibt blendende Dialoge in einer eher kräftigen Sprache, verzichtet auf sämtliche subtile Feinheiten und hält sich im großen und ganzen an die oberste Regel eines Romanschreibers: er erzählt eine Geschichte.

Österreichischer Rundfunk, 13.3.75

Haie an Bord

Flüssig und spannend

Der Autor, bekannt durch seinen Spionageroman ›Liebesnächte in der Taiga‹ und die Beschreibung eines fast perfekten Verbrechens ›Zum Nachtisch wilde Früchte‹, wandte sich in diesem, seinem neuesten Abenteuerbuch der aktuellsten Verbrechensart, der Geiselnahme aus politischen Gründen, zu. Ein Luxus-Kreuzfahrt-Dampfer voller reicher Weltenbummler wird von arabischen Freiheitskämpfern, die allerdings nichts mit den Palästinensern gemeinsam haben, vor der arabischen Halbinsel aufgebracht, und fünf Passagiere werden gekidnappt. Deren Charaktere und die ihrer Entführer schildert Konsalik unter den unmenschlichen Bedingungen einer Flucht durch die Wüste außerordentlich spannend in ihren Handlungen. Sein Sinn für besondere Effekte und die Liebe kommen auch in dieser neuen Abenteuergeschichte nicht zu kurz. Menschlichkeit und Ethos führen nach blutigen Zwischenfällen zu einer Art Happy-End. Konsaliks Stil ist auch hier, wie stets bei ihm, flüssig und spannend. Die Gesellschaftskritik bot sich bei diesem Thema geradezu an. Hanns Fritze

Südkurier, Konstanz, 16.10.76

Das Doppelspiel

Doppelspiel mit Spionen

Man stelle sich vor: In der Sowjetunion wird eine perfekte amerikanische Kleinstadt aufgebaut, mit Mainstreet, Shops, Kinos und Kneipen. Und in dieser ›Frazertown‹ werden Agentinnen und Agenten der Sowjets auf das US-Alltagsleben eingetrimmt. Zwar kennen sie schon fast richtig die Sprache – Akzente sind in Amerika ohnehin nichts Ungewöhnliches –, aber das typische Verhalten müssen sie eben noch lernen. Gleichzeitig gibt es in den USA ein Gegenstück: ›Smolenska‹. Da werden die Gegenspielerinnen und -spieler auf das einfache Leben der Russen eingestimmt. In dieser Sphäre ist der Ost-Romancier ohnehin zu Hause. Er weiß aus eigener, zeitweilig bitterer Erfahrung, wie es hinter dem Ural zugeht.

Versteht sich, daß Konsalik niemals ohne ein attraktives weibliches Wesen auskommt. Hier heißt sie Norma Taylor und muß in der imitierten Sowjetimbißstube verkaufen. Nun wird es dramatisch: In dieses sowjetische Geheimdorf wird ein amerikanischer Agent eingeschleust, der sich natürlich sofort besser auskennt als die ›angelernten‹ Amerikaner. Es bleibt nicht aus: Bob verliebt sich in Norma. Aber auch der für den Dienst in den USA ausersehene Sowjetmensch, mit dem sich Bob Miller anfreundet, hat Ambitionen bei der attraktiven Norma. Dieser, inzwischen auf den amerikanischen Namen John Barryl und auf ein bißchen Slang umfunktioniert, wird dann plötzlich in die USA abkommandiert, in die Atomstadt Los Alamos, die streng bewacht wird …

Konsalik kann Menschen und Landschaften saftig und prall beschreiben. Besonders gelingt ihm immer alles, was jenseits des Ural geschieht. Er hat eine verständliche Vorliebe für Sibirien. Da wird er in der Eiseskälte zum feurigen Epiker. Doch die entscheidenden Szenen spielen sich dann doch in den USA ab, wo sich die beiden Buhler um die Gunst der rassigen Norma gegenüberstehen, nun nicht mehr Freunde, sondern Gegner im Dienst zweier feindlicher Mächte. Beide sind hartgesottene Burschen, die auch vor einem Mord im Dienste des US-Präsidenten oder des Vorsitzenden des Obersten Sowjets nicht zurückschrecken. Doch jetzt geht es ihnen nicht mehr um die Vaterländer, es geht um das ewig Weibliche, um jene Norma. Wer bleibt Sieger im Gunst-Duell? Norma hat sich natürlich für den Amerikaner Bob entschieden. Doch John, der imitierende Amerikaner, gibt nicht auf.

Was sollen die freund-feindlichen Brüder tun? Sie entschließen sich zum dramatischen russischen Roulette. Konsalik weiß solche Szenen zu höchster Spannung aufzuputschen, auch wenn mancher Leser schon ahnen kann, wo die Sympathien des Schreibers liegen.

Bei einem solchen Reißer darf es nicht verboten sein, das glückliche Ende zu verraten; denn Lesestoff bleibt es über alle Seiten. Bob gewinnt, gewinnt auch die Norma, und der beim Roulette erblindete John spielt in Bobs ererbtem Restaurant Balalaika. Ist das nicht schön?

Christof Kapper

Bücherkommentare, Nov./Dez. 1977

Im reißerischen Agenten-Milieu

Zwischen Pflicht und Liebe

… Das Buch erhebt sicherlich nicht den Anspruch, die ganz große Literatur zu verkörpern, aber Konsalik ist es wiederum gelungen, den Leser an das Buch zu fesseln. Wenn man nämlich einmal mit dem ›Doppelspiel‹ begonnen hat, dann beißt man sich fest. Der Spannungsgehalt des Agenten-Thrillers ist ungewöhnlich groß, so daß man sich dabei ertappt, wie man mit vor Aufregung roten Ohrläppchen Seite um Seite weiterliest, selbst wenn man schon rechtschaffen müde ist. Das neue Konsalik-Buch ist ein geeignetes Mittel zum Wachbleiben!

Aachener Volkszeitung, 28.1.78

Liebe zu Ikonen: Der Kunstsammler

Liebe zur Musik: Konsalik in Bayreuth (mit Frau Elisabeth)

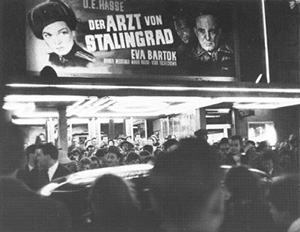

Berliner Filmfestspiele 1958 - Abfahrt der Stars

Nach der Uraufführung des Films ›Der

Artz von Stalingrad‹

Eva Bartok, Frau Konsalik, O.E. Hasse, H.G. Konsalik (von

links)

Ex-Journalist Konsalik beim Besuch einer Zeitungsredaktion

Setzprobe

Im Funkstudio Johannisburg, Südafrika

Eine glückliche Ehe

Und schreibt und schreibt und …

Nach dem Krieg begann er als Journalist seine literarische Laufbahn. Seitdem läuft's und läuft und läuft und … Alle Jahre wieder ein neuer Konsalik. Ich entsinne mich an den ersten Roman, der in einer großen deutschen Programmzeitschrift als Fortsetzungs-Epos erschien. Das ist die Schiene, auf der auch heute noch Konsaliks Literatur-Expreß läuft: Menschliches spannend erzählt. Für Abwechslung sorgen die Schauplatze – ein Arzt in Stalingrad, ein anderer im birmesischen Dschungel als Engel der Vergessenen, der dritte in Mexiko, im Tal der bittersüßen Träume. Auch im letzten Roman bleibt Konsalik unter bekannten Leuten: der Schlosser Peter Hasslick mutiert zum glücklich verheirateten, hochangesehenen Dr. Hellmuth Wegener. »Und doch ist dieser Mann kein simpler Hochstapler«, verheißt der Werbetext. Wer wenigstens im Roman Harmonie und Menschlichkeit finden will – hier findet er sie, wie üblich spannend erzählt. Was will man mehr?

Josef Dörr

Rhein-Zeitung, Koblenz, 26.2.77

Konsalik im Nachkriegs-Köln

Die Schauplätze seiner Romane sind über die ganze Welt verstreut, vom Dschungel in Birma bis zum Indio-Dorf in Mexiko, von den Südseeinseln bis zur sibirischen Taiga.

Jetzt legt Konsalik einen sehr deutschen Roman vor, eine Familiengeschichte im Nachkriegs-Köln, die mit einem Rollentausch im russischen Kriegslazarett Orscha dramatisch genug beginnt.

Der Schlosser Peter Hasslik wird von seinem schwer verwundeten Freund, dem Medizinstudenten Hellmuth Wegener, dazu überredet, dessen Papiere an sich zu nehmen und die junge Frau Wegener, die ihren durch Ferntrauung angeheirateten Mann nur aus Feldpostbriefen kennt, nicht zur Witwe zu machen. Hasslik überlebt und schließt bei der Heimkehr als Hellmuth Wegener die schöne Apothekertochter Irmi in die Arme. Wie Hasslik, begünstigt durch die Verworrenheit der Trümmerzeit, in die neue Identität schlüpft, wie er die vielen Schwierigkeiten meistert und sich schließlich als erfolgreicher Werksbesitzer und glücklicher Ehemann in seinem neuen Leben einrichtet, das schildert Konsalik mit psychologischem Geschick.

Er ist ein Autor, der sich vor echten Gefühlen nicht fürchtet und dabei gelegentlich auch vor Pathos nicht zurückschreckt. Er weiß, daß seine Leser beim späten Wiedersehen des ›Hochstaplers‹ mit seinem alten Mütterlein gerne mitweinen und daß sie ihm den jähen Unfalltod des als Erpresser aufgetauchten ehemaligen ›Kriegskameraden‹ nicht als allzu simple Lösung verübeln …

Kurt Preis

Münchner Merkur, 2./3.4.77

Neues aus Konsaliks Garküche

M. TR. Beginnt sich Konsalik mit der modernen Wirklichkeit auseinanderzusetzen? Fast könnte man es meinen, hört man seine Romanfiguren Streß, Medikamentenmißbrauch, Kriminalität, Aufrüstung, die Juden- und die Frauenfrage bereden. Das große Problem des Helden, seine geheime seelische Wunde, ist gar ein Problem der Identität. Kann er sich ganz in den Akademiker Wegener verwandeln, ober bleibt er tief innen der Schlosser Hasslick? Auf dringenden Wunsch des sterbenden Medizinstudenten hat der Kamerad die Soldbücher vertauscht, damit die ferngetraute Braut nicht schon Witwe werde. Nach der Heimkehr gilt es unzählige heikle Situationen zu meistern. Irmgard erweist sich als Wunderfrau, die ihren (falschen) Hellmuth ein Leben lang anbetet und immer schlank und jung bleibt. Er dagegen setzt mit den DM-Millionen auch Speck an und muß seinem Selbstwertgefühl im Bett einer unersättlichen römischen Gräfin aufhelfen. Ehefrau, Mütterchen und Geliebte empfangen ihr Licht vom unwiderstehlichen Mann; die Welt ist noch in Ordnung.

Schauplätze sind russische Lazarette, deutsche Trümmerstädte, bescheidene Stübchen, später allerdings Riesenvillen, Jetset-Paradiese, kosmetische Kliniken und aparte Friedhöfe … Der Autor gibt seinen Getreuen, was sie gern nehmen und gut verdauen: Sex, eine Prise Perversität, steile Karrieren, dramatische Geburten und Operationen, Ruhm und Glanz und nicht zuletzt Edelmut im Kampf mit Schurkerei. Konsaliks Garküche erweist sich erneut als leistungsfähig.

Neue Zürcher Zeitung, 28.2.77