KAPITEL 6

ÜBERSCHWANG DES

20. JAHRHUNDERTS

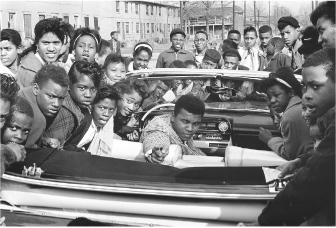

Louisville, 1963.

Im Sommer 1960, kurz vor den Olympischen Spielen in Rom, ging ein junger Journalist namens Dick Schaap von seinem Redaktionsbüro in der Madison Avenue in Manhattan zu einem Hotel in Midtown, um sich mit zweien der aussichtsreichsten Boxer der amerikanischen Mannschaft, Cassius Clay und einem Kämpfer aus Toledo namens Wilbert »Skeeter« McClure, zu treffen. Schaap war Sportredakteur bei Newsweek. Er wollte sich an dem Presseansturm auf Rom nicht beteiligen, aber dennoch einige der Sportler der amerikanischen Mannschaft kennenlernen, um eine klarere Vorstellung davon zu bekommen, wie die Zeitschrift von den Spielen berichten sollte.

Schaap kannte alle und jeden; die Sportler mochten ihn. Er bot Clay und McClure an, mit ihnen nach Harlem zu fahren, um seinen Freund Sugar Ray Robinson kennenzulernen, was insbesondere Clay reizte. Clay hatte seinen Boxstil auf dem Prinzip aufgebaut, daß ein Großer Anleihen bei der Taktik eines Kleineren machen kann, eines Kleineren wie Sugar Ray Robinson; auch hatte er seine Träume vom Luxus aus Visionen von Sugar Rays legendären Cadillacs gewoben: dieses Jahr ein schockierendes Pink, das nächste Lavendel. Robinson war für Clay ein Idol, doch sollte er angesichts der Begegnung nervös gewesen sein, ließ er es sich jedenfalls auf der Fahrt Richtung Norden nicht anmerken. Block um Block beschrieb er, wie er jeden im Halbschwergewicht demontieren werde, und danach fuhr er mit seiner Zusammenfassung davon fort, wie er Floyd Patterson entthronen werde. Er werde Weltmeister im Schwergewicht, sagte er, noch bevor er das Wahlalter erreiche.

»Ich werde der Größte aller Zeiten sein«, sagte Clay.

»Lassen Sie sich nicht stören«, sagte McClure zu Schaap, während sie im Taxi die Seventh Avenue entlangbrausten. »So ist er eben.«

Schaap ließ sich nicht stören. »Obwohl er erst achtzehn war, war er der lebhafteste, lebendigste Mensch, dem ich je begegnet war«, sagte Schaap. »Es war, als begegnete man einem großen Schauspieler oder charismatischen Staatsmann, so einer Gestalt mit einer Ausstrahlung, einer inneren Energie, man wußte sofort, daß man von ihm noch jahrelang etwas hören würde.«

Clay, McClure und Schaap stiegen vor Sugar Rays Bar in der Seventh Avenue aus, doch Robinson war noch nicht da. Sie beschlossen, etwas zu Abend zu essen und ein wenig durch Harlem zu bummeln. Einen Block von der Bar entfernt sahen sie einen elegant gekleideten jungen Mann, der auf einer Holzkiste stand und die Doktrin des »buy black«, also nur bei Schwarzen zu kaufen, und der schwarzen Selbsthilfe predigte, ein Thema, das Clay schon von seinem Vater (über Marcus Garvey) gehört hatte und das in den Reden von Elijah Muhammad und Malcolm X ständig vorkam. An der Ansprache war nichts besonders Radikales – es wurde nicht zum Separatismus aufgerufen, der weiße Mann wurde nicht als »blauäugiger Teufel« bezeichnet –, und dennoch war Clay erstaunt darüber, daß da einer auf der Straße predigte, ohne Angst vor der Polizei oder weißen Rassisten.

»Kriegt der denn keinen Ärger?« fragte Clay.

Schaap verneinte. Solche Redner hatte es in Harlem schon lange gegeben. Clay hörte dem jungen Prediger aufmerksam zu und nickte zustimmend.

Schließlich fuhr Robinson in seinem neuesten Modell heran – einem purpurroten Caddy. Schaap war gespannt, wie Clay sich wohl benehmen würde, ob er auch Robinson mit seinen Aufschneidereien nerven würde. Doch Clay war bescheiden, sogar zurückhaltend. Robinson schenkte ihm nur ein paar Augenblicke. Gelangweilt und überheblich sagte er Hallo und schritt dann an ihnen vorbei in seine Bar. Clay machte große Augen. »Dieser Sugar Ray, der ist klasse«, sagte er. »Eines Tages werde ich zwei Cadillacs besitzen – und einen Ford zum damit Rumfahren.«

Erst danach, im Rückblick auf diese Begegnung, fühlte er sich von Robinson übergangen. »Ich war sehr verletzt«, sagte er Jahre später. »Wenn Sugar Ray nur geahnt hätte, wie sehr ich ihn liebte und wie lange ich ihn schon verfolgt hatte, dann wäre er vielleicht nicht so gewesen … Und da sagte ich mir auch: ›Wenn ich einmal groß und berühmt werde und die Leute so sehr ein Autogramm von mir wollen, daß sie den ganzen Tag auf mich warten, dann behandle ich sie jedenfalls anders.‹«

Clays einziges Hindernis als Olympiateilnehmer war seine Flugangst. Zu seinen Amateurwettkämpfen war er immer mit der Bahn und im Kombi der Martins gelangt. Warum ging das nicht auch auf seiner Reise zur Schwergewichtsweltmeisterschaft? Es kostete Joe Martin vier Stunden im Central Park in Louisville, auf ihn einzureden und ihn davon zu überzeugen, daß man nach Rom nicht mit dem Zug fahren konnte. Er konnte sich an den Armlehnen festklammern, eine Pille schlucken, er konnte schreien und toben, aber er mußte fliegen. »Schließlich willigte er ein«, erzählte Martins Sohn, Joe junior, dem Louisviller Courier-Journal. »Aber dann ging er in ein Armeeausrüstungsgeschäft und kaufte sich einen Fallschirm, den er dann tatsächlich auch im Flugzeug trug. Es war ein ziemlich rauher Flug, und er kniete im Gang und betete, den Fallschirm auf dem Rücken.«

In Rom hatte er dann seinen Spaß, im Ring wie auch außerhalb. Wie immer hatte er ein Verschen zur Hand, diesmal ein paar Zeilen, die Floyd Pattersons Sieg über Ingemar Johansson rühmten:

You may talk about Sweden

You may talk about Rome.

But Rockvill Centre’s

Floyd Pattersons home.

A lot of people said

That Floyd couldn’t fight,

But you should have seen him

On that comeback night.

(»Redet nur über Schweden / Redet nur über Rom. / Doch im Rockville Centre ist / Floyd Patterson zu Hause. / Viele sagten, / Floyd könnt nicht kämpfen, / Aber ihr hättet ihn sehn soll’n / Am Abend seines Comebacks.«)

Clay streifte durchs olympische Dorf, lernte alle möglichen Menschen aus der ganzen Welt kennen und bezauberte sie mit seinen Prophezeiungen über seine große Zukunft. Clay war so locker und unbefangen, daß er für alle bald der Bürgermeister des olympischen Dorfs war. »Die Leute liebten ihn«, sagte Wilma Rudolph, die in den Sprintwettbewerben drei Goldmedaillen für Amerika gewann. »Jeder wollte ihn sehen. Jeder wollte bei ihm sein. Jeder wollte mit ihm reden. Und er redete die ganze Zeit. Ich hielt mich immer im Hintergrund, weil ich nicht wußte, was er sagen würde.« Clay verliebte sich ein bißchen in Rudolph, doch sie war schon mit einem Läuferkollegen verlobt. Das war in Ordnung. Als Clay sah, daß McClure einem Mädchen einen Liebesbrief nach Hause schrieb, bat er ihn, ihm einen diktieren zu dürfen: Er wollte einen Liebesbrief an ein Mädchen in Louisville schreiben, wenn auch nur zum Spaß.

Clays Erlebnisse im Ring waren vom Glück nicht weniger begünstigt. Die ersten drei Kämpfe absolvierte er im Schongang, und im Finale traf er dann auf einen massigen Kaffeehausbesitzer aus Polen namens Zbigniew Pietrzykowski. Nach einer schwerfälligen ersten Runde siegte er dann doch einstimmig nach Punkten und gewann die Goldmedaille. Am Ende des Kampfs war Clays weiße Satinhose getränkt vom Blut des Polen.

Clay hatte seine Mission in Rom erfüllt, allerdings mit einem Stil, der einigen der älteren Journalisten sauer aufstieß. Die Großen hatten zu kämpfen wie Joe Louis und Rocky Marciano, sie hatten sich reinzuknien und ihren Gegner auf die Bretter zu schicken. A. J. Liebling befaßte sich in seinen Boxerinnerungen mit Pierce Egans Ringkompendium Boxiana aus dem achtzehnten Jahrhundert sowie dem tunesischen Chronisten Ibn Khaldun aus dem vierzehnten Jahrhundert; er fand Clay interessant, historisch gesehen aber unzulänglich. Liebling schrieb im New Yorker, es sei zwar amüsant, Clay zuzusehen, es fehle ihm jedoch das Bedrohliche, das ein ganz Großer einfach brauche. Liebling störte sich nicht an Clays lyrischen Ambitionen – sogleich erinnerte er seine Leser an Bob Gregson, den »Lancashire Giant«, der Boxverse wie den folgenden schrieb: »The British lads that’s here / Quite strangers are to fear.« (»Den britischen Jungs hier / Ist Angst völlig unbekannt.«) Vielmehr war es Clays Art zu boxen, bei der Liebling Zweifel hatte. »Ich habe mir Clays Kämpfe in Rom angesehen und fand sie attraktiv, aber sie bewiesen nichts«, schrieb er. »Clay hatte einen hüpfenden Stil, wie ein Kiesel, den man übers Wasser schleudert. Er war gut anzusehen, aber er schien seine Gegner immer nur zu streifen. Sicher, der Pole wirkte während des Dreirundenkampfs hilflos und schwer auf den Beinen, doch ich fand, ihm war einfach nur die Puste ausgegangen, weil er Clay immer hinterherlief, und dann machte Clay ihn natürlich fertig … Ein Boxer, der die Beine so sehr einsetzt wie Clay in Rom, riskiert in einem längeren Kampf, langsamer zu werden.«

Trotz aller Vorbehalte Lieblings bekam Clay seine Goldmedaille, auf der das Wort PUGILATO prangte. »Ich sehe ihn noch vor mir, wie er im olympischen Dorf herumstolziert, seine Goldmedaille um den Hals«, sagte Wilma Rudolph. »Er schlief damit. Er ging damit in die Cafeteria. Nie nahm er sie ab. Keinem war sie so wertvoll wie ihm.« Er trug die Medaille noch wochenlang, selbst im Bett. »Zum ersten Mal in meinem Leben schlief ich auf dem Rücken«, sagte Clay. »Das mußte ich, sonst hätte sich die Medaille mir in die Brust gebohrt.«

Nach der Verleihungszeremonie fragte ihn ein Reporter aus der Sowjetunion, wie es sei, Ruhm für ein Land errungen zu haben, das ihm das Recht verweigerte, bei Woolworth in Louisville etwas zu essen.

»Sagen Sie Ihren Lesern, daß wir qualifizierte Leute haben, die an diesem Problem arbeiten, und daß ich mir über das Ergebnis keine Sorgen mache«, sagte Clay. »Für mich sind die USA noch immer das beste Land der Welt, einschließlich dem Ihren. Auch wenn es manchmal schwierig ist, genug zu essen zu bekommen, kämpfe ich doch nicht gegen Alligatoren und wohne auch in keiner Lehmhütte.« Diese Bemerkung wurde als Beweis dafür, daß Clay ein guter Bürger war, in Dutzenden amerikanischer Zeitungen abgedruckt. Über zehn Jahre später machte der Autor von The Greatest seinen Lesern sehr deutlich, daß dies ein Fehler gewesen war. Dennoch hatte Clay es gesagt; es war weniger ein Fehler als vielmehr ein Reflex seiner Jugend, an dem sich zeigte, wie grundlegend er sich während der folgenden Jahre ändern sollte.

Am nächsten Morgen bemerkte Clay auf einem Streifzug durchs Dorf, daß die Menge plötzlich von ihm weg zu einem älteren Mann strömte. »Wer ist das?« fragte Clay einen Freund.

»Das ist Floyd Patterson«, sagte der Freund. »Der Weltmeister.«

»Komm, den will ich kennenlernen.«

Clay ging zu Patterson und stellte sich vor.

Später sagte Clay, dieser habe ihn wie Luft behandelt. »Floyd gratulierte mir mit einem schlaffen Händedruck«, sagte er. »Das tat weh. Der Kerl beleidigte mich, und eines Tages sollte er dafür bezahlen.«

Clay flog nach New York zurück, wo Dick Schaap ihn am Flughafen Idlewild abholte. Schaap war begeistert von Clays Auftritt im Fernsehen und überzeugter denn je, daß, wenn Boxen eine Zukunft hatte, diese von Clay verkörpert wurde. Die ganze Nacht durch bis zum nächsten Morgen zogen Schaap und Clay durch Manhattan. Sie landeten zunächst in einer Passage am Times Square, wo sie sich eine Scherzzeitung mit der Schlagzeile CASSIUS FORDERT PATTERSON HERAUS drucken ließen.

»Zu Hause glauben sie, die ist echt«, sagte Clay. »Das merken die gar nicht.«

In Jack Dempseys Restaurant aßen sie zu Abend; Clay aß ein Roastbeef-Sandwich und ein Stück Käsekuchen und staunte über die »saftige« Rechnung (2,50 Dollar). Dann gingen sie über die Straße ins Birdland, einen trinken – dort nahm Clay sein erstes alkoholisches Getränk zu sich: eine Cola mit einem Tropfen, buchstäblich einem Tropfen Whiskey. Clay fand es großartig, wenn er im Restaurant oder auf der Straße erkannt wurde und man ihm gratulierte (»Die kennen mich! Die kennen mich!«). Er selbst sorgte dafür, daß dies auch geschah, indem er sein offizielles Olympia-Jackett und seine Goldmedaille um den Hals trug. Nach einer Verdauungstour durch Harlem endete die Nacht in Clays Zimmer im Waldorf-Astoria, wo er in einer Suite residierte, die ihm ein Aluminiumbaron aus Louisville namens William (»Call me Billy«) Reynolds spendiert hatte. Reynolds hatte die Absicht, ein Paket für Clays Profikarriere zu schnüren, bei dem Joe Martin Trainer sein und Reynolds selbst Finanzierung und Management übernehmen sollte. Gegen Ende von Clays High-School-Zeit hatte Reynolds ihm einen leichten Sommerjob als Gartenarbeiter auf seinem Anwesen vor den Toren Louisvilles verschafft. Jetzt, in New York, bezahlte Reynolds ihm die Unterkunft und schenkte ihm dazu noch einen Packen Dollar, die er bei Tiffany’s ausgeben sollte, was Clay nur zu gern tat; er kaufte seiner Mutter, seinem Vater und seinem Bruder je eine Uhr. »Nie schwebte einer so im Himmel wie Cassius Clay, als er mit seiner Medaille um den Hals zurückkam«, sagte Schaap. »Er war so aufgedreht, er hätte eine ganze Woche lang aufbleiben können.« Gegen zwei Uhr morgens, als Schaap ernsthaft erwog, nach Hause zu gehen und sich ins Bett zu legen, bestand Clay darauf, daß sie zu ihm ins Waldorf gingen.

»Komm schon«, sagte er. »Wir können auf mein Zimmer gehen und uns mein Sammelalbum ansehen.« Was sie dann auch taten.

Schließlich flog Clay zurück nach Louisville, wo ihm auf dem Flughafen Standford Field ein Heldenempfang bereitet wurde. Seit 1905, als der Lokalmatador Marvin Hart Jack Root schlug und damit Schwergewichtsmeister wurde, hatte es in Louisville ein solches Boxereignis nicht mehr gegeben. Der Bürgermeister Bruce Hoblitzell, sechs Cheerleader und dreihundert Fans jubelten ihm auf dem Rollfeld zu, und die Stadt stellte einen Autokorso mit fünfundzwanzig Fahrzeugen bereit. Clay steuerte die Lyrik bei:

To make America the greatest ist my goal.

So I beat the Russian and I beat the Pole

And for the USA won the Medal of Gold.

Italians said: You’re greater than the Cassius of old.

(»Amerika zum größten Land zu machen ist mein Ziel. / Also schlug ich den Russen und den Polen / Und gewann für die USA die Goldmedaille. / Die Italiener sagten: Du bist größer als der alte Cassius.«)

Es war furchtbar, doch das störte keinen weiter. Eine Kolonne Polizeiautos eskortierte die Karawane, die schließlich vor der Central High School zum Stillstand kam. Ein Trupp Cheerleader begrüßte den heimkehrenden Helden mit einem riesigen Banner, auf dem stand: »Welcome Home Champ!« Atwood Wilson, der Rektor, der Clay so viele Male vor Peinlichkeiten und Mißerfolgen bewahrt hatte, trat ans Mikrofon und sagte: »Wenn wir all die Anstrengungen bedenken, die unternommen werden, um das Ansehen Amerikas zu untergraben, können wir dankbar sein, daß wir einen so großartigen Botschafter nach Italien schicken konnten.« Bürgermeister Hoblitzell war nicht weniger begeistert. »Sie gereichen Louisville und Ihrem Berufsstand zur Ehre«, sagte er, und die über tausend Schüler, Lehrer und anderen Leute aus der Stadt jubelten. »Sie sind ein Vorbild für die jungen Menschen dieser Stadt.«

Vor seinem Haus in der Grand Street sang Clay senior »God Bless America«, stolz auf seine neu gestaltete Haustreppe: er hatte sie rot, weiß und blau gestrichen. Odessa verkündete ein vorgezogenes Thanksgiving-Fest, und so aß die Familie Truthahn zum Abendessen.

Eine Zeitlang war das Leben für Clay eine einzige Parade. Einige Wochen nach seiner Rückkehr fand er, er müsse noch einmal durch die Straßen der Stadt fahren. Er stellte sich auf die Rückbank eines rosafarbenen Cadillac und rief aus: »Ich bin Cassius Clay! Ich bin der Größte!« Dann wandte er sich zu Wilma Rudolph, die aus Tennessee zu Besuch gekommen war, und erklärte: »Und das ist Wilma Rudolph. Sie ist auch die Größte!«

»Setz dich doch«, sagte Wilma, die sich im Sitz verkroch.

»Komm schon, Wilma. Steh auf, Wilma!«

»Nein, das kann ich nicht.«

Nachdem Clay sie noch einige Male zur Mit-Größten erklärt hatte, stand sie widerstrebend auf, winkte und setzte sich wieder hin. Clay dagegen genoß die Aufmerksamkeit.

Die Feierlichkeiten überdeckten eine unterschwellige Ambivalenz Clays in Louisville, die sich nach und nach verstärken sollte. Die Handelskammer von Louisville würdigte Clay mit einer lobenden Erwähnung, weigerte sich aber, ihm zu Ehren ein Essen zu veranstalten. »Wir haben jetzt gerade keine Zeit«, erklärte ihr Geschäftsführer K. P. Vinsel. Später verübelten dem Kämpfer viele Louisviller, zumal die weißen, daß er zum Islam übertrat, seinen Namen änderte, den Militärdienst verweigerte und sich so scharf und häufig zu politischen Fragen äußerte. 1978, auf dem Höhepunkt seines Ruhms, stimmte der Stadtrat dem Antrag, die Walnut Street in Muhammad Ali Boulevard umzubenennen, mit der denkbar knappsten Mehrheit von sechs zu fünf Stimmen zu.

Obwohl er sich dem sowjetischen Reporter in Rom gegenüber zur Rassenfrage abwehrend geäußert hatte, war Clay nur allzu deutlich geworden, daß seine Goldmedaille in Louisville überhaupt nichts verändert hatte. Noch immer herrschte dieselbe Jim-Crow-Mentalität. Nicht lange nach seiner Rückkehr ging er in ein Imbißlokal und bestellte einen Fruchtsaft.

»Sie werden hier nicht bedient«, sagte der Besitzer.

»Aber das ist doch der Olympiasieger!« sagte einer der Kellner.

»Ist mir scheißegal, wer das ist«, entgegnete der Besitzer. »Raus mit ihm!«

Folgerichtig erklärte Clay, er sei nun bereit, Profi zu werden. Dazu brauchte er aber einen Manager und finanzkräftige Unterstützung, und als Olympiasieger, der im ganzen Land bekannt war, war er ein heißer Anlagetip geworden. Ein paar Jahre früher wäre Clay fast mit Sicherheit in den Händen der Mafia gelandet; er wäre kaum nach Rom abgereist, ohne daß einer von Frankie Carbos Leutnants ihm bei einem Essen glänzende Angebote gemacht hätte. Doch zufällig waren die üblichen Mob-Verdächtigen gerade nicht ganz auf der Höhe, und so konnte, vielleicht zum ersten Mal seit Anfang des Jahrhunderts, ein Boxer mit einer Zukunft wie Cassius Clay sich selbst aussuchen, wer ihn managen und wer ihn finanzieren sollte. Liston war als Sträfling fast zwangsläufig in den Armen der Cosa Nostra gelandet, Clay dagegen verfügte von Beginn an über mehr Mittel und Wege, innere wie äußere.

Die Familie Clay nahm sich eine Anwältin aus dem West End namens Alberta Jones und versuchte zunächst, mit William Reynolds’ Anwalt Gordon Davidson einen Deal auf die Beine zu stellen. »Reynolds hatte so viel Geld, daß er nicht wußte, wohin damit, und seine wahren Motive waren Spaß zu haben und sich hinter diesen einheimischen Jungen zu stellen«, sagte Davidson. »Wir entwarfen einen Vertrag, der auch ein Gehalt für Cassius Clay festlegte, für die damalige Zeit etwas Unerhörtes, sowie eine Treuhand. Bald kam es zu einer Einigung. Doch dann rief Alberta mich an, um mir zu sagen, daß der Deal geplatzt war. Ich war völlig perplex. Ich begriff nicht, warum.«

Das Haupthindernis war Clays Vater; er war gegen Joe Martin, der im Vertrag als Chefsekundant vorgesehen war. Vorgeblich lehnte er Martin ab, weil dieser noch nie einen Profiboxer trainiert hatte; das Entscheidende aber war, daß Clay senior Martin als Verkörperung der Polizei sah, der weißen Louisviller Polizei, die ihn mehr als einmal verhaftet hatte. Der ganze Deal löste sich binnen kurzem in allgemeiner Verstimmung auf. Martin wiederum fand, daß Clay senior sich Verdienste um seinen Sohn zumaß, die er sich gar nicht erworben hatte. »Auf einmal sah es so aus, als hätte der Alte die ganze Arbeit gemacht«, sagte Martin bitter. »Der hat sich doch erst um den Jungen gekümmert, als der dieses Aufsehen erregte. Das ist vielleicht einer. Der hat soviel Gehirn, wie Gott es einer Gans gegeben hat – ungefähr einen halben Teelöffel.«

Bald wußte jeder in Louisville, daß Martin aus der Sache draußen war, und binnen weniger Tage füllte William Faversham Jr., ein ehemaliger Anlageberater, ehemaliger Schauspieler und Sohn eines in England geborenen Marineidols, die Lücke aus. (Reynolds war immer loyal gegenüber Martin gewesen und nicht bereit, Clay ohne Martin als Teil des Pakets zu umwerben.) Faversham war Vizepräsident eines der größten Unternehmen im Umkreis, Brown-Forman Distillers (hier wurden die Bourbons Old Forrester und Early Times produziert), und er sowie ein paar Freunde aus der Louisviller Geschäftswelt luden die Clays zu einem Treffen ein. Faversham bot an, Clay mit einem Syndikat aus elf der reichsten Männer im ganzen Staat zu unterstützen; der Deal selbst war praktisch eine Kopie des Vertrags, den William Reynolds ausgearbeitet hatte.

Die Mitglieder des Syndikats waren im wesentlichen die Oligarchen der Stadt: Patrick Calhoun Jr., Pferdezüchter und ehemaliger Vorsitzender der American Commercial Barge Line, einer Binnenschiffahrtsgesellschaft, der zugab: »Was ich vom Boxen verstehe, paßt auf einen Daumennagel«; William Sol Cutchins, Enkel eines Soldaten der Konföderierten und Präsident von Brown & Williamson Tobacco; Vertner DeGarmo Smith, ehemaliger Verkaufsleiter von Brown-Forman, der alles von Bonds bis Bruderschaftsnadeln, von Whiskey bis Tafelsalz verkaufte; William Lee Lyons Brown, Vorstandsvorsitzender von Brown-Forman und fast die Karikatur des Südstaaten-Gentlemans (»Wissen Sie eigentlich, daß Cassius Clays Tante bei meiner Cousine ersten Grades Köchin ist?«); Elbert Gary Sutcliffe, pensionierter Farmer mit riesigen Anteilen an U.S. Steel; George Washington »Possum« Norton IV, Leiter der Finanzabteilung von WAVE-TV, dem lokalen NBC-Ableger, bei dem Tomorrow’s Champions ausgestrahlt wurde; Robert Worth Bingham, Nachfahr des Verlags- und Rundfunkimperiums Bingham, dem unter anderem die lokale CBS-Tochter, das Courier-Journal und die Louisville Times gehörten; J. D. Stetson Coleman, Vorsitzender einer Busgesellschaft in Florida, einer Arzneimittelfirma in Georgia, einer Süßwarenfabrik in Illinois und einer Ölgesellschaft in Oklahoma; James Ross Todd, mit sechsundzwanzig der Jüngste der Gruppe und Nachkomme einer alten Kentuckyer Familie, die ihr Vermögen mit, wie er offen sagte, »allen möglichen Machenschaften« machte, und schließlich Archibald McGhee Foster, leitender Vizepräsident der New Yorker Werbeagentur Ted Bates. Faversham beauftragte außerdem Gordon Davidson damit, den ursprünglichen Reynolds-Vertrag »abzustauben« und ihn als Grundlage für das neue Arrangement zu benutzen.

Die Louisville Sponsoring Group bestand natürlich ausschließlich aus Weißen und repräsentierte eine Gruppe alteingesessener Familien, die ihre Jungen gern auf Internate und Edel-Colleges schickten, wo sie den letzten Schliff bekamen, bevor sie dann zu Hause da weitermachten, wo Daddy aufgehört hatte. Insgesamt repräsentierte die Gruppe die wichtigsten Geschäftszweige der Stadt: Zigaretten, Whiskey, öffentlicher Verkehr und Bankwesen. Die meisten waren Mitglieder des ausschließlich weißen Pendennis Club in der Walnut Street und spielten Golf in ausschließlich weißen Clubs. (Als Bill Cutchins Clay einmal in den Pendennis Club mitbrachte, wurde er dafür mit einem offiziellen Verweis belohnt.) Diese Männer lebten in prachtvollen Häusern, verbrachten den Winter in Florida und Nassau und redeten über Geschäfte und Pferde. Die Bewohner des West End begegneten ihnen gewöhnlich nur als Angestellte, Köchinnen und Hauspersonal. Die Louisville Group war der Bürgerrechtsbewegung gegenüber mehrheitlich resistent. Die Binghams dagegen waren die führenden weißen Liberalen der Stadt. Sie bezahlten für ihre Leitartikel, in denen sie für die Rassenintegration eintraten, mit rassistischen Demonstrationen und Steinen, die ihnen durchs Fenster flogen. Auf sportlichem Gebiet lagen ihnen Golf und die Jagd am Herzen. Boxen war im großen und ganzen nicht ihr Element. Faversham war damit halbwegs vertraut; als er am Broadway arbeitete, hielt er sich in Jack O’Briens Boxkeller fit, wo er mit einem anderen Schauspieler sparrte, mit Spencer Tracy. William Lee Lyons Brown kämpfte in Annapolis als Schwergewichtler beim Plebe-Team. Alle anderen hatten wenig bis gar keine Ahnung vom Ring. Ihr eigentlicher Trumpf, außer dem Geld, war, daß sie durch Leute wie Possum Norton und Robert Bingham Zugang zu den Hauptwegen der Publicity in Louisville hatten.

Für diese Männer war Clay ein Zeitvertreib, ein Zeichen sozialer Zugehörigkeit, eine kleinere Investition, ein Jux. Jeder Partner zahlte 2800 Dollar – steuerlich absetzbar. Die Gesamtkosten, um den Kämpfer auf die Beine zu stellen, betrugen ihrer Schätzung nach 25000 bis 30 000 Dollar. Sie hatten also überhaupt nichts zu verlieren. Einer der weniger idealistischen Mitglieder der Louisville Group sagte, zunehmend freimütig, einem Reporter von Sports Illustrated, der kollektive Antrieb, sich auf Clay einzulassen, sei bestenfalls teils Bürgersinn, teils Geld. »Ich will mal so sagen – offiziell unterstützen wir Cassius Clay, um den Boxsport zu fördern, um etwas Nettes für einen verdienstvollen, anständigen Jungen aus Louisville zu tun und schließlich, um ihn vor den Fängen der Gangsterschakale zu schützen«, sagte er. »Ich glaube, zu fünfzig Prozent stimmt das, aber die anderen fünfzig sind Humbug. Ich möchte, genau wie einige andere auch, einfach nur einen Haufen Geld machen. Vielleicht wissen Sie ja, daß ein Kampf Clay gegen Liston einen Siegeranteil von drei Millionen Dollar bringt. Wenn Sie das aufteilen, kriegt Cassius eineinhalb Millionen und das Syndikat ebenfalls eineinhalb. Im besten Fall bleiben dabei an mir 150 000 Dollar hängen.«

So zynisch das auch klingt, war es doch nichts verglichen mit dem Zynismus des üblichen Publikums bei einem Kampf. Neben den mafiosen Managern Sonny Listons und Hunderten anderer Boxer vor ihm war die Louisville Sponsoring Group ein missionarisches Unternehmen, ein gönnerhaftes Jim-Crow-Abenteuer. Mit der Annahme des Deals erhielt Clay sofort 10000 Dollar Unterschriftsprämie (mehr als genug, um seinen Eltern einen Cadillac zu kaufen), eine Garantie über je 4800 Dollar für die ersten beiden Vertragsjahre sowie einen Erlösanteil für die folgenden vier Jahre bis zum Vertragsende von jeweils 6000 Dollar. Das Syndikat und Clay vereinbarten, alle Bruttoeinkünfte zu gleichen Teilen aufzuteilen, wobei die Gruppe noch für Trainings- und Fahrtkosten aufkam. Fünfzehn Prozent von Clays Profit sollten in einen Rentenfonds fließen, an den er erst ab dem fünfunddreißigsten Lebensjahr herankommen sollte. Diese letzte Vereinbarung, die verhindern sollte, daß Clay einer jener Kämpfer wurde, denen am Ende ihrer Karriere nur noch Verletzungen und trübe Erinnerungen blieben, irritierte ihn doch zuweilen.

»Ich will kein Geld auf der Bank«, sagte Clay später. »Ich will es in Immobilien, wo ich dann auf ein Grundstück mit einer Wohnung drauf zeigen und sagen kann: ›Da, das gehört mir.‹ Ich will es sehen können. Die Bank könnte ja abbrennen oder so was. Ich will mir nicht über irgendwelche Aktien den Kopf zerbrechen müssen oder einen Haufen Anlagen haben oder meine ganze Zeit damit verbringen, mich darum zu kümmern.« Angesichts der Art und Weise, wie er sein Geld ausgab, und seiner Großzügigkeit während all der Jahre der Familie, Freunden und Gefolgsleuten gegenüber war der Rentenplan wahrscheinlich der vernünftigste Teil des ganzen Pakets.

In den ersten zwei Vertragsjahren überstiegen die Verluste die Gewinne, und so verheißungsvoll Clay auch an manchen Abenden wirkte, die Mitglieder der Louisville Group hielten ihren Kämpfer nicht für einen potentiellen Champion, schon gar nicht für den berühmtesten Mann seiner Zeit. Noch 1963 sagte Cutchins: »Wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, daß Cassius internationales Format entwickeln würde, hätte ich gesagt, der raucht Marihuana.« Und Gordon Davidson sagte: »Man kann die Sache nicht als Goldgrube oder auch nur als finanzielles Wagnis sehen. Das waren Millionäre, die am Ende der sechs Jahre jeweils zehntausend Dollar investiert hatten – wovon sie noch einiges absetzen konnten – und schließlich pro Nase fünfundzwanzigtausend Dollar netto einstrichen, alles Kleckerkram.«

Als seine Unterstützung dann also stand, begann Clays Profikarriere. Am 29. Oktober 1960 verprügelte er den Polizeichef von Fayetteville in West Virginia, Tunney Hunsaker, in einem Kampf über sechs Runden in der Freedom Hall in Louisville. Zur Vorbereitung auf sein Debüt hatte Clay hauptsächlich mit seinem Bruder Rudy gesparrt; sein Trainer für diesen Kampf war Fred Stoner, ein erfahrener Boxmann aus Louisville. Clay senior zog Stoner Martin vor, weil er ein Schwarzer war. Dennoch fanden weder Clay noch die Louisville Group, daß Stoner für einen ehrgeizigen Olympiasieger längerfristig der geeignete Mann war. Clay hätte Hunsaker k. o. schlagen müssen. Mit Punktsiegen über Angehörige der Ordnungsmacht von West Virginia würde er nicht weit kommen.

Eines der ersten Telegramme, die Clay nach seinem Sieg in Rom erhalten hatte, kam von Archie Moore, der noch immer Weltmeister im Halbschwergewicht war und in den Bergen bei San Diego ein Trainingslager hatte. Clay mochte Moore, als Kämpfer wie auch als Mensch. Und auch die Louisville Sponsoring Group mochte ihn, denn wenn Clay sich in Kalifornien niederließ, hieß das, daß der Vertrag mit ihm seine Gültigkeit behalten würde. Im Gegensatz zu anderen Staaten hatte Kalifornien ein Gesetz verabschiedet, nach dem Minderjährige mit festem kalifornischem Wohnsitz bindende Verträge unterschreiben durften und ein Gericht dazu bestimmen konnten, ihre Einkünfte zu überwachen, bis sie volljährig wurden. (Das Gesetz war in erster Linie zum Schutz von Kinderschauspielern geschaffen worden.) Anderswo konnten Minderjährige Verträge nach Belieben ignorieren; gleichzeitig waren ihre Einkünfte nicht vor habgierigen Verwandten oder irgendwelchen gesetzlichen Vertretern geschützt. Beide Seiten zogen die kalifornische Variante vor.

Moore war immer ein cleverer Kämpfer gewesen, doch mit zunehmendem Alter und Kräfteverlust war er zum Euklid des Rings geworden, zu einem Meister des Winkels, indem er der Aggressivität der jungen Wilden auswich und einen präzisen Treffer landete, mit dem er die Sache beendete. Zudem redete er gern. Clays Wortschwall ging auf seinen Vater und die Hänseleien am Spielplatz zurück – er war der erste Rapper, der Vorläufer von Tupac Shakur und Puff Daddy –, Moore hingegen befleißigte sich der gewählten Sprache des Vaudeville-Engländers. (Es war wenig verwunderlich, daß Moore zu den Lieblingen A. J. Lieblings gehörte. Moores Redeweise ähnelte Lieblings Schreibweise, und die Vermutung liegt nahe, daß sie beide, bewußt oder unbewußt, eine symbiotische literarische Beziehung eingegangen sind.)

Clay hatte sich Ray Robinson als Trainer ausgesucht, doch Robinson, eher eine Randfigur, hatte Bedenken. Trotzdem fuhr er nur wenige Tage, nachdem er Chief Hunsaker abgefertigt hatte, nach Ramona in Kalifornien in Moores Trainingscamp, das dieser »Salt Mine«, »das Salzbergwerk«, genannt hatte. Clay fand den Ort wunderbar. Die Boxhalle, genannt »Bucket of Blood«, der »Eimer voll Blut«, war eine große Scheune, auf deren Tor ein Schädel gemalt war. Davor lagen Felsbrocken verstreut, Andenken an die großen Kämpfer der Vergangenheit; auf die Steine waren die Namen von Männern wie Jack Johnson, Ray Robinson und Joe Louis gemalt. Jahre später, als Clay sein eigenes Camp in Deer Lake, Pennsylvania, hatte, errichtete er ähnliche Monumente.

Moore war von Clays Ernsthaftigkeit sogleich beeindruckt. Er staunte, wie dieser die steilen Hänge um das Camp herum hinauf- und hinunterlief und erst stehenblieb, wenn Moore es verlangte. Da Moore selbst ein innovativer Boxer gewesen war, fand er an Clays unorthodoxem Boxstil, den tiefhängenden Händen, dem Herumtänzeln, nichts Schlimmes. Er sah in Clay ein unbegrenztes Potential und wollte ihn behalten. »Mir gefiel sein Tempostil, auch wenn er nicht annähernd so schnell war, wie er ein, zwei Jahre später sein sollte«, sagte Moore. »Im Hinterkopf dachte ich, da ist nun endlich einer, der Joe Louis hätte k. o. schlagen können, denn weiß Gott, ich hätte es nicht gekonnt.« Doch Moore mangelte es an der psychologischen Flexibilität, die Clay bei einem Trainer brauchte. Moore besaß noch immer die Eitelkeit des Kämpfers, und die wurde von Clays Eitelkeit verletzt. Als Moore versuchte, ihm Möglichkeiten eines frühen K.-o.-Schlags nahezubringen – »Weich dem Schlag aus, geh runter und hau ihn weg! Dann mach weiter!« –, rebellierte Clay, wenn auch nur verbal, und meinte, er wolle kein zweiter Archie Moore werden, sondern ein Sugar Ray im Schwergewicht.

Die Salt Mine war ein spartanisches Camp ohne jegliche Hilfskräfte. Von den jungen Kämpfern wurde erwartet, daß sie selbst mit anpackten, putzten und spülten, Holz für den Herd hackten, alle möglichen Arbeiten auf dem Gelände erledigten. Doch dazu hatte Clay, der zu Hause von seiner Mutter verwöhnt worden war, keine Lust. Er wollte trainieren und sparren.

»Archie, ich bin nicht hergekommen, um Geschirrspüler zu sein«, sagte er. »Ich spüle nicht ab wie eine Frau.«

Schließlich erledigte Clay seine Pflichten doch, aber er machte deutlich, daß er nicht sonderlich begeistert davon war. Kurz, ein Ende seines Aufenthalts war absehbar. Moore wollte Clay nicht nur wegen der Trainingsgebühren behalten, die er von der Louisville Group bekam, sondern auch aus rein sportlichen Gründen – Clay war für ihn ein Kämpfer, der angeleitet werden wollte, der auf eine Chance aus war, den Titel zu gewinnen. Doch nach einigen Wochen rief Moore bei Faversham in Louisville an.

»Ich glaube, ich muß Sie bitten, den Jungen abzuholen«, sagte Moore. »Meine Frau ist verrückt nach ihm, meine Jungen sind verrückt nach ihm, und ich auch, aber er tut einfach nicht, was ich ihm sage. Er glaubt, ich will seinen Stil ändern, aber ich versuche doch nur, ihn zu erweitern.«

Faversham, der Sprecher und Anführer der Väter von Louisville, meinte, vielleicht brauche Clay einfach nur eine »gehörige Tracht Prügel«.

»Ganz bestimmt«, sagte Moore, »aber ich weiß nicht, wer ihm die verabreichen soll. Mich eingeschlossen.«

Vor der Öffentlichkeit suchten die Mitglieder der Louisville Group den Eindruck zu vermeiden, daß die Aufsässigkeit des Kämpfers sie störte. »Cassius gibt sich wirklich alle Mühe«, sagte Faversham. »Manchmal redet er schon ein bißchen viel, aber wir haben nichts daran auszusetzen. Er hat sich entschieden, ein Image aufzubauen, und daran arbeitet er.«

Nachdem Faversham sich unter den verfügbaren Trainern umgeschaut hatte, überredete er Angelo Dundee, Clay zu übernehmen. Dundee hatte gute Erinnerungen an seine Begegnungen mit Clay, als er mit Pastrano und anderen Kämpfern wie Ralph Dupas, Luis Rodriguez und Joey Maxim in Louisville gewesen war.

»Ich wollte die Sache mit Cassius zwei Monate aufschieben, aber haben Sie schon mal gehört, daß er bei irgend etwas lockerließ?«

Angelo Dundee war das fünfte von sieben Kindern analphabetischer Einwanderer aus Kalabrien. Die Familie hieß ursprünglich Mirena, doch als einer von Angelos Brüdern unter dem Namen Joe Dundee (»der boxende Aschemann«), der ein Tribut an einen italienischen Federgewichtsmeister aus den zwanziger Jahren sein sollte, zu boxen begann, nahmen auch Angelo und sein Bruder Chris diesen Namen an. Während des Krieges arbeitete Angelo als Flugzeugprüfer und ging danach zur Marine. 1948 ging er nach New York zu Chris, der dort als Manager arbeitete. Chris Dundee hatte enge Verbindungen zur Schattenwelt des Boxgewerbes jener Zeit und bekam grünes Licht, in Miami sein Lager als Promoter aufzuschlagen. »Sicher hatten die Dundees, insbesondere Chris, zu der Zeit einige zweifelhafte Bekanntschaften«, sagte Gordon Davidson, »aber bei unserer Suche nach einem Trainer wußten wir, daß keiner eine reine Weste hatte. So war das Boxgewerbe damals eben. Verglichen mit allen anderen war Angelo Dundee das Beste, was man kriegen konnte.« Das Fernsehen forderte seinen Tribut von den kleinen Clubs im Nordosten, und die großen Geister des Sports glaubten, aus Miami, wo viel Touristengeld floß, ein Boxzentrum machen zu können. Chris Dundee begann mit Box- und Wrestlingveranstaltungen in der Convention Hall und weiteren kleineren Arenen, und Ende der fünfziger Jahre stieß Angelo zu ihm. Mit seiner jahrelangen Erfahrung aus New York und seinem Bruder als lokaler Größe holte Angelo sich schnell seine Kämpfer zusammen, vor allem Flüchtlinge aus Kuba und dem übrigen Lateinamerika.

Die Zentrale der Dundees war ein heruntergekommener, ratten- und termitenverseuchter Bau an der Washington Avenue Ecke Fifth Street in Miami Beach namens The Fifth Street Gym. Durch eine Tür neben einer Apotheke und über eine wacklige Treppe gelangte man in den ersten Stock, wo man zumeist von Emmett »the Great« Sullivan begrüßt wurde, einem gebeugten alten Mann mit schlabberiger Kleidung und einer kalten Zigarre, die in seinem zahnlosen Mund klemmte. Der Eintritt betrug fünfzig Cent, und wenn man den Versuch unternahm, sich so hineinzuschmuggeln, beschimpfte Sullivan einen als »Schildkröte« und verweigerte einem sein unbezahlbares Lächeln. Drinnen gab es zwei verschwiemelte Fenster, auf die ein Paar Boxhandschuhe und die Worte »Fifth Street Gym« gemalt waren. Der Sperrholzboden war von Tausenden tänzelnder Boxschuhe glatt gescheuert. Es gab einen Ring, Bretterbirnen, einen Sandsack, Massagetische, zwei nackte Glühbirnen, ein paar Kampfplakate und in einer Ecke Chris Dundees Schreibtisch. Das Camp war damals die Heimstatt von Boxern wie Sugar Ramos, Mantequilla Napoles und Luis Rodriguez, die allesamt Meister waren, sowie Anwärter auf Titelkämpfe wie Florentino Fernandez, Baby Luis und Robinson Garcia. An den meisten Nachmittagen stand das Stammpublikum (das Pugilistic College of Cardinals, wie man es nannte) um den Ring herum und fachsimpelte über den Punch eines Kandidaten. Hauptsächlich waren es alte, fette Figuren, Figuren mit übelriechenden Zigarren, Figuren mit Namen wie Sellout, Chicky oder Evil Eye. »Diese Kerle sagten alle über Muhammad das, was auch die Sportreportertypen sagten, nämlich daß er die Hände zu tief hält, daß er keinen Punch hat, daß er auf den Kopf geht und nicht auf den Körper, das übliche«, sagte Dundee.

Dundee quartierte Clay in einem Hotel im Schwarzenghetto ein, dem Mary Elizabeth, einer Anlaufstelle von Luden, Prostituierten, Gaunern aller Art und Saufbrüdern. Cassius erlag den Versuchungen des Mary Elizabeth nicht, dazu war er zu gut erzogen. Ganz im Gegenteil, nachdem die örtlichen Ganoven herausgefunden hatten, daß er boxte, und nachdem sie ihn kennengelernt und sich von ihm hatten verzaubern lassen, nahmen sie ihn mit in den großen Nachtclub am Platz, das Sir John, wo es die beste Musik der Stadt gab, und während sie sich vollaufen ließen, trank Clay Orangensaft und ging früh nach Hause. Sein Tag begann um fünf mit einem langen Lauf den Biscayne Boulevard entlang, bis Bay Point, und später vom Ghetto nach Miami Beach, um mit Dundee im Fifth Street zu trainieren.

»Das war ja doch Miami, da war noch nichts mit Bürgerrechten und so, das war der tiefe Süden, und Muhammad lief über den MacArthur Causeway zum Camp, und ich kriegte Anrufe von der Polizei, da wär ein großer schmaler Schwarzer, der da rennt – und ob ich was drüber wüßte«, erzählte Dundee. »Ich sagte, der gehört zu uns, das ist Cassius Clay. Er war der lockerste Typ, den man sich vorstellen kann. Er aß immer im Famous Chef, auf unsere Rechnung. Hat sich nie über was beklagt. Er wollte immer nur trainieren und kämpfen, trainieren und kämpfen.«

Wie jeder kluge Trainer wollte Dundee Clay langsam und zielbewußt aufbauen, ihn mit jedem neuen Kampf einer neuen Herausforderung, neuartigen Problemen, körperlichen wie geistigen, aussetzen. Von Beginn an akzeptierte Clay alles, was ihm vorgesetzt wurde, mit gelassener Zuversicht – was das Pugilistic College of Cardinals vor den Kopf stieß. Bevor er zu seinem zweiten Kampf gegen einen gewissen Herb Siler antrat, verkündete er der Menge: »Ich werde Floyd Patterson schlagen! Ich werde Weltmeister!« Heute, so viele Jahre nach seinem Aufstieg und Niedergang, haben diese Worte durchaus ihre Logik, ja geradezu etwas Anheimelndes, Vertrautes, wie eine alte Popmelodie, die man wieder mal im Autoradio hört. Damals jedoch, 1960, war Clay noch ein hoffnungsvoller Achtzehnjähriger, einer, der im Vorprogramm kämpfte; es war, als hätte ein Outfielder in der American-Legion-League, einer Baseball-Liga, den Manager der San Francisco Giants angerufen und geschworen, er werde Willie Mays die Centerfield-Position abnehmen.

Wie sehr Dundee von Anfang an von Clay eingenommen war, zeigt sich daran, daß er nie versuchte, ihm etwas aufzuprägen, ihn leiser zu machen oder ihm einen anderen Kampfstil aufzuzwingen. Vielmehr bestärkte er Clay in seinem Auftreten, fand es schlimmstenfalls harmlos und sah viel eher einen kommerziellen und psychologischen Vorteil darin. In jenem Jahr bestritt Clay in Miami vier Kämpfe – gegen Siler, Tony Esperti, Jim Robinson und Donnie Fleeman –, und zu jedem kamen mehr Leute; man hatte von dem neuen Jungen mit den schnellen Händen gehört, dem Jungen mit der Goldmedaille und der Silberzunge.

»Der Kampf gegen Fleeman fand zu Beginn des Frühjahrstrainings statt, und einige der Schwergewichte der schreibenden Zunft – Shirley Povich, Doc Greene, Al Buck, Dick Young, Jimmy Cannon – waren hier und hatten Zeit mitgebracht«, sagte Dundee. »Es waren Freunde von mir, und ich wollte ihnen meinen Kämpfer vorführen. Also, Muhammad kam aus der Dusche. Er hatte gesiegt. Doch die Schreiber waren von ihm als Kämpfer nicht sonderlich begeistert – sie fanden, er hüpfe zuviel herum und mache alles falsch. Sie glaubten, er habe nur ein großes Maul und kein Talent. Es war noch eine Zeit, in der die Kämpfer meinten, sie brauchten neun Leute, die das Reden für sie besorgten. Joe Louis sagte immer: ›Mein Manager redet für mich. Ich rede im Ring.‹ Bei Marciano war das ganz ähnlich. Muhammad dagegen war gleich ganz anders, und ich fand das toll. Also wartete Muhammad darauf, daß sie ihre Blöcke herausnahmen. ›Redet ihr denn nicht mit mir? Redet ihr denn nicht mit mir?‹ So machte er sie an. Worauf sie ihm dann zuhörten.«

Einer der Stammgäste im Fifth Street war Ferdie Pacheco, ein Arzt, der mehrere Kliniken in den schwarzen und hispanischen Ghettos hatte. Aus Spaß und als Ausgleich für seinen anstrengenden Beruf arbeitete er mit Dundee für etliche Kämpfer als medizinischer Betreuer. Noch bevor Pacheco zu Clays Entourage stieß, beobachtete er, wie Dundee seinem neuen Kämpfer Spielraum ließ, wie er sich selbst im Hintergrund hielt und feine psychologische Tricks anwandte, um das Beste aus ihm herauszuholen.

»Angelo hatte einen Namen, und davor hatte Ali große Hochachtung«, sagte Pacheco. »Er war stark, wenn er stark sein mußte, und schwach, wenn er schwach sein mußte. Angelo hatte einen Überlebensinstinkt, der von seinem Umgang mit seinem Bruder Chris herrührte, der ein starker Boxertyp war. Um mit Chris arbeiten zu können, mußte man lernen, wann man sich beugen und wann man kämpfen mußte. Zu der Zeit, als Ali – Clay – aufkreuzte, hatte er das schon ziemlich gut intus. Vor allem aber kam bei Angelo der Boxer immer, immer, immer an erster Stelle. Er war nie egoman wie die meisten Manager, die sagen: ›Ich kämpfe gegen Soundso‹ oder ›Den schlage ich k. o.‹. Vor allem damals war das so. Angelo fand, daß er in der Show die zweite Geige spielte. Die erste spielte der Kämpfer, auch wenn der Kämpfer ein Trottel war. Das kam bei Ali gut an. Ali war kein Egomane, aber man versuchte lieber nicht, ihn zu steuern.«

»Angelo Dundee, den mag ich, weil er ein halber Farbiger ist«, sagte Clay einmal im Scherz. »Der hat ’ne Menge Niggerblut drin. Der ist Italiener und gilt als Weißer, aber der hat viel von ’nem Nigger. Ich komm gut mit ihm aus. Der kommandiert mich nie rum, sagt mir nie, wann ich laufen und wieviel ich boxen soll. Ich mach, was ich will. Ich bin frei. Und er ist ein netter Kerl. Jeder mag ihn.« – »He’s got the connection and the complexion to get me the right protection which leads to good affection.« (»Er hat die Verbindungen und den Charakter, damit gibt er mir Sicherheit, und daraus ergibt sich ein gutes Verhältnis.«)

Schon in jenen ersten Kämpfen sah Dundee Clay nicht als einen, den er nach seinen Vorstellungen modellieren wollte. Es ging vielmehr darum, das zu verfeinern, was schon da war, ihn cleverer zu machen, ihn auf die Tricks aufmerksam zu machen – und ihm das alles indirekt beizubringen, implizit. »Bei jedem Kämpfer gibt es Dinge, an denen gearbeitet werden muß«, sagte Dundee. »Anfangs wollte ich ihm beibringen, daß er weniger herumhüpft. Aber so einfach ging das nicht. Man mußte ihm gewissermaßen seine eigene Form geben. Direkte Anweisungen lehnte er ab. Er brauchte das Gefühl, daß er immer der Innovator war, daher unterstützte ich das. Das habe ich von einem der großen Lehrer, Charlie Goldman, der immer sagte, ist einer klein, mach ihn kleiner, ist einer groß, mach ihn größer.«

Wie jeder Traditionalist im Gewerbe hätte Dundee es lieber gesehen, wenn Clay auf den Körper des Gegners gegangen wäre, statt ständig zum Kopf zu drängen. »Körpertreffer sind eine Kapitalanlage«, heißt es bei den Boxern. Doch davon wollte Clay nichts wissen. »Wenn man ihn ständig am Kopf trifft«, sagte er, »verwirrt das seinen Geist.«

Dundee sah also ein, daß es zu nichts führte, wenn er versuchte, seinen Mann umzubauen, und daraus machte er das Beste. »Ich habe versucht, Muhammad das Gefühl zu geben, daß er von allein auf die Dinge kam«, sagte er. »Wenn er beispielsweise vom Sparring kam, sagte ich zu ihm: ›Mann, deine Haken kommen richtig gut. Du hängst dich mit dem linken Knie rein und stoppst ihn damit total.‹ Dabei hatte er sich gar nicht unbedingt mit dem Knie reingehängt. Das nächste Mal konzentrierte er sich dann richtig darauf. Es kam aber auch wirklich fast alles von ihm selbst. Seine Schnelligkeit, die Fähigkeit, vorzurücken und zurückzuweichen, das war unglaublich, gleich von Beginn an. Er war ein großer Verfechter des Lauftrainings. Luis Sarria, Muhammads Konditionstrainer und Masseur, machte endlos Gymnastik mit ihm, was beim Boxen ganz wichtig ist. Deshalb wuchs sein Körper auch so schnell von einem Jungenkörper zu einem solch eindrucksvollen Körper heran. Als er herkam, hatte er ungefähr fünfundachtzig Kilo, und im Nu war er auf über neunzig. Und alles Muskeln. Diese Veränderung konnte einem angst machen, aber sie war ganz natürlich. Keine Gewichte. Immer nur leichter Sack, schwerer Sack, Laufarbeit, meistens fünf Kilometer oder mehr. Der konnte laufen wie eine Gazelle.«

Clays Geschwindigkeit überragte seine Größe und seine Kraft, was mit ein Grund dafür war, daß er in den Augen der Sportjournalisten lange unterschätzt wurde. Doch Pacheco, der in Miami von Beginn an sein Arzt war, sagte: »1961, 1962 und 1963 hatte er den vollkommensten Körper, den ich je gesehen hatte, sowohl vom künstlerischen wie auch vom anatomischen Standpunkt aus, sogar, was seine Gesundheit betraf. Da gab es nichts zu verbessern. Wenn einer von einem anderen Planeten gekommen wäre und gesagt hätte: ›Gebt uns euren Besten‹, dann hätte man ihm Ali gegeben. Vollkommen proportioniert, gutes Aussehen, Blitzreflexe und ein großer Sportsgeist. Sogar eine Erkältung war am nächsten Tag weg.«

Das Boxpublikum in Miami allerdings überschlug sich nicht gerade wegen Clay – jedenfalls nicht, bis Ingemar Johansson zu seinem Rückkampf gegen Patterson in die Stadt kam. Für die Publicity des Kampfs war Harold Conrad zuständig, ein flotter Lebemann mit einem öligen Charme, der ihn zum Stammgast im »21«, im Stork Club und im Toots Shor’s machte. Conrad war auch ein Bindeglied zu den Tagen Damon Runyons und Walter Winchells, der alten Broadwaysaloon-Blase, wenngleich er einen Joint einem Martini vorzog. Noch vor der Erfindung des Rock and Roll war er dem Haschisch zugetan. Auch besaß er einen unglaublichen Instinkt für Promotion. Conrad hatte von Clay gehört – besonders von Clays Mundwerk –, und er meinte, es könne dem Ticketverkauf für den Patterson-Kampf guttun, wenn er Clay öffentlich mit Johansson sparren ließ. Johansson hatte zuwenig Sparringspartner, also war er bereit dazu, und Clay wollte natürlich unbedingt Aufmerksamkeit. Seine spontane Antwort war kein schlichtes Ja, sondern: »Ich geh mit Johansson tanzen.«

Johansson, der Patterson in ihrem ersten Kampf demontiert hatte, merkte plötzlich, daß er einen Neunzehnjährigen, der erst ein paar Kämpfe vorzuweisen hatte, nicht hart anfassen durfte. Der Schwede war nie ein eleganter Kämpfer gewesen, nun aber war er eine Marionette mit gekappten Schnüren. Er stolperte hinter Clay her, versuchte, Schritt zu halten, und dabei schoß Clay ihm unablässig seinen Jab ins Gesicht und schrie ihm dabei zu: »Ich müßte eigentlich gegen Patterson kämpfen, nicht du! Na komm schon, du Lahmarsch, was ist los? Kriegst du mich nicht?« Je länger Clay seine Jabs und seinen Spott abfeuerte, desto wütender und frustrierter wurde Johansson, bis sein Trainer, der legendäre Whitey Bimstein, der Geschichte nach zwei strapaziösen Runden ein Ende machte.

»Ich hatte schon ein bißchen von Clay gehört, aber als ich mir dieses irrsinnige Spektakel da ansah, dachte ich: ›Mein Gott! Was haben wir da nur?‹« sagte Gil Rogin, der damals für die Sports Illustrated schrieb. »Wir waren noch eine ziemlich kleine Zeitschrift – wir hatten 1954 angefangen –, und was ich da sah, war die wichtigste Story, die wir je hatten. Zum großen Teil bauten wir die ganze Zeitschrift mit dieser Geschichte auf.«

Bei seiner Rückkehr als Profi in seine Heimatstadt trat Clay gegen Lamar Clark an, einen harten Schwergewichtler, der fünfundvierzigmal hintereinander durch K. o. gewonnen hatte. Erstmals als Profi machte Clay eine Voraussage: Clark würde in der zweiten flach liegen. Was auch geschah. In der zweiten Runde brach Clay Clark die Nase und schickte ihn zweimal zu Boden, worauf der Ringrichter den Kampf beendete. »Je selbstsicherer er wurde, desto mehr brach sein natürlicher Überschwang durch«, sagte Pacheco. »Alles war für ihn ein ungeheurer Spaß. Vielleicht wäre es weniger lustig gewesen, wenn jemand ihm ein paar an die Ohren gegeben hätte, aber das tat keiner. Niemand stopfte ihm das Maul. Und so sagte er weiterhin voraus und siegte, sagte voraus und siegte. Es war wie bei Candide: er glaubte einfach nicht, daß in dieser besten aller möglichen Welten etwas Schlimmes passieren könnte.«

Clays nächster Kampf fand in Las Vegas statt. Es ging gegen einen mächtigen Hawaiianer, Duke Sabedong. Zum ersten Mal mußte er richtig fighten. Sabedong hatte eigentlich keine Chance, gegen Clay zu gewinnen – der Unterschied zwischen ihren Fähigkeiten war von Anfang an klar –, doch er begann, Clay mit Tiefschlägen einzudecken, und hoffte das Beste. Clay siegte in zehn Runden nach Punkten, es war sein bis dahin längster Kampf. Doch was er davor gelernt hatte, war vielleicht noch lehrreicher.

Eine von Clays Pflichten bei der Werbekampagne vor dem Kampf war ein Auftritt in einer lokalen Radiosendung mit Gorgeous George, dem überragenden Wrestler jener Zeit. Gorgeous George (seine Mutter kannte ihn als George Raymond Wagner) war der erste Wrestler des Fernsehzeitalters, der die Möglichkeiten des theatralischen Narzißmus und einer flexiblen sexuellen Identität ausschöpfte – ein Liberace in Strumpfhosen. Er hatte lange blonde Haare, und wenn er den Ring betrat, trug er Lockenwickler. In seiner Ecke nahm er die Lockenwickler heraus und ließ sich von einem seiner Trabanten die goldenen Haare auf die Schultern bürsten. Er trug einen Mantel aus silbernem Lamé, und seine Fingernägel waren manikürt und poliert. Ein Lakai besprühte die Ringmatte mit Insektiziden, ein anderer Gorgeous George mit Kölnischwasser.

Bei dem Radiointerview war Clay nicht gerade schweigsam. Die Presse hatte ihm schon diverse Spitznamen verpaßt (Gaseous Cassius, the Louisville Lip, Cash the Brash, Mighty Mouth, Claptrap Clay usw.), und er sagte auch gleich einen leichten Sieg über Duke Sabedong voraus. Doch neben Gorgeous George war seine Zunge gelähmt.

»Ich bring ihn um!« schimpfte Gorgeous. »Ich reiß ihm den Arm raus! Wenn mich dieser Penner schlägt, krieche ich durch den Ring und schneid mir die Haare ab. Aber das wird nicht geschehen, ich bin der größte Wrestler der Welt!«

Gorgeous George war schon sechsundvierzig – er hatte diesen Gimmick schon seit Jahren drauf –, doch Clay war beeindruckt, mehr noch, als er Gorgeous George kämpfen sah. Jeder Platz in der Arena war besetzt, und fast jeder Fan schrie nach Georges goldenem Skalp. Das Entscheidende aber war, daß die Halle voll war. »Viele bezahlen nur, weil sie sehen wollen, wie dir einer das Maul stopft«, sagte er zu Clay in der Kabine nach seinem Auftritt. »Also reiß weiter das Maul auf, sei weiter unverschämt und immer skandalös.«

Clay nahm sich das zu Herzen. »Ich habe fünfzehntausend Leute gesehen, die wollten, daß dieser Mann geschlagen wird«, sagte er. »Und das nur, weil er so redet. Ich sagte, das ist eine guuuute Idee!«

Indem die Presse Clay mehr Aufmerksamkeit widmete, zunächst in Louisville und Miami und dann auch in überregionalen Medien wie Sports Illustrated, wurde zunehmend darüber gerätselt, wie ein Zwanzigjähriger überhaupt auf diese Masche verfallen konnte, diese bizarre Kombination aus beweglicher Athletik und krasser Marktschreierei. Alle möglichen Theorien wurden angeführt, die sich auch in den kommenden Jahren hielten: Den Kampfstil habe er direkt von Sugar Ray Robinson und Billy Conn; das lose Mundwerk von Cassius Clay senior; den extravaganten Gestus von Jack Johnson, von Archie Moore, von Gorgeous George. Tatsächlich war Clay der neueste Showman in der großen amerikanischen Tradition narzißtischer Eigenwerbung, ein Nachkomme von Davy Crockett, Buffalo Bill und Dutzenden anderer. Clay erkannte sie als Vorbilder an – falls er sich dessen überhaupt bewußt war –, doch er bestand auch auf seiner Originalität, und das zu Recht.

»Ich kenne Typen in Louisville, die mich mit ihrem Wagen zum Boxkeller mitgenommen haben, wenn mein Motorroller kaputt war«, sagte er. »Jetzt wollen sie mir einreden, sie hätten mich gemacht und daß ich sie nicht vergessen soll, wenn ich reich werde. Und mein Daddy, der liegt mir auch in den Ohren. Er sagt: ›Hör nicht auf die anderen, Junge, ich habe dich gemacht.‹ Er sagt, er hat mich gemacht, weil er mich mit Gemüsesuppe und Steaks gefüttert hat, als ich ein Baby war, und er konnte sich keine Schuhe leisten, sagt er, weil er das ganze Essen bezahlen mußte, und daß er sich mit meiner Mutter stritt, die nicht wollte, daß ich so klein schon solche Sachen aß. Mein Daddy sagt auch, er hat mich gemacht, weil er dafür gesorgt hat, daß ich nicht arbeiten mußte, damit ich boxen konnte – ich habe keinen Tag in meinem Leben gearbeitet –, und er hat mich zu diesem und zu jenem gemacht … Aber jetzt hören Sie mal zu. Wenn Sie darüber reden wollen, wer mich gemacht hat, dann reden Sie mit mir. Denn ich habe mich gemacht.«

Während der Jahre 1961 und 1962 legte Clay sowohl als Boxer wie auch als Selbstdarsteller an Geschwindigkeit zu. Er schlug eine Reihe hochrangiger Schwergewichtler – Alonzo Johnson, Alex Miteff, Willie Besmanoff, Sonny Banks, Don Warner, George Logan, Billy Daniels, Alejandro Lavorante –, und selbst im Augenblick der größten Gefahr, als er in der ersten Runde gegen Banks zu lässig war, zu verspielt, und dieser ihn niederschlug, zeigte er neue Qualitäten, nämlich Nehmerqualitäten; er erholte sich und gewann in der vierten Runde. Danach beschrieb Harry Wiley, Banks’ Betreuer und eine lebende Legende der New Yorker Boxszene, das Phänomen, gegen Clay zu kämpfen: »Nach und nach lief alles auf einmal schief. Er pickt dich und hackt dich, hackt dich und pickt dich, bis du nicht mehr weißt, wo du bist.«

Da war nun endlich mal ein junger Mann, der von Phantasien seiner eigenen Kraft und Herrlichkeit und seinem sprühenden Geist aufgeladen war und der auch noch alles mitbrachte, um diese Phantasien zu erfüllen. Zuallererst war er ein großer Kämpfer. »Als ich sah, wie Muhammad gegen Sonny Banks wieder aufstand, sich über die Runde rettete, sich wieder erholte und dann noch gewann – in der Nacht habe ich mich in den Jungen verliebt«, sagte Dundee. Zwischen diesen vielfältigen Prüfungen im Ring ließ Clay es sich gutgehen. Für 500 Dollar übernahm er eine kleine Rolle in Requiem for a Heavyweight, der Geschichte eines kaputten alten Kämpfers, gespielt von Anthony Quinn, der von Jackie Gleason gedrängt wird, noch mehr Kämpfe anzunehmen. Clay spielte natürlich die Rolle des dreisten Herausforderers.

Im November 1962 unterschrieb Clay den Vertrag für einen Kampf, der wie eine Episode aus Requiem war. Er sollte gegen Archie Moore antreten, der mittlerweile (mehr oder weniger) siebenundvierzig war und zweihundert Kämpfe auf dem Buckel hatte. »Ich war ja nicht blöd, ich wußte genau, wie alt ich war, und ich kannte Clay, weil ich ihn doch eine Zeitlang trainiert hatte«, erzählte mir Moore Jahrzehnte später, »aber ich hatte ein ganz gutes Gefühl bei ihm, ich glaubte, wenn ich mich reinhängte, könnte ich ihn schlagen. Ich müßte technisch besser sein als er oder warten, bis er müde wurde. Er war ja noch so jung, und beim Boxen weiß man vorher nie, was ein junger Mann bringen kann.«

In Wahrheit jedoch brauchte Moore dringend die Börse. Seine einzige Chance war, daß sich durch Clays Unerfahrenheit eine Lücke auftat, die Chance auf eine Rechte und einen Knockout. Den Buchmachern zufolge war das unwahrscheinlich. Die Wetten standen drei zu eins für Clay, und der prophezeite einen schnellen Abend. »When you come to the fight, don’t block the aisle, and don’t block the door. You will all go home after round four.« (»Wenn Sie zum Kampf kommen, halten Sie den Gang frei und auch die Tür. Sie gehen alle nach Hause nach Runde vier.«)

Clay und Moore füllten die Arena in Los Angeles bis auf den letzten Platz, nicht zuletzt deshalb, weil sie ihr Verbalsparring auf jedem nur möglichen Forum aufführten, besonders im Fernsehen. Die beiden Kämpfer inszenierten sogar eine halbstündige Scheindebatte.

»Ich falle in der vierten Runde nur dann, Cassius, wenn ich über deinen ausgestreckten Leib stolpere«, sagte Moore.

»Wenn ich verliere«, sagte Clay (als Echo auf Gorgeous George), »krieche ich durch den Ring und küsse dir die Füße. Danach verlasse ich das Land.«

»Erniedrige dich nicht«, entgegnete der alte Mann. »Unser Land braucht seine Jugend. Ich begreife nicht, wie du dich überhaupt erträgst. Ich bin ein Redner, kein Volksverhetzer. Ich bin ein Unterhalter, du bist ein Schreihals!«

Moore spielte den onkelhaften Älteren gegenüber dem flegelhaften Möchtegern. Nach der Debatte sinnierte er über den jungen Mann aus einer gewissen professoralen Distanz. »Ich betrachte diesen jungen Mann mit gemischten Gefühlen«, sagte er. »Manchmal klingt er witzig, manchmal aber klingt er auch wie Ezra Pounds Lyrik. Er ist wie einer, der wunderschön schreiben kann, aber die Interpunktion nicht beherrscht. Er hat den Überschwang des zwanzigsten Jahrhunderts, aber irgendwo in ihm steckt etwas Bitteres … Gewiß kommt er zu einer Zeit, die ein neues Gesicht in der Boxszene, am Faustkämpferhorizont braucht. Doch in seinem Eifer, dieser Mann zu sein, könnte er sein Blatt überreizen, indem er andere herabsetzt … Es ist mir gleich, was Cassius sagt. Er kann mich nicht wütend machen. Ich will nur eines, ihn k. o. schlagen.«

Als die beiden Kämpfer dann ohne Mantel und in ihrer Promotionpose in der Arena standen, war der körperliche Unterschied unmöglich zu übersehen. Clay war geschmeidig wie ein Otter, schön und noch nicht einmal auf dem Gipfel seiner Stärke. Moore war im mittleren Alter. Seine Haare wurden schon grau. Fett schwabbelte an seinen Armen. Die Hose war bis zu den Brustwarzen hochgezogen.

In der ersten Runde verschaffte Clay sich einen Überblick. Moore galt als schnell (nicht mehr) und als hinterlistig, als Meister des schnellen verdeckten Punchs. Und indem Clay seine Jabs auf Moores Gesicht abschoß, schien er sich überzeugen zu wollen, daß keine Antwort darauf kommen würde. Jeder Jab Clays, der von Moores Kopf zurückprallte, führte dem jüngeren Mann die Grausamkeit des Alters vor Augen – für ihn eine beruhigende Entdeckung, nicht dagegen für Moore.

In der zweiten erwischte Moore Clay dann mit einer Rechten. Sie schoß aus einem Gewühl verklammerter Arme hervor und erschreckte Clay, mehr aber richtete sie nicht an. In der dritten war Moore schon so erschöpft davon, mithalten zu wollen, daß ihm die Arme allmählich herabsanken. Seine Neigung, bei Clay Schaden anzurichten, war auf Null. Moore duckte sich immer tiefer, als wollte er mit der Matte verschmelzen, doch Clays Reichweite war groß. Er beugte sich vor und rammte Moore einen linken Haken nach dem anderen auf die Platte. Jahre später sollte Moore sagen, daß diese Treffer in ihrer Masse ihn benommen machten: »Sie verwirrten meinen Geist.«

Clay machte, was er wollte. Jeder Schlag – die Jabs, die Haken, die schnellen, von oben kommenden Rechten – fand sein Ziel, und Moore konnte sich kaum noch halten, kauerte immer tiefer. Mitten in der dritten Runde traf Clay Moore voll aufs Kinn. Moore wankte. Dann machte er ein paar Laufschritte rückwärts zu den Seilen, fand sie und hängte sich daran. Clay weigerte sich, ihm zu folgen, mehr, wie es schien, aus ästhetischen Gründen als aus mangelndem Antrieb. Er hatte einen Knockout in der vierten Runde vorausgesagt und wollte sich seine reine Vision des Kampfs erhalten.

In der vierten kam Clay plattfüßig aus seiner Ecke, um einen besseren Stand für seine Schläge zu haben, und nach ein paar vorbereitenden Jabs, um die Schultern aufzuwärmen, strebte er den Knockout an. Moore krümmte sich wieder an der Taille, wie im Gebet, doch er konnte sich gar nicht tief genug beugen. Moore ließ ein paar wilde Schwinger los, um seinen Ruf zu wahren, worauf Clay zurückjabbte, ihn für diese Verzögerung bestrafte. Clay kreiste, kreiste und brach dann urplötzlich mit einem Uppercut über Moore herein, der diesen aus seiner Kauerhaltung aufrichtete, dann noch weitere Treffer, alle genau und gerade, wie saubere Hammerschläge auf einen Nagel, und Moore ging zu Boden. Clay stellte sich über den daliegenden Klumpen, um sich zu verbeugen, tänzelte noch kurz und verzog sich dann widerstrebend in die neutrale Ecke. Er verachtete dieses obligatorische Zurückweichen; es bedeutete, den Mittelpunkt der Bühne zu verlassen.

Unterdessen hatte Moore sich aufgerafft und sich auf die linke Seite gedreht, ein alter Mann, der aus einem unruhigen Schlaf erwacht. Dann trieb ihn sein Stolz noch unmittelbar vor der »zehn« auf die Beine. Mit einem verärgerten Blick (er hatte geglaubt, es sei vorbei) ging Clay in der Ringmitte wieder auf Moore los und schlug auf ihn ein. Moore brachte noch einen wilden Schwinger an, wie um sich gegen etwaige spätere Vorwürfe, aufgegeben zu haben, abzusichern, und sank dann wieder langsam zu Boden, nachdem Clay ihn oben am Kopf getroffen hatte. Jetzt war es soweit, und das wußte Moore. Er blieb auf dem Rücken liegen.

Nach dem Kampf nahm Clay Moore liebevoll in den Arm, so wie man seinen Großvater umarmt.

Später fügte Moore noch einen Zusatz an. »Ganz klar, er ist bereit für Liston«, sagte er den um ihn versammelten Reportern. »Sonny wäre schwer für ihn, und ich hätte Bedenken, ob er den Champion schlagen könnte, aber ich garantiere, daß er ihm einen äußerst interessanten Abend bereiten würde.«