KAPITEL 2

ZWEI MINUTEN,

SECHS SEKUNDEN

Sonny Liston und Floyd Patterson.

25. SEPTEMBER 1962

Der Abend des Kampfs war neblig und klamm, Mantelwetter. Sogar für Chicago war es ein kalter September. In den Comiskey Park paßten rund fünfzigtausend, doch obwohl dies wahrscheinlich der größte Schwergewichtskampf war, seit Rocky Marciano zehn Jahre zuvor Joe Louis’ Karriere beendet hatte, war das Stadion nicht einmal zur Hälfte gefüllt; es waren gerade mal knapp neunzehntausend zahlende Zuschauer.

Der Ringsprecher stellte eine Prozession ehemaliger Champions vor, die einer nach dem andern durch die Seile stiegen: Louis, Marciano, Jim Braddock, Johansson, Ezzard Charles, Barney Ross, Dick Tiger. Archie Moore, der noch mit über vierzig seinen Lebensunterhalt mit Boxen verdiente, betrat den Ring im Smoking und einem mit weißer Seide gefütterten Cape. Sogar einen Gehstock führte »The Mongoose« mit sich.

Der einzige Nichtkombattant, der mit Buhrufen begrüßt wurde, war der junge Kämpfer aus Louisville, Cassius Clay. Nachdem er 1960 bei der Olympiade in Rom die Goldmedaille im Halbschwergewicht errungen hatte, war Clay wegen seines Mundwerks rasch bekannt geworden. Inzwischen hatte er eine Reihe Siege über das Mittelmaß im Schwergewicht abgespult, und sein Kampf gegen Archie Moore sollte wenige Monate später stattfinden. In erster Linie aber kannte man ihn als dreisten Kerl, der gereimte Liedchen zum besten gab, in denen er die Runde ankündigte, in der er siegen würde. Als Patterson die Sportler im olympischen Dorf in Rom besuchte, teilte Clay dem Champion im Ton freudiger Hysterie mit, er werde bald seine Krone tragen. »Dann halten Sie sich mal ran«, hatte Patterson lachend gesagt. Das tat Clay und erklärte sich zum Schönsten, Größten, zum König der Welt. Die Sportjournalisten, zumal die älteren, fanden das gar nicht komisch. Sie haßten Clay. Clay war ein Quatschkopf, der die Hände zu tief hielt und einen Punch hatte, mit dem man keine Grapefruit ausdrücken konnte. Er hatte ein freches Mundwerk. Wen hatte er schon geschlagen? Er war ein Affront. Selbst die Liberalen unter den Schreibern erwarteten von ihren Champions inzwischen die Artigkeit eines Louis oder Patterson. Clays Dreistigkeit war unfaßbar.

»Als Cassius an jenem Abend herumhüpfte, war er noch immer ein Youngster, gerade mal ein ganz ordentlicher Kämpfer«, erinnerte sich Patterson Jahrzehnte später. »Er war ja wohl ein netter Junge und so, aber wie sollte man ihn denn ernst nehmen? Ich sah zu ihm hin und mußte lächeln, aber so, wie man einem kleinen Jungen zulächelt, der vor der ganzen Verwandtschaft angibt.«

Die Reihen direkt am Ring waren voll besetzt mit Autoren. Mailer und Baldwin waren durch einen leeren Sitz getrennt, doch sie gingen soweit freundlich miteinander um. Vor allem aber waren da die Mobster, die Zigarrenkauer, die Flüsterer, die Männer im dunklen Anzug mit der Hakennase, die schon seit jeher das Sagen im Boxen gehabt hatten. Und sie alle – die Männer, die die Gewerkschaften und das Baugewerbe beherrschten, das Zahlenlotto und die Buchmacherläden, die Müllwerker und die Pizzabäcker –, alle waren für Liston. Zum Teil war dies natürliche Loyalität, ein kleiner Gruß in den Hochsicherheitstrakt von Alcatraz, wo ihr Ehrenhäuptling Frankie Carbo, »Mr. Gray«, eine lange Haftstrafe absaß, zunächst wegen illegalen Managements (nicht zuletzt wegen des illegalen Managements Sonny Listons) und dann wegen Erpressung. Soweit jeder wußte, managte Carbo Liston noch immer. Doch nicht nur aus Loyalitätsgründen stand der Mob hinter Liston. Loyalität ist Mobgefasel, ein Code, nur manchmal real. Nein, es war auch eine Frage der Ästhetik. Wie konnte sich ein Schwergewichtsweltmeister vor dem Präsidenten verneigen oder gar einen frömmlerischen Tugendbold wie Cus D’Amato ertragen? Und wie konnte ein Champion über seine Ängste reden wie eine … Frau? »Für sie«, schrieb Mailer über die Mobster am Ring, »war Patterson ein Irrer, etwas Ähnliches wie ein Vegetarier.«

Als der Herausforderer betrat Liston zuerst den Ring. Er trug einen weißen Mantel mit weißer Kapuze, die spitz wie die eines Mönchs zulief. Seine Schultern, ohnehin schon groß wie Honigmelonen, waren nun noch größer; Liston hatte seinen Mantel mit Handtüchern ausgestopft. Die Menge hinter den Pressereihen buhte ihn aus. Liston begann mit dem Aufwärmen, reckte den Hals, rollte die Schultern, schoß lässige Geraden Richtung Boden, wie ein Geck, der seine Manschetten vorschnickt. Er hüpfte auf den Zehen, vor und zurück. Wenn je ein Mann ruhig, kraftvoll aussah, wenn je ein Kämpfer bereit aussah, dann Sonny Liston in diesem Augenblick.

Dann kamen Patterson und seine Entourage. Sie kamen den Gang herabgewippt, ein brodelnder Strom von Köpfen. D’Amato war als offizieller Manager abgesägt worden – Patterson konnte dessen mangelndes Vertrauen in ihn nicht akzeptieren und war auch nicht sonderlich erfreut über Presseberichte, denen zufolge D’Amato, auch wenn er alles abstritt, mit »Fat Tony« Salerno einen Deal gemacht hatte, um den ersten Johansson-Kampf zu finanzieren, in New York ein Riesenskandal –, doch trotz alledem war D’Amato bei ihm, ging den Weg zum Ring voran. Mit seinem weißen Kurzhaarschnitt und seinem römischen Mund ließ D’Amato sich nichts anmerken, auch wenn er spürte, daß Blut fließen würde. Patterson dagegen konnte sein Entsetzen nicht verbergen. Er stieg durch die Seile in den Ring, aber verstohlen, nervös, kurze Blicke um sich werfend wie ein Dieb, der nachts in ein Fenster einsteigt und weiß, daß er jetzt endlich doch geschnappt wird. Er war in einem furchtbaren Zustand. Seine Blicke flackerten durch den Ring. Selten hatte man die Angst im Gesicht eines Kämpfers so deutlich gesehen. In späteren Jahren sah man sie auf Ken Nortons Gesicht vor seinem Kampf gegen George Foreman, später bei Michael Spinks, als er Mike Tyson gegenübertrat – beides Kämpfe, die nur wenige Minuten dauerten. Boxer ahnen das.

Die ganze Zeit war Liston von einer geradezu ungehörigen Ruhe ergriffen gewesen. Am Morgen davor hatten sich die beiden Sekundantenteams wegen der Handschuhe, mit denen geboxt werden sollte, in den Haaren gelegen; es war eine jener ungeheuer komischen Szenen bei Sportereignissen, die üblicherweise mit wütender Miene und drohendem Unterton ausgetragen werden. Erwachsene Männer, die sich wegen einer Sportausrüstung streiten. Solche Auseinandersetzungen liefern den Reportern Stoff für ihren »Hintergrundbericht«, für ihre »Diese beiden Männer mögen einander einfach nicht«-Geschichten am Tag des Kampfs. Irgendwann behauptete Listons Mann, Jack Nilon, die Handschuhe seien einen Hauch schwerer als die geforderten acht Unzen, ein Unterschied, wie Nilon behauptete, der seinem Kämpfer einen Bruchteil seiner Kraft nehmen könnte. Die Brüllerei wurde immer heftiger, bis schließlich Liston dazwischenging.

»Was ist denn los, verdammt?« sagte er.

Man zeigte ihm die Handschuhe.

»Ach, die sind okay«, sagte er. »Die nehmen wir. Ich treff den so hart, da ist diese zusätzliche Viertelunze nicht mehr als eben eine zusätzliche Viertelunze, mit der er getroffen wird.«

Während der Belehrung durch den Ringrichter starrte Liston den Champion an. Der Champion starrte seine Schuhe an. Dann gingen sie in ihre jeweilige Ecke zurück und warteten. Der Gong ertönte. Der Kampf war auf fünfzehn Runden angesetzt.

»Du hast ja keine Vorstellung, wie das in der ersten Runde ist«, sagte Floyd später seinem Vertrauten, Gay Talese. »Da bist du nun. Die ganzen Leute um dich rum, die Kameras, und die ganze Welt guckt zu, und alles ist in Bewegung, ist aufgeregt, dann der ›Star-Spangled Banner‹, und die ganze Nation hofft, daß du gewinnst, einschließlich des Präsidenten. Und weißt du, was das alles macht? Es macht dich blind, macht dich einfach blind. Und dann ertönt der Gong, und du gehst auf Liston zu, und er kommt auf dich zu, und dir ist nicht mal bewußt, daß auch ein Ringrichter da ist …«

Manche großen Sportler erleben eine Runde, ein Spiel, selbst einen ganzen Wettkampf wie in Zeitlupe, ein besonderer Vorteil, den ihnen ihre überragende Schnelligkeit, ihr Einschätzungsvermögen und ihre wunderbaren Bewegungsabläufe zu verschaffen scheinen. Der Sportler, der den Wettbewerb so sieht, hat immer schon gewonnen; er ist schneller als der Gegner, er hat die Flanke längst erahnt, den Libero überlaufen und den Ball in die Maschen gejagt. Für den Unterlegenen hingegen verlangsamt sich die Zeit nicht, sie geht eher aus den Fugen. Floyd erlebte in Chicago die Zeit als ein Durcheinander aus Zwängen und Lärm, als Anspannung, wie ein Ertrinkender, wie einer, der aus einem Flugzeug fällt, und hinterher konnte er sich kaum noch daran erinnern, was während jener zwei Minuten und sechs Sekunden geschah. Sogar der Schmerz brauchte eine Weile, bis er sich einstellte. Patterson klagte über furchtbare Kopfschmerzen, denn Liston schlug härter als jeder andere lebende Schwergewichtler, doch das merkte er erst eine Stunde danach.

Patterson war von Beginn an erstarrt. Wie bei einem Sänger, der eine Arie in a-Moll statt in B-Dur beginnt und den kleinen Schritt in die richtige Tonart nicht schafft, lief bei Floyd vom Gong an alles falsch. Alles, was ihn zuvor so kampfstark gemacht hatte, seine Schnelligkeit, sein Jab, seine Fähigkeit, den anderen Kämpfer zu lesen, alles war vergessen. Patterson legte die Handschuhe an die Schläfen, nahm seine peekaboo-Haltung ein, die er als Jugendlicher bei D’Amato gelernt hatte, aber eigentlich wartete er nur darauf, getroffen zu werden. Seine Strategie war unbegreiflich. Bei einem solch harten Schläger, bei einem Gegner, der bei der Reichweite mit unglaublichen dreiunddreißig Zentimetern im Vorteil war, trat Patterson dem Mann beinahe auf die Zehen.

Liston begann damit, daß er Patterson einen forschenden Jab ins Gesicht setzte. Pattersons Kopf schoß zurück, wie von einem Baseballschläger getroffen. Dann, nach einer Serie verfehlter und tastender Schläge, wagte Patterson sein einziges Experiment in der Offensive, um zu sehen, ob er überhaupt eine Chance hatte. Er versuchte es mit einem seiner gesprungenen Haken. Liston schien verblüfft über sich selbst, wie leicht er dem ausweichen konnte. Er tat dies, indem er einfach einen Schritt zurücktrat – als wäre er beinahe in eine Pfütze getreten und hätte schon die Nässe an den Zehen gespürt. Nichts Gefährliches. Von da an machte Liston nur noch, was er wollte. Er jabbte; er hieb mit beiden Händen kurze Haken gegen Pattersons Rippen und Leber; dann legte er mit gewaltigen Haken und Uppercuts nach. Im Clinch hämmerte er gegen Pattersons Nieren. Patterson versuchte, Liston die Arme festzuhalten, ihn zu klammern, doch er schaffte es nur beim rechten, während Liston mit dem linken weiter auf ihn einprügelte.

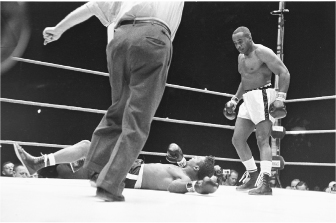

Erst eine Minute war vergangen. Nun aber fanden die großen Schläge zusehends ihr Ziel, erst ein rechter Uppercut, bei dem Pattersons Gesicht im Blitzlicht so verdreht aussah wie Kitt, den man aus dem fünften Stock aufs Pflaster hatte fallen lassen. Davon sollte er sich nicht mehr erholen. Die Rechte war nicht der Schlag, der ihn niederwarf, sondern, wie sich zeigte, derjenige, der alle Hoffnungen auf einen ausgeglichenen Kampf zunichte machte. Von da an flatterten die Schmetterlinge ungehemmt durch Pattersons Gehirn. Um den Kopf frei zu bekommen, um etwas auszuruhen, versuchte Patterson verzweifelt zu clinchen. Liston schob ihn von sich weg und schickte ihm zwei linke Haken nach. Die Schläge waren nicht sonderlich schnell, sie hatten nicht das kurze, dichte Tempo von Louis’ besten Schlägen – Liston hatte so eine Art, sich erst zu räuspern und dann zu schlagen; er war nicht übermäßig flink –, doch das änderte überhaupt nichts, nicht für Patterson. Benommen und mit glasigem Blick strebte Patterson zu den Seilen und versuchte, dort mit der linken Hand Halt zu finden, Gleichgewicht, einen nüchterneren Freund. Das war eine sehr schlechte Idee. Die eine Hand ums Seil geklammert, forderte Patterson das Ende geradezu heraus; vielleicht hatte D’Amato recht: Der Kämpfer, der k. o. geschlagen wird, will k. o. geschlagen werden. Liston legte sein ganzes Gewicht in einen linken Haken, der Patterson voll am Kiefer erwischte, und plötzlich beschrieb Pattersons Körper einen rechten Winkel. Seine Beine waren stocksteif, und er knickte an der Taille ein, doch diese Haltung währte nur einen Augenblick, dann gaben die Beine nach.

»So wie der gefallen ist, hab ich gewußt, der steht nicht mehr auf«, sagte Liston später.

Der Ringrichter, Frank Sikora, begann zu zählen. Patterson drehte sich auf die Seite. Bei neun war er auf den Knien. Er schaffte es noch auf die Beine, aber erst, nachdem Sikora zehn gezählt und mit den Armen gewedelt hatte.

»Da hatte ich einen Kampf, und dann war plötzlich alles vorbei«, sagte Sikora. »Ich hatte damit gerechnet, daß sie nun allmählich warm werden … Dann kam eine gewaltige Rechte gegen den Kopf, und schon mußte ich den Arm eines neuen Champions heben.« Die Reporter der Tageszeitungen am Ring bellten den Kollegen in der Redaktion schon den ersten Absatz durch oder tippten wie die Verrückten und drückten ihre Artikel den Boten der Western Union in die Hand. Den zweiten Absatz hatten alle schon parat: es war der drittschnellste K. o. in der Geschichte der Titelkämpfe im Schwergewicht. 1908 schlug Tommy Burns seinen Herausforderer Jem Roche in Dublin nach einer Minute, 28 Sekunden nieder, und 1938 schlug Joe Louis Max Schmeling im Yankee Stadium nach zwei Minuten und vier Sekunden.

Auch Gay Talese hatte seinen Abgabetermin, aber er war vor allem überwältigt vor Trauer wegen seines Freundes. Sehr oft richten junge Reporter ihre gesamte Aufmerksamkeit, ja Zuneigung auf ein einziges Objekt – bei Talese war es Floyd Patterson. Er verbrachte Stunden mit dem Boxer, er interviewte ihn zu Hause und im Trainingscamp, er war dabei, wie er in der Kabine vor einem Kampf noch ein Nickerchen machte, er kannte seine Ängste, seine Geheimnisse, und nun war er Zeuge geworden, wie sein Freund in einem Baseballstadion auseinandergenommen wurde. »Mir war, als wäre ein Stück von mir zerstört«, sagte Talese viele Jahre später. »Die Boxer sind so allein. Sie können die Schuld nicht verteilen. Ihre Demütigung findet vor Millionen statt. Liston war der bedrohlichste Mensch zu meiner Zeit, der geborene Zerstörer. Ich glaubte nicht, daß jemand ihn überleben könnte. Ich fand Floyd so mutig, fast schien er die Prügel einzufordern. Er riskierte seine öffentliche Auslöschung durch einen viel Größeren. Und dann sah ich, wie sich die beiden Männer umarmten. Nur im Boxen hat man dieses Ritual, zwei Männer, beinahe nackt, der Geruch und Geschmack des anderen, nach einem so ernsten Ringen, wie intim das ist, seltsam …«

Als Liston und Patterson einander losließen, stürzten Listons Betreuer durch die Seile, um ihn zu umarmen. Willie Reddish, sein Trainer, legte Sonny die Hände auf die Wangen.

Patterson ging zu seiner Ecke und sah durch einen Nebel, wie D’Amato ihm entgegenkam. D’Amato breitete die Arme aus, und da knickten Pattersons Beine fast wieder weg, diesmal aber nicht vor Schmerzen, sondern vor Kummer. Er fand D’Amato und legte den Kopf auf seine Schulter.

»Was war los, Floyd?« fragte D’Amato.

Patterson konnte nur sagen, er habe alle Schläge gesehen, bis auf den letzten. Er war noch immer benommen. Vor lauter Scham konnte er kaum sprechen. Erst viele Monate später konnte er erklären, was in dem Augenblick geschehen war. »Es ist kein schlimmes Gefühl, wenn du ausgeknockt wirst«, sagte er. »Eigentlich ist es ein schönes Gefühl. Es tut nicht weh, du bist nur so unglaublich groggy. Du siehst keine Engel oder Sternchen; du bist auf einer angenehmen Wolke … Doch dann vergeht dieses schöne Gefühl. Du erkennst, wo du bist und was du da machst und was gerade mit dir passiert ist. Und dann folgt ein Schmerz, ein konfuser Schmerz – kein körperlicher Schmerz –, es ist ein Schmerz, der mit Wut verbunden ist; es ist ein Was-jetzt-wohl-die-Leute-denken-Schmerz; ein Schäme-mich-meines-Könnens-Schmerz … und dann willst du nur noch eine Falltür mitten im Ringboden – eine Falltür, die sich auftut und dich hinabfallen läßt in die Kabine, statt aus dem Ring hinausgehen und sich den ganzen Leuten stellen zu müssen. Das Schlimmste am Verlieren ist, daß du aus dem Ring gehen und dich diesen ganzen Leuten stellen mußt …«

Es dauerte nicht lange, bis Floyds Gedanken sich dem Fluchtplan zuwandten, seiner Verkleidung. Ganz konnte er der Presse nicht entrinnen. Auf dem Weg aus dem Ring vergaß er nicht, noch etwas Nettes über Liston zu sagen, und er bat die Leute, sie sollten dem neuen Champion die Chance geben, sich nicht nur als Kämpfer, sondern auch als Mann zu beweisen. »Ich glaube, Sonny hat innere Werte, die gut sind«, sagte er. »Ich glaube, die Öffentlichkeit sollte ihm eine Chance geben.«

Doch das war nicht alles. In der Kabine fragte ihn ein Reporter, was passiert war. Was glaubten die denn, was passiert war?

»Mich hat ein guter Punch erwischt«, sagte Patterson.

»Eine Rechte, nicht?«

»Ich glaube, ja.«

»Haben Sie gehört, wie der Ringrichter Sie angezählt hat?«

»Zuerst nicht deutlich. Als ich dann doch etwas hörte, glaubte ich, er sagte ›acht‹, und da bin ich aufgesprungen.«

Dann sagte Patterson noch, ja, er wolle noch einmal gegen Liston boxen.

»Gegen ihn boxen?« sagte ein Reporter. »Warum haben Sie nicht heute abend gegen ihn geboxt?«

»Hätten Sie weitermachen können, Floyd?« fragte ein anderer Reporter.

»Klar, ich hab gedacht, ich könnte weitermachen. Aber das glaubt wahrscheinlich jeder Boxer.«

Die Reporter wollten wissen, wie Liston wirklich ist, wie gut er als Champion werden würde, wie tapfer.

»Das wird man sehen«, sagte Patterson. »Wir werden sehen, wie er ist, wenn einer ihn geschlagen hat, wie er das dann packt. Bei einem Sieg fällt einem alles leicht. Erst in der Niederlage zeigt sich der wahre Mann. Nach einer Niederlage kann ich den Leuten nicht gegenübertreten. Ich habe nicht die Kraft, ihnen zu sagen, ich hab mein Bestes gegeben, tut mir leid und was sonst noch alles.«

Alle um Sonny Liston herum sagten, das Beste an ihm sei seine Frau Geraldine. Er war nicht der treueste Ehemann der Welt, wo er auch hinkam, trieb er sich herum, trank, spielte, doch wenn Geraldine dabei war, war er gelassen, sogar zärtlich.

Geraldine konnte es nicht ertragen, ins Stadion zu gehen und ihren Mann kämpfen zu sehen. Viel lieber blieb sie auf ihrem Zimmer im Sheraton-Chicago, Lockenwickler in den Haaren, das Gesicht mit Hautcreme eingeschmiert. Im Bademantel wartete sie auf einen Anruf von Sonnys Sekundanten.

»Wenn’s nach mir gegangen wäre«, sagte sie, »hätte Sonny das nie gemacht. Mir wäre Armut lieber als Berufsboxen. Wenn wir Kinder haben, laß ich die auch nicht boxen. Gut, wir hätten dann nicht das Geld. Aber wenn ich’s nicht hätte, wüßte ich ja auch nichts davon … Ich weiß, Charles hat Unrecht getan, aber wenn er nicht im Blick der Öffentlichkeit wäre, dann wär’s auch schon vergessen. Die Sportreporter fangen immer wieder damit an. Als wollten sie gar nicht, daß er gut ist. Wie soll einer gut werden, wenn die Leute ihn nicht lassen? Oft haben wir abends drüber gesprochen. Sonny kennt sich, und er weiß, wenn er Champion wird, will er bloß so leben, daß alle sehen, daß er ein besserer Mensch ist.«

Genau das war Listons Absicht. Jetzt, in seiner Kabine, bombardierten ihn die Reporter mit Fragen.

»Moment«, sagte einer der Promotion-Leute und brachte den Raum zum Schweigen. »Das ist der Weltmeister im Schwergewicht. Das ist Mr. Liston. Behandeln Sie ihn doch so, wie Sie den Präsidenten der Vereinigten Staaten behandeln würden.«

Wahrhaftig. Als der Raum nun mehr dem Protokoll des Weißen Hauses entsprach, begann Liston mit einem Appell in eigener Sache, einer Bitte um Vergebung. Er habe seine Strafe abgesessen. Er wolle versuchen, sich künftig aus allem Ärger rauszuhalten und Gutes zu tun. »Wenn die Öffentlichkeit mir die Chance gibt, die Vergangenheit ruhen zu lassen, werde ich ein würdiger Champion sein«, sagte er. »Wenn man mich akzeptiert, beweise ich es.« Er sagte, er habe Patterson nach dem Kampf für diese Gelegenheit gedankt. »Dann habe ich ihm gesagt: ›Ich werde dir gegenüber genauso ein Mann sein wie du mir gegenüber. Und du warst ein verflucht guter.‹«

Liston verteidigte Patterson sogar als Boxer. Als er gefragt wurde, ob Floyd keinen Mumm habe, sagte Liston: »Das ist ja wohl das Dümmste, was ich je gehört habe. Ich hab genug von ihm unterm Handschuh gespürt bei dem letzten Haken, um zu wissen, daß das ein guter Punch war, der jeden schwer getroffen hätte. Ich hab ihn mir genau angesehen, als er umgefallen ist, und noch einmal genau hingesehen, als er auf dem Boden aufgeschlagen ist. Er war weg. Einen kleinen Moment lang hat er mich überrascht, als er auf ein Knie hochgekommen ist, aber dann hab ich gesehen, der ist wie einer, der noch im Schlaf nach dem Wecker langt.«

Dann wurde er gefragt, ob er in dem Kampf überhaupt verletzt worden sei.

»Nur einmal«, sagte er. »Und zwar, als der Mann ›neun‹ gesagt hat und es so ausgesehen hat, als könnte er vor ›zehn‹ noch mal hochkommen.«

Als die Kabine sich geleert hatte, duschte Patterson, zog sich an und klebte sich seinen Bart an. Er wartete eine Weile, bis das Stadion sich geleert hatte, und stieß dann zu seinem Freund Mickey Alan, dem Sänger, der an dem Abend die Nationalhymne gesungen hatte. Die beiden stiegen in einen Mietwagen, der von Pattersons Chauffeur an einer verabredeten Stelle geparkt worden war, dann ging es auf die Autobahn, Richtung Osten.

Patterson und Alan fuhren schweigend dahin. Zwei Stunden hinter Chicago hielten sie an, um sich am Straßenrand die Beine zu vertreten. Ein Polizist hielt und verlangte von Patterson den Führerschein. Floyd machte sich daran, seinen Bart abzunehmen.

»Was ist das denn, sind Sie Schauspieler, oder was?« fragte der Polizist.

Dann blickte der Cop auf den Führerschein und erkannte, daß er Floyd Patterson vor sich hatte. Er wünschte ihm alles Gute und ließ ihn weiterfahren.

Patterson fuhr nicht zu seinem Haus nach Yonkers, sondern zu seinem Trainingscamp weiter nördlich in Highland Mills. Die Fahrt dauerte fast zweiundzwanzig Stunden. Als sie ankamen, bat er Alan zu gehen. Patterson hatte rasende Kopfschmerzen. Liston hatte ihn schwer getroffen, und nun spürte er es. Er wollte gleich mit dem Training beginnen und sich auf einen weiteren Kampf mit Liston vorbereiten. Er ging zum Boxraum. Er schaltete das Licht an und merkte, daß fast seine ganze Ausrüstung in Chicago war.

Auch Pattersons Familie und Freunde waren noch in Chicago. Sie erfuhren von seiner Flucht erst aus der Zeitung. Als Pattersons Mutter von Reportern gefragt wurde, wo ihr Sohn sei, sagte sie, sie wisse es nicht. »Floyd ist ein Mann mit sehr viel Stolz, und ich glaube, er will jetzt einfach nur allein sein«, sagte sie. »Ich glaube, er will jetzt niemanden sehen, weil er den Leuten immer sein Bestes geben wollte.« Cus D’Amato lief in der Lobby seines Hotels auf und ab und überlegte, was wohl aus seinem Kämpfer werden würde.

Wenig später beschloß Floyd, ganz wegzugehen. Mit seinem Paß, einem Koffer und seiner Verkleidung fuhr er zum New Yorker Flughafen Idlewild. Bevor er zum Ticketschalter ging, legte er seinen Bart an. Auf der Anzeigetafel sah er sich die nächsten Flüge an und kaufte ein Ticket nach Madrid. Ihm war alles einerlei – nur weg hier. Als er in Madrid ankam, nahm er ein Taxi zum Hotel und trug sich dort unter dem Namen Aaron Watson ein. Tagelang durchstreifte er die ärmeren Viertel der Stadt und tat dabei, als hinke er. Die Leute starrten ihn an. Patterson hatte den deutlichen Eindruck, daß sie ihn für verrückt hielten. Zumeist aß er auf seinem Zimmer. Das einzige Mal, als er in einem Restaurant aß, bestellte er eine Suppe, nicht, weil er sie mochte – er haßte Suppen –, sondern weil er glaubte, daß alte Menschen eben Suppe aßen.

»Bestimmt fragst du dich, wie man auf solche Sachen kommt«, sagte Patterson später zu Talese. »Tja, ich frage mich das auch. Und die Antwort ist, ich weiß es nicht … Aber ich glaube, daß in mir, in jedem Menschen, eine gewisse Schwäche steckt. Eine Schwäche, die sich eher zeigt, wenn man allein ist. Und ich habe mir überlegt, daß ich die Dinge, die ich tue, unter anderem deswegen tue, und anscheinend bringe ich das eine Wort – ich – nicht über die Lippen, weil ich … weil ich ein Feigling bin.«

Während Patterson im Auto unterwegs nach Hause war, hielt Liston sich noch immer in Chicago auf. Am Morgen nach dem Kampf erschien er zur Pressekonferenz, um den Schreibern ein paar frische Zitate für ihre Nachbetrachtungen und Porträts des neuen Champions zu liefern.

Die Pressekonferenz hatte schon begonnen, als Norman Mailer kam. Er hatte die ganze Nacht im Playboy Mansion durchgezecht, und je mehr er getrunken hatte, desto mehr hatte er den Leuten dort die Ohren vollgeredet, wie man einen Rückkampf promoten und dabei Millionen und Abermillionen machen könne. Er selbst wolle sich an der Promotion beteiligen. Er beharrte sogar darauf, beweisen zu können, daß Liston den Kampf in Chicago eigentlich gar nicht gewonnen habe, daß Patterson aufgestanden sei und Liston in der neunten Runde »existentiell« geschlagen habe. Mailer hatte einiges getrunken.

»Es war eine revolutionäre Idee, das muß ich zugeben«, sagte mir Jack McKinney, ein Sportreporter der Philadelphia Daily News und enger Freund Listons. »Wir waren praktisch die ganze Nacht im Playboy Mansion, und jedesmal, wenn Mailer wieder damit anfing, rückte ich ein Stück weiter von ihm weg. Ich glaube, er betrachtete mich als besondere Brücke zu Listons Leuten. Ich wollte ihn nicht beleidigen, aber was soll man da schon sagen?«

Statt sich zwischen der Party und der Pressekonferenz aufs Ohr zu legen, verbrachte Mailer zwei Stunden damit, das Zimmermädchen anzubaggern, und ging dann in den Ballsaal des Hotels, in dem Liston erscheinen sollte. Er setzte sich ziemlich weit vorn auf einen Stuhl. Doch es zeigte sich, daß er nicht über die entsprechenden Papiere verfügte, jedenfalls glaubten das die Leute vom Hotel, und so wurde er aufgefordert zu gehen. Mailer beharrte darauf, er sei gebeten worden, auf der Pressekonferenz zu sprechen, und wurde laut.

»Wenn Sie nicht gehen, müssen wir Sie mit Gewalt entfernen«, sagte einer der Sicherheitsleute.

»Dann entfernen Sie mich mit Gewalt«, beharrte Mailer. Doch bevor sie sich daranmachen konnten, bat ein Reporter der Times Mailer (wie um die eigenartige Situation noch zu verschärfen) um eine Erklärung.

»Ja«, sagte Mailer, »ich bin in der Absicht hergekommen, darzulegen, daß ich der einzige Mann im ganzen Land bin, der den zweiten Kampf Patterson–Liston zu einem Zwei-Millionen-Ding statt einer Zweihunderttausend-Dollar-Pleite in Miami machen kann. Für diesen zweiten Kampf möchte ich die Pressearbeit machen. Aus diversen, auch privaten Gründen muß ich während der nächsten beiden Monate eine Menge Geld verdienen.«

Daraufhin legte ein Sicherheitsmann Mailer die Hand auf die Schulter und fragte: »Kommen Sie jetzt mit?«

»Nein.«

»Dann müssen wir Sie hinaustragen.«

»Tragen Sie mich hinaus.«

Und so wurde Norman Mailer wie Graf Rotz am Ärmel auf seinem Stuhl aus dem Ballsaal getragen. Als er sich dann endlich wieder die Treppe hinauf und in den Ballsaal gezetert hatte, saß Liston schon auf dem Podium und beantwortete die üblichen Fragen nach dem Kampf. Ob er verletzt worden sei? (Nein.) Ob er gegen alle Guten antreten werde? (Selbstverständlich. Bringen Sie sie.) Was mit seiner Vergangenheit sei? (Was soll damit sein?) Jack McKinney hatte den Eindruck, daß einige Reporter Liston reizen, ihm die Rolle des Rüpels, des Ganoven aufzwingen wollten. »Sonny war von diesen Typen so oft getriezt worden«, sagte McKinney. »Er hatte das, was man ›Mutterwitz‹ nennt, ein schwarzes Konzept, es bedeutet das natürliche Bewußtsein, mit dem man geboren ist, das, was man von seiner Mutter mitbekommen hat. Hätte es eine Möglichkeit gegeben, Sonnys IQ dahingehend zu messen, hätte man ihn den Genies zurechnen müssen. Die Weißen wären schockiert gewesen, doch in den Billardsälen von West Philly wußten sie, daß es stimmte, auch wenn er manchmal dumm und naiv sein konnte. Er betrachtete jede Frage als Fangfrage und war entsprechend vorsichtig.«

Dann erhob sich Mailer, um etwas zu sagen. Einige aus der Sportjournaille, Erzkonservative wie Dick Young von der New Yorker Daily News, die um ihre Vorrechte als Angehörige einer Bruderschaft bangten und die Mailers Ansehen in der Welt der Literatur nervös machte, fingen an zu grummeln. Für sie war Mailer keiner von ihnen. Er war ein Romanschreiber, ein Kunsttyp, kein Kampftyp. Manche sahen in Mailer einen Greenwich Village-Freak, einen Idioten, der erst zwei Jahre zuvor seine Frau mit einem Taschenmesser niedergestochen hatte. Doch Mailer ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und begann die Phantasien der vergangenen Nacht zu wiederholen, seinen Eindruck, daß Patterson gewonnen habe, seine Pläne, einen Rückkampf zu promoten. Das Gegrummel im Raum wurde lauter. Der Champion, der Mailer nicht kannte, wirkte neugierig, auch wenn er es nicht besonders lustig fand.

»Also, ich bin zwar kein Reporter, aber ich möchte sagen …«, sagte Mailer.

Jetzt versuchte jemand, Mailer niederzubrüllen.

»Stopft der Nulpe das Maul!«

»Nein«, sagte Liston, »laßt die Nulpe reden.«

»Ich habe getippt, daß Floyd Patterson mit einem einzigen Schlag durch K. o. in der sechsten gewinnt«, sagte Mailer, »und ich glaube immer noch, daß ich recht hatte.«

»Sie sind immer noch betrunken«, sagte Liston mit einigem Recht.

Während ein paar Reporter johlten, ging Mailer hinters Podium, als wollte er das Gespräch direkt mit Liston fortsetzen. Ein paar von Listons Leuten stellten sich ihm in den Weg und gaben dem Autor den Rat, sich Mr. Liston niemals von hinten zu nähern. Mailer wartete, während Liston sich anderen Fragen zuwandte, ging dann vor zum Champion und fuhr da fort, wo er aufgehört hatte.

»Was haben Sie gemacht?« sagte Liston. »Haben Sie sich noch was zu trinken geholt?«

»Liston, ich sage noch immer, daß Floyd Patterson Sie schlagen kann.«

»Jetzt seien Sie doch nicht so ein schlechter Verlierer.«

»Sie haben mich Nulpe genannt«, sagte Mailer.

Liston lachte. »Aber Sie sind doch eine Nulpe«, sagte er. »Jeder ist eine Nulpe. Ich auch. Ich bin bloß eine größere Nulpe als Sie.« Liston stand auf und hielt ihm die rechte Hand hin. »Schlag ein, Nulpe«, sagte er.

Mailer zog Liston an der Hand zu sich her und sagte: »Ich zieh diese Nummer nicht ohne Grund ab. Ich weiß, wie man den nächsten Kampf von einer Zweihunderttausend-Dollar-Pleite in Miami zu einem Zwei-Millionen-Ding in New York aufbauen kann.«

»Na, das letzte Glas hat Sie ja richtig wach gemacht«, sagte Liston. »Wie wär’s, wenn Sie mir auch was bringen würden, Sie Nulpe?«

»Ich bin nicht Ihr Laufbursche«, sagte Mailer.

Mailer glaubte, er habe sich bei Liston Respekt verschafft, und auch der Klang von Listons Lachen schmeichelte ihm. »Die Andeutung eines keckernden, eines blöden alten Niggerlachens, ein Kichern wie von den Baumwollfeldern lugte ganz kurz aus seiner Kehle« – so formulierte Mailer es in seinem Esquire-Artikel.

Liston dagegen war alles andere als geschmeichelt. Hinterher bezeichnete er Mailer immer wieder als »dieser Besoffene« und »das Arschloch, das versucht hat, mir meine Pressekonferenz kaputtzumachen«. Er hatte bei den Reportern einen guten Eindruck machen wollen, doch dann war das große Ereignis, das dann die Zeitungen beherrschen sollte, nicht er, sondern Mailer gewesen.

Liston verbrachte den Rest des Tages damit, sich zu entspannen, zu essen und mit Geraldine, seinem Freund Jack McKinney und seiner Entourage fernzusehen. McKinney wollte es nicht sagen, doch er machte sich Sorgen darüber, wie Liston wohl in Philadelphia empfangen werden würde. Der Bürgermeister, James H. J. Tate, hatte ihm ein Telegramm voller Glückwünsche geschickt, das aber auch unübersehbar herablassende Anspielungen und sogar eine Warnung enthielt: »Ihre Leistung macht deutlich, daß die Vergangenheit eines Mannes nicht seine Zukunft diktieren muß. Ich weiß, daß alle Philadelphier Ihnen, ebenso wie ich, die besten Wünsche für eine erfolgreiche Regentschaft übermitteln und daß Sie die Krone in der guten Tradition der Philadelphier Champions vor Ihnen tragen werden.«

Liston hatte keinen Grund, von den Menschen in Philadelphia überschäumende Zuneigung zu erwarten. Erst kurz vor dem Kampf gegen Patterson hatte er sich wieder so viel Ärger eingehandelt, daß sein Knacki-Image zementiert wurde. Spätnachts fuhr Liston mit einem Freund aus seinem Viertel in Fairmont Park herum. Sie sahen eine Frau in einem schwarzen Cadillac, und Listons Freund glaubte, sie könne eine Prostituierte sein. Liston holte den Cadillac ein. Die Frau, die in Wahrheit bei der Schulbehörde arbeitete, glaubte, Liston sei ein Polizeibeamter, und hielt an. Genau in dem Moment näherte sich ein Streifenwagen. Liston geriet in Panik und brauste mit hundert Stundenkilometern davon. Immer wieder hatte Liston, seit er nach Philadelphia gezogen war, Ärger mit der Polizei gehabt; einmal war er sogar verhaftet worden, weil er an einer Straßenecke herumgestanden hatte. Jeder Polizist in der Stadt hatte ein Bild von Liston auf der Sonnenblende. Wie sich zeigte, war die Verhandlung gegen Liston wegen des »lark in the park«, des »Scherzes im Park«, ein Reinfall – die diversen Anklagen wurden entweder abgewiesen oder endeten mit einem Freispruch –, doch in den Zeitungen, besonders in denen Philadelphias, dem Inquirer, dem Bulletin und dem Massenblatt Daily News, war er wieder einmal der Rabauke, der nichts bereut. Und als Liston dann zu Hause anrief, um sich nach der Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wurde, zu erkundigen, las ihm ein Freund Larry Merchants vernichtenden Kommentar in der Daily News vor: »Es stimmt also – in einem fairen Kampf zwischen Gut und Böse muß das Böse siegen … Eine Feier zu Ehren von Philadelphias erstem Schwergewichtschampion steht nun an. Emily Post würde wahrscheinlich zu einer Konfettiparade raten. Als Konfetti können wir dann die Schnipsel aus seinen Haftbefehlen nehmen.«

Liston sollte am folgenden Tag nach Philadelphia abfliegen, und während er schlief, schlug sich McKinney die halbe Nacht am Telefon um die Ohren, um einen ordentlichen Empfang auf die Beine zu stellen. Doch nachdem er mit einer Reihe von Kontaktpersonen im Rathaus gesprochen hatte, war ihm klar, daß Bürgermeister Tate beschlossen hatte, Liston zu ignorieren.

Am Nachmittag darauf, als sie im Flugzeug saßen, bat Liston McKinney, sich zu ihm zu setzen, und beim Essen beschrieb Liston ihm, wie er sich seinen Auftritt als Champion gedacht hatte und was er den Menschen und der Presse in Philadelphia sagen wollte. Er erzählte, wie er als Kind Joe Louis’ Kämpfe im Radio verfolgt und der Kommentator gesagt habe, Louis gereiche seiner Rasse und auch der menschlichen Rasse zur Ehre – der alte Jimmy Cannon-Spruch –, und wie ihn das innerlich gewärmt habe. Er sagte, er wolle den Präsidenten besuchen und die NAACP für sich gewinnen, auch wenn alle auf einen Sieg Pattersons gesetzt hätten.

»Ich möchte eine ganze Menge tun«, sagte Liston zu McKinney. »Eines aber ist mir sehr wichtig: Ich will meine Leute erreichen. Ich will sie erreichen und ihnen sagen: ›Habt keine Angst, daß ich euch Schande bereiten könnte. Ihr braucht keine Angst zu haben, daß ich eurer Entwicklung im Wege stehe.‹ Ich möchte in farbige Kirchen und farbige Viertel gehen. Ich weiß, es hat in der Zeitung gestanden, daß die bessere Schicht der Farbigen gehofft hat, ich würde verlieren, sogar darum gebetet hat, weil sie befürchteten, ich wüßte nicht, wie ich mich zu benehmen habe … Ich will damit nicht sagen, daß ich einfach bloß der Champion meiner Leute sein werde. Es heißt ja doch, daß ich der Champion der Welt bin, und genauso soll es auch sein. Ich will viele Einrichtungen besuchen – Waisenhäuser, Besserungsanstalten. Ich werde sagen können: ›Junge, ich weiß, es ist hart für dich, und es könnte wohl noch härter werden. Aber gib dich nicht auf. Wenn du es zuläßt, können auch gute Dinge geschehen.‹«

Praktisch keinem anderen Reporter gegenüber hätte Liston es gewagt, sich so nachdenklich zu zeigen wie nun gegenüber McKinney. Die anderen, meinte er, hielten ihm immer seine Vergangenheit vor. Doch bei McKinney war er entspannt. McKinney war ein umgänglicher, urbaner Typ, eine Art Renaissancemensch aus Philly, der über Sport und klassische Musik schrieb, der sogar selbst zu boxen anfing und einmal auch mit Liston sparrte. McKinney glaubte, während er Liston zuhörte, daß es ihm ernst damit war, und der Gedanke an den Schmerz, den er bald erleben würde, brachte ihn fast um. Als das Flugzeug sich dann im Landeanflug befand, war McKinney den Tränen nahe, Tränen der Wut und Verzweiflung.

Das Flugzeug landete. Die Tür ging auf. Liston trat als erster hinaus und blickte aufs Rollfeld hinab. McKinney sah, wie Listons Adamsapfel ruckte und ein Schauder seine Schultern durchlief. Auf dem Rollfeld stand keine Menge, keinerlei Empfang, nur das Bodenpersonal, das halbherzig seiner Arbeit nachging. Liston rückte seine Krawatte zurecht und setzte seinen Hut auf, ein Trilby mit einer kleinen roten Feder im Hutband. »Man sah buchstäblich, wie Sonny zusammenfiel wie ein Luftballon, aus dem die Luft entweicht«, sagte McKinney. »Es dauerte gut eine Dreiviertelminute oder sogar eine ganze, bis er diesen Anblick verdaut hatte, sich bestätigte, daß da nichts war, aber dann richtete er sich auch schon wieder auf, seine Schultern hoben sich, als sagte er zu sich: ›Na, wenn das so wird …‹ Es war unglaublich. Nicht einmal ein drittrangiger Laufbursche aus dem Rathaus war gekommen, ganz zu schweigen vom Bürgermeister oder dem Stadtschlüssel von Philadelphia.«

Liston hielt sich im Terminal noch kurz mit ein paar Reportern auf und fuhr dann nach Hause. Auf dem Weg nach West Philly sagte er zu McKinney: »Ich glaube, morgen stehe ich einfach auf und mache alles so, wie ich es schon immer gemacht habe. Geh an die Ecke und kauf mir die Zeitungen, schau kurz in die Drogerie rein, rede mit den Nachbarn. Dann sehe ich ja, wie die wirklichen Leute es finden. Vielleicht fühle ich mich dann wie ein Champion. Weißt du, das ist eigentlich genau wie bei einer Wahl, bloß umgekehrt. Ich bin schon im Amt, muß aber jetzt erst Wahlkampf machen.«

Nach ein paar Wochen war Liston klar, daß von der NAACP kein positives Signal kommen würde. Es gab keine Parade. Keine Einladung ins Weiße Haus. Seine Hoffnungen schlugen in Verbitterung um. »Ich hab ja nicht erwartet, daß der Präsident mich ins Weiße Haus einlädt und mich neben Jackie sitzen und mit den hübschen Kennedy-Kindern balgen läßt«, sagte er zu seinem Sparringspartner Ray Schoeninger, »aber daß sie mich wie eine Kanalratte behandeln, das hätt’ ich nicht erwartet.«