ÁLVARO DE LUNA

Si le vas a quitar la vida a un hombre, tienes un deber para con él, y es mirarlo a los ojos y escuchar sus últimas palabras. Si no soportas eso, quizá es que ese hombre no merece morir.

Eddard Stark, Juego de Tronos (George R. R. Martin)

EL AMANTE DEL REY

Son años complicados. Tiempos convulsos. Todo está cambiando. La Edad Media está dando las últimas bocanadas. Se están poniendo los cimientos de una nueva sociedad. Acaban de nacer el Renacimiento italiano y la imprenta, que permiten que la cultura empiece a extenderse lentamente por toda Europa.

Los malos rollos entre la monarquía y la nobleza llegan a su momento más chungo. Si has leído a Shakespeare o has visto Juego de Tronos, ya sabes de lo que hablamos. Los reyes quieren acabar con los derechos feudales de los nobles, como tener ejércitos propios o ejercer la justicia en sus señoríos. Y los nobles, claro, quieren defender lo suyo de toda la vida y por eso quieren tener a los reyes a raya.

En la Península Ibérica conviven cinco reinos: Castilla, Aragón, Navarra, Portugal y Granada. La Casa de Trastámara, que es la que nos ocupa, reina en los tronos de Castilla y Aragón, dos reinos que, en este momento, se llevan a matar. Lo típico entre vecinos: que si unas lindes, que si unos terrenitos, que si unas herencias…

En Castilla, Juan II es un tipo sensible. Le encantan los escritores, el arte y la cultura. Mientras él se dedica a impulsar el Renacimiento en estas tierras, deja el gobierno en manos de su todopoderoso privado, don Álvaro de Luna.

Don Álvaro es un tipo astuto, un seductor nato y tiene un encanto personal que encandila a hombres y mujeres. Lleva cuidando del rey desde que tenía tres añitos. Juan II le necesita para todo: es la única persona que puede bañarle, vestirle o decidir si pasa la noche o no con su esposa. Mantienen una relación muy, muy estrecha. Se sospecha «de algún trato indecoroso y de lascivas complacencias» entre ellos, y se dice que el rey no puede estar «sin folgar» con Álvaro de Luna. Vamos, que son amantes. Casi nadie duda de que son homosexuales.

Álvaro de Luna, apoyándose en la pequeña nobleza, el bajo clero, la comunidad judía y las ciudades, defiende un poder real fuerte, independiente y centralizado. Desde su punto de vista, los nobles deberían estarle agradecidos: como el poder de la nobleza depende del real, una monarquía fuerte dará más poder a los nobles.

Haciendo su propia guerra, tenemos a Juan Pacheco, marqués de Villena. Es el consejero del príncipe Enrique, el oráculo que siempre guía a su antojo al príncipe de Asturias y su presunto amante. Sí, también Enrique tiene un presunto amante, como su padre. Pacheco es un personaje oscuro con una desmedida ambición, que solo quiere acumular títulos, poder y riquezas, y no les importa nada más.

Para complicar más las cosas, Juan II y sus primos, los infantes de Aragón, andan siempre a la gresca. Para resolver sus problemas, se tira por la calle del medio, casando al príncipe Enrique con Blanca de Navarra. Como los chavales tienen doce añitos, se fija el matrimonio para dentro de tres años, cuando Enrique cumpla los quince.

Un matrimonio que acabará costándonos un disgusto.

EL COTARRO GENEALÓGICO

Agárrate, que vienen curvas. Este tema es tirando a más bien bastante peliagudo. Esto es como el Hola!, pero en casas reales. Así que, por si las moscas, hemos ido dejando pistas genealógicas para seguir el hilo, aunque lo mejor es coger papel y boli y hacerte un croquis, o, mejor todavía, para qué nos vamos a engañar, saltar al capítulo siguiente.

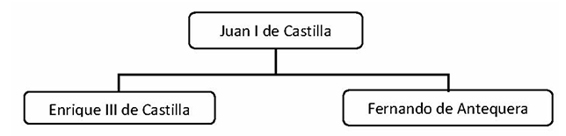

Empecemos por el bisabuelo. El primer Trastámara, Enrique II, fue el padre de Juan I de Castilla, que tuvo dos hijos: Enrique III el Doliente, rey de Castilla, y Fernando de Antequera, rey de Aragón. Hasta aquí, parece fácil. Un rey y dos hijos, cada uno sentadito en su trono.

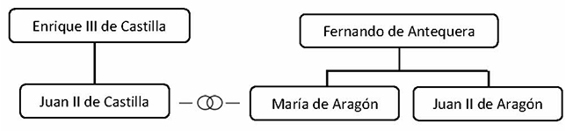

Enrique III fue el padre de Juan II de Castilla. Fernando de Antequera tuvo un hijo al que también llamó Juan. Y aquí empiezan los líos, porque acabó siendo Juan II de Aragón. Dos juansegundos, dos primos hermanos, dos reyes, cada uno en su correspondiente reino.

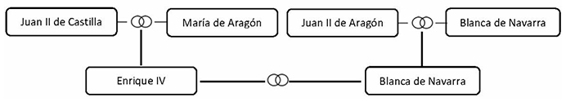

Fernando de Antequera también tuvo una hija, María de Aragón, que se casó con su primo hermano Juan II de Castilla, y tuvieron a Enrique IV.

Juan II de Aragón se casó con Blanca I de Navarra y tuvieron una hija a la que llamaron Blanca, como su madre. Este es otro gran dato que puedes encontrar en algún libro de Historia: Blanca de Navarra es hija de Blanca de Navarra. Ahí queda eso. Una Blanca se casa con Enrique. La otra, es su suegra. La madre fue reina de Navarra; la hija se quedó a las puertas. Para diferenciarlas, a veces, que no siempre, a la madre se le puede llamar Blanca I de Navarra, y a la hija, la mujer de Enrique, simplemente Blanca de Navarra. Pero, ojo: esto no siempre ocurre. Te lo avisamos porque si buscas en la Wikipedia o similar, te puedes volver loco. Claro como el agua, ¿no? Pues, ¡no se vayan todavía, aún hay más!

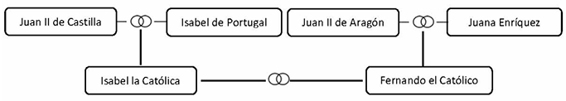

Los dos juansegundos se vuelven a casar en segundas nupcias. El de Castilla, con Isabel de Portugal, la bellísima Isabel. El de Aragón, con Juana Enríquez. Ambos matrimonios tienen criaturitas: los de Castilla, Isabel; Fernando, los de Aragón. Una hermosa parejita que acabará en bodorrio. Como vemos, la historia de los primos juansegundos se plagia a sí misma, con muy diferentes resultados.

Y ahora viene el verdadero tomate de la Historia. Blanca de Navarra, la primera esposa del príncipe Enrique, es hermanastra de Fernando el Católico. Isabel, la primera esposa de Fernando, es hermanastra de Enrique. Enrique y Fernando serán cuñados, o cuñadastros, en dos momentos distintos de esta historia. Y, además, son primos hermanos. María de Aragón, la madre de Enrique, es hermana del Juan II que es padre de Fernando. Blanca, Enrique, Isabel y Fernando son todos hijos de los juansegundos, adivina de cuál de ellos. La parte contratante de la primera parte será considerada la parte contratante de la primera parte. Y los cuatro comparten bisabuelo. Menudo galimatías endogámico, ¿no? Y luego se extrañan de que los hijos de los reyes salgan tarados…

Sea como sea, estamos a punto de asistir a la boda entre Enrique, el príncipe de Asturias, con Blanca, la princesa de Navarra. Un casamiento que asegura la paz entre los dos reinos.

Un matrimonio que acabará convirtiéndose en la excusa perfecta para cambiar la Historia de Castilla.

Y si no, al tiempo.

EL ORIGEN DE LA LEYENDA DE LA IMPOTENCIA

Menudo bodorrio. Enrique y Blanca se casan en 1440, tal como se ha pactado. Mucho arzobispo, mucha pompa y circunstancia, mucho traje para la ocasión, mucha fiesta y jolgorio popular… Ahora solo falta el broche final, el sello definitivo del matrimonio, el acto público de consumación.

Según la costumbre castellana, la consumación tiene lugar en presencia de jueces, eclesiásticos, regidores y caballeros, que tienen que dar cumplido testimonio de la virginidad y nobleza de la novia y del saber hacer y buen oficio del novio. Los amantes andan tan escasos de intimidad y mismamente tan expuestos al pánico escénico, que a veces pasa lo que pasa y, claro, la cosa no marcha como debería.

Algo así es lo que le pasa a Enrique en su noche de bodas, menudo disgusto. Entre el respetable público asistente, el frío de la madrugada vallisoletana y las jaculatorias que murmura el señor arzobispo, aquí presente, es incapaz de superar la prueba decisiva. Gatillazo al canto.

En esta gestión de catre y alcoba, mientras Enrique se empeña en enderezar lo que no tiene arreglo, la princesa doncella doña Blanca de Navarra echa mano de los clásicos: «No te preocupes, cariño, que esto le pasa a cualquiera; tienes demasiadas preocupaciones en el reino; se conoce que en la boda has bebido demasiado; ¿Alguno de los presentes nos presta una de Viagra?»

Enrique siente, cómo no, que su virilidad le está fallando. Él, claro, quiere quedar bien, y no puede. Su principesco órgano masculino, desobediente, extravagante y rebelde, se niega a obedecer sus órdenes, el mandado de todo un futuro rey de Castilla, fíjate tú, y en la flor de la edad.

Para colmo, con tanta gente levantando acta notarial de la chapuza, es imposible tapar el fracaso amatorio. Enseguida, la impotencia del príncipe se convierte en el chascarrillo favorito de la Corte, en la carcajada general, en la chanza subida de tono, en la noticia que corre de boca en boca por los corrillos de palacio, que enseguida salta a las calles, y que, de un día para otro, se convierte en la comidilla de todo el Reino, que compone cantares atrevidos y coplas insolentes para ridiculizar la frustrada consumación del matrimonio principesco. Unas risas.

Castrado psicológicamente por la fallida noche de bodas, Enrique arrastra por todo su matrimonio el estropicio de aquel primer revés y, siempre que intenta consumar, se viene abajo ante su esposa. Y así, una y otra vez, durante sus trece años de vínculo con Blanca de Navarra.

Nunca un gatillazo ha tenido tanta repercusión en la Historia.

UN TRIÁNGULO MUY PELIGROSO

Volvamos ahora a don Álvaro de Luna. Tiene más de sesenta años y está viejuno y cansado. Más bien está harto. La trifulca contra la nobleza ha sido larga y dolorosa, con batallas, alianzas, escaramuzas, defenestraciones, secuestros de reyes y un par de destierros, con sus regresos triunfales incluidos. Sí, ha conseguido traer la paz al reino. Pero el precio que ha pagado ha sido muy alto. Los nobles, cómo no, se la tienen jurada.

Y luego está el error. El Error, con mayúsculas. El desliz fatal que precipita su caída.

En 1446, don Álvaro, jugando a celestino, viaja hasta Portugal para impulsar el matrimonio entre Juan II de Castilla y la princesa Isabel, nieta de Juan I de Portugal. Isabel es treinta y un años más joven que su futuro marido. Y está como un tren. Trovadores y poetas la cantan como «la morada donde habitan todas las bellezas». Juan II no se ha visto en otra.

Lo que le gusta a don Álvaro no es que sea joven y bellísima, que también, sino, sobre todo, que refuerce la posición de Castilla contra Aragón, que, erre que erre, se les está subiendo otra vez a las barbas para tocarles las narices. Así que, en verano de 1447, la bellísima Isabel y Juan II se casan en Madrigal de las Altas Torres.

Dicen que la reina es celosa. Muy celosa. Circula por la corte el chascarrillo de que, a causa de los celos, Isabel ha dejado encerrada en un baúl, con llave y durante tres días, a una de las damas de la corte, una tal Beatriz de Silva. Parece ser que Juan la ha mirado con ojos lascivos, o eso le ha parecido a la reina. Cuando en la corte empiezan a pensar que la tal Beatriz ha muerto, abren el baúl y se la encuentran, sana y salva de milagro. Tan de milagro, que la tal Beatriz dice que, atrapada en el baúl sin aire, sin luz, sin agua y sin comida, se le ha aparecido la mismísima Virgen para consolarla, y ahora la tal Beatriz ha decidido consagrar su vida como fiel esclava de María, montar la orden religiosa de la Inmaculada Concepción y hacerse santa. Santa Beatriz de Silva. Los caminos del señor son inescrutables.

Sirva la leyenda para saber cómo se las gasta la bellísima reina. Pues bien, también dicen que a Isabel no le gusta ni un pelo el condestable don Álvaro. Claro, que si de verdad el rey y su privado son amantes, no es de extrañar. ¿Cómo va a caerle bien el amante de su marido? No le soporta. O, al menos, eso dicen.

Porque también se cuenta que el condestable y la reina se ven en secreto a espaldas del rey. Ya se ha contado el tirón que don Álvaro tiene con las mujeres.

El triángulo está servido.

El drama, también.

PERDER LA CABEZA POR LA REINA

Quieren acabar con Álvaro de Luna. La bellísima Isabel se alía con la Gran Liga Nobiliaria para quitarse de en medio al condestable. ¿Ataque de cuernos? ¿Celos? ¿Arrepentimiento por el triángulo peligroso? ¿Remordimientos? ¿Un embarazo no deseado? Nunca lo sabremos.

Sí sabemos que la reina, que es muy hábil, juega bien sus cartas: su hermosura, su juventud y su fertilidad. En el ocaso de la vida de Juan II, Isabel se queda embarazada y, un Jueves Santo, da a luz a una niña a la que ponen de nombre Isabel, como su madre, llamada a convertirse en Isabel la Católica. Es 22 de abril de 1451. Nadie cuestiona quién es el padre.

El nacimiento de la niña Isabel es una buena noticia para Juan II. Ahora tiene otra heredera que podría sucederle en el trono de Castilla. La niña Isabel se coloca la segunda en el orden de sucesión, detrás de su hermanastro Enrique.

Luego, un par de añitos más tarde, la bellísima Isabel vuelve a quedarse embarazada. Al rey se le cae la baba con ella, su «muy amada mujer», que lleva en sus entrañas un nuevo heredero. Ella sabe que tiene al rey comiendo de su mano. Y le hace jurar que hará cualquier cosa que ella le pida. Cuando el rey se lo jura, ella le pide la cabeza de don Álvaro.

Juan II abandona a su suerte al condestable y, con mano temblorosa, firma la orden de detención «en nombre del rey». Al día siguiente, don Álvaro es detenido, acusado de usurpar el poder real. De inmediato, Juana Pimentel, la esposa de don Álvaro, escribe una carta al rey amenazándole con la fuerza de las armas, «pidiendo ayuda a los moros y a los diablos, si es preciso...». Así se las gastan los De Luna.

Tras un juicio sumarísimo, no se encuentran argumentos legales para dictar sentencia. El Tribunal escurre el bulto: el rey es el único que puede condenarle a la pena capital mediante un Mandato Real. Poco después, llega la orden.

Cuando amanece, don Álvaro y la guardia que le custodia se ponen en marcha hacia Valladolid. Hay en el aire un calor lleno de presagios. El condestable cabalga sereno entre la escolta. Nadie habla. Nadie tiene nada que decir. Todos le respetan. Saben que el único pecado de don Álvaro ha sido poner su espada al servicio del rey. Que está condenado a muerte por las intrigas de la reina. Que va a morir por la inquina de los nobles, que no saben cómo ajustarle las cuentas. No hay más remedio que callar y cumplir las órdenes del rey.

En Valladolid huele a estiércol, a lodo y a incertidumbre. Don Álvaro recibe la comunión en la celda donde ha dormido, le sacan de la prisión y le montan en una mula. Una brisa pesada hace bailar las llamas de las antorchas que centellean a los lados del camino. Las gentes de Valladolid asisten en silencio, con la cabeza descubierta, al recorrido del condestable hacia la Plaza Mayor. Allí, en el centro, se ha levantado un patíbulo forrado de paño negro.

La suerte de don Álvaro está echada.

ASÍ SE FORJA UNA LEYENDA

Don Álvaro es un anciano. Lleva el pelo muy corto, escaso, blanco, en contraste con la capa negra que le abriga. Tiene la expresión dura. La respiración serena. Sigue conservando el gesto del hombre que ha dirigido los destinos de Castilla durante los últimos cuarenta años. Se está forjando una leyenda.

Cuentan que un pregonero se equivoca al gritar la pena y dice: «Esta es la justicia del rey, por los servicios de este tirano usurpador de la corona real». «Bien dices, hijo», contesta, muy tranquilo, don Álvaro; «así me pagan por los servicios prestados».

Alguien da una orden, y dos de los guardias le acompañan hasta que sube al cadalso. Don Álvaro avanza con entereza, la cabeza alta, dispuesto a morir. Desde allí arriba le dice al caballerizo del príncipe Enrique: «Te ruego que digas al príncipe que dé mejor galardón a sus criados que el que el rey me ha dado a mí».

Cuando el verdugo pretende atarle las manos con una cuerda de esparto, don Álvaro saca del pecho una cinta de seda y le dice: «Átame mejor con esto. Y te ruego que mires si traes el puñal bien afilado, porque pronto me despaches».

Don Álvaro se santigua antes de que le aten. Una gran cruz preside el escenario de la ejecución. Reza en silencio. Entonces se fija en el garfio de hierro que servirá para dejar expuesta su cabeza en la Plaza Mayor durante ocho días. Y dice con desdén: «Hagan del cuerpo y la cabeza lo que quieran».

Sin que se lo pidan, don Álvaro se desabrocha el cuello de la camisa, se arregla la ropa que llevaba puesta y se tiende para apoyar la cabeza en el madero. El verdugo se acerca por la espalda y pasa el puñal por su garganta. Don Álvaro muere como ha vivido: con aplomo, con coraje, con autoridad.

Además de la pública decapitación, la condena incluye la deshonra de la familia, el enterramiento fuera de la ciudad, como los criminales, la pérdida de títulos y la confiscación de sus bienes, que es el botín que esperan repartirse sus enemigos.

Juan II, cobarde, se ha marchado a Segovia para no tener que presenciar el funesto final de su privado. Cuenta la leyenda que, durante la ejecución, la tormenta gestada en Valladolid se desata sobre Segovia. El rey, muerto de miedo durante los truenos, tiene una visión sobrecogedora: la cabeza cortada de su favorito le habla desde el patíbulo, y con voz espectral le invita a encontrarse con él en el infierno antes de que pase un año. El rey, presa de los remordimientos, llora sin consuelo la muerte de su consejero, de su amigo, de su amante, y se desmaya.

Poco después, cae enfermo. Es incapaz de hacer frente a tantos problemas. Está atormentado por la culpa; la muerte de don Álvaro le devora. Su mujer, su muy amada esposa, se la ha jugado. Los nobles se están haciendo fuertes. Y está preocupado por la actitud de Enrique, su heredero, y muy preocupado por los rumores sobre su impotencia.

Castilla necesita un heredero. Y Enrique, todavía, no lo tiene.