Facebook lanzó el botón de «Me gusta» en 2009, y eso cambió el modo que tenía la gente de compartir contenidos. La idea no era nueva: en otros sitios que fueron populares y ahora eran marginales, como digg.com y del.icio.us, hacía ya años que la gente podía dar «Me gusta» a los artículos que publicaban. Pero en esas empresas la estrella era el contenido. Facebook aportó cierto grado de edición a una red social que ya era sólida y, para bien de los creadores de contenido, facilitó que cualquiera pudiese añadir ese iconito del pulgar levantado para aprobar su trabajo. Crearon una nueva microdivisa universal: a lo mejor no te pago por tu texto, tu música o lo que sea, pero te doy un estímulo en forma de aprobación y difundo lo que has creado entre mis amigos. En mayo de 2013, Facebook sumaba 4500 millones de «Me gusta» al día, y en septiembre de ese mismo año declaró que el botón se había pulsado 1,13 billones de veces en total.

Aquellos estudiantes del MIT desarrollaron su radar gay el mismo año en el que se lanzó el botón de «Me gusta». Su algoritmo era bastante bueno a la hora de adivinar la sexualidad de un hombre, pero también funcionaba de una manera bastante obvia: no es ciertamente ningún gran secreto que los hombres gais suelen tener amigos gais. La innovación de su radar gay fue emplear datos a nivel macro para hacer algo que la gente había estado haciendo a pequeña escala toda la vida. Desde entonces, la potencia del software predictivo se ha incrementado con rapidez; esta clase de programas se van haciendo más veloces e inteligentes conforme se dispone de más datos. En 2012, un equipo del Reino Unido descubrió que solo a partir de los «Me gusta» de una persona eran capaces de averiguar lo siguiente, con diversos grados de precisión:

| si alguien es… | |

| gay o hetero | 88 % |

| lesbiana o hetero | 75 % |

| caucasiano o afroamericano | 95 % |

| hombre o mujer | 93 % |

| demócrata o republicano | 85 % |

| consumidor de drogas | 65 % |

| hijo de padres que se divorciaron antes de que cumplese los 21 | 60 % |

Insisto en que esto no se basa en observar las actualizaciones de estado, los comentarios, el contenido compartido ni nada que haya tecleado el usuario. Solo sus «Me gusta». Te das cuenta de que la ciencia se adentra en terrenos inexplorados cuando oyes a tus padres luchando con el clic-clic-clic del ratón. El patrón de los «Me gusta» de una persona puede darnos incluso una buena idea de su inteligencia: este modelo podía predecir de manera fiable la puntuación de alguien en un test estándar de CI (que se le hiciese por separado), sin que dicha persona hubiese contestado ni una sola pregunta directa.

Esto se analizó informáticamente a partir de tres años de datos recopilados de gente que se registró en Facebook después de haber vivido décadas sin esa red social. ¿Qué podrá ocurrir cuando alguien lleve usando estos servicios desde la infancia? Ese es el lado oscuro de los datos longitudinales que tanto me entusiasman. Hace mucho que empresarios, universidades y ejércitos emplean tests como los de Myers-Briggs o Stanford-Binet. Te sientas, lo haces lo mejor que puedes y te califican. Por lo general, tú eliges hacerlo. Pero cada vez se da más el caso de que estás haciendo estos tests simplemente por vivir tu vida. Y los resultados quedan a la vista de todos para que los lean y los juzguen. Una cosa es ver que alguien tiene una puntuación de 51, o lo que sea, en Klout antes de hacerle una entrevista de trabajo y otra muy distinta es saber cuál es su CI.

Si los contratadores de personal empiezan a utilizar algoritmos para averiguar cuán inteligente eres o si consumes drogas, tu única opción será simular seguirle el juego al sistema o, empleando una expresión prestada del capítulo anterior, «gestionar tu marca». Para vencer a la máquina deberás actuar como una máquina, lo que significa que la máquina te habrá vencido. Y eso suponiendo en primer lugar que seas capaz de deducir qué es lo que tienes que hacer. Por lo visto, una de las cosas que más correlacionadas aparecían con la inteligencia en la investigación era que te gustasen las «patatas fritas onduladas». ¿Quién va a ser capaz de sacar algo de ese dato mediante ingeniería inversa?

Pero aunque es verdad que Facebook sabe muchas cosas de ti, es más como un «amigo del trabajo»: pese a todo el tiempo que pasáis juntos, vuestra relación tiene unos límites definidos. Facebook solo sabe lo que haces en Facebook. Hay muchos sitios cuyo alcance es mucho más profundo. Si tienes un iPhone, Apple puede disponer de tu agenda de contactos, tu calendario, tus fotos, tus textos, toda la música que escuchas, los lugares a los que vas y hasta cuántos pasos das para llegar hasta ellos, puesto que los smartphones llevan dentro un pequeño giroscopio. ¿Que no tienes un iPhone? Entonces cambia Apple por Google, Samsung o Verizon. ¿Llevas una FuelBand? Nike sabe si duermes bien o no. ¿Tienes una Xbox One? Microsoft conoce tu ritmo cardiaco[41]. ¿Usas tarjeta de crédito? Cómprate algo en una tienda y tu PII (información personal de identificación) adjuntará el código UPC a tu identificador en el software CRM (gestión de relaciones con el cliente), que se pondrá a trabajar acto seguido en lo siguiente que vas a querer comprar.

Esto es solo una migaja del alcance de los datos a nivel corporativo, cuya descripción completa podría llenar varias páginas. En cuanto a lo que tiene el gobierno, lo único que sé es otra migaja, porque eso es lo único que a todos nos han dejado ver al respecto. Sabemos que en el Reino Unido hay 5,9 millones de cámaras de seguridad, una por cada 11 ciudadanos. En Manhattan, justo por debajo de la calle Catorce, hay 4176. Los satélites y los drones acaban de completar el panorama desde más arriba del asfalto. Aunque no hay manera de saber qué es lo que ven, podemos asegurar que si el gobierno está interesado en tu paradero y tus actividades, seguro que habrá uno vigilándote. Y además, como desveló Edward Snowden, gran parte de lo que no pueden observar a través de una lente lo pueden monitorizar a placer desde la pantalla de un terminal de NSANet, cuya ubicación es secreta.

Dado que ocurren tantas cosas con tan poco conocimiento del público, la comprensión que puede tener de los datos una persona de a pie va siempre varios pasos por detrás de la realidad. Debo decir que por el simple hecho de haberme parado a escribir este libro estoy seguro de que ya me he quedado atrás. El análisis de datos ha superado ya en gran medida a la propia información como la verdadera palanca que hay que empujar. Las cookies de tu navegador y los tíos que piratean números de tarjetas de crédito acaparan la mayor parte de los titulares y son con toda certeza los recolectores de datos más acusadamente molestos. Pero también se han hecho con una pequeña porción de tu vida y para ese pedacito minúsculo han tenido que meter muchas horas de trabajo. No importa lo intrincado que sea el JavaScript, que ellos son villanos como los de las películas mudas, con mostachos atusados y chistera. O, siguiendo una referencia más contemporánea, son como otros tantos Doctores Malignos, reliquias de los bajos fondos que chantajean al mundo por un… millón… de dólares… mientras que otros miles de millones pasan a las manos de los verdaderos cerebros, como Acxiom. Estos traficantes corporativos de datos, que llegan hasta ámbitos como los registros bancarios y de las tarjetas de crédito, los historiales de ventas de los minoristas y archivos gubernamentales como los registros tributarios, saben cosas sobre la conducta humana que jamás podría saber un investigador académico que se dedica a pescar en los sitios web en busca de patrones[42]. Entretanto, los recursos y la experiencia que pone a trabajar el aparato de seguridad nacional hace que el software de minería de datos que se emplea a nivel corporativo parezca el Buscaminas.

Estos datos, pese a la metáfora «minera», no son un recurso que se genere de forma natural; vienen de alguna parte, y esa parte eres tú. Las empresas y el gobierno van recopilando piezas dispersas de tu vida privada y tratan de reorganizarlas para hacerse con una imagen que puedan manejar. Cuanta más intimidad pierdas, más eficaces son. El asunto fundamental en cualquier discusión sobre privacidad es ese intercambio: lo que tú obtienes a cambio de perderla. Nos pasamos todo el tiempo calculando ese intercambio. Los personajes públicos venden su vida personal para progresar en su carrera. Cualquiera que haya reservado un hostal en Europa o que haya comprado un billete de tren en la India ha tenido que decidir si vale la pena gastar un poco de dinero adicional para tener un espacio privado. Y no es por desviarme del asunto que nos ocupa, pero mucha gente, hombres y mujeres, comercia con su intimidad cada noche cuando salen por la puerta de casa y la entregan, ya sea mediante una falda corta o un pantalón ceñido, a cambio de atención. Así que ese intercambio no es nuevo. Pero sí lo son nuestros socios comerciales y sus condiciones. Por el lado corporativo, lo que rinden nuestros datos (nuestros beneficios) no resulta tan interesante a menos que seamos economistas. En teoría, tus datos significan que los anuncios están mejor dirigidos, lo que supone menos gasto en marketing y, por lo tanto, precios más bajos. Por lo menos, los datos que venden implican que podamos utilizar servicios verdaderamente útiles como Facebook y Google sin tener que pagar por usarlos. Lo que obtenemos a cambio por la intrusión gubernamental ya está menos claro.

¿Nos hace estar más seguros esa vigilancia? ¿Proporciona cobertura total el aparato de seguridad? Bueno, no se han producido atentados terroristas contra civiles estadounidenses desde 2001, al menos no por parte de los sindicatos. Eso no carece de significado, sobre todo para un neoyorquino. Pero un argumento basado en la ausencia de algo no es muy sólido, y al menos hasta que se nos informe de las amenazas que se han desbaratado, y no de aquellas que nunca llegaron a planearse, nos cuesta creer lo que nos han dicho. El «Nivel de amenaza» codificado por colores del que tanto se habló durante los años posteriores al 11-S, cuyo recuerdo casi se ha disipado ya, como ocurre en Texas con la arena de las tormentas, siempre me pareció un anuncio publicitario muy elaborado de Halliburton. Cuesta creer en una información que te llega con el argumento de la «necesidad de saber» y procedente de una entidad que cree que no tienes por qué saber nada. Ya cada vez hemos de preocuparnos menos por lo que nos dicen y más por el porqué de lo que nos dicen. En cualquier caso, no tengo ni idea de cuántos crímenes, si es que hubo alguno, ha evitado esa gran cosecha de datos de la NSA. Nos han dicho que funciona, pero no cuándo, dónde ni cómo.

Por quijotesco que parezca, en el caso de aquellos crímenes que la vigilancia total no logró evitar, sí que resultó útil a la hora de resolverlos. Todas esas cámaras de seguridad resolvieron el caso de la bomba en la maratón de Boston, al igual que lo hicieron en los atentados del metro de Londres en 2005[43]. Sobre todo en el caso de los crímenes de índole asíncrona, necesitas poder recurrir a todos los datos posibles, porque los delincuentes cometen sus actos mucho antes de que se produzcan las víctimas. En esas investigaciones, el poder de los servicios de inteligencia forma parte de la historia que interesa a los medios, es el momento en el que el «estado de la vigilancia» brilla con máximo esplendor. Entonces los datos tienen un propósito definido y nadie discute sobre el equilibrio entre privacidad y protección cuando las calles están manchadas de sangre. Pero entre uno y otro de esos momentos de «mantengámonos unidos», gran parte de lo que nos enteramos que sabe el gobierno procede de soplones como Snowden.

La NSA es el brazo operativo de los servicios de inteligencia del gobierno encargados de la intercepción de señales, y aquí las señales que andan buscando están en nuestros datos. Estoy personalmente un tanto familiarizado con esa organización. Como ya he dicho, estudié matemáticas. Y lo hice en Harvard. Mi licenciatura parece igual que la de mis compañeros de curso, pero había extraoficialmente dos itinerarios en el departamento. Uno, el mío, era para los chavales a quienes les gustaban las mates y se les daban bastante bien. El otro era para los prodigios extraordinarios. En primero había una asignatura difícil llamada Matemáticas 25, para la que yo no era suficientemente bueno y a partir de la cual se escogía a la ultraélite para pasarlos a una clase llamada Matemáticas 55 por invitación especial del departamento. Estos matemáticos de verdad se saltaron completamente las asignaturas más duras que yo cursé. Muchos de los profesores auxiliares de mis cursos más avanzados, la gente que se encargaba de la mayor parte de la formación y de poner todas las notas, no solo eran más jóvenes que yo (uno tenía 16 años) sino que ya de adolescentes habían cursado el currículo de licenciatura completo. Recuerdo que me entusiasmaba (y me parecía un desafío) la clase de Análisis real, que era una asignatura que la mayoría de mis compañeros —como si esa palabra pudiese definirlos— habría encontrado aburrida cuando iba a secundaria. Cada vez que veo las siglas NSA me acuerdo de aquellos tiempos, porque era en ese segundo itinerario donde reclutaban a la gente.

Saco esto a colación porque para mucha gente los empleados del gobierno tienen una reputación anodina: burócratas, funcionarios, lo que sea. Y también es verdad que los que trabajan en análisis de datos en el sector privado tienen las mismas posibilidades de ser competentes como de no serlo. Pero la gente que nos espía es extremadamente lista. Podemos esperar que, como ya hicieran Feynman y Einstein antes que ellos, sean capaces de aplicar a su trabajo cierta sagacidad y humanidad, pero lo que sí sabemos con certeza es que, como ya hicieran Feynman y Einstein antes que ellos, aquello en lo que trabajan es inhumanamente poderoso.

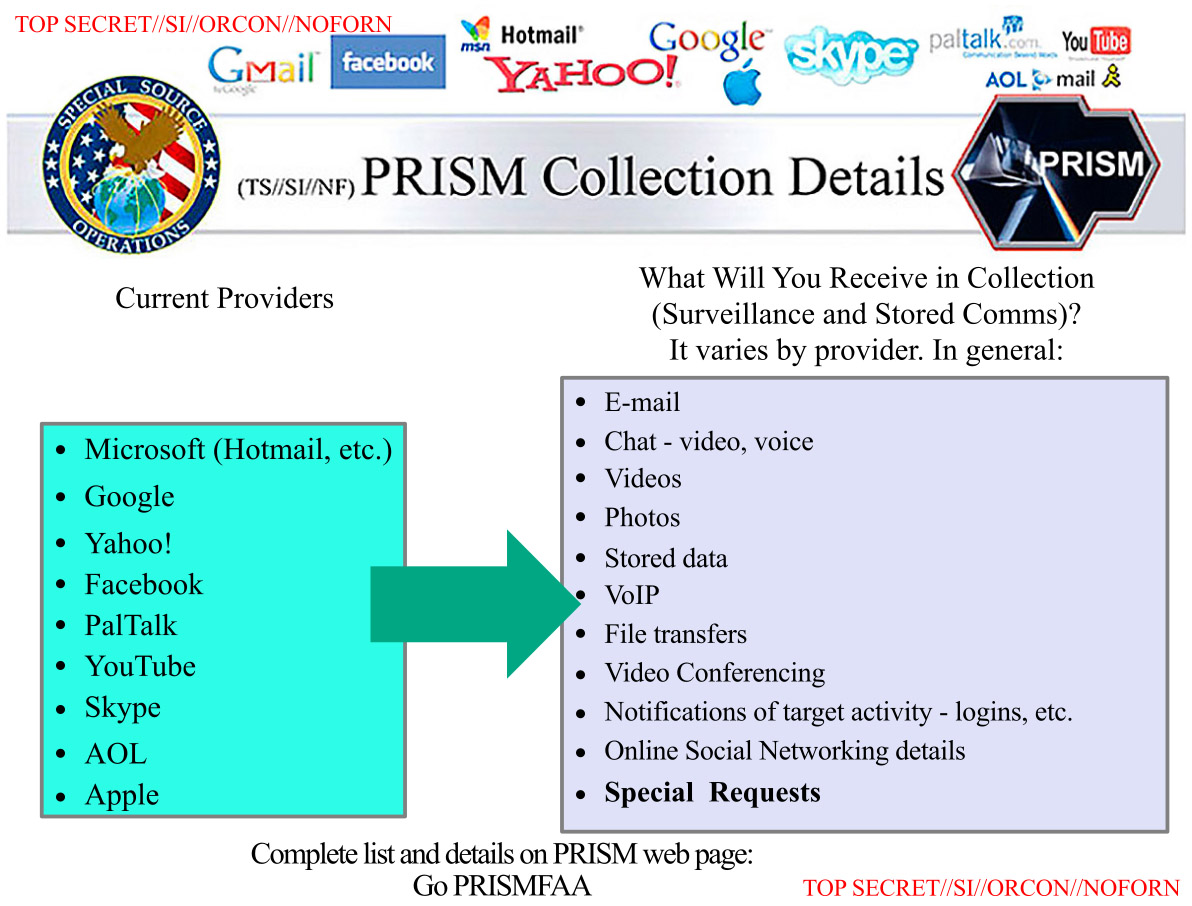

Sabiendo que los algoritmos se alimentan a base de datos, el señor Snowden nos ha hecho ver que los de la NSA están cebados con superalimentos. O, mejor dicho, con todos los alimentos que existen. Recogen llamadas de teléfono, correos electrónicos, mensajes de texto, fotos… básicamente todo aquello que viaja a través de impulsos eléctricos. Está claro que no se trata de una operación pasiva: según un documento filtrado, el objetivo declarado al más alto nivel es el de «dominar Internet». El descaro de ese proyecto es una de las cosas que más impresionan de él. Entre los primeros documentos que se publicaron (conjuntamente por el Guardian y el Washington Post) se halla una presentación en PowerPoint sobre un programa denominado PRISM. Las diapositivas no se andan con chiquitas:

La deberían haber llamado Operación Te-Lo-Birlo. Por una parte, la vida en la Tierra solo puede empeorar cuando alguien que lleva pistola empieza a pensar en nuestras cuentas de Facebook. Por otra, cuesta tener miedo de una gente que emplea las herramientas de dibujo de un producto de Microsoft.

Nadie puede ver sin una orden judicial los datos que tiene PRISM sobre determinado individuo, al menos en teoría, porque el programa es sumamente invasivo. Otra de las intromisiones se centra en los metadatos, esos imponderables de la comunicación. He aquí la descripción de una parte de otro proyecto por parte de la propia Junta de Supervisión de la Intimidad y las Libertades Civiles del Gobierno estadounidense:

De cada uno de los millones de números de teléfono que cubre el programa Section 215 de la NSA, la agencia obtiene un registro de todas las llamadas entrantes y salientes, la duración de estas y la hora exacta del día en la que se realizaron. Cuando la agencia apunta a un número de teléfono para su análisis, [se obtiene] esa misma información de cada uno de los números con los que ha entrado en contacto el número de teléfono original, así como de cualquier otro número con el que hayan entrado en contacto cualquiera de esos números.

Hay que decir que nada de esto atañe al contenido en sí de las comunicaciones de nadie. A ese respecto, no hay mucha diferencia con los datos que hemos analizado en este libro. Aquí hacemos que los patrones sustituyan a la vida de cualquier persona concreta, igual que hace esta gente. En la NSA, de nuevo según ellos mismos, si tu red de llamadas cumple con el perfil de una «amenaza», solo entonces empiezan a prestarte atención. Pero los metadatos no son necesariamente menos invasivos por muy indirectos que sean.

La gente deja unos asombrosos rastros de miguitas de pan para quienquiera que tenga interés en seguirlos. Ya has visto bastante al respecto, unas doscientas páginas. Aun así, hay otros muchos rastros que no hemos seguido. Por ejemplo, un pequeño archivo de texto llamado Exif se adjunta a todas las imágenes que se capturan con una cámara digital, desde las SLR de gama alta a tu iPhone. En el archivo queda registrado no solo cuándo se hizo la foto, sino otras cosas variadas como la relación focal o la velocidad del obturador y, muchas veces, la latitud y longitud del lugar donde se disparó. El Exif es lo que permite que programas como iPhoto ordenen tus fotos con facilidad en «momentos» y que coloquen alfileres por todo el mapamundi para mostrarte dónde has estado. Pero el Exif también puede decirnos otras cosas. Tomemos, por ejemplo, las fotos de los perfiles de OkCupid. Cuanto mejor es una foto, más posibilidades hay de que sea antigua. Es decir, que a la gente le parece que esa es una «gran foto» y se la dejan puesta ahí para siempre. Esto lo sabemos gracias al Exif, que nos dice cuándo se hizo la fotografía. Este tipo de datos rémora son más que habituales. Las coordenadas del GPS te acompañan por la Red en todo momento cuando abres tu app favorita. Casi todas las páginas web que has abierto en tu vida tienen decenas de imágenes de un píxel (un simple puntito transparente) enterradas en los márgenes que, al cargarse junto con la página «real», registran tu visita; los píxeles no pueden saber lo que estás haciendo, pero sí cuándo y dónde has estado. Estas cosas tan sencillas, esos cuándos y dóndes, pueden darle a una empresa una buena conjetura sobre tu perfil demográfico completo.

¿Y qué pasa con la gente que no quiere compartir nada de ese modo, los que prefieren comprar a su aire y acicalarse a solas? Yo mismo conozco el valor de la intimidad. Ese es uno de los motivos por los que no soy muy fan de las redes sociales, la verdad. Nunca he colgado una foto de mi hija en Internet. Empecé a usar Instagram a principios de 2011, cuando la plataforma todavía no era muy grande, y la usaba como aplicación de galería de fotos porque me gustaron los filtros. Me parecía que era un poco como Hipstamatic, que tenía poco de red social —ya sé que esto me hace parecer un abuelo—. Cuando mi mujer se dio cuenta de lo que estaba haciendo el carroza de su marido, me informó de que podía conectar mi cuenta con las cuentas de otros, cosa que hice, porque, mira, solo hay que darle a un botón. Pero en cuanto aquello ya dejó de ser solo yo y mis fotos, perdió todo interés para mí.

Este tipo de reticencia no es lo habitual. Con la cantidad de quejas que se oyen, cuesta argumentar que la mayoría de los usuarios muestran indiferencia en este asunto de la privacidad. Cada vez que Facebook actualiza sus Condiciones de servicio para incrementar su ya exhaustivo dominio de nuestros datos, nos pasamos un día rabiando y al siguiente ya estamos otra vez allí, como cuando se provoca a las abejas y, al ver que no tienen a nadie a quien picarle, no les queda otra que volverse todas a su colmena. Como a la tecnología le gusta forzar los límites y los límites siguen cediendo, el software se ha vuelto casi agresivamente invasivo. Hay apps para perder peso. Apps para medir el ritmo cardiaco. Apps para que los demás valoren tu ropa: envías tu combinación de prendas a la multitud y esta te aconseja sobre moda. Las mujeres emplean apps para predecir y controlar sus ciclos menstruales: «El mercado está inundado de ellas», escribe Jenna Wortham, para añadir: «Casi todas las mujeres que conozco las usan». Le indicas a la aplicación el día en el que te empieza la regla y te avisa de tu momento de máxima fertilidad, para que lo aproveches o lo evites, según prefieras. Claro que, como los datos que declara la propia gente no son suficientemente invasivos, ha aparecido una startup que asegura poder deducir cuándo tiene la regla una mujer a partir de su historial de enlaces. Cualquiera de estas apps menstruales —por lo menos si tienen detrás a un científico de datos competente— sabrá, por supuesto, cuándo una mujer está embarazada, hace demasiado ejercicio, se hace vieja o ha tenido relaciones sexuales sin protección, ya que cuando tienes una falta consultas la aplicación con excesiva frecuencia.

Pero pese a esa actitud despreocupada sobre la privacidad que adopta alguna gente, por no decir mucha, no he querido poner en peligro la identidad de nadie a la hora de escribir este libro. Como ya he dicho, todos los análisis se hicieron de forma anónima y en formato agregado, y he manejado el material original en bruto con sumo cuidado. Ninguno de mis datos contenía información personal de identificación (PII). Al tratar con las palabras escritas por los usuarios —los textos de sus perfiles, tuits, actualizaciones de estado y demás— me aseguré siempre de que fuesen públicas. Cuando utilicé registros de interacciones entre dos usuarios concretos, las identidades de los usuarios estaban encriptadas. Y en todos los análisis el alcance de los datos se limitó a las variables más esenciales, de forma que nada pudiese vincularse con ningún individuo concreto.

En ningún momento he pretendido vincular los datos a los individuos, por supuesto. Mi objetivo era vincularlos con todo el mundo en general. Ese es el valor que veo yo en los datos y, por tanto, también en la privacidad que se pierde con su misma existencia: lo que podemos aprender. Jaron Lanier, autor de ¿Quién controla el futuro? e informático que ahora trabaja en Microsoft Research, escribió en Scientific American que «se está almacenando y analizando una ingente cantidad de información acerca de nuestra vida privada, de la que se hace uso antes de haber demostrado la posibilidad de darle un uso válido». Tiene razón de manera incuestionable en lo de la «ingente cantidad», pero discrepo en la última parte de la frase. ¿Cómo puede algo llegar a ser útil alguna vez si no se le puede «dar uso antes de haber demostrado la posibilidad de darle un uso válido»? El concepto mismo de investigación científica se afianza sobre la exploración. El mineral de hierro no era sino una roca más hasta que alguien empezó a experimentar con él. El moho del pan se pasó milenios haciendo que la gente se pusiese enferma hasta que Alexander Fleming descubrió que también servía para hacer penicilina.

La ciencia de los datos está generando ya grandes descubrimientos que no solo sirven para describir cómo vive la gente, sino para cambiar su manera de vivir. Ya he mencionado antes el servicio de Evolución de la gripe de Google; está disponible desde 2008 y ahora rastrea epidemias incipientes en más de 25 países. No es una herramienta perfecta, pero es un buen comienzo. Los datos combinados ya se emplean para prevenir enfermedades, no solo para minimizarlas. Como publicó el año pasado el New York Times: «Gracias a datos introducidos en los motores de búsqueda de Google, Microsoft y Yahoo, científicos de Microsoft y de las universidades de Stanford y Columbia han podido por primera vez detectar pruebas de efectos secundarios de medicamentos recetados antes de que las detectase el sistema de alertas de la Food and Drug Administration». Los investigadores determinaron que la paroxetina y la pravastatina provocaban hipoglucemia en los pacientes. En este caso, la recompensa por vivir con un poco menos de intimidad es vivir con una salud un poco mejor.

Cada día, por lo que parece, nos trae noticias de algún nuevo avance. Hoy he descubierto que una web llamada geni.com va camino de crear un árbol genealógico de toda la humanidad por medio del crowdsourcing. Si funciona, la empresa básicamente habrá generado una red social de nuestro material genético. La semana pasada, dos politólogos echaron por tierra la idea preconcebida de que los republicanos deben su mayoría parlamentaria a la manipulación de circunscripciones electorales. Los autores habían confeccionado modelos de todas las posibles elecciones en todas las configuraciones posibles de Estados Unidos y, mientras en el ordenador sonaba la opereta Candide, concluyeron que nuestro mundo dividido en dos es lo mejor que podemos esperar. Es la geografía política del país, y no los mapas, lo que propicia esta situación estancada de bipartidismo.

Esto es solo el comienzo. Los datos llevan una buena ventaja —Facebook, ya en 2002, recopilaba 500 terabytes de información cada día—, pero los análisis ya les empiezan a ir a la zaga. El periodismo basado en datos lo puso de actualidad Nate Silver, pero se está convirtiendo en algo indispensable para los medios: cuantificamos para comprender. El Times, el Washington Post y el Guardian cuentan con impresionantes equipos de análisis y visualización de datos y no dejan de dedicar recursos a publicar datos sobre nuestra vida, incluso en el actual clima de recortes económicos que sufren los periodistas y su trabajo.

Por lo que respecta al bando corporativo, Google, que tantas veces hemos mencionado en estas páginas, va en cabeza en cuanto a aplicar los datos al bien común. Hemos visto lo de la gripe y el trabajo de Stephens-Davidowitz, pero hay también un montón de proyectos todavía más ambiciosos, si bien menos publicitados, como Constitute, un sistema de diseño de constituciones basado en datos. A los ciudadanos de la mayoría de los países normalmente solo les preocupa una constitución, la de su país, pero Google ha reunido los 900 documentos legislativos de ese tipo que se han redactado desde 1787. Combinados y cuantificados, proporcionan a los países nacientes —cada año se escriben cinco nuevas constituciones— mayores posibilidades de disfrutar de un gobierno duradero porque pueden ver qué es lo que ha funcionado y lo que no en el pasado. En este caso, los datos abren la puerta a un futuro mejor porque, como señala la web de Constitute, en una constitución «hasta una simple coma puede marcar una enorme diferencia».

Como ya hemos visto, el equipo de Facebook encargado de datos ha empezado a publicar investigaciones de gran valor a partir de su inmenso almacén de acciones y reacciones humanas. Alex Pentland, del MIT, se hace heredero de esa interacción newtoniana y denomina a esta nueva ciencia la «física social». Su equipo y él han empezado a trasladar los datos sociales al mundo físico. Trabajando conjuntamente con el gobierno local, las operadoras de comunicaciones y los ciudadanos han «datificado» una ciudad entera. Los residentes de Trento, en Italia, ahora pueden enfrentarse, mediante números puros y duros, a lo que para el resto de nosotros son preguntas sin respuesta que nos hacemos a diario: ¿en qué gastan el dinero las demás familias?, ¿cuánto salen y socializan?, ¿con qué guarderías o médicos permanece la gente más tiempo?

Tal vez sea ese el futuro que debamos esperar. He tratado de explicar lo que hemos aprendido mediante la combinación de los trabajos que están ya a la vista de todos y de mis propias investigaciones. Al hacerlo, más que levantar los brazos para exclamar: «¡Hemos llegado a la cima!», pretendo transmitir las posibilidades de lo que está por llegar. Watson y Crick resolvieron el acertijo del ADN en 1953, y seis décadas después los científicos siguen desentrañando el genoma humano. A la ciencia de nuestra humanidad compartida —la búsqueda de la expresión completa de esos genes que pronto tendremos totalmente cartografiados— le faltan todavía años para llegar a esa cima.

En lo que respecta a equilibrar las posibles ventajas e inconvenientes, me gustaría poder proponer un camino a seguir. Pero, para ser sincero, no veo una solución sencilla. Puede ser que lo vea desde demasiado cerca. Concuerdo con la opinión de Lanier de que la regulación no funcionará, aunque seguro que habrá quien pruebe ese enfoque. Las nuevas leyes se redactarán con toda la buena intención, estoy convencido, pero sus letras se habrán quedado obsoletas antes de que se seque la tinta. Y estando como estoy en el bando de los coleccionistas de datos, he visto con mis propios ojos que puedes darle a la gente todos los controles de privacidad del mundo, que la gente no los usará. OkCupid les pregunta a las mujeres: «¿Has abortado alguna vez?» (es la pregunta número 3686 de las que se hacen; ya he dicho que lo abarcan todo). Justo debajo de la pregunta hay una casilla para marcar si quieres que tu respuesta sea privada. De las mujeres que responden afirmativamente, menos de la mitad marcan esa casilla.

De modo que la mayoría de la gente no va a usar las herramientas que les proporcionas, pero tal vez nos estemos equivocando de objetivo con eso de «la mayoría de la gente». Por una parte, lo que hay que hacer es facilitar maneras de borrar los datos, o al menos de recuperarlos, independientemente de cuán pocos sean los usuarios que las empleen. Por otra, es posible que la privacidad haya cambiado y que haya dejado atrás a quienes escriben sobre ella. Lanier y yo somos unos viejos según los criterios de Internet, y «los generales siempre libran la última guerra» no solo con sus ejércitos. Mis expectativas sobre lo que es correcto y permisible pueden ser erróneas. Las diferentes culturas y generaciones definen de manera distinta la privacidad.

A la gente ni siquiera le molesta demasiado la NSA, por muy repugnantes que sean sus extralimitaciones. Se han celebrado muchas «protestas del millón» en Washington: Million Man, Million Mom, etcétera. Hace poco, el colectivo de hackers Anonymous convocó a un millón de enmascarados para manifestarse, entre otras cosas, contra el programa PRISM y la vigilancia masiva del gobierno. El Washington Post captó la escasez de interés del público en la mismísima primera palabra de su crónica: «Cientos de manifestantes…».

Lanier, en su artículo de Scientific American, propone que se nos compense por nuestros datos personales y que sean las fuerzas del mercado las que equilibren la ecuación privacidad/valor. Propone que los recopiladores de datos emitan micropagos a los usuarios cada vez que se venden sus datos. Pero ese gasto pasaría directamente a devolverse al consumidor, como un impuesto, o provocaría una carrera en espiral descendente en la que los sitios web tendrían que sacar su margen de donde fuese, como hacen ahora las aerolíneas comerciales.

La opción de Pentland es mucho más factible: lo llama su «nuevo acuerdo sobre los datos». Por irónico que parezca, sus principios se remiten al antiguo derecho anglosajón. Opina que, como ocurre con cualquier otra de tus pertenencias, deberías tener derechos fundamentales de posesión, uso y destrucción de tus datos. Eso significa que deberías poder eliminar tus datos de una web (o de cualquier otro sitio donde estén almacenados) siempre que creas que se están utilizando de manera incorrecta. También deberías poder «llevártelos contigo», en teoría para revenderlos, en caso de que se crease un mercado para ello. Ese sencillo mecanismo —el botón de borrar, con la opción de copiar/pegar— no solo es más viable, sino más justo que cualquier compensación forzosa.

De hecho, por la parte corporativa, podría argumentar que a la gente ya se la está compensando por sus datos: pueden usar plataformas como Facebook y Google —contactar con viejos amigos, encontrar lo que buscan— de manera gratuita. Como ya he dicho, aporto poco a estos servicios, pero también los aprovecho poco. La gente tiene que decidir cuál es su compensación en esto. Aunque pronto puede que solo haya una decisión que tomar: ¿voy a usar esos servicios o no? El análisis de datos se está volviendo tan potente que es posible que lo que intentas conservar deje de tener importancia. Los algoritmos ya logran extrapolar o inferir muchas cosas sobre una persona partiendo únicamente de la información más básica; y eso que solo llevan unos cuantos años trabajando con los datos. Pronto las medias opciones que proporcionan los menús para que «gestiones tus ajustes de privacidad» dejarán de dar protección alguna, porque el resto del mundo no será tan celoso de su información. Las empresas y el gobierno te encontrarán enseguida en los gráficos. Todo este debate podría convertirse pronto en un anacronismo.

Sea como sea, cuando hace mucho, mucho rato me referí a los datos como una inundación, tal vez no hice suficiente hincapié: las aguas todavía siguen agitándose. Solo cuando empiecen a calmarse podrá la gente saber con certeza qué nivel han alcanzado y aprovechar lo que pueda de esa riada. Yo estoy ansioso por hacerlo. Entretanto, la gente que almacena, analiza y utiliza los datos tiene la responsabilidad de seguir demostrando el valor de su trabajo y de revelar con exactitud qué es lo que están haciendo. Si no, pese a todas mis objeciones, Lanier tiene razón: no deberíamos estar haciéndolo.

La tecnología es el nuevo mito. Indudablemente, tiene algo de mágico. Pero más grandiosa aún que su sustancia es la imagen que da. Dioses de la tecnología. Titanes. Colosos puestos a horcajadas sobre la Tierra entera, porque, la verdad, Rodas está pasado de moda. Así es como muchas veces se proyecta este sector ante el público y, tristemente, también es como muchas veces se ve a sí mismo. Pero aunque es cierto que hay monstruos, no hay dioses. Todos haríamos bien en recordarlo. Todos somos falibles, humanos y mortales, y todos caminamos bajo el mismo oscuro firmamento. Nosotros trajimos el diluvio: ¿nos mandará a pique o nos levantará sobre las olas? Lo que espero de mí y de otros como yo es que saquemos algo bueno, real y humano de los datos. Y mientras lo hacemos, cada vez que la tecnología, los aparatos y los algoritmos nos parezcan demasiado épicos, deberemos recordar al Ulises envejecido de Tennyson y optar por buscar nuestra verdad de un modo ligeramente distinto. Esforzarse, buscar, encontrar, pero luego, siempre, devolver algo a cambio.