En otros tiempos a la nostalgia se la conocía como mal du Suisse, la enfermedad suiza. Los mercenarios suizos luchaban por toda Europa y al parecer destacaban por su deseo de volver a casa. Se ponían sentimentales y cantaban baladas pastoriles en lugar de luchar. Y cuando eres el rey de Francia y tienes que quemar hugonotes, las canciones no te sirven. Se prohibieron las baladas. En la Guerra Civil americana la nostalgia supuso tal problema que dejó fuera de combate a unos 5000 soldados y 74 de ellos murieron por su causa, al menos según los archivos médicos. Dadas las circunstancias, ponerse mortalmente enfermo es bastante comprensible, pero también es cierto que aquellos eran tiempos de sanguijuelas y amputaciones con serrucho, así que quién sabe lo que de verdad ocurría. Es curioso pensar que mucha de la gente que abandonaba su hogar lo hacía para irse a la guerra y que en gran parte de los primeros escritos sobre la nostalgia, que por aquel entonces se consideraba una verdadera enfermedad, se menciona a los soldados. No puedo sino pensar en ese pasado de tonos sepia: me gusta imaginarme que en 1863 había científicos que trabajaban afanosamente y a contrarreloj a ambas orillas del Potomac para desarrollar las superarmas que acabarían definitivamente con las guerras: los anuarios escolares.

La verdad es que ni siquiera sé si en los institutos se siguen haciendo esos anuarios. Cuesta entender para qué harían falta ahora que tenemos Facebook, aunque según el último informe cuatrimestral de la empresa, los menores de 18 años ya no usan tanto Facebook como hace un tiempo. Así que puede ser que los chavales necesiten de nuevo tener el anuario impreso, no sé[6]. Pero sea cual sea la manera de entablar contacto que emplean hoy los adolescentes —a través de Snapchat, WhatsApp o Twitter—, estoy seguro de que lo hacen mediante palabras. Las imágenes forman parte del atractivo de todos estos servicios, pero son pocas las cosas que puedes decir sin un teclado. Hasta en Instagram los comentarios y los pies de foto son esenciales: al fin y al cabo, la foto no ocupa más que unos cuantos centímetros cuadrados. Pero las palabras son las palabras. Siguen siendo la manera de transmitir sentimientos y de entablar contacto.

De hecho, por mucho que se denueste el efecto que ejerce en nuestra cultura la tecnología, estoy convencido de que hasta el adolescente más reticente ha escrito en 2014 mucho más en su vida que lo que yo o mis compañeros de colegio habíamos escrito a principios de los noventa. Por entonces, cuando tenías que hablar con alguien usabas el teléfono. Yo me limitaba a escribir alguna que otra nota de agradecimiento y tal vez una carta al año. El típico alumno de instituto de hoy debe de superar eso en una sola mañana. Internet tiene muchas cosas deplorables, pero hay una cosa que a mí siempre me ha convencido: es un mundo de escritores. En la Red, tu vida pasa por tus palabras. Trabajas, socializas, ligas… y todo ello lo haces tecleando. Creo sinceramente que esta iniciativa de Internet tiene algo de epistolar, de austeniano. Da igual qué palabras usemos o cómo mecanografiemos nuestras cartas: nos escribimos los unos a los otros más que nunca. Aunque, a veces, cosas como:

k pasa tia

sean lo único que tenemos que decirnos.

El comandante Sullivan Ballou era uno de los soldados del ejército de la Unión que estaban en el Potomac, sufriendo y con morriña. Al principio de la serie The Civil War, de Ken Burns, un narrador nos lee la carta de despedida que le escribió a su mujer, a su «muy querida Sarah», y es un momento importante y conmovedor del documental. El comandante la escribió desde el campamento justo antes de la primera gran batalla de la contienda y fue herido de muerte pocos días después. Aquellas palabras suyas fueron las últimas que escuchó su familia y llevaron a su hogar la enorme aflicción que el país tendría que soportar en los años venideros. Debido a su difusión, la carta de Ballou se ha convertido en una de las más famosas que se han escrito; si busco «carta famosa» en Google, me aparece en segundo lugar. Es un hermoso escrito, pero piensa en todas las demás cartas que nunca serán leídas en voz alta, que fueron quemadas, se traspapelaron, se las llevó el viento o, sencillamente, acabaron descomponiéndose en algún lugar.

Hoy no tenemos que depender del feliz accidente de la conservación para saber lo que alguien pensaba o cómo hablaba y tampoco necesitamos que ese alguien sea representativo de muchos. Todo se conserva, no solo lo que un hombre dirige a una esposa antes de una batalla, sino lo de todos dirigido a todos, antes y después e incluso en medio de todas y cada una de nuestras batallas personales. En YouTube podemos encontrar lecturas de la carta de Ballou, y muchos de los comentarios vienen a ser de este estilo: «Ya no las hacen como antes». Eso es cierto. Pero lo que sí se hace, o sí hacemos, aporta una belleza y una riqueza de índole distinta: una poesía no de frases líricas, sino de conocimiento. Estamos en la cúspide de una época de cambios trascendentales en el estudio de la comunicación humana y de lo que esta trata de fomentar: la conexión personal y comunitaria.

Cuando uno quiere conocer cómo escribía la gente, sus palabras desnudas y expuestas son el mejor sitio para empezar a aprender, y tenemos paletadas de ellas. Se habrán escrito más palabras en Twitter durante los dos próximos años que las que contienen todos los libros impresos hasta hoy. Es el paradigma de la nueva comunicación: breve y en tiempo real. De hecho, Twitter fue el primer servicio que no solo fomentaba la brevedad y la inmediatez, sino que la exigía. La pregunta que hace a sus usuarios es: «¿Qué está pasando?», y les ofrece 140 caracteres para que se lo cuenten al mundo. Y la repentina popularidad de Twitter, al igual que su repentina redefinición de la escritura, pareció confirmar los temores de que Internet estaba «matando la cultura». ¿Cómo iba la gente a seguir escribiendo bien (y pensando bien) en ese nuevo espacio condensado? ¿En qué se iba a convertir una mente tan limitada? El actor Ralph Fiennes habló por boca de muchos cuando afirmó: «No tienes más que mirar Twitter para demostrar el hecho de que muchas de las palabras inglesas que se emplean, digamos, en las obras de Shakespeare o en las novelas de P. G. Wodehouse… se usan ahora tan poco que la gente ni siquiera sabe ya qué significan».

Hasta el análisis más básico demuestra que el lenguaje que se usa en Twitter poco tiene de degradado. En la siguiente tabla he comparado las palabras inglesas más usadas en Twitter con el Oxford English Corpus, una recopilación de cerca de 2500 millones de palabras de fuentes modernas de toda índole: textos periodísticos, novelas, blogs, estudios académicos, de todo. El OEC es el censo canónico del vocabulario inglés actual. Solo he tabulado las cien palabras más usadas de las decenas de miles que emplea la gente, lo que puede parecer una muestra un tanto insignificante, pero prácticamente la mitad de todo lo que se escribe se compone a base de esas palabras (tanto en Twitter como en el OEC). Lo más reseñable de la lista de palabras de Twitter es esto: pese a todas las quejas de los adalides encaramados a las almenas de la fortaleza del inglés, en la lista de las cien más usadas solo hay dos palabras de la «ciberlengua»: «rt», de retuit, y «u», de you (tú). Podría pensarse que las contracciones, gramaticalmente correctas o no, serían un recurso habitual en una forma de comunicación que nos limita a 140 caracteres, pero parece que en lugar de eso la gente escribe bien a pesar de esa limitación y no se empeña en chocar tercamente con ella. Por otra parte, cuando calculas la extensión media de las palabras de la lista de Twitter, ves que son más largas que las del OEC: 4,3 caracteres en lugar de 3,4. Y, más allá de la longitud, fijémonos en el contenido del vocabulario de Twitter. He resaltado las palabras que aparecen allí exclusivamente para facilitar la comparación:

| OEC | OEC | |||||

| 1 | the | to | 51 | when | back | |

| be | a | make | an | |||

| to | i | can | see | |||

| of | the | like | more | |||

| and | and | time | by | |||

| a | in | no | today | |||

| in | you | just | ||||

| that | my | him | or | |||

| have | for | know | as | |||

| 10 | I | on | 60 | take | make | |

| it | of | people | who | |||

| for | it | into | got | |||

| not | me | year | here | |||

| on | this | your | want | |||

| with | with | good | need | |||

| he | at | some | happy | |||

| as | just | could | too | |||

| you | so | them | u | |||

| do | be | see | best | |||

| 20 | at | rt | 70 | other | people | |

| this | out | than | some | |||

| but | that | then | they | |||

| his | have | now | life | |||

| by | your | look | there | |||

| from | all | only | think | |||

| they | up | come | going | |||

| we | love | its | why | |||

| say | do | over | he | |||

| her | what | think | really | |||

| 30 | she | like | 80 | also | way | |

| or | not | back | come | |||

| an | get | after | much | |||

| will | no | use | only | |||

| my | goof | two | off | |||

| one | but | how | still | |||

| all | new | our | right | |||

| would | can | work | night | |||

| there | if | first | home | |||

| their | day | well | say | |||

| 40 | what | new | 90 | way | great | |

| so | time | even | never | |||

| up | from | new | work | |||

| out | go | want | would | |||

| if | how | because | last | |||

| about | we | any | first | |||

| who | will | these | over | |||

| get | one | give | take | |||

| which | about | day | its | |||

| go | know | most | better | |||

| 50 | me | when | 100 | us | them | |

Mientras que la lista del OEC es bastante deslucida —muchas partículas y modificadores, lenguaje diligente que te conduce hasta la recompensa de algún verbo o sustantivo—, en la de Twitter no hay cabida para ese tipo de funcionariado: cada una de las palabras es un jefazo. Y te encuentras que cosas tan brillantes como estas:

love (amor)

happy (feliz)

life (vida)

today (hoy)

best (mejor)

never (nunca)

home (hogar)

… están entre esas cien palabras. Es incluso posible que Twitter esté mejorando la escritura de sus usuarios, ya que los obliga a exprimir unas pocas letras para transmitir significado. Encarna la famosa máxima de William Strunk, «Prescinde de las palabras innecesarias», llevándola a la mínima expresión de las pulsaciones en un teclado. A quien tuitea no le queda más opción que ser conciso y, si nos paramos a pensarlo, la limitación de caracteres en realidad explica el porqué de esa longitud de palabras ligeramente mayor. Cuando se dispone de un espacio restringido para trabajar, usar palabras más largas implica dejar menos espacios entre ellas, es decir, desperdiciar menos caracteres. Aunque los pensamientos que se expresan en Twitter puedan ser más o menos sesgados, no existen pruebas de que estén mermados.

Mark Liberman, profesor de Lingüística en la Universidad de Pennsylvania, concluyó más o menos lo mismo: en una respuesta directa al señor Fiennes, calculó la longitud media de las palabras de Hamlet (3,99 caracteres) y de una recopilación de relatos de Wodehouse (4,05) y descubrió que ambas eran más cortas que las de su muestra de Twitter (4,80)[7]. Se trata de uno de los muchos lingüistas comparativistas que han empezado a hurgar en los datos de Twitter. Un equipo de estudiosos del estado de Arizona fue más allá del recuento y la longitud de las palabras y ahondó en las emociones y el estilo de lo escrito, donde descubrieron varias cosas sorprendentes: para empezar, Twitter no altera la forma de escribir de una persona. Entre los muchos ejemplos que fueron siguiendo, vieron que el usuario que emplea «u» en lugar de «you» para la segunda persona en correos electrónicos o mensajes de texto, lo seguirá usando en Twitter. Pero, del mismo modo, si en general lo escribe «you», lo hará en todas partes: en Twitter, en los textos, en el correo, etcétera. La decisión de referirse a uno mismo en primera persona como «I», en mayúscula, o «i» sigue el mismo patrón. Es decir, que el estilo de determinada persona no cambia al pasar de un medio a otro; no existe ninguna «bajada de nivel». Uno escribe como escribe, sea donde sea. Los lingüistas también calcularon la densidad léxica de Twitter, la proporción de palabras portadoras de significado como verbos y nombres, y descubrieron que no solo era más elevada que en los correos electrónicos, sino que era equiparable a la que muestran los textos del sistema de control del nivel sintáctico que se usa en la revista Slate. Todo apunta a la misma conclusión: que Twitter no ha alterado nuestra manera de escribir sino que más bien la ha obligado a encajar en un espacio más pequeño. Al estudiar los datos, en lugar de encontrarnos un erial de árboles talados, dimos con un bosque de bonsáis.

Este tipo de análisis en profundidad (densidad léxica, frecuencia de términos) apunta a la verdadera naturaleza de la trasformación que está hoy en curso. El cambio al que ha dado pie Twitter en el propio lenguaje no es nada comparado con el cambio que está ocasionando en el estudio del lenguaje. Twitter nos proporciona una concepción de las palabras en la que no solo se las considera los ladrillos que componen el pensamiento como conector social, que ha sido ciertamente el objetivo del lenguaje desde que la humanidad empezó a deambular erguida por el Serengeti. Y, a diferencia de los medios de comunicación anteriores, Twitter nos brinda un modo de rastrear esos vínculos a nivel individual. No solo puedes ver lo que dice otra persona, sino a quién se lo dice, cuándo y con qué frecuencia. La lingüística comparada lleva mucho tiempo siguiendo la pista a rasgos comunes de determinados grupos a través del lenguaje. Las palabras básicas suelen compartir sonidos parecidos (como tres, trois, drei, three y thran, respectivamente del español, el francés, el alemán, el inglés y el gujarati de la India) y esas raíces nos han proporcionado una idea de los movimientos de los genes y de la cultura a lo largo del tiempo. Los investigadores ya empiezan a agrupar a la gente por la lengua que emplean en Twitter. Aquí presento un extracto de uno de los primeros intentos de identificar las tribus y los dialectos emergentes, procedente de un corpus de 189 000 tuiteros que se han enviado 75 millones de tuits en inglés entre ellos.

subgrupos de Twitter por patrones de escritura

| ejemplos habla | características | porcentaje de la muestra | ||

| nigga, popping, chillin | finales acortados (p.ej. -er => -a o -ing => -in) | 14 | ||

| tweetup, metrics, innovation | tech palabrería corporativa | 12 | ||

| inspiring, webinar, affiliate | tips autoayuda de marketing | 11 | ||

| etsy, adorable, hubby | jerga de artesanías varias | 5 | ||

| pelosi, obamacare, beck, libs | cháchara política | 4 | ||

| bibier, pleasee, youu, <33 | tips autoayuda de marketing | 2 | ||

| anipals, pawesome, furever | juego de palabras basados en animales | 1 | ||

| kstew, robsessed, twilighters | amalgamas/juegos de palabras sobre la saga Crepúsculo | 1 |

Es importante destacar que el estudio agrupó a los usuarios solamente por sus palabras, a quién se las enviaron y lo que escribieron; estos grupos de lenguaje no estaban determinados a priori. El grupo que encabeza la lista es, de hecho, el más numeroso que encontraron los lingüistas, y resulta ser también el más locuaz (el que más tuits por cabeza envía), así como el más aislado. Cerca del 90 por ciento de los tuits enviados por ese grupo tiene su destino en ese mismo grupo y el lenguaje que emplean sus usuarios es el más acentuadamente característico: la mitad de sus cien palabras más representativas encajan en el patrón «finales acortados». En el gráfico se distinguen grupos tipificados por el argot, las referencias a la cultura popular, las jergas o los juegos simplones de palabras: gente que se junta por medio de su especial manera de hablar, un tipo de lenguaje (y de información) que es exactamente el que hasta ahora ha quedado excluido de la historia. Igual que saber cuáles fueron las últimas palabras dirigidas por un hombre a su esposa, saber cómo habla la gente cuando está entre amigos nos brinda un conocimiento más hondo de quiénes son. Tecnócratas, pirados de la política, gurús del marketing, fans de Robert Pattinson…, será interesante ver cómo todos estos grupos se mezclan y se recombinan en los próximos años, y seremos capaces de seguir todo el proceso a través de sus textos.

Una vez tenemos reunidos el lenguaje y los datos, la otra dimensión, el tiempo, es la que añade interés. Si miramos al futuro, vemos que servicios como Twitter serán indispensables. Si miramos al pasado, vemos que Google Libros se esmera en corregir nuestro punto ciego histórico: en colaboración con bibliotecas de todo el mundo, ha digitalizado 30 millones de libros distintos, grandes y pequeños, y además, fieles a su experiencia, los han hecho consultables. Ese corpus de datos ha dado pie a la creación de una nueva disciplina de los estudios culturales cuantitativos llamada culturonomía; su método principal consiste en controlar los cambios que experimenta el uso de las palabras con el transcurrir del tiempo. El largo alcance de esos datos (se remontan a 1800) permite una manera insólita de ver a las personas y aquello que les importa. Este es un pequeño gráfico que me gusta titular «Pizza ahora, pizza siempre»:

frecuencia de menciones escritas de determinados alimentos, 1800-2008

De estos datos se pueden extraer también unos cuantos bocaditos de historia no culinaria. «Helado» despegó en la década de 1910, justo cuando General Electric presentó el congelador eléctrico doméstico. ¿Nos fijamos en el desplome que sufrió «pasta» a finales de la década de 1990? Fue cuando se popularizó la dieta Atkins. En las dos guerras mundiales nos gustaba la carne roja. Estas son aplicaciones triviales de una técnica con la que se puede llegar muy adentro en nuestra psique colectiva[8]. Las frecuencias de aparición de palabras pueden incluso mostrarnos cómo percibimos abstracciones, como el paso del tiempo, algo que cuesta mucho investigar directamente. Preguntarle a alguien qué significan «diez años» es como pedirle que describa un color: obtienes impresiones cuando lo que buscas son hechos. Pero observar cómo cambia la escritura con el tiempo logra que nos hagamos una idea.

Los datos muestran que cada año que pasa nos centramos más en el presente. Por ejemplo, las menciones escritas del año 1850 alcanzaron (en 1851) un total de aproximadamente 35 por cada millón de palabras escritas. Las menciones del año 1900 llegaron hasta un total de 58 por millón. Las menciones de años recientes alcanzan picos de tres veces esa cantidad. Aquí están las trayectorias de las menciones a los años de cambio de siglo y de medio siglo según esos datos:

Este tipo de trabajos basados en la palabra impresa nos ayudan a entender nuestra cultura en sentido amplio. Twitter nos permite ver los grupos que se forman en su seno. Pero tanto libros como tuits son formas de comunicación de un solo emisor para muchos receptores, y muchas veces, como en el caso del comandante Ballou, las palabras más importantes que emitimos son de un solo emisor para un único receptor. Los usuarios de OkCupid intercambian alrededor de 4 millones de mensajes cada día. Naturalmente, lo hacen con un objetivo concreto —quedar—, pero la interfaz no les fuerza a nada específico ni les impone ningún límite sobre qué o cuánto deben teclear. Podemos verlo como una especie de Gmail para desconocidos: la comunicación en la web consiste en que dos personas se vayan conociendo; el amor viene mucho después, fuera de la Red. Los investigadores externos casi nunca trabajan con mensajes de este tipo: es el contenido más íntimo que generan los usuarios y los datos de mensajes rara vez salen de lo más profundo y sagrado de la base de datos, ni siquiera para tratarlos como conglomerado anónimo. Pero mi puesto privilegiado en OkCupid nos abre las puertas de manera especial.

Para empezar, la década de historia de la empresa nos permite ver cómo ha alterado la tecnología la manera de comunicarse de la gente. OkCupid conserva registros de la era previa a los smartphones, a Twitter y a Instagram; hombre, si ya estábamos online cuando Myspace era todavía un servicio de almacenamiento de archivos…, a juzgar por los mensajes de todos esos años, se puede afirmar que la cultura de la escritura, en el sentido más amplio, está cambiando, y ese cambio lo propician los teléfonos. Apple abrió su App Store a mediados de 2008, y OkCupid, como casi todos los grandes servicios de Internet, no tardó en lanzar una app. El efecto que tuvo en la manera de escribir fue inmediato. Los usuarios empezaron a escribir en teclados menores que la palma de la mano y, desde entonces, la extensión de los mensajes ha caído en unos dos tercios:

promedio de extensión de los mensajes, 2005-2014

El mensaje típico de hoy supera por poco los 100 caracteres; de hecho, es la extensión de un tuit. Y en lo que se refiere a su efecto, parece ser que los lectores se han adaptado. Los mejores mensajes, los que consiguen un mayor índice de respuestas, tienen hoy una extensión de 40 a 60 caracteres.

extensión del mensaje frente a índice de respuesta obtenido

Si tenemos en cuenta solo los mensajes de determinada longitud y preguntamos cuántos segundos costó componer el mensaje, podemos hacernos una idea de cuánta revisión y cuánto esfuerzo se traducen en mejores resultados. A continuación vemos mensajes de entre 150 y 300 caracteres, enfrentados al tiempo que se tardó en escribirlos. Como se puede apreciar, tomarte tu tiempo ayuda, hasta cierto punto. Pero la curva descendente de las líneas de tendencia es como un fiel escudero numérico que te dice: «¡No te lo pienses tanto!».

tiempo de composición frente a índice de respuesta obtenido, para mensajes de entre 150 y 300 caracteres

Bien, pues la primera barra vertical de la izquierda muestra los mensajes que se tardaron menos de diez segundos en escribir, supone una porción desorbitada respecto al total y debería provocar alguna reacción de sorpresa. A mí ciertamente me la provocó, y eso que a estas alturas estoy más que insensibilizado a estas cosas después de pasarme diez años trabajando en una web de contactos. ¿Cómo puede ser que haya tanta gente que escribe mensajes tan largos a tal velocidad? La respuesta breve es: no la hay, y ahora explico cómo lo sé.

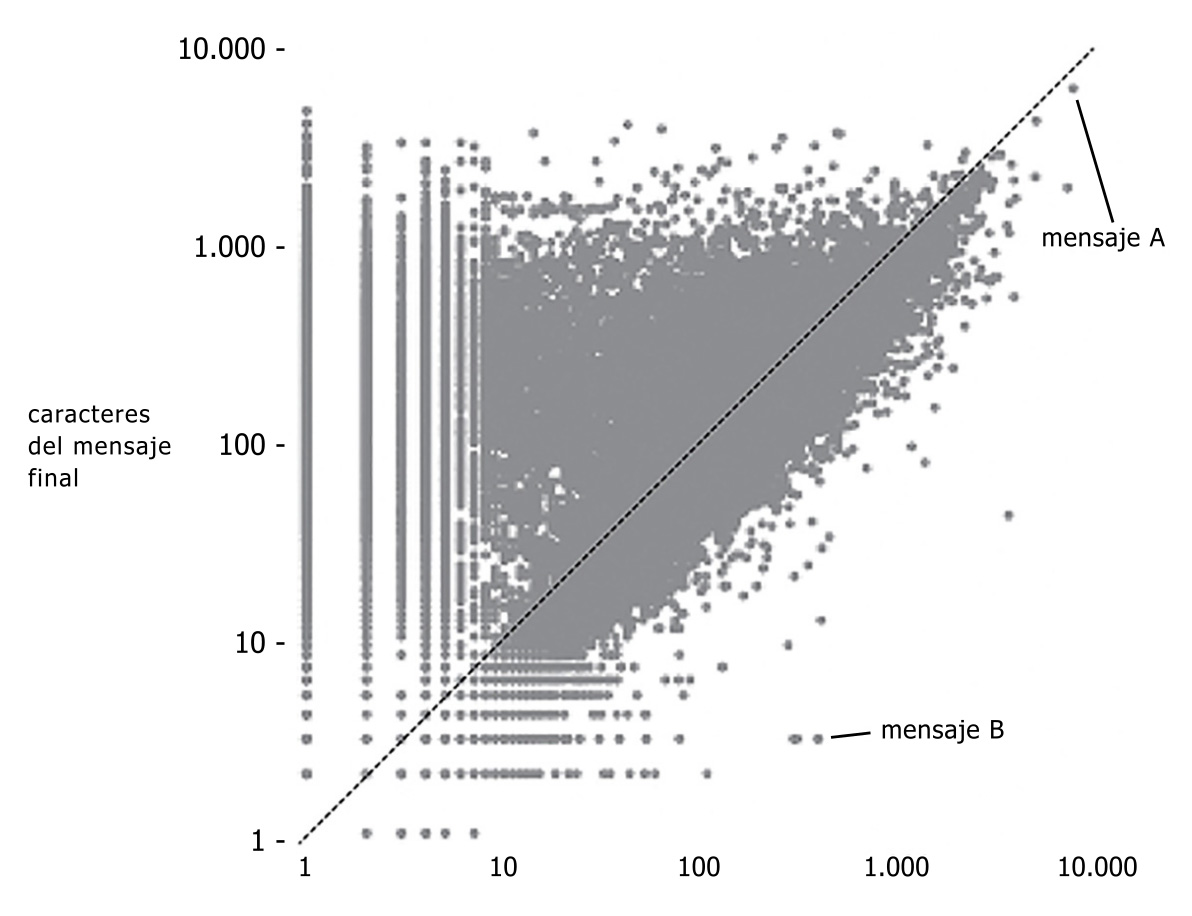

Abajo vemos un diagrama de dispersión de 100 000 mensajes, donde se muestran los caracteres tecleados frente a los caracteres realmente enviados[9]. Puesto que contiene una amplia gama de recuentos, que van de uno hasta casi 10 000 caracteres, este gráfico es logarítmico:

caracteres tecleados frente a caracteres realmente enviados

He añadido otra diagonal punteada que, como antes, señala el lugar en el que ambos ejes se igualan, es decir, que en esos puntos grises que la recorren el texto final coincide con los caracteres tecleados. Básicamente, el emisor tecleó lo que tenía en la cabeza y le dio a «Enviar», sin borrar ni editar nada. Por tanto, sabemos que el mensaje A que vemos en la esquina superior derecha se tecleó de manera más o menos apresurada, sin apenas revisarlo. Al ir a mirar los registros, comprobé que el emisor tardó 73 minutos y 41 segundos en aporrear esos 5979 caracteres del mensaje de saludo; el mensaje final ocupa como cuatro páginas de este libro. No obtuvo respuesta. Ni tampoco el caballero que envió el mensaje B, que merece el premio Raymond Carver al esfuerzo más laborioso por ser breve. Necesitó pulsar 387 teclas para acabar escribiendo «Hey».

Pero estos son ejemplos muy extremos. La clave de este gráfico es que a medida que te acercas a la diagonal los mensajes presentan menos revisión. Si te vas hacia la esquina inferior derecha encuentras una edición más exhaustiva; si te mueves hacia la esquina superior derecha encuentras… imposibilidad física. La geometría de nuestro gráfico implica que en cuanto cruzas la diagonal para pasar a la parte superior, estás entre las personas que deben de haber tecleado menos caracteres que los que contienen sus mensajes. ¿Y quiénes son estos misteriosos hechiceros capaces de escribir palabras a partir de sus pensamientos? Son los que cortan y pegan, y son legión.

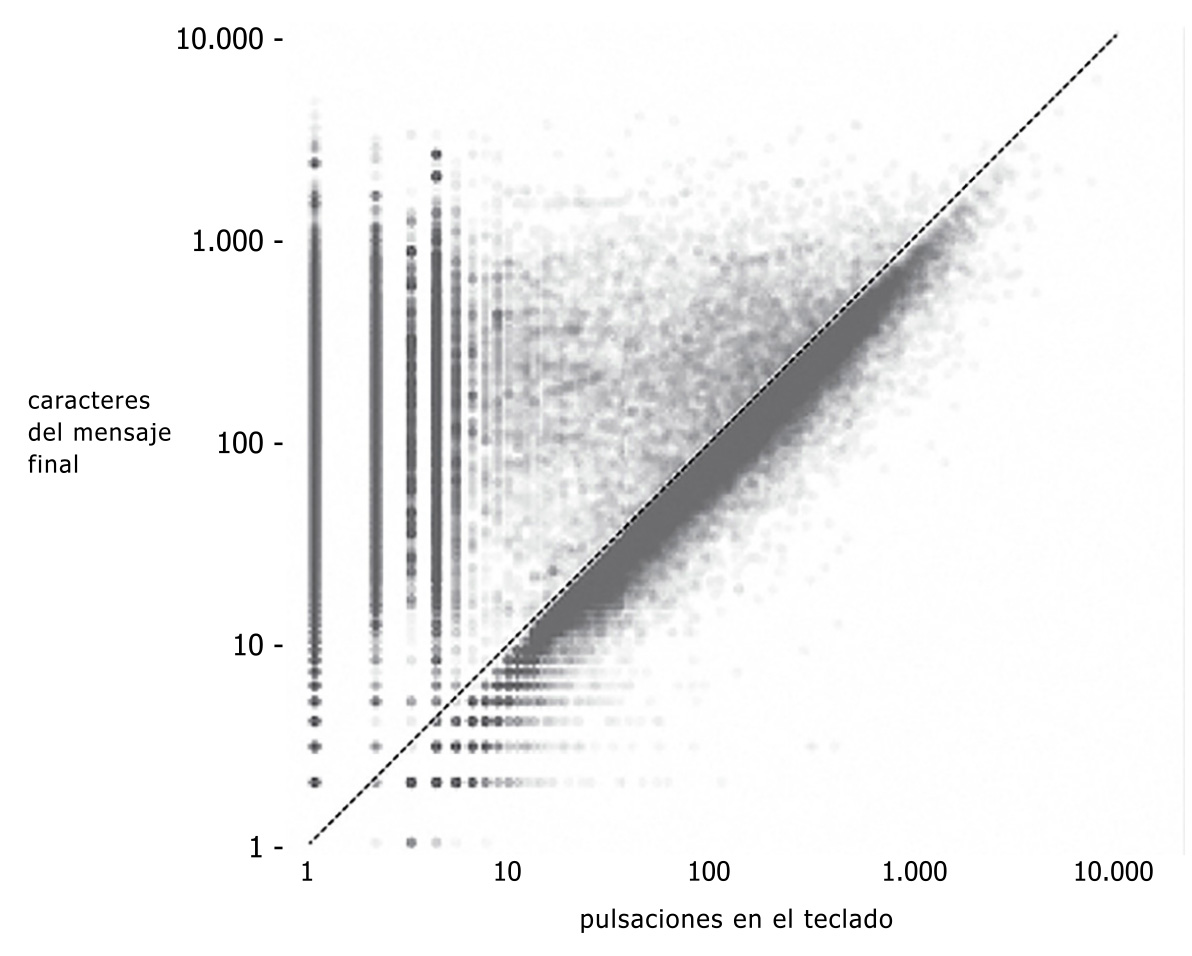

Nos aclararemos mejor con el gráfico si adjudicamos a los puntos una transparencia del 90 por ciento. Así podremos ver la verdadera densidad subyacente. Es como hacer una radiografía de los datos y, al hacerla, podemos ver hasta sus huesos:

La densa franja de puntos que recorre la diagonal por debajo corresponde a los que escriben sus mensajes desde cero. Es sorprendentemente compacta. Tenemos, claro, el límite definido que marca la diagonal por la parte de arriba, que separa a los que escriben mensajes de cosecha propia de los que pegan, como la línea de un frente de batalla entre dos facciones contendientes. Pero el borde inferior de la franja es casi igual de nítido. Parece existir un límite natural para el esfuerzo máximo que una persona es capaz de hacer a la hora de escribir un mensaje. Si echas las cuentas, te salen tres caracteres tecleados por cada carácter del mensaje final.

Por encima de la diagonal está la gente que decidió que ese esfuerzo era demasiado. Esa dispersión de puntos que ocupa el centro de la parte superior izquierda la componen todos aquellos que copiaron una plantilla de mensaje y se limitaron a aplicarle unos cuantos cambios. Aquí puede despistarte la naturaleza logarítmica del gráfico: hasta el más mínimo desvío por encima de esa diagonal significa que la mayor parte del contenido del mensaje es copiado. Si vas al extremo izquierdo del gráfico, verás unas líneas verticales densas, como surcos. Esos son los mensajes que se «escribieron» pulsando unas pocas teclas. Son muchos: en total, un 20 por ciento de la muestra registró cinco pulsaciones del teclado o menos. Estos escritores han optado por poner algo que les gusta o que les funciona y listo. No se trata de spam en el sentido que le damos habitualmente al término; OkCupid detecta enseguida cualquier cuenta falsa o cualquier bot externo a la web. Son intentos de contacto de personas reales; básicamente, frases de ligoteo digital memorizadas. Muchas son tan facilonas y prosaicas como cabría esperar: «Hey, eres muy mona» o «¿Quieres hablar?», meros equivalentes digitales del «¿Vienes mucho por aquí?». Pero algunos de esos mensajes repetidos son tan idiosincrásicos que cuesta creer que se pudieran aplicar a más de una persona. Aquí tienes uno, reproducido tal como se escribió:

Yo también soy fumador. Me enganché cuando estuve de viaje en mayo. Antes lo hacía cuando bebía, pero ahora me levanto y, coño, me apetece un cigarro. A veces me gustaría trabajar en una oficina de Mad Men. ¿Has visto la exposición de Le Corbusier en el MoMA? Parece bastante interesante. La semana pasada fui a ver la de Frank Gehry (¿se escribe así?) en Montreal sobre cómo usó el modelado por ordenador para diseñar una casa rarísima en Ohio.

Ese es el texto íntegro del mensaje; su emisor intentaba contactar con mujeres fumadoras e interesadas por el arte. Lo de «(¿se escribe así?)» es mi floritura preferida. Un total de 42 mujeres recibieron este mismo mensaje.

En todo el sitio, la estrategia de copiar-pegar se ve superada en un 25 por ciento por los mensajes escritos desde cero, pero en términos de esfuerzo aplicado y resultados obtenidos siempre sale ganando: si lo medimos por las respuestas recibidas por unidad de esfuerzo, es varias veces más eficaz enviar más o menos lo mismo a todo el mundo que componer un mensaje nuevo cada vez. Se lo he dicho a la gente, lo de copiar y pegar, y la respuesta suele ser alguna variación de «Qué penoso…». Cuando les digo que estos textos cliché tienen una eficacia del 75 por ciento si los comparamos con la de un escrito original, se muestran escépticos —seguro que casi todos son capaces de apreciar lo que hay detrás de la fórmula—. Pero este último mensaje es un ejemplo de texto replicado a través del cual es imposible ver nada y el emisor, en una fracción del tiempo que le hubiese costado haber escrito algo original, obtuvo cinco respuestas del tipo exacto de mujer que estaba buscando. Y, permíteme que te diga, prácticamente todo lo que tengo sobre la mesa, lo que llevo puesto encima y, probablemente, todo lo que hay en mi casa, se hizo en una fábrica junto con quién sabe cuántas copias más. Acabo de pelearme con un montón de gente para conseguir mi almuerzo, que consistía en un bocadillo escogido entre un montón enorme de otros bocadillos iguales. Las plantillas funcionan. Nuestro viajero fumador social y amante de la arquitectura no hace sino lo que la gente ha hecho siempre: aprovechar la tecnología. En este caso su innovación es haber pulsado unas cuantas teclas para ahorrarse un poco de tiempo.

Como ya hemos visto, los teléfonos y las redes sociales como Twitter exigen determinadas adaptaciones. Lo que no deja de ser eterno es que la escritura, como la vida misma, sigue adelante. Cambia de forma, se replica de maneras extrañas, encuentra nichos insospechados… a veces incluso, como cualquier otra cosa que esté viva, es una mierda. Pero ten por cierto esto: estamos viviendo una explosión cámbrica de la escritura, no su extinción masiva. El lenguaje es más variado que nunca, pese a que parte de él lo copiemos directamente desde el portapapeles, y la variedad es la preservación de un arte, no una amenaza. Desde el lenguaje de altos vuelos de la ficción literaria a la más simple y mal escrita actualización de un estado, todo eso que escribimos persigue un mismo objetivo. Ya se trate de un amigo a otro amigo, de un desconocido a otro, de un amante a otro o de un autor a su lector, empleamos las palabras para conectar. Siempre que haya alguien aburrido, emocionado, indignado, transportado, enamorado, curioso o que eche de menos su hogar y tema por su futuro, escribirá acerca de ello.