8

Que conduce directamente a la cueva del león

La madriguera de Cabeza de Fuego era un profundo agujero excavado en el talud de la orilla de un arroyo. Permanecía oculta a las miradas indiscretas gracias a un estrecho y desvencijado puente de madera tendido sobre el pequeño curso de agua, justo por encima del hogar de Cabeza de Fuego. Este había excavado su cueva en la orilla justo a la altura precisa para que el agua no inundara su vivienda incluso en el caso de lluvias torrenciales o de deshielo.

Cuando Sietepuntos y Bisbita aparecieron encima del puente, Cabeza de Fuego estaba sentado en una enorme piedra en medio del arroyo con los dedos de los pies sumergidos en el agua helada.

—Pero ¿qué haces? —gritó Sietepuntos desde arriba antes de dejarse resbalar pesadamente talud abajo.

—Es el mejor método para despertarse —contestó Cabeza de Fuego con voz somnolienta.

Bisbita seguía encima del puente, contemplando fascinada el agua que resplandecía. Era una mañana clara. El sol se deslizaba apacible sobre las copas de los árboles y hacía rielar al arroyo con sus rayos suaves. A la luz de esa mañana de invierno el mundo entero parecía recién nacido. De no haber sido por el hambre, a Bisbita le habría encantado el invierno.

—¡Será mejor que no te quedes tanto rato ahí arriba! —gritó Cabeza de Fuego—. ¡A saber quién no habrá desayunado todavía esta mañana!

—Vale, vale —contestó Bisbita saltando de buen humor cuesta abajo—. Pero al menos sentémonos un ratito al sol.

—De acuerdo. —Cabeza de Fuego asintió y saltó de piedra en piedra hasta que aterrizó en una tan grande como para acoger a los tres duendes—. ¡Venid aquí! —gritó haciendo una seña a los otros dos para que se aproximasen—. Este sitio es una maravilla. No está frío ni mojado, sino bien mullidito.

Se estiró placenteramente sobre el tapiz de musgo que cubría casi toda la piedra. Sietepuntos y Bisbita se sentaron a su lado y parpadearon al contemplar el sol naciente. Sietepuntos comenzó a repasarse la piel con las garras en busca de pulgas.

—Estos dos últimos días he permanecido casi todo el tiempo en mi mirador junto al claro —informó.

—¿Y? —los otros dos lo miraron esperanzados.

Sietepuntos estrujó una pulga entre los dedos.

—No ha llegado ninguna caravana más. Incluso se ha ido otra. La del gato.

—Espléndido —suspiró Bisbita, aliviada.

—Respecto al Pardo —prosiguió Sietepuntos—, en los dos últimos días casi no ha salido de su cabaña. Ha estado trajinando en su coche, pero salvo eso apenas se le ha visto el pelo.

—Así que es muy posible que hoy salga de viaje —opinó Cabeza de Fuego, meditabundo—. Porque casi nunca aguanta más de dos días seguidos en su cabaña.

—Cierto —comentó Sietepuntos.

—Es decir, que aún nos quedan dos horas para vaguear —dijo Cabeza de Fuego—, porque el Pardo es un dormilón.

—Genial. —Bisbita suspiró, cerrando los ojos—. Despertadme, por favor.

—¿Y qué hay de nuestro plan? —preguntó Sietepuntos.

—No necesitamos ningún plan —murmuró Bisbita adormilada—. Intentaremos entrar y salir sanos y salvos de la cabaña. Eso es todo.

Sietepuntos frunció el ceño.

—No sé… —musitó quejumbroso.

—Ella tiene razón —dijo Cabeza de Fuego, cerrando también los ojos—, esta noche estaremos saciados o…

—¿O qué? —preguntó temeroso Sietepuntos.

—Prefiero no pensarlo —contestó Cabeza de Fuego.

—¡Ay de mí! —gimió Sietepuntos clavando la vista en el arroyo relumbrante—. ¡Ay, ay! —pero después terminó sentándose junto a sus amigos para echar un sueñecito.

El sol calentaba su piel cuando Cabeza de Fuego se incorporó.

—Ha llegado la hora —anunció.

Bisbita parpadeó, adormilada, al mirar al sol.

—Por desgracia vuelves a tener razón —afirmó, repantigándose y sacudiendo al duende gordo, que roncaba, para despertarlo—. Vamos, Sietepuntos, despierta. Tenemos que irnos.

Sietepuntos abrió los ojos a disgusto.

—¿Irnos? ¿Adónde? —pero en ese mismo momento lo recordó—. Ah, sí —musitó, levantándose con expresión sombría—. No entiendo por qué tenéis tanta prisa —añadió jadeando, mientras trepaba en pos de los otros dos.

Cuando llegaron al claro estaban los tres sin aliento, pero despiertos y bien despiertos. Y llegaron justo a tiempo. El Pardo abría en ese momento el herrumbroso portón de hierro tras el que se extendía el camino que conducía al bosque. Después entró en la cabaña y salió con su perro y una bolsa. Colocó al perro en el asiento de atrás y la bolsa en el maletero.

—¡Qué suerte tenemos! —cuchicheó Cabeza de Fuego, y sus verdes ojos de duende relampaguearon por su espíritu emprendedor—. Eso nos proporciona un montón de tiempo para buscar. Jamás regresa antes de mediodía.

Eso también lo sabía Bisbita. Todos ellos conocían bastante bien las costumbres del Pardo. A pesar de todo, su estómago se contrajo de miedo y nerviosismo.

—Quizá deberíamos limitarnos primero a echar un vistazo a la cabaña —susurró ella—. A lo mejor los tres solos no podemos llevarnos lo bastante, ¡ni tampoco con la suficiente rapidez! ¿Qué os parecería si avisásemos además a Cola de Milano y a Libélula Azul?

—Ya se me había ocurrido —dijo Cabeza de Fuego—, y por eso fui a verlos ayer, pero no estaban.

—¿Cómo que no estaban? —preguntó Bisbita en voz baja sin quitar el ojo de encima al Pardo, que en ese momento cerraba la cabaña.

—¿Pues qué va a significar? —susurró Cabeza de Fuego—. Que se han ido. Que han desaparecido. Sus viviendas están cerradas a cal y canto. Eso no lo hace ningún duende si sólo se va un momento, ¿no?

—¿Habrán salido a ver mundo? —inquirió Sietepuntos, girando horrorizado los ojos en sus cuencas—. ¡Ay, madre!

El Pardo subió al coche y cerró la puerta. El fuerte ruido sobresaltó a los tres. El motor escupió, petardeó y se apagó.

—Maldito coche, ponte en marcha —gruñó Cabeza de Fuego.

El motor tosió… y se apagó de nuevo. El Pardo descendió mascullando maldiciones y levantó el capó.

—¡Estúpido y viejo cacharro! —despotricó Cabeza de Fuego—. ¿Cuándo se comprará por fin un coche nuevo?

El Pardo, iracundo, cerró de golpe el capó y volvió a meterse en el vehículo. Esta vez funcionó. El motor dio un aullido y el enorme coche negro salió traqueteando por el portón. Los tres duendes sonrieron aliviados.

—¿Qué hay de la segunda caravana? —preguntó Cabeza de Fuego a Sietepuntos.

El duende gordo se encogió de hombros.

—Está habitada. Un hombre, una mujer y un niño. Pero salen muy poco. Sabe Dios lo que harán dentro.

—¿Quieres decir que ahora mismo están ahí?

Sietepuntos asintió.

—Es muy posible.

—Vale. —Cabeza de Fuego se rascó el tupé rojo—. En ese caso nos acercaremos a la cabaña desde atrás. Por donde no se nos pueda ver desde la caravana. ¿De acuerdo?

—¡Qué remedio! —comentó Bisbita—. ¡Venga, terminemos este asunto cuanto antes!

Se deslizaron sigilosos por el lindero del bosque. Tuvieron que dar un rodeo tremendo, pero era preferible a dar la espalda a las ventanas oscuras de la caravana.

La cabaña del Pardo se alzaba a tan sólo unos pasos del protector lindero del bosque, ofreciéndoles su tenebrosa pared trasera.

—Parece una chatarrería —susurró Bisbita.

El suelo entre la linde del bosque y la cabaña estaba cubierto de trastos viejos.

—Pero ¿qué pretenderá hacer con todos estos cacharros oxidados? —murmuró Sietepuntos.

—Bueno, sea como fuere todos estos chismes nos proporcionan una excelente protección visual —susurró Cabeza de Fuego.

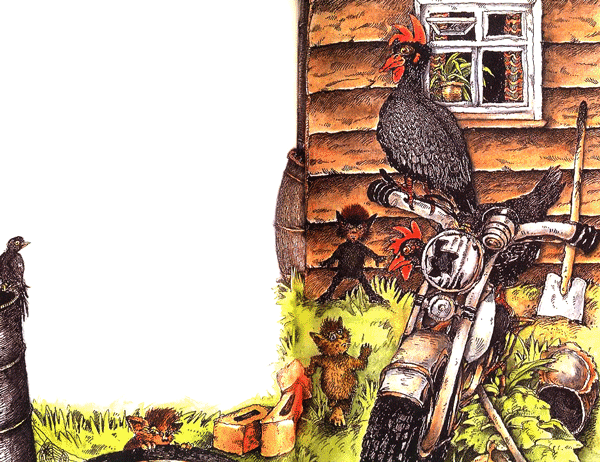

Viejos neumáticos de automóvil, dos bidones de aceite y un buen montón de ladrillos yacían sobre la hierba corta. La hiedra rodeaba con sus brazos verdes una vieja bañera, y encima de una anticuada motocicleta estaban posadas dos gallinas flacas, medio dormidas.

—¡Oh, no, gallinas! —gimió Sietepuntos—. ¡Qué asco!

—¡Bobadas! —Cabeza de Fuego hizo un ademán desdeñoso—. Esos animales son estúpidos. A lo sumo nos mirarán fijamente, aleladas.

—¡No te hagas el indiferente! —le siseó malhumorada Bisbita.

—Vale, vale —gruñó Cabeza de Fuego atisbando desde detrás de la bañera.

Agachado, se apresuró hacia uno de los neumáticos viejos, luego hasta los ladrillos y por fin hasta los bidones.

Las dos gallinas estiraron el cuello, asombradas, y clavaron en ellos sus ojos hostiles parecidos a botones. Pero no se movieron del sitio. Sietepuntos, tras alcanzar jadeando la pared de la cabaña junto a Cabeza de Fuego, miró de reojo a las gallinas, inquieto. Las aves ladearon la cabeza, y sus rojas crestas se bambolearon sobre los ojos. De pronto una se levantó, sacudió el plumaje, saltó de la motocicleta y cayó al suelo sobre sus patas rojas. Por lo visto pretendía contemplar de cerca a esas extrañas criaturas. Sietepuntos, asustado, se aferró al brazo de Cabeza de Fuego.

—¡Que viene el monstruo! —gimió—. ¡Nos sacará los ojos a picotazos! ¡Tenemos que salir de aquí!

Bisbita también se había reunido con ellos. Sus dedos inquisitivos palparon las ásperas tablas de madera de la pared de la cabaña. La gallina se les aproximaba con pasos lentos y desgarbados.

—Trepar por la pared será un juego de niños —cuchicheó Bisbita—. Lo mejor será que comprobemos si la ventana de ahí arriba está abierta.

Con gesto decidido, comenzó a subir por la alta pared con ayuda de sus garras. Cabeza de Fuego la siguió, ágil como una comadreja. Sietepuntos, sin embargo, se quedó abajo petrificado, mirando fijamente a la gallina, que se encontraba apenas a un par de pasos de distancia.

—¡Sietepuntos, sube de una vez! —rugió Cabeza de Fuego desde arriba.

—No puedo —contestó el duende regordete con un hilo de voz.

La gallina estaba justo delante de él, observándolo con interés. Al final proyectó su cabeza hacia delante y comenzó a tironear el pelaje de Sietepuntos con su enorme pico rojo. Eso fue una ayuda: el duende gordo subió como un cohete por la pared de la cabaña, adelantó a Cabeza de Fuego y a Bisbita y por fin se quedó colgado sin aliento debajo del ventanuco situado en el centro del muro. Sollozando, se izó hasta el alféizar, se acurrucó en un rincón y se quedó allí sentado, temblando.

—¡Sietepuntos! —Bisbita ascendió hasta llegar junto al duende tembloroso y le pasó un brazo alrededor de los hombros con ademán consolador—. Cálmate, Sietepuntos. Es una simple gallina. Las gallinas no son peligrosas, salvo para las lombrices de tierra.

—¡Quería devorarme! —Sietepuntos se apretó las manos peludas contra su cara redonda.

—¡Tonterías! —replicó Bisbita—. Las gallinas no comen duendes.

—¡Ja, ja, ja! —el tupé rojo de Cabeza de Fuego apareció encima del alféizar. Se desplomó muerto de risa junto a Bisbita y sacó la lengua afilada a la gallina.

El ave lo miraba estupefacta. Luego empezó a picotear como loca el lugar que momentos antes habían ocupado los pies peludos de Sietepuntos.

—¿Sabes una cosa, Sietepuntos? —Cabeza de Fuego se apoyó en el cristal de la ventana riendo—. Ha debido tomarte por un manojo de hierba muy jugoso. No es de extrañar, con esa piel tan hirsuta que tienes…

Sietepuntos se apartó las manos del rostro y lanzó una mirada furiosa a Cabeza de Fuego.

Bisbita se levantó y miró por el sucio cristal.

—¡Ahí arriba hay una hoja abierta! —afirmó—. Treparemos hasta ahí, nos colaremos en el interior y luego intentaremos descolgarnos por la cortina. ¿Conformes?

Cabeza de Fuego y Sietepuntos asintieron.

Comenzaron a trepar por el marco de la ventana uno detrás de otro. Ocurrió lo que había dicho Bisbita. La hoja de la ventana estaba floja y la ranura era lo bastante ancha para permitir el paso del delgado cuerpo de un duende. Por el interior colgaban a los lados gruesas cortinas con rayas. Tras descolgarse por ellas, aterrizaron en mitad de la cama del Pardo y se hundieron en un gigantesco edredón blanco.

—Así es como yo me imagino las nubes —dijo Bisbita cuando consiguió salir con esfuerzo.

—Sólo que allí seguro que no apesta tanto al Pardo —comentó Cabeza de Fuego echando una ojeada por encima del borde de la enorme cama.

—Aquí no parece haber nada interesante. —Sietepuntos inspeccionaba inquieto la pequeña habitación oscura. Su voz todavía traslucía cierto temor—. Tenemos que atravesar esa puerta.

—¡Cierto! —Bisbita se dejó resbalar por el borde de la cama y aterrizó de un batacazo en el duro y mugriento suelo de madera de la cabaña.

Los otros dos la imitaron. Con cuidado y muy juntos, se deslizaron hacia la puerta entreabierta.

—¡Aaaaaah! —Cabeza de Fuego retrocedió de un salto, horrorizado.

Sobre el suelo de la otra habitación yacía una piel de oso enorme y harapienta. Sus fauces muy abiertas con los afilados colmillos señalaban justo hacia ellos. Los ojos de cristal les dirigían una mirada fija y amenazadora.

—¡Repugnante! —exclamó Cabeza de Fuego enfurecido.

Bisbita y Sietepuntos se tronchaban de risa, y el duende rollizo se aproximó a la enorme boca y metió la cabeza dentro.

—¡No te preocupes, Cabeza de Fuego! —rio volviendo a sacar la cabeza—. Este es muy manso.

Cabeza de Fuego le sacó la lengua, irritado.

—Al parecer esta es la cueva principal del Pardo —dijo Bisbita escudriñando a su alrededor—. Creo que los humanos llaman a esto salón. A mí no me gusta —su mirada llegó hasta la descomunal y pesada puerta de entrada—. Y por ahí se sale —a la izquierda de ellos se veía una tercera puerta, hacia la que se encaminó Bisbita con paso decidido—. Creo que esa es la puerta que más nos interesa.

Por fortuna, también estaba abierta, y los tres duendes con una simple ojeada se percataron de que se encontraban en el lugar indicado.

El Pardo tenía desde hacía algunos años un pequeño quiosco en su cabaña, con un ventanal que abría en verano para vender comida, bebidas, helados y chocolatinas. Los duendes habían observado muchas veces cómo la gente hacía cola. Pero nunca se les había ocurrido imaginar que el Pardo ocultase allí una verdadera tienda.

Todas las paredes de la estancia estaban cubiertas de estantes atiborrados. A un lado, las bebidas, que carecían de interés para los tres duendes. Pero en la pared trasera, más larga, se apilaban tantas cajas de galletas y dulces que les habría bastado para vivir cien inviernos. Por último, en el tercer lado se apilaban frascos de salchichas, latas de sardinas y conservas de todas clases… Provisiones para otros cien inviernos más.