6. LA COMPAÑÍA

Lunes, 4 de abril de 2011.

El edificio de

la Compañía Kermadec era una enorme y vasta construcción

acristalada, de planta cuadrada, situada en pleno centro de

Londres. Muy cerca del edificio del Parlamento, así como del

Palacio de Buckinham o de la plaza de Trafalgar, sus veintidós

plantas se imponían sobre las construcciones aledañas. El edificio,

exteriormente, tenía un estilo muy moderno, con innumerables

sistemas de seguridad y de control. Fue construido en los primeros

años del siglo veintiuno, y desde el primer día de su apertura, un

halo de misterio envolvía todo lo que allí dentro ocurría. Los

miles de trabajadores de las empresas pertenecientes a la Compañía

no hablaban con nadie de lo que allí hacían, ya que firmaban

escrupulosos contratos de confidencialidad, con cuantiosas multas

en el caso de vulnerar estas normas. Corría, asimismo, el rumor de

que los salarios eran elevados, y las condiciones de trabajo eran

las mejores, con multitud de beneficios sociales y pagas

extraordinarias. Tan solo se había dado a conocer al público en

general, el hall de entrada al edificio, que era una enorme sala

que ocupaba la práctica totalidad de la planta número uno del

edificio. Decorado con reminiscencias del Art Nouveau de finales

del siglo diecinueve, contrastaba enormemente con el estilo moderno

de todo el exterior del conjunto. Las líneas de las columnas —un

total de cuatro, con forma cuadrada y de un metro de grosor—, del

mobiliario —desde las papeleras hasta los sillones—, de los adornos

en las puertas en los ascensores, en las puertas o en las ventanas,

eran siempre esbeltas, curvas y redondeadas, con motivos florales o

relativos a la naturaleza.

El edificio de

la Compañía Kermadec era una enorme y vasta construcción

acristalada, de planta cuadrada, situada en pleno centro de

Londres. Muy cerca del edificio del Parlamento, así como del

Palacio de Buckinham o de la plaza de Trafalgar, sus veintidós

plantas se imponían sobre las construcciones aledañas. El edificio,

exteriormente, tenía un estilo muy moderno, con innumerables

sistemas de seguridad y de control. Fue construido en los primeros

años del siglo veintiuno, y desde el primer día de su apertura, un

halo de misterio envolvía todo lo que allí dentro ocurría. Los

miles de trabajadores de las empresas pertenecientes a la Compañía

no hablaban con nadie de lo que allí hacían, ya que firmaban

escrupulosos contratos de confidencialidad, con cuantiosas multas

en el caso de vulnerar estas normas. Corría, asimismo, el rumor de

que los salarios eran elevados, y las condiciones de trabajo eran

las mejores, con multitud de beneficios sociales y pagas

extraordinarias. Tan solo se había dado a conocer al público en

general, el hall de entrada al edificio, que era una enorme sala

que ocupaba la práctica totalidad de la planta número uno del

edificio. Decorado con reminiscencias del Art Nouveau de finales

del siglo diecinueve, contrastaba enormemente con el estilo moderno

de todo el exterior del conjunto. Las líneas de las columnas —un

total de cuatro, con forma cuadrada y de un metro de grosor—, del

mobiliario —desde las papeleras hasta los sillones—, de los adornos

en las puertas en los ascensores, en las puertas o en las ventanas,

eran siempre esbeltas, curvas y redondeadas, con motivos florales o

relativos a la naturaleza.

Las enormes cristaleras que cubrían todo el edificio no dejaban ver desde el exterior absolutamente nada de lo que ocurría en el interior. Ni siquiera por las noches y con la luz interior encendida. Eran un nuevo tipo de cristales tintados, desarrollados por la propia Compañía Kermadec. Numerosos caminantes que pasaban por la calle, no podían evitar dirigir la mirada hacia las ventanas del edificio, pero siempre con la misma respuesta: no se veía absolutamente nada. Los había que incluso se atrevían a entrar —presa de la curiosidad— a la recepción, atravesando las enormes puertas y entrando directamente en el gran salón, pero entonces se topaban de bruces con Arthur, el vigilante de seguridad, de más de dos metros de altura y fuerte y grande como un toro. Detrás de él, cuatro arcos de seguridad, de detección de metales, dispuestos uno al lado del otro, hacían imposible el paso al interior del edificio si no era atravesándolos. A la izquierda de estos, ya pegada a la pared, una joven y sonriente recepcionista daba la bienvenida a todos los recién llegados, que siempre solían ser turistas intrigados, periodistas intentando entrar de mil formas diferentes, o gente que buscaba trabajo en una de las más prestigiosas empresas del país. Y siempre salían del edificio sin haber podido pasar más allá del salón de la entrada.

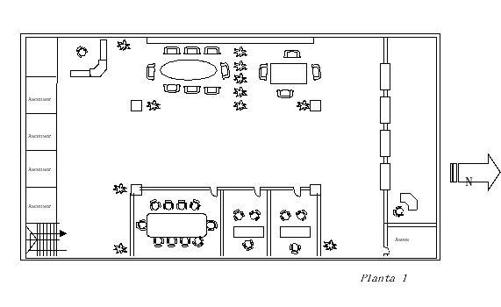

Al fondo de éste, cuatro ascensores profusamente decorados, conducían a los trabajadores a casi todas las plantas del edificio. Estos elevadores daban a la fachada sur del edificio, también acristalada, y tenían unas vistas espléndidas de la ciudad a medida que se subía. Y unas amplias y espaciosas escaleras, situadas en la izquierda de los elevadores, permitían también la subida o bajada del personal. Otro vigilante de seguridad se encontraba normalmente de pie, a la derecha de los ascensores, al lado de una consola de aspecto moderno, de color oscuro como la pizarra, en la que sobresalía una pequeña pantalla táctil y un teclado. Todos los trabajadores, al entrar, debían presionar la pantalla e introducir su código de seguridad. Entonces el sistema analizaba las huellas dactilares del empleado y verificaba su identidad, permitiendo entonces el acceso a los ascensores. Detrás de la consola de seguridad, a la derecha de los ascensores—, una puerta no demasiado grande, estaba siempre cerrada, con escueto «Solo personal autorizado» en el frontal.

Naturalmente, los dos vigilantes de seguridad, más un tercero que se encontraba detrás de la recepcionista —pero que nadie podía ver al entrar en el edificio, porque se escondía detrás de un esquinazo de la pared—, estaban armados con pistolas reglamentarias, con porras y con gases lacrimógenos, y además tenían en su poder esposas y demás elementos de seguridad. Varias cámaras de seguridad —un total de diez—, estaban grabando continuamente, y estaban dispuestas de tal manera que no perdían de vista ningún rincón de la amplia estancia.

El suelo de toda la enorme sala era de un brillante mármol de color negro y blanco, muy elegante, aunque excesivamente sobrio. Varias mesas, también de mármol, con sillones de piel de color negro o marrón, estaban dispuestas en la parte derecha de la gran entrada, y daban a la pared acristalada de ese mismo lado, a la fachada oeste. Estos sillones adornaban la estancia y hacían posible varias reuniones al mismo tiempo, de empleados con gente del exterior del edificio, desde familiares, proveedores o, incluso, periodistas que intentaban sacar información. En el otro lado del hall de entrada, el izquierdo, tres puertas daban a dos salas de reuniones de igual tamaño, y a una sala de juntas, mayor que las otras dos. En estas tres salas se podía ver la calle por la parte de atrás, gracias a la misma cristalera que rodeaba todo el edificio. Detrás del tercer vigilante, escondido tras la recepcionista, se encontraban los aseos, que podían ser utilizados por todo el mundo.

Todo el edificio era de los llamados «inteligentes», con un control total de la temperatura de cada planta y de cada despacho, control del grado de humedad relativa, sistemas de medición de pureza del aire, hilo musical, posicionamiento, orientación y regulación de la luz artificial, desde los tubos fluorescentes del techo, hasta las propias lámparas individuales, y un sinfín de elementos de seguridad y de protección contra incendios. Además, la seguridad no se centraba exclusivamente en el hall de recepción, ya que las puertas que daban acceso a cada planta estaban también reguladas con consolas de control, más pequeñas que la de recepción, en las que el empleado pasaba su tarjeta identificativa por un lector, y la sólida puerta se abría, permitiendo el paso. Cada acceso de cada planta, de entrada o de salida, de todos los empleados, quedaba registrado convenientemente, para definir con total precisión las horas trabajadas por cada empleado, y, de esta manera, obtener el sueldo exacto al final de cada mes, ya que se pagaba hasta el último minuto trabajado.

Todo esto era lo único que se sabía del interior del edificio, lo único que había trascendido a la luz pública, además del nombre y de las funciones de las empresas que se encontraban en el interior del misterioso edificio —que formaban parte de la Compañía— y que podían leerse en el directorio situado en el amplio salón de la entrada, en el frontal de la pared sur, justo encima de los ascensores.

En este enorme directorio, podía averiguarse que las plantas tercera, cuarta y quinta las ocupaban la empresa Multiware, que se dedicaba a los productos informáticos, concretamente, al estudio e investigación de procesadores y microprocesadores. En las plantas sexta y séptima se encontraban los departamentos de Personal, Recursos Humanos y Administración. De la planta octava a la décima, se encontraba la empresa Globe Solutions, que era una Consultora Medioambiental. En la planta duodécima estaba la cafetería, que daba cabida a todos los trabajadores del edificio. Durante las veinticuatro horas del día —en diferentes turnos—, se servían toda clase de comidas, de todos los estilos y tradiciones, a precios muy asequibles. Desde la fuerte comida mexicana hasta la delicada cocina francesa, pasando por la siempre eficaz comida italiana o la elegante japonesa, cualquier trabajador de la Compañía podía disponer de comida de excelente calidad. La planta decimotercera, la decimocuarta y la decimoquinta, estaban ocupadas por la empresa AquaSoft, que se dedicaba al tratamiento de aguas de toda índole, desde las Plantas Desalinizadoras de agua marina hasta las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales. En la planta dieciséis, la empresa GeFoil se dedicaba al estudio de energías alternativas no contaminantes, como la energía solar o la energía eólica, de gran repercusión social en aquella época. Los laboratorios de análisis y experimentación Db—Lb, ocupaban las plantas decimoséptima y decimoctava. Por último, en las plantas diecinueve y veinte, la empresa Poliplastics, se dedicaba al estudio de nuevos materiales plásticos, y tenía ya varias patentes de algunos materiales comercializados, que proporcionaban cuantiosos ingresos para la Compañía.

|

K E R M A D E C |

||

|

22 |

|

|

|

21 |

|

|

|

20 |

POLIPLASTICS |

Materiales Plásticos |

|

19 |

POLIPLASTICS |

|

|

18 |

DB — LB |

Laboratorios |

|

17 |

DB — LB |

|

|

16 |

GEFOIL |

Energías Alternativas |

|

15 |

AQUASOFT |

Tratamiento de Aguas |

|

14 |

AQUASOFT |

|

|

13 |

AQUASOFT |

|

|

12 |

CAFETERÍA |

|

|

11 |

|

|

|

10 |

GLOBE SOLUTIONS |

Consultora Medioambiental |

|

9 |

GLOBE SOLUTIONS |

|

|

8 |

GLOBE SOLUTIONS |

|

|

7 |

ADMINISTRACIÓN |

|

|

6 |

RR. HH. |

|

|

5 |

MULTIWARE |

Productos Informáticos |

|

4 |

MULTIWARE |

|

|

3 |

MULTIWARE |

|

|

2 |

|

|

|

1 |

RECEPCIÓN |

|

Esto era lo que figuraba en el directorio, y era lo que todo el mundo sabía de Compañía Kermadec, pero no se conocía mucho más. En ese directorio, en las casillas correspondientes a las plantas dos, once, veintiuno y veintidós no aparecía ningún dato, —simplemente estaban vacías—, lo que daba a entender que esas plantas estaban deshabitadas. Bien es verdad que era un secreto a voces que las dos últimas plantas, que formaban el ático del edificio, eran el despacho y la vivienda del dueño de todo aquel extraño y misterioso entramado empresarial: John Alexander Hurt. Allí era donde vivía y donde trabajaba. No se le veía salir casi nunca, y cuando lo hacía, el ascensor le transportaba desde allí hasta el aparcamiento subterráneo privado. La planta número once, por el contrario, estaba completamente cubierta por el velo del misterio. Incluso algunos de los propios trabajadores, intrigados también por saber qué ocurría allí, intentaron en más de una ocasión acceder por las escaleras —los ascensores disponían de botones para todas las plantas excepto para la dos, la once, la veintiuno y la veintidós—, pero no había puertas de acceso en ninguna de ellas. La planta estaba ahí, pero no se podía entrar. Lo más intrigante de todo era que en la cafetería se podía ver a algunos empleados desconocidos, mezclados entre los empleados del resto de las plantas, sin duda pertenecientes a esa planta once, pero nadie preguntaba nunca nada, para no tener que dar ninguna explicación incómoda, ni meterse en líos. En realidad, todo lo que hacían en ese edificio, todos los empleados de todas las compañías, estaba tapado por el silencio y por el secretismo más absoluto, por lo que los que allí dentro trabajaban, estaban ya acostumbrados a tener que mantener la boca cerrada.

Es inútil pensar que nadie dijera nunca nada, ni que nadie se saltara estas normas, pero el que lo hizo, lo terminó pagando caro. Todos los trabajadores de la Compañía hablaban del caso de Peter Jenkins, un joven programador informático de Multiware, al que despidieron por haber copiado varios ficheros privados, con datos bancarios del personal de la Compañía. Al dirigirse a su casa después de recoger las cosas personales de su despacho —el mismo día en el que fue despedido—, una furgoneta blanca se saltó el semáforo mientras él cruzaba, con fatales consecuencias. Se habló entonces de un trágico accidente, aunque ninguno de los empleados —de sus propios compañeros— lo creía de esta manera. Más bien pensaban al contrario, pero ninguno se atrevió a decir nada. El conductor de la furgoneta se dio a la fuga, no se paró a auxiliar al atropellado, y la matrícula de la misma estaba llena de barro. Nunca más se supo de ese chico. Y algo parecido le debió ocurrir a Jennifer Hapwood, que trabajaba en la planta número dieciocho, en los laboratorios Db—Lb, y que —tras realizar varios y exhaustivos experimentos con varias sustancias secretas—, murió en extrañas circunstancias en un viaje por las Bahamas, pagado por la propia empresa como agradecimiento por las innumerables horas extras trabajadas. Al parecer, estaba haciendo submarinismo en un arrecife cercano a Nassau, cuando su bombona de aire se despresurizó inexplicablemente, muriendo ahogada en las cálidas aguas del mar Caribe, tanto ella como su compañero de inmersión. No se sabe si por rara casualidad, por azares del destino, o por qué, pero ese acompañante durante el viaje —que ocupaba en el hotel la habitación contigua a la suya—, era un periodista del diario sensacionalista británico «The Sun», y se les había visto juntos durante toda la estancia en las paradisíacas islas.

Estos y otros casos de semejante índole, de esos que la policía termina archivando como «Caso Cerrado. Sin Resolver», salpicaban de vez en cuando a los trabajadores de la Compañía, los cuales no eran tampoco ajenos a todo ese aura de misterio y oscuridad que envolvía a la Kermadec. Casi la totalidad de los empleados, lejos de sentirse incómodos con esa confidencialidad, la asumían con naturalidad en la mayoría de los casos, y preferían pensar en todos los beneficios que la Compañía les proporcionaba, como por ejemplo, alquileres muy baratos en pisos cercanos al edificio, plazas de aparcamiento —si no en el mismo edificio, en zonas muy cercanas—, seguros médicos de alto coste, totalmente financiados por la empresa, sueldos bastante altos, en comparación con los de otros puestos de trabajo semejantes, y muchos otros beneficios, que callaban la boca a más de uno, y que erradicaban los ánimos de contar secretos a más de otro.

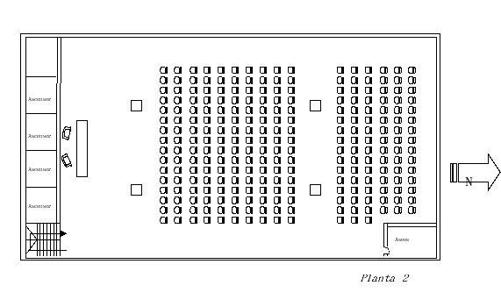

La gruesa y espesa cortina de humo, formada por el silencio y el secretismo, que hacían de la Kermadec algo casi parecido a una secta —como esas que tanto se prodigaron a finales del siglo veinte y comienzos del veintiuno—, con sus jerarquías claramente definidas, sus normas establecidas —y sus normas no establecidas, pero de obligado cumplimiento—, sus derechos y sus obligaciones, se abrió ligeramente y dejó entrever algo de su interior el lunes, cuatro de abril de 2011. Sorprendiendo a medio mundo, el viernes anterior, el primer día del mes, la mayoría de los medios de comunicación de Londres, y los principales de todo el mundo, recibieron un comunicado oficial de la Compañía Kermadec, invitándolos a una rueda de prensa en la planta segunda del edificio el lunes siguiente, a las diez de la mañana. No se daban más datos, tan solo se rogaba puntualidad.

No era muy normal anunciar una conferencia con tan poca antelación, pero en lo relativo a la Compañía, nada se podía calificar como normal, ya que todo rozaba lo extraordinario. Se produjo una auténtica conmoción entre los periodistas de toda Europa. Aquel fin de semana se rumoreó y se especuló con todo tipo de conjeturas. Desde una futura boda del empresario John Alexander Hurt —que se había convertido en el auténtico artífice del mutismo y del misterio relativo a su Compañía—, hasta hipotéticas noticias de compra y venta de acciones de otras empresas. La Kermadec era una empresa cada vez más fuerte y sólida, y sus innumerables ayudas y trabajos para evitar el más que preocupante calentamiento global hacían que el público en general —el ciudadano de a pie—, tuviera un concepto muy elevado de la Compañía y de su creador. Además, después de los desastres en Estados Unidos de los huracanes Katrina y Julia o del terremoto submarino de Indonesia y de las posteriores ayudas —tanto a nivel económico como a nivel de infraestructuras, John Alexander Hurt obtuvo el reconocimiento y la admiración por todo el mundo, recibiendo el Premio Nobel y otras muchas distinciones menores. Por no mencionar la enorme cantidad de proyectos, contratos, firmas y acuerdos de colaboración que la Kermadec obtuvo a partir de entonces. Sus acciones en bolsa subieron más y más, siendo siempre el valor de referencia para cualquier posible transacción. No es de extrañar que se especulara con multitud de posibles noticias para la rueda de prensa, más aún si se tiene en cuenta que era la primera vez que se convocaba en sus propias instalaciones. La expectación, por tanto, era máxima. Y eso sin contar que se les citaba a todos, ni más ni menos que en la enigmática y desconocida segunda planta, de la que también se había hablado en multitud de ocasiones, pero de la que, en realidad, nadie sabía nada.

Hasta que llegó, por fin, el momento tan esperado, después de un fin de semana de multitud de comentarios y de habladurías. A pesar de ser las nueve de la mañana, el calor en el centro de Londres era asfixiante. Cerca de treinta grados hacían muy difícil, incluso, poder respirar con normalidad. El calentamiento global ya era palpable y notable. Desde que asolara el huracán Julia la mayor parte de la península de Florida y el sur de Estados Unidos menos de un año antes, toda la población mundial se percató del peligro que corrían, y que llevaban anunciando varios años, aunque hasta entonces no habían hecho demasiado caso. Desde todos los rincones del planeta surgieron movimientos de protesta contra la emisión de gases de efecto invernadero. Varias compañías automovilísticas se hundieron en la bancarrota y terminaron desapareciendo por no vender otros coches que no fueran de mecánica de combustión interna clásica, ya que sus ventas cayeron en picado. Pero lo verdaderamente preocupante fue el éxodo masivo de los habitantes de las zonas más afectadas de Estados Unidos. Todas sus propiedades quedaron completamente destruidas. Las compañías de seguros no se pudieron hacer cargo de los costosísimos gastos de indemnización a los afectados. Y cientos de miles de norteamericanos abandonaron sus casas sin un rumbo fijo. Por otra parte, cada día amanecía con una nueva noticia de algún glaciar que se había derretido, o de que el nivel del mar había subido algún centímetro. La Tierra, en definitiva, estaba cambiando a pasos agigantados. En ese contexto, no es extraño pensar que más de uno se ilusionara con la idea de que el famoso empresario inglés —que desde el ático de su famoso edificio siempre había luchado por la supervivencia del ser humano sobre el cambio climático—, tuviera la solución para frenar ese calentamiento global, y que fuera ese el motivo de la anunciada rueda de prensa.

En el interior del moderno edificio de la Compañía Kermadec, el aire acondicionado funcionaba perfectamente, por lo que los periodistas allí convocados no notaban las altas temperaturas del exterior. La calle de la entrada al edificio estaba completamente abarrotada de gente, entre invitados y curiosos que se acercaron a mirar. Los coches que pasaban por delante, se paraban para ver si veían algo del interior, ocasionando un completo atasco en el centro de la capital británica. Por todas partes había gente intentando entrar, o incluso colarse, pero unas vallas metálicas colocadas en la puerta, impedían el paso a los curiosos y guiaban a los invitados hacia el interior del edificio. Allí, Arthur —con una paciencia infinita—, dirigía y enviaba a los asistentes a que cruzaran por los diferentes arcos de seguridad, y les apresuraba para que subieran a la segunda planta.

—Buenos días. Por la escalera del fondo, por favor —decía con amabilidad.

En ese mismo

hall de entrada, y debido a que se preveía una masiva afluencia de

asistentes, varias azafatas con bandejas con multitud de bollitos y

pasteles, tanto dulces como salados, los ofrecían a los recién

llegados —la gran mayoría, periodistas—. De éstos —como se conocían

entre todos ellos—, se hablaban unos a otros, preguntándose por el

motivo de la rueda de prensa, pero ninguno sabía nada. Otra

azafata, detrás de una mesita situada a la derecha, en donde

normalmente estaban los cómodos sillones de piel marrón, ofrecía

todo tipo de variedades de café o té. Poco a poco, todos fueron

pasando y subiendo por las escaleras hasta la misteriosa segunda

planta, a la que ahora sí se podía acceder.

En ese mismo

hall de entrada, y debido a que se preveía una masiva afluencia de

asistentes, varias azafatas con bandejas con multitud de bollitos y

pasteles, tanto dulces como salados, los ofrecían a los recién

llegados —la gran mayoría, periodistas—. De éstos —como se conocían

entre todos ellos—, se hablaban unos a otros, preguntándose por el

motivo de la rueda de prensa, pero ninguno sabía nada. Otra

azafata, detrás de una mesita situada a la derecha, en donde

normalmente estaban los cómodos sillones de piel marrón, ofrecía

todo tipo de variedades de café o té. Poco a poco, todos fueron

pasando y subiendo por las escaleras hasta la misteriosa segunda

planta, a la que ahora sí se podía acceder.

Más de uno se llevó una enorme desilusión. No había suelos dorados, ni las columnas eran de plata, ni las ventanas tenían diamantes incrustados. El mismo suelo de mármol blanco y negro, con las mismas cuatro columnas decoradas con motivos florales, y los mismos ventanales que integraban la planta baja, eran los que formaban esa segunda planta. La diferencia fundamental estribaba en que la planta baja tenía los techos muy altos y esta otra no tanto, los tenía a una altura normal, de no más de tres metros. Además, no había puertas para los ascensores, éstos no paraban en esa planta. En su lugar, en la fachada sur, una pequeña mesa alargada con dos sillas y dos micrófonos, con el logotipo de la Compañía. En lugar de los cómodos sillones en piel y las mesas de mármol de la planta baja, multitud de sillas plegables estaban dispuestas enfrentadas a la mesa de los micros. Encima de cada silla, una carpeta cerrada de color gris con el logotipo de la Kermadec y un escueto «NO ABRIR». Había también, en el lado opuesto al de las escaleras, otro cuarto de baño, justo encima del de la planta baja. Por lo demás, la sala estaba completamente diáfana. En cualquier caso, más de un periodista avispado, pudo fijarse en que, en general, el suelo, las cuatro columnas, los aseos y todo lo que no fuera móvil —como las mesas o las sillas—, estaba completamente nuevo y recién instalado. En el baño, incluso, quedaba todavía un fuerte olor a silicona. Estos y otros muchos detalles fueron analizados posteriormente por todos los asistentes y se debatió largamente sobre ellos. A las diez en punto de la mañana, procedentes de la planta superior —la tercera—, bajaron las escaleras dos hombres, vestidos muy elegantemente. Uno de ellos —el que marchaba el primero—, era el más bajito, pero iba con la cabeza alta y las manos a la espalda, vestía un refinado traje de cuello tipo «mao» de color negro satinado, sin camisa, con los botones en el costado izquierdo de color rojo cerrados hasta arriba y los pantalones a juego. Era John Alexander Hurt, y no parecía en absoluto incómodo ante el aluvión de flashes, luces y fotos que les hicieron en un instante. El otro hombre, un poco más alto, era un señor más mayor, que rondaría los cincuenta años, y que vestía un traje beige, bastante más clásico que su acompañante. Tenía un bigotito pequeño y ligeramente canoso, que le daba carácter y personalidad. Ninguno de los invitados sabía quién era, pero andaba con la misma actitud impertérrita de su acompañante. Tenía los ojos grises y una mirada profunda y cautivadora. Encima de la mesa de los micrófonos, enfrente de cada silla, un pequeño letrero de papel indicaba los nombres de los ponentes. John Alexander Hurt y Jürgen von Einrich, decía sencillamente. No había nada más, ni cargos, ni posiciones, ni nada. Lentamente, se dirigieron hacia la mesa, y cada uno tomó asiento en sus respectivos lugares. Fue el empresario inglés el que comenzó a hablar.

—Buenos días a todos —dijo lentamente, esperando a que el ligero murmullo que todavía se oía en la sala se silenciara—. Y bienvenidos al edificio Kermadec. Por favor, no abran todavía el dossier que tiene cada uno de ustedes encima de las sillas, no se preocupen que lo harán más adelante —hizo una pausa y continuó—. Supongo que se habrán preguntado la razón por la cual les hemos convocado hoy —hizo una pausa motivada por el murmullo de los asistentes, y prosiguió—. Para contestar a ello, me gustaría presentarles al vicepresidente de una de nuestras corporaciones, al señor von Einrich, director del proyecto PCC de Poliplastics.

—Ya. Buenos días —dijo secamente. Hablaba en inglés, con un claro acento alemán, con ese toque gutural tan característico—. Les hemos convocado para anunciarles que vamos a comercializar un nuevo material plástico, completamente revolucionario en su concepción, y que ya estamos utilizando en varias instalaciones con resultados más que óptimos.

—¿Eso es todo? —preguntó un periodista desde el fondo de la sala. Varias voces de desaprobación y de decepción recorrieron toda la sala.

—Caballeros, por favor —dijo John Alexander, sin levantarse—. Esto solamente acaba de empezar. Un poco de silencio, por favor.

—¿Qué tipo de plástico? —preguntó una joven periodista francesa del diario «Le Monde».

—Gracias —dijo el empresario inglés mirando a la joven—. ¿Señor Einrich?

—Ya —dijo inclinando la cabeza—. Lo hemos llamado PCC, que es el acrónimo que viene de su nombre abreviado, el Poli—Carbono—Crilato. Es decir, se trata de un copolímero mezcla de Policarbonatos y Metacrilatos. El nombre completo —hizo una pausa, y añadió, con mucha sorna—, no me lo sé de memoria, pero tiene más de treinta sílabas.

La gente se rió abiertamente, y parecía como si el propio John Alexander se relajara un poco. Lo que nadie en toda la sala se percató fue del deportivo último modelo, Vauxhall azul oscuro, con los cristales tintados en negro que —dos plantas más abajo—, justo en ese momento entraba lentamente al parking privado del propio empresario inglés.

—¿Por qué le han dado tanta solemnidad a esta presentación? —preguntó otro periodista.

—Permítame contestar a mí —interrumpió John Alexander—. Como sabrán de sobra, el mundo se está deshaciendo lentamente. No quiero crear el pánico entre la gente. Simplemente constato algo que todos, en nuestro interior más pesimista, presagiamos —hablaba despacio y con la tranquilidad con la que solía hacerlo casi siempre—. Desde mi posición, en la que, cuando he podido echar una mano al que lo ha necesitado, lo he hecho siempre, y sin pedir nada a cambio. Pues bien, desde hace varios años, además de la ayuda a los que han sufrido grandes pérdidas, hemos estado trabajando en otros frentes para evitar más catástrofes similares. En definitiva, para adelantarnos a lo irremediable.

—¿Y creen que un nuevo plástico evitará el cambio climático?

—No —contestó el alemán—. Pero gracias a él estaremos preparados para cuando llegue.

—¿Y cuando llegará? —preguntó otro periodista.

—Si lo supiéramos —dijo el alemán—, seguramente no estaríamos aquí, ¿no le parece?

—Lo que está claro es que llegará más pronto de lo que creíamos —matizó el empresario inglés.

—¿En qué medida —preguntó un periodista británico, poniéndose en pie— este nuevo plástico conseguirá hacer que estemos preparados para el cambio climático?

—Ya —dijo el señor Einrich—. El cambio climático no se dará de un día para otro. No nos acostaremos un día estando bien, y al día siguiente nos levantaremos estando mal. De hecho, ya ha empezado, y desde hace ya varios años. Este nuevo plástico se ha probado con éxito frente a la corrosión del agua marina, a los efectos de la radiación ultravioleta solar, frente a descargas eléctricas y frente a multitud de elementos meteorológicos peligrosos, o que pudieran derivarse de catástrofes.

—¿De qué tipo? —siguió preguntando el periodista, que no se había sentado.

—Todos recordarán el tsunami de Indonesia —volvió a interrumpir John Alexander—, en el que un terremoto desoló varios países y truncó la vida de millones de personas. Si las instalaciones cercanas al tsunami hubieran estado construidas por este material, seguramente se habrían salvado muchas de ellas.

—Ya —interrumpió el alemán—. En la composición del PCC, además de los dos polímeros principales, intervienen multitud de aditivos, que son los que le confieren las propiedades finales al producto. Dos de esos compuestos son el Titanio y el Molibdeno, añadidos en proporciones muy precisas, que hacen que el material sea tremendamente resistente a esfuerzos de flexión o de torsión, y prácticamente irrompibles en esfuerzos de tracción o compresión. Además, la fragilidad propia de este tipo de compuestos, como la fibra de carbono, ha sido solventada introduciendo otros plásticos, de la familia de los elastómeros, también entre los aditivos.

—¿Han patentado la fórmula del material? —volvió a preguntar el periodista británico.

—No —respondió John Alexander—. Este plástico se ha creado con el único objetivo de ayudar al ser humano a sobrevivir a las catástrofes naturales que están por venir. Si patentáramos la fórmula, ésta se haría pública, facilitando su uso indiscriminado por parte de numerosas empresas. Pero la verdadera naturaleza prodigiosa del material radica en su proceso de sintetización, en donde se le confieren todas sus propiedades físicas, mecánicas y dinámicas. Lógicamente, un incorrecto proceso de sintetización, o una errónea aplicación de los aditivos ocasionará sin duda daños irreparables.

—¿Y la Kermadec se encargará de toda la fabricación y distribución del plástico, así como de obtener todos los beneficios? —preguntó otro periodista, adelantándose al británico, que se sentó al fin.

Se hizo un pequeño silencio, que rompió el empresario inglés.

—¿Quién ha preguntado eso? —inquirió lenta y pausadamente.

—Eduardo Gutiérrez Muñoz, de la Cadena Ser, de España —dijo un sonrojado chico joven de las primeras filas, poniéndose en pie.

—Así es, señor Gutiérrez. La Compañía Kermadec se encargará de toda la fabricación y distribución, como muy bien ha insinuado usted —contestó el inglés sin inmutarse, pero mirando con ojos furiosos al periodista español—. Pero permítame decirle que este complejo procedimiento de síntesis es bastante caro, y todos los beneficios que obtengamos, se destinarán exclusivamente a la creación de más material. Y después de donar más de cien millones de euros a los afectados en muchas otras catástrofes, no creo que se me pueda tachar ahora de tacaño o de usurero, únicamente por invertir mucho más dinero, precisamente por intentar evitar esas catástrofes.

Un murmullo de aprobación hacia el inglés —y de reproche hacia el español—, recorrió toda la sala. Hubo quien, incluso, llegó a mirar con desprecio al periodista español, simplemente por haber formulado aquella pregunta. Fue el señor Einrich el que rompió el murmullo, unos momentos más tarde.

—Seguramente querrán ver y comprobar de primera mano las asombrosas propiedades del material, ¿verdad? Porque les estamos hablando de algo que es muy bueno y maravilloso, pero preferirán constatarlo por ustedes mismos

—Así es, contestaron la mayoría de los periodistas.

—Ya. Pues entonces, vamos a jugar a un pequeño juego —dijo el alemán poniéndose en pie—. Supongo que conocerán el juego de la ruleta rusa.

De nuevo el rumor de los comentarios de los asistentes ensordeció a los ponentes, haciendo imposible escucharles.

—Caballeros, por favor —cada vez que John Alexander hablaba, todo el mundo escuchaba. Tenía esa extraña habilidad de causar admiración allá por donde fuera—. Un momento de silencio por favor. Naturalmente que no les vamos a obligar a jugar a la ruleta rusa, tengan paciencia, por favor.

—Ya veo que efectivamente lo conocen —dijo irónicamente el alemán—. No vamos a jugar exactamente a eso, pero sí vamos a hacer algo parecido.

Sacó de debajo de la mesa dos chalecos antibalas, de esos forrados de lona azul, con pequeños bolsillos de velcro en los frontales. Sacó también una pistola negra, como la que salen en las películas. En la pared que tenían a la espalda, la que cubría el hueco de los ascensores, había un gancho diminuto, que había pasado desapercibido para todo el mundo. El alemán, en un gesto rápido y marcial, se levantó y colgó los dos chalecos en el gancho, uno delante del otro, de tal manera que desde el frente solamente se veía uno.

—¿Alguno quiere probar primero? —preguntó dándose la vuelta y dirigiéndose a los periodistas, enseñándoles la pistola. Todos entendieron de qué se trataba.

Varios fueron los que quisieron —y también hubo muchos que protestaron—, pero el alemán tenía ya decidido el elegido.

—¿Señor Gutiérrez? ¿Le apetece probar? —preguntó el alemán, mirando por encima de las primeras filas.

El periodista español, que estaba sentado intentando pasar desapercibido, no tuvo más remedio que levantarse y aceptar. Se dirigió lentamente hacia la tarima donde estaban los dos ponentes. El alemán, en un gesto educado, le quitó el seguro a la pistola, y se la tendió al periodista, diciendo en voz alta:

—Fíjense bien, señoras y señores, que va a disparar con una pistola reglamentaria, en concreto con una semiautomática de calibre de nueve milímetros, y a una distancia de no más de tres metros —dijo mientras se retiraba junto a John Alexander unos metros hacia atrás—. Les aseguro que, a esta distancia, el destrozo es de dimensiones considerables. Señor Gutiérrez, cuando quiera, apunte bien y dispare a los chalecos.

El reportero español levantó el brazo lentamente y, tomándose su tiempo, apuntó con calma a los chalecos, que por su color oscuro, resaltaban claramente en la pared blanca. Respiró despacio un par de veces, detuvo la respiración y apretó el gatillo. La detonación sonó muchísimo, y retumbó incluso el suelo. La mayoría de los presentes se asustaron por el estruendo, ya que no se esperaban que se escuchara tan fuerte. Se hizo el silencio durante unos interminables instantes. Hasta que el propio alemán se acercó hasta donde pendían los chalecos. Cogió el primero y lo examinó detenidamente. En la parte frontal tenía un agujero en todo el centro, pequeño y limpio y la parte trasera, de ese primer chaleco, también estaba agujereada. La bala lo había atravesado.

—Observen, si son tan amables, lo que es capaz de hacer un arma normal, a tres metros de distancia —dijo, metiendo el dedo por el agujero del chaleco—. Por favor, véanlo ustedes mismos —dijo dando el chaleco a uno de los de la primera fila.

Entonces el alemán, despacio y con parsimonia, se acercó de nuevo al gancho de la pared, en donde el otro chaleco todavía estaba colgado. Lo cogió y lo examinó igual que al anterior. En este caso, la bala estaba incrustada en la parte frontal. No lo había atravesado.

—Fíjense ahora, señoras y señores, que los seis milímetros de acero del segundo chaleco antibalas sí han podido detener a la bala. Han hecho falta dieciocho milímetros para detener una bala. Compruébenlo ustedes mismos —dijo de nuevo, ofreciendo el chaleco, con la bala totalmente empotrada, al mismo periodista, que ya había pasado el otro a sus colegas.

Entonces el alemán, con mucha solemnidad, explicó brevemente cómo la bala había atravesado el primer chaleco, gracias a la peculiar forma curva de la cabeza. Habló también de los diferentes tipos de balas, de las pistolas semiautomáticas e, incluso, de los chalecos antibalas, y de cómo habían hecho este mismo experimento en muchas otras ocasiones. Hasta que todos los invitados hubieron comprobado el estado de los dos chalecos. John Alexander —que hasta entonces había estado callado, de pie, con las manos detrás de la espalda—, y ante la sorpresa de todos los asistentes, se colocó él mismo el chaleco agujereado, ciñéndose bien los cierres al tórax y a los hombros. Un murmullo de preocupación recorrió la sala. Todos se preguntaban qué demonios estaba ocurriendo. Entonces el alemán sacó de debajo de la mesa otro objeto, distinto de los anteriores. Era una pequeña planchita, muy fina, cuadrada y de algo transparente parecido al cristal, de unos cuarenta centímetros por cada lado, y que se doblaba muy ligeramente al moverla.

—Señoras y señores —dijo el alemán levantando la pequeña lámina y mostrándola a los reporteros—. Les presento al Poli—Carbono—Crilato.

De nuevo, por tercera vez, entregó el objeto a los periodistas de la primera fila, que —esta vez mucho más intrigados—, lo examinaron con curiosidad. Exteriormente era igual que el cristal, completamente transparente, pero era mucho más maleable y flexible. Era una lámina de dos milímetros de espesor, por lo que se doblaba con mucha facilidad, pero por mucho que los periodistas lo intentaron, no pudieron romperlo. Una vez que todos lo hubieron examinado concienzudamente, John Alexander tomó la plancha de PCC, con ambas manos, y se colocó justo debajo del gancho en donde minutos atrás habían estado colgados los chalecos, delante de todos los asistentes, sujetando la plancha delante suya y tapándose con ella el vientre. Su cara era inescrutable. No parecía asustado ni preocupado, pero tampoco sonreía ni hablaba.

—¿Señor Gutiérrez? —preguntó el alemán.

—¿Se ha vuelto usted loco? ¿Qué quiere, que le mate? —preguntó el periodista español atónito.

—No se preocupe, que no ocurrirá nada de eso.

—Mire, disparar a un chaleco es una cosa, y disparar a un ser humano es otra. Lo siento, pero no lo haré.

—Bien, bien —dijo el alemán—. Lo haré yo mismo. Pero queríamos que lo hiciera alguno de ustedes para que no pensaran que había truco.

—No se preocupe, que nos fiamos —dijo el español, un poco molesto.

Acto seguido, el alemán, muy lentamente, se colocó delante del empresario inglés, que le miraba con los ojos fríos como el hielo.

—Observen, señoras y señores que disparo con el mismo arma que ha atravesado completamente un chaleco antibalas. Naturalmente, las balas siguen siendo del mismo tipo. Veamos qué ocurre con el PCC.

Hubo varios periodistas que se taparon los oídos, para evitar el estallido del sonido. Hubo otros que se taparon los ojos, porque no querían mirar cómo disparaban al último premio Nobel de la Paz. Muchos se dieron la vuelta, muertos de miedo. El resto, con el corazón encogido, observaron atónitos cómo el alemán, como si de una ejecución se tratase, se giró hacia el empresario inglés y le apuntó hacia donde éste tenía la planchita de PCC.

De nuevo el ruido de la detonación fue ensordecedor. Incluso alguno de los presentes no pudo evitar soltar un pequeño grito por el susto. De inmediato, todas las miradas se dirigieron hacia la pared blanca.

Las caras de los asistentes hablaban por sí solas. Atónitos, no podían creer lo que acababan de ver. Aquella planchita de cristal había aguantado sin problemas, y ahí seguía en pie el empresario inglés, con la misma expresión fría que antes. La bala, del mismo tipo que la que estaba incrustada en el segundo chaleco, estaba alojada en la planchita de cristal.

—Fíjense por favor, damas y caballeros —dijo gritando el alemán, mientras levantaba la lámina de PCC ante los ojos de los asombrados periodistas—. El PCC ha aguantado sin problemas el disparo.

Con el dedo índice, empujó suavemente la bala de nueve milímetros aplastada contra el cristal, separándola con facilidad y cayendo ésta al suelo. Seguidamente, entregó el PCC otra vez a los periodistas, para que comprobaran su estado, mientras tomaba asiento en la mesa del estrado, junto a John Alexander, que se quitaba el chaleco con calma y tranquilidad.

Todos los reporteros allí invitados no daban crédito a lo que acababan de presenciar.

—Por favor —dijo John Alexander—. Abran ahora el dossier que tienen en sus asientos, y podrán ver un reportaje fotográfico de otros muchos ensayos a los que hemos sometido al PCC, así como otras fotografías de su síntesis y de su moldeo, en nuestras propias instalaciones, aquí en el edificio Kermadec.

En el interior de la carpeta gris, varias fotografías realizadas en el interior de un laboratorio mostraban a gente trabajando en moldes y en los típicos ensayos de tracción, de torsión, y de dureza y fragilidad a los que se someten multitud de probetas de materiales de todo tipo, desde aceros de gran calidad, hasta aluminios o, incluso, otros plásticos como la fibra de vidrio o de carbono, por ejemplo. En las fotografías, los ensayos los realizaban a probetas de PCC, que daban resultados extraordinarios en todos los casos. Multitud de gráficas y de tablas con los resultados de los diferentes ensayos formaban también parte del extenso dossier que cada periodista tenía en su poder.

Después de varios minutos, en los que los invitados estuvieron ojeando con curiosidad las fotografías, surgieron de nuevo las preguntas.

—¿En dónde se va a utilizar el PCC? ¿En chalecos antibalas? —preguntó alguien.

—Ya —contestó el alemán sonriendo—. Sería una buena opción. Ya. En un principio se pensó en buscar materiales que sustituyeran paulatinamente los elementos férricos convencionales, como el acero o las fundiciones, que siempre se han visto perjudicados por la corrosión del agua marina, pero no conseguiríamos detener el proceso de calentamiento terrestre.

—Posteriormente —continuó John Alexander—, nos dimos cuenta de que este proceso era inevitable, por lo que pensamos en algunas alternativas. Una de ellas fue la de construir instalaciones capaces de aguantar en las peores condiciones posibles, es decir, con vientos fuertes, con multitud de descargas eléctricas, con radiaciones ultravioleta e, incluso, bajo el azote de las olas marinas debidas a la subida del nivel del mar.

—Y después de cinco años de investigación —concluyó el alemán—, aquí tenemos el resultado.

—¿Qué tipo de instalaciones?

—Estaciones submarinas —dijo el empresario inglés—. Por el momento, ya hay tres proyectos casi a punto de concluir, que van a ser las primeras estaciones submarinas de estudio del agua, íntegramente construidas en PCC, desde la estructura hasta los cerramientos. Inevitablemente, habrá algunos elementos interiores construidos en aceros de gran calidad, pero casi todo será en PCC. En ellas, se analizará todo, desde las temperaturas, las corrientes marinas o el pH, hasta la flora y la fauna submarina local, gracias a inmersiones periódicas.

—¿Por qué del agua, y no de la atmósfera o el ozono?

—Porque pensamos que es mejor adelantarse a los acontecimientos, y el deterioro atmosférico y de la capa de ozono, según todos los estudios, es inevitable y está condenado al fracaso, a corto o medio plazo, y derivará en un incremento excesivo de los niveles del mar, provocando nuevas situaciones catastróficas. Si comenzamos a utilizar materiales que soporten toda esa carga de agua y que, además, hayan sido fabricados sin emitir ningún tipo de contaminación, lo conseguiremos.

—¿Estaciones submarinas?

—Eso es. Tres en concreto. Están enclavadas en tres puntos estratégicos que, por el grado de salinidad, la temperatura del mar y por otras muchas características fisicoquímicas del agua servirán para determinar la viabilidad de ulteriores construcciones en entornos semejantes.

—¿Cuáles son esos puntos?

—El primero se encuentra en el sudeste de España. Concretamente, en el Mar Menor, en la costa murciana. El Mar Menor es un pequeño golfo que casi se cierra al Mar Mediterráneo, y en donde concurren varios factores biológicos que hacen de éste un enclave perfecto para el estudio de la flora y la fauna, de las variaciones en la temperatura y de otras propiedades del agua. La estación, que es la más pequeña de todas, está sumergida entre los veinte y los cuarenta metros de profundidad, por lo que soportará importantes presiones en su estructura. Además, está adosada a la pared de tierra firme que forma La Manga del Mar Menor, en su parte norte, orientándose tanto hacia el Mar Menor como hacia el Mar Mediterráneo. De esta manera se podrán analizar con rigor y precisión ambas aguas, y la miscibilidad y la solubilidad de una en otra. Tendrá cabida para diez técnicos, que permanecerán en la estación continuamente.

—La segunda de las instalaciones —continuó el empresario inglés—, está ya terminándose en el fondo del Mar Muerto, a casi cuatrocientos metros de profundidad, en donde también concurren varios factores climáticos clave en el estudio del agua. La estación estará formada por cinco niveles, y dará cabida de forma completamente autónoma a veintidós personas, que no necesitarán salir de la estación para nada.

—¿Y cómo vivirán? ¿Cómo se alimentarán? ¿Cómo obtendrán energía? —preguntaron desde el fondo.

—Esas preguntas serán respondidas en otra ocasión —respondió con brusquedad el inglés—. No debe preocuparles eso ahora. Basta con decir que han sido muchas las horas trabajadas en el desarrollo de este tipo de instalaciones, y que es ahora cuando podemos comprobar los resultados. Lo único que podemos adelantar es que todas las instalaciones están siendo construidas en PCC, y parece que aguantan a la perfección. Deben percatarse de que a cuatrocientos metros de profundidad bajo el mar, la presión que deben soportar los cerramientos de la estación es enorme.

—¿Y la tercera?

—La tercera de las estaciones se está terminando ya de construir en la costa sur de Groenlandia, en un entorno importantísimo para el estudio de los gradientes de temperaturas y de las corrientes submarinas del Océano Atlántico, fundamentales en la climatología terrestre, como todos ya sabréis. La estación estará también adosada a las paredes verticales de la isla danesa, a una profundidad que va desde los ochenta metros en el nivel superior de la estación, hasta los ciento diez metros del nivel más profundo. Es la más grande de las tres y podrán trabajar en ella, cuando esté operativa, treinta empleados. Deben darse cuenta de que las temperaturas del agua en esa zona, y a esa profundidad, son realmente frías ya que se alcanzan los treinta grados bajo cero, y en donde esas enormes presiones existentes mantienen el agua en estado líquido.

En ese momento, multitud de preguntas se formularon sin control. Todos los periodistas estaban muy excitados y no paraban de gritar. ¿Cómo lo han hecho? ¿Por qué lo han mantenido en secreto? ¿Quiénes habitarán las estaciones? ¿Tienen previsto la construcción de alguna más? ¿Cómo pueden subsistir? Estas y otras muchas cuestiones se oyeron en el salón de la segunda planta del edificio Kermadec. Sentado en el estrado, con la mirada y fría y penetrante, John Alexander Hurt esperaba paciente a que se restableciera la calma.

—Cálmense, por favor —decía el alemán, cada vez más nervioso.

Lentamente, el empresario inglés se puso en pie. En un gesto tranquilo, levantó suavemente el brazo derecho, pidiendo silencio.

—Por favor, ya han visto la demostración fehaciente de las enormes capacidades del PCC. Tengan la amabilidad de preguntar lentamente lo que quieran, que tanto mi compañero como yo mismo les responderemos gustosamente —dijo sentándose.

—¿Van a construir más instalaciones?

—En principio, no. Dense cuenta que es muy caro fabricarlas y más todavía construirlas. No solamente por el material y la fabricación en sí, sino porque también se necesitan multitud de permisos para las obras, de los gobiernos pertinentes. Y eso créanme que es más caro todavía que el PCC —un risa general hizo que todos se relajaran un poco—. Por poner un ejemplo, para la estación del Mar Muerto, hemos tenido que negociar con los gobiernos de Israel, de Cisjordania y de Jordania, y les aseguro que han sido negociaciones duras y complicadas. De cualquier forma —continuó el inglés—, tenemos en nuestro poder multitud de proyectos acerca de nuevas instalaciones, no ya de estudio del mar, sino más bien pensadas para una posible evacuación en caso de emergencia, de manera que pudieran ser habitadas por el ser humano durante el máximo tiempo posible.

—¿Habitadas? ¿Y cuánta gente podría albergar?

—Lamentablemente, no toda la que nos gustaría.

—¿Evacuación?

—Eso es. Imagínense por un momento que el nivel del mar sigue subiendo. Muchísima gente perdería sus hogares. Millones de personas quedarían en la calle y se producirían cuantiosas pérdidas humanas y materiales. Imagínense también que ese nivel del mar siguiera subiendo y subiendo, más y más, y que lo haga incluso de manera más brusca y violenta y que llegue a alcanzar límites nunca conocidos. Comprendo que pueda parecer un cuento de ciencia ficción, pero nunca está de más pensar en un devenir pesimista de los acontecimientos —hizo una pequeña pausa, para dejar meditar un instante a los periodistas—. El planeta se encuentra en un punto complicado, de gran inestabilidad, y no me gustaría que el ser humano desaparezca de la faz de la Tierra, pero es una coyuntura que se puede dar, y que debemos contemplar como posible. Naturalmente, todos intentaremos que no ocurra, pero si sucediera, estaremos preparados.

No dijo más. Tampoco hacía falta. Un brutal y desolador silencio se apoderó de todos los asistentes. Todas las preguntas que unos momentos antes se sucedían descontroladamente, fueron sustituidas por un silencio desesperanzador. En el caso en el que se extinguiese la vida sobre la faz de la Tierra, una medida de emergencia —aunque solo la disfrutaran unos pocos—, no era tampoco una mala noticia, pero dejó sin habla a los periodistas.

—Caballeros, por favor. Tampoco les he dicho que vaya a producirse necesariamente. Según todos los indicios, y según la opinión de la mayoría de los expertos, no llegaremos nunca tener que tomar esas medidas. Pero es necesario ser prevenidos, ya que luego lo podríamos necesitar. Y quizás no diera tiempo.

El silencio se prolongó durante unos instantes más. Después, éste fue seguido por un ligero y suave murmullo entre los asistentes. Lentamente, el señor Hurt miró de un lado a otro de la sala, esperando alguna pregunta más.

—Caballeros, ¿tienen alguna pregunta más, acerca del PCC o de sus propiedades?

Nadie contestó. La mayoría de los reporteros ojeaba el dossier y sus fotografías, o hablaba en voz baja por el teléfono móvil, o charlaba también en silencio con el de al lado, lo que motivaba un murmullo suave.

—Bien, caballeros, si no tienen más que decir, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de su visita al edificio Kermadec. Muchas gracias y que pasen un buen día.

Lentamente, tal y como habían entrado, el empresario inglés John Alexander Hurt, y el alemán Jürgen von Einrich se marcharon subiendo las mismas escaleras por donde habían aparecido un rato antes, dejando detrás de ellos a un grupo de unos doscientos cincuenta periodistas, que no tardaron mucho en reaccionar y en salir por las mismas escaleras, pero en sentido contrario, en dirección a la planta inferior, a la salida del edificio Kermadec.