27

Abro los ojos despacio. Estoy en el suelo, junto a la cama. Me siento para desearle buenos días a Stefanie, y entonces me doy cuenta de que ella está en Las Vegas y yo, en San Petersburgo. No, un momento, en San Petersburgo estuve la semana pasada.

Estoy en París. No. París fue después de San Petersburgo.

Estoy en Shanghái. Sí, eso, estoy en China.

Me acerco a la ventana. Descorro las cortinas. Contemplo el perfil de la ciudad, que parece diseñada por alguien que hubiera consumido setas alucinógenas. Es como una especie de Las Vegas de la ciencia ficción. Los edificios son todos distintos, todos extraños, y todos aparecen recortados en el cielo azul. En sentido estricto, no importa dónde estoy, porque partes de mí todavía están en Rusia, en Francia, y en los últimos doce sitios en los que he jugado. Y la mayor parte de mí, como siempre, está en casa, con Stefanie y Jaden.

Sin embargo, esté donde esté, la pista de tenis siempre es la misma, como también lo es la meta: quiero ser número 1 al terminar 2002. Si soy capaz de conseguir un triunfo aquí, en Shanghái, un pequeño triunfo, seré el hombre de más edad de toda la historia del tenis en acabar el año en primera posición del ranking, y superaré el récord de Connors.

«¡Vamos, Jimmy, este es un punk, y tú una leyenda!».

Quiero que ocurra, me digo a mí mismo. No lo necesito, pero lo quiero.

Pido café al servicio de habitaciones, y después me siento al escritorio y escribo mi diario. No es propio de mí llevar un diario, pero hace poco he empezado uno, y no ha tardado en convertirse en un hábito. Me siento impulsado a escribir. Estoy obsesionado con dejar huella, en parte porque se me ha desarrollado un miedo creciente a no estar aquí lo bastante como para que Jaden me conozca. Vivo en aviones, y el mundo es cada vez más peligroso, más impredecible, y me da miedo no poder contarle a Jaden todo lo que he visto, todo lo que he aprendido. Así que cada noche, esté donde esté, garabateo unas cuantas líneas. Pensamientos desordenados, impresiones, lecciones que he aprendido. Ahora, antes de dirigirme al estadio de Shanghái, escribo:

Eh, colega. Tú estás en Las Vegas con mamá, y yo estoy en Shanghái, echándote de menos. Después de este torneo, es posible que acabe como número 1. Pero te prometo que solo pienso en volver a casa para estar contigo. El tenis me somete a mucha presión, pero me siento extrañamente empujado a seguir. He tardado bastante en ser consciente de ello. Me he rebelado contra ello durante mucho tiempo. Pero ahora, simplemente, trabajo tan duro como puedo, y dejo que las cosas pasen solas. Sigue sin entusiasmarme demasiado la mayoría de las veces, pero sigo adelante por todas las cosas buenas que tiene. Buenas para el juego, buenas para tu futuro, buenas para muchos niños de mi escuela. Valora siempre a los demás, Jaden. Da mucha paz cuidar de la gente. Te quiero y siempre estaré ahí para ti.

Cierro el diario, salgo de la habitación y me destroza el checo Jin Novak. Humillante. Y lo peor del caso es que no puedo irme del país y regresar a casa. Debo quedarme un día más para jugar una especie de partido de consolación.

De vuelta en el hotel, embargado por la emoción, vuelvo a escribirle a Jaden:

Acabo de perder el partido y me siento fatal. No quiero volver mañana a la pista. Tengo tan pocas ganas que casi he deseado lesionarme. Imagínatelo, tener tan pocas ganas de hacer algo que prefieras hacerte daño. Jaden, si alguna vez algo te abruma tanto como me ha abrumado a mí hoy, tú baja la cabeza y sigue trabajando, y sigue intentándolo. Enfréntate a lo peor y date cuenta de que no es tan malo. Ahí tendrás tu oportunidad para sentirte en paz. Yo quería irme, salir de aquí y volver a casa para verte. Es duro quedarse y jugar, es más fácil volver a casa y estar contigo. Por eso me quedo.

Al terminar el año, como era de esperar, Hewitt acaba como número 1. Le digo a Gil que necesito subir un grado más el listón. Él me diseña un nuevo régimen para mi viejo yo. Extrae ideas de sus cuadernos de Leonardo da Vinci y pasamos semanas trabajando solo en mi deteriorada mitad inferior. Día sí, día no, se planta delante de mí mientras yo desarrollo las piernas, y me grita: ¡Big Thunder! ¡Australia te llama!

Unas piernas débiles te dominan, dice Gil. En cambio, unas piernas fuertes te obedecen.

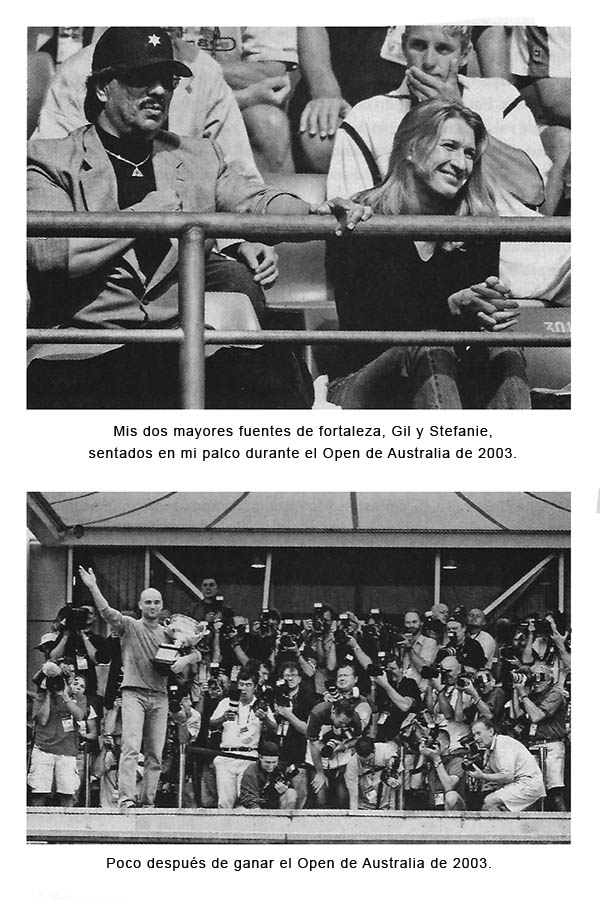

Cuando llego a Melbourne, me siento lleno de energía. Parto como segundo cabeza de serie del Open de Australia de 2003, y salgo a la pista con ganas de comerme el mundo. Llego a semifinales y derroto a Ferreira en noventa minutos. En seis partidos solo cedo un set.

En la final me enfrento al alemán Raner Schuettler. Le gano en tres sets consecutivos, solo pierdo cinco juegos y consigo la victoria más holgada jamás vista en el Open de Australia. Consigo mi octavo triunfo en un torneo de Grand Slam y firmo la mejor actuación de toda mi carrera. A Stefanie, en broma, le comento que se parece a uno de sus partidos, que nunca estaré tan cerca de experimentar el dominio que ella ejercía.

Cuando me entregan el trofeo, dirijo unas palabras al público: esto no lo tenemos nunca garantizado, y, sin duda, los días como hoy son excepcionales.

Alguien, más tarde, me comenta que, por mis palabras, se diría que he vivido una experiencia cercana a la muerte.

Más bien, diría yo, una experiencia cercana a la vida. Mis palabras han sido más propias de alguien que ha estado a punto de no vivir.

Soy el jugador de más edad en treinta y un años que gana un torneo de Grand Slam, y los periodistas no paran de recordármelo. Una y otra vez, antes de que me vaya de Australia, me preguntan si planeo ya la retirada. Yo les digo que no planeo los finales más de lo que planeo los comienzos. Soy el último de una generación, insisten ellos. El último de los mohicanos de la década de 1980. Chang anuncia que se retira. Courier ya lleva tres años fuera de las pistas. La gente me trata como a un viejo chiflado, porque Stefanie vuelve a estar embarazada, y es sabido que vamos por Las Vegas montados en una furgoneta. Aun así, yo me siento eterno.

Por irónico que parezca, mi falta de elasticidad parece jugar a favor de la duración de mi carrera. Como no puedo darme bien la vuelta, mantengo siempre la raqueta muy pegada al tronco, y siempre mantengo la pelota frente a mí. Así, no ejerzo una presión ni una torsión innecesarias sobre el cuerpo. En este estado de forma, comenta Gil, es posible que pueda jugar tres años más.

Tras un breve descanso en Las Vegas, nos trasladamos a Key Biscayne. He ganado ese torneo los dos últimos años seguidos, y cinco veces en total, y nada me detiene. Llego a la final y derroto a Moyà, mi viejo adversario del Roland Garros, que ocupa el puesto número 5 en el ranking mundial. No pierdo ni un set. Es mi sexta victoria en el torneo, con la que supero el récord de Stefanie. También bromeo con ella al respecto: al fin he conseguido hacer algo mejor que ella. Pero mi mujer es tan competitiva que sé que no es recomendable que me meta mucho con ella.

Participo en el Campeonato de Tierra Batida de Houston, y si llego a la final volveré a ser número 1. Lo consigo.

Derroto a Jürgen Melzer 6-4, 6-1, y salimos con Darren y con Gil a celebrarlo. Me bebo varios vodkas con arándano. No me importa que tenga que jugar la final al día siguiente contra Roddick. Ya soy número 1.

Y por eso le gano. Esa mezcla de preocupación y despreocupación es el combinado perfecto.

Días antes de cumplir los treinta y tres años, me convierto en el jugador de más edad que ha alcanzado el puesto número 1 del ranking. Viajo hasta Roma sintiéndome como Ponce de León, pero al bajar del avión me siento como un anciano con dolores en el hombro. En primera ronda juego mal, pero no me agobio por ello, no me lo tengo en cuenta. Semanas después, durante el Roland Garros, todavía noto el hombro dolorido, pero durante las prácticas juego un tenis limpio. Darren dice que estoy imparable.

En segunda ronda me toca jugar en la pista Suzanne Lenglen, que para mí está llena de malos recuerdos. Aquí perdí contra Woodruff en 1996. Aquí perdí contra Safin en 1998. Juego contra un joven croata, Mario Ancic. Pierdo los primeros dos sets y voy perdiendo en el tercero. Él tiene diecinueve años, mide casi dos metros y sus especialidades son el saque y la volea. No me tiene miedo. Se supone que la pista Lenglen es más lenta, más densa, pero hoy la pelota circula deprisa. Me está costando más de la cuenta controlarla. Pero finalmente me recompongo y gano los dos sets siguientes. En el quinto, agotado, con el hombro que se me cae a pedazos, consigo llegar cuatro veces a punto de partido, pero las desaprovecho todas. Finalmente derroto al chico, pero solo porque él tiene un poco más de miedo que yo a perder.

Estoy en cuartos, y juego contra el argentino Guillermo Coria, otro jovencito. Dice públicamente que yo soy su ídolo. Yo comento en rueda de prensa que preferiría no ser su ídolo y enfrentarme a él en pista dura que serlo y enfrentarme a él en tierra batida. No soporto este polvo. Pierdo cuatro de los primeros cinco juegos. Pero acabo ganando el set. Este polvo me encanta.

Sin embargo, Coria no demuestra la más mínima emoción. En el segundo, de una zancada, se pone por delante 5-1. No falla nada. Es rápido, y cada vez lo es más. ¿Lo he sido yo tanto alguna vez? Intento confundirlo, llevarlo a la red, pero no me sirve de nada. Simplemente, hoy él es mejor que yo. Me echa del torneo, y me hace perder el primer puesto en el ranking mundial.

En Inglaterra, durante un torneo de calentamiento antes de Wimbledon, derroto al australiano Peter Lukzak en un partido que es el número 1.000 de mi carrera. Cuando alguien me informa de ello, experimento la necesidad imperiosa de sentarme. Me tomo una copa de vino con Stefanie e intento repasar mentalmente esos mil partidos. Los recuerdo todos, le digo.

Claro, dice ella.

Como regalo de cumpleaños de Stefanie, la llevo a ver a Annie Lennox en Londres. Es una de sus cantantes favoritas, pero esta noche es mi musa. Esta noche me canta a mí, me habla directamente a mí. De hecho, tomo nota mental de que debo pedirle a Gil que incluya alguna canción de Lennox en nuestro mix Calambres de barriga. Tal vez la escuche antes de todos los partidos.

This is the path I’ll never tread

These are the dreams I’ll dream instead…[7]

Soy uno de los favoritos para ganar en Wimbledon 2003. ¿Y cómo es eso? Desde la década de 1980, ningún jugador que sea padre ha ganado en Wimbledon. Los padres no ganan torneos de Grand Slam. En tercera ronda, me enfrento al marroquí Younes El Aynaoui. Él también acaba de ser padre. Bromeo con los periodistas y le comento que tengo ganas de jugar con alguien que duerme tan poco como yo.

Durante las instrucciones previas, Darren me dice: cuando tengas al tipo acribillándote a reveses desde el principio del partido, cuando lo veas lanzar sus tiros cortados, tú asegúrate de sacarlo de allí. Así se dará cuenta de que no se saldrá con la suya si se limita a sus jugadas seguras desde una posición defensiva. Envíale el mensaje desde el principio y oblígale a cometer errores más adelante.

Buen consejo. Me pongo por delante enseguida, dos sets a uno, pero El Aynaoui no se rinde. En el cuarto set se recupera y dispone de tres pelotas de set. Yo no quiero que el partido se alargue a cinco. Me niego a que se alargue a cinco sets. Los últimos puntos del cuarto set son durísimos, y yo hago todo lo que hace falta, todo lo que me ha aconsejado Darren. Al terminar, cuando ya he ganado el set, y el partido, me siento extenuado. Tengo un día libre, sí, pero sé que no será suficiente.

En la cuarta ronda me enfrento a Mark Philippoussis, un joven australiano con muchísimo talento y con fama de malgastarlo. Tiene un saque potente, tremendamente potente y hoy lo demuestra más que nunca. Dispara a doscientos veinticinco kilómetros por hora. Me coloca 46 aces en total. Aun así, el partido se dirige hacia donde los dos sabemos que se dirige, hacia un quinto set. Cuando vamos 3-4 y saca él, yo, no sé cómo, dispongo de un punto para romperle el saque. Él falla el primero. Yo ya saboreo la victoria. En su segundo saque, lanza un bombazo a doscientos veintidós kilómetros por hora que va directo al centro del recuadro. La velocidad es imposible, sí, pero la ha colocado justo donde yo preveía. Alargo la raqueta, le devuelvo el tiro, y él no puede hacer más que quedarse ahí mirando. Casi se desnuca. Sin embargo, mi resto sale un centímetro fuera de la línea de fondo. Out.

Si hubiera entrado, yo le habría roto el servicio, habría cambiado el impulso, y podría ganar el siguiente juego, y el partido, sacando yo. Pero ahora, como cree que puede ganar, Philippoussis se crece un poco más y me rompe el saque. Me derrumbo enseguida. Hace un minuto he estado a punto de tener el partido a un juego, y ahora él levanta los brazos, triunfante. Así es el tenis.

En el vestuario, noto mi cuerpo distinto. La hierba se ha convertido en toda una prueba, y cinco sets jugados sobre esa superficie me han dejado físicamente destruido. Además, las pistas en Wimbledon, este año, están mejor, lo que se ha traducido en jugadas más largas, en más movimiento, en más contorsiones. De pronto mi espalda se convierte en un problema. Nunca ha estado bien del todo, pero ahora ya me molesta de manera clara y manifiesta. Me duele toda la espalda, hasta el culo, y el dolor sigue, esquiva la rodilla, se conecta con la corva y baja hasta el tobillo. Me alegro de no haber ganado a Philippoussis, me alegro de no haber seguido vivo en el torneo, porque habría tenido que cancelar el siguiente partido.

Cuando está próximo el Open de Estados Unidos de 2003, Pete anuncia su retirada. Se detiene varias veces durante su rueda de prensa, emocionado, antes de poder seguir hablando. Yo me descubro profundamente afectado también. Nuestra rivalidad ha sido uno de los motores de mi carrera. Perder contra él me ha causado un inmenso dolor, pero a la larga también me ha vuelto más resistente. Si le hubiera ganado más a menudo, o si él hubiera pertenecido a una generación distinta, yo habría obtenido mejores registros, y tal vez me considerarían un jugador mejor, cuando en realidad sería peor.

Han transcurrido varias horas desde que Pete ha dado su rueda de prensa y yo siento una soledad aguda. Soy el único que queda. Soy el único jugador estadounidense en activo que cuenta con torneos de Grand Slam en su haber. Hablo con los periodistas: uno tiende a suponer que dejará el baile cuando lo dejan aquellos con los que entró en él. Pero después uno se da cuenta de que la analogía no es válida, porque yo no soy el que deja el baile. Lo dejan ellos. Yo sigo bailando.

Llego a cuartos de final. Me enfrento a Coria, el que me descabalgó del Roland Garros. Tengo muchas ganas de darle la revancha, de eliminarlo, pero la lluvia retrasa varios días nuestro enfrentamiento. Encerrado en el hotel, no tengo nada que hacer salvo esperar y leer. Veo las gotas deslizarse por la ventana, grises como los pelos de mi barba. Cada gota me parece un minuto que se escapa para siempre.

Gil me obliga a beber su Agua de Gil y a descansar. Dice que todo va a ir bien, pero sabe lo que pasa. El tiempo se está agotando. Finalmente las nubes se alejan y estamos en la pista, y Coria no es el mismo jugador de París. Tiene una lesión en la pierna, de la que me aprovecho. Lo agoto sin piedad, lo arrastro por el polvo, y gano los dos primeros sets.

Durante el tercero dispongo de cuatro pelotas de partido, y las desaprovecho todas. Miro hacia la grada y veo a Gil, que se revuelve. En todos mis años de carrera, no se ha levantado nunca de su asiento durante un solo partido, ni para ir al baño. Nunca. Ni una sola vez. Dice que no quiere arriesgarse a que yo lo busque con la mirada en ese momento y no lo vea y me entre el pánico. Él se merece algo mejor de lo que le estoy dando. Vuelvo a concentrarme. Y gano el partido.

No hay tiempo para descansar. La lluvia ha obligado a ajustar los horarios. Debo jugar la semifinal al día siguiente, contra Ferrero, que acaba de ganar el Roland Garros. Tiene tanta confianza en sí mismo que se le sale por los poros. Es cien años más joven que yo, y se nota. Me deja fuera de combate en cuatro sets.

Yo hago reverencias en todas direcciones, lanzo besos al público, y creo que la gente sabe que lo he dado todo. Veo a Jaden y a Stefanie que me esperan en el exterior del vestuario. Stefanie está embarazada de ocho meses de nuestro segundo hijo y la decepción por la derrota se disuelve como una gota de lluvia.

Nuestra hija nace el 3 de octubre de 2003. Otra preciosa intrusa. La llamamos Jaz Elle, y como hicimos con nuestro hijo, juramos en secreto que no jugará al tenis. (Ni siquiera tenemos pista de tenis en el jardín trasero). Pero hay otra cosa que Jaz Elle no hace: dormir. A su lado, su hermano parece narcoléptico. A causa de ello, me voy a Australia a jugar el Open de 2004 con aspecto de vampiro. Todos los demás jugadores se ven frescos, como si hubieran dormido doce horas seguidas. Tienen los ojos brillantes, y se ven todos en forma, musculosos, más corpulentos que en años anteriores, como si cada uno de ellos se entrenara con su propio Gil.

Mis piernas se mantienen frescas hasta semifinales, cuando me cruzo con Safin, que juega como un perro salvaje. El año pasado se saltó casi todos los torneos por culpa de una lesión de muñeca. Ahora, totalmente recuperado, y descansado, resulta imparable. Vamos de un lado a otro, hacia delante, hacia atrás… Nuestros puntos duran una eternidad. Tanto él como yo nos negamos a fallar, a cometer un error no forzado, y tras cuatro horas ninguno de los dos quiere renunciar a ganar. De hecho, ahora tenemos más ganas de ganar que al principio. La diferencia entre nosotros está en el saque de Safin. Él se lleva el quinto set y yo me pregunto si esta habrá sido mi última participación en Australia.

¿Es este el final? Llevo meses oyendo la misma pregunta casi todos los días, pero esta es la primera vez que me la formulo yo.

Descansar te hará bien, me dice Gil. Necesitas descansar más entre torneos, y necesitas escoger tus batallas más cuidadosamente aún. ¿Roma y Hamburgo? No vayas. ¿La Copa Davis? Lo siento, pero no. Tienes que conservar la energía para las grandes competiciones, y la siguiente es Roland Garros.

Tras seguir sus consejos, cuando llegamos a París me siento años más joven. Darren revisa los emparejamientos y prevé un camino fácil hasta las semifinales.

En primera ronda me enfrento a Jérôme Haehnel, un chico de Alsacia de veintitrés años que ocupa el puesto 271 en el ranking y que no tiene siquiera entrenador. Ningún problema, dice Darren.

Pero el problema es grande. Me despluma vivo. Todos mis reveses se estrellan contra la red. Me grito a mí mismo: «¡Tú no eres tan malo! ¡Todavía no estás acabado! ¡No dejes que acabe así!».

Gil, que está sentado en la primera fila, aprieta mucho los labios.

No es solo la edad. Y no es solo la tierra batida. No toco la pelota limpiamente. Estoy descansado, sí, pero también oxidado por todo el tiempo que llevo sin jugar.

Los periódicos informan de la peor derrota de mi carrera. Haehnel declara a los periodistas que sus amigos lo animaban antes del partido asegurándole que iba a ganar, porque yo había perdido hacía poco contra un jugador que era como él. Cuando le preguntan qué quiere decir con eso de un jugador que era como él, responde: malo.

Estamos en la recta final —Gil informa a la prensa—; lo único que pido es que no entremos cojeando en la línea de meta.

Llega junio y me voy a Wimbledon. He perdido cuatro partidos seguidos, mi peor racha desde 1997, y noto que tengo los huesos de porcelana. Gil se sienta a hablar conmigo y me dice que no sabe cuánto tiempo más aguantará viéndome seguir así. Debo pensar mucho, y muy seriamente, en mi retirada, por el bien de los dos.

Yo le digo que ya pienso en mi retirada, pero que antes quiero pensar en Stefanie. Ha sido elegida para ingresar en el Paseo de la Fama Internacional del Tenis. Cómo no. Posee más trofeos de Grand Slam que ninguna otra jugadora de la historia del deporte, al margen de Margaret Court. Quiere que sea yo quien pronuncie el discurso de presentación durante la ceremonia de investidura. Nos trasladamos hasta Newport, Rhode Island. Es un gran día y la primera vez que dejamos a los niños al cuidado de alguien una noche entera. También es la primera vez que veo a Stefanie realmente nerviosa, agarrotada. Teme el momento de la ceremonia. No le gusta ser el centro de atención. Le preocupa decir lo que no debe, olvidarse de darle las gracias a alguien. Está temblando.

Yo, por mi parte, no estoy mucho más relajado. Llevo semanas obsesionado con el parlamento. Es la primera vez que voy a hablar en público sobre Stefanie, y es como escribir algo en nuestra pizarra de la cocina, pero para que lo lea todo el mundo. J. P. me ayuda a trabajar en varios párrafos. Me he preparado muy bien, demasiado, incluso, y cuando subo al estrado noto que respiro aceleradamente. Pero entonces, apenas empiezo a hablar, me relajo, porque el tema es mi tema favorito, y porque me considero un experto en él. Todo hombre debería tener alguna vez la ocasión de presentar a su mujer en la ceremonia de investidura del Paseo de la Fama.

Miro a la multitud, a los fans, veo los rostros de anteriores campeones, y quiero hablarles a todos de Stefanie. Quiero que sepan lo que yo sé.

La comparo a los artesanos y los artistas que construyeron las grandes catedrales medievales: ellos no escatimaban su perfeccionismo cuando construían el tejado, o la cripta, o cualquier otra parte no visible de la catedral. Eran perfeccionistas en todos los resquicios, en todos los rincones ocultos. Y así es Stefanie. Además, ella también es la catedral misma, un monumento a la perfección. Me paso cinco minutos ensalzando su ética del trabajo, su dignidad, su legado, su fuerza, su elegancia. Al terminar, pronuncio la frase más sincera que he dicho sobre ella.

Damas y caballeros, les presento a la persona más importante que he conocido en mi vida.