21

Cambio.

Es hora de cambiar, Andre. No puedes seguir así. Cambio, cambio, cambio. Me repito la palabra varias veces al día, todos los días, mientras unto mantequilla en las tostadas, mientras me cepillo los dientes, no tanto como un aviso, sino más bien como un cántico que me calma. Lejos de deprimirme, de avergonzarme, la idea de que debo cambiar completamente, de la cabeza a los pies, me centra. Por una vez en la vida no escucho esa machacona duda interior que sigue a cada decisión personal. Esta vez no voy a fallar. No puedo, porque si no cambio ahora ya no cambiaré nunca. La idea de estancarme, de seguir siendo este Andre el resto de mi vida…, eso es lo que en realidad me resulta deprimente y vergonzoso.

Y sin embargo…

Nuestras mejores intenciones se ven a menudo obstaculizadas por fuerzas externas, fuerzas que nosotros mismos pusimos en marcha hace mucho tiempo. Las decisiones —sobre todo las equivocadas— crean su propio impulso, y a veces cuesta mucho frenar ese impulso, como sabrá todo atleta. Incluso cuando prometemos cambiar, incluso cuando lamentamos y nos arrepentimos de nuestros errores, el impulso de nuestro pasado sigue arrastrándonos hacia abajo, por el camino del error. El impulso gobierna el mundo. El impulso dice: un momento, no tan deprisa, aquí todavía mando yo. Como a un amigo mío le gusta decir, citando un poema griego antiguo: las mentes de los dioses eternos no se cambian de pronto.

Semanas después de Stuttgart, mientras camino por el aeropuerto de La Guardia, recibo una llamada telefónica. Se trata de un hombre de voz ronca, una voz que juzga y que condena. Es la voz de la Autoridad. Dice que es un médico que trabaja para la ATP. (Creo que esas siglas son las iniciales de Asociación de Profesionales del Tenis). Hay condena en su voz, como si fuera a decirme que me estoy muriendo. Y eso es exactamente lo que me dice.

Le ha correspondido a él analizar mi muestra de orina de un torneo reciente. Es mi deber, añade, informarle de que no ha superado la prueba antidopaje estándar de la ATP. En la muestra de orina que usted entregó se han encontrado trazas de metanfetamina.

Me desplomo sobre una silla de la zona de recogida de equipajes. Llevo una mochila que me quito del hombro y dejo en el suelo.

¿Señor Agassi?

Sí, estoy aquí. ¿Y ahora qué?

Bien, hay que seguir un procedimiento. Tendrá que escribir una carta a la ATP admitiendo su culpabilidad o declarándose inocente.

Ajá.

¿Sabía usted que hubiera alguna probabilidad de que esa droga se encontrara en su organismo?

Sí, sí, lo sabía.

En ese caso, deberá explicar en su carta cómo llegó la droga hasta él.

¿Y después?

Su carta será revisada por un tribunal.

Si usted consumió esa droga conscientemente…, si usted, por así decirlo, se declara culpable, será sancionado, claro está.

¿Cómo?

Me recuerda entonces que en tenis existen tres maneras de violar la ley en relación con las sustancias no permitidas. Las drogas que potencian el rendimiento pertenecerían a la Clase 1, me dice, y comportan una suspensión de dos años. En todo caso, la metanfetamina constituye un caso claro de Clase 2: drogas recreativas.

Pienso: recreativas. De recrear. Re-crear.

Digo: ¿y eso qué implica?

Tres meses de suspensión.

¿Y qué hago una vez que haya escrito la carta?

Tengo aquí una dirección de contacto. ¿Tiene papel y lápiz?

Rebusco en mi mochila hasta encontrar mi cuaderno. Me indica el nombre de una calle, de una ciudad, un código postal. Yo lo anoto todo, aturdido, sin intención, en realidad, de escribir esa carta.

El médico dice algunas cosas más que no oigo, y entonces le doy las gracias y cuelgo. Salgo del aeropuerto y paro un taxi. Mientras me dirijo a Manhattan y miro por la ventanilla sucia, le digo a la nuca del taxista: y hasta aquí el cambio.

Me voy directo a la casa con fachada de ladrillo rojo que Brooke tiene en la ciudad. Por suerte, ella está en Los Ángeles. Sería incapaz de ocultarle mis emociones. Tendría que contárselo todo y ahora mismo no podría asumirlo. Me tumbo en la cama y me quedo dormido al momento. Cuando despierto, una hora después, me doy cuenta de que todo ha sido una pesadilla.

Tardo varios minutos en aceptar que no, que la llamada telefónica ha sido real. Que el médico también era real. Que la metanfetamina fue demasiado real.

Mi nombre, mi carrera, todo pende ahora de un hilo, todo está sobre una mesa de apuestas en la que nadie gana. Todo lo que he conseguido, todo aquello por lo que he trabajado, podría muy pronto no tener ningún sentido. Parte de mi incomodidad con el tenis siempre ha sido esa sensación persistente de que no tenía sentido. Ahora estoy a punto de aprender el verdadero sentido del sinsentido.

Me está bien empleado.

Me quedo despierto hasta el amanecer, preguntándome qué debo hacer, a quién puedo contárselo. Intento imaginar qué sentiré al verme expuesto a la vergüenza pública, no por mi ropa ni por mi rendimiento en el juego, no por cierta campaña publicitaria que alguien me atribuye, sino por mi absoluta estupidez, que es mía y solamente mía. Me convertiré en un paria. Seré una moraleja.

Con todo, a pesar del sufrimiento, durante los días siguientes no me dejo dominar por el pánico. Todavía no. No del todo. No puedo permitírmelo, porque otros problemas más acuciantes me acechan desde todos los flancos. La gente que me rodea, la gente a la que quiero, sufre.

Los médicos tendrán que operar por segunda vez el cuello de la pequeña Kacey. La primera intervención no ha salido bien. Dispongo que la trasladen a Los Ángeles para que reciba el mejor tratamiento, pero durante el periodo de recuperación postoperatorio vuelven a inmovilizarla: tiene que permanecer boca arriba en una cama de hospital y sufre horriblemente. Incapaz de mover la cabeza, dice que le arde la piel y el cuero cabelludo. Además, en su habitación hace un calor espantoso y en eso ha salido a su padre: no lo soporta. Le doy un beso en la mejilla y le digo: no te preocupes, lo solucionaremos.

Miro a Gil y lo veo encogerse por momentos.

Salgo enseguida hacia una tienda de electrodomésticos y compro el aparato de aire acondicionado más potente que encuentro. Gil y yo se lo instalamos en la ventana de su habitación. Cuando giro la rueda para que funcione a potencia máxima y le doy al botón para que se ponga en marcha, Gil y yo chocamos las manos y Kacey sonríe, al tiempo que el aire frío le mueve el flequillo de su preciosa carita redonda.

Después me voy a una juguetería, entro en la sección de baño y le compro uno de esos flotadores para bebés. Se lo coloco a Kacey debajo de la cabeza de manera que esta quede en el centro. Soplo para hincharlo hasta que gradualmente y con gran delicadeza, la cabeza se le levanta un poco sin que pierda el ángulo del cuello. Un gesto de puro alivio, de gratitud, de alegría, recorre el rostro de la niña, y en ese gesto, en esa pequeña tan valiente, hallo lo que había estado buscando, la piedra filosofal que une todas las experiencias, buenas y malas, de los últimos años. Su sufrimiento, su sonrisa frente a él, mi contribución para aliviárselo…, esa, esa es la razón de todo. ¿Cuántas veces más tendrán que mostrármelo? Es por eso por lo que estamos aquí. Para luchar entre el dolor y, siempre que sea posible, para aliviar el dolor de los demás. Así de simple. Y tan difícil de ver…

Me vuelvo hacia Gil, y él lo ve todo, y tiene las mejillas húmedas de llanto.

Un poco más tarde, mientras Kacey duerme, mientras Gil hace como que no duerme ahí, en un rincón, yo me siento en una silla de respaldo duro, junto a la cama, con un cuaderno en el regazo, y escribo una carta a la ATP, una carta llena de mentiras entre las que intercalo alguna que otra verdad.

Reconozco que la droga estaba en mi organismo, pero declaro que no la consumí conscientemente. Expongo que Slim —al que ya he despedido— es un drogadicto confeso, y que habitualmente le echa metanfetamina a sus refrescos, lo que es cierto. Y entonces llego a la mentira central de la carta: digo que un día, sin darme cuenta, me bebí uno de los refrescos de Slim y que de ese modo, involuntariamente, ingerí la sustancia. Afirmo que me sentí envenenado, pero que pensé que la droga saldría de mi organismo rápidamente. Al parecer, no fue así.

Pido comprensión y benevolencia, y la firmo a toda prisa: atentamente…

Permanezco sentado con la carta sobre las piernas, observando el rostro de Kacey. Me siento avergonzado, por supuesto. Siempre he sido una persona sincera. Cuando miento, casi siempre es sin saberlo, o cuando me miento a mí mismo. Pero al imaginar la cara de Kacey al saber que tío Andre consume drogas y que por eso se le impide jugar al tenis durante tres meses, y al multiplicar esa cara por millones de otras caras, no sé qué otra cosa puedo hacer sino mentir.

Me prometo a mí mismo que al menos esa mentira será la última. Enviaré la carta, pero no haré nada más. Dejaré que mis abogados se ocupen del resto. No me presentaré ante ningún tribunal a mentirles a sus miembros a la cara. Nunca mentiré sobre eso en público. A partir de ahí, lo dejaré todo en manos del destino y de esos hombres con traje. Si ellos consiguen solucionarlo en privado, discretamente, tanto mejor. Si no, aceptaré lo que ocurra.

Gil se despierta. Yo doblo la carta y salgo con él al pasillo.

Bajo la luz de los fluorescentes se ve agotado, pálido. Se ve —no acabo de creérmelo— débil. Lo había olvidado. Es en los pasillos de los hospitales donde aprendemos de qué va la vida. Lo abrazo y le digo que lo quiero y que lo superaremos.

Él asiente con la cabeza, me da las gracias, murmura algo sin sentido. Permanecemos en silencio muchísimo rato. En sus ojos veo que sus pensamientos bordean el abismo. Después intenta distraerse. Necesita hablar de algo, de lo que sea, menos del temor, de las preocupaciones. Me pregunta qué tal me va a mí.

Le digo que he decidido volver a implicarme en el tenis, empezar en las ligas menores y trabajarme mi regreso. Le digo que Kacey ha sido para mí un motivo de inspiración, me ha mostrado el camino.

Gil dice que quiere ayudarme.

No, tú ya tienes bastante con lo que tienes.

Eh. Súbete a mis hombros. ¿Te acuerdas? Y busca.

No puedo creerme que todavía conserve la fe. Le he dado muchos motivos para dudar. Tengo veintisiete años, la edad en la que muchos tenistas inician su descenso y le estoy hablando de una segunda oportunidad; Gil ni se inmuta, no arquea una ceja siquiera.

Al suelo, dice. Hay pelea.

Empezamos por el principio, como si fuera un adolescente, como si nunca me hubiera ejercitado, porque ese es el aspecto que tengo. Estoy lento, estoy gordo y frágil como un gatito. Llevo un año entero sin levantar una mancuerna. Lo más pesado que levanté fue el aparato de aire acondicionado de Kacey. Necesito redescubrir mi cuerpo, ganar fuerzas despacio, gradualmente.

Pero antes: estamos en el gimnasio de Gil. Estoy sentado en un banco, y él se apoya en un extensor de piernas. Le cuento lo que le he hecho a mi cuerpo. Las drogas. Le cuento lo de la posible suspensión inminente. No puedo pretender que me saque de las profundidades si no sabe lo bajo que he caído. Al enterarse, parece tan afectado como cuando está en la habitación de hospital en la que se encuentra su hija. A mí, Gil me ha parecido siempre un Atlas, pero es que ahora lo veo, literalmente, como si sostuviera sobre sus hombros el peso del mundo, como si al levantar las pesas levantara también los problemas de seis mil millones de personas. Se le quiebra la voz.

Nunca me he sentido tan asqueado conmigo mismo.

Le digo que no quiero saber nada más de drogas, que no volveré a tocarlas, aunque no hace falta que se lo diga, porque lo sabe tan bien como yo. Carraspea, me da las gracias por sincerarme con él y se lo echa a la espalda. No importa dónde hayas estado, dice. A partir de ahora, lo que importa es hacia dónde vas.

Hacia dónde vamos, digo yo.

Exacto.

Diseña un plan. Perfila una dieta adecuada. Nada de comidas raras. Nada de recaídas. Nada de comida rápida. Nada de atajos.

Tendrás incluso que beber menos, dice.

Sobre todo, va a ponerme unos horarios muy estrictos. Comidas, ejercicio, pesas, prácticas…, todo a unas horas precisas.

Como parte de mi nuevo y ascético estilo de vida, veré menos a mi mujer. Me pregunto si se dará cuenta.

Paso un mes muy duro, muy intenso, con Gil, tanto como durante aquel primer campamento militar de principios de 1995, y después participo en un torneo de nuevas promesas, el peldaño más bajo del tenis profesional. El premio para el ganador es de 3.500 dólares. El público asistente no llenaría ni el clásico estadio de fútbol americano de un instituto.

Los partidos se disputan en la Universidad de Nevada en Las Vegas, un escenario que me resulta familiar, aunque la ocasión no lo sea. Cuando Gil y yo llegamos al estacionamiento, pienso en lo lejos que he llegado y en lo lejos que no he llegado. En esas mismas pistas jugaba cuando tenía siete años. Aquí vine el día que Gil dejó su empleo para trabajar conmigo. Ahí mismo estaba yo ese día, al otro lado de la puerta de su despacho, nervioso al pensar en el camino que se extendía ante nosotros. Ahora, a dos pasos de allí, voy a jugar con aficionados y viejas glorias.

Dicho de otro modo, con los que son como yo.

Un torneo de promesas es algo poco importante por definición y en ningún otro lugar esa constatación resulta más evidente que en la cantina de los jugadores. La comida que se ofrece antes de los partidos es como la que dan en los aviones: pollo plastificado, verduras mustias, refrescos sin gas… En otra época, en los torneos de Grand Slam, yo me paseaba de arriba abajo por las mesas del bufet, charlando con los chefs de gorro blanco que me preparaban unas tortillas esponjosas, unos platos de pasta casera. Todo eso ha terminado.

Pero es que las humillaciones no terminan ahí. En un torneo de promesas no hay tantos recogepelotas. Es lógico, porque prácticamente no hay pelotas. Solo te dan tres por partido. Junto a tu pista se suceden filas de otras pistas en las que, simultáneamente, se disputan otros partidos. Cuando lanzas la pelota para sacar, ves a otros jugadores a tu izquierda y a tu derecha. Los oyes discutir. Les da igual interrumpirte, desconcentrarte. De vez en cuando una pelota de otro campo aterriza en el tuyo y se pasea frente a tus pies. Y oyes: ¡un poco de colaboración, por favor! Y debes dejar lo que estés haciendo y devolver la pelota. Ahora el recogepelotas eres TÚ. De nuevo.

Además, debes actualizar el marcador tú mismo. Manualmente. Durante los cambios, muevo los numeritos de plástico, en lo que parece un juego infantil. El público se ríe y grita cosas. ¡Qué bajo han caído los poderosos! La imagen lo es todo, ¿eh, colega? Un alto representante del tenis comenta públicamente que ver jugar a Andre Agassi en un campeonato de promesas es como oír a Bruce Springsteen tocar en el bar de la esquina.

¿Y qué hay de malo en que Springsteen toque en el bar de la esquina? A mí me parece que estaría muy bien que Springsteen tocara en el bar de la esquina de vez en cuando.

Ocupo el puesto 141 del ranking mundial, el más bajo que he ocupado en mi vida adulta, el más bajo que jamás pensé que ocuparía. Los periodistas deportivos destacan que se me han bajado los humos. Les encanta decirlo. No pueden estar más equivocados. Los humos se me bajaron en la habitación del hotel, con Brad. Los humos se me bajaron mientras me metía metanfetaminas con Slim. Ahora, simplemente, me alegro de estar ahí.

Brad opina lo mismo. No cree que haya nada humillante en jugar con promesas. Vuelve a tener energía, vuelve a dedicarse a mí y yo lo adoro por ello. De hecho, está entusiasmado con ese campeonato de promesas, y me entrena como si nos encontráramos en Wimbledon. No duda de que ese es el primer paso del camino que ha de llevarme de nuevo a ser número uno. Inevitablemente, yo pongo a prueba su fe de inmediato. Soy una sombra de lo que fui. Es posible que mis piernas y mis brazos estén de nuevo en forma, pero a mi mente todavía le falta mucho para estarlo. Llego a la final, pero entonces mi mente se rinde. Temblando a causa de la presión, la extrañeza, el ridículo que me llegan de las gradas, pierdo.

Brad no se desanima. Habrá que reeducarse en ciertas técnicas, dice. En la selección de tiros, por ejemplo. Debes volver a adiestrar ese músculo con el que un jugador de tenis decide, en el fragor de la batalla, que ese tiro es el que conviene y en cambio ese otro no. Debes tener presente una vez más que no importa lanzar el mejor disparo del mundo. ¿Te acuerdas? Si no es el momento adecuado, no es el tiro adecuado.

Todos los tiros son intuiciones adiestradas. Y yo ya no estoy adiestrado. Estoy tan verde como cuando jugaba en alevines. Tardé veintidós años en descubrir mi talento, en ganar mi primer torneo de Grand Slam… y he tardado solo dos en perderlo.

Una semana después del campeonato de Las Vegas, participo en otro torneo de promesas que se celebra en Burbank, concretamente en un parque público. La pista central cuenta con un árbol inmenso a un lado que proyecta una sombra de siete metros de longitud. A lo largo de mi carrera, he jugado en miles de pistas, pero esta es la más lamentable de todas. A lo lejos oigo a niños que juegan a base, y a matar, y los coches que pasan con la música a todo volumen.

El torneo se celebra durante el fin de semana de Acción de Gracias, y llego a la tercera ronda, que se disputa precisamente el día de Acción de Gracias. En lugar de comerme el pavo en casa, me dedico a correr por un parque público de Burbank, clasificado a 120 puntos por debajo de lo que estaba hace dos años por estas mismas fechas. Mientras tanto, en Gotemburgo, se está disputando la Copa Davis. Chang y Sampras contra Suecia. Es triste, pero justo, que yo no me encuentre allí. No es mi sitio. Mi sitio está aquí, bajo este árbol ridículo. A menos que acepte que estoy donde se supone que debo estar, aquel nunca volverá a ser mi sitio.

Mientras me caliento para el partido, caigo en la cuenta de que me encuentro a apenas cuatro minutos del estudio en el que Brooke graba la serie De repente, Susan, de la que Perry es ahora el productor. La comedia se ha convertido en un gran éxito, y Brooke está muy ocupada y trabaja doce horas al día. Aun así, me resulta raro que no pase a verme, que no se quede a ver algunos puntos. Ni siquiera cuando llego a casa me pregunta por el partido.

Aunque, claro, yo tampoco le pregunto a ella por De repente, Susan.

Hablamos de objetos. No hablamos de nada.

La única vez que interrumpo mis entrenamientos es para reunirme con Perry y poner los cimientos de mi fundación benéfica. De eso ya hablamos hace quince años, cuando éramos dos adolescentes idealistas y hablábamos con la boca llena de Chipwiches. Queríamos llegar a un punto a partir del cual pudiéramos empezar a devolver lo que habíamos recibido. Y finalmente hemos llegado a él. Yo he negociado un acuerdo a largo plazo con Nike, que me pagará decenas de millones en los próximos diez años. A mis padres les he comprado una casa. Me he ocupado de todos los miembros de mi equipo. Ahora ya estoy en situación de ampliar mis horizontes, económicamente hablando, y en 1997, a pesar de haber tocado fondo, o tal vez precisamente por eso, estoy listo.

Mi preocupación básica son los niños en situación de riesgo. Los adultos siempre pueden pedir ayuda, pero los niños no tienen voz, no tienen ningún poder. Así pues, el primer proyecto que emprende mi fundación es el establecimiento de un refugio para niños maltratados y abandonados que hayan quedado bajo custodia de los tribunales. El refugio incluye una casa de campo para menores con problemas médicos y una escuela provisional. Después lanzamos un programa para proporcionar ropa, anualmente, a tres mil niños de zonas desfavorecidas de los centros urbanos. Posteriormente, organizamos una serie de becas para la Universidad de Nevada en Las Vegas. Y un club para niños y niñas. Mi fundación adquiere un edificio de poco más de doscientos metros cuadrados que se cae a trozos y lo transforma en un centro de exposiciones de 2.300 metros cuadrados que incluye laboratorio con ordenadores, cafetería, biblioteca y pistas de tenis. Durante la inauguración, Colin Powell pronuncia un discurso.

Paso muchas horas libres en el Club de Niños y Niñas, conociendo a los pequeños, oyendo sus historias. Me los llevo a la pista de tenis, les enseño a agarrar bien la raqueta, veo un brillo especial en sus ojos, porque nunca han tenido una raqueta. Me siento con ellos en la sala de ordenadores, donde la demanda de conexión a internet es tal que forman largas colas y aguardan pacientemente su turno. Me asombra, me duele, ver las ganas que tienen de aprender. Otras veces me limito a sentarme en el centro recreativo del Club de Niños y Niñas, o me pongo a jugar al ping-pong con ellos. Nunca entro allí sin que me venga a la mente el centro recreativo de la Academia Bollettieri, en el que, en aquella primera noche, me sentía tan asustado que pegaba la espalda contra la pared. Ese recuerdo me lleva a querer adoptar a todos los niños asustados que veo.

Un día, en el centro recreativo, me siento con Stan, el hombre encargado del Club de Niños y Niñas. Le pregunto: ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más cambios podemos aportar a sus vidas?

Y Stan me responde: hay que buscar la manera de que pasen más tiempo ocupados. De otro modo, es un paso adelante y dos pasos atrás. Si quieres que su paso por aquí tenga peso, que deje una huella indeleble en su vida, debes poder disponer de más horas de su tiempo. De hecho, de todo su tiempo.

Así pues, en 1997, vuelvo a encerrarme con Perry y se nos ocurre la idea de añadir la educación a nuestro trabajo. Y entonces decidimos convertir la educación en nuestro trabajo. Pero ¿cómo? Durante un tiempo breve nos planteamos abrir una escuela privada, pero los obstáculos burocráticos y económicos son excesivos. Por casualidad, veo un reportaje de «60 Minutos» sobre las llamadas escuelas autónomas y vivo mi momento eureka. Se trata de unas escuelas cuya financiación proviene en parte del Estado y en parte de fondos privados. El reto es recaudar el dinero, pero la ventaja es que el centro mantiene el control pleno de la educación. Con una de esas escuelas podríamos hacer las cosas a nuestra manera. Tendríamos libertad para crear algo único. Especial. Y si funcionara, podríamos propagarlo como un incendio sin control. Podría convertirse en un modelo de escuela autónoma para todo el país. Podría cambiar la educación tal como la conocemos ahora.

No se me escapa lo paradójico del caso. Un reportaje de «60 Minutos» hizo que mi padre me enviara a un internado y me rompiera el corazón. Y ahora, otro reportaje del mismo programa me ilumina el camino a casa, me proporciona un mapa para encontrar el sentido de mi vida, mi misión. Perry y yo decidimos crear la mejor escuela autónoma de Estados Unidos. Decidimos contratar a los mejores profesores, pagarles bien y otorgarles la responsabilidad de organizar calificaciones y exámenes. Decidimos demostrar al mundo qué puede conseguirse cuando se pone el listón altísimo y se abre el grifo del dinero. Nos comprometemos a ello.

Yo pondré millones de dólares de mi bolsillo para poner en marcha la escuela, pero aun así tendremos que recaudar muchos millones más. Emitiremos bonos por valor de 40 millones de dólares, que pagaremos reinvirtiendo y sacándole partido a mi fama. Así, al fin, mi fama servirá a un propósito. Todas esas personas populares que he conocido en fiestas y a través de Brooke… Les pediré que aporten parte de su tiempo y su talento a mi escuela, que visiten a los niños, que actúen en un espectáculo anual para recaudar fondos y que llamaremos el Grand Slam para los niños.

Mientras Perry y yo nos dedicamos a buscar el lugar más adecuado para construir la escuela, recibo una llamada de Gary Muller, el sudafricano que jugaba y entrenaba en el circuito. Según me cuenta, está organizando un evento tenístico en Ciudad del Cabo con el propósito de recaudar dinero para la Fundación Nelson Mandela. Me pregunta si me gustaría participar.

No sabemos si Mandela asistirá, añade.

En todo caso, si existe una posibilidad, aunque sea remota, allí estaré.

Gary vuelve a llamarme muy poco después. Buenas noticias, me dice. Vas a poder conocer al Hombre.

No puede ser.

Sí. Nos lo ha confirmado. Asistirá al acto.

Sostengo el teléfono con fuerza. Siempre he admirado a Mandela. He seguido con gran respeto su lucha, su encarcelamiento, su milagrosa puesta en libertad y su asombrosa carrera política. La idea de conocerlo, de hablar con él, me aturde.

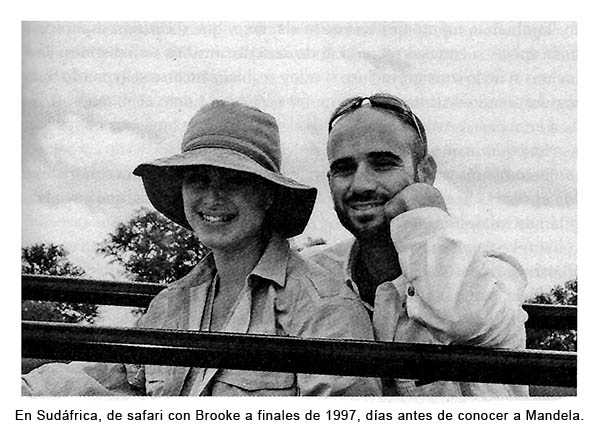

Se lo cuento a Brooke. No me había visto tan contento en mucho tiempo, por lo que ella también se muestra feliz. Quiere acompañarme. El acto tendrá lugar a poco tiempo de vuelo de donde ella estuvo rodando su película africana, en 1993, en la época en la que empezamos a enviarnos faxes.

Al momento sale a comprar ropa de safari a juego para los dos.

J. P. comparte mi respeto por Mandela, por lo que lo invito a viajar con nosotros, y a traerse a su mujer, Joni, a la que tanto Brooke como yo adoramos. Así pues, los cuatro viajamos a Sudamérica, y desde allí tomamos otro vuelo hasta Johannesburgo. Por último, nos montamos en un endeble avión a propulsión y nos adentramos en el corazón de África.

Una tormenta nos obliga a realizar un aterrizaje forzoso. Nos refugiamos en una choza en medio de la nada, y entre el rugido de los truenos oímos a cientos de animales que corren en busca de refugio. Desde la choza, por la inmensa sabana, viendo las nubes de tormenta desplazarse por el horizonte, J. P. y yo convenimos en que ese es uno de esos momentos. Los dos estamos leyendo las memorias de Mandela, su Largo camino hacia la libertad, pero nos sentimos como héroes de una novela de Hemingway. Pienso en algo que Mandela declaró en una ocasión durante una entrevista: no importa en qué punto de la vida te encuentres; siempre hay viaje por delante. Y pienso en una de las citas favoritas de Mandela, del poema «Invictus», que lo ayudó a soportar aquellos momentos en los que pensó que el viaje ya había terminado: «Soy dueño de mi destino; soy capitán de mi alma».

Cuando pasa la tormenta, volvemos a montarnos en el avión y viajamos hasta una reserva de fauna. Pasamos tres días de safari. De madrugada, antes de que salga el sol, nos montamos en un todoterreno. Conducimos mucho rato y nos detenemos abruptamente. Permanecemos veinte minutos en plena oscuridad, con el motor encendido. Entonces, cuando lentamente empieza a clarear, descubrimos que nos encontramos a la orilla de una gran zona pantanosa, cubierta por la niebla, rodeados de gran variedad de especies. Vemos centenares de impalas; un grupo de al menos setenta y cinco cebras; manadas de jirafas altas como edificios de dos plantas, que se mueven a nuestro alrededor y se pasean entre los árboles, mordisqueando las ramas más altas y emitiendo, al hacerlo, un sonido como una hoja de apio cuando se parte entre los dientes. Sentimos que el paisaje nos habla: todos esos animales que inician su jornada en un mundo peligroso, transmiten un sosiego y una aceptación tremendos. ¿Por qué no podemos nosotros seguir su ejemplo?

Nos acompaña un chófer y un tirador. Este último se llama Johnson. A todos nos encanta Johnson. Es nuestro Gil africano. Monta guardia. Sabe que lo adoramos, y sonríe con el orgullo que le da su buena puntería. También conoce ese paisaje mejor que los impalas. En un determinado momento levanta una mano hacia un árbol y miles de monos diminutos, como si atendieran a una llamada, descienden hasta el suelo y lo cubren como hojas de otoño.

Una mañana nos adentramos entre los arbustos cuando el todoterreno derrapa de pronto y giramos bruscamente a la derecha.

¿Qué ha ocurrido?

Hemos estado a punto de atropellar a un león que dormía en medio de la pista.

El león se incorpora y nos mira como diciendo: me habéis despertado. Tiene una cabeza enorme y los ojos del color del Gatorade de lima-limón. Desprende un olor a almizcle tan primario que nos embriaga a todos.

Su melena es como la mía en otros tiempos.

No hagáis el menor ruido, nos dice el conductor.

Hagáis lo que hagáis, no os pongáis de pie.

¿Por qué?

El león nos ve como un solo gran depredador. En este momento nos tiene miedo. Si nos ponemos de pie verá que somos varias personas de menor tamaño.

Entendido.

Tras varios minutos, el león se aleja y se interna entre los arbustos. Seguimos conduciendo.

Más tarde, cuando regresamos al campamento, me acerco a J. P. y le digo: tengo que decirte algo.

Dispara.

Estoy pasando por… bien, por un momento difícil actualmente. Estoy intentando dejar atrás algunas cosas malas.

¿Cuál es el problema?

No puedo entrar en detalles. Pero quería disculparme por si te parezco… distinto.

Pues ahora que lo dices, sí. O al menos me lo has parecido. Pero ¿qué es lo que ocurre?

Te lo contaré cuando lo sepa mejor.

Se echa a reír. Pero entonces ve que no estoy de broma. ¿Estás bien?

No lo sé. Sinceramente, no lo sé.

Querría contarle lo de la depresión, lo de la confusión, la experiencia con Slim, la posible suspensión de la ATP. Pero no puedo. Ahora no. No hasta que lo haya dejado todo un poco más atrás. Por el momento lo siento como ese león, todavía demasiado cerca, acechante. No quiero pronunciar mis problemas en voz alta por temor a despertarlos y a que se abalancen sobre mí. Por ahora solo quiero alertar a J. P. de su presencia.

También le cuento que he vuelto al tenis, y que si consigo superar esa mala época, si consigo regresar, todo será distinto. Yo seré distinto. Pero incluso si no lo consigo, incluso si estoy acabado, incluso si lo pierdo todo, seguiré siendo distinto.

Él me dice: ¿Acabado?

Solo quería que lo supieras.

Es como una confesión, como un testimonio. J. P. me mira con tristeza. Me aprieta el brazo y me dice, con estas mismas palabras, que soy el capitán de mi destino.

Viajamos hasta Ciudad del Cabo, donde juego a tenis con evidente impaciencia, como el niño que hace sus deberes el sábado por la mañana. Y después, por fin, llega la hora. Nos trasladamos en helicóptero hasta un recinto y Mandela en persona nos recibe a todos en el helipuerto. Está rodeado de fotógrafos, dignatarios, reporteros, asistentes… Y él se alza sobre todos ellos. Parece no solo más alto de lo que esperaba, sino más fuerte, más saludable. Parece un exdeportista, lo que me sorprende en alguien que ha pasado tantos años de penalidades y trabajos. Pero es que en realidad es un exdeportista, porque fue boxeador en su juventud, y en la cárcel, según cuenta en sus memorias, no dejó de correr sin moverse de su celda, ni de jugar al tenis de vez en cuando en una burda pista improvisada. Con todo, a pesar de toda su fuerza, su sonrisa es dulce, casi angelical.

Le comento a J. P. que Mandela tiene algo de santo, algo que me recuerda a Gandhi, que parece totalmente ajeno a la amargura, al resentimiento. Sus ojos, a pesar de los daños que han sufrido tras años de trabajos forzados a la luz cegadora de una mina de cal, están llenos de sabiduría. Sus ojos dicen que ha descubierto algo, algo esencial.

Yo balbuceo algo mientras él clava esos ojos en los míos, me estrecha la mano y me dice que admira mi juego.

Lo seguimos a un gran salón, donde va a servirse una cena de gala. A Brooke y a mí nos han sentado a su mesa. Brooke está a mi derecha, y Mandela a la derecha de Brooke. Durante toda la velada nos cuenta anécdotas. Yo tengo muchas preguntas que hacerle, pero no quiero interrumpirlo. Nos habla de Robben Island, donde pasó dieciocho de los veintisiete años que estuvo en la cárcel. Nos habla de la relación que llegó a establecer con algunos de sus guardianes. Como favor especial, en ocasiones le permitían acercarse caminando hasta la orilla de un pequeño lago con una caña y allí se dedicaba a pescarse la cena de esa noche. Sonríe al recordarlo, casi con nostalgia.

Después de la cena, Mandela se pone en pie y pronuncia unas palabras que agitan conciencias. El tema de la charla: todos debemos cuidarnos los unos a los otros; esa es nuestra misión en la vida. Pero también debemos cuidar de nosotros mismos, lo que significa que debemos ser cuidadosos con nuestras decisiones, cuidadosos en nuestras relaciones, cuidadosos con nuestras manifestaciones. Debemos vivir nuestra vida cuidadosamente para evitar convertirnos en víctimas. Yo me siento como si me estuviera hablando directamente a mí, como si supiera que he sido descuidado con mi talento y mi salud.

Habla de racismo, no solo en Sudáfrica, sino en todo el mundo. No es más que ignorancia, dice, y el único remedio contra él es la educación. En la cárcel, Mandela dedicaba su tiempo libre a educarse a sí mismo. Creó una especie de universidad y él y sus compañeros de prisión se dedicaban a enseñarse los unos a los otros. Sobrevivió a la soledad del encierro constante leyendo. Le gustaba, sobre todo, Tolstói. Uno de los peores castigos que le infligieron los guardias fue privarlo de su derecho a estudiar durante cuatro años. También en esto sus palabras parecen cobrar una relevancia personal. Pienso en la labor que hemos emprendido Perry y yo en Las Vegas, en nuestra Escuela Autónoma y me siento respaldado. Y también avergonzado. Por primera vez en muchos años, soy profundamente consciente de mi falta de educación. Siento el peso de esa carencia, la desgracia que conlleva. Lo veo como un crimen del que he sido cómplice. Pienso en que miles de personas en mi ciudad son víctimas de ese crimen en este mismo momento, privadas de educación, inconscientes de lo mucho que se pierden.

Finalmente, Mandela habla del camino que él ha recorrido. Habla de la dificultad de los viajes de todos los seres humanos. Y, sin embargo, afirma, hay claridad y nobleza en el hecho mismo de ser viajero. Cuando deja de hablar y toma asiento, yo sé que mi viaje, comparado con el suyo, no es nada. Y sin embargo no se trata de eso. Mandela dice que todos los viajes son importantes y que ninguno es imposible. Cuando nos despedimos de Mandela, yo me siento cargado de su magnetismo. Voy en la dirección correcta. Un amigo, más tarde, me muestra un párrafo de Una muerte en la familia, la novela ganadora del Premio Pulitzer, en el que una mujer inmersa en un profundo duelo piensa:

Ahora estoy más cerca de ser un miembro adulto de la raza humana… Ella creía que hasta entonces no había tenido la ocasión de darse cuenta de la fuerza que tienen todos los seres humanos de aguantar; amaba y respetaba a todos aquellos que habían sufrido alguna vez, incluso a aquellos que no habían conseguido aguantar.

Eso se parece bastante a lo que siento cuando me despido de Mandela. Es lo que pienso cuando el helicóptero levanta el vuelo y se aleja del recinto. Amo y respeto a los que sufren, a los que han sufrido alguna vez. Ahora estoy más cerca de ser un miembro adulto de la raza humana.

Dios quiere que crezcamos.

Nochevieja, las últimas horas de este año espantoso, 1997. Brooke y yo damos otra fiesta para dar la bienvenida a 1998. Al día siguiente, me despierto temprano. Me cubro la cabeza con las sábanas y entonces recuerdo que he quedado para practicar con un joven del circuito, Vince Spadea. Decido cancelar el encuentro. No, me grito a mí mismo. Tú ya no eres esa persona. No vas a empezar 1998 quedándote dormido y cancelando una práctica.

Me obligo a levantarme y quedo con Spadea. Aunque se trata solo de una práctica, a los dos nos apetece. Él la convierte en una batalla, lo que yo le agradezco, sobre todo cuando le gano. Al abandonar la pista, me falta el aire, pero a la vez me siento fuerte. Fuerte como antes.

Este va a ser mi año, le digo a Spadea. 1998 es mi año.

Brooke me acompaña al Open de Australia y me ve eliminar a mis tres primeros rivales, y por desgracia también me ve enfrentarme al español Alberto Berasategui. Le llevo una ventaja de dos sets, pero entonces, contra todo pronóstico, contra cualquier explicación, acabo perdiendo. Berasategui es un hueso duro de pelar, pero aun así lo tenía. Se trata de una derrota inconcebible, una de las pocas veces que he perdido un partido cuando iba ganando dos sets a cero. ¿Se trata de una pausa en mi regreso, o de una vía muerta?

Me traslado a San José y juego bien. Me enfrento a Pete en la final. Parece alegrarse de verme de nuevo al otro lado de la red, alegrarse de mi regreso, como si me hubiera echado de menos. Yo debo confesar que también lo he echado de menos a él. Le gano 6-2, 6-4, y hacia el final, una parte de él parece ir conmigo, apoyarme a mí. Sabe lo que estoy intentando conseguir, lo mucho que me queda por recorrer.

En el vestuario bromeo con él sobre lo fácil que me ha sido ganarle.

¿Qué se siente al perder contra alguien que no está entre los cien primeros?

No me preocupa demasiado —me responde—. No volverá a ocurrir.

Después me burlo un poco de él sobre lo que ha salido publicado sobre su vida privada. Ha roto con la estudiante de derecho y se dice que sale con una actriz.

Mal negocio, le digo yo.

Esas palabras mías nos pillan a los dos con la guardia baja.

En la sala de prensa los periodistas me preguntan por Pete y Marcelo Ríos, que se disputan el número uno del ranking. ¿Cuál de los dos crees que lo conseguirá al final?

Ninguno.

Risas nerviosas.

Creo que el número uno seré yo.

Risas atronadoras.

Lo digo en serio.

Todos me miran, y anotan aplicadamente mi descabellada predicción en sus cuadernos.

En marzo me voy a Scottsdale y gano mi segundo torneo seguido. Derroto a Jason Stoltenberg. Se trata del australiano clásico, constante, sólido, con un buen movimiento en pista que obliga a sus rivales a ejecutar. Es un buen examen de nivel para mí, y para mis nervios. Y lo apruebo. Cualquiera que se cruce conmigo en este momento tendrá que enfrentarse a algo a lo que no le gustará enfrentarse.

Después me traslado a Indian Wells y derroto a Rafter, pero pierdo contra un joven fenómeno llamado Jan-Michael Gambill. Se dice que es el mejor de los jóvenes que suben. Yo lo miro y me pregunto si sabe qué le espera, si está preparado, si es posible estar preparado para algo así.

Participo en el torneo de Key Biscayne. Quiero ganar. Estoy loco por ganar. No es propio de mí tener esas ganas tan desaforadas por ganar. Lo que normalmente siento es el deseo de no perder. Pero mientras caliento antes de enfrentarme a mi rival en la primera ronda, me digo a mí mismo que lo quiero y me doy cuenta exactamente de por qué lo quiero. No tiene que ver con mi regreso. Tiene que ver con mi equipo. Mi nuevo equipo, mi verdadero equipo. Juego para recaudar fondos para mi escuela, y para darle visibilidad. Después de todos esos años, ya tengo lo que siempre había querido, algo por lo que jugar, algo que va más allá de mí y, a la vez, está estrechamente relacionado conmigo. Algo que lleva mi nombre pero que no se limita a mí. La Andre Agassi College Preparatory Academy.

En un principio no quería que la escuela llevara mi nombre. Pero los amigos me convencieron de que este podría aportarle dinero y credibilidad. Mi nombre podría hacer que resultara más fácil recaudar fondos. Perry opta por la palabra Academia, y solo más tarde caigo en la cuenta de que ello me vincula para siempre a mi pasado, a la Academia Bradenton y a la Academia Bollettieri.

No tengo muchos amigos en Los Ángeles y Brooke los tiene a montones, así que ella sale muchas noches y yo me quedo en casa, solo.

Por suerte está J. P. Vive en el condado de Orange, así que no le cuesta tanto desplazarse hasta el norte de vez en cuando y venir a sentarse conmigo junto a la chimenea, fumarse un puro y hablar de la vida. Sus días de religioso parecen historia antigua, pero durante nuestras conversaciones a la lumbre me habla como si lo hiciera desde un púlpito invisible. No es que a mí me moleste, al contrario. Me gusta ser el único miembro de su congregación, el único cordero de su rebaño. A principios de 1998, repasa todos los grandes temas: motivación, inspiración, legado, destino, renacimiento. Me ayuda a mantener vivo el sentido de misión que experimenté en presencia de Mandela.

Una noche le digo a J. P. que tengo una confianza notable en mi juego, así como un nuevo propósito para mantenerme en la pista. Entonces ¿cómo puede ser que siga sintiendo ese miedo? ¿Es que ese miedo no desaparece nunca?

Espero que no, me responde él. El miedo es tu fuego, Andre. No me gustaría verte si alguna vez desapareciera de ti por completo.

Después J. P. mira a su alrededor, le da una calada al puro y comenta que no puede evitar fijarse en que mi mujer nunca está en casa. Siempre que viene, sea el día que sea, la hora que sea, Brooke parece haber salido con sus amigos.

Me pregunta si eso me preocupa.

No me había dado cuenta.

Juego en Montecarlo en abril de 1998 y pierdo contra Pete. Él levanta el puño. Se acabó eso de ir conmigo. Vuelve la rivalidad.

Desde allí viajo a Roma. Estoy en la habitación del hotel, descansando después de un partido.

Llamadas encadenadas.

Primero, Philly. Habla entrecortadamente, a punto de echarse a llorar. Me dice que su mujer, Marti, acaba de dar a luz a una niña. Van a llamarla Carter Bailey. Mi hermano parece distinto. Feliz, claro, y lleno de orgullo. Pero también suena como si hubiera sido bendecido; como si hubiera tenido la gran suerte de su vida.

Le digo que me siento muy, muy contento por él y por Marti, y le prometo que volveré a casa lo antes posible. Brooke y yo iremos a verlos enseguida, para conocer a mi flamante sobrina, le digo, con un nudo en la garganta.

Vuelve a sonar el teléfono. ¿Ha pasado una hora? ¿Tres? En mi recuerdo siempre formará parte de un mismo momento borroso, aunque es muy posible que las dos llamadas se produjeran con días de diferencia. Son mis abogados, que me hablan por el manos libres. ¿Andre? ¿Nos oyes, Andre?

Sí, os oigo. Adelante.

Bien, la ATP ha leído cuidadosamente tu sentida declaración de inocencia. Y me complace informarte de que tu explicación ha sido aceptada. No tendrán en cuenta la analítica. Así pues, el caso se considera cerrado.

¿No van a suspenderme?

No.

¿Soy libre para seguir con mi carrera? ¿Con mi vida?

Sí.

Se lo pregunto varias veces más. ¿Estáis seguros? ¿Ha terminado todo?

Por lo que se refiere a la ATP, sí. Te creen y aceptan tu explicación. Por suerte. Creo que todo el mundo tiene muchas ganas de pasar página y olvidarse del caso.

Cuelgo y me quedo un rato mirando al vacío, pensando una y otra vez: vida nueva.

Participo en el Roland Garros de 1998 y mientras me enfrento al ruso Marat Safin me lesiono el hombro. Siempre olvido lo pesada que puede resultar la pelota en esta tierra batida en concreto. Es como una de esas bolas que se usan en el lanzamiento de peso. El dolor de hombro es espantoso, pero le doy la bienvenida. Nunca más daré por sentado el privilegio de sentir dolor en una pista de tenis.

El médico dice que tengo un pinzamiento. El nervio presionado. Hago reposo durante dos semanas. Nada de practicar, de ejercitarme, nada de nada. Echo de menos el juego. Y, lo que es más, me permito echarlo de menos. Disfruto y celebro esa carencia.

En Wimbledon, me enfrento al alemán Thomas Haas. En el tercer set, durante un tiebreak brutal, el juez de línea comete un error atroz. Haas envía la pelota claramente fuera, pero el juez declara que ha entrado, lo que le otorga una clara ventaja: 6-3. Es la peor decisión arbitral de mi carrera. Yo sé que la pelota ha ido fuera, lo sé sin la menor sombra de duda, pero discutir no me sirve de nada. El otro juez de línea y el juez de silla dan por buena la decisión. Sigo jugando y pierdo el tiebreak. Vamos dos sets a uno. La brecha es profunda.

Anochece, y los organizadores deciden posponer el partido. En el hotel, veo por la tele que la pelota ha ido varios centímetros más allá de la línea. No puedo hacer otra cosa que reírme.

Al día siguiente, al saltar a la pista, sigo riéndome. La decisión arbitral me trae sin cuidado. Me alegro de estar ahí. Tal vez todavía no sepa cómo estar alegre y ganar al mismo tiempo: Haas gana el cuarto set. Después, explica a los periodistas que de niño yo era su ídolo. Yo admiraba a Agassi, dice, y esta es una victoria muy especial para mí, porque él ganó en Wimbledon en 1992, y ahora yo puedo decir que le he ganado a Andre Agassi, un exnúmero uno que ha ganado un par de torneos de Grand Slam.

Suena a epitafio. ¿Qué se cree ese tío, que me ha ganado o que me ha enterrado?

Además, ¿es que en la sala de prensa nadie se ha molestado en aclararle que he ganado en TRES torneos de Grand Slam?

Brooke consigue un papel en una película independiente titulada Blanco y Negro. Está encantada, porque el director es un genio y la temática tiene que ver con cuestiones raciales. Deberá improvisar sus réplicas, y hacerse rastas en el pelo. Además, va a estar un mes en un bosque, conviviendo con los demás actores, y cuando hablamos por teléfono me cuenta que se pasan las veinticuatro horas del día metidos en sus personajes. ¿A que es genial?

Sí, genial, digo yo, poniendo los ojos en blanco.

La primera mañana que pasa en casa, mientras desayunamos en la cocina, no para de contarme anécdotas sobre Robert Downey Jr. y Mike Tyson y Marla Maples y otras estrellas que intervienen en la película. Yo intento sentir interés. Ella me pregunta cómo me va el tenis. Intenta sentir interés. Nos mostramos prudentes, como dos extraños. No somos un marido y una mujer compartiendo una cocina: somos más bien como adolescentes que comparten un albergue. Nos mostramos corteses, educados, incluso amables, pero las vibraciones son tensas, como si todo pudiera romperse en cualquier momento.

Echo otro tronco a la chimenea de la cocina.

Y tengo otra cosa que contarte —me dice Brooke—. Mientras estaba fuera, me he hecho un tatuaje.

Yo me vuelvo hacia ella. Estás de broma.

Nos vamos al baño, porque hay más luz, y ella se baja un poco los vaqueros y me lo enseña. Un perro. En la cadera.

¿Y no se te pasó por la cabeza consultarlo conmigo?

Eso es exactamente lo que no debería haber dicho. Ella dice que pretendo controlarla. ¿Desde cuándo necesita mi permiso para decorarse su cuerpo? Vuelvo a la cocina, me sirvo mi segundo café y clavo con fuerza la mirada en el fuego. Más fuerte.

Por incompatibilidades de horarios, Brooke y yo no pudimos irnos de luna de miel inmediatamente después de la boda. Pero ahora que ella ha acabado su rodaje y yo no tengo nada que hacer parece el momento perfecto. Decidimos ir a la isla Necker, una de las Islas Vírgenes Británicas, al sureste de la isla Índigo, que ya conocemos. Es propiedad del multimillonario Richard Branson, que nos asegura que nos encantará.

¡Es una isla paradisíaca!, nos dice.

Desde el momento mismo en que ponemos un pie en la isla, notamos que no estamos en sintonía. No nos ponemos de acuerdo sobre la forma de pasar el tiempo. Yo quiero descansar. Brooke quiere bucear. Y quiere que vaya con ella. Lo que implica que hay que hacer un cursillo. Yo le digo que, de todas las cosas que quiero hacer durante nuestra luna de miel, tomar un cursillo me apetece tanto como someterme a una colonoscopia.

Mientras, veo un capítulo de Friends.

Ella insiste.

Nos pasamos horas en la piscina. Un instructor nos habla de trajes de neopreno, bombonas de oxígeno y mascarillas. El agua se cuela por la mía, porque voy sin afeitar, y el vello impide que se pegue bien a la piel. Subo al baño y me afeito.

Cuando vuelvo, el instructor nos dice que la fase final del cursillo consiste en jugar a las cartas bajo el agua. Si eres capaz de sentarte tranquilamente en el fondo de la piscina y juegas una partida de naipes, si llegas hasta el final sin necesidad de salir a la superficie, es que ya eres buceador. Así que ya me ves a mí con mi equipo completo de buceo, en medio del Caribe, sentado en el fondo de una piscina jugando a cartas. No me siento buceador. Me siento como Dustin Hoffman en El graduado. Salgo de la piscina y le digo a Brooke: no puedo.

Tú nunca quieres probar nada nuevo.

Disfruta. Sumérgete en medio del océano si quieres. Saluda a La Sirenita de mi parte. Yo estaré en la habitación.

Entro en la cocina y pido un gran plato de patatas fritas. Después me meto en el dormitorio, me quito los zapatos, me tumbo en el sofá y me paso el resto del día viendo la tele.

Nos vamos de la isla paradisíaca tres días después. Fin de la luna de miel.

Estoy en Washington D. C. para participar en el torneo de tenis Legg Mason de 1998. Otra ola de calor en julio, otro torneo asfixiante en Washington. Otros jugadores se quejan de las temperaturas, y en condiciones normales yo también lo haría, pero solo siento una gratitud fresca y una determinación de acero, que mantengo, en parte, levantándome temprano todas las mañanas y poniendo por escrito cuáles son mis metas. Después de anotarlas, de pronunciarlas en voz alta, también me digo en voz alta: nada de atajos.

Inmediatamente antes de que empiece el torneo, durante la última sesión de práctica con Brad, me esfuerzo solo a medias. Perry me lleva en coche al hotel. Yo miro por la ventanilla, en silencio.

Para el coche, le digo.

¿Por qué?

Tú páralo.

Aparca en el arcén.

Conduce tres kilómetros más y espérame allí, le digo.

Pero qué dices… ¿Estás loco?

Todavía no he terminado. Hoy no he dado lo mejor de mí.

Atravieso corriendo los tres kilómetros del Parque de Rock Creek, el mismo parque en el que regalé mis raquetas en 1987. Esa carrera, aunque me provoque un infarto, me aportará la paz mental que necesito diez minutos antes de quedarme dormido. Ahora vivo para esos diez minutos. Todo gira en torno a esos diez minutos. Me han vitoreado miles de personas, me han abucheado miles de personas, pero nada sienta peor que unos abucheos que suenan en el interior de tu cabeza diez minutos antes de que te quedes dormido.

Cuando llego al coche, tengo la cara morada. Me siento, le doy potencia al aire acondicionado y sonrío a Perry.

Así se hace, me dice, alargándome una toalla antes de arrancar.

Llego a la final. Vuelvo a enfrentarme a Draper. Recuerdo que, no hace mucho, me preguntaba cómo podía haberle ganado alguna vez. Recuerdo negar con la cabeza, incrédulo, al pensar que en otro tiempo lo había superado. Uno de los momentos más bajos de mi vida. Ahora, en cambio, lo elimino en cincuenta minutos: 6-2, 6-0. Gano el torneo por cuarta vez.

En la Copa Mercedes-Benz llego a semifinales sin perder un solo set, y acabo ganando la competición. Y en el Open (du Maurier) de Toronto me toca enfrentarme una vez más a Pete, que juega magníficamente en el primer set, pero que se desinfla en el segundo. Le gano yo y esa derrota suya le cuesta perder la primera posición en el ranking. A mí me coloca en el número 9.

Me cruzo con Krajicek en semifinales. Todavía se siente bien por haber ganado en Wimbledon en 1996. Es el primer holandés que lo consigue. Para ello derrotó a Pete en cuartos, infligiéndole su primera derrota en Wimbledon en bastantes años. Pero yo no soy Pete. Y tampoco soy yo. Le llevo un set de ventaja, y en el segundo va perdiendo 3-4, y saca él. Vamos 0-40 en el juego. Triple pelota de rotura de servicio. Devuelvo el mejor resto de mi vida adulta. La pelota parece superar la red por un centímetro y deja un rastro humeante: un auténtico trallazo de los de antes. Krajicek cierra los ojos, levanta la raqueta y me devuelve una volea desesperada. La pelota podría ir a cualquier parte, no tiene ni idea de dónde va a aterrizar. Pero entra y se lleva el punto. Si hubiera movido la raqueta medio grado, la pelota habría ido a parar a la primera fila de las gradas, y yo le habría roto el servicio y habría tomado el control del partido. Pero el punto es para él, y mantiene el servicio, me gana en tres sets y acaba con mi racha de quince victorias consecutivas. En mi vida de antes, habría tenido problemas para asimilarlo y superarlo. Pero ahora le digo a Brad: así es el tenis, ¿verdad?

Inicio mi participación en el Open de Estados Unidos como número 8 mundial. El público me apoya incondicionalmente, lo que siempre me sube la moral y da alas a mis pies. En dieciseisavos, me enfrento a Kucera, que parece intentar irritarme con su saque. Lanza la pelota al aire, rectifica, la recoge, vuelve a la lanzarla. Voy perdiendo dos sets a cero, y la verdad es que el tipo me saca de quicio. Pero entonces me acuerdo de algo: cuanto mejor juegas contra Kucera, mejor juega él. Si tú le juegas muy mal, él te devolverá tiros pésimos. ¡Ese es el problema! Estoy jugando demasiado bien. Y saco demasiado bien. Así que, cuando me toca sacar de nuevo, imito a Kucera. El público se ríe. Después le lanzo unos globos absurdos, altísimos. Pongo nervioso a Kucera, y así recupero terreno en el partido.

Llueve. El partido se suspende hasta el día siguiente.

Brooke y yo salimos a cenar tarde, con sus amigos. Actores. Siempre son actores. El cielo se ha despejado, así que cenamos fuera, en un restaurante del centro que tiene mesas arriba, en la terraza. Después, en la calle, charlamos un rato y nos despedimos.

¡Buena suerte mañana!, me gritan los actores mientras se suben a sus taxis, porque ahora se van a tomar una copa.

Brooke los observa y me mira a mí. Tuerce el labio. Está dividida. Parece una niña atrapada entre el deber y el placer.

Le doy un sorbo a mi botella de litro de Agua de Gil.

Ve con ellos, le digo.

¿De verdad? ¿No te importa?

No, le miento. Diviértete.

Tomo un taxi hasta el apartamento de Brooke. Ha vendido la casa con fachada de ladrillo y se ha comprado este piso en el Upper East Side. Echo de menos la casa. Echo de menos los peldaños de la entrada en los que Gil montaba guardia. Echo de menos, incluso, aquellas máscaras sin pestañas y sin pelo, aunque solo sea porque corresponden a la época en la que Brooke y yo nos relacionábamos sin máscaras. Me termino el Agua de Gil y me acuesto. Me quedo dormido, pero me despierto horas más tarde, cuando llega Brooke.

Vuelve a dormirte, me susurra ella.

Lo intento, pero no puedo. Me levanto y me tomo un somnífero.

Al día siguiente libro una batalla titánica contra Kucera. Consigo empatar el partido. Pero él tiene más garra, más brío. Y me derrota en el quinto set.

Estoy sentado en un rincón de nuestro cuarto de baño de Los Ángeles, contemplando a Brooke, que se prepara para salir. Yo me quedo en casa… otra vez. Estamos hablando de por qué siempre es así.

Ella me acusa de negarme a participar en su mundo. Dice que no estoy abierto a nuevas experiencias, a gente nueva. No me interesa conocer a sus amigos. Si quisiera, podría codearme con genios todas las noches: escritores, pintores, actores, músicos, directores… Podría asistir a inauguraciones de exposiciones en galerías de arte, a estrenos mundiales, a obras nuevas, a pases privados. Pero lo único que quiero hacer es quedarme en casa, ver la tele y tal vez, tal vez, si esa noche estoy sociable, invitar a J. P. y a Joni a cenar.

No soy capaz de mentirle: para mí esa es la noche perfecta.

Andre —me dice—, todos ellos te perjudican. Perry, J. P., Philly, Brad… te sobreprotegen, te siguen la corriente, te consienten… Ninguno de ellos piensa en lo que en el fondo te conviene.

¿Crees que mis amigos me perjudican?

Todos menos Gil.

¿Todos?

Todos. Sobre todo Perry.

Yo sé que lleva un tiempo enemistada con Perry, que dejó su trabajo de productor en De repente, Susan. Sé que ella está molesta porque yo no he tomado partido por ella de manera automática en su disputa. Pero no creía que estuviera dispuesta a desterrar a todos los demás de mi equipo.

Se pone de pie y, alejándose del espejo, añade: Andre, te considero una rosa entre espinas.

¿Una rosa entre…?

Un inocente que está rodeado de gente que le chupa la sangre.

Yo no soy tan inocente. Y esas espinas me han ayudado desde que era un niño. Esas espinas me han salvado la vida.

Pero te frenan. Te impiden avanzar. Evolucionar. No has evolucionado, Andre.

Perry y yo optamos por instalar la academia en el peor barrio de la zona oeste de Las Vegas, para que pueda servir de referente. Tras meses buscando locales, intentando encontrar algo que esté a la venta, que resulte asequible y capaz de albergar un campus en evolución, encontramos una parcela de algo más de tres hectáreas que cumple con los requisitos. Se encuentra en medio de un descampado urbano, rodeado de casas de empeño y viviendas a punto de ser derribadas. Se ubica en el núcleo original de Las Vegas, el destacamento largamente olvidado al que llegaron los primeros colonos y que posteriormente quedó abandonado. Me gusta que nuestra escuela se construya en un lugar que cuenta una historia de abandono. ¿Qué mejor lugar para iniciar el tipo de cambio que imaginamos en las vidas de los niños?

A la ceremonia de colocación de la primera piedra asisten numerosos políticos, dignatarios y dirigentes vecinales. Hay periodistas, cámaras de televisión, discursos. Hundimos la pala dorada en el suelo cubierto de desperdicios. Miro a mi alrededor, y lo único que oigo en realidad es el sonido de los niños del futuro, riendo, jugando, preguntando. Siento la procesión de vidas que pasará por allí, que partirá desde allí. Siento cierto vértigo al pensar en los sueños que se formarán allí, en las vidas que se moldearán y se salvarán allí. Me dejo llevar tanto por la idea de lo que ocurrirá en ese lugar allí dentro de unos años, y muchas décadas después de que yo ya no esté, que no presto atención a los discursos. El futuro ahoga el presente.

Pero entonces alguien me saca de mi ensoñación y me pide que me ponga ahí, que quieren tomarnos una fotografía de grupo. Se dispara un flash. Es una ocasión feliz, pero que impone respeto. Hay tanto que hacer… La lucha para poder abrir la escuela, para que sea homologada, para que reciba fondos, será ardua. De no ser por mis progresos de esos últimos meses, de mi combate para reconstruir mi carrera tenística, para recobrar mi salud y mi equilibrio, no sé si tendría agallas para afrontarla.

La gente me pregunta dónde está Brooke, por qué no ha venido a la ceremonia de colocación de la primera piedra. Yo digo la verdad: no lo sé.

Nochevieja. Termina 1998. Brooke y yo organizamos nuestra tradicional fiesta para recibir el año nuevo. A pesar de la desconexión que existe entre nosotros, ella insiste en que durante las fiestas navideñas no demos muestras de nuestros problemas ante amigos y familiares. Es como si fuéramos actores y nuestros invitados fueran el público. Aunque, de hecho, incluso sin público ella interpreta y yo le sigo la actuación. Horas antes de que lleguen los invitados, fingimos ser felices, en una especie de ensayo general. Horas después de que se hayan ido, seguimos fingiendo en una especie de fiesta de final de rodaje.

Esta noche, entre el público parece haber más amigos y familiares de Brooke que míos. Incluido en este grupo se encuentra el nuevo perro de Brooke, un pitbull albino que se llama Sam. El perro gruñe a mis amigos. Gruñe como si le hubieran informado de lo que Brooke opina de ellos.

J. P. y yo nos sentamos en un rincón del salón, mirando fijamente al animal, que permanece tendido a los pies de Brooke y nos mira fijamente a nosotros.

Ese perro nos parecería genial —dice J. P.—, si estuviera sentado aquí. Y señala el suelo a mis pies.

Yo me echo a reír.

No, te lo digo en serio. Ese perro no es genial. No es tu perro. Esta no es tu casa. Esta no es tu vida.

Mmm.

Andre, en esta silla hay flores rojas.

Me fijo en la silla en la que está sentado y la veo como si lo hiciera por primera vez.

Andre, dice, flores rojas. Flores rojas.

Mientras hago el equipaje (me voy a jugar el Open de Australia de 1999), Brooke tiene el ceño fruncido y se pasea por toda la casa. Está molesta con mi intento de regreso al mundo del tenis. Dada la tensión que existe entre nosotros, no puede molestarle que me vaya de viaje. Así pues, he de deducir que, según ella, estoy perdiendo el tiempo. Y sin duda no es la única.

Me despido de ella con un beso. Ella me desea suerte.

Llego a dieciseisavos de final. La noche anterior al partido la telefoneo.

Esto es muy difícil, dice.

¿El qué?

Lo nuestro. Esto.

Sí, lo es.

Hay tanta distancia entre nosotros…, dice.

Australia está lejos.

No. Incluso cuando estamos en la misma habitación… Distancia.

Pienso: me has dicho que todos mis amigos son una mierda. ¿Cómo no va a haber distancia?

Digo: lo sé.

Cuando vuelvas a casa, deberíamos hablar. Tenemos que hablar.

¿De qué?

Cuando vuelvas a casa, repite. Suena superada. ¿Está llorando? Intenta cambiar de tema. ¿Contra quién juegas?

Se lo digo. Ella nunca reconoce los nombres de los jugadores, ni entiende qué representan.

Me pregunta. ¿Lo dan por la tele?

No lo sé. Probablemente.

Lo veré.

Muy bien.

Muy bien.

Buenas noches.

Horas después me enfrento a Spadea, mi compañero de prácticas del día de Año Nuevo de hace un año. No juega ni la mitad de bien que yo. Hubo días, en mis buenos tiempos, en que podría haberle ganado jugando con una espátula. Pero llevo en el circuito treinta y dos de las últimas cincuenta y dos semanas, por no hablar de las sesiones de entrenamiento con Gil, de las luchas por la escuela, de las maniobras con Brooke. Mi mente sigue en esa llamada telefónica de ayer. Spadea me derrota por los pelos, en cuatro sets.

Los periódicos son crueles. Destacan que me han eliminado enseguida en los últimos seis torneos de Grand Slam. Sí, es cierto. Pero también dicen que me estoy poniendo en evidencia ante mí mismo. Que llevo ya demasiado tiempo en el negocio. Agassi no parece saber cuándo retirarse. Ha ganado tres torneos de Grand Slam. Tiene casi veintinueve años. ¿Acaso espera conseguir mucho más?

Casi todos los artículos contienen la manida frase: «A una edad en que sus colegas ya piensan en la retirada…».

Entro en casa y llamo a Brooke. Nada. Es media mañana, estará en su estudio. Me paso el día esperando a que venga. Intento descansar, pero no es fácil cuando un pitbull albino no te quita el ojo de encima.

Cuando llega Brooke ya ha oscurecido y el tiempo ha empeorado. Es una noche lluviosa, invernal. Ella sugiere que salgamos a cenar.

¿Sushi?

Perfecto.

Vamos en coche a uno de nuestros locales favoritos, Matsuhisa, y nos sentamos en la barra. Ella pide sake. Yo me muero de hambre y pido todos mis platos favoritos. El sashimi de atún, el enrollado de cangrejo, pepino y aguacate. Brooke suspira.

Siempre pides lo mismo.

Tengo demasiada hambre y estoy demasiado cansado para que su muestra de desaprobación me afecte.

Vuelve a suspirar.

¿Qué ocurre?

Ni siquiera puedo mirarte a los ojos en este momento.

Los suyos están llorosos.

¿Brooke?

No, en serio, no puedo mirarte a la cara.

Despacio. Respira hondo. Por favor, intenta no llorar. Pidamos la cuenta y vámonos. Hablemos de esto en casa.

No sé por qué, pero después de todo lo que se ha dicho de mí en los últimos días, me parece importante que los periódicos de mañana no informen de que me he peleado con mi mujer.

En el coche, Brooke sigue llorando. No soy feliz, dice. No somos felices. No lo somos desde hace mucho tiempo. Y no sé si lo seremos alguna vez si seguimos juntos.

O sea que era eso. Ya está. Es eso.

Entro en casa como un zombi. Saco una maleta del armario, que, según constato, está tan bien organizado, tan pulcro, que resulta inquietante. Me doy cuenta de lo difícil que debe de ser para Brooke convivir con mis derrotas, con mis silencios, con mis altibajos. Pero también me doy cuenta del poco espacio de ese armario reservado a mí. Qué simbólico. Pienso en J. P.: «Esta no es tu casa».

Recojo varios colgadores con mi ropa y los llevo abajo.

Brooke está en la cocina, sollozando. No llorando como en el restaurante, como en el coche, sino sollozando. Está sentada en un taburete alto, junto a la isla central. Siempre una isla. De un modo u otro, cuando estamos juntos siempre estamos en islas. Somos islas. Dos islas. Y ya no recuerdo cuándo no era así.

Me pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Qué ocurre?

¿Cómo que qué ocurre? Me voy.

Está lloviendo. Espera a mañana.

¿Por qué esperar? No dejes para mañana…

Me llevo lo más básico: ropa, una batidora, café jamaicano en grano, una cafetera de émbolo… y un regalo que me hizo Brooke hace poco. El cuadro terrible que Philly y yo vimos hace años en el Louvre. Encargó a un pintor una réplica exacta. Observo al hombre que cuelga del acantilado. ¿Cómo es que no se ha caído aún? Lo meto todo en el asiento trasero de mi coche, un Cadillac Eldorado descapotable en perfecto estado, de 1976, el año en que empezó a fabricarse. Es un coche blanco resplandeciente, blanco como un lirio. Por eso lo llamo Lily. Giro la llave en el contacto y el salpicadero se ilumina como un televisor viejo. Según consta en el contador, tiene treinta y siete mil kilómetros. Pienso que Lily es como yo pero al revés: es viejo y con poco kilometraje.

Arranco y me alejo de la casa.

Cuando he recorrido un kilómetro y medio empiezo a llorar. Entre las lágrimas y la niebla incipiente, apenas veo el marco cromado de la capota. Pero sigo conduciendo hasta llegar a San Bernardino. Ahora la niebla se ha convertido en nieve. El paso de montaña está cerrado al tráfico. Llamo a Perry y le pregunto si hay alguna vía alternativa para llegar a Las Vegas.

¿Qué ocurre?

Se lo cuento. Separación a prueba, le digo. Ya no nos conocemos.

Pienso en el día en que Wendi y yo rompimos y yo aparqué y llamé a Perry. Pienso en todo lo que ha ocurrido desde entonces. Y sin embargo aquí estoy, de nuevo con el coche en el arcén, llamando a Perry con el corazón roto.

Él me dice que hay una vía alternativa a Las Vegas. Tendré que dar media vuelta y volver hacia la costa, y parar en el primer motel que tenga habitaciones libres. Conduzco despacio, sobre la nieve, derrapando a veces por la autopista. Paro en todos los moteles. Están todos completos.

Finalmente encuentro la última cama disponible en uno infecto, en medio de la nada, en California. Me tiendo sobre la colcha apestosa, preguntándome a mí mismo: ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Por qué estás reaccionando así? Tu matrimonio no es perfecto, precisamente, ni siquiera estás seguro de por qué te casaste, ni de si querías casarte, así que, ¿por qué te hunde tanto pensar que puede haber terminado?

«Porque no soportas perder. Y un divorcio es una derrota severa».

Pero tú ya has sufrido derrotas severas antes. ¿Por qué sientes esta como algo distinto?

«Porque no ves ninguna manera de mejorar como consecuencia de ella».

Telefoneo a Brooke dos días después. Yo estoy avergonzado. Ella, más dura.

A los dos nos hace falta tiempo para pensar, dice. Deberíamos estar unos días sin hablarnos. Debemos buscar en el interior de nosotros mismos, sin interferencias del otro.

¿En el interior de nosotros mismos? No sé ni qué significa eso. ¿Cuánto tiempo?

Tres semanas.

¿Tres? ¿Y de dónde sacas esa cifra?

Ella no responde.

Me sugiere que aproveche ese tiempo para ver a un psicólogo.

Es una mujer pequeña, morena, y me recibe en un despacho pequeño y oscuro de Las Vegas. Me siento en un sofá de dos plazas; qué exquisita ironía. Ella lo hace en una silla, a un metro de mí. Me escucha sin interrumpirme. Yo preferiría que me interrumpiera. Quiero respuestas. Cuanto más le hablo, más cuenta me doy de que me estoy hablando a mí mismo. Como siempre. Esa no es manera de salvar un matrimonio. Los matrimonios no se salvan ni se solucionan sus problemas porque una persona hable.

Más tarde, esa misma noche, despierto en el suelo. Tengo la espalda agarrotada. Entro en el salón y me siento en el sofá con un cuaderno y un bolígrafo. Le escribo páginas y más páginas a Brooke. Otra carta manuscrita de súplica, pero en ese caso sincera. A la mañana siguiente se la envío por fax a su casa. Veo entrar las páginas en el fax y recuerdo cómo empezó todo, hace cinco años, metiendo otras páginas en el fax de Philly, casi sin respiración, aguardando impaciente las respuestas llenas de ingenio y coquetería que recibía desde alguna choza africana.

Ahora no recibo respuesta.

Vuelvo a enviarle un fax. Y otro.

Ella no está en África; está mucho más lejos.

La llamo por teléfono.

Ya sé que dijimos tres semanas, pero tengo que hablar contigo. Creo que deberíamos quedar, creo que tenemos que revisar juntos estas cosas.

Oh, Andre, dice ella.

Yo espero.

Oh, Andre. Tú no lo entiendes. No lo pillas. Esto no tiene que ver con nosotros dos. Tiene que ver contigo individualmente y conmigo individualmente.

Le digo que tiene razón. Le digo que no entiendo cómo hemos llegado hasta aquí. Le digo lo desgraciado que he sido durante tanto tiempo. Le digo que lamento haberme distanciado tanto, haberme vuelto tan frío. Le hablo del remolino, del remolino constante, de la fuerza centrífuga de esta jodida vida en el mundo del tenis. Le digo que hace muchísimo tiempo que no sé quién soy, que tal vez no lo he sabido nunca. Le hablo de la búsqueda de mí mismo, del monólogo interior perpetuo que se sucede en mi cabeza, de la depresión. Le cuento todo lo que llevo en el corazón, y todo me sale a trompicones, torpe, desordenadamente. Da vergüenza, pero es necesario porque no quiero perderla, ya he perdido bastante, y sé que si soy sincero, ella me dará una segunda oportunidad.

Ella me dice que siente que esté sufriendo, pero que ella no puede solucionarlo. Ella no puede curarme. Yo tengo que curarme solo. Por mí mismo.

Cuando en el teléfono suena el tono de línea, me siento resignado, calmado. Ahora nuestra conversación se parece a ese breve y seco apretón de manos que se dan sobre la red dos contrincantes desiguales.

Como algo, veo la tele, me acuesto temprano. A la mañana siguiente llamo a Perry y le digo que quiero el divorcio más rápido de la historia del divorcio.

Le doy mi anillo de boda, de platino, a un amigo, y le indico que lo lleve a la casa de empeños más cercana. Acepta la primera oferta que te hagan. Cuando me trae el dinero, lo ingreso como donación para mi nueva escuela, a nombre de Brooke Christa Shields. En lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, ella será para siempre una de las donantes fundacionales.