I

—Me han informado de lo ocurrido, arzobispo D’Annunzio… Es una gran desgracia —empezó diciendo el hombre desde el monitor.

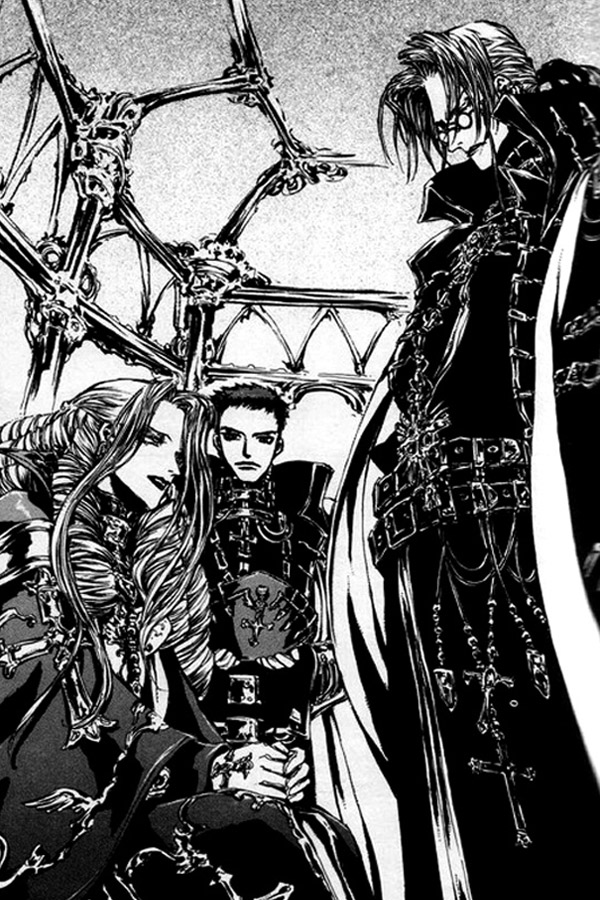

Fuera por su cuerpo vigoroso o por la luz cortante como un sable que le brillaba en los ojos, parecía que, más que el hábito de cardenal, le habría sentado mejor un uniforme militar. Francesco di medici, encargado de los asuntos internos del Vaticano, los miraba desde Roma con las manos cruzadas bajo la barbilla. Uno por uno, fue observándolos a todos: a Caterina, que estaba en silencio; a Antonio, que estaba más preocupado por arreglarse el pelo que por otra cosa; y al hermano Petros, erguido con la expresión de un estudiante que se hubiera olvidado de hacer los deberes. Después volvió a fijar la mirada del arzobispo.

—Que haya sido precisamente durante la representación de una obra conmemorativa de la batalla de István que hayamos permitido un ataque vampiro… y que hayan raptado a la mismísima Santa… ¿Dónde estaba esa Guardia de la que estáis tan orgulloso, arzobispo?

—Eminencia, no tengo palabras para pedir perdón por nuestra negligencia, pero si me permitís…

El arzobispo bajó la mirada ante la expresión de reproche del cardenal. Sin embargo, no se le atragantaron las palabras, sino que respondió con frialdad, como si ya tuviera preparada la excusa:

—Al estar presentes Su Santidad y su eminencia la cardenal Sforza la seguridad estaba concentrada a su alrededor. Por favor, disculpad mi error: confiaba en que el director de la Inquisición, que estaba en el lugar de los hechos, sería capaz de encargarse de ello.

—¿¡Eh!? ¡Pero yo…!

Al oír cómo le intentaban culpar de lo ocurrido, el monje guerrero levantó la cabeza vendada. Petros iba a responder a la acusación, pero al ver la mirada recriminatoria de su superior, se quedó abatido y en silencio.

—Es…, es cierto que yo estaba allí… y no puedo negar mi responsabilidad en lo ocurrido…

—No sé si es muy acertado achacarlo todo al director de la Inquisición… Las excusas van contra la moral de un caballero.

Quien salió en defensa de Petros, que aguantaba virilmente las acusaciones, fue una dulce voz femenina. Caterina, que hasta entonces no había hecho mucho más que toser frente a la calefacción, siguió hablando con voz serena pero decidida.

—El deber del hermano Petros era la protección de Su Santidad. De la seguridad del teatro se encargaba la Guardia… Lo que quiere decir que la responsabilidad recae sobre ellos.

«O sea, sobre ti…».

La acusación no llegó a formularse, pero Caterina miró con firmeza al arzobispo. Si su mirada resultaba más fría de lo necesario quizá era por su débil estado de salud. Cruzando las piernas bajo el hábito, la cardenal se llevó la taza de té a los labios.

—De todos modos, ya pensaremos en todo eso cuando haya tiempo para ello. Ahora tenemos problemas más urgentes… Hay que localizar de inmediato a Esther Blanchett y a la vampira que la ha raptado. La marcha de esa investigación determinará también si podemos continuar con la ceremonia por los caídos como estaba previsto…

—Las ceremonias no pueden detenerse. Los acontecimientos de esta noche suponen una mancha indeleble en nuestra imagen y no podemos parecer aún más débiles. Ya somos el hazmerreír de los Estados seculares —respondió Francesco, a través del monitor.

Desde la ventana del despacho se veía la multitud de periodistas y curiosos que se agolpaba frente a las puertas de la catedral de István, construida como sede arzobispal para sustituir a la catedral de San Mattyás, que había quedado destruida un año atrás. Incluso para el Vaticano había sido imposible mantener en silencio a los más de mil espectadores que había presenciado el incidente. La propaganda que había hecho de la ceremonia por los caídos también estaba jugando en su contra. El caso ya había salido a la luz en todos los Estados seculares y todo el mundo estaba pendiente del menor movimiento del Vaticano. Mostrar debilidad en aquel momento habría conllevado una pérdida de prestigio decisiva.

—Por eso, todo debe seguir como estaba previsto. No podemos permitir que los malditos medios de comunicación nos tomen a risa… ¿verdad, cardenal Borgia?

—Por supuesto que no —respondió con voz frívola desde el sofá el ministro de Información.

Antonio Borgia se apartó con aire afectado un mechón de cabello teñido de la cara y sonrió con una mueca teatral.

—Ya he dado órdenes para que informen de que la hermana Esther fue secuestrada por una vampira, pero que gracias al trabajo de la Guardia de la ciudad y la Inquisición ya ha sido rescatada. Ahora se supone que está en el hospital central recuperándose. Por cierto, ¿no podríamos hacer que Su Santidad fuera a hacerle una visita luego? Es que así tendrá todo como más realismo, ¿sabes?

—Eso nos permitirá ganar algo de tiempo…

El ministro de Información parecía querer seguir charlando, pero Francesco le hizo callar, con un gesto de la mano, y lanzó una mirada por la sala con los ojos brillantes como un sable.

—Mientras tanto hay que encontrar y eliminar a la vampira y rescatar a la hermana… Las investigaciones de la Inquisición han obtenido unos datos muy curiosos. Podéis proceder, hermano Mateo.

—Gracias, eminencia… Permitid que me presente. Soy el hermano Mateo, de la Inquisición —dijo una de las figuras de la sala, que hasta entonces había permanecido en silencio.

Iba vestido con el hábito de los inquisidores, pero bajo la desordenada cabellera morena su rostro infantil era la placidez personificada. El hermano Mateo, que había llegado de Roma hacía apenas una hora, avanzó arrastrando los pies al mismo tiempo que sacaba una carpeta de documentos a la vista de todos.

—Aquí tenemos los resultados del análisis de las fracturas en las paredes y el suelo. Parece que el arma que usó la vampira está basada en un cristal sintetizado especial con un efecto piezoeléctrico extremadamente potente.

—¿Efecto piezoeléctrico?

D’Annunzio levantó las cejas ante aquella palabra desconocida y le preguntó al joven inquisidor con ojos extenuados:

—¿Qué se supone que es eso?

—Quiere decir que puede provocar una especie de terremoto a través de vibraciones eléctricas.

Quien respondió a la pregunta del arzobispo fue Caterina, que no apartaba los ojos de los documentos. La cardenal, famosa en el Vaticano por sus conocimientos enciclopédicos, explicó con gracia, poniéndose el dedo en la sien:

—El cuarzo, el zircón y el titanato de bario… son cristales que, sometidos a una tensión determinada, tienen un efecto piezoeléctrico que puede producir descargas, del mismo modo, si se los introduce en un campo eléctrico, pueden provocar el efecto opuesto.

—Lo que quiere decir, en resumen, que si se les pasa electricidad pueden producir vibración y si se les provoca una tensión pueden producir electricidad —añadió Mateo, para quienes no poseían los mismos conocimientos técnicos que la cardenal. Desplegando los documentos como un profesor de ciencias, mostró a su audiencia los diagramas correspondientes—. Por ejemplo, un caso cotidiano son los micrófonos. A través de impulsos eléctricos producen vibraciones, es decir, producen sonidos. El arma de anoche utiliza esas propiedades a la máxima potencia, la vibración lleva a los metales al límite de su resistencia y acaba por fundirlos, lo que provoca la destrucción del blanco.

—Bueno, esos detalles la verdad es que yo… —dijo débilmente D’Annunzio, que se acarició las cejas con cara de incomprensión y lanzó una mirada nerviosa por la sala—. Lo importante es saber si esa tecnología sobrepasa a la que tenemos nosotros. Y está claro que la vampira es una asesina enviada por el Imperio, como ella misma dijo, ¿verdad?

—Eso puede ser que sea una conclusión precipitada, excelencia…

Quien expresó entonces sus dudas fue Caterina, dejando los documentos encima de la mesa, tosió ligeramente antes de proseguir.

—Es cierto que el Imperio es nuestro mortal enemigo, pero hace más de cien años que no provocan ningún incidente. No hay ninguna duda por la que tengan que empezar precisamente ahora.

—No provocan… Hasta ese momento no, es verdad, pero ¿no empezarán a sentirse amenazados ahora que hemos ocupado István?

Antonio había hablado con una voz seria, extremadamente rara en él, al mismo tiempo que señalaba con la barbilla hacia el mapa que se hallaba colgado en la pared.

Antes del Armagedón la urbe podía enorgullecerse de ser uno de los pilares de la Europa central, pero en el presente no era más que una ciudad fronteriza de doscientos mil habitantes. Los alrededores del núcleo urbano estaban llenos de ruinas inhabitables y los túneles del antiguo metro no eran más que cavernas oscuras. A la vampira no le faltarían oportunidades para esconderse, y detectarla en aquel terreno sería extremadamente difícil.

—Pero, bueno, sean cuales sean las intenciones de nuestro enemigo, lo importante es capturar a la vampira… ¿Hay alguna noticia acerca de su posible paradero?

—La guardia de la ciudad está trabajando a marchas forzadas en ello con todos sus efectivos.

Como recuperado del nerviosismo, D’Annunzio levantó al fin la cabeza y, trazando con el dedo un anillo alrededor de la ciudad, explicó:

—Las rutas de salida de la ciudad están todas bloqueadas y hay puntos de control en todas las líneas de ferrocarril. Además, vamos a enviar pelotones equipados con material antivampiros a los túneles subterráneos.

—Ya veo. Son medidas muy acertadas, pero ¿no es un poco arriesgado? —preguntó Mateo, después de levantar la mano con gesto humilde. Rascándose la cabeza, continuó con cara de preocupación—: Con vuestro permiso, la Guardia no tiene experiencia real de combate y su equipo antivampiros es muy limitado. Aunque la localicen, la probabilidad de que la vampira acabe matándolos a ellos en muy elevada… ¿Puedo atreverme a pedir que aceptéis que la Inquisición participe en la misión?

—Hermano Mateo, os agradezco mucho la oferta, pero ahora mismo sólo estáis vos y el hermano Petros, mejor dicho, ya que el hermano Petros está herido, sólo contamos con vos. Por mucho que seáis inquisidor, tampoco cambia demasiado al cosa.

—¿Sólo yo? ¡Ah, claro!, hay algo que todavía no os he dicho… —Mateo dio una palmada, como si acabara de recordar algo importante, explicó con voz cristalina—: Precisamente están esperando en el aeropuerto de István tres aeronaves que transportan a unos trescientos policías especiales. Yo mismo he venido con un destacamento que estaba de maniobras en Trieste. ¡Ah!, y por la tarde esperamos cerca de doscientos hombres más de refuerzo.

—¿Qué? ¿Es eso cierto?

Considerando que no había pasado ni doce horas desde el incidente, la rapidez del despliegue era insólita. No sólo D’Annunzio, sino también Caterina y Antonio levantaron las cejas a causa de la sorpresa. Sin embargo, el inquisidor permaneció sonriente y con la mirada tranquila.

—Como estaban de maniobras, todavía hay que reorganizar la cadena de mando y proveerles del equipo necesario, pero creo que no tardaremos mucho en solucionar esos temas. Concededme una hora y los tendré listos para el combate.

—Vaya, qué celeridad… No esperaba menos de vos, hermano Mateo. Veo que no son falsos los rumores que dicen que sois el mejor comandante que tiene el Vaticano. Muy distinto de otro que yo me sé.

D’Annunzio empezó a alabar inopinadamente al inquisidor. Aunque estuvieran ya de maniobras, transportar a través de aquella distancia en pocas horas a quinientos hombres, un batallón entero, y tenerlos listos para entrar en acción demostraba realmente unas capacidades prodigiosas.

—Magnífico. Si podemos contar con la colaboración de un cuerpo tan experimentado como la policía especial y el liderazgo de un inquisidor con tal talento no hay nada que temer. Lo dejo en vuestras manos, hermano Mateo.

Mientras el arzobispo llenaba de alabanzas al inquisidor, como un maestro que animara a su alumno favorito, sonó a sus espaldas una voz apenas perceptible.

—Y…, yo…

El monje guerrero, que estaba abatido en un rincón, levantando la mano con cierto temor.

—Os ruego que me permitáis unirme a la operación y recuperar el honor que perdía anoche. Encontraremos a la vampira y yo mismo os traeré su cabez…

—No, tú no irás, Petros.

Quien rechazó con rotundidad la petición de Petros no fue el arzobispo. En el monitor, Francesco negaba severamente con la cabeza.

—La operación la puede dirigir Mateo solo. Tú ocúpate de la seguridad de Su Santidad.

—¿¡Eh!? ¡Pero, eminencia…! ¡Yo…!

—No me malinterpretes… No es que no confíe en ti…

La verdad era que la expresión de Francesco no se correspondía con la de alguien que reprende a un subordinado. Sin embargo, el veterano caballero habló con una voz firme, que no admitía réplica. Clavando la mirada aguda en Petros, explicó con claridad:

—Mientras no hayamos capturado a la vampira, las posibilidades de que intente atentar contra la vid de Su Santidad son muy altas. En previsión de esa contingencia, debe haber a su lado alguien capaz de protegerle. Eso es lo que quiero decir.

—¿Eh…? Pe…

Il Ruinante bajó la cabeza ante las palabras severas, aunque no frías, de su superior. Primero se ruborizó, y luego se puso pálido. Con cara de sufrimiento, masculló, apretando los dientes:

—Comprendido… a vuestras órdenes…

—Ya lo he dicho antes: todo esto debe mantenerse lejos de los medios de comunicación. Si se enteran de esto, pueden causar un daño irreparable… —concluyó Francesco, después de mirar seguidamente a Petros y Mateo.

El cardenal tenía una expresión resuelta pero nerviosa, poco común en él. No era extraño. Un error en la gestión de aquel problema haría que se convirtiera en algo mucho peor que un simple suceso ocurrido en las provincias. En el peor de los casos, podía acabar afectando al poder mismo del Vaticano.

Mirando a los altos cargos congregados en la habitación, el hombre cuyo brazo de hierro sostenía al Vaticano repitió con gravedad:

—Una noble imperial ha raptado a nuestra Santa… Esto no es un simple ataque vampiro, podría convertirse en la chispa de una nueva cruzada, debemos estar preparados para cualquier cosa.

—¿Qué ha ocurrido, eminencia?

Cuando Caterina volvió a la habitación que le había asignado, el sacerdote de cabellos canosos se levantó del sofá, impaciente. No habría pegado ojo en toda la noche, porque miraba nerviosamente a su superiora con aspecto exangüe y ojeroso.

—¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cómo vamos a proceder a la búsqueda?

—La Secretaría de Estado no tiene derecho a participar en las operaciones…

Caterina tosió ligeramente mientras tendía su mitra cardenalicia al otro sacerdote que se hallaba en la habitación: el padre Tres Iqus. El frío era muy intenso. Después de sentarse frente a la calefacción, recuperó poco a poco el aliento.

—La búsqueda la llevarán a cabo la Inquisición y la policía especial. Nosotros nos encargaremos de la protección y asistencia del Papa.

—¡Pe…, pero a quien han raptado es a una de los nuestros!

Lanzando un grito violento muy poco común en él, Abel se había puesto aún más pálido que Caterina. Su voz, emocionada y temblorosa, revelaba que había pasado la noche en vela, reconcomiéndose por haber permitido que raptaran a una compañera ante sus ojos.

—¿¡Quién ha decidido algo tan estúpido como que los compañeros de la raptada no pueden participar en su búsqueda!? Ahora mismo puede que Esther…

—Tranquilizaos, Abel…

Caterina intentó calmar con voz serena al sacerdote, que parecía que iba a salir en estampida en cualquier momento.

Normalmente, el sacerdote era tan tranquilo que exasperaba a los demás, pero en aquella ocasión el sentimiento de culpa era probablemente demasiado fuerte. Intentando ignorar los oscuros sentimientos que empezaban a bullirle por dentro, la cardenal miró al histérico sacerdote y le explicó de forma sosegada:

—Creo que no hace falta decir que para mí misma la seguridad de la hermana Esther es lo primero. Es una agente clave que trajo información valiosísima del Imperio. Perderla ahora sería un golpe tremendo.

—Pero tampoco podemos ignorar la protección de Su Santidad…

La voz monótona que se sumó a la conversación era la de Tres. El soldado mecánico siguió hablando sin ningún rastro de sentimiento acerca de las posibilidades que tenían:

—Mientras la vampira se encuentre dentro de la ciudad, las probabilidades de que su próximo objetivo sea el Papa o su eminencia son muy altas. Si ocurriera realmente un ataque, nosotros seríamos los responsables. Hay que evitarlo a toda costa.

—Vale, pues os podéis quedar vos con la cardenal, padre Tres —respondió de inmediato Abel, disponiéndose a abandonar la habitación.

Aquella manera de hablar tan brusca no era nada normal en el sacerdote.

—¡Mientras tanto, yo iré a buscar a Esther por la ciudad! Como ya estuve aquí hace un año, conozco un poco las calles. No es que vaya a vagabundear sin rumbo…

—Negativo. No es recomendable dispersar nuestra capacidad de combate, padre Nightroad. Nuestro objetivo es proteger a Su Santidad y a su eminencia. Hay que contar también con el cardenal Borgia. Es físicamente imposible que pueda cubrir solo los tres objetivos a la vez. El mínimo necesario son dos unidades, que somos vos y yo.

—¿Eh…?

Ante el frío pero exacto razonamiento, el sacerdote canoso se quedó sin palabras, Intentó pensar alguna réplica, pero finalmente permaneció en silencio. De todos modos, se giró decidido hacia Caterina, con cara de no darse por vencido, y miró con ojos implorantes a su superiora:

—Por favor…, eminencia…, yo… Esther…

—No. Imposible, Abel…, digo, padre Nightroad —dijo Caterina, negando serenamente con la cabeza ante las súplicas del sacerdote—. Entiendo perfectamente cómo os sentís. Yo también estoy muy preocupada por la hermana Esther. Pero la vampira aún se encuentra entre nosotros. Si vuelva a atacar, ¿quién estará aquí para defendernos de ella? ¿Quién nos defenderá a mí y a Alessandro? Sólo vos podéis hacerlo. Además, Abel…

El sacerdote se mordió los labios ante la serena reprimenda. En los ojos llorosos le danzaba la imagen de aquellos a quienes debía proteger. La cardenal lanzó su última frase hacia aquella mirada semejante a un lago invernal.

—¿Acaso para vos no tiene valor defendernos?

—…

Como si le hubieran cortado los hilos, el joven dejó caer los párpados. Cerró con fuerza los ojos y su rostro, con la expresión de quien acabara de beberse un veneno, perdió todo el color. Sin embargo, los labios se le abrieron aún un instante para escupir:

—Cobarde… Eso es un reproche cobarde, Caterina… No puedo creer que…

Después de susurrar aquellas palabras, el sacerdote se dirigió a la puerta.

—¿Adónde vais, padre Nightroad? Estamos en plena reunión. ¡Volved de inmediato!

La voz reprendió con dureza a Abel, pero éste la ignoró y tendió la mano hacia el pomo. Sin cambiar de expresión, Tres alcanzó rápidamente a su compañero frente a la puerta…

—No hace falta que le sigáis, padre Tres —dijo la cardenal, deteniendo al pequeño sacerdote con un gesto—. Aunque no le persigamos, el padre Nightroad no nos abandonará… Sé cómo es.

¿Qué era aquella expresión que pasó entonces por el rostro de la hermosa mujer?, disgusto consigo misma, ira… Un velo de dolor le ensombreció el rostro. Pero fue sólo un instante. Recuperando la serenidad en seguida, la cardenal le ordenó a su subordinado:

—Padre Tres, encargaos de la vigilancia de la catedral. Yo tengo que solucionar unos asuntos y acompañar luego a Su Santidad al hospital central. Encargaos de los preparativos.

—Positivo.

Aun después de haber recibido las órdenes, el soldado mecánico se quedó un instante de pie, como si quisiera decir algo, pero al final se retiró en silencio por la misma puerta que había usado su compañero.

Después de comprobar que el eco rítmico de las botas se había apagado por el pasillo, la cardenal se apoyó en el respaldo de la silla. Acercándose el pañuelo a los labios, tosió ligeramente…

—Una mujer odiosa… —gimió quedamente entre los labios con voz ronca.

Había tosido tanto que se le había roto la voz. Al ver la leve mancha rojiza que había aparecido en el encaje blanco del pañuelo, no había en su rostro ni sombra de la Dama de Hierro que causaba terror a todos.

—Soy…, soy una mujer odiosa.

Sin dejar de toser, lanzó el pañuelo ensangrentado a la chimenea.