Das Evangelium der Maria

Der Kodex Berolinensis wurde bereits 1896 in Ägypten entdeckt, die damit zutage geförderten Inhalte erweckten allerdings erst um 1970, im Zusammenhang mit der Erforschung der gnostischen Bibliothek von Nag Hammadi, echtes Interesse.

Wie in Nag Hammadi handelte es sich um Übersetzungen griechischer Texte ins Koptische. Eine Schrift erweckte die besondere Aufmerksamkeit als einzigartiges Licht auf die urchristlichen Beziehungen von Mann und Frau; leider war dieser Text alles andere als vollständig. Von den 19 Seiten sind lediglich die Seiten 7 bis 10 und 15 bis 19 – immerhin gut – erhalten.

Der Text, dessen Entstehung auf die Jahre 120 bis 180 n. Chr. datiert wird, widerspiegelt darüber hinaus wie alle gnostischen Schriften die Heterogenität des Christentums gerade im zweiten, für die Kanonisierung so wichtigen Jahrhundert.

Dem Charakter nach handelt es sich um einen Offenbarungsdialog zwischen dem Erlöser und Maria bzw. den anderen Aposteln. Der Einstieg auf Seite 7 ist naturgemäß abrupt. Wir befinden uns in einer Diskussion um die letzten Dinge:

„Wird auch die Materie

gerettet oder nicht?“

Der Retter sagte: „Alle Natur, jede Gestalt

und jede Kreatur besteht in- und miteinander und wird wieder zu

ihren eigenen Wurzeln hin aufgelöst. Denn die Natur der Materie

kann sich nur zu ihren eigenen Wurzeln hin auflösen. Wer Ohren hat

zu hören, der höre!“

Da sprach Petrus: „Du hast uns alles erkennen

lassen, sag uns nun auch noch dies: Worin besteht die Sünde der

Welt?“

Der Retter sprach: „In Wahrheit gibt es keine

Sünde, sondern ihr macht Sünde durch euer Tun.“

Und er sprach weiter: „Deswegen entsteht auch

ihr, und deswegen sterbt auch ihr … Wer es fassen kann, der soll es

fassen!“

In dieser kryptisch-gnostischen Tonart geht es noch ein kleines Weilchen weiter; dann erteilt Jesus den Auftrag, fest im Glauben zu sein und das Evangelium zu verkünden, also die christliche Mission zu beginnen:

„Frieden mit euch! Mühet euch um meinen Frieden. Hütet euch, dass niemand euch abirren lasse mit den Worten: Seht hier, seht da! Denn der Sohn des Menschen ist inwendig in euch. Ihm sollt ihr nachgehen! Wer ihn sucht, wird ihn finden. Geht also und predigt das Evangelium der Herrschaft Gottes! Legt keine Regeln fest jenseits dessen, worin ich euch unterwiesen habe, und erlasst keine Gesetze, wie es ein Gesetzgeber tut, denn dies würde euch in Fesseln legen.“

Jesus verschwindet und lässt die Jünger mit dieser eindeutig gegen die Errichtung einer kirchlichen Organisation gerichteten Botschaft bestürzt und ratlos zurück:

Sie aber waren traurig, weinten und sprachen: „Wie sollen wir zu den Völkern gehen, um das Evangelium vom Menschensohn zu predigen? Wenn selbst er nicht verschont wurde, wie sollen wir dann verschont bleiben?“

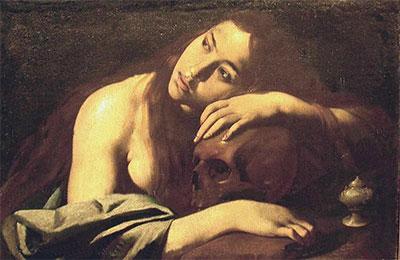

Die ohnmächtige Magdalena: Von Reue und inbrünstiger Hingabe erschöpft, schwanden ihr die Sinne ... Guido Cagnacci, 1663. Eine solche Gelegenheit, eine barbusige Dame abzubilden, konnte sich der Künstler offenbar nicht entgehen lassen.

Auftritt der Maria von Magdala, deren Selbstbewusstsein die zagenden Männer wieder aufrichtet:

Da erhob sich Maria, gab

allen den Kuss zum Gruß und sprach zu den Brüdern: „Weint nicht,

trauert nicht und zweifelt nicht, denn seine Huld wird mit euch

sein und euch hüten. Lasst uns seine Größe rühmen, denn er hat uns

hergerichtet und aus uns Menschen gemacht.“

Indem dies Maria sagte, wendete sie den Sinn

derer, die ihr zuhörten, zum Guten, und sie begannen über die Worte

des Retters miteinander zu reden.

Simon Petrus fordert Maria als Erste unter den Frauen auf, ihre Geheimnisse offenzulegen:

Petrus sprach zu Maria:

„Schwester, wir alle wissen, dass der Retter dich lieber hatte als

die anderen Frauen. Sage du uns Worte des Retters, derer du dich

erinnerst und die du kennst, wir aber nicht, weil wir sie auch

nicht gehört haben.“

Da fing sie an, ihnen diese Worte zu sagen:

„Ich“, sprach sie, „ich sah den Herrn im Traum und sprach zu ihm:

‚Herr, ich sah dich heute in einem Traum!‘ Er gab Antwort und

sprach zu mir: ‚Segen über dich, da du nicht strauchelst bei meinem

Anblick. Denn wie euer Herz ist, wird auch eure Kraft zu sehen

sein.‘“

Maria ist in der Lage, die Gewaltigkeit des Auferstandenen zu ertragen – sie ist wahrhaftig die Auserwählte unter den Jünger(inne)n. Danach ist der vorhandene Abschnitt des Evangeliums auch schon wieder zu Ende. Beim Wiedereinstieg befinden wir uns an der Stelle, an der Maria in der Offenlegung ihrer Jesusvision den Weg der Seele in den Himmel zu erläutern versucht. Dies geschieht durch die Überwindung von vier Gewalten; bei der zweiten spielt Verlangen eine Rolle, die dritte ist die Unwissenheit. Danach kommt die letzte Stufe:

„Nachdem die Seele die dritte Gewalt hinter sich gelassen hatte, stieg sie hinauf vor die vierte Gewalt. Die war siebengestaltig. Die erste Gestalt ist die Finsternis, die zweite das Verlangen, die dritte die Unwissenheit, die vierte die Sehnsucht nach dem Tod, die fünfte der Bereich des Fleisches, die sechste das dumme Verlangen des Fleisches, die siebente das Wissen im Zorn.“

Die Seele ist ans Ziel ihrer Reise gelangt, errettet von der Unwissenheit durch die Anleitung des Erlösers, und findet ihren Frieden:

„Mein Verlangen ist zu Ende. Meine Unwissenheit ist gestorben. In der Welt wurde ich gerettet aus der Welt durch eine hohe Gestalt. Ich wurde gerettet aus der Fessel, nicht zu erkennen. Dies besteht nur auf Zeit. Von jetzt an werde ich Ruhe erlangen. Dies ist der richtige Zeitpunkt. Ich werde Ruhe erlangen im Schweigen.“

Das tut auch Maria an diesem Punkt, denn sie hat alles gesagt, was ihr Jesus im Geheimen verkündet hat. Einige Männer fallen daraufhin geradezu über sie her; besonders Petrus erweist sich einmal mehr als jemand, der es absolut nicht ertragen kann, auf eine Frau zu hören:

Andreas aber sprach

dagegen und sagte zu den Brüdern: „Sagt, was ihr wollt, über ihre

Rede; ich glaube jedenfalls nicht, dass der Retter so gesprochen

hat. Diese Lehren sind seltsam.“

Und Petrus fragte: „Sollte er tatsächlich mit

einer Frau allein gesprochen und uns ausgeschlossen haben? Sollten

wir ihr etwa zunicken und alle auf sie hören? Hat er sie uns

vorgezogen?“

Da weinte Maria und sprach zu Petrus: „Mein

Bruder Petrus, was sagst du da! Meinst du, ich hätte dies alles

selbst ersonnen in meinem Herzen und würde so über den Retter

lügen?“

Da nahm Levi das Wort und sprach zu Petrus:

„Mein Bruder Petrus, du bist von jeher aufbrausend. Und jetzt sehe

ich, wie du dich gegen diese Frau aufspielst, als hättest du einen

Rechtsgegner. Wenn aber der Retter sie für wert genug hielt – wer

bist dann du, dass du sie verwürfest? Sicherlich kennt der Retter

sie ganz genau. Und deshalb hat er sie auch mehr als uns geliebt.

Wir sollen werden, wie er uns angewiesen hat, und das Evangelium

predigen, ohne dass wir eine Weisung oder ein Gesetz geben, das von

dem abweicht, was der Retter gesagt hat.“

Nachdem Levi dies gesagt hatte, brachen sie

auf, um zu predigen und ihn zu verkünden.

Die pneumatische Maria

Maestro Maddalena di Capodimonte brachte im 17. Jh. die in der Wüste einsam büßende Maddalena zu Leinwand. Das viele Büßen brachte ihr die Erlösung, in der katholischen Ikonografie blieb davon jedoch nur der bigotte Anschauungswert der ganzen Inszenierung. Auch wenn in diesem Bild keine primären oder sekundären Geschlechtsmerkmale zu sehen sind, ist der Gesichtsausdruck der sinnlichen jungen Schönheit doch eindeutig erotisch aufgeladen.

In der Pistis Sophia, einem durch den Nag-Hammadi-Fund in Teilen erhaltenen gnostischen Text, wird Maria Magdalena direkt angesprochen. Sie hat den gnostischen Erlösungsweg vor allen anderen vollendet, die Materie überwunden und ist Jesus zufolge „ganz reiner Geist“ geworden. In der alten gnostischen Diktion preist er sie als „pneumatische und reine Maria“ (Pistis Sophia Cap. 87) und freut sich nach entsprechenden erhellenden Ausführungen ihrerseits mit ihr, dass sie die Finsternis hinter sich gelassen und in das Reich des Lichts eingetreten ist: „Vortrefflich, Maria, du Selige, die das ganze Lichtreich erben wird.“ (PS Cap. 61).

Die Bezeichnung „pneumatisch“ ist der gnostischen Schule des Valentinianismus entnommen, in der der Mensch dreigeteilt erscheint: hylikoi (griech. für Stoffartige), psychikoi (griech. für Seelenartige), pneumatikoi (griech. für Geistartige).

Maria ist "pneumatisch", weil sie den Erlösungsweg zu Ende gegangen ist.

Maria hat die niederste materielle, aber auch die zweite, emotionale Ebene hinter sich gelassen und ist als wahre „Geliebte“ (im Sinne von geistig Nächststehender) des Herrn zur pneumatikoi aufgestiegen. Dies unterstreicht auch ein Maria-Magdalena-Zitat aus dem Dialog des Erlösers, Nag-Hammadi-Codex III,5: „Sie sagte dies als eine Frau, die vollständig verstanden hatte.“ (Lüdemann, S. 153)

Maria Magdalena als hervorragende Gnostikerin – einen eindeutigeren Hinweis hätte es wirklich nicht gebraucht, um sie in den Augen der entstehenden Großkirche zu diskreditieren. Ihr Evangelium strotzt vor höchst gefährlichem Gedankengut: Es ist individualistisch und elitär auf die Erlangung von Erkenntnis ausgerichtet, widersetzt sich der Bildung einer straffen kirchlichen Organisation und trägt Züge einer Geheimlehre in sich. Auch ohne die Klassiker „Demiurg“ (böser Weltenschöpfer) und „Doketismus“ (Scheinleibigkeit Jesu) unleugbar gnostisch; und dabei sind uns 10 der 19 Evangeliumsseiten vollkommen unbekannt und niemand kann sagen, welche „ketzerischen“ Gedanken sie enthalten mögen.

Im Fall der Maria Magdalena kommt als entscheidender Umstand allerdings etwas hinzu, das all die oben angeführten Kritikpunkte zum bloßen Vorwand degradiert: der kleine und doch alles beeinflussende Unterschied ihres Geschlechts.