Das Thomasevangelium

Das Thomasevangelium war, wie sich herausstellte, zum Teil bereits bekannt: Drei der Papyri aus Oxyrhynchos in Ägypten, die im 19. Jh. entdeckt worden waren, enthalten Teile des Textes, wie jetzt erkannt wurde. Da diese Papyri in das 2. Jh. zu datieren sind, war sofort klar, dass mit dieser Schrift ein sehr alter Text vorlag.

Ausgrabungen bei Oxyrhynchos, 1903. Arbeiter sammeln winzige Papyrusfragmente in Körben.

Die „genaue“ Entstehungszeit (nach beinahe 2.000 Jahren ist dieser Begriff mit Vorsicht zu genießen) wird sich vermutlich nie mit endgültiger Sicherheit bestimmen lassen; ein Grund mehr, dass um genau diese Frage eine heftige, seit Jahren andauernde Debatte entbrannt ist. Grundlage der Diskussion ist der Inhalt der Schrift (der Fund von Nag Hammadi war ja, wie erwähnt, im 4. Jh. anzusiedeln und stellte sich als koptische Übersetzung eines griechischen Textes heraus, der durch die Papyri Oxyrhynchos im 2. Jh. angesiedelt werden konnte. Dieser griechische Text war aber wiederum eine Übersetzung aus einem aramäischen oder hebräischen Urtext, von dem leider keinerlei Kopie vorrätig ist …)

Wie alt und damit "echt Jesus" ist das Thomasevangelium?

In der inhaltlichen Debatte ging es in erster Linie darum, ob die gesammelten Sprüche im EvTh in Abhängigkeit oder Unabhängigkeit von den synoptischen Evangelien (jene von Markus, Matthäus und Lukas) niedergeschrieben wurden. Dazu ist zu bemerken, dass sich für gut die Hälfte des Textes Parallelen bis Übereinstimmungen in diesen Evangelien festmachen lassen – die andere Hälfte aber sonst nirgends zu finden ist. Lüdemann/Janßen meinen dazu:

Sowohl für die Abhängigkeit als auch für die Unabhängigkeit haben sich viele Fürsprecher gefunden; es scheint sich jedoch mittlerweile die These von der Unabhängigkeit des EvTh durchzusetzen. Damit ist es sehr wahrscheinlich, dass das EvTh unbekannte „echte Jesusworte“ bewahrt hat, die keinen Eingang in die kanonischen Schriften gefunden haben. (S. 69)

Reinhard Nordsieck, der dem gnostischen Evangelium ein ganzes Buch widmete, sieht das genauso. Er datiert die erste Niederschrift auf 100 bis 110 n. Chr und die Herkunft mancher Inhalte auf die Jahre 40–70, d. h. mitten in die apostolische Zeit hinein und deutlich vor dem Markusevangelium, dem frühesten der kanonischen Evangelien, dessen Entstehung überwiegend um 70 n. Chr. angenommen wird.

Früh-, Spät- und Extrem-Spät-Datierer

Generell gibt es drei Lager: ein großes der Frühdatierer, die zumindest Teile des Evangeliums aus apostolischer Zeit stammend sehen (40–70); ein großes Lager der Spätdatierer, die eine Entstehungszeit nicht vor 100 annehmen (womit das EvTh zumindest nicht zum frühesten aller Evangelien würde), sowie eine kleine Gruppe von Extrem-Spätdatierern, die das Thomasevangelium nach sämtlichen kanonischen Evangelien ab 172 n. Chr. ansiedelt. Wissenschaftler der USA neigen eher zur Früh-, jene Europas zur Spätdatierung. Ausnahmen von dieser Regel sind möglich.

Vom Verfasser des Evangeliums selbst wird selbstverständlich vollständige apostolische Authentizität beansprucht – in Form einer durch das Wort „geheim“ als gnostisch identifizierbaren Präambel:

Dies sind die geheimen Worte, die der lebendige Jesus sagte; Didymos Judas Thomas hat sie aufgeschrieben.

Diese knappen Worte sind der Prolog des Evangeliums und der gesamte „Handlungsrahmen“; was folgt ist eine Spruchsammlung. Die Wahl des Begriffes „Evangelium“ für diesen Text war deshalb nicht unumstritten, da er ja keinesfalls eine Erzählung über das Leben Jesu darstellt, ja überhaupt keine in sich fortlaufend verbundenen Elemente enthält. Sehr wohl ist es aber eine Verkündigung.

Das "Evangelium" des Thomas ist eine Spruchsammlung.

„Didymos Judas Thomas“ war indes aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der Verfasser der Schrift, sondern ihm wurde die Autorenschaft, wie es damals üblich war, lediglich zugeschrieben. Es dürfte damit der als „ungläubiger Thomas“ sprichwörtlich gewordene Apostel gemeint gewesen sein, was auf einen Ursprung der Schrift in Syrien hindeutet, wo es eine lebendige Thomastradition gab. Der Name ist übrigens eine seltsame Dublette: Didymos ist das griechische Wort für „Zwilling“ – und das aramäische „Thomas“ bedeutet ebenfalls „Zwilling“.

Die Uneinheitlichkeit der Sprüche und auch die inhaltlichen Unterschiede zwischen dem Nag-Hammadi-EvTh und dem Oxyrhynchos-EvTh lassen darauf schließen, dass überhaupt kein „Verfasser“ im Sinne einer einzelnen Person vorliegt, sondern über einen langen Zeitraum und von vielen verschiedenen Anhängern mündlich überlieferte Jesusworte gesammelt und von Zeit zu Zeit aufgeschrieben wurden.

Wie nah an Jesus selbst?

Unter den insgesamt 114 „Logien“, wie die Einzelsprüche auch genannt werden, finden sich einige, die von allen bisher bekannten Quellen unabhängig sind und zugleich so ursprünglich wirken, dass sogar die kirchenmilden Katharina Ceming und Jürgen Werlitz die bange Frage stellen – und „in Einzelfällen bejahen“ müssen:

Kommen wir der Verkündigung Jesu bei einzelnen Sprüchen des Thomasevangeliums näher als bei den Synoptikern? (Die verbotenen Evangelien, S. 124)

Als Paradebeispiel für einen solchen Spruch gilt die Nummer 98 (alle Zitate nach der Übersetzung von Lüdemann/Janßen):

Jesus sagte: „Das Königreich des Vaters gleicht einem Menschen, der einen mächtigen Mann töten wollte. Er zog das Schwert in seinem Haus. Er stieß es in die Wand, um zu erkennen, ob seine Hand stark genug wäre. Dann tötete er den Mächtigen.“

Ein solch radikales Statement konnte schwerlich Eingang in die später kanonischen Evangelien finden. Es besteht jedoch nahezu übereinstimmend die Meinung, dass diese Aussage so weit „echt Jesus“ sein dürfte, wie es nach 2000 Jahren überhaupt noch denkbar ist. Das Bild des reinen Pazifisten Jesus, der gar nichts mit militanten Bewegungen wie den Zeloten gemein hatte, lässt sich mit der oben erkennbar gewordenen Haltung jedenfalls schwerlich vereinbaren.

Schon der erste Spruch macht deutlich, welche Absicht mit dieser Sammlung von Weisheitsworten verbunden ist:

Ohne Selbsterkenntnis keine Erlösung

Und er sagte: „Wer die Erklärung dieser Worte findet, wird den Tod nicht schmecken.“

Ein deutlicher Hinweis auf die gnostische Ausrichtung: Wer durch das Studium dieser Schrift zu (Selbst)erkenntnis gelangt, wird ewig leben, d. h. erlöst werden. Das Heil wird also nicht (allein) durch den Glauben an die Person Jesus erreicht, sondern durch Verständnis seiner Verkündigung. Jesus ist ein Weisheitslehrer, ein charismatischer Führer einer andersdenkenden Gruppe, der sich philosophisch mitten im Hellenismus befindet, zwischen jüdischem Gesetz und griechischer Philosophie. Bezeichnend in diesem Zusammenhang die Entsprechung des Logion 1 im Johannesevangelium (Joh 8,51): „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit.“

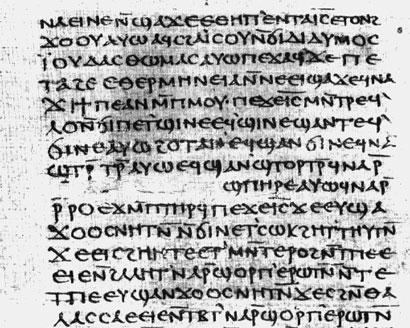

Faksimile der ersten Seite des Thomasevangeliums. Verblüffend ist der hervorragende Erhaltungszustand. Uni Bremen.

An die Stelle von „Erklärung finden“ ist „mein Wort halten“ getreten. Die totale Christuszentrierung wird hier deutlich – zumal das Johannesevangelium selbst eine Sonderstellung unter den kanonischen Evangelien einnimmt und es Jahrhunderte dauerte, bis es den letzten Gnosis-Verdacht überwinden konnte und allgemein anerkannt wurde.

Statt auf die Lehre sind die kanonischen Evangelien absolut auf die Person Christi konzentriert.

Die Trennlinie zwischen gnostisch-häretisch und rechtgläubig ist nicht selten unscharf; so gibt es namhafte Stimmen, die das EvTh für im Grunde gar nicht gnostisch erachten, besonders weil für die Zeit typisch gnostische Ausdrücke für den bösen Weltenschöpfer wie „Demiurg“ oder „Archont“ einfach fehlen. Andererseits kann dies auch als Argument für eine frühe Entstehungszeit ins Feld geführt werden: Gnostische Strömungen reichen weit in vorchristliche Zeiten zurück, und in Jesu Lebenszeit und kurz danach drückte man sich eben noch nicht so aus, wie es im 3. und 4. Jh. üblich wurde.

Wahr ist, dass typisch gnostische Merkmale wie der Doketismus (die Scheinleibigkeit Jesu), die Ablehnung des Alten Testaments oder ein Licht-Finsternis-Dualismus im Thomasevangelium fehlen; es lässt sich nicht sagen, wie sich die Verfasser zu diesen gnostischen „Erkennungsmerkmalen“ gestellt hätten, weil sie in keiner Weise erwähnt werden. Das vermittelte Jesus-Bild ist sehr auf die Lehre bezogen, Wunder, Totenerweckungen oder Auferstehung fehlen. Es ist menschlich; weshalb das gnostische Evangelium sich auch eines besonderen Prädikates rühmen kann: Es gilt mehrheitlich als

Aufschlussreich historisch

Ein völlig neues Bild darauf, wie Jesus selbst sich seine Nachfolge vorstellte, wirft Spruch 12:

Die Jünger sagten zu Jesus: „Wir wissen, dass du von uns gehen wirst. Wer soll uns dann führen?“ Jesus antwortete: „Geht zu Jakobus, dem Gerechten, wegen dem der Himmel und die Erde entstanden sind.“

Von Paulus, der de facto der Begründer der „rechtgläubigen“ christlichen Kirche war, steht hier zwangsläufig nichts – er war ja nicht einmal in Kontakt mit Jesus gewesen. Das ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die vermuten, Paulus und Jakobus hätten sich einen Machtkampf um die Führung der jungen Christenheit geliefert. Wobei Jakobus dem mosaischen Gesetz und einem menschlichen Jesus näher stand, während Paulus sich weitaus stärker von den jüdischen Wurzeln abgrenzen wollte und auf Personenkult mit Tendenz zur Vergöttlichung setzte. Diese These unterstützt auch Spruch 27:

Wenn ihr nicht fastet angesichts der Welt, werdet ihr das Königreich nicht finden. Wenn ihr den Sabbat nicht als Sabbat begeht, werdet ihr den Vater nicht sehen.

In den ersten Jahrhunderten war es für Christen üblich, Sabbat und Sonntag zu feiern – was die Verwurzelung in der jüdischen Tradition deutlich herausstreicht. Spätestens mit der Synode von Laodikeia begann für bekennende Christen aber die Sechs-Tage-Woche. Es wurde strikt untersagt, den Sabbat zu ehren – was u. a. bedeutet, dass an diesem Tag gearbeitet werden durfte.

Jesus und die Frauen

Zu Jesus Sicht von Mann und Frau bzw. deren Aussichten auf Erlösung gibt Spruch 22 Auskunft:

Jesus sah kleine Kinder, die gesäugt wurden. Er sagte zu seinen Jüngern: „Diese Kleinen (…) gleichen denen, die in das Königreich eingehen.“ Sie fragten: „Werden wir, indem wir klein sind, in das Königreich eingehen?“ Jesus antwortete: „Wenn ihr die zwei zu einem macht und wenn ihr das Innere wie das Äußere macht und das Äußere wie das Innere und das Obere wie das Untere und wenn ihr das Männliche und das Weibliche zu einem einzigen macht, damit das Männliche nicht männlich und das Weibliche nicht weiblich ist, (…) dann werdet ihr in das Königreich eingehen.“

Mitunter wird dem Thomasevangelium Frauenfeindlichkeit vorgeworfen; Schuld daran ist Logion 114, in dem Jesus auf Anwürfe gegen seine Jüngerinnen reagiert:

Simon Petrus sagte zu

ihnen: „Mariham (Maria Magdalena) soll von uns gehen. Denn die

Frauen sind des Lebens nicht würdig!“

Jesus erwiderte: „Siehe, ich werde sie ziehen,

damit ich sie männlich mache, damit auch sie zu einem lebendigen

Geist werden, der euch Männern gleicht. Denn jede Frau, wenn sie

sich männlich machen wird, wird in das Königreich der Himmel

eingehen.“

Während Simon Petrus sich hier tatsächlich als fanatischer Frauenhasser outet, erklärt Jesus, dass die Erlösung für alle möglich ist; Geschlechtsunterschiede sollen nicht trennen, sondern überwunden werden.

Jesus sprach Frauen und Männern die gleichen Chancen zu, erlöst zu werden.

Die eigentümliche Wortwahl – „jede Frau, wenn sie sich männlich machen wird“ – ist aus dem zeitlichen Zusammenhang zu verstehen: Simon Petrus' Aussage ist wohl repräsentativ für das vorherrschende Frauenbild in einer durch und durch patriarchalischen Gesellschaft zu sehen. Um seine Jünger nicht vollends vor den Kopf zu stoßen, muss Jesus seine gänzlich andere Sicht in einer aus dem Kontext heraus verständlichen Weise formulieren; mit Vergleich auf den zuvor zitierten Spruch 22 darf der Weisheitslehrer Jesus von dem Verdacht, die Frauen als bis zur Männlichkeit besserungsfähige Untermenschen zu betrachten, sicher freigesprochen werden.

Jesus wollte, dass Geschlechtsunterschiede überwunden werden.

Wobei das Geschlecht für Jesus in keiner Hinsicht eine entscheidende Rolle gespielt zu haben scheint; Logion 79 lässt sich jedenfalls als eine Hochschätzung von Keuschheit (im Sinne spirituell erhellender Askese) lesen, denn anders lässt sich Jungfräulichkeit schwerlich erhalten:

Es sagte zu ihm eine Frau aus der Menge: „Selig der Mutterleib, der dich getragen hat, und die Brüste, die dich ernährt haben.“ Er sagte zu ihr: „Selig, die das Wort des Vaters in Wahrheit gehört haben. Denn es werden Tage kommen, dass ihr sagt: ,Selig der Mutterleib, der nicht empfangen hat, und die Brüste, die keine Milch gaben.‘“

Das Thomasevangelium enthält auch etliche schwer bis gar nicht verständliche – und deshalb nahezu beliebig interpretierbare – Elemente:

(Logion 105): Jesus sagte: „Wer den Vater und die Mutter kennen wird, er wird ,Sohn der Hure‘ genannt werden.“

Hurensohn Jesus? Manche fassen diesen Spruch als Hinweis auf die Jesus von jüdischer Seite bzw. vom römischen Philosophen Celsus unterstellte uneheliche Abkunft vom Soldaten Panthera auf.

Gewöhnlich als leibfeindlich – die hohe Wertschätzung, die der Armut und Einfachheit in Jesus Zeiten entgegengebracht wurde, ist bereits mehrfach erwähnt worden – wird folgender Spruch aufgefasst:

(Logion 80): Jesus sagte: „Wer die Welt erkannt hat, hat den Leib gefunden. Wer aber den Leib gefunden hat, dessen ist die Welt nicht würdig.“

Ein esoterischer, womöglich sogar bewusst rätselhaft gehaltener Text wird mit fast 2000 Jahren Abstand leider nicht leichter verständlich …

Kirche wird nicht gebraucht

Das schlimmste Vergehen aus der Sicht der Institution Kirche begeht das Thomasevangelium damit, diese nicht einmal der Erwähnung wert zu finden. Nach dem Verständnis dieses apokryphen Textes ist der Mensch selbst göttlichen Ursprungs, jedoch unwissend, und kann daher durch das Verständnis einer esoterischen Weisheitslehre zur erlösenden Erkenntnis gelangen – indem er Gott in sich und auf Erden findet. Der Spruch, der dies am besten illustriert, diente dem Film „Stigmata“ als Aufhänger:

(Logion 77): Jesus sagte: „Ich bin das Licht, das über allen ist. Ich bin das All; das All ist aus mir herausgekommen. Und das All ist zu mir gelangt. Spaltet ein Stück Holz, ich bin da. Hebt den Stein auf und ihr werdet mich dort finden.“

Das Heil, die (Selbst-)Erlösung, ist also bereits immer und überall gegenwärtig, man muss es nur noch wahrzunehmen imstande sein. Was trotz der Allgegenwart nicht einfach ist: „(…) das Königreich des Vaters ist ausgebreitet über die Erde, und die Menschen sehen es nicht.“

Von einer Institution Kirche oder einem Gemeindebegriff ist nirgends die Rede – jeder ist für sich selbst und das Erreichen oder Nicht-Erreichen eines höheren spirituellen Zieles verantwortlich. Auch spricht das Thomasevangelium mit keinem Wort von zwei der umstrittensten Themen christlichen Glaubens: der jungfräulichen Geburt und der Auferstehung.

Mit einer solchen Auffassung ist kein (Kirchen-)Staat zu machen. Diese Lehre begründet keine hierarchische Ordnung und schon gar keine patriarchalische Ordnung. Im Gegenteil: Jeder ist aufgerufen, selbst zu denken. Eine unbequeme Einstellung, die jedem eine Menge Verantwortung aufbürdet.

Manichäer und sonstige Häretiker griffen häufig zum EvTh

Bei den zeitgenössischen „Abweichlern“, Häretikern aller Lager und besonders Manichäern, erfreute sich das Thomasevangelium größter Beliebtheit; ein Umstand, der für die Großkirche untragbar war und dazu beitrug, dass die Spruchsammlung zum verbotenen Wort erklärt wurde. Ungeachtet des sehr wahrscheinlichen Umstandes, dass darin zum Teil einzigartige und einzigartig authentische Jesus-Worte überliefert worden sind.

Dass man sich auch 1.900 Jahre danach mit Ansichten wie jenen des Thomasevangeliums in die Nesseln setzen kann, musste Gerd Lüdemann, gemeinsam mit Martina Janßen Herausgeber der ersten Gesamtübersetzung der Nag-Hammadi-Schriften, am eigenen Leib erfahren:

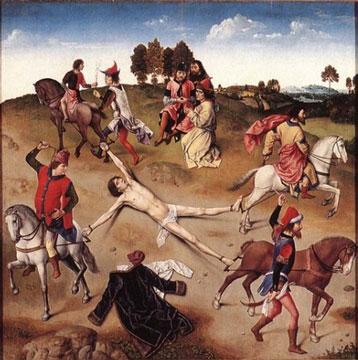

Martyrium des hl. Hippolyt. Dieric Bouts, 1475. Copyright The Yorck Project. Hippolyt zitierte soweit bekannt als erster das EvTh in seiner anti-gnostischen Kampfschrift „Widerlegung aller Häresien“. Er war selbst umstritten und im 3. Jh. erster Gegenbischof von Rom. Hippolyt vertrat eine rigide Haltung zur „Todsünde Unzucht“. Ob sein Martyrium tatsächlich geschah, ist unbekannt; die Legende genügte, um dem Namenspatron von St. Pölten (Hauptstadt von Niederösterreich) die Heiligsprechung einzubringen. War dem Maler Dieric Boutos die makabre Ironie seines Gemäldes bewusst? Hippolyt bedeutet Pferdebändiger…

Nachdem Lüdemann sich schrittweise vom christlichen Glauben losgesagt hatte, wurde ihm 1999 der Lehrstuhl für das Fach „Neues Testament“ auf Antrag der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen entzogen, da den Kirchen Lüdemanns Tätigkeit in einem konfessionsgebundenen Amt nicht mehr tragbar schien. Sein Lehrstuhl an der Theologischen Fakultät Göttingen wurde in einen Lehrstuhl für „Geschichte und Literatur des frühen Christentums“ umgewidmet und ihm die Mitwirkung bei Prüfungen im Rahmen der theologischen Studiengänge untersagt. Gerd Lüdemann ist gegen diese Entscheidung juristisch vorgegangen, seine Klage wurde zuletzt vom Bundesverwaltungsgericht am 3. November 2005 abgewiesen. (Zitiert nach http://de.wikipedia.org, 5. 11. 2006)

Und Lüdemann ist beileibe kein Einzelfall: Wenn es darum geht, auf Standpunkten zu beharren, die für Außenstehende oft nicht einmal so recht voneinander zu unterscheiden sind, ist die (katholische) Kirche an Borniertheit schwer zu übertreffen. Man erinnere sich an den Streit um das Jota im Kampf der Arianer mit den Trinitariern. Weitaus schlimmer ist jedoch der Umstand, dass sich an diesem übermenschlichen Beharrungsvermögen nie etwas geändert hat. Klaus Berger, ein auch in diesem Buch bereits zitierter, ausgesprochen produktiver theologischer Publizist, kann davon ein Lied singen:

Berger wollte ursprünglich katholischer Priester werden. 1967 hatte die Münchner katholische Fakultät seine Doktorarbeit ablehnend beurteilt; (…) Er selbst sagte dazu: „Diese Promotion an der Münchner Fakultät endete mit einem Skandal: Ich durfte, entgegen meinem Wunsch, nicht Priester werden und mußte eine neue Dissertation schreiben. Der Grund: Ich hatte behauptet, Jesus habe das jüdische Gesetz nicht abgeschafft, sondern im Sinne seiner Zeit verstanden und erfüllt.“ (Eintrag auf http://www.kathpedia.com, 28. 10. 2006.)

Der wahre Inhalt alter Schriften ist schwierig zu enträtseln: Nicht nur sind häufig die Tücken von Übersetzungen von Übersetzungen von Übersetzungen von Abschriften zu bewältigen, meist fehlen auch schlicht ganze Textabschnitte. Solche Manuskriptlöcher werden "Lacunae" genannt und verlangen nach wissenschaftlicher Kreativität und fantasievollem Spürsinn.

Nur um diesen Sachverhalt richtig zu würdigen: Ein junger Theologe wagt es mitten in den für ihren ungestümen Freiheitsdrang bekannten Sechzigerjahren zu behaupten, Jesus habe das Gesetz, mit dem er aufgewachsen war und das sein und das Leben all seiner Mitmenschen bestimmte, nicht einfach über den Haufen geworfen, sondern seinen Anschauungen entsprechend in die neue, jesuanische Zeit transferiert. Man ist versucht, diese Sichtweise mit einem klassisch österreichischen „No na net“ (auf Hochdeutsch: wie auch sonst?) abzutun. Was sonst hätte der Jude Jesus denn tun sollen? Nicht so die katholischen Fundamentalisten: Da wagt doch einer zwischen den Zeilen anzudeuten, Jesus könne ein irdisches, ja jüdisches Erbe in seine Ideen integriert haben! Na aber so geht’s natürlich nicht. Hinaus aus unserem Kreis mit dem Schuft.

Zurück zu den Funden von Nag Hammadi. Neben dem Thomasevangelium, dem meistdiskutierten und bestuntersuchten Text aus dem Fundus von Nag Hammadi, enthalten die erhaltenen zwölf Codices noch an die 50 weiteren Schriften. Aus der riesigen Textmenge dieser „alternativen“ Bibel für Individualisten sei an dieser Stelle noch ein weiteres Evangelium hervorgehoben: