14

Malestares provocados por la mente

La Muerte se dirigía aquella mañana hacia una ciudad cuando un hombre le preguntó:

—¿Qué vas a hacer?

—Voy a llevarme a cien personas —respondió con su voz grave y pausada.

—¡Eso es horrible! —dijo el hombre.

—Así tiene que ser —espetó la Muerte—. Eso es lo que hago yo.

El hombre corrió para avisar a todos de los planes de la Parca.

El día pasó y llegó la noche. El mismo hombre se encontró de nuevo a la Muerte:

—¡Me dijiste que ibas a llevarte a cien personas! ¿Por qué han sido mil?

La Muerte, sosegada como siempre, respondió:

—Yo he cumplido mi palabra. Sólo me he llevado a cien. El Miedo se llevó a los demás.

En este capítulo vamos a hablar de los trastornos psicogénicos, enfermedades de todo tipo que parecen físicas, pero que son creadas por la mente. El responsable de estos males no es un virus sino, como en este cuento, un personaje llamado Miedo.

Me trajeron a Gabriel, prácticamente a rastras, dos de sus hijos y su mujer. Ese primer día, cuando abrí la puerta de la consulta, me lo encontré allí, encorvado, delgadísimo, blanco, arrugado y triste. Tendría unos 75 años y, desde hacía dos, un problema que le estaba consumiendo: padecía unos dolores de estómago descomunales que le hacían aullar. Y ya no salía de casa por temor a que esos ataques le cogiesen fuera del hogar, donde no le pudieran socorrer.

Había ido a médicos, le habían hecho pruebas y no parecía tener nada. Estaba jubilado, pero ya no iba a su querido huerto, ni conducía su cuidado coche, ¡ni salía de casa para comprar el periódico! «¡Ya no tengo ganas de nada!», me dijo con ojos llorosos en nuestro primer encuentro.

Gabriel y yo trabajamos durante unas diez intensas sesiones y, al final, como sucede muchas veces, nos hicimos amigos. Y durante ese período asistí a su transformación. Semana tras semana, fue recobrando el peso, el color, la sonrisa y las ganas de vivir. La persona que dejó la consulta en la última sesión era un tipo muy diferente al que entró por vez primera. Como él mismo dijo: «Cuando me desperté, cuando me curé, volví a ser yo».

Gabriel había padecido un problema psicogénico, una de las familias de trastornos que más vemos los psicólogos en la actualidad. Se trata de dolencias que parecen físicas pero que, en realidad, las produce la mente. Las hay de todo tipo: dolores de cabeza, de espalda, mareos, cansancio, ansiedad (los llamados trastornos de ataques de pánico), ¡hasta parálisis de las piernas o los brazos que duran años!

A veces, estas dolencias tienen algún origen fisiológico real —por ejemplo, un ligero dolor de estómago ocasional—, pero las personas las amplifican con su mente: las exageran (sintiéndolo como un malestar intolerable) y hacen que sucedan casi todos los días. De un dolorcillo de nada a ¡una pesadilla diaria inaguantable!

Un año después de finalizada la terapia con Gabriel, le cité para una sesión de supervisión, y me dijo: «Cuando me puse en condiciones, me di cuenta de que tenía un principio de úlcera, muy pequeña, pero que se acrecentaba con los rollos de mi mente. Ahora ese dolor lo controlo con la dieta y un poco de medicación y casi ni lo noto».

Con cierto origen real o completamente inventados por nuestra mente, todos podemos aprender a liberarnos de los malestares creados por nuestra mente.

En este capítulo, vamos a aprender a superar este tipo de problemas mediante la aplicación de tres pautas mentales:

- Aceptación alegre.

- Recogimiento.

- Dar lo mejor de uno mismo.

CÓMO LA LIAMOS PARDA

Los síntomas psicógenos se dan por un mecanismo de reverberación. Somos nosotros mismos los que los producimos. Por temor a la ansiedad, me produzco ansiedad. Por temor al cansancio, me produzco fatiga. Es algo parecido al curioso efecto de ir en bicicleta y ver un charco y, justo por intentar evitarlo, mi mente hace que pase por encima. Es como intentar no pensar en un limón amarillo y no poder quitármelo de la cabeza.

Los ataques de pánico son un buen ejemplo de esas enfermedades fantasma producidas por la excesiva atención en el cuerpo. Las personas que tienen miedo a la ansiedad —a que el corazón les vaya muy deprisa, por ejemplo— hacen que el miedo aumente. Se trata de un miedo paroxístico. Es decir, el temor crece vertiginosamente a causa del propio miedo a experimentar los síntomas.

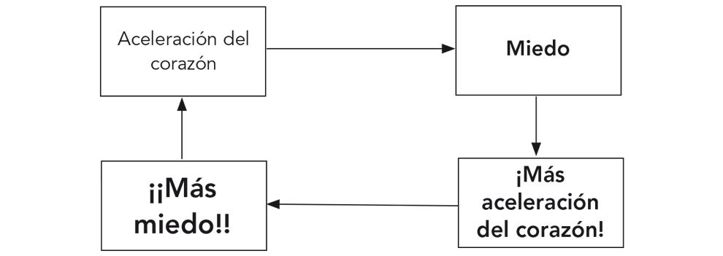

Es lo que se llama el círculo vicioso de los ataques de ansiedad:

Esta cualidad paroxística o retroalimentadora hace que, en la mente humana, se puedan producir subidones de ansiedad repentinos. Entonces, el miedo llama al miedo en una espiral diabólica.

Las salas de urgencias de todos los hospitales del mundo reciben todos los días muchos casos de ataques de pánico y el protocolo consiste en hacer un electrocardiograma, en caso de dolor torácico, y cuando se comprueba que es normal, administrar un tranquilizante. La seguridad que proporciona que el médico nos dé el alta y nos diga que no pasa nada, hace que el ataque remita por sí solo.

El problema es que, frecuentemente, la persona le coge miedo a que se pueda repetir el incidente. A partir de entonces, puede quedar atrapada en la espiral del miedo. Sin darse cuenta, todos los días, desde el despertar, estará superatenta a sus funciones corporales, de forma que, a la menor alteración percibida, se desencadenará otro ataque de ansiedad.

El siguiente paso en la espiral diabólica suele ser que el afectado empieza a evitar lugares donde se podría poner nervioso o donde, si le diese uno de esos ataques, no pudiera salir rápido para tomar aire, ir a un hospital o simplemente meterse en la cama. La evitación aumenta el problema porque solidifica el temor: lo hace más real.

Yo he tenido algunos pacientes con trastornos de ataques de pánico increíblemente severos. Uno de mis primeros pacientes era un hombre de 40 años que llevaba veinte sin apenas salir de casa.

Mi querido profesor Giorgio Nardone, psicólogo italiano con una de las trayectorias profesionales más insignes, solía decirles a los aquejados de ataques de pánico: «Tienes que evitar evitar». Sabemos que la evitación de lo temido exacerba el temor. Si el primer día de práctica del esquí, nos caemos, el monitor insistirá en que volvamos cuanto antes a la pista, no vayamos a cogerle miedo.

Y es que para eliminar un miedo paroxístico —el miedo al propio miedo— tenemos que enfrentarnos a las sensaciones temidas. No hay más remedio. Cuanto antes lo hagamos, mejor.

A continuación, veremos cómo solucionamos estos entuertos con terapia cognitiva. Tanto si padecemos cansancio psicógeno, ansiedad, niebla mental o dolores creados por la mente, las siguientes herramientas nos devolverán el color a la cara, la sonrisa y las ganas de vivir.

ACEPTACIÓN ALEGRE

El primer paso para superar estos males inventados por la mente es lo que yo llamo «aceptación alegre» que vimos en el capítulo 9 en referencia a «afrontar grandes adversidades». Consiste en comprender que podemos estar bien incluso con dolor, cansancio o ansiedad. Este tipo de aceptación es «alegre» en contraposición con lo que podríamos denominar «aceptación sombría» o resignación.

Si la persona que tiene este malestar psicógeno experimenta que se puede ser feliz con el síntoma, va a suprimir el miedo y su lucha contra éste. En esto consiste la aceptación alegre: «ser feliz incluso con el síntoma».

Un paciente llamado Ernesto me contó una experiencia sencilla de esta aceptación positiva del síntoma. Me explicó la siguiente historia:

El domingo quise ir por la mañana a la piscina para hacer natación. Yo odio la natación porque ni nado bien ni me gusta. Pero decidí hacerlo porque tengo una lesión en la rodilla y no puedo correr. Nadar no fuerza tanto la articulación: así que allá fui.

Pero como siempre que nado, acabé exhausto. Luego tenía que ir a comer con mis padres. Estarían también mi hermano y su esposa. Fui y ya en el trayecto me puse de mal humor. ¿La razón? Que estaba desfondado, me dolían las piernas y los brazos. Ya no tenía ganas de comer con nadie. «¡Ojalá pudiese irme a dormir a casa!», pensé.

Generalmente me lo paso muy bien con mi familia. Reímos, nos damos cariño y estamos a gusto. Sin embargo, aquel día, llegué a la casa emocionalmente mal. Pero antes de entrar allí, me detuve frente a la puerta y recordé lo que hemos aprendido en la psicoterapia: «puedo ser feliz aun con un síntoma físico que me moleste».

Y, entonces, Rafael, conseguí algo realmente bonito: decidí aceptar la situación y, simplemente, dar lo mejor de mí. Entré, me senté a la mesa para comer y, ¡aceptando siempre mi incomodidad interior!, traté a todos con cariño. Puse atención a las cosas que explicaron mi hermano, mi cuñada y mis padres. Intenté ser elegante y amable con mi actitud. Añadí un gesto de comprensión y unas palabras de calma al que se preocupaba por algo… y ¡se hizo el milagro! Se me pasó completamente el malestar psicológico: estaba cansado, pero bien.

Mi planteamiento de la comida fue diferente al habitual. Sabía que no podía estar como de costumbre (no iba a reír, hacer bromas…) porque no tenía fuerzas para ello. Pero iba a poner un granito de arena en el bien común: de forma discreta pero perseverante.

Rafael, tengo que decirte que fue un encuentro muy bonito. Estuvimos todos diferentes, más serenos, pero fue hermoso. Y yo, personalmente, acabé sintiéndome muy bien. Sí, estaba cansado, pero tranquilo y feliz.

Cuando hacemos como Ernesto, nos convertimos en sibaritas de la vida, personas que saben apreciar un gesto, una conversación amable y elegante. Los síntomas nos limitan, sí, pero aceptamos esa limitación y simplificamos nuestra experiencia. Ernesto no podía ser el de siempre, un tipo extrovertido y divertido; la comida no iba a ser genial de la forma habitual, pero iba a serlo de otra: iba a ser correcta, amable, tranquila y dulce.

RECOGERSE

En la simplificación se halla una forma de goce. Por eso, los monasterios zen son cantos a la sencillez. Jardines austeros, salas silenciosas, belleza simple. La simplificación nos obliga a concentrarnos en pequeños detalles, a afinar la atención.

Cuando limitamos nuestros objetivos, cuando simplificamos con humildad, se encienden un montón de neuronas nuevas, aquellas encargadas de captar los placeres más finos.

Si algún día me retiro a un monasterio, reduciré mi vida en un sentido, pero la despertaré en otro, y ese nuevo sentido vital puede que sea más hermoso. Más sencillo, pero más bello, más profundo.

Siempre que padezcamos un dolor, una molestia de cualquier tipo, podemos optar por aceptar el malestar, simplificar nuestra vida y dedicarnos a algo sencillo pero hermoso. Entonces nos volveremos realmente virtuosos.

Ernesto me dijo que en aquella experiencia con su familia se había sentido «humilde» y eso le permitió prestar atención a pequeñas pero preciosas virtudes: hablar con elegancia y moderación, escuchar a los demás, comprenderles y darles cariño.

LA CUARTA DIMENSIÓN DE LA EXISTENCIA

Sólo este tipo de «aceptación positiva», acompañada de un «sano recogimiento», consigue, paradójicamente, eliminar los malestares de la mente. Porque le perdemos el miedo al dolor, a la ansiedad, ¡a cualquier malestar!

En el inicio de este libro hablé de Alcohólicos Anónimos (AA). Los que siguen este método de cambio experimentan una renovación interior que les convierte en personas diferentes: más vibrantes, más serenas, mejores. En el libro de referencia de la asociación —el Libro Grande de AA— se dice que sus miembros suelen vivir un resurgir espiritual y entran en lo que se podría llamar «la cuarta dimensión de la existencia», esto es, empiezan a disfrutar de la vida como desconocían que se podía hacer.

Esto es así hasta el punto de que, pocos años después de la creación de AA, muchos familiares de los exalcohólicos solicitaron formar parte del grupo: querían obtener esa nueva fuerza vital de sus renovados seres queridos. Entonces, AA creó grupos de «familiares y amigos de AA» que existen hoy en todo el mundo.

Y es que una enfermedad, una molestia, una debilidad, puede originar una transformación que nos haga más fuertes y felices.

DAR LO MEJOR DE UNO

El método para eliminar las molestias provocadas por la mente también implica lo que llamo «dar lo mejor de uno» o «hacer algo hermoso dentro de nuestras posibilidades». Para perderle el miedo al dolor, a la ansiedad o a la tristeza, tenemos que darnos cuenta de que podemos ser felices con ello. Esto quiere decir que podemos hacer mucho pese a las limitaciones. Quizá más que nunca. O, al menos, actos de un valor enorme.

Conozco a una familia que tuvo a su pequeña hija muy enferma en un hospital de Barcelona. Eran unos padres jóvenes y su única niña, Julia, tenía un cáncer muy severo. Estuvieron tres meses en el centro y, finalmente, la pequeña murió. Era una dulzura, pero un día de diciembre, le llegó su día.

Durante todo aquel tiempo, que se hizo eterno, conocieron a una voluntaria —Laura— que se pasaba por allí cada día para ayudar en lo requerido. Era una chica jovencísima, de 20 años, que llegaba siempre con algo nuevo: un juego de magia, una guitarra para cantar, un cuento de la biblioteca. En realidad, Laura prestaba más servicio a los padres que a la pequeña Julia: les sustituía para que fuesen a comer, les levantaba el ánimo con su sonrisa, lloró con ellos alguna tarde de bajón…

Dos semanas después de la muerte de la niña, la joven Laura recibió una carta de la madre de la pequeña. En ella decía: «Todavía no hemos sanado nuestro corazón por la pérdida de Julia, pero puedo decir que en este páramo por el que hemos pasado, hemos visto una flor. Nunca te olvidaremos».

Cada vez que en un páramo, en un desierto del alma, hacemos algo hermoso, sale una flor. Y esas flores producen los aromas más bellos de la vida. Eso es «dar lo mejor de uno» o «hacer algo hermoso dentro de nuestras posibilidades», lo cual podemos practicar siempre y en cada lugar. Esta actitud nos sitúa automáticamente por encima de cualquier malestar y, si es psicológico, éste desaparecerá. Esto es perderle el miedo al dolor sin luchar. Esto es combatir sin pelear.

LA DEBILIDAD, LA GRAN MAESTRA

Muchas neuras se hallan dentro de la familia del «temor a la debilidad». Cuando estamos neuróticos, tendemos a temerle a «estar mal», «ser menos», «estar enfermo», «padecer ansiedad», «ser depresivo», «tener dolores crónicos» y, como hemos visto, ese temor produce esos síntomas: los amplifica hasta extremos increíbles.

Pensamos equivocadamente que la dolencia nos va a arruinar la vida, luchamos contra ella desde el minuto uno y ahí empieza el lío. Esa lucha es la que produce el aumento exponencial de la ansiedad, el dolor o lo que sea que nos fastidie.

Pero por el contrario, las personas que no temen a la debilidad no amplifican el malestar y éste va y viene como una brisa ligera.

Y es que en nuestra sociedad le tememos mucho a la debilidad. Y cuando escribo esto me viene a la mente una imagen diferente: una estatua de san Juan de Dios que preside la entrada principal del hospital infantil del mismo nombre en Barcelona.

Yo voy a veces allí a charlar con una amiga mía que dirige a los voluntarios del hospital, Tina Parayre, una de las personas más racionales que he conocido nunca. Esa gran estatua de un par de metros de altura representa a un monje del siglo XVI vestido con un roído hábito y rodeado de niños enfermos, pero alegres. Ese monje creó una orden para el cuidado de enfermos: un tipo que fue feliz entre los más débiles, incluso entre los moribundos. Tina y su equipo de trecientos voluntarios lo siguen haciendo en pleno siglo XXI.

Unos tememos a la debilidad y otros —como san Juan de Dios— la meten en su vida como forma de alcanzar la sabiduría y la felicidad: extraño, ¿no? La solución a este enigma es que la debilidad puede ser la gran maestra; no hay que temerla, sino todo lo contrario.

Y es que cualquier debilidad —enfermedad corporal o psicológica— no tiene por qué impedirnos ser felices. Encontraremos demostraciones por todas partes. Si lo comprendemos, dejaremos de lamentarnos y empezaremos a aprovechar nuestra vida.

Por eso la debilidad puede convertirse en la gran maestra, porque nos puede conducir a descubrir una vida nueva mucho más intensa y armónica. Eso sí, si la aceptamos con alegría, nos recogemos con humildad y damos lo mejor de nosotros dentro de nuestras limitaciones.

Cuando estamos fuertes, tendemos a buscar gratificación en los logros externos. Cuando estamos débiles —y empleamos la debilidad como maestra— tendemos a concentrarnos en el amor y en el disfrute de las cosas pequeñas.

Una de las miles de demostraciones del potencial transformador que tiene la debilidad la encontré en una entrevista publicada en El Periódico de Catalunya. El protagonista, Paolo Badano, es un italiano de 43 años que a los 20 se quedó en silla de ruedas a causa de un accidente de tráfico. La entrevista tenía como motivo que Paolo ha inventado una especie de moto —un segway— que permite una gran movilidad a los discapacitados, pero al margen de su invento, sus ideas acerca de la vida no tienen desperdicio. En la entrevista, Paolo dice:

Cuando nos pasa algo malo, sólo pensamos en lo que nos quitan, en lo que perdemos, pero para mí la discapacidad ha sido una gran maestra, me ha mostrado la importancia de la amistad profunda, la importancia del amor y el valor justo de cada cosa. Es normal que haya gente que, después de un accidente como el mío, no vuelvan a levantar el ánimo, pero no tiene por qué ser así: en mi caso, es todo lo contrario. Hasta el punto de que si pudiese cambiar algo de mi pasado, no cambiaría el día de mi lesión.

En este capítulo hemos aprendido que:

- La mente puede producir toda clase de malestares que parecen físicos.

- El ingrediente fundamental de ese malestar es el miedo.

- Si dejamos de temer, la ansiedad, el dolor, el cansancio psicogénico desaparecen.

- Para superar estas dolencias hay que dejar de evitar.

- Cuando experimentemos ese malestar podemos aceptarlo, recogernos y dar lo máximo de uno, pero sobre todo, no evitar la situación temida.