5

El Rastro

[…] But it's never late, it's never late enough for me to stay

'cos I'm wasting time, I'm wasting money again

and all the cigarettes that I have never smoked

and all the letters that I have never sent […]

Cigarettes, Russian Red

El domingo por la mañana, aunque había trasnochado leyendo aquel extraño libro, no se despertó tarde y se levantó para aprovechar la mañana y pasear por el Rastro. ¡Nunca se sabe lo que una podía encontrar en aquel lugar tan especial! Si quería ir a dar una vuelta por el Rastro debía darse prisa, antes de que estuviera totalmente lleno y fuera imposible caminar entre la muchedumbre. Era ya finales de septiembre, durante todo el verano no se le había ocurrido acudir a este mercado callejero porque con el calor y las aglomeraciones hubiera sido una locura. Ahora las temperaturas ya no eran tan altas como en julio o agosto.

Nada más dejar la plaza de La Latina y coger la calle de Toledo empezaban a aparecer los puestos callejeros. En los primeros había, sobre todo, camisetas, bolsos, pañuelos para el cuello y accesorios parecidos. Conforme avanzaba hacia la plaza de Cascorro, aparecían más vendedores ambulantes y ríos de gente se dirigían a la famosa plaza, centro del rastro madrileño. Aquel mercado sólo se celebraba los domingos por la mañana. Era tan popular que muchos turistas lo tenían marcado en su ruta por Madrid. La verdad es que era un espectáculo. Desde Cascorro, bajando por la calle de la Ribera de Curtidores hasta llegar prácticamente a la Glorieta de Embajadores, todas las calles perpendiculares estaban completamente a rebosar de puestos donde se vendía cualquier tipo de cosas. El origen del nombre, el Rastro, era tan desconocido como poco afortunado. Provenía del siglo XVI, cuando cerca de esta plaza de Cascorro se colocaban todos los carniceros para vender las carnes que llegaban a la capital del Imperio. Y, claro, con tanto cortar y sangrar, se iba generando un rastro de sangre que descendía por las empinadas calles, camino de la glorieta de Embajadores, de ahí el peculiar nombre.

Todo lo imaginable, y también lo inimaginable, se compraba y vendía en las mañanas de domingo desde hacía muchos años. Desde animales —de hecho había una calle donde sólo se vendían pájaros—, pasando por todo tipo de comida de los cinco continentes; sandalias a dos euros, sujetadores a tres euros, trajes de primera comunión, muebles antiguos, camisetas a la última moda; banderas de países desaparecidos y otros que nunca han existido, ropa de niño, cuadros, carteles de cine, ordenadores obsoletos, herramientas de bricolaje, extintores, y un sinfín de cosas más.

Silvia no compraba nada pero se divertía mirando. Estuvo tentada por una camiseta blanca con la cara de Audrey Hepburn, hasta se la probó encima de la que llevaba, pero no le gustaba como le quedaba. La vendedora le hizo una rebaja, pero no quería regatear, simplemente no le convencía. Después del paseo por el Rastro, fue a uno de los últimos bares de la Ribera de Curtidores, que era famoso por sus grandes tostas. Solía haber cola, pero todavía era pronto y no tuvo que esperar mucho. Compró para llevar una de lacón con queso brie y una botella de agua. Se la comió mientras volvía andando a su casa.

Al entrar en su portal y pasar por delante de la muralla se cruzó con un vecino que la saludó con un simple «Hola». Era un chico alto y delgado, con el pelo corto y moreno, a quien veía a veces. Aunque no sabía cómo se llamaba y a qué se dedicaba, hacía varias semanas que le llamaba la atención por algún tipo de razón que desconocía. Parecía bastante majo y físicamente no estaba nada mal. Algún día de estos debería intentar hablar con él.

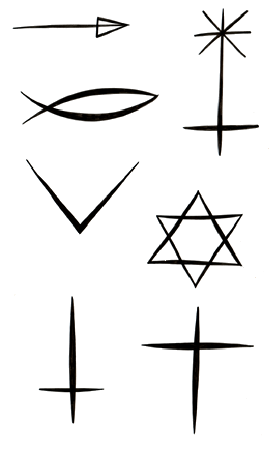

Una vez en su apartamento, lo primero que vio fue el libro sobre Quevedo encima de la mesa. Se diría que estaba allí esperando a que volviera para contarle algo. Pero a los libros, como a los hombres, hay que hacerles esperar. Así que se sirvió, pausadamente, una copa de vino de la botella de Matarromera y se sentó en el sofá. Cogió el libro y examinó de nuevo la contraportada. Se levantó y fue al armario del salón, del estante superior extrajo un pequeño estuche. Lo abrió y cogió un pequeño utensilio con la punta cortante. Era como un bisturí de medicina. Se volvió a sentar en la mesa frente al libro y, con la herramienta cortante, seccionó minuciosamente el forro de cuero de la contraportada. Después lo quitó y, con sumo cuidado, la desarmó por completo. Habían utilizado dos tipos diferentes de papel para forrarlo por dentro, uno de ellos no tenía ninguna relevancia, el otro sí, ya que era el que estaba escrito en letra cortesana. Se trataba de una hoja de papel de buena calidad, «por eso lo utilizarían para reforzar las tapas», pensó. Había un texto de seis párrafos, con siete extraños símbolos en la parte inferior. El último de ellos era una especie de cruz unida a una estrella de muchas puntas, nunca antes había visto ese símbolo.

Entendía algunas de las letras, pero no conseguía formar palabras: por mucho que se esforzaba no descifraba nada del texto. Sabía que era de época bajomedieval, reconocía los trazos, pero no tenía la suficiente destreza para ser capaz de interpretarlos. Lo siguió intentando hasta que se dio finalmente por vencida. Lo llevaría a la Biblioteca Nacional, conocía a alguien en el departamento de Paleografía y Numismática que podría ayudarla.

La mañana del lunes fue al trabajo como siempre, escuchando música en su iPhone. Hacía buen tiempo, corría una suave brisa que hacía agradable pasear por el centro de Madrid. Subió, entre las estatuas de San Isidoro de Sevilla y Alfonso X el Sabio, la escalinata de la Biblioteca Nacional y saludó a Carlos, que estaba sonriente. Bajó en el ascensor hasta el segundo sótano. En su sala de trabajo no había mucha gente.

—¡Buenos días! —le saludó María Ángeles, mirándola de arriba abajo—: Pilar Fernández te espera a las doce para una reunión.

—Buenos días. Gracias, ya lo sé —no le dedicó ni el más mínimo interés.

Dejó sus cosas en la oficina, a excepción de un sobre. Después cogió de nuevo el ascensor hasta el primer sótano. Allí recorrió el pasillo hasta el final, donde se encontraba una gran puerta de madera. Entró sin llamar. Era una gran sala, en ella se encontraban una docena de personas en mesas antiguas de madera, con multitud de papeles sobre ellas. Al fondo a la derecha estaba Blas González, un hombre ya mayor, a punto de jubilarse y que le había ayudado cuando empezó allí. A pesar de su experiencia no trabajaba mucho, se podía decir que estaba de vuelta de todo y ya no le daban encargos importantes. Sólo esperaban que se jubilara pronto para poner alguien más joven en su lugar o, simplemente, para no remplazarle por nadie y amortizar el puesto. Por eso, ella sabía que si le pedía un favor no dudaría en ofrecerse. Sabía que estaría aburrido, de hecho le vio bostezar desde lejos.

—Hola, Blas, ¿qué tal estás?

—Qué sorpresa, Silvia. ¿Qué haces tú por aquí? —le preguntó mientras se levantaba cortésmente para darle dos besos.

—Te echaba de menos y he venido a verte.

—Mentirosa.

Blas González se conservaba estupendamente para su edad. Tenía el pelo ya plateado, pero abundante; era bastante bajo pero, en cambio, estaba delgado y solía estar de buen humor. Sus ojos brillaban con la presencia de Silvia y le pidió que se sentara en una silla frente a él.

—Ahora en serio, cuéntame, ¿cómo estás? —le preguntó Blas visiblemente contento con la inesperada visita.

—Muy bien, la verdad es que hacía mucho que no nos veíamos, y eso que sólo estoy una planta más abajo —Silvia sabía que si no se veían era por su culpa, ya que Blas había pasado varias veces a verla y había dejado un recado, pero ella estaba siempre ocupada.

—Puedes venir a verme cuando quieras, pero date prisa porque este año me jubilo —dijo Blas entre risas—. ¿Cómo va todo por ahí abajo?

—Tenemos mucho trabajo, la semana pasada vinieron unos del Louvre para una exposición de libros de caballería y me ha tocado el marrón.

—Bueno, tú eres capaz de eso y mucho más. Desde el primer día que te vi sabía que tenías un gran potencial —Blas disfrutaba con la visita.

Silvia sonrió, tenía que pedirle un favor pero no sabía exactamente cómo hacerlo. No le gustaba contar a nadie nada de su vida, así que prefería guardar en secreto el origen del documento. Miró a su alrededor, aquella sala se diferenciaba bastante de la de su departamento. Los muebles eran más viejos, había más papeles y la media de edad era bastante más elevada. Hacía más calor, el ambiente parecía más tranquilo, nadie tenía aspecto de estar agobiado y el tiempo parecía transcurrir más despacio.

—Te invito a desayunar, ¿qué me dices?

—Por favor, Silvia, ¿cómo voy a rechazar una propuesta así de una chica tan guapa? —respondió Blas con una gran sonrisa—. Pero el que te va a invitar soy yo.

—De eso, nada. Coge tu chaqueta.

—A sus órdenes —dijo Blas mientras hacía el saludo militar, que dejó al descubierto un gran tatuaje que tenía en el brazo derecho y que representaba, a grandes rasgos, la silueta un tigre.

Salieron por la escalinata, ante la atenta mirada de Carlos, el vigilante, que les saludó con la mano.

—¿Vamos al Pabellón del Espejo? —preguntó Silvia.

—Me parece perfecto.

Aquella era una de las terrazas más famosas de Madrid, situada en el Paseo de Recoletos, cerca de la Biblioteca Nacional. El Pabellón del Espejo destacaba por su decoración estilo art nouveau, que recreaba el ambiente de principios del siglo XX, y era punto de encuentro de la gente más importante de Madrid.

—Es agradable este sitio, ¿verdad?

—Es precioso, es un lugar acogedor, además me encanta poder ver a los paseantes de Recoletos desde aquí.

—¿A qué no sabes de dónde proviene el nombre de este paseo? —preguntó Blas.

—Pues la verdad es que no.

—Del convento de los monjes recoletos que había enfrente, en el lugar que ahora ocupa nuestra oficina, la Biblioteca Nacional.

El camarero se acercó y ambos pidieron un cortado, pero Blas lo endulzó con un chorrito de whisky.

Silvia esperó a que se bebieran los cafés para iniciar la conversación.

—Necesito tu ayuda, Blas —dijo mientras abría el sobre y sacaba el documento que había encontrado dentro del forro de la contracubierta del libro sobre los amoríos de Quevedo.

—Espero que no sea nada grave.

—No, tranquilo.

Blas vio el papel que le aproximaba Silvia y sacó las gafas que estaban en el bolsillo interior de su chaqueta. Cuando se las colocó correctamente examinó el documento. Su cara dibujó una expresión de sorpresa, a la que siguió un pequeño suspiro. Después levantó los ojos del texto y miró a Silvia.

—Está escrito en cortesana redonda, seguramente es del siglo XIV —dijo Blas sin apenas mirarlo.

—Sí, eso pienso yo, pero ¿puedes transcribírmelo? La paleografía no es mi fuerte —le confesó Silvia, por no decir que no le gustaba nada. Pero aquello quizás hubiera ofendido a su amigo.

Blas depositó el documento sobre la mesa y sacó una libreta en espiral de su chaqueta. Buscó una página en blanco y cogió un portaminas de otro de los bolsillos. Mientras, con el dedo índice de su mano izquierda señalaba las letras del texto, con el portaminas en la mano derecha, escribía en la libreta. Llevaba ya la mitad del texto transcrito cuando se detuvo e introdujo de nuevo su mano en el interior de la chaqueta y buscó algo. «Pero ¿cuántas cosas lleva este hombre encima?», se preguntó Silvia, sorprendida por el arsenal de material que llevaba Blas en aquella chaqueta que parecía propia de un detective. Finalmente, su compañero extrajo una lupa de otro de sus innumerables bolsillos, con la que se ayudó para entender algo del texto que parecía más confuso. Silvia permanecía en silencio, nerviosa. Mientras su amigo seguía transcribiendo el documento ya sin ayuda de la lupa. «¿Qué diría aquel texto? Seguro que no tenía ninguna importancia, de lo contrario no lo hubieran utilizado para forrar otro libro», pensó. «Sería algún pasaje religioso, o algún texto legal, nada importante.» Blas ya no escribía en la libreta, estaba repasando el texto con un gesto algo preocupado. Se diría que había algo que no le convencía.

—Silvia —dijo para llamar su atención, mientras se quitaba las gafas y las dejaba sobre la mesa—, ¿de dónde has sacado este manuscrito?

La pregunta le cogió desprevenida, no pensaba que Blas fuera a preguntarle la procedencia del texto. Por eso precisamente había recurrido a él, porque lo tenía en consideración como alguien poco entrometido, no le gustaba la gente que quería enterarse de todo, y mucho menos tener que dar explicaciones a nadie.

—Estaba dentro de un libro, alguien lo había olvidado allí —no era una gran mentira, prácticamente estaba diciendo la verdad.

Blas miró de nuevo el texto original y el transcrito por él mismo. Se rascó la perilla con su mano derecha y miró a Silvia.

—Es algo excepcional. No es un texto legal, ni religioso. Más bien diría que es una especie de código, un texto que revela algún tipo de enigma o algo parecido —expuso Blas ante la cara de incredulidad de Silvia—. Toma, léelo tú misma.

Blas dio la vuelta a los dos textos para que Silvia pudiera leerlos y compararlos. Ella se inclinó sobre la mesa y leyó de un tirón lo que había transcrito Blas. A mitad del texto tuvo que volver al principio, porque le costaba entenderlo. Puso más atención y esta vez llegó al final de los seis párrafos. Después, miró el texto original y empezó a ver con claridad las palabras que había conseguido transcribir su compañero y que a ella le resultaron imposibles. El trabajo de Blas parecía perfecto.

—Esto… es muy extraño —dijo Silvia contrariada, Blas se rió—. Como tú dices, cada párrafo es una especie de código o adivinanza.

—La verdad es que no tengo ni idea de qué se trata, es la primera vez que me traen un texto como este. Pero no me gusta, no me preguntes por qué, pero me da mala espina. Silvia, dime la verdad, ¿de dónde lo has sacado?

—No puedo decírtelo.

Blas la miró sorprendido.

—¿Y los siete signos?

—No sé, ¿qué piensas tú? —preguntó Silvia.

—¿Qué relación tienen con los seis párrafos? —Blas cogió de nuevo el manuscrito buscando alguna pista—: Tienen que significar algo.

—¿A ti no te dicen nada?

—No, parecen símbolos rudimentarios, sin interés.

—Pero tienen que tener alguna interpretación.

—Imagino que sí.

—Deja que me lleve el manuscrito para estudiarlo mejor.

—Lo siento, Blas, pero no puedo.

—¿Por qué? —su compañero se percató del error de su pregunta al ver la mirada de Silvia—: Está bien. Déjame al menos hacer una copia de la transcripción, voy a hacer una llamada a un amigo que quizá pueda ayudarnos, ¿de acuerdo?

Silvia asintió.